Arqueología en la época de las revoluciones liberales (1789-1876). Expresiones materiales de un conflicto secular y transcontinental entre la contemporaneidad y el mundo tradicional*

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

https://doi.org/10.7440/antipoda59.2025.01

Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 1 de febrero de 2025; modificado: 17 de febrero de 2025.

Resumen: una de las características que determinan el siglo XIX es la progresiva implantación de un nuevo mundo que surge en el Paris de 1789. Este contexto fue definido por la revolución liberal-burguesa que contestó a los regímenes monárquicos tradicionales y se extendió por el Viejo y Nuevo Mundo proponiendo un modelo distinto de sociedad. Dicho proceso generó un largo ciclo de conflictos bélicos en los que los seguidores de ambos mundos trataron de imponerse a sus contrarios en el campo de batalla. Esta dinámica se reflejó de manera clara en la cultura material de la época: los campos de batalla del siglo XIX vieron el choque entre el mundo tradicional previo y el alumbramiento de uno nuevo, el mundo contemporáneo. El objetivo de este artículo, por lo tanto, es analizar las consecuencias que el conflicto revolución versus reacción tuvo en la cultura material de la época y cómo estas reflejan sus problemáticas, controversias y divergencias. La metodología empleada se basa en la arqueología del conflicto. Desde una perspectiva comparativa, se analiza la cultura material de la expresión española de estos conflictos: las guerras carlistas. Este foco de análisis se combina con una mirada comparativa de amplio espectro a partir de paralelos internacionales con Argentina, México, Estados Unidos, Chile, Cuba y Perú. Se trata de un aporte original, pues es la primera vez que se estudia la arqueología de las guerras carlistas en perspectiva comparada. El trabajo finaliza con la discusión y conclusiones sobre la materialidad de este conflicto. El estudio realizado muestra las complejidades de una contienda que, en más de una ocasión, ha sido tratada de manera simplista y dicotómica. En ese sentido, la propia materialidad refleja las controversias surgidas al calor de dicho proceso histórico.

Palabras clave: guerras civiles, historia global, modernidad, reacción absolutista, Revolución Industrial, revolución liberal.

Archaeology in the Age of Liberal Revolutions (1789–1876): Material Expressions of a Secular and Transcontinental Conflict Between Modernity and Tradition

Abstract: A defining feature of the 19th century was the progressive emergence of a new world shaped by the Paris Revolution of 1789. This period was marked by the liberal-bourgeois revolution, which challenged traditional monarchical regimes and spread across both the Old and New Worlds, introducing a radically different societal model. This upheaval sparked a prolonged cycle of military conflicts, where supporters of both the old and new orders clashed on the battlefield in an effort to assert their dominance. This struggle is vividly reflected in the material culture of the time: 19th-century battlefields became arenas for the confrontation between the remnants of the traditional world and the birth of a new, modern reality. The objective of this article is to explore how this conflict—revolution versus reaction—manifested in the material culture of the period and how these material traces encapsulate its complexities, controversies, and ideological tensions. The study is grounded in conflict archaeology and takes a comparative approach to examine the material culture of Spain’s Carlist Wars—an emblematic example of these global conflicts. This analysis is further enriched through a broad comparative framework that includes case studies from Argentina, Mexico, the United States, Chile, Cuba, and Peru. This study is the first to approach the archaeology of the Carlist Wars from a comparative, transnational perspective. The article concludes with a discussion of the material dimensions of this conflict, offering a nuanced interpretation of a struggle that has often been oversimplified into rigid ideological binaries. The findings demonstrate that the material record itself embodies the disputes and contradictions that arose throughout this transformative historical period.

Keywords: Absolutist reaction, civil wars, global history, Industrial Revolution, liberal revolution, modernity.

Arqueologia na era das revoluções liberais (1789-1876). Expressões materiais de um conflito secular e transcontinental entre a contemporaneidade e o mundo tradicional

Resumo: Uma das características determinantes do século 19 é a implementação progressiva de um novo mundo que surge na cidade de Paris de 1789. Esse contexto foi definido pela revolução liberal-burguesa que contestou os regimes monárquicos tradicionais e se espalhou por todo o Velho e o Novo Mundo propondo um modelo diferente de sociedade. Tal processo gerou um longo ciclo de conflitos bélicos nos quais seguidores de ambos os mundos tentaram se impor a seus oponentes no campo de batalha. Essa dinâmica se refletiu claramente na cultura material da época: os campos de batalha do século 19 testemunharam o choque entre o mundo tradicional anterior e o nascimento de um novo, o mundo contemporâneo. O objetivo deste artigo, portanto, é analisar as consequências que o conflito, a revolução versus a reação, teve na cultura material da época e como estas refletem suas problemáticas, controvérsias e divergências. A metodologia utilizada baseia-se na arqueologia do conflito. A partir de uma perspectiva comparativa, analisa-se a cultura material da expressão espanhola desses conflitos: as guerras carlistas. Esse foco de análise é combinado com uma ampla visão comparativa baseada em paralelos internacionais com Argentina, México, Estados Unidos, Chile, Cuba e Peru. Trata-se de uma contribuição original, pois esta é a primeira vez que a arqueologia das guerras carlistas é estudada em uma perspectiva comparada. O trabalho termina com a discussão e as conclusões sobre a materialidade desse conflito. O estudo mostra as complexidades de uma disputa que, em mais de uma ocasião, foi tratada de maneira simplista e dicotômica. Nesse sentido, a própria materialidade reflete as controvérsias que surgiram no calor desse processo histórico.

Palavras-chave: guerras civis, história global, modernidade, reação absolutista, Revolução Industrial, revolução liberal.

Uno de los eventos que marcaron la historia del siglo XIX fue la progresiva implantación de la revolución liberal burguesa (Hobsbawm 2014). Se trató de un proceso global, extremadamente complejo, con ritmos y particularidades específicas en cada territorio. Fue, además, una dinámica profundamente determinada por la violencia, en la que el recurso a las armas se convirtió en una solución habitual. Las oleadas revolucionarias fueron contestadas por agentes reaccionarios, fieles defensores del Antiguo Régimen. En el caso europeo, las monarquías absolutistas se enfrentaron a la Francia revolucionaria, primero, y a los ejércitos napoleónicos, después. En el continente americano, la dialéctica revolución versus reacción fue central en los procesos emancipadores de las excolonias. Posteriormente, y a lo largo de las décadas centrales del siglo, la mayor parte de los países del Viejo y Nuevo Mundo experimentaron una conflictividad constante entre quienes apoyaban el programa liberal y los defensores del mundo tradicional (Osterhammel 2015). De esta manera, se iniciaron sangrientas guerras civiles por la configuración política de los Estados.

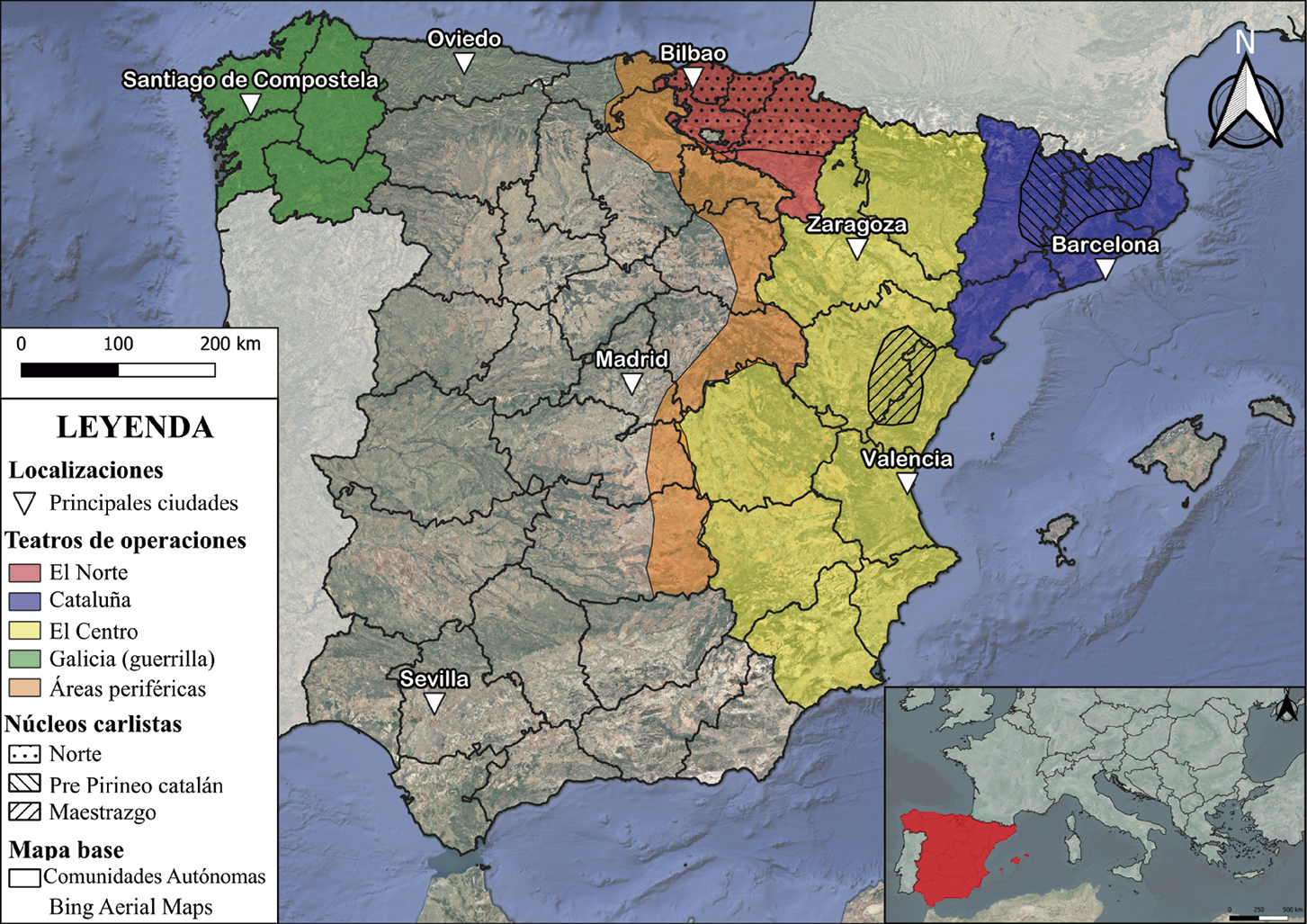

En el caso español, la tensión entre revolución y reacción presidió todo el siglo XIX y desembocó en guerras civiles en varias ocasiones. Las guerras carlistas fueron las de mayor importancia. Si bien el casus belli fue una disputa dinástica, el fondo de la cuestión radicaba en el enfrentamiento entre aquellos que apoyaban un liberalismo moderado, denominados liberales, y quienes defendían el Antiguo Régimen bajo la bandera del pretendiente Carlos María Isidro, los carlistas (Canal 2023). Hubo tres guerras carlistas, la primera (1833-1840), la guerra dels matiners (1846-1849) y la última guerra carlista (1872-1876) —también llamada segunda guerra carlista— (Garmendia 1976). Del mismo modo, hubo tres escenarios principales: el norte (País Vasco y Navarra), el centro (Aragón, Valencia y partes de Castilla-La Mancha) y Cataluña (figura 1). En todas las ocasiones el carlismo en armas fue derrotado y obligado a exiliarse.

Figura 1. Mapa de España con indicación de los principales territorios afectados por las guerras carlistas

Fuente: cartografía elaborada por el autor mediante el software de uso libre Quantum GIS, a partir de Bing Aerial Maps y datos del Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), 14 de febrero de 2024.

Estas contiendas constituyen hechos centrales en la historia reciente de España. Su desarrollo y resultado final dejaron una honda impronta en la configuración sociopolítica vigente. Incluso hoy, los ecos de aquellos conflictos se pueden rastrear. El desarrollo de las operaciones bélicas generó contextos materiales propios y específicos que caracterizan este periodo histórico. Desde 2010, el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido (GPAC) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha intervenido yacimientos arqueológicos de las guerras carlistas (Martín-Echebarria 2024a; Roldan-Bergaratxea, Martín-Etxebarria y Escribano-Ruiz 2020). Para ello, y dependiendo del tipo de contexto, se ha recurrido a diferentes metodologías y herramientas empíricas. En las estructuras arquitectónicas, como fuertes, reductos o trincheras, se ha empleado la excavación estratigráfica tradicional según el método Harris. En los campos de batalla de la época, debido a sus características especiales (Martín-Echebarria 2024b), se ha utilizado la prospección electromagnética con detectores de metales. Por último, el estudio arqueológico de los asedios de las guerras carlistas ha sido efectuado a partir de la documentación de impactos supervivientes en las fachadas arquitectónicas de los cascos urbanos (Martín-Echebarria 2024c). Para ello, se ha hecho uso de las herramientas comúnmente empleadas en la arqueología de la arquitectura. Todas estas cuestiones se explican y desarrollan profundamente en la tesis doctoral del autor, de la cual deriva la presente investigación. Por motivos de espacio y límite de palabras, remito directamente a dicho documento (Martín Etxebarria 2023).

La selección de los casos internacionales, para comparar los yacimientos de las guerras carlistas, se ha realizado a partir de una exploración exhaustiva en los principales repositorios de textos académicos como Dialnet, Academia.edu, Web of Science, Google Scholar, Scielo y Scopus. También se han buscado textos en las principales revistas que tratan la época y temática: Postmedieval Archaeology, Journal of Conflict Archaeology, World Archaeology, Kobie y Munibe. De la ingente bibliografía existente, he optado por plasmar aquellos ejemplos paradigmáticos que se correspondían cronológica y temáticamente con las guerras carlistas. En consecuencia, sobresale la bibliografía relativa a la guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), las guerras civiles argentinas (1814-1880) y algunos casos como la guerra del salitre (1879-1884) y la Revolución mexicana (1910-1917). El objetivo de este artículo, por tanto, se centra en explorar las controversias, diálogos y efectos que el conflicto revolución contra reacción supuso para la cultura material de la época.

El estudio comienza con una introducción global al periodo de análisis, la cual se centra específicamente en el conflicto revolución versus reacción. A continuación, analizo la cultura material de la época con base en varios puntos: 1) las excavaciones realizadas en campos de batalla, 2) las implicaciones en la retaguardia, 3) los efectos de los asedios y 4) los paisajes y la arquitectura fortificada de la guerra. Finalmente, planteo una discusión en el eje de la globalidad de las guerras carlistas y emplazo una serie de conclusiones generales.

Trasfondo histórico. ¿Una guerra civil global?

El siglo XIX fue una época de revoluciones. La política se leyó, más que en ningún otro tiempo precedente, en términos revolucionarios. Frente a etapas anteriores, en las que únicamente se buscaba modificar algunas de las condiciones ya existentes, las revoluciones de finales del siglo XVIII pretendían tumbar el viejo orden y alumbrar uno completamente nuevo donde el poder fuese tomado por la fuerza por clases anteriormente marginadas. Las botas de los soldados napoleónicos extendieron estas ideas por toda Europa (Osterhammel 2015). El ardor revolucionario ni siquiera cesó con la derrota del emperador y el retorno de los Borbones. A pesar de los reiterados intentos de las potencias absolutistas por volver al Antiguo Régimen y hacer cómo si nada hubiera pasado, las ideas liberales se habían arraigado en ciertos sectores de la mayoría de países europeos, sectores que no cejaron en su empeño por instaurar el liberalismo. De esta manera, entre 1820 y 1824, estalló una primera ola revolucionaria cuyos ejemplos más relevantes fueron España, Grecia y Nápoles. Una segunda ola, entre 1829 y 1834, se materializó prácticamente en toda Europa occidental. En el caso ibérico, tanto en Portugal como en España, la revolución se mezcló con sangrientas guerras civiles: la guerra civil portuguesa (1828-1834) y la primera guerra carlista (1833-1840), respectivamente. Finalmente, la tercera ola se dio en 1848 con importantes efectos en Francia, Italia, los Estados alemanes y Suiza, y con un impacto moderado en España, Dinamarca y Rumania (Hobsbawm 2014).

Si los revolucionarios insistieron en implementar su programa político, los reaccionarios actuaron con el mismo fervor por mantener los antiguos esquemas sociales del Antiguo Régimen. Aunque el siglo XIX se caracteriza por la introducción de una serie de novedades que cambiaron el mundo para siempre, la raigambre a los antiguos modos de vida fue profunda y duradera. En su estudio clásico, Arno Mayer (1986) demostró la larga pervivencia del mundo prerrevolucionario hasta bien entrado el siglo XX. El Antiguo Régimen hizo uso de todos sus mecanismos y recursos para mantener sus privilegios y oponerse a los cambios. Es más, tras las guerras napoleónicas y hasta la oleada revolucionaria de 1830, todo indicaba que la revolución había sido derrotada.

La reacción a la revolución liberal fue constante en todo el mundo occidental. En Francia fueron particularmente violentas la guerra de la Vendée (1793-1795) y la Chouanería (1794-1800). Sin embargo, durante toda la centuria existieron tensiones entre revolucionarios y contrarrevolucionarios hasta, al menos, los inicios de la Tercera República (1870). El paralelismo entre los dos países ibéricos, Portugal y España, es claro al menos en lo que se refiere a las décadas de 1820 y 1830. En el país luso, la contrarrevolución se concentró en el rey Miguel I, monarca de marcado carácter absolutista que reprimió duramente el liberalismo portugués (Monteiro 2008). En 1828 estalló una guerra civil que llevaba gestándose varios años y que terminó en 1834 con la victoria de los liberales y el exilio de don Miguel y sus partidarios, conocidos como miguelistas, quienes significativamente clamaban el mismo lema que sus correligionarios españoles, Deus, Patria, Rei. Las afinidades ideológicas hicieron que en 1830 el primer pretendiente carlista, Carlos María Isidro de Borbón, se exiliase en Portugal y que, en 1833, al estallar la guerra, don Miguel le prestase apoyo financiero. La terminación de la guerra civil lusa no supuso el final de las tensiones. Hasta la Regeneración de 1851 se siguieron desarrollando conflictos de baja intensidad. Italia también se vio envuelta en estas violentas pulsiones, solo que allí el proceso de reunificación enmascaró, en buena parte, el componente de guerra civil y guerra revolución-contrarrevolución hasta tiempos recientes. Movimientos como el sanfedismo, los Viva María, las distintas insurgencias y la resistencia de los Estados papales y del Reino de Nápoles a la unificación, bajo los Saboya, se deben enmarcar en esta dinámica (Canal 2023). El continente americano no quedó al margen de las luchas civiles revolucionarias. En México, por ejemplo, el conflicto revolución liberal - contrarrevolución adquirió un componente religioso católico importante al estallar las guerras cristeras (Meyer 2007). La naciente República argentina se desangró en un largo ciclo de guerras internas entre 1814 y 1880 por la configuración del propio Estado, una tensión heredada de la época colonial (Álvarez 1983).

Además, hay que insistir en que no se trataba de algo espontáneo o casual. “Las conexiones entre unos movimientos contrarrevolucionarios y otros fueron permanentes en tierras europeas, poniendo las bases para la existencia […] de una Internacional Blanca” (Canal 2012, 19), que fue estudiada magistralmente por Alexandre Dupont (2020) para la cronología de la última guerra carlista. Armas, dinero y combatientes extranjeros circularon y participaron en las guerras contrarrevolucionarias. Italianos, irlandeses, escoceses o prusianos formaron parte de los ejércitos carlistas en ambas guerras. Del mismo modo, miembros de la propia familia real carlista integraron los batallones contrarrevolucionarios del resto de Europa. El general carlista Francesc Savalls o el infante don Alfonso, hermano de Carlos VII, por ejemplo, combatieron en Italia en la segunda mitad del siglo (Canal 2023). Asimismo, británicos, portugueses y franceses tuvieron una participación activa durante la primera guerra carlista en el bando liberal. En definitiva y tal como apuntaba Jordi Canal:

La lucha contra el liberalismo y la revolución, así como la defensa de la legitimidad y el catolicismo, unía a esas personas por encima de sus respectivas naciones. En la guerra civil europea del siglo XIX se estaban enfrentando dos grandes visiones del mundo y dos grandes proyectos, con múltiples declinaciones internas, para la construcción de la sociedad contemporánea. (2012, 19)

La dicotomía revolución liberal/reacción contrarrevolucionaria desembocó en el choque entre los defensores de ambas idiosincrasias. En ese sentido, en múltiples ocasiones, las diferencias fueron solventadas mediante el uso de las armas. Por ello no extraña comprobar la larga sucesión de conflictos bélicos que protagonizó el siglo XIX. Así, las guerras contra la Francia revolucionaria (1792-1801) iniciaron un largo ciclo bélico, de más de veinte años, que no solo sacudió a Europa, sino que también tuvo efectos en América, como la guerra angloestadounidense de 1812 o las guerras de independencia latinoamericanas. En los conflictos entre Estados se mezclaban los objetivos de conquista imperialistas con los componentes ideológicos revolucionario y reaccionario (Hobsbawm 2014).

El reino de España participó de este ambiente global. Ya en la guerra contra Napoleón (1808-1814) puede observarse una tensión violenta entre liberales y absolutistas que quedó disimulada en la guerra contra los invasores. Los historiadores José Ramón Urquijo (2008) y Jordi Canal (2012) desmontan en parte esta mitificación del pasado y apuntan muy certeramente el componente fratricida que, entre muchos otros, tuvo la guerra. Tras la derrota de Bonaparte, el absolutismo se reinstauró en la figura del monarca, quien aplicó una política represiva contra los liberales. En la década de 1820 el conflicto se materializó en diversos pronunciamientos y alzamientos realistas. No obstante, fue en 1833, con el problema sucesorio causado por el fallecimiento de Fernando VII, cuando estalló una larga y sangrienta guerra civil. Por un lado, los denominados “liberales” defendían el programa de la revolución y a la hija de Fernando VII, Isabel II, como heredera. Por el otro lado, los llamados “carlistas” se alzaron en armas en defensa del Antiguo Régimen y de su pretendiente Carlos María Isidro, hermano de Fernando, quien no aceptó a su sobrina como heredera. A partir de entonces, y de manera creciente a lo largo de la centuria, “[e]l carlismo fue la principal expresión de los movimientos contrarrevolucionarios españoles contemporáneos. La dialéctica carlismo-liberalismo iba a presidir el siglo XIX” (Canal 2012, 10).

Figura 2. Soldados liberales (izquierda) y oficiales carlistas (derecha) durante la última guerra carlista

Fuente: cortesía Archivo Histórico Foral de Bizkaia, fotografías tomadas por Charles Monney Millet en Bilbao (Bizkaia, País Vasco, España), enero-mayo de 1874. AL0011-0008 (izquierda) y AL0011-0005 (derecha).

La primera guerra carlista se desarrolló entre 1833 y 1840 y finalizó con la derrota carlista. No obstante, el carlismo continuó reivindicando el trono de España a través de los sucesores de Carlos María Isidro. De esta manera, y desde el exilio, se prepararon diversos golpes, pronunciamientos y alzamientos como los de 1855 y 1860. En 1872, en el contexto de una profunda inestabilidad política, el nieto del primer Carlos logró extender una nueva guerra civil que duraría hasta 1876. La victoria final liberal expulsó nuevamente a los carlistas de España, inaugurando un periodo de relativa paz interna hasta el golpe militar de 1936, en el que los carlistas se sumaron a los militares rebeldes.

En síntesis, a lo largo del siglo XIX, el mundo occidental entró en una nueva fase histórica en la que el conflicto revolución versus reacción vehiculó buena parte de la centuria, convirtiéndose en el eje central sobre el que se construyeron los nuevos Estados. Es importante resaltar que, como todo proceso histórico, la implantación de la revolución liberal y los conflictos que esta conllevó generaron su propia cultura material. Una cultura material que revela los profundos cambios que se estaban produciendo y las resistencias que se plantearon. Una cultura material que, en muchos casos, se originó en otra revolución, la Revolución Industrial. Si bien esta cuestión histórica ha sido ampliamente tratada desde las fuentes documentales, hasta el momento los estudios arqueológicos son escasos.

Una cultura material globalizada para un conflicto global

En este conflictivo contexto, los avances tecnológicos surgidos en la Revolución Industrial jugaron un papel central al modificar la cultura material previa y generar una nueva. En ese sentido, una de sus principales aplicaciones fue, precisamente, la guerra. A inicios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, todavía se luchaba con mosquetes de avancarga que empleaban como munición balas esféricas de plomo y piedras de chispa para accionar el disparo. Al final de la centuria, los ejércitos contaban con fusiles de cerrojo de carga múltiple, cartuchos metálicos, pólvora sin humo y bala blindada ojival, así como con las primeras armas automáticas. Las guerras carlistas se ubican en esta época de profundos cambios, una “época de collado” como la denominó Reinhart Koselleck (Palti 2004). En las siguientes páginas se analizan los cambios producidos por la llegada del mundo contemporáneo desde la arqueología. Para ello se presta atención a los datos arqueológicos recuperados en campos de batalla, paisajes urbanos y arquitectura militar.

Los campos de batalla de la revolución

Tal y como los estudios históricos sobre tecnología armamentística prueban, a partir de la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar una serie de avances e innovaciones que conllevaron un aumento generalizado de la letalidad de las armas de fuego (Palacio 2016). El rayado de las ánimas de los cañones hizo que los proyectiles salieran girando sobre sí mismos, aumentando de esta manera su alcance y precisión. El abandono del proyectil de forma esférica y la adopción de proyectiles apuntados, como la bala Minié, incrementó su aerodinamismo y, con ello, su precisión y alcance (Fryman 2004; Zamorano 2020). La introducción del pistón como mecanismo de disparo supuso un adelanto fundamental en la tecnología armamentística. La innovación consistía en sustituir la llave de piedra por una metálica que al disparar chocaba contra una cápsula, esta pieza portaba el fulminante que, a través del oído de la recámara, deflagraba la pólvora y producía el disparo. Estos pistones eran de un único uso, por lo que una vez empleados se descartaban. De esta manera, hoy podemos saber con bastante exactitud el número mínimo de disparos efectuados desde una determinada posición. El mecanismo de pistón fue introducido exitosamente en pistolas, escopetas y fusiles de avancarga. Durante la guerra de Secesión (1861-1865) las armas más empleadas portaban este mecanismo. Posteriormente, la introducción de sistemas de retrocarga, junto con el cartucho metálico, incrementó la cadencia y potencia de disparo (Aguinaga y Aguinaga 2019). En síntesis, entre 1872 y 1876 se podía matar más, más rápido y desde más lejos que entre 1833 y 1840. El factor tecnológico, sin ser imperativamente definitorio en el resultado de los combates, comenzó a tener un peso fundamental que, conjugado con otros factores, podía decantar la victoria de un bando sobre el otro.

Figura 3. Comparativa de armamento. Fusil y munición de avancarga (superior) y fusil y munición de retrocarga (inferior)

Fuente: imágenes de fusiles cortesía Museo Zumalakarregi, país Vasco, España, 20 de mayo de 2008; imágenes de municiones tomadas por el autor, 17 de octubre de 2022..

En lo que respecta al armamento unipersonal, el desarrollo tecnológico experimentado entre 1833 y 1872 supuso un criterio diferencial que acabó perjudicando a las tropas carlistas. Durante la primera guerra carlista (1833-1840) la munición se componía de balas de avancarga, simples esferas de plomo que podían ser fabricadas artesanalmente por los soldados. Incluso los destacamentos y cuarteles como el de San Francisco (Bilbao, Bizkaia) podían adaptarse para producir la munición necesaria para las tropas (Neira 2007, 2006; Neira y Novoa 2008). No obstante, en los contextos arqueológicos de la segunda guerra carlista (1872-1876) las municiones eran cartuchos metálicos con pólvora negra y balas ojivales (Roldán-Bergaratxea, Escribano-Ruiz y Martín-Etxebarria 2019). Se trataba de piezas cuya fabricación requería de obreros con conocimientos técnicos y herramientas sofisticadas. Esta circunstancia hizo que los carlistas padecieran una escasez de munición crónica durante la última guerra carlista que les obligó incluso a recolectar casquillos después de las batallas para rellenarlos (Aguinaga y Aguinaga 2019). En el conflicto de 1833 a 1840, cada soldado podía surtirse de sus propias balas mientras contase con la materia prima, ello explica que pudieran realizarse grandes expediciones militares al interior de territorios controlados por el enemigo (Martín Etxebarria 2020). En la siguiente confrontación esto fue del todo imposible, puesto que se necesitaban grandes cantidades de munición previamente fabricada para poder sostener una expedición lejos de las bases carlistas. Por si esto fuera poco, los avances armamentísticos aumentaron la velocidad de carga y, por ende, el consumo de munición.

En casos análogos, las investigaciones arqueológicas realizadas en Argentina, sobre la batalla de Cepeda (1859) o La Verde (1874), demostraron que la superioridad tecnológica de un bando armado con fusiles más modernos, en concreto fusiles de ánima rayada y fusiles Remington modelo 1871, respectivamente, constituyó un factor fundamental en el desenlace de ambos choques (Leoni, Martínez y Ganem 2014; Landa et al. 2020). En el caso español, Clemente González García (2020) demostró, a partir de las investigaciones realizadas en el campo de batalla de la acción de las Useras (1839), entre carlistas y liberales, que los problemas en el suministro de balas de avancarga de calidad obligaron a los carlistas a fabricar proyectiles técnicamente pésimos, empleando incluso bronce como materia prima. Este factor, unido al excesivo desgaste de las armas, llevó a que las tropas carlistas tuvieran que acercarse mucho a sus enemigos para tratar de disparar con un mínimo de precisión. Al contrario, sus adversarios armados con el fusil británico Brown Bess y con balas de plomo de buena calidad podían abrir fuego desde posiciones más lejanas (González 2020).

No obstante, creo que la arqueología del conflicto carlista también ha evidenciado que esta superioridad tecnológica no era, al menos por el momento, incontestable. En el campo de batalla de Somorrostro (febrero-mayo de 1874, Bizkaia) se pudo documentar la preminencia de munición Lefaucheaux y Berdan para las tropas carlistas, mientras que los liberales iban armados generalmente con los modernísimos fusiles Remington Rolling Block modelo 1871 (Arrate, Rubio y Astorqui 2014). La superioridad tecnológica liberal no impidió que estos fueran duramente derrotados por los carlistas.

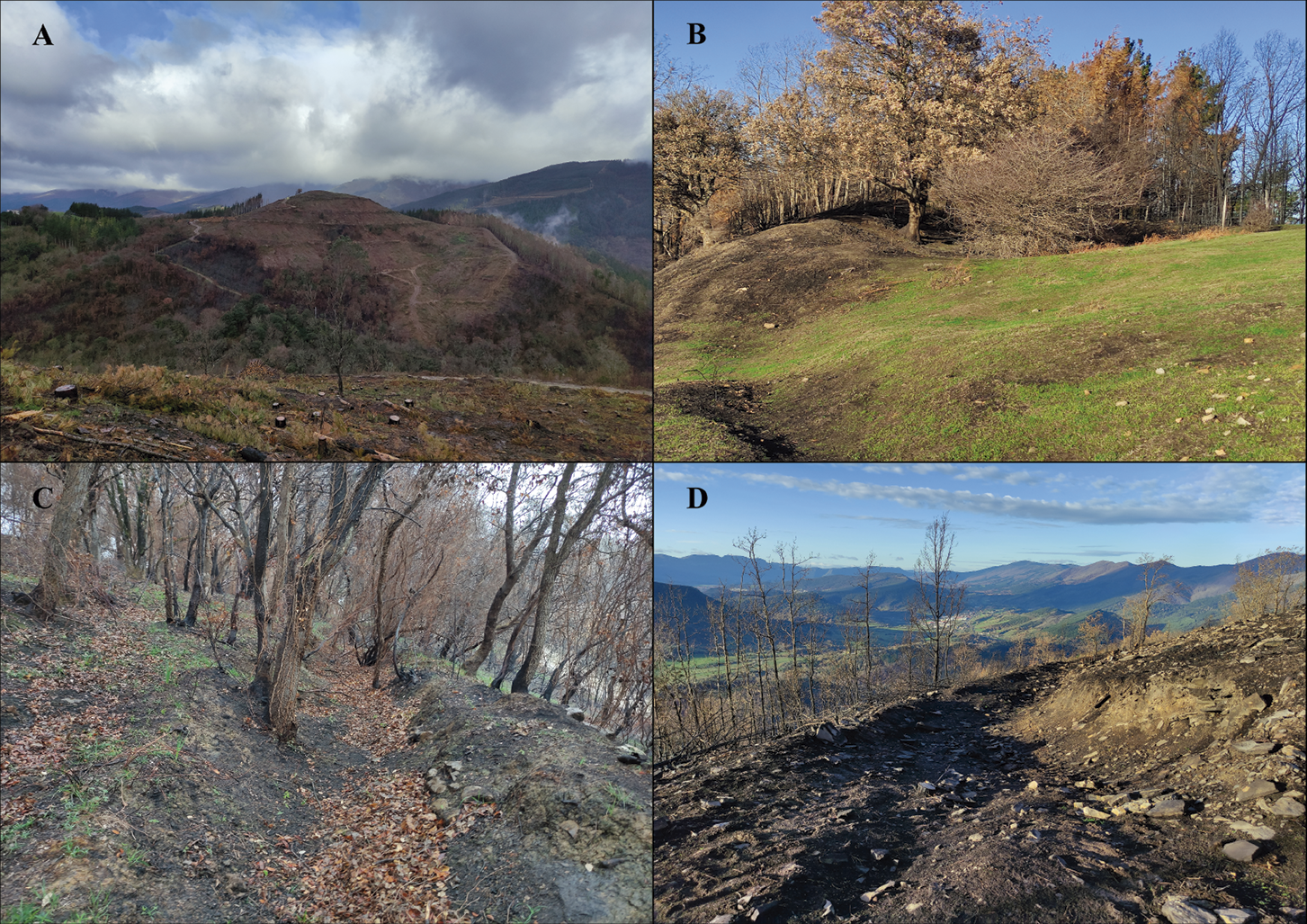

Del mismo modo, en el campo de batalla de la Celadilla, aun cuando los liberales contaban con una abrumadora superioridad artillera, reflejada materialmente en una gran cantidad de fragmentos de granadas por todo el campo de batalla, las tropas carlistas lograron resistir sin apoyo artillero y, además, frenar el ataque de la infantería liberal (Martín-Echebarria 2024b). En ambas acciones pienso que el éxito carlista se debió precisamente al desarrollo de sus sistemas de trincheras. En este punto resulta interesante comprobar cómo la adaptación de los carlistas a la guerra moderna se basó en la implementación de mejores defensas. Esta circunstancia, al igual que sucedió en la guerra de Secesión estadounidense (Hagerman 1975; Keegan 2021), adelantaba lo que iba a suceder en la Primera Guerra Mundial, donde los asaltos masivos de infantería contra posiciones fuertemente atrincheradas iban a resultar en inútiles masacres.

Figura 4. Fortificaciones carlistas en el campo de batalla de la Celadilla. Reducto (A), batería de artillería (B), trinchera (C) y foso (D)

Fuente: fotografías del autor, paraje de la Celadilla (frontera entre Balmaseda y Valle de Mena, Bizkaia y Burgos, País Vasco y Castilla y León, España), abril de 2024.

Una retaguardia cada vez más cercana

Los efectos de los avances tecnológicos de la Revolución Industrial también pueden rastrearse en otras materialidades más allá de la tecnología armamentística. A lo largo del siglo XIX, diferentes innovaciones provocaron una aceleración y mejora en las comunicaciones terrestres y marítimas. La introducción de la telegrafía, el ferrocarril y la marina a vapor sirvió para conectar cada vez más lugares y cada vez más rápido (Osterhammel 2015). Como viene siendo habitual, dichos avances fueron implementados por los militares con el objetivo de ganar superioridad tecnológica frente al adversario.

Durante la guerra de Crimea (1853-1856), por ejemplo, gracias a la instalación de un cable telegráfico submarino entre Balaclava (Crimea) y Varna (Bulgaria), se podían transmitir mensajes desde el frente de guerra a Londres en horas (Figues 2012). Además de una mayor rapidez en la toma de decisiones y administración de la guerra, este ingenio tecnológico, unido al surgimiento de la prensa de masas, también supuso un mayor conocimiento de la sociedad sobre las contiendas. En el caso del ferrocarril, este fue empleado masivamente desde su aparición con fines militares para el transporte de tropas, materiales, suministros y armas. Con el paso del tiempo, incluso estos implementos tecnológicos terminaron por convertirse en objetivos militares y campos de batalla, como el choque de Olivera (Argentina, 1880), desarrollado en torno a la estación de ferrocarril y el puente ferroviario (Scalfaro 2020).

En este punto, resulta interesante el hecho de que los primeros ataques de las partidas carlistas, entre 1872 y 1873, fueran precisamente a las infraestructuras de transporte del Gobierno: estaciones de telegrafía y ferrocarril. En este tipo de acciones se materializaba especialmente la confrontación ideológica entre los carlistas, defensores del Antiguo Régimen y la sociedad tradicional, y los liberales adalides de la modernidad materializada en trenes y telégrafos. No obstante, la guerra también hizo aflorar sus propias contradicciones en estas luchas. Resultaba obvio que contar con una mejor red de comunicaciones era esencial para ganar la guerra, de forma que a lo largo de la contienda los carlistas terminaron por hacer uso de las infraestructuras que años antes habían atacado tan ferozmente. El ferrocarril fue empleado para el transporte de tropas (Pardo 2013) y también se implementó un sistema rudimentario de telegrafía óptica carlista (Roldán 2021)

Granadas contra castillos. Los efectos de la guerra de asedio

Durante el transcurso de una guerra, los asedios cobran especial relevancia. Se trata de operaciones militares mediante las cuales un ejército trata de expugnar una fortaleza o población en manos del enemigo, que se defiende desde el interior de la misma. Existe una característica que diferencia este tipo de operaciones del resto: la participación de la población civil en un número elevado. Esto es algo particularmente patente en los sitios a poblaciones que, por definición, contienen un mayor número de personal no militar. En este sentido, y al menos hasta la generalización del bombardeo aéreo, los asedios eran las operaciones militares donde la población no combatiente experimentaba más fuertemente los efectos de la guerra.

El siglo XIX es una época particularmente interesante en este aspecto por la evolución de las armas y técnicas de sitio. El desarrollo de la artillería, la ingeniería militar y la marina de guerra supusieron un mayor poder destructivo de manera directa, pero también posibilidades reales de bloquear, no solo a la población en cuestión, sino todo su territorio adyacente (Dowdall y Horne 2018). Estos avances tuvieron un contra efecto en la poliorcética de la época. Las defensas se multiplicaron en número y tamaño, estableciendo complejos campos atrincherados surcados de fuertes, reductos y baterías. El mayor alcance, potencia, precisión y capacidad de destrucción de la artillería implicó que los sistemas defensivos se construyeran cada vez más lejanos respecto a los núcleos urbanos, alejando el peligro de destrucción y creando nuevos paisajes del conflicto que pretendían apartar la guerra de la ciudad. No obstante, en muchas ocasiones también se recurrió a la fortificación de elementos que hacía tiempo habían perdido su papel castrense. Me refiero a castillos o murallas medievales. Asimismo, en otras ocasiones se emplearon edificios de otro tipo como iglesias, conventos o monasterios como puntos de defensa.

En el caso de Peñacerrada (Araba, España), por ejemplo, el ejército carlista remodeló un antiguo castillo medieval de los siglos XII a XIII, así como las murallas de la villa. Desde las vetustas estructuras medievales, hizo frente al ejército contrario, el cual estableció un asedio en toda regla con artillería moderna. No se trató de una excepción, otros casos fueron las villas de Laguardia (Araba, España) y Portugalete, los conventos de San José de la Isla y San Francisco o los castillos de Balmaseda y Gebara (Bizkaia, España). En estos casos quedó reflejada de manera patente la confrontación entre los dos mundos (Martín-Echebarria 2024c). Los carlistas, campeones del mundo tradicional, defendiéndose desde castillos y murallas medievales, y los liberales, cual tropas de la modernidad, redujeron esos símbolos del feudalismo a base de flagrantes cañonazos.

El paralelismo más claro con los casos estudiados lo encontramos en la ciudad de Cuenca (Castilla la Mancha, España). Las excavaciones arqueológicas realizadas en la parte antigua han identificado contextos tanto del asalto carlista de julio de 1874 como de la posterior reconstrucción de la posguerra (Domínguez y Muñoz 2016; Muñoz y Domínguez 2016). La defensa de la plaza se basó en la fortificación de ciertos tramos de las vetustas murallas medievales, la construcción de barricadas y parapetos, el cegado de puertas y la apertura de aspilleras. Los carlistas aprovecharon los cerros colindantes para bombardear a la población y los arrabales, abandonados por el mando liberal por su difícil defensa, para acercarse al núcleo urbano y, finalmente, asaltarlo. El antiguo castillo medieval fue empleado como último punto defensivo, y es precisamente en este lugar donde se recuperaron varios casquillos 11 x 57 mm Remington como testimonio de los combates (Domínguez y Muñoz 2016).

Figura 5. Imagen de la iglesia de Santa María de Portugalete después del bombardeo carlista

Fuente: fotografía de Charles Monney Millet, Portugalete (Bizkaia, País Vasco, España), enero-mayo de 1874.

En el plano internacional, con la salvedad del Reino Unido, esta arqueología de los asedios de época moderna ha sido escasamente tratada en comparación con los programas centrados en los campos de batalla o fortificaciones. La mayoría de referencias, y también las más tempranas, se enfocan en ejemplos de la guerra civil inglesa del siglo XVII, aunque también existen trabajos relativos a guerras de los siglos XVIII y XIX en América Latina (Hernández de Lara et al. 2020).

En los casos analizados se pudo comprobar que las operaciones de asedio modificaron el paisaje urbano previo. La destrucción de edificios hizo necesaria su posterior remodelación y en este proceso varió la ordenación urbana de los casos estudiados, así como la distribución interna de los edificios. Estos cambios urbanísticos supusieron la modificación de buena parte de la fisionomía medieval de las villas (Martín-Echebarria 2024c). Las casas afectadas fueron reconstruidas siguiendo nuevos esquemas arquitectónicos. A partir de 1876, todas las capitales vascas experimentaron un importante crecimiento económico que quedó reflejado en su urbanismo, el ejemplo paradigmático fue la construcción de los ensanches. Nuevamente, se observa un potente paralelismo con la ciudad de Cuenca. Los restos de fortificaciones decimonónicas fueron desmantelados, entre 1874 y 1895, junto con la anulación de la muralla medieval. La ciudad baja fue completamente reconstruida por el destrozo sufrido durante la guerra, creando un nuevo ensanche. Todo este proceso, además, fue protagonizado por estilos arquitectónicos más acordes con los gustos burgueses de la época (Muñoz y Domínguez 2016).

A pesar de la distancia cronológica y geográfica, entre nuestros ejemplos y los de la guerra civil inglesa, resulta interesante comprobar la homogeneidad existente en lo que se refiere a la cultura material recuperada en estos contextos: balas rasas de artillería, granadas, proyectiles de mortero, balas de avancarga o piedras de fusil. Todos estos elementos constituyen igualmente el bagaje material recuperado en intervenciones similares. Así, por ejemplo, en las ciudades de Leicester, Gloucester, Derry, Kinsale y Limerick y en los castillos de Carrickmines, Tantallon, Helmsley y Scarborough, todos ellos datados en el primer tercio del siglo XVII, la tónica general era la documentación de proyectiles lisos de avancarga, tanto para artillería como para fusilería (Atkin y Howes 1993; Courtney y Courtney 1992; Harrington 2005; Logue y O’Neill 2006). En el caso cubano la dinámica se reitera, las intervenciones realizadas en torno a las defensas del puerto de Matanzas han podido recuperar varias granadas de tetones disparadas por los buques de guerra estadounidenses durante el bombardeo del 27 de abril de 1898. Gracias a sus características formales, se pudieron identificar el tipo y calibre de los proyectiles, así como asociarlos a los navíos concretos que los dispararon (Hernández de Lara et al. 2014).

La similitud no solo se restringe a las estructuras empleadas o a la cultura material recuperada, sino que los métodos de fortificación son prácticamente idénticos. Aunque tanto Gloucester como Derry contaban con el esquema defensivo abaluartado característico de su época, ello no impidió que, según las operaciones fueron sucediendo, estas defensas se complementasen con nuevas construcciones. Las obras realizadas se basaron en la construcción de estructuras eventuales como baterías, reductos, barricadas y parapetos con materiales perecederos o reutilizados (Atkin y Howes 1993; Logue y O’Neill 2006). En Leicester, al igual que en Peñacerrada y Laguardia, fue la muralla medieval la que soportó los dos asedios de 1645 (Courtney y Courtney 1992). Las construcciones para la defensa de Matanzas también se basaron en el levantamiento de baterías efímeras erigidas con la propia arena de las playas (Hernández de Lara et al. 2014). En un caso similar, la defensa de la ciudad de Zacatecas durante la revolución mexicana (1910-1920) se configuró en la ocupación y fortificacion mediante atrincheramientos de las alturas circundantes al casco urbano. Cuando estas fueron conquistadas por los revolucionarios, se instalaron piezas de artillería para bombardear el casco urbano (Medrano et al. 2020).

No obstante, también existen diferencias sustanciales. En este sentido, un tipo de hallazgo común, que por el momento no se ha verificado para las guerras carlistas, es el de las granadas de mano. En ejemplos británicos de asedios del siglo XVII, se han recuperado varios objetos de este tipo fabricados con arcilla (Atkin y Howes 1993; Courtney y Courtney 1992). También en la excavación arqueológica del castillo de Chinchilla (Albacete), asediado por los soldados napoleónicos en 1812, se documentó una amplia colección de granadas de mano de vidrio (Simón et al. 2017). Este tipo de elementos estarían claramente relacionados con episodios de combates urbanos, a corta distancia, donde el efecto de las granadas sería más devastador. En ese sentido actuarían como fósil director para detectar arqueológicamente contextos de asedio. Sin embargo, por el momento no se ha recuperado ningún indicio de este tipo en yacimientos de las guerras carlistas. Según los investigadores que intervinieron en Chinchilla y que trataron estas piezas en profundidad: “su uso decayó tras las guerras napoleónicas, extinguiéndose hacia 1870, frente a la aparición de los fusiles de repetición” (Simón et al. 2017, 182).

Esta enumeración de casos, junto con los datos obtenidos en nuestras investigaciones, evidencian, no solamente el fuerte impacto que estas operaciones produjeron en los contextos urbanos, sino, y lo que a nuestro juicio resulta más relevante, la existencia de un patrón arqueológico y una cultura material común que trasciende la particularidad de cada yacimiento. Del mismo modo que las investigaciones arqueológicas en el campo de batalla de Little Bighorn evidenciaron un “patrón arqueológico de batallas posguerra civil” (Scott y McFeaters 2011, 110-111), los trabajos relativos a estos siegefields (campos sitiados) (Harrington 2005) muestran una profunda similitud entre sí, síntoma de una conexión potente que hasta el momento no se había identificado. Este fenómeno estaría caracterizado por la existencia de niveles de destrucción con indicios de cremación y derrumbe, a lo que se uniría una cultura material predominantemente militar, en especial proyectiles de artillería. Finalmente, a la destrucción le siguió la reconstrucción, que solía variar la trama urbana de la población en cuestión. Por último, resulta interesante comprobar cómo los métodos de fortificación de una plaza asediada también muestran tendencias comunes. Por lo general, podemos decir que se basan en la rapidez, espontaneidad y necesidad del momento. Como consecuencia, se erigieron obras con materiales perecederos como tierra, madera o sacos de arena, creando un paisaje urbano en el que lo militar y lo civil se mezclaban y confundían.

La articulación de nuevos paisajes fortificados. La arquitectura defensiva del siglo XIX

Uno de los aspectos que tradicionalmente más se ha tratado, respecto al patrimonio de las guerras carlistas, han sido las fortalezas de grandes dimensiones (Martín-Echebarria, Escribano-Ruiz y González-Ruibal 2024). Al igual que en las cuestiones previas, los diálogos entre modernidad y tradición también se materializaron en las estructuras defensivas. Es particularmente llamativo observar cómo durante las guerras carlistas murallas y castillos medievales fueron reutilizados junto con conventos, iglesias y monasterios (Martín Etxebarria 2020), testigos de tiempos pasados en los que se combatía de una forma completamente diferente. Las murallas medievales de Laguardia resistieron un importante bombardeo durante el asedio liberal de diciembre de 1873. Del mismo modo, la segunda guerra carlista atestiguó los avances introducidos por la Revolución Industrial y, en ciertos aspectos, se adelantó a lo que se vería posteriormente en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Particularmente en lo que se refiere a los campos atrincherados y la artillería.

Figura 6. Torre de la muralla liberal de Laguardia donde se observan los impactos de artillería liberales

Fuente: fotografía del autor, Laguardia, (Álava, País Vasco, España), noviembre de 2023.

En primer lugar, en los casos investigados existe una asimetría que salta claramente a la vista: los liberales edificaron más fuertes que los carlistas (Martín Etxebarria 2023). Dichas estructuras, además, solían estar construidas mayoritariamente con materiales robustos como sillares, ladrillos o tejas y alcanzaban varios pisos de altura. Por su parte, los fuertes carlistas, además de ser menores en número, generalmente se construían con tierra en torno a un simple parapeto con un foso circundante y algunas cañoneras al interior. Es el caso del fuerte carlista de Ollargan, una fortificación terrera de planta poligonal construida a partir de un foso y parapeto de tierra (Martín-Echebarria 2024b). Una de las estructuras fortificadas carlistas más desarrolladas fue el fuerte de San Juan de Arandigoien (Estella, Navarra). En este caso, las excavaciones arqueológicas documentaron potentes muros de sillería y un complejo entramado de vigas (Roldán-Bergaratxea y Escribano-Ruiz 2017). Se trataba de un fuerte poligonal acasamatado, que seguía los modelos propuestos por el marqués de Montalembert. Esta doctrina militar buscaba la menor altura posible para camuflar así la fortificación y evitar los daños de la artillería enemiga. Por otro lado, el fuerte liberal Princesa de Asturias o las líneas de Bilbao y el Zadorra muestran perfiles mucho más altos que incluyen varias torres (Martín Etxebarria 2023).

Aunque los fuertes terreros pudieran parecer más pobres que los liberales, en realidad se trataba de una solución simple, barata, pero eficaz en este tipo de conflictos. Esta arquitectura podía ser edificada fácilmente, en poco espacio de tiempo, y no requería de demasiados recursos. De la misma forma, podía ser fácilmente reparada por la misma razón: la simpleza de su arquitectura. Por si esto fuera poco, los paramentos de tierra generalmente solían resistir mejor los impactos de artillería que la piedra o el ladrillo, ya que absorbían el golpe y no se quebraban en mil pedazos que pudiesen herir a los soldados.

El empleo de este tipo de arquitectura militar era muy común en la época. En Cuba, por ejemplo, ante el inminente bombardeo de la flota estadounidense en 1898, se construyeron baterías de arena a pie de playa que, junto con el resto de defensas, neutralizaron el fuego norteamericano (Hernández de Lara et al. 2014). Obras de campaña como el reducto boliviano del campo de batalla de Tacna siguieron unas técnicas constructivas similares, este fue erigido con sacos de tierra y parapetos de lajas de rocas (Escarcena, Amiliátegui y Ferreyra 2020). Durante la guerra de Secesión (1861-1865), muchas de las fortificaciones siguieron un esquema constructivo similar. El fuerte Smith, que defendía la capital federal, era una estructura poligonal erigida mediante un parapeto de tierra reforzado al interior con tablones. A pesar de que se mantuvo activo durante dos años, al ser estructuras eventuales, las obras para su acomodación fueron mínimas (Balicki 2004). El fuerte DeRussy, en la misma línea de fortificaciones, era asimismo un fuerte terrero de planta trapezoidal. Aparte del edificio principal, se cavaron trincheras y se edificó una batería como elemento auxiliar a su defensa (Bedell y Potter 2014).

En este aspecto observamos cómo los ingenieros carlistas aplicaron las innovaciones de la arquitectura militar de una forma más precoz y desarrollada que su contraparte liberal. Del mismo modo que sucedió con los campos atrincherados, la necesidad de camuflarse en el terreno y reducir su exposición a la artillería liberal, más desarrollada y numerosa, llevó a los carlistas a construir estructuras militares mucho más eficaces.

No deja de resultar poderosamente llamativa la imagen de cañones Krupp de última generación bombardeando castillos y murallas del siglo XIII. Este hecho plantea cuestiones en torno a las tácticas empleadas y a la evolución de la historia militar, muchas veces leída en perspectiva completamente lineal y tecnicista. Como corolario, creo que estas evidencias refuerzan la idea del siglo XIX como una “época de collado” en la que la modernidad convive con elementos premodernos sobre los que, poco después, se sobrepondrá por completo.

Discusión

Como vengo insistiendo a lo largo de estas páginas, es imprescindible considerar las guerras carlistas dentro de un panorama global marcado, precisamente, por una creciente e intensa conexión internacional cuyas materializaciones pueden estudiarse arqueológicamente. En ese sentido, y tal como González-Ruibal apunta, no hay “nada más elocuente que las armas, que llevan en sí mismas el sello de la globalización” (2020, 15).

En los casos de estudio analizados se han recuperado granadas de artillería Krupp, munición 11 x 57 Remington, munición 50-70, granadas de tetones, balas rasas de artillería, granadas de envuelta ligera, balas de avancarga, tanto esféricas como ojivales o estopines de fricción. En conflictos de otras partes del mundo nos encontramos exactamente con la misma cultura material. Tales son los casos de los campos de batalla de La Verde, Tacna o Alto de la Alianza, Dolores, Yatay, Cepeda, Vuelta de Obligado, El Tonelero, Matanzas, Sand Creek o los múltiples casos de la guerra de Secesión (Escarcena, Amiliátegui y Ferreyra 2020; Geier, Scott y Babits 2014; Geier y Potter 2001; Greene y Scott 2004; Hernández de Lara et al. 2014; Landa et al. 2020; Landa et al. 2014; Leoni et al. 2020; Leoni, Martínez y Ganem 2014; Pintos 2020; Ramos et al. 2014; Zamorano 2020).

Todo ello nos habla de una cultura material globalizada y homogeneizada gracias a los avances industriales en producción, transporte y comercialización de bienes. Si bien es cierto que la munición bélica es el material más presente en estos estudios, otros restos arqueológicos muestran las mismas dinámicas. En el caso de las cerámicas cabría destacar la recuperación de fragmentos decorados con motivos florales en Miranda de Ebro y la torre de Quintanilla, prácticamente idénticos a los documentados en el fuerte navarro Princesa de Asturias e igualmente presentes en yacimientos americanos como los campos de batalla de la Vuelta de Obligado, Olivera y Owen’s House (McBride, Andrews y Coughlin 2004; Ramos et al. 2014; Roldán 2021; Sánchez-Pinto 2020; Scalfaro 2020).

Esta universalidad de la cultura material también representa la globalización de un horizonte cultural concreto, la ideología liberal-burguesa, que en esos momentos se estaba imponiendo en el mundo. Más concretamente, era parte de los ajuares de los oficiales militares, uno de los estamentos sociales comprometidos con la revolución. Significativamente, esta cultura material, surgida de la Revolución Industrial y de la burguesía liberal, era empleada por las tropas defensoras de este sistema para terminar con los focos de resistencia.

La arquitectura e ingeniería militares también son sintóma de esta globalización de la guerra. Así, baterías y reductos terreros como los se erigieron en España fueron replicados en Cuba, Perú y los Estados Unidos (Balicki 2004; Bedell y Potter 2014; Escarcena, Amiliátegui y Ferreyra 2020; Hernández et al. 2014). De esta manera, los paisajes del conflicto se globalizaron, en muchos casos, con esquemas y estructuras (re)producidas en masa. Un ejemplo ilustrativo de esta tendencia puede ser el uso masivo del sistema de blockhaus por parte del Ejército español en las guerras coloniales de Cuba y Filipinas (1868-1898) y en el Rif (1920-1927).

Tal como evidenció Roldan (2021), esta cultura material nos habla de un momento histórico de transición, precisamente de la “época de collado” que definía Koselleck. Se trató de una etapa en la que el mundo industrial se estaba imponiendo a las antiguas realidades locales que, no obstante, aún persistían. Ese mundo local se materializó principalmente en algunas producciones cerámicas, que se han podido documentar tanto en contextos españoles (Roldan 2021) como argentinos (Ramos et al. 2014). También en el propio armamento, concretamente, en los fusiles carlistas Remington Rolling Block modelo 1871 elaborados por la industria de pequeños productores de Eibar (Aguinaga y Aguinaga 2019).

No debemos olvidar que estos hallazgos arqueológicos también son la materialización de la tecnificación y globalización de la muerte. Los avances tecnológicos de mediados del siglo XIX marcaron un factor diferencial importante en los conflictos bélicos que perdura en la actualidad. Dicho desarrollo dio alas a una de las etapas más expansivas y depredadoras de las potencias occidentales: el imperialismo. Los fusiles Remington y los cañones Krupp subyugaron buena parte del mundo no occidental marcado por esquemas de vida preindustriales y cuya resistencia poco podía hacer, en términos militares, frente a la modernidad triunfante desplegada por las potencias imperialistas (Hobsbawm 2014; Osterhammel 2015). Esta tecnología bélica también fue empleada en largos, sangrientos y dolorosos conflictos civiles. Es más, la finalización de la última de las guerras carlistas marcó precisamente un punto de inflexión en el que las grandes industrias armeras acabaron por desplazar a una miriada de pequeños productores que, hasta el momento, habían participado del mercado militar nacional (Goñi 2009). Por ello debemos ser conscientes de que detrás de cada bala Remington, cada esquirla de artillería y cada estopín de fricción se halla el drama y destrucción que estos objetos generaban o buscaban generar. En ese sentido, se hace necesaria una arqueología del conflicto crítica con su objeto de estudio y consciente de la naturaleza del mismo, para alcanzar una lectura lo más profunda posible del fenómeno social y cultural que representa la guerra. Ser conscientes de esto último, no es solo fundamental dentro del rigor histórico que se nos presupone como profesionales, sino como vehículo para transmitir a la sociedad una historia militar alejada de cuadros románticos, desfiles y epicidad; centrada en el verdadero horror que un conflicto bélico acarrea.

Figura 7. Labores de socialización del patrimonio y transmisión del conocimiento realizadas en la intervención arqueológica del fuerte de Ollargan

Fuente: fotografía del autor, Basauri (Bizkaia, País Vasco, España), noviembre de 2023.

Conclusiones

El estudio realizado demuestra cómo la progresiva implantación de la revolución liberal generó contextos arqueológicos propios que son la materialización de ese proceso histórico. Las dicotomías, controversias y conflictos generados por la irrupción del mundo contemporáneo produjeron una cultura material propia y tuvieron un profundo efecto en la cultura material prexistente. Esa dinámica no se restringe únicamente al patrimonio cultural mueble, la arquitectura e incluso el patrimonio inmaterial también participaron de estos cambios. Las páginas previas prueban que dicho fenómeno histórico también puede ser analizado desde la perspectiva arqueológica. En ese sentido, la caracterización y comprensión de la materialidad de esta época aporta una visión más amplia del periodo histórico en cuestión. Por otro lado, el acercamiento desde lo material nos permite adentrarnos en una experiencia más íntima y particular de lo que estos cambios supusieron para los individuos concretos.

Objetos, personas e ideas traspasaron fronteras y participaron del conflicto revolución versus reacción. No hay nada que ejemplifique mejor esta dinámica que la trayectoria vital de algunos de sus protagonistas, así como la omnipresencia de ciertas marcas de armamento, como Remington o Krupp, en múltiples conflictos en multitud de territorios. Por otro lado, las realidades políticas pre, alter o contra revolucionarias hicieron uso de un registro material anclado en los modos de producción tradicionales, precisamente, los esquemas de vida que defendían con las armas. No obstante, esa cultura material también se vio afectada por la inundación de manufacturas y nuevos modos de producción que trajo la Revolución Industrial. Así, surgieron dicotomías internas por las cuales, aquellos que luchaban contra la imposición de la revolución tuvieron que hacer uso de sus creaciones materiales para enfrentarla con mayor éxito. El empleo del ferrocarril y la telegrafía óptica por los carlistas es un caso paradigmático, así como la fabricación de armas y municiones propias, como los cartuchos 50-70 Ugarte Vizcaya.

Finalmente, me gustaría resaltar que si bien en este artículo se ha enfocado en el análisis de la cultura material bélica, existen otros aspectos que también deben ser considerados por la arqueología del mundo contemporáneo. Este foco en lo militar ha sido definido por las características particulares de nuestro objeto de estudio, la arqueología de las guerras carlistas. No obstante, se hace necesario explorar nuevos escenarios que nos permitan profundizar y ampliar las cuestiones planteadas a lo largo del artículo. En ese sentido, espero seguir avanzando en contextos arqueológicos extramilitares.

Referencias

- Aguinaga, Fernando y José Luis Aguinaga. 2019. Spanish Rolling Block. The Basque Made Rifles of the Third Charlist War. Madrid: Ediciones Aguinaga.

- Álvarez, Juan. 1983. Las guerras civiles argentinas. Buenos Aires: Eudeba.

- Arrate, Jesús Ángel, Alberto Rubio y Ángel Astorqui. 2014. “Batallas de Somorrostro, 1874: viejas guerras, nuevas tecnologías”. Kobie 33: 107-128. https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/2/Kobie_Paleoantropolog%C3%ADa_web_33_7.pdf

- Atkin, Malcom y Russell Howes. 1993. “The Use of Archaeology and Documentary Sources in Identifying the Civil War Defences of Gloucester”. Post-Medieval Archaeology 27 (1): 15-41. http://dx.doi.org/10.1179/pma.1993.003

- Balicki, Josesph. 2004. “Defending the Capital. The Civil War Garrison at Fort C. F. Smith”. En Archaeological Perspectives on the American Civil War, editado por Clarence R. Geier y Stephen R. Potter, 125-147. Gainesville: University of Florida Press.

- Bedell, John y Stephen Potter. 2014. “The Sensation of This Week: Archaeology and the Battle of Fort Stevens”. En From These Honored Dead. Historical Archaeology of the American Civil War, editado por Clarence R. Geier, Douglas D. Scott y Lawrence E. Babits, 88-103. Gainseville: University of Florida Press.

- Canal, Jordi. 2023. Dios, Patria y Rey. Carlismo y guerras civiles en España. Madrid: Sílex Historia.

- Canal, Jordi. 2012. “Guerras civiles en Europa en el siglo XIX o guerra civil europea”. En Guerras civiles: una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX, editado por Jordi Canal y Eduardo Calleja, 25-38. Madrid: Casa de Velázquez.

- Courtney, Paul y Yolanda Courtney. 1992. “A Siege Examined: The Civil War Archaeology of Leicester”. Post-Medieval Archaeology 26 (1): 47-90. https://doi.org/10.1179/pma.1992.003

- Dowdall, Alex y John Horne. 2018. Civilians Under Siege from Sarajevo to Troy. Londres: Palgrave Macmillan.

- Dupont, Alexandre. 2020. La internacional blanca. Contrarrevolución más allá de las fronteras (España y Francia, 1868-1876). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

- Domínguez, Santiago y Miguel Ángel Muñoz. 2016. “Huellas arqueológicas del asedio carlista de Cuenca de julio de 1874”. En Entre la guerra Carlista y la Restauración. Cuenca en el último tercio del siglo XIX, coordinado por Julián Recuenco, 139-148. Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca.

- Escarcena, Augusto, Winston Amiliátegui y Oscar Ferreyra. 2020. “Arqueología de campos de batalla: batalla del Alto de la Alianza, 26 de mayo de 1880, Tacna, Perú”. En Arqueología en campos de batalla: América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 269-300. Buenos Aires: Aspha Ediciones.

- Figues, Orlando. 2012. Crimea. La primera gran guerra. Barcelona: Edhasa.

- Fryman, Robert J. 2004. “Fortifying the Landscape. An Archaeological Study of Military Engineering and the Atlanta Campaign”. En Archaeological Perspectives on the American Civil War, editado por Clarence R. Geier y Stephen R. Potter, 43-55. Gainseville: University of Florida Press.

- Garmendia, Vicente. 1976. La segunda guerra Carlista (1872-1876). Madrid: Siglo XXI.

- Geier, Clarence R. Douglas D. Scott y Lawrence Babits, eds. 2014. From These Honoured Dead: Historical Archaeology of the American Civil War. Gainesville: University Press of Florida.

- Geier, Clarence R. y Stephen Potter, eds. 2001. Archaeological Perspectives on the American Civil War. Gainesville: University Press of Florida.

- González García, Clemente. 2020. “A corta distancia. Proyectiles esféricos de la Acción de las Useras, Castellón (17 de julio de 1839)”. Sagvntvm: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 52: 179-204. https://hdl.handle.net/10550/78071

- González-Ruibal, Alfredo. 2020. Prefacio a Arqueología en campos de batalla: América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 13-17. Buenos Aires: Aspha.

- Goñi Mendizabal, Igor. 2009. “La internacionalización de la industria armera vasca (1876-1970). El distrito industrial de Eibar y sus empresas”. Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía 849: 79-95. https://revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1257

- Greene, Jerome A. y Douglas D. Scott. 2004. Finding Sand Creek. History, Archaeology and the 1864 Massacre Site. Norman: University of Oklahoma Press.

- Hagerman, Edward. 1975. “The Tactical Thought of R. E. Lee and the Origins of Trench Warfare in the American Civil War”. The Historian 38 (1): 21-38. http://www.jstor.org/stable/24444913

- Harrington, Peter. 2005. “Siegefields: An Archaeological Assessment of ‘Small’ Sieges of the British Civil Wars”. Journal of Conflict Archaeology 1 (1): 93-113. https://doi.org/10.1163/157407705774928980

- Hernández de Lara, Odlanyer, Johanset Orihuela y Boris Rodríguez-Tápanes. 2020. “Arqueología de una batalla que no sucedió: la invasión inglesa y voladura del Castillo de San Severino (Matanzas, 1762)”. En Arqueología en campos de batalla: América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 25-62. Buenos Aires: Aspha.

- Hernández de Lara, Odlanyer, Logel Lorenzo, Boris Rodríguez-Tápanes, Silvia Hernández-Godoy e Isabel Hernández-Campos. 2014. “‘El peligro te viene de arriba’. Arqueología de una batalla durante la intervención estadounidense en la bahía de Matanzas, Cuba (1898)”. En Sobre campos de batallas: arqueología de conflictos bélicos en América Latina, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 191-234. Buenos Aires: Aspha Ediciones.

- Hobsbawm, Eric. 2014. Trilogía de Hobsbawm. Barcelona: Crítica.

- Keegan, John. 2021. Secesión: La guerra civil americana. Madrid: Turner Noema.

- Landa, Carlos, Nicolás Ciarlo, Luis Coll, Emanuel Montanari, Facundo Gómez-Romero, Raúl Doro, Eva Calomino, Brenda Schimdt, Marina Smith, Alejandro Ravazzola, Julios Spota, Gernando Torres y Jaume Angueyras. 2020. “La paciente muerte acecha en los rifles. Análisis espacial y la dinámica de la batalla de La Verde, una mirada desde la Arqueología del conflicto”. En Arqueología en campos de batalla. América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 227-253. Buenos Aires: Aspha Ediciones.

- Landa, Carlos, Facundo Gómez-Romero, Emanuel Montanari, Virginia Pineau, Fabián Bognani, Horacio De Rosa, Florencia Caretti, Jimena Doval, Mercedes Pichipil, Azul Blaseotto, Alejandra Raies y Pedro Salminci. 2014. “Un zarpazo en el olvido de la historia. Batalla de La Verde (1874), partido de 25 de Mayo, Argentina”. En Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, editado por Carlos Landa y Odlanyer Henández de Lara, 139-166. Buenos Aires: Aspha Ediciones.

- Leoni, Juan, Lucas Martínez, Cecilia Arias, Daniela Cadenas, Faustino Godoy y Mauro Ganem. 2020. “Acciones militares y correlatos arqueológicos: análiss de casos en el campo de batalla de Cepeda, 1859”. En Arqueología en campos de batalla: América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 117-155. Buenos Aires: Aspha.

- Leoni, Juan B., Lucas H. Martínez, María A. Porfidia y Mauro Ganem. 2014. “‘…Un reñido combate bien nutrido de fuego de artillería e infantería…’: la batalla de Cepeda (1859), desde una perspectiva arqueológica”. En Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, editado por Carlos Landa y Odlanyer Henández de Lara, 109-138. Buenos Aires: Apsha Ediciones.

- Logue, Paul y James O’Neill. 2006. “Excavations at Bishop’s Street Without: 17th Century Conflict Archaeology in Derry City”. Journal of Conflict Archaeology 2 (1): 49-75. https://doi.org/10.1163/157407706778942240

- Mayer, Arno. 1986. La persistencia del Antiguo Régimen. Madrid: Alianza Universidad.

- Martín-Echebarria, Gorka. 2024c. “El rostro fiero de la guerra. Arqueología de los asedios de las guerras carlistas en el País Vasco”. Arqueología de la Arquitectura 21 (412): 1-21. https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2024.412

- Martín-Echebarria, Gorka. 2024b. “‘Banderas de nuestros padres’. Arqueología y campos de batalla intergeneracionales en las guerras civiles españolas (1833-1939)”, SPAL - Revista de Prehistoria y Arqueología 33 (2): 298-319. https://doi.org/10.12795/spal.2024.i33.22

- Martin-Echebarria, Gorka. 2024a. “Modernity Versus Tradition: Beyond the Ideological Dispute”. International Jorunal of Historical Archaeology. https://doi.org/10.1007/s10761-024-00768-0

- Martín Etxebarria, Gorka. 2023. “Arqueología del conflicto carlista en Bizkaia y Araba”. Tesis doctoral, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. https://addi.ehu.es/handle/10810/61485

- Martín Etxebarria, Gorka. 2020. “Arqueología de la Primera Guerra Carlista (1833-1839): una introducción”. Munibe Antropologia-Arkeologia 71: 243-256. https://doi.org/10.21630/maa.2020.71.15

- Martín-Echebarria, Gorka; Sergio Escribano-Ruiz y Alfredo González-Ruibal. 2024. “Una década de arqueología de las guerras carlistas. Estado de la cuestión, principales aportes y potencial futuro”. Arqueología 30 (3): 1-21. https://doi.org/10.34096/arqueologia.t30.n3.13418

- McBride, W. Stephen, Susan C. Andrews y Sean P. Coughlin. 2004. “For the Convenience and Comforts of the Soliders and Employees at the Depot. Archaeology of the Owens’ House/Post Office Complex, Camp Nelson, Kentucky”. En Archaeological Perspectives on the American Civil War, editado por Clarence R. Geier y Stephen R. Potter, 99-124. Gainesville: University Press of Florida.

- Medrano, Ángelica M., Francisco Montoya, Maby Medrano y Alonso Pérez-Juárez. 2020. “Zacatecas en la Revolución Mexicana: su cultura material”. En Arqueología en campos de batalla: América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 353-376. Buenos Aires: Aspha.

- Meyer, Jean. 2007. “Geografía de las guerras cisteras: México, 1926-1940”. En I Jornadas de Estudio del Carlismo, editado por el Gobierno de Navarra, 245-265. Pamplona: Gobiero de Navarra.

- Monney, Charles. 1874. Álbum del Sitio de Bilbao. Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB), signatura AL0014.

- Monteiro, Antonio Manuel. 2008. “Portugal, outras geografias”. I Jornadas de Estudio del Carlismo, editado por el Gobierno de Navarra, 153-166. Estella: Gobierno de Navarra.

- Muñoz, Miguel Ángel y Santiago Domínguez-Solera. 2016. “Arqueología de la restauración en Cuenca”. En Entre la guerra Carlista y la Restauración. Cuenca en el último tercio del siglo XIX, coordinado por Julián Recuenco, 193-208. Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca.

- Neira Zubieta, Mikel. 2007. “Convento de San Francisco. Plaza Corazón de María”. Arkeoikuska. Investigación Arqueológica 2007: 213-217. https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kultura_ondare_argitalpenak/eu_def/adjuntos/Arkeoikuska2007.pdf

- Neira Zubieta, Mikel. 2006. “Plaza del Corazón de María (Bilbao)”. Arkeoikuska. Investigación Arqueológica 2006: 385-389. https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kultura_ondare_argitalpenak/eu_def/adjuntos/Arkeoikuska2006.pdf

- Neira Zubieta, Mikel y Carlos Novoa. 2008. “Convento de San Francisco. Plaza Corazón de María”. Arkeoikuska. Investigación Arqueológica 2007: 242-245. https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kultura_ondare_argitalpenak/eu_def/adjuntos/Arkeoikuska2008.pdf

- Osterhammel, Jürgen. 2015. La transformación del mundo. Una historia global del siglo XIX. Barcelona: Crítica.

- Palacio Ramos, Rafael. 2016. “Identificación, contextualización y datación de artefactos de origen militar, 1840-1880”. Sautuola: Revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología 21: 205-216. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7276530

- Palti, Elías José. 2004. “Koselleck y la idea de Sattelzeit. Un debate sobre modernidad y temporalidad”. Ayer 53 (1): 63-74. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1034826

- Pardo San Gil, Juan. 2013. “El Ferrocarril Carlista”. Bilduma: Revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de Errenteria, 25: 7-55. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4579603

- Pintos, Sandra. 2020. “Arqueología de campos de batalla de la Guerra de la Triple Alianza. Caso de estudio: sitio Batalla de Yatay, provincia de Corrientes”. En Arqueología en campos de batalla. América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 193-226. Buenos Aires: Aspha.

- Ramos, Mariano, Matilde Lanza, Verónica Helfer, Fabián Bognanni, Alejandra Raies, Mariano Darigo, Carolina Dottori, Matías Warr, Carolina Santo, Julia Raño, Odlanyer Hernández de Lara, Héctor Pinochet, Sandrá Alanís y Milva Umaño. 2014. “Arqueología histórica de la Guerra del Paraná. La Vuelta de Obligado y el Tonelero”. En Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, editado por Carlos Landa y Odlanyer Henández de Lara, 75-108. Buenos Aires: Aspha.

- Roldan-Bergaratxea, Iban, Gorka Martín-Etxebarria y Sergio Escribano-Ruiz. 2020. “The Archaeology of Civil Conflict in Nineteenth Century Spain: Material, Social and Mnemonic Consequences of the Carlist Wars”. World Archaeology 51 (5): 709-723. https://doi.org/10.1080/00438243.2020.1741441

- Roldan Vergarechea, Ivan. 2021. “Arqueología de la segunda guerra Carlista en Navarra. Una aproximación al conflicto desde el registro material”. Tesis doctoral, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, País Vasco. https://addi.ehu.es/handle/10810/52874

- Roldan-Bergaratxea, Iban y Sergio Escribano-Ruiz. 2017. “Programa de investigación del patrimonio de las guerras carlistas en Navarra. Primeras intervenciones”. Trabajos de Arqueología Navarra 29: 281-289. https://revistas.navarra.es/index.php/TAN/article/view/164

- Urquijo Gotia, José Ramón. 2008. “Revolución y contrarrevolución: de Cádiz a La Granja”. Monte Buciero 13: 353-382. https://digital.csic.es/handle/10261/32501

- Sánchez-Pinto, Iban. 2020. “Las tres torres del telégrafo óptico de Quintanilla de la Ribera (Ribera Baja, Álava)”. En Arqueología de la Edad Moderna en el País Vasco y su entorno, editado por Idoia Grau y Juan Antonio Quirós, 256-271. Oxford: Acces Archaeology.

- Scalfaro, Gastón. 2020. “‘Y aunque el ejército sintiera el fuego del cañón’: Arqueología histórica del combate de Olivera, 17 de junio de 1880”. En Arqueología en campos de batalla. América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 331-352. Buenos Aires: Aspha.

- Scott, Douglas D. y Andrew P. McFeaters. 2011. “The Archaeology of Historic Battlefields: A History and Theoretical Development in Conflict Archaeology”. Journal of Archaeological Research 19: 103-132. https://doi.org/10.1007/s10814-010-9044-8

- Simón, José Luis, Alberto José Lorrio, María Dolores Sánchez de Prado, Teresa Moneo, Isidro Martínez, Olga Cornejo y Eduardo Vilaplana-Ortego. 2017. “Armamento de sitio en el Castillo de Chinchilla (Albacete) durante la Guerra de la Independencia: atillería y granadas de mano”. Gladius. Estudios sobre Armas Antiguas, Arte Militar y Vida Cultural en Oriente y Occidente 37: 171-206. https://doi.org/10.3989/gladius.2017.07

- Zamorano, Carlos. 2020. “La Guerra del Salitre: un primer acercamiento sobre estudios de campos de batalla en el contexto de la Campaña de Tarapacá de 1879”. En Arqueología en campos de batalla: América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 253-268. Buenos Aires: Aspha.

* Este artículo se deriva de la tesis doctoral del autor, que fue financiada por el Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor del Gobierno Vasco, periodo 2019-2023 (BOPV 121, 27 de junio de 2019). Las investigaciones de las que procede no contaron con un comité de ética, sin embargo, el análisis se ajustó a los rigurosos estándares éticos que se desprenden del manejo de fuentes históricas y arqueológicas.

Doctor en Estrategias Científicas Interdisciplinares en Patrimonio y Paisaje de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Actualmente es investigador posdoctoral de la Universidad del País Vaco y la Universidad de Buenos Aires en el marco del Programa Posdoctoral, de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor, correspondiente al periodo 2023-2026 convocatoria 2023-2026. https://orcid.org/0000-0002-8572-4264