Estrategias y tácticas en la batalla de Vuelta de Obligado (1845, Argentina): un análisis desde la arqueología del conflicto*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) – Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

https://doi.org/10.7440/antipoda60.2025.01

Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 2 de marzo de 2025; modificado: 3 de abril de 2025.

Resumen: en este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la investigación arqueológica e histórica para una comprensión más precisa de las estrategias y tácticas implementadas en la batalla de Vuelta de Obligado, enfrentamiento anfibio entre las fuerzas de la Confederación Argentina y una flota anglofrancesa, en el marco de la guerra del Paraná (1845-1846, Argentina). Particularmente, los objetivos de la investigación fueron: a) delimitar espacialmente el campo de batalla, b) determinar la configuración y caracterización arquitectónica de las estructuras confederadas y el sistema defensivo náutico, c) contribuir al conocimiento de las flotas beligerantes, d) aportar al conocimiento de la tecnología militar empleada, esto con el fin de reconstruir la dinámica y el devenir del enfrentamiento. Para alcanzar estos, se llevó a cabo un análisis integral de las fuentes de información arqueológicas y documentales, desde el campo disciplinar de la arqueología del conflicto. En el caso de los vestigios arqueológicos, se realizó un análisis morfológico-funcional de los materiales metálicos para identificar las principales características técnicas. Además, se efectuó un estudio estadístico y espacial de los artefactos para evaluar su composición y distribución respecto a la estructuración y uso del espacio. Paralelamente, se relevaron diversos documentos históricos con el propósito de conocer diferentes aspectos constructivos, armamentísticos y de comportamiento. La relevancia del estudio radicó en su enfoque interdisciplinario, que integró datos arqueológicos e históricos para lograr una interpretación más precisa del proceso, al definir las estrategias y tácticas empleadas, y aportar conocimientos fundamentales sobre la configuración del campo de batalla, la arquitectura de las estructuras bélicas, la tecnología militar, las flotas y la dinámica del enfrentamiento. Tras superar las limitaciones de la historiografía tradicional, el estudio ofrece una visión más integral del conflicto, enriquece el conocimiento sobre este enfrentamiento bélico clave en la historia militar argentina y fortalece el campo de la arqueología del conflicto.

Palabras clave: arqueología del conflicto, arqueología náutica, estrategias y tácticas, estructuras militares, historia argentina.

Strategies and Tactics in the Battle of Vuelta de Obligado (1845, Argentina): An Analysis from the Perspective of Conflict Archaeology

Abstract: This paper presents the results of archaeological and historical research conducted to reach a more precise understanding of the strategies and tactics implemented in the Battle of Vuelta de Obligado—an amphibious confrontation between the forces of the Argentine Confederation and an Anglo-French fleet, within the framework of the Paraná War (1845–1846, Argentina). The specific objectives of the study were: a) to spatially delimit the battlefield; b) to determine the layout and architectural characteristics of the Confederate structures and the naval defense system; c) to contribute to knowledge of the belligerent fleets; and d) to enhance understanding of the military technology employed, all with the aim of reconstructing the dynamics and progression of the confrontation. An integrated analysis of archaeological and documentary sources was conducted within the field of conflict archaeology. For the archaeological remains, a morphological-functional analysis of metallic materials was carried out to identify their main technical features. A statistical and spatial study of the artifacts was conducted to assess their composition and distribution in relation to spatial organization and use, and various historical documents were reviewed to examine different aspects of construction, armament, and behavior. The significance of this study lies in its interdisciplinary approach, which integrates archaeological and historical data to produce a more accurate interpretation of the process by defining the strategies and tactics used and contributing essential knowledge regarding the configuration of the battlefield, the architecture of military structures, the military technology, the fleets, and the dynamics of the engagement. By overcoming the limitations of traditional historiography, the study provides a more comprehensive view of the conflict, enriches understanding of this key military encounter in Argentine history, and strengthens the field of conflict archaeology.

Keywords: Argentine history, conflict archaeology, military structures, nautical archaeology, strategies and tactics.

Estratégias e táticas na Batalha de Vuelta de Obligado (1845, Argentina): uma análise a partir da arqueologia do conflito

Resumo: este artigo apresenta os resultados obtidos a partir de pesquisas arqueológicas e históricas para uma compreensão mais precisa das estratégias e táticas implementadas na Batalha de Vuelta de Obligado, um confronto anfíbio entre as forças da Confederação Argentina e uma frota anglo-francesa, no contexto da Guerra do Paraná (1845-1846, Argentina). Em particular, os objetivos da pesquisa foram: a) delimitar espacialmente o campo de batalha; b) determinar a configuração e a caracterização arquitetônica das estruturas confederadas e do sistema defensivo náutico; c) contribuir para o conhecimento das frotas beligerantes; d) contribuir para o conhecimento da tecnologia militar empregada, com o objetivo de reconstruir a dinâmica e o desenrolar do confronto. Também foi realizada uma análise abrangente das fontes arqueológicas e documentais, a partir do campo disciplinar da arqueologia do conflito. No caso dos vestígios arqueológicos, realizou-se uma análise morfológico-funcional dos materiais metálicos para identificar suas principais características técnicas. Além disso, foi conduzido um estudo estatístico e espacial dos artefatos para avaliar sua composição e distribuição em relação à organização e ao uso do espaço. Paralelamente, foram analisados diversos documentos históricos com o objetivo de compreender aspectos construtivos, armamentistas e comportamentais. A importância do estudo reside em sua abordagem interdisciplinar, que integrou dados arqueológicos e históricos para alcançar uma interpretação mais precisa do processo, ao definir as estratégias e táticas empregadas e oferecer conhecimentos fundamentais sobre configuração do campo de batalha, arquitetura das estruturas militares, tecnologia bélica, frotas e dinâmica do confronto. Ao superar as limitações da historiografia tradicional, o estudo oferece uma visão mais abrangente do conflito, enriquece o conhecimento sobre esse confronto militar decisivo na história argentina e fortalece o campo da arqueologia do conflito.

Palavras-chave: arqueologia do conflito, arqueologia náutica, estratégias e táticas, estruturas militares, história argentina.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la investigación arqueológica e histórica de las estrategias y tácticas desplegadas durante la batalla de Vuelta de Obligado, así como del proceso sociohistórico que comprendió la guerra del Paraná. Este suceso, icónico en la historia de la República Argentina, tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en el paraje homónimo, ubicado a unos 150 km al norte de la capital, en la provincia de Buenos Aires. Fue la primera de una serie de enfrentamientos bélicos librados entre 1845 y 1846 entre las fuerzas de la Confederación Argentina y una coalición anglofrancesa, que buscaba forzar los pasos fluviales hacia los territorios del nordeste argentino y el Paraguay. El casus belli fue la prohibición de la navegación de estos ríos a países extranjeros por las medidas político-económicas implementadas por el brigadier Juan Manuel de Rosas, representante de la política exterior de la Confederación Argentina, en pos de fortalecer la economía regional (Graham-Yooll 1980; Saldías 1968, entre otros).

Particularmente, los objetivos de la investigación en torno al sitio arqueológico de la batalla de Vuelta de Obligado fueron: a) establecer los límites espaciales del campo de batalla, b) determinar la configuración y la caracterización arquitectónica de las estructuras confederadas y el sistema defensivo náutico allí construido, c) contribuir al conocimiento de las flotas beligerantes, d) aportar al conocimiento de la tecnología militar empleada. Para, con todo esto, reconstruir la dinámica y el devenir del enfrentamiento.

Para ello, se efectuó un análisis integral de las diferentes fuentes de información —arqueológicas e históricas—, desde el campo disciplinar de la arqueología del conflicto. Esta comprende el estudio de hechos de violencia socialmente organizada y convalidada en el pasado (Carlson-Drexler 2010 en Leoni 2015) y aboga por un análisis científico de la guerra en íntima relación con diversos aspectos de la sociedad y la cultura donde esta acontece. En estos términos, la investigación no solo nos permite una mejor comprensión de la violencia institucional en el pasado, enriqueciendo el conocimiento del hecho social en distintas escalas, sino que, además, posibilita analizar críticamente versiones de la historia tradicional y/u oficial (Leoni et al. 2014; Ramos 2015), dado que en general los estudios históricos relacionados con los enfrentamientos armados se han limitado a repetir los partes oficiales de batalla, sin profundizar en el desarrollo de aspectos particulares.

Metodológicamente, se llevó a cabo un análisis morfológico-funcional de los materiales metálicos recuperados tras más de veinte años de labores arqueológicas en el sitio. Este estudio se realizó en el gabinete y los laboratorios del Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP), radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, con el objetivo de identificar sus principales características técnicas, incluyendo marcas de uso, materia prima, procesos de manufactura y alteraciones posdepositacionales. Asimismo, como parte de la investigación, se realizó un análisis estadístico y espacial de estos materiales junto con restos de maderas quemadas, evaluando su composición y distribución respecto a la estructuración y uso del espacio. En paralelo, se relevaron, recopilaron y analizaron contextualmente (Nacuzzi y Lucaioli 2011) diversos documentos, tanto históricos nacionales como internacionales, para conocer diversos aspectos constructivos, armamentísticos, de comportamiento, entre otros.

El artículo se estructura del siguiente modo: primero, se presenta el contexto histórico de la batalla de Vuelta de Obligado en el marco de la guerra del Paraná, estableciendo su trasfondo político y militar. Luego, se detallan las intervenciones arqueológicas del ProArHEP en el sitio, con énfasis en las excavaciones de las baterías defensivas. Más adelante, se exponen los principales resultados de los análisis realizados, incluyendo la delimitación y configuración del campo de batalla, el diseño y las características arquitectónicas de las estructuras defensivas, las particularidades de la flota beligerante y el tipo de armamento empleado. A continuación, se reconstruye la dinámica del enfrentamiento y se esgrimen las estrategias y tácticas desplegadas en Obligado desde los conceptos de los teóricos de la guerra y desde una mirada antropológica. Por último, se presentan las consideraciones finales, destacando el aporte de la investigación al conocimiento de este episodio clave de la historia argentina a partir de una perspectiva arqueológica e histórica.

La batalla de Vuelta de Obligado

En vista de una inminente lucha armada, en agosto de 1845 la Confederación Argentina inició la planificación y construcción de un conjunto de estructuras defensivas costeras en distintas posiciones estratégicas a lo largo del río Paraná, incluyendo los parajes de Vuelta de Obligado, Tonelero, San Lorenzo y Quebracho. Así, el 20 de noviembre de 1845, el primer sitio de esta vertebración defensiva fue puesto a prueba durante un ataque naval y anfibio con desembarco de una flota militar anglofrancesa, cuya intervención se realizó en pos de lograr garantías que permitieran el comercio y el libre tránsito por el estuario del Plata y ríos interiores (Ramos et al. 2018).

Como parte de la defensa nacional, comandada por el general Lucio Mansilla, jefe del Departamento del Norte, en Obligado se construyeron cuatro baterías alineadas de sur a norte: tres en las barrancas altas y una al nivel del río (figura 1). El conjunto de piezas de artillería, incluidas las posicionadas en las baterías, las volantes y las de las embarcaciones, alcanzaba un total “35 cañones de calibres de a 4, 8, 10, 12, 16, 18 y 24” (Crespo [1845] 2001, 428).

A nivel náutico, los defensores habían instalado en el río Paraná un sistema de corte o línea de atajo confeccionado, utilizando 24 embarcaciones desmanteladas y acoderadas por tres líneas de cadenas entre ellas, junto con sus fondeos, bloqueando los 700 metros de ancho del río. En la retaguardia del sistema se posicionó una pequeña flota de tres embarcaciones artilladas (Mackinnon [1848] 1957; Ramírez 1938).

Por su parte, la fuerza anglofrancesa, comandada por el capitán inglés Hotham y el almirante francés Tréhouart, constaba de 6 buques de guerra ingleses y 5 franceses, armados con 82 cañones de entre 6 y 80 libras, maniobrados por unos 900 soldados. Detrás de la escuadra de guerra se encontraba un centenar de barcos mercantes que buscaban comercializar sus productos en el interior de Sudamérica (Sulivan 1896).

Figura 1. Ubicación geográfica del sitio arqueológico de la batalla de Vuelta de Obligado y sistema defensivo de las fuerzas argentinas

Fuente: elaboración propia con QGIS, fotomontaje e Inkscape, 2020.

Investigaciones arqueológicas del sitio Vuelta de Obligado

A lo largo de más de veinte años de investigación arqueológica, desarrollada por el Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios, dirigido por el Dr. Mariano Ramos y radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, institución que brindó los avales académicos y medios económicos para este estudio, se aplicaron diversos recursos técnicos, tanto intrusivos como no intrusivos en el campo (prospecciones pedestres superficiales y subsuperficiales, relevamientos aéreos y geofísicos terrestres y náuticos, sondeos, trincheras, excavaciones estratigráficas en extensión, etc.), que nos han permitido localizar y delimitar dos de las baterías —la Restaurador Rosas y la General Brown—, un depósito de municiones, así como identificar y caracterizar parte del sistema de corte del río (figura 2). Además, hemos recuperado más de 10 300 materiales de diversa índole, incluyendo restos faunísticos, cerámicas indígenas e históricas, vidrios, maderas y carbones, metales, así como un conjunto de rasgos en el sedimento calcáreo base en la batería Brown, improntas de las estructuras allí asentadas (Lanza et al. 2015; Raies 2020, 2018; Ramos et al. 2018; Ramos et al. 2014).

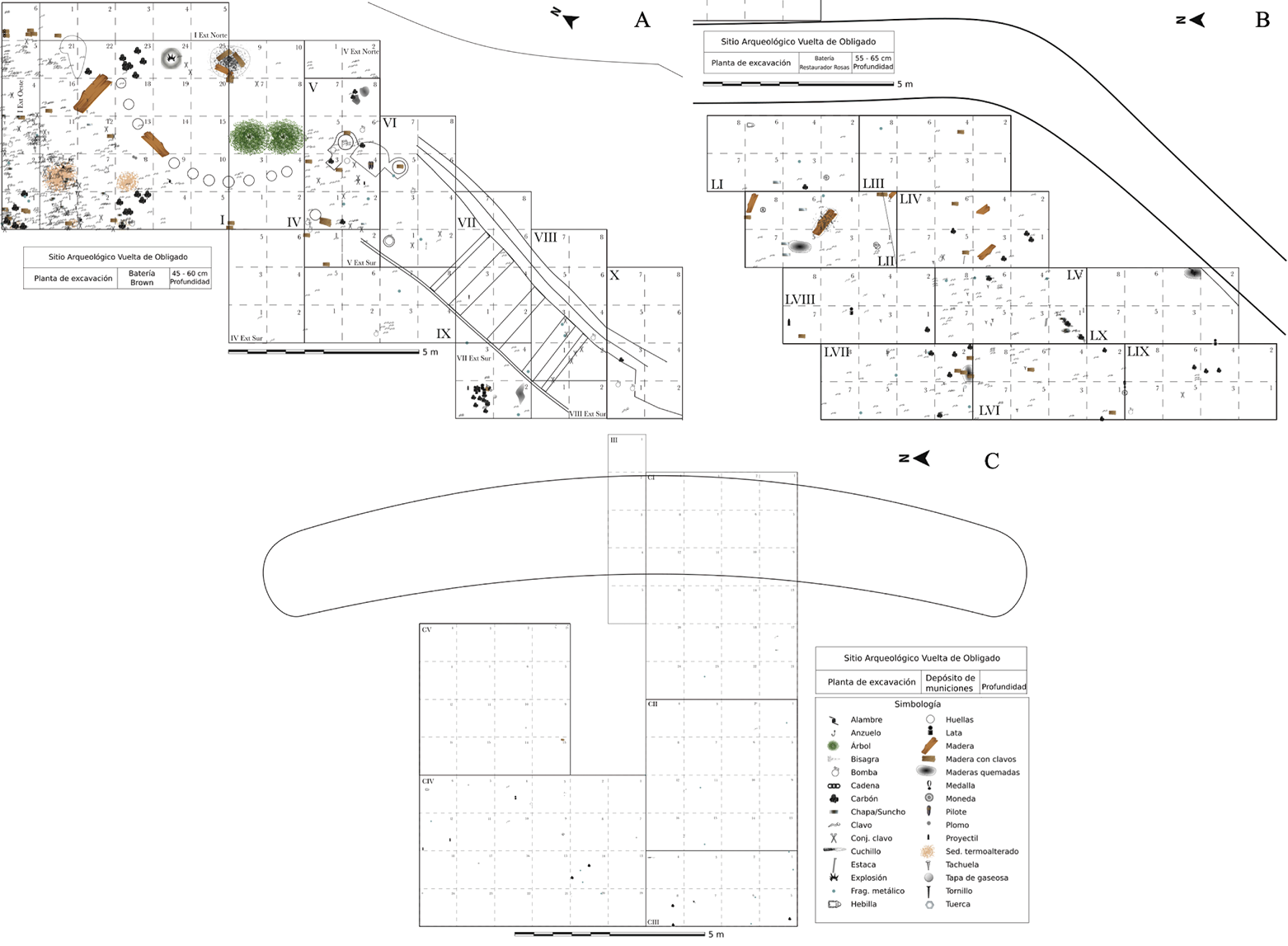

Figura 2. Plano e imágenes de las dos áreas de baterías y el depósito de municiones excavadas y el rescate de las cadenas pertenecientes al sistema de corte fluvial del sitio Obligado

Fuente: elaboración propia con Inkscape, 2021.

Particularmente, las excavaciones en decapado realizadas en el emplazamiento de la batería General Brown abarcaron un total de 14 cuadrículas y extensiones, alcanzando una superficie total de 179 m2. Estratigráficamente, el área se caracterizó por contar con dos capas bien diferenciadas entre ellas, con un leve espacio intermedio de contacto. Una primera capa de humus negro homogéneo, con unos 30 cm de potencia, y una segunda que corresponde a una base de tosca, un sedimento calcáreo blancuzco y compacto, en el que se registran un conjunto de huellas e improntas talladas en el sedimento. Los hallazgos arqueológicos (maderas, carbones, metales, loza, vidrio, gres, cerámica indígena, fauna, etc.) se encuentran principalmente en los últimos centímetros de la capa de humus, en el espacio intermedio y sobre el piso final de tosca.

En cuanto a la batería Restaurador Rosas, bajo el mando de Álvaro José de Alsogaray, se excavaron 12 cuadrículas, dispuestas en dirección sureste, cubriendo una superficie total de 103 m2. Estratigráficamente, se identificó una única capa predominante de humus negro, bastante homogénea, con una potencia de unos 80 cm, y donde los materiales arqueológicos se localizaron a lo largo de toda la unidad.

Por último, se encuentra el área que correspondió a un depósito de municiones que brindaba apoyo a la batería de Alsogaray, unos 40 metros al suroeste de esta. Allí se relevó un terraplén en forma semicircular de 20,60 m de largo por 5,50 m de ancho y 1 m de altura. Asimismo, se excavaron 6 cuadrículas cubriendo una superficie de 93 m2. Estratigráficamente, contó con una capa de humus negruzco, homogéneo, semicompacto y con gran presencia de raíces de diversos tamaños al hallarse en una zona boscosa.

Resultados de los análisis arqueológicos-históricos

En el marco del análisis morfológico-funcional1 se registraron un total de 2320 elementos metálicos, entre los que se distinguieron unos 50 tipos de artefactos. Para facilitar la tarea analítica fueron agrupados en 8 categorías funcionales amplias, basándonos en la clasificación de Sutton y Arkush (1997) con leves modificaciones (figura 3).

Figura 3. Distribución cuantitativa y porcentaje según las categorías del análisis morfológico-funcional (N = 2320)

Fuente: elaboración propia con Excel, 2020.

Se destaca que la categoría funcional con mayor representación en el registro arqueológico es la de los elementos vinculados a la construcción, que constituyen casi el 77 % de la muestra total (n = 1786), lo que muestra una notable diferencia cuantitativa respecto al resto. En su mayoría, estos elementos corresponden a clavos de diversos tamaños (10-200 mm de largo, 1-24 mm de ancho), tachuelas, varillas y alambres. Arqueológicamente, están asociados a los elementos estructurales de las baterías y a pertrechos militares como cureñas, pipas y cajones de municiones.

A continuación, con cerca del 13 % (n = 301), se encuentran los objetos relacionados con prácticas cotidianas, como los utensilios “hogareños” o artículos usados en general en quehaceres diarios, principalmente enseres de cocina y vajilla, así como fragmentos de recipientes de productos alimenticios. Continúan las piezas de armas con aproximadamente el 4 % (n = 91), estas incluyen fragmentos de armas blancas como facones y cuchillos, partes de armas personales portátiles, como la quijada superior de un “pie de gato” de un arma de avancarga con llave de chispa (n = 1), cebas fulminantes disparadas de llave de percusión (n = 2) y boquillas de fusil en bronce (n = 4). También se recuperaron proyectiles de plomo esféricos (n = 11), algunos impactados o derretidos, cuyo diámetro de 18 mm (0,708 pulgadas) indica su uso en armas de avancarga de cañón liso con calibres entre 0,73 y 0,75 pulgadas, posiblemente en fusiles como el Brown Bess inglés, el mosquetón belga modelo 1790 o el fusil español modelo 1802. Además, se hallaron fragmentos de proyectiles de artillería, incluyendo una bala maciza (n = 1) y esquirlas de bombas huecas de los anglofranceses (n = 36).

Finalmente, los elementos relacionados con la vestimenta como hebillas (n = 5) y botones con el escudo nacional argentino impreso (n = 1), herramientas y objetos personales constituyen menos del 0,25 % de la muestra (figura 4).

La gran diferencia porcentual entre las categorías estudiadas puede deberse a un conjunto de factores que afectan la representatividad de la muestra, tales como la recuperación de elementos en momentos inmediatamente posteriores a la batalla por parte de las tropas y vecinos para su reutilización como balas, fragmentos de armas, maderas, etc., que en general son elementos grandes, visibles y útiles según el criterio de los recolectores; la recolección de vecinos y visitantes en el sitio, antes de la creación de la reserva histórico-natural que hoy protege al sitio, y el expolio por parte de los huaqueros y detectoristas de metales, lo que constituye una acción deliberada que afecta notoriamente los contextos de los campos de batalla.

En segunda instancia, debido a la considerable dispersión vertical y horizontal presente en las baterías excavadas, se llevó a cabo un análisis estadístico de los artefactos metálicos, maderas quemadas y las huellas —improntas— en el caso de la batería Brown, para establecer el rango estratigráfico en el que se hallaba el piso ocupacional de las estructuras en el momento de la batalla. Más adelante, se procedió a realizar un análisis espacial para evaluar las distribuciones materiales presentes en el plano horizontal, considerando las particularidades de cada batería (para un desarrollo detallado consultar Raies 2018).

Figura 4. Ejemplos de los artefactos analizados

Nota: A. Bala maciza o rasa de 80 mm de diámetro con un peso de 2 kilos. B. Fragmento de bombas huecas explosivas y esquirlas. C. Cuchillo o facón hallado en batería Restaurador Rosas. D. Balas de plomo enteras, derretidas e impactadas. E. Hebillas halladas en las excavaciones arqueológicas del sitio. F. Botón con escudo nacional impreso en el anverso.

Fuente: fotografías de Alejandra Raies, Buenos Aires, 2016-2019.

El análisis de frecuencia según profundidad y el diagrama de caja permitieron determinar que, en el caso de la batería Brown, casi el 70 % del registro —poco más de 800 fragmentos de un total de 1260— se localizó entre 45 y 60 cm de profundidad, en la capa de humus y en contacto con la plancha de tosca, donde se encuentran las improntas. El análisis espacial (densidad de Kernel) de este rango estratigráfico abarcó tanto los elementos arqueológicos como las huellas en el sedimento calcáreo, identificadas como las improntas de las estructuras fijas allí asentadas (figura 5A).

En cuanto a la batería Restaurador Rosas, el registro mostró una mayor dispersión vertical dentro de una única capa de humus, sin la presencia de un estrato de tosca (figura 5B). Los resultados indicaron que el 71 % de la muestra (501 de 706 fragmentos) se encontraba depositado entre 55 y 65 cm de profundidad, lo que corresponde al piso de ocupación de la batería. El análisis espacial reveló una distribución diferencial de los elementos, identificando dos áreas claramente delimitadas: una de mayor concentración y otra de casi total ausencia de material arqueológico. Entre estas dos áreas se notó un patrón claro de alineación de materiales, lo que, en combinación con los documentos históricos, permitió aproximarnos al tipo, forma y disposición de los elementos constructivos que componían dicha estructura.

Por último, en el área del depósito de municiones se observó una densidad de artefactos considerablemente menor en comparación con las baterías, con un total de 70 fragmentos. Estos artefactos mostraron una gran dispersión, aunque con una ligera concentración en la cuadrícula CIV, influenciada por la pendiente de la estructura. El análisis espacial tuvo en cuenta la distribución total de los elementos encontrados, dada la pendiente del terraplén defensivo presente en la estructura (figura 5C).

Figura 5. Plantas de excavación y distribución material de estructuras defensivas

Nota: A. Planta de excavación de la batería Brown con la distribución material (maderas y metales) e improntas en la tosca, entre los 45 y 60 cm de profundidad. B. Planta de excavación de la batería Restaurador Rosas con la distribución material (maderas y metales), entre los 55 y 65 cm de profundidad. C. Planta de excavación del depósito de municiones con la distribución material.

Fuente: elaboración propia con Excel y programas Past e Inkscape, 2018-2019.

Finalmente, en lo que respecta al análisis documental, se consultaron distintos repositorios2, tanto nacionales como internacionales, considerando fuentes primarias y secundarias, éditas e inéditas. El corpus indagado fue de lo más diverso: registró bitácoras, croquis, partes militares, diversas obras pictóricas, crónicas y memorias, correspondencia oficial y cartas personales. Además, a raíz de las problemáticas indagadas, se consultaron varios documentos de la época, tales como tratados de fortificaciones, arquitectura militar, escritos de ingenieros militares, manuales de artillería, reglamentos de vestimenta, etc., desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del XIX.

Entre los documentos primarios se destacaron, por ejemplo, el parte de batalla del capitán Crespo ([1845] 2001); la narración en la libreta de campo del comandante de la batería Restaurador Rosas Álvaro Alsogaray ([1845] 1870); las memorias del comandante Sulivan (1896), capitán Hotham (1845 en Colburn 1846), comandante Inglefield (1845 en Colburn 1846), teniente Key (1898), como también el esquema confeccionado durante la batalla; los planos arquitectónicos de las embarcaciones inglesas y un conjunto de cartografía relacionada.

Los análisis e integración de los datos arqueológicos y documentales nos permitieron, en primer lugar, indagar en las características arquitectónicas (incluyendo su forma, orientación, recursos y técnicas y secuencias constructivas) y la reconstrucción de las estructuras bélicas erigidas estratégicamente para la defensa del territorio (Raies 2018). Además, se sistematizaron los aspectos técnicos de las embarcaciones, tanto anglofrancesas como de la flota de guerra argentina, y el sistema de corte del río (Raies 2022 MS). Por último, se logró identificar y caracterizar la tecnología militar empleada por ambas partes (Raies 2020). Este análisis abarcó tanto aspectos sociales de las tropas combatientes, como su composición, jerarquización e instrucción, así como el armamento utilizado, que incluye piezas de artillería, cohetes Congreve y armas individuales de diversa índole. También se indagó en los uniformes usados por los distintos cuerpos del ejército de la Confederación Argentina y la escuadra combinada.

A continuación, sintetizamos brevemente los principales conocimientos generados, fundamentales para analizar y establecer los diferentes momentos de la batalla y entender la dinámica del enfrentamiento. Esto comprende los actos, acciones y movimientos ejecutados por cada protagonista durante las ocho horas de enfrentamiento, lo que permite vislumbrar las estrategias y tácticas optadas por ambos bandos durante la operación militar.

Estructuración del campo de batalla de Vuelta de Obligado

A partir del análisis arqueológico y su integración con la documentación histórica, se logró delimitar el campo de batalla de Vuelta de Obligado, cuya extensión se estima en unos 2 km de largo (sur-norte) por 1,5 km de ancho (este-oeste). Esto permitió una comprensión más detallada de la distribución espacial de las estructuras defensivas y la disposición de las fuerzas navales. La figura 6 muestra la localización de las cuatro baterías defensivas, el depósito de municiones, la primera y segunda línea —compuesta por infantería y caballería—, el campamento de las fuerzas confederadas, la línea de corte y las defensas náuticas, que constituyeron un obstáculo estratégico determinante en el desarrollo del enfrentamiento, así como la posición inicial de la flota anglofrancesa.

Figura 6. Delimitación y disposición estratégica del campo de batalla de Vuelta de Obligado al inicio del enfrentamiento, el 20 de noviembre de 1845

Fuente: elaboración propia con Agisoft Metashape Pro, QGIS e Inkscape, 2023.

Las defensas de la Confederación Argentina

Para servir el conjunto de estructuras costeras y reprimir posibles desembarcos, la masa de combatientes argentinos, estimada en unos 2500 efectivos entre ejército de línea, milicias regulares, civiles reclutados por leva y vecinos voluntarios (Mansilla 1845, AGN, Sala X, División Nacional, Sección Gobierno, 26-5-1. Documento s. n.), se organizó en artilleros3, infantería4, caballería5 e infantería de marina, a la que se le sumó un grupo de fuerzas auxiliares (Raies 2020).

Concretamente, en lo que respecta a la disposición estructural de las baterías, la ubicación de la artillería y sus peculiaridades, tras el análisis arqueológico de las huellas presentes en el registro arqueológico, la distribución material y el análisis morfológico-funcional, en conjunto con documentos históricos, hemos podido establecer las principales características para cada batería (figura 7).

En relación con la tecnología militar utilizada por la Confederación, la investigación permitió establecer las características tanto de las piezas de artillería posicionadas en las barrancas (Raies 2020), como del armamento de la infantería y caballería, ubicados estratégicamente en una primera y segunda línea de ataque entre las cuatro baterías y las fuerzas auxiliares en retaguardia. Sus principales particularidades fueron:

- Artillería: heterogéneas en calidad (hierro y bronce) y calibres, tecnológicamente de avancarga con ánima lisa. Se emplearon afustes variados, como sistemas a la Gribeauval, cureñas de mar y un montaje fijo. Se contó con unas 4005 municiones (Mansilla 1845 en De Angelis 2009), incluyendo balas rasas, palanquetas, encadenadas y, en menor medida, cartuchos y tarros de metralla. Además, se utilizaron cohetes a la Congreve del tipo ligero (12 lb). Hubo adaptaciones y reemplazos debido a limitaciones de disponibilidad y logística, como el uso de carretas toldadas en lugar de armones y avantrenes específicos.

- Infantería: fusiles de chispa con bayoneta (probablemente el modelo 1777, inglés Tower o Brown Bess de calibre 0,75 de pulgada), de ánima lisa y avancarga, que disparaban balas de plomo esféricas cargadas en cartuchos de papel.

- Caballería: primera línea armada con lanzas encarnadas (de caña tacuara y moharra) y sables; mientras que la segunda línea portó carabinas (de ánima lisa, avancarga y llave de chispa), arma corta y ligera para maniobras ecuestres, pero con menor precisión y potencia de fuego.

- Al suministro nacional debemos agregarle las armas personales como facones, machetes y cuchillos, propios de la vida rural.

- Fuerzas auxiliares en retaguardia: jueces de paz y vecinos de las localidades próximas que debieron contar con armas diversas como fusiles, pistolas, cuchillos y machetes personales.

Figura 7. Principales características de las estructuras defensivas

Nota: A. Identificación de rasgos estructurales de la batería Brown. B. Superior. Posicionamiento del parapeto con los merlones construidos mediante encofrado con tapiales de madera (representación extraída de Cointereaux [1793: Pl. 9]) y las explanadas para los cañones. Inferior. Reconstrucción digital de la batería Restaurador Rosas (consultar en https://youtu.be/uyTb8jKHmow)

Fuente: elaboración propia con Inkscape y Blender, 2019-2021.

Finalmente, para completar el suministro a las tropas, se los uniformó. Para ello, se contempló que gran parte de los generales y oficiales de mayor rango ya contaban con sus propios uniformes para el momento del enfrentamiento, por lo cual los envíos relevados6 fueron principalmente para los recientes oficiales ascendidos y la soldadesca (figura 8).

Figura 8. Suministros registrados para vestir la oficialidad y la tropa

|

Tipo |

Oficialidad |

Tropa |

|

Prendas interiores |

Camisas y calzoncillos de hilo |

Camisas y calzoncillos de liencillo |

|

Prendas exteriores |

|

|

|

Gorretas |

Grana con galón dorado con divisas punzó |

Gorretas de paño grana (sin divisas) Pañuelos de algodón blancos |

|

Distintivos |

Cintas de divisa federal rojo punzó - Accesorios de metal |

Cintas federales punzó - Accesorios de metal más modestos |

|

Calzado |

Botas de cuero |

Botas de potro |

Fuente: elaboración propia con Inkscape, 2019.

En lo que respecta a las defensas navales argentinas, estas consistieron en una pequeña flota de guerra encabezada por el bergantín Republicano, bajo el mando del capitán Tomás Craig y armado con 6 cañones de 8 libras. Este buque fue acompañado por dos embarcaciones menores, el Restaurador y el Lagos, cada una equipada con un cañón de 6 libras. Estas embarcaciones protegían un sistema de corte náutico o línea de atajo, compuesto por 24 buques mercantes fluviales7, de entre 14 y 30 metros de eslora, que fueron desarbolados y anclados con gran pericia, como evidencia de los vestigios arqueológicos. Las embarcaciones estaban acoderadas entre sí mediante tres líneas de cadenas que se extendían unos 700 metros de costa a costa, arraigadas a un mojón natural en la margen de Buenos Aires (AGN, Sala X, División Nacional, Sección Gobierno, 26-5-1, Documento N.º 81). Para proteger y evitar el corte de la línea de atajo, en esta posición se instaló la batería rasante Mansilla, equipada con tres piezas de artillería.

Por otra parte, por delante del sistema, se colocó estratégicamente una doble línea de cinco brulotes incendiarios para echar a pique. Además, como refuerzo auxiliar, se contó con la goleta Chacabuco, al mando del marino Erézcano, junto a cuatro pequeñas embarcaciones con infantes, bloqueando el río Paraná-Pavón y otras bocas cercanas al enfrentamiento.

La escuadra anglofrancesa

La fuerza anglofrancesa estuvo compuesta por 11 buques de guerra al mando del capitán inglés sir Charles Hotham y el almirante francés François Thomas Tréhouart. Para el momento del enfrentamiento inaugural de la guerra del Paraná, la escuadra combinada dividió sus fuerzas en tres columnas (figura 9).

Figura 9. Esquema estratégico de la flota anglofrancesa

|

División |

Comandante |

Navíos |

Posición |

Poder de fuego |

|

División norte |

Capitán Tréhouart |

San Martín - Buque insignia HMS Dolphin - Teniente Levinge HMS Comus - Comandante Inglefield Pandour - Teniente du Paie (navíos más pesados) |

|

39 cañones |

|

División sur |

Comandante Sulivan |

HMS Philomel - Buque insignia Expeditie - Teniente de Miniac Fanny - Teniente Key Procida - Teniente de la Rivière |

|

29 cañones |

|

Retaguardia |

Capitán Hotham |

HMS Gorgon - buque insignia Fulton - teniente Mazéres HMS Firebrand - capitán Hope |

|

14 cañones |

Fuente: elaboración propia en Inkscape, con base en los testimonios documentales de sus protagonistas (Inglefield 1845 y Hotham 1845 en Colburn 1846; Key 1898; Sulivan 1896), 2019.

A excepción de los vapores, todos los navíos eran buques menores8 dentro de las grandes armadas imperiales a las que pertenecían. No obstante, su porte —entre 27,5 m a 58 m de eslora— era muy superior a la flota de la Confederación Argentina. Asimismo, en su gran mayoría, la flota beligerante se componía de embarcaciones con pocos años de uso, algunos incluso botados ese mismo año, portando grandes innovaciones tecnológicas en relación con la propulsión, la velocidad y el armamento, entre otros aspectos (Raies 2022 MS). A ello debemos agregar la buena pericia y vasta experiencia tanto de los oficiales y suboficiales, artilleros e infantería de marina, como de la tripulación necesaria para la maniobra y servicio del buque, que alcanzaban cerca de 900 personas.

Con respecto a la fuerza de fuego, la escuadra contó con 82 piezas de entre 8 y 80 libras, distribuidas entre las diferentes embarcaciones, aunque no todas las armas pudieron ser utilizadas durante la batalla, como veremos más adelante. Estas bocas, conformadas por cañones, carronadas y obuses, eran de ánima lisa y arrojaban munición tanto esférica de hierro macizo (balas rasas), metralla (sea tarros y/o saquillos), como bombas huecas rellenas con pólvora que explotaban en el aire (gracias a un mecanismo temporal de ignición que portaban), fragmentándose sobre o entre las tropas enemigas y produciendo una lluvia de esquirlas (presentes en el registro arqueológico).

En cuanto a los afustes de la artillería anglofrancesa, estuvieron montados tanto en cureñas de marina como de corredera —propia de las carronadas— y una combinación de ellas. La ventaja de estas plataformas de madera sin ruedas (que absorbían eficazmente el retroceso) no radicaba solo en simplificar y agilizar la maniobra de disparo —al reducir la dotación de servicio a apenas 3 o 4 artilleros—, sino que a su vez su base admitía una rotación horizontal para poder disparar en diferentes ángulos.

De este modo, los europeos no solo contaron con una asimetría tecnológica favorable respecto a la cantidad de artillería —más del doble—, sino que, además, sus calibres más ligeros ya eran mayores que los confederados (a excepción de dos de 6 lb y dos carronadas de 8 lb). Al mismo tiempo, a nivel tecnológico dispusieron de los innovadores cañones Paixhans, primera pieza de artillería naval diseñada para disparar proyectiles explosivos en tiro rasante. Esta supremacía tecnológica, a su vez, fue acompañada de la supremacía en la instrucción y disciplina de los artilleros e infantería de marina. La formación profesional de estos era una tradición ya instaurada hacía centurias en ambas potencias, al reconocer que la efectividad última de la artillería dependía de ello. No obstante, el análisis documental nos permitió deducir que, ante la inferioridad numérica y planeando un posible desembarco, fue necesaria la instrucción de más hombres a modo de infantería ligera.

Frente a la lucha cuerpo a cuerpo tras el desembarco, los oficiales, la infantería de marina y los marineros que realizaron la maniobra contaron con fuego de fusil con bayoneta y además portaban sable. Tecnológicamente, estas armas eran de avancarga, de ánima lisa y accionadas mediante llave de percusión, innovación tecnológica que proveía como ventaja la resistencia a la humedad; mejoraba la cadencia de tiro y reducía notablemente el número de disparos fallidos. El arma predilecta de los británicos para el reemplazo del pie de gato original por un martillo percutor fue el fusil militar Brown Bess de 1842 (Stelle y Harrison [1883] 2013).

Por último, en lo que atañe a los uniformes de cada nación europea, los oficiales británicos vistieron según los lineamientos establecidos en el reglamento de 1843, que consistía principalmente en chaqueta y pantalón azul. Esta indumentaria contaba con barras blancas y puños azules o blancos, bordado con hilos dorados y con una o dos líneas de botones de latón dorados (según el rango), que llevaban un sobrerrelieve de un ancla rodeada por un ribete de cuerda; a veces presentaban dos ramas de laureles cruzadas, con otro cabo ondeante por detrás del ancla y una corona en la parte superior para los almirantes9.

En cuanto a la Marina francesa, estos vistieron según los lineamientos de la Real Ordenanza del 1 de julio de 1845 (que tenía leves modificaciones respecto a los que ya venían utilizándose). Esta indumentaria estaba constituida por una túnica y chaqueta de paño azul, con pantalones de lona azul o blanco y chaleco de franela (específico para el servicio de las colonias y tropas embarcadas). Como insignias llevaban hombreras de lana roja o amarilla o escarlata con borde azul (según pertenencia y rango) y botones dorados estampados con el ancla y el número del regimiento. Además, según pertenecieran a la infantería de marina o artillería, contaban con un abrigo de lona imprimada, gorra de tela azul (shako y kepí), estuche de chaqueta en lona rayada, faja adornada con una placa de cobre y un par de tirantes con portaespada y bayoneta movible, cartuchera, eslinga de cinturón, mochila de piel negra y eslinga de rifle blanco (Vernier 1845).

Dinámica y devenir de la batalla: acciones militares

Para una comprensión más acabada y precisa del devenir del evento bélico, establecimos, en términos analíticos, cinco actos, entendidos como un conjunto de acciones y movimientos que se realizaron durante la batalla. Esta división se basó en los relatos históricos de sus protagonistas, junto con otros documentos primarios, y las evidencias del registro arqueológico en las distintas áreas trabajadas. Aunque el análisis fue desarrollado como un continuum por cuestiones de índole narrativa, es preciso aclarar que algunas de las operaciones fueron consecutivas, mientras que otras ocurrieron de forma simultánea en distintos puntos del campo de batalla.

Debemos destacar que para poder establecer estas secuencias y construir interpretaciones sobre el enfrentamiento, fue crucial el empleo y análisis de documentos primarios, ya que muchas veces

los correlatos materiales de un evento complejo y dinámico como es una batalla pueden presentarse total o parcialmente superpuestos […] enfrentán[donos] a un denso palimpsesto bidimensional que resulta muy difícil de descifrar sobre la base exclusiva del registro arqueológico, al no poder discernirse una secuencia diacrónica de depositación de los distintos materiales. (Leoni et al. 2020, 148)

Así, las interpretaciones efectuadas, de las cuales mencionaremos brevemente sus actos sin ahondar en ellas minuto a minuto, buscaron articular las diferentes fuentes trabajadas, en pos de caracterizar la dinámica del evento bélico y con ello contribuir al conocimiento de las estrategias y tácticas desplegadas por los bandos contendientes.

De esta manera, la batalla fue dividida en cinco actos, a modo de obra teatral, resaltando la metáfora del teatro de operaciones. El primer acto, el preludio, abarca las acciones de los días previos al enfrentamiento, destacando el reconocimiento e inteligencia militar por parte de ambas fuerzas y la planificación de la estrategia militar y tácticas para ganar la batalla. El segundo acto, la apertura, consistió en el posicionamiento de la flota, siguiendo los lineamientos preestablecidos estratégicamente, y el inicio del fuego por parte de las fuerzas confederadas apostadas firmemente en las baterías costeras.

La guerra desatada marcó el tercer acto, siendo el momento de mayor intensidad de fuego y violencia, con la participación casi total de los recursos militares disponibles por ambas partes. El cuarto acto, denominado oíd el ruido de rotas cadenas, incluyó las maniobras náuticas defensivas argentinas ante el avance y posicionamiento de la flota extranjera frente al sistema de corte. Estas acciones fueron coronadas con la voladura del Republicano y la apertura de la línea de atajo. Sin embargo, aunque este momento parecía ser decisivo, no fue suficiente para definir la batalla. Se necesitó un acto final, presentado en nuestro análisis como finale o “bajada del telón”, que constó de las maniobras del desembarco, la pelea cuerpo a cuerpo, el repliegue y, por último, la retirada de las fuerzas argentinas del campo de batalla. Fue entonces que las potencias anglofrancesas se declararon vencedoras en el enfrentamiento (versión digital cuadro por cuadro en https://youtu.be/3LvXvAaceb8).

Gran estrategia, estrategia militar y tácticas

Una vez presentados los recursos militares de cada bando y habiendo analizado y comprendido la dinámica de la batalla, se esgrimieron las tácticas y estrategias desplegadas en la batalla de Vuelta de Obligado y en la guerra del Paraná en general. Esto fue posible gracias a que consideramos a la guerra un fenómeno histórico y social10, plausible de ser analizado con herramientas conceptuales de teoría militar, pero enriquecida con una perspectiva antropológica (figura 10).

Figura 10. Tácticas y estrategias desarrolladas en la batalla de Vuelta de Obligado

|

Categoría |

Anglofranceses |

Confederación Argentina |

|

Gran estrategia |

Decisión político-económica recurriendo a la violencia con el fin de conseguir reabrir los cursos interiores navegables restringidos |

Respuesta defensiva del territorio como extensión de la política bonaerense |

|

Estrategia militar |

Destrucción de defensas costeras mediante ataque directo y de frente por medio de la superioridad de fuerzas |

Inflingir el mayor daño posible a la flota enemiga y, en última instancia, que desistan de sus objetivos político-militares |

|

Tácticas |

|

|

|

Acción |

Intención de hostilidad |

Sentimiento de hostilidad Orden de las pasiones y consiste en el odio hacia el enemigo generado por la guerra misma a nivel de la tropa y del pueblo |

Fuente: elaboración propia con Inkscape, 2019.

De esta manera, la guerra acontecida es un claro ejemplo de la continuación de la política en otros medios, en este caso, el ámbito militar (Clausewitz [1832] 1983). La gran estrategia11 responde a una decisión política, orientada a sus economías y al ordenamiento del sistema imperial, utilizando recursos monárquicos y estatales de todas las esferas y niveles sociales. El medio de acción para ejecutar esta estrategia fue recurrir al uso de la violencia a través de las fuerzas navales, con el fin de obtener lo que la política proteccionista confederada impedía. Esto es habitual, ya que la guerra no tiene fines en sí mismos, sino que “sirve a fines políticos, y que estos fines no los interpretan los generales, sino que los determinan los gobernantes en función de los intereses de la nación” (Rabinovich y Zubizarreta 2013, 2).

A nivel de estrategia militar, el análisis arqueológico e histórico nos permitió delimitar, comprender y evaluar los recursos disponibles para las maniobras tácticas de los contendientes. Asimismo, nos ayudó a entender cómo se desarrolló el enfrentamiento y sus consecuencias por medio del “arte de distribuir y aplicar los medios militares” (Liddell 1964, 343).

El ejército atacante contó con los recursos navales de 11 embarcaciones, pequeñas para sus armadas, pero de las más grandes que surcaban el río Paraná. Estas eran relativamente nuevas, algunas incluso botadas ese mismo año, dado que ambas naciones eran vanguardistas en lo que respecta a innovaciones tecnológicas. Esto se reflejaba tanto en aspectos de construcción naval, con mejoras en la locomoción, velocidad, resistencia, como en artillería, con elevado número de cañones de gran calibre que arrojaban incluso bombas huecas con espoleta.

No solo la superioridad armamentística de las potencias fue un factor clave. También debemos destacar la pericia de su tripulación en sentido amplio. Desde los marineros, excelentes navegantes con gran cúmulo de experiencia y conocimiento en relación con la maniobrabilidad de sus navíos, hasta los oficiales a bordo, con larga trayectoria en la carrera militar y vasta experiencia en la guerra; y la masa de combatientes, que en su gran mayoría contaban con instrucción profesional, lo que se traducía en disciplina y efectividad.

Ante tal superioridad militar, los británicos y franceses optaron por una estrategia abiertamente ofensiva, directa y frontal. Exponiendo la división sur al fuego franco de las principales baterías para proteger la división norte, compuesta por los barcos más pesados y lentos, cuyo objetivo táctico era desarmar el sistema de corte del río. A largo plazo, sus acciones y maniobras resultaron triunfantes, aunque tuvieron que recurrir obligatoriamente al desembarco, una operación que se consideraba dudosa debido a que no era una táctica común para los anglosajones.

No obstante, con una preparación mínima como infantería de marina ligera y, aunque eran numéricamente inferiores, contaban con mejor armamento portátil. El desembarco provocó en las filas confederadas un repliegue, deserción y retirada de sus tropas. Esto permitió a las fuerzas invasoras anular la artillería de campaña, destruir las estructuras defensivas, ganar la batalla y continuar remontando el río para llevar a cabo sus operaciones comerciales.

Por su parte, la estrategia militar de la Confederación Argentina fue diametralmente opuesta, caracterizándose por un enfoque defensivo. En cuanto a la parte terrestre, se recurrió a la construcción apremiada de cuatro estructuras con artillería de variado calibre.

Aunque el uso del espacio fue inteligente, con tres de ellas posicionadas estratégicamente en la parte más elevada —lo que ofrecía grandes beneficios para el tiro, el uso de la pólvora y la protección de los artilleros— y una rasante velando por el sistema náutico, las baterías, tanto en su diseño como en la disposición de las piezas, seguían prácticas y conocimientos empleados en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX.

También, las técnicas constructivas elegidas para adaptarse al terreno específico de cada estructura fueron afines a las descritas en los manuales de la época, aunque no representaban las más modernas o de moda en el Viejo Continente. Este hecho se atribuye probablemente a las limitaciones logísticas y de abastecimiento que enfrentaba la Confederación.

En cuanto a las características técnicas de la defensa náutica, el sistema de corte del río o línea de atajo estuvo constituido por buques mercantes fluviales de tamaño considerable, anclados y acoderados con gran pericia. Este recurso táctico resultó fundamental ante la desventaja naval de una flota de guerra numéricamente inferior, compuesta por solo tres barcos y un par de lanchones frente a los 11 buques de guerra enemigos. Además, las embarcaciones utilizadas eran antiguas, con reiteradas reparaciones, desartilladas y con poca tripulación.

Formalmente, el nombre del ingeniero militar encargado de desarrollar el proceso constructivo es una incógnita. Sin embargo, es muy probable que el coronel Thorne, comandante de la cuarta batería, hubiera estado involucrado también en la conformación de las defensas náuticas. Lo que sí podemos establecer es que la persona encargada de llevar a cabo la construcción de las baterías debió tener sólidos conocimientos tanto de construcciones militares como de su entorno. Esta persona logró adaptar efectivamente sus conocimientos arquitectónicos y constructivos de fortificaciones —teorías que generalmente eran heredadas o provenían de España— a las características locales del litoral paranaense.

Respecto al armamento argentino, las piezas de artillería no solo eran menores en calibre en comparación con las utilizadas por los anglofranceses, sino que muchas eran casi obsoletas en relación con las últimas innovaciones europeas, donde se había avanzado notablemente en tecnología. No solo los cañones en sí, sino también el sistema de montaje utilizado —a la Gribeauval— estaba en desuso por parte de las potencias, que desde 1830 habían comenzado a adoptar la cureña de batalla del tipo mástil o a la inglesa. Este tipo de cureña ofrecía notables ventajas sobre la anterior al aligerar el peso del montaje y ser más manejable.

Además de utilizar un sistema de cureña antiguo, se tuvieron que hacer adaptaciones “criollas”, como por ejemplo el montaje fijo del cañón de 24 libras en la batería Brown. Estas adaptaciones fueron necesarias debido a las limitaciones en la disponibilidad y la logística de abastecimiento del armamento, lo que resultó en una pérdida de movilidad horizontal de la pieza. Estas restricciones también se observaron en otros equipos militares utilizados por la Confederación, como el reemplazo de equipos específicos de caja de municiones, armones y avantrenes por carretas toldadas, así como la falta de municiones tanto en cantidad como en tipos. Estos factores contribuyeron al desenlace de la batalla. A todo esto se suma la escasez de artilleros instruidos y experimentados, quienes, en el fervor de la batalla, debieron tener una menor cadencia en el tiro y una mayor probabilidad de utilizar más pólvora de la necesaria.

En cuanto a la experiencia y destreza de las fuerzas militares confederadas, estas eran muy variadas y heterogéneas. Aunque contaban con una base de profesionales o “ejército de línea”, un gran porcentaje estuvo compuesto por milicianos. Dado que estos efectivos no eran suficientes debido a la cantidad de frentes abiertos de lucha en la Confederación, se recurrió al reclutamiento forzoso, lo cual tuvo un alto precio: la falta de disciplina y el rechazo a la política del Gobierno central en los pueblos afectados por este “impuesto de sangre”. Este problema se reflejó en la batalla por medio de la deserción y el desbande, que resultaron en consecuencias severas como el fusilamiento, el encarcelamiento o la negociación de obediencia.

Políticamente, la idea de utilizar la guerra contra el imperialismo de los anglofranceses, ese Otro claramente delimitado, con el fin de resolver las disensiones internas y las luchas facciosas, es un asunto clásico en la política internacional. La batalla de Vuelta de Obligado no fue una excepción. Al organizarse el ejército de la Confederación, se apostó principalmente por el fervor patriótico de estos militares de línea y milicianos.

Al evaluar en su totalidad al ejército de la Confederación Argentina, a pesar de las limitaciones en materiales, personal y armamento, las estrategias y tácticas adoptadas para la construcción de las defensas y el posicionamiento de las piezas de artillería fueron eficaces en relación con los conocimientos militares disponibles en el territorio argentino para la época, aunque no suficientes para vencer a la flota europea.

Consideraciones finales

En esta investigación me propuse contribuir, desde una perspectiva arqueológica e histórica, a una comprensión más profunda de las estrategias y tácticas desplegadas durante la batalla anfibia de Vuelta de Obligado y del proceso sociohistórico que abarcó la guerra del Paraná. Para lograrlo, fue necesario delimitar espacialmente el campo de batalla, comprender el esquema de las defensas confederadas, investigar las flotas beligerantes y el sistema náutico defensivo, e identificar y caracterizar la tecnología militar empleada por los contendientes, con el fin de reconstruir la dinámica y el desarrollo del enfrentamiento.

El estudio permitió, mediante la interrelación de diversas fuentes arqueológicas e históricas, enriquecer el conocimiento sobre las acciones militares que configuraron la dinámica de un evento breve, de apenas unas 8 horas, ocurrido hace casi 180 años y que, durante mucho tiempo, fue una batalla olvidada y silenciada en la historia nacional argentina.

La indagación en las problemáticas y temáticas planteadas implicó conocer en profundidad los recursos militares disponibles para cada contendiente, logrando reconstruir espacialmente el campo de batalla, sus estructuras y la disposición de las fuerzas. Se identificó la artillería, se evaluó la capacidad de fuego y se analizaron tanto las características de la escuadra anglofrancesa como las defensas náuticas argentinas. Asimismo, el evento bélico se situó en contextos geopolíticos, revisando las incidencias y repercusiones políticas a nivel regional y global. Este enfoque permitió conocer aspectos generales de las políticas desarrolladas por los gobiernos y las prácticas cotidianas y extraordinarias de las fuerzas en conflicto.

Recontextualizar la guerra y sus batallas como una práctica social violenta enmarcada en una lógica cultural hace un aporte significativo en escala micro para conectar con lo macro; asimismo, enriquece el conocimiento de nuestra historia nacional desde una perspectiva arqueológica e histórica interdisciplinaria.

Por último, cabe destacar que este trabajo no solo fortalece el conocimiento del campo de batalla de Vuelta de Obligado, sino que también presenta enfoques metodológicos y analíticos con un gran potencial de aplicación en otros campos de batalla y escenarios de conflicto, tanto nacionales como internacionales. Esto posibilita establecer paralelismos y evaluar la replicabilidad de la metodología en distintos escenarios, en los que se adopte un enfoque interdisciplinario que integre diversas fuentes arqueológicas, históricas, etnográficas, geológicas, geográficas, entre otras, para abordar la materialidad del conflicto desde una perspectiva integral.

Referencias

- Alsogaray, Álvaro. (1845) 1870. Notas de “la cartera de bolsillo del comandante de la primera batería del costado derecho de la línea de defensa de la Vuelta de Obligado”. Días 18, 19 y 20 de noviembre de 1845. Publicadas en el diario el Río de la Plata a modo de solicitada. Buenos Aires.

- Carlson-Drexler, Carl G. 2010. “Conflict Archaeology; Studying Warfare and Aggression in Historical Archaeology”. The SAA Archaeological Record 4: (en línea). http://digitaleditions.walsworthprintgroup.com/article/Conflict+Archaeology%3A+Studying+Warf

are+And+Aggression+In+Historical+Archaeology/505048/47726/article.html - Clausewitz, Carl von. (1832) 1983. De la guerra. Buenos Aires: Ediciones Solar.

- Colburn, Henry. 1846. The United Service Journal and Naval and Military Magazine 50: 1. Londres: 18291920.

- Collins, James. 1976. La gran estrategia. Buenos Aires: Círculo Militar.

- Crespo, Francisco. (1845) 2001. “Parte de la batalla de la Vuelta de Obligado”. Anuario del Instituto de Historia Argentina 2: 427-434. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr242

- De Angelis, Pedro. 2009. Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo. Primera Serie. 1843-1847, compilado por Paula Ruggeri. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional. https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/historia/archivo-americano-y-espiritu-de-la-prensa-del-mundo-primera-serie-1843-1847

- Graham-Yooll, Andrew. 1980. Así vieron a Rosas los ingleses, 1829-1852. Buenos Aires: Ed. Rodolfo Alonso.

- Key, Astley Cooper. 1898. Memoirs of Admiral the Right Honble. Sir Astley Cooper Key, por Philip Howard Colomb. Londres: Methuen & Co.

- Lanza, Matilde, Odlanyer Hernández de Lara, Sandra Alanís, Daniela Storchi Lobos y César Pinochet. 2015. “La batalla de Vuelta de Obligado: primeros resultados de las prospecciones sistemáticas en el área del campamento”. Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 1 (1): 86-95. https://ramer.ar/revista/index.php/ramer/article/view/123

- Leoni, Juan B. 2015. “La arqueología y el estudio del conflicto armado en contextos prehistóricos e históricos: un estado de la cuestión”. Anuario 27: 8-38. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/84600

- Leoni, Juan Bautista, Lucas Martínez, Cecilia Arias Morales, Daniela Cadenas, Faustino Godoy y Mauro Ganem. 2020. “Acciones militares y correlatos arqueológicos: análisis de casos en el campo de batalla de Cepeda, 1859”. Arqueología en campos de Batalla: América Latina en perspectiva, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 117-154. Buenos Aires: Aspha Ediciones.

- Leoni, Juan Bautista, Lucas Martínez, María Ángeles Porfidia y Mauro Ganem. 2014. “… Un reñido combate bien nutrido de fuego de artillería e infantería…: la batalla de Cepeda 1859, desde una perspectiva arqueológica”. Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 109-138. Buenos Aires: Aspha Ediciones.

- Liddell Hart, Basil. 1964. Disuasión o defensa. Buenos Aires: Editorial Pleamar.

- Mackinnon, Lauchla. (1848) 1957. La Escuadra Anglo-francesa en el Paraná, 1846. Buenos Aires.

- Nacuzzi, Lidia R. y Carina P. Lucaioli. 2011. “El trabajo de campo en el archivo: campo de reflexión para las ciencias sociales”. Publicar 9 (10): 47-62. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/194237

- Raies, Alejandra. 2022 MS. “Arqueología del conflicto: estrategias y tácticas implementadas en las batallas de la Guerra del Paraná (1845-1846). Una aproximación arqueológica-histórica”. Tesis doctoral, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, Luján.

- Raies, Alejandra. 2020. “‘… Opusieron las baterías un vigoroso fuego de 35 cañones…’. Armamento empleado en la batalla de Vuelta de Obligado: una aproximación arqueológica”. Atek Na 9: 77-110. https://plarci.org/index.php/atekna/article/view/642

- Raies, Alejandra. 2018. “Arqueología del conflicto. Análisis de las estructuras bélicas durante la guerra del Paraná (1845-1846)”. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 12 (2): 1-31. https://rdahayl.org/index.php/rdahayl/article/view/119

- Ramírez Juárez, Evaristo. 1938. “Conflictos diplomáticos y militares en el Río de La Plata, 1842-1845”. Monografía. Buenos Aires.

- Ramos, Mariano. 2015. “Un estudio de arqueología histórica. Procedimientos de investigación para el sitio Vuelta de Obligado (VdeO)”. En Patrimonio cultural: la gestión, el arte, la arqueología y las ciencias exactas aplicadas, editado por Oscar Palacios, Cristina Vázquez y Nicolás Ciarlo, 67-81. Buenos Aires: Comisión Nacional de Energía Atómica.

- Ramos, Matilde, Matilde Lanza, Alejandra Raies, Verónica Helfer, Fabián Bognanni, Virginia Salerno, Carolina Leiva, Nicolás Ciarlo, Mariano Darigo, Matías Warr, Carolina Dottori, Sandra Alanís, Milva Umaño, Soledad Pugliese, Sebastián Presas, Ariel López, Paola Sportelli, Daniel Gómez, Marcelo Gómez, Julia Raño, Carolina Santo, María Milani, Yesica Pousa, Augusto López, Rocío Rodríguez y Lucía Rodríguez. 2018. “Procedimientos de investigación para el sitio Vuelta de Obligado, San Pedro, Provincia de Buenos Aires”. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 12 (3): 1452-1471. https://rdahayl.org/index.php/rdahayl/article/view/202

- Ramos, Mariano, Matilde Lanza, Verónica Helfer, Fabián Bognanni, Alejandra Raies, Mariano Darigo, Carolina Dottori, Matias Warr, Carolina Santo, Julia Raño, Odlanyer Hernández de Lara, César Pinochet, Sandra Alanís y Milva Umaño. 2014. “Arqueología histórica de la guerra del Paraná: la de Vuelta de Obligado y El Tonelero”. Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, editado por Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara, 75-107. Buenos Aires: Aspha Editorial.

- Rabinovich, Alejandro M. e Ignacio Zubizarreta. 2013. “Clausewitz a caballo (o hacia una teoría de la guerra y la política aplicada al Río de la Plata)”. Foros de Historia Política 4: 1-15. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/52772

- Saldías, Adolfo. 1968. Historia de la Confederación Argentina. Tomo III. Buenos Aires: Eudeba.

- Sánchez, José Reinel. 2004. “Una respuesta a la pregunta ‘¿qué es la guerra?’”. Revista de Ciencias Sociales 6: 1-28. https://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/reinel1.pdf

- Stelle, J. P. y William B. Harrison. (1883) 2013. The Gunsmith’s Manual: Practical Guide to All Branches of the Trade. Nueva York: Skyhorse.

- Sulivan, Henry Norton. 1896. Life and Letters of the Late Admiral Sir Bartholomew James Sulivan, K. C. B., 1810-1890. Londres: John Murray.

- Sutton, Mark y Brooke Arkush. 1997. Archaeological Laboratory Methods: An Introduction. Iowa: Kendall / Hunt Publishing Company.

- Vernier, Charles. 1845. Trajes del Ejército francés. 46. Oficiales navales, De la Bourse, 29, Chez Aubert. París: Imprenta D’Aubert & Cie.

1 El análisis incluyó la caracterización descriptiva, métrica y el registro fotográfico del total de los artefactos metálicos del sitio. Con ello se logró inferir información relevante respecto de las técnicas de fabricación, procedencia de los elementos, materias primas y formas de uso. Asimismo, se hizo una evaluación del estado de la pieza, permitiéndonos indagar sobre los procesos de formación naturales y culturales que afectaron el registro arqueológico.

2 Algunos de ellos fueron: Archivo General de la Nación (AGN); Servicio Histórico del Ejército (SHE); Archivo Estanislao Zeballos del Complejo Museográfico Enrique C. Udaondo de Luján, Provincia de Buenos Aires; Archivo del Juzgado de Paz de San Pedro; Museo y Archivo Histórico Municipal “Gregorio Santiago Chervo”, San Nicolás; Archivos del National Maritime Museum (Inglaterra); Archivos del National Marine Museum (Francia); Bibliothéque Nationale de France (Gallica: gallica.bnf.fr); Museo Naval de la Nación (Argentina); Museo de Armas de la Nación - Círculo Militar.

3 Conformado por el Tercer Regimiento de Patricios (división artillería), una compañía de artillería de nueva creación, una compañía del Tercer Regimiento de Campaña y milicianos.

4 Conformado por el Regimiento de Infantería N.º 1 (antiguo Primer Batallón de Patricios de Bs. As. y parte del segundo y cuarto), Batallones del Norte, Patricios de San Nicolás, dotación de la Isla Martín García y milicianos.

5 Regimiento de Caballería N.º 4 reestructurado en dos escuadrones y milicianos.

6 Entre la correspondencia mantenida entre la Comandancia de Mansilla y el Parque de Artillería (AGN, Sala X, División Nacional, Sección Gobierno, Parque de Artillería, 39-1-5, cargo N.º 64, 67 y 199) figuran los listados de envíos en los que se registran puntualmente el tipo de prenda, las cantidades y el tipo y color de tela del vestuario enviado de acuerdo con el rango y la jerarquía de la tropa.

7 Estos buques habían sido requisados compulsivamente debido a la necesidad urgente de bloquear el paso de fuerzas extranjeras; incluso los patrones y algunos marineros permanecieron a bordo durante el enfrentamiento (AGN, Sala X, División Nacional, Sección Gobierno, 26-5-1. Documentos N.º 81 y 82).

8 Durante la época del enfrentamiento, tanto la Royal Navy como la Marina Real Francesa contaban con una jerarquía de clasificación para sus embarcaciones mayores. La Royal Navy utilizaba una estructura de 6 órdenes, mientras que la Marina Real Francesa tenía 5 rangos. Esta clasificación se basaba principalmente en la cantidad de cañones y, en el caso de la Marina Francesa, también en el número de cubiertas de las embarcaciones. Por debajo de estas categorías se encontraban las embarcaciones más pequeñas, comúnmente denominadas sin clase, que se agrupaban según su tipo y función. Las embarcaciones que navegaban por el río Paraná pertenecían a este grupo de menor tamaño.

10 Consideramos al hecho social que implica la guerra como a todo aquel conflicto social entre dos o más grupos humanos relativamente masivos, que se enfrentan de manera violenta organizada, preferentemente mediante el uso de armas y que trae aparejado, casi siempre, muertes y daños materiales e inmateriales en alguno, ambos o más involucrados (Sánchez 2004). En este sentido, la guerra es entendida como un acto humano, casi cotidiano, con un carácter destructivo y que implica necesariamente la capacidad del uso de la fuerza y asociado al poder.

11 Siguiendo a Collins (1976), esta comprende una estrategia nacional, que abarca todos los poderes de la nación, tanto en la paz como en la guerra, y contiene varios tipos de estrategias para alcanzar los altos fines del Estado. La gran estrategia así contaría con varias y distintas estrategias a la vez, como son: la estrategia política, económica, psicológica, interna, externa y militar. Específicamente, cuando se refiere a la estrategia militar, la toma como el arte para que la fuerza concurra a alcanzar los fines de la política, utilizando lo mejor posible los medios —materiales y morales— de que se dispone.

* Este trabajo es parte de la investigación titulada “Arqueología del conflicto: estrategias y tácticas en las batallas de la Guerra del Paraná (1845-1846): una aproximación arqueológica-histórica”, que desarrollé como becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (2014-2019). Se enmarca en el proyecto SO 124 de la Universidad Nacional de Luján. El estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de dicha universidad. Además, cumple con los criterios de consentimiento informado y confidencialidad que se aplican en los estudios sobre salud con el fin de asegurar el derecho de las personas entrevistadas, así como resguardar su identidad; todas son personas mayores de 18 años.

Doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Luján (Argentina). Actualmente se desempeña como becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con sede en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios de la Universidad Nacional de Luján, del Equipo de investigación Grupo de Estudios de Arqueología histórica de Frontera (GEAHF) y del Equipo de Arqueología Memorias de Malvinas (EAMM). https://orcid.org/0000-0002-0121-9691