En la arqueología mundial sólo se conocen alrededor de sesenta sitios con pisadas de homíninos y humanos modernos, por lo cual constituyen evidencias excepcionales de gran valor arqueológico, bioantropológico y sedimentológico (Gordon 2009). Han sido informadas tanto pisadas como trayectos de pisadas, con sus sentidos de marcha, sobreimposiciones, tipos de huellas, rasgos anatómicos o geométricos y grados de preservación (véase Morse et al. 2010). Las posibilidades de preservación de estas singulares manifestaciones de individuos concretos del pasado se vinculan estrechamente con el tipo de sustrato, las condiciones ambientales, la acción humana y los procesos de formación de los depósitos arqueológicos (Allen 1997). Así, uno de los aspectos primordiales en las investigaciones sobre huellas, sean humanas o de fauna, ha sido determinar el tipo de sustrato pisado. Esto es, el material sedimentario que ha sido transitado por los seres humanos y/o animales y sus propiedades particulares que han permitido la formación y preservación de la huella (Allen 1997). En este sentido, hasta el momento la mayor cantidad de hallazgos de improntas de pisadas humanas ha ocurrido en sustratos de granos finos, constituidos por cenizas volcánicas, y más raramente en carpetas microbianas o fangos lacustres (Morse et al. 2010).

En diversas publicaciones de la literatura internacional (Kim et al. 2008; Lockley et al. 2008; Robbins 1985) se discute hasta qué punto un rasgo puede o no constituir una clara huella humana. Básicamente debe reflejar la anatomía y la función del pie humano en cuanto a dimensiones, proporciones anatómicas y presiones plantares, evidenciadas estas últimas en variaciones en la profundidad de la impronta. Una pisada humana o de un homínino muestra dos profundidades máximas en la base de la huella, una que corresponde al talón, y la otra, al metatarso, siendo lo más frecuente que las zonas de las cabezas del metatarso 1 y 2 sean las más deprimidas (Morse et al. 2010). De esta manera, se han propuesto nuevas metodologías para el estudio de huellas con el objeto de brindar certeza sobre su origen humano (Bennett et al. 2009).

En Argentina ha sido informada la presencia de pisadas humanas en tres localidades de la costa Atlántica pampeana (véase la figura 1): sitio arqueológico Monte Hermoso I (Bayón y Politis 1996), sitio paleoicnológico de Pehuen Co (Bayón et al. 2011), y en el Caracolero de Claromecó (Azcuy et al. 2011a; 2011b), que han brindado información cualitativa y cuantitativamente muy disímil. Las más de 450 pisadas de Monte Hermoso I (7100-6800 años 14C AP) han sido analizadas en detalle y son de indudable génesis humana, mientras que las 13 pisadas consecutivas de Pehuen Co (ca. 12000 años 14C AP), sitio con cientos de trayectos y pisadas de aves y mamíferos (entre ellos, megamamíferos extintos), aún están siendo estudiadas para corroborar su posible origen antrópico y su cronología. En ambos casos fueron descritas en artículos científicos (Bayón y Politis 1996; Bayón et al. 2011) y son motivo de sostenidas investigaciones en un marco interdisciplinario. En tanto que las tres improntas definidas como huellas humanas del Caracolero de Claromecó fueron citadas y dadas a conocer en varios medios gráficos de circulación diaria1 y presentadas en congresos geológicos en los que fueron publicadas en formato de resúmenes (Vizán y Azcuy 2010; Azcuy et al. 2011a; 2011b). Aun cuando no había sido comprobado su origen antrópico por estudios arqueológicos específicos, las pisadas del Caracolero fueron incluidas en el popular manual de Ciencias Sociales para 1er año de enseñanza secundaria de la editorial Santillana (Barraza et al. 2010). Esta edición del manual, que tuvo cinco reimpresiones entre 2010 y 2013, todavía sigue siendo usada extendidamente por docentes y alumnos de distintos colegios secundarios del país. Si bien aún no se han escrito artículos extensos que permitan evaluar los estudios realizados por el equipo de Azcuy sobre las pisadas del Caracolero de Claromecó, estos hallazgos traspasaron el ámbito académico-científico de la arqueología. Además de su presentación en distintos congresos de geología, las amplias repercusiones en medios masivos de comunicación, su inclusión en textos escolares muy difundidos en el ámbito educativo y su recepción en organismos gubernamentales (véase abajo) justifican la presente discusión.

Este artículo tiene como propósito general contribuir a la discusión sobre el origen de las cavidades definidas como pisadas humanas del Caracolero mediante la caracterización del sustrato rocoso portador de dichas icnitas y que aflora en la plataforma de abrasión litoral ubicada a aproximadamente 10 km del arroyo Claromecó (partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires). Los objetivos específicos del presente estudio son: 1) caracterizar y correlacionar dicho sustrato con las unidades estratigráficas descriptas para la geología del área, 2) definir el rango temporal de su depositación, 3) describir el microrrelieve presente en la mencionada plataforma de abrasión, 4) contrastar las distintas cavidades del microrrelieve con los rasgos geométricos de las definidas como pisadas humanas y 5) discutir el marco temporal y el potencial sedimentario para la formación de icnitas en la localidad bajo estudio.

Antecedentes arqueológicos en Claromecó y alrededores

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo en la costa Atlántica del área Interserrana (Bonomo 2005), desde 1999 se han prospectado y sondeado ambas márgenes del curso inferior del arroyo Claromecó y se ha relevado la cadena de médanos adyacente a este curso fluvial. Como producto de estas actividades se han detectado doce conjuntos arqueológicos, entre los que sobresale el sitio arqueológico Claromecó 1 (Bonomo et al. 2008). Claromecó 1 fue un campamento ocupado por cazadores-recolectores en torno al 800 años 14C AP, donde se aprovecharon principalmente animales de origen continental, especialmente guanaco (Lama guanicoe) (Leon, 2014) y se tallaron con la técnica bipolar elevadas proporciones de rodados recolectados en el litoral Atlántico.

En la zona intermareal de la plataforma de abrasión litoral, que se extiende entre los balnearios de Claromecó y Reta del partido de Tres Arroyos, a unos 10 km de la desembocadura del arroyo Claromecó, se encuentra la zona conocida como El Caracolero (figura 1). En esta localidad, constantemente visitada por turistas y pescadores, a los 38º 52´35.3" S y 60º 10´ 42.5" O, se detectaron tres oquedades que fueron identificadas como huellas atribuidas a seres humanos. Una de ellas, de acuerdo a su forma, correspondería a un pie izquierdo de un individuo adulto que, por la falta de un primer dedo transversal, es atribuida a un homínino (Azcuy et al. 2011a)2. Las improntas fueron asociadas a una cronología de aproximadamente 30.000 años14C AP sobre la base de dataciones radiocarbónicas realizadas en conchillas de la playa fósil del Perfil del Acantilado del Faro de Claromecó y su correlación con una edad radiocarbónica obtenida en hueso de Magatherium sp. en el Caracolero (Azcuy et al. 2011b). Para los autores, las diferentes unidades estratigráficas aflorantes cerca del Faro de Claromecó corresponden al Bonaerense tardío y Lujanense y representan, en su conjunto, el único afloramiento cuaternario que hasta ahora se ha preservado en los alrededores de Claromecó (Azcuy et al. 2011a; 2011c; véase también Tófalo et al. 2014 y Vizán et al. 2015).

El hallazgo de las pisadas: repercusión mediática e interpretaciones iniciales

En febrero de 2007 se descubrió en una roca de la zona del Caracolero de Claromecó una cavidad semejante a una pisada humana. Carlos Bancur, aficionado local a la arqueología, fue quien primero sostuvo que esa cavidad podía corresponder a una pequeña huella humana. Este hecho luego fue confirmado por el arqueólogo Miguel Mugueta, que estaba ocasionalmente en la zona. La noticia tuvo un fuerte impacto mediático que continúa hasta la actualidad. Fue rápidamente publicada en el diario El Popular de Olavarría3, donde se expresaba que se trataba de varias pisadas, que pertenecían a un niño o una mujer y tenían una antigüedad de 7.000 a 10.000 años. Reproduciendo parcialmente los resultados de las investigaciones sobre las pisadas humanas de Monte Hermoso I, distante a más de 120 km de allí, también se propuso que los sedimentos donde se habían registrado las huellas del Caracolero correspondían al fondo de una laguna que había tenido contacto con el mar. Además se informaba que en la misma roca, a unos 20 cm de distancia y asociadas a la pequeña pisada, se registraban otras cavidades atribuidas inicialmente a las improntas dejadas por un megaterio (Megatherium sp.). Según fue transmitido a la prensa, este hallazgo fortuito era una fuerte evidencia de la coexistencia de las poblaciones humanas con los megamamíferos pleistocénicos, tal como lo había afirmado Florentino Ameghino a fines del siglo XIX4.

En ese verano de 2007 el Dr. Carlos Azcuy también se suma al estudio de las definidas como huellas humanas y de los huesos de megafauna que aparecen en la zona del Caracolero. Días más tarde, uno de los autores (Mariano Bonomo), convocado por la municipalidad de Tres Arroyos, visitó el lugar de los hallazgos, realizó el muestreo del sustrato donde se localizaban las cavidades asignadas a icnitas humanas y planteó que debían ser realizados estudios específicos para verificar su carácter antrópico5.

El 6 de enero de 2009 se anunció en La Voz del Pueblo6 de Tres Arroyos que las tres pisadas humanas del yacimiento que denominaron “Las Patas” tenían una edad de 29.200 años, tal como lo indicaba un reciente fechado radiocarbónico. De esta manera, tal como fue comunicado a los medios, la antigüedad de las pisadas del Caracolero las trasformaba en una de las evidencias más importantes para entender el poblamiento temprano del continente americano, comparable a la información brindada por sitios arqueológicos como Monte Verde en Chile y Pedra Furada en Brasil. La noticia sobre las antiguas pisadas humanas de Claromecó, rápidamente fue reproducida por la Agencia Nacional de Noticias TELAM, logrando una gran repercusión periodística y una amplia difusión en distintos medios del país y portales de Internet7.

El impacto mediático de la antigüedad de los hallazgos de Claromecó llamó la atención del Lic. Nicolás Scioli, en ese momento coordinador ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires. Inmediatamente, dispuso el envío de profesionales de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas para evaluar si el sitio de las pisadas humanas de Claromecó podía ser declarado Área Natural Protegida e incorporado dentro del sistema reservas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la Ley provincial 10.9078. Hasta el momento esta declaración no se ha hecho efectiva.

Posteriormente, Azcuy aclaró en un comunicado de prensa enviado a la radio local que a partir de 2008 su proyecto de investigación estaba integrado sólo por especialistas del campo de la geología y la paleontología. Agregó también que la datación radiocarbónica de 29.200 años AP había sido obtenida a partir de gasterópodos provenientes de una playa fósil del acantilado del Faro de Claromecó, esto es, en una posición estratigráfica diferente y distante a unos 12 km al E de las pisadas del Caracolero. En el XVIII Congreso Geológico Argentino, Azcuy y colaboradores (2011c) presentaron los primeros resultados de los estudios geológicos de la parte superior del acantilado del Faro, donde obtuvieron un fechado de 29.200 ± 2000 y otro de 28.900 ± 2000 años 14C AP a partir de valvas de Tegula patagonica de una playa fósil. En ese mismo congreso, Azcuy et al. (2011a) expusieron otro trabajo donde dieron a conocer el hallazgo de las huellas humanas del Caracolero de Claromecó y de icnitas de megamamíferos pleistocenos, una de las cuales correspondería a la huella de un Lestodon y estaría asociada con las humanas. Allí, en los afloramientos donde se registraron las huellas humanas, se describió también el hallazgo de dos huesos de Megatherium sp., uno de los cuales fue datado por AMS9 en 29.700 ± 250 años AP a partir de la hidroxiapatita. Esta edad, cercana a la de las valvas del Faro de Claromecó, fue utilizada para sugerir una correlación estratigráfica entre la playa fósil y la roca con la huella humana del Caracolero (Vizán y Azcuy 2010). Según Azcuy et al. (2011 a), siguiendo los criterios de Isla et al. (2000) y de Pasquali y Tonni (2004), los depósitos corresponden al Bonaerense tardío y al Lujanense y se hallan cubiertos y/o interpuestos por gruesas camadas de calcretas de hasta 1 m de espesor, en las que han sido coleccionados los restos fósiles pertenecientes a la megafauna pleistocénica. Sin embargo, estas asignaciones no se corresponden con las realizadas por los autores que trabajaron en los acantilados y playas de Claromecó, que asignaron los limos entoscados pampeanos al Ensenadense, y los depósitos de facies de marismas y de dunas de playa, a la transgresión marina del estadio isotópico 5e (Belgranense) (véase la figura 2) (Frenguelli 1928; Isla, Cortizo y Schnack 1996; Isla et al. 2000; Isla, Bértola y Schnack 2001; Schnack et al., 2005; Cortizo e Isla, 2007; Bértola, Cortizo e Isla 2009; Cenizo 2011).

Marco geomorfológico y estratigráfico

La costa Atlántica que se extiende entre los balnearios Claromecó y Reta (partido de Tres Arroyos) se caracteriza por una plataforma de abrasión litoral que aparece en forma discontinua en la playa actual. En esta playa arenosa, afectada por mareas de 2 m de amplitud media, los afloramientos mencionados quedan parcialmente descubiertos durante la bajamar (Bértola, Cortizo e Isla 2009). En el área también se observa la presencia de médanos elevados paralelos a la línea de ribera con vegetación psammófita y remanentes aislados de acantilados. Estos rasgos del paisaje corresponden a las siguientes unidades geomorfológicas: a- acantilados con plataforma litoral en forma de playas rocosas, aflorantes en cortos trechos y de erosión activa (Isla, Bértola y Schnack 2001), b- playas del mesomareal (Bértola, Cortizo e Isla 2009) y c- médanos de la Barrera Medanosa Austral (Isla, Cortizo y Schnack 1996).

Los primeros antecedentes geológicos para la zona corresponden a los estudios de Frenguelli (1928), quien menciona la existencia de “excepcionales y cortos trechos rocosos” en las playas de Claromecó, específicamente en la desembocadura del arroyo Claromecó y en la zona de Salto de Piedra. Según este autor, en Salto de Piedra, sitio ubicado a dos leguas al oeste de la desembocadura de dicho arroyo, aparece “una plataforma nula y surcada por la abrasión” en activa destrucción por correderas, surcos y ollas de erosión. Está constituida por los depósitos que también conforman los de las barrancas vivas y que corresponden a dos unidades estratigráficas asignadas como Prebelgranense (equivalente al Piso Ensenadense cuspidal de Ameghino) y al Belgranense, esta última de edad pleistocena tardía (figura 2) (Frenguelli 1928). Posteriormente, se llevaron a cabo en esta zona de la costa Atlántica de Buenos Aires numerosos estudios geológicos, geomorfológicos, sedimentológicos, crono-estratigráficos y de dinámica costera (Isla et al. 2000; Isla, Bértola y Schnack 2001; Isla y Cortizo 2005; Isla y Espinosa 2009; Kokot, Angaramo y Valladares 2011).

Los depósitos litificados de los acantilados, así como los de la plataforma litoral, que discontinuamente afloran en la zona de playa, fueron descritos tanto en el acantilado del Faro de Claromecó como en el cauce del arroyo homónimo. Están integrados por areniscas gruesas y conglomerados correspondientes a depósitos costero-marinos de la transgresión Belgranense sensu Frenguelli (1928) o Eolo-marinos de Ameghino (1889), y asignables al estadio isotópico 5e, de hace 120.000 años AP (Isla, Cortizo y Schnack 1996; Isla et al. 2000; Isla, Bértola y Schnack 2001; Schnack et al. 2005; Cortizo e Isla 2007; Bértola, Cortizo e Isla 2009; Cenizo 2011). El Belgranense de Claromecó se ubica intercalado o suprayacente a los sedimentos pampeanos del Ensenadense. Para Schnack et al. (2005) el Belgranense está representado por diferentes facies sedimentarias (de playa litoral, cuerpos de agua y estuáricas), y se destaca en Claromecó la presencia de gravilla en las facies reconocidas (Isla, Cortizo y Schnack 1996; Isla et al. 2000). Específicamente, para los acantilados vecinos al Faro de Claromecó se reconocieron facies de playa, de plataforma poco profunda, y facies de marismas, asignadas estas últimas a un “Prebelgranense” (Isla et al. 2000). En cuanto a la edad de los afloramientos del Faro de Claromecó, Isla et al. (2000) e Isla, Bértola y Schnack (2001) obtuvieron dataciones U/Th, sobre conchillas Tegula patagonica, de 93.500 ± 3.500 años. Este bivalvo es el único reconocido para el Belgranense de Claromecó (Aguirre y Fucks 2004). Para los autores, el material datado habría sufrido un enriquecimiento de uranio luego de la muerte de los organismos, por lo que su edad sería incluso mayor a la informada y correspondería al Interglacial Sangamon (subestadio isotópico 5e) (Isla et al. 2000; Parker et al. 2008; Cenizo 2011). También, Bértola, Cortizo e Isla (2009) observaron emergida durante las bajantes, y a lo largo de los 103 km de costa de los partidos de San Cayetano y Tres Arroyos, una plataforma de abrasión emergida que aparece por cortos trechos de unos 120 m, constituida por depósitos entoscados del Pampeano, cubiertos por depósitos de la transgresión del Pleistoceno (Frenguelli 1928).

Schnack et al. (2005) mencionan que las edades obtenidas por 14C en conchillas de las rocas sedimentarias del Belgranense siempre darán edades mínimas, esto es, menores de 40.000 años AP, por estar cercanas al límite del método de datación. En este sentido, descartan la interpretación de González y Ravizza (1987) y González, Weiler y Guida (1988) de un nivel del mar elevado atribuible al interestadial mid-Wisconsin, basada en edades radiocarbónicas obtenidas en sedimentos estuáricos y marinos pleistocenos entre el sudeste de la provincia de Entre Ríos y el delta del río Colorado, con valores en su mayoría en torno a los 30-35.000 años AP.

Materiales y métodos

Durante las tareas de campo se estudiaron dos zonas del Caracolero con afloramientos rocosos. Una ubicada en la plataforma de abrasión litoral que es alcanzada por las mareas diarias, y otra adyacente a la primera cadena de médanos que es sólo afectada por mareas durante tormentas excepcionales. El sustrato de ambas áreas fue analizado a partir de la obtención de dos fragmentos de roca denominados muestras M1 y M2, correspondientes a aquellos afloramientos afectados por mareas diarias y a los no alcanzados por ellas, respectivamente. Asimismo se midieron los rasgos de los designados como huellas humanas y se caracterizaron morfológicamente las cavidades observadas.

En laboratorio, las muestras fueron inspeccionadas en microscopio binocular marca Nikon, bajo diferentes aumentos y fotografiadas. Para el análisis de la composición textural y mineralógica se realizaron preparados de grano suelto con líquido de inmersión, previa desagregación de la muestra con ácido clorhídrico. Se confeccionaron además cortes delgados de los fragmentos obtenidos en el campo. Ambos fueron analizados petrográficamente bajo microscopio de polarización marca Carl Zeiss, modelo PHOMI III Pol (aumentos x10).

Microrrelieves de sectores costeros

Algunos microrrelieves reconocidos en superficies geológicas son producto de un proceso conocido como alveolización, característico de ciertos materiales rocosos clásticos y porosos, en especial de areniscas cementadas por carbonatos y de calizas. Se trata de la formación de cavidades de formas alargadas, elípticas, circulares o trapezoidales, desde pequeñas a muy grandes y con distintas profundidades (figura 2). La existencia de estos microrrelieves en las plataformas de abrasión es el resultado de una convergencia de procesos de diversa índole. Se producen por la acción combinada del viento, el agua y el haloclastismo (por precipitación de sales), que conducen a la desintegración de las rocas y la consiguiente formación de cavidades. Principalmente en ambientes litorales, el agua del mar produce la corrosión y disolución química de las rocas carbonáticas o de los cementos carbonáticos de areniscas por ionización del agua marina y la presencia de organismos vivos que aportan CO2 al sistema. Con el paso del tiempo se forman surcos (lapiaces) y pequeñas depresiones circulares (kamenitzas). También se ha señalado que las salpicaduras, brumas, y el aire cargado de agua salada y el agua de lluvia, han desempeñando un rol importante en la generación de estas cavidades (rainpits) (Hedges 1969; Vidal Romaní y Twidale 1998). Se ha reconocido, además, una clara zonación de Microrrelieves respecto de la línea de costa, desde una zona proximal caracterizada por cavidades originadas por lavado y salpicadura a una zona distal con desarrollo de cavidades aisladas producto del spray marino (Gómez-Pujol y Fornós 2010).

Las cavidades son citadas en la literatura bajo varias denominaciones, entre ellas pilancones y/o tafonis (en España) y gnammas (en Australia) (Domínguez Villar 2007). Para las cavidades desarrolladas específicamente por disolución de carbonatos (i.e., karstización) se han utilizado los siguientes términos: kamenitzas (“pan de disolución”) y karren (ambas en inglés), lapiès (término francés del cual deriva el español lapiaz). Cabe citar que en Microrrelieves costeros se han descrito tasas de crecimiento de cavidades de 1 cm cada 33 años, donde se ha estimado que la edad media de los pilancones puede ser de unos 200 años (Emery 1946). Sin embargo, las estimaciones realizadas para el crecimiento de los pilancones labrados en areniscas y cuarcitas de Fontainebleau sugieren que algunos pilancones podrían haberse desarrollado al menos durante los últimos 100.000 años, fundamentalmente tras el último período glacial (Franzle 1971).

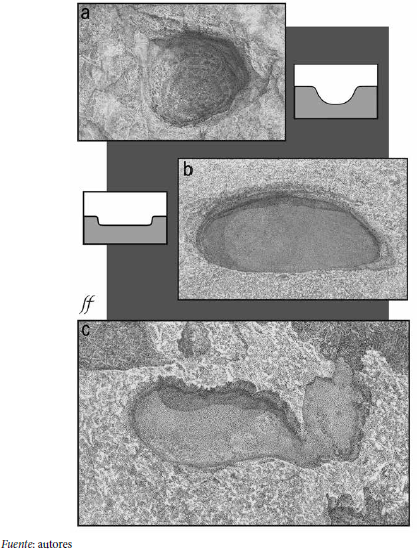

Hasta el momento no existe una clasificación genética de las cavidades, y en general ésta deriva de las formas conocidas para los denominados “paisajes graníticos” (Twidale y Vidal Romaní 2005). La clasificación más aceptada es la de Twidale y Corbin (1963), que se basa en la denominación básica de las cavidades como “pits” y “pans”, realizada inicialmente por Wentworth (1944): a) los “pits” son cavidades cóncavas de un elevado ratio profundidad diámetro, que se desarrollan en superficies aplanadas (véase la figura 3a) y b) los “pans” son cavidades de fondo plano o ligeramente cóncavo y poseen una relación profundidad/diámetro menor que en los “pits”, y también se desarrollan en zonas con escasa pendiente (véase la figura 3b). En estas cavidades es frecuentes la acumulación de material que cubre y/o rellena parcial a totalmente las cavidades (Domínguez Villar 2007).

Figura 3.

A) Cavidad tipo “pit” con sección cóncava; B) Cavidad tipo “pan” con sección plana, y C) Convergencia de cavidades

El análisis de estas cavidades se realiza sobre la base de la observación de elementos morfológicos. Entre ellos se destacan los siguientes: a) el fondo o lecho de las cavidades, que puede presentar una gradación uniforme desde fondos hemisféricos, con un claro punto de máxima concavidad en los “pit”, a fondos muy planos en los “pan”; b) las paredes, que pueden ser inclinadas en los “pit” o verticales en los “pan”, y c) el exudatorio o lugar de desborde, que es un elemento erosivo característico de los pilancones, cuyas aguas desbordan los flancos de la cavidad, que generalmente no supera los 10 cm, y se localiza en el punto de menor elevación del borde de la depresión. Es frecuente que los pilancones de menor tamaño que están próximos entre sí muestren tendencia a la convergencia de cavidades (figura 3c). También se observan cavidades tipo sillón (armchair-shaped), localizadas en zonas con cierta pendiente y que presentan un perfil asimétrico escalonado con una apertura muy desarrollada hacia la zona menos elevada (Domínguez Villar 2007).

Estudio de las cavidades y su sustrato en el Caracolero

Los estudios se llevaron a cabo tanto en los afloramientos más cercanos a la línea de ribera donde se registraron las posibles improntas (M1) como en aquellos adyacentes a la cadena de médanos más cercana (M2). Se analizó, en particular, la superficie del sector superior de la plataforma de abrasión donde se encuentran las cavidades asignadas a pisadas humanas, así como la citada pisada de Lestodon (Azcuy et al. 2011a) y las diversas cavidades que conforman en este sector de la plataforma un microrrelieve muy conspicuo (figura 2).

Litología

Macroscópicamente, las rocas sedimentarias que conforman la plataforma de abrasión litoral en ambas áreas están constituidas por una arenita fina gris a gris verdosa con algunos granos de arena muy gruesa a sábulo, con importante cementación carbonática (arenita carbonática). La superficie de M1 muestra mayor abundancia de pátinas de óxido de hierro y manganeso. Como estructuras mecánicas se identificó laminación en estratos delgados que al romper se separan según superficies de estratificación ondulosas.

El estudio textural de estas sedimentitas, fuertemente cementadas por carbonato, se llevó a cabo mediante eliminación del cemento con ácido clorhídrico concentrado, durante dos horas y en caliente. La distribución de tamaños es polimodal con moda en arena muy fina y admixtura proximal de mayor frecuencia en peso en arena fina (entre ambas representan el 80% de la muestra) y moda secundaria en arena media. Se trata de una arena bien seleccionada, de distribución asimétrica negativa y leptocúrtica. Cabe destacar que debido al elevado grado de disolución de los clastos, producto de la cementación por carbonato, el resultado textural obtenido se aleja relativamente de la granulometría original del depósito.

Composicionalmente se reconocieron en ambas muestras, y en preparados a grano suelto, clastos de plagioclasas, cuarzos, vidrio volcánico, líticos volcánicos, líticos sedimentarios (arenitas carbonáticas retrabajadas), líticos metamórficos (cuarcitas) y granos de minerales pesados (en su mayoría piroxenos monoclínicos, olivinos y horblenda). En corte delgado se observó una fábrica “flotante” o abierta, debido a que los granos no presentan contactos mutuos. Los clastos muestran elevados signos de corrosión y disolución por calcita. El cemento está constituido por calcita (subesparita), y su fábrica es displasiva (fábrica alfa) (véanse las figuras 4 y 5). En suma, de acuerdo con los resultados obtenidos, el material sedimentario que conforma tanto la muestra M1 como la M2 se clasifica como una arenita fina, lítica subarcósica con cemento carbonático.

Cavidades vs. pisadas

Como se muestra en la figura 2, en la plataformade abrasión aflorante cercana a la línea de ribera se reconocen innumerables cavidades y surcos, tal como fue reconocido por Frenguelli, (1928). Asimismo, allí se observó la superposición de dos tipos de materiales geológicos en contacto neto, con diferente respuesta a los procesos erosivos y de meteorización. Uno en el sector inferior o proximal a la línea de costa, más erosionado y meteorizado, dada la cantidad de surcos y otros signos de desgaste, y otro en el superior o más distal, con cavidades circulares, elípticas y trapezoidales de menor tamaño y surcos más escasos. En el sector superior de esta plataforma litoral se individualizaron cavidades tipo “pan” (cavidades de fondo casi plano y paredes verticales con exudatorios), “pits” (cavidades con fondos cóncavos y paredes inclinadas), y frecuentemente coalescencias de cavidades por la erosión de las paredes que las separan. También se observan cavidades tipo sillón (armchair-shaped).

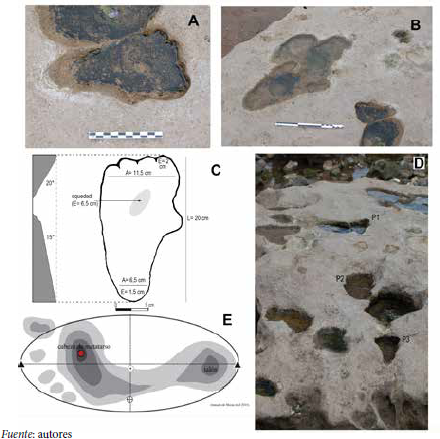

Algunas cavidades del microrrelieve en este sector de la plataforma fueron interpretadas como pisadas humanas y de megafauna (véanse las figuras 6A, B y C). Las cavidades asignadas a talones P1, P2 y P3 (véanse las figuras 6A y E) se disponen entre sí de la siguiente manera: P2, a 63 cm de distancia del supuesto talón de P1, y P3, a 42 cm del talón de P2 (véase la figura 6D). Junto a estas tres únicas formas –si bien entran en el rango de longitudes de pisadas humanas (véase la tabla 1 )– hay asociadas numerosas cavidades redondeadas. P1 es la única de las cavidades registradas que parece tener una forma más similar a la anatomía de un pie humano, aunque aislada y con cuatro dedos en el extremo distal (figuras 6 A y C). El extremo distal con los posibles dígitos tiene mayor profundidad (2 a 2,5 cm) y una pendiente de 20º en dirección al extremo proximal. El extremo proximal, donde se ubicaría la impresión del talón, posee menor profundidad (1,5 cm) que el centro de la pisada y una pendiente de 15º hacia el extremo distal, por cuanto existe una concavidad de máxima profundidad en el centro de 6,5 cm.

Figura 6.

A) Cavidad en el sustrato Belgranense, sector superior de la plataforma litoral (sitio del muestreo M1), asignada a una pisada humana (Azcuy et al. 2011a); B) Cavidad asignada a una pisada de Lestodon (Azcuy et al. 2011a); C) Diseño esquemático de la cavidad A; D) Cavidades P1, P2 y P3 asignadas a pisadas humanas en el sustrato Belgranense; E) Parámetros morfológicos de una pisada humana con sus máximos de profundidad en la cabeza del metatarso y en el talón (tomado de Morse et al. 2010)

Discusión y conclusiones

La arenitas finas líticas sub-feldespáticas cementadas por calcita, que conforman el sector superior de la plataforma de abrasión litoral, son correlacionadas con las que afloran en la playa del Faro de Claromecó, descritas por Isla, Cortizo y Schnack (1996), Isla et al. (2000) y Schnack et al. (2005). Estas últimas fueron datadas por U/Th sobre conchillas y arrojaron una edad de 93.500 ± 3.500 años AP, correspondiente al estadio isotópico 5e de unos 120.000 años AP. Estratigráficamente se correlaciona con el Belgranense (Frenguelli 1928), que en estas playas de la costa Atlántica pampeana forma parte de la plataforma litoral de desarrollo restringido y discontinuo. Las características granulométricas de los depósitos estudiados se corresponden con arenas bien seleccionadas y con distribución de tamaños asimétrica negativa y leptocúrtica, propias de depósitos de playa o facies de playa, como se mencionó también para un sector del Faro de Claromecó (Schnack et al. 2005).

La plataformade abrasión cercana a la línea de ribera contrasta notablemente con la plataforma adyacente a la cadena de dunas, que, a pesar de tener una litología similar, no presenta cavidades. La primera plataforma está sujeta a una activa destrucción física y química, con formación de surcos, ollas de erosión y un microrrelive en su sector más superior producto de la disolución del cemento carbonático de las arenitas. En este Microrrelieve se observan numerosas cavidades redondeadas y elípticas generadas por procesos de meteorización, que poseen mayormente forma de “pit” y “pan”, así como la existencia de coalescencias de dos o más cavidades y tafonis. Estas formas erosivas también deben ser explicadas, y no excluidas de la descripción, a la hora de atribuir un origen antrópico a las otras cavidades contiguas.

Las cavidades asignadas a huellas de pisadas humanas están asociadas a las oquedades producidas por procesos claramente naturales. La cavidad que posee la morfología más parecida a una huella humana muestra un patrón de hundimiento en el sustrato que no ha sido registrado en humanos (figura 6E) ni en animales (Thulborn y Wade 1989). Asimismo se observa en el borde de la pared un surco de desborde pronunciado (figura 6A), que podría asignarse a un exudatorio.

A partir de los resultados alcanzados se arribó a las siguientes conclusiones:

1. Los depósitos del Faro de Claromecó corresponden a depósitos de la transgresión Pleistocena (estadio isotópico 5e) de edades cercanas a los 120.000 años AP. Por lo tanto, la correlación de estos depósitos con los del sector del Caracolero realizada por Azcuy et al. (2011c) sobre la base de dataciones radiocarbónicas, y teniendo en cuenta los errores que ellas conllevan, trasladaría la presencia de icnitas humanas a una antigüedad aún mayor a la propuesta.

2. Los depósitos arenosos inconsolidados presentes en esta área, antes de los posteriores procesos de litificación (cementación), no poseen buena aptitud para la preservación de huellas de pisadas. Si bien las arenas húmedas podrían en un principio albergar improntas, éstas habrían poseído un carácter efímero debido al estado suelto e incoherente del material y a los procesos de retrabajo posterior a los que pudo haber estado sujeto.

3. La estrecha asociación –en el mismo sustrato, fuertemente cementado por carbonatos de calcio, de cavidades naturales–, junto a aquellas atribuidas a un origen antrópico, no ha sido explicada. La existencia a lo largo de la plataforma de abrasión de numerosas cavidades producidas por disolución y con caracteres morfológicos semejantes a los que se describen para las definidas como huellas humanas y de Lestodon podría generar confusión en la determinación de la génesis de estas últimas.

4. Los rasgos morfológicos y/o anatómicos de las tres cavidades determinadas como pisadas humanas distan de los correspondientes a rastros comprobados en la literatura internacional. Además debe citarse el carácter aislado en la plataforma y la falta de la marca del pie contrario, aspecto que ha tenido mucha incidencia en el momento de definir estos rasgos como icnitas.

5. En suma, sobre la base de los resultados de los estudios realizados se concluye que las definidas como icnitas humanas y de megamamíferos no cuentan con el sustento de criterios morfológico-anatómicos, espacio-temporales, ni litológicos que avalen dicha génesis. Por lo tanto, se considera que hasta que no se profundicen los análisis y se verifique el carácter antrópico de las pisadas del Caracolero de Claromecó, estas evidencias no deben ser consideradas en la discusión arqueológica sobre el poblamiento temprano del continente americano.