Cómo citar: Quintana-Guerrero, Ingrid y Rafael Méndez Cárdenas. "Habitar la palabra poética: Una conversación con Cazú Zegers". Dearq no. 42 (2025): 21-30. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq42.2025.03

Cómo citar: Quintana-Guerrero, Ingrid y Rafael Méndez Cárdenas. "Habitar la palabra poética: Una conversación con Cazú Zegers". Dearq no. 42 (2025): 21-30. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq42.2025.03

Ingrid Quintana-Guerrero

Universidad de los Andes, Colombia

Rafael Méndez Cárdenas

Universidad de los Andes, Colombia

La entrevista concedida por la arquitecta chilena Cazú Zegers a Ingrid-Quintana Guerrero y Rafael Méndez Cárdenas, en el marco de Pabellón 2023, aborda aspectos cruciales para entender el pensamiento de la arquitecta de cara a su oficio y la práctica a la que sustenta. Inquietudes como la relación entre palabra poética y geografía, el pensamiento paramétrico, la ancestralidad cultural que subyace en la región pacífica y el trabajo comunitario, estuvieron en el centro de la conversación.

Palabras clave: arquitectura contemporánea chilena, Pacífico, parametrismo, palabra poética, trabajo comunitario.

El 12 de octubre de 2023, en medio de la apretadísima agenda de Pabellón 2023, y luego de la conferencia magistral que dictó en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de Los Andes, la arquitecta chilena Cazú Zegers tuvo la deferencia de concedernos un espacio para conversar informalmente acerca de las inquietudes latentes tras la revisión de su obra, animadas por la presentación hecha la víspera.

Ingrid Quintana-Guerrero (IQG): Uno de los temas que resultan más potentes de tu arquitectura es su relación con la geografía del Pacífico. En la entrevista en video que concediste para ArqDis1, mencionaste directamente a Amereida2 y su influencia, su impronta: la cercanía con el poeta (Godofredo Iommi) y con estas experiencias poéticas tan lindas, las famosas travesías. Tu arquitectura se ha informado de esa situación cordillerana, que ha sido también un ingrediente fundamental para construir estos escenarios poéticos y dramáticos en la arquitectura contemporánea chilena y que ha tenido incidencia en la producción contemporánea de otros países (por ejemplo Perú y Colombia, específicamente en Medellín). Me gustaría que nos contaras más acerca de cómo te aproximas al tema geográfico desde Chile, el país con la costa más larga de Sudamérica.

Cazú Zegers (CZ): Bueno, tenemos casi más de cuatro mil kilómetros de costa, lo cual nos da diversidad de climas y de paisajes increíbles. Eso hace de Chile un lugar muy especial, porque es una larga franja que comienza en el desierto más árido del mundo, luego se convierte en un gran valle central y después se desmiembra en Chiloé, aquí se empieza a desarmar o desgranar y termina en Patagonia. Luego la Isla de Pascua, que se encuentra en la mitad del océano Pacífico, a muchos kilómetros, y que yo digo que es como nuestro salto al otro lado ya que es lo que nos conecta con la otra orilla. Entonces, me parece que el Pacífico es como un espejo entre Nueva Zelanda, Australia y nosotros. Me tocó dar una charla en Nueva Zelanda, después un par de veces en Australia, y en estos encuentros me di cuenta —porque había muchos arquitectos del Pacífico— que todos compartíamos una misma manera de mirar. Así que me pregunté: ¿Qué nos hace comunes a todos? Evidentemente es el Pacífico, y sus países, que mantenemos culturas originales con una lengua y cosmovisión indígena. Planteo que, en este cambio de paradigma que estamos viviendo cultural y planetario, las respuestas vienen desde Latinoamérica y el Pacífico, por esta condición.

Rafael Méndez Cárdenas (RMC): A propósito de esta condición de Pacífico, nos contaste ahora que vas a Popayán. Entiendo que has hecho un trabajo con el Cauca, que también tiene costa sobre ese Pacífico, aunque un Pacífico muy distinto al chileno… ¿Qué es lo que están haciendo en el Cauca? ¿Qué te has encontrado allí? ¿Qué te ha motivado?

CZ: Me tocó trabajar no tanto con la gente del Pacífico, sino con los que están en el interior, con una agrupación de comunidades indígenas que se llama el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). Y me encontré con que pasa lo mismo que en Chile: ellos están queriendo dar un salto a poder integrarse y poder generar economías a partir de sus territorios con sus lenguas y cosmovisiones. Es fascinante y creo que es algo que compartimos Chile, Colombia y todos los países que tenemos relación con los Andes, por lo tanto, es un solo gran territorio andino. Me parece muy hermoso.

Figura 1_ Celebración Wetripantu, pueblo Pehuenche, 2019. Mirador Patachoique, cordillera de los Andes, Chile. Workshop Cazú Zegers. Fotografía de Lee Busel.

IQG: Me gustaría que habláramos de otro tema que quedó insinuado en la charla de ayer3: el parametrismo. Quienes hemos seguido tu obra con cierta atención sabemos que este ha sido fundamental para poder materializar algunas arquitecturas de formas osadas, fantásticas como el propio Hotel del Viento. A simple vista, pareciera que el uso de este tipo de herramientas resulta contradictorio con la idea de lo vernacular. Hace un momento mencionabas, por ejemplo, a Chiloé, cuya producción también ha sido fundamental para alimentar el ethos de la arquitectura chilena contemporánea. Tú misma defines tu arquitectura o tus intenciones de proyecto como hacer una obra leve y precaria. Entonces, me pregunto ¿cómo lograr una dimensión sensible y háptica a pesar del uso del BIM y otras herramientas computacionales? Y ¿existen ocasiones en las que tú misma prescindes deliberadamente del uso de estas herramientas para producir tu obra?

Figura 2_ Hotel Tierra Patagonia, Parque Nacional Torres del Paine, Chile. Proyecto de Cazú Zegers. Fotografía de Cristóbal Palma.

CZ: Yo creo que lo hemos visto bastante en las charlas sobre robótica con el uso de la inteligencia artificial y de los soportes digitales (en Pabellón 2023). ¡Son una herramienta, no son la creación! Y creo que muchos alumnos la confunden cuando se trabaja directamente desde el computador, pensando que éste es el que genera la creación. Por ejemplo: me tocó hacer un curso en Yale, un Advanced Design Studio en la primavera de 2019, y ahí mis alumnos hacían todo a mano, dibujaban a mano, no porque yo se los pidiera, sino porque es fundamental. Yo lo planteé en mi charla ayer: finalmente mi metodología de proceso creativo viene desde el dibujo, desde el croquis. Entonces, creo que hay que volver a encontrarse con esa herramienta. No sé si volver, no perderla más bien, porque es una herramienta que a uno le permite pasar al diseño proyectual sin pasar por el raciocinio.

RMC: Con esta cuestión de la robótica me haces pensar en una frase que usaste ayer un par de veces: "ser fiel a la palabra poética". Ya entendemos mucho de dónde viene el uso de la palabra y el nombrar para la gestión del proyecto, para generar el proyecto: desde la Universidad y de Godofredo Iommi. Pero, en la metodología, en términos prácticos, ¿cómo usas la palabra poética? ¿Cómo participa del proceso de hacer proyecto? Y también me inquieta en la docencia: ¿cómo llevas a los estudiantes a partir de eso que llamas la palabra poética?

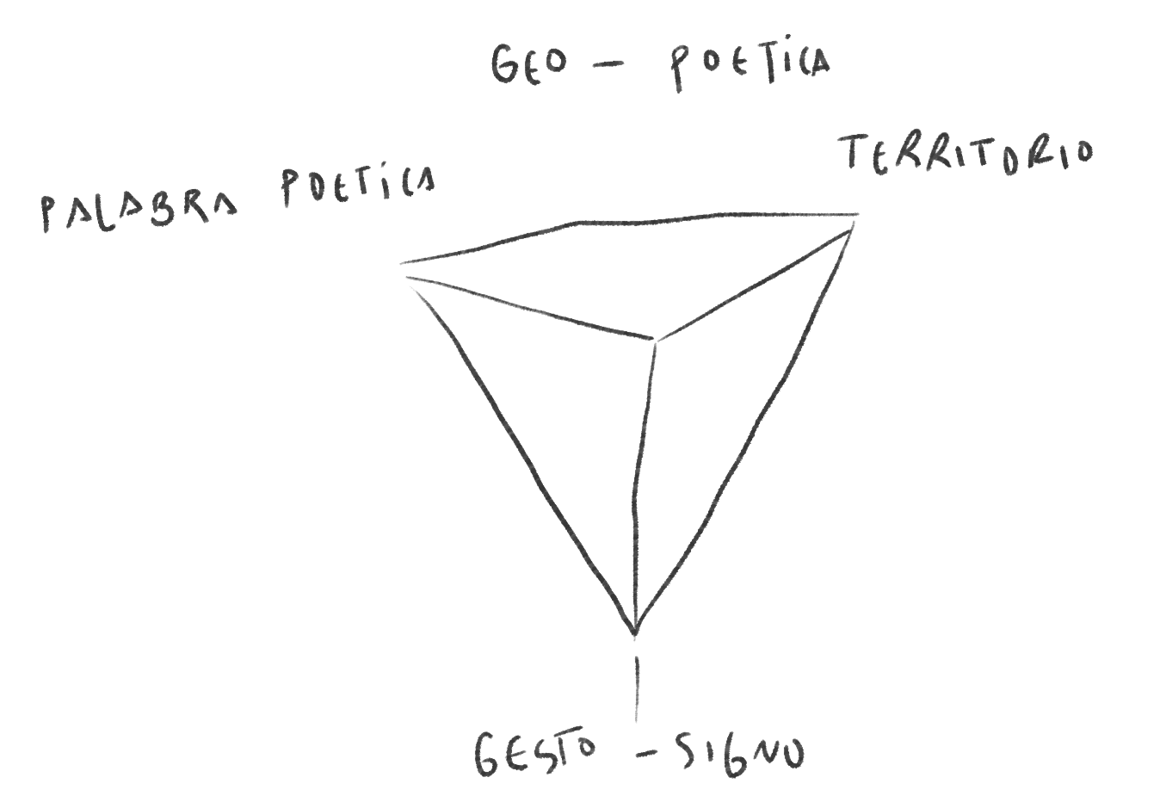

CZ: En mis proyectos, la palabra poética es la que conduce el proyecto; por eso puedo ser tan fiel a la forma. Creo que fue algo que [los estudiantes] apreciaron mucho. Este rigor, que está desde el principio hasta el final, tiene que ver con la palabra poética. No sé si lo expliqué ayer de la misma manera, pero es lo mismo que cuando se cruza un óvulo con un espermio y se empieza a generar la vida humana: cuando uno cruza la palabra poética con el territorio, se genera este gesto-signo que, cuando está nombrado poéticamente, trae como una condición de verdad o de hálito divino, por llamarlo así. Se puede desplegar en un espacio y volverse una forma construida o un ser. Como hablaba Madeline Gannon, los robots finalmente se vuelven unos seres, unos seres mecánicos, pero seres. Yo he visto pasar lo mismo con los espacios de arquitectura: también son seres vivos cuando están hechos de esta manera.

Entonces, en mi caso, es así con mis alumnos: no solamente uno transmite con la voz y con lo que uno dice, sino que uno es un instrumento completo. De ese transmitir, creo que, si uno habita la palabra poética, también la puede traducir y cada uno encontrará su propia metodología. Yo creo que no hay una metodología artística; creo que cada uno tiene su voz. A mí, la voz me la dieron poéticamente, entonces soy fiel a esa palabra.

Figura 3_ Poesía y territorio. Croquis de Cazú Zegers.

RMC: Creo que son elementos que pueden hacer parte de las formaciones en distintos ámbitos: la palabra o el gesto poético, o simplemente la producción y el nombrar, como decías ayer, son un acto poético. La arquitectura no puede no ser acto poético. Muchos arquitectos lo han señalado, latinoamericanos sobre todo, ese poder que tiene la arquitectura como acto poético.

CZ: Claro, es que yo creo que [ese poder] es latinoamericano y tal vez del Pacífico. Por esto comentaba la sensibilidad al territorio y al vínculo territorial, porque todavía tenemos grandes extensiones de belleza y modos vernáculos de hacer. Y es todo muy poético. Entonces uno no puede alejarse, si se aleja... Hay unos edificios del terror que al final nos quitan valor cultural, personal, humano. El poeta Hölderlin hablaba de que es pleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre habita esta tierra. Y creo que la condición poética es innata al ser humano porque es lo creativo. Lo que pasa es que enfrentarse a lo creativo siempre da miedo. Entonces hay que tener coraje porque uno se enfrenta a un vacío, a un desconocido y estar ahí es siempre muy incómodo. Pero mientras más uno se puede quedar en ese lugar de incomodidad, más original va a ser lo que aparezca.

Hay que confiar; lo decía en alguna entrevista hace bastante tiempo: al final uno tiene que oír esas ideas más locas que uno apaga, como lo que yo contaba de la Casa del Fuego, que incluso hice otro proyecto porque no quería enfrentarme a ser criticada. Y esas ideas como locas son realmente las originales. Entonces uno tiene que desatar lo salvaje que tiene adentro y no tenerle miedo; no tenerle miedo a salir de lo políticamente correcto, ni a la educación. Somos sobreeducados; hay que dejar que esa cosa salvaje se manifieste. Se me acaba de ocurrir, no sé si será real o no: eso salvaje está en nuestros territorios aún, por lo tanto, estamos imbuidos, eso lo conocemos. Uno puede ser salvaje.

Figura 4_ Casa del Fuego, Lago Maihue, Chile. Proyecto de Cazú Zegers, 1997. Fotografía de Marcos Zegers.

RMC: El mestizaje del que hablabas ayer; tenemos ese privilegio de ser mestizos sin haber quedado separados.

CZ: Es un lujo ser mestizo. Yo creo que eso nos ha dado una capa, porque en el fondo tenemos un ADN completo, de muchos linajes.

IQG: Justamente quiero conectar el tema de lo poético con el mestizaje: la metáfora que hacías hace un momento de la fecundación demuestra que, a través de la palabra, del territorio, esas metáforas biológicas vienen constantemente a tu obra. Lo veíamos ayer también, por ejemplo, con el tema del pequeño fósil, refiriéndote al Hotel. Quiero saber cómo este interés particular por lo científico —porque tu obra es poética pero también tiene una dimensión científica potentísima— fue gestándose en tu discurso y por ende en tu práctica.

CZ: Yo diría que esos intereses estuvieron siempre en mí. De hecho, cuando estaba terminando el colegio e iba a entrar a la universidad, no tenía ni idea de qué quería estudiar porque tenía un rango muy amplio de intereses, desde la filosofía hasta el arte en todas sus formas. La astronomía, por el origen del universo; la biología, por el origen del ser humano, y así un rango amplísimo. Y mi madre me llevó a visitar a una artista chilena, Tatiana Álamos, quien me dijo: "Si tú quieres entrar a la élite, es decir, el mundo del arte, entra a lo mejor de la élite, que es la escuela de Arquitectura de la Católica en Valparaíso".

La verdad, yo no tenía idea a dónde iba; era el primer año común. Dije: "voy a estudiar diseño". La arquitectura nunca se me ocurrió porque veía muchos amigos que estaban en arquitectura en Santiago y me parecía algo bastante ajeno a mis intereses. Y entré a esta escuela y a los dos o tres meses, tomándome un café en la cocina de la escuela, me encontré con Godofredo Iommi, a quien no conocía en ese momento, y él me empezó a contar sobre Amereida y su tesis, de que América no había asumido su condición de nuevo continente y emerge como un regalo o don; que hay que fundar ciudades propiamente latinoamericanas (esto lo relaté un poquito ayer). Y toda esta narrativa que me traspasa, comiéndome un sándwich de queso, es lo que me hace ser arquitecta.

Este es mi lugar. Aquí todos mis intereses se conjugan. Y, finalmente, yo creo que cada una de las áreas investiga el origen del hombre, el origen del ser. Eso es lo que los hace mi puente. Creo que la ciencia es también completamente creativa, solamente que tiene una metodología de exactitud y precisión que tiene que ser comprobada, pero finalmente las grandes transformaciones de la ciencia tienen que ver con creatividad y creación. Cuando uno tiene una idea, por ejemplo, esta de la palabra poética, te lleva a crear nuevas tecnologías que finalmente logran mover la aguja hacia otro lugar.

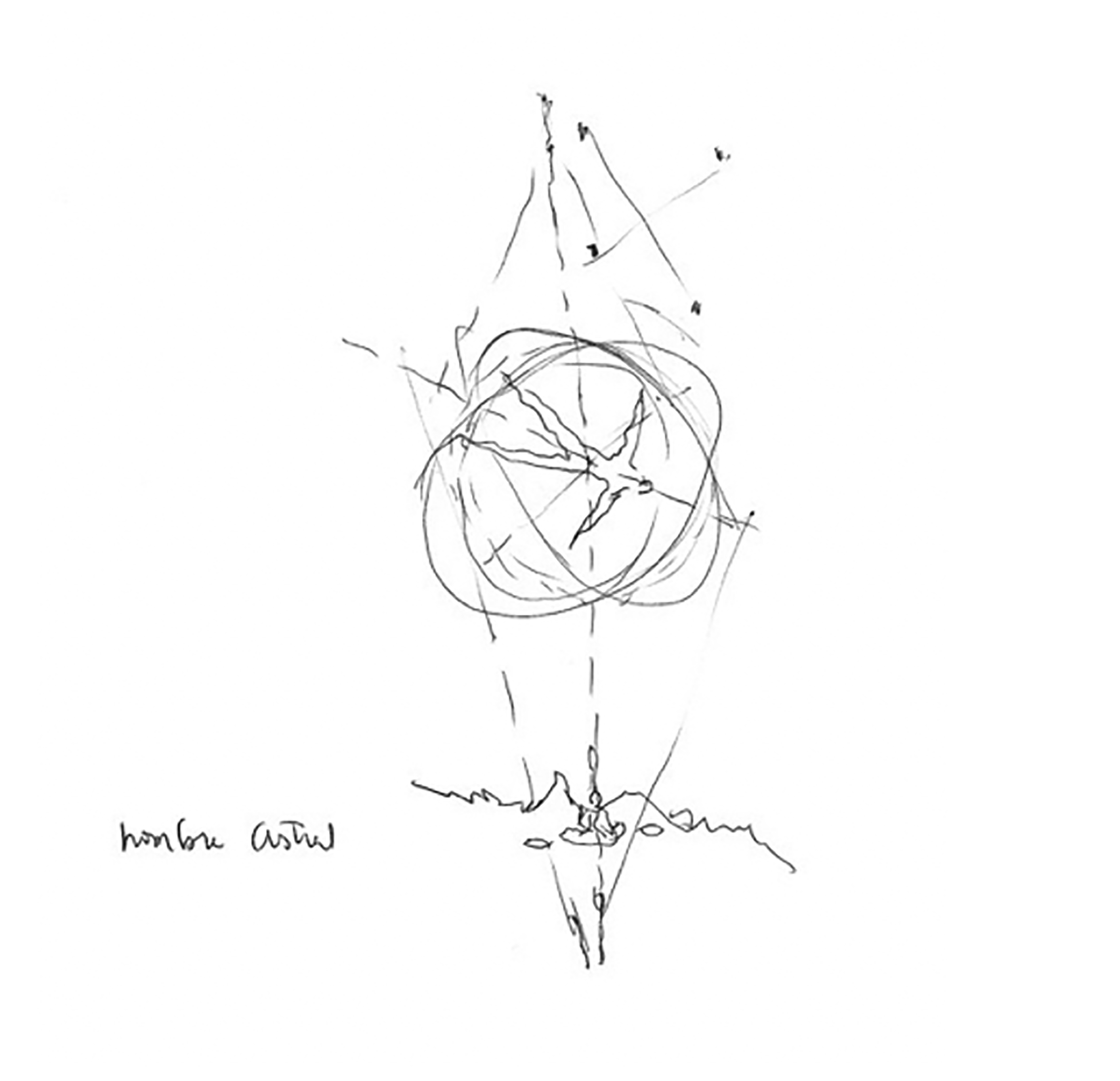

Figura 5_ Hombre astral. Concepto y croquis de Cazú Zegers.

IQG: Además, porque lo astronómico también tiene mucho que ver. Es el origen desde la célula más pequeña, la vida en el cuerpo humano o en la especie humana, hasta el origen de quienes somos como entidad.

CZ: A mí me parece que esa imagen de que somos polvo de estrellas y entender que uno está hecho de la misma materia que el universo y que las estrellas, excepto el hidrógeno, es fascinante. Uno es parte de todo, materia cósmica.

RMC: Con esas ideas, me causa curiosidad cómo te aproximas a las personas con las que trabajas. Porque de pronto empiezas a contar de tus intereses diversos y, si vas con ese discurso a un cliente, a una persona con la que vas a trabajar, de alguna manera va a decir: "¿Esta mujer qué está pensando? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¡Yo lo que quiero es una arquitecta, no que me hable de que somos parte del cosmos!". Si vas a la cosmogonía y trabajas con una comunidad indígena, ellos de pronto van a sintonizar más contigo… No sé si estos diálogos son distintos o iguales. ¿Cómo estableces esos diálogos dependiendo de si estás con una persona en la ciudad o si estás con una persona en Chiloé o en la Patagonia?

CZ: ¡Qué buena pregunta! Me acordaste de algo: yo no sabía nada de la cultura mapuche en Chile hasta mucho tiempo después. Y cuando me encontré con la cultura mapuche yo pregunté: "Pero ¿por qué yo hago en arquitectura lo mismo que ellos en su cultura?". Encontré que había una resonancia profunda. Es bonito que lo menciones: que una comunidad indígena entendería toda esta complejidad de ideas. Entonces yo dije: tiene que ser el territorio el que a uno le trae la impronta para entender de dónde vienes.

¿Y cómo lo hago con un cliente? Bueno, voy a contar una anécdota: la casa Cala, que es mi primera casa y que me la encargó este cliente porque era una arquitecta joven, recién recibida, le iba a salir barata... Él llega con una casa vernácula que le había dibujado un amigo y yo le dije: "mira, yo en realidad esta arquitectura no la hago —fui bien honesta con él—. Te prometo que vas a tener lo mismo que vas a tener con esta casa, pero más". Y ahí es cuando hice todos los estudios de la Cala y los estudios del terreno. Para el anteproyecto, yo nunca le entregué una planta ni un diseño, sino que le mostré todas estas ideas; le hablé de todas estas cosas. Y el amigo que nos había presentado por detrás decía: "estás loca". En algo lo toqué, que resonó y se lanzó. [El cliente] estaba paniqueado conmigo durante el proceso; me acuerdo de sentir su miedo. Al final, cuando me abrió la puerta de su casa estaba realmente dichoso de haber dicho "sí"; "este era mi lugar; esto es lo que yo quería".

Después [la casa] ganó el Gran Premio Latinoamericano4, que además era la primera versión. A nosotros los chilenos nos habían invitado a exponer y el jurado de esa época decide hacer este Gran Premio Latinoamericano. "En Latinoamérica se está haciendo la mejor arquitectura; tiene que haber un premio latinoamericano", y yo me gané este premio. Para todos, para mí, como arquitecta joven, fue increíble. Eso me ayudó mucho en la práctica, para tener la confianza en que, siendo mujer, uno pueda hacer e ir adelante, porque validó mis ideas, que eran bastante particulares, sobre todo cuando comencé a hacer arquitectura en Chile en esa época. Esto era la vanguardia total. Yo estaba adelantada muchos años, era como una voz en el desierto todo el rato, por la cual tenía mucho rechazo. Después uno aprende a leer a quien tienes al frente y le hablas en su lenguaje. No le cuentas todo el secreto. Al que lo entiende, sí. Y en una charla también uno puede contar los secretos.

IQG: Con estas primeras experiencias de arquitectura doméstica privada como la casa Cala, ilustras las reflexiones sobre cómo se materializa la palabra y se vuelve cuerpo y se vuelve arquitectura y espacio. Pero también mencionabas la experiencia con los mapuches y la del hotel. Estas son arquitecturas públicas; el hotel es público porque es territorial. En ese orden de ideas, me gustaría que habláramos acerca de tu postura frente a la obra pública: ¿cuál sería la actitud que un arquitecto o arquitecta chileno debería tener ante esta producción, dada la coyuntura política social del país en este momento y la reivindicación que se está dando de los pueblos indígenas en Chile?

CZ: Bueno, sigo trabajando con los pueblos indígenas. Uno va aprendiendo y va entendiendo cómo entrar y cómo hacer las cosas. La Ruta Pehuenche se activa a través de diversos programas de turismo deportivo y cultural, y tiene como base y punto de entrada un lodge, llamado Casa Río Experience. Otra anécdota es que llegaron unos jóvenes pobladores a mi estudio a principios de este año a contarme que no querían las viviendas de subsidio que se hacen habitualmente, sino que querían una vivienda digna. Llevan siete años peleando por esto; habían logrado comprar un terreno y habían buscado al arquitecto. Se metieron a Internet y miraron. Muchos oyeron de mí en una entrevista de la Fundación, seguramente yo estaba hablando de territorio, y me vinieron a buscar para que les hiciera su barrio, su vivienda digna.

Figura 6_ Experiencia junto a Nancy Meliñir y su familia. Parte de la Ruta Pehuenche, sector Arenales, diseñada por Cazú Zegers. Fotografía de Benjamín Furo.

Todo el sistema, el aparataje público y gubernamental para las viviendas de subsidios está lleno de candados; no tienes espacio para moverte por ninguna parte. Ellos han peleado siete años y obviamente cuando alguien llega a buscarte de esa manera y ellos ya llevan esa épica de siete años y sin ninguna queja, es precioso. Tres jóvenes que se conocen las leyes de memoria y saben todo y hablan con determinación. Cuando tú ves eso en unos pobladores, en gente joven que en general está con el techo de pobreza aplastándolos, sin esperanzas, te llena de entusiasmo por poder hacer. Así que los estoy acompañando y estamos en ese viaje.

Todos estos proyectos son de largo aliento. Estoy haciendo este proyecto en Santiago que se llama La Ruta Patrimonial, que consiste en conectar la cordillera con la ciudad que hoy en día le da la espalda a la cordillera. La verdad es que cuando uno entiende la ciudad, no desde su espacio construido sino desde el territorio, se vuelve otra ciudad, se le abre a uno, se le expande. La Ruta Patrimonial pertenece a un proyecto mayor el cual hemos llamado Santiago Capital Outdoor, el cual dialoga con la particularidad de tener una ciudad que incluye un territorio con posibilidades infinitas de turismo deportivo y cultural.

Por otra parte, me tocó una experiencia de un centro cultural en una comuna pobre y ahí el proyecto se demoró ocho años. Cuando ya se logró hacer, me lo cambiaron de nuevo porque cambió el gobierno y dijeron que el proyecto era muy grande. Entonces un gobierno de turno le echa para abajo al otro y al final eso estaba todo coludido, lleno de cosas malas. Llegué a creer ingenuamente que todo el mundo tenía el mismo espíritu de hacer las cosas bien, sobre todo si estás trabajando en una comuna pobre, en la que el espacio público, el espacio cultural y de culto es fundamental. Yo terminé en ese proyecto casi financiando los proyectos de especialidad; porque decía: "no podemos hacer un proyecto en que no haya especialidades". Lo financié yo de mis honorarios y al final terminó mal, un proyecto que no me representa, y se perdió una tremenda oportunidad, pero eso me dio un aprendizaje infinito. Hoy en día mi trabajo con este grupo de pobladores es muy distinto. Al final, es una experiencia que va llevando a otra.

También tuve la oportunidad de hacer una capilla en Puente Alto, y fue una gran experiencia: era para una comunidad pobre, los sacerdotes me llamaron, que querían armar una mejor capilla porque tenían una muy chiquitita y yo no sabía cómo se hacía una capilla. Cuando me la encargaron me hice las preguntas: "¿De qué tamaño son las puertas? ¿Cómo se hace?". Y justo llegó una teóloga a mi oficina a encargarme una casa y ella me dijo que una capilla es la forma de su comunidad, por lo tanto, conoce a la comunidad. Así que organicé un grupo, fuimos a conocer a la comunidad. Los junté en ronda y les dije: "necesito que ustedes me encarguen su capilla, que la sueñen, que digan qué es lo que quieren". De todo eso que ellos encargaron, armamos la capilla. Finalmente, los sacerdotes tenían una capilla antigua y querían ponerle un agregado. Yo decía: "está difícil de hacer; mejor echemos abajo todo esto y hacemos una capilla nueva". Uno de los arquitectos que iba conmigo me dijo: "Pero Cazú, ¿cómo vamos a botar esto cuando lo han levantado con un montón de esfuerzo? ¿Cómo le vamos a echar tabula rasa a eso?". Y miré al frente y había un sitio y dije: "hubiera sido un sitio fantástico". Finalmente era un sitio municipal; conseguimos un benefactor e hicimos una iglesia increíble que levantó a toda esa comunidad. Supe por mis amigas monjas que unas chicas jóvenes habían pedido permiso a los sacerdotes para estudiar dentro de la capilla. Ahí comentaron que antes de eso tenían el techo de la pobreza encima; "veníamos a estudiar y no teníamos muchas oportunidades". En las casas chicas llenas de gente no se podían concentrar. Ahora en su capilla les daban besos a las paredes porque era muestra de que sí contaban con esas oportunidades: "en realidad podemos". Al final, en un lugar como este, es decir, el espacio comunitario en territorios pobres, es fundamental el espacio de encuentro; tiene que ser de alto estándar. Nosotros hicimos esta capilla y el arzobispado no la quiso reconocer porque le dijo a los sacerdotes: "Pero ¿por qué van a hacer esta capilla tan ostentosa? Ya que es un barrio pobre; lo común es que en barrios pobres existan espacios sencillos".

IQG: ¿Y cuál fue su presupuesto aproximado en dólares?

CZ: No me acuerdo, tampoco era tanto. Pero lo que pasa es que no es una capilla, es un templo. Y nosotros dijimos, justamente, porque es un barrio pobre, esto tiene que ser lo mejor que uno puede entregar. La arquitectura pública, hecha de esta manera, es un hecho de transformación social. Ustedes lo vieron con Medellín, está clarísimo.

Figura 7_ Capilla Espiritu Santo, Puente Alto, Santiago, Chile. Proyecto de Cazú Zegers, 2003. Fotografía de Cristóbal Palma.

RMC: Para terminar, yo tengo una pregunta sobre lo femenino, sobre la presencia de la mujer. Ese comentario que hiciste antes acerca del concepto de tus profesores. No es que las mujeres no tengan capacidad de abstracción para hacer arquitectura. Pero yo creo que precisamente el diferencial tuyo es no tener esa capacidad de abstracción.

Y lo quiero vincular un poco también con la forma de las arquitecturas que hacen y la relación con el territorio. La forma curva, como mencionaste también ayer, es la recta dinámica, con velocidad y dinamismo, pero también es dulzura y suavidad que existe en la curva, lo envolvente, de alguna manera uterino, que está presente en muchas de las obras, no solo de las casas, en muchos edificios, un espacio contenido en otro, la casa de tu mamá con el patio que se rota con una sutileza. Pero es una casa contenida dentro de otra, de alguna manera. ¿Quieres comentar algo sobre la fuerza de lo femenino?

CZ: Sí, me tocó participar de un Mundaneum5 que lo dedicaron solamente a artistas y arquitectas mujeres en Mendoza en el 2012. Y ahí me di cuenta ya que había una variedad de posturas y de charlas de todo tipo, desde muy conceptuales a unas orientadas a una práctica formal. Fue muy interesante reconocer en todas las mujeres los mismos atributos: creo que las mujeres tenemos menos interés de ser reconocidas y más interés en cómo pensar y hacer las cosas y de lo que se está debatiendo sobre las cosas. Este cuidado, esta contención, esta sensibilidad y este respeto son una condición de lo femenino. No quiero decir que sea exclusiva de las mujeres: es de la condición femenina del ser. Todos tenemos aspectos femeninos y masculinos: si yo no hubiera corrido en moto no tendría esta fuerza masculina; no habría sido capaz de llevar la práctica adelante como la he llevado. Pero es el vinculante, es el buen diálogo entre lo femenino y lo masculino.

Lo femenino es lo que me permite trabajar con ese cuidado. Siempre muchos decían que yo hacía arquitectura curva porque era mujer, pero tiene que ver con esta cosa de mis intereses, más que nada; tiene que ver con las formas orgánicas o con cosas científicas, etcétera. Al final, cuando uno piensa en Einstein y en cómo describe la luz, vemos que esta no se mueve en líneas rectas, sino en curvas. En la naturaleza todo es curvo, que es Fibonacci, esta ley que gobierna el crecimiento de los seres vivos.

Entonces creo que tiene que ver con no tener miedo a mirar desde otro lugar. Eso sería como lo más propio a lo femenino, tal vez. Es lo que decía Rimbaud en su segunda carta de Una temporada en el infierno.

¡Esos poetas existirán! Cuando se haya roto la infinita servidumbre de la mujer, cuando viva por ella y para ella, cuando el hombre —hasta aquí abominable— le haya devuelto lo suyo, ¡ella será poeta, ella también! ¡La mujer encontrará lo desconocido! ¿Sus mundos de ideas serán diferentes de los nuestros? —Ella encontrará cosas extrañas, insondables, repugnantes, deliciosas; nosotros las tomaremos, las comprenderemos.6

Creo que esa es la condición de lo femenino y lo que permite. Tengo un manifiesto en el que digo que, para poder salvarnos como especie en el planeta, es necesario que incorporemos los atributos femeninos del ser y las comunidades indígenas a la conversación cultural. Estamos pasando de este sistema egocéntrico de vida a un sistema ecocéntrico, en el que somos parte de sistemas complejos. Y creo que las mujeres, tal vez porque hemos tenido un lugar de desplazadas, tenemos más capacidad de resiliencia y de poder mirar desde otro lugar.

1 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=BkIcJYl6-_s (consultado el 15 de julio de 2024).

2 Nos referimos al poema colectivo surgido de la serie de travesías suramericanas emprendidas por el arquitecto chileno Alberto Cruz Covarrubias (entonces director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso) y el poeta argentino Godofredo Iommi, en 1967. El poema a su vez sentó las bases conceptuales para la construcción de la Ciudad Abierta, su campus en Ritoque, frente a la costa pacífica chilena.

3 Conferencia magistral de Cazú Zegers en Pabellón 2023, 11 de octubre de 2023.

4 Se refiere al Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura en la Bienal de Buenos Aires, en 1993.

5 La palabra originalmente refiere a la institución belga creada en 1910 bajo ese nombre, con el ánimo de resguardar todo el conocimiento humano bajo un sistema llamado Repertorio Bibliográfico Universal. Actualmente gestiona espacios expositivos, el archivo de sus fundadores y una página web.

6 Arthur Rimbaud, 1986. "Carta del vidente. A Paul Demeny, Charleville, 15 de mayo de 1871". En Una temporada en el infierno, traducido por Raúl Gustavo Aguirre. Caracas: Monte Ávila Editores, 1986.