Cómo citar: Quetglas, Josep. "Eneas en Canaveses". Dearq no. 43 (2025): 18-23. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq43.2025.03

Cómo citar: Quetglas, Josep. "Eneas en Canaveses". Dearq no. 43 (2025): 18-23. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq43.2025.03

Josep Quetglas

Universidad Politécnica de Cataluña, España

La palabra y la mirada: ¿qué hace quien mira una obra y habla de ella? Quien se coloca frente a una pintura, la página de un libro, un dibujo en planta y sección, y habla de ellos, ¿acaso trata de revelar la verdad que haya en tal obra? Creo que su papel es más humilde. No pretende descubrir o fundar ninguna verdad, sino que se parece más bien a ese que, al observar una nube, le dice a su vecino: "–Fíjate, parece una jirafa". El único propósito de sus palabras provisionales es hacer mirar con atención, ver con más perspicacia la nube.

Quien mira y habla no habla de la obra, habla de la mirada. Propone mirar. Se describe a sí mismo mirando, y sugiere así a quien lee o escucha hacer otro tanto, volverse capaz de ver por sí mismo, dotarse de ojos capaces de mirar alrededor. No habla para escuchar su propia voz, para lanzar una proclama o para construir una teoría. Su verdad está en algo tan inestable como la mirada, y tiene una fácil comprobación: cualquiera que lea o escuche puede verificar por sí mismo si está viendo lo mismo, y entonces la palabra habrá sido eficaz —o, si por el contrario, la palabra no ha conseguido salir y prender fuera de la página, como le ocurre en algunos casos al sembrador de palabras del que habla Marcos.

Hablar de la mirada: quien así haga cumple el antiguo rito del Señor que habita en Delfos, que ni dice ni oculta, sino que da indicios.

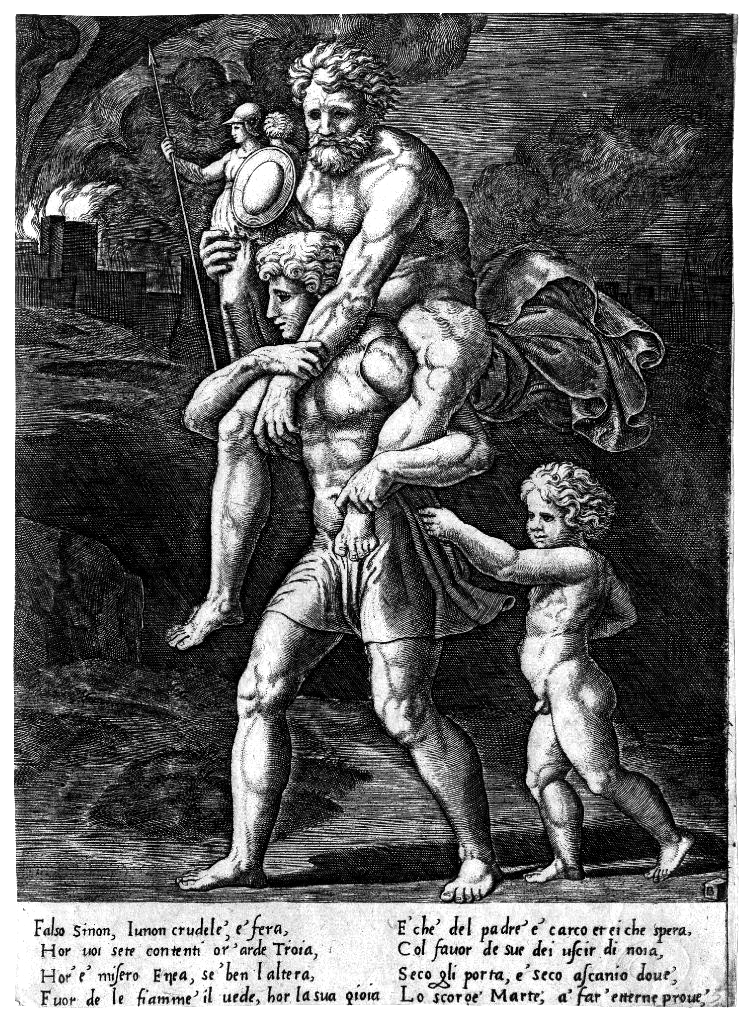

Figura 1_ Bernardo Daddi. Eneas escapando de Troya, 1530 ca.

Troya arde, devastada por el pillaje de los vencedores.

Los objetos sagrados, y a su padre, carga venerable, también sagrada, lleva el héroe citereo sobre sus espaldas. Entre tantas y tan grandes riquezas, el piadoso ha escogido este botín, y a su Ascanio (Metamorfosis, XIII, 624-627).

Eneas —el "héroe citereo", el hijo de Venus— escapa de la ciudad y de la muerte. Carga sobre los hombros a su viejo padre, Anquises; lleva en los brazos las imágenes sagradas que protegieron la ciudad y toma de la mano a Ascanio, su hijo. Consigo lleva lo pasado, lo presente y lo porvenir. Consigo lleva su memoria personal, la esencia de la tribu, y un futuro que ya no será el suyo.

Quizás llevar esa triple carga sea también condición de cualquier obra de arte o, más aún, de toda obra humana: porque cualquier nuevo trabajo no solo se abre como promesa, sino que conserva la presencia custodiada de todo cuanto ha sido hecho.

"No puede darse por perdido nada que alguna vez haya ocurrido", escribió Walter Benjamin. Para él, lo nuevo se acompaña de la redención de todo lo pasado. Sus propias palabras ya lo hacen así, porque traen un eco de palabras ya dichas: diez años antes, Freud había escrito: "nada desaparece de lo que alguna vez haya existido", "nada puede desaparecer si, en determinado momento, ha formado parte de la vida".

La descripción de la ciudad de Roma exfoliada en sus estratos, con la que Freud prosigue su frase, en El malestar en la cultura, debiera ser lectura recomendada, o veladamente obligatoria, en la formación de cualquier arquitecto.

Adán nunca ha existido, es solo un personaje literario. No podemos iniciar. No hay hojas en blanco y la amnesia tiene las manos atadas. Cavamos siempre en surcos que otros abrieron —sea para proseguirlos, sea para desviarlos, sea para recubrirlos. Todo cuanto hagamos va hecho ritualmente, porque ya otros lo hacían, y nosotros lo hacemos.

Cada nueva obra da refugio a algo que no debe desaparecer.

En toda arquitectura hay siempre una narración. La arquitectura no es construcción, no es resistencia estática. Las palabras de la arquitectura son construcción, ellas sí, pero su disposición no es la del diccionario, sino la de la novela. Porque la arquitectura tiene en su interior el tiempo y la forma humana del tiempo es la memoria y su otro nombre: la narración.

El dolmen cuenta la transformación de la losa de piedra, tan pesada, pero que, al conseguir ser izada, se libera de la atracción del suelo y levanta su proa, se sostiene por sí misma y se eleva. La arquitectura del dolmen es la voluntad del dolmen en ser también menhir, pasar de lo horizontal a cuatro patas a lo vertical en pie.

Este es el origen de la arquitectura. La arquitectura tiene su imagen primera en la consciencia del peso, en el sentimiento y sensación de la gravedad. Pero no según el principio de la firmitas romana, adecuado solo para la construcción, que es un principio receptivo, pasivo. La arquitectura parte de la gravedad, la mantiene, pero para componerla con su opuesto. Lo opuesto a la construcción, a la firmitas, no es la infirmitas, sino la arquitectura. La arquitectura siente y conserva la gravedad, pero la usa para hacer aparecer la ligereza.

Gravedad y ligereza son como día y noche; una permite y construye a la otra. La arquitectura no anula la gravedad, sino que ocurre allí donde coinciden gravedad y ligereza, donde ambas son su mutua condición y conclusión.

Si esa definición de arquitectura fuera correcta, deberíamos poder confirmarla en cualquier verdadera arquitectura, tanto en las más complejas como en las más elementales.

Por ejemplo, en el pabellón portugués de la Exposición de Lisboa, donde la arquitectura llega reducida a la pura manifestación de una gravedad ligera; una gravedad suspendida. El pabellón de Portugal es para la arquitectura lo que fue el cuadrado negro sobre fondo blanco, de Malévich, para la pintura: el grado cero, la pura arquitectonicidad. Es el límite y el origen de toda arquitectura: la ambigüedad morbosa, la sonrisa leonardesca, de una gravedad que se sostiene a sí misma. Las cubiertas de Ronchamp y del pabellón de Portugal —única y verdadera Sábana Santa en la que creer— se entienden mutuamente.

O también, por ejemplo, ¿cómo mirar cualquiera de los dibujos de Jesús en la cruz, de Siza?: ¿de abajo arriba o de arriba abajo? Desde arriba, es un cuerpo vencido, inerte, sostenido desde fuera por las muñecas. Pero, empezando a mirar desde abajo, es Nijinski que se eleva sobre la punta de sus pies y alza los brazos al aire de su vuelo. En el caso de la escultura equivalente de Matisse no habría duda: el cuerpo cae vencido por su peso. En el caso de Siza, la forma demuestra ambas sensaciones simultáneas y la vitalidad de la forma está en su mutua presencia. Pesa y se eleva. Vuela pero pesa —¿vuela porque pesa?—.

Me atrevo a proponer que lo específico de la arquitectura de Álvaro Siza está en ese particular sentimiento de la gravedad. Los muros flotan, la luz pesa.

Es ahí donde la arquitectura de Siza comparte sensación con lo escultórico, es escultura.

La sala de la capilla de Ronchamp está construida según una planta trapezoidal pero, para quien está en su interior y mira, la separación entre los lados refuerza la creencia en una planta rectangular —con la misma ilusión óptica, pero inversa, que en la galería de Borromini en el Palazzo Spada romano, donde el visitante está viendo prolongada la longitud del corredor.

El suelo, en esa sala "metafísica" de Ronchamp, está dividido en mitades contrapuestas. El suelo de la mitad izquierda está vacío; el suelo de la mitad derecha está todo él ocupado por el estrado de madera y los bancos. La pared de la izquierda es blanca y grumosa, maciza, con sombras y bultos que saltan al interior de la sala; la pared de la derecha es polícroma, vaciada, luminosa, alveolada, con altos huecos a ras de suelo que prolongan el espacio hasta el exterior de la colina.

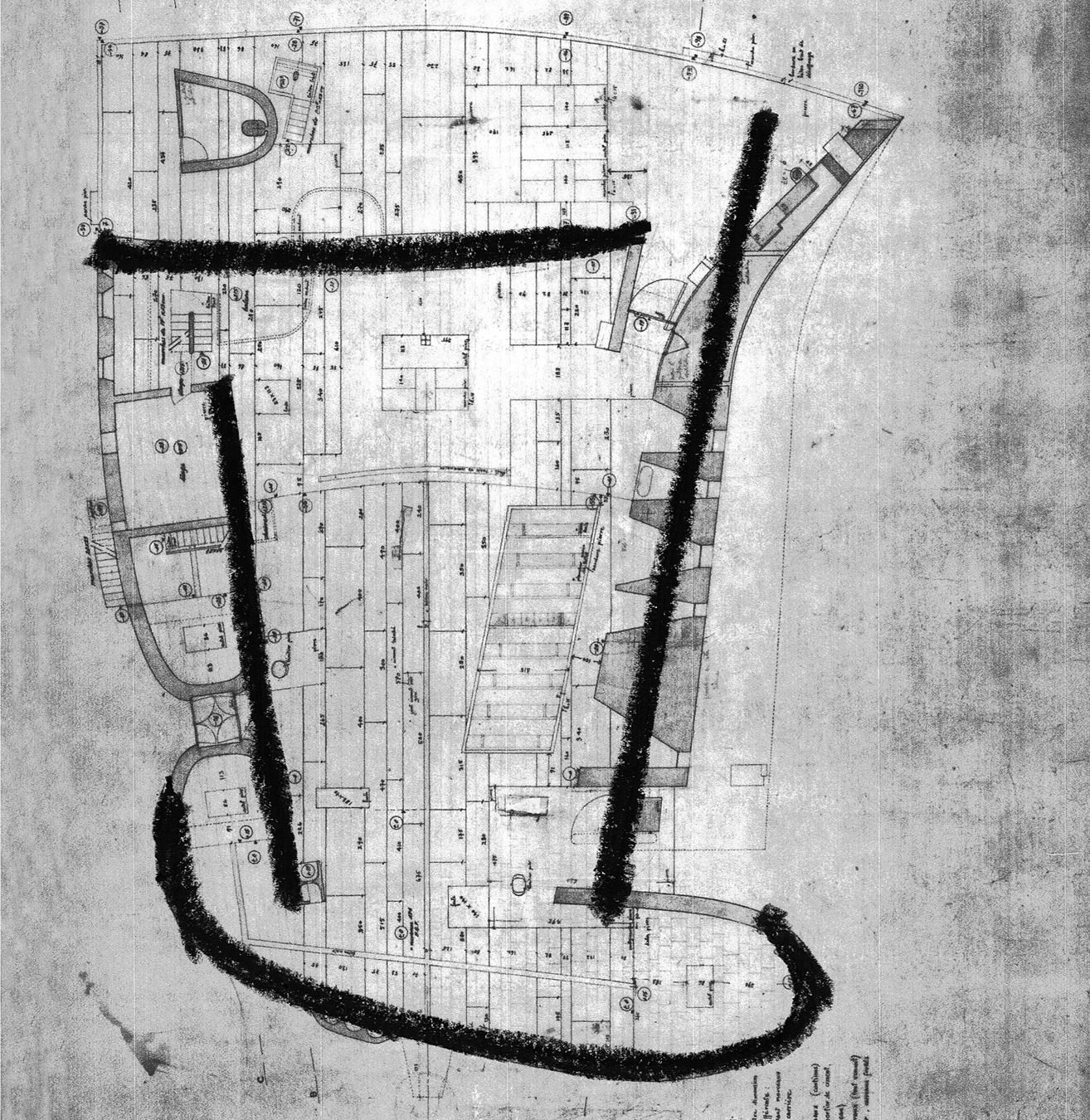

Las cuatro esquinas de la sala han sido cuidadosamente borradas, con técnicas también contrapuestas (fig. 2). Las esquinas a derecha e izquierda del altar han perdido sus aristas verticales, acortando unos muros y alargando otros, para impedir la caja. En las esquinas del lado opuesto, el del "Saco de los pecados", el del confesionario, el procedimiento es el opuesto: aquí se evitan los encuentros substituyéndolos por vacíos cilíndricos.

Figura 2_ Le Corbusier. Planta de la capilla de Notre-Dame du Haut, Ronchamp (manipulada). © F.L.C. / ADAGP, [2025]

Toda la composición de la capilla, desde el detalle al conjunto, opera según este mismo principio de simetrías de oposición. El visitante ahora ya puede empezar a jugar por su cuenta: basta con que identifique un elemento para que trate de localizar dónde se esconde su simétrico opuesto, no siempre evidente.

O puede probar otra distracción: jugar a mirar la iglesia de Santa Maria, en Marco de Canaveses, con unos ojos que hayan aprendido a ver en Ronchamp.

Un cajón rectangular. Empezaremos borrando sus cuatro esquinas. En la pared del altar, las esquinas desaparecen, mordidas por cilindros, a su vez opuestos entre sí: uno no llega al suelo sino hueco; el otro, lleno. Los fragmentos recortados y arrancados de esas esquinas no se pierden: son trasladados al lado opuesto pero, "al otro lado del espejo", se han transformado en torres prismáticas que prolongan las paredes largas y acortan la pared corta: a nuestra altura, a ras de ojos, ya no hay esquinas. A un lado, el suelo de la sala se hunde un peldaño y baja a un interior —la pila bautismal—; en el lado opuesto, la placa del suelo sube y salta al interior de la sala —el coro—.

Las paredes largas también se oponen. Una pared se hincha e invade el interior de la sala; enfrente, la pared opuesta se encoge hasta pegarse a su superficie plana. La mitad superior de la pared abombada está abierta, mientras que su mitad inferior está cerrada; a la inversa, la mitad superior de la pared plana está cerrada, mientras que su mitad inferior está abierta en toda su extensión por una ventana interminable.

Se trata de un minucioso sistema en contrapunto del que Ronchamp y Canaveses pueden haber sido partidas de un mismo juego sobre distintos tableros. Juego que quizás encontraría su prototipo —o su ensayo más explícito— en la casa de Adolf Loos para Tristan Tzara.

La línea vertical es protagonista en la capilla de Ronchamp, desde la vertical sobre horizontal grabadas en hormigón, que reciben a quien entra, hasta la horizontal sobre vertical construida en madera a la derecha del altar mayor, hasta la gran vertical de luz que arrastra en su estela a todo el espacio interior, en la esquina sudeste.

Le Corbusier ha repetido literalmente ese tránsito entre horizontal y vertical en numerosas otras ocasiones.

Por ejemplo, en el mismo muro sur de la capilla, el muro que dibujado en planta es como un cuerno de toro o un arco lunar. Empieza, junto a la puerta, enormemente grueso e inclinado, como la pared de una pirámide, pero se va adelgazando gradualmente y enderezando hasta perder todo grosor y convertirse en una cortante arista, una línea vertical absoluta. El muro sur es una pirámide aplastada que se transforma en una línea vertical.

Pero, ¿cuál era la arquitectura de la pirámide? La pirámide es una incontable construcción de piedras, acumuladas con esfuerzo en estratos de cada vez más difícil acceso, hasta la cima. Tanto da si la pensáramos a la inversa, como un derrame de arena —piedras a otra escala—, iniciada por su vértice, atraída y ensanchándose por el suelo. De hecho, es así, desde el vértice, como Herodoto explica su construcción —su recubrimiento—. Nos han enseñado a ver en la pirámide la figura de la estabilidad, el culto a la masa, al montón acumulado con habilidad y esfuerzo, donde la piedra es tan obediente a la estática como sus constructores lo fueron al faraón.

Pero basta con que dejemos de mirarla desde el aire, desde la consciencia de conocer previamente su nombre y su figura geométrica, y regresemos a las condiciones de visión primordiales, a ras de tierra, como peregrinos que aún no saben el nombre de cuando ven —"pirámide"—, y la perciben desde el suelo, sin reconocerla, tras llegar caminando, por primera vez. Entonces lo que vemos es una torre vertical sin límite de altura, que ha llegado hasta el sol, como muestran los destellos de su vértice de oro.

Como en un espejismo, las aristas inclinadas de la pirámide se han puesto de pie; ahora son las cuatro aristas paralelas y verticales de una torre, larguísimas, tan altas que, como los raíles del ferrocarril o las aristas de un rascacielos, se unen en un punto del infinito.

Basta con forzar muy poco la etimología para oír, dentro de la palabra "pirámide", la palabra griega para nombrar el fuego, la hoguera, pyr: la pirámide como reproducción fijada en piedra de una hoguera ritual, una pira de sacrificio cuyo humo se eleva hacia y hasta el cielo.

La arquitectura no es construcción, es la capacidad de ver la transformación en lo construido. No se trata, en la arquitectura de la pirámide, por ejemplo, de ver alternativamente una u otra de sus figuras —el montón o la torre—, sustituyéndose: se trata de verlas a ambas al mismo tiempo, en una misma mirada. Quizás solo a unos ojos que hayan aprendido a percibir así les será dado ver la arquitectura de Álvaro Siza.

Horizontal y vertical, como en un espejo: se trata de nuestra misma transformación, de cuadrúpedos a humanos: habernos puesto de pie y echado a andar.

Una "abertura horizontal contínua, de 16 m de comprimento x 0,50 m de altura, con peitoril a um 1,3 m do piso, ao longo de la parede lateral Sudeste": así describe Siza la interminable línea horizontal, con apariencia de ventana, que acompaña y sostiene a lo largo de la sala la mirada humana, entre 130 y 180 cm desde el suelo. En el exterior, su horizontal separa al muro en dos: por debajo, bloques de piedra; hacia arriba, pared blanca. "Aquí celebramos a claridade".

Quien cruza la puerta en Marco de Canaveses atraviesa un destello de luz de 10 metros de alto, y se ha hecho él mismo línea vertical, se ha puesto de pie y anda. "Aquí para além da morte da lacuna da perca e do desastre".

Anda, como nos enseñó a hacer nuestra madre común, Lucy, a quien en su Etiopía natal llaman Denkenesh, "la admirable", que echó a andar la primera por la sabana africana, llevándonos de la mano, para huir de su Troya en llamas y entrar en nuestra Troya en llamas, en este mundo, grande y terrible.

Para a rapariga que habita na voz de Paula Abrunhosa

* Este texto fue originalmente publicado como: Quetglas, Josep. 2021. “Eneas en Canavases”. En A Casandra. Cuatro charlas sobre mirar y decir, 21-33. Madrid: Ediciones Asimétricas.

† Charla en el Museo de Serralves, Porto, en el ciclo Conversations with History, The Álvaro Siza Talks, organizado por Carles Muro, julio de 2018. Los versos citados en los últimos párrafos son de A casa de Deus, poema de Sophia de Mello Breyner Andresen, 1990.