Objetivos

La búsqueda de conexiones entre acción urbana y arte conceptual surge como planteamiento en relación con ciertas experiencias docentes en las que se ha empleado la acción urbana como instrumento de concienciación sobre el habitar, mediante la transformación del espacio público, y sobre el aspecto social del territorio, entendido como espacio colectivo. Estas experiencias, surgidas de proyectos de innovación docente, han tratado las intervenciones en distintas escalas, desde la construcción de mobiliario urbano o dispositivos móviles con capacidad de generar actividad en comunidades e in- teractuación con la población hasta entornos con huertos urbanos ecológicos.

Mediante un enfoque de revisión sobre el arte conceptual y sus distintas variantes se pretende detectar los vínculos artísticos en las intervenciones que transforman el espacio público. De esta manera, se podrían identificar características clave en tipologías de intervención de acciones urbanas, según sus relaciones con los campos creativos.

Con estos planteamientos se aborda, como aportación, una reflexión necesaria para entender el modo en que los movimientos ciudadanos contemporáneos han aprovechado las manifestaciones partici- pativas como herramienta de reivindicación, desde la creatividad y los sistemas autogestionados de implicación activa.

Metodología

Buena parte de los rasgos comúnmente aceptados que caracterizan hoy la acción urbana se originó en algunos momentos concretos de los años sesenta del pasado siglo, en los que el arte conceptual, junto con la escultura minimalista y su relación con el paisaje, abrió nuevas posibilidades para el arte contemporáneo. El surgimiento de ciertos conceptos fundamentales en esos momentos fue marcando en un panorama de gran heterogeneidad todo un espectro de caminos muy variados. La acción urbana representa solo uno de esos caminos, aunque posiblemente sea el que ha desarrollado unas posibilidades de implementación más activa fuera de los círculos puramente artísticos, y concretamente para la arquitectura.

Al abordar esta relación no se pretende trazar la evolución completa hasta llegar al sentido actual de la acción, algo bastante complejo. Más bien se busca localizar ciertos aspectos que se encontraban presentes en el origen de aquellos movimientos y que hoy, con la distancia que ofrece el transcurso de medio siglo, permite detectar influencias claras y puntos de interés comunes.

Entre esos aspectos siguen resultando llamativos: la salida de la obra de arte del museo y la galería; un interés inusitado por el espacio exterior, ya sea natural o urbano; el carácter efímero de ciertas creaciones, incluso su condición transitoria, cambiante por efecto de la meteorología o degradable por el paso del tiempo; la importancia de la localización de la obra en el lugar; la escala de la intervención; el carácter reivindicativo; los sistemas de gestión; la interactuación con la población, y especialmente el registro del proceso.

La metodología de trabajo, por lo tanto, se basa en indagar en esos aspectos y en rescatar ciertos modos de proceder para encontrar actitudes en quienes las desarrollaron, proclives hacia el entendimiento de la acción urbana como transformación del espacio público contemporáneo. Por ello se tratan algunas obras puntuales que sirven para ejemplificar los conceptos relevantes en la conexión entre acción urbana y arte conceptual. Los conceptos tratados son los siguientes: lo material y lo conceptual, la localización y la escala, el lugar como paisaje, el nuevo registro, la transformación del espacio, y la interacción.

Resultados

Lo material y lo conceptual

El minimalismo sentó unos precedentes decisivos. Produjo una pérdida del pedestal y del carácter antropomórfico en la escultura; la integración del espectador en la propia obra, mediante su inducción a recorrerla e introducirse en ella; la aparición del carácter conceptual, reflexivo; así como la ausencia del trabajo físico realizado por el propio artista, recuperando la modalidad del ready-made. Además, son determinantes la estructura serial, la escala y la percepción.

Tony Smith desarrolla en 1962 Die, un cubo de acero laminado en caliente de 1,83 metros de lado que posee el tamaño suficiente para no ser percibido como objeto y la escala precisa para no ser entendida como monumental.1 De ese modo, la propia obra, por sus dimensiones y configuración, incita a ser recorrida, puesto que no es posible abarcar más de dos caras desde un mismo punto de vista. El inquietante título contribuye adicionalmente al desconcierto en su percepción (fig. 1).

Smith, arquitecto con formación en la Bauhaus, realizó el encargo para la ejecución de la obra a partir del estudio de sus proporciones y posibilidades perceptivas, basadas en la simplicidad de la forma y el uso de la geometría, y así puso en evidencia la pérdida del carácter antropomórfico y del pedestal que había caracterizado a la escultura hasta principios del siglo XX, cuestionados por Brancusi a finales de los años treinta, en Rumania.2

El hecho de que Smith actuase como arquitecto que diseña, en lugar de escultor que sufre el esfuerzo físico durante la elaboración, incrementa el valor conceptual de la obra por su evidencia. El cubo goza de presencia gracias a su materialidad y puede aplicarse la expresión del también minimalista Frank Stella: lo que ves es lo que ves.3 La forma geométrica, objetiva e incluso abstracta gracias a la presencia —la obra se presenta, pero realmente no representa—, permite la interpretación subjetiva del observador en relación con el entorno, lo que deviene finalmente en conceptual y da lugar al hecho reflexivo sobre los medios de representación del arte y su sentido final.

Esta experimentación, que transita de la materialidad del expresionismo abstracto a la sencillez del minimalismo, manifiesta la disolución de las categorías artísticas anteriores de formato convencional: escultura, arquitectura y paisaje. A partir de entonces Rosalind Krauss habla de una escultura en un campo expandido,4 una extraña fusión en la que el espacio, hasta entonces considerado asunto propio del arquitecto, será —según Maderuelo— raptado por el escultor y difuminará los límites disciplinares.5 Con ello se abren nuevas relaciones entre las formas geométricas y la naturaleza que terminarán provocando la salida de las obras de las galerías y los museos, y que a la vez será crucial para la acción urbana.

La localización y la escala

La localización posee un valor esencial en la obra de acción y los espacios abiertos generan una especial atracción para su realización sobre ellos. Se trata, inicialmente, de lugares apartados no urbanos, en relación con una naturaleza hostil. Son lugares sin un valor aparente, que lo adquieren cuando la mirada centra su atención en ellos. Al producirse la actuación en el medio y con este, lo transforma. La transformación del medio, tanto del espacio abierto como del medio urbano, genera una nueva forma de mirar y un cambio de valoración. La escala constituye una herramienta de adecuación al emplazamiento y, a veces, de distorsión, en función de las intenciones sobre la ambigüedad en su percepción. Dennis Oppenheim diría: la obra no está ubicada en un emplazamiento, es el emplazamiento.6

Las envolturas llevadas a cabo por Christo y Jeanne-Claude desde principios de los años sesenta, inicialmente con pequeños objetos y desde mediados de la década cubriendo árboles y estatuas, luego museos y otros edificios, incluso elementos geográficos considerables como acantilados, valles e islas, poseen un gran atractivo por el efecto producido, al suscitar un cambio considerable en su significación.7 En un primer momento el hecho de envolver objetos con distintos tipos de tejidos sintéticos y materiales plásticos —nailon, polipropileno o poliamida— los hace irreconocibles para el observador. A partir de entonces, simplemente por haber estado cubiertos, dejarán de pasar inadvertidos y no volverán a ser iguales. Más aún, cuando la escala aumenta las posibilidades crecen, alcanzándose una dimensión espectacular que difícilmente deja indiferente.

Este tipo de instalaciones requieren un proyecto para superar las dificultades técnicas y la costosa realización, y convierten la financiación en la cuestión prioritaria para su puesta en práctica. La convicción y persistencia a lo largo de su dilatada trayectoria ha llevado a estos artistas a explorar continuamente diferentes aplicaciones de envolturas hasta lograr nuevos enfoques en cada proyecto.

La adaptación de los sistemas empleados es diferente en cada ámbito, lo cual sugiere posibilidades reflexivas muy distintas. Así, pueden intuirse preocupaciones ecológicas en la cubrición de acantilados de la costa de Sídney (Wrapped Coast, 1968-1969), frente a un cuestio- namiento de fronteras en espacios totalmente abiertos de dos condados de California (Running Fence, 1972-1976). Sobre edificios históricos la experiencia puede alcanzar mayores cotas de carga crítica: provocar un vaciado mental con concienciación sobre el paso del tiempo al cubrir un puente en París (The Pont Neuf Wrapped, 19751985), incluso afectando el imaginario colectivo a través de la memoria histórica en Berlín (Wrapped Reichstag, 1971-1995).8 Tanto en los entornos naturales como en las localizaciones urbanas, a medida que la escala aumenta, la experiencia se torna sensorial mientras que las posibilidades de significación se incrementan (fig. 2).

De un modo similar, en la acción urbana el efecto es proporcional a la escala de la intervención, que produce una nueva valoración, y la adecuación a las condiciones reales provienen igualmente de la gestión de la propia acción.

El lugar como paisaje

El interés sobre el paisaje nunca fue nuevo, pero sí lo es en los años sesenta el modo de abordarlo. Frente al tradicional concepto de lo sublime se genera un nuevo paisaje sobre el que se establece una mirada diferente. Ya no se observa desde la representación (impresionismo) o abstracción (suprematismo o neoplasticismo). Hay una nueva manera de entender lo sublime, generalmente sin dimensión simbólica, desde la manipulación del propio paisaje, que posibilita la transformación del medio.

El emplazamiento es definido, estudiado y finalmente modificado. La obra se adapta al lugar y lo transforma; pero no es posible transportar la obra, como expresó Richard Serra, pues transportarla significaría destruirla.9 Esto afecta su comercialización y, dado que la obra no puede venderse ni trasladarse, surge un cambio de las estructuras artísticas que provoca una participación diferente de las instituciones.

En 1982, Agnes Denes realiza Wheatfield-A Confrontation. Consiste en la plantación de un trigal sobre el mayor solar del Manhattan de entonces, surgido de la acumulación de escombros procedentes de la cimentación del World Trade Center, vertidos sobre el río Hudson para posteriormente construir Battery Park City y el World Financial Center.10 Por la elección del propio lugar constituye una potente acción urbana llena de connotaciones reivindicativas asociadas al momento de su realización (fig. 3).

Sobre algo menos de una hectárea se extendió tierra vegetal, se aró, abonó, sembró, regó, segó y obtuvo una cosecha improductiva de trigo debido a la contaminación del subsuelo. Plásticamente se contraponen imágenes de aspecto rural sobre el perfil que simboliza el modo de vida urbano por excelencia. Desde el punto de vista utilitario y de valores inmobiliarios especulativos, se agudiza el contraste de actividades agrícolas en plena manzana de negocios.

La duración de la acción supuso una valoración de los ciclos estacionales dentro de una ciudad que late a un ritmo frenético 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Como debate global planteaba una llamada de atención sobre la alimentación de países no industrializados en plena capital económica mundial. A ello se unía un efecto estético lleno de coloridos verdes y amarillos, según el crecimiento del trigo. Las referencias a las acciones denominadas Green Guerrillas de Liz Christy en los años setenta resultan obligadas por ser estas determinantes para comprender el actual auge que tienen hoy los llamados huertos urbanos, que ruralizan y transforman el espacio público cargados de participación ciudadana (www. greenguerrillas.org).

El nuevo registro

La pérdida del protagonismo del museo se debe a dos factores. En primer lugar, a la vigencia que logra el carácter procesual de la obra, que destaca el registro sobre la propia realización; en segundo, al hecho de que el arte se desarrolla predominantemente en un espacio exterior. A finales de los años sesenta, las galerías todavía contenían las pruebas documentales. Hoy, sin embargo, frente al catálogo editado que ofrecía la galería artística, la página web se presenta como el formato digital recopilatorio de la exposición.

En cualquier caso, el resultado es el registro del proceso, tal como expresó Sol LeWitt: "lo esencial en la obra no es el producto último, sino el proceso".11 Puesto que el registro actúa como exploración de la expresión del arte, surgirán nuevas vías y nuevos canales de difusión, que a la vez documentan y acreditan la tarea realizada por el artista. Fundamentalmente serán: material previo de croquis y maquetas, fotografías, películas e incluso la propia televisión.

Resulta paradigmático que Land Art, dirigida por Gerry Schum, fuese emitida en la televisión alemana en 1969 con obras de Marinus Boezem, Jan Dibbets, Barry Flanagan, Michael Heizer, Richard Long, Walter de Maria, Dennis Oppenheim y Robert Smithson.12 Esto permitió que el registro se condicionase hasta el punto de crear obras únicamente para ser recorridas, fotografiadas y grabadas, y se cambió así no solo el canal de recepción, sino su duración. Dibbets llegó a expresar este carácter transitorio: cuando termina, la obra deja de existir.13 Debido al carácter efímero de las obras, el registro resulta imprescindible, debido a que lo importante no es el resultado sino el proceso, es necesario mostrar su realización.

La experiencia de Robert Smithson en su tour atravesando The Monuments of Passaic, en 1967,14 suponía la evolución de la idea de recorrer un paisaje industrial, algo que Tony Smith había planteado en su relato del año anterior en la revista Artforum, al describir su paseo en coche por la New Jersey Turnpike.15 Las posibilidades de estas caminatas inauguraron las prácticas del andar como experiencias artísticas contemporáneas. Pero fue Richard Long quien exploró con sus excursiones por el sur de Inglaterra las posibilidades de realizar una escultura en el paisaje mediante su propio caminar, explicitadas en A Line Made by Walking England, 196716 (fig. 4).

Lo sigue después Hamish Fulton, usando códigos de texto, y Andy Goldsworthy, buscando la esencia de lo natural.17 En la actividad de Long se aprecia cómo recorrer el lugar implica asumirlo a través de la percepción e interiorizarlo estableciendo un diálogo con el entorno, que resulta así una comprensión integral del medio sobre el que se va a actuar. La forma de proceder, que consiste en aprehender lo, constituye la misma acción, e implícitamente relacionada con el modo de representar la acción aparece la cuestión del registro.

Las fotografías de Long mostrando los resultados de su caminar, apreciables en las huellas en línea o círculo sobre el paraje, llegan a convertirse en la propia obra. El hecho sencillo de apilar las varillas de madera o las piedras recolectadas durante sus excursiones constituye en sí misma la propia escultura. Al formalizar en el museo una configuración distinta de los objetos obtenidos del lugar, deliberadamente ordenada frente a la que poseía en el espacio exterior, surge una nueva significación necesaria para que la acción como experiencia pueda constituir una manifestación creativa. Del mismo modo, la acción urbana tiene valor por sí misma, pero el registro es consustancial, debido a que su repercusión también forma parte de la acción.

La transformación del espacio

El espacio comienza a ser el centro de atención: ni pintura ni escultura, como establece Donald Judd en su estudio Specific Objects de 1965.18 Gradualmente se va produciendo una renuncia a la creación de objetos de arte y aparece un interés por la experiencia espacial, primero en el espacio natural y luego en el público, que alcanza consecuentemente la experiencia social.

Entre los nuevos ámbitos naturales es posible encontrar desde un lago salado, en el caso de Robert Smithson (Spiral Jetty, 1970); un volcán, en el de Peter Hutchinson (Paricutin Volcano Project, 1970), hasta el propio desierto en Michael Heizer (Double Negative, 19691970), Nancy Holt (Sun Tunnels, 1973-1976) o Walter de María (The Lightning Field, 1977).19

Esta experimentación de lo natural se irá reconduciendo hasta el espacio público. En un contexto histórico de cambios y revueltas en Estados Unidos será visible el auge de Fluxus como movimiento colectivo con sus happenings, anticipados por John Cage.20 En Europa, los situacionistas comprueban el verdadero efecto urbano: pasaron de crear acontecimientos y situaciones experimentales a influir en las protestas estudiantiles de mayo de 1968.

La escasa pero intensa trayectoria de Gordon Matta-Clark entre 1970 y 1978 sirve para explicar los fuertes vínculos entre las acciones urbanas y la arquitectura, aunque desde la Anarquitectura. Sus intervenciones marcadas por la transformación del espacio en sus conocidos y espectaculares cuttings sobre edificios abandonados (Splitting, 1973; Bingo x Ninths, 1974; Conical Intersect, 1975; Day’s End, 1975; Office Baroque, 1977) no habrían surgido sin sus experimentaciones iniciales performativas.21

Entre 1971 y 1973, Gordon Matta-Clark desarrolló con el resto de componentes del grupo Anarchitecture la acción continuada Food, que consistió en abrir un restaurante en el neoyorquino barrio del SoHo, preparar el local y gestionar diariamente, con la ayuda de artistas invitados, las tareas de elección y elaboración del menú. Se trataba de un local de performances que albergaba food theaters y simultáneamente era lugar de encuentro, un negocio y una obra conceptual en su conjunto. El documento de registro, rodado en 16 mm, refleja todo el proceso desde la compra de la comida en el mercado, la preparación en la cocina, la degustación en el comedor, su dimensión social y, finalmente, la tarea rutinaria de lavar los platos, contabilizar los recibos y borrar el menú de la pizarra.22

En 1971, Matta-Clark experimenta junto a sus colaboradores otra acción performativa, en este caso realizada al aire libre y rodada en súper 8: Tree Dance, también conocida como Tree House (fig. 5). El registro del proceso de construcción muestra cómo el grupo ajusta las cuerdas de nailon de unas crisálidas colgadas de las ramas de un enorme roble, además de acciones lúdicas: subidas y bajadas por las escaleras de cuerdas y movimientos de balanceo columpiándose, en unos habitáculos básicos árbol-cueva. En esa danza -performancedestaca la corporeidad de la ocupación del espacio y la concep- tualidad en la intervención, que interactúa con los espectadores al captar su atención e invita a reflexionar sobre el sentido biológico metamórfico del cuerpo humano en relación con insectos (capullos de seda), la utilidad arbórea como refugio animal, la gravedad en las construcciones arquitectónicas o la ligereza del hábitat, tal como recuerda la propuesta Casa Insecto, planteada en 2001 por Santiago Cirugeda (www.recetasurbanas.net, REF.A COD.004/SVQ/01).

Las posibilidades de transformación del espacio público en la acción urbana provienen del grado de concienciación sobre su alteración, gracias a su materialidad y a la manipulación del espacio arquitectónico.

La interacción

Al margen de las singularidades de Joseph Beuys, que comenzó sus actividades con el grupo Fluxus a principios de los años sesenta, el cuerpo como medio y soporte de experiencias fue tratado por Bruce Nauman, quien usó el formato de video desde finales de esa década. Y entre las performances en contacto con el público destaca la figura de Vito Acconci con su conocida Following Piece, de 1969, cuando persigue a alguien elegido al azar durante sus recorridos públicos.23

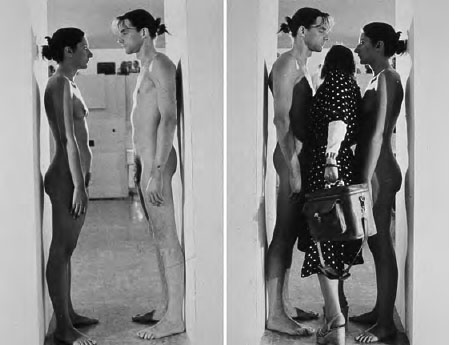

En 1977, Marina Abramovic y Ulay llevaron a cabo Imponderabilia en la Galería de Arte Comunal de Bolonia. La performance consistía en que la pareja se disponía desnuda y enfrentada, flanqueando el acceso de entrada a la galería. Al dejar un espacio muy reducido entre ellos provocaban la primera reacción de incomodidad en el público, que debía decidir si atravesaba o no. En caso afirmativo, se produciría un contacto corporal mientras se realizaba un paso lateral y, con ello, una segunda decisión: hacia cuál de ellos enfrentar su propio cuerpo y cara (https://www.youtube.com/ watch?v=QgeF7tOks4s) (fig. 6).

Con esta investigación sobre las reacciones ante la imprevisibilidad y ante lo que no es posible estimar sus consecuencias (imponderabilidad), se analizaban los comportamientos sociales, culturales y de género, porque el sujeto que atravesaba era fotografiado y con ello quedaba reflejada su personalidad pública. Además, constituía una experimentación espacial y arquitectónica de enorme interés. En ella se evidencia la estrecha relación entre la cuestión dimensional propia de la arquitectura y aquellos aspectos que condicionan su contexto consustancial: privacidad-intimidad, identidad-interioridad, corporeidad-anatomía, movilidad-estabilidad, etc. Todo ello como necesario campo de indagación para el arquitecto, y la consecuente concienciación sobre el sujeto que ha de habitar los espacios, que resulta determinante para la acción de experimentación en espacios urbanos.

Aportaciones de la acción urbana

El interés por los conceptos tratados proviene de su reflejo en las experiencias docentes llevadas a cabo desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada en distintos formatos desarrollados.

Por su tipología, entidad y duración, han oscilado entre los simples ejercicios de asignaturas de proyectos y talleres intensivos a lo largo de varias semanas, integrados en la formación curricular, y cursos de especialización sobre acción urbana, social y ambiental, con una vocación transdisciciplinar, organizados desde la Escuela de Posgrado y con varios meses de duración. Respecto al ámbito, se han desarrollado en centros históricos, barriadas marginales y espacios periféricos de la ciudad. Han adoptado formas de construcción de mobiliario urbano, transformación de espacios públicos, instalaciones, interactuación con población, creación de situaciones, acontecimientos, happenings, acondicionamiento para hacer habitables espacios exteriores, diseño y tratamiento de jardines, huertos urbanos e incluso autoconstrucción de aulas.24

Todos los procesos han sido participativos, las acciones se han realizado en grupos de estudiantes de arquitectura y otras titulaciones: bellas artes, ingeniería, ciencias ambientales, sociología o comunicación.

Se han elaborado registros audiovisuales, planificación de protocolos, información gráfica, fichas técnicas sobre montaje, tiempos, herramientas y presupuesto detallado, así como cartografías generales de cada proceso. Han destacado el efecto mediático, la concien- ciación ecológica, la experimentación, la investigación grupal y el aprendizaje proyectual desde los campos creativos.

Conclusiones

Luego de seguir la evolución del arte conceptual a través de las cualidades y vínculos analizados, se observan correspondencias con las acciones urbanas realizadas. Así, estas introdujeron sucesivamente cambios técnicos novedosos de realización y de transmisión de registro como el ya habitual formato audiovisual. Esto afecta al modo de operar: la propia acción es experimentación inmanente más que concepción trascendente, aunque reflexiva en su efecto sobre la población. La progresiva desmaterialización convertiría la acción en algo efímero, sin presencia, desvinculada del objeto material o estético. La incorporación directa de la mirada del espectador lo introduce en el espacio, porque lo incita a recorrerlo y experimentarlo (fig. 7).

Influidas por la actuación performativa y el happening, las acciones expresan habitualmente conceptos desde el soporte corporal y el estudio de comportamientos y hábitos cotidianos hasta desarrollarse en espacios públicos e integrar el contexto urbano y social, incorporando un público más amplio, no ya una minoría. Alejadas de la mercantilización, producen crítica institucional y cuestionan el capitalismo burgués, hasta utilizarse como mecanismo de protesta y provocación, al incorporar la experiencia mediática (fig. 8).

Así, las acciones urbanas arquitectónicas se caracterizan hoy por su compromiso ético y responsabilidad con el medio ambiente (fig. 9). Incorporan procesos participativos, permeabilidad a los trasvases de conocimiento y transdisciplinariedad liderando procesos de integración. Se desarrollan en plataformas autogestionadas de información compartida usando herramientas digitales 2.0, mediante gestor de contenidos de código abierto.

En sí, las construcciones arquitectónicas reales constituyen experiencias de autoformación, parten del diseño de espacios y materializan su construcción en tamaños y escalas abarcables para experimentar desde la manipulación los aspectos técnicos, constructivos, formales, espaciales y urbanos. Como consecuencia, la acción real supone adquirir conciencia sobre la viabilidad económica, la gestión de recursos y su capacidad de transformación social al interactuar con la población.

Partiendo de ideas y estrategias de intervención, las acciones desarrollan el valor empírico y exploratorio mediante el acercamiento al valor objetual, tratando las cualidades sensitivas y formales de los objetos construidos, el dominio de la proporción y el cambio permanente de escalas de trabajo, desde la pieza de mobiliario abarcable hasta la escala territorial más amplia dentro de una contextualiza- ción armonizada (fig. 10).

Al ejercitar habilidades proyectuales aplicadas a escalas manejables, estas acciones permiten experimentar la viabilidad económica, potenciar la participación y cooperación realizando tareas, introducir sistemas de gestión autosuficientes, concienciar sobre sosteni- bilidad, fomentar la implicación en medios urbanos susceptibles de transformación social, buscar interrelación con la población creando acontecimientos, adaptar los sistemas a condicionantes del lugar y materiales, desarrollar cualidades arquitectónicas, estimular la creatividad e imaginación y alcanzar concienciación crítica propositiva, colectiva e ideológica en contacto con una realidad cultural y social diversa (fig. 11).

Las dinámicas de interactuación con el espacio a través de sus pobladores —lo imprevisible y casual— potencian la dimensión social de la acción. El trabajo colectivo de autoría compartida produce la disolución de la acción por extensión al lugar y a sus ocupantes, y se establece un sistema colaborativo como mecanismo deseable de articulaciones creativas orientadas a la sociedad (fig. 12).