Introducción: actividad comercial y espacio público urbano

La actividad comercial ha sido históricamente, y sigue siendo hoy en día, una de las bases sobre las que se asienta la formación de la ciudad. Además de los criterios geográficos y defensivos, la mayor parte de los asentamientos urbanos ha surgido al calor de las necesidades y los intereses comerciales, las transacciones, los intercambios y el trueque de toda clase de bienes de consumo. La plaza del mercado, al igual que la plaza mayor, del ayuntamiento, de la iglesia, o relacionada con cualquier otro uso, da respuesta a determinadas necesidades ciudadanas, institucionales o representativas, bien sirviendo de apoyo y refuerzo urbano a un determinado equipamiento, o bien por su intrínseca cualidad urbana como centro cívico.1 Mediante la observación atenta de la ciudad, empleada a modo de laboratorio urbano en el cual experimentar la ordenación y la planificación de los usos comerciales actuales, podemos intentar identificar las ventajas e inconvenientes de su aplicación y la respuesta por la sociedad urbana contemporánea.2

Los pequeños puestos de venta dispuestos en los espacios públicos “fundamentalmente calles y plazas” producen un intercambio comercial generador de una intensa actividad social que facilita el encuentro ciudadano.3 Esta es, precisamente, una de las más elogiadas características propias de la cultura urbana mediterránea (fig. 1).

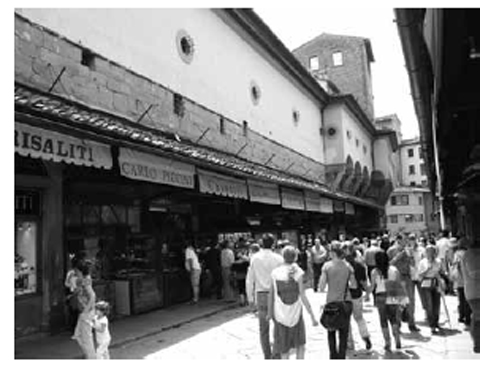

La mezcla heterogénea de usos urbanos, también característica de la mediterraneidad, ha permitido combinar sin apenas conflicto usos compatibles y complementarios “residencia, comercio y ocio” con otros aparentemente incompatibles, como ciertas actividades productivas desarrolladas en el espacio público, lo que se demuestra a través de la pervivencia de tradicionales actividades artesanales de naturaleza preindustrial en pleno espacio público de algunos centros urbanos (figs. 2 y 3).4

La combinación compacta de actividades heterogéneas contribuye a potenciar el intercambio y los flujos urbanos.5 En ese sentido, el comercio ha sido y continúa siendo una de las actividades que ha dado mayor sentido al espacio público urbano. El comercio es una actividad cotidiana que tradicionalmente ha promovido la movilidad urbana de proximidad, al tiempo que ha contribuido a acercar centro y periferia urbana.6 La actividad comercial alcanza tal grado de importancia en el conjunto de la ciudad mediterránea, que la percepción social llega a considerarla una actividad netamente pública, a pesar de ser un acto entre particulares. Precisamente, su puesta en práctica sobre los propios espacios públicos urbanos potencia esa percepción como extensión de la actividad pública.

El espacio público se constituye a través de la necesidad política, social y cultural “sentido”, la materialización física “forma” y la apropiación ciudadana “uso”, y esta última es, precisamente, la que ha terminado definiendo los modos de ocupación y utilización del espacio público que han definido su base social como lugar de comunicación ciudadana, expresión colectiva y engranaje urbano. El espacio público pertenece al acervo ciudadano como lugar en el que se concentra la esencia cultural que caracteriza a la ciudadanía y su identidad colectiva.7 Se conforma mediante arquitecturas cuya forma y función ha estructurado el fundamento de la vida urbana y constituye un entramado de intercambio social en el que, precisamente, la actividad comercial destaca con especial fortaleza.8 La relación contemporánea entre espacio público y comercio comercial puede tener dos enfoques. El primero presenta connotaciones críticas: un sistema mercantil depredador que explota lo público en beneficio de los intereses privados.9 En cambio, el segundo enfoque adquiere una cara más amable: la combinación de espacio público y actividad comercial como mecanismo dinamizador y enriquecedor de la ciudad.10

Figura 1.

Venta callejera regulada en el barrio de La Baixa, en Lisboa (Portugal). Fuente: elaboración propia, 2007

La percepción comercial en la ciudad posmoderna

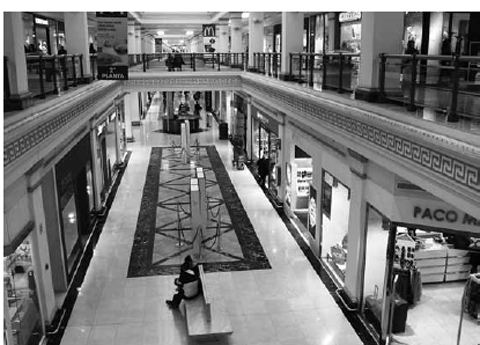

La mentalidad posmoderna ha promovido el predominio de lo individual respecto a lo colectivo,11 por lo que, en el contexto de lo urbano, el espacio público ha sido una de sus principales víctimas. Para la doctrina posmoderna, el espacio público deja de ser el lugar de fricción e intercambio social para demonizarse como lugar amenazante y peligroso.12 Esa forma de pensar ha creado dos mecanismos para responder a esta supuesta amenaza: el primero, en el fondo, no es más que la relectura de un invento moderno “el automóvil privado” ahora reinterpretado como paradigma de la individualidad posmoderna. El segundo, en cambio, es un auténtico desarrollo posmoderno: el centro comercial y de ocio.13 En cualquier caso, ambos mecanismos son claros sistemas urbanos cerrados14 que si bien hoy se entienden como imprescindibles en la compleja maraña de la experiencia urbana contemporánea, los dos ejemplifican la orientación individual y el predominio de lo privado en la ciudad posmoderna. La iteración casa, automóvil, trabajo, automóvil, centro comercial, automóvil y casa, ha reducido la función del espacio público a la simple movilidad, con la consiguiente despersonalización de la ciudad y paralela alienación de quienes la habitan, que pasan de ser ciudadanos a ser meros contribuyentes y consumidores. Esto ha derivado en uno de los principales defectos urbanos de los centros comerciales: la descontextualización. Al contrario de los mercados públicos tradicionales “tanto si se materializan en espacios edificados como al aire libre” (fig. 4), los centros comerciales no solo se desvinculan del entorno, sino que incluso lo eliminan y lo desintegran.

No están concebidos para responder a un determinado contexto comercial y social a escala de barrio, sino a escala metropolitana e, incluso, interurbana. Los centros comerciales son contenedores arquitectónicos, por lo común de estética despersonalizada, que emergen sobre suelos planificados más sobre la base de la oportunidad económica que sobre la base de la necesidad urbana. Esto provoca cierta antiurbanidad, al evitar toda fricción con la actividad heterogénea de la ciudad y todo diálogo con el espacio público que lo limita (fig. 5).

Figura 4.

Mercado público techado tradicional y mercadillo regular adyacente sobre el espacio público contiguo en Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

Figura 5.

Centro comercial en la periferia urbana de Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

Por este motivo, estas piezas se articulan mejor con los flujos de movilidad exclusivamente rodados que caracterizan los crecimientos suburbanos estructurados en torno al automóvil privado, lo que supera la simple consideración del centro comercial como contenedor arquitectónico y lo extienden a un completo modelo de gestión económica y social. Para la mayor parte de la sociedad norteamericana suburbana, el centro comercial es el espacio público más relevante de la ciudad.15 Pero lo cierto es que este tipo de contenedor carece de toda identidad característica como lugar urbano, lo que acerca su interpretación a los no lugares como meros espacios de tránsito.16 Además, como espacio privado, el centro comercial limita directa o indirectamente el libre acceso, por lo que en ningún caso puede interpretarse como un espacio integrador17 al filtrar el grado de lo público que puede aparecer en este.18 Los centros comerciales ejemplifican la privatización posmoderna de las actividades tradicionales generadoras de ciudad, entre las que el comercio ocupaba un papel destacado. El abandono de la tradición comercial de la ciudad mediterránea ha derivado en un paralelo abandono del espacio público, lo que le ha llevado a sufrir una importante crisis de identidad retroalimentada por el propio pensamiento urbano posmoderno (fig. 6).19

El modelo de gestión económica y transformación social de los centros comerciales ha comenzado a extenderse al propio espacio público. Bajo el sofisma de la inseguridad, se está empezando a ver cada vez con mayor asiduidad una cierta y paradójica privatización del espacio público mediante fórmulas de gestión y explotación comercial previamente experimentadas en los centros comerciales. Este proceso de metamorfosis privatizadora del espacio público lo ha estudiado Margaret Crawford, quien lo ha definido como spontaneous malling,20 pues llega a mantener ciertos paralelismos en la espontaneidad de su génesis “no en su contenido, que es radicalmente diferente” con la aparición de los instant slums.21 La debacle económica global con la que finaliza la primera década del siglo XXI ha alcanzado a la anterior política urbana de centros comerciales, directamente afectada por la crisis del consumo. La economía neoliberal apuesta por la privatización de la gestión del espacio público y, en esa dirección, cada vez resulta más frecuente encontrar procesos mercantilistas sobre el espacio público que explotan su potencial económico (fig. 7).22 El espacio público ocupado intensamente por actividades comerciales privadas reguladas y permanentes acaba restringiendo directa o indirectamente el acceso y uso espontáneo propio de todo espacio público, lo que deriva en una paulatina desnaturalización de su razón de ser como espacio para la ciudadanía.23

Comercio, estética urbana y respuesta social

El espacio público representa la identidad de la ciudad y el espejo de su pasado, desde sus arquitecturas hasta sus monumentos y desde sus cambios políticos hasta sus episodios históricos. Todo esto provoca que el espacio público se comporte permanentemente como un palimpsesto en el que se escriben, se borran y se reescriben las acciones pasadas y presentes, generando el lugar idóneo para combinar la esfera pública con la privada mediante la relación social, la integración cultural y la actividad comercial. Por ello, los umbrales de transición entre lo público “el espacio urbano” y lo privado “la arquitectura que lo conforma” suelen ser las zonas más activas de calles y plazas. Los entoldados de los comercios tradicionales que permiten sacar y exponer la mercancía a la vista del viandante (fig. 8) o las terrazas de los establecimientos hosteleros (fig. 9) ejemplifican esta relación. Esta idea de fortalecer los bordes del espacio público también justifica el buen funcionamiento de los espacios porticados tradicionales, limitados por loggias que generan ese espacio de transición tan enriquecedor para la actividad urbana (fig. 10).

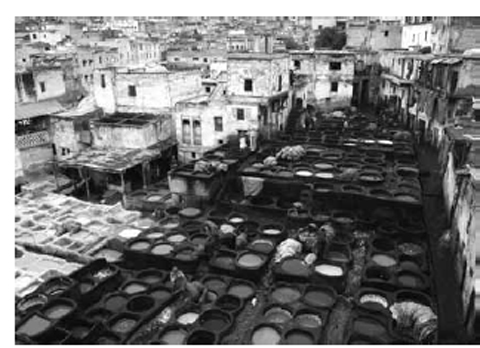

Figura 8.

Mercado tradicional en Fez (Marruecos). Fuente: cortesia de Ignacio Sempere Malatredona, arquitecto, 2009

Figura 9.

Extensions hosteleras en los laterales de Las Ramblas de Barcelona (España). Fuente: elaboracicn propia. 2005

Figura 10.

Imagen nocturna del uso hostelero en el borde de la Plaza Mayor de Salamanca (España). Fuente: elaboración propia, 2008

Figura 11.

Estética de centro comercial en una calle del centro histórico de Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

La privatización del espacio público mediante implantación de actividades comerciales no solo implica cambios en su uso, sino también en su estética. La utilización de elementos pertenecientes al imaginario popular crea una peculiar estética posmoderna24 con el claro objetivo de llamar la atención del ciudadano y reconvertirlo en consumidor.25 En el espacio público real en proceso de mercantilización y consecuente explotación privada, esa estética es aún más fácil de conseguir26 (fig. 11).

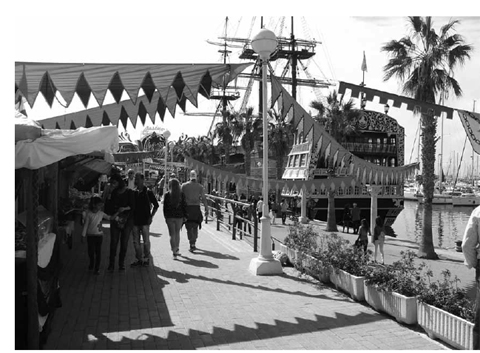

El espacio público representa el lugar urbano de lo anónimo y de la libre expresión, fundamento de la vida colectiva y de la propia ciudad.27 También facilita toda integración social del individuo en la colectividad, presuponiendo el principio de igualdad. Esa igualdad, amparada por el anonimato, entra ocasionalmente en debate con algunos intereses mercantiles que la cuestionan, por lo que una correcta dimensión social del comercio en el espacio público resulta esencial. El comercio espontáneo e irregular ofrecido por todo tipo de vendedores callejeros representa la forma más primaria de explotación del potencial comercial del espacio público.28 Su ubicación se mueve por criterios de movilidad y afluencia de potenciales clientes:29 calles comerciales, paseos turísticos (fig. 12), aledaños de mercadillos regulares o entradas y accesos a mercados públicos tradicionales (fig. 13) en el que las personas adaptan y transforman el espacio público según estos usos espontáneos.

Figura 12.

Comercio irregular en el paseo marítimo del puerto de Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

Figura 13.

Comercio espontáneo de ajos en uno de los accesos al mercado central de Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

Por lo común, la observación de las actividades ajenas sobre el espacio urbano llama la atención del viandante; de hecho, en los lugares transitados es más fácil vender que en los inhóspitos. Desde esa óptica, el comercio también cumple una misión articuladora entre el ámbito privado “lo individual” y el público “lo plural”. Como indica Hannah Arendt, el espacio público es el lugar donde se pueden mostrar “en público” los intereses privados,30 ya sean de tipo ideológico, político, reivindicativo o en el caso que nos ocupa, comercial.

Conclusiones

La explotación de los intereses privados comerciales en el espacio público urbano no es nueva. De hecho, las plazas del mercado de herencia medieval existentes en la cultura urbana europea constituyen un ejemplo histórico cuyo funcionamiento ha soportado el paso de los siglos y cuya vigencia sigue intacta con los actuales mercadillos al aire libre. Pero las oportunidades comerciales de la ciudad, como los recursos naturales, no son inagotables y, al igual que ocurre con estos, dichas oportunidades requieren una gestión sostenible que acote la sobreexplotación: el mercado descontrolado puede quemar la ciudad.

La explotación comercial del espacio público no es un problema exclusivamente privado: las administraciones públicas, como sus titulares, también explotan la comercialización de la ciudad a través de, por ejemplo, las tasas y las concesiones de ocupación utilizando diferentes fórmulas de autorización de la explotación mediante tributos fiscales regulados con características similares en la mayoría de países y regiones. Cuando un determinado espacio público “sobre todo si presenta cualidades urbanas de tipo estético, cultural, histórico o social” acaba transformado en un simple epígono de los globalizados centros comerciales, se elimina toda la interacción ciudadana que no sea de índole estrictamente mercantil o encaminada a ella. Los tradicionales mercados públicos techados y estables (figs. 14, 15, 16 y 17), los bajos comerciales de los centros urbanos (fig. 18) o los mercadillos eventuales sobre el espacio público (figs. 19 y fig. 20) forman parte de la cultura mediterránea y, por lo tanto, se integran como una variable más del modelo urbano compacto y mediterráneo.

Figura 14

Interior y exterior del mercado central municipal de Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

Figura 15

Interior y exterior del mercado central municipal de Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

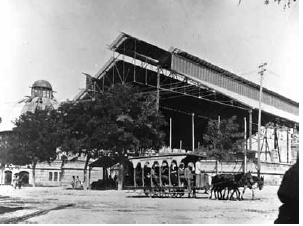

Figura 16

Fotografías históricas de 1919 (en construcción) y de 1939 del mercado central municipal de Alicante (España). Fuente: Archivo Municipal de Alicante

Figura 17

Fotografías históricas de 1919 (en construcción) y de 1939 del mercado central municipal de Alicante (España). Fuente: Archivo Municipal de Alicante

Figura 18.

Calle con bajos comerciales tradicionales en Montmartre, París (Francia). Fuente: elaboración propia, 2011

Figura 19.

Zoco en la medina de Fez (Marruecos). Fuente: cortesía de Ignacio Sempere Matarredona, arquitecto, 2009.

Figura 20.

Imagen aérea de mercadillo “no permanente, pero regulado” sobre el espacio público en Alicante (España). Fuente: Google Earth, 2011

La ciudad es una experiencia colectiva e interactiva entre ciudadanos “verdaderos artífices de la ciudad” sobre un lugar con identidad propia. Cuando esa interacción se reduce solo a lo mercantil, no estaríamos haciendo otra cosa que crear un nuevo contenedor comercial virtual “sin formalización arquitectónica” sobre el espacio público. Todo potencial aprovechamiento mercantil del espacio público no puede llevarse a cabo a espaldas de las implicaciones estéticas, culturales, históricas, sociales y afectivas constitutivas del acervo ciudadano.

La grave crisis mundial iniciada a finales de la primera década del siglo XXI ha afectado de lleno el triunfante modelo urbano, arquitectónico y mercantil de los centros comerciales, imperante durante las décadas anteriores. Una mayor sensibilidad urbana en el diseño de nuevos centros, más integradores con el entorno y más participativos con los ciudadanos “que no consumidores”, podría ofrecer una valiosa influencia de la actividad comercial a la cohesión de la ciudad, tal y como las experiencias históricas han demostrado. Por otra parte, la traslación de los criterios de diseño y gestión de los centros comerciales a los espacios públicos solo pueden ser admisibles si se garantizan las condiciones de calidad inherentes al propio espacio urbano, salvaguardando su accesibilidad, espontaneidad de uso, estética, representatividad pública y contexto cultural. El abuso del mercado sobre las cualidades del espacio público deriva antes o después en explotación y acabaría por consumir definitivamente las cualidades urbanas del mismo (fig. 21).

Figura 21.

Ocupación comercial excesiva del espacio público, a pesar de estar regulada, en la Explanada de España, en Alicante (España). Fuente: elaboración propia, 2015

La potencialidad comercial del propio espacio público no es negativa en esencia: forma parte sustancial de la interacción ciudadana y, por lo tanto, de la formación de ciudad; pero no debe traspasarse el umbral en que todo se diseña para que este sea el objetivo exclusivo de todo aquel que pise el lugar. Si alcanzamos ese punto, es cuando podemos considerar una plena centro-comercialización del espacio público, lo que haría desaparecer instantáneamente todo el carácter patrimonial, histórico, social, cultural y funcional que lo ha caracterizado y lo reduciría a un efímero espacio de consumo. Paradójicamente, la sociedad que da la espalda al espacio público es la misma que lo explota. La puesta en marcha de una correcta gobernanza “especialmente desde los estamentos públicos más cercanos al ciudadano, como son los ayuntamientos y similares instituciones de administración urbana local”, así como un control general desde todas las administraciones públicas implicadas en la regulación de las actividades comerciales sobre el espacio público, se propondría como ejercicio político de contención frente a los intereses privados de explotación indiscriminada de los espacios públicos. A pesar de la frecuente insensibilidad con nuestras ciudades, los criterios económicos y de mercado dictan que el espacio público ha sido, es y seguirá siendo un excelente lugar para la transacción comercial.