Introducción

Este artículo tiene como objetivo identificar y reflexionar desde una perspectiva social las diferentes formas de uso, apropiación y transformación del espacio público manifestadas en el sector que comprende la avenida 6ª entre la calle 11 y el puente José Eustorgio Colmenares de la ciudad de Cúcuta, partiendo de un estudio interdisciplinar entre la arquitectura y las ciencias sociales. Esto permite comparar los resultados obtenidos a partir de una perspectiva arquitectónica, fundamentada en la planificación y el diseño de espacios, con la óptica procedente de las ciencias sociales, que promueve el estudio del espacio vital de las personas y la vida cotidiana. Esto con el fin de establecer puntos de reflexión en torno a temas específicos e importantes como el desarrollo físico y vivencial de la ciudad, bajo una metodología cualitativa sustentada en la implementación de técnicas como la observación participante y la entrevista.

El planteamiento del problema se enfoca en el diseño, la planificación y el estado actual de los espacios públicos de la ciudad, a fin de responder a la necesidad de desarrollar estudios que comprendan el funcionamiento de su realidad social, arquitectónica y cultural y de indagar, analizar y reflexionar, desde un ámbito interdisciplinar, el espacio físico y vivencial presente en la avenida 6ª de la ciudad de Cúcuta, espacio público que históricamente se ha caracterizado por ser dinámico y estar en constante conflicto (fig. 1).

Figura 1.

Ubicación espacial de la avenida 6ª de la ciudad de Cúcuta. Fuente: elaboración propia, julio de 2012

Los estudios en relación con la ciudad se han ido centrando en reflexiones sobre el espacio abierto, dado que no solo están compuestas por elementos construidos, sino que se fundamentan, articulan y desarrollan en torno al espacio público, lugar donde por excelencia se desarrolla la vida urbana.1 Por tal razón, diversas disciplinas, como la arquitectura, la sociología, la geografía humana y la antropología, apoyadas en espacios académicos o de reflexión, adelantan diagnosis sobre el espacio público como componente activo e importante para el desarrollo de la ciudad, y así otorgan una guía para la formulación de proyectos arquitectónicos acordes a la realidad del espacio donde se desarrollan.2

Desde su dimensión sociocultural, el espacio público se manifiesta como una imagen dentro de la memoria de los ciudadanos que les permite identificarse con el pasado y el presente. Nace como resultado de la cotidianidad y las experiencias de las personas, quienes lo describen como espacios llenos de significados,3 demarcados por una dimensión existencial y una vinculación directa con el ser humano, desarrollada dentro de un espacio específico, compuesto de atributos bien definidos.4

A partir de 1960 se pueden tomar referentes sobre diversos autores que comprenden la importancia e influencia que ejerce el espacio público dentro de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. En La imagen de la ciudad,5 Lynch crea un perfil completo de la ciudad basándose en elementos como la estructura, la identidad y la significación a partir de encuestas que demarcan los itinerarios urbanos más representativos.6 Jacobs y Delgado idealizan el espacio público en torno a una construcción comunitaria, a través del ejercicio de deambular, percibir y reconocer los espacios que hacen parte de la cotidianidad7 bajo parámetros como la familiaridad y la seguridad, utilizando conceptos sociológicos como eyes on the street,8 reflexiones debatidas por Augé, quien estudia la etnología de la soledad del ciudadano urbano, por medio del análisis de las plataformas comerciales y sociales descritas como espacios anónimos, donde el transeúnte-usuario se instala temporalmente sin establecer contacto con sus semejantes y anula así el enfoque socializador del espacio público.9

Contextualización: un breve recuento historiográfico de la ciudad de Cúcuta

Luego del terremoto del 18 de mayo de 1875, la ciudad de Cúcuta empezó un proceso de reconstrucción liderado por el ingeniero militar Francisco de Paula Andrade, quien logró que en 1888, gracias a la utilización del ferrocarril, se ampliaran las comunicaciones a través del movimiento de personas, bienes y servicios, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, de la mano de Venezuela.10

Durante los años veinte, el crecimiento demográfico y la economía de la ciudad se desarrollaron aceleradamente;11 sin embargo, para los años treinta, el sistema económico tomó un giro significativo como consecuencia del cierre del ferrocarril, provocado en parte porque la actividad comercial interna fomentó la necesidad de utilizar automóviles, lo cual generó un cambio morfológico dentro de la ciudad, representado por la desaparición de las calles empedradas y dio paso a la construcción de nuevas vías como la autopista Cúcuta-San Antonio.12

Después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán,13 en 1948, la ciudad sufre nuevamente un crecimiento acelerado de población como respuesta al éxodo rural derivado de la denominada época de La Violencia en Colombia.14 Entre 1960 y 1970 se afianzó el vínculo comercial con Venezuela, consecuencia de la construcción del puente internacional Simón Bolívar, que propició una conexión directa con el país vecino que, junto al incremento comercial del bolívar, motivó a los venezolanos a comprar mercancías y víveres en Cúcuta.15

A mediados de los años ochenta, el centro de la ciudad se caracterizaba por su falta de organización espacial y la apropiación del espacio público por parte de los vendedores informales, demarcado por el uso y la transformación no solo del espacio físico, sino también del imaginario urbano-colectivo a partir del cual se asocia el centro de la ciudad con problemáticas como la movilidad, la seguridad y la falta de organización. Hacia 1985, la ciudad empieza a sufrir cambios a partir de la devaluación del bolívar, lo que genera desempleo e incrementa nuevamente la población flotante y el comercio informal,16 fenómenos que se manifestaron en la avenida 6ª —sector perteneciente al centro de la ciudad y objeto de la presente investigación— y la configuraron como uno de los principales puntos de comercio de Cúcuta.

Desde una perspectiva arquitectónica basada en las zonas homogéneas del sector, es importante resaltar el crecimiento acelerado en relación con el uso comercial y de servicios que ha llevado a que la avenida 6ª se instaure dentro del imaginario urbano-social de los habitantes de la ciudad.17 Morfológicamente, el eje de la avenida 6ª hace parte de una trama urbana con características de damero octogonal compuesto por manzanas regulares de 100 por 100 metros con un sistema de ejes norte-sur de avenidas y este-oeste de calles, características típicas del urbanismo colonial, rodeado de importantes hitos urbano-sociales dentro de los cuales se destacan: la catedral de San José de Cúcuta, la Alcaldía, el parque Santander, el parque nacional y el centro comercial a cielo abierto ubicado en la calle 10ª.

El sector de la avenida 6ª alberga el 80 % de la actividad comercial y de servicios de la ciudad. En este se generan conflictos urbanos ambientales que fomentan altos niveles de deterioro representados por la congestión vehicular y peatonal, así como por la ausencia de antejardines y zonas verdes que evidencian el no cumplimiento de las normas referentes al espacio público,18 y la contaminación visual-auditiva producto de la saturación del comercio, lo cual lleva a que se comporte como un sector crítico.

Metodología de investigación

Los resultados expuestos en el presente artículo hacen parte de un estudio cualitativo-hermenéutico en el que se utilizaron como técnicas de recolección la observación participante y la entrevista semiestructurada. La metodología consta de tres fases: la preconfiguración, a través de la cual se delimita el área de trabajo; la configuración, en la que se realiza el trabajo de campo, y la contrastación, en la que se refleja la comprensión de los datos obtenidos.19

La muestra objeto de estudio la conformaron treinta personas a las cuales, bajo el criterio de selección “ser comerciantes formales o informales ubicados en la avenida 6ª”, se les realizó una entrevista semiestructurada enfocada en el reconocimiento de temas específicos como la percepción y la valoración del espacio, las experiencias cotidianas, los usos más representativos del sector, la movilidad y la frecuencia de visitantes, desde una perspectiva de género.

Igualmente, se utilizó la observación participante, desarrollada entre mayo y julio de 2012 —una vez por semana— a partir de la división del sector a través de cuadrantes de observación compuestos por dos manzanas que parten del puente Eustorgio Colmenares en dirección hacia el parque Santander. Esta técnica se realizó mediante bitácoras de trabajo y la implementación de registros fotográficos, observando el momento exacto en el que acontecen los fenómenos o las actividades relacionadas con el uso, la apropiación y la transformación del espacio público, a partir de una guía de observación focalizada en las actividades cotidianas realizadas por los comerciantes informales y los transeúntes.20

In situ

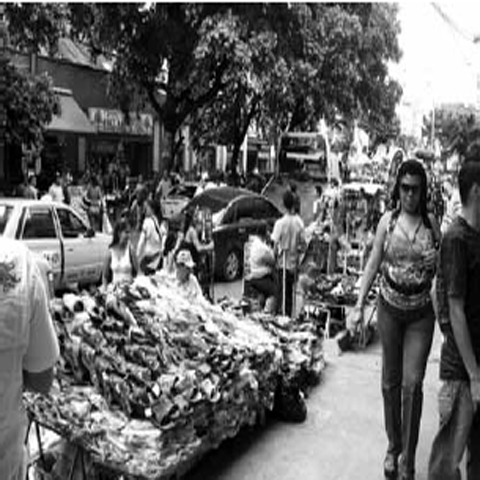

En Cúcuta, los entes gubernamentales han buscado diversas formas de contrarrestar el comercio informal que se presenta en la avenida 6ª y que se ha convertido en un círculo vicioso de soluciones que funcionan durante un corto espacio de tiempo21 y que generan un sector en continuo conflicto, caracterizado por una diversidad de usos que no trabajan en relación con la temporalidad —horas del día o días específicos de la semana—, sino que gira en torno a la afluencia de visitantes y los problemas de movilidad propios de la zona (fig. 2).

La avenida 6ª ha desarrollado una segmentación comercial “fruto de la planificación espontánea” que divide el sector y ubica al transeúnte (comprador) de acuerdo con el producto que necesite adquirir. La lectura a partir del parque Santander se encuentra representada por centros comerciales de mediana escala —Centro Comercial Pasaje Santander, Centro Comercial Maracay, Centro Comercial Plaza de los Andes, Centro Comercial Alejandría y el San Andresito— sumados a la aparición del comercio informal de venta de artículos como piscinas, juegos infantiles, películas, accesorios, lotería, entre otros.

A partir de la calle 7ª, la actividad comercial gira en torno a la venta de ropa y calzado en pequeños locales comerciales que comparten el espacio con microislas de comercio informal, dedicadas a la venta de útiles de aseo personal y productos de la canasta familiar de origen venezolano (contrabando), complementados con la aparición de carretas e improvisadas ventas informales de alimentos como frutas, verduras, carnes y pescados bajo altas condiciones de insalubridad (fig. 3).

Como fruto de la observación se puede afirmar que la avenida 6ª es un espacio que gira alrededor del comercio informal y la relación entre las pequeñas y grandes ventas que, gracias a su flexibilidad de distribución, cambian constantemente la imagen del sector y lo convierten en un espacio temporal de configuración atípica. Ello, sumado al flujo vehicular y a la alta afluencia de personas, genera diferentes tipos de actividades y lecturas reivindicadas por los transeúntes, quienes utilizan, viven y perciben el espacio de una manera diferente, pues lo visualizan como un lugar de paso y estancia corta, destinado al uso y apoyo comercial22 (fig. 4).

La relación entre el espacio físico y el espacio vivencial es una imagen configurada dentro de la memoria de los habitantes de Cúcuta, debido a que la práctica y la informalidad del sector han estado presentes a lo largo de los años. Sin embargo, después de implementar las políticas gubernamentales destinadas a la reubicación de los comerciantes informales y a la solución de los problemas de movilidad y seguridad propios del sector, el panorama descrito sufre un cambio radical que abre paso al recorrido de nuevos espacios, experiencias y significados que lastimosamente solo brindan un cambio momentáneo que no obedece ni responde a las necesidades de ls usuarios o los comerciantes del lugar.

Apreciaciones y reflexiones

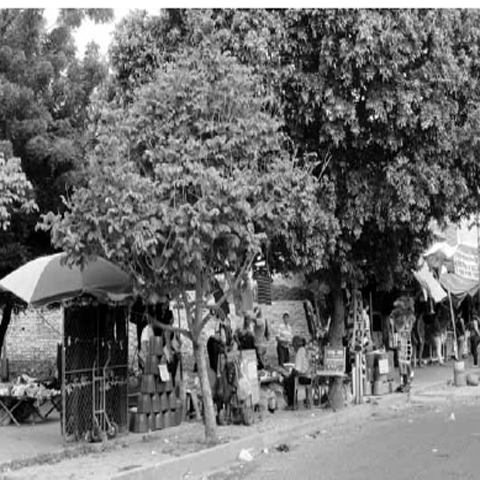

Las nuevas políticas gubernamentales de la ciudad de Cúcuta apostaron en el 2012 por el desarrollo de la “plaza lineal” junto al puente José Eustorgio Colmenares, a fin de reagrupar y sectorizar el comercio informal de la zona, y con ello despejar las vías y brindarle una nueva imagen comercial a la avenida 6ª.23 Después de varios meses de reuniones con la Asociación de Vendedores Informales de Cúcuta (Asovicu) se logró un consenso a partir de la propuesta urbano-arquitectónica ofrecida por la Alcaldía y sus consultores, a través de la cual los comerciantes informales contarían dentro de la plaza lineal con un mobiliario y un espacio específico para laborar. Con el paso del tiempo, el proyecto quedó inconcluso y en la plaza solo se demarcaron los espacios de venta. Ello generó malestar en los vendedores informales, quienes nuevamente procedieron a apropiarse desorganizadamente del sector (fig. 5).

Figura 5.

División espacial destinada a la adjudicación de puntos de venta de comercio informal en la plaza lineal de la avenida 6ª. Fuente: elaboración propia, mayo de 2012

Como consecuencia de esta situación, los vendedores informales se volcaron nuevamente al espacio público y se situaron en las aceras, utilizando el espacio de circulación como improvisadas vitrinas para ofrecer sus productos a los transeúntes, quienes ahora con movilidad y accesibilidad reducida deben compartir el espacio con los vehículos motorizados, bajo un ambiente de tensión que genera un área de exclusión, sumada a la inseguridad, cuyo efecto son estancias cortas y puntuales por parte de los compradores24 (fig. 6).

De las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, vale la pena resaltar en relación con la percepción de seguridad que el género masculino manifiesta en mayor medida (60 %) un sentimiento de seguridad dentro del sector sometido a estudio. Es evidente una clara y marcada diferenciación espacial a través de la cual los hombres expresan una mayor comodidad hacia el espacio abierto; mientras que las mujeres resaltan que los espacios públicos que transitan o conviven deben prestar unas características físicas y vivenciales que faciliten su uso y apropiación, destacando la iluminación, la materialidad, el mobiliario y la afluencia de otros colectivos de la sociedad.25

A la experiencia vivencial desarrollada en el sector se le debe adicionar la problemática física, demarcada por obstáculos como la superposición de materiales en los andenes, el deterioro y la ubicación improvisada de rampas y circulaciones “hechas en casa”, que sumadas a la contaminación —producto de los desechos y desperdicios de las ventas cotidianas—, así como las inundaciones de las aguas lluvias y las aguas residuales, deterioran el espacio y dificultan aún más la movilidad y la estancia (fig. 7).

Aunque la avenida 6ª se caracteriza por una vocación comercial, su configuración espacial se encuentra demarcada como un límite intangible —a partir de la organización de los puestos de comercio informal sobre los andenes— que localiza a los vendedores ambulantes y a los transeúntes en los espacios más cercanos a las vías, lo cual genera zonas de tolerancia internas donde se hacen visibles problemáticas sociales como habitantes de la calle, drogadicción y prostitución —sobre todo en horas nocturnas— y fortalece un claro y profundo sentimiento de inseguridad (fig. 8). Por esta razón, la avenida 6ª cuenta con la presencia constante de policías del cuadrante, que aunque tienen por objetivo acercarse y solucionar los problemas de la comunidad en este sector, solo cumplen una función preventiva; mientras que las microrredes de seguridad compuestas por los comerciantes del sector son las que finalmente se encargan de la seguridad.

Consideraciones finales

A lo largo de los años, el espacio público de la avenida 6ª en Cúcuta se ha caracterizado por ser un espacio simbólico, histórico, dinámico, vivo e interactivo; pero en continuo conflicto, debido a su falta de organización espacial producto de la llegada masiva del comercio informal y la falta de propuestas integrales planteadas por parte de los entes gubernamentales, que hasta el momento solo han llevado a cabo soluciones transitorias. Es claro que en el sector, a partir de estas directrices, se desarrolla un orden aparente que se transforma y agudiza, dependiendo de la temporada comercial del año y se configura como un espacio de exclusión.

Desde esta perspectiva, se considera que el eje de la avenida 6ª debe someterse a una rigurosa evaluación de ambientes arquitectónicos que permita diagnosticar la calidad del espacio físico-vivencial, haciendo hincapié en su accesibilidad, funcionabilidad, seguridad, iluminación, señalización y materialidad; estableciendo desde las bases de la planificación urbano-territorial criterios y sugerencias que contribuyan a mejorar la experiencia del ciudadano dentro de los espacios que cotidianamente usa, se apropia y transforma; reconquistando el espacio público a través de propuestas incluyentes, cuyo objetivo principal se centre en otorgarle a la ciudadanía condiciones de confort, seguridad, amenidad, atractivo y accesibilidad, mediante el correcto uso del mobiliario urbano y la creación de hitos o referentes urbanos que fortalezcan la identidad y generen un sentido de pertenencia.

Se trata, entonces, de mejorar la calidad de vida tanto para el usuario como para las personas que laboran en el sector, de reconocer plenamente la importancia del espacio público dentro de la configuración de la ciudad y, por lo tanto, de ejecutar medidas enfocadas en la solución de los conflictos tanto físicos como vivenciales. Se apuesta por la reflexión que gira en torno a la percepción del espacio público como uno de los principales componentes que organiza, fundamenta y le otorga un sentido a la ciudad, promoviendo su sano desarrollo y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

En pro del aprovechamiento de todas las disciplinas involucradas en el continuo proceso de construcción de la ciudad, es necesario resaltar que la puesta en marcha de la interdisciplinariedad como fundamento teórico y la utilización de metodologías cualitativas favorecen el reconocimiento de categorías que permiten contrastar y teorizar la realidad, a fin de generar nuevos métodos de investigación centrados en la validez y la consistencia de los criterios sometidos a estudio, que sin lugar a dudas favorecerán el desarrollo de la investigación.