Introducción

Sorprendentemente, en todas las historias sobre el cine que han sido publicadas a lo largo de estos años, muy poca atención se ha prestado a los lugares en los cuales las películas han sido mostradas, a los arquitectos tan asombrosamente inventivos que fantasearon con estos templos cinematográficos, o a los obreros que hicieron de ellos lo que fueron. Este libro es su epitafio oportuno.1

Ben Hall, The Best Remaining Seats

En el extracto citado —proveniente del prólogo escrito en 1961 por el periodista norteamericano y crítico de cine Bosley Crowther, para The Best Remaining Seats—, se pone de manifiesto la carencia de estudios sobre los edificios para la exhibición cinematográfica y sobre sus creadores, justo al iniciar la década de los sesenta cuando el fenómeno de los multiplex aparecía ya en el horizonte como una alternativa comercial materializada en tipologías arquitectónicas concretas.

Desde la aparición del espectáculo cinematográfico, los temas de investigación a los cuales apuntaron los investigadores de ciencias sociales fueron siempre los otros dos sectores que precedían a la exhibición en la cadena comercial, es decir, la producción y la distribución.

Crowther, en cuanto voz reconocida de la crítica cinematográfica a lo largo de tres décadas en The New York Times, expresaba de esta manera la preocupación de amplios sectores de la sociedad ante la destrucción de aquellos espacios que pocos años atrás habían sido considerados verdaderos templos, tanto en las grandes metrópolis como en las pequeñas ciudades, y cuyo lenguaje arquitectónico alimentó durante décadas el repertorio de alternativas formales de otras arquitecturas comerciales.

Por su significado en la memoria colectiva, y en el espacio urbano, la arquitectura de aquellos edificios construidos fundamentalmente entre 1920 y 1960, y que conocemos en español como salas de cine, cinemas o simplemente teatros, ha inspirado en el último cuarto de siglo un número creciente —aunque todavía marginal— de estudios que en su conjunto han permitido redescubrir y valorizar la historia de este tipo de edificio característico del siglo XX.

Las investigaciones recientes llevadas a cabo en países europeos y en Estados Unidos, principalmente por historiadores de la arquitectura y del arte, se han apoyado sucesivamente en una serie de textos que se han convertido rápidamente en ‘clásicos’ entre quienes abordan el tema en cuestión.

Dichos textos, escritos entre los años sesenta y los años noventa, conforman una historiografía reducida, proveniente, sobre todo, de países anglosajones: aquellos autores ‘pioneros’ que analizaron el fenómeno de la arquitectura de cinemas —deplorando su abandono y vaticinando su pronta extinción— publicaron sus textos en Estados Unidos e Inglaterra durante los años sesenta. El primero de ellos, de 1961, fue escrito por el periodista norteamericano Ben Hall2 (1921-1970), y el segundo, en 1969, por el arquitecto británico e historiador de la arquitectura Dennis Sharp (1933-2010).

Metodología

El tema del presente artículo surge de la reflexión en torno a uno de los elementos centrales de la tesis doctoral del autor,3 en la cual se estudió la arquitectura para la exhibición cinematográfica y su mediatización a través de publicaciones y revistas europeas y americanas de arquitectura.

La reflexión que se propone en el artículo toma como punto de referencia la publicación de The Best Remaining Seats. The Golden Age of the Movie Palace,4 por cuanto esta obra marca la transición entre una literatura profesional de arquitectura y construcción —que presentaba la sala de cine como un espacio definido según un programa arquitectónico—, y una literatura que a partir del reconocimiento de la crisis de dicha arquitectura sentaría las bases de su historiografía.

Además del análisis de los principales aportes de The Best Remaining Seats, se exponen algunos elementos desarrollados en las investigaciones posteriores de aquellos autores anglosajones —Sharp, Atwell, Naylor, Valentine y Eyles—, cuyas publicaciones constituyen el núcleo fundamental de la historiografía de esta tipología arquitectónica.

El corpus de publicaciones que aquí se analizan ha sido consultado en el fondo de archivos de la Cinema Theatre Association,5 en Londres. En el fondo de archivos conocido como Fonds Eldorado6 —conservado en el Centre d'Archives d'Architecture du XX° siecle7—; en la Bibliothèque Forney, y en la Biblioteca de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine —Palais de Chaillot—, en París.

‘Escuelas’ y modelos de una arquitectura comercial en evolución

Para explicar la existencia de los modelos arquitectónicos consolidados y adoptados masivamente en Estados Unidos y ‘exportados’ globalmente durante los años veinte y treinta,8 Hall identificó dos grandes ‘escuelas’ que marcaron la proyectación de salas de cine:

Existieron dos escuelas mayores en el diseño de cinemas: la escuela estándar (o “hard-top”) que tenía su precedente en el teatro de ópera y el vodevil, alcanzando un desarrollo aún más exótico con el transcurrir de la década (1920); y la escuela atmosférica (o de “stars-and-clouds”) que tomaba prestados elementos de la Naturaleza, así como de los más extravagantes diseñadores de jardines del pasado.9

Dichas escuelas son personificadas en el relato de Hall sobre el caso norteamericano, por arquitectos totalmente especializados en el diseño de salas de cine: John Eberson10 (stars-and-clouds) y Thomas W. Lamb11 (hard-top), a cuya presencia, sin embargo, el autor añade un tercer personaje que encarnaría otra escuela:

Hubo un tercer titán en el campo del diseño de la sala de cine norteamericana: compartiendo honores con John Eberson y Thomas Lamb, estaba la firma originaria de Chicago, compuesta por C. W. (Rapp) y George Rapp […] Mientras Eberson apuntaba a los imponentes efectos meteorológicos, y Lamb ejecutaba una escala que iba desde la elegancia formal hasta la fantasmagoría de Las mil y una noches, Rapp & Rapp privilegió una idea sobre todas las otras: la de una opulencia engorrosa a la vista.12

Lejos de pretender efectuar un estudio global y exhaustivo de los edificios para la exhibición cinematográfica en las ciudades norteamericanas, Hall optó por sintetizar e ilustrar a través de fotografías —prescindiendo del recurso a los planos arquitectónicos— las características de aquellos teatros que marcaron una época y que serían imitados una y otra vez, como sucedió con el Regent13 (1913) (fig. 1) y el Rialto (1916) (fig. 2) en Nueva York, los dos diseñados por el arquitecto Thomas W. Lamb.

Figura 1.

Fachada principal del Regent, primera sala de lujo en Nueva York. Fuente: Hall, The Best Remaining Seats, 34.

Figura 2.

Publicidad con la fotografía del interior del Rialto “Templo del cine”. Fuente: Hall, The Best Remaining Seats, 46

Como eje de su relato, Hall eligió al Roxy Theatre14 —inaugurado en 1927 (fig. 3) y conocido en su época como la ‘catedral del cine'—, y expuso en torno a la historia del Roxy los avatares de las monumentales salas de cine de entreguerras —y de las que sobrevivieron hasta la aparición de la televisión—, momento en el cual la sociedad que había creado un ritual en torno a esta forma de “consumo de imágenes”, dejaría de visitar masivamente estos edificios.

Figura 3.

Anuncio en el New York Times (4 de marzo de 1927) pro mocionando la apertura del Roxy. Fuente: Hall, The Best Remaining The Best Remaining Seats, 65

El Roxy es la única sala de la cual Hall publica algunas reproducciones de planos arquitectónicos: la planta principal y un corte total del teatro (figs. 4 y 5), y en dichos planos puede apreciarse, entre otros detalles, la monumentalidad del foyer y de la sala para 6200 personas.

Figura 5.

Planta principal del Roxy Theatre. Arquitecto: Walter W. Ahlschlage. Fuente: Hall, The Best Remaining Seats, 128

El reconocimiento del Roxy, gracias a la abundante mediatización de la cual fue objeto en todo tipo de publicaciones —especializadas y para el ‘gran público’—, aseguró su legendaria fama, al lado de otros pocos que rivalizaron con este en lujo y dimensión, como el Radio City Music Hall también en Nueva York —fachada noroccidental del Rockefeller Center (figs. 6 y 7)— con capacidad para aproximadamente 6500 espectadores, o el Gaumont Palace15 en París (fig. 8), que era promocionado en Francia como “la plus belle salle du monde” (fig. 9), capaz de albergar aproximadamente a 6000 espectadores.

Figura 6.

Fachada y localización del Radio City, en una antología italiana sobre cinemas y teatros. Fuente: Moretti, Teatri, 37

Figura 7.

Vista de la boca de escena del Radio City, mostrando el detalle de la iluminación, en una publicación sobre arquitectura luminosa y aparatos modernos de iluminación en diversas tipologías comerciales. Fuente : Architetture luminose, Canesi & Cassi Ramelli, 1941

Figura 8.

Nueva fachada del Gaumont Palace en 1931. Arquitecto: Henri Belloc. Fuente: revista La Technique des Travaux, septiembre de 1931, 530

Figura 9.

Dibujo de la fachada del Gaumont Palace en el primer número del suplemento de La Cinématographie Française dedicado a la arquitectura de cinemas. Fuente: Cinema Architecture, portada

Aquellos enormes edificios —cuyo espacio central era, por supuesto, la sala de cine— ofrecían, además, otros servicios y novedosas actividades comerciales que buscaban atraer la atención de los espectadores y garantizar su permanencia antes de las funciones cinematográficas o después de estas, con lo cual los propietarios aseguraban otro tipo de ingresos por cuenta del consumo adicional en los bares, restaurantes, cafés, etc., que animaban particularmente la vida nocturna en el interior de estos grandes cinemas.

Por otro lado, en las publicaciones periódicas de la época encontramos proyectos no comerciales en los cuales la sala de cine también era uno de los temas centrales, como en el caso —quizás no tan conocido— de las dos salas de cine del Palacio de los Sóviets, una de las cuales, según se menciona en el número de diciembre de 1933 de la revista británica The Ideal Kinema and Studio, podría albergar hasta 20.000 espectadores (fig. 10).

Figura 10.

“El gigantesco Palacio de los Sóviets, en Moscú, el cual deberá albergar dos enormes cinemas, el más grande de ellos con un aforo de 20.000”. Fuente: The Ideal Kinema and Studio, 7

En la posguerra, si bien la intención de Hall de clasificar decenas de miles de cinemas construidos en el territorio norteamericano en tan solo dos o tres grupos puede parecernos hoy excesivamente general y excluyente, al dejar por fuera una diversidad de propuestas tipológicas que también podrían considerarse ‘escuelas’ o modelos entre ellas, algunas de origen europeo16, es fundamental señalar que fue este primer intento de síntesis realizado por Hall para trazar una genealogía de esta arquitectura, el verdadero punto de partida tanto en la práctica profesional como en la investigación histórica, para el estudio y la conservación de dicha arquitectura.

A lo largo de la historia que Hall describe —valiéndose de un lenguaje y un tono evidentemente asociado a su profesión de periodista y no al de un historiador de la arquitectura—, el autor complementa su discurso empleando formas de diagramación innovadoras, cercanas a las propuestas gráficas y a los formatos de las revistas y diarios de la época, que lo alejaban así de los tipos de puesta en página que durante los años anteriores caracterizaron las publicaciones especializadas de arquitectura.

Dirigiéndose principalmente al ‘gran público’ —lectores no especializados en temas de arquitectura—, Hall emplea, por ejemplo, una secuencia fotográfica de ocho imágenes inéditas —fechadas desde noviembre de 1926 hasta marzo de 1927— que ilustra diversas etapas en la construcción del Roxy, comenzando por una imagen de la antigua estación que ocupaba el predio (fig. 11).

Figura 11.

“Roxy… una historia… de una estación a la catedral del cine”. Secuencia de fotografías que muestra el proceso de construcción del Roxy Theatre. Fuente: Hall, The Best Remaining Seats, 77 y 78

La puesta en página y los contenidos propuestos por Hall distaban, definitivamente, del enfoque técnico que hasta entonces era privilegiado en las publicaciones que desde finales de los años veinte abordaron aspectos arquitectónicos de las salas de cine y que lograron, a través del dibujo arquitectónico y de la fotografía, difundir modelos y conceptos estéticos reproducidos por arquitectos en toda Europa y a lo largo del continente americano.

Las publicaciones que precedieron a The Best Remaining Seats, escritas fundamentalmente por arquitectos alemanes, franceses e italianos —algunos de ellos con experiencia práctica en el diseño y la construcción de cinemas—, difundieron esquemas y modelos que condicionaron la idea de lo que ‘debería ser' el interior y el exterior de la arquitectura comercial creada para el espectáculo cinematográfico: el ejemplo más destacado —y tardío— de ellos lo constituye el tratado publicado en 1957 titulado Kinos: Filmtheater und Filmvorführräume. Grundlagen, Vorschriften, Beispiele, Werkzeichnungen, del arquitecto alemán especialista en construcción de cinemas y teatros, Paul Bode, quien efectuó un elaborado trabajo de síntesis ampliamente ilustrado abarcando todos los aspectos inherentes al diseño de cinemas (figs. 12, 13 y 14).

Figura 12.

Tipologías de fachadas para salas de cine, propuestas por el arquitecto alemán Paul Bode. Fuente: Bode, Kinos, 87

Figura 13.

Alternativas para la señalización externa en diversos tipos de salas de cine. Fuente: Bode, Kinos, 89

Figura 14.

Esquemas de circulaciones recomendadas (para público y personal) en una sala con capacidad para 1200 espectadores. Fuente: Bode, Kinos, 35

La obra de Bode y otros textos de la misma época, como La salle de cinéma moderne (Lechesne, 1955), Tecnica delle construzioni di cinema e teatri (Cavalle, 1955), Edifici per gli spettacoli: teatri, teatri di massa, cinema, auditori, radio e cinecentri (Cassi Ramelli, 1956) y Architetture per lo spettacolo (Aloi, 1958), representan un conjunto de publicaciones que, por sus contenidos y su discurso, deben catalogarse ya no como parte integral de la historiografía del tema que nos ocupa, sino como parte de una última generación de fuentes impresas producidas durante la etapa final en la evolución de la sala de cine como edificio autónomo, justo antes de la publicación de The Best Remaining Seats.

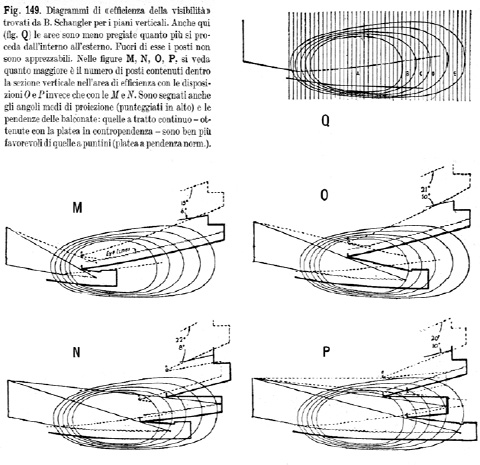

Entre aquellas escasas publicaciones de la inmediata posguerra en las cuales se abordó en detalle la explicación de pormenores técnicos y arquitectónicos de una arquitectura tan diversa como lo era la de salas de cine, es importante señalar el impacto que pudo tener en dicha difusión de conocimientos especializados, la publicación en 1948 de la segunda edición revisada y ampliada (la primera fue en 1945) de Edifici per gli spettacoli, del arquitecto A. Cassi Ramelli, en la cual ocupaban un lugar fundamental los análisis constructivos y técnicos del espacio interior (fig. 15).

Figura 15.

Diagramas en corte de “eficiencia de la visibilidad” para el interior de diversos tipos de salas de cine. Fuente: Cassi Ramelli, Edifici per gli spettacoli, 135

El uso de gráficos y esquemas analíticos para ilustrar programas arquitectónicos y relaciones espaciales en cinemas, ya era empleado por otros autores de textos de corte más generalista pero que también daban cuenta en algunas páginas, del desarrollo de la arquitectura comercial para la exhibición de cine: el mejor ejemplo es sin duda el caso del reconocido Bauentwurfslehre Handbuch für den Baufachmann, Bauherren, Lehrenden und Lernenden (traducido al español bajo el titulo Arte de proyectar en arquitectura), de Ernst Neufert, y donde los cinemas aparecían clasificados junto a los teatros y a los establecimientos para espectáculos deportivos (fig. 16).

Figura 16.

Esquema de relaciones espaciales interiores y de superficie en un modelo de sala de cine. Fuente: Neufert, Les éléments des projets de construction, 245

Es importante señalar que el recurso a las ilustraciones y esquemas de tipo arquitectónico —para explicar esquemas de funcionamiento en temas acústicos y ópticos de la arquitectura interior de cinemas—, descartado totalmente por Hall, fue retomado tras casi una década, en 1969 por Sharp en The Picture Palace and Other Buildings for the Movies (fig. 17), y constituye el primer estudio realizado por un historiador de la arquitectura en abordar de forma precisa la historia de las salas de cine, aunque como ya lo hemos anotado, la literatura profesional anterior ya había analizado ampliamente las variables y posibilidades tipológicas (fig. 18), y otros aspectos técnicos y de diseño (fig. 19).

Figura 17.

Cinco esquemas para la disposición interior de salas de cine. Fuente: Sharp, The Picture Palace, 163

Figura 18.

Esquemas en corte, publicados por Bode, una década antes que los de Sharp. Fuente: Bode, Kinos, 47.

Figura 19.

“Los e ementos determinantes de la visibilidad sobre el plano vertical”. Fuente: Le chesne, chesne, La salle de cinema moderne, 77.

A diferencia de Hall, quien carecía de una formación arquitectónica, Sharp, en cuanto arquitecto e historiador de la arquitectura, se apoyó ampliamente en la información disponible en revistas de arquitectura británicas y estadounidenses, entre ellas: Architectural Forum, Architectural Record (Estados Unidos); Architect and Building News, Architecture Illustrated, Architectural Review, The Builder y Building (Reino Unido).

Hall, por su parte, prescindiendo de información arquitectónica — plantas, cortes o fachadas—, y recurriendo a fuentes tan diversas como los anuarios del sector cinematográfico, tomó partido por la publicación de imágenes variadas que ofrecieran al lector información sobre cualquier aspecto ligado a la sala —del mobiliario, del personal del teatro, de los eventos, de la publicidad utilizada, etc. —, pues finalmente la arquitectura siempre se hacía presente como ‘telón de fondo’.

La heterogeneidad de las imágenes escogidas por Hall son el reflejo de la heterogeneidad de las fuentes consultadas: periódicos de circulación nacional, diarios locales, publicidad impresa, anuarios y revistas de cinematografía, con lo cual el autor logra en The Best Remaining Seats aproximar al lector a la problemática central planteada, induciéndolo a tomar conciencia sobre el valor patrimonial de las salas de cine.

Es indudable que el manejo propuesto por Hall de fuentes consideradas ‘no tradicionales’ —e ignoradas por los historiadores de la arquitectura que privilegiaban exclusivamente la fotografía arquitectónica profesional—, constituyó un aporte decisivo que ha obligado progresivamente a quienes se interesan en la historia de las salas de cine a explorar otras fuentes como pueden serlo las cartas postales o las propias revistas de cine.

Llaman la atención particularmente algunas ilustraciones seleccionadas por Hall, entre las cuales vale la pena destacar una caricatura publicada en 1929 en New Yorker Magazine (fig. 20), en la cual se ironiza acerca de la ostentosa decoración concebida por Harold W. Rambusch para el interior del Roxy en Nueva York, por cuanto este cinema representaba en el imaginario del transeúnte corriente el culmen de una suntuosidad solamente equiparable a la de las antiguas catedrales.

Figura 20.

A la izquierda: “Mami, ¿Dios vive aquí?”. Caricatura de Helen E. Hokinson, alusiva a la opulencia y la majestuosidad de la rotonda central interior del Roxy Theatre, New Yorker Magazine, 23 de febrero de 1929. Fuente: Hall, The Best Remaining Seats, 123

La ornamentación interior de las grandes salas de cine construidas en los años veinte y treinta alcanzó un alto grado de opulencia, catalogado muchas veces de excesivo. Quería rivalizar con la elegancia de la arquitectura teatral clásica, imitada hasta en los más sencillos cinemas de barrio de la época, donde siempre tuvo cabida algún decorado egipcio, chino, árabe o azteca.

La estética adoptada por los arquitectos de cinemas consolidó en este tipo de arquitectura comercial el gusto irrefrenable por un exotismo ecléctico, explotado por los propietarios incluso en la publicidad impresa, tal y como se observa en los programas que invitaban a descubrir los espectáculos semanales y los estrenos en salas como el Marbro (fig. 21) —inaugurado en 1927, con capacidad para aproximadamente 4000 espectadores— y el Oriental (fig. 22) —inaugurado en 1926, con capacidad para aproximadamente 3000 espectadores—, ambos ubicados en el corazón de Chicago.

Figura 21.

Publicidad y programa de actividades semanales del Marbro Theatre, del arquitecto Edward Eichenbaum. Fuente: Hall, The Best Remaining Seats, 20

Figura 22.

Publicidad y programa de actividades semanales del Oriental Theatre, de los arquitectos Rapp … Rapp. Fuente: Hall, The Best Remaining Seats, 42

El impacto visual que las espectaculares fachadas de cinemas ejercían en quienes las contemplaban al deambular por cualquier metrópoli europea o americana y la fascinación que irradiaban los decorados interiores de las salas en quienes pagaban el boleto para ver una película podían adivinarse al escrutar las portadas de revistas especializadas en arquitectura y construcción17 (figs. 23 y 24), que buscaron atraer a sus lectores con imágenes fotográficas de los más llamativos ejemplos internacionales de salas de cine: a través de esta forma de mediatización, los cinemas norteamericanos de la época del Roxy se hicieron reconocidos mundialmente, aún más que los modelos alemanes de los años veinte, que las novedosas propuestas holandesas de los años treinta o que las ingeniosas alternativas francesas de entreguerras.

Propietarios de cinemas y arquitectos especializados

Un aspecto fundamental desarrollado por Hall fue la valoración dada al rol de la relación entre propietarios y arquitectos especializados en salas de cine, que revela la trascendencia que tuvo la comunicación entre estas dos partes en el proceso de diseño y construcción de este tipo de arquitectura.

A diferencia de la literatura especializada en arquitectura y construcción de cinemas, que había pasado por alto hasta entonces el rol del propietario en el resultado final del proyecto arquitectónico, Hall saca a la luz la incidencia fundamental que tuvieron en la mayoría de los casos los empresarios de circuitos de exhibición o de salas independientes sobre el trabajo formal de los arquitectos e ingenieros, quienes debieron, además, especializarse en un muy corto periodo en una arquitectura tan específica y al mismo tiempo cambiante como lo fue la arquitectura de cinemas.

A lo largo de The Best Remaining Seats, el ejemplo ideal de dicho ‘equilibrio de fuerzas’ es ampliamente documentado y comentado, pues ese fue el caso del empresario estadounidense Samuel L. Rothafel —mejor conocido como “Roxy”18— (fig. 25), quien controlaba hasta el mínimo detalle el trabajo de los arquitectos encargados de los proyectos de su circuito de exhibición, y entre cuyos asesores estaban figuras emblemáticas de la arquitectura norteamericana de la época, como Thomas W. Lamb y Walter W. Ahlschlager.

Figura 25.

El empresario Samuel L. Rothafel frente al majestuoso órgano Kimball —único en su género— del Roxy Theatre. Fuente: Naylor, American picture palaces, 39

Rothafel encarnó al propietario de sala(s) de cine que asumía un rol que sobrepasaba el del cliente pasivo a la espera del resultado de la creatividad y del savoir-faire del arquitecto: de esta actitud ‘invasiva’ quizás provenga el eclecticismo abracadabrante y excesivo que caracterizó la arquitectura de las salas de cine de aquella época, y que fue retomado simultáneamente en la arquitectura exterior de tantas otras tipologías arquitectónicas destinadas a actividades comerciales.

El análisis de Hall sobre el caso Rothafel ha servido como referencia a investigadores que posteriormente se han centrado en el estudio de la producción arquitectónica de los departamentos de diseño de los circuitos de exhibición, donde hicieron carrera arquitectos especializados en el diseño exterior o interior de dichos edificios, al trabajar permanentemente para una misma firma, y que luego prestarían sus servicios como profesionales independientes a propietarios de salas o a empresarios de circuitos de diversas escalas.

En este sentido, encontramos dentro del corpus de la corriente anglosajona de esta historiografía, dos trabajos icónicos inspirados en el legado de Hall: por un lado, la obra de la historiadora norteamericana de la arquitectura Maggie Valentine; por otro, el conjunto de estudios del investigador británico Allen Eyles.19

Cinemas como arquitectura(s) de mass media: la era de la arquitectura publicitaria

Durante los años treinta y hasta la inmediata posguerra —cuando se publica The Best Remaining Seats—, el lenguaje desarrollado en la arquitectura exterior de los cinemas convirtió a estos edificios en verdaderos landmark, en el sentido dado al término por Kevin Lynch (The Image of the City, de 1960): particularmente en el paisaje nocturno, el empleo innovador de la iluminación con fines publicitarios y la búsqueda de una verticalidad monumental a través de elementos arquitectónicos puramente decorativos invadieron el skyline de las ciudades.

En el análisis de Hall encontramos enunciada una de las principales características de la arquitectura de cinemas de aquella ‘edad de oro’: a diferencia de la arquitectura interior regida desde un principio por la tradición de la arquitectura teatral, la arquitectura exterior se convirtió durante los Roaring Twenties en un ‘laboratorio’ en el cual alternaban toda clase de estilos —metáforas navales, pastiches orientalistas, etc.— y lenguajes vanguardistas —Art Nouveau, Art Déco, International Style, etc.—, y se experimentaba con nuevos materiales e instalaciones —acústicos, de iluminación, de calefacción, etc.— que rápidamente fueron retomados en otras tipologías comerciales igualmente modernas y en plena evolución.

La sala de cine como edificio autónomo o como apéndice de edificaciones más complejas —con diversos usos e implantaciones de gran escala— sobresalía en el horizonte urbano por su triple identidad como arquitectura comercial, publicitaria y nocturna.

La publicación de Hall, al ‘redescubrir’ y valorizar la sala de cine en cuanto objeto arquitectónico moderno, al tiempo que subrayaba la existencia de elementos formales y simbólicos, coincidió —aunque en otra dimensión de análisis— con lo formulado casi simultáneamente por un historiador italiano de la arquitectura: seis años después de la publicación de The Best Remaining Seats, Renato de Fusco definía la arquitectura como un tipo particular de mass medium20 (Architettura come “mass médium”, de 1967) y estableció un paralelo entre los aspectos culturales de la producción arquitectónica reciente, con respecto a los medios de comunicación de masas.

Las salas de cine constituyeron, según el análisis de De Fusco, uno de los ejemplos representativos y universales de la arquitectura nacida para/o en función de los mass media, pues estos “además de cumplir su función específica, incitan a la participación y al intercambio, estimulan el consumo, propagan los productos; en una palabra, producen una masa ingente de informaciones que determinan a su vez una serie de tipos y de esquemas arquitectónicos, de decoración, de diseño”.21

El agudo análisis de De Fusco sustentaba así una realidad de la cual la arquitectura de cinemas aparecía entonces como prueba fehaciente: desde el periodo de entreguerras, la arquitectura comercial había adquirido el estatus de un producto cuya ‘univerzalización’ a través de la global village, definida por Marshall McLuhan, estaba garantizado por la circulación de modelos difundidos mundialmente a través de los mismos mass media.

En este contexto de circulación creciente de información, encontramos, sin embargo, que en los países ‘periféricos’ la reproducción casi simultánea —copia o imitación— de las sucesivas innovaciones formuladas en Estados Unidos y Europa en el campo de la arquitectura de salas de cine no incluyó todas las variables tipológicas producidas en los ‘centros’.

El caso más notable fue el de los Newsreel, que poblaron a partir de los años treinta las capitales y las grandes ciudades europeas y estadounidenses, y cuya relevancia en el campo de la comunicación se vio reforzada por su rol como objetos publicitarios implantados en el espacio urbano o en el interior de grandes equipamientos (estaciones de tren, centros comerciales, etc.) y configuraron un cambio en la escala de los espacios destinados a la proyección cinematográfica, que pasarían a tener menos de 1000 localidades en contraposición a los monumentales cinemas de más de 2000 localidades, característicos de los années folles.

Conclusión

De la misma manera en que los debates propuestos por el urbanismo y la reflexión en torno a los problemas de las grandes ciudades del siglo XX fueron replanteados a partir de la aparición en 1961 de la obra de Jane Jacobs,22 una figura ajena a las escuelas de arquitectura y urbanismo, habría que esperar la iniciativa de un periodista como Ben Hall —en el mismo año que Jacobs— para desencadenar con su publicación un interés efectivo por el estudio y la conservación de los cinemas.

Resultado de una necesidad espacial precisa para el desarrollo de una actividad social y cultural; pero ante todo económica en cuanto manifestación comercial, la arquitectura para la exhibición cinematográfica simbolizó durante el periodo de entreguerras y hasta la inmediata posguerra una modernidad que transformó el estatus urbano de las actividades de ocio, y se erigió, además, como el primer ejemplo de una arquitectura comercial ‘global’.

En dicho contexto, y sin una perspectiva temporal que le permitiera disponer de más ‘objetividad’, The Best Remaining Seats aportó al panorama de la historia de la arquitectura algunas directrices que aun hoy son fundamentales para descifrar la historia de la arquitectura de las salas de cine.

A pesar de tratarse de una lectura específica del fenómeno estadounidense —opuesto en muchos aspectos a lo acontecido en los países europeos—, Hall elaboró, desde su experiencia ajena al ejercicio y al estudio formal de la arquitectura y de su historia, un análisis amplio que incluye en todo momento la historia sociocultural de la actividad comercial en cuestión.

Así, los valiosos elementos históricos de los cuales se vale Hall para mostrar tanto la evolución de los cinemas como el fenómeno de desaparición de una arquitectura, sin la cual no es posible entender la historia urbana de nuestras ciudades durante la primera mitad del siglo XX, son extraídos de fuentes que aún hoy muchos historiadores de la arquitectura se resisten a emplear: y quizás sea esta una de las razones por las cuales todavía no conocemos suficientemente la historia de esta tipología arquitectónica.

Los aportes de Hall, sin embargo, no fueron solo en este campo, pues su labor como activista y promotor de la protección y patrimonialización de las salas de cine amenazadas a lo largo y ancho de Estados Unidos no tiene parangón —salvo en el caso británico—.

Tuvo que ser, paradójicamente, la visión ‘trágica’ que Hall enfatizaba ya en el título The Best Remaining Seats. The Golden Age of the Movie Palace, y que Crowles acentuaba al final del prólogo al referirse a la obra de Hall como un “epitafio oportuno”, lo que condujo a Hall a pasar de la reflexión investigativa a la práctica: sin detenerse en la tarea de difusión de las ideas y contenidos de su polémico libro, Hall creó a finales de los años sesenta la Theatre Historical Society of America (THS).23

La riqueza propia de la apertura experimentada por Ben Hall hacia el conocimiento proveniente de otras disciplinas (historia social, historia empresarial, historia urbana, sociología del cine, etc.) y el uso de fuentes históricas ‘no convencionales’ hacen de The Best Remaining Seats, el referente imprescindible de la historiografía sobre cinemas.

Por otro lado, los trabajos de autores como Sharp, Lacloche, Atwell, Naylor, Valentine o Eyles, quienes retomaron o replantearon elementos derivados del análisis inicial de Hall, han redefinido las principales temáticas y enfoques abordados hasta hoy por la historiografía de la arquitectura de cinemas, considerablemente influenciada por los investigadores y las instituciones de origen anglosajón.

Los cinemas constituyen uno de los capítulos de la arquitectura del siglo XX sobre el cual queda mucho por escribir; y para las generaciones que presenciamos los últimos estertores de aquellos edificios de ensueño, las palabras de Baudrillard resultan sugerentes:

Vivimos el tiempo de los objetos: esto es, que vivimos según su ritmo y su sucesión incesante. Somos nosotros quienes hoy en día les observamos nacer, realizarse y morir, mientras en todas las civilizaciones anteriores eran los objetos, los instrumentos o los monumentos perennes, los que sobrevivían a las generaciones de hombres.24

Revistas de arquitectura y construcción

1. The Ideal Kinema and Studio (Reino Unido)

2. La Technique des Travaux (Bélgica)

3. Cinéma Architecture (Francia)