Introducción

Desde la tradición de las plazas públicas como los lugares idóneos para el desarrollo de la actividad comercial, los mercados han vertebrado históricamente la trama urbana y subrayado la condición abierta que proclama su vocación de servicio público. Además de servir a la función comercial, los mercados refuerzan su apropiación ciudadana ofreciendo escenarios para la vida cotidiana y para la cohesión colectiva, así como estableciendo lugares de encuentro para los ciudadanos. Así, los mercados y los edificios para el comercio cumplen también una función como lugar de encuentro ciudadano, que complementa la componente de relación social y se convierte así en un lugar de estancia pública que constituye uno de los bienes irrenunciables de la ciudad. Para Carlos Martí Arís:

[…] el mercado es, también, un compendio de la ciudad y de su historia ya que nace con la ciudad y, a menudo, constituye su inicial fundamento. Originariamente, el mercado se confunde con el espacio público: las calles y plazas, la ciudad entera como lugar colectivo, constituye el mercado. […] La stoa, el pórtico, la loggia, son manifestaciones arquitectónicas de ese entrelazamiento entre mercado y ciudad a través del cual la actividad va definiendo su propia forma.1

Los proyectos que se analizan en el artículo indagan sobre este entrelazamiento entre el mercado y la ciudad: cumplen su función comercial, al tiempo que sirven de condensadores sociales y propician el encuentro colectivo y la interacción de la comunidad.

Utilizando las herramientas propias del proyecto como instrumento de investigación, el artículo pretende analizar las referencias, los instrumentos y los recursos operativos del proyecto arquitectónico a través del estudio de los mercados concebidos por Jørn Utzon y Rafael Moneo como lugares de encuentro público, a fin de profundizar en los aspectos del proyecto: la implantación en el sitio, los aspectos funcionales y compositivos y las innovaciones técnicas desarrolladas en estas obras, así como las referencias cruzadas y las influencias que se establecen entre ellas. Tratando de ampliar el dominio público de los mercados, las obras y proyectos estudiados se presentan cronológicamente para ilustrar el itinerario creativo de los dos arquitectos que transita desde las plataformas públicas y expansivas de Utzon en Elineberg (1960) a la centralidad del impluvium de Moneo en el mercado de Cáceres (1963); desde la referencia a la arquitectura del mundo islámico en el proyecto de Utzon para el centro urbano en Farum (1966) a los zocos de Beirut (1996-2009) de Moneo para culminar con su entendimiento compartido de la ciudad como arquitectura en el edificio L'Illa Diagonal en Barcelona (1987-1993).

Este análisis del mercado como lugar de encuentro sirve, además, para enmarcar también el encuentro entre Rafael Moneo y Jørn Utzon. Caracterizada por la reunión de talento tectónico, refinamiento plástico y voluntad iconográfica, la trayectoria del maestro danés Jørn Utzon (1918-2008) se ha forjado sobre su fascinación por la experimentación constructiva y la integración paisajística en una arquitectura que condensa construcción vernácula y lirismo, obra rigurosa y contexto, y cubre un itinerario tenaz de obras y proyectos que atestiguan la sensibilidad artística y la audacia estructural que fluye desde sus plataformas incipientes de los primeros años hasta la geometría lírica y estandarizada de sus últimas obras. Entre tanto, la trayectoria de Rafael Moneo (1937), que completó su formación trabajando en el estudio de Francisco Javier Sáenz de Oíza y Jørn Utzon, fluye desde el organicismo de la Escuela de Madrid de sus primeras realizaciones hasta la construcción de un lenguaje propio atento al contexto y a los tipos arquitectónicos realizando una extensa obra de gran complejidad formal.

Plataformas

Con la ambición de relacionar la arquitectura en el medio, Utzon explora el potencial plástico de la plataforma a lo largo de toda su carrera. La gran plataforma que concibe en el proyecto para el Crystal Palace en Londres (1947) anticipa la plataforma que unos años más tarde desarrolla en su obra maestra: la Ópera de Sídney (1956-1973) y que introduce en el proyecto para el mercado en Elineberg, Suecia (1960). Para Utzon:

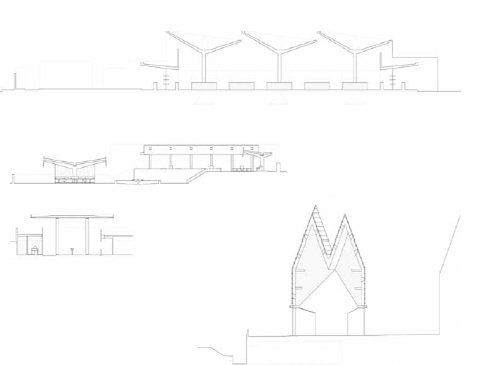

Figure 1

Jørn Utzon: plantas, alzado y secciones del mercado en Elineberg, Helsingborg, 1960. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

[…] las variaciones formales que permite la plataforma como elemento arquitectónico son infinitas. En el proyecto de un pequeño centro comercial, las compras se realizan en el cráter central de su sección en forma de volcán aplanado, mientras la entrega de mercancías a los locales se lleva a cabo desde abajo sin ninguna clase de impedimentos.2

Completando el conjunto de viviendas Elineberg en Helsingborg (1954-1966), que realiza en colaboración con Erik y Henry Andersson, Jørn Utzon proyecta un mercado concebido como una sucesión de pórticos de grandes dimensiones de hormigón que cubren el área del mercado con vigas ahusadas que salvan una luz de 19 m y vuelan 12 m en ambos extremos. Así, el elemento protagonista de este proyecto es la sucesión de cubiertas escalonadas entre sí, de modo que el mercado es un espacio cubierto pero abierto, definido por una sólida plataforma escalonada de planta cuadrada y de dimensiones 48 × 48 m, donde se excava un patio de 17 × 17 m que aloja el programa comercial.

La plataforma caracteriza la esencia de su exploración arquitectónica y el objeto de su investigación sobre las plataformas de la Antigüedad. Sobre la plataforma del mercado se excava un vacío que aloja las unidades comerciales, cuya sólida factura se contrapone a la ligereza de las doce láminas plegadas de hormigón que gravitan en la plataforma suspendidas sobre pilares compuestos. La repetición y variación de los elementos estructurales y la secuencia rítmica alcanza su máxima altura sobre el patio comercial, y los desfases en la altura de coronación entre los pórticos permite el paso de la luz natural. La secuencia de pórticos se extiende sobre la plataforma, más allá del patio comercial ampliando su cometido social y conectando física y visualmente con el territorio. Uno de los pórticos se separa del conjunto y se sitúa alejado del programa comercial en un nivel inferior subrayando la voluntad de apertura de los lugares públicos a la naturaleza y al paisaje y aludiendo al restaurante que introduce en la escalinata de la plataforma de la Ópera de Sídney (1956-1973) que antecede a las dos series de grandes bóvedas que alojan el programa de los auditorios.

Seducido por el maestro danés, Rafael Moneo trabajó durante un año (1961-1962) en el estudio de Utzon y contribuyó de forma decisiva a definir geométricamente las grandes bóvedas de la Ópera de Sídney como una “sucesión de triángulos esféricos susceptibles de ser prefabricados”.3 Moneo reconoce que:

[…] me atraía Utzon desde hacía tiempo. Recuerdo un número de L'Architecture d'Aujourd'hui que nos había seducido a todos unos años antes. En él se presentaba un grupo de arquitectos jóvenes de todo el mundo y su portada la dedicaban precisamente al proyecto de la Ópera de Sídney. Yo había escrito a Utzon para decirle que quería trabajar con él pero no había tenido contestación, así que después del verano me presenté en su estudio.4

“Eran años en que era un poco más difícil viajar, y seguramente a él le impresionó esa voluntad decidida mía de ir allá […] El caso es que me aceptó, y yo pasé un año”.5 “Así es que marché a Dinamarca para trabajar con Utzon en quien veía entonces al legítimo heredero de los maestros del período heroico”.6

Impluvium

Durante la estancia de Rafael Moneo en su estudio, Jørn Utzon construía, al norte de Helsingborg, la Casa Heyneryd en Laröd (1960-1961), con sus galerías claustrales en torno a un patio central de dimensiones 6,5 × 6 m. La cubierta vierte las aguas al patio formando un impluvium, un vacío abierto en el volumen de la casa. En las agrupaciones residenciales en Helsingør (1956) y Fredensborg (1959-1965), la casa patio de planta cuadrada queda definida por dos alas habitadas con cubiertas inclinadas de teja, donde el patio actúa como elemento de mediación con la naturaleza circundante.

Figure 2

Jørn Utzon: planta de la casa patio Kingo en Helsingør, 1956 y de la casa Heyneryd en Laröd, Suecia, 1960-1961 y Rafael de la Hoz: planta del mercado de abastos en Cabra, Córdoba, 1965-1969. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés.

Mientras en el mercado de abastos en Cabra, Córdoba (1965-1969), Rafael de la Hoz desarrolla en un terreno carente de referencias la noción del impluvium con que vuelca la actividad comercial hacia el interior en torno a los diecisiete patios intercalados entre los puestos del mercado, evocando las casas patio de Utzon,7 el tema del impluvium lo retoma Rafael Moneo en el proyecto para un mercado en Cáceres (1963), en el que trata de superar la idea de acotación o clausura del espacio comercial para extenderlo hacia el entorno, “reforzándome también en la convicción de que la arquitectura puede servirse de los instrumentos de la modernidad sin abandonar el respeto y la conversación con el pasado”.8

Con el objetivo de incrementar la producción agrícola que habría de abastecer los mercados, se convocó el concurso para construir un mercado en los solares procedentes del derribo de un cuartel en el centro histórico de Cáceres.9 Con el lema “Seta”, el primer premio del concurso recayó en la propuesta de Josep Ribas González, J. Anglada, D. Gelabert, con un proyecto caracterizado por el sistema modular basado en un elemento base de hormigón con forma de pirámide invertida y con un único apoyo central cuya combinación de varios módulos o “paraguas” con alturas diferentes permite la variación de la cubierta, que responde en su altura cambiante a distintos requisitos funcionales y al desnivel topográfico.10

Figure 3

Comparación del proyecto del concurso para el Mercado en Cáceres de Josep Ribas González, J. Anglada, D. Gelabert (Primer premio) y de Rafael Moneo (Segundo premio), 1963. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

Con el lema “Calandria”, la propuesta de Rafael Moneo, que obtuvo el segundo premio, es el primer proyecto realizado por el arquitecto después de su colaboración en el estudio de Jørn Utzon. Este temprano proyecto se caracteriza por la experimentación estructural y formal y se identifica por la expresividad escultórica de la estructura del mercado. Frente a la forma trapezoidal de la parcela y la gran pendiente, Moneo implanta una figura regular de planta cuadrada que ordena fuertemente el conjunto insertando el programa del mercado en el desnivel topográfico que modula la implantación de tres niveles en el sitio, donde únicamente emerge la gran cubierta que dialoga con la ciudad.

Todo el proyecto se desarrolla desde la referencia a un centro. En este se erige la gran cubierta cuyos faldones invertidos convergen hacia un patio central que atraviesa todo el edificio. Los puestos del mercado se ordenan en torno a un impluvium que organiza las circulaciones y contribuye a la orientación del usuario. La centralidad del impluvium estructura el edificio y dota de orientación y sentido al conjunto, que se convierte también en un atrio de acogida que corrige la falta de espacios públicos en el denso barrio de la ciudad monumental cacereña.

La gran cubierta concebida por Moneo en Cáceres es capaz de recoger tanto la actividad del mercado como la vida en el ciudad. Como escribe Carlos Martí Arís, “solo una forma precisa puede enmarcar una actividad compleja”.11 La creación de una plaza cubierta revela la vocación urbana del arquitecto, al tratar de dotar al espacio urbano de un gran atrio cubierto en diálogo con el sitio y donde el mercado se concibe como un espacio elemental en sombra. En los dibujos se anticipan las intenciones del arquitecto y la referencia al proyecto del mercado en Elineberg de Jørn Utzon. En la planta dibujada del mercado se dibujan con precisión las sombras arrojadas, que definen el aspecto exterior de las plataformas y la relación con el sitio mediante escaleras que conectan con la ciudad y canalizan el flujo del público, mientras la alusión a la cubierta es mínima.

Unos años más tarde, en el concurso para la remodelación del Centro de Eibar (1973-1974), con el que obtiene el primer premio en el concurso, Moneo introduce nuevamente un atrio como pieza de singular interés en la propuesta urbana. Para Moneo “el atrio proporcionaría un área cubierta que posibilitaría toda una serie de actividades al resguardo de la inclemencias del tiempo” y a la vez trata de enlazar visualmente, a modo de filtro, dos áreas que quedan separadas por una vía rodada.12 El arquitecto navarro alude al pórtico del Crematorio del Cementerio Sur de Estocolmo de Erik Gunnar Asplund (1935-1940) con la gran cubierta invertida, un impluvium, que establece un atrio de la capilla donde confluyen los caminos. “Quedé subyugado por Asplund, desde el primer momento, con el Asplund del Cementerio del Bosque…”.13 Con este recuerdo de su primer viaje en 1960 a los países nórdicos, Rafael Moneo señala también la influencia de Asplund en su obra.

Figure 5

Rafael Moneo: concurso para la remodelación del Centro de Eibar, 1973-1974. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

Figure 6

Rafael Moneo: sección del pórtico de acceso del Banco de España en Jaén, 1983-1988 y sección longitudinal de la linterna-impluvium del Auditorio de Barcelona, 1986-1999. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

La “linterna impluvium” que construye en el Auditorio de Barcelona (1986-1999) también establece el centro que articula el proyecto y separa el acceso de la sala de música sinfónica y la sala de cámara, y constituye el espacio público, el encuentro del edificio con la ciudad. Además, el suelo de las salas de concierto forma una especie de valle que confluye hacia el atrio.14 Para Rafael Moneo, la “linterna impluvium”, como en el proyecto del mercado en Cáceres, es la pieza clave y es el auténtico origen del proyecto que se desarrollará en el pórtico de acceso del Banco de España en Jaén (1983-1988) o en el Palacio de Congresos en Toledo (2000-2012) y que interviene activamente en la escena urbana.

Frente al mercado volcado sobre sí mismo, desarrollado en un interior desligado del entorno urbano, el gran atrio que Moneo concibe en el proyecto para el mercado Cáceres define una estructura abierta, sin límites, que incorpora el paisaje urbano y establece un diálogo con el entorno, tratando de superar la idea de mercado desarrollado dentro de un gran contenedor. La gran cubierta señala su condición colectiva y delimita un escenario abierto a la ciudad y establece un singular punto de articulación de la topografía urbana que recoge los flujos de las vías perimetrales.

En el centro del atrio, Moneo proyecta una fuente central que se erige como el principal elemento de referencia espacial y orden del conjunto, como la pileta de agua que Fernando Távora construye en el mercado de Vila da Feira (1953-1959) que organiza las zonas abiertas del mercado flanqueadas por los puestos de venta.15

El mercado entendido como lugar de encuentro se ilustra así en el proyecto de Rafael Moneo. Además de desempeñar una función económica y de intercambio de bienes, el mercado propuesto es también un lugar de intercambio social y cultural. Ahí radica su importancia y su cometido como espacio público que dota de identidad a la comunidad.

Figure 7

Sección transversal del Mercado: Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Félix Candela: Mercado de Anahuac, México, 1957; Fernando Távora: Mercado de Vila da Feira, 1953-1959; Eduardo Souto Moura: Mercado Municipal de Braga, 1980-1984; Robbrecht en Daem: Mercado en Gante, 1996-2012. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

El carácter público del programa del mercado estará muy presente también en el mercado municipal de Braga (1980-1984), construido por Eduardo Souto Moura, que ilustra tanto la admirable adecuación al contexto como la condición de lugar público del mercado y genera un itinerario comercial que une dos principales arterias de la estructura urbana; o en el reciente mercado construido por Robbrecht en Daem (1996-2012), en el corazón histórico de la ciudad de Gante, que trata de lograr un punto de reunión social para el público, relacionando la nueva cubierta con las construcciones tradicionales de la ciudad y subrayando el lugar público del mercado mediante un espacio cubierto, pero abierto a la ciudad.

Arquitectura aditiva

La estandarización y la precisión geométrica con la que se plantea la racionalización de la construcción de la Ópera de Sídney, a través del talento tectónico de Utzon, abren un nuevo periodo caracterizado por la arquitectura aditiva de la década de los setenta, cuando la producción estandarizada determina los prototipos desarrollados con el sistema de construcción espansiva. La propuesta desarrolla el principio aditivo basado en una serie limitada de unidades coronadas por cubiertas envolventes que iluminan cenitalmente el interior de los módulos. De composición asimétrica y perfil sinuoso, plásticamente audaces en su conjunto, las cubiertas de los módulos permiten la adaptación del volumen y la luz a los distintos usos.

Figure 8

Jørn Utzon: planta del centro urbano de Farum, Dinamarca, 1966. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

Al término de la década de los sesenta, desarrolla el principio aditivo en un conjunto de propuestas de gran escala: el proyecto para el centro urbano de Farum (1966), que alude al bazar islámico y el estadio en Jeddah (1969), cuyos módulos prefabricados desarrollan la estructura del conjunto y culmina con la sobriedad formal y la contundencia geométrica de la Asamblea Nacional de Kuwait (1972-1984) que constituye un homenaje a la arquitectura islámica desde el entendimiento profundo de sus principios. La planta de este conjunto modular, que alude a los bazares de las ciudades árabes organizados en torno a una calle central, conduce a una gran plaza pública donde se materializa una cubierta tendida a partir de piezas estructurales prefabricadas.

En el proyecto para el centro urbano de Farum (1966), Utzon plantea la adición de distintas unidades en torno a una espina central evocando el bazar islámico:

El centro de la ciudad se ha proyectado como un bazar cerrado […] Los edificios dan a calles y plazas cubiertas y la fragmentación del sistema enfatiza que cada una de las tiendas y expositores están subordinados a la unidad del conjunto. El centro urbano está concebido como una estructura en crecimiento, compuesto por partículas uniformes que pueden producirse a partir de componentes prefabricados. Las unidades pueden combinarse para formar una calle bazar suavemente curva, a partir de la que es posible construir en fases las tiendas y otros establecimientos según las necesidades.16

El proyecto alude a la red de calles abovedadas del bazar de Isfahan en Irán que Utzon visitó en sus viajes para la construcción del Banco Mellí en Teherán (1959-1960). Desde sus inicios, su obra concilia los preceptos universales de la modernidad con la tradición vernácula e histórica, donde supo reconciliar la técnica moderna con la poesía primitiva de las formas tradicionales, analizando las etapas históricas del bazar islámico y su evolución desde la venta ambulante hasta la consolidación del bazar.17

Figure 9

Jørn Utzon: detalle del área comercial del centro urbano de Farum, Dinamarca, 1966. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

En la obra del maestro danés confluyen la audacia estructural, la síntesis formal y la excelencia funcional y paisajística en una arquitectura que reconcilia tradición e innovación. Este proyecto coincide en 1966 con la publicación de La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi, y la reivindicación de los tejidos urbanos históricos, la relación de la arquitectura con la forma urbana tradicional y el entendimiento de la ciudad como arquitectura o los edificios configurados como fragmentos de ciudad que será un tema central en la obra de Rafael Moneo.

Agregación compositiva, continuidad urbana y lugar de encuentro

La atención al lugar y la voluntad de establecer una continuidad con lo existente se ilustra también en el proyecto de Rafael Moneo para los zocos de Beirut (1996-2009). El proyecto emerge de las condiciones del sitio, del respeto por lo existente, por la trazas urbanas y el carácter, así como la evocación a la arquitectura del mundo islámico y a los proyectos de arquitectura aditiva desarrollados por Utzon. La idea de repetición como mecanismo de construcción formal, la composición serial y la repetición de una unidad de estructura espacial configuran una estructura de extensión o de crecimiento. Para explicar la continuidad formal y estructural de la ciudad antigua, afirma Moneo, “eran estas estructuras formales las que convenía conocer y explicar para poder actuar sobre la ciudad”.18

El proyecto trata de recuperar la trama existente de los antiguos zocos destruidos por la guerra y de reforzar la continuidad urbana entre los zocos y la ciudad. A diferencia del Zoco de Alepo, más autónomo y cerrado a la ciudad, caracterizado por una intrincada red de recorridos interiores, el Zoco de Beirut presenta una gran apertura a la ciudad que prolonga la actividad comercial de los zocos a las calles circundantes.

Este compromiso con el contexto se manifiesta en la reveladora memoria del proyecto donde Rafael Moneo señala las claves del emplazamiento:

[…] el enclave goza, a su vez de una posición estratégica en el centro de la ciudad como punto de encuentro de gentes y mercancías procedentes del puerto contiguo y de la ciudad, y dadas sus condiciones topográficas también es punto de encuentro entre el bajo Beirut, el costero, y las áreas residenciales y de negocios más significativas del sur de la ciudad.19

En respuesta a las condiciones específicas del entorno urbano, Moneo proyecta un entramado comercial subordinado a la continuidad urbana y arquitectónica que recupera el zoco como lugar de encuentro ciudadano, un lugar: “que pudiera recibir todas aquellas actividades no previstas que con frecuencia acontecen en los zocos”.20 La organización del conjunto se ordena mediante la gran espina dorsal de los zocos que estructuran el conjunto y los espacios abiertos formalizan las transiciones y conexiones en una red viaria peatonal y continua.

El proyecto trata de combinar, asimismo, el pequeño comercio de los zocos tradicionales con las necesidades contemporáneas del comercio actual, al disponer tiendas más grandes y un supermercado, además de proporcionar una mayor accesibilidad del vehículo privado al conjunto mediante la dotación de un gran aparcamiento situado en el subsuelo. El conjunto queda complementado con oficinas y restaurantes que incrementan la vitalidad del proyecto urbano. Para Moneo, “los zocos son el resultado de ver la ciudad como el lugar público por excelencia”.21

La ciudad dentro de un edificio

En las proximidades del círculo polar ártico, Ralph Erskine construye en Luleå (1955) el primer centro comercial cerrado en Suecia que combina el programa comercial con el ocio.22 Erskine pretendía que durante los meses de invierno la vida de la ciudad se desplazara al interior del centro comercial para propiciar allí un lugar de encuentro ciudadano.23

Alejados de la rigurosidad del clima ártico, en Barcelona, Rafael Moneo y Manuel de Solà-Morales construyen el edificio L'Illa Diagonal (1987-1993) estableciendo en un gran volumen de usos mixtos recostado a la largo de la gran arteria urbana de la Diagonal un nuevo centro ciudadano.24 Como en el centro comercial de Luleå, el proyecto persigue la creación de una ciudad dentro de un edificio y así fortalecer en Barcelona la continuidad urbana y establecer un área de nueva centralidad, apoyándose por su significación urbana en el frente de la Avenida Diagonal de Barcelona. La voluntad de establecer un centro ciudadano y “explotar el potencial de la Diagonal como soporte de una arquitectura capaz de hacer ciudad”25 se materializa en el proyecto que introduce la agitada vida de la ciudad en el edificio mediante la permeabilidad de las plantas bajas y los pasos que atraviesan la edificación y dan acceso al área abierta en el interior de la manzana y a la calle longitudinal comercial, lo cual refleja cómo el edificio queda “absorbido por la ciudad”.26

Figure 12

Comparación de las secciones del centro comercial en Luleå de Ralph Erskine, 1955, y del edificio L'Illa Diagonal de Rafael Moneo y Manuel De Solà-Morales, 1987-1993. Dibujo: Jaime J. Ferrer Forés

Entre las manzanas cerradas de la trama Cerdà y la edificación abierta que caracteriza la extensión de la ciudad hacia la zona universitaria, Moneo y Solà-Morales demuestran cómo la diversidad de los usos no conduce necesariamente a volúmenes diferenciados y cómo logran unificar lo diverso:

La opción edificadora sobre el centro comercial es el más fundamental punto de vista del proyecto. Se propone insistir en la edificación compacta, alineada con edificios capaces de alojar simultáneamente las varias actividades comerciales y residenciales y tipológicas características de centro urbano y no de área especializada.27

La actividad comercial se desarrolla en tres plantas: sótano, planta baja y primera planta, que se extienden con vocación urbana a la ciudad, conectando incluso la planta sótano mediante una vía rodada que atraviesa la diagonal y relaciona con el nivel inferior del área comercial y el área de aparcamiento y servicios. “La larga fachada a la diagonal, privilegiada para las tiendas, se dobla hasta cuatro veces mediante la formación de galerías longitudinales interiores y de una acera posterior orientada al sol, al parque y al hotel”.28

El edificio lineal queda recorrido por una calle interior longitudinal que aloja las áreas comerciales en varios niveles y entreplantas cuya fragmentación volumétrica y diversidad espacial contrasta con la unidad compositiva de la fachada principal caracterizada por la reiteración de un hueco unitario y el escalonado de las alturas y alineaciones que modulan las escala del gran volumen. Como en el centro comercial de Erskine, para Moneo la galería comercial queda determinada por “los cambios de escala y un cierto gusto por lo discontinuo que generan toda una serie de perspectivas e imágenes que manifiestan la densidad y la diversidad de actividades que tienen lugar en L'Illa”.29

Conclusiones

El trabajo de Rafael Moneo en el estudio de Francisco Javier Sáenz de Oíza y de Jørn Utzon marcó su proceso de aprendizaje junto con el viaje como pensionado en la Real Academia de España en Roma, que significó un punto de inflexión significativo en sus años formativos. Sus obras fluyen desde el organicismo de sus primeros proyectos a la agregación compositiva y abstracta de sus últimas propuestas, que someten su expresión personal a las demandas del lugar y del programa.

Con la voluntad de incidir y transformar el espacio urbano para acomodar lo público, superando la idea de mercado desarrollado dentro de un gran contenedor, libre de condicionantes estructurales con amplios espacios ventilados y diáfanos y audaces estructuras de hormigón, como el Mercado de Abastos en Algeciras de Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja (1933-1935), los proyectos de Utzon y Moneo vivifican la urdimbre comunitaria del lugar mediante la organización de los tránsitos y la articulación de los espacios, lo que propicia la continuidad urbana, la subordinación al contexto y la dimensión pública de los nuevos escenarios urbanos. Desde la plataforma proyectada por Utzon en el Mercado de Elineberg (1960), que extiende los escenarios comerciales en el encuentro con el paisaje natural, al audaz tipo estructural del impluvium de Moneo proyectado en el Mercado Cáceres (1963), con el amplio voladizo como caracterización formal moderna, que dialoga con la ciudad histórica y exhibe su condición abierta para reforzar su apropiación colectiva, estos proyectos destinados al comercio ilustran un denominador común: la vocación urbana y la voluntad de preservar su carácter de lugar de encuentro, vertebrando la trama urbana en el proyecto del maestro danés para el centro urbano en Farum (1966) o bien en la obra de los zocos de Beirut de Moneo (1996-2009) y en L'Illa Diagonal (1987-1993), que canalizan los escenarios de cohesión colectiva en la ciudad. Para Utzon y Moneo, el mercado es un lugar de relación, el espacio para lo público, el ámbito en el que se refleja lo colectivo.

Productos de circunstancias urbanas y de programas disímiles, estas obras se contextualizan con proyectos de Rafael de la Hoz, Fernando Távora, Ralph Erskine o Eduardo Souto Moura, cuyos fundamentos se han desarrollado más recientemente en obras como el mercado cubierto de Gante de Robbrecht en Daem o en el mercado dels Encants de b720, en Barcelona. Concebido también como una gran plaza de encuentro, el mercado dels Encants (2013) establece una gran plataforma comercial que se adapta a las diferentes cotas de las calles y queda cubierta por una combinación de varios módulos con alturas diferentes que permiten la variación de la cubierta y la multiplicación de los reflejos de la escena comercial y urbana. Este espacio cívico refleja el entorno urbano a través del tratamiento del intradós de la cubierta mediante una superficie reflectante de acero inoxidable pulido que refleja la actividad comercial y el movimiento de los ciudadanos.

Frente a la indiferencia por el contexto de los centros comerciales que se convierten en lugares de referencia de las periferias y denotan nuevos hábitos de consumo, en estos proyectos analizados se reúne lo mercantil y lo social, en unos ámbitos privilegiados para el comercio y el intercambio; pero también para la identidad simbólica colectiva. Al fomentar la sociabilidad del espacio, en definitiva, estos proyectos analizados tratan de convertirse no solo en lugares de consumo, sino también en lugares de encuentro.