“Salgamos de aquí, de esta melancolía, busquemos una ciudad blanca hecha de mármol o flor de agua, busquémosla juntos, una ciudad así u otra similar, no importa dónde, en qué lugar, fuera del mundo”.

La influencia de la literatura sobre las representaciones del espacio urbano es un asunto cuyas consecuencias son, en ocasiones, inusitadas. Hay mitos urbanos que nacen de una mera casualidad literaria. Así, Bogotá fue conocida, durante algún tiempo, como “la Atenas suramericana” después de que el intelectual español Marcelino Menéndez Pelayo bautizara la capital colombiana con este nombre en su Antología de la poesía latinoamericana (Madrid, 1892), basándose únicamente en informaciones de terceros sobre la actualidad cultural y literaria de finales del siglo XIX en esta ciudad1.

El de Lisboa como “la ciudad blanca” parece ser otro de esos casos. En uno de sus famosos Pequeños poemas en prosa (1869, también conocido bajo el título El esplín de París), Charles Baudelaire, que no pisó nunca el suelo portugués, sin proponérselo dio inicio a una tradición literaria y cinematográfica que ha dejado una gran cantidad de ejemplos recientes. El texto Any where out of the world, uno de los últimos poemas de este libro, aborda en sus líneas iniciales el tema del viaje como fuga en estos términos:

Esta vida es un hospital en el que cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama. Le gustaría a éste sufrir frente a la estufa; piensa aquél que se curaría cerca de la ventana. Por mi parte, yo creo que me encontraría siempre bien allí donde no estoy – la mudanza es uno de los asuntos que yo discuto constantemente con mi alma2.

Es en este diálogo entre el poeta y su alma cuando surge una invitación para escapar a Lisboa, la cual da origen al mito que hace de la capital de Portugal un espacio determinado esencialmente por la luminosidad:

Dime, alma mía, pobre y enfriada alma fría, ¿qué dirías de irnos a vivir a Lisboa? Debe allí hacer calor, y te echarías al sol como una lagartija. La ciudad se encuentra a orillas del agua; se dice que está construida en mármol, y que la gente tiene tal odio a lo vegetal que arranca todos los árboles. He ahí un paisaje hecho con la luz y lo mineral, y con el líquido para reflejarlos3.

Por un lado, la descripción que hace la voz poética de los Pequeños poemas en prosa sobre Lisboa retoma algunos de los estereotipos (muchos de ellos aún vigentes) en el imaginario europeo sobre el sur del continente y, específicamente, sobre la ciudad que bordea el río Tajo: tierra de calor, espacio de evasión, lugar de descanso y ocio, paisaje urbano compuesto de piedra, luz y agua. Por otro lado, Baudelaire conjetura – en consonancia con su estética modernista – una circunstancia específica de los habitantes de Lisboa: una aversión por lo vegetal y una pasión por los minerales que sirven para la construcción de viviendas que haría de esta ciudad un paraíso de mármol. Más allá de la verosimilitud de estas características físicas de la ciudad según el poeta maldito (en realidad, Lisboa es una ciudad con bastantes árboles), resulta interesante la asociación de elementos como la luz, el agua y la piedra caliza para concebir un espacio lejano y desconocido.

Figura 1:

Mapa de la Baixa de Lisboa según los planos del Marqués de Pombal (Eugénio dos Santos y Carlos Mardel, 1755-1758)

Desde una perspectiva espacial, hay varios aspectos que hacen de la capital portuguesa un espacio único: situada en la desembocadura del río Tajo, distante de pocos kilómetros del océano Atlántico, Lisboa es conocida como “la ciudad de las siete colinas” (como también lo es Roma). Su topografía irregular, unida a su localización privilegiada con un ancho río a su frente, influye no sólo en los desplazamientos de sus habitantes, sino también en las representaciones literarias y cinematográficas de la ciudad.

Lisboa y el barrio: las comedias portuguesas

En las primeras representaciones cinematográficas de Lisboa, la ciudad aparece ante todo retratada en su estrechez. Los ambientes más comunes de las comedias portuguesas de los años 1930 son los espacios cerrados y exiguos de los barrios más antiguos de la ciudad, aquellos que sobrevivieron al terremoto de 17554. Aunque a inicios del siglo XX el centro neurálgico de la ciudad se sitúa en espacios más abiertos, tales como la Praça do Comércio, la Praça do Rossio y la zona de la Baixa (donde se encontraban la estación central de trenes y los principales espacios culturales) o el sector comercial de Chiado, los directores de cine prefirieron las callejuelas estrechas del barrio de Alfama.

Esto último se debe, en parte, a una razón política: la dictadura salazarista, que comenzaba su largo reino de mano férrea (la Segunda República estuvo vigente de 1933 a 1974, cuando el régimen cayó ante la revuelta popular del 25 de Abril) quiso implantar la idea según la cual el barrio representaba un espacio de seguridad, y las relaciones de vecindad en estos espacios funcionaban como una metáfora de lo que el poder político quería transmitir. El paternalismo impulsado por el Estado Novo del dictador Salazar fue, de esta manera, trasladado al espacio urbano residencial. En estas películas, las amplias avenidas que denotan la modernidad, paradójicamente simbolizan el peligro5.

Tal vez el ejemplo más representativo de esta estética del barrio como metonimia de la ciudad es la película A canção de Lisboa (1933), protagonizada por el legendario comediante Vasco Santana, la cual narra las aventuras de un joven de provincia, mediocre estudiante de Medicina, que acaba triunfando socialmente como cantante de fado. En la historia, los ambientes céntricos de la ciudad (como la estación de trenes de Rossio) son mostrados como espacios de inseguridad y caos, mientras que los espacios confinados como el barrio de Alfama representan la paz y la convivialidad de un orden social controlado por la autoridad.

La figuración metonímica de Lisboa en el barrio en las comedias portuguesas tiene una importancia fundamental para lo que serán las posteriores representaciones de la ciudad en el siglo XX. En cierta forma, es como si el espacio miniatura del barrio fuera el elemento por excelencia que se mantiene a lo largo de la historia. Como veremos más adelante, la mirada del extranjero sobre Lisboa retoma esta estética de miniatura presente en las primeras representaciones cinematográficas de la capital portuguesa, aunque evidentemente desprovista de cualquier connotación política inherente a la situación política de los años 30.

El paraíso claro y triste: Lisboa durante la Segunda Guerra Mundial

En la década de los cuarenta del siglo XX, Lisboa (y, por extensión, Portugal) vivió una situación bastante particular, teniendo en cuenta el contexto internacional provocado por los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, la capital portuguesa fue un lugar de paso obligado de los refugiados europeos que, huyendo de la persecución del régimen nazi, atravesaron Europa para embarcarse desde el puerto de Lisboa hacia América. Por el otro, ya durante el conflicto, Portugal vivió muy de cerca los enfrentamientos entre Aliados y sus enemigos, pero desde una posición extraña. Aunque, oficialmente, el Estado portugués se declaró neutral frente al conflicto, la realidad es que la cercanía ideológica con los regímenes español, italiano y alemán llevó a que el gobierno salazarista manifestara una cierta permisividad con estos actores de la guerra6.

Fantasia Lusitana, documental de archivos realizado en 2010 por João Canijo, reconstruye de manera admirable, a partir de imágenes de la época, el escenario que vivió Lisboa durante la década de los años cuarenta. La película mezcla con fineza los videos de la propaganda gubernamental producidos por el Estado portugués con los testimonios de extranjeros que pasaron por Lisboa en ese momento (Alfred Döblin, Antoine de Saint-Exupéry, entre otros) para ilustrar la tesis central de esta obra. En esta película, la imagen de Lisboa oscila entre la de un oasis de paz ajeno a las convulsiones políticas del momento y la de un espacio preso del miedo de una invasión inminente, cuya salvación se produce gracias a la protección del gran líder Salazar. En suma, se trata de una manifestación más del paternalismo político del Estado Novo que comentábamos más arriba, referido a la reducción del espacio urbano a las dimensiones del barrio. En este caso, asistimos a una ampliación del fenómeno a nivel internacional: ante los ojos del régimen salazarista, Lisboa sería, por así decirlo, un pacífico arrabal de Europa, inmune a la ola de violencia gracias al poder omnipotente del Estado.

Uno de los testimonios más lúcidos sobre este inestable periodo de la historia portuguesa (el cual es citado de manera contundente en Fantasia Lusitana), es el de Antoine de Saint-Exupéry. En su libro Carta a un rehén (1943), el aviador y autor de El Principito (1940) escribe:

Cuando, en diciembre 1940, atravesé Portugal para dirigirme a los Estados Unidos, Lisboa se me figuró como una especie de paraíso claro y triste. En ese momento se hablaba mucho de una invasión inminente y Portugal se agarraba la ilusión de su felicidad. Lisboa, que había construido la más magnífica exposición universal, sonreía con una sonrisa un poco pálida como la de las madres que no tienen noticias de un hijo en la guerra y se esfuerzan por salvarlo a través de su confianza. […] En la noche, las ciudades francesas eran color ceniza. Me había desacostumbrado a todo esplendor, y esa capital resplandeciente me causaba un vago malestar. […] Y Lisboa me parecía, tras su sonrisa, más triste que mis apagadas ciudades7.

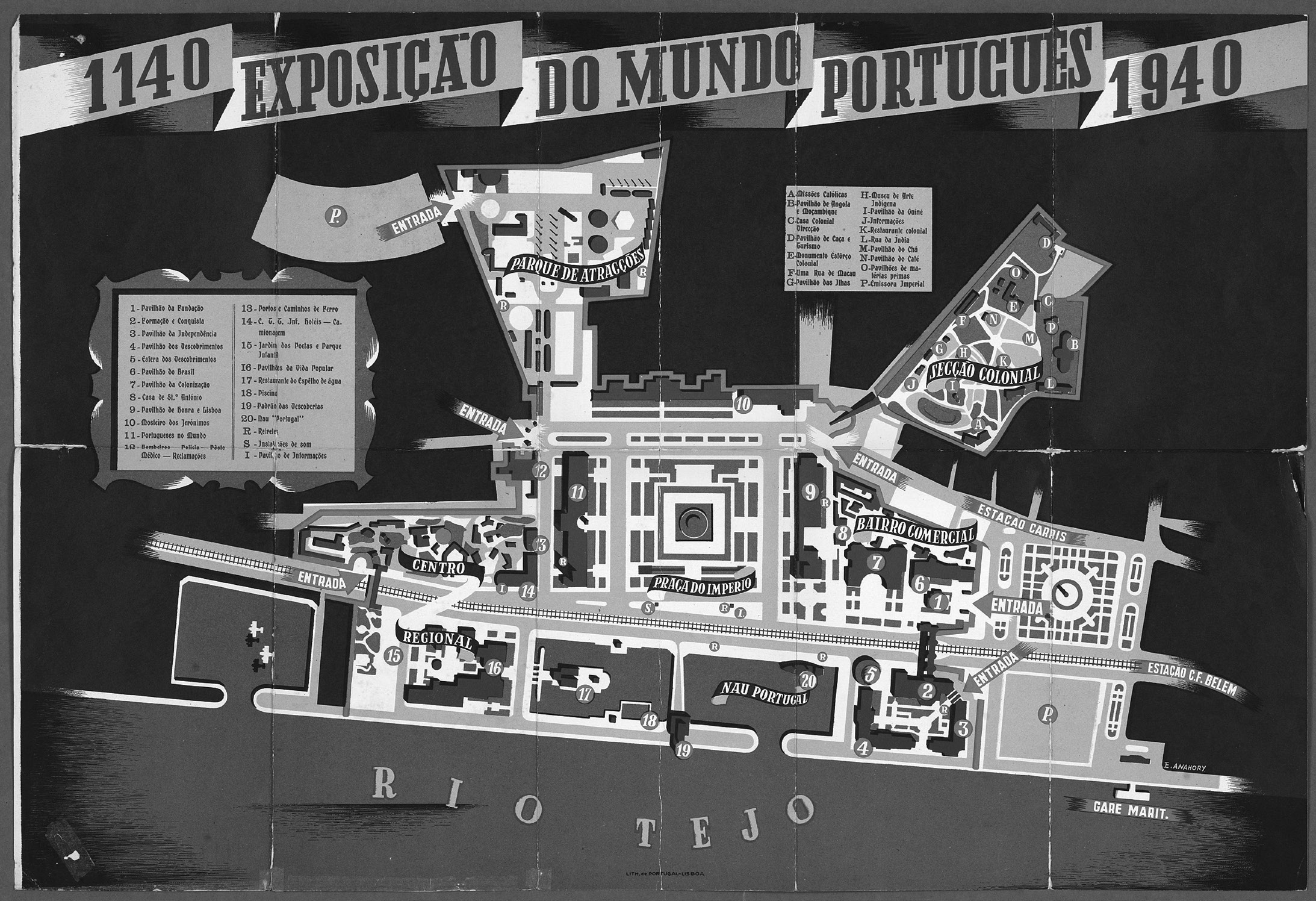

Saint-Exupéry hace referencia en este pasaje a la Exposición Universal, que debía realizarse en Lisboa pero que, por causa de la guerra, fue cancelada. Con todo esto, el régimen salazarista decidió mantener el evento, pero centrándolo en el imperio portugués (uno de los últimos sistemas imperialistas europeos). Así pues, se llevó a cabo la Exposição do Mundo Português en la zona periférica de Belém, cuyo propósito era celebrar la fundación de la Nación portuguesa (1140) y la Restauración de la Independencia del Reino de Castilla (1640), tras un breve episodio de unificación ibérica8. Volviendo al testimonio de Saint-Exupéry, lo que nos interesa particularmente es un aspecto que se repetirá en la segunda mitad del siglo XX en lo que respecta al paisaje urbano de Lisboa: la mirada del extranjero sobre una ciudad que, como ninguna otra, ha sido objeto de múltiples interpretaciones desde afuera.

Figura 2:

Guía oficial / Exposição do Mundo Português. 1940. Copia pública Biblioteca Nacional de Portugal

Una idea semejante a la que expone Saint-Exupéry para mostrar el contraste entre la versión oficial (Lisboa como un oasis de paz, el centro de un pujante imperio) y la visión más íntima (Lisboa pálida, Lisboa grisácea) se dibuja en la novela El año de la muerte de Ricardo Reis de José Saramago. El protagonista de este libro no es otro que uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, quien vuelve a su patria a encontrarse con su “creador”, el famosísimo poeta. Las primeras palabras del libro son reveladoras: “Aquí acaba el mar y empieza la tierra. Llueve sobre la ciudad pálida, las aguas del río corren turbias de barro, están inundadas las arboledas de la orilla”9. El narrador de Saramago conscientemente toma a contrapié los versos de Los Lusíadas, de Luís de Camões, texto fundador de la literatura portuguesa (“Onde a terra se acaba e o mar começa”, rezan los versos del Canto III, Estrofa XX) para significar otra mirada sobre Portugal y su capital.

A lo largo de este libro, Saramago describe el naufragio interior del personaje que vuelve a Lisboa y, en sus recorridos por la ciudad, busca reconstituir la imagen de un Portugal perdido, eclipsado por las sombras de la dictadura que pretenden esconder la pobreza, la represión y la miseria en una ciudad sitiada por el miedo a la represión política. Poco a poco la ciudad se va transformando en un laberinto y, ante la negrura de la realidad que se presenta ante los ojos de Ricardo Reis, la cartografía urbana refleja el laberinto interior de un personaje que ha perdido cualquier orientación posible.

El naufragio postcolonial: Lisboa sumergida

Esa idea de una ciudad gris, hundida por las turbias aguas de la realidad histórica, es recreada por otro autor contemporáneo: António Lobo Antunes. En sus primeras novelas, el escritor narra su experiencia como médico de las Fuerzas Armadas portuguesas en la guerra colonial africana, específicamente en Angola. Lisboa surge, de esta manera, como el espacio de la desilusión, como la materialización de la impotencia y la amargura de quien regresa de una guerra profundamente marcado, hasta el punto de no reconocer su propio espacio urbano.

En el culo del mundo (1979) es, pues, un libro en el que expone una catarsis del conflicto, y en el cual el narrador describe su partida hacia Angola como el inicio de lo que, más adelante, llamará “el aprendizaje de la agonía”:

Y después, ya sabe, Lisboa comenzó a alejarse de mí en medio de un torbellino cada vez más atenuado de marchas marciales en cuyos acordes remolineaban los rostros trágicos e inmóviles de la despedida, que el recuerdo paraliza en las actitudes del asombro. El espejo del camarote me devolvía facciones desencajadas por la angustia, como un puzzle desordenado, en el que la mueca afligida de la sonrisa adquiría la sinuosidad repulsiva de una cicatriz. […] y yo me preguntaba a mí mismo qué hacíamos allí, agonizantes en suspenso en el suelo de máquina de coser del barco, con Lisboa que se ahogaba en la distancia con un suspiro de himno10.

De forma sorprendente, desde la perspectiva del narrador es la ciudad la que se hunde bajo el agua, mientras que el navío en el que éste se encuentra se aleja inexorablemente en dirección a África. Por lo demás, el naufragio simbólico de la ciudad de la infancia de Lobo Antunes se repetirá hasta el cansancio a lo largo de la novela. Igualmente, Antunes retoma discretamente el leitmotiv baudelairiano de la ciudad sin árboles, pero esta vez para significar sus ruinas:

No tenemos árboles aquí: sólo el polvo de los edificios que se construyen, alrededor de este, según el mismo modelo deprimentemente igual para oficinistas melancólicos […] las personas se despiertan, descorren las cortinas de la ventana, observan las calles grises, los automóviles grises, las siluetas grises que grisáceamente se desplazan, sienten crecer dentro de sí una desesperación gris, y se acuestan de nuevo, resignados, farfullando palabras grises en su sueño que se espesa11.

Del paraíso claro y triste que vio Saint-Exupéry sólo queda ese figurado tono plomizo para significar el naufragio de una ciudad que sucumbe al peso de la guerra colonial. Lisboa es, aquí, una ciudad enferma que “…parece cojear, con una acera al sol y otra a la sombra recordándome a esas criaturas rengas que caminan con zapatos diferentes”, como dirá Lobo Antunes en otro de sus textos12.

Tan lejos, tan cerca: naufragios en el barrio

Otra de las figuraciones de Lisboa como escenario de un naufragio interior la encontramos en la película Dans la ville blanche (1983, Alain Tanner). El director suizo retoma la idea de Baudelaire, según la cual “esta vida es un hospital en el que cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama”, y pone en escena a un marinero suizo que huye del barco en el que trabaja y se refugia en Lisboa.

Extranjero en una ciudad cuya luminosidad lo obliga a refugiarse en una pensión del barrio de Alfama con vista al río, el protagonista se hunde en el alcohol y en la vida nocturna de los bares de mala muerte. El espacio de Dans la ville blanche, el mismo de las callejuelas estrechas que las comedias portuguesas habían retratado en blanco y negro, parece atrapar al marinero suizo hasta casi provocarle la muerte.

Unos años antes de que el panorama urbano de Lisboa fuera objeto de importantes modificaciones con ocasión de la Expo 1998, el cineasta alemán Wim Wenders hizo su homenaje a esta ciudad en Lisbon Story (1994), la historia de un ingeniero de sonido alemán que viaja a la capital portuguesa a trabajar con su amigo director en una película sobre la ciudad. Aunque Wenders no recrea propiamente el motivo del naufragio, sí perpetúa esa imagen bucólica de Lisboa, que se convirtió en un estereotipo de la mirada del extranjero sobre la capital portuguesa. El director alemán, especialista de las sinfonías urbanas (París, Texas, ¡Tan lejos, tan cerca!, El cielo sobre Berlín, entre otras) retrata una Lisboa estéticamente muy parecida a la de las imágenes de la década de 1930, en la que el barrio de Alfama representa el eje central de toda la historia.

El espectador deambula, llevado por el protagonista renco tras haberse partido un pie, por una ciudad fantasmal, en la que dos veces aparece Fernando Pessoa, o su espectro, como en la novela de Saramago. Lo sorprendente es que han pasado más de cincuenta años desde las primeras representaciones fílmicas de Lisboa y, en muchos sentidos, el escenario es el mismo: la ciudad se reduce, en la mirada del extranjero atónito con el folclor local, a unas cuantas callejuelas estrechas, a las mismas situaciones pintorescas de las comedias portuguesas (la vecina, el niño, la vida casi pueblerina de las calles de Alfama), que esta vez contrastan de manera aún más fuerte con el alemán que recorre Lisboa como si viviera en un sueño en el que el tiempo se ha detenido. En suma, se trata de un cliché, como parece señalarlo, no sin ironía, António Lobo Antunes, en un nuevo guiño a Baudelaire: “… todo inmóvil, quieto, incluso la ropa en la cuerda, una atmósfera de postal / Souvenir from Lisbon / para escribir en el lado sin casas y mandar a la familia, vean qué pequeña es Lisboa, pobre y sin árboles”13.

El laberinto azul atlántico

Si la asimilación de Lisboa al espacio del barrio es, en muchos aspectos, un lugar común, también lo es el apelativo de “ciudad blanca”, como parecen demostrarlo algunos recientes ejemplos literarios. En primer lugar, José Cardoso Pires, en Lisboa, livro de bordo (1998), texto que fue el resultado de un encargo del Gobierno portugués para la Expo 98, se interroga:

Alain Tanner, cineasta civilizado no se quedó corto y llamó a esto Ciudad Blanca. Cuidad Blanca, qué ceguera la de este Tanner lumière. ¿Es color, el blanco de su película, o es metáfora? ¿Interroga las impetuosidades de una luz que en el mismo lugar, en el mismo instante y en el mismo color nunca se repite?14

Figura 3:

Gustavo Zalamea, Hielo y sangre (1995). Gustavo Zalamea. Congreso-Titanic (El hundimiento del Congreso). Litografía publicada en la Prensa (11 de mayo de 1991).Tarjeta postal. Proyecto Bogotá. Producción Jaime Vargas. Distribución Taller Arte Dos Gráfico. Galería Sextante.

Cardoso Pires, uno de los más notables autores que haya escrito sobre Lisboa, recrea a su manera la imagen de Lobo Antunes de la ciudad como un barco, y en las primeras líneas de su obra bautiza a Lisboa como la “ciudad-nave, barca con calles y jardines por dentro…”15. Más recientemente, Enrique Vila-Matas, gran amante de Lisboa, también ha querido cuestionar el supuesto color blanco de esta ciudad en una crónica publicada en el diario El País de España, refiriéndose indirectamente a Tanner:

Lisboa es el nada nunca jamás. Lisboa es para llorar, puro destino y llanto, fado y luz de lágrima. Pero al mismo tiempo es una inmersión radical en la alegría. […]. No es la ciudad blanca que creyó ver un suizo equivocado, sino una ciudad azul de alegres nostalgias inventadas16.

Si Vila-Matas modifica la designación cromática de Lisboa, lo hace para resaltar las contradicciones inherentes a la ciudad que, en su opinión, constituyen su encanto. En la novela El viaje vertical, el narrador de Vila-Matas describe en estos términos a la capital portuguesa:

Laberíntica, con miradores que ofrecen vistas extenuantes y con la eterna verdad vacía de su cielo, triste y cautivadora como ninguna, Lisboa es airosa en su serpentear, es una ciudad que a veces parece surgir como una serpiente surge de su piel […] la ciudad blanca para algunos, la ciudad azul Atlántico para mí”17.

Aunque el escritor español también cae, de alguna forma, en el estereotipo de lo pintoresco para nombrar la ciudad, cuando define Lisboa asocia su irregular disposición espacial a la imagen ofídica. La serpiente, como Lisboa, sabe así cuándo cambiar de piel. Vila-Matas hace énfasis en el último de los elementos citados por Baudelaire (“el líquido para reflejarlos”) y, en cierta forma, extiende los límites de la ciudad hasta el océano.

Sería imposible hablar de Lisboa sin hacer referencia (aunque sucintamente, y a modo de conclusión) a una figura indisociable de la capital portuguesa: Fernando Pessoa. Lisboa y Pessoa mantienen una relación osmótica desde que el poeta hiciera de su ciudad natal el único escenario de su vasta, compleja e inexpugnable obra literaria. Pessoa no está únicamente presente en la novela del portugués Saramago, en la película del alemán Wenders, en las entrelíneas de Vila-Matas o en la obra del italiano Tabucchi. A propósito de Tabucchi, el italiano escribió, poco tiempo después de Saramago, un texto magnífico, titulado Requiem, en el que el narrador deambula por las calles desiertas de Lisboa en un cálido día de julio, en busca del poeta18. Requiem es, tal vez, una de las únicas representaciones artísticas de Lisboa hecha por un extranjero en la que la capital no se circunscribe a los reducidos barrios históricos sino que presenta un recorrido más amplio por el espacio urbano. Esto último se debe, sin duda, al hecho de que Tabucchi, “el más portugués de todos los italianos” como se le conoce, vivió largos años en Lisboa, donde murió en 2012.

Volviendo a Pessoa, aunque es cierto que – hasta donde sé – el poeta nunca hizo referencia a los versos de Baudelaire antes mencionados, la noción de extrañeza que permea gran parte de su obra es un concepto que, en cierta medida define todas las representaciones recientes de Lisboa. Así pues, el poema Lisbon Revisited, con el que cerraremos esta reflexión, constituye otro de los textos fundadores de las representaciones de esta ciudad en el siglo XX. Este texto de Álvaro de Campos (heterónimo de Pessoa) hace de Lisboa el espacio por excelencia de la fragmentación. En esta oda a Lisboa, el poeta vuelve a la ciudad de su infancia pero las calles le devuelven una imagen distorsionada de sí mismo:

Otra vez vuelvo a verte,

ciudad de mi infancia pavorosamente perdida…

Ciudad triste y alegre, otra vez sueño aquí…

[…]

Otra vez vuelvo a verte — Lisboa y Tajo y todo —

transeúnte inútil de ti y de mí,

extranjero aquí como en todas partes,

[…]

Otra vez vuelvo a verte,

pero, ¡ay, a mí no vuelvo a verme!

se ha roto el espejo mágico en el que volvía a

verme idéntico

y en cada fragmento fatídico sólo veo un pedazo

de mí,

— un pedazo de ti y de mí!19