Com o presente texto, pretende-se cruzar a vivência sanatorial expressa no livro A montanha mágica, de Thomas Mann, e a visão político-sanitária de Bissaya Barreto, aplicada nos sanatórios antituberculosos por si promovidos. Deste modo, o objetivo não é realizar uma análise literária ao emblemático livro de Mann. Este serve, sim, de ponto de partida para uma análise politíco-sanitária, sendo utilizado enquanto síntese de uma época e de um pensamento, indissociável, enquanto causa e consequência, de diversos aspectos arquitetónicos. Finalmente, o paralelismo feito com o filme Rumo à vida procura apontar a transposição do imaginário físico-mental dos sanatórios para uma outra narrativa, não literária, mas cinematográfica.

Ao longo da segunda metade do século XIX, as poucas certezas sobre a origem e tratamento da peste branca, bem como o facto de esta atingir tanto as classes pobres quanto as mais abastadas, conferiam-lhe um temido impacto. Isto expressava-se em planos distintos: o médico — com a crescente investigação científica;1 o urbano-arquitectónico — com o desenvolvimento por parte de promotores e arquitetos de propostas de desenho na esteira do pensamento higienista;2 o político — com a necessidade de respostas concretas e integradas de combate a um flagelo que implicava graves consequências sanitárias, demográficas e económicas; o cultural — com a multiplicação das referências a esta doença e de alguma glamourização em seu redor, junto dos circuitos ligados, nomeadamente, à pintura e à literatura,3 e o social — com consequências diretas na saúde dos indivíduos e das populações.

A construção de sanatórios afirmava-se, então, como uma das grandes armas contra a tuberculose. Estando em franca expansão, nomeadamente nos países do centro da Europa, os modelos aplicados neste ímpeto construtivo tiveram forte influência em Portugal,4 surgindo no primeiro quartel do século XX as experiências significativas iniciais neste programa, no nosso país.5 Com efeito, o papel do sanatório, enquanto fator operativo na cura da tuberculose, transformou este programa arquitetónico num caso de estudo apetecível em diversas áreas.

A cooperação entre médicos, arquitetos e empresários foi decisiva para a eficácia destes edifícios, o que os aprofundou enquanto objeto de enorme interesse para Bissaya Barreto (1886-1974), que era simultaneamente médico, político e promotor arquitetónico. Foi neste posicionamento privilegiado que empreendeu uma extensa e relevante obra na região de Coimbra, durante o Estado Novo,6 designadamente através da construção de diversos estabelecimentos de Saúde,7 sendo os primeiros anos da sua intervenção no campo da assistência e da medicina social, nas décadas de 20 e 30 do século XX, especialmente focados no combate à tuberculose. Esta preocupação refletiu-se no estudo profundo de várias publicações da especialidade e também na observação in loco, em diversas viagens ao estrangeiro, sendo o resultado mais visível do arranque do “arsenal antituberculoso”, implantado pela Junta Geral do Distrito de Coimbra, a criação de dois sanatórios populares, um feminino e outro masculino.

Precisamente durante este período, foi publicado o romance A montanha mágica (1924), que se tornou uma autêntica síntese emblemática, na esfera literária, da visão da tuberculose do ponto de vista médico, social e até espiritual. Já na óptica arquitetónica, o autor introduzia claras referências ao mobiliário e aos materiais usados na construção e na decoração, como os “móveis brancos e práticos, papéis de parede igualmente brancos, resistentes e laváveis, um oleado limpo a cobrir o soalho, e cortinas de linho, bordadas de maneira simples e graciosa, conforme o gosto moderno”.8

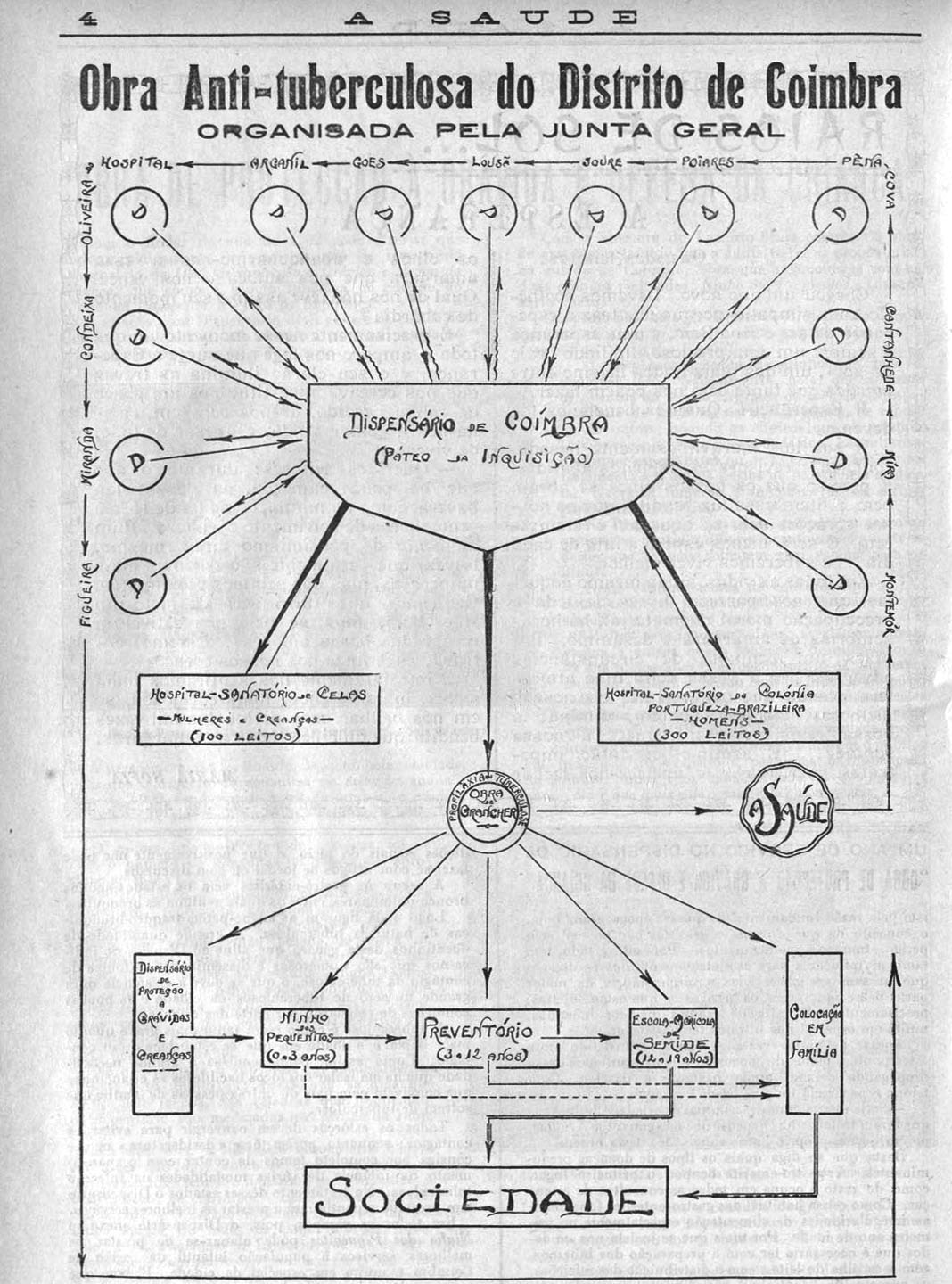

Fig 1.

Esquema organizativo da Obra Anti-Tuberculosa do Distrito de Coimbra, criado pela sua Junta Geral. Fundação Bissaya Barreto, Centro de Documentação da FBB.

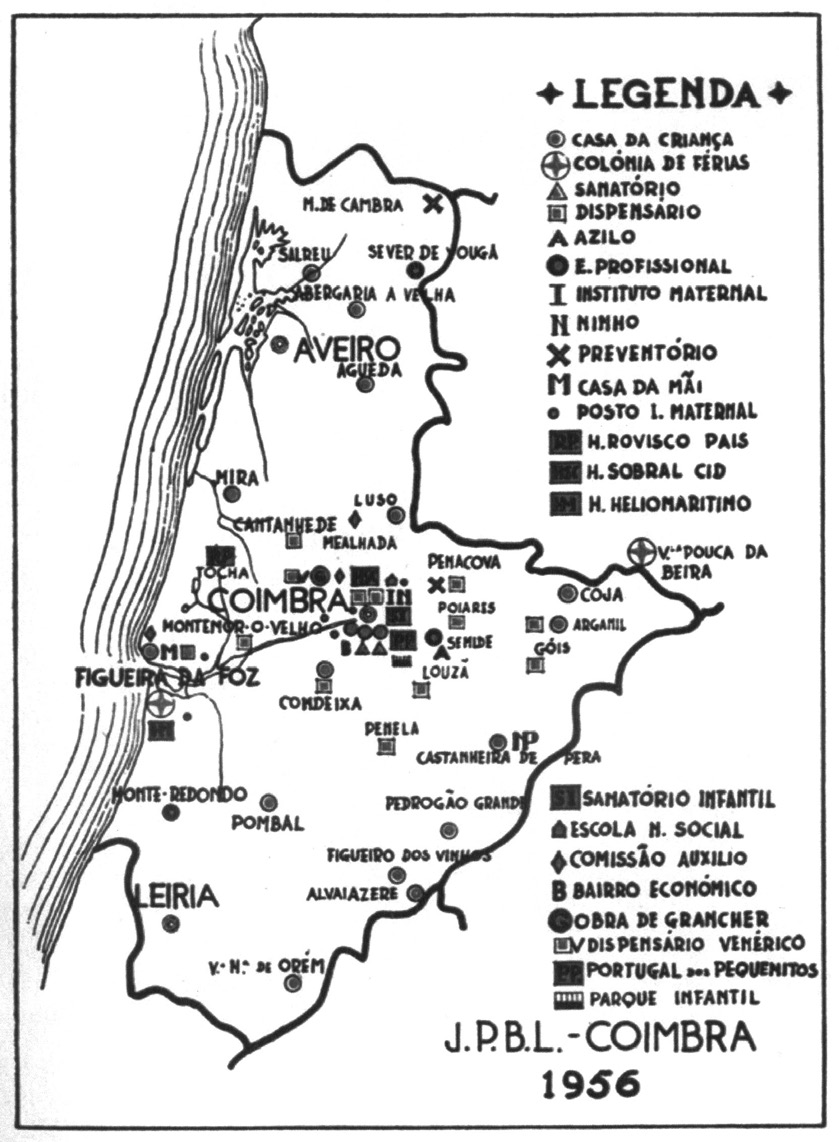

Fig. 2.

Mapa das obras promovidas, até 1956, inicialmente pela Junta Geral do Distrito de Coimbra e, de seguida, pela Junta de Província da Beira Litoral. Fundação Bissaya Barreto, Centro de Documentação da FBB.

Fig 3.

Sanatório feminino de Coimbra (sala de refeições). Fundação Calouste Gulbenkian, Fundo Gulbenkian, Espólio Mário Novais.

Fig 4.

Sanatório masculino de Coimbra (sala de convívio). Fundação Calouste Gulbenkian, Fundo Gulbenkian, Espólio Mário Novais.

Partindo das conversas íntimas entre as personagens Joachim, internado há cinco meses, e o seu primo Hans Castorp, que o visita, surgem ainda compaginadas diversas considerações ora glamourizadas, ora filosóficas do ambiente geral do estabelecimento. Ali, onde se “modificam as concepções” que irão guiar o Homem “pelos caminhos do progresso e da civilização”, coabitavam “jovens de ambos os sexos, tostados pelo sol, que entravam cantarolando, conversavam com as criadas e atacavam a comida com vigoroso apetite”.9

A evolução programática e, consequentemente, formal dos sanatórios deu-se segundo duas correntes: uma privada e destinada à classe média alta, que encarava as estâncias quase como resorts turísticos,10 e outra, ligada a instituições públicas e assistenciais, que procurava enfrentar o problema social da tuberculose.11 Bissaya Barreto conhecia ambas as realidades: a primeira estava firmemente instituída na região alpina, por si visitada, e a segunda estava marcada na sua experiência médica.

Perante esta dualidade, o promotor propôs-se realizar uma síntese programática do modelo de sanatório, onde o público-alvo era maioritariamente a massa popular, dividida por sexos, mas em que a organização e a arquitetura procuravam uma aproximação às das estâncias suíças. O equilíbrio necessário para harmonizar esta bifurcação tinha ainda de ter em conta os paradoxos intrínsecos ao programa sanatorial. Sendo um espaço um pouco opressivo mas ao mesmo tempo amável, algo impositivo mas voluntário, isolado mas comunitário, vigiado mas livre,12 o seu funcionamento levantava questões novas que exigiam igualmente novos paradigmas funcionais, organizativos e arquitetónicos que abrangiam vertentes tão díspares como, por exemplo, o fardamento do pessoal e a exposição solar.

Consequentemente, apesar de possíveis abordagens que remetiam para uma certa aura turística e recreativa, fica claro que, em instituições como os sanatórios, que visavam à regeneração e transformação dos internados, um dos aspectos decisivos era a criação de normas claras, de horários rígidos e de rotinas agregadoras. Com elas, pretendia-se fomentar o ambiente geral de disciplina, facilitando, assim, a verificação constante e a eficácia do controlo exercido.

Deste modo, Bissaya Barreto preconizava a implementação de regras no sentido de “higienizar os costumes”, mas procurando que estas não fossem impostas duramente, tentando antes afirmar-se de modo quase íntimo e, portanto, mais poderoso. O médico tinha a convicção de que os hábitos eram “mais fortes que as leis”, sendo estas ineficazes quando “não encontram eco em quem as deve executar”.13 No espaço do sanatório, todas as ações da vivência diária eram encadeadas numa rotina que regia o funcionamento da estrutura sanatorial, facilitando, assim, a fiscalização sobre todas as situações do seu quotidiano.14 Este processo potenciava também uma maior união e identificação, enquanto grupo, de todos os internados, o que aumentava o autocontrolo.

Resumidamente, o seu objetivo primordial era sempre a instauração da ordem — uma atitude eminentemente arquitectónica — na busca do domínio perfeito da conjugação entre o Espaço e o Tempo.15

Cada estadia tornava-se num autêntico ritual, semelhante ao que se desenrolava em ambiente turístico. Contribuindo para esse ambiente, a utilização de materiais nobres e a integração de obras de arte não decorria de mero capricho artístico. Tratava-se também de um investimento na ritualização espaço-social que, embora adaptada ao cenário de sanatórios antituberculosos populares, como os de Coimbra, não deixava de exercer forte influência sobre os doentes.

Assim, o desenho arquitetónico dos sanatórios tinha em conta esta rotina com a criação e a relação de espaços específicos para cada uma das atividades que a compunha, de modo a que acontecesse “a vitória do lugar sobre o tempo”:16 no quarto, o sono e a observação médica; na galeria, o descanso e a cura solar; na sala de jantar, as refeições e o convívio; na biblioteca ou no auditório, o lazer; nos campos de jogos e jardins, a atividade física ao ar livre. Todos estes espaços cumpriam uma função inserida num processo curativo que deixava de ser apenas médico e passava a ser também influenciado fortemente pela arquitetura.

Simbolicamente, o sanatório era considerado quase como um templo, onde se criava uma atmosfera de busca de melhoramento individual (ao nível dos hábitos e dos valores), num contexto que ultrapassava as meras questões de saúde e de higiene. Não deixa de ser ilustrativo que, no trecho que encerra o capítulo VI do romance de Mann, sejam expostas ao protagonista as bases da maçonaria, num ambiente de mestre-discípulo. E ainda o é mais, tendo em conta que esta tentativa de conversão tinha lugar num sanatório, espaço para a cura de males físicos, mas adicionalmente também de manchas morais e comportamentais. O contexto sanatorial estava programado para regenerar cidadãos, devolvendo-os purificados à sociedade, prontos para pugnar por uma vida sanitariamente responsável e espiritualmente imaculada.

De um ponto de vista estritamente político-sanitário, a estratégia de “isolamento dos perigosos”, em conjunto com a “auto-governação higiénica”,17 constituíam o binómio físico-psicológico ao qual eram submetidos os indivíduos internados. Numa perspectiva igualmente abrangente, e mediante a vontade expressa de realizar “sobretudo Política Sanitária, de Assistência e de Saúde”,18 Bissaya Barreto deixava clara a raiz da sua ação: a efetivação de uma visão eugénica, com a responsabilização dos indivíduos perante a sua descendência.

Fig 5.

Sanatório feminino de Coimbra (edifício e jardim). Fundação Calouste Gulbenkian, Fundo Gulbenkian, Espólio Mário Novais.

Fig 6.

Sanatório masculino de Coimbra (edifício e jardim). Fundação Calouste Gulbenkian, Fundo Gulbenkian, Espólio Mário Novais.

Fig 7.

Sanatório masculino de Coimbra (auditório). Fundação Calouste Gulbenkian, Fundo Gulbenkian, Espólio Mário Novais.

Fig 8.

Sanatório masculino de Coimbra (terraço). Fundação Calouste Gulbenkian, Fundo Gulbenkian, Espólio Mário Novais.

Deixemos claro que a interpretação que o médico retirava deste conceito não incluía ideias de “selecção espartana, eutanásia e outras práticas criminosas como é manifesto nas reflexões haeckelianas”.19 A prática do eugenismo era, sim, elogiada como um “notável e moderno ramo de ciências biológicas”,20 sendo que a sua “dimensão positiva”,21 de inspiração francesa, foi assumida nos meios científico-sociais portugueses22 focando-se mais nos fatores externos (higiene, meio ambiente, educação) do que nos internos (genética, hereditariedade).23 No entanto, as premissas da visão de Bissaya Barreto previam um plano evolutivo e um projecto concebido em rede, através de mecanismos sistémicos de exercício de poder, e de um apurado e eficaz controlo levado a cabo por estratégias de panoptismo social. Segundo este desígnio, edifícios e indivíduos deviam progredir em conjunto, confundindo-se as fronteiras entre cenários e atores.

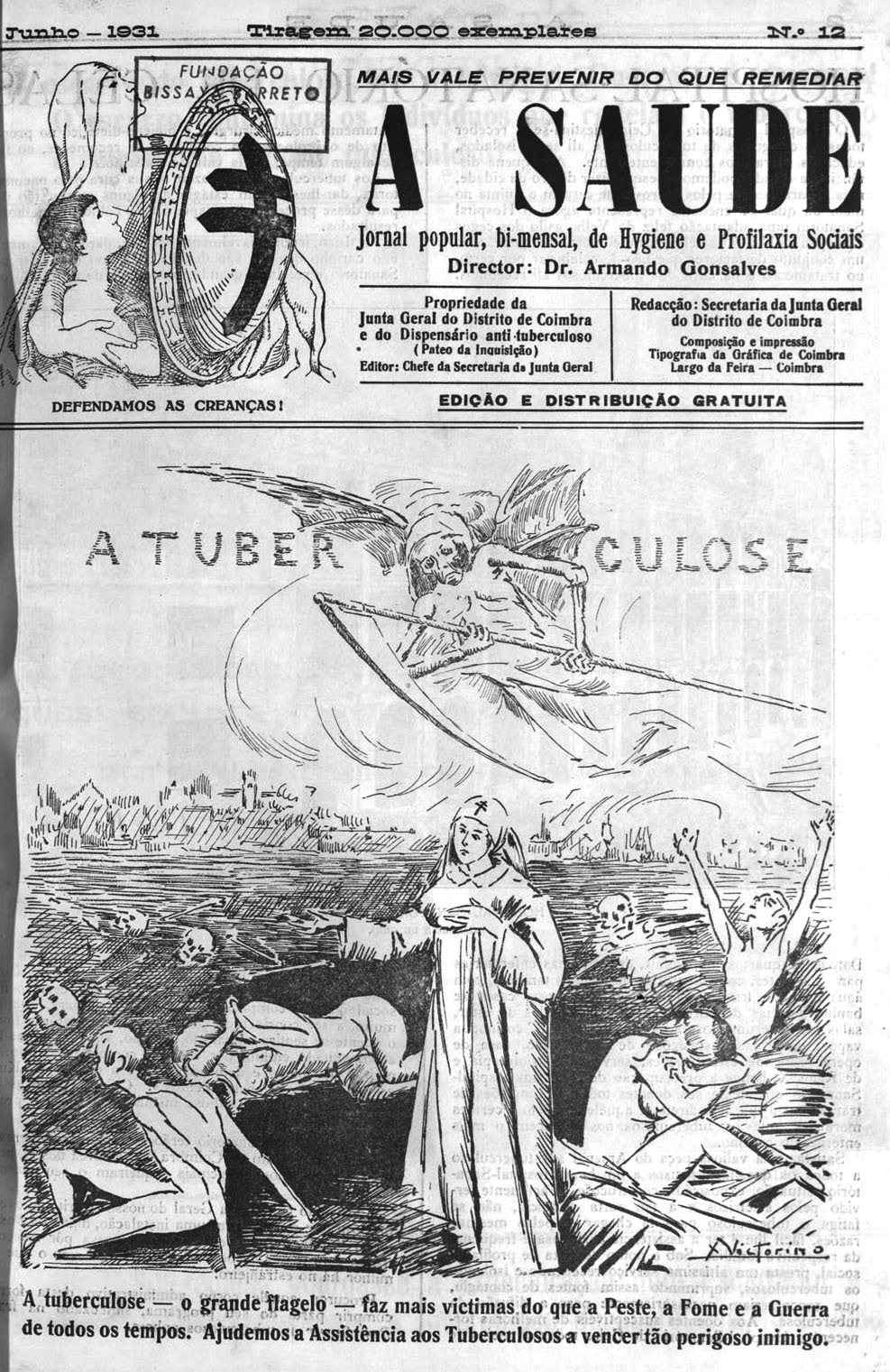

Fig 9.

Capa do n° 12, de Junho de 1931, do jornal A Saúde, editado e distribuído gratuitamente pela Junta Geral do Distrito de Coimbra. Fundação Bissaya Barreto, Centro de Documentação da FBB.

É precisamente no âmago desta correlação que surge a película Rumo à vida,24 onde a incorporação de tal visão é particularmente evidente. Sendo uma curta fita, revelou-se uma síntese25 no seio das muitas vertentes propagandísticas utilizadas por Bissaya Barreto, que também recorria frequentemente a artigos de jornal, publicações de autor, cartazes, brochuras ou até à rádio.26

Com base nas anunciadas intenções do regime de Salazar no sentido da “conversão de um país”, da sua “reconstrução” e da “reconquista da ordem” (Torgal 2000, 67),27 era “oportuno fazer um documentário da Obra de Assistência à Mãe e à Criança e da Profilaxia da Tuberculose, que o Estado Novo levou a cabo em Coimbra”.28 Em 1937, iniciaram-se as diligências nesse sentido, só terminando, em 1950, com a estreia do filme.29 De subtítulo A Obra de assistência na Beira Litoral, tinha como pressuposto absolutamente perceptível a vontade de afirmar esta “obra” como um caso de estudo, na consubstanciação de uma região-piloto apoiada pela Ditadura. O objetivo eminentemente político do filme era defender e difundir um modelo de atuação, apresentando o enunciado de um plano, não textualmente, mas através do pleno funcionamento de uma realidade regional que, pretendia-se, fosse extensível ao restante território.

Tendo pouco mais de 15 minutos, o filme foi realizado por João Mendes, cineasta lisboeta, e teve argumento de Henrique Galvão.30 Uma assistente visitadora formada na Escola Normal Social de Coimbra31 era a sua intérprete principal.32 Segundo a locução, esta estava “apta a timonar, com rumo à vida, os náufragos da desventura”, desde o casebre onde habita uma família que serve de exemplo a muitas outras “em risco”, ao integrar a rede de estabelecimentos impulsionada pelo médico.

Fig 10.

Sanatório masculino de Coimbra (galeria de cura). Fundação Bissaya Barreto, Centro de Documentação da FBB.

É revelador o importante papel da arquitetura, enquanto cenário ativo de Rumo à Vida. A paisagem constante do caminho a percorrer pelas novas gerações de cidadãos saudáveis — fisicamente úteis e moralmente sãos — eram os estabelecimentos construídos pela Junta de Província da Beira Litoral. A arquitetura era apresentada de forma categórica, no sentido de corroborar a perenidade de uma obra que se queria operativa, transformadora e não apenas idealizada ou planificada.

Na filmagem dos edifícios, enaltecidos pela sua imponência, asseio e funcionalidade, eram igualmente destacados os seus interiores e exteriores. Esta relação dicotómica, presente desde as visões higienistas do século XIX, era valorizada e atravessava certas passagens do filme, obedecendo a uma visão absolutamente seminal no pensamento de Bissaya Barreto: a capacidade da arquitetura para “devolver à saúde”. Em determinadas sequências era enaltecida a efetivação de uma renovada esperança providenciada aos internados (representada pelo exterior, enquanto desejo futuro), em contraponto à da doença que ali os levara (expressa no interior, enquanto realidade presente). Ora, esta evolução era consubstanciada pelos edifícios e dependia diretamente destes, autênticas máquina33 de curar e de (re)educar.

Todo o encadeamento narrativo do filme reforçava a ideia de um verdadeiro mecanismo redentor, de um dispositivo de cura que era diariamente posto em prática. Cada uma das pessoas que entrava naquela engrenagem sanitária, corporizada na arquitetura daqueles edifícios, era processada, reprogramada e restituída à sociedade, após passar por uma espécie de linha de montagem reparadora.

Em suma, tal como no Sanatório Internacional Berghof, na “montanha mágica” de Davos-Platz, também o filme Rumo à Vida se propunha a relatar uma redenção física, acompanhada por uma regeneração espiritual e moral, tendo sempre a arquitetura como elemento ativo.

Esta concepção pode-se resumir, precisamente, através de uma das sequências finais da referida película, num momento em que o realizador busca um claro dramatismo visual, de uma “simplicidade quase religiosa”, como descreve o narrador. A cena dá-se quando o casal que o filme aborda, sai pela porta principal do sanatório masculino, de braço dado, sob a cruz de Lorena,34 remetendo para o imaginário de um novo casamento e simbolizando, assim, uma nova vida. Mais uma vez, aqui, os edifícios idealizados por Bissaya Barreto eram mais do que o simples cenário da ação. Estes sublinhavam e potenciavam a analogia interior-exterior, levada ao seu limite, funcionando naquele instante as portas do edifício, como as mãos que ofereciam ao mundo, dois corpos e duas almas refeitas.