Afirmar que la revista ARQ fue el instrumento que ayudó a difundir y reposicionar la arquitectura chilena contemporánea en el debate internacional es, hoy, un lugar común. Sin embargo, la presencia y la visibilidad de aquellos “héroes” que la revista ayudó a forjar contrastan con el olvido e invisibilidad de la mujer que estuvo a cargo de las decisiones editoriales que dieron forma a los números de la publicación: Montserrat Palmer Trías. Fue ella quien apostó por la promoción de un grupo de arquitectos chilenos que hizo su ingreso en la escena internacional en la década de los noventa, a quienes había conocido como estudiantes o colegas mientras ejercía como docente en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Con el paso de los años, este grupo ha recibido un reconocimiento disciplinar que no hace más que corroborar que la mujer que por primera vez publicó sus escritos o proyectos tenía un ojo entrenado para reconocer el talento.

Sin embargo, la contribución de Montserrat Palmer resulta preocupantemente desconocida, incluso para un público culturalmente cercano como las actuales generaciones de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la PUC. Este artículo tiene el propósito de recuperar su voz como protagonista del discurso de la arquitectura contemporánea en Chile, cuya agenda ayudó a moldear a través de su labor editorial al frente de la revista ARQ.

Existen pocos documentos que permitan situar con precisión la contribución de Montserrat Palmer a la arquitectura chilena. La revista Vivienda y Decoración la entrevistó en 2006, 2007 y 2008, de lo cual quedó un registro de gran valor documental; pero un trabajo sistemático de recopilación de testimonios de aquellos quienes fueron sus amigos, colegas y alumnos es una tarea aún pendiente. En 2010, Ediciones ARQ publicó su autobiografía;1 sin embargo, para quien intente situar su figura en el contexto histórico del Chile posdictadura esta resulta excesivamente austera, incluso opaca. Hasta donde se pudo establecer, a la fecha no existen investigaciones sobre la figura de Montserrat Palmer.

La reciente donación de su archivo personal al Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC abre múltiples posibilidades de investigaciones futuras, para las que este escrito pretende ser una suerte de invitación.

La arquitectura como campo deliberante

La historiadora del arte Sarah Williams Goldhagen ha propuesto una imagen sugerente para describir la arquitectura en cuanto campo disciplinar.2 Se trata de imaginarla como un congreso en el que se desarrollan varias mesas de discusión en paralelo. Lo que habría originado la discusión en cada una de las mesas es una pregunta que pudo haber surgido desde la propia disciplina -en cuyo caso se estaría en presencia de un debate estrictamente disciplinar-, o bien se trataría de una pregunta dirigida a la arquitectura desde el mundo social, económico o político, en cuyo caso se estaría frente a un debate cultural.

En ambos casos, la pregunta resultaría ser una provocación para individuos o colectivos, que deciden asistir a la mesa del debate con el propósito de presentar lo que cada quien considera la mejor respuesta posible a la pregunta que alienta la discusión. Las respuestas presentadas en una mesa pueden adoptar distintos formatos: algunos presentarán un proyecto o una obra de arquitectura; otros, un ensayo, un libro o una revista, quizás una exposición o una reforma académica. Incluso habrá quienes participen presentando un proyecto de ley.

Después de una primera ronda de presentaciones en cada mesa, se produce una dinámica particular. Los participantes o voces identifican a aquellos otros con los que comparten un punto de vista común y a quienes exhiben argumentos que están en oposición con el punto de vista que ellos han venido a defender a la mesa. Una posición neutral queda reservada para aquellas voces que presentan argumentos moderados, alejados de la controversia, que son tomados por los participantes como alternativas que no despiertan ni simpatía ni animosidad.

Algunas veces quienes comparten un punto de vista similar conforman un grupo y eligen una voz que los represente, mientras otros permanecen como voces individuales. Un debate se abandona cuando la pregunta que le dio origen deja de tener sentido disciplinar o cultural, por lo que puede permanecer abierto durante años o terminar una vez alcanzado un acuerdo entre los integrantes de la mesa de discusión. Es entonces cuando el argumento en torno al cual se produce el consenso se convierte en oficial. El debate solo se volverá a abrir cuando se presente un nuevo argumento que objete y haga entrar en crisis la autoridad del argumento oficial. Una voz puede formar parte de una única mesa o puede participar en varias mesas de discusión.

La voz de Montserrat Palmer Trías

De origen catalán, Monserrat Palmer Trías nació en 1934. Cursó primer año de arquitectura en la PUC, en 1952. A pesar de haber aprobado todos los cursos, sus profesores decidieron que debía repetir el año, debido a que la consideraban inmadura.3 La arbitrariedad de tal decisión la hizo desistir de continuar con sus estudios en esa institución e ingresó a la Universidad de Chile (UCH), donde se tituló como arquitecta, en 1961. Durante su periodo de estudiante tomó clases de acuarela con el arquitecto, pintor y grabador chileno Nemesio Antúnez4 (fig. 1), quien, al notar su talento para la acuarela y el grabado, la invitó en 1957 a formar parte del Taller 99.5 Se trató de un espacio de experimentación artística en torno al grabado, donde forjó su amistad con artistas de la talla de Roser Bru6 (fig. 2) y Eduardo Vilches7 (fig. 3). Mientras estudiaba arquitectura fue ayudante de cursos de dibujo y taller (fig. 4). Dos años después de titularse (en 1963) fue contratada como profesora de Taller en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCH, posición a la que renunció en 1974 cuando la UCH fue intervenida por los militares golpistas.

Figura 1.

Pintura a pastel. Chiloé, canales (autor: Nemesio Antúnez, 1965): “para Montse con la amistad de N. Antúnez”. Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

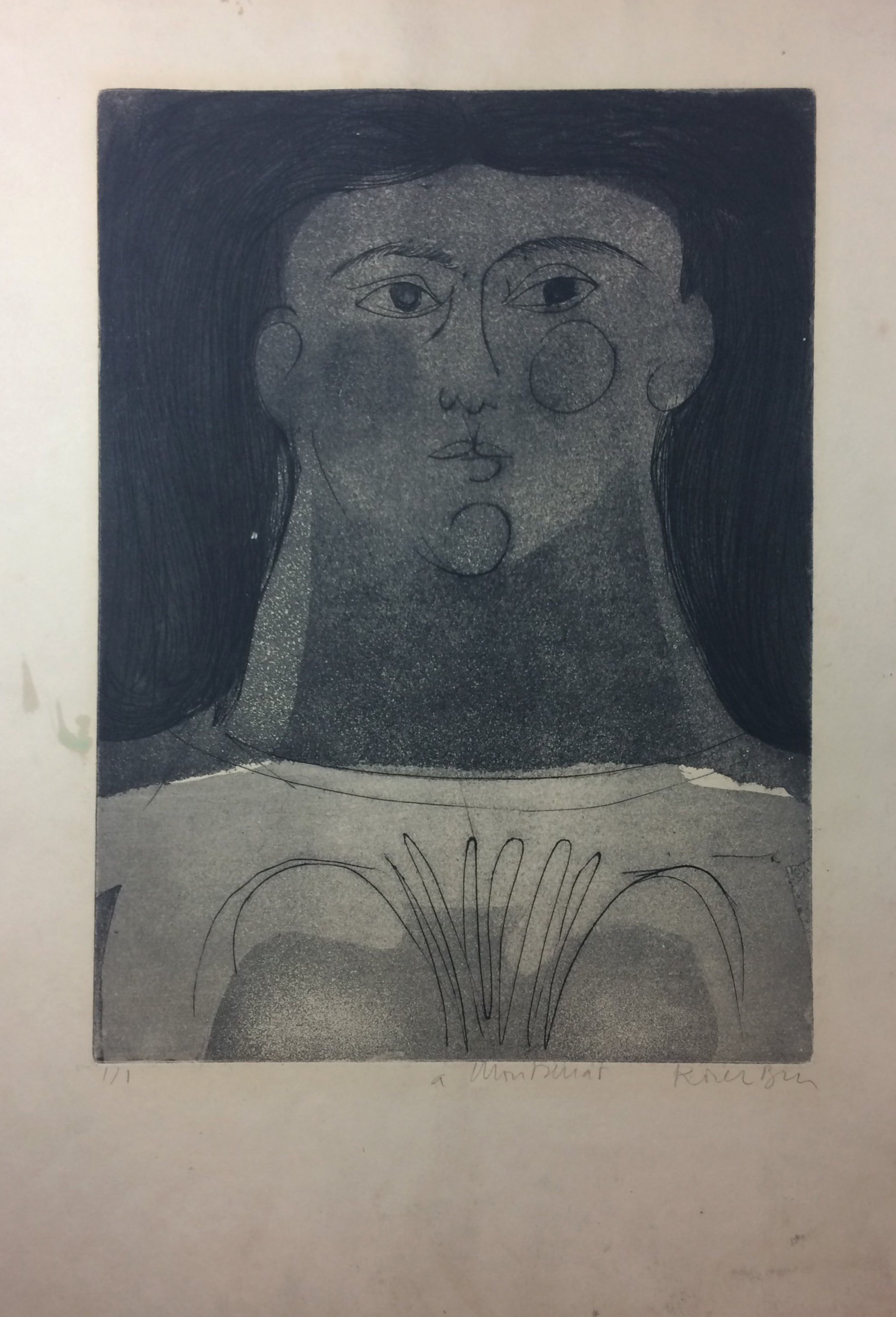

Figura 2.

Grabado. III (autora: Roser Bru, s. f.): “A Montserrat”. Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Figura 3.

Grabado. Sin título (autor: Eduardo Vilches, s. f.): “Para Montserrat”. Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Figura 4.

Montserrat Palmer en corrección de tablero (sin autor). Septiembre de 1969. Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Según su testimonio, un día de 1975 mientras visitaba la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la PUC, vio un anuncio que decía que la institución estaba buscando profesores para contratar. Pidió una cita para hablar con el director de la época, Hernán Riesco,8 quien la vinculó de inmediato a pesar de que ella le advirtió que era agnóstica.9 Pese a su prejuicio, el declarado agnosticismo de Palmer no fue impedimento para que llegara a ocupar el cargo administrativo más alto: fue decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC en el periodo 2000-2004. Montserrat Palmer fue una voz respetada que participó en varias de las mesas de discusión que tuvo abiertas la arquitectura en Chile. Durante cuatro décadas se dedicó a formular respuestas utilizando formatos diversos como investigaciones, exposiciones y obras construidas.

Su voz en el debate sobre estética de la construcción

Tensionada entre arte y técnica, su voz se escuchó por primera vez en 1970-1971, cuando el Programa de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCH publicó dos pequeños volúmenes titulados 50 años de arquitectura metálica en Chile. En la introducción al primer volumen, Palmer escribió: “La arquitectura, hoy como en tiempos de John Ruskin quien afirmaba que una estación de ferrocarril no será nunca arquitectura, quizá se halle y se enseñe donde menos se piense”.10 En las primeras páginas del segundo volumen declaraba:

Traté de hacer este trabajo a la manera de un catálogo: fotografías, listas de obras, breves notas de las experiencias de los arquitectos y enumeración de hechos que caracterizan, a mi entender, la vida nacional durante estos 50 años. La intención […] es […] divulgar […] una manera de construir y de pensar la arquitectura que más tarde o más temprano será la que nos impondrán las circunstancias.11

Su investigación sobre la arquitectura metálica es un documento de consulta imprescindible para los investigadores en el tema; pero, además, resultó de gran utilidad cuando algunos años más tarde participó en un equipo que realizó el proyecto de transformación de una estación de trenes abandonada y, también, desarrolló la cubierta en estructura metálica para el patio de una antigua construcción en el centro de Santiago (figs. 5 y 6).

Figura 5.

Afiche para el lanzamiento del primer volumen de 50 años de arquitectura metálica en Chile en el Museo Nacional de Bellas Artes. Serigrafía (autor: Eduardo Vilches). Octubre de 1970. Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Figura 6.

Afiche para el lanzamiento del segundo volumen de 50 años de arquitectura metálica en Chile en el Museo Nacional de Bellas Artes. Serigrafía (autor: Eduardo Vilches). Noviembre de 1971. Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Esta temprana investigación se vincula con otra del año 1993, titulada La arquitectura contemporánea de la madera en Chile. Un estudio de su desarrollo entre 1960-1990.12 Aunque hay veinte años de distancia entre una y otra, ambas persiguen un mismo propósito: caracterizar una tipología arquitectónica a partir del material de construcción. La propia Palmer se encargó de corroborar la existencia de un vínculo entre las dos investigaciones cuando escribió:

La madera, al igual que el acero, obliga a una forma peculiar de trabajo que se podría asemejar al que tiene un mueblista o un ingeniero mecánico: hay un ajuste necesariamente fino en las secciones usadas en relación a su resistencia, una resolución de las uniones que se expresan como parte de la forma, una preocupación por el peso y por el transporte.13

Palmer estaba menos interesada que Giedion en las consecuencias formales que el uso de un material determinado podía tener en las edificaciones. Su preocupación era más bien técnica:

La definición de arquitectura de madera no es, entonces, un asunto relacionado a lo que se podría denominar una ética de la expresión, en el sentido que la madera debiera expresarse de tal o cual modo, cuando una cuestión de disponibilidad técnica, de manejo racional de los recursos, de inventiva proyectual, de soluciones técnica adecuadas.14

La investigación sobre la arquitectura de la madera en Chile incluyó casos de estudio que, a la postre, se transformaron en emblemas de la arquitectura chilena de la posdictadura, como la Casa Klotz, en Tongoy (Matías Klotz, 1990), y el Pabellón de Chile para la Exposición de Sevilla (José Cruz y Germán del Sol, 1992) (figs. 7 y 8)

Su voz en el debate sobre la ciudad (moderna) y la vivienda popular

En 1984, entre las dos investigaciones antes reseñadas, su interés se movió en dirección al debate sobre las relaciones entre arquitectura y forma urbana. Eligió como caso de estudio la comuna de Providencia, un área urbana consolidada a lo largo del siglo XX. En La comuna de Providencia y la Ciudad Jardín, Palmer desplegó una estrategia de análisis en la que se mezclaban morfología e historia.15 Aunque su punto de partida teórico era que la forma urbana de la comuna fue el resultado de la aplicación del conocido modelo de Howard, su trabajo empírico le hizo notar que:

Todo santiaguino sigue hoy deseando un jardín y si bien existen diversas formas arquitectónicas de conseguirlo, la práctica es básicamente por medio de la casa-pabellón de 1 ó 2 pantas, aislada en lo posible dentro del predio rodeada de jardín, en una calle con veredas arboladas.16 (fig. 9)

Figura 9.

Axonometría de la Población de Oficiales en Retiro-Comunidad Kellner (Kulczewski, 1925). Fuente: Palmer Trías, “La comuna de Providencia y la ciudad jardín”.

En efecto, la contribución de esta investigación tiene que ver con un descubrimiento fundamental: que la estructura formal de Providencia es el resultado de la singular yuxtaposición conceptual y morfológica de una cuadrícula de calles arboladas y manzanas cuadrangulares, con predios ocupados por pabellones aislados rodeados de jardines por sus cuatro costados. Es decir, una configuración original que ensaya el modelo de Howard sobre la manzana española, no sobre un tejido de calles curvilíneas.

Cinco años más tarde, en 1988, publicó junto a Francisco Vergara la investigación El lote de 9×18. En la encrucijada habitacional de hoy (fig. 10). La publicación defendía las virtudes de la política de vivienda DFL-2, impulsada en los años sesenta por el presidente Frei Montalva, que consistía en entregar a los pobladores sin tierra un lote de terreno de 9?×?18 metros, que en algunos casos contaba con una caseta sanitaria (núcleo de servicios), en torno a la cual los pobladores edificaban progresivamente sus viviendas. A propósito de la relación entre género y arquitectura, fue el Comité de Mujeres Pobladoras del Zanjón de la Aguada el que, en medio de las luchas sociales de los años sesenta, propuso las medidas 9?×?18 metros para sus lotes.17

Su voz en el debate sobre lo doméstico

Montserrat Palmer incursionó con argumentos propios en el debate sobre lo doméstico, en un amplio rango de escalas que va del diseño de objetos a la casa. Recién titulada, instaló un taller donde fabricaba chimeneas -siguiendo un diseño que, según Palmer, estaba inspirado en un modelo de Coderch- y una lámpara de pie de su autoría, la que mediante un sistema de contrapesos se podía subir, bajar y girar 360 grados sobre su eje vertical (figs. 11 y 12).

Figura 11.

Planimetría. Chimenea 111 (1967). Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Figura 12.

Planimetría. Lámpara de contrapeso y giro (1961). Fuente: Palmer Trías, “Lámpara y chimeneas en metal”, 27.

Para sus padres proyectó una cabaña en el poblado costero de Algarrobo y una casa en Santiago. La planta de la pequeña cabaña de playa de 65 metros cuadrados está resuelta con una lógica distributiva limpia y una propuesta constructiva que se restringe al uso de dos materiales: piedra y madera. El resultado es una domesticidad Arts&Crafts (figs. 13 y 14).

Figura 13.

Acuarela. Algarrobo(autora: Montserrat Palmer). Mayo de 1958. Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Figura 14.

Casa en Algarrobo (sin autor, s. f.). Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

El proyecto de Santiago consistía en dos casas que compartían un lote en Providencia. Los dispositivos más interesantes son las terrazas semicubiertas que buscan construir una relación de mediación entre ciertos espacios interiores y el jardín. La propuesta es una domesticidad caracterizada por la contención formal, la abstracción material -pues las casas están construidas en ladrillo como único material- y el diseño calculado de la relación que se quiere establecer con el exterior (figs. 15 y 16).

Figura 16.

Parrón. Dos casas en Santa María 2804 (autor: Montserrat Palmer, s. f.). Fuente: Fondo Montserrat Palmer T. Archivo de Originales. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

La actitud de Palmer al incorporar en sus casas elementos de la arquitectura rural la sitúa en sintonía con una generación de arquitectos que a partir de los años cincuenta había adoptado esta postura como una forma de desafiar la autoridad del canon de la arquitectura moderna.18

Su voz en la construcción de la agenda del discurso de la arquitectura chilena

Entre 1995 y 2010, con su labor a cargo de las decisiones editoriales de la revista ARQ, Montserrat Palmer ayudó a modelar la agenda del discurso de la arquitectura contemporánea del país. Al proponer un tema e invitar a un grupo de participantes a contribuir con sus puntos de vista, la revista actuó como una incubadora de debates. ARQ se fundó en 1980 como una revista universitaria, pero dos décadas más tarde era conocida como una revista internacional que había reposicionado la arquitectura chilena en el debate internacional. En palabras de Juan Ignacio Baixas,19 durante sus años al frente de la revista, Montserrat Palmer habló en “un lenguaje que da cuenta de un modo de pensar, cuya profundidad se expresa sin hermetismo, al alcance de todos”.20 Escribía de manera simple y directa, con comentarios incisivos, sumados a un tono sutilmente irónico.

Su juicio crítico estuvo siempre presente en la revista. Por ejemplo, en el número 53 (2003) escribió: “creo que los grandes momentos de la arquitectura chilena fueron las décadas del ’40 al ’60 y ahora, quizás, la década del ’90 y la actual”.21 Su trabajo editorial no se complació con consignar su postura, sino que invitó a su contraparte a tomar un rol activo en la discusión, de manera que cada quien desarrollara una opinión propia. Semejante fue su relación con los articulistas y entrevistados, a quienes proponía un tema para luego mantenerse al margen de la discusión. Sin embargo, el silencio de su voz en la revista es aparente, porque si bien no fue ella quien se explayó en las páginas de ARQ,22 ejerció su autoridad para decidir sobre qué se discutía y quién podía tomar la palabra.

Aun cuando al establecer periodizaciones se corre el riesgo de caer en simplificaciones indeseables, a continuación se propone subdividir el periodo 1980-2010 en cuatro momentos que explican la naturaleza cambiante de la revista ARQ a lo largo de los treinta años en los que Montserrat Palmer perteneció a su equipo editorial: la revista universitaria (1980-1981), la revista silenciosa (1992-1996), la revista madura (1996-2001) y la revista internacional(2001-2010).

La revista universitaria coincide con los primeros cuatro números publicados entre noviembre de 1980 y junio de 1981. Se trató de números experimentales a cargo del programa de comunicaciones.23 En sus planas, impresas en papel kraft, se hizo hincapié en lo que estaba ocurriendo dentro de la Escuela de Arquitectura en ese momento (fig. 17). Ya entonces se invitó al lector a desempeñar un papel activo y se propuso un sistema de presentación de opiniones divergentes que se mantuvo en el tiempo. A partir de la ARQ 5 (1981), la dirección editorial pasó de las manos de Palmer a las de Alex Moreno, quien hasta entonces había estado a cargo del diseño gráfico. Según Fernando Pérez Oyarzún,24 el número 7 (1982) marcó un momento de inflexión en la publicación de la revista.25 Fue un número en que se declaró la aspiración de ARQ a transformarse en un instrumento cultural, para lo cual se debía ampliar el rango de temas tratados e integrar especialmente la dimensión artística.

Figura 17.

Páginas interiores. ARQ como revista universitaria. Fuente: Equipo de Comunicaciones ARQ UC, “Cuncinas y Polillas”, 2-3.

Con la publicación de la ARQ 20, en junio de 1992, se dio inicio al periodo de la revista silenciosa. Este número, titulado 20 números de ARQ, cuenta con un doble aporte editorial. Una retrospectiva escrita por Fernando Pérez O. y un texto deliberadamente breve de Montserrat Palmer -que regresaba a su cargo como directora editorial- en que alude a la pérdida de credibilidad sufrida por la arquitectura en comparación con la ingeniería, cuyos profesionales son “menos habladores”.26 En pocas palabras, Palmer presentó las intenciones del nuevo periodo: revisar la arquitectura desde otras disciplinas, ofrecer una paleta de obras extranjeras con aproximaciones liberadas de los prejuicios y hábitos nacionales y ensanchar el espacio destinado a los recién egresados.27 Su determinación de “mantener y acentuar la contención […] del que está usando medios ajenos para el desarrollo del oficio propio”28 se acentuó en los siguientes ocho números, en los que el editorial fue remplazado por un sumario comentado (fig. 18). Se trata de una serie de números que tematizan principalmente la ciudad, siendo Santiago el centro de la discusión. La revista también abordó temas de carácter histórico, técnico, artístico y de diseño. De este periodo son las contribuciones de arquitectos jóvenes, como el informe sobre el Simposio de Siracusa de Alejandro Aravena (ARQ 26), los ejercicios de descripción de Smiljan Radic (ARQ 27) y las obras de Mathias Klotz (ARQ 23 y 29). El tono que adoptó la revista hasta 1995 fue decididamente periodístico.

Figura 18.

Sumario comentado. Revista ARQ en su etapa silenciosa. Fuente: Palmer Trías, “Sumario”, 1.

En 1996, se creó la sección “A diestra y siniestra”. El método utilizado para su publicación era conocido: la revista recibía una serie de fragmentos (voces) y el equipo editor decidía cuáles eran atingentes al tema (debate) y podían aparecer en el siguiente número. La sección se instauró como un espacio de discusión sobre polémicas contingentes, que se contraponía a la densidad teórica de los artículos que comprendían el grueso de la revista.

El periodo de la revista madurase inició con la publicación de la ARQ 30, en 1996. Este número presentaba un nuevo formato que reflejaba “la madurez alcanzada”29 y daba inicio a una serie de editoriales de página completa. A las aspiraciones declaradas tres años antes, se sumó la promesa de un debate crítico en torno al tema definido para cada ejemplar, algo que recién se consolidó con el número 39 (1998), en el que el tema apareció en la portada de la revista y permeó sus páginas interiores. Este número fue el primero con el cual la autoexigente editora se declaró conforme. Según sus palabras se debió a que “las diferentes partes que lo conforman y sus agrupaciones invisibles sostienen una especie de relampagueo de complicidades, coincidencias e interrogantes que hacen que este número marche, se desplace, derive”.30 Se trató de un número que compilaba intereses tan disímiles como la sensualidad, el concurso para la Plaza de Armas de Santiago, la ética de los materiales, la Ville Savoye, la obra de Herzog & De Meuron, cuatro talleres desarrollados en distintas épocas en la Escuela de Arquitectura de la PUC, el dibujo arquitectónico y la ciudad de Venecia.

Hacia finales del siglo XX, los editores de revistas de arquitectura de difusión internacional seguían con interés, a través de las páginas de ARQ, el devenir de la arquitectura chilena, y se interesaron en mantener un intercambio editorial con la revista.31 Entonces, fue cuando ARQ asumió el rol de construir la imagen de exportación de la arquitectura contemporánea chilena, como se declaró en el número que, en torno al problema de las aguas, proponía un diálogo entre Santiago, Buenos Aires y Caracas: “con este número, que no por casualidad cierra el último año de este siglo, nos acercamos a intentar una revista que pueda ser leída fuera de Chile.”32

Con la publicación de la ARQ 47 (2001) se inició el periodo de la revista internacional. Dedicado a la Intuición, es el primer número que incluyó textos traducidos al inglés, y también el primero que contó con la sección “Arquitectura reciente en Chile”, que publicaría “en formato breve, obras y proyectos presentados para concursos nacionales o internacionales donde particip[aran] arquitectos chilenos”.33 Al año siguiente la existencia de la sección ya no se justificó, porque el grueso de los proyectos publicados en la revista coincidía con la descripción de producto chileno reciente. Palmer se autoimpuso la tarea de que “Chile [fuese] identificado en el extranjero con un país de buena arquitectura”,34 sin desconocer el hecho de que el proyecto promedio chileno era decepcionante.35 Sin embargo, la actitud de Montserrat Palmer fue siempre optimista. Así lo recuerda Klotz cuando afirma:

La Montse fue la primera profesora que de verdad me mostró la arquitectura y fue lejos la más importante. Estudié en los 80, en una época de presión generalizada entre los arquitectos, por la cesantía. Nuestros profesores predicaban un discurso bastante depresivo, pero ella nos entregó la otra cara de la moneda.36

Contra el olvido

Según el testimonio de colegas y alumnos, la capacidad desarrollada por ARQ para convertirse en un instrumento de reposicionamiento de la arquitectura chilena en el ámbito internacional estuvo fundada en la intuición y el ojo aguzado de su editora para reconocer el talento. El mito de una persona que opera básicamente a partir de la intuición fue alimentado por la propia Palmer:

[… la] intuición, [es] algo que no todos los arquitectos utilizan [...] y que est[oy] muy consciente de poseer. Uno primero dice “esta cuestión me carga, la encuentro fea”. Pero claro tú no le puedes decir eso a un alumno ni a otro arquitecto, entonces piensas a ver por qué me carga por qué la encuentro fea, entonces vas buscando, vas viendo y siempre tiene una explicación.37

Sin embargo, hacer descansar el éxito de ARQ únicamente en la intuición de su editora implicaría pasar por alto su faceta como investigadora, artista, diseñadora de objetos, hacedora de proyectos y obras de arquitectura.

Resulta paradójico que la mujer que con éxito se empeñó en reposicionar la arquitectura chilena en el debate internacional corra el riesgo caer en el olvido. La decisión de hablar poco y, en cambio, dejar que las obras hablen por ella, ha relegado a Montserrat Palmer a una posición periférica, a pesar que desde su cargo como editora de la revista ARQ, transformó una revista universitaria en una de alcance internacional, que no solo reposicionó la disciplina en el ámbito global, sino que al mismo tiempo construyó e instaló algunas de las postales oficiales con las que se reconoce a Chile en el exterior.

Fue una voz activa en algunos de los debates centrales de la arquitectura chilena de los últimos cuarenta años. Abogó por la dimensión técnica de la arquitectura y por el encuentro de una estética que surge precisamente del compromiso de los arquitectos con los materiales de construcción. Mostró con lucidez la manera original en que el modelo abstracto de la ciudad jardín se articuló en la geografía del valle de Santiago para dar lugar a una de sus formas urbanas de mayor calidad: la comuna de Providencia. Defendió el uso de un lote de tamaño generoso para los sectores populares, porque permitía la construcción progresiva de las casas, y articuló una propuesta sobre el espacio doméstico a partir de la yuxtaposición entre arte y artesanía, lo rural y lo urbano. Al mito de una persona que basa sus decisiones únicamente en la intuición se superpone la investigadora rigurosa, racional; una persona dotada con un rico capital cultural. Es imposible situar apropiadamente el discurso de la arquitectura chilena contemporánea sin hacer referencia a la revista ARQ y a Montserrat Palmer. Ella desempeñó un doble papel, como voz protagonista de las discusiones y como instigadora permanente del debate arquitectónico en Chile (fig. 19).