Introducción

Este artículo examina la construcción de prácticas pedagógicas —cursos, ejercicios y tareas— dentro de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (Arquis) a partir de su apertura, en 1971, y la relación de estas con algunos discursos extraídos de las ciencias de la computación. Específicamente, se analiza desde una perspectiva histórica crítica la manera como un discurso protocomputacional —en el sentido de que nunca se consolida ni discursiva ni operativamente— se empleó, en primer lugar, para desarrollar experiencias pedagógicas y ejercicios de registro de información y, en segundo, para promover una reflexión —aunque limitada— en cuanto a la sistematización de métodos de diseño, en el marco de la apertura de la primera escuela de arquitectura de Costa Rica. Estas experiencias acabadas se examinan hacia el final del texto desde la perspectiva del fracaso, por cuanto constituyeron intenciones que no se completaron o ejecutaron a plenitud.1 A partir de dicha exploración, se reflexiona brevemente acerca de la implementación de herramientas digitales y computacionales actuales que sugieren que esta ocurre hoy de manera desarticulada con respecto de esas intenciones originales.

Dos arquitectos y profesores de Arquis son relevantes en este trabajo: Jorge Bertheau Odio (1937-) y Franz Beer Chaverri (1937-). El primero, uno de los fundadores intelectuales de Arquis,2 se formó como arquitecto en la Universidad Autónoma de México (fig. 1). En 1970, junto con un grupo de arquitectos costarricenses, Bertheau atendió el curso llamado Teaching Methods, en el Department of Development and Tropical Studies (DDTS) de la Architectural Association (AA), en Londres. Además de su labor en Arquis, Bertheau lideró la firma ARTEC y participó en proyectos arquitectónicos relevantes al entorno costarricense de 1970 y 1980, siendo el más reconocido el proyecto para el complejo Plaza de la Cultura y Museos del Banco Central de Costa Rica (1982), en sociedad con los arquitectos Édgar Vargas Vargas (1922-2007) y Jorge Borbón Zeller (1933-2018). El arquitecto Franz Beer (fig. 2), quien también se formó en la Universidad Autónoma de México, viajó a Londres en 1973 para cursar estudios en el Development Planning Unit (DPU), la unidad en la que el DDTS se había transformado en 1971. Desde la década de 1970, Beer lideró la firma Icesa.3 Beer ha desarrollado obras relevantes en el campo de la hospitalidad, la arquitectura residencial y la arquitectura comercial. En el campo académico, Beer se interesó por la geometría de campo, y aun cuando no consolida ni registra plenamente sus ideas al respecto, estas tienen impacto en Arquis.4

La escuela-computador: antecedentes

En una entrevista del 2014, Bertheau afirmaba acerca de Arquis que una de sus aspiraciones operativas —y no solo simbólicas— era que esta funcionase como un gran computador.5 Influenciado por la avanzada tecnológica y sus intersecciones con la arquitectura, Bertheau pensó en Arquis como un aparato, en un sentido casi literal, en el que se recibía información para convertirla en respuestas formales desde la arquitectura. En suma a lo anterior, existió, por lo menos en Bertheau, la intención de sistematizar hallazgos relacionados, por ejemplo, con factores ambientales, con el fin de incidir en normativa y legislación asociada a la planificación y la arquitectura.6 Dicho de otra manera, principios de organización del conocimiento derivados de las ciencias de la computación se habían filtrado en la organización curricular, en la construcción de ejercicios pedagógicos y en el desarrollo de narrativas empleadas para transmitir conocimiento dentro de Arquis; de todas ellas se desprende la idea de la escuela-computador imaginada por Bertheau.7

La fundación (1968) y apertura (1971) de Arquis ocurrió durante el clímax de la crisis de la arquitectura moderna. En ese momento, se gestaron esfuerzos teóricos diversos que intentaron ofrecer soluciones, con lo que la cultura pop, la ciencia ficción y los métodos positivistas surgieron como posibles rutas de salvamento.8 En Arquis se observa un cruce irresuelto entre la rigurosidad y la libertad, que convergieron en ocasiones de manera confusa, como lo sugiere el documento que originó el currículo de la escuela: Towards a Comprehensive Approach to Architectural Education (1970).9 El texto promovía el análisis sistemático del entono, al tiempo que favorecía la búsqueda de un proceso de diseño individual.10 Como lo afirma Sean Keller, en relación con el abordaje científico-positivista, la respuesta a la inconformidad con lo moderno se gestó desde una postura que sostenía que “los arquitectos ya no tenían una relación natural o convencional con su oficio y que era precisamente esa relación —dicho sea un método de diseño— la que tenía que establecerse primero”. Adicionalmente, existía la expectativa de que este método fuese preciso, suficiente en sí mismo, riguroso y, como afirma Keller: automatizado, en su sentido más literal entendido como un proceso en el que la intervención humana se reduce a lo mínimo posible.11

La apertura de Arquis se gestó —y resultó el documento ya citado— gracias a una colaboración entre arquitectos costarricenses y profesores visitantes, producto de la diplomacia entre la Universidad de Costa Rica y el British Council. Esta permitió a varios arquitectos costarricenses — entre ellos al ya mencionado Jorge Bertheau— atender un curso denominado Teaching Methods, dirigido a profesores de arquitectura en el denominado tercer mundo. El curso formó parte del programa de formación profesional del DDTS, unidad adjunta a la AA, en Londres, y dirigida por Otto H. Koenigsberger (1908-1999).12 A partir de esta circunstancia, Arquis y sus principios de operación originales quedaron invariablemente asociados a una “narrativa de progreso” articulada en el DDTS, en un momento histórico marcado por procesos de descolonización, independencia y transformación de la geopolítica mundial.

Dicha transformación parece también haber influido en el perfil de estudiantes y arquitectos que visitaron el DDTS, pues hacia finales de los años sesenta e inicios de los setenta puede notarse un aumento en la cantidad de arquitectos latinoamericanos que se capacitaron en el DDTS.13 Así mismo, resulta posible identificar un cambio en temáticas y abordajes, pues estos “se concentraron más en ofrecer asistencia para promover el desarrollo regional”. Tal cambio habría sido influenciado por experiencias del personal de la AA en escenarios coloniales y poscoloniales, que había derivado en la conclusión de que los métodos tradicionales carecían de sentido en contextos no europeos.14 Al mismo tiempo, la narrativa de progreso anunciaba que la producción y transmisión de conocimiento técnico-científico resultaba esencial para fomentar el desarrollo de regiones con pasados coloniales, premisa construida invariablemente desde una perspectiva europea.15 El DDTS puede entenderse como un think tank —entidad de producción de conocimiento con funciones politizadas y heredera de estructuras asociadas al poder colonial16 — pero también como una agencia de “asistencia logística” para el “tercer mundo”17 con una comprensión cuasi científica de la arquitectura. Dentro de ella, la arquitectura y la planificación se entendieron como disciplinas de promoción de desarrollo dirigidas a países “no alineados” en el escenario poscolonial.18

En Arquis, la “narrativa de progreso” se fusionó con un conjunto de posturas, todas ellas relacionadas con la avanzada tecnológica y la búsqueda de sistematización del método de diseño —entendido este como la construcción de una plataforma más o menos colectiva desde la cual fuese posible observar y evaluar procesos de diseño individuales—. En Arquis convergieron ideas derivadas del trabajo de John C. Jones (1927-) y D. G. Thornley (s. f.), a partir de la famosa Conference on Design Methods (1962) y del trabajo de Christopher Alexander (1936-) expuesto en Notes on the Synthesis of Form (1964). Las ideas de Jones, Thornley y Alexander ofrecían oportunidades de aplicar el pensamiento computacional: procesamiento de datos y descomposición de problemas en variables, preocupación por intentar trasladar métodos de programación a ciertas prácticas arquitectónicas, integración de procesos inspirados en la teoría de sistemas o aspiraciones de sistematización —organización repetitiva y reproducible— aplicadas a la arquitectura. La escuela-computador opera como concepto instrumental en el intento de establecer un método propio, a pesar de las limitantes tecnológicas y de presupuesto que habrían hecho imposible el acceso a instrumentos de programación.19

En Towards a Comprehensive Approach to Architectural Education, las aspiraciones de sistematización se tornaron notables, aunque no fueron desarrolladas del todo. Estas ofrecían una supuesta oportunidad para resolver problemas de aplicación de conocimiento en regiones que como Costa Rica permanecían fuera del sistema-mundo de los registros de las teorías e historias arquitectónicas modernas.20 Dichas aspiraciones intentaron consolidarse a partir de la puesta en práctica de una serie de ejercicios pedagógicos —tareas, giras, experimentos— una vez que Arquis entró en funcionamiento (1971) bajo la coordinación de “Felo” García, Édgar Brenes y el ya mencionado Bertheau, quienes habían formado equipo de trabajo mientras atendían el Teaching Methods.21

Operaciones básicas, 1971-1979

Arquis abre sus puertas con una propuesta educativa en la cual convergía la búsqueda de rigurosidad científica con la promoción de una libertad desafiante respecto de la hegemonía de lo moderno. En ese sentido, Bertheau afirmaba que “el nacimiento de la Escuela de Arquitectura tuvo lugar al momento de la crisis de la educación […]. El esfuerzo actual de la Escuela de Arquitectura para conquistar una escalada cualitativa, coincide con cuestionamientos muy serios contra lo que podría denominarse la ortodoxia de la Arquitectura Moderna”.22 La afirmación se insertó en un momento de desencanto y antipatía en relación con la arquitectura y su educación.23 Desde la reflexión en torno a esta condición surge la idea de la escuela-computador, entendida como un espacio de registro, programación y manejo de información que operaría a partir de la observación controlada, aunque nunca automatizada, de ciertos procesos,24 en la misma línea del famoso trabajo de Leslie Martin (1908-2000).25

En 1967, Martin fundó el Centre for Land Use and Built Form Studies26 en la Universidad de Cambridge, un centro de investigación alrededor de problemas arquitectónicos en el que se aplicaban principios geométricos y de “diagramación” como respuesta a necesidades de planificación y arquitectura.27 Aunque la influencia de Martin sobre Arquis no puede trazarse de manera directa, es inevitable sugerir una probable asociación, dada la cercanía de la escuela original con la cultura educativa británica en el campo de la arquitectura.28

Bertheau explica que la noción de la escuela-computador adquirió relevancia cuando se decidió que Arquis funcionase —o intentase funcionar— como una especie de hub dedicado al registro y procesamiento de información espacial-arquitectónica del territorio costarricense. La intención era obtener resultados desde la “lente” disciplinar, capaces de aportar al desarrollo del país en planificación y gestión territorial. Dichos aportes, aunque de manera metodológica eran cercanos a la lógica computacional, continuaban enmarcados en una visión a favor del progreso29.

La escuela-computador ofrecía una oportunidad de innovación operativa y de asignarle a la escuela una función estratégica dentro del espacio académico y cultural de Costa Rica en la década de 1970, marcada por el dominio de un partido político originalmente socialdemócrata30. Esta función estratégica fue motivada por la posibilidad de aumentar la participación social de los profesionales en arquitectura en el país31. En Arquis se cruzaron, por un lado, un conjunto de narrativas de desarrollo dirigidas a la figura Estado-nación, derivadas en parte de la cultura del DDTS; por otro, una noción de progreso sustentada en el valor asignado a la tecnología, entendida como vehículo para el desarrollo. Las primeras dan valor al trabajo local, mientras que las segundas contienen, por su naturaleza, aspiraciones universales. Ambas están entrelazadas por la pretensión de abordar problemas arquitectónicos desde una perspectiva científica, sea desde una postura “desarrollista” político-económica o desde una postura computacional-científica, que prometía una sugerente libertad, y una oportunidad para desafiar saberes heredados (fig. 3).

Alexander, diagramas y prácticas

En sus primeros años (1971-1979), fue notable el interés de Arquis en las propuestas de Christopher Alexander. En el periodo en que se consolida su propuesta pedagógica protocomputacional, Alexander ya había publicado Notes on the Synthesis of Form (1964), un texto que cuestionaba la división entre análisis y síntesis formal y que sugería que “para coincidir con su contexto, una solución debe ser construida a través de las fracturas intrínsecas del problema espacio”.32 Para lograrlo, Notes proponía “un método algorítmico semiformal que permite automatizar una partición adecuada a partir de varias suposiciones”33. En ocasiones, las premisas publicadas en Notes parecían inundar las operaciones de Arquis, aunque nunca se ejecutaron con la rigurosidad implícita en la matriz booleana —cuyas entradas son 0 y 1— que sirve como base para el algoritmo de Alexander34.

Las razones para la cercanía son varias: en primer lugar, las ideas de Alexander podían ser fácilmente conjugadas con la visión de “integración de procesos” desde una perspectiva supuestamente científica aplicada al diseño.35 En segundo lugar, coincidían con las aspiraciones de Arquis de sustituir el principio formal por el análisis de la forma como resultado del contexto en aras de “[intentar] establecer ‘un método de proyección’”.36 Y, en tercer lugar, como parte de la sistematización del proceso de diseño, la propuesta de Alexander se alejaba del dibujo clásico con la intención de evitar lo que denominó el orden formal, entendido como una condición de la arquitectura moderna.37 Notes se utilizó como texto de referencia en las primeras experiencias formativas de Arquis; sin embargo, el empleo de sus principios nunca fue, paradójicamente, sistemático.

En Arquis se asignó un valor superior a la idea del “proceso” —el camino para llegar—. En ocasiones, la intuición creativa intentó sustituirse por el manejo racional de datos; mientras que el dibujo arquitectónico artístico originado en la tradición de las Beaux Arts38 se sustituyó por el diagrama, el cual ofrecía supuestamente la oportunidad de reflejar un proceso racional de interconexión de información y que como herramienta permitía “posponer el momento del proyecto, la inevitabilidad de la arquitectura y por ende la inevitabilidad de la decisión, de la conjetura […] y últimamente de la forma”.39 Como ejemplo, las primeras tesis de Arquis (1977) dan un enorme valor al diagrama como expresión intelectual, a pesar de que los resultados son más bien tradicionales, en el sentido de que no pueden considerarse resultado de ejercicios computacionales (figs. 3 y 4). En estos primeros trabajos, los diagramas se utilizan como herramienta de análisis de entorno. Esta funciona simultáneamente como vehículo de síntesis funcional-formal; sin embargo, no pueden considerarse diagramas computacionales.

Estructura curricular

Las aspiraciones de escuela-computador se reflejaron en la estructura curricular original (1971), modificada en 1979. En el currículo original resaltan dos cursos: el Taller Integral, entendido como espacio de convergencia entre saberes y diseño, y un curso transversal llamado Archisystems, el cual, aunque de manera un tanto primitiva —sin equipos o computadores—, pretendió acercar los procesos de la arquitectura a una especie de sistematización de proceso “hecha en casa”. La premisa de Archisystems (fig. 5) era sistematizar la información obtenida y producida, a partir de principios basados en las ciencias de la computación: pueden pensarse como mecanismos de análisis del entorno.

Figura 5.

Programa de los Archisystems, circa 1980, cortesía de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica.

Archisystem I estudiaba la relación del hombre con su entorno natural, y Archisystem II, la relación del hombre con el entorno sociocultural, una división hecha con propósitos solamente analíticos40. El análisis a partir del Archisystem I se estructuró a partir de cinco condiciones: uso, control, transformación, explotación y conservación. El análisis en Archisystem II usó como referencia el Map of Culture, propuesto por Hall en The Silent Language. Este se había creado como una herramienta en forma de matriz de variables destinada a estudiosos en el comportamiento humano, “un sistema de clasificación y un checklist”41 del cual supuestamente se obtenía una especie de mapa de la vida social42. Los cursos de Archisystems incluían en sus contenidos temas diversos: estados vectoriales, procesos estocásticos (aleatorios) y análisis de sistemas traducidos a problemas espaciales. En la bibliografía aparecen textos como The Elements of Input-Output Analysis y el vocabulario de los folletos del curso incluye palabras como sistema, programación y componentes, lo que sugiere la presencia de la visión protocomputacional43.

La eliminación de los Archisystems (1989) implicó el abandono casi absoluto del pensamiento computacional como condición transversal a las prácticas pedagógicas de los cursos de diseño44. Previamente (1979), el currículo había iniciado una transformación que diversificó las opciones de taller de diseño, introduciendo nuevas perspectivas y consolidando nuevos líderes, algunos de ellos críticos de las premisas de operación original de Arquis, como Hernán Jiménez Fonseca (1942-), Juan Bernal Ponce (1938-2006) y otros que aun cuando alineados con el origen de Arquis, desarrollaron discursos divergentes como fue el caso Franz Beer, al asumir el interés por el pensamiento tecnológico desde otra perspectiva.

Franz Beer —quien como se señala atrás estudió en el DPU y fue cercano a John C. Jones— se incorporó a Arquis como profesor en 1974. Desde inicios de la década de 1980, se encargó de dirigir un taller de diseño, bajo el nombre de Flux. Influenciado por Jones y la lógica del pensamiento aleatorio, Beer introdujo temas como la intuición, la percepción, el hábitat y sus intersecciones con la tecnología. Le interesa más A Pattern Language (1977) que Notes on the Synthesis of Form. En otras palabras, Beer estaba más preocupado con el lenguaje y el significado que con la sistematización del método desde una perspectiva computacional. En un ensayo titulado “Embrión de una simbiosis del hombre y la máquina en una nueva tecnología”45, aunque de manera ambigua expone algunas ideas respecto de la relación entre humanos y artefactos arquitectónicos, entre arquitectura y las cuestiones derivadas de las ciencias computacionales, particularmente la cibernética y las oportunidades que esta ofrecía para articular temas arquitectónicos y ecológicos, podría sugerirse que en Beer la tecnología representa una oportunidad para la libertad creativa y no necesariamente para la sistematización de procesos. En eso se diferenció de la concepción original de Arquis.

Giras

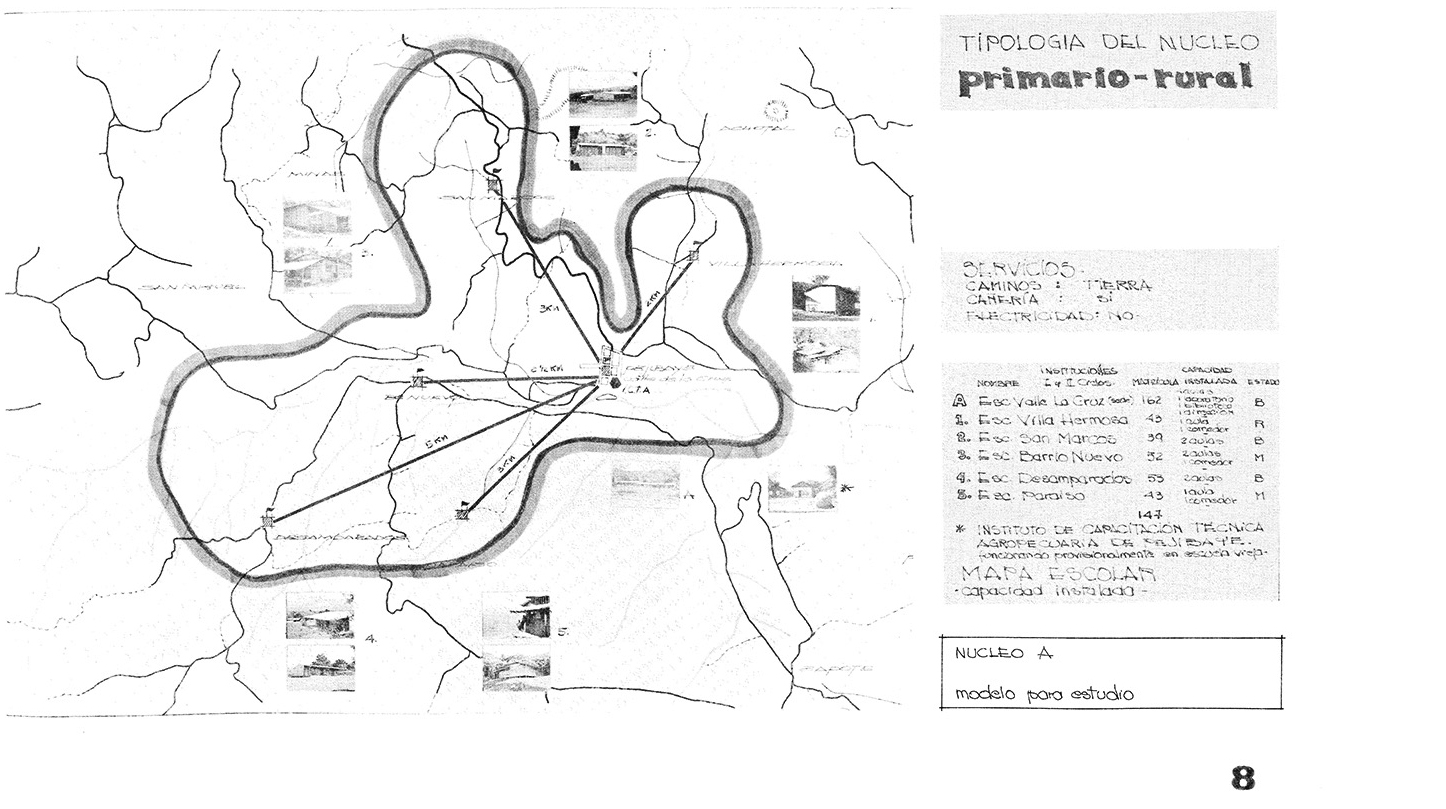

Las giras a los pueblos, primeros ejercicios pedagógicos de análisis realizado durante la carrera, condensaron estas aspiraciones operativas. Las giras funcionaron —o pretendieron funcionar— como un recorrido sistemático en aldeas ubicadas en el interior del país, un ejercicio de recopilación y procesamiento y un esfuerzo por computar datos acerca de lugares que nunca se habían observado desde la perspectiva de la arquitectura en Costa Rica —por lo menos desde un espacio académico—. Los estudiantes trabajaban en grupos con una matriz de variables parcialmente basada en el trabajo de Hall. A cada grupo le correspondía un pueblo. La matriz funcionaba como herramienta de análisis en pos de la obtención de un programa que enfrentaba actividad y variables. La premisa era que si todas las variables se ponían sobre la mesa, el proyecto arquitectónico sería el consolidado de una relación absoluta, con lo que el resultado estaría en principio correcto.46

Las giras habrían tenido como objetivo conocer el territorio, a fin de identificar necesidades de intervención, una cuestión que sugiere el marco prodesarrollo en el cual se instauraron. Además, tuvieron la misión pedagógica de promover un método de enseñanza basado en la revisión de procesos de registro de información. Consecuentemente, se desarrolló una guía de registro llamada hand-in (manual), en la que precisamente se pretendía consolidar la sistematización de los datos obtenidos en las investigaciones de campo para facilitar su procesamiento y evaluación. Las intenciones absolutas de las giras nunca terminaron por consolidarse, pues los conocimientos producidos en ellas no se integraron totalmente al acervo de Arquis ni se registraron rigurosamente. Sin embargo, su premisa es aún tangible en el entorno pedagógico de Arquis, por cuanto persiste la idea del análisis-síntesis del lugar como medio para proponer soluciones arquitectónicas de acuerdo con las necesidades del país. Esta visión habría acarreado, originalmente, una narrativa de progreso que determinó los tópicos de interés desarrollados en Arquis en su primera etapa: propuestas de planificación, centros de investigación y promoción del conocimiento, programas de obra institucional y estatal y vivienda social de los que son ejemplo: “Proyecto eco-turístico: San Lucas, Golfo de Nicoya, Puntarenas, Costa Rica”, de Manuel Morales Pérez (1977), “Reorganización física de los servicios educativos como base para un plan experimental de producción en Pérez Zeledón”, de Carlos Jiménez Raventós (1977), “Propuesta de un sistema generador de vivienda”, de Edwin Hernández (1978)47 (véanse las figs. 6 y 7, en el caso de la última aparecen figuras que pretenden emular diagramas de síntesis formal).

Resultados, derivas y disociaciones actuales como posibles conclusiones

Una reflexión final se plantea desde la perspectiva de lo inacabado: casi todas las aspiraciones originales de Arquis quedaron inconclusas y merecen futuras reflexiones. En el desarrollo y exposición, resalta la figura de Bertheau, quien describió su rol dentro de los primeros años de Arquis como el de un “programador”, en franca referencia a las ciencias de la computación48. Conforme Arquis se consolidaba (1971-1979), la figura un tanto obsesiva de Bertheau se tornaba esencial en la planificación de los ejercicios de registro y aplicación de principios de programación, lo que acarreó debilidades en la cultura organizacional de Arquis y una franca contradicción con la integración de saberes propiciada supuestamente por el pensamiento sistemático que fascinó al arquitecto costarricense. Quedan pendientes de exploración los cruces entre la obra prolífica, y a veces controversial, del arquitecto y su visión de la educación en arquitectura.

La escuela-computador falló rápidamente en la sistematización del manejo de datos recopilados (input) que los ejercicios de registro de información implicaban49. En otras palabras, la información recolectada comenzó a perderse, con lo que ya no podía procesarse en pos de un programa común. Por otro lado, los ejercicios pedagógicos destinados a aplicar principios de pensamiento computacional al abordaje de problemas arquitectónicos comenzaron a aislarse, con lo que apareció una falla en la comunicación de resultados. Esta se tradujo en la incapacidad para discutir, de manera colectiva, problemas en torno al método.

Puede concluirse que se fracasó paradójica y precisamente en el aspecto que más había interesado a los fundadores de Arquis: la implementación de un método de proyecto construido colectivamente a través de la sistematización rigurosa.

Bertheau relató su propio fracaso en involucrar al proyecto de Arquis a expertos y académicos capaces de comprender sus aspiraciones desde la matemática, la biología y la ciencia de la computación, con lo que el desarrollo de estos ejercicios protocomputacionales nunca despegó del todo.50

El caso de Beer, entendido como un caso de sutil disidencia, permite sugerir que conforme nuevas maneras de abordar problemas arquitectónicos surgieron, la idea de la escuela-computador se diluyó —así como se diluyó, hasta prácticamente desaparecer, la noción de Arquis como un hub de registro de información dedicado a una reflexión colectiva, constante y sistemática en torno al método de diseño.

Se abandonó, a su vez, el cuestionamiento acerca del lugar de las tecnologías digitales y computacionales dentro de Arquis; el input de estas formas de conocimiento parece pasar a ocupar otro lugar: ya estas no constituyen medios para producir información, sino que operan como una herramienta al servicio del proyecto arquitectónico y su representación final a través de renders. Esta disociación no declarada y poco explorada ofrece una oportunidad para cuestionar prácticas pedagógicas, representaciones y narrativas actuales dentro de la cultura arquitectónica de Arquis. Por otro lado, la brecha entre análisis científico del lugar, que persiste como práctica heredada de las giras pero sin su contenido computacional, y el proceso de diseño que se promueve desde la libertad individual acarrean un conflicto que no se ha estudiado a profundidad y que constituye motivo de investigación futura y constante.

En ejercicios pedagógicos asociados al diseño, el diagrama persiste en Arquis, estableciéndose como parte de una vertiente pedagógica con reminiscencias del periodo original. Esta vertiente acarrea, sin embargo, las mismas deficiencias que se instalaron en Arquis desde su fundación: un conflicto irresuelto, explícito y contundente entre el análisis y el diseño, debilidades en cuanto a la operatividad del diagrama —confundiéndose su lugar como herramienta o como medio de representación— y aspiraciones de sistematización no consolidadas u obsoletas a raíz de la ausencia de reflexiones desde el campo de las teorías e historias de la arquitectura. A lo anterior cabe sumar que los diagramas presentados por los estudiantes parecían en realidad más cercanos a intentos de abstracción gráfica, que a resultados obtenidos de exploraciones alrededor del pensamiento computacional (figs. 8, 9 y 10).

Figura 10.

Diagramas procesos de diseño y programación arquitectónica, cortesía de la estudiante Zetty Alonso Young, 2019.

Por otro lado, algunos tópicos de interés, asociados por ejemplo a la planificación territorial y el planeamiento continúan presentes en el corpus de Arquis hoy. Sin embargo, y en parte por la ausencia de estudios que permitan reflexionar acerca de sus orígenes asociados al DDTS, el DPU y a la educación en arquitectura preocupada con la sistematización, se tratan como novedosos, carentes por tanto de una dimensión histórica que cuestione su probable obsolescencia.

Las figuras de Bertheau y Beer siguen teniendo un valor cuasi mitológico en la cultura institucional de Arquis, con lo que se abre una oportunidad para el estudio sociológico o desde la perspectiva de la historia de la profesión, de los principios computacionales que se instauraron en ella.