Hace casi una década, Silvia Arango hizo un breve inventario del estado de la arquitectura en Colombia.1 Un diagnóstico que atestigua cómo —fuera de algunas excepciones desperdigadas por el territorio nacional— se podían observar principalmente tres geografías culturales en el país que demostraban una considerable representatividad arquitectónica: la costa atlántica, la zona antioqueña y la sabana de Bogotá. Una disposición que actualiza una narrativa que podemos rastrear incluso a Carlos Martínez quien, por otro lado, habla de un Triángulo de Oro,2 como aquel conformado por Bogotá, Medellín y Cali, que constituia el epicentro arquitectónico hacia mediados de la década de 1960.

Más que debatir la consistencia de estas categorías o, incluso, su transformación, este artículo busca explorar la presencia de una cuarta geografía. Un territorio que —aun cuando no contenga límites comunes— participa de una misma autonomía de los contornos que tradicionalmente definen eso que llamamos Colombia. Una serie de territorios por fuera de esos lindes nacionales que, de forma paralela, demuestran desarrollos de amplia significación arquitectónica, bajo el liderazgo de profesionales locales colombianos.

Sin embargo, este mapeo de la cuarta geografía no pretende dar un panorama completo de su composición y sus desarrollos, sino entender procesos y estructuras procedimentales independientes que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento disciplinar a partir de condiciones específicas. En ese sentido, para este artículo se seleccionaron seis proyectos arquitectónicos realizados en el exterior por arquitectos locales que estuvieran desligados del mainstream corporativo3 y reflejaran actitudes y tendencias asimilables al pensamiento contemporáneo. En últimas, una búsqueda por perfilar sintomatologías del ejercicio profesional contemporáneo, que paralelamente devele posibles vectores de desarrollo que informen futuros potenciales en la profesión.

En esa medida, se utiliza el término geografía más desde su cualidad existencial;4 como la facultad de ordenar el mundo y significarlo a partir de sus características observables —incluso medibles— que pueden eventualmente “mapearse”. Sin embargo, interesa sobre todo entenderla como teorización de una ciencia empírica a partir de las intersecciones con condiciones políticas, ideológicas y económicas, en busca de desdibujar su positivismo para integrar factores históricamente construidos que similarmente constituyen nuestros espacios. Por lo tanto, la geografía se entiende como un cambiante conjunto de sistemas —a veces contradictorios— que imbrican una relación matizada entre territorio-espacio y cultura: algo más cercano a la visión de autores como Peter Jackson, Edward Soja o David Harvey.

Preámbulo

La relación de los arquitectos colombianos con el exterior es una materia relativamente inexplorada, en términos reflexivos. A pesar de que es familiar la conexión de los procesos arquitectónicos locales con desarrollos exógenos o globales,5 por lo general este enlace es sobrentendido como una consecución unidireccional en la cual el movimiento natural de la historia marcha desde los epicentros epistemológicos del mundo hacia sus periferias. Hacia nosotros. Una narrativa colonial sumamente presente en la arquitectura y que se actualiza por medio de figuras patriarcales recurrentes: desde Tomas Reed, en la era del romanticismo republicano y la creación del Estado liberal, a Giancarlo Mazzanti, en la era de la irrelevancia Estatal y el neoliberalismo global.

Una narrativa que se ve reforzada por el esquema tradicionalista de maestro-aprendiz que persiste en la práctica arquitectónica casi de manera incuestionada y que constituye no solo el flujo natural de corrientes ideológicas, sino la lógica habituada para establecer jerarquías y poderes. Así, la historia de los arquitectos del siglo XX en países como Colombia (como muchos otros del sur global6) siguen un patrón recurrente: el viaje del héroe empieza con su humilde lucha como aprendiz bajo la efigie del maestro primermundista para eventualmente regresar con el fuego prometeico; como el hijo pródigo restituido e iluminado por la verdad.7 Claro, aunque en muchos casos esta relación ha sido fuertemente subvertida,8 la problemática yace en su instauración como statu quo y su naturalización en el interior de la disciplina.

Lo interesante de estudiar la cuarta geografía; por tanto, es precisamente el revelar estos esquemas no como absolutos e inquebrantables, sino como relativos y contingentes. Es evidenciar que quienes supuestamente ocupan el papel subordinado y marginal, por otro lado, pueden desempeñar un rol transformativo e incluso central.

En esa medida, la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Nueva York viene llevando a cabo los Premios de Arquitectura de la Diáspora Colombiana, que precisamente han pretendido visibilizar la actuación de arquitectos ‘locales’ en la globalidad. En sus tres iteraciones —2012, 2014 y 2016— han hecho un esfuerzo interesante por exponer trabajos de toda índole: desde infraestructuras corporativas (Víctor Utria en Sudáfrica, Jorge Uribe con Foster + Partners, Hembert Peñaranda en Italia, Daniel Saavedra o Juan Gabriel Moreno en Estados Unidos) a formalismos vanguardistas (Gloria Andrade en Estados Unidos, Mauricio Cárdenas en Italia y Lina Toro en España) y unos pocos ejemplos de arquitectura socialmente consciente (Mauricio Castaño Giraldo en Panamá, Carolina Saldarriaga con el Laboratorio Nómade en Perú y Abraham Aragón con Comunal en México). Una compilación sugestiva que, aun cuando denota esa plétora fascinante de acercamientos de la contemporaneidad, aplica en sus convocatorias un subtexto de conquista del sueño americano bajo un estandarte identitario muy claro.

Por lo tanto, lo que se busca aquí es investigar esa misma diversidad, pero evadiendo los laberintos de la identidad. Más que caer en la trampa de asumir a ‘Colombia’ como una categoría esencial (que define intrínsecamente en términos étnicos, políticos, culturales y demás) enfrentada a una exterioridad hostil (el capitalismo global), es importante examinar el problema desde una perspectiva pragmática; esto es, de confrontaciones contextuales. Por lo tanto, mapear la cuarta geografía implica entender las fuerzas y procesos que conforman las prácticas proyectuales, más que analizar formalidades o estéticas resultantes en cada caso.

Mapear la práctica

Como ya se había mencionado, para este artículo se eligieron seis propuestas distintas que ilustran diferentes campos operativos en la cuarta geografía. Sin embargo, estas se seleccionaron de un conjunto más amplio que incluía propuestas como Estación Espacial Arquitectos con su centro juvenil en Hua-Fai (Tailandia), que demuestra un interesante planteamiento de arquitecturas de código abierto, HUSOS, y su reconocida renovación de un apartamento en Madrid (España) con una interesante cercanía a las vanguardias madrileñas encabezadas por Andrés Jaque y la Oficina de Innovación Política; Studio Cárdenas, con su Cocoa Cluster en Milán (Italia); DOSMASUNO Arquitectos, con su Centro Municipal de Servicios Sociales en Madrid (España); AGENDA Agencia de Arquitectura + Dellekamp Schleich Arquitectos, con su centro comunitario en Jojutla (México), o Juan Pablo Ortiz Arquitectos, con el Archivo General de la Nación en Ciudad de México, entre otros.9

Lo que todas estas propuestas tienen en común es precisamente que traspasan el simple hecho de localizarse en la cuarta geografía para así revelar explícitamente condiciones arquitectónicas que conllevan aportes disciplinares. Las seis elegidas, representan en sí mismas instancias marcadamente diferentes dentro de un espectro bastante amplio de la práctica. Para esto, los líderes de cada práctica fueron entrevistados para conocer en detalle el desarrollo de su propuesta y —seguidamente— se realizó un ejercicio de mapeo de las distintas estructuras procedimentales y procesos proyectuales que se llevaron a cabo a través de su desarrollo, de tal manera que se pudieran visibilizar las diferencias de los campos operativos de cada cual.

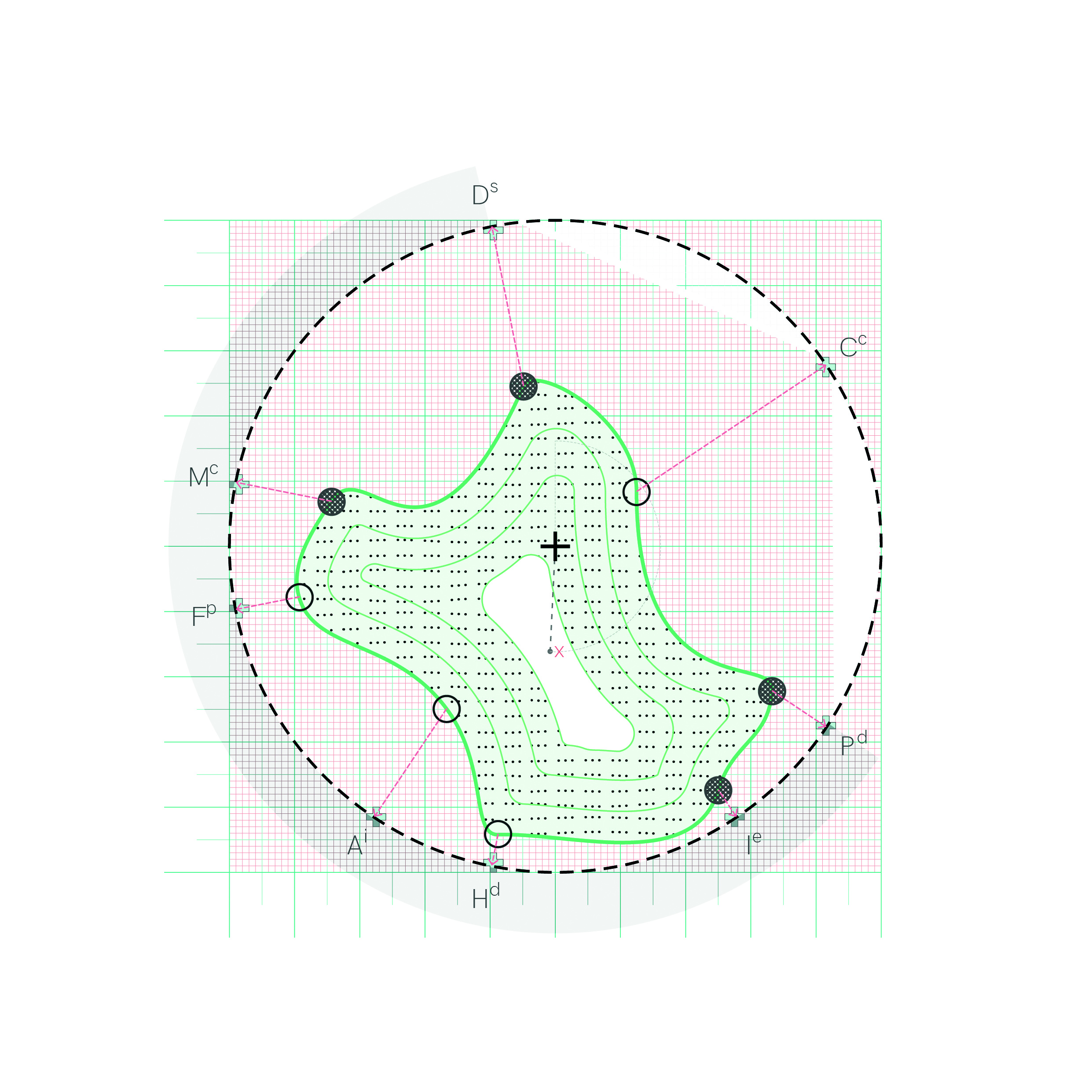

En ese sentido, la arquitectura no se explora como un producto formalizado —es decir, no se investiga desde un lente estético, escalar o tipológico—, sino como el resultado de diversas fuerzas heterogéneas; una compleja negociación entre agentes y circunstancias con cambiantes capacidades de poder de decisión. En esa medida, quienes ejercen la arquitectura juegan un rol intermediario entre diversas pujas, las cuales resultan eventualmente tangibles en el espacio construido. Por ende, los mapas reflejan precisamente cómo ese juego de tensiones entre diversas condiciones contrastantes10 (por ejemplo, el hecho de que un proyecto contraiga funciones pragmáticas o especulativas o que el método de proyección sea contingente más que estructurado) derivan en la tendencia a ocupar ciertos campos operativos, es decir, marcos de acción y pensamiento desde donde se toman decisiones proyectuales en relación con el contexto, las herramientas, el paradigma disciplinar o una indagación particular, entre otros (figura 1).

Igualmente, es importante recalcar el propósito de estos mapas —o esta metodología de mapeo en sí— no como una búsqueda por tomar partido o encasillar categóricamente los distintos acercamientos (en términos de bueno o malo, aprobado o desaprobado), sino por conmemorar el hecho de que no existe una fórmula o un camino único para realizar arquitectura de cualidades espaciales y simbólicas de gran riqueza y complejidad en la cuarta geografía. Algo de aparente obviedad, pero que asume valor en la medida en que legitima estas diversas posibilidades de acción desde sus propias condiciones específicas, por fuera de canales predeterminados. Incluso, a pesar de que intuitivamente se pueda divisar el orden o la consecución de estas propuestas (sin la necesidad de acudir a los mapas), el rol —justamente— de estos mapeos de estructuras y procesos es entender de dónde surgen estas diferencias contrastantes o cercanías asimilables y así exhibir qué podemos aprender de cada cual.

En ese orden de ideas, de la misma forma en que no se busca hacer un ranking de arquitecturas en la cuarta geografía, el orden de las propuestas se articula como una sucesión de coincidencias y cercanías, que resulta en una gradación donde lo primero y lo último conciernen a condiciones interesantemente contrastantes. Se busca entonces resaltar el enorme valor que cada postura posee, en conjunción con los posibles aprendizajes que pueden surgir del estudio de cada cual y del porqué es importante seguirles la pista a estos arquitectos.

“De la poética del tornillo a las controversias territoriales”11

Arquitectura Expandida y sus provocaciones tácticas

En 2017, Arquitectura Expandida hizo parte de la residencia artística Cosmopolis#1: Collective Intelligence, gestionada por el Centro Georges Pompidou y Ateliers Médicis, en la que —a partir del requerimiento de un proyecto de diseño urbano en la periferia metropolitana de París (Clichy-sous-Bois)— proponen una serie de mobiliarios urbanos móviles para investigar los conflictos constitutivos de los espacios comunes.

En este caso, el contexto es el proyecto. Desde la constatación de normativas urbanas (como herencia moderna manifestada en procesos de segregación y guetificación) a la reivindicación pública del sentarse (como acto político) o el reconocimiento del juego no domesticado (como manifestación cultural legítima), el proyecto articula diversas escalas de acción y pensamiento por medio de una premisa básica: provocar el diálogo. Para esto, los arquitectos viven con la comunidad a lo largo de los cinco meses que dura la residencia, para cartografiar las complejidades socioculturales en las que ellos mismos se imbrican, generando tácticas espaciales en colectividad que resultan difíciles de categorizar en términos arquitectónicos. Estas “provocaciones tácticas” surgen así de un activismo comunitario ampliamente informado y estructurado, que se manifiesta a través de un vocabulario plástico ad hoc reticente a las estrictas predeterminaciones de la gobernabilidad y su respectivo urbanismo top down. En esa medida, usan tanto los puntos ciegos administrativos (insuficiencias infraestructurales, limitaciones burocráticas e imaginarios colonialistas) como las dinámicas urbanas preexistentes en la comunidad (la cultura hiphop, los sistemas de juego o los eventos comunitarios) para recalibrar lógicas de poder en el espacio.

Aunque el proyecto estaría en capacidad de evocar ciertas imágenes del urbanismo táctico y otras prácticas horizontales, lo que este equipo propone traspasa fundamentalmente sus lugares comunes. Arquitectura Expandida busca abordar problemáticas estructurales a través de negociaciones humanizadas, críticas agudas al establecimiento y empoderamiento ciudadano, que derivan en transformaciones espaciales contingentes, donde la estética resulta accesoria. Incluso, si bien metodológicamente podría asociarse a prácticas como las de Santiago Cirugeda, Atelier D’architecture Autogérée y Raumlabor en Europa —o Al Borde, Entre Nos Atelier y Semillas en Latinoamérica—, se sitúa en un nicho disciplinar significativamente distinto.

Algo interesante de esta práctica —en vista de sus provocaciones tácticas— es cómo las experiencias comunitarias colombianas reverberan en procesos regenerativos en —lo que generalmente se entiende como— uno de los centros epistemológicos del mundo. El esquema del humanitarismo heroico se ve remplazado por sistemas de colaboración descentralizada, donde iniciativas de activismo territorial bogotano informan procesos de regeneración cultural en la banlieue parisina: de las controversias territoriales a la poética del tornillo.

Experimentos colectivos de una arquitectura progresiva

Yemail Arquitectura + LAB.PRO.FAB y la reingeniería de un parque industrial

En 2015, Antonio Yemail se asocia con Alejadro Haiek e INSITU — con sus respectivos equipos— para desarrollar un encargo de la Comisión Presidencial Venezolana por la Paz y la Vida, que consistía en la proyección de espacios públicos y de recreo a las afueras de Barquisimeto. Lo que inicia bajo una consigna infraestructural básica, se desarrolló como un proceso colectivo de experimentos constructivos que dieron lugar a una serie de amplias transformaciones sociales. Este “parque industrial” — llamado así como referencia al lugar intervenido cuyas dinámicas funcionales se reestructuraron en nuevas secuencias operativas— ofrece una apuesta radical en la resignificación de muchos procesos proyectuales.

En esta propuesta, aunque la autoría no se anula —enteramente— lo cierto es que se diluye por medio de una serie de técnicas colaborativas que superponen la sofisticación del diseño arquitectónico e industrial con inteligencias comunitarias y tradiciones constructivas vigentes. Sinergias que llevaron no solo a una evolución del proyecto con base en descubrimientos empíricos, sino también a una transferencia tecnológica en ambos sentidos. Algo que, naturalmente, implicó la ausencia de un esquema básico o inclusive un anteproyecto, pues el proyecto se asimiló como una iniciativa de diseño en tiempo real, en el cual las iteraciones entre dibujo, prototipado y construcción eran circulares. En este esquema, los errores son bienvenidos como sucesos de aprendizaje. En esa medida, las tipologías arquitectónicas surgen como resultantes híbridas que atienden necesidades programáticas comunitarias (pabellones que albergan restaurantes, talleres, centros de información y demás) en un estadio intermedio entre lo pragmático y lo especulativo. Una condición sumamente sugestiva, ya que comprende una normativización del uso del suelo no por medio de predisposiciones abstractas —ejercidas vehementemente por sistemas burocráticos obtusos—, sino por las necesidades contingenciales de la ciudadanía: “la comunidad es la curaduría”.12

Aunque lo ‘experimental’ en este caso puede confundirse con una connotación formal, en realidad se asocia con las prácticas proyectuales empleadas que finalmente se cualifican con una estética particular. Una estética que funciona como estrategia de valorización material y reprogramación simbólica de contextos marginalizados; pero que en sí misma no es el fin. Experimentos que surgen de una relectura crítica de la modernidad latinoamericana —en colación a desarrollos de una nueva inteligencia arquitectónica global—, donde no hay necesidad de grandes verdades inalienables, sino pequeñas verdades parciales, que se ensayan en el rigor de la práctica.

La acumulación del tiempo o de la intuición como razón profunda

Castro Arquitectos y el Recoveco

En 2016, Lorenzo Castro fue invitado a construir un pabellón escultórico en el Parque de la Alameda (Centro Histórico de la Ciudad de México), para el festival de arquitectura y ciudad Mextropoli. Diseñado y gestionado en un periodo de tres meses, erigido alrededor de la Fuente de Mercurio en un solo día y con una vida útil de una semana —para luego ser desmontado y reciclado—, esta propuesta asume su excepcionalidad en la medida en que ocupa un tiempo, más que un lugar: el tiempo formalizado como evento arquitectónico, tanto como cita histórica.

En este caso, la historia es el contexto. Su nombre, Recoveco, alude a ciertas estrategias espaciales de la arquitectura mudéjar y andalusí —como en el caso de la entrada a la Alhambra—, mientras referencia el Museo Experimental El Eco de Mathias Goeritz. Ambos sirven como modelos procedimentales para el desarrollo de la propuesta: en tanto el primero otorga pautas espaciales, el segundo concede valores perceptuales (especialmente en relación con el Manifiesto de la arquitectura emocional). Evidentemente, estos modelos no se utilizan en términos figurativos, sino como pistas del tiempo acumuladas por el ejercicio práctico-reflexivo y que resultan en una metodología de diseño intuitivo. Un hacer donde el raciocinio está intrínsecamente ligado a procesos históricos significativos, interiorizados casi a un nivel instintivo; integrados a una “razón profunda”.13 La propuesta, así concebida, se consolida como manifestación efímera de condiciones persistentes.

Asimismo, la colectivización progresiva de este proceso permitió una asimilación de diversas subjetividades como construcción intuitiva. A pesar de que existía la figura del arquitecto principal (asumiendo una clara posición de liderazgo centralizado), el desarrollo del proyecto por parte del equipo de diseño de su taller (en constante intercambio con los arquitectos y carpinteros mexicanos), reforzado por la participación de estudiantes en el proceso (apoyando en términos de modelado y montaje), resultó en una construcción que gestiona la diversidad en distintos niveles paulatinos, para luego desaparecer.

Aunque resulta difícil categorizar esta metodología en términos paradigmáticos específicos —lo cual constituye en sí un fenómeno contemporáneo generalizado—, se puede inferir que, a pesar de su imagen novedosa, el proyecto no pretende inventarse nada; reinterpreta contextos desde un generalismo poético, cuya innovación surge del reconocimiento de la imposibilidad de la obra original y, a partir de esta premisa elemental, asume modestamente su exploración de forma inesperada.

Los usos de la ambigüedad y otras metodologías abiertas

Studio Cadena y su pabellón en el Flatiron Plaza

En 2018, Benjamín Cadena ganó un concurso gestionado por el Van Alen Institute, para construir un pabellón bajo el amparo del Flatiron 23rd Street Partnership, en el Flatiron Plaza de Nueva York. Lo que inició como una convocatoria abierta para intervenciones de espacio público —que propiciaran la actividad urbana en invierno— resultó en una propuesta que equitativamente es una resolución abierta a las posibilidades contingentes del lugar.

Esta intervención asume el contexto no necesariamente como algo físico, sino como una serie de fuerzas que trabajan en dos sentidos. Por un lado, existen los lineamientos absolutos del establecimiento —que rígidamente reglamentan aspectos de seguridad, ocupación, volumetría y demás—; por otro, una corriente de voluntades —perceptuales, materiales, formales y demás— que se adaptan a las posibilidades que ofrecen los primeros. Lo que usualmente se asumiría como una serie de constricciones prohibitivas (o limitantes creativas), en este caso se entienden como potencialidades: el proyecto se nutre de la negociación inevitable con la realidad.

En esa medida, el resultado es un espacio público dentro de otro, el cual, a pesar de apelar a recursos figurativos de representación, permiten establecer una amplia conversación con una multiplicidad de experiencias y actitudes. No existe un compromiso ideológico ni la instauración de una gran verdad; la ambigüedad es su orden. Una metodología proyectual de la imprecisión (contrastada con un rigor normatizado en la manufactura) que fluctúa “entre lo más práctico y lo más esotérico”14 y que, aun cuando algunos podrían asociarla con lo que Zaera-Polo llama “el ascenso del populismo”,15 tal vez se podría acercar más a una estrategia de “espacio suelto”.16 Una práctica que implica la ausencia de una definición exclusiva y cerrada de cualidades funcionales, temporales o simbólicas que, por el contrario, prospera en el potencial de la indeterminación.

Asimismo, es interesante observar cómo este acercamiento se alinea con actitudes más amplias, que buscan focalizar el declive de la función dogmática disciplinar. Evidencia, asimismo, cierto agotamiento con la sobrediscursificación de la arquitectura y el advenimiento del giro poscrítico,17 tan característico de la escuela anglosajona de principios de este siglo. En esa medida, aunque la propuesta no se puede circunscribir a límites precisos de la práctica, sí hace eco de ciertas tendencias conceptuales y procedimentales específicas al contexto donde actúa.

La estereotomía como transgresión y sus destrezas normativas

Laboratory for Architecture and Urban Design y la villa a las afueras de Ginebra

En 2015, Andrés Ojeda Umaña —director del Laboratory for Architecture and Urban Design— recibió el encargo de diseñar una casa prototípica en Bellevue, a las afueras de Ginebra (Suiza). La búsqueda de la entidad promotora que respaldaba este experimento era indagar en la posibilidad de introducir un lenguaje arquitectónico contemporáneo en un contexto urbano tradicionalista.

El contexto específico del proyecto, por consiguiente, estaba formado por condiciones abstractas que tendían a una generalización establecida y las circunstancias concretas del lugar, caracterizadas por los colindantes elementos naturales. En consecuencia, el proceso de diseño funcionó como una herramienta de negociación entre obtusas prescripciones formales y volumétricas —la normativa reaccionaria de un pueblo conservador— y la búsqueda por un lenguaje formal contemporáneo, a través del cual se pudiera abrir el elemento arquitectónico “como un embudo”18 hacia el bosque y el arroyo adyacentes.

De esta forma, la estereotomía —como procedimiento de sustracción y adición volumétrica, en un marco de composición formal— se constituyó como una estrategia que permitió cumplir la normativa, mientras se alcanzaban las metas latentes del diseñador y del promotor. Una estrategia que posibilitó la transgresión de las implícitas expectativas figurativas, para localizar la propuesta en un diálogo con paradigmas disciplinares más amplios (podría decirse, incluso, un diálogo semperiano característico de la escuela suiza), en tanto se asimilaba una relación muy específica y controlada con el contexto natural. Por lo tanto, es importante examinar estos procedimientos estereotómicos del proyecto no necesariamente por sus efectos estéticos, sino por sus cualidades procedimentales. Una serie de destrezas enfocadas en conciliar la rigidez burocrática con alternativas disímiles de proyección espacial.

Asimismo, esta propuesta también es interesante porque se enmarca dentro de un esquema identitario opuesto al convencional. En muchos contextos del sur global —donde Colombia no es una excepción— es conocida la tipología del diseñador extranjero que irrumpe en el contexto por medio de proyectos que proclaman nuevas verdades, paradigmas desconocidos y voluntades aparentemente renovadas. Inserciones posibilitadas por sistemas de privilegio implícito, que hacen eco a lógicas coloniales. Por otro lado, es en este caso un colombiano —en un contexto centroeuropeo— el que asume la posición de introducir la ‘novedad’ en medio de ligaduras culturales muy estrictas. Y aunque no sea un problema invertir esquemas epistemológicos, sí es una cuestión de relativizarlos y, en esa medida, esta propuesta asume una gran significación.

Sobre pistas de lo impredecible y negociaciones con lo predecible

Atelier García y sutownhouse en Brooklyn

En 2006, Orlando García empezó a diseñar un proyecto en el Columbia Street Waterfront District de Brooklyn. Lo que inició como una galería de arte en un lote industrial, eventualmente pasó a ser un edificio de uso mixto (comercial-residencial) y, finalmente, un edificio de vivienda que inició su construcción en 2012. Un proceso largo y tortuoso que revela una relación peculiar entre la arquitectura y el mercado, donde este último se manifiesta como mecanismo volátil e impredecible capaz de transformar radicalmente la manera en que el arquitecto asimila problemas de diseño. Un vínculo que se ve aún más intensificado en una ciudad como Nueva York —la capital del capital19— y que resulta en un propósito muy específico: vender.

Sin embargo, esta relación no es tan simple como parece. La particularidad de este proyecto es que, a pesar de estar embebido en estas condiciones tan predecibles de la contemporaneidad —donde hay una clara mercantilización de la arquitectura—, el rol del diseñador se centra precisamente en la búsqueda de aquellos otros factores que demuestren impredecibilidad: asumir así el problema desde la responsabilidad de lo posible y en busca de una respuesta sensible.

Esto surge de leer pistas contextuales. Señales que indiquen puntos de fuga, posibilidades de cambio. Posibles actuaciones que asienten la oportunidad de sorpresas proyectuales. De esa manera, la adversidad climática (específicamente, la incidencia solar directa), que obliga a tener persianas, se asume en cambio como celosías continuas: la temática del proyecto. La inevitable tipología del townhouse —que precisa una serie de relaciones espaciales definidas— se suplementa con flujos imprevistos y pequeñas sorpresas visuales. La expectativa matérica del brownstone neoyorquino —como requisito estético implícito— se interpreta por medio de una propuesta oscurecida y homogénea, que termina caracterizando la fachada principal.

Lo que en últimas interesa de esto es que, de cierta forma, representa un esquema de práctica profesional que no es exclusivo a la cuarta geografía: los arquitectos, como subordinados a la potestad del mercado, cuya autoridad navegan por medio de decisiones reducidas. Sin embargo, este esquema, por lo general, produce edificios genéricos que no contribuyen nada en términos disciplinares, ni tampoco en la construcción del paisaje urbano. Por otro lado, esta propuesta demuestra la posibilidad de asumir la agencia del diseño por fuera del naturalizado absolutismo procedimental del capitalismo, en un contexto particularmente inexorable. Es una muestra de lo impredecible, en un estricto marco de lo predecible.

Dada la naturaleza de esta breve investigación, más que conclusiones definitivas, parece más adecuado resaltar de modo breve ciertos encuentros singulares que nos permitan especular sobre desarrollos disciplinares potenciales.

Inferencias contingentes

Por un lado, es importante recalcar que —en gran medida— el valor principal de los proyectos seleccionados radica en las diversas relaciones sensibles y profundas que establecen con condiciones contextuales, a pesar de enmarcarse dentro de categorías identitarias difusas. Los miedos y nostalgias que antes despertaba la globalización, ahora podemos reexaminarlos desde las oportunidades que despierta. Así, la disolución de los absolutismos identitarios ha producido nuevas arquitecturas contextuales que usan estrategias imaginativas para construir cultura, participación y colaboración, en muchos casos reafirmando voluntades comunitarias o ciudadanas. Prácticas inventivas, construidas bajo sistemas de activa cooperación con múltiples agentes —más que a través de herencias instructivas— que progresivamente dependen menos de metanarrativas o paradigmas fijos, para manufacturar certezas circunstanciales que se adaptan a la inmediatez relevante.

Es esta, por tanto, una de las cualidades transversales preeminentes de la cuarta geografía. En lugar de absolutismos fijos, sus campos operativos se consolidan por medio de la sagaz comprensión y asimilación de contingencias cambiantes, en contraste con las predisposiciones normativas de contextos que generalmente expresan una inexorable inflexibilidad. Por tanto, el valor de los proyectos no surge linealmente de capacidades o predisposiciones implícitas; en otras palabras, no es necesariamente una relación causal entre ‘talento’ y arquitecturas excepcionales. Es, al contrario, una destreza o inteligencia ad hoc que permite navegar complejas situaciones inestables desde la conceptualización hasta la implementación, imbricando condicionantes económicas, normativas, sociales y políticas. Por tanto, es una competencia para maniobrar circunstancias de tal manera que todas las partes interesadas resulten beneficiadas del proceso. Y aunque esto no niegue virtuosismos subyacentes —como generalmente los entendemos—, es importante recalcarlos, a modo de componentes suplementarios dentro del proceso, mas no necesariamente atributos centrales.

Tal comprobación, consecuentemente, tiene implicaciones formativas. Lo que podemos aprender de estas prácticas es el tipo de inteligencias requeridas para navegar por el ámbito profesional contemporáneo, donde se vuelven fundamentales habilidades como la negociación y la colaboración, tanto como la improvisación, que toma tanta relevancia como la planeación: entender un problema —o una oportunidad— radica en la resolución de su particularidad diferenciada. En esa medida, la cuarta geografía se plantea no solo como un campo de experimentación con gran potencial investigativo, sino un territorio crecientemente sugestivo sobre el cual actuar.