Recrear lo jamás creado. La doble paradoja de la reconstrucción de los moldajes de la "Casa en Jean Mermoz" (1956-1961-1992)*

Igor Fracalossi

igor.fracalossi@ead.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Oscar Aceves Álvarez

oacevesa@uft.edu

Universidad Finis Terrae, Chile

o.acevesalvarez@uandresbello.edu

Universidad Andrés Bello, Chile

Recibido: 15 de junio de 2023 | Aceptado: 29 de enero de 2024

A treinta años de su demolición, la Casa en Jean Mermoz (Fabio Cruz Prieto, 1956-1961), obra fundacional de la Escuela de Valparaíso, recobra cuerpo gracias a una investigación proyectual cuyo fin fue recuperar la inestimable experiencia de estar en obra. Pero lo que se recreó en 2021 no fue propiamente una réplica sino aquello que nunca se pudo ver de la casa: el sistema de moldajes de la estructura de hormigón. A la luz de la paradoja del reemplazo de Heráclito y Platón, y las causas de Aristóteles, se analizan dos casos referenciales —el Santuario de Ise (s. VII) y el Pabellón de Barcelona (1929)—, levantando la necesidad de una quinta causa —la contextual—. Finalmente, se presenta una reflexión crítica sobre el caso de la recreación de la Casa en Jean Mermoz dentro de la problemática de las reconstrucciones arquitectónicas.

Palabras clave: Casa en Jean Mermoz, causas aristotélicas, Escuela de Valparaíso, paradoja del reemplazo, reconstrucción.

teseo y los artesanos (o la paradoja del reemplazo)

Tras sortear el laberinto de Cnosos, matar al Minotauro y salvar a Ariadna y los atenienses prisioneros del rey Minos, Teseo retorna triunfante a Atenas. Para mantener viva en la memoria esta hazaña, el pueblo toma el barco en el que navegó Teseo desde Creta como símbolo o reliquia del hecho histórico. Con el paso del tiempo, el barco empieza inevitablemente a deteriorarse: la madera de la que está hecho se pudre, se reseca, se tuerce y, finalmente, se quiebra. Las primeras tablas caídas se reemplazan por nuevas tablas hechas fielmente según las características de las originales. Los artesanos se lanzan, entonces, a la cuidadosa y lenta empresa de sustituir uno a uno los elementos en deterioro, conservando la materialidad y la fisonomía del barco de Teseo. Décadas o, quizás, siglos más tarde, el barco sigue persistiendo en existir, pero ya no le queda ninguna pieza, ninguna madera o fierro, ningún detalle u ornamento del barco que albergó Teseo y lo llevó a través del mar de Mirtos a Atenas. El barco de Teseo es ahora un objeto cuyas partes y piezas han sido completamente reemplazadas en el propio barco mediante un lento proceso de conservación.

Pasan las generaciones, y con ellas la relación significativa entre la persona y el objeto va progresivamente menguando. La empresa de mantener el barco se vuelve cada vez más ardua: solamente algunos pocos artesanos se disponen a ella. El barco de Teseo, finalmente, se desmorona, se hunde y se desvanece para siempre. Sin embargo, la historia del barco no termina con su desintegración. Lo que podría ser un fin ulterior se vuelve un nuevo comienzo: el nacimiento de algo más permanente que cualquier materia. Su pérdida trae consigo el desarraigo a la historia y el lugar, pero, a la vez, es la fuente para la creación del mito.1

El mito del barco de Teseo suscitó que, en pleno auge cultural griego del siglo V a.C., los filósofos Heráclito y Platón lo tomaran como inspiración para sus planteamientos sobre la paradoja del reemplazo. Heráclito, por un lado, sostenía la imposibilidad de que una cosa siga siendo lo que es, mientras que Platón defendía la perfección de la idea. La paradoja abre algunas interrogantes insolucionables: si se han sustituido todas sus piezas, ¿sigue siendo aún el barco de Teseo? Si se volvieran a ensamblar todas las piezas originales reemplazadas, ¿volvería a ser el mismo barco en el cual viajó Teseo? Las preguntas se dirigen al problema de la autenticidad de un objeto. Pero, quizás sea necesario dar un paso hacia atrás e interrogarse contrariamente: ¿importa quién sea el original o primogénito? Para la experiencia sensible de un objeto u obra de arquitectura, ¿en qué medida el hecho de saber si algo es o no es original influye en el grado de significancia que se puede tener de ellos?

las causas de aristóteles

Uno de los argumentos más estudiados para intentar dar respuesta a la paradoja del reemplazo es el planteamiento de las causas de Aristóteles. El filósofo proponía que para tener conocimiento de algo era necesario comprender su porqué, es decir, las causas que lo permitieron venir a ser y le dieron razón de ser (2003, 72). Aristóteles propuso cuatro tipos de causas —o razones— para abordar el conocimiento de las cosas: (1) la causa formal, o la morfología de algo; (2) la causa material, o de lo que está hecho algo; (3) la causa eficiente, o el proceso por el cual es creado algo; y (4) la causa final, o la utilidad que tiene algo (2003, 79-80). Si bien estas causas no son excluyentes, el escenario ideal para conocer algo —desde fenómenos naturales y elementos geográficos hasta objetos de consumo masivo, obras de arte e incluso edificios— es que se pueda responder integralmente a sus cuatro causas.

La arquitectura, al contrario de los objetos o cosas, parece no agotar su conocimiento desde un análisis basado exclusivamente en las cuatro causas aristotélicas. Siendo un ámbito que se ocupa del habitar humano, la arquitectura se vuelve más compleja, poseyendo otros atributos que, en principio, parecen no responder a la propuesta de Aristóteles, siendo el más claro de ellos, el lugar. El punto geográfico donde se emplaza un edificio es ineludible, en menor o mayor grado, para su conformación, lo cual conlleva desde aspectos climáticos hasta aspectos históricos y culturales. Incluso el tipo de suelo o la mera topografía de un sitio es un factor que influye en el diseño de un edificio. Por ello, si se considera que el lugar no se ajusta ni a la forma, ni a la materialidad, ni al proceso, ni tampoco a la utilidad de un edificio, pareciera necesario sumarlo como una quinta causa que aporte al entendimiento de la naturaleza de las obras de arquitectura. Ésta podría nombrarse como causa contextual.

Pero ¿por qué aludir a la paradoja del reemplazo y a las causas aristotélicas al reflexionar sobre obras de arquitectura? Como el barco de Teseo, muchos edificios —algunos extremadamente paradigmáticos para la historia de la arquitectura— han sufrido alteraciones en sus morfologías, materialidades, procedimientos, funciones y ubicaciones. La hipótesis de Aristóteles pareciera constituir, entonces, un modo pertinente para abordar la naturaleza de una reconstrucción y revelar su sentido con respecto al original. La aplicación de las cuatro causas, más la propuesta causa contextual, a algunos referentes arquitectónicos podría iluminar distintos escenarios en los cuales la reconstrucción ha sido la problemática de debate.

dos reemplazos en la historia de la arquitectura

Desde finales del siglo VII, el santuario principal de Naikū en Ise, uno de los templos sintoístas más importantes de Japón (fig. 1) se reconstruye periódicamente cada veinte años y con nuevos materiales (Martínez 2023, 153). A pesar de que ni la madera, ni la piedra —causas materiales— son las mismas, ni el proceso y la mano de obra —causa eficiente— son los que fueron empleados antes, la madera y la piedra siguen siendo la materialidad del templo. Por tanto, hay un grado no menor de consistencia con relación a su causa material. De modo similar, también las técnicas utilizadas para las faenas de reemplazo siguen siendo en gran medida las mismas: su causa eficiente igualmente perdura en el tiempo. Es por ello que, reconstrucción tras reconstrucción, la fisionomía —causa formal—, el uso —la causa final—, además del emplazamiento —la causa contextual— que mantiene la actual 62a reconstrucción con respecto a la primera, propicia que la comunidad local reconozca al templo como un único y mismo edificio que cuenta con más de mil trescientos años de antigüedad. Las mantenciones, reemplazos y reconstrucciones parciales realizadas y que se continuarán realizando, son parte del ser del mismo templo. Según esta evidencia, el barco de Teseo que se conservaba en Atenas persistió hasta el fin en seguir siendo el barco de Teseo, dado que, a pesar de la sustitución de piezas y los cambios procedimentales, mantuvo su forma y función. Además, el hecho de que la reconstrucción se haga lenta y progresivamente sobre el propio edificio, como si éste fuera un ser viviente, y que una cuota relevante de material original se preserve hasta hoy (Martínez 2023,165), implica la imposibilidad de separar la presunta copia del original.

Figura 1_ Santuario de Ise, Japón (1953). Fotógrafo: Yoshio Watanabe. Fuente: Collection Canadian Centre for Architecture, Montréal. https://www.cca.qc.ca/en/search/details/collection/object/756.

Un caso más reciente y controversial es el de la reconstrucción del pabellón alemán diseñado originalmente por Ludwig Mies van der Rohe para la Exposición Internacional de Barcelona celebrada en 1929 (fig. 2). A pesar de mantenerse erigido por un breve periodo de tiempo —solamente un año—, fue reconstruido en 1986 por un grupo de arquitectos liderados por Ignasi de Solà-Morales (Macken 2009, 338) para conmemorar el centenario del natalicio de Mies van der Rohe, ya que se había convertido en uno de los referentes canónicos de la Arquitectura Moderna, a pesar de que muy pocos lo pudieron visitar (Macken 2009, 338). Se trata de una reconstrucción rigurosa, basada en el análisis de documentos históricos de proyecto, de modo que el resultado fuera lo más similar posible y fiel al original. Las causas aristotélicas se cumplen en grado semejante al caso del Santuario en Ise: las materialidades son iguales y las técnicas son acordes; la forma es innegablemente idéntica y el fin es muy parecido: el pabellón sigue siendo usado como objeto de visitación y albergando eventos y exposiciones. Además, el emplazamiento se mantiene al de 1929. Sin embargo, Jaque (2015) revela que la forma del pabellón reconstruido, aparentemente idéntica, posee una alteración oculta: un sótano destinado a facilitar el control y mantenimiento de los servicios e instalaciones. ¿Debilitaría esta novedad la causa formal del original? El edificio actual tiene algo que el original no tenía. La reconstrucción no es rigurosamente fiel. Pero, quizás, la condición más relevante para la discusión sobre el problema de las reconstrucciones arquitectónicas sea el hecho de que el pabellón en Barcelona, muy al contrario del santuario en Ise, pone en juego la posibilidad de revivir un edificio. Por tanto, en este caso, más allá del debate moral, la comparación entre copia y original es directa, dado que, como visto por Macken (2009, 340), ambos son objetos autónomos distanciados en el tiempo, pero ocupando el mismo lugar. En rigor, todas las condiciones que hicieron que cada objeto pudiera existir son distintas, salvo por la abstracción de sus causas y el esfuerzo por reaplicarlas. Si el barco de Teseo hubiera pasado por un proceso comparable al del Pabellón Mies van der Rohe, no estaríamos frente al barco en el que navegó Teseo, sino ante uno muy similar. El actual edificio construido en Barcelona no es el pabellón de Barcelona.

Figura 2_ The Barcelona Pavilion (2022). Fotografía: Mondo79. Fuente: Flicker, https://www.flickr.com/photos/mondo79/52590317094/ (26 de febrero, 2024).

la casa en jean mermoz (1956-1961)

La Casa en Jean Mermoz fue una obra del arquitecto Fabio Cruz Prieto, diseñada y construida entre 1956 y 1961 en la calle homónima del barrio El Golf, en Santiago de Chile (figs. 3, 4 y 5). Se trata de la primera obra construida por el reconocido Instituto de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fundado en 1952 por Alberto Cruz, el que dio paso a lo que la historiografía nombró como Escuela de Valparaíso (Pérez Oyarzun 1993; Pérez de Arce y Pérez Oyarzun 2003), siendo la primera ocasión real de aplicación conceptual y experimentación formal en la historia del instituto. Con ella surgieron fundamentos arquitectónicos que siguen vigentes en la formación de los arquitectos de esa institución y que la distinguen de las demás. Entre dichos fundamentos está el sentido de obra abierta, que determina un modo de proyectar en partes conclusas que hagan que el edificio cobre vida propia y empiece gradualmente a regir el proceso de diseño y construcción. Esta noción implica la inexistencia de un proyecto total que previsualice un edificio entero, lo cual exige la confianza en el proceso: cada etapa de la construcción, desde los movimientos de tierra hasta los marcos y ventanas se diseñan como obras autónomas, sin cualquier definición de la etapa subsiguiente. Por tanto, el ritmo de la formación de la obra es, más bien, de ciclos consecutivos y evolutivos de levantamiento-diseño-construcción, en el que el paso anterior determina algunas condiciones para el que sigue, a la vez que sufre transformaciones. Se trata de un modo de diseñar en y con la obra, sin improvisaciones superficiales, sino desde la experiencia sensible de la construcción, junto a sus formas y materiales, en el lugar mismo.

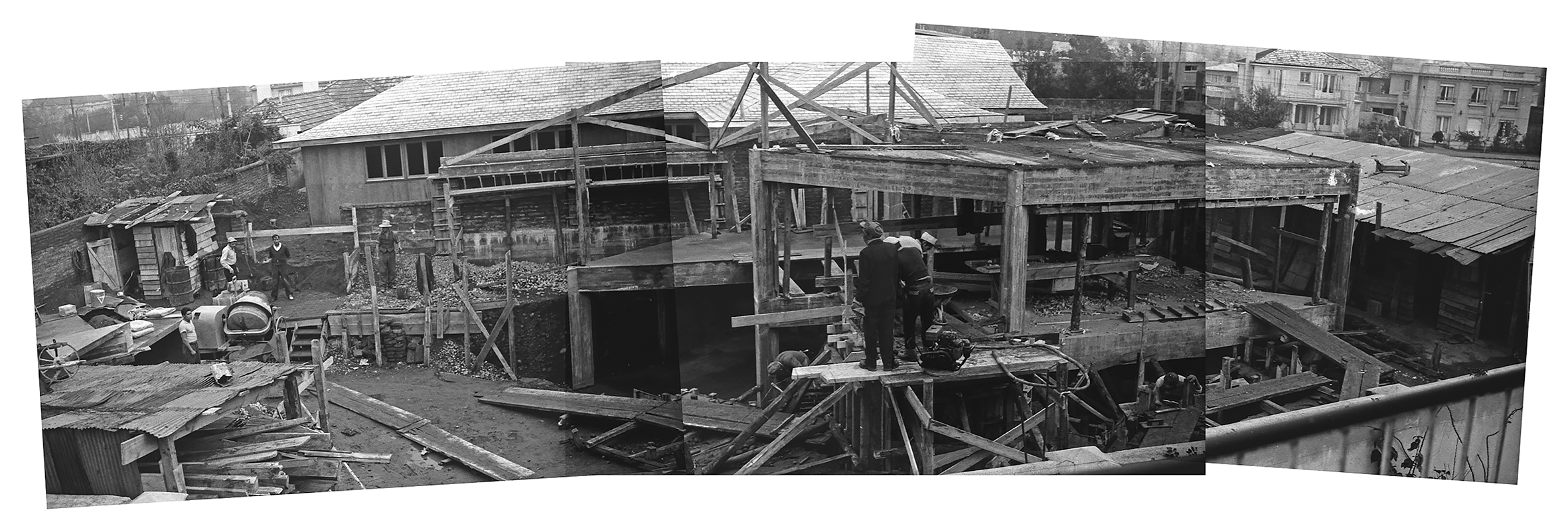

Figura 3_ Estructura de hormigón de la Casa en Jean Mermoz en construcción (1959). Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Composición digital: Igor Fracalossi.

Figura 4_ Vista aérea de la Casa en Jean Mermoz en construcción (1960). Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Figura 5_ Galería de acceso a la Casa en Jean Mermoz (1961). Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Tras treinta años de existencia, la Casa en Jean Mermoz fue demolida en 1992. El sector oriente de Santiago de Chile, que a mediados del siglo xx era la periferia de la ciudad, conformada por un sector residencial de viviendas aisladas, experimentó desde la década de 1980 un proceso de expansión urbana con redefinición de usos. La presión inmobiliaria, potenciada por el aumento del valor del suelo, hizo inevitable la venta de los terrenos de ese sector a grandes empresas inmobiliarias. Las casas se demolieron y, en su lugar, se construyeron torres empresariales y comerciales.

Pero con la pérdida viene la posibilidad del mito. Como el barco de Teseo, la Casa en Jean Mermoz tuvo un ciclo vital completo; y como el pabellón en Barcelona, la casa continúa siendo una obra representativa del pensamiento arquitectónico de la Escuela de Valparaíso y paradigmática de la arquitectura experimental chilena2. Pero ¿por qué y para qué reconstruirlos? ¿Qué pasaría si se propusieran reconstruir el barco de Teseo? ¿Se potenciaría o se diluiría el mito, su presencia en la historia y su significación? No es impertinente pensar que la reconstrucción del Pabellón de Mies se emprende por razones de orden similar a la demolición de la Casa en Jean Mermoz, es decir, de orden económico, y sin cualquier relación con la arquitectura. Si es así, la reconstrucción del pabellón no es diferente a la construcción de un parque temático, dado que sus fines son coincidentes: atraer un público consumidor en el marco de agendas turísticas. El pabellón reconstruido se vuelve un caso más de seducción dado por la sociedad del espectáculo (Leich 2001, 121-144).

La recreación de la Casa en Jean Mermoz parece plantear una línea opuesta a la del pabellón recreado por Solà-Morales. Su ámbito es el de la investigación arquitectónica, por tanto su fin se acerca al conocimiento y se aleja de la entretención. Pero plantear su reconstrucción supone algunas dificultades. A la luz de los referentes anteriores y de las causas de Aristóteles, reconstruir la Casa en Jean Mermoz traería aspectos comunes tanto con el pabellón como con el Santuario de Ise. Su causa formal, como en todos los casos, sería la más factible de recuperarse, mientras que su causa material solo hasta cierto grado: las materialidades se podrían conservar, pero las mismísimas piezas y materiales, no. A su vez, su causa eficiente se asemejaría al caso del pabellón: solo sería posible de rescatarse como simulación según una hipótesis sobre cómo pudo haber sido su proceso de construcción según las evidencias históricas existentes. Ahora bien, a diferencia de los casos anteriores, recuperar su causa final —su uso doméstico de vivienda— implicaría una nueva obra de arquitectura en toda su complejidad, la cual en el marco de una investigación académica sería inviable. Por otro lado, la planteada causa contextual efectivamente no se podría garantizar, dado que pediría por la demolición de la actual torre empresarial que existe en el lugar original de la casa.

A pesar de las dificultades prácticas y paradojas conceptuales, la significancia y potencia arquitectónica de la Casa en Jean Mermoz, o bien el mito de esta obra inexistente, y lo que esta obra tendría como fuente de inspiración, aprendizaje e, incluso, orgullo, parecen construir la necesidad de que algo de esta obra vuelva a existir. Retomando el caso del barco de Teseo, su comparación con la arquitectura no es exacta: ésta se ocupa del habitar y, por tanto, de una experiencia permanente en un lugar específico. El barco, por otro lado, es un objeto útil, cuya experiencia se da en el espacio de tiempo acotado de su traslado y cuya habitabilidad es secundaria con relación a su funcionamiento. Reconstruir una obra de arquitectura siempre va a posibilitar la experiencia sensible de sus formas, espacios y materiales, dando cuenta ineludiblemente de un habitar; porque en el ámbito de la arquitectura como oficio práctico, no basta el conocimiento de una obra, ni la abstracción del entendimiento de sus razones o causas, es imprescindible la experiencia de estar en él. Por ello, una reconstrucción pertinente debiera responder a una experiencia arquitectónica real, no una de orden escenográfico.

Ahora bien, para que la recreación de una obra del pasado tenga algún valor y relevancia para la disciplina, ¿qué se reconstruye? ¿El todo?, como el facsímil del Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. ¿O una parte, un fragmento, una pieza, un detalle? ¿Qué se debe reconstruir y qué no se debe? ¿Qué se puede rescatar de las lecciones del Santuario de Ise? Y ¿qué no se debe replicar del pabellón de Barcelona?

recrear lo jamás creado

La recreación de la Casa en Jean Mermoz, realizada en 2021, ejemplifica otra arista dentro de la paradoja del reemplazo en el caso de la arquitectura. A los sesenta años de su construcción, se plantea una recreación parcial de la obra. La apuesta fue recrear aquello que nunca pudo ser visto de ella, un componente ineludible sin el cual la obra no podría haber existido, pero que, sin embargo, es la obra: el sistema de encofrados de madera utilizado para la construcción de la estructura de hormigón armado. De este modo, sería posible traer a presencia la materia necesaria para que el hormigón existiera: la madera, revelando el otro lado de las cosas, su revés; y mostrándolo como obra en sí misma. He aquí la primera paradoja de esta recreación: los moldajes nunca se construyen en una sola etapa, por lo cual nunca se pudieron ver en su plenitud.

La Casa en Jean Mermoz albergaba tres pisos: el piso inferior semihundido, definido por un radier (losa de concreto), originalmente a un metro y sesenta centímetros bajo el nivel de la calle; el piso principal, definido por el primer nivel estructural de pilares, vigas y losas, a un metro sobre el nivel de la calle; y el tercer piso, sobre la segunda losa, a tres metros y sesenta centímetros (Fracalossi, 2018). La recreación contempló, en principio, el conjunto de moldajes conformado por pilares, vigas y losas, además de muros de contención, de los dos niveles estructurales de la casa. Sin embargo, debido al alza del costo de la madera producto de la pandemia, la reconstrucción del segundo nivel se volvió inviable. Lo que podría haber sido solo una pérdida, trajo consigo un regalo inesperado: la posibilidad de recrear las armaduras de fierro de pilares y vigas. Con ellas, la recreación traería a presencia simultánea bajo un contraste complementario los dos componentes, los dos materiales que jamás se pueden ver de una estructura de hormigón armado (figs. 6, 7, 8 y 9). La empresa consistió en reconstruir un objeto del pasado sin caer en el pastiche de la mera recuperación de una apariencia perdida, sino en la búsqueda por dar vida a la obra, como en el Santuario de Ise.

Figura 6_ Recreación de la Casa en Jean Mermoz vista desde el muro medianero (2022). Fotografía: Cristóbal Palma.

Figura 7_ Vista aérea que enfatiza el diseño de las vigas de hormigón del primer nivel estructural de la Casa en Jean Mermoz (2022). Fotografía: Cristóbal Palma.

Figura 8_ Vista del muro diagonal a través del cual se accedía a la casa (2022). Fotografía: Cristóbal Palma.

Figura 9_ Vista interior de la obra de recreación que pone en valor el hormigón como luz (2022). Fotografía: Cristóbal Palma.

Una vez que un edificio está hecho no se puede afirmar si el origen de sus formas y relaciones espaciales está en los problemas materiales del edificio o en los problemas geométricos del proyecto. ¿Cuál es la causa de esta viga? ¿Una relación geométrica o una necesidad estructural? En arquitectura, ambos universos se entrecruzan continuamente y no basta con la voz del autor para tener la prueba definitiva. Para recrear la Casa en Jean Mermoz, se propuso, entonces, volver a la experiencia de obra, pero de un momento imposible de su construcción: un instante en que se pudiera ver todos los moldajes, como un edificio de madera vaciado de su sustancia, cuyos elementos contienen aire a espera del hormigón.

En vez de una reconstrucción literal, el caso pareciera ser el de una recreación. El proyecto se funda en una investigación proyectiva real que tuvo que abocarse sobre problemas de diseño; porque para reconstruir un objeto que casi no dejó rastros, salvo en fotografías y algunos pocos planos, fue ineludible deconstruir su consecuencia —el hormigón—, sistematizando cada uno de sus componentes y partes, deduciendo sus etapas de formación, para, finalmente, inferir y diseñar su positivo generador —su causa formal—: los moldajes; y también su componente oculto —su causa eficiente—: las enfierraduras. El proceso de investigación y diseño para recrear la Casa en Jean Mermoz pudo revelar que estos elementos invisibles poseían también un grado de belleza, teniendo, como la propia estructura y demás partes de la obra, preocupaciones formales, no siendo meras necesidades constructivas.

Tras seis semanas de prefabricación y trazado, en siete días se levantaron los moldajes de pilares, de vigas del primer piso, las subdivisiones de los moldajes de losas y las enfierraduras de pilares y vigas del segundo piso (figs. 10, 11, 12 y 13). Pero, por cronograma, la obra de recreación no se pudo concluir: la estructura interna inventada para los moldajes del muro diagonal quedó a la vista, la trama de triángulos y diagonales de las subdivisiones de las losas se enfatizó en el suelo con sus sombras y no hubo tiempo para instalar, salvo uno, sus moldajes modulares triangulares. Solo un cambio fue premeditado: retirar los moldajes de fondo de las vigas para iluminar su vacío interior, poniendo el valor en aquello que ahora en esta obra está ausente: el hormigón. La recreación logra traer a presencia y permite experimentar algo que también fue la obra, pero que nunca había podido ser observado y admirado, que nunca había podido mostrar su belleza como una obra con plena validez. Si en casos como éste las estructuras de hormigón son el origen del edificio, entender sus encofrados sería entender el origen de la obra misma, como estado ideal más allá de su materialización (Fracalossi, 2018).

Figura 10_ Chantier de prefabricación de elementos de madera y fierro. Al fondo, el lugar de la obra (2021). Fotografía: Osdaly Jaramillo.

Figura 11_ Instalación de moldajes de pilares y muros de contención (2021). Fotografía: Osdaly Jaramillo.

Figura 12_ Instalación de las divisorias para instalación de los moldajes de losas (2021). Fotografía: Osdaly Jaramillo.

Figura 13_ Instalación de armaduras de vigas del segundo nivel (2021). Fotografía: Osdaly Jaramillo.

la poiesis de la mímesis

Era imposible que la recreación de la Casa en Jean Mermoz no sorprendiera con su resultado. En lugar de un robusto cuerpo de hormigón que mostrara algo de lo que fue indudablemente la casa, lo que se vio fue una instalación de arte geométrico a gran escala hecha de madera y fierro. ¿Cómo puede ser esto la Casa en Jean Mermoz? ¿En qué medida la recrea? ¿Qué experiencia de la obra original se está permitiendo? ¿Por qué esto también es la Casa en Jean Mermoz? Nuevamente, Aristóteles parece iluminar esta encrucijada. Según el filósofo griego, la poesía es el arte de la imitación de la acción humana (García Yebra 1999, 131). Siendo así, la creación artística se ocupa de lo efímero de los procesos, no de los hechos concretos. Imitar una obra, para Aristóteles, sería volver a poner en marcha su proceso. Aquí, la recreación de la Casa en Jean Mermoz parece apostar por esa concepción: la propuesta trató de imitar el sentido original de obra abierta. A pesar de las precisiones dadas por la investigación, el diseño de la reconstrucción, incluyendo sus planos de ejecución, se dio progresivamente durante la obra, de modo que los maestros constructores se ocuparan del presente de cada etapa y no se preocuparan de la siguiente. Retomando a Aristóteles, para reforzar su idea, el filósofo defendía al poeta como un artista compositor que da forma a su imitación, yendo de encuentro a la noción de mero improvisador, aquel que solo imita (García Yebra 1999, 257). Para él, para que haya poesía tendrá que haber composición; y, por consecuencia, para que exista composición no puede haber literalidad. Apropiadamente, la recreación de esta obra de Fabio Cruz propuso la imitación de un proceso, pero no una etapa literal de la construcción, sino uno compuesto críticamente según las leyes abstractas de su proyecto. Bajo esa premisa, el orden de instalación de los componentes de moldajes buscó resaltar un modo de explicar por qué cada elemento y el todo fueran tal como fueron. La recreación de la Casa en Jean Mermoz es, en sí misma, una hipótesis de la Casa en Jean Mermoz. Paradójicamente, la recreación recompuso lo que pudo haber sido del proceso de formación de la casa. He aquí su doble paradoja: como producto, lo que recrea jamás había sido creado y, como proceso, lo que propuso imitar nunca se había podido llevar a cabo.

A diferencia del Santuario de Ise y del Pabellón Mies de Barcelona, la recreación de la Casa en Jean Mermoz fue desmontada con solo tres meses de vida. Ahora, al igual que la casa original, tampoco existe. Sin embargo, la relevancia disciplinar que abre ejercicios como este radica en destacar, no solo aspectos formales y materiales de un edificio, sino la relación intrínseca entre diseñar, construir y habitar. Más allá del público que pudo experimentar la recreación, gracias a abordar lo concerniente a la causa eficiente de la obra, quienes han sido realmente partícipes de la recreación han sido sus propios diseñadores y ejecutores, convirtiéndose, "a determinada altura", como diría Nietzsche (2013, 15), en el propio Fabio Cruz y los constructores de la Casa en Jean Mermoz. Sin dudas, la discusión queda abierta: el cuestionamiento no apunta a si nos encontramos o no frente al barco de Teseo, sino que se dirige a la experiencia de construir el barco de Teseo, como el complejo de Pierre Menard, autor del Quijote (Borges 1996). ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? La recreación de la Casa en Jean Mermoz nos haría suponer que sí.

bibliografía

- Aristóteles. 2003. "Las cuatro causas y la filosofía anterior". En Metafísica. Traducido por Tomás Calvo Martínez. Madrid: Gredos.

- Borges, Jorge Luis. 1996. "Pierre Menard, autor del Quijote". En Ficciones. Buenos Aires: Emecé editores.

- Cruz Prieto, Fabio. 2012. Construcción Formal (2003). Valparaíso: Ediciones e[ad], 2a ed.

- Cruz Prieto, Fabio. 2015. Casa en Jean Mermoz. Carta memoria del año 1960. Valparaíso: Ediciones e[ad].

- Fracalossi, Igor. 2018. Volver a la cercanía. Casa en Jean Mermoz (1956-1961-1992) (Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile).

- García Yebra, Valentín, ed. 1999. Poética de Aristóteles. Madrid: Gredos.

- Jaque, Andrés. 2015. "Mies in the Basement: The Ordinary Confronts the Exceptional in the Barcelona Pavilions". Thresholds (43): 120-278. https://doi.org/10.1162/thld_a_00062

- Leich, Neil. 2001. La an-estética de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.

- Macken, Marian. 2009. "Solidifying the Shadow: Post Factum Documentation and the Design Process". Architectural Theory Review, 14 (3): 333-343. https://doi.org/10.1080/13264820903341688

- Martínez de Arbulo, Alejandro. 2023. "The Ship of Theseus: a misleading paradox? The authenticity of wooden built heritage in Japanese conservation practice". Journal of Architectural Conservation, 29 (2): 151-167. https://doi.org/10.1080/13556207.2022.2160554

- Nietzsche, Friedrich. 2013. El libro del filósofo. Madrid: Taurus, 2.a ed.

- Pérez de Arce, Rodrigo y Fernando Pérez Oyarzun. 2003. Escuela de Valparaíso: Grupo Ciudad Abierta. Santiago de Chile: Contrapunto.

- Pérez Oyarzun, Fernando. 1993. "The Valparaiso School". The Harvard Architecture Review (9): 82-101.