Cómo citar: Gómez Granda, Pablo Andrés y Sebastián Camilo Nova Olivos. "Paisajes híbridos, memoria y metanoia en el conflicto armado en Colombia". Dearq no. 42 (2025): 66-74. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq42.2025.07

Cómo citar: Gómez Granda, Pablo Andrés y Sebastián Camilo Nova Olivos. "Paisajes híbridos, memoria y metanoia en el conflicto armado en Colombia". Dearq no. 42 (2025): 66-74. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq42.2025.07

Pablo Andrés Gómez Granda

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia

Sebastián Camilo Nova Olivos

sebastianc.novao@utadeo.edu.co

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia

Recibido: 31 de enero de 2024 | Aceptado: 19 de enero de 2025

Este artículo aborda los paisajes híbridos que, como forma de producción de memoria del conflicto armado en Colombia, inciden en la recepción de lo sucedido y propician cambios de perspectiva sobre los hechos y los territorios. La argumentación acude a desarrollos teóricos sobre el paisaje, el cambio de perspectiva y la memoria que, además de contribuir en el desarrollo de una investigación creación, soportan una discusión entre las nociones de idea y concepto. Se concluye con una reflexión sobre la sensibilidad a las ideas como posible aporte de la arquitectura a los procesos de visibilización del conflicto.

Palabras clave: conflicto, habitar, ideas, memoria, modelo, paisaje, territorio.

El propósito de este artículo es propiciar una reflexión sobre el conflicto armado en Colombia, mediante el impacto que los paisajes híbridos generan en la sensibilidad y entendimiento de las personas. El área de trabajo para estudiar los efectos del conflicto armado en el territorio y las comunidades, definida por un criterio racional —la cantidad de información contenida en el documento del Informe Final de la Comisión de la Verdad del 2022—, abarca un territorio en el que convergen fragmentos de los departamentos del Meta y Guaviare, así como de la zona geográfica del Sumapaz. Sin embargo, en la delimitación también influyó un aspecto emocional.

El Sumapaz abarca como localidad y páramo una parte importante de Bogotá. Esto significó un motivo para un grupo de estudiantes y profesores de arquitectura que, además, entusiasmados luego de visitar la exposición “Huellas de la Desaparición” en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) en Bogotá en el año 2022, se unen a las actividades que un semillero de investigación de Diseño de Producto dirigido por la profesora Diana Castelblanco, venía desarrollando sobre temas de memoria. La exposición documentada por la Comisión de la Verdad y producida por la agencia Forensic Architecture —a través de una implantación escenográfica apoyada en tecnologías de visualización de datos que visibilizaban narrativas del conflicto armado en Colombia—, significó una ocasión para intentar construir una reflexión sobre el espacio como objeto de estudio de la arquitectura en relación con una de las realidades del país. La ocasión fue un acontecimiento (Deleuze 2012, 31) que no actualizaba ningún tipo de experiencia anterior similar en los implicados y que se distinguía de la dispersión imaginaria que el mundo ejerce sobre la consistencia del pensamiento, “lo que Mallarmé llamaba esos parajes vaporosos en los que toda realidad se disuelve” (Badiou 2017, 21).

El acontecimiento significó un “asombro que dura, como lo que Kant denomina «admiración» y que, por lo tanto, no se agota en la primera experiencia” (Huyghe 2022, 103; trad. propia), una “contingencia que no puede ser absorbida y que excedió toda expectativa” (Hui 2022, 58), al punto de provocar que el grupo desarrollara una obra de creación producto de investigación macro que engloba, nutre y orienta proyectos de investigación creación de estudiantes de arquitectura y diseño. La visita a la exposición coincide con el viaje de una de las estudiantes al cañón del Güejar, donde una comunidad de reinsertados de la guerrilla de las FARC desarrolló un emprendimiento turístico, en el marco de las alternativas y diferentes acciones planteadas por el gobierno colombiano basadas en la paz para la justicia y el fortalecimiento de comunidades y territorios afectados por el conflicto. El cañón del Güejar representó una experiencia en la cual los datos racionales e ideas políticas de la comunidad se articulaban con la diversidad sensible que la naturaleza brindaba en sus formas y colores, expresando una enseñanza: desocultar un territorio puede incidir en la “modificación de la configuración existente de los modos establecidos de percepción y de los objetos de pensamiento” (Rancière 2020, 9; trad. propia). En consecuencia, la estudiante, junto con el grupo, decidieron investigar desde la perspectiva de los efectos del conflicto armado en el territorio y las comunidades; perspectiva que significa un nuevo objeto del pensamiento de la arquitectura y un nuevo modo de percepción del espacio.

Figura 1_ “Metapaisajes / Metanoia”. Acceso QR a la obra digital procesual. Fuente: Pablo Gómez.

“Metapaisajes / Metanoia: inhabitabilidad, género, memoria” es un multimedia procesual digital resultado del uso de tecnologías, metodologías y marcos referenciales transdisciplinares en el análisis de territorios, con el propósito de producir paisajes digitales que cambian la perspectiva del hecho referencial para inducir diferentes modos de percepción, recepción y reflexión. La obra surge del laboratorio A.I. Media Lab y del semillero Territorios y Estéticas Sociales —Áreas Académicas Arquitectura y Hábitat + Diseño de Producto, Facultad de Artes y Diseño, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano—, como respuesta a la adaptación de la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y el diseño a las problemáticas contemporáneas de habitabilidad, género y memoria. El estado del arte sobre temas como la memoria y el conflicto armado no cuenta con casos ejemplares en la literatura científica de la arquitectura y el diseño, a pesar de todos los desarrollos que en varías latitudes se realizan actualmente al respecto, como los cursos universitarios sobre arquitectura, derechos humanos y memoria (Buzaglo 2018). Por esto, la fuente establecida para la investigación base de la creación fue el Informe Final Comisión de la Verdad.

Metodológicamente, la investigación creación cuenta con tres ejes que, más que funcionar como etapas sucesivas, trabajan simultáneamente: indagación y reconstrucción de memorias, visibilización de memorias mediada por tecnologías de visualización y constitución de marcos referenciales. Las memorias son configuradas desde la indagación de objetos utilizados por las personas cuyas derivas en el territorio, a la vez, son reconstruidas por tratamiento de datos testimoniales y medioambientales. Tecnológicamente, la visibilización de memorias se produce mediante modelado y simulación digital asistida por geolocalización, animación e inteligencia artificial. Conceptualmente, el marco teórico y el estado del arte orienta la visibilización de experiencias relegadas por las disciplinas del espacio y los objetos, y propone una discusión de las nociones de idea y concepto en la arquitectura.

Figura 2_ “Metapaisajes / Metanoia”. Funcionamiento esquemático de la obra procesual digital Fuente: María Paula Orjuela.

El entorno digital de la obra integra datos e información diversa (textos, sonidos, imágenes fijas y animadas) relativos a tres casos de estudio (Páramo de Sumapaz, Meta, Guaviare) a los que corresponden proyectos de investigación creación, los cuales, a su vez, atienden las problemáticas de inhabitabilidad y simbiosis; tribulación y emoción; sensibilidad y habitabilidad; memoria y objetos. Los proyectos constitutivos de la obra son paisajes híbridos, paisajes digitales que reconstituyen paisajes físicos, por caso de estudio y problemática. La obra permite que progresivamente se adicionen productos, datos y otros casos resultado de investigación, con lo cual se refuerza su carácter procesual y orientación plural.

Figura 3_ “Inhabitabilidad y Metanoia”. Render de desplazamiento forzado. Fuente: María Paula Orjuela.

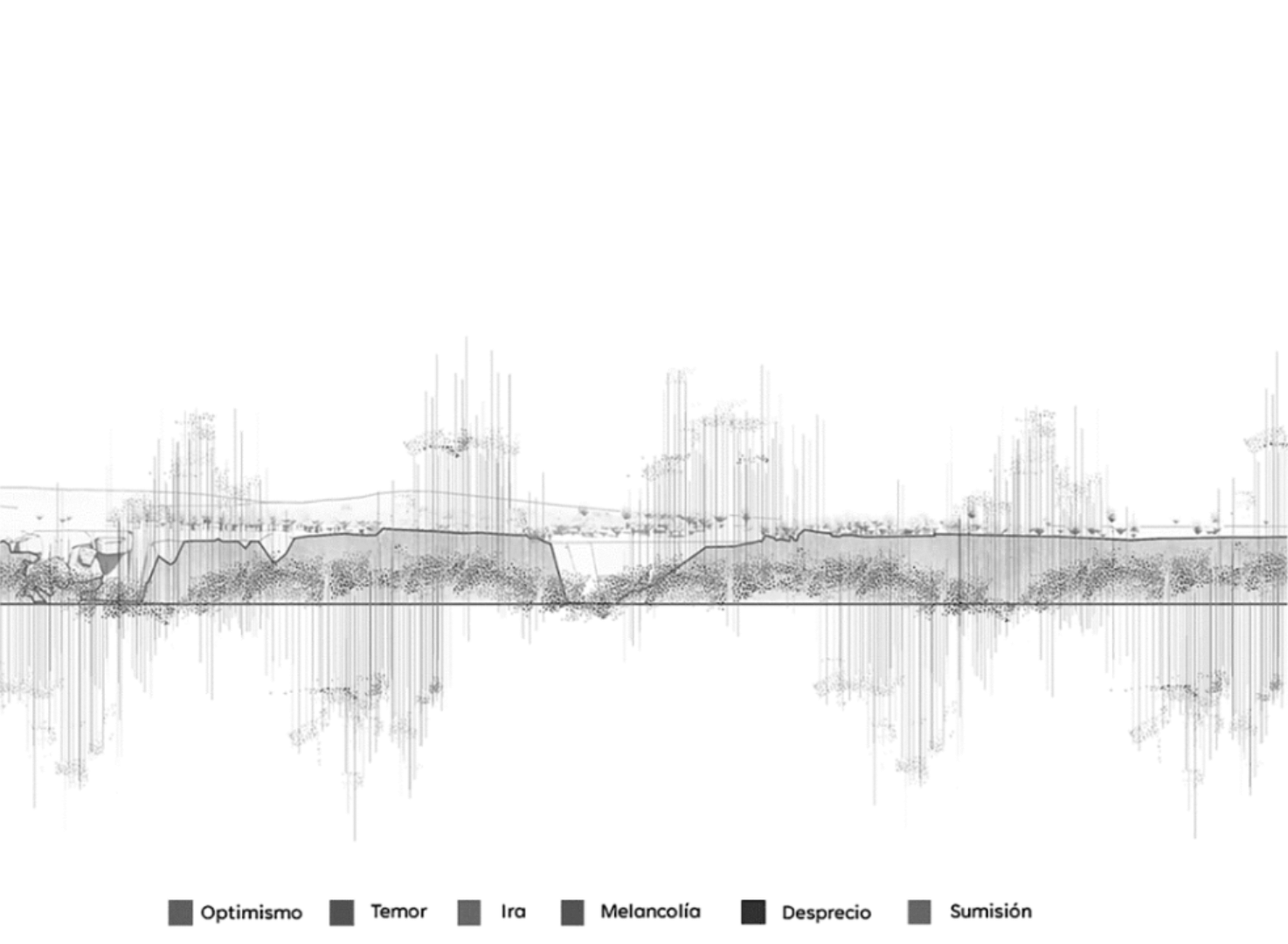

El proyecto de la arquitecta María Paula Orjuela “Inhabitabilidad y Metanoia. Simbiosis y deriva en el territorio de Sumapaz”, cartografía y analiza —mediante el uso de herramientas digitales de mapeo espacial y modelados informáticos— las trayectorias espacio temporales generadas por el desplazamiento forzado de una mujer víctima del conflicto armado en los años ochenta del siglo XX. “Caminos de Paz en Sumapaz”, proyecto de la diseñadora Karla Moreno, expone las memorias a través de objetos que mutan para potenciar narrativas sobre el desplazamiento. En el Meta, la estudiante de arquitectura Daniela González desarrolla el proyecto “Emociones y Tribulación: Metamorfosis en la acción constructora de memoria”; apoyada en tecnologías de imaginería mental, mapea y visualiza áreas cerebrales activadas en respuesta a diversas situaciones emocionales relacionadas con las experiencias de víctimas del conflicto armado durante la última década del siglo XX.

Figura 4_ “Emociones y Tribulación”. Diagrama de paisaje sonoro. Fuente: Daniela González.

Por último, en el territorio del Guaviare, el proyecto “Sentir y habitar el territorio: sinergia entre la apropiación y la evolución” del hoy arquitecto Sebastián Nova, se articula al trabajo liderado por Sofía Fonseca, estudiante de diseño de producto, “El Rito y los Jiw”, en el cual se visibiliza la importancia de las plantas como portadoras de memoria y narrativas en la historia del territorio y las experiencias de sus habitantes indígenas. Dado que la comunidad Jiw se extiende hasta el Meta, el territorio de este proyecto se encuentra entre el Guaviare y el Meta.

El Meta y el Guaviare han sido regiones de desplazamientos forzados masivos dada su ubicación estratégica para varios actores del conflicto armado. Las comunidades y los territorios han padecido violencias físicas y psicológicas que han dejado cicatrices profundas (Comisión de la Verdad 2022). Los indígenas Jiw que habitan el resguardo Barrancón sobre la orilla del río Guaviare, han construido su biografía sobreponiéndose a los impactos de la violencia, con una memoria enraizada que a la manera de un apego seguro (Cyrulnik 2015), ha cultivado históricamente su capacidad de resiliencia, gracias a su conciencia del territorio y de la vegetación como símbolos de vida (Ruiz y Ojeda 2023) y como seres vivos no humanos (Coccia 2017).

Figura 5_ Fotomontaje del territorio en el pasado. Fuente: Sebastián Nova.

El proyecto “Sentir y habitar” planteó un recorrido físico con estaciones equipadas con modelos digitales que, visualizados mediante códigos QR, expresan vivencias del conflicto para hacerlas partícipes de la historia del país. Los modelos digitales devienen más que en dispositivos narrativos (Agamben 2014), en aparatos expresivos (Huyghe 2014) de una sinergia compuesta por relatos, anécdotas y emociones que visualizan memorias del conflicto armado. Estos aparatos constituyen un intento por articular visualmente las voces inarticuladas (Rancière 2009) excluidas muchas veces de los discursos lingüísticos oficiales, dado que sus rasgos expresivos y semánticos más que anormales, anomales (Canguilhem 2005), son irreductibles a lenguajes normativos.

El proyecto de investigación creación reflexiona sobre los términos sentir y habitar. Sentir apela a la emergencia de emociones como efecto de sensaciones físicas o estados mentales (Simondon 2012). El acto de habitar implica convertir el lugar en un espacio significativo en el cual el sujeto establece un vínculo emocional con el entorno (Saldarriaga 2016). El proyecto se estructura en cuatro fases metodológicas. Debuta con un mapa mental del territorio en tres coordenadas: la comunidad Jiw, el valor del territorio para la comunidad y las narrativas locales y sus antecedentes. Luego, se construye un estado del arte y un marco teórico que, además de nutrir las ideas de memoria y territorio, plantea la discusión a desarrollar al final del artículo. Seguidamente, se elabora un modelo digital para reconstruir el territorio y proyectar la intervención paisajista. Finalmente, la fase cuatro aborda los posibles desplazamientos y resignificaciones del sentido que tiene el territorio fracturado por la violencia, apelando al vínculo que la comunidad tuvo con el territorio y que se ha transmitido en las narraciones orales (Centro Nacional de Memoria Histórica 2023).

Figura 6_ Mapa mental. Fuente: Sebastián Nova.

El mapa mental que retoma datos del Informe de la Comisión de la Verdad identifica cinco temas —causas, efectos, tecnologías de la información, actores involucrados y soluciones—, que conforman una red compleja de factores interconectados y caracterizados por la lucha por el poder territorial y el deterioro generado en la región y la comunidad. La fase dos, que incorpora los conceptos de territorio y rizoma (Deleuze y Guattari 1980), postula que el espacio geográfico no es centralizado y se caracteriza por interacciones incesantes con la fauna, la flora, las personas y el conflicto armado. Se consideró la teoría del actor-red (Latour 1992) que desafía la división entre lo humano y lo no humano, y reconoce la agencia de seres no humanos, objetos y tecnologías en la construcción de la realidad. En el libro Belicopedia (Ruiz y Ojeda 2023), se consultaron lecciones de la guerra cuando los actores involucrados son seres no humanos. La ecosofía relacional (Guattari 1989), permitió ampliar la noción de ecología mediante la inclusión de factores como la salud mental y la vida social.

En la fase tres, en el modelo digital —que emerge mediante el uso de cartografías obtenidas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la topografía del territorio Barrancón construida con la aplicación CadMapper— destacan cuatro elementos que han sido afectados por el conflicto y que tienen un impacto directo en la comunidad Jiw: el río, el glifosato, las hierbas y el territorio. Cada elemento ha sido afectado de manera significativa y, en respuesta, el proyecto busca transformarlos positivamente, visualizándolos mediante fotomontajes del presente y de la prospectiva planteada, enfatizando en la evolución de los elementos en el territorio. El río Guaviare se visualiza en su estado actual con las cicatrices de décadas de violencia y disturbios, la contaminación por desechos tóxicos y la degradación ambiental. La mirada prospectiva se basa en la revitalización de actividades como la pesca para devolverle a la comunidad una fuente de subsistencia y restaurar su conexión con el río en tanto “élan vital” (Bergson 1963) que, además de irrigar sus actividades cotidianas, representa para la comunidad la ocasión de generar conciencia sobre la posibilidad de que los ecosistemas, en vez de deteriorarse, pueden “evolucionar creativamente” (Bergson 1963) o, en términos más actuales, regenerarse.

Figura 7_Render del recorrido propuesto. Fuente: Sebastián Nova.

A propósito del ecosistema del medio ambiente y la afectación de su equilibrio por el glifosato, que no solo afecta a los cultivos ilícitos sino a todas las especies vegetales y la fauna, el proyecto plantea la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la restauración de hábitats deteriorados, entre los cuales destacan algunos de hierbas medicinales y cuya recuperación representa un recurso valioso para el bienestar físico y simbólico de las comunidades locales, con lo cual se promueve una mayor cohesión entre comunidades y naturaleza, tal como lo plantean los desarrollos sobre las denominadas “epistemologías del corazón” (López Intzín 2010). El proyecto busca recuperar los hábitats y culturas tradicionales asociadas a conocimientos ancestrales (Consejo Regional Indígena del Cauca 2021), para aportar en la configuración de un escenario en el cual las comunidades sientan vínculos más estrechos con las temporalidades pasadas del territorio, las cuales pueden así sentar las bases para las habitabilidades del presente y del porvenir.

El proyecto, en síntesis, apuesta por resignificar y recrear el territorio: el modelo digital ilustra sus transformaciones a través de un sendero por donde se recorren lugares modificados, y así permitir a las personas experimentar la magnitud del cambio y reflexionar sobre su impacto en el medio ambiente y en las comunidades. La utilidad de la resignificación del territorio para las comunidades es la de proporcionar un espacio que fomente la interacción y evite la desconexión con el pasado; un espacio donde los relatos e historias de lo que sucedió mientras el territorio estaba en conflicto representen experiencias de aprendizaje.

Figura 8_ Fotomontaje pasado y perspectiva. Fuente: Sebastián Nova.

Dado que los paisajes híbridos son los proyectos componentes de la obra “Metapaisajes / Metanoia”, era necesario reflexionar sobre la noción de paisaje, lo cual produjo argumentos respecto de la posible reforma en la recepción de un hecho histórico por parte de los potenciales usuarios de los paisajes híbridos, argumentos que, además, permitieron cuestionar la noción de concepto en arquitectura.

Aunque la emergencia del pensamiento sobre el paisaje se desarrolla antes de la aparición de la obra de Emmanuel Kant, la historia de las ideas en occidente favoreció la definición que al respecto construyó el pensador alemán. Para comprender su concepción sobre el paisaje, primero es importante recordar lo que sobre la arquitectura profirió. Las formas de la arquitectura se definen según dos características fundamentales: responden a la voluntad del arquitecto y obedecen a un fin determinado, por esta razón se denominan “arbitrarias” (Kant 1992). La primera característica implica que, al contrario de las formas propias de la pintura y de lo que el siglo de Kant llamaba las artes liberales, la arquitectura no imita la naturaleza que, por lo tanto, no es su modelo natural (Batteux 1746). Retomando la segunda característica, la misma idea de proyecto de arquitectura implica que el uso que tendrá el edificio —el fin determinado en la concepción y por lo tanto de manera a priori a la ejecución a posteriori—, implica una relación de adecuación de la cosa construida con su concepto o germen. En este sentido, un legado para nada despreciable y que muy al contrario ha irrigado durablemente desde Kant una de las ideas capitales sobre la naturaleza de la arquitectura, es que es incluso más perfecta que otras artes de su género o artes mecánicas como lo dicta la tradición, ya que su concepto puede ser exactamente realizado o ejecutado. La historia del paisaje no presenta, al contrario, tal halo de “perfección” (Rancière 2023, 21).

La inclusión de la idea de paisaje y sus correspondientes prácticas en el dominio de las artes liberales, cobra así y por contraste con la idea legada de perfección de la arquitectura, gran interés para pensar los paisajes híbridos, ya que, aún si el paisaje físico construido es recorrible por un posible usuario (cosa que no sucede con la pintura en tanto arte liberal por antonomasia), es, como todo arte liberal, un arte de la apariencia. El arte liberal produce la apariencia de la construcción espacial arquitectónica, la cual obedece a un fin determinado, con el propósito de “procurar un placer específico” (Rancière 2020, 21; trad. propia). Tal placer específico no es otro que el producido por el “libre juego de la imaginación en la contemplación de las formas” (Kant 1992, 151). Este libre juego es de particular interés para el proyecto “Sentir y habitar el territorio”, dado que el propósito para con el usuario de este tipo de paisajes híbridos, donde interactúa lo físico con lo digital, es que se aumente su sensibilidad a las ideas. Por ideas no se debe entender en este contexto la formulación según la cual es una forma generadora o “informadora de materias” (Hustvedt 2022, 171). La sensibilidad a las ideas remite a la metanoia (Huyghe 2024), esto es, al cambio de perspectiva sobre un hecho histórico que un paisaje híbrido puede suscitar.

Un concepto, al contrario, no convoca ningún cambio de perspectiva sobre hechos externos como la historia, dada su naturaleza categorizadora intrínseca. Así como en la Alemania post romanticismo se fraguó una revolución de la subjetividad en donde el hombre se dotó de facultades internas que no dependían más de su adaptación a circunstancias externas —revolución que determina el sujeto contemporáneo (Castro-Gómez 2022)—, la arquitectura construyó unas leyes internas que no dependen de su relación con el paisaje en cuanto externalidad.

En esta construcción de leyes internas se necesitó de un soberano cuya exigencia fuera ser causa sui, el concepto, un absoluto neutralizador de la alteridad que confronte su libertad y, además, su poder expansivo. La capacidad de unificar lo múltiple y sensible —propia del concepto en la arquitectura— también recupera del momento post romántico otro atributo de la revolución de la subjetividad: la autoconsciencia (Wulf 2022) que, para realizarse, necesita sobrepasar los obstáculos que le interpone la tierra, la materia, la memoria, la imaginación, las emociones e intuiciones caóticas o, simplemente, la sensibilidad a las ideas.

El hecho de que podamos pensar, por ejemplo, la reparación, o la memoria, o lo que excede las capacidades del entendimiento, un paisaje para la ocasión, implica una libertad con relación a la realidad histórica y factual. En las creaciones descritas, la libertad de la realidad que ya fue. La consecuencia política y ética que este tipo de creaciones induce en las personas, es la de devenir cada vez más susceptible a las ideas. La idea no se da en la experiencia, pero cultivar la susceptibilidad a las ideas, independiente de los hechos, es cultivar una idea de lo que podría ser, por no decir lo que debería ser, por ejemplo, utopías, prospectivas, diseños, proyectos de arquitectura y ciudad.

En síntesis, el cambio de perspectiva sobre un hecho, la inducción de otros modos de percepción y de recepción de hechos referenciales, esto es, la posibilidad de pensar o, para utilizar los términos de Kant, razonar sobre un hecho desde una perspectiva diferente, implica una acción libre en relación con la realidad histórica y factual, es decir, un procedimiento que ya no es categórico conceptual porque no pretende sintetizar esa realidad histórico factual, sino abrirla a nuevas posibilidades. Así, el conocimiento de la historia del conflicto armado en Colombia adquiere posibilidades de interpretación y expresión, como la que el resultado del proceso de investigación creación descrito abrió con relación a, entre otras, una nueva investigación en curso sobre los efectos que el conflicto armado genera en la percepción del hábitat y del espectro cromático en seres humanos y no humanos. Esto implica, como se enunció en la introducción, un nuevo modo de percibir el espacio que arroja información tanto para la construcción del hábitat, como para la generación de nuevo conocimiento en arquitectura: un conocimiento también híbrido, heterogéneo “con diferencias de naturaleza en lugar de diferencias de grado” (Hui 2022, 370).