Nota editorial

Contar la historia de la cerámicaen Colombia: ausencias y continuidades

Telling the History of Ceramics in Colombia: Absences and Continuities

Contar a história da cerâmica na Colômbia: ausências e continuidades

DOI: https://doi.org/10.25025/hart20.2025.01

Paula Acosta

Artista plástica de la Universidad de los Andes. Al terminar sus estudios comenzó a trabajar con su taller Espiral en el cual, simultáneamente con su trabajo personal y experimentación artística, desarrollaba también series de piezas utilitarias para el mercado del diseño y la decoración. Comienza en esta etapa su interés por enseñar el oficio y recibe en su taller sus primeros estudiantes. A lo largo de su experiencia con la cerámica ha emprendido otros espacios creativos como Alharaca, una mezcla de cerámica con ilustración, con la cual ganó el Premio Traza de Artesanías de Colombia en la categoría Mesa y Cocina. Desde el 2003, además de desarrollar su trabajo artístico, es profesora de cátedra en la Universidad de los Andes de las clases Cerámica 1 y Cerámica Figura Humana. Los últimos 8 años ha formado parte de la mesa coordinadora del Encuentro de Cerámica Artística ECAC en Bogotá. Desde el 2021 dirige el taller de cerámica de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario donde también enseña. En 2023 fue elegida nuevo miembro de la Academia Internacional de Cerámica.

Olga García

Maestra en Bellas Artes graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Su obra se materializa en diversos medios expresivos. Durante sus primeros años trabajó con materiales alternos, creando collages: piezas paradójicas y humorísticas que retan a los medios tradicionales. Mezcla en algunas de sus obras materiales herrumbrosos, alambres de púas y cerámica. Son de esta época las piezas que fueron expuestas en la muestra Nuevos Nombres de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.La cerámica ha sido un territorio que ha investigado formal y técnicamente. Su obra en este campo explora lo kitsch, lo popular, la pregunta por la feminidad; utiliza imágenes reconocibles de la historia del arte para re-contextualizarlas y darles un nuevo significado.Se ha desempeñado durante 18 años como docente de esta disciplina en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes de Bogotá.

Patricia Zalamea

Profesora Asociada del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes en Colombia. Sus áreas de investigación incluyen el arte de la modernidad temprana en un contexto global, la historia del grabado y la recepción de la tradición clásica en América Latina. Entre sus publicaciones recientes se destaca el libro Originales múltiples. El grabado en los albores de la imprenta (Ediciones Uniandes, 2023). Desde 2023 se desempeña como editora de H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte.

* Agradecemos al Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes por su apoyo a esta investigación. Así mismo, extendemos nuestra gratitud a los y las estudiantes que participaron en el semillero “Historias de la Cerámica” del Departamento de Historia del Arte y que contribuyeron con datos y bibliografía sobre exposiciones y la enseñanza de la cerámica en Colombia: Valeria Vélez, Aileen Cardoso y Lucas Morales.

El barro en que fuimos creados debió ser escogidotambién con infinitas precauciones desde la eternidadpara que, especialmente modelable, sensible, tibio,mereciera la entrega apasionada que recibió.

Elisa Mujica, “Una exposición de cerámica”

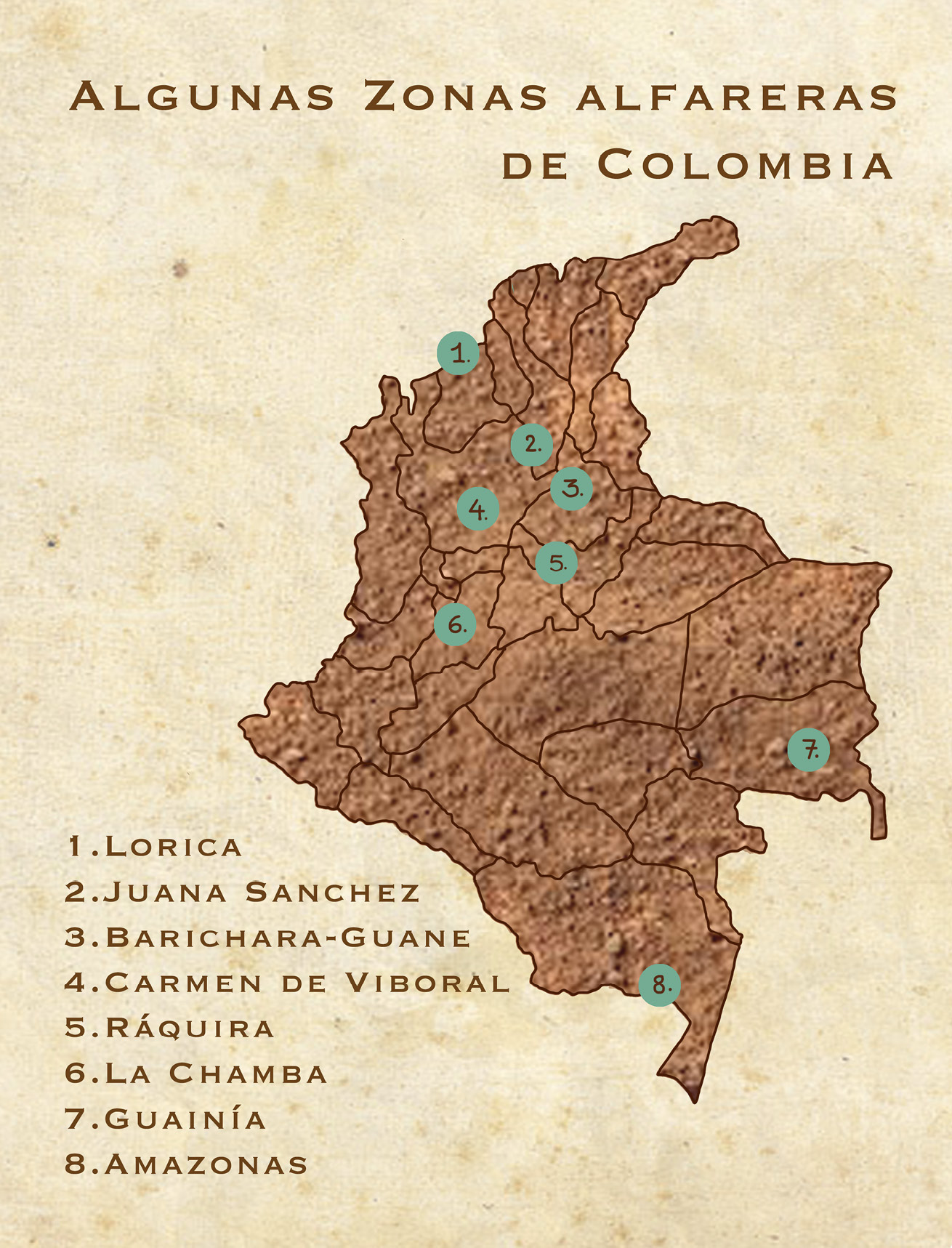

La experimentación con el barro y la arcilla, tanto en técnicas como en formas, ha sido una constante en el territorio colombiano desde tiempos prehispánicos hasta el arte contemporáneo. De hecho, en la región Caribe —en Puerto Chacho y San Jacinto (Bolívar)— se encuentra una de las producciones cerámicas más antiguas del mundo, datada en más de cinco mil años. Pese a esta relevancia histórica y patrimonial, la cerámica aún carece de una narrativa abarcadora e interconectada que dé cuenta del lugar que ocupa en el arte del país. Aunque existen estudios sobre casos específicos, siguen siendo necesarias investigaciones que reconozcan la amplitud y complejidad de este campo. En respuesta a ello, este dossier propone visibilizar algunas de las historias en torno a la cerámica en Colombia, tanto del pasado como del presente, con el fin de explorar los procesos, saberes y particularidades de las y los ceramistas que han trabajado en el territorio. Buena parte de esa complejidad se expresa en la amplia diversidad de tradiciones cerámicas presentes en distintas regiones del país —como las de San Sebastián y Lorica (Córdoba), con sus poblaciones de tinajeros y alfareros, o las de las fábricas de loza en El Carmen de Viboral (Antioquia) (Imágenes 1 a 4).

Imagen 1. Mapa con algunas de las áreas principales con actividad cerámica en Colombia, 2025, diseño de Olga García.

Imagen 2. Vasijas en La Chamba, Tolima, 2019,fotografía de Paula Acosta y Olga García.

Imagen 3. Calle en El Carmen de Viboral, Antioquia, 2019, fotografía de Paula Acosta y Olga García.

Imagen 4. Detalle de mosaico de cerámica en El Carmen de Viboral, Antioquia, 2019, fotografía de Paula Acosta y Olga García.

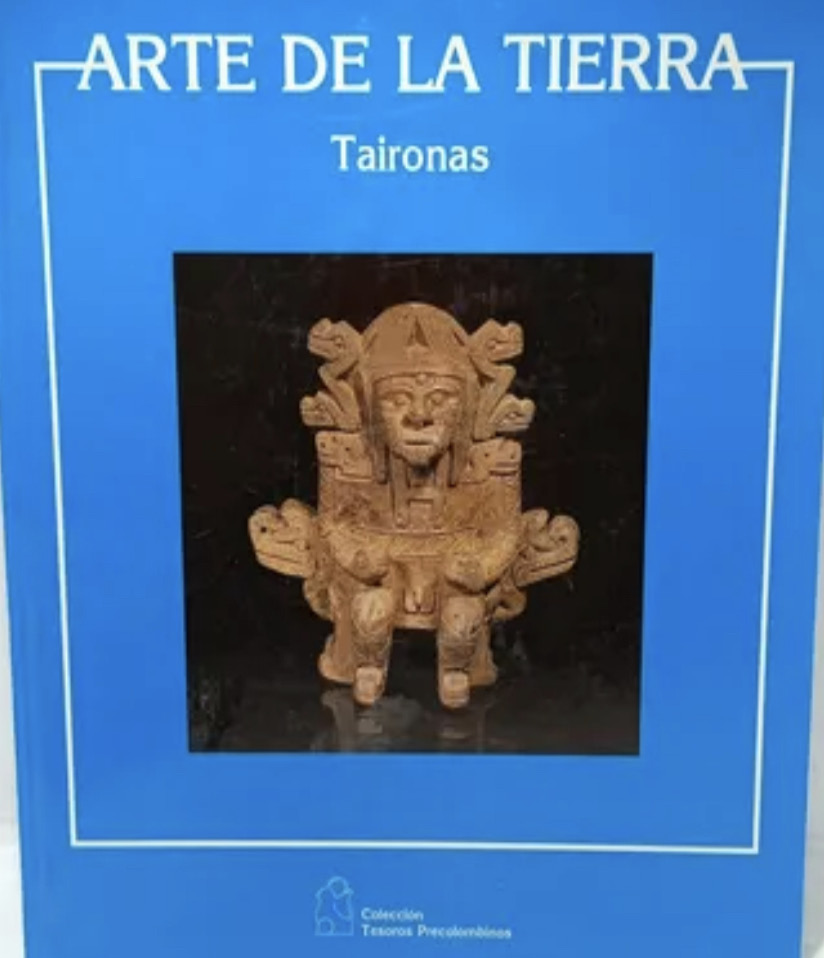

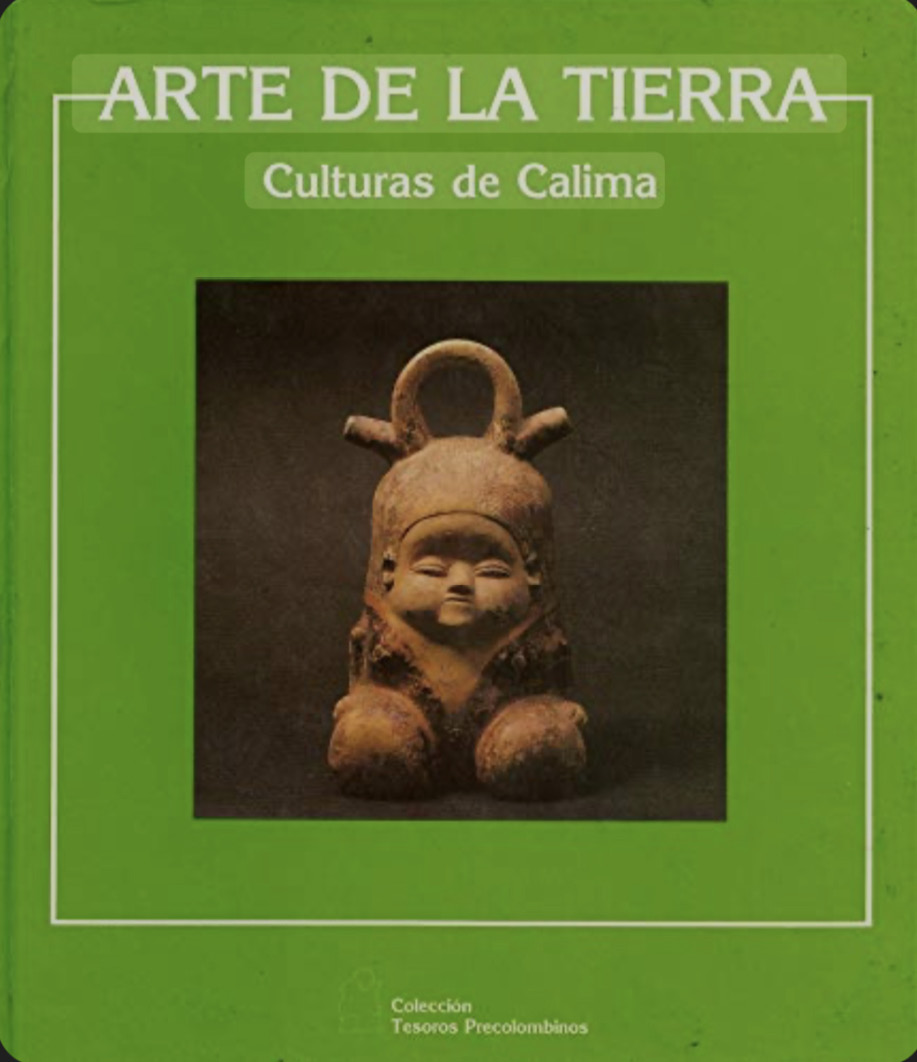

Por supuesto, existen investigaciones centradas en grupos, artistas y periodos específicos, en particular estudios arqueológicos de la cerámica prehispánica —los cuales constituyen la mayor parte de los trabajos y publicaciones existentes—, que han sido fundamentales para el conocimiento de dichas áreas.1 También ha habido estudios significativos sobre la cerámica colonial, pero estos no necesariamente se conectan en un sentido histórico amplio con las tradiciones actuales ni se abordan a la luz de una historia panorámica de la cerámica en Colombia.2 La separación historiográfica entre el arte prehispánico y la producción posterior a la conquista se remonta al siglo XIX y a los inicios de la Academia de Bellas Artes, cuya visión hispanista creó una narrativa continua del arte desde la colonia hasta el presente, separando el mundo prehispánico de la historia del arte colombiano.3 Resulta interesante constatar que los volúmenes Arte de la tierra, de la colección Tesoros precolombinos (de comienzos de la década de 1990), que siguen siendo vigentes para la clasificación de materiales arqueológicos, atribuyeron un carácter artístico a las cerámicas, ofreciendo descripciones detalladas y presentándolas vívidamente ilustradas (Imágenes 5 y 6).4

Imagen 5. Carátula Arte de la tierra. Tesoros precolombinos. “Taironas” (Fondo de Promoción de la Cultura, Banco Popular, 1991).

Imagen 6. Carátula Arte de la tierra. Tesoros precolombinos. “Calima” (Fondo de Promoción de la Cultura, Banco Popular, 1989).

Al mismo tiempo, hay episodios en el campo de la cerámica que se consideran hitos en la historia del arte en Colombia, como la primera exposición de cerámica artística organizada por Carolina Cárdenas y Sergio Trujillo Magnenat en 1936.5 De manera similar, algunas figuras destacadas por su aproximación experimental a la cerámica, como Beatriz Daza (1927-1968), han recibido menciones reiteradas en la historiografía del arte en el país.6 También ha habido iniciativas estatales para dar a conocer la cerámica producida en distintas regiones, como la serie didáctica Los cuadernos del barro (2014), del Ministerio de Cultura.7 Por otro lado, algunos lugares, como Ráquira (Boyacá) y La Chamba (Tolima) han recibido especial atención por parte de los investigadores,8 mientras que, en los últimos años, diversas tesis de pregrado y posgrado sobre la cerámica artística en Colombia evidencian un interés renovado en el tema.9 En todo caso, siguen haciendo falta más estudios históricos y teóricos que aborden la incesante actividad ceramista del país, así como una visión amplia que se pregunte por la cerámica artística producida en el territorio colombiano y sus conexiones a través del tiempo (Imágenes 7 a 9).

Imágenes 7 y 8. Colección Los cuadernos del barro, Ministerio de Cultura, 2014. Coordinación del proyecto: Carlos Enrique “Toto” Sánchez.

Imagen 9. Colección Los cuadernos del barro, Ministerio de Cultura, 2014. Coordinación del proyecto: Carlos Enrique “Toto” Sánchez.

En el caso de otros medios, como la fotografía y el grabado, existen publicaciones que se han convertido en referentes, como La historia de la fotografía en Colombia de Eduardo Serrano; los libros sobre grabado y miniatura de Gabriel Giraldo Jaramillo; una historia del dibujo en Colombia de Germán Rubiano, y un estudio sobre el daguerrotipo de Pilar Gómez de Ángel.10 Más recientemente, la obra Historia del Grabado en Colombia (2009) muestra que sigue siendo pertinente preguntarse por medios específicos y su desarrollo a lo largo del tiempo.11 Resulta llamativo que, pese a la larga tradición del trabajo con barro en el territorio, no existan estudios panorámicos equivalentes sobre la cerámica. Una posible razón podría ser la cantidad de material existente y la extensa temporalidad que implicaría abarcarlo, pues medios como la fotografía o el grabado tienen trayectorias más breves. Sin embargo, una razón más probable podría estar relacionada con el lugar “intermedio” que ocupa la cerámica entre diferentes disciplinas: a veces considerada artesanía, diseño o arte al mismo tiempo, su estudio ha sido relegado dentro de la historiografía del arte, quizás justamente por esa ambigüedad.12 A ello se suman las preconcepciones en torno a las llamadas “artes decorativas” y a los aspectos utilitarios de la cerámica. Cabe anotar que esto no solo sucede en Colombia, sino que también se repite en los relatos de la historia del arte en distintas partes del mundo.13

Así, su mayor riqueza —como medio que une distintos quehaceres— ha sido también, paradójicamente, la razón por la que la cerámica y su estudio a veces ocupan un lugar marginal en los programas de arte y de historia del arte, como veremos. A nuestro parecer, este cruce interdisciplinar que la caracteriza es justamente uno de los grandes atractivos que tiene estudiar su historia. Para efectos de esta introducción, nos ocuparemos sobre todo de la cerámica artística, entendiendo que el arte tiene una definición amplia14 y que la cerámica integra diversos conocimientos y quehaceres. En efecto, se trata de un área multidisciplinar que requiere de aproximaciones desde la historia del arte, el diseño, la arqueología, la antropología, la química y los estudios sobre la materialidad y el patrimonio, entre otros.

Nuestro objetivo es, ante todo, situar la cerámica como un fenómeno cultural que se inserta en medio de distintas prácticas, disciplinas y tradiciones con valor patrimonial. En este sentido, es importante ir más allá de entenderla únicamente como una técnica y comprender sus particularidades culturales y filosóficas. Por ello, resulta fundamental identificar algunos aspectos que la caracterizan, como los tiempos y el proceso mismo del trabajo en cerámica (no en vano se asocia con actividades de ritmo lento y meditativo); la forma en que ciertas tradiciones se relacionan con una identidad regional o local; su condición de medio en transformación o metamorfosis continua (una suerte de alquimia), así como la capacidad de experimentación material en artistas contemporáneos, que puede identificarse con un tipo de sensibilidad en la que el arte y la vida son inseparables.

Pensar la cerámica como medio

Aunque la división por medios pareciera responder a una visión tradicional de las artes plásticas, esta clasificación se sigue utilizando, sobre todo, en la enseñanza de técnicas artísticas. Aún hoy, en academias y programas de arte, existen áreas o clases destinadas a medios específicos, como el grabado, el dibujo, la cerámica, la fotografía, la acuarela o el video. Por supuesto, no se trata únicamente de una cuestión técnica, dado que en este tipo de cursos también se desarrollan reflexiones teóricas, históricas y críticas.15 Estudiar un medio determinado —tanto en la práctica como en la teoría— propicia la reflexión en torno a sus propiedades, posibilidades y particularidades materiales. Es decir, hay en ello un componente autorreflexivo significativo: un medio es tanto una técnica como una forma de pensamiento.16 A su vez, comprender su evolución tecnológica —como ocurre, por ejemplo, con la fotografía o el grabado— permite reconstruir las maneras en que estos medios se conectan con momentos históricos específicos. De muchas formas, el estudio de un medio particular abre puertas para profundizar en sus dimensiones autorreflexivas —la consciencia del medio sobre sí mismo— y, al tiempo, conectar con otras tradiciones y formas de creación. Efectivamente, hacer la historia de un medio implica encontrar puntos comunes, conexiones, diferencias y diálogos entre obras y artistas que lo han trabajado.

En el caso de la cerámica, se trata de un medio y, a la vez, de una técnica que oscila entre el arte, el diseño, la artesanía y los oficios; podría decirse que, al ubicarse entre diversas disciplinas y prácticas, adquiere múltiples dimensiones y posibilidades de inserción en la sociedad. En un ensayo titulado “El uso yla contemplación”, Octavio Paz reflexiona filosóficamente sobre el lugar ambiguo que ocupa la cerámica, situada entre medio, técnica, material, forma artística y objeto utilitario.17 Al referirse a la artesanía —en contraste con el objeto industrial y su poder para establecer lazos comunitarios—, Paz describe la siguiente imagen:

La jarra de agua o de vino en el centro de la mesa es un punto de confluencia, un pequeño sol que une a los comensales. Pero ese jarro que nos sirve a todos para beber, mi mujer puede transformarlo en un florero. La sensibilidad personal y la fantasía desvían al objeto de su función e interrumpen su significado […] Desviación e interrupción que conectan al objeto con otra región de la sensibilidad: la imaginación. […] En su perpetua oscilación entre belleza y utilidad, placer y servicio, el objeto artesanal nos da lecciones de sociabilidad.18

En esto reside, justamente, la riqueza cultural y el potencial artístico de la cerámica utilitaria, cuyo sentido se construye a partir del uso y de la capacidad del objeto para unir y convocar.

En las discusiones sobre cerámica contemporánea, las divisiones entre este tipo de categorías se desvanecen o, en todo caso, se cuestionan. Además, la forma de entender los conceptos de autoría y originalidad se han transformado a favor de la cerámica; de hecho, según Mark Del Vecchio, la reconceptualización de la idea de lo original y de la autoría en el arte contemporáneo ha “liberado”, a su vez, a la cerámica.19 Pero no se trata solo de consideraciones teóricas, sino que estas reflexiones pueden observarse en la producción misma de ceramistas contemporáneos: muchos de ellos/ellas abordan, en sus obras, la relación de la cerámica con la cotidianidad, la fragmentación y la serialidad. La cerámica —a raíz de sus procesos de creación, contemplativos e incluso meditativos— ha tenido siempre una relación particular con su propia materialidad, una suerte de autoconsciencia sobre sí misma como medio táctil y reflexivo, una característica que se exacerba en el arte contemporáneo. El aspecto existencial de la cerámica —el proceso de creación primordial con el barro, así como lo sugiere la escritora Elisa Mujica en nuestro epígrafe— es otro tema reiterado en las prácticas cerámicas.

Por último, en esta breve reflexión vale la pena recordar que la cerámica se ha asociado históricamente con las mujeres y ha sido catalogada como una actividad “femenina”, al igual que otras artes enlazadas con la manualidad, como el bordado. Justamente por ello, estas técnicas han sido reivindicadas por el feminismo y por diversas artistas feministas, como Judy Chicago en su célebre obra The Dinner Party (1979), en la que incorporó platos de cerámica que aludían a diferentes mujeres a lo largo de la historia.20 Algunas artistas le han otorgado un lugar destacado a la cerámica como parte de su experimentación con diversos medios, como Nijolé Šivickas, la artista lituana que desarrolló su carrera en Colombia desde 1945.21 Otras, por supuesto, se han dedicado de lleno a la cerámica, experimentando con sus escalas y formatos —a veces a la manera de instalaciones— y conceptualizando sobre sus posibilidades como lenguaje, como es el caso de Carol Young (nacida en Uruguay y residente en Colombia desde la década de 1980) o de Cecilia Ordóñez, la artista invitada de nuestro dossier.22

La cerámica artística en Colombia: desarrollo, enseñanzay conceptualización

Un estudio de las tendencias y expresiones artísticas y artesanales de los siglos XX y XXI muestra que la cerámica en Colombia ha tenido desarrollos continuos, ricos y diversos, que merecen documentarse y conectarse con el estudio de las artes, el diseño y los oficios en general. Sabemos que la cerámica aparece como asignatura en las escuelas de artes y oficios que se crean a mediados del siglo XIX, así como en diversos decretos relacionados con la educación artística. Sin embargo, según algunos historiadores del arte, la cerámica entra verdaderamente en la escena artística con una exposición oficial organizada en 1936. Para otros, es en los años cincuenta y sesenta cuando se da una “época dorada” de la cerámica experimental en Colombia. En esta sección, sintetizamos las coyunturas que dieron lugar a algunos de los capítulos principales de la historia de la cerámica en el siglo XX.

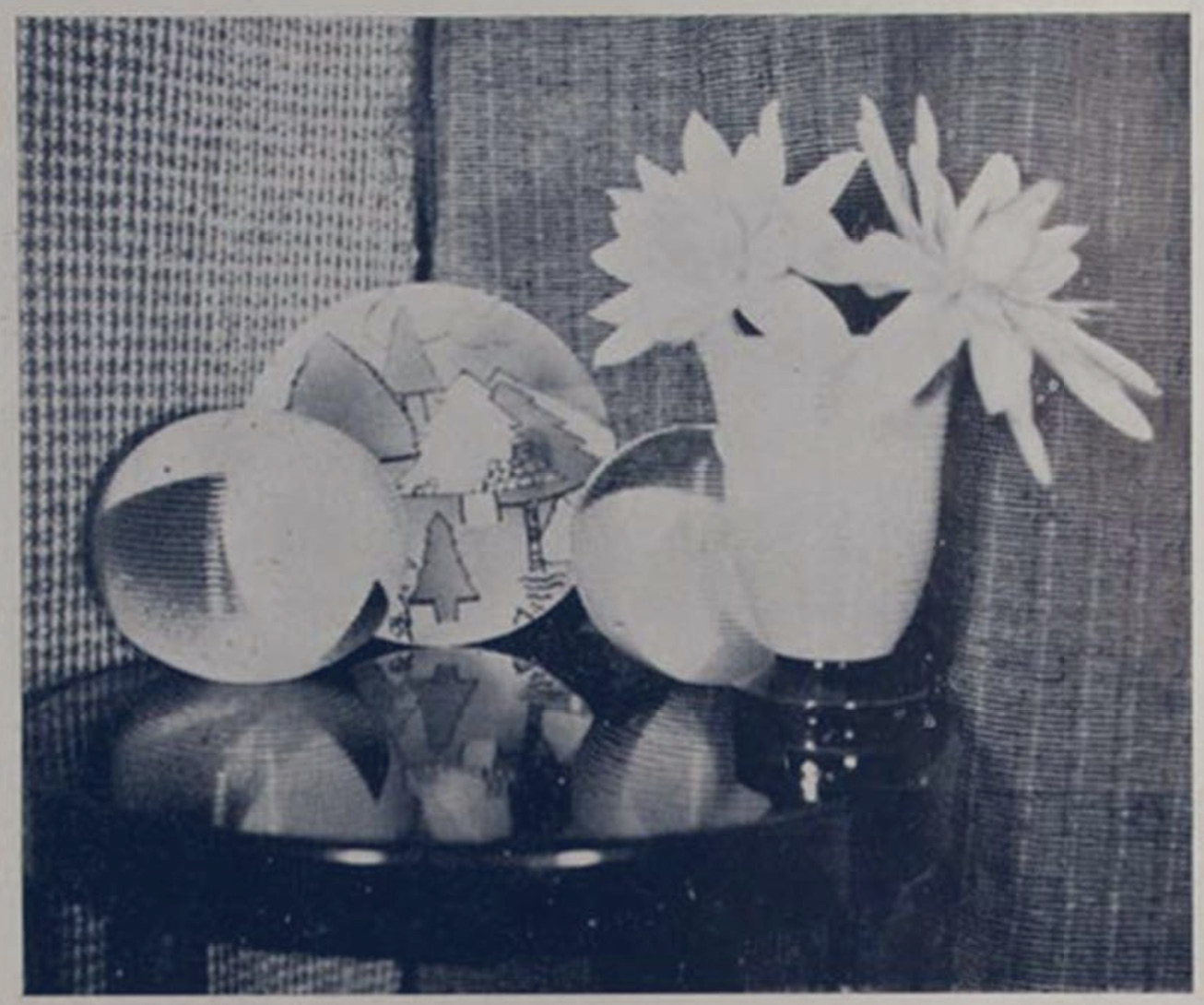

La primera exposición de cerámica artística en el país, presentada en la Sociedad Colombiana de Ingenieros en febrero de 1936, fue organizada por dos jóvenes artistas: Carolina Cárdenas (1903-1936) y Sergio Trujillo Magnenat (1911-1991). Además de exhibir 60 cerámicas de Cárdenas (botellas, platos y floreros, entre otros objetos domésticos), incluyó pinturas de Trujillo Magnenat, así como tejidos de María Brigard de Trujillo. La combinación de este tipo de objetos en un espacio expositivo correspondía a tendencias vanguardistas europeas, que no separaban vida cotidiana, arte y diseño; más específicamente, se ha asociado con la estética del art déco, también visible en otras obras de estos artistas.23 La muestra fue reseñada en varios medios, especialmente en el periódico El Tiempo, así como en Cromos y la revista Pan; los artículos celebraban el aspecto experimental de los esmaltes usados por Cárdenas y, en ocasiones, subrayaban la incomodidad o el desconocimiento de una parte del público.24 Esta aproximación experimental a la cerámica pudo tener que ver, en parte, con las vivencias juveniles de la legendaria Carolina Cárdenas en Europa, antes de su regreso a Colombia en 1923 (Imagen 10).25

Imagen 10. Fotografía mostrando algunos objetos en la exposición de 1936, entre otros un plato de Carolina Cárdenas que se encuentra hoy en día en el Museo Nacional de Colombia. Publicada en el artículo “Cerámica” en la Revista Pan n7 (febrero-abril 1936). Fuente: https://icaa.mfah.org/s/es/item/1100932#?c=&m=&s=&cv=1&xywh=-502%2C0%2C2703%2C2199

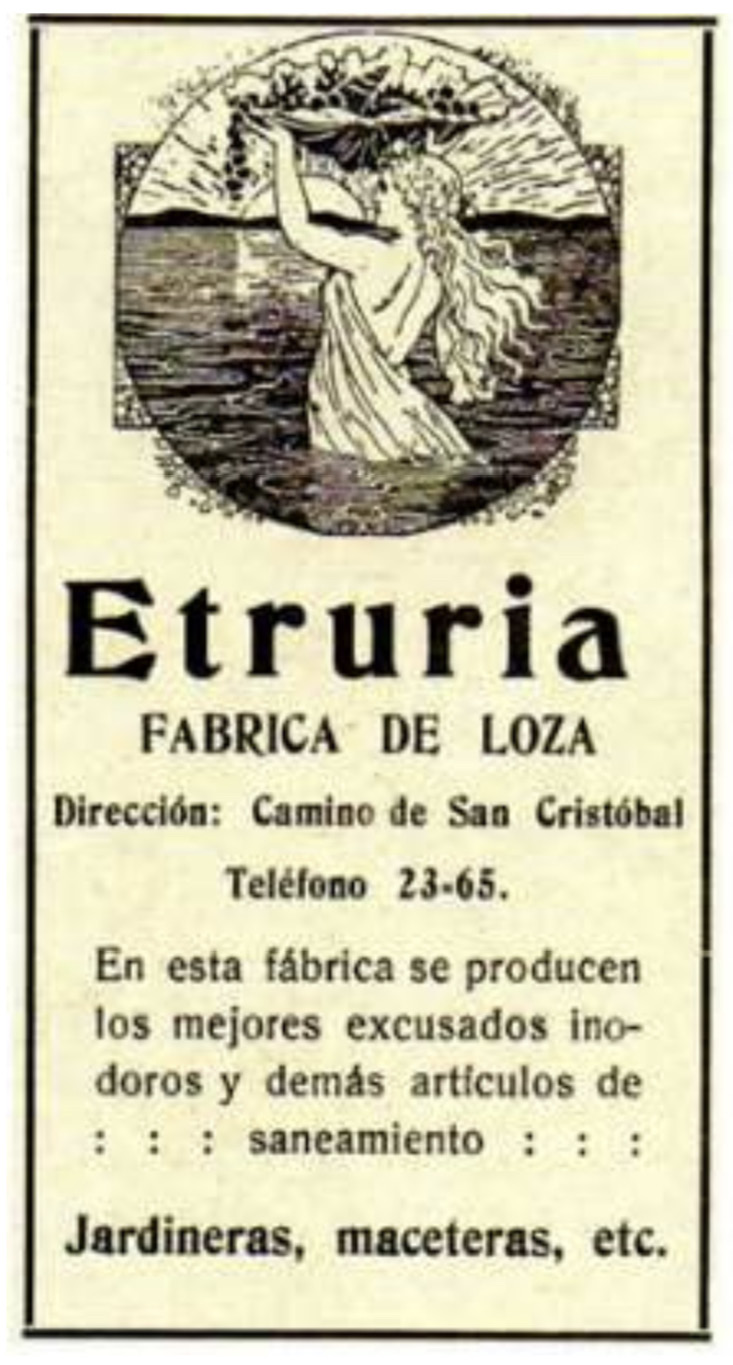

Por otra parte, también existían antecedentes locales en la figura de Gustavo Arcila Uribe (Rionegro, 1895-Bogotá, 1963), quien ganó el segundo premio en el Primer Salón de Artistas Colombianos de 1931, con una escultura en cerámica esmaltada titulada El solitario, que representaba una figura masculina desnuda y sentada, mirando hacia la distancia.26 Ambiciosa en tamaño (103 × 43 × 48 cm), la obra fue elaborada en cerámica blanca esmaltada producida en la fábrica de loza Etruria (Imágenes 11 y 12).27

Imagen 11. Gumersindo Cuéllar Jiménez, Exposición Nacional de Bellas Artes, Bogotá. 1931. Copia en gelatina. 8.6 × 13.5 cm. Museo Nacional de Colombia, reg.5736. Fuente: https://www.museonacional.gov.co/colecciones/piezas-en-dialogo/2018/Paginas/Junio_2018.aspx En la fotografía se observa la obra “El solitario” de Arcila Uribe (1931) y al fondo un retrato de Carolina Cárdenas pintado por Francisco Cano.

Imagen 12. Publicidad de la Fábrica de loza “Etruria”. Revista El Gráfico 66 (8 de septiembre de 1923). Fuente: Rubén Hernández Molina, Una de las quintas de San Cristóbal.

Arcila Uribe fue, además, profesor de Sergio Trujillo Magnenat, quien a su vez había trabajado en la fábrica de mayólica de Efraín Rodríguez, de donde provenían los materiales con los que experimentó junto a Cárdenas y Hena Rodríguez.28 Arcila Uribe estuvo vinculado a la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) desde 1930, después de un periodo de estudios en Chicago y de viajes por París, Roma y Sevilla, con un estilo “sintetista” de claras tendencias abstractas y geometrizantes del art decó.29 Cabe anotar que el pénsum de la ENBA empezó a integrar nuevos materiales, así como las “decorativas industriales de cerámica, vitrales y mosaicos” en la primera mitad de la década del treinta, y que estas empezaron a entenderse como vehículos que podían servir de “puente” entre las “artes puras” y las artes industriales.30

La figura de Arcila Uribe, el interés creciente en integrar las artes decorativas e industriales, así como la existencia de fábricas de loza como Etruria y la de Efraín Rodríguez, pueden entenderse como algunos de los eslabones que propiciaron un entorno favorable para la cerámica como medio expresivo. En este sentido, la exposición de 1936, más que un suceso excepcional, formó parte de un ámbito artístico en transformación, a su vez relacionado con el clima polí-tico del momento. Los gobiernos liberales de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) y Alfonso López Pumarejo (1934-1938) impulsaron la modernización de la educación artística y promovieron exposiciones como la de 1936, que había sido auspiciada por el Ministerio de Educación.31 Cabe anotar que la obrade Arcila Uribe suele destacarse como la “primera escultura en cerámica de gran tamaño ejecutada como obra de arte”, a diferencia de la cerámicas utilitarias, que fueron justamente el tipo de piezas que reivindicaría Carolina Cárdenas en dicha muestra, al convertir las cerámicas “utilitarias” en objetos artísticos experimentales.32

Según diversos testimonios y estudiosos, la cerámica vivió una “época dorada” en Colombia a mediados del siglo XX, pese a las persistentes preocupaciones sobre cómo “ennoblecerla” “y […] separarla de la categoría de ‘artesanía’”.33 No solo hubo varias artistas dedicadas a esta práctica en los años sesenta —como las hermanas Alicia y Nieves Tafur, Tina Vallejo y Roxana Mejía—, sino que también existieron múltiples espacios oficiales dedicados exclusivamente a la cerámica, así como premiaciones destacadas.34 Entre ellos se cuentan la Primera Muestra de la Cerámica Artística, celebrada en el Centro Colombo Americano de Medellín en 1955; el Primer Salón de Ceramistas, llevado a cabo en el Museo de Antioquia en 1962, así como los Salones Nacionales de Cerámica organizados en Cali.35 Así mismo, surgieron galerías especializadas como Keramos, fundada en Bogotá por Tina Vallejo en 1964, y Terracota, en Cali, creada por Alicia Tafur y su entonces esposo, Armando Villegas.36

En 1962, Beatriz Daza ganó el primer premio en el Salón Nacional con su obra Crisol para Prometeo, lo que posicionó a la cerámica como un medio equiparable a cualquier otro dentro del panorama contemporáneo, con todo y que sus primeras piezas eran recipientes.37 A pesar de su corta carrera, interrumpida por su muerte prematura en un accidente de carro en Cali en 1968, Daza permanece como uno de los referentes principales de la cerámica experimental contemporánea.38 Al igual que Carolina Cárdenas, tras su regreso de Europa en 1957, Daza se dedicó a explorar el objeto utilitario de forma retirada. Sin embargo, en su caso, la fragmentación y recomposición de la materia cerámica en forma de ensamblajes con otros materiales, conceptualizaban sobre el lugar de la cerámica en el arte y en la vida.39 Así mismo, los títulos evocadores en sus obras de 1966 giran en torno a la memoria y a la subjetividad contenida en los objetos —como Testimonio de una taza, Hace mucho tiempo o Fragmentos de la tarde—, y dan cuenta de una consciencia particular del estatus de la cerámica como objeto testimonial y cotidiano, introduciendo una nueva concepción de los estados de ánimo, tal y como lo explora el artículo de Nicolás Perilla para este dossier, titulado “Los objetos melancólicos de Beatriz Daza”.

La década de 1970 fue un periodo significativo para la consolidación de la cerámica como medio artístico que, a su vez, tuvo interacciones con la cerámica industrial. Por una parte, Leopoldo Richter (1896-1984), quien había llegado a Colombia desde Alemania en 1935 y se destacaba por su expresión pictórica con esmaltes sobre baldosa cerámica, inició colaboraciones con la empresa Corona, que han sido continuadas por su hija, Juana Richter. En esta misma línea, José Ignacio Vélez ha desarrollado diseños con la empresa Renacer y ha hecho intervenciones urbanas en Carmen de Viboral.40 En 1975 nació el Salón de Artes del Fuego en el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, bajo la iniciativa de Germán Ferrer-Barrera, quien lo trasladó a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en 1981. Allí se convirtió en un evento bienal con premiaciones, vigente hasta el 2008. Durante muchos años, el salón estuvo dedicado exclusivamente a la presentación de obras hechas con las técnicas del fuego, que comprendían a “la cerámica, el pirograbado, los vitrales, los esmaltes sobre metal, joyería y aún chatarra”.41

Finalmente, la generación de artistas nacidos en los años sesenta —cuya obra empezó a circular en los noventa— continuó reflexionando en torno a la cerámica como medio artístico y experimental que también podía dialogar con la cultura popular y la cerámica utilitaria. Entre ellos, figura Andrea Echeverri, conocida por ser la cantante de la banda Aterciopelados, cuya obra cerámica hace énfasis en el imaginario femenino.42 Así mismo, Jimena Rueda aborda la cultura popular y se caracteriza por la mezcla de collages y materiales de desecho. Varios de estos artistas —Echeverri, María Teresa Hoyos, Juan David Giraldo y Ernesto Thorán— fundaron el almacén-galería Tierra de Fuego, que posibilitó la divulgación de las propuestas de numerosos creadores del medio cerámico, incluidas las artistas y editoras invitadas en este número, Paula Acosta y Olga Lucía García.

Una revisión de la actividad cerámica en el país confirma que esta ha tenido lugares y momentos particularmente dinámicos; al mismo tiempo, queda claro que ha existido una actividad continua, diversa tanto en términos de producción y creación como de circulación y exposición. La carencia ha estado, más bien, en la recepción académica, tanto en el estudio teórico e histórico de la cerámica, como en el lugar que se le otorga en la educación artística. Por esto mismo, resulta paradójico que en varios programas universitarios, la cerámica quede relegada a un segundo plano, muchas veces entendida simplemente como técnica. Es decir, existen áreas o clases electivas, pero por lo general no forman parte de los ejes principales del currículo.43 Esto refleja la percepción histórica de la cerámica como una de las mal llamadas “artes menores”, que tienden a ser asociadas con cuestiones utilitarias y con una noción de arte “femenino”, como ya lo hemos mencionado. En todo caso, desde el 2014 han surgido nuevas propuestas académicas, como el Encuentro de Cerámica Artística en Colombia (ECAC), impulsado por Estefanía Gracia y María Teresa Pardo, y el Festival Internacional de Cultura Cerámica (FICC), creado por Mayra Lucía Carrillo.44 Estos encuentros han propiciado espacios de diálogo entre actores de este medio expresivo a nivel nacional e internacional. Igualmente, en años recientes han surgido colectivos como “Entre Grietas”, “Bizcocho Colectivo” y “CER+FUEGO”, e iniciativas como el Centro de Pensamiento Cerámico, que se desarrolla en Ciudad Bolívar (Bogotá) y cuyo énfasis es la construcción de tejido social.45

La presencia actual de la cerámica en museos yexposiciones en Colombia

La cerámica arqueológica se ha exhibido de forma permanente en distin-tos museos de Colombia desde finales del siglo XIX, con secciones especial-mente dedicadas a ella.46 Incluso existen colecciones especializadas, como el Museo Arqueológico MUSA, con sedes en Bogotá y Cali47, o la ceramotecadel Museo Arqueológico Julio César Cubillos en la Universidad del Valle, también en Cali.48 Así mismo, hay museos centrados en la cerámica artística y artesanal, como el Museo de la Cerámica de El Carmen de Viboral, inaugurado en el 2012, y el Museo de la Cerámica creado en el 2013 en la Fundación Escuela Taller de Barichara.49 En años recientes, las propuestas curatoriales del Museo Nacional de Colombia y del Museo de Antioquia le han dado un nuevo lugar a la cerámica, incluyéndola no solo en las secciones arqueológicas, sino también integrándola a las narrativas sobre el arte en el país. En la exposición permanente El barro tiene voz, exhibida en el Museo de Antioquia desde el 2013, se hizo una reinstalación de las piezas prehispánicas, en las que estas dialogan con cerámicas contemporáneas, así como con tradiciones populares e incluso industriales, de formas innovadoras. En su declaración sobre la muestra, el Museo explica su intencionalidad al respecto: “queremos evadir las [aproximaciones] que ven a nuestros ancestros como entidades exóticas, históricamente distantes, con su inevitable relación entre mayor antigüedad-mayor primitivismo”.50 Al utilizar la yuxtaposición entre objetos de diferentes épocas y procedencias, la muestra “propone las múltiples historias o narraciones que esos objetos ofrecen al ser vistos como imágenes afectivas”.51

Por su parte, en el Museo Nacional de Colombia, en la sala llamada “La tierra como recurso”, existe una vitrina que incluye artesanías de Ráquira—uno de los caballitos célebres52 y una plaza de toros— junto a una Virgen de Rosa María Jerez53 y a unas fotografías de Luis B. Ramos tomadas en Ráquira en los años treinta.54 Detrás, una gran pintura de Miguel Díaz Vargas, titulada Ceramistas de Ráquira (ca. 1940), muestra a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, con los famosos caballitos de Ráquira entre sus manos y una vista urbana con un paisaje boyacense al fondo.55 Con esta vitrina, el Museo Nacional rompe explícitamente las barreras tradicionales entre arte y artesanía, y le otorga un pequeño espacio a la cerámica (de Ráquira) en sus narrativas sobre la nación (Imágenes 13 a 15).56

Imagen 13. Sala de entrada a la exposición “El barro tiene voz”, Museo de Antioquia, Medellín. En la parte baja, se ve parcialmente la obra de Carlos Julio Quintero, Límites al viento, 2010, tierras naturales, paisajes de Santander, 2013, fotografía de Patricia Zalamea.

Imagen 14. Exposición “El barro tiene voz”, Museo de Antioquia, Medellín. Instalación de cerámicas artesanales de diferentes lugares del mundo, 2013, fotografía de Patricia Zalamea.

Imagen 15. Vitrina dedicada al tema de la cerámica de Ráquira, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 2020, fotografía de Patricia Zalamea.

En años recientes, ha habido un incremento de exposiciones temporales dedicadas a la cerámica contemporánea. Si bien aún hace falta un estudio detallado del panorama actual, pareciera haber una suerte de retorno a la materia, posiblemente como respuesta a nuestra era digital. Además de los casos conocidos de Cecilia Ordoñez y Carol Young, han incrementado las muestras de artistas trabajando con cerámica, como por ejemplo Olga Lucía Salazar Piedrahita, Diana Fraser, Valeria Giraldo, Ricardo Escobar, Juan David Henao, Nicolás Bonilla, Steven Vergara, Bernardo Montoya (cuya muestra Piroplástica, de 2024, aparece reseñada en este número) y María Cano, entre otros.

Comentarios finales

En conclusión, la historia de la cerámica en Colombia sigue siendo un campo fértil para la investigación. Resulta indispensable contextualizar la producción de cerámica en el país y conectarla con la historia del arte que se ha escrito sobre Colombia, así como con tendencias regionales y globales, tal como se ha hecho con otras artes o medios artísticos. También es fundamental documentar las tradiciones cerámicas vigentes, algunas de las cuales están en riesgo de desaparecer, como ocurre con las mujeres alfareras en Juana Sánchez, Bolívar, con diversas poblaciones en Córdoba, y con técnicas como el bruñido y el ahumado, características del trabajo en La Chamba, Tolima. Ello permitirá reconocer su valor patrimonial y artístico, además de propiciar un análisis histórico del desarrollo de dichas tradiciones. El dossier, con su llamado a pensar en las “Historias de la cerámica en Colombia”, recoge diferentes casos y trayectorias que esperamos sean un impulso para continuar haciendo estudios en este campo.

Bibliografía

Ángel, Félix. “¿Qué sucedió con la cerámica artística en Medellín?”. El Mundo, 26 de enero de 2017.

Anónimo. “Cerámica”. Pan, n.º 7 (febrero-abril 1936): 23-24. https://icaa.mfah.org/s/es/item/1100932#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1116%2C0%2C3930%2C2199.

Anónimo. “‘No se debe esperar a que llegue la inspiración’: Alicia Tafur prepara su exposición”. El Espectador. Magazine Dominical, 14 de abril de 1963, 15D. https://icaa.mfah.org/s/es/item/1133397.

Arango Cano, Jesús. “Cerámica Precolombina”. Colección Los Cuadernos del Barro. Ministerio de Cultura, 2014.

Banco de la República. Sembrar la duda: indicios sobre las representaciones indígenas en Colombia. Banco de la República, 2023.

Baquero, María Eugenia. “Fábricas y talleres de cerámica”. Tesis de pregrado, Universidad de los Andes, 1994.

Bermúdez, Jairo. “‘Una buena educación’ y la enseñanza de las artes visuales durante el siglo XIX”. Revista Arte y Diseño 12, n.º 2 (2014): 17-28.

Biblioteca Luis Ángel Arango. Cerámicas 1959: Beatriz Daza. Biblioteca Luis Ángel Arango, 1959.

Botero, Clara Isabel. El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, arqueólogos y coleccionistas, 1820-1945. Universidad de los Andes, 2006.

Bouchard, Jean François y Santiago Mora. La colección de cerámicas del Banco Popular. Fondo de Promoción de la Cultura, Banco Popular, 1988.

Carrillo Colmenares, Mayra Lucía. “Apuntes para la construcción de historia del área de cerámica de la Facultad de Artes UN” (2007). https://www.academia.edu/5660562/Historia_del_Taller_de_Cerámica_de_la_Universidad_Nacional_de_Colombia.

—. “Legados culturales de la cerámica en Colombia”, material didáctico (2015). https://www.academia.edu/7127090/Patrimonio_Cultural_Cerámico_Colombiano.

Centro Colombo Americano. Cerámica artística en Colombia. Centro Colombo Americano, 1986.

Cerón, Carolina, José Ruiz y Natalia Gutiérrez. Por las galerías:atlas de galerías y espacios autogestionados en Bogotá, 1940-2018. Instituto Distrital de las Artes, 2020.

Cifuentes, Arturo. “Tradición alfarera de la Chamba”. Boletín deArqueología 9, n.º 3 (1994): 5-78.

Cobo Borda, Juan Gustavo. “Carol Young”. Poliantea XI, n.º 21 (junio-diciembre 2015): 279-284.

Del Vecchio, Mark. Postmodern Ceramics. Thames & Hudson, 2001.

Duncan, Ronald. Crafts, Capitalism, and Women: The Potters ofLa Chamba, Colombia. University Press of Florida, 2000.

—. The Ceramics of Ráquira, Colombia: Gender, Work and Charge. University Press of Florida, 1998.

Elkins, James. “Two Ways of Looking at Ceramics”. Conferenciamagistral para el National Council of Education for the Ceramic Arts (NCECA), 2002. https://jameselkins.com/two-ways-of-looking-at-ceramics/.

Eraso, Mónica. “¿Arte precolombino? Raza, estética y evolucionismo en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX”. H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte, n.º 5 (2019): 103-123.

Ferro, Sergio Alejandro. “La Escuela Nacional de Bellas Artes 1920-1940: arte y conocimiento”. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2015.

Fundación Erigaie. Catálogo de cerámicas arqueológicas. http://erigaie.org.

Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Beatriz Daza. Hace mucho tiempo 1956-1968. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008.

Giraldo Jaramillo, Gabriel. El grabado en Colombia. Editorial ABC, 1959.

—. La miniatura en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, 1946.

Gómez, Emiro. Estudio y evaluación de la artesanía cerámica enColombia. Artesanías de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 1990.

Gómez Naranjo, Daniel Fernando. “El objeto cotidiano en las artesplásticas en Colombia, 1960-2020”. Tesis doctoral, Universidad de Antioquia, 2023.

Gracia Alcázar, Denisse Estefanía. “La creación de espacios para reflexionar y mejorar el campo de la cerámica”. Revista Nupeart 18 (2017): 57-80.

Graves, Margaret S., Sequoia Miller, Magdalene Odundo y Vicki Parry. Ceramic Art. Princeton University Press, 2023.

Greenhalgh, Paul. Ceramic, Art and Civilization. Bloomsbury, 2020.

Grigsby, Leslie B., Anthony du Boulay y Susan Buys. “Ceramics”. Grove Dictionary of Art. Publicado en 2003. Actualizado en 2009. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/10.1093/gao/9781884446054.article.T015510.

Hernández Molina, Rubén. Una de las quintas de San Cristóbal. “La Eneida”. ¿El espacio del poema? EDA Esempi di Architettura, 2001.

Jiménez Prieto, Catalina. Museos y cerámica: miradas contemporáneas de una tradición. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2024.

Labbé, Armand. Colombia Before Columbus: The People, Culture, and Ceramic Art of Prehispanic Colombia. Bowers Museum, 1986.

Lamo Mejía, María Carolina y Monika Therrien. “Loza fina para Bogotá: una fábrica de loza del siglo XIX”. Revista de Antropología y Arqueología, n.º 13 (2001): 199-228.

Lleras, Cristina, Carolina Vanegas y Enrique Cárdenas Olaya. Carolina Cárdenas 1903-1936. Museo Nacional de Colombia, 2005.

López, María del Pilar, Laura Liliana Vargas, Álvaro Medina y Ruth Acuña. Historia del grabado en Colombia. Planeta, 2009.

Medina, Álvaro. El arte colombiano de los años veinte y treinta. Instituto Colombiano de Cultura, 1995.

Ministerio de Cultura. Colección Los cuadernos del barro, coordinada por Carlos Enrique “Toto” Sánchez Ramos. Ministerio de Cultura, 2014.

Mora, Alberto Mayor, Ana Cielo Quiñones, Gloria Stella Barrera y Juliana Trejos. Las escuelas de artes y oficios en Colombia (1860-1960): el poder regenerador de la cruz. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

Mora de Jaramillo, Yolanda. La cerámica y ceramistas de Ráquira. Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, Fondo de Promoción de la Cultura, 1974.

Moreno de Ángel, Pilar. El daguerrotipo en Colombia. Bancafé, Fondo Cultural Cafetero, 2000.

Morris, Liliana. “Material and Spiritual Entanglements with Ceramics. Looking at the case of contemporary Western practitioners in Japan”. Artis Observatio 2 (2023): 51-91.

Mujica, Elisa. “Una exposición de cerámica”. El Tiempo, 6 de septiembre de 1959. En Beatriz Daza. Hace mucho tiempo 1956-1968, editado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 74-76. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008.

Patiño Romero, José Leonardo. “Arqueotoxicología de las Cerámicas Coloniales: Análisis Arqueométrico de la Utilización del Plomo en las Cerámicas de Santafé de Bogotá (Colombia)”. Vestígios - Revista Latinoamericana de Arqueología Histórica 7, n.º 2 (julio-diciembre 2013).

Paz, Octavio. “El uso y la contemplación”. Revista Camacol 11, n.º 34(marzo 1988): 120-125.

Pérez Herrera, María Sué. “El barro tiene voz: una lectura de la historiade la cerámica en Colombia”. Tesis de Maestría, UniversidadNacional de Colombia, 2020.

Pinto Siabatto, Óscar. FUGA 50 años, 1970-2020. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2021.

Posada, Óscar. Gustavo Arcila Uribe. Armonía plástica de un pensamiento. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2011.

Restrepo Calle, Cristian. La cerámica. Ediciones Secretaría de Educación y Cultura, 1990.

Rey-Márquez, Juan Ricardo. “Las exposiciones artísticas e industriales y las exposiciones nacionales como antecedentes del Salón Nacional de Artistas”. Ensayos. Historia y teoría del arte, n.º 11 (diciembre 2006): 67-80.

Roncancio Olmos, Nubia. “Historias del barro. Aproximación de la oralitura indígena colombiana concerniente a la cerámica”. Tesis de Maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017.

Rubiano, Germán. El dibujo en Colombia: de Vásquez de Arce yCeballos a los artistas de hoy. Planeta, 1997.

—. “IV. Mutaciones: B) Ceramistas como escultores”. En Escultura colombiana del siglo XX, 200-202. Ediciones Fondo Cultural Cafetero, 1983.

Salgado Rodríguez, Jorge Alberto. “Cerámica artística en Colombia: la segunda mitad del siglo XX”. Tesis de pregrado, Universidad de los Andes, 2017.

Serrano, Eduardo. Historia de la fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno, 1983.

Sessions, Billie. “Ceramics Curriculum: What has it Been? What could it be?”. Art Education 52 (1999): 6-11.

Sinan, Avinal y Aygün Dinçer Kirca. “A Study on the Concept of ‘Uncertainty’ in Ceramic Art”. Art and Interpretation 45 (2025): 118-128.

Therrien, Monika. De fábrica a barrio: Urbanización y urbanidad en la Fábrica de Loza Bogotana. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2007.

—. Elena Uprimny, Jimena Lobo Guerrero, María Fernanda Salamanca, Felipe Gaitán y Marta Fernandiño. Catálogo de cerámica colonial y republicana de la Nueva Granada: producción local y materiales foráneos (Costa Caribe, Altiplano Cundiboyacense-Colombia). Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 2002.

Varios autores. Colección Arte de la Tierra. Varios volúmenes. Fondo de Promoción de Cultura del Banco Popular, 1989-1992.

Varios autores. Richter. Villegas Editores, 1997.

Vásquez, William. “Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 1826-1886: de las artes y oficios a las bellas artes”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 9, n.º 1 (2014): 35-77.

Vélez Puerta, José Ignacio y Esteban Duperly. Carmen. Cerámica e iconografía. Mesa Estándar, 2021.

Yepes Jiménez, Isabella. “Feliza Bursztyn y Beatriz Daza: movimientos de contracultura y feminismo en el arte colombiano, 1966-1974”. Tesis de pregrado, Universidad de los Andes, 2018.

Cómo citar:

Acosta, Paula, Olga García y Patricia Zalamea “Contar la historia de la cerámica en Colombia: ausencias y continuidades”. H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte, n.o 20 (2025): 17-38. https://doi.org/10.25025/hart20.2025.01.

1. Véase el catálogo comprehensivo del ICANH sobre cerámica prehispánica en Colombia:

https://cerarco.icanh.gov.co.

2. Véanse, por ejemplo, los trabajos hechos por la Fundación Erigaie y el catálogo de cerámicas arqueológicas disponible en: http://erigaie.org. Un ejemplo de estudio sobre cerámica colonial es el artículo de José Leonardo Patiño Romero, “Arqueotoxicología de las cerámicas coloniales: análisis arqueométrico de la utilización del plomo en las cerámicas de Santafé de Bogotá (Colombia)”, Vestígios - Revista Latinoamericana de Arqueología Histórica 7, n.º 2 (julio-diciembre 2013).

3. Sobre la separación entre “arte” y “objetos precolombinos” en el contexto de la consolidación del concepto de las bellas artes en Colombia durante el siglo XIX —en simultánea con la clasificación de lo que se empezó a llamar “arte precolombino”—, véase Mónica Eraso, “¿Arte precolombino? Raza, estética y evolucionismo en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX”, H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte, n.º 5 (2019): 103-123. De ahí que diversos estudios sobre el arte en Colombia hayan separado históricamente las dos esferas; Marta Traba, por ejemplo, en su libro comprehensivo Historia abierta del arte colombiano (Colcultura, 1968) empieza el relato con el arte colonial del siglo XVII.

4. Publicados entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, los catálogos se dividen por culturas (Calima, Nariño, Quimbaya, Tairona, Muisca y Guane, entre otras) y pertenecen a la serie Arte de la tierra. Tesoros precolombinos (Fondo de Promoción de la Cultura, Banco Popular, 1989-1902).

5. Sobre Carolina Cárdenas y su incursión en la cerámica artística, véase Cristina Lleras, Carolina Va-negas y Enrique Cárdenas Olaya, Carolina Cár-denas 1903-1936 (Museo Nacional de Colombia, 2005).

6. En su Historia abierta del arte colombiano, Marta Traba le dedica el último capítulo, titulado “La cerámica y la tapicería actuales: Beatriz Daza y Olga Amaral” a estas dos artistas. Anteriormente, Traba había escrito un breve texto para la primera exposición individual de Daza, titulado “Siempre la cerámica ha participado de la pintura y de la escultura”, incluido en Cerámicas 1959: Beatriz Daza (Biblioteca Luis Ángel Arango, 1959). Desde entonces, la obra de Daza se ha convertido en un referente obligado para la cerámica contemporánea en Colombia. Sin embargo, no existen estudios detallados, sino sobre todo menciones puntuales; esto ha sido señalado por diversos investigadores, cuyas tesis se ocupan de su obra. Véase, por ejemplo, Isabella Yepes Jiménez, “Feliza Bursztyn y Beatriz Daza: movimientos de contracultura y feminismo en el arte colombiano, 1966-1974” (tesis de pregrado en Historia del Arte, Universidad de los Andes, 2018), 18-19. El material más completo sobre su trabajo se encuentra en el catálogo de la exposición que tuvo lugar en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el 2008, titulada Beatriz Daza. Hace mucho tiempo 1956-1968. El nombre alude a una de sus obras de ca. 1966, compuesta de fragmentos de cerámica y materiales diversos sobre yeso.

7. Ministerio de Cultura, Colección Los cuadernos del barro, coordinada por Carlos Enrique “Toto” Sánchez Ramos (Ministerio de Cultura, 2014). La serie incluye números sobre lugares específicos del país, reconocidos por su tradición cerámica, como Ráquira, Carmen de Viboral, La Chamba, entre otros.

8. Véanse Arturo Cifuentes, “Tradición alfarera de la Chamba”, Boletín de Arqueología 9, n.º 3 (1994): 5-78: Ronald Duncan, Crafts, Capitalism, and Women: The Potters of La Chamba, Colombia (University Press of Florida, 2000); Ronald Duncan, The Ceramics of Ráquira, Colombia: Gender, Work and Charge (University Press of Florida, 1998); Yolanda Mora de Jaramillo, La cerámica y ceramistas de Ráquira (Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, Fondo de Promoción de la Cultura, 1974).

9. Véanse, por ejemplo, la tesis de Maestría de María Sué Pérez Herrera, “El barro tiene voz: una lectura de la historia de la cerámica en Colombia” (Universidad Nacional de Colombia, 2020) y la tesis de pregrado de Jorge Alberto Salgado Rodríguez, “Cerámica artística en Colombia: la segunda mitad del siglo XX” (Universidad de los Andes, 2017).

10. Eduardo Serrano, Historia de la fotografía en Co-lombia (Museo de Arte Moderno, 1983); Gabriel Giraldo Jaramillo, El grabado en Colombia (Edi-torial ABC, 1959), y del mismo autor: La miniatura en Colombia (Universidad Nacional de Colombia, 1946); Germán Rubiano, El dibujo en Colombia: de Vásquez de Arce y Ceballos a los artistas de hoy (Planeta, 1997); Pilar Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia (Bancafé, Fondo Cultural Cafetero, 2000).

11. María del Pilar López, Laura Liliana Vargas, Álvaro Medina y Ruth Acuña, Historia del grabado en Colombia (Planeta, 2009).

12. Esto ha sido discutido por Pérez Herrera en su recuento acerca de las formas en que se ha escrito sobre la cerámica artística en Colombia (22-34); véase: Pérez Herrera, “El barro tiene voz”. Los prejuicios en torno a la cerámica han sido notados también por Germán Rubiano en su texto “La cerámica artística en Colombia”, el cual forma parte del catálogo de la exposición que tuvo lugar en el Colombo Americano en 1985.

13. Esto es cierto especialmente de la tradición occidental y su división entre objetos según su función, como si lo utilitario fuera excluyente de lo artístico. Sobre la marginalización de la cerámica tanto en el currículo como en la historiografía de la historia del arte, véase James Elkins, “Two Ways of Looking at Ceramics”, conferencia magistral para el National Council of Education for the Ceramic Arts (NCECA), 2002, https://jameselkins.com/two-ways-of-looking-at-ceramics/.

14. Desde una perspectiva histórica, la artesanía y el diseño pueden entenderse como arte. De hecho, la mirada retrospectiva de los museos y de los investigadores los lleva a incluir objetos diversos —que en el momento de su producción no se habrían llamado arte— bajo la sombrilla de la historia del arte.

15. Sobre algunas discusiones en torno a la pedagogía y al currículo relacionado con la enseñanza de la cerámica, véase Billie Sessions, “Ceramics Curriculum: What has it Been? What could it be?”, Art Education 52 (1999): 6-11.

16. El aspecto autorreflexivo de la cerámica entendida como técnica y una forma de pensamiento asociada con la espiritualidad y la meditación, ha sido subrayado en diversos estudios. Véase, por ejemplo: Liliana Morris, “Material and Spiritual Entanglements with Ceramics. Looking at the case of contemporary Western practitioners in Japan”, Artis Observatio 2 (2023): 51-91.

17. Octavio Paz, “El uso y la contemplación”, Re-vista Camacol 11, n.º 34 (marzo 1988): 120-125.

18. Ibid, 136-137.

19. Mark Del Vecchio, Postmodern Ceramics (Tha-mes & Hudson, 2001), 8.

20. Sobre la obra de Chicago, exhibida en el Broo-klyn Museum of Art, véase: https://www.brooklynmuseum.org/es-US/collection/dinner-party-components/curatorial-overview, consultada el 25 de abril de 2025.

21. La reciente exposición sobre su obra, que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) en 2024, aparece reseñada en este mismo número de H-ART por Sofía Castañeda.

22. Sobre la obra de Carol Young, véase el breve texto de Juan Gustavo Cobo Borda, “Carol Young”, Poliantea XI, n.º 21 (junio-diciembre 2015): 279-284.

23. Lleras, Vanegas y Cárdenas Olaya, Carolina Cárdenas, 14.

24. La obra presentada por Carolina Cárdenas en la exposición fue reseñada anónimamente en un texto titulado “Cerámica”, en la revista Pan, n.º 7 (febrero-abril 1936): 23-24. Además de hacer énfasis en el desconocimiento de la técnica por parte del público —lo cual indica que esta forma de trabajar la cerámica era algo novedoso en el contexto, especialmente “todos esos efectos de colores combinados y fundidos”—, la reseña exalta la paciencia requerida y da cuenta de “que además de su valor como trabajo de arte, vive en cada una de las piezas otro valor que no es posible olvidar: el valor del puro trabajo de artesano” (23).

25. Sobre el estatus legendario de Cárdenas en la Bogotá de los años treinta, véase Cristina Lleras, “Carolina Cárdenas. El arte desafía lo doméstico”, en Carolina Cárdenas (1903-1936), especialmente las páginas 8 a11. Cárdenas fue, sin duda, una figura legendaria para sus contemporáneos. Esta imagen se reforzó por su muerte prematura, apenas a los 33 años y menos de dos meses después de lainauguración de la muestra. La escritora Elisa Mujica (citada en el epígrafe de este artículo) no solo fue amiga cercana de Cárdenas, sino que escribió una novela llamada Los dos tiempos (1949), en la que el personaje está inspirado en Carolina Cárdenas.

26. Sobre la exposición de 1931, véase Juan Ricardo Rey-Márquez, “Las exposiciones artísticas e industriales y las exposiciones nacionales como antecedentes del Salón Nacional de Artistas”, Ensayos. Historia y teoría del arte, n.º 11 (2006): 77-79. La obra se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Colombia (registro 7511).

27. Sobre la fábrica de loza Etruria (en funcionamiento entre 1890 y 1952) y sus vínculos con la ENBA, véase a Rubén Hernández Molina, Una de las quintas de San Cristóbal. “La Eneida”.¿ El espacio del poema? (EDA Esempi di Architettura, 2001), 54-55. Hernández Molina anota que el director de la ENBA en ese entonces, Daniel Samper Ortega, estaba emparentado con los dueños de La Eneida, la quinta aledaña a la fábrica; la fábrica de cerámica Etruria le pertenecía a la familia Neira Martínez, cuyos hijos estudiaron en la ENBA. Alonso Neira Martínez (1913-1990) llegaría a ser profesor y director de la ENBA (56-58).

28. En una entrevista con la HJCK en 1954, HenaRodríguez da cuenta de la actividad de los jóve-nes artistas en la fábrica de Efraín Rodríguez y desu interés temprano por la cerámica junto con Ca-rolina Cárdenas. La transcripción de la entrevista puede leerse en: https://nodoartes.wordpress.com/2021/02/04/hena-rodriguez-entrevista-1954/.

29. Sobre Arcila Uribe, conocido como el escultor de la Virgen Milagrosa en el cerro de Guadalupe, véase Óscar Posada, Gustavo Arcila Uribe. Armonía plástica de un pensamiento (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2011).

30. Sobre la transformación del pensum de la ENBA, véase Sergio Alejandro Ferro, “La Escuela Nacional de Bellas Artes 1920-1940: arte y conocimiento” (tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2015), 109-110. Ferro documenta cómo se entendía la relación entre artes decorativas e industriales y la noción de un “arte puro”, a partir de la correspondencia de las directivas de la Escuela y de la documentación de los cambios del pensum que reposan en el Archivo de la Universidad Nacional de Colombia y en el Archivo General de la Nación.

31. Sobre la injerencia de estos gobiernos en la educación modernizadora, así como sobre la exposición arqueológica que tuvo lugar en 1938, véase Clara Isabel Botero, El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, arqueólogos y coleccionistas, 1820-1945 (Universidad de los Andes, 2006), 223-225.

32. La cita aparece en el texto del Museo Nacional de Colombia, en el que se contextualiza el desarrollo escultórico renovador de los años veinte y treinta, “Tres escultores, tres estilos” (Piezas en diá-logo, 2018), https://www.museonacional.gov.co/colecciones/piezas-en-dialogo/2018/Paginas/Junio_2018.aspx. Otro hito significativo pero efímero es un hecho poco difundido: a finales de 1941, Germán Arciniegas, en ese entonces ministro de Educación, invitó al escultor vasco Jorge Oteiza, a quien había conocido en Buenos Aires, a crear una escuela nacional de cerámica en Colombia. Según Julien Petit, se trataba de un proyecto ambicioso que pretendía crear siete escuelas en los principales centros de tradición cerámica del país: Mompox, Ráquira, Popayán, El Carmen de Viboral, El Espinal, Pasto y Bogotá. Sin embargo, solo una Escuela de Cerámica se abrió en las instalaciones de la Universidad del Cauca, donde Oteiza enseñó entre 1943 y 1944. Julien Petit, “Archipiélago del Macizo”, en Sembrar la duda: indicios sobre las representaciones indígenas en Colombia (Banco de la República, 2023), 33-34. Petit anota que, antes de contactar a Oteiza, Arciniegas había escrito un texto titulado Los caballitos de Ráquira en 1936, en el que elevaba el estatus de las tradiciones artesanales, afirmando que “nuestros Giottos son los alfareros de Ráquira”.

33. Pérez Herrera menciona cómo críticos como Marta Traba y Walter Engel trataban de equiparar o conectar la cerámica con la escultura para, de alguna manera, “ennoblecerla”. Véase: Pérez Herrera, “El barro tiene voz”, 5-6.

34. Sobre el trabajo de estas artistas caleñas y antioqueñas, cuyas carreras se desarrollaron a lo largo de varias décadas, hay aún mucho por investigar. Véase el artículo dedicado a Alicia Tafur y sus esculturas, en el que se menciona su actividad cerámica y a su hermana Nieves como ceramista: “No se debe esperar a que llegue la inspiración”, Magazine Dominical (domingo 14 de abril de 1963). Sobre Roxana Mejía y Tina Vallejo, así como los diversos premios que recibieron con su obra cerámica, véase Salgado, “La cerámica artística en Colombia”, 30-32.

35. Para un recuento de las diversas exposiciones sobre cerámica entre finales de los años cincuenta y los setenta, así como del lugar protagonista de Medellín, véase Pérez Herrera, “El barro tiene voz”, 21-22. Véase también a Félix Ángel, “¿Qué sucedió con la cerámica artística en Medellín?”, El Mundo (26 de enero de 2017).

36. La galería Keramos aparece registrada en ellibro de Carolina Cerón, José Ruiz y Natalia Gutiérrez, Por las galerías: atlas de galerías y espacios autogestionados en Bogotá, 1940-2018 (Insti-tuto Distrital de las Artes, 2020).

37. Precisamente, Daniel Fernando Gómez Na-ranjo da cuenta de cómo la cerámica y la pintura de esa época fueron la base que configuró la presencia del “objeto cotidiano” en el arte contemporáneo. Véase Daniel Fernando Gómez Naranjo, “El objeto cotidiano en las artes plásticas en Colombia, 1960-2020” (tesis doctoral, Universidad de Antioquia, 2023).

38. Sobre la recepción de Daza en la crítica de la época, especialmente de Marta Traba, véase Julián Serna, “Si las paredes hablaran”, en Beatriz Daza, Hace mucho tiempo, 13-28.

39. Sobre la carrera de Daza y la forma particular en la que conjuga lo doméstico en la cerámica, véase Serna, “Si las paredes hablaran”, 23-25.

40. Sobre la obra de Leopoldo Richter, véase Richter (Villegas Editores, 1997). Sobre José Ignacio Vélez, se puede consultar su página: www.joseignaciovelezpuerta.com.

41. Sobre la historia de los salones del fuego, véase Óscar Pinto Siabatto, FUGA 50 años, 1970-2020 (Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2021), 67-72.

42. Sobre Andrea Echeverri, véase la biografía e investigación de Alejandra Jaramillo (2019) en: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Andrea_Echeverri.

43. Véase la entrevista con Cecilia Ordóñez en este mismo número (H-ART, n.º 20), sobre su propia experiencia como estudiante y su participación en la creación de un currículo de cerámica en la Universidad Nacional de Colombia en los años setenta. Acerca de algunas asignaturas actuales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, así como una reflexión sobre el estatus de la cerámica en la educación y el entorno artístico —a partir de sus propias experiencias y entrevistas con artistas y críticos—, véase Denisse Estefanía Gracia Alcázar, “La creación de espacios para reflexionar y mejorar el campo de la cerámica”, Revista Nupeart 18 (2017): 57-80. El trabajo de grado de Nubia Roncancio Olmos, titulado “Historias del barro. Aproximación de la oralitura indígena colombiana concerniente a la cerámica” (tesis de Maestría en Estudios Artísticos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017), da cuenta de talleres realizados en la ASAB sobre cerámica ancestral y ofrece un testimonio valioso sobre la docencia en este contexto.

44. Sobre la creación del ECAC y las versiones de 2014 y 2016, véase Gracia Alcázar, “La creación de espacios”, 65-79. Sobre el ECAC más reciente, véase https://facartes.uniandes.edu.co/evento/ecac-5o-encuentro-de-ceramica-artistica/. En cuanto al FICC, se puede consultar una entrevista a Mayra Carrillo (2020) en: https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/la-cultura-ceramica-una-tradicion-que-sigue-viva-en-las-manos-de-nuestros-artesanos.

45. Sobre “Entre Grietas”, véase: https://www.entregrietas.com. Por su parte, “Bizcocho Colec-tivo” nace en 2023 y está conformado por un grupo de artistas de la Universidad Nacional de Colombia, con base en Bogotá. Así mismo, “CER+FUEGO” es un colectivo que promociona el Salón Universitario de Cerámica Artística de Colombia (SUCA 2025). Ambos pueden encontrarse en Instagram. Sobre el Centro de Pensamiento Cerámico, un proyecto ganador de la Beca Ciudadanías Juveniles 2020, véase: https://christiancely.weebly.com/becas.html. En este sitio también pueden consultarse iniciativas similares de años anteriores, como el “Taller móvil de cerámica, agricultor del espacio” (2014), concebido como espacio pedagógico para jóvenes.

46. Sobre cómo se consolidaron las colecciones arqueológicas en distintos museos, consúltese a Botero, “Capítulo 3: Colombia, de la presentacióna la representación: de los productos de la Repú-blica a las antigüedades, 1823-1893”, en El redescubrimiento del pasado. Sobre el primer uso del término arqueológico para referirse a las colecciones con objetos prehispánicos (hacia 1880 en el contexto del Museo Nacional), véase Ibid, 115.

47. En Bogotá, su sede es la Casa del Marqués de San Jorge; en Cali, ocupa el antiguo convento de La Merced. Para más información sobre las colecciones, véase: https://musa.com.co/index.php.

48. Sobre el Museo Arqueológico Julio César Cubillos de la Universidad del Valle, véase: https://museoarqueologico.univalle.edu.co/es-co/fondos-patrimoniales/ceramoteca.

- 49. Para un estudio sobre estos dos museos dedicados a la cerámica, véase Catalina Jiménez Prieto, “Museos y cerámica: miradas contemporáneas de una tradición” (tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2024). La información sobre el Museo de la Cerámica de El Carmen de Viboral puede verse aquí: https://culturaelcarmen.gov.co/patrimonio/museo-de-la-ceramica/. En el caso del museo de la Fundación Escuela Taller de Barichara, las cerámicas exhibidas pertenecen a la colección privada de Dalita Navarro, la ceramista venezolana radicada en Colombia y fundadora de la Escuela Taller. Véase Jiménez, “Museos y cerámica”, 45-50.

50. Un breve recuento de la exposición permanente El barro tiene voz, en el Museo de Antioquia, puede verse en: https://www.museodeantioquia.co/exposicion/el-barro-tiene-voz/ (consultado el 27 de abril de 2025). La muestra ha sido analizada en detalle por Pérez Herrera, “El barro tiene voz”.

51. Ibid.

52. Sobre los caballos característicos de Ráquira, véase Duncan, The Ceramics of Ráquira, 99-101.

53. Hija de la reconocida ceramista Doña Otilia Ruiz de Jerez, Rosa María Jerez —con su Taller Las Otilias— se ha proyectado en años recientes como una de las ceramistas de Ráquira más reconocidas a nivel nacional e internacional. Véase: https://colombiaartesanal.com.co/artesanos/rosa-jerez/.Una de sus obras está en el Museo Británico de Lon-dres: https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG215847.

54. Fotógrafo conocido por sus escenas de campesinos en los años treinta, Luis Benito Ramos (Guasca, 1899-Medellín, 1955) pertenece a la ge-neración de artistas que, en las décadas de 1920 y 1930, se interesaron por temas sociales. Véase Álvaro Medina, “Luis B. Ramos, de pintor a fotógrafo”, en El arte colombiano de los años veinte y treinta (Colcultura, 1995).

55. Miguel Díaz Vargas (Bogotá, 1886-1956) pertenece a una generación de artistas que se interesó por representar temas nacionales y escenas campesinas con un tinte costumbrista. Para un comentario sobre esta obra, la cual se destaca por “la presentación de las figuras como un retrato colectivo, que miran de frente con el producto de su labor en la mano”, véase: https://www.museonacional.gov.co/colecciones/Pieza_del_mes/colecciones-pieza-del-mes-2002/Paginas/Mayo%2002.aspx.

56. Cabe anotar que esta vitrina se encuentra en un corredor dedicado a los procesos de industrialización en el país, y que la cerámica de Ráquira se ha convertido en objeto de consumo turístico. Esto contrasta con otras comunidades de Boyacá, como aparece descrito en el artículo de Edwin Gabriel Avella Faura, incluido en este dossier: “‘Desde los antiguos’: el lugar del barro y el fuego en Tuaté, Boyacá”, H-ART, n.º 20 (2025).