Acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral. Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. A cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. Me rebelé.

—Nancy Morejón1

En la historia de la esclavitud en el Caribe la mujer negra y esclava desempeñó un rol fundamental. Si bien durante los primeros momentos de la implementación del sistema esclavista y la trata negrera los colonos estuvieron reacios a importar grandes cantidades de féminas, asumiendo que podían ser causa de distracción entre los hombres, desde finales del siglo XVIII comenzó a aumentar su número en las plantaciones. Aunque los historiadores fijan la fecha de 1582 para indicar el arribo de las primeras esclavas a las Antillas, solo hasta 1830 la población femenina logró igualar o sobrepasar a la del sexo opuesto. Desde entonces se potenció en el sistema esclavista su doble cualidad de productora y reproductora, es decir, como la fuente de una fuerza de trabajo capaz de generar mercancías y a la vez procreadora de hijos que eran objeto de compra y venta.2

Las relaciones de poder generadas por la colonización europea determinaron las funciones del esclavo, sujeto subalterno y racializado fruto del sistema moderno/colonial que, como ha demostrado Aníbal Quijano, fundamentó la condición subalterna de los habitantes del nuevo mundo y de los africanos traídos como mano de obra esclava en la noción de “raza”.3 A partir de estas coordenadas teóricas de la modernidad/colonialidad y la colonialidad del poder, la filósofa y representante del feminismo decolonial María Lugones ha acuñado el concepto de “sistema moderno/colonial de género”, en el cual las mujeres no blancas fueron subordinadas, despojadas de poder y dominadas por el carácter heterosexual y patriarcal de las relaciones sociales en el marco del opresivo sistema capitalista, eurocentrado y global.4

La mujer negra y esclavizada, entonces, se sitúa en el horizonte conceptual de las mujeres no blancas como un eslabón de ineludible presencia al ser víctima del dimorfismo biológico, la cultura heterosexual y el patriarcado que presentaron caracteres diferenciados en este lado del mundo debido al colonialismo y la colonialidad. En este sentido, Lugones propone abordar la interseccionalidad de la raza y el género dentro del esquema propuesto por Quijano, y repara así en el doble carácter subalterno de las mujeres no blancas, por su género (herramienta de dominación introducida por Occidente para designar dos categorías sociales opuestas binariamente) y su raza (designación igualmente biológica para designar a las poblaciones colonizadas como primitivas e inferiores). La autora enfatiza la importancia que reviste comprender la imposición del sistema de género como constitutiva de la colonialidad del poder y viceversa. Esta mutua constitución ha determinado su profundidad y pervivencia hasta nuestros días: “La raza no es ni más mítica ni más ficticia que el género, ambos son ficciones poderosas”.5

A tenor de estas nociones, las hembras no blancas —indígenas y esclavas africanas— eran consideradas seres sin género, hembras que carecían de los atributos de la femineidad. Una ambivalencia fundamentó y justificó tanto la violación como la vida en concubinato con ellas, pues se las concebía a la vez como animales y como mujeres; y aunque siempre hubo una diferenciación con respecto a las mujeres blancas, el capitalismo eurocentrado global supo reacondicionarse cuando convino a la dominación heterosexual sobre estas últimas. Varios autores reconocen la polaridad en la construcción de las mujeres blancas europeas y las no blancas en el sistema patriarcal y colonial de género, en tanto las primeras fueron caracterizadas por su fragilidad física y su pasividad sexual, mientras que las segundas fueron consideradas lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tipo de trabajo bajo las condiciones de la esclavitud y sexualmente insaciables. Aunque ambas carecían de penes, y por tanto de poder, las hembras no blancas estaban lejos de ser concebidas como seres frágiles, y la hipersexualización de su cuerpo o la agresividad en sus relaciones sexuales determinarían el estereotipo de la negra esclavizada mediante el cual se justificaban las continuas violencias físicas y psicológicas del colonizador europeo.6

De esta manera, la historia de las negras esclavas en el Caribe se fundamentó en su reducción a la animalidad, el abuso sexual por los hombres blancos y una sobreexplotación laboral en largas jornadas, todo ello como consecuencia de la construcción diferencial del género en términos raciales.7 Una sistemática violencia de género racializada influyó decisivamente en la constitución de su imagen. El cuerpo pareciese ser uno de los nodos de esta representación: un cuerpo “otro”, no solamente biológicamente diferenciado y estigmatizado por deformaciones biológicas —senos y glúteos hiperbolizados, por ejemplo— sino también maltratado y disciplinado por la violencia sexual y física del colonizador.

Todos estos estigmas sobrevivieron el período pos-abolicionista y los procesos independentistas, manifestándose aún en nuestros días en una miríada de vejaciones y violencias —físicas, psicológicas y simbólicas— impuestas por el “sistema moderno/colonial de género”.8 Con diversas gradaciones en cada uno de los espacios insulares según el devenir histórico-cultural de las naciones, estos procesos calaron en el plano de la representación artística y visual dando lugar a un imaginario de la mujer negra rastreable en diferentes momentos del continuum histórico.

La fotografía —en sus vertientes documental y artística— se avizora como una de las manifestaciones más reveladoras de los modos de construcción visual y circulación de dicha imagen en su intrínseca relación con las coyunturas políticas y sociales. Dos momentos interesan de particular manera al presente artículo que, si bien centrará el análisis en las obras legadas por artistas mujeres del Caribe contemporáneo y su diáspora, también indaga sus orígenes. Este viaje a los inicios permitirá ahondar en las especificidades de una producción —diseminada en archivos, folletos de viaje y álbumes turísticos de mediados del siglo XIX y los albores del XX— en la que, sin lugar a dudas, se encuentran las simientes de un imaginario que durante siglos ha configurado más de un relato gráfico sobre las féminas negras.

Fundación de una imagen. La mujer negra en la fotografía de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX

Su Merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su Merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre.Y su Merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve.

—Nancy Morejón

Las particularidades históricas del siglo XIX influyeron decisivamente en la construcción de la imagen de la mujer negra, siendo ineludibles los procesos abolicionistas acaecidos hacia la segunda mitad de la centuria, que tuvieron características y temporalidades diferentes al interior de las islas y los países continentales. Como es bien sabido, muy poco cambió el estatus de la mujer y el hombre negros; mientras que en Cuba la mayor parte de las mujeres negras continuaron representado una fuerza de trabajo importante en las plantaciones —recuérdese que en la mayor de las Antillas la plantación llega a su máximo esplendor en este siglo— en otras islas desempeñaron labores como la venta ambulante de productos agrícolas o la manufactura.

Retomando la idea del papel multidimensional de las mujeres esclavas en la sociedad colonial del siglo XIX9 —al interior de la familia, en el sector productivo y en la comunidad— no resulta fortuito que tuviera una presencia en la fotografía de dicha centuria, que a su vez coadyuvó a la creación de un prototipo de la mujer negra antillana que debemos estudiar a la luz de los principales caracteres de la manifestación en la época. Las ideas de orden histórico-teórico expuestas anteriormente serán de inestimable importancia, pues las fotografías que serán evaluadas a continuación son el reflejo irrefutable de esa imagen ideológica que se venía gestando desde el siglo XVI y que había sido ya recurrente en el grabado.

No es de extrañar que en muchas de las imágenes que fueron tomadas en el Caribe las féminas negras aparezcan inmersas en las faenas de trabajo. La fotografía etnográfica se encargó de retratar a los tipos populares dentro de los cuales las mujeres y hombres negros tuvieron un lugar relevante en ese afán por dejar una huella visual que sirviese para el estudio que los europeos deseaban realizar de los “otros” subyugados. Como es característico de este siglo, los fotógrafos viajeros se encargaron de documentar los rasgos culturales de los pueblos colonizados tanto en África como en América Latina y el Caribe; refiriéndose a este proceso la investigadora Kirenia Rodríguez Puerto ha escrito:

La fotografía decimonónica indaga en las poblaciones negras y construye un amplio repertorio visual de procesos como la esclavitud y la posesclavitud. El archivo fotográfico supone también un universo desde el cual reconstruir, a través del filtro de los enfoques positivistas y sus recursos simbólicos, un elemento de memoria y tradición.10

En relación a la figura del negro/a —esclavo/a o liberto/a— serían recurrentes las fotografías en ambientes exteriores rurales, generalmente relacionadas con alguna actividad productivo-económica y donde la figura humana ocupa un lugar central —retrato personal y colectivo— portando atuendos típicos o de trabajo. En este inventario-registro de los sujetos colonizados, los retratados muy pocas veces son dueños de su pose, pues lo que realmente interesa al que capta es lograr una objetividad que facilitase la exégesis de las “razas inferiores”. Específicamente la mujer puede ser representada en el ámbito familiar, numeroso en cuanto a descendientes y marcado por la pobreza. Este estilema enfatiza su carácter de reproductora —cualidad que se había acentuado en el sistema de la plantación esclavista— capaz de restituir y mantener la densidad de la población esclava, al tiempo que quedan reflejadas sus paupérrimas condiciones de vida.

También resultan periódicas las escenas de las lavanderas que más tarde fueron un motivo harto representado en la pintura de la región, así como las actividades en el mercado ambulante tan usual en el siglo XIX. Ya sea acompañadas de animales o de sus congéneres, estas mujeres negras —en muchos casos ya libertas— son fotografiadas en planos abiertos que abarcan todo su cuerpo para captar la indumentaria, los productos comerciables —generalmente sostenidos con la cabeza— y los pies descalzos, propios también de su condición social. Los ambientes rurales o semiurbanos en los que se las contextualiza sirven para acentuar un supuesto carácter veraz de la representación, aunque avanzada la centuria este tipo de imágenes se produjeron también en los estudios fotográficos.

La recurrencia de estas variantes explica el carácter despersonalizado que adquieren las figuras, pues no había interés alguno en individualizarlas con datos identificativos. Por esta razón, los títulos de las fotografías pueden o no hacer alusión a su condición racial —negras, campesinas, cimarronas, etc.—, así como al país o la región en la cual fueron captadas. Incluso, la reiteración de poses y enfoques confirma el motivo por el cual fueron tomadas estas fotografías: el estudio científico. El principal móvil de este reportorio visual estriba en la creación de una imagen diseñada para representar la generalidad de una raza y un pueblo dominados. Totalmente despersonalizadas/os sus protagonistas prevalecen la condición de objeto por encima del sujeto e incluso la de comunidad por encima del individuo. Tanto es así que los archivos resguardan imágenes de hombres y mujeres anónimos cuyas fotografías fungieron como fuentes primarias de investigadores de las más diversas disciplinas para el estudio de los rasgos culturales en la época.

Como se ha mencionado, las fotografías de mujeres comerciantes que portan productos agrícolas fueron también recreadas en los estudios fotográficos, dando lugar a una de los tantos personajes-tipo que de diversas maneras refrendó la construcción de una imagen de la raza negra según la mirada del colonizador. La llamada “vendedora del mercado” terminó por convertirse en uno de los tantos relatos del período, visible en instantáneas cuyas composiciones reflejan una suerte de énfasis en los atributos antes descritos que tipifican la imagen de la mujer negra, pues se remarcan los ropajes, los tocados, los abalorios y las frutas que distinguen el estatuto social de las vendedoras. Las frutas —plátanos, piñas, guanábanas— tal vez sirvan para ubicar geográficamente a estas féminas y para diferenciarlas —junto con su vestuario— de las africanas que permanecieron en su tierra natal.

Llama poderosamente la atención que, aunque existen fotografías cuyo fondo es neutro, en otras se solía recrear la vegetación tropical de las islas para contextualizar a las figuras retratadas. Su hábitat es el rural, tal y como lo designó el yugo colonial. Obsérvese la reiteración de las poses, irrefutable indicador de la despersonalización: un atrezzo más de una puesta en escena. Su función en la estructura compositiva no parece ser mucho más relevante que la de los racimos de plátano o las cestas de frutas. Para el investigador Ian Gregory Strachan se trata de un proceso de fetichización de la vendedora de mercado, devenida “estereotipo de una raza” que se gestó, consolidó y circuló en los folletos y la propaganda turística de finales del XIX e inicios del XX. En su ensayo “El fantasma de Colón” Strachan apunta:

Como todos los pintorescos personajes bahamenses, “las sonrientes mujeres del mercado”, según explica Dahl, no tienen vida, significado ni historia,y no pasan de ser fuente de color local [...]. Los frutos que ofrecen son elsímbolo de la abundancia del paraíso; sus trajes de colorines, su alegre sonrisa, su calidez, el bamboleo de sus caderas son símbolos de la vitalidad y fertilidad exóticas del edén. Su peculiar costumbre de sostener en la cabeza los canastos de frutas acrecienta la impresión de exotismo. Y a la mujer del mercado, con sus rítmicas caderas y un turbante en la cabeza (variante del estereotipo estadounidense de la Zafiro negra), es preciso agregar la negra vendedora anciana u obesa, esa prima carismática de la matrona negra estadounidense.11

Imagen 1. Jacob Frank Coonley, On the Way to Market (ca. 1877-78), albumen print, 7 × 8 ½. Cortesía National Art Gallery of The Bahamas (NAGB)

Nos encontramos en presencia de lo que la investigadora Krista Thompson ha conceptualizado como el tropo de la “tropicalización”, que determinó las cualidades de la representación de los espacios y sujetos caribeños según los imperativos de la emergente industria turística en la región. En su estudio, la autora afirma que la “mujer negra del mercado [the Black market woman]” ocupó un lugar primordial como ícono “naturalizado” de un repertorio visual encargado de vender una imagen de la abundancia de las islas tropicales: otra vertiente del imaginario del paraíso cimentado desde la propia conquista y colonización de la región.El caso de Bahamas ejemplifica aquí un proceso regional, donde la mirada exótica de los promotores y viajeros configuró una iconografía bastante peculiar y dis-tintivamente diferenciada de la que se usó para tipificar a otras mujeres afro-descendientes en otros lugares del mundo, donde la naturaleza robustecía el símbolo que se pretendía construir al tiempo que se cargaba de referencias feminizadas y sexualizadas.12 Como un elemento más del paisaje-escenario construido en los estudios fotográficos, la vendedora se diluye entre la vegetación y los frutos tropicales, una puesta en escena sumamente edulcorada que, a su vez,la erigía como una personificación de la fecundidad y la productividad de latierra bahamense.

Otra narración visual de la mujer negra que complementa el repertorio analizado hasta el momento la encontramos en algunas imágenes del siglo XIX recogidas en el álbum The Negro in the New World de Harry Hamilton Johnston o en la colección A. Benoit Jannette (Martinica). En ambas se aprecia una iconografía similar en la que las jóvenes negras dejan al descubierto uno de sus senos. Captadas en ambiente naturales y en un estudio, respectivamente, son motivo de una mirada erotizada, razón por la cual sus cuerpos quedan parcialmente descubiertos para ser objetos del deseo masculino. Resulta llamativo que estas imágenes se alejen de las representaciones deformes e hipersexualizadas de las mujeres negras que circularon por toda Europa, siendo la venus hotentote o la venus de Sable dos epítomes que, aunque no pretendían agradar a la vista, procuraban de manera velada un cuerpo femenino negro motivo de exhibición y deseo carnal. También se distancian del erotismo apreciado en las postales e instantáneas de la época tomadas en África —Argelia o Zaire— donde abundan los sensuales desnudos y semidesnudos de las mujeres locales no blancas.13 (Thompson, An eye for the Tropics, 107-108) Más cercana desde el punto de vista iconográfico resulta la magistral obra Retrato de una negra de Marie-Guilhelmine Benoist, de inicios del siglo XIX, uno de los pocos cuadros neoclásicos presentados en París donde la protagonista es una mujer negra anónima quien descubre su pecho y mira descarnadamente al espectador.

De manera general, estas instantáneas develan a las mujeres negras antillanas como seres y cuerpos objetualizados, racializados e, incluso, sexualizados en las condiciones de poder impuestas por el horizonte de la modernidad/colonialidad eurocentrista, estando intrínsecamente ligadas la noción de raza y género. Las condiciones de trabajo impuestas por la estructura de control en un sistema capitalista —muy peculiar por la convergencia de la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil y el salario14— también influyeron notablemente en la emergencia de estereotipos —la campesina, la vendedora de mercado o la cimarrona— según su condición subalterna dentro del sistema social de la época. Este referente documental legado por la fotografía etnográfica, los álbumes de viaje y las postales turísticas decimonónicas reviste una gran trascendencia para el presente análisis, ya no solo como vestigio del pasado sino como motivo de subversión para aquellas expresiones artísticas que en la contemporaneidad han problematizado críticamente el tema en cuestión.

La reivindicación del signo “mujer negra” en la obrafotográfica de artistas afrodescendientes del Caribe contemporáneo

Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo el sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo. Pero canté al natural al compás de los pájaros nacionales. Me sublevé.

—Nancy Morejón

Durante todo el siglo XX la fotografía acompañó los procesos de transformación acaecidos en la escena artística de las naciones antillanas, exteriorizando una evolución que, aunque no estuvo en total sintonía con otras manifestaciones de las “bellas artes”, sí evidenció un desapego paulatino de su función eminentemente cientificista, por un lado, y de su uso comercial, por otro; quebrando de este modo la total supeditación del trabajo fotográfico a los intereses de la prensa, los álbumes de viajes o la publicidad. Ha sido este un proceso complejo, imposible de abordar aquí en toda su riqueza, pero que sin lugar a dudas continuó fomentando un imaginario visual de las islas, con particularidades en cada una de ellas.

Como explica Rodríguez Puerto, hacia el final del siglo el campo de la fotografía acusó un proceso de expansión morfosintáctica:

Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días la fotografía se convierte en un mosaico plural de recursos técnicos y expresivos, en el cual conviven los procedimientos tradicionales con los experimentales y digitales, los formatos pequeños con grandes escalas y soluciones planimétricas o tridimensionales. Acorde a las exigencias del arte contemporáneo y al desdibujamiento de los géneros convencionales, la técnica oscila entre la dimensión creativa y la función documental de acciones efímeras como happenings, performances, land art o body art.15

Coincidiendo con estos desplazamientos estéticos acaecidos principalmente a partir de la década de 1980 y en los que se perciben disímiles experimentaciones con la técnica y el lenguaje —tanto en la vertiente documental como en la artística— se acentúa la presencia de las mujeres artistas en total sintonía con las renovaciones acaecidas en el contexto artístico regional. De tal suerte, la inserción de los discursos femeninos en el arte regional, dentro del cual ha descollado la creación fotográfica, devela el tránsito de la “mujer representada” hacia la “mujer creadora” que ha descrito y explicado Adelaida de Juan en su libro Del silencio al grito.16 En el vórtice de las alocuciones creativas que se han producido desde los años ochenta y hasta la actualidad resultan imprescindibles las obras de Frida Medín (Puerto Rico), Ana Mendieta (Cuba/Estados Unidos), Marta María Pérez (Cuba), María Magdalena Campos Pons (Cuba), Raquel Paiwonsky (República Dominicana), Renée Cox (Jamaica), Abigail Hadeed (Trinidad y Tobago), Cirenaica Moreira (Cuba) y Susana Pilar Delahante Matienzo (Cuba), así como el despunte de figuras noveles entre las que se encuentran Naddia Huggins (San Vicente/Trinidad y Tobago), Joiri Minaya (República Dominicana) o Ailen Maleta San Juan (Cuba), por citar solo algunos ejemplos.

La producción de tres de estas artistas mujeres caribeñas ha llegado a epitomar la representación del universo femenino afrodescendiente en los predios de la contemporaneidad artístico-cultural del Caribe y su diáspora. Desde sus respectivos contextos María Magdalena Campos (nacida en 1959), Renée Cox (nacida en 1960) y Susana Pilar Delahante Matienzo (nacida en 1984) han reflexionado sobre la mujer negra antillana como un signo en el cual confluyen aspectos como el género, la raza y la memoria histórica. En la obra de estas creadoras la fotografía constituye además un medio expresivo privilegiado, y aunque las cubanas han acogido prácticas instalativas y performáticas, estas constituyen enjundiosos desplazamientos de su producción fotográfica.

Para estas artífices la mujer negra es portadora cultural de una raza y de un género históricamente sometidos a la violencia física y psicológica de la colonización y la colonialidad, pero en cuya capacidad de resistencia se encuentra una potencia rebelde y liberadora. Se insertan de este modo en los discursos artísticos del Caribe contemporáneo donde las búsquedas antropológicas dejan la huella de una preocupación latente. Las poéticas de Campos, Cox y Delahante discurren en cuestiones como la migración, la conciencia de la raza, el legado de la esclavitud y de la raza negra, la violencia de género y los estereotipos femeninos, bajo la cobija de ese macrotema que es la identidad, entendida no como un constructo estrictamente acabado sino como una urdimbre de fragmentos de memorias a la cual aportan desde sus microhistorias personales.

El carácter autorreferencial de sus reflexiones es bastante explícito en tanto estas tres creadoras se sitúan en la historia como mujeres negras conscientes de un pasado ancestral cuyas resonancias pueden rastrearse en la praxis diaria. Tal y como ya lo habían llevado a cabo otras artistas de la región (Frieda Medín o Ana Mendieta, por ejemplo) sus obras revelan una doble ruptura del signo “mujer” como sujeto creador y representado, pues hacen uso consciente de su corporalidad en una práctica de autorrevelación con la cual superan con creces cualquier banalización que lo reduzca a la mera condición de objeto.

Procuran con sus poéticas, además, la deconstrucción de narraciones misóginas y racistas, así como la puesta en valor de miradas decoloniales al ponderar la voz de sujetos históricamente silenciados a través de diversas operatorias fotográficas. Ante ello surge un interrogante: ¿Son sus producciones un análisis crítico de las marcas de la doble subalternización —racial y de género— sufrida por las mujeres afrodescendientes en este lado del mundo? A fin de cuentas, nos encontramos en presencia de un registro discursivo enunciado desde la mujer negra-creadora quien excava el abolengo cultural que le precede para vindicar una herencia de ineludible conexión con la diáspora africana. Una memoria lastrada y traumática —mas no extinta— cuyas pulsiones laten en un entramado donde el cuerpo deviene dispositivo y/o recurso de reflexión crítica. De tal suerte, estas creadoras se sitúan en esa vertiente del arte regional donde, como señala Suset Sánchez al hacer referencia al caso dominicano, el cuerpo negro constituye “territorio de análisis crítico”17 al tiempo que plantea “intersecciones discursivas entre género, raza y sexualidad; sin duda, una de las zonas de reflexión más delicadas del pensamiento poscolonial y cuyas representaciones devienen formas poliédricas de aproximación a las políticas de la diferencia”.18

Reconfiguración de memorias lastradas. Microrrelatospersonales e históricos

Las obras de Campos comparten la mirada crítica, la autoimagen y el espíritu reivindicativo de una herencia étnica y cultural. Instalaciones y fotografías como Spoken Softly with Mama (1998), The Seven Powers Come by the Sea (1997) y Replenishing (2005) proponen una relectura de la historia a partir de los relatos y pasajes de su microhistoria familiar. De este modo intenta, en primer lugar, dar voz a tantas mujeres que, como las de su propia familia, fueron silenciadas y preteridas por las narraciones oficiales. Esas imágenes de mujeres negras anónimas que abundaron en la fotografía decimonónica como humildes trabajadoras —ya fuesen lavanderas o vendedoras de mercado— adquieren nombres propios en la figura de su madre y otras integrantes de su línea materna; mujeres embebidas en sus actividades domésticas.

Imagen 2. María Magdalena Campos, Spoken Softly with Mama, 1998. Instalación de medios mixtos: seda bordada y organza sobre tablas de planchar con transferencias fotográficas, sábanas de algodón bordadas, planchas de pâte de verre y posavasos, bancos de madera, seis pistas de video proyectadas, sonido estéreo. Dimensiones variables, 28 pulgadas × 38 pies (853,4 × 866,1 cm). Colección de la Galería Nacional de Canadá, Ottawa, adquirida en 1999. Imagen cortesía de la artista.

Así, las fotos de álbumes familiares en Spoken Softly with Mama son magnificadas en una pieza instalativa que acoge un conjunto de planchas para hacer énfasis en la consabida labor y para resaltar el carácter efímero de las actividades cotidianas y de las historias no contadas. La recreación de la memoria familiar por extensión pretende poner en valor el legado ancestral de las comunidades de origen africano que laboraron en las plantaciones ubicadas en Matanzas (ciudad natal de la creadora), asunto anteriormente abordado en la serie History of People Who Were Not Heroes, iniciada en el año 1994.

Algunos motivos fotográficos, usados a modo de recopilación archivística de personas reales, acompañan también las representaciones gráficas de los barcos negreros y las mujeres negras desplegadas en The Seven Powers Come by the Sea, una metodología que sin lugar a dudas repara en las memorias traumáticamente ultrajadas de una diáspora afrodescendiente forzosamente trasladada al Caribe. Por otra parte, la imagen de la propia artista y la fotografía de su madre anciana protagonizan la composición de Replenishing (2001). Esta última obra es, a primera vista, una oda a la figura materna cuyo mensaje universalista pondera el signo de la mujer procreadora, dadora de vida y receptáculo por antonomasia de legados culturales. Es perceptible en la configuración sintáctica y de sentido de estas fotografías e instalaciones fotográficas un hondo halo de ritualidad. El tributo se asienta en la remembranza compositiva del altar, espacio aglutinador de las memorias y los poderes míticos de las religiones afrocaribeñas.

Muy cercana a Spoken Softly with Mama en sus soluciones formales e intereses temáticos, la instalación De lo que contaba la abuela (2017) de Delahante también hace uso de los álbumes fotográficos familiares para rendir tributo a las mujeres de su propia familia: madres solteras, guerreras insaciables y heroínas anónimas resignificadas en el hecho artístico a través del guiño a la fotografía de estudio. Cajas de luz y espejos completan la disposición escenográfica de la instalación: un laberinto de fotografías impresas conscientemente a tamaño natural —la propia estatura de la artista— como elemento recursivo que acentúa la exaltación de las raíces filiales. En palabras de la propia fotógrafa:

De lo que contaba la abuela surge de mi intención de reafirmar la fortaleza de las mujeres de mi familia que siempre han luchado en circunstancias de alta dificultad. Mi abuela fue madre soltera al igual que mi madre y mis tías. Esto me ha hecho pensar mucho en la fuerza que tiene una madre soltera motivada por el ímpetu de lucha, a mis ojos se transforma en una heroína […]. Todas ellas son mis medidas.

La legitimación de la mujer negra como signo cultural del Caribe evidenciada en el repertorio fotográfico de artistas contemporáneas también rescata personajes cuya trascendencia histórica quedó oculta bajo los sedimentos de la historia contada por los vencedores, una historia cuyos espectros no dejan de salir a la luz como evidencia de las operaciones de silenciamiento en el horizonte de la colonialidad. Es así como no solo las narraciones familiares y personales (como las que venimos de analizar) han tenido cabida en la redefinición del legado femenino afrodescendiente, sino también la redención de mujeres reales cuya huella no pudo ser completamente eliminada de los anales históricos de la región. Demostrativa de todo este proceso resulta la serie Queen Nanny of the Maroons (2004)19 en la que Cox crea una posible iconografía fotográfica de Queen Nanny, lideresa militar de los cimarrones que se alzaron contra el poder inglés en el siglo XVIII en Jamaica. Su atención a esta heroína nacional jamaicana indica que Cox busca discursar sobre la mujer negra como figura trascendental y trascendente de su historia patria: protagonista de las luchas libertarias, símbolo de la resistencia, adalid de la rebeldía.

Imagen 3. Susana Pilar Delahante Matienzo, De lo que contaba la abuela, 2017. Cortesía de la artista.

Como es bien sabido, la imagen —literaria o visual— del cimarrón ha devenido un símbolo regional de la resistencia cultural, pero el énfasis en la cimarrona que propone Cox resulta en cierta medida novedoso en tanto escruta los relatos históricos, sacando a la luz ciertos olvidos de la narración masculina para finalmente contradecir el rol pasivo asignado a la mujer. Reflexionar en torno a Nanny Queen supone un acto de reivindicación histórica, pues la artista se sobrepone a las zonas de silencio y a los subterfugios coloniales de dominación mediante la puesta en valor de uno de los tantos personajes silenciados. Avizora así la praxis artística de la jamaicana su posicionamiento en la encrucijada de la memoria histórica. En palabras de la investigadora Wendy Amigó:

Al ubicarse en el lugar del personaje y volver sobre los espacios en los que se desarrolló su historia, Cox no solo está homenajeando a la figura histórica, sino que discursa sobre su mismidad y se legitima como mujer, negra y caribeña. De esta forma, la serie de más de una veintena de fotografías impresas en gran formato, ponen en diálogo los conceptos de historia y memoria los cuales, a pesar de estar estrechamente relacionados, al construirse desde diferentes lugares de enunciación no expresan lo mismo.20

La jamaicana imagina y elabora una iconografía (inexistente) de Nanny Queen y para ello se camufla en el espacio natural y en la exuberancia del monte, espacio por excelencia del cimarronaje y el apalencamiento. Ya sea sumergida en el caudal de los ríos o protegida por la maleza, el personaje cobra vida en los territorios rurales de Jamaica que alguna vez sirvieron de refugio a los negros que disintieron del poder colonial. El machete, los dreadlocks o “rastas” y la propia naturaleza comportan la carga simbólica de la rebeldía, toda vez que la mujer negra es perpetuada como símbolo irrefutable de la resistencia y de la libertad.

Cuerpo y autorrepresentación. Ruptura de estereotipos e identidad

Ha de verse el cuerpo como un recurso que se resiste a la complacencia de la mirada masculina y pondera las marcas físico-corporales causadas por las continuas violencias históricas, y que por tanto destierra cualquier representación bella o idealizada. Así lo ha demostrado Delahante desde el inicio de su carrera en series como S/t (2002) o Fabricar un asesinato (2008) a través de un conjunto de autorretratos donde la artista aparece con marcas de ultrajes y vejacionesfísicas, llegando incluso a recrear composiciones-escenografías donde simula estar muerta, escenarios fotográficos que remedan una suerte de “estética forense”21 —aunque carente del gélido cientificismo que la caracteriza— y en los cuales queda latente un íntimo proceso performativo donde la artista suplanta a las víctimas reales.

Encontramos una intencionalidad discursiva similar en 41 Bullets at Green River (2001), obra en la que Cox aparece atada a un árbol develando su propio cuerpo desnudo y ensangrentado en una suerte de recreación de la iconografía del mártir católico San Sebastián. Con esta instantánea, perteneciente a la serie American Family, la autora refiere y denuncia el asesinato de un afroamericano por la policía neoyorkina en la entrada del edificio de apartamentos del Bronx donde ella misma residía. Los cuarenta y un disparos que recibió el joven sin aparente justificación son evocados por el propio título de la pieza, donde los significados religiosos se transmutan en una denuncia de los incontables casos de violencia policial contra la raza negra en los Estados Unidos, crímenes que han dejado un cuantioso número de víctimas como huella palpable del pensamiento racista y supremacista blanco imperante en la sociedad estadounidense hasta el día de hoy.

Otras creaciones de Delahante y Cox proponen un discurso liberador de la mujer negra y su cuerpo, doblemente marginados por su condición racial y de género. De tal suerte se evidencia una doble ruptura estética y ética, pues ya no solo el cuerpo femenino es el protagonista, sino un cuerpo femenino no blanco, a veces desnudo, cuya anatomía revela las particularidades y marcas de la raza. Estas instantáneas son demostrativas de una subjetividad afrodescendiente opuesta a los estereotipos creados por el orden colonial en un intento por resquebrajar sus basamentos y reconstruir la historia —herstory22— de las afrodescendientes en el Caribe mediante la reescritura visual y crítica de su corporalidad.

Obras como Liberty in the South Bronx (1992) y Llave maestra (2012) abordan este asunto al crear una visualidad de la feminidad negra desde y para las mujeres afrodescendientes caribeñas. En la primera, la artista jamaicana vuelve a aparecer desnuda en una pose que remeda a la Estatua de la Libertad vista desde un ángulo contrapicado que enaltece su figura, aunque aquí la llama que porta el monumento estadounidense ha sido sustituida por unas cadenas. Tanto el cuerpo femenino desnudo como las propias cadenas funcionan como símbolos de la liberación de una raza y un género doblegados por el sistema moderno/colonial de género, según la terminología de Lugones. Como un acto de resistencia en sí mismo, el rejuego con el monumento neoyorquino supone un intento por desestabilizar un presunto ideal de libertad vivenciado desi-gualmente por hombres y mujeres, al tiempo que el reposicionamiento de la mujer en un lugar de autoridad históricamente negado termina por consolidar el signo femenino.

Imagen 4 y 5. Susana Pilar Delahante Matienzo, Llave maestra, 2012. Cortesía de la artista.

Por su parte, las instantáneas de la serie Llave maestra se insertan en esta perspectiva de análisis a partir del ímpetu de la pose, que parece desafiar al espectador y elude cualquier visión edulcorada de la feminidad. En estas fotografías Delahante luce su cabello al natural, abre sus piernas y porta un machete; se recrea de esta forma cierto sentido de autoridad muy apegado a las poses populares, a esas formas de expresión corporal y del habla del barrio, la mayor de las veces preterida y mal vista por una pretendida “alta cultura”. En este sentido, se pone el acento en una cultura barrial antagónica por decisión propia a las formas refinadas de comportamiento, mientras que la mujer negra se desata de cualquier convencionalismo impuesto, desafía cualquier autoridad patriarcal o clasista y se deja ver desenfadada y sin tapujos: natural, humilde, rebelde, cimarrona.

Deconstruir los estereotipos de una supuesta corporalidad femenina erigida desde la mirada occidental, patriarcal y blanca, encuentra una recurrencia inusitada en la producción artística de Cox, puntualmente en su pieza Venus hotentote (1994)23. Conocedora de la historia de Sara Baartman y de los estigmas impuestos a sus congéneres, Cox denuncia desde los predios del arte fotográfico una de las narrativas sexuales y visuales que ha construido Occidente sobre el cuerpo femenino negro: las llamadas venus negras. Este estereotipo a medio camino entre la ficción colonial y el discurso científico positivista del siglo XIX ha sido motivo de más de una deconstrucción crítica en el nuevo marco de la tradición académica e intelectual antirracista y anticolonial.

La desgarradora e impactante historia de Baartman, una mujer real, ha quedado registrada en la historia de la humanidad como epítome de ese proceso de objetivación y deshumanización en nombre de la ciencia mediante el cual su cuerpo fue objeto de estudio y exposición en una suerte de espectáculo racista, patriarcal y colonial que no terminó siquiera con su deceso, puesto que luego de su muerte fue exhibida en el Museo del Hombre en París.24 El caso es una muestra fehaciente de que la mirada del hombre europeo determinó la creación de una sexualidad bestial hipertrofiada y perversa que fungió como una de las tantas justificantes de la dominación colonial, toda vez que configuró una imagen de la mujer africana indisolublemente ligada a lo primitivo, lo grotesco y lo bestial. Según Daniela Urzola, alrededor de Baartman se creó un imaginario visual que, a su vez, determinó un tipo fisonómico que se construyó ideológica y visualmente

a partir de una serie de apropiaciones de su cuerpo desde la ciencia, en tanto objeto de estudio de la historia natural, y desde las artes, en la medida en que ella se convierte en un ícono de la sexualidad negra femenina a través de su exhibición y de la circulación de caricaturas y grabados que generaron, a partir de ella, un canon de representación de la mujer negra.25

Por tal razón se advierte un doble sentido en la fotografía de Cox. Al asumir ella misma el papel de la venus hotentote —la artista posa desnuda portando implantes que aumentan el tamaño de sus senos y sus glúteos— Cox le rinde homenaje a Baartman al tiempo que propone desmitificar el estereotipo corporal. Ella que es una mujer afrodescendiente y jamaicana no posee los mismos rasgos que la “venus negra”, por tanto, puede inferirse que la supuesta norma fenotípica racial carece de todo rigor científico y demuestra ser una construcción ficticia. Y no es que Cox intente emular los ideales de belleza femeninos occidentales de delgadez, simetría y proporciones áureas de las venus blancas, sino más bien lo contrario: demostrar el carácter sexista, exotizante, irreal y racista de este prototipo sexual y racial. El suyo es un ensayo fotográfico que propone una subversión de la norma que exterioriza las contradicciones del universo visual colonial perpetuado en arquetipos como el de la venus negra. Este canon de la diferencia racial no es más que un espejismo, uno de los tantos constructos formulados por la modernidad/colonialidad sobre los pueblos oprimidos.

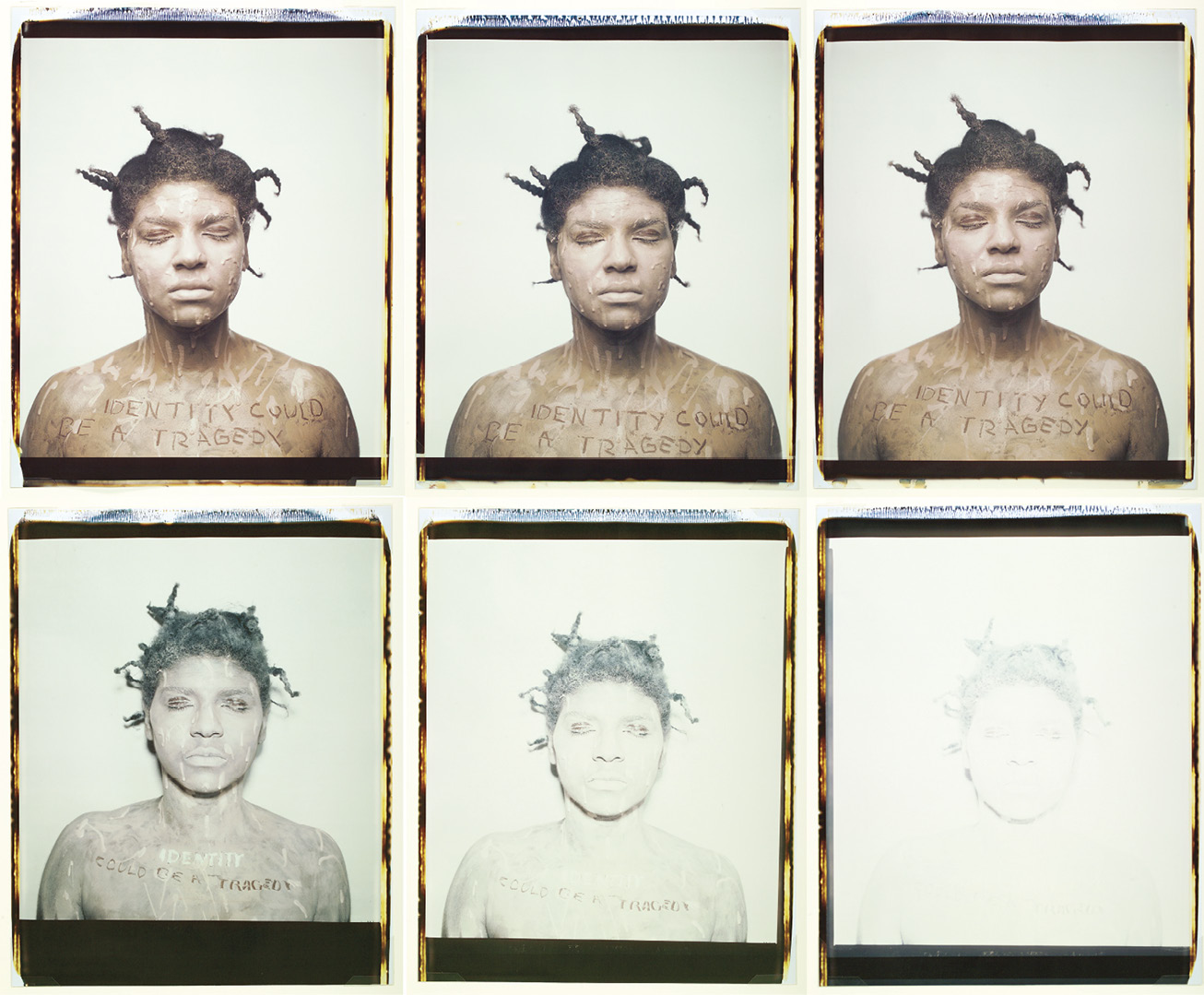

Por su parte, las indagaciones por los territorios de su propio cuerpo constituyen el pivote fundamental con el que Campos discursa sobre la identidad, entendida como un complejo proceso de pulsiones mutables que transitan entre diversas fuentes étnicas y culturales (africanas y asiáticas) y la experiencia de la migración. De tal suerte su búsqueda de los elementos definitorios de la feminidad negra, así como el interés por situar a la mujer afrodescendiente como sujeto de la historia y la cultura regional, evaden cualquier interpretación esencialista de dicha identidad femenina, acogiendo en su seno lo conflictual de todo este proceso en piezas como Identity Could Be a Tragedy (1995). El signo “mujer no blanca” también se ubica en el complejo campo de batalla de la redefinición de la identidad —racial y de género— en cuyos intersticios habitan procesos de negociación, pero sobre todo de configuración del sujeto caribeño. El carácter conflictual de estas búsquedas se aprecia en el blanqueamiento de su piel, al punto que su cuerpo desaparece. Lo contrario ocurre en The One Who Opens the Path (1997) donde los poderes simbólicos de Elegguá26 terminan por acentuar su imagen corporal, su negritud, resguardada en la savia de las prácticas religiosas de origen africano que tuvieron acicate en el espacio insular.

Imagen 6. María Magdalena Campos Pons, When I am Not Here/Estoy Allá, Identity Could Be a Tragedy, 1995-1996. Composición de 6 fotografías Polaroid Polacolor Pro de 20 × 24 pulgadas. Sin enmarcar: aproximadamente 24 × 20 pulgadas cada una (61 × 50.8 cm). Enmarcadas: aproximadamente 26 × 22 pulgadas cada una (66 × 55.9 cm). En la colección del Museo de Worcester, Worcester, Massachusetts, adquirida a través del Fondo Eliza S. Pane. Imagen cortesía de la artista.

Apuntes finales

El análisis crítico de cierta zona del universo fotográfico del Caribe ha permitido aquilatar, en primer lugar, la presencia sistemática de la mujer negra como signo en el cual convergen las categorías de raza y género. La intersección de ambos conceptos permite realizar lecturas más profundas del legado cultural de estas féminas cuya historia ha evidenciado un conjunto de violencias físicas y psicológicas asociadas a su género y condición social. El cuerpo de este signo ha sido violentado y biológicamente deformado, pero también motivo de exhibición y estudio. A su vez, las fotografías etnográficas del siglo XIX dan cuenta de la fundación de una imagen donde las mujeres y los hombres negros fueron motivo de interés científico, por lo que se captó sus costumbres, faenas de trabajo, ambientes familiares —en instantáneas tomadas al directo o escenas recreadas en estudios—, todos ellos recurrentes estereotipos que cooptaron la diversidad y la pujanza de una raza.

En sus antípodas se sitúa una pródiga producción fotográfica de la contemporaneidad que, junto con otras figuras, encuentra en la obra de artistas mujeres afrodescendientes una zona de enunciación de notable trascendencia en la región. Los dispositivos visuales creados por estas artistas proponen relecturas y reescrituras del legado de las féminas en su justo valor, evidenciando las continuas violencias del sistema moderno/colonial de género que determinó el destino y el rol desempeñado por las mujeres no blancas en la sociedad. Conocedoras de su pasado y ávidas de reivindicación, María Magdalena Campos Pons, Renée Cox y Susana Pilar Delahante Matienzo han participado en los movimientos intelectuales que desde la contemporaneidad promulgan un nuevo abordaje del legado cultural afrocaribeño —y específicamente del abolengo cultural relacionado con el universo femenino— con sustanciales obras en las que resuenan las voces de todas aquellas cimarronas que en el pasado lucharon por su libertad.

Para estas creadoras el cuerpo femenino negro es un receptáculo de historia y de memorias fragmentadas, mas no perdidas. Los suyos devienen territorios discursivos que rebasan el plano de lo artístico para contener una potencialidad política que remueve en los relatos silenciados, en los bregares migratorios, en las construcciones esencialistas de la identidad racial y/o femenina. El signo “mujer negra” se (re)construye y (re)genera constantemente en la poética de estas artistas que, además, se han desplazado hacia otras prácticas del quehacer contemporáneo como la instalación o la performance, donde la fotografía y el audiovisual en general sirven de registro. En el marco de estos desplazamientos que nos sitúan ante un universo de lo fotográfico, las microhistorias filiales y los relatos pasados —aquellos aparentemente perdidos— son referentes conscientemente reiterados o, en todo caso, ejes conceptuales transversalizadores de sus propuestas estéticas.

Desde sus respectivas prácticas discursivas, y amén de todos los componentes que diversifican sus respectivas producciones, resulta sintomático el hecho de que estas artistas del Caribe operan como una suerte de Sycorax contemporánea, y sus piezas condensan en sí mismas el espíritu de disidencia anticolonial de Calibán al proponer alocuciones desestabilizadoras de los patrones de la modernidad/colonialidad con particular énfasis en los racistas y misóginos. En su multiplicidad de lecturas, el universo fotográfico que hemos analizado aquí se sitúa en los itinerarios del arte regional como promisorias imágenes-símbolos de una raza y un género cuyo estandarte no puede ser otro que el de la resistencia.

Bibliografía

Amigó, Wendy. “Renée Cox. Revisiones críticas de la historia y la cultura popular”. Nierika 14 (2018): 126-141.

Castañeda, Digna. “La mujer negra esclava en el siglo XIX cubano: su papel en la economía”. Revista brasileira do Caribe VIII, no. 16 (2008): 339-361.

De Juan, Adelaida. Del silencio al grito. Mujeres en las artes visuales. Matanzas: Ediciones Matanzas, 2018.

Delgado, Aldeide. “Arte, feminismos y espiritualidad”. Hypermedia magazine, 24 de septiembre de 2019, https://www.hypermediamagazine.com/dosieres-hm/feminismo-de-estado/arte-feminista/.

Lugones, María. “Colonialidad y género”. Tabula rasa 9 (2008): 73-102.

Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales, editado por Edgardo Lander, 122-151. Buenos Aires: CLACSO, UNESCO, Ediciones Faces, UCV, 2008.

Rodríguez Puerto, Kirenia. “Fotografía en el Caribe. Arte y descolonización”. Episteme 9, no. 1-2 (2017): 21-35.

—. “Trayectorias de luz. De la fotografía a lo fotográfico en el Caribe”. Tesis doctoral, Universidad de La Habana, 2021.

Sánchez, Suset. “Intersecciones entre raza y género en las representaciones del arte contemporáneo dominicano”. Arte y políticas de identidad 13 (2015): 15-36.

Strachan, Ian Gregory. “El fantasma de Colón. El turismo, el arte y la identidad nacional en las Bahamas”. Encuentros (Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo) 37 (2000): 1-20.

Thompson, Krista. An Eye for the Tropics: Tourism, Photography, and Framing the Caribbean Picturesque. Durham: Duke University Press, 2006.

Urzola, Daniela. “La venus negra. Tres momentos en la construcción de una narrativa visual del cuerpo negro femenino”. Monografía de grado, Universidad de los Andes, 2018.