Imágenes que construyen país: La fotografía industrial al servicio de la arquitectura en fotolibros y revistas colombianas

Fecha de recepción: 2 de mayo de 2023. Fecha de aceptación: 23 de junio de 2023. Fecha de modificaciones: 26 de julio de 2023

DOI: https://doi.org/10.25025/hart15.2023.08

José Ruiz

Artista colombiano que vive y trabaja en Bogotá. Estudió Arte e Historia del Arte en la Universidad de los Andes. Su práctica artística y curatorial gira en torno al trabajo con archivos de arte, cine, arquitectura y gráfica popular. Ha realizado proyectos para el Museo La Tertulia, La Biblioteca Nacional, El Museo de Arte Contemporáneo de Bordeaux, El Banco de la República, entre otros.

Resumen:

Este artículo analiza el desarrollo de la fotografía industrial en Colombia durante el siglo XX a partir de fotolibros y publicaciones periódicas. La fotografía al servicio de la arquitectura ha servido para construir inventarios, proyectar ciudades ideales, hacer análisis de sistemas constructivos e historiografiar la disciplina. En un panorama más amplio, la fotografía industrial también ha marcado líneas gráficas en el desarrollo editorial y consolidado formas de aproximarse a lo urbano desde la literatura y el arte. Esta investigación disecciona proyectos editoriales colombianos estructurados a partir de material fotográfico donde la arquitectura tiene un rol central.

Palabras clave: fotografía industrial, fotolibro, arquitectura moderna, legados coloniales.

Images that Build a Country: Industrial Photography at the Service of Architecture in Colombian Photobooks and Magazines

Abstract:

This article analyzes the development of industrial photography in Colombia during the 20th century on the basis of photobooks and magazines. Photography at the service of architecture has served to build inventories, project ideal cities, analyze construction systems, and to historicize the discipline. In a broader panorama, industrial photography has also set graphic lines in editorial development and consolidated ways of approaching the urban through literature and art. This research project dissects Colombian editorial projects structured by photographic material where architecture plays a central role.

Keywords: industrial photography, photobook, modern architecture, colonial legacies.

Imagens que constroem um país: A fotografia industrial a serviço da arquitetura em fotolivros e revistas colombianas

Resumo:

Este artigo analisa o desenvolvimento da fotografia industrial na Colômbia durante o século XX a partir de fotolivros e publicações periódicas. A fotografia ao serviço da arquitetura tem servido para construir inventários, projetar cidades ideais, analisar sistemas construtivos e historiografiar a disciplina. Em um panorama mais amplo, a fotografia industrial também marcou linhas gráficas no desenvolvimento editorial e consolidou formas de abordar o urbano a partir da literatura e da arte. Esta pesquisa disseca projetos editoriais colombianos estruturados com base em material fotográfico no qual a arquitetura desempenha um papel central.

Palavras-chave: fotografia industrial, álbum fotográfico, arquitetura moderna, legados coloniais.

A mediados del 2021 la Editorial Escala de Bogotá liquidó gran parte de su inventario: tomos empastados de la revista Escala, fundada en 1962 por David Serna Cárdenas, publicaciones gestionadas y producidas por la imprenta, libros técnicos, y machotes con correcciones manuscritas, entre otros. A los puestos de libros usados en las calles de Bogotá llegó parte del material para ser revendido y en una precaria carpa en la Plaza de los Periodistas terminó un sobre con ampliaciones fotográficas en blanco y negro de edificios en Cartagena. Las imágenes sin acreditar estaban pegadas sobre cartulinas con las fichas técnicas de los edificios fotografiados. En la descripción de los inmuebles se incluía una propuesta de restauración exterior, que contemplaba reemplazar las rejas metálicas por portones de madera, reparar los tejados de los balcones, eliminar los avisos comerciales y reconstruir las gárgolas en varias fachadas. En algunos casos el deterioro señalado en la ficha correspondía con el registro fotográfico, pero en otros las imágenes eran ya evidencia de la restauración; fechas al final de cada ficha (“sep 68”, “jul 69”, “jul 78”) indicaban que los inmuebles estuvieron bajo observación por varios años.

La fotografía ha estado vinculada a la arquitectura desde su desarrollo, en los primeros experimentos de Nicéforo Niepce —una vista desde la ventana de su taller—, en las misiones heliográficas auspiciadas por el gobierno francés a mediados del siglo XIX para registrar las riquezas arquitectónicas del país y en los primeros álbumes de carácter enciclopédico publicados en París con vistas fotográficas de África septentrional y Oriente Medio.[1] La fotografía al servicio de la arquitectura, también entendida como fotografía industrial, tuvo en un primer momento la doble función de acercar lo lejano e inventariar el mundo construido. Al segundo uso pertenecen las fichas que llegaron refundidas entre libros a una plaza en el centro de Bogotá, material que se pudo vincular con un estudio iniciado en 1967 por el arquitecto y fotógrafo Germán Téllez para la alcaldía de Cartagena, con el objetivo de trazar una política general de conservación y desarrollo urbano en la ciudad. Una década después la Corporación Nacional de Turismo y la Universidad de los Andes patrocinaron la continuación de la investigación y la publicación de un libro de formato mediano titulado Cartagena zona histórica impreso en Escala. Las fichas en el sobre eran el machote de la publicación que había sido preparado por Téllez, quien figura como investigador, fotógrafo y diseñador del libro, láminas sueltas antes de ser copiadas en un proceso fotomecánico y quemadas en planchas de offset para su reproducción masiva. Este hallazgo es el punto de partida de una investigación sobre la fotografía al servicio de la arquitectura en fotolibros y publicaciones periódicas colombianas durante el siglo XX. ¿Cómo son las ciudades que se construyen desde los laboratorios fotográficos y las imprentas? Es esta la pregunta que articula el presente texto.

1. Literatura fotográfica

En paralelo a la producción de Cartagena zona histórica Germán Téllez editó en la década del setenta el libro Crítica & imagen, que lo consolidó como una figura central en la historiografía de la arquitectura colombiana. La publicación reúne textos escritos por Téllez entre 1965 y 1977, algunos inéditos como “Inventario y memorias de la luz”, sobre su relación con la fotografía, y otros publicados en la prensa o en revistas especializadas de arquitectura como “Pequeña historia de dos ventanas”, sobre la pérdida del patrimonio arquitectónico en Santa Fe de Antioquia. El libro está acompañado por una amplia selección de fotografías hechas por Téllez en simultáneo a la escritura de los textos, porque para el arquitecto la palabra está intrínsecamente ligada a la imagen.[2] En el texto sobre Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, Téllez denuncia el “saqueo decorativo” que sufre la ciudad con la fotografía de una fachada de cuya ventana alguien había desprendido la reja en madera:

Al pasar una tarde por una callejuela de Santa Fé, noté el parche de ladrillo, con el cemento fresco aún, y la solitaria ventana “vieja” a la que faltaba ahora horriblemente su gemela. [...] Una ficha de investigación, llenada apenas un mes antes, decía “2 ventanas de reja de época colonial, con módulo bajo (o rodilla) republicana”. Dolorosa corrección incorporada a la ficha: “1 ventana de reja, etc., etc.”. Horas después, ante un muro, observaba un parche de pintura blanca más limpio que el resto de la pared. Pronto resultaron discernibles seis protuberancias colocadas exactamente en la posición de los anclajes de una ventana reja. Raspando la pintura que los cubría, apareció la madera de los mismos, con la huella del corte del serrucho. Al comprador (o al ladrón de ventanas?) aparentemente solo le interesaba la reja misma.[3]

Los textos de Téllez se apoyan siempre en una imágen fotográfica que funciona como evidencia de una denuncia, como ilustración de una teoría sobre determinado estilo o como complemento a un ejercicio de clasificación. Sin embargo, la concepción utilitaria de la fotografía en la historia de la arquitectura, de la que se desprenden estudios técnicos como el que inicia este texto, trasciende en la práctica de Téllez: “¿por qué no habría de hacer imágenes literarias mediante fotografía?” se pregunta el arquitecto/fotógrafo en un texto sobre sus inicios en ambos oficios, a lo que responde: “Esta, al fin y al cabo, es la era de la literatura fotográfica por excelencia”.[4] Motivado por esta reflexión Téllez exploró una fotografía arquitectónica sugerente, donde prima el raciocinio con tomas frontales manipuladas en laboratorio para evitar la deformación de las construcciones, pero donde el juego de luces y sombras proyectadas a través de los edificios da como resultado imágenes líricas.

Una fotografía del Fuerte de San Felipe en Cartagena, tomada a contraluz durante el atardecer para siluetear la construcción, evidencia la intención del fotógrafo de alejar a la imágen de su utilidad como documento y en su lugar utilizar el medio como un espacio de exploración gráfica. Esa misma fotografía traducida para impresión fue ampliada en un Kodalith (papel fotográfico de alto contraste) eliminando cualquier zona con grises en la imagen y fue utilizada como portada de Crítica & imagen. Este gesto es recurrente en los fotolibros de arquitectura producidos en Colombia, donde las fotografías para las portadas son transformadas en composiciones geométricas que evidencian una estrecha relación entre el diseño gráfico y la arquitectura.[5]

A este grupo de publicaciones pertenece el primer Anuario de la arquitectura en Colombia, de 1971, impulsado por Téllez, Fernando Correa y Dicken Castro bajo el auspicio la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Para la sobrecubierta los editores escogieron la fotografía de un muro de ladrillo impresa en alto contraste; la imagen está atravesada por una cintilla con el año y nombre de la publicación repetidos varias veces y, al abrir el libro, el texto en la sobrecubierta se completa en las guardas. Este gesto, sumado a una diagramación limpia y una impresión cuidadosa, consolidaron el libro como un referente importante en la producción de publicaciones sobre arquitectura estructuradas a partir de material fotográfico.

El anuario de 1971 fue la primera entrega de una colección de fotolibros que se extendió hasta 1984 y que buscaban dejar un testimonio gráfico de las obras puestas en servicio cada año en Colombia, para “dar a conocer la meritoria labor que viene cumpliendo el equipo de profesionales de la arquitectura, en asocio de técnicos de otras disciplinas y de entidades industriales estrechamente vinculadas a nuestra actividad.”[6] Este carácter multidisciplinar queda en evidencia en las pautas publicitarias a lo largo de la colección, que en su momento sirvieron como medio de financiación para la impresión de los libros y que ahora permiten historizar el desarrollo de determinada industria en el país. En los tres primeros tomos del Anuario de la arquitectura en Colombia Téllez figura como el autor de los cientos de fotografías que ilustran los libros: tomas frontales de edificios públicos de corte modernista, imágenes panorámicas de complejos multifamiliares, planos cerrados de viviendas unifamiliares, contrapicados de torres recubiertas en ladrillo, detalles de las vigas en cemento expuestas y tomas en picado desde las plantas altas de los edificios. Los transeúntes de esas ciudades en construcción y los habitantes de la arquitectura doméstica son esporádicos en las fotografías; aparecen en las imágenes para que el lector dimensione la magnitud de los proyectos fotografiados. Algunas de las fotografías de Téllez publicadas en los anuarios también ilustran los catálogos de firmas de arquitectura e ingeniería, como una publicación de 1974 titulada Rubio Medina Herrera Ltda., impresa en Litografía Arco, y un catálogo sobre obras impulsadas por el Banco Central Hipotecario impreso en Editorial Retina en la década del sesenta.[7]

Los antecedentes más importantes de la colección de anuarios de arquitectura son los fotolibros Bogotá arquitectónica, de 1960, y Lo mejor del urbanismo y de la arquitectura en Colombia, de 1966,[8] ambos patrocinados por compañías de ingenieros, arquitectos y constructores. El primero fue impulsado por Suramericana Editores como una semblanza del progreso material de la capital que se ve reflejado en “su unidad vial, sus edificios de modernos diseños y elevada dimensión y sus residencias confortables”.[9] Aunque el nombre de la publicación sugiere que solo se refiere a edificaciones en Bogotá, las empresas patrocinadoras incluyen fotografías, planos y dibujos de proyectos ejecutados en todo el país. Las imágenes en el libro están atribuídas a Wells Day y al estudio Foto Industrial, fundado por el aleman Paul Beer, pionero de la fotografía de arquitectura en el país. Tanto Day como Beer eran colaboradores de la revista Proa, establecida en 1946 por el arquitecto Carlos Martínez; un riguroso ejercicio cotejando las primeras décadas de la revista permite establecer que Day se especializaba en el registro de planos y proyecciones arquitectónicas,[10] lo que permite inferir que las fotografías de edificios en Bogotá arquitectónica son de Beer, quien perfeccionó una técnica en el laboratorio para corregir la distorsión de los edificios en las tomas y presentar construcciones geométricamente impecables.[11] Aunque gran parte de las fotografías de Beer eran en blanco y negro —y así las reproducen en el libro— algunas de estas imágenes circularon coloreadas en las portadas de revistas de interés general como Cromos, entre ellas una fotografía del edificio de la Compañía Colombiana de Seguros atribuida a Foto Industrial publicada en la entrega del 29 de octubre de 1949.

Beer también publicó su trabajo en Lo mejor del urbanismo y de la arquitectura en Colombia junto a Téllez y a los fotógrafos Armando Matiz, Álvaro González y Hernando Oliveros. La publicación inicia con un breve recuento sobre la evolución de la arquitectura en Colombia, para introducir una amplia selección de edificios modernos construidos en las principales ciudades del país. Las imágenes de las grandes avenidas que cruzan el río Medellín, de las nuevas industrias a las afueras de Cali, de los suburbios en Barranquilla y las fotografías de la capital en Bogotá arquitectónica despiertan, medio siglo después, algún tipo de nostalgia por unas ciudades que ciertamente no existían fuera del laboratorio, donde el fotógrafo manipulaba los cielos para resaltar los materiales en las construcciones, abstraía los edificios de su contexto y oscurecía las zonas con información ajena a las edificaciones. El fotógrafo tenía la tarea de construir las imágenes de las ciudades que se anhelaban proyectar, labor que devela la intención de la mayoría de libros analizados en este texto, donde la fotografía sirve para proyectar las ciudades ideales de los arquitectos, y donde la mirada del lector está dirigida para que ‘recorra’ las ciudades siguiendo los cánones de la disciplina.[12]

La ciudad moderna[13] en Bogotá arquitectónica está sugerida en una composición en la portada del libro, impresa en bajo relieve. Para el título de la publicación el artista Máximo Rodríguez trazó las letras a partir de volúmenes geométricos cuyas líneas imitan las terminaciones en el dibujo arquitectónico. Junto al título y el año del libro está el esquema en silueta de un edificio en construcción con una grúa en la parte más alta. Este tipo de síntesis gráfica, que emparenta al diseño con la arquitectura a través de la geometría, repercute con un lenguaje más refinado en un símbolo creado por Dicken Castro para los anuarios de arquitectura, a partir de dos triángulos con las puntas truncadas que forman una letra “A” que contiene otra letra “A”. En los primeros tomos de la colección los diseñadores utilizaron con gran ingenio este símbolo en las portadillas de los anuarios: la doble “A” solitaria iniciaba el capítulo de vivienda unifamiliar, la doble “A” repetida una sobre otra refería a construcciones en altura, la doble “A” dispuesta para formar un cuadrado indicaba edificaciones públicas, etc.

La unidad gráfica que promovía el símbolo de Castro para la colección estaba en disputa con los intereses de los arquitectos a la hora de elegir la imágen de la portada. Para la tercera entrega del Anuario de la arquitectura en Colombia, Fernando Correa como diseñador y Téllez como fotógrafo propusieron la imagen de un grupo de niños sonrientes frente a una vivienda popular para la portada, y la fotografía de una pareja abrazada en un parque de diversiones para la contraportada, pero el comité editorial censuró la imagen por no considerarla representativa del oficio y en su lugar decidió imprimir un color plano.[14] Al respecto Téllez escribió:

No importa que en el no menos insólito prólogo del libro se rinda pleitesía profesional, de labios para afuera, al “hombre de la calle”, “al hombre colombiano”, al “servicio a la comunidad”; a la hora de la portada, no se le dará paso a la imagen tierna y sonriente del “hombre de la calle”, del rostro de la comunidad, de los usuarios cotidianos de la arquitectura. El gremio de los arquitectos prefiere la oscuridad de una portada ciega, sin imágenes, para el libro que recopila precisamente la imagen de sus creaciones anuales.[15]

Los usuarios de la ciudad moderna contaminan, siguiendo a Téllez, la ciudad ideal de los arquitectos. Esta tesis recuerda una anécdota sobre Rogelio Salmona de su colega Urbano Ripoll: recién acabadas las Residencias El Parque en Bogotá, cuando la mayoría de los apartamentos estaban vacíos, Salmona se enfurecía viendo a los nuevos habitantes colgando cortinas de colores en las ventanas; para el arquitecto solo debían estar permitidas las persianas de colores discretos.[16] La ilusión de un edificio limpio, sin las apropiaciones de sus usuarios, pervive en las fotografías de Téllez de las Residencias El Parque publicadas en Crítica & imagen, lo que sugiere que las ciudades ideales de los arquitectos solo existen en los fotolibros, donde los fotógrafos y editores pueden manipular las imágenes con la misma minucia que los arquitectos planificaron sus proyectos.

2. Guadua, cemento y ladrillo

Crítica & imagen es la tercera entrega de una colección de libros sobre arquitectura en Colombia editados por Editorial Escala entre 1975 y 1990.[17] Aunque todos los números de la colección están acompañados de material fotográfico, el protagonismo de las imágenes y las relaciones con el texto varían según las intenciones del editor o investigador. En la sexta entrega, titulada Forma viva, Dicken Castro invita al lector a reflexionar sobre el lugar del diseño en su cotidianidad, desde los espacios que construye en su vivienda hasta las formas que consume en un supermercado. En el segundo capítulo sobre “diseño espontáneo” Castro incluye fragmentos de una extensa investigación, soportada en material fotográfico, sobre la guadua como material de construcción popular en Colombia. Asumiendo el doble rol de arquitecto y fotógrafo Castro recorrió por varios años la zona cafetera del país registrando los usos empíricos de esta subfamilia del bambú nativa de los bosques andinos.

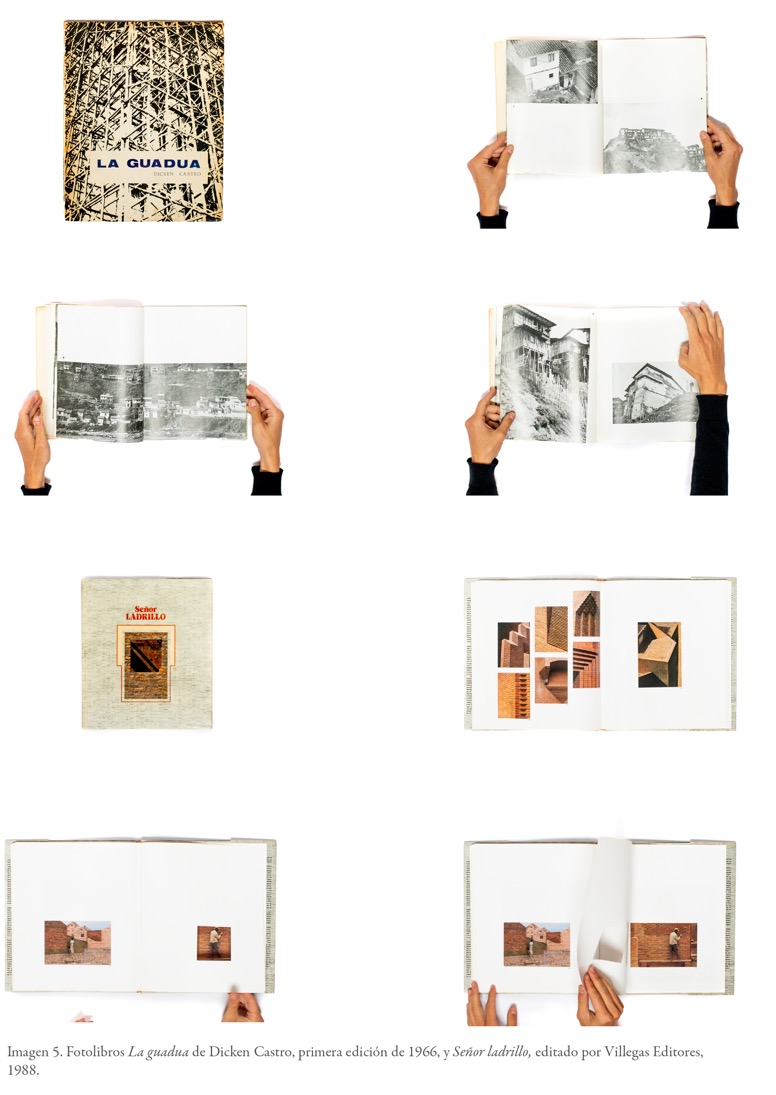

Los primeros avances de la investigación de Castro sobre la guadua habían sido publicados en la reconocida revista alemana de arquitectura Bauwelt iniciando la década del sesenta y en la primera entrega de la revista Escala en 1962; en ambos casos los textos sobre las ventajas y desventajas de la construcción con guadua están acompañados con fotografías hechas por Castro durante sus recorridos. Para la IIa Bienal de Arquitectura en Colombia de 1964 el arquitecto presentó su investigación en formato de exposición; con este proyecto ganó una mención honorífica en el certamen que lo impulsó a publicar un fotolibro en 1966 titulado La guadua.[18] En el prólogo del libro Germán Téllez escribe:

El lector advertido no tardará en percibir que no es esta una simple colección de fotografías sobre el tema de la guadua. Si así lo creyera, estaría cayendo en la superficialidad de no ver en las imágenes fotográficas más que lo que en ellas está representado. El mérito del arquitecto Dicken Castro, en este caso, es el de haber relievado los aspectos notables que trata, sin olvidar aquello que ennoblece una tarea [...]. La fotografía exige de quien la practica un credo estético, y no un simple dominio mecánico de los medios para realizarla.[19]

En el trabajo de Castro, en efecto, hay un interés compositivo que trasciende el simple registro fotográfico y que demuestra cómo la fotografía sirve para manipular los espacios construídos; a pesar de la irregularidad de los terrenos sobre los que están las construcciones en guadua, Castro logró hacer tomas frontales de las casas suspendidas sobre acantilados —imitando a los fotógrafos industriales—, contrapicados para acentuar las diagonales en los techos y registros panorámicos que evidencian el uso masivo del material; también realizó primeros planos de detalles constructivos y de puertas y ventanas por las que se asoman los habitantes/diseñadores de esa arquitectura no oficial.[20] Para la portada del libro Castro, en su triple función de investigador, fotógrafo y diseñador, seleccionó una fotografía ampliada en alto contraste del patrón geométrico que forma la guadua durante la elaboración de una construcción con altura; esta imágen repetida en las guardas del libro evoca algunas imágenes del constructivismo ruso, aunque en este caso la geometría irregular de la guadua constituye una suerte de constructivismo criollo. La guadua es uno de los primeros fotolibros de autor hechos en Colombia y, aunque está enmarcado dentro de una investigación sobre arquitectura, marca un precedente para otras publicaciones de carácter artístico y de denuncia social.[21]

El libro de Castro inicia una categoría dentro de los fotolibros de arquitectura compuesta por publicaciones centradas en materiales de construcción, grupo al que pertenece Eternit en la construcción, impulsado por la filial de Eternit en Colombia. El libro es una recopilación gráfica de los usos del asbesto-cemento en el país, que incluyen tejados, instalaciones sanitarias, recubrimientos de fachadas y cielos rasos. La publicación está dividida por tipos de placas, canaletas y tuberías que se fabrican en el país, con cada capítulo subdividido por edificaciones donde fueron utilizados los productos publicitados. Las fotografías sin acreditar de las construcciones están reproducidas en blanco y negro en su mayoría, aunque en cada capítulo hay algunas imágenes a color. El libro no incluye la fecha de publicación, como es usual en materiales publicitarios de este tipo, pero se atribuye a los primeros años de la década del setenta por una fotografía del Edificio Avianca en Bogotá tomada durante los últimos meses de su construcción, en 1969.

Con un objetivo comercial similar al de Eternit, pero con un desarrollo gráfico más interesante, Villegas Editores, bajo el auspicio de Ladrillera Santafé, publicó en 1988 el fotolibro Señor ladrillo, con el trabajo de once fotógrafos profesionales[22] que registraron los múltiples usos de este material principalmente en Bogotá y sus inmediaciones. Este fotolibro está compuesto en su mayoría por tomas cerradas de edificios, hechas con teleobjetivos, y primeros planos de muros, tejas, escaleras y andenes recubiertos con ladrillos, selección de imágenes que no responde a la tendencia de los fotolibros de arquitectura que priorizan más bien los registros completos de las edificaciones y las vistas generales o panorámicas. Esta decisión está acentuada también por una serie de cuadrados troquelados sobre las páginas a lo largo de la publicación que enmarcan detalles en las fotografías, gesto que enfatiza el trabajo de edición al que son sometidas las fotografías en la diagramación de proyectos editoriales estructurados a partir de material fotográfico: de un edificio nos interesa solo un muro, de un muro nos interesa solo una esquina, de una esquina nos interesa solo un ladrillo con el nombre de la ladrillera que lo fabricó. ¿Qué ciudades proyecta este ejercicio de edición?

3. Historias de la arquitectura nacional

El ladrillo es un material identitario en la arquitectura nacional. En el libro La arquitectura en Colombia, impreso por Escala en 1985, los autores lo ubican como un material fundamental en la transición de la arquitectura republicana a la arquitectura moderna.[23] La versatilidad del ladrillo permitió usarlo para adaptar estilos internacionales, pero con variaciones locales; en el libro esta idea está ilustrada con tres fotografías de los detalles en la terminación de varias chimeneas en un barrio de estilo inglés en Bogotá. De los libros sobre la historia de la arquitectura nacional esta publicación es una de las más grandes en número de páginas (260) y formato (40 x 30 cm). Sus editores —un grupo de profesores y estudiantes dirigidos por la arquitecta Silvia Arango—[24] se propusieron construir un panorama amplio de la arquitectura hecha en Colombia a partir de registros gráficos y fotografías. El libro acompañaba una exposición organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en alianza con las universidades Nacional y Los Andes que incluyó más de cien fotografías de cuarenta fotógrafos nacionales y extranjeros.[25] Sobre la amplia selección de material los editores escribieron:

Los edificios aislados, al poder compararlos en el tiempo y en el espacio, adquieren su verdadera significación histórica y pueden relacionarse con las demás manifestaciones de una sociedad. Eso es lo que aquí se entiende por contextualización histórica: la posibilidad de comparar diversas expresiones arquitectónicas, cultas o populares, lejanas o cercanas, excepcionales o típicas, monumentales o cotidianas, para que, a partir de allí, se puedan desentrañar procesos secuenciales o abruptas rupturas.[26]

Bajo ese interés comparativo se produjeron varios estudios desde la década del cincuenta que tenían como objetivo identificar los parámetros en los que se desarrolló la arquitectura en el país. Uno de los primeros proyectos editoriales con ese objetivo comparte nombre con la exposición y el libro de 1985, Arquitectura en Colombia, un fotolibro producido por la revista Proa en 1951 con una investigación de los arquitectos Jorge Arango y Carlos Martínez dividida en dos partes, la primera dedicada a la arquitectura colonial y la segunda a la arquitectura contemporánea de los años 1946 a 1951. Los autores argumentan que estas dos épocas son las más importantes en la arquitectura nacional, por lo que excluyen del recuento histórico los períodos de la formación de la república y la primera modernidad. Las fotografías sin acreditar están atribuídas a Miguel Antonio Rodríguez —de quien se profundiza más adelante— y a Paul Beer, quien trabajó como fotógrafo para las firmas de arquitectos reseñadas en el libro, compañías que según los editores están configurando una respuesta propia en la arquitectura nacional a la vanguardia de los estilos internacionales.

La pregunta por la identidad es recurrente en las investigaciones comparativas sobre arquitectura en Colombia. En 1975 la Sociedad Colombiana de Arquitectos produjo un libro titulado El arquitecto y la nacionalidad en el que los investigadores indagan sobre las resoluciones prácticas y las intuiciones estéticas que han primado a lo largo de la historia de la arquitectura en Colombia. Un aspecto fundamental de esta publicación es que el fotógrafo Antonio Nariño Collas, comisionado para ilustrar el libro, figura como coautor de la investigación. Las fotografías de Nariño a lo largo de la publicación tienen un tratamiento gráfico particular: en algunos casos se las reproduce en pequeños rectángulos sobre imágenes en alto contraste de detalles en las construcciones, y en otros están impresas en alto contraste para eliminar las zonas de grises y acentuar los volúmenes de los edificios. Este tipo de manipulaciones gráficas, recurrentes en los libros aquí analizados, se limitaban por lo general a las fotografías en las portadas.

El arquitecto y la nacionalidad está emparentado con otro proyecto editorial de 1977 titulado Aspectos de la arquitectura contemporánea en Colombia, editado por el Centro Colombo Americano para acompañar una exposición fotográfica del mismo nombre coordinada y diseñada por el arquitecto norteamericano Eric Witzler. Aunque el libro no tiene la misma proporción entre imagen y texto que otras publicaciones similares, la diagramación de las fotografías le confiere un lugar importante en esta investigación: las imágenes están ubicadas en retículas divididas en cuadrados y rectángulos para acentuar la verticalidad de los edificios y las formas geométricas en las construcciones. Este tipo de diseño editorial, heredero del racionalismo arquitectónico, también está acentuado en las cajas de texto justificadas a lo largo de la publicación con las que Witzler construye volúmenes geométricos, imitando la labor de los arquitectos.

La diagramación de textos e imágenes y las combinaciones tipográficas son centrales en la conceptualización de los fotolibros de arquitectura. Witzler en su rol de diseñador, pero con la formación de un arquitecto, creó piezas editoriales icónicas que acompañaban exposiciones fotográficas en el Centro Colombo Americano. Es el caso del catálogo para una exposición de Hernán Díaz y Rafael Moure en 1976 a partir de un ensayo fotográfico hecho en Nueva York. Para la portada de la publicación Witzler ubica la fotografía en contrapicado del puente de Brooklyn debajo de bloques geométricos que forman el nombre “New York”, al voltear el catálogo el lector encuentra en la contraportada la misma composición, pero invertida para enfatizar un aspecto central en la fotografía análoga: el negativo. Una década después la diseñadora María Clara Burgos repite este gesto en la diagramación del fotolibro Arquitectura en blanco y negro de los investigadores Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga Roa: en la sobrecuebierta la diseñadora ubica sobre papel blanco brillante la fotografía en blanco y negro de un tejado de barro, en positivo para la portada y en negativo para la contraportada; al retirar la sobrecubierta el lector encuentra el ejercicio opuesto, la fotografía en negativo en la portada y en positivo en la contraportada sobre un papel mate fondeado de negro.

Arquitectura en blanco y negro, impreso en 1987, forma parte del amplio conjunto de publicaciones con análisis comparativos de la arquitectura en Colombia, cuyo auge se dió entre 1975 y 1990. La investigación de Fonseca y Saldarriaga está organizada a partir de una distinción entre “arquitectura histórica” y “arquitectura tradicional”, que los autores explican así:

La arquitectura histórica es aquella que “representa” una época o periodo mientras que la arquitectura tradicional es aquella que se estableció en un sitio y que, desde un tiempo ya pasado, desde su origen remoto, no ha sufrido alteraciones que destruyan su fisonomía característica. La arquitectura histórica es el momento que ya no se repite, mientras que la tradición es la continuación en el presente de una forma de construir que se estableció en algún punto en el pasado.[27]

Al primer grupo pertenecen la arquitectura colonial y la arquitectura republicana, mientras que al segundo grupo corresponde la arquitectura popular de la que se ocupan la investigación de Dicken Castro sobre la guadua y libros como Los colores de la calle, sobre las ornamentaciones de la vivienda popular en Colombia,[28] o la colección de fotolibros Arquitectura de la colonización antioqueña, del investigador Nestor Tobón Mejía, sobre los sistemas constructivos y la riqueza estética de las construcciones en la zona cafetera del país.[29] Las categorías planteadas en Arquitectura en blanco y negro sirven para clasificar un amplio conjunto de fotolibros sobre arquitectura impresos en Colombia desde la década del sesenta analizados a continuación.

4. Herencia colonial

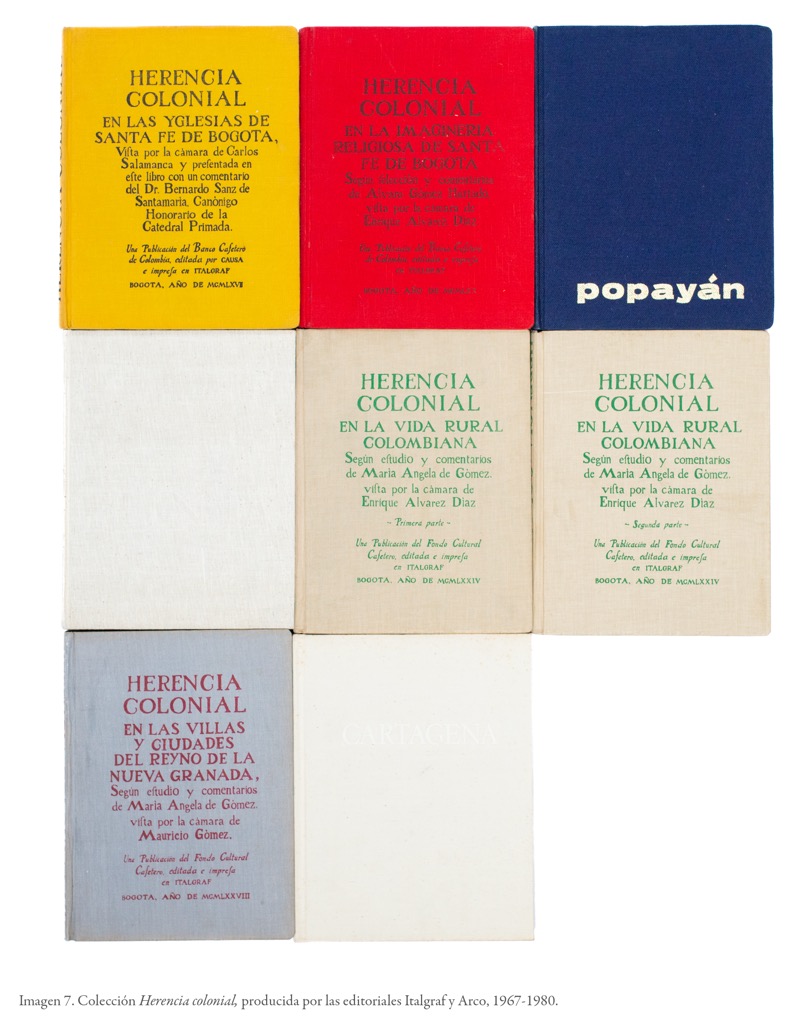

En 1967 el Banco Cafetero de Colombia comisionó al fotógrafo Carlos Ulises Salamanca[30] un exhaustivo registro de las iglesias bogotanas construidas durante la colonia, con el objetivo de publicar un fotolibro para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la Federación Nacional de Cafeteros. La publicación con doscientas catorce fotografías en blanco y negro es el primer número de una colección de ocho tomos titulada Herencia colonial, en la que colaboraron varios fotógrafos, escritores e impresores. La colección se caracteriza por una diagramación sencilla con las fotografías sangradas en la mayoría de las páginas y una muy buena calidad en la impresión, con negros sólidos y varias zonas de grises en las imágenes. En el primer tomo algunas páginas del libro, que posiblemente fueron pasadas dos veces por las máquinas de offset, sugieren la calidad técnica de impresión del huecograbado recurrente en la producción de fotolibros en Europa y Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX.

El taller encargado de la producción y la edición de las primeras entregas de la colección fue la imprenta Italgraf, fundada en 1953 por Alfonso Hurtado y dirigida por Enrique Gómez Hurtado,[31] hijo del expresidente conservador Laureano Gómez cuya línea política estaba emparentada con el autoritarismo español de Francisco Franco, por lo que no sorprende que el propósito de Herencia colonial fuese exaltar los estilos y la cultura española que imperó en territorio colombiano entre los siglos XVI y XVIII. La colección desde su conceptualización estaba atravesada por un programa político conservador que bebía de las estructuras y los imaginarios coloniales impuestos en territorio americano y que están materializados en un tipo de arquitectura histórica, siguiendo la clasificación propuesta en Arquitectura en blanco y negro. En este caso se trata de una arquitectura que no pertenece a un pasado remoto pero cuyas valoraciones están en constante disputa. En la segunda entrega de la colección Álvaro Gómez Hurtado, hijo mayor del expresidente, escribe: “Cuando los españoles llegan al territorio que denominaron Tierra Firme, que más tarde se convirtió en nuestro Nuevo Reino de Granada, encontraron unos pueblos primitivos con muy escasa vocación para las artes plásticas”,[32] declaración que desconoce la riqueza material de las comunidades prehispánicas estudiada y documentada ya para ese momento en un amplio número de publicaciones.[33]

Salamanca marcó la pauta para las tomas fotográficas en los primeros números de la colección: registros frontales de las fachadas de las iglesias, tomas diagonales de los interiores, planos cerrados de los altares principales y primeros planos de las tallas en los altares menores, los arcos y los púlpitos. Estas formas de aproximarse a la arquitectura religiosa colonial fueron consolidadas por el ingeniero Miguel Antonio Rodríguez desde la década del cuarenta, en sus registros fotográficos publicados en Cromos de arquitectura colonial urbana y rural. Rodríguez fue un entusiasta de la fotografía que recorrió parte del país y de las naciones vecinas con una cámara de formato cuadrado registrando pequeñas capillas e inmensos conventos, fuentes con inscripciones minúsculas y murallas monumentales, calles empedradas atestadas de comercio y construcciones aisladas en las montañas. En julio de 1949 el Museo Nacional organizó una exposición con trescientas “fotografías de arquitectura colonial colombiana y ecuatoriana”[34] hechas por Rodríguez durante la década del cuarenta, muestra que lo consolidó como pionero de la fotografía de arquitectura en la región. Años más adelante el director de Proa dedicó la entrega 92 de la revista a su trabajo; para este número los editores recopilaron textos sobre los legados hispánicos en Colombia publicados en compendios sobre historia del arte nacional.

El segundo número de Herencia colonial, que lleva como subtítulo “Imaginería religiosa de Santa Fe de Bogotá”, está enfocado en los detalles de las tallas recubiertas con hojilla de oro y en las esculturas policromadas que han sido alteradas con varios repintes y que en algunos casos están ataviadas con telas y encajes. Las fotografías de esta entrega fueron encargadas a Enrique Álvarez Díaz, formado como fotógrafo en Bélgica y Alemania. Los tomos tres (1972) y cuatro (1974) de la colección están dedicados a Popayán y a Tunja respectivamente, ambos impresos por la Editorial Arco con una calidad menor a los anteriores producidos por Italgraf. Los registros de Popayán fueron encargados a Abdú Eljaiek, reconocido en ese momento como retratista y por las fotografías rurales que venía exponiendo con regularidad desde 1963, pero que manifestaba vivir de la fotografía industrial.[35] Por otra parte, las fotografías de las casas coloniales, los templos y los conventos en Tunja fueron hechas por Hernán Díaz, quien tenía un amplio repertorio fotográfico que distribuía en una colección de postales llamada “Memorabilia”, desde un almacén-galería especializado en fotografía fundado en 1968 junto a Rafael Moure.[36] La postal número 522 de “Memorabilia”, por ejemplo, reproduce un portón colonial en Bogotá. Eljaiek y Díaz también figuran como colaboradores junto a Germán Téllez, Harold Bracht y Armando Matiz, en un fotolibro de 1968 influenciado por Herencia colonial y patrocinado por la diócesis de Duitama en Boyacá, que circuló con los títulos Museo de Arte Religioso de Duitama y Arquitectura colonial en Boyacá.

Para los tomos cinco y seis de Herencia colonial, impresos nuevamente por Italgraf, el fotógrafo comisionado volvió a ser Enrique Álvarez Díaz, cuyas fotografías acompañan una investigación sobre la arquitectura rural colonial de la española María Angela Martínez de Gómez, esposa del director de la imprenta. El papel de Martínez en la colección era ayudar en la “tarea culturizadora”[37] sobre el origen hispánico de nuestra identidad. Estas dos entregas de Herencia colonial están enfocadas en la tipología de hacienda, centros de dominio económico que para la fecha de publicación de la colección pertenecían a las familias herederas del poder colonial, como queda sugerido en los agradecimientos en uno de los libros. El séptimo tomo de la colección, publicado en 1978 con el subtítulo “Villas y ciudades del reino de la Nueva Granada”, también está estructurado a partir de los textos de Martínez sobre el desarrollo de la hispanidad en América. Para esta entrega el fotógrafo encargado fue Mauricio Gómez, fotógrafo amateur nieto del expresidente Laureano Gómez. En esta colección la fotografía industrial le es útil a un programa político que se aleja de los imaginarios de la arquitectura moderna, enunciados en otros libros publicados durante la misma década.

En paralelo al desarrollo de Herencia colonial existieron varias iniciativas públicas y privadas para divulgar el patrimonio arquitectónico colonial de determinada ciudad o región que se enmarca dentro de la categoría de arquitectura histórica. En 1967 el ilustrador y escritor español Gil Tovar, auspiciado por el gobierno de Boyacá, produjo el libro Monguí sobre la historia, la cultura y las tradiciones de este pequeño pueblo fundado en 1601. La publicación está acompañada por un amplio registro fotográfico (sin atribuir) de la basílica de esta ciudad. A esta publicación le siguió Villa de Leyva. Tradiciones y anhelos de Napoleón Ignacio Sáenz, impresa en los talleres del ejército y estructurada a partir de material fotográfico sin acreditar. También son recurrentes las publicaciones temáticas sobre el patrimonio arquitectónico organizadas alrededor de una figura histórica, como es el caso del fotolibro Albergues del libertador en Colombia de 1980, que ofrece un recuento histórico de las haciendas, quintas y casas donde se hospedó Simón Bolívar durante y después de la campaña libertadora.

Con un objetivo similar a las publicaciones anteriores la fotógrafa Elena Mogollón, especializada en registros para artistas y en producción de catálogos, desarrolló en la década del setenta una importante colección de fotolibros sobre los legados hispánicos agrupados por ciudades o por tipologías. El primer número de la colección, titulado Mompox, tiene un diseño gráfico sugerente: las fotografías en blanco y negro están impresas en escala de grises sobre un papel de gramaje medio y en alto contraste sobre papel mantequilla; cada página tiene la imágen repetida en estos dos soportes creando un juego de transparencias e imágenes reflejo. La diagramación de los libros impulsados por Mogollón bajo el auspicio de la constructora Sade Condisa fue hecha por la diseñadora Pilar Acosta de Trujillo, quien optó por formatos cuadrados para las publicaciones, con las fotografías en formato completo (rectangular) en la diagramación interior. Al ensayo fotográfico sobre Mompox le siguieron los libros Farallones: de la Pintada al Citará en Antioquia y Haciendas coloniales, con un recuento fotográfico de este tipo de construcciones en el Valle del Cauca. Este último está emparentado con un fotolibro de 1994 titulado La arquitectura de las casas de hacienda en el Valle del Alto Cauca, con fotografías de Fernell Franco coloreadas en el laboratorio para generar atmósferas oníricas.[38]

Sobre la arquitectura de Mompox existen otras publicaciones estructuradas a partir de material fotográfico; las más importantes son dos estudios del arquitecto Alberto Corradine titulados Mompox: arquitectura colonial y Santa Cruz de Mompox: estudio morfológico y reglamentario, ambos impulsados por la Corporación Nacional de Turismo. La primera publicación fue auspiciada por la Universidad Nacional en 1969 e incluye un riguroso estudio de los sistemas constructivos y ornamentales en la ciudad, con planos alzados hechos a partir de fotografías. Este trabajo es el punto de partida del segundo libro, impreso en 1982, en el que el autor, quien también figura como fotógrafo, amplía su investigación para trazar las líneas de un plan de conservación patrimonial de la ciudad. Corradine utiliza la cámara como un medio para generar imágenes verídicas a partir de las cuales puede desglosar la información técnica que le interesa. Esta función utilitaria de la fotografía contrasta con las exploraciones de Mogollón, quien recurre a la fotografía para construir imágenes sugerentes y poéticas, características que acentúa intercalando prosas entre las fotografías de sus libros. Los enfoques de Mogollón y Corradine ejemplifican así las dos líneas en las que se desarrolla la fotografía de arquitectura en el país: la utilitaria, con la que se levantan inventarios, y la artística, que invita a visitar las ciudades fotografiadas.

5. Guías de ciudad

El último tomo de Herencia colonial, impreso en 1980 por Editorial Arco, está dedicado a Cartagena; como investigador y fotógrafo figura Germán Téllez, quien también se encargó de la diagramación de las fotografías a color y en blanco y negro reproducidas sobre papeles opacos y esmaltados. Este libro forma parte de un amplio conjunto de investigaciones sobre la arquitectura en Cartagena en las que Téllez figura como investigador en algunos casos y como fotógrafo en otros. A este grupo pertenecen los fotolibros Cartagena y la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia, de 1986, con fotografías de Hernán Díaz y comentarios de Téllez sobre la restauración de un almacén de provisiones en un complejo militar, y Arquitectura doméstica en Cartagena de Indias, de 1995, continuación del estudio iniciado en 1968 sobre las tipologías en la arquitectura cartagenera, que he discutido ya en la primera parte de este texto.

Desde sus primeros años como arquitecto Téllez fue un crítico acérrimo de los proyectos de sus colegas, de los trabajos de conservación en edificaciones patrimoniales y de algunas valoraciones estilísticas de edificios históricos. Muchas de sus críticas estuvieron dirigidas a los arquitectos e investigadores que tenían como tema de estudio a Cartagena; ejemplo de ello es su texto de respuesta a una investigación sobre las fortificaciones en el Caribe Colombiano del español Juan Manuel Zapatero, quien sugería derribar la Torre del Reloj, sobre la puerta de la muralla, por considerarla incongruente con el estilo de la arquitectura militar bajo la que se erigieron las fortificaciones. Al respecto Téllez escribió: “No me puedo imaginar a los cartageneros, ceño adusto y pica en mano, ‘corrigiendo’ su ciudad para que de ella sea desterrado, inquisitorialmente, lo cursi y lo divertido”.[39]

La Torre del Reloj es en efecto un pastiche, pero también es un símbolo de la ciudad fijado en la memoria colectiva por todos los fotógrafos que han abordado Cartagena. La construcción está reproducida en innumerables postales, revistas y libros; una fotografía de la torre en blanco y negro es la portada de una pequeña publicación de 1955 titulada Fortalezas de Cartagena, patrocinada por el gobierno como parte de una colección de libros sobre arte en Colombia traducidos al inglés y al francés que funcionaban como guías del patrimonio nacional. La Torre del Reloj también es el edificio con el que inicia el recuento fotográfico de otro libro de 1955 titulado Guía artística de Cartagena de Indias sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad, a partir de una investigación del abogado Donaldo Bossa patrocinada por la Dirección de Información y Propaganda del Estado. Aunque ambas publicaciones omiten los créditos a los fotógrafos, la firma en una de las fotografías de Fortalezas de Cartagena permite atribuir algunas imágenes a Miguel Antonio Rodríguez.[40] Otro fotógrafo que pudo participar en las publicaciones fue Luis B. Ramos, pionero de la modernidad fotográfica en el país y autor de Cartagena de Indias, uno de los primeros fotolibros sobre la ciudad, impreso en 1942 como el primer volúmen de una colección titulada “Biblioteca popular de arte colonial”, impulsada por el Ministerio de Educación.

A lo largo del siglo XX Cartagena ha sido una ciudad predilecta para la elaboración de fotolibros, aunque el presente estudio incluye solo los proyectos editoriales enfocados en el estudio de la arquitectura de la ciudad o aquellos que exaltan su patrimonio material.[41] En un panorama más amplio, la ciudad también ha sido un caso de estudio importante en investigaciones sobre el desarrollo de la arquitectura militar española, línea a la que pertenece el libro El Caribe fortificado, de 1994, producido por Escala en asocio con la Universidad de los Andes. La publicación es el resultado de una extensa investigación del arquitecto venezolano Ramón Paolini sustentada en material fotográfico hecho en Centroamérica, las Antillas y Colombia. Considerando el amplio interés que han despertado las edificaciones de Cartagena en investigaciones nacionales y extranjeras, se podría concluir que la arquitectura colonial ha sido una fortuna para la ciudad, pero también ha implicado su condena. ¿En qué publicaciones está representada y analizada la otra ciudad, la Cartagena marginal y la ciudad moderna construidas durante el siglo XX?

Algunas publicaciones sobre Bogotá son herederas del interés que predomina en los libros sobre Cartagena por estudiar la arquitectura colonial, como el fotolibro Coro alto de Santa Clara con fotografías de Jorge Mario Múnera de un templo erigido en el siglo XVII por las hermanas clarisas. Ahora bien, la confluencia de estilos en la ciudad obliga a ampliar el marco temporal en cualquier investigación sobre la historia de la arquitectura en Bogotá. Uno de los proyectos editoriales más destacados sobre la capital se titula Recorridos fotográficos por el centro de Bogotá, resultado de un minucioso estudio impulsado por el Instituto Colombiano de Cultura iniciando la década del ochenta con el objetivo de identificar construcciones valiosas dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El libro está dividido en seis partes que corresponden a seis zonas en el centro de Bogotá cuyos edificios fueron inventariados a través de fotografías y clasificados siguiendo la diferenciación categorial entre arquitectura histórica y arquitectura moderna. Sobre esta labor el arquitecto Fernando Correa escribe:

Afianzada ya en este tipo de trabajos, la fotografía sirve como valiosa herramienta de carácter técnico y testimonial que trasciende sus conocidas posibilidades estéticas, haciendo accesible el tema urbano y arquitectónico al ciudadano común que, cuando tiene la facilidad de identificar calles, sitios y edificios que le son caros, los aprecia y defiende de los embates de las fuerzas.[42]

Varios arquitectos interesados en acercar los estudios sobre arquitectura al público general impulsaron publicaciones de formatos modestos —libros de bolsillo— con recuentos históricos de la arquitectura en Bogotá. A este grupo pertenecen dos guías hechas por estudiantes de arquitectura de la Universidad de los Andes; la primera, de 1980 y producida por Proa, se titula Un sector, una ciudad, dos décadas. Guía arquitectónica de Bogotá e incluye material fotográfico hecho por los mismos estudiantes; la segunda, de 1994 e impresa ahora por Escala, está estructurada a partir de los registros fotográficos hechos por Germán Téllez durante varias décadas y se titula Guía de arquitectura: Bogotá, Colombia. Ambos proyectos tenían como objetivo consolidar símbolos de la arquitectura histórica y moderna en los imaginarios del “ciudadano común”, desde la Quinta de Bolívar hasta el Edificio Avianca. Estas guías están antecedidas por varios proyectos editoriales gestionados durante eventos conmemorativos como el aniversario de fundación de la ciudad, que también funcionan como guías de lugares con gran relevancia histórica para la ciudad y el país.

De los libros conmemorativos sobresalen, por su énfasis en la fotografía industrial, el directorio Santa Fe de Bogotá. Guía ilustrada, de 1938, con fotografías de Gumenersindo Cuellar; la guía Bogotá 400 años. Arte, comercio e industria, producida por Litográficas Jaramillo con fotografías viradas a varias tintas del estudio Foto Alcázar; el fotolibro Bogotá 1948, editado para la IX Conferencia Internacional Americana, que incluye fotografías aéreas de la ciudad; y el fotolibro Símbolos de Bogotá. Estampas de piedra publicado en 1968 para el Congreso Eucarístico Internacional, con fotografías de Gonzalo Ocampo impresas en tinta azul. Estas publicaciones incluyen imágenes de construcciones públicas y privadas de las diferentes épocas en el desarrollo de la arquitectura en Bogotá, pero no se especializan en análisis estilísticos ni en estudios constructivos; son importantes dentro de este recuento porque de estas guías se extrajeron muchas de las imágenes que acompañan los estudios comparativos sobre la historia de la arquitectura nacional.

6. Historia íntima de un edificio

Gran parte de las publicaciones analizadas a lo largo de este texto están vinculadas con las revistas Proa y Escala; en algunos casos los directores de las revistas participaron en la edición de las publicaciones y en otros los libros fueron producidos en los talleres de las revistas. Estas dos publicaciones constituyen un eje fundamental para estudiar el desarrollo de la arquitectura nacional en la segunda mitad del siglo XX, y muchos de los libros incluídos en esta investigación se pudieron rastrear a partir de material publicitario y reseñas publicadas en las revistas. En el caso de Escala la publicación también sirvió para analizar la producción técnica de los libros: la entrega 117 de la revista está dedicada a las artes gráficas, específicamente a la tipología arquitectónica que caracteriza a los talleres de impresión. En esta entrega los editores hacen un recuento histórico de la evolución de la imprenta, desde la primera prensa rápida desarrollada durante la revolución industrial hasta la fotocomposición digital, sistema en el que fue producido ese número de la revista. La mayoría de libros referenciados en este artículo fueron impresos en offset, el sistema que ha dominado la producción editorial durante el último siglo, y el diseño de las publicaciones ha estado mediado por la evolución de la fotocomposición, un sistema para componer páginas a partir de procesos fotográficos.

Para los editores de Escala el punto de inflexión en la producción editorial en el siglo XX fue la primera máquina fotocomponedora producida por Lumitype en la década de los cincuenta; este sistema desplazó definitivamente a la linotipia y permitió mayor libertad en la conjugación gráfica de texto e imagen. La evolución gráfica de Escala en sus cincuenta años de circulación (1962-2012) es prueba de cómo los desarrollos técnicos determinan las decisiones de diseño en los proyectos editoriales: de portadas con dibujos esquemáticos sencillos a portadas con montajes elaborados a partir de textos e ilustraciones, de letras dibujadas a mano para los títulos a una infinidad de fuentes tipográficas desarrolladas con medios electrónicos, y de la fotocomposición manual para la que era necesario recortar las imágenes ampliadas en Kodalith a la fotocomposición en computador donde las imágenes pueden ser editadas digitalmente.

En todas las épocas de la revista la fotografía ha tenido un lugar central; en algunos casos cumple un rol ilustrativo —acompañar la descripción técnica de una construcción— y en otros forma parte de la conceptualización gráfica del número. Para iniciar la primera entrega de la revista los editores escogieron una fotografía de Germán Téllez de una vivienda diseñada por Fernando Martínez y Guillermo Avendaño en Bogotá; la fotografía de la fachada de la casa fue silueteada e impresa en la parte inferior de una hoja sin ninguna otra información. Este tipo de abstracciones fue de uso frecuente a lo largo de la publicación para acompañar textos donde los editores priorizan las características estilísticas de las edificaciones. En otros casos la fotografía cumple el objetivo opuesto de mostrar el contexto urbano o rural en el que se construye, como en la investigación hecha por Dicken Castro sobre la guadua, también publicada en el primer número de la revista.

Desde su primera entrega y hasta el número 157 Escala se caracterizó por un diseño innovador que consiste en una carpeta de formato mediano que contiene hojas sueltas con textos, fotografías y planos. Esta decisión editorial obliga al lector a situarse sobre una mesa y desplegar la información imitando el ejercicio de los arquitectos cuando estudian los planos de una obra, lo que facilita y dinamiza la lectura pero también permite que el contenido de la revista se desordene y descomplete con el uso. Para la persona encargada de diagramar la revista la ausencia de encuadernación permite trabajar con márgenes estrechos, ubicar imágenes y textos en páginas dobles sin el riesgo de que no coincida la información, hacer páginas desplegables, incluir material en varios formatos e imprimir sobre varios tipos de papel.

Una de las entregas que mejor ejemplifica lo anterior es el número doble (43-44) dedicado al Edificio Avianca en Bogotá. La revista está estructurada a partir de un exhaustivo reportaje fotográfico de Téllez, que inicia con la excavación de los pozos para la cimentación en 1967 y acaba con la inauguración del edificio en 1969. Este número, que lleva como subtítulo “Historia íntima de un edificio”, incluye una página doble con fotografías de las etapas de construcción del edificio reproducidas en negativo, un gesto gráfico que exalta los volúmenes del edificio y las líneas verticales proyectadas por los arquitectos para la fachada. En este y otros números de Escala los diseñadores explotan las posibilidades gráficas de la fotografía invirtiendo las imágenes, recurriendo al alto contraste, utilizando tintas especiales para generar duotonos y creando composiciones a partir de fragmentos. Los usos variados de las imágenes fotográficas en Escala le otorgan un lugar destacado a la revista en esta investigación.

El Edificio Avianca sirve para sintetizar las intenciones gráficas y editoriales analizadas en este texto, que son recurrentes en la producción de libros y revistas sobre arquitectura estructuradas a partir de material fotográfico.[43] La ubicación del edificio en el centro histórico de Bogotá —contiguo a dos iglesias coloniales— ha servido en los estudios comparativos sobre la historia de la arquitectura nacional para ilustrar los contrastes entre la arquitectura histórica y la moderna; la imagen que mejor ejemplifica esto es una fotografía de Téllez del edificio en contrapicado con el muro de la iglesia colonial de la Orden Tercera en primer plano. Esta fotografía fue publicada en La arquitectura en Colombia de 1985 para ejemplificar el capítulo sobre construcciones comerciales en altura; la imagen también está reproducida en Crítica & imagen para acompañar el aparte de un texto sobre la evolución de la ingeniería nacional en la década del sesenta, que marca el inicio de “la invasión desmesurada del espacio aéreo urbano en el centro de las ciudades colombianas”.[44]

La fotografía al servicio de la arquitectura sirve para ilustrar análisis históricos y sustentar hipótesis estilísticas; también es útil para inventariar las ciudades como en el caso de la Guía de arquitectura: Bogotá, Colombia, que incluye la misma fotografía del Edificio Avianca hecha por Téllez en la página 230, y para entender el progreso material del país, como en el libro Eternit en la construcción. Por otra parte, el racionalismo arquitectónico traducido en tomas fotográficas de alto contraste para exaltar la geometría de las construcciones es el punto de partida de varias exploraciones gráficas en el diseño editorial de las publicaciones. Como en la portada de la entrega 43-44 de Escala, con un detalle de la cara sur del Edificio Avianca a partir de una fotografía ampliada en Kodalith de las líneas verticales en la fachada, que traducidas al papel se transforman en una retícula sobre la que se suspende el nombre de la revista. La fotografía en este caso abandona su carácter ilustrativo y se convierte en material de trabajo para el diseñador.

Este recuento sobre uno de los íconos de la arquitectura nacional acaba con un reportaje fotográfico que se aleja de la fotografía industrial. En la mañana del 23 de julio de 1973 un cortocircuito en el piso 14 del Edificio Avianca provocó un incendio que se extendió hasta el piso 37; en cuestión de minutos la torre se transformó en una fumarola y alrededor del edificio se aglomeraron cientos de personas para ver el siniestro; algunas sostenían pancartas con la palabra “suban” para indicarle a las personas atrapadas en el edificio que se dirigieran a la azotea, donde serían rescatadas por un helicóptero. Varios fotógrafos aficionados como Jaime Obregón y fotoreporteros profesionales como Victor Macaya, Manuel H. Rodríguez, Hernán Díaz, Felix Tisnés y Jorge Parga registraron el incendio; sus fotografías publicadas en periódicos y revistas[45] manejan códigos visuales de la fotografía industrial como las tomas frontales, los contrapicados exagerados y los detalles hechos con lentes teleobjetivos, pero el propósito de las tomas no era exaltar las cualidades formales de la construcción, sino cubrir la tragedia. En las fotografías del incendio la ciudad moderna que proyectaban las fotografías publicadas en Escala desaparece entre el humo; el fuego y otros factores como la humedad, la corrosión, los desastres naturales, etc., destruyen las ciudades ideales proyectadas por los arquitectos. La arquitectura solo permanece inamovible en las publicaciones impresas, lo que supone una paradoja si consideramos la fragilidad del papel comparada con la solidez del acero, el cemento y el ladrillo. Muchas de las construcciones en los libros analizados en este texto fueron modificadas o destruidas para el momento en el que se desarrolló esta investigación, por lo que solo existen en las revistas y los fotolibros.

Bibliografía

Arango, Silvia. La arquitectura en Colombia. Bogotá: Editorial Escala, 1985.

Arias, Eduardo. “El escritor de la luz”. Revista bocas 112 (2021): 16.

Canal Ramírez, Gonzalo y José Chalarca. Enciclopedia del desarrollo colombiano. Colección los fundadores, vol. II: artes gráficas. Bogotá: Canal Ramírez-Antares, 1973.

Cerón, Carolina, Natalia Gutiérrez y José Ruiz. Por las galerías. Atlas de galerías y espacios autogestionados en Bogotá, 1940-2018. Bogotá: Idartes, 2020.

Colón, Luis Carlos. “Arquitectura moderna y fotografía. Algunas reflexiones a partir de las fotografías de Paul Beer”. En Paul Beer, xlii. Bogotá: La Silueta, 2009.

Correa, Fernando. Recorridos fotográficos por el centro de Bogotá. Bogotá: Editorial Escala, 1982.

Fajardo, Juan Pablo. Tipo, lito, calavera. Historias del diseño gráfico en Colombia. Bogotá: Banco de la República, 2022.

Higuera, Tarcisio. La imprenta en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1970.

Rouillé, André. La fotografía entre documento y arte contemporáneo. Ciudad de México: Herder, 2017.

Rubiano, Roberto. Fotografía colombiana contemporánea. Bogotá: Taller La Huella, 1978.

Serrano, Eduardo. Historia de la fotografía en Colombia. Bogotá: Villegas, 1983.

Tavares, André. The Anatomy of the Architectural Book. Zurich: Lars Muller, 2016.

Téllez, Germán. Crítica & imagen. Bogotá: Escala, 1977.

Venegas, María. "Polémicas, debates, discursos escritos y visuales de la arquitectura moderna en Colombia, 1945-1965". Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2017.