De una mujer en el mundo: indicios, colonialismo y trabajo sexual desde el África alemana a la Patagonia ovina ❧

Universidad Austral de Chile

https://doi.org/10.7440/histcrit97.2025.04

Recepción: 10 de septiembre de 2024 / Aceptación: 7 de febrero de 2025 / Modificación: 30 de mayo de 2025

Objetivo/contexto: por un proceso judicial que data de 1914, sabemos que una joven alemana, nacida en la colonia de África Sudoccidental, fue detenida en la Patagonia austral. Su esposo, de origen estadounidense y con quien había llegado al poblado obrero de Puerto Natales tras un periplo iniciado en California, la acusó deabandono del hogar y denunció que su esposa estaba envuelta en redes de tráfico sexual. El conocimiento de ese juicio me invitó a seguir la vida de esta mujer que solo podemos reconstruir a partir de las huellas fragmentarias que dejó su recorrido por el mundo. Su historia permite asomarse a las limitaciones y a las posibilidades de agencia de las mujeres migrantes en distintos escenarios coloniales. Metodología: a partir de fuentes de información de prensa y judicial, se reconstruye la trayectoria vital de Sylvia Melchior, cuya experiencia transcurre en escenarios marcados por el colonialismo, las redes de tráfico sexual, y la subordinación y resistencia de las mujeres en escenarios marcadamente masculinos, como los de los puertos y poblados coloniales. Originalidad: la ausencia de trayectorias concretas de las mujeres en la historiografía sobre contextos coloniales sobresale en los estudios del África ocupada por Alemania y de la Patagonia ocupada por Argentina y Chile. A través de los indicios del recorrido vital de Melchior pueden apreciarse dimensiones que constituyen sus condiciones de posibilidad en distintos territorios y es posible retomar discusiones en torno a las definiciones del trabajo sexual. Conclusiones: articular históricamente indicios dispersos permite reconstruir, aunque fragmentariamente, trayectorias de vida insertas en escenarios particulares y acceder con ello a algunas determinaciones sociales y transgresiones que marcaron la experiencia femenina y migrante en un periodo histórico particular.

Palabras clave: África, Argentina, colonialismo, Chile, Patagonia, migración, mujeres, microhistoria, prostitución, trabajo sexual, tráfico sexual.

On a Woman in the World: Clues, Colonialism, and Sex Work from German Africa to Sheep-Farming Patagonia

Abstract. Objective/context: Thanks to a court case dating back to 1914, we know that a young German woman, born in the colony of South West Africa, was arrested in southern Patagonia. Her husband, an American who had arrived in the working-class town of Puerto Natales after a journey that began in California, accused her of abandoning the family home and claimed that his wife was involved in sex trafficking networks. Learning about this trial prompted me to follow the life of this woman, which we can only reconstruct from the fragmentary traces she left behind on her journey around the world. Her story allowed me to glimpse the limitations and possibilities of agency for migrant women in different colonial settings. Methodology: Using press and judicial sources, the life trajectory of Sylvia Melchior is reconstructed. Her experience took place in settings marked by colonialism, sex trafficking networks, and the subordination and resistance of women in markedly masculine settings, such as colonial ports and towns. Originality: The absence of specific trajectories of women in historiography on colonial contexts is particularly notable in studies of German-occupied Africa and Argentine- and Chilean-occupied Patagonia. Through the clues provided by Melchior's journey, it is possible to appreciate the dimensions that constitute her conditions of possibility in different territories and to revisit discussions around the definitions of sex work. Conclusions: Historically articulating scattered clues allows us to reconstruct, albeit fragmentarily, life trajectories embedded in particular scenarios and thereby access certain social determinations and transgressions that mark the female and migrant experience in a particular historical context.

Keywords: Africa, Argentina, colonialism, Chile, migration, microhistory, Patagonia, prostitution, sex work, sex trafficking, women..

De uma mulher no mundo: indícios, colonialismo e trabalho sexual da África alemã à Patagônia ovina

Objetivo/contexto: Um processo judicial datado de 1914 revela que uma jovem alemã, nascida na colônia da África Sudoeste, foi detida na Patagônia austral. Seu marido, de origem norte-americana — com quem ela havia chegado à cidade operária de Puerto Natales após uma viagem iniciada na Califórnia —, acusou-a de abandono do lar e denunciou seu envolvimento em redes de tráfico sexual. O conhecimento desse julgamento motivou-me a acompanhar a vida dessa mulher, cuja história só podemos reconstruir a partir dos vestígios fragmentários deixados em sua passagem pelo mundo. Sua história me permitiu vislumbrar tanto as limitações quanto as possibilidades de agência das mulheres migrantes em diferentes cenários coloniais. Metodologia: Com base em fontes da imprensa e documentos judiciais, reconstrói-se a trajetória de Sylvia Melchior, vivida em cenários marcados pelo colonialismo, pelas redes de tráfico sexual e pela subordinação e resistência feminina em espaços predominantemente masculinos, como portos e povoados coloniais. Originalidade: A ausência de trajetórias femininas concretas na historiografia sobre contextos coloniais é notável nos estudos sobre a África ocupada pela Alemanha e a Patagônia ocupada pela Argentina e pelo Chile. Por meio dos indícios deixados por Melchior, torna-se possível abordar as condições de possibilidade de sua trajetória em diferentes territórios, bem como retomar debates sobre as definições de trabalho sexual. Conclusões: A articulação histórica de indícios dispersos permite reconstruir, ainda que fragmentariamente, trajetórias vitais inseridas em contextos específicos, revelando determinações sociais e transgressões que marcam a experiência feminina e migrante em um dado período histórico.

Palavras-chave: África, Argentina, colonialismo, Chile, Patagônia, migração, mulheres, micro-história, trabalho sexual, tráfico sexual, prostituição.

Introducción

Cuando el joven serbio Gavrilo Princip consiguió matar al heredero al trono del Imperio austrohúngaro en una callejuela de Sarajevo, en junio de 1914, Silvia Melchior, protagonista de esta historia, se encontraba probablemente a bordo de un vapor zarpado en California con rumbo a Panamá, para seguir desde allí hacia su natal Deutsch-Südwestafrika, actual Namibia. Lo que la historiografía ha establecido con certeza es que, un mes después de ese asesinato, el Imperio austrohúngaro le declaró la guerra al Reino de Serbia; y en los días siguientes hizo lo mismo el Imperio alemán contra el Imperio ruso y la república imperialista de Francia, y el Imperio británico contra los imperios alemán y austrohúngaro. La guerra interimperialista fue entonces una guerra mundial.

En el África Sudoccidental alemana, las tropas coloniales alemanas habían conseguido aplastar a las insurgencias indígenas con una política de exterminio desarrollada entre 1904 y 1910. Decenas de miles de personas de los pueblos originarios, hereros y namas, fueron ejecutados, arrojados al desierto o confinados en campos de concentración y exterminio, lo que produjo una cierta estabilidad económica gracias a la esclavización de las y los sobrevivientes1. Esa pax imperial se rompió en septiembre de 1914: las tropas británicas de la Unión Sudafricana, creada en 1909 tras la derrota de los independentismos boer, invadieron el dominio alemán y ocuparon el puerto de Swakopmund; en unos meses cayó también Windhoek, la capital de la colonia de África Sudoccidental.

En la lengua germánico-neerlandesa de los afrikáners, Windhoek significaría algo así como la esquina del viento. Allí habría nacido Sylvia Melchior alrededor de 1886 y habría heredado alguna tierra poco antes del inicio de las hostilidades mencionadas. Esto lo sabemos gracias al “descubrimiento” de un proceso judicial iniciado a comienzos de 1915 en otra morada de vientos, Punta Arenas, la capital del Territorio de Colonización de Chile enclavada en la esquina austral de la Patagonia continental2. Ese juicio apareció en el marco de una revisión de archivos llamados casi siempre “nacionales” (metropolitanos) y “locales” (regionales, municipales) en Argentina, Chile y Gran Bretaña, con los que buscaba reconstruir trayectorias de personas que en algún momento pasaron por Patagonia, vinculando geografías distantes o mundos lejanos. Parecía posible encontrar referencias a las mismas personas en distintos tiempos-lugares, para con ello argumentar una suerte de nomadismo constitutivo de la situación colonial3. Y, en efecto, son flujos múltiples de migrantes, simultáneos y sucesivos, los que constituyen la Patagonia como territorio de colonización. Hubo quienes permanecieron por algún tiempo, pero la mayoría continuaron sus desplazamientos. Entre estos los más notorios fueron los gestores del capital inglés, claves para la extensión de las soberanías ovinas4. Si los procesos plurinacionales de exploración, conquista, migración y colonización han sido caracterizados por la historiografía patagónica en las últimas tres décadas, es poco lo que sabemos respecto de los sujetos, hombres y mujeres concretos. Es decir, la identificación de estos tránsitos ha contribuido a definir una historicidad de lugar, más que a comprender las experiencias humanas del movimiento5.

Entre los muchos nombres registrados en distintos archivos apareció el de la ya mencionada Sylvia Angela Melchior, un caso especial. Detenida en Puerto Natales, un pueblo al norte de Punta Arenas, ella fue obligada a declarar ante el único juez del Territorio de Colonización de Magallanes en febrero de 1915. En las muy pocas páginas de ese proceso se pueden leer, en aquella mujer, permanencias y desplazamientos transcontinentales, de rol e identitarios. En ese archivo repleto de nombres fugaces, de personas a quienes como investigadores les perdemos la pista para siempre, Melchior destaca porque permite imaginar una historicidad de mujer, trazada desde sus lugares de llegada y partida. Cabría decir aquí que “en sus confesiones podemos rastrear, con una facilidad casi exasperante, una serie de elementos convergentes, que en una documentación análoga contemporánea o algo posterior aparecen dispersos o apenas mencionados”. Así concluía Carlo Ginzburg, en 1976, sobre el molinero Menocchio: “un caso límite puede ser representativo” de cierta cultura popular6.

Antes que límite (o extremo, en expresión de Giovanni Levi), el de Sylvia Melchior es un caso especial7. Su historia solo podemos conocerla “a través de documentos fragmentarios y deformantes, procedentes en su mayoría de los ‘archivos de la represión’”8. Como veremos, seguirle la pista no ha sido sencillo y sus huellas fueron registradas por documentos de disciplinamiento y regulación. Ahora, ¿de qué podría ser representativa la historia de Sylvia Melchior? En este artículo intento responder a esta pregunta a través de la presentación de una serie de huellas encontradas a lo largo de casi veinte años. Antes que cronológica o topográficamentre, el texto se organiza según el orden de aquellos “descubrimientos” en distinta fecha y soporte. El montaje narrativo de los acontecimientos en los que se desenvuelve la vida de esta mujer puede sugerir algunas interpretaciones y conclusiones (cada fuente es un hecho, cada lugar un proceso y una mujer los produce) que se discuten a lo largo del texto. Confío en que la narración de los hechos facilite a cada lector/a formarse sus propias impresiones. La interpretación, en este caso, es un ejercicio que intento abrir a partir de una exposición de las formas desordenadas en que he ido acumulando la información.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la primera sección descubrimos a Sylvia Melchior en el extremo suramericano, a partir de la denuncia que presentó su esposo por un delito no especificado. Envuelta en una red de tráfico de mujeres, se revisa aquí la división sexual del trabajo en un territorio de colonización como una ventana a las determinaciones y condiciones de posibilidad que la protagonista de esta historia enfrentó. En la segunda sección presentamos su testimonio, tras ser detenida e interrogada. Aquí se despliega por única vez la voz en primera persona de la mujer, mediada por los funcionarios judiciales. En la tercera parte nos referimos a las huellas que sobre ella aparecieron en otro juicio, ahora en África y mencionado fugazmente en un libro sobre redes atlánticas de prostitución. En la cuarta sección, muy breve, se hace referencia a dos inscripciones documentales a las que he accedido digitalmente: una lista de pasajeros desembarcados en Galveston, Texas, entre quienes figura, embarcada en Alemania, Sylvia Melchior y el registro del matrimonio en California que su marido, John Smith, aportó al juicio en Punta Arenas y que desapareció de esa carpeta. En la quinta parte Melchior reaparece, ahora en unos carteles publicitarios de Río Gallegos, a poco de dejar territorio chileno. Luego, se presenta una última información, cronológicamente considerada, sobre esta mujer y una representación cartográfica de sus locaciones y movimientos por el mundo. Por último, en las conclusiones, expongo algunos argumentos sobre la visibilidad e invisibilidad de la experiencia de Melchior en el mundo y las posibilidades de historizar o “articular históricamente el pasado” 9.

- “Conquistada para irse a Última Esperanza”

El proceso judicial, manuscrito en un breve legajo, comenzaba con una fotografía “de Smith, su mujer y su hija”, seguida por los certificados de bautismo de la menor y de matrimonio de la pareja, firmado por un clérigo de California. Lamentablemente no conocemos esos documentos, pues el juez que anotó esa información en Punta Arenas ordenó la devolución de los originales al demandante, identificado como Joseph Dubin Smith, estadounidense, luchador, nunca antes preso, que lee y escribe. Cuando presentó los papeles al único juzgado de Magallanes, el 18 de febrero de 1915, lo hizo denunciando que “su mujer, Sylvia Angela Melchior ha sido conquistada por la mujer de Janko Gordinsky para irse a Última Esperanza, a la casa de prostitución que en Natales tiene”10.

El proceso que se inició entonces contiene, en sus escasas 23 fojas, numerosas huellas que remiten a los flujos coloniales en la medida en que estos pasaron, radicándose más o menos temporalmente, por el extremo sur. Smith, quien señaló como su residencia el Hotel Alemán de Punta Arenas, alegó que su esposa lo había abandonado llevándose a su hija Magdalena. Enterado por razones que desconocemos de la ubicación de su esposa, partió a buscarla hasta el pequeño poblado, distante a casi 300 kilómetros por tierra y a dos días de navegación. Smith señaló que, al enfrentar a Gordinsky, este lo amenazó con un revólver diciéndole que Sylvia le debía aún tres meses de trabajo. Ante las preguntas del juez, al parecer, el estadounidense declaró que nunca agredió a Gordinsky, “ni sacó a su mujer a la fuerza”, ni reclamó ante el jefe político local ni ante la fuerza pública, “porque Gordinsky le dijo que tenía [a] todas las autoridades en su mano […] porque pagaba a la policía”. Por ello pedía amparo judicial para poder sacar a Melchior y a la niña, de dos años y medio, del prostíbulo; su esposa “quiere venirse a vivir con él”, dijo Smith: ella “así se lo dijo cuando estuvo en Natales”11.

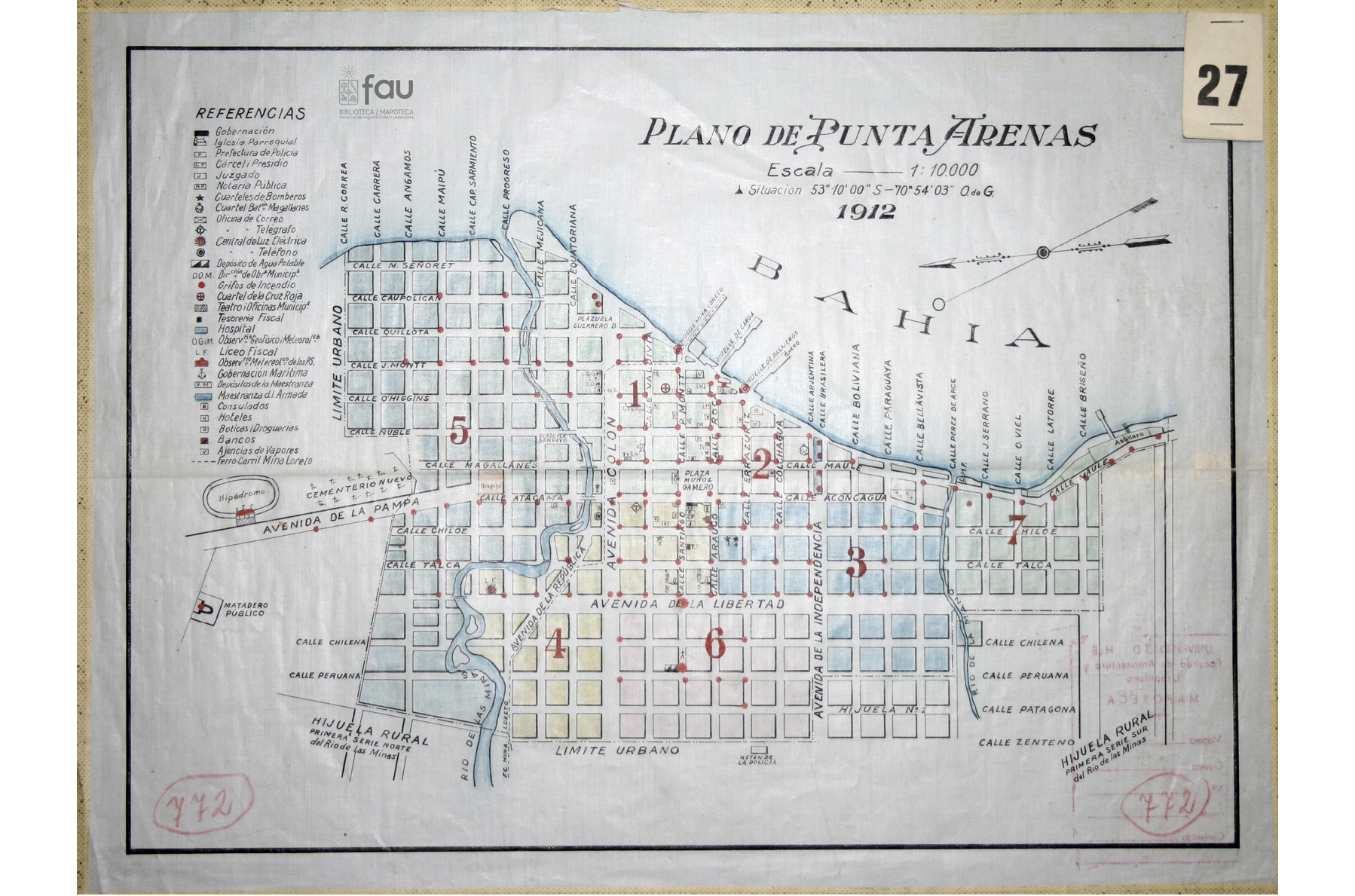

Ubicado en el seno de Última Esperanza, donde los archipiélagos de la Patagonia occidental rozan el continente, Puerto Natales no llegaba para entonces al millar de habitantes, mayoritariamente hombres empleados en frigoríficos y como peones del latifundio ganadero (ver imagen 1). El Estado había oficializado la fundación del caserío en 1911, mientras la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego iniciaba la construcción de Puerto Bories, el segundo mayor frigorífico de la Patagonia, inaugurado en 1914 para el procesamiento y conservación de carnes de animales provenientes de estancias ubicadas en territorios formalmente argentinos y chilenos, cuyo límite interestatal se ubica a menos de 20 kilómetros. La nomenclatura del censo chileno de 1920 indicaba que Natales aún era considerado un “fundo” o estancia de producción ganadera, y que su población se había duplicado en plena temporada de faenas, y que el 60 % de sus habitantes eran hombres12.

Imagen 1. Plano de Punta Arenas en 1912

Fuente: Disponible en Biblioteca Digital UChile, bibliotecadigital.uchile.cl/permalink/56UDC_INST/1nonaob/alma991007446573303936

Mientras Smith y Melchior eran dos recién llegados a la Patagonia, Gordinsky y su esposa, Lucía Domingo —Demónigo o simplemente Gordinsky—, eran personajes bien conocidos por la policía, la Junta de Alcaldes, el juez letrado y la mucha gente al tanto, de una u otra manera, de las redes de trata y prostitución regionales, que más bien eran transnacionales e intercontinentales13. En una carta incluida en otro proceso judicial, llevado por el mismo juez en la misma época, una denunciante anónima, autodenominada “humilde servidora”, había denunciado a “la rufiana Lucía”, señalada como “querida del polaco que tiene Casa de Tolerancia” en Punta Arenas y en Natales14. Este sujeto administraba ambos prostíbulos, por lo que lo acusaba de realizar “de manera muy precavida la traída de mujeres” intercambiando telegramas en clave con sus cómplices del norte: “remitan cajones con bultos o sin ellos […] con queridos o sin queridos”15. Gordinsky y Domingo conseguían que parejas llegaran del norte de Chile ofreciendo a los hombres empleo en comercios varios y almuerzo a domicilio, y a las mujeres, vivir en sus prostíbulos. La red era amplísima: dos de los “rufianes”, “cafestanes”, “proxenetas” o “canflinfleros” más conocidos de la región eran Fito Solari y Manuel Pérez, alias el Sastre, presunto mano derecha del Polaco en “el movimiento de las Carnes Blancas”. Ambos manejaban expenxdios de alcohol, legales y clandestinos, en los que se “remuele sin que la Policía intervenga en nada”16. Fue solo “con motivo del homicidio” de Solari, quien apenas aparece en el proceso, que el juez ordenó la clausura de los prostíbulos natalinos. De uno de estos Sylvia Melchior había salido detenida poco antes, tras cinco semanas de trabajo17.

El 24 de febrero de 1915, Melchior fue presentada ante el juez en Punta Arenas tras ser capturada por la policía en Natales. Al emitir la orden de captura, el magistrado expresó que tenía “en consideración otros antecedentes que obran en este juzgado”, pero nada arroja luces sobre cuáles serían18. Al parecer, era poco usual que la policía atendiera a las solicitudes de clausura. Como lo señaló la denunciante anónima antes mencionada, esta institución formaba parte del circuito de crímenes y corrupción asociado a las casas de tolerancia19. Otra testigo anónima, identificada como “la Polaca”, alojada en el expendio de “la rufiana Elvira Riquelme”, alegó que era llevada por las noches por un tal agente Arratia “a casa del Sr. Prefecto” Alejandro Tinsley, máxima autoridad policial del territorio, veterano de la guerra del Salitre y, hasta hacía poco, prefecto de Valparaíso. Ella señaló que Tinsley estaba informado sobre el funcionamiento de prostíbulos y garitos donde se apostaba fuerte20. Otro agente, un tal Farías, le habría dicho a la Polaca que “la plata hace la amistad”, significando con ello que era obligada a pagar “coimas” para poder ejercer el comercio sexual, por lo que había decidido presentar una carta de acusación21. A diferencia de esta denuncia, que no fue atendida por la justicia, la del estadounidense sí tuvo efecto. El comisario de Natales detuvo a su esposa y a Gordinsky, y los embarcó a Punta Arenas. Ninguno de los dos hablaba castellano22.

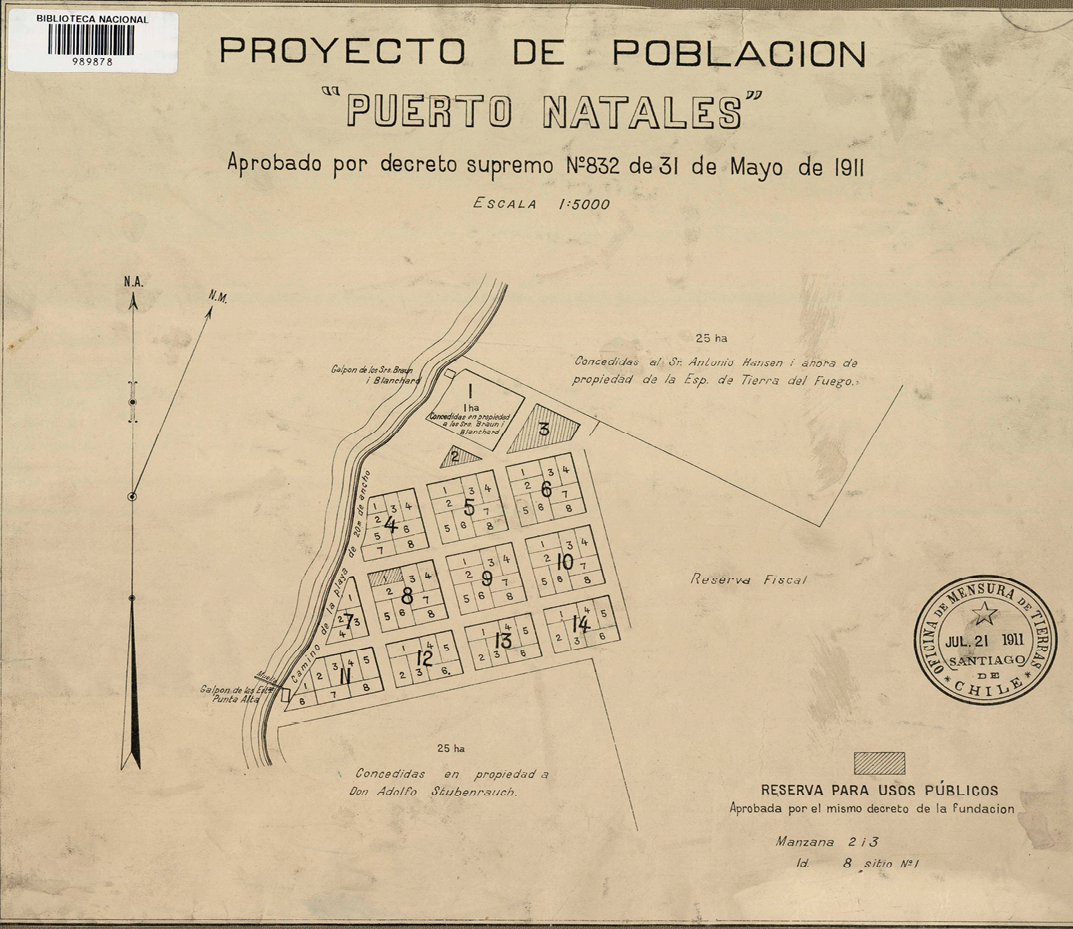

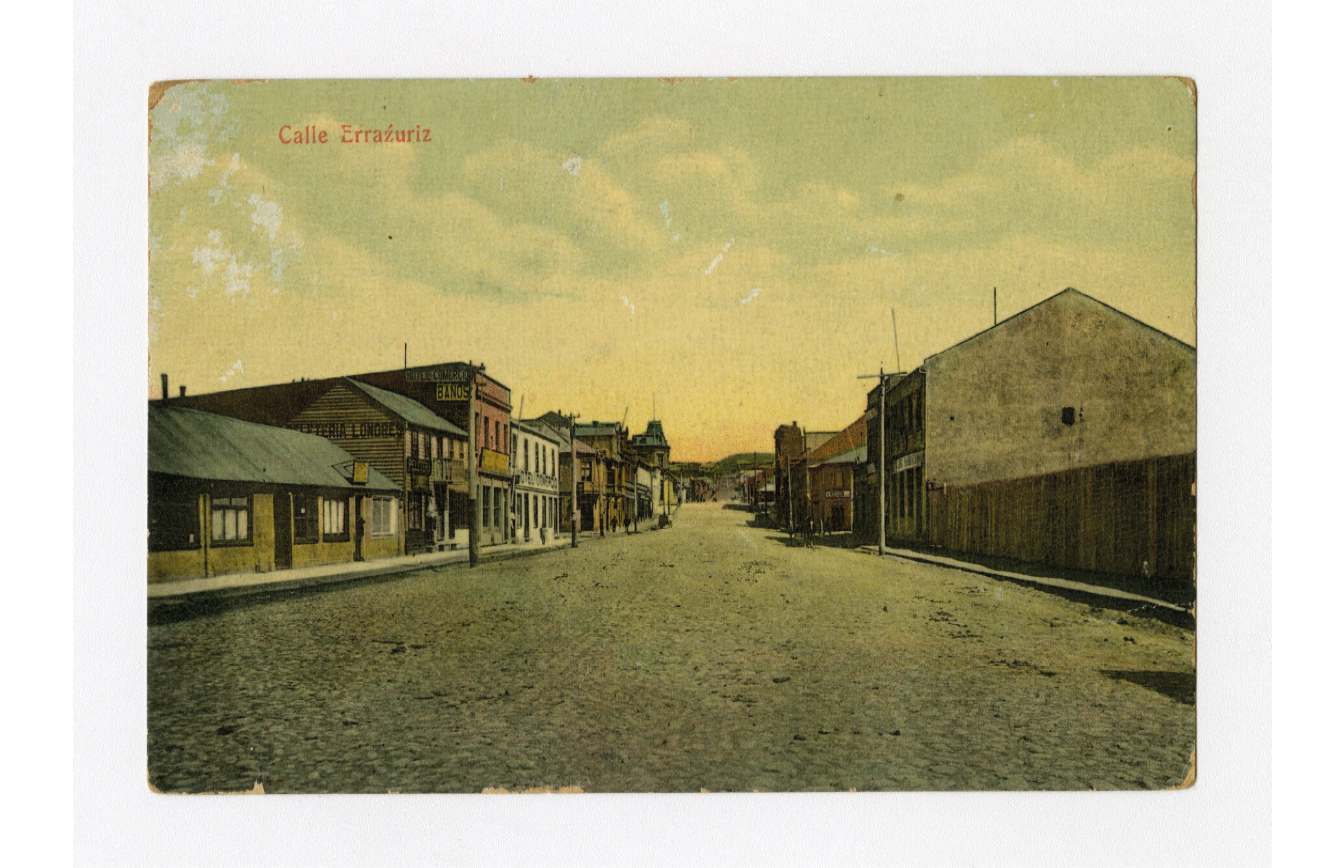

A inicios de 1915, la discusión sobre las casas de prostitución había retornado a la agenda de la Comisión de Alcaldes de Magallanes, de boca de uno de ellos, el influyente empresario alemán Rudolph Stubenrauch. Al parecer, Iquique (1893) y Punta Arenas (1894), cabezas de playa para la chilenización y la producción de commodities, fueron las primeras ciudades de Chile en dictar reglamentos que buscaban regular el comercio sexual23. Como en Santiago —donde se dictó un reglamento en 1896—, la regulación del trabajo sexual fue motivo de preocupación institucional, no porque se quisiera controlar de manera efectiva, sino porque expresaba la creencia de que así era posible atenuar males sociales, como la violación o las enfermedades de transmisión sexual24. Atendiendo a la ineficiencia de esa norma, los alcaldes de Punta Arenas optaron por “ampliar el barrio designado para la ubicación de las casas de tolerancia”, en la calle Presidente Errázuriz, y prohibir el expendio de alcohol en sus inmediaciones (ver imágenes 1, 2 y 4)25. Mientras la primera medida reconocía una realidad en expansión, la segunda no pasaba de ser una declaración de intenciones. En el naciente pueblo obrero de Puerto Natales, el comercio sexual recién comenzaba con la instalación de un prostíbulo en plena plaza de armas (ver imagen 3).

Imagen 2. Detalle del centro político-económico y prostibulario de Punta Arenas

Fuente: Disponible en Biblioteca Digital UChile, bibliotecadigital.uchile.cl/permalink/56UDC_INST/1nonaob/alma991007446573303936

Nota. En la vereda inferior de la plaza Muñoz Gamero se ubican la catedral y la Gobernación. A su costado, por la calle Santiago, el cuartel de policía, el juzgado y la cárcel. Hacia la plaza miran las mansiones de los principales hacendados y banqueros. En la cuadra siguiente, hacia el sur (a la derecha), la calle Errázuriz: en esa tercera cuadra desde el muelle se encontraban las casas de “Demónigo” y Gordinsky en la ciudad. En 1909 la Junta de Alcaldes amplió y alejó del centro el perímetro de las casas de tolerancia a las calles Colchagua y Errázuriz entre Libertad y Peruana, la tercera calle antes del límite urbano. En 1927 Arauco se convirtió en Fagnano, Peruana en Arauco, Aconcagua en Nogueira y la Avenida de la Libertad en España.

Sobre los prostíbulos natalinos se había resuelto, indicaba Stubenrauch, que la policía los forzara a trasladarse hacia las afueras e iniciara una atenta supervigilancia a la instalación de nuevos hoteles con restaurante, la figura legal que podía esconder el funcionamiento de prostíbulos. En febrero de 1915, la Junta de Alcaldes pidió a la Prefectura de Policía que elaborara un listado de los establecimientos que funcionaban como cantinas y hoteles26. Con la nómina, la Junta aumentaría sus recaudaciones con las ahora “cantinas de 1ª clase”, bares que no eran hoteles, pero sí, con una frecuencia imposible de determinar, casas de tolerancia. En la lista elaborada por la Prefectura, “la rufiana” Lucía (cuyo apellido figura indistintamente como Demánogo y Demagogo) presenta tres propiedades: en Errázuriz 383 y 375, en el centro de Punta Arenas y en la calle Eberhardt sin número, de Natales (véanse imágenes 1, 2 y 3)27. Gordinsky, su esposo, no aparece en los libros.

Imagen 3. Proyecto de población Puerto Natales, 1911

Fuente: Material cartográfico. Plano montado en lienzo; 30 × 33 cm. Biblioteca Nacional de Chile, Laboratorio Digital, 2017. Objeto digital: MP0006181. https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-352794.html, consultado el 1.º de mayo de 2024.

Nota. Al norte, las propiedades de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, a pocos kilómetros de donde se levantaría Puerto Bories; y, al sur, las tierras aún pertenecientes a Stubenrauch. La segunda calle de sur a norte es la Hermann Eberhardt. El punto negro indica la esquina con calle Barros Arana.

Imagen 4. Primera cuadra de la calle Errázuriz donde se concentraban las casas de tolerancia, a partir del reglamento de 1894

Fuente: tarjeta postal datada entre 1905 y 1915, sin otra información. Biblioteca Nacional Digital (Chile), www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:613600, consultado el 28 de agosto 2024.

Nota. Vista desde la playa, donde se encontraba el muelle de pasajeros

Aunque a menudo el comercio sexual y el de alcohol eran actividades relacionadas, no es posible conocer en cuántos hoteles con restaurante o cantinas existía el primero ni, mucho menos, en qué condiciones se practicaba. Para 1900 existían en Punta Arenas 170 cantinas de primera, segunda y tercera clase. Ello contrastaba con, por ejemplo, 9 panaderías y 17 tiendas de abarrotes. Si en 1896 había una taberna cada 25 habitantes, 20 años después había un bar legal cada 60 personas y una panadería cada 1.100, en una ciudad de 10.000 habitantes; en el inmenso espacio rural existían legalmente solo 8 almacenes y 27 cantinas28. Respecto de la prostitución, los números oficiales son aún más discutibles. En el Censo del Territorio de Magallanes de 1906, un total de 52 mujeres declararon que su profesión era la de prostitutas. De ellas 4 eran argentinas, 4 italianas, 2 francesas y 5 de otras nacionalidades, junto a 37 chilenas29.

En el estudio de las “profesiones” realizado por el mismo censo —la más completa radiografía demográfica del Territorio de Magallanes hasta entonces— figuraron 678 mujeres con “trabajos domésticos”. Era ese el mismo número que el de las 6 profesiones más representadas entre las mayores de 16 años: lavanderas (239), costureras (169), domésticas (91), cocineras (75), modistas (65) y prostitutas (52). Según el censo, solo “trabajos domésticos” y “prostitución” son rubros en que los que no se consignan hombres empleados, lo que marca una diferencia con la mayoría de las ocupaciones, excluyentemente masculinas: no hay mujeres estancieras, esquiladoras, ovejeras, jornaleras, carpinteras, zapateras, telegrafistas, policías, empleadas municipales ni arquitectas. Figuran solo una carnicera, una panadera y una pintora, de totales respectivos de 69, 55 y 50 personas. De 115 comerciantes se anotan solo tres mujeres; de 218 dependientes decomercio había 4 mujeres. Descontado el ítem “trabajos domésticos”, la prostitución es el sexto oficio que más mujeres reúne, seguido de cerca por las 37 “religiosas”. Entre ellas las italianas son mayoría, con 18, monjas salesianas de seguro. Sin profesión se anotan 690 mujeres, el doble que hombres30. Los trabajos remunerados son ejecutados en su inmensa mayoría solo por hombres y los no remunerados son exclusivamente ejecutados por mujeres. Lo mismo que la prostitución, en la clasificación censal.

Así las cosas, producir ganancias monetarias de manera independiente era una posibilidad extraña para las mujeres y asociada casi exclusivamente a la prestación de servicios domésticos, ocasionales y de bajos ingresos. Sin empleo permanente ni redes de solidaridad familiar o comunitaria, la vulnerabilidad de las mujeres era aún más alta: se trataba de una población mayoritariamente migrante y recién llegada, y con un notorio desequilibro demográfico en favor de los hombres. Así, entre 1886 y 1895 la población del Territorio de Magallanes creció un 148 %; entre 1895 y 1906, un 158 %, y todavía entonces un 62 % de quienes habitaban la Patagonia “chilena” eran hombres, siendo aún mayor el porcentaje entre los mayores de 16 años31. Como en otras regiones, la prostitución era una forma de ganarse la vida que solía ser intermitente, lo que puede explicar el bajo número en las estadísticas de mujeres dedicadas al llamado trabajo sexual. Además, en muchas ocasiones las tareas “domésticas”, el matrimonio o la convivencia con hombres podían esconder formas de dependencia, subordinación o servidumbre similares a la prostitución, como indican los anónimos testimonios sobre tráfico de mujeres32.

Según la denuncia contra Sylvia Melchior, ella fue al mismo tiempo víctima y culpable de abandono: había sido “seducida” o “conquistada” y, en contra de su voluntad, separada de su marido. Esto contradice la versión de la propia Melchior quien, al comparecer ante el juez, declaró que su viaje hasta la casa de prostitución Última Esperanza había estado motivada por su deseo de liberarse de la subordinación a Smith y por la necesidad de adquirir independencia, con dinero propio.

- “Soy yo la propia causante”

El 24 de febrero de 1915 el prefecto suplente puso a disposición del juez del crimen a dosindividuos:

Yanko Gordiski Gordiski; 1ª vez preso, natural de Rumania, comerciante, [que] lee y escribe, casado, de 44 años, domiciliado en Última Esperanza.

Sylvia Melchior Necier, 1ª vez presa, natural de Alemania, labores del sexo, lee y escribe, casada, de 27 años y domiciliada en Última Esperanza.33

Los detenidos comparecieron ese mismo día. La primera en declarar fue “Sylvia Angela Melchior de Smith”, “natural de Windhuk, posesión alemana de África occidental” y “ocupada en quehaceres domésticos”. Su segundo apellido ha desaparecido, reemplazado por la posesión del marido (al fin, es quien demanda que la justicia se la restituya); deja de ser “natural” de una genérica Alemania para localizarse en específico en una posesión africana.

Prometiendo decir la verdad, Melchior expresó que a mediados de enero se encontraba en Punta Arenas, con su marido, “con quien no se llevaba bien, pues no le daba dinero para manejar ella misma, aunque sí le daba alimento, vestido, etc. Además, ella estaba celosa de él sin poder dar el motivo”. Discutían frecuentemente, explicó, porque “yo [lo] induje […] a abandonar Norte América […] para irme a África del Sur, donde tengo una posesión por herencia. En Panamá supimos la declaración de guerra i no pudimos continuar el viaje, por lo que resolvimos radicarnos acá, después de haber pasado por varias ciudades […] como Lima, Callao, Valparaíso, Santiago, Valdivia”34.

Hasta aquí, podemos saber que, desde mediados de 1914, cuando se inauguró el Canal de Panamá y comenzó la guerra interimperialista, la pareja llegada había iniciado un recorrido aparentemente sin destino yendo hacia el sur, bordeando el Pacífico americano. Melchior y Smith, luchador profesional, habrían intentado realizar “espectáculos de lucha” en cada parada, sin éxito. Un día, declaró la mujer, estando “disgustada yo porque no podía manejar plata, pues mi marido temía que yo me arrancara”, conoció a “una mujer que hablaba inglés”. Con ella, diría, estuvimos “hablando de nuestras circunstancias”. Dos mujeres hablan de sus vidas en las calles de Punta Arenas y aparece una oportunidad para Melchior. La mujer sin nombre le dice que podía presentarle a otra mujer que la podía “hacer ganar plata”. “Yo acepté”, declara Melchior:

[…] no recuerdo cómo me encontré en la plaza con Lucía Demónigo, a quien conté lo mismo. Ella me dijo entonces que, si yo quería irme a Última Esperanza, ella me recomendaría a una persona que me haría ganar plata i que mientras tanto ella averiguaría cuándo salía vapor para Última Esperanza, pudiendo yo ir a su casa para saberlo.

Cuando fui a su casa […] dos días después me indicó que todo estaba arreglado i me llevó al muelle, a cuyo costado estaba atracado el vapor Alejandro, que iba a salir ese día para Última Esperanza. Me presentó al capitán, quien me dijo volviera a las siete para embarcarme, pues la Demónigo había arreglado todo lo referente a mi viaje i pasaje […]. Cuando llegué a Última Esperanza, en el mismo bote que desembarcaba iba un caballero, señor Löhr, que es noruego o sueco, pero que habla inglés i alemán, i me preguntó qué iba a hacer con mi niñita sola en ese puerto. Le conté mi situación i este caballero me indicó que no fuera a una casa de prostitución, como la que yo le había indicado, i me ofreció llevarme a su servicio en un negocio de cantina que tiene él allí, pagándome un sueldo bueno i mejor dicho, yo tomando la cantina a mi cargo, pues dos individuos que entonces la tenían, cumplían su contrato en dos semanas más; que mientras llegaba ese tiempo el señor Löhr me pagaba el hotel donde me iba a alojar. Me agregó que si se me exijía el pago del pasaje, él me lo pagaría.

Entretanto llegamos a su cantina, hizo conducir mi equipaje i entráse yo allí me dirijo a los individuos de la cantina preguntándoles por Yanko Gordinwsky para quien llevaba dos cartas que me había entregado la Demónigo.

Ellos lo llamaron, vino éste a la cantina i yo le entregué las cartas, diciéndole que eran de su mujer para él, pues Lucía me había dicho que era casada con él.

Inmediatamente Gordinwsky me llevó a su casa, que es un prostíbulo, donde había ocho mujeres cuando yo llegué.

Esa noche tuve que dormir sola en la pieza de Gordinwsky porque las otras piezas estaban ocupadas por las demás mujeres, las que dormían con hombres.

Yo principié a estar con hombres por momentos al día siguiente, utilizando las piezas de las otras mujeres, pues aún yo no tenía pieza para dormir toda la noche con ellos.

Desde entonces he seguido la vida de la prostitución recibiendo dinero por dormir con los hombres, dinero que tenía que entregar al patrón de la casa, Gordinwsky, quien se llevaba para sí la mitad, dándome a mí unas fichas de diferentes colores según su valor que allí se le asignaba, pues había amarillas, grandes i chicas, de cinco i de dos i medio pesos respectivamente; la que acompaño, que también valía cinco pesos, era de las mismas que servían en el prostíbulo.

No se nos obligaba a pagar ni casa ni comida, pues quedaba pagado en la mitad de lo que ganábamos, i que él nos descontaba. Teníamos, sí, que pagar el lavado i la calefacción a parafina de nuestros cuartos.

Durante todo el tiempo he estado con mi niñita Magdalena, de dos años tres meses, la que dormía en la misma pieza.

Como a las tres o cuatro semanas de estar en Puerto Natales, llegó mi marido a quien encontré en la calle. Lo llevé a mi pieza i le conté que estaba allí porque la Lucía me había mandado allá por las cuestiones que yo había tenido con él.

Se enojó i me pegó unas palmadas. En ese momento llegó a mi pieza Gordinswky i yo me salí, dejando a mi marido i a éste solos, sin saber lo que hablaban.

Cuando mi marido dijo que me uniera a él otra vez, yo le dije que me vendría a Punta Arenas en un vapor después que él, pues me había castigado. Él me dijo entonces que si esto no era posible, es decir, seguirlo inmediatamente, que él vendría a Punta Arenas i me dejaría en un hotel para yo tomar el vapor siguiente. Yo le contesté que solo iría a buscar el hotel cuando él se fuera, lo que no hice.

Él se vino i yo me quedé en el prostíbulo hasta ahora.

Mi marido estuvo unas dos semanas en Natales.

Yo estoi dispuesta a juntarme con mi marido si es que él me acepta i estoi mui arrepentida de no haber seguido sus consejos de haberme ido a Arjentina a trabajar honradamente.

Yo no culpo a nadie de lo que me ha ocurrido, pues soi yo la propia causante i debo saber cuáles son mis deberes. Siento mucho haber seguido los consejos de la Lucía Demónigo.35

La narración oscila, más evidentemente al comienzo, entre la primera y la tercera persona. Es el secretario del juzgado el que pone por escrito el habla de la migrante casual que ha dejado al marido varado en Punta Arenas; seguramente intervino también un traductor al castellano del inglés o del alemán, idiomas que hablaba la declarante, aunque no hay nota sobre ello. Probablemente sean del secretario y del juez las preguntas que, sin explicitarse en el texto, permiten el desarrollo de una narración cronológica de la trayectoria vital reciente de la detenida, a partir de la calamidad que la sorprende desde Panamá en adelante y hacia el sur. Su vida pasada no es materia de indagación, ni siquiera como antecedente, y solo se nos permite saber que era una mujer llegada desde California (donde contrajo matrimonio, según el certificado que no podemos ver) hasta Magallanes, donde habría optado por la prostitución a través de una pareja que regentaba al menos tres prostíbulos y que traficaba con mujeres. Ello no era nada distinto a lo ocurrido en centros metropolitanos o periferias coloniales, como han documentado numerosas investigaciones: la llamada trata de blancas se producía gracias a una red criminal formada por proxenetas hombres y mujeres, autoridades y policías36.

Una vez declaró Melchior, compareció el rumano Janko Gordinsky Nesse. Afirmó ser el dueño de un hotel con restaurante y negó haber entrado al prostíbulo de su mujer, Lucía Demónigo, que era regentado por Clara Torres. Si bien sabía que Melchior había llegado a Natales sin pagar su pasaje, aclaró que no fue él quien lo pagó ni recibió carta alguna de ella. Que ella solo le preguntó dónde quedaba el prostíbulo y que él se lo había indicado, “i supe que hacía la vida”. Que hasta su cantina llegó Smith, quien “dijo que era querido de la Melchior”. Que regresó unos días después a la cantina, para comprarle un reloj por el que pagó 300 pesos, adeudando otros 50 cuyo pago encargó a la Melchior, quien aceptó. Gordinsky niega ser regente del prostíbulo de su esposa, aunque reconoce una pequeña ficha que se le muestra como aquella “que se entrega a las prostitutas en los prostíbulos”, “que son canjeadas por dinero cuando las mujeres lo solicitan”. Que eso lo sabe “por ser del dominio público”.

Igualmente sé que las mujeres que hai en el prostíbulo […] tienen que dejar el 30 por ciento […] a beneficio de la casa; pero ellas no pagan ni casa ni comida ni la luz. Están sí obligadas a pagar el pasaje, cuando ha sido adelantado por la patrona. Yo sé esto porque mi mujer me lo ha contado.37

Cerrada así la declaración, fue el turno del presunto ofendido, individualizado como José Smith, quien declaró “que perdona y olvida todo lo que ha cometido su mujer Sylvia y que nuevamente la toma a su cargo y protección, prometiendo darle buenos tratamientos, y en consecuencia solicita del juzgado se sirva darle libertad a su esforzada mujer”38. Inmediatamente después el juez concedió la libertad a Melchior y a Gordinsky, dejándolos con arraigo en la ciudad. Como hasta aquí no parece haber preocupación judicial por delito alguno más que el abandono conyugal (tema rara vez abordado por la justicia en ese entonces), el tribunal llamó a declarar a Lucía Demónigo de Gordinsky, identificada como “dueña de casa de prostitución, que no lee ni escribe, rumana, domiciliada en la calle Errázuriz”39. De acuerdo con su versión, Melchior llegó hasta su negocio “acompañada de su marido o querido” para solicitarle la “recibiera” en él o “la mandara” al negocio de Natales. Que ella no había aceptado, “porque no me convenía la mujer por su cara”. Que unos días después apareció Smith, solo, diciéndole que Melchior se había ido a Natales. Que ella, no pudiendo hacer nada, le respondió “que estaba bien”, y que Smith se quedó a almorzar y después “quiso ir todos los días”. Como ella se opuso, él se molestó y “dijo que iba a acusarme”, pero ella no le dio ninguna importancia hasta el día de ayer, “cuando he sabido que trajeron a mi marido preso”. Que Gordinsky no tenía nada que ver, que poseía una cantina en la misma calle del burdel y un negocio de compraventa de frutos del país. Y que, además, ella tenía a una regenta en Natales. Interrogada, Lucía negó haber enviado cartas dirigidas a su marido con Melchior, indicando que la ficha que le mostraban era de las que se usaban en los prostíbulos, que en ellos las mujeres no pagaban ni casa, ni comida, ni ropa limpia ni luz; que solo “están obligadas a dejar a la casa la mitad de lo que cada hombre les paga por su trabajo”. Que ella les presta dinero cuando lo requieren y que “las mujeres […] tienen bastante plata ahorrada, lo que quiere significar que yo no las exploto”. Al día siguiente, Gordinsky solicitó que se levantase su arraigo para poder regresar a atender sus negocios en Natales. Era el 25 de febrero de 1915 cuando se le concedió libertad bajo fianza de 200 pesos40, lo que en fichas equivalía al trabajo de Melchior después de cinco semanas de “dormir con hombres” en la casa de Demónimo y/o Gordinsky.

Casi un mes después, se incorporó al proceso una carta certificada, remitida desde la capital del territorio nacional argentino de Santa Cruz. Se trata de una hoja manuscrita, en la que John Smith comienza diciendo: “Tomé a mi esposa e hija de vuelta”. Luego agradece al juzgado la devolución de un retrato de la pareja y del certificado de matrimonio, que necesita para conseguir trabajo “porque debo mantener a mi familia”. Indica, finalmente, que “me voi á la costa Arjentina” y que comunicará al juzgado la dirección en que se radique, por “cualquiera circunstancia”. Después de Smith, Melchior escribió también en inglés pidiendo recuperar sus haberes en Puerto Natales, que eran 40 fichas, equivalentes a 200 pesos, que dejó al cuidado de “la joven polaca Flora” al ser arrestada. En sus palabras, eso correspondía al “dinero que he ganado de Janko Gordinsky, el cual me ha estado prostituyendo”. Que Gordinsky había dicho que “se hacía responsable por estas fichas”41.

A partir de entonces, Sylvia Melchior desaparece de los registros magallánicos. El juzgado no hizo diligencia alguna por su dinero-fichas. No hubo ninguna averiguación más ni aparece la información prometida por Smith sobre su nuevo domicilio. Dos años y medio de silencio después, en agosto de 1917, se anotó en el mismo proceso el sobreseimiento definitivo del caso, sin condenados, al ser “un hecho de pública notoriedad que el inculpado Yanko Gordinsky falleció hace algunos meses en la República Arjentina” —aunque nunca sabremos de qué se le inculpaba—42. Con los 200 pesos que Gordinsky había depositado como fianza, el juzgado se pagó los 70 pesos en que se estimaron las costas del juicio y entregó los 130 pesos restantes a la Comisión de Alcaldes43. De Lucía Agastein, viuda de Gordinsky y antes identificada con el apellido Demónigo, entre otros, sabremos que fue asesinada a balazos “en una de las casas de mal vivir” de la calle Erázuriz, que su asesino se suicidó inmediatamente después, y que un hijo de cinco años, criado por otra mujer, le sobrevivió como único pariente44. Según denunció la prensa obrera, el prefecto de policía había intentado adoptar al niño con el fin de apropiarse de la pequeña fortuna que habría heredado de su madre45.

- La huella africana

Swakopmund era el puerto principal de la colonización alemana en África del sudoeste, actualmente Namibia. Como mencionamos al inicio, solo con el comienzo de la guerra de aniquilación contra los pueblos originarios, en 1904, el poblado superó los mil habitantes europeos. De acuerdo con Massmann, en Swakopmund, al igual que en la Patagonia, la prostitución “formal e informal, era para entonces una característica importante de su geografía social y vida cotidiana” 46. En Windhoek, actual capital de Namibia, las relaciones sexuales entre los colonos europeos y las mujeres nativas se producían en tres modalidades principales, de acuerdo con Wolfram Hartmann: a través de la violación, de la prostitución o del concubinato y/o matrimonio47. Por cierto, era este último el modo minoritario, en el contexto de una extendida cultura imperial de esclavitud sexual de mujeres africanas que se profundizó con el desembarco de miles de soldados y la construcción de nuevos ferrocarriles. Con la guerra, además, los funcionarios alemanes buscaron atraer “sirvientas blancas (y prostitutas blancas) a sus [respectivos] distritos, apuntando a restringir los lazos sexuales y domésticos de los colonos blancos a mujeres birraciales y africanas”48. Como en la Patagonia, en la África alemana las mejores perspectivas salariales para una mujer blanca estaban en la prostitución.

En abril de 1906, en pleno genocidio alemán contra los pueblos originarios del territorio que ahora el imperio ocupaba, una tal Sylvia Melchior se vio obligada a presentarse ante un juzgado de Windhoek. Sabemos de ello por un libro excepcional, The Fox and the Flies: The Criminal World of the Whitechapel Murderer, que sigue la trayectoria improbable de Joseph Silver, un “rufián” o traficante de mujeres que bien podría corresponder al tristemente célebre Jack el Destripador49. El libro del historiador Charles van Onselen recorre las íntimas relaciones entre el criminal y las policías de los “submundos” del sureste de la actual Polonia a Londres, pasando por Nueva York, Johannesburgo y Ciudad del Cabo, Swakopmund y Windhoek, París, Bélgica, Buenos Aires, Valparaíso y Santiago, entre otras ciudades en las que quedaron registradas las huellas de Silver. En África se cruzan con las de Melchior, hija de colonos y blanca, nacida en África y de nacionalidad alemana. Según indica Van Onselen, Melchior se presentó a declarar como prostituta, pero ignoramos la razón. Solo se anota que había residido en Swakopmund, que había indicado que ciertas casas eran centros de diversos delitos, entre ellos los asociados a la esclavización de mujeres blancas, y que sus controladores estaban vinculados de diversas maneras con autoridades políticas y policiales50. En el libro, el testimonio judicial de Melchior, aunque reducido a una nota al pie, aporta información al problema que el historiador Van Onselen se planteó: reconstruir la trayectoria de un sujeto como expresión intercontinental de redes paraestatales de abuso sexual. Cuando escribí hace unos años al autor comentándole del caso encontrado en Magallanes, consideró que estábamos hablando de la misma mujer. Lamentablemente, la declaración completa de Melchior no fue encontrada en sus archivos, y, realizadas las consultas en el Archivo Nacional de Namibia, resultó imposible obtener una copia digital. La clasificación que presenta el libro The Fox and the Flies cambió con el tiempo y no se logró encontrar ninguna referencia de Melchior.

Hasta donde sabemos, para comienzos de 1906 Sylvia Melchior tenía unos dieciocho o diecinueve años, y se habría ganado la vida ejerciendo la prostitución en Swakopmund. El puerto estaba en expansión como resultado del aumento de las tropas y de la construcción de un ferrocarril, con mano de obra esclavizada, y se convertía en la mayor colonia en cuanto a habitantes europeos del África ocupada por Alemania51. Luego, desde 1910, la Sociedad Colonial Alemana tuvo éxito en transportar algunos cientos de mujeres desde la metrópoli en su intento por “superar el gran peligro de la mezcla racial fundando familias alemanas”52. Aun desconociendo las circunstancias que Melchior enfrentó en su infancia y juventud, es significativo que, dado el bajo número de colonos y su violencia atroz contra las mujeres originarias, una hija de padre y madre alemanas encontrase en la prostitución su ocupación: en los territorios de colonización africanos o americanos, con todos los privilegios de los súbditos imperiales o nacionales, la inequidad patriarcal del capitalismo se reproduce con todos sus “males necesarios”53.

El genocidio contra los pueblos herero y nama de Nambia remite al ejecutado contra los indígenas selk’nam de Tierra del Fuego, y desmiente el argumento que indica que ese “salvajismo colonial […] fue substituido por el ‘occidental’”, en el cual “las numerosas ‘casas de tolerancia’” constituirían “una reorganización de esas violencias ‘primitivas’ […] transformando la violación en prostitución, y la gratuidad colonial en tarifa” 54. En situaciones coloniales, las violencias capitalistas y precapitalistas, si fuese posible usar la expresión para esos contextos, se integran en la reproducción de la sociedad dominante, en la reproducción del orden capitalista que se implanta violentamente en un nuevo escenario. La violación no disminuyó, como argumentó Bascopé, salvo a simple vista al reducirse la impunidad de la ejecutada contra las mujeres originarias; como demostraron Riveros y Llorca-Jaña, la violencia en general comenzó a decrecer en Magallanes respecto del Chile tradicional solo en la década de 1930, y los homicidios contra mujeres alcanzaban a un 27 % del total. De acuerdo con las cifras presentadas por estos autores, la mitad de las asesinadas se desempeñaban en el comercio sexual y tenían entre diecinueve y veinticuatro años. No parece haber superación de la violencia “primitiva”, sino combinación y reacomodo de las iniciales y las más “modernas”55.

- Huellas digitales

La siguiente huella dejada por Sylvia Melchior está fechada el 11 de noviembre de 1911 y ha aparecido publicada digitalmente por FamilySearch, un servicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según este registro, Melchior desembarcó del vapor alemán Hannover, en Galveston (Texas), puerto principal en el golfo de México. Se habría embarcado en Bremen, noroeste de Alemania, el 19 de octubre. En la lista de pasajeros de segunda clase aparece con veinticuatro años, soltera, de ocupación institutriz, que lee y escribe y de nacionalidad alemana, nacida en la ciudad de Windhuk; en la columna “país” se anotó “África”, y sobre esta palabra se agregó apretadamente “alemana”. Melchior declaró que se dirigía hacia Phoenix (Arizona), una ciudad que para entonces tendría unos 15.000 habitantes. Para llegar allá debía recorrer casi 3.000 kilómetros, cruzando Texas, parte de Nuevo México y medio Arizona. A juzgar por los nombres que en el listado rodean el suyo, viaja sola. Al final de la planilla se pregunta por el nombre y la dirección completa del pariente o amigo más cercano en el país de origen, y el escribiente anota “padre”, un nombre ilegible y su apellido, seguido de una dirección hoy inexistente en la ciudad de Gorlitz, Silesia56.

En el mismo repositorio digital apareció un documento que indica que fue el 23 de enero de 1914 cuando la pareja identificada como “caucásica” formada por Joseph Dubin Smith y Sylvia Angela Melchior se casó en el puerto de San Pedro, Los Ángeles, Estados Unidos. Según la información registrada por la Oficina de Estadísticas Vitales, dependiente de la Junta de Salud del Estado de California, el novio tenía veintisiete años, uno más que la novia, y ambos eran de “color o raza” blanca. Melchior habría nacido en África Sudoccidental y Smith en Austria, como su padre, Dubin Smith. Su madre, como el papá y la mamá de Sylvia, figuran como nacidos en “Prusia, Alemania”. Se indicó, además, que se trataba del primer matrimonio de los contratantes y que sirvió como testigo Iva Robinson, “señorita” de quien no hemos podido recabar mayor información57.

Como señalara Lara Putnam, la búsqueda digital de información es un instrumento clave para la historia transnacional, que facilita y oscurece la historización por varios motivos: por un lado, “el aprendizaje sobre lugares específicos que requería la investigación histórica en un mundo predigital ya no forma parte del proceso”, al tiempo que las fuentes digitalizadas favorecen la sobrerrepresentación de los flujos noratlánticos58. En este caso, sin embargo, la información relevada en archivos locales sudamericanos (entendiendo aquí por tales el municipal de Río Gallegos, cabecera del argentino Territorio de Santa Cruz, e incluso los nacional-metropolitanos, como el Fondo Judicial de Punta Arenas concentrado en el Archivo Histórico Nacional chileno, en Santiago) junto con el acceso a una digitalización discriminatoria permite fortalecer conexiones suratlánticas de las que ignoramos sus contextos en el norte (¿por qué la alemana Sylvia Melchior debe emplearse en la prostitución en la colonial Swakopmund y cómo es que llega a casarse con un luchador californiano?). En este caso, es la inmersión en el archivo de papel sudamericano la que permite arrojar luces sobre trayectorias de sujetos procedentes de un imperio en crisis y otro en auge.

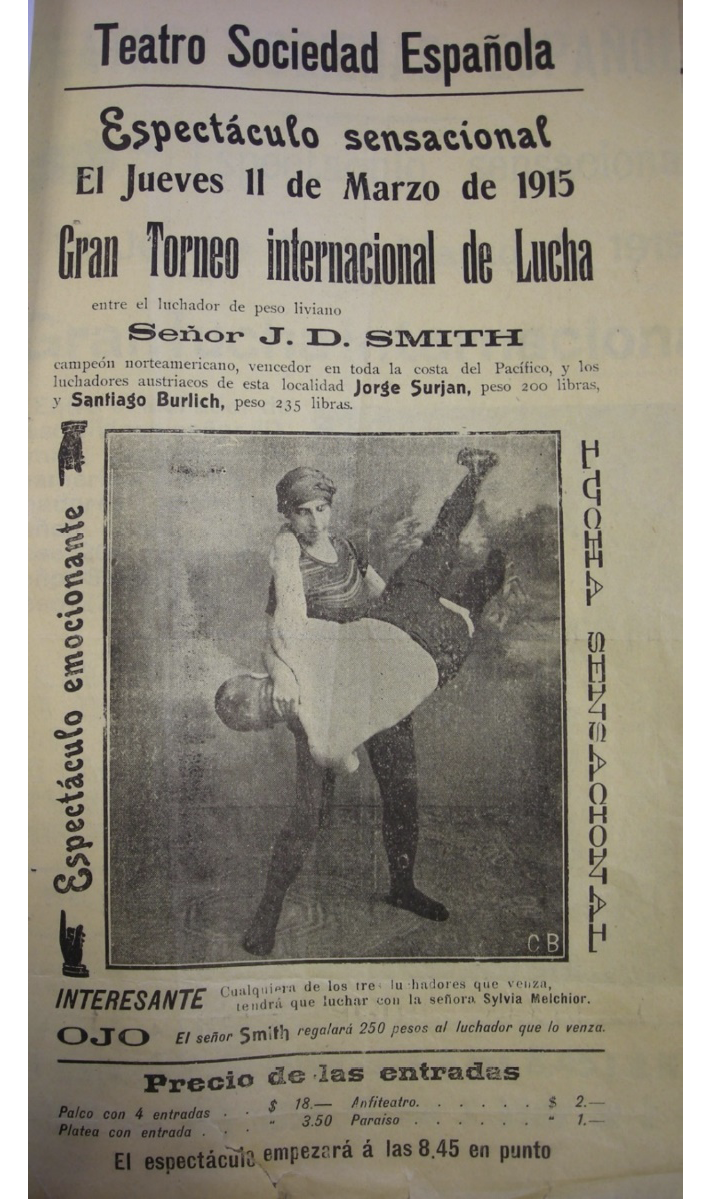

- “Cualquiera de los luchadores que venza tendrá que luchar con la señora Sylvia”

Mucho tiempo después de revisar el Fondo Judicial de Punta Arenas se presentó una oportunidad de visitar el Archivo Histórico Municipal de Río Gallegos, capital de la actual provincia argentina de Santa Cruz. Melchior y Smith reaparecen allí, en un documento, a unos 250 kilómetros de Punta Arenas. Gallegos era el enclave argentino más austral del continente. Su población había pasado de 150 personas en 1895 a más de 1500 en 1912, como resultado de la avasalladora expansión de la ganadería ovina: los hombres duplicaban a las mujeres y los extranjeros a los argentinos; como en Natales, la principal fuente de empleo era un frigorífico59. Allí, la Municipalidad de Río Gallegos abrió un expediente a solicitud de J. D. Smith: “solicita[ba] permiso para efectuar dos funciones de lucha romana en el Salón de la Sociedad Española los días 11 y 14 del corriente mes de marzo 1915”60. Esto sucede pocos días despues de efectuarse la acción judicial en Magallanes contra el rumano Gordinsky. En la carpeta conservada en el Archivo Histórico Municipal se lee que el servicio fue autorizado y se encuentran dos carteles impresos que publicitan el evento (imágenes 5 y 6).

Imagen 5. Cartel publicitario del espectáculo de lucha protagonizado por Smith

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Río Gallegos (ahmrg), Fondo Municipal de Río Gallegos, caja 7, exp. 88, letra S.

Nota: Se anuncian dos contendores locales, de mayor peso, un premio en efectivo y que aquel que resultase vencedor debería enfrentarse “contra la señora Sylvia Melchior”.

Imagen 6. Segundo cartel publicitario del espectáculo de lucha en Gallegos

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Río Gallegos (ahmrg), Fondo Municipal de Río Gallegos, caja 7, exp. 88, letra S.

Nota. La información es idéntica a la del cartel anterior, pero en la fotografía es Sylvia Melchior la protagonista: ella sostiene a Smith en el aire.

En la prensa local no pude encontrar otra información sobre el evento que debía desarrollarse en la Sociedad Española. La fotografía del cartel es lo último que sabremos sobre los rumbos de Melchior, la señora a quien debería enfrentar el vencedor.

Un último indicio digital apareció recientemente. Datado cuatro años después del combate de Gallegos, el 11 de enero de 1919, presenta a una mujer identificada con el nombre de Sylvia Angela Melchior desembarcando del vapor Javary, en Salvador de Bahía y con destino al poblado de Aracayú. Se anota que viaja junto a Antonio de Souza, José de Farías, Francisco Freitas Reis y el inspector Raúl Machado. Todos figuran con nacionalidad brasileña. El funcionario responsable no se dio el tiempo de llenar los recuadros destinados a edad, estado civil o profesión. Tampoco se indica procedencia61.

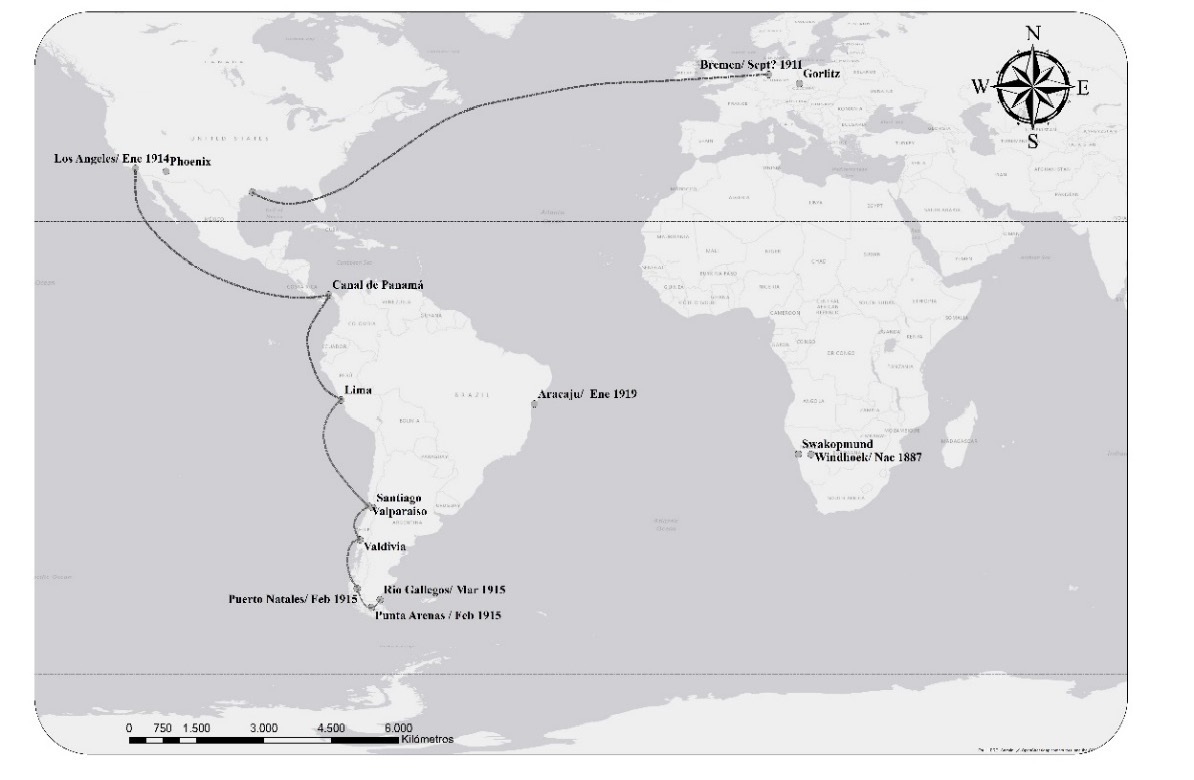

- Locaciones y trayectorias

Con cada indicio que va apareciendo en el camino de la búsqueda, una nueva imagen cobra forma; en una misma declaración se aprecian sucesivos giros, a veces inesperados, o datos novedosos que modifican la imagen que se había formado con la anterior, pero la fuerza de cada una crece con la inercia de lo reconocido y cada vez cuesta más cambiar el rumbo que la imaginación de una experiencia ajena y apenas conocida va tomando. Todo documento crea una nueva idea, a imagen de la anterior y asumiendo la incertidumbre de que haya nuevas por venir; la provisionalidad de la certeza recién construida obliga a reconocer que las que puedan venir no lograrán convertir las imaginaciones precedentes en reflejos coherentes de la inmediatamente anterior. La imagen 7 señala el tránsito de una mujer a la que solo podemos imaginar a partir de sus rastros.

En esta imagen se marcan los lugares referidos en los distintos documentos a los que hemos accedido hasta ahora. Sabemos que Sylvia Melchior nació en 1886 o 1887 en Windhoek, y que el 5 de abril de 1906 debió declarar allí, en el marco de un proceso judicial contra un presunto asesino, activo en redes de prostitución formadas también por policías. Tenemos conocimiento de ello por las breves referencias incluidas en el libro de Van Onselen y no sabemos más de Melchior hasta que aparece desembarcada en Galveston en 1911, proveniente de Bremen y con Phoenix como destino declarado. De cómo y por qué una joven hija de colonos del Imperio alemán nacida allí, en el sur de África, trabaja como prostituta a los dieciocho o diecinueve años, cuando las tropas europeas desarrollan el genocidio de los pueblos originarios, no sabemos nada. Solo que a los veinticuatro años está en el puerto de Bremen, Alemania, embarcándose con rumbo a Arizona. Que informó como lugar de residencia de su padre el poblado de Gorlitz, en la frontera alemana con Polonia, y que terminó en Galveston, Texas, a mediados de noviembre de 1911. No hay información de ella antes de 1906 y tampoco después de 1911 hasta que reaparece en Los Ángeles, California, en enero de 1914, casándose con J. D. Smith. Un año después el matrimonio, reaparecerá a más de 10.000 kilómetros de distancia, cuando en febrero de 1915 el hombre denuncie en Punta Arenas que la mujer fue engañada por una pareja de proxenetas rumanos. Tan solo un mes después ambos organizan un espectáculo de lucha libre en el Teatro Sociedad Española de Río Gallegos. Sylvia Angela Melchior tendría entonces veintiocho o veintinueve años. Una persona declaró ese mismo nombre, y nacionalidad brasilera, al desembarcar en Salvador de Bahía, en enero de 1919. Desde ahí perdemos el rastro. Es posible que la publicación de este artículo permita que alguien agregue nueva información a la que hasta aquí hemos reunido. Es posible que podamos comprender algo más de la experiencia de tránsito de una mujer, Sylvia Melchior, por un estrecho mundo.

Imagen 7. Locaciones y tránsitos documentadosde Sylvia Melchior (1887-1919)

Fuente: elaborado por Ximena Vergara y Alberto Harambour.

Conclusiones

“Articular históricamente el pasado”, planteó Walter Benjamin, “no significa conocerlo tal y como fue”62. La historiografía estandarizada lo ha conceptualizado de otra manera. En La atracción del archivo, Arlette Farge volvió una y otra vez sobre las preguntas que podía formular a partir de los documentos que iba revisando, acumulando. Sumergiéndose en procesos judiciales, transcribiendo el tránsito fugaz de personas anónimas y silentes para la historiografía, Farge se preguntaba “¿qué quiere decir exactamente: disponer de innumerables fuentes, y cómo sacar eficazmente del olvido existencias que nunca fueron notadas, ni siquiera en vida (si no era eventualmente para ser castigadas o amonestadas)?”63.

Las huellas e inscripciones que van quedando, y que van apareciendo en desorden cronológico, geográfico, biográfico, permiten reconstruir parcialmente la trayectoria de experiencia de un sujeto y sus tan distintas circunstancias, imaginándolo en ellas. Aunque todo saber es definitivamente provisorio, construimos certezas que cada nueva evidencia aparecida o relación construida ponen en cuestión y ratifican. Persiste, sin embargo, la imposibilidad de explicarnos experiencias como las de nuestra protagonista, Sylvia Melchior, a partir de las fuentes de las que disponemos: un proceso judicial en Punta Arenas; una nota al pie en un libro sudafricano sobre la trayectoria global de uno de los posibles Jack el Destripador, y algún registro de pasajeros, entre Galveston, Bremen, Panamá y Salvador de Bahía.

Las sombras del suceder de Melchior se fijan de manera provisional en algunos lugares, durante instantes fugaces de una trayectoria difícilmente lineal, aunque hecha de relaciones sucesivas. Son personas como ella, tránsitos como el suyo, los que definen la situación colonial en los territorios sociales que cruzan, y más aún en aquellos puertos pequeños con muchos hombres solos y muy pocas posibilidades para las mujeres que no sean el servicio de los hombres. Allí, bajo la apariencia de la progresión o la transformación, persisten historicidades excluidas de la narrativa de las etapas sucesivas del progreso o la construcción de la estatalidad imperial, uninacional o poscolonial64.

La trayectoria de Sylvia Melchior, sin embargo, no es excepcional. Lo excepcional, sospecho, está en la facilidad con que hoy es posible encontrar puntos en un mapa desde una pantalla, y seguirlos para dibujar una figura que era invisible y siempre estuvo allí, oculta a la historiografía progresista, o perceptible solo como carne de comercio, de policías y jueces, de oficiales de aduanas y del registro civil. Así, solo en los registros de “los archivos de la represión” hemos encontrado a Melchior. Su historia parcial remite a las trayectorias invisibilizadas de otras mujeres cuyos nombres esperan ser nombrados en Windhoek, Arizona o Patagonia.

En la historia de las mujeres están sobrerrepresentadas “las representaciones”, señalaba Arlette Farge, y es contra ellas que aparecen huellas o hechos, nuevos, insólitos, cuyo desciframiento se produce en un montaje colectivo de varias maneras65. Como una “conjunción”, en palabras de Farge, o como articulación histórica, en las de Benjamin, que arroja sucesivamente imágenes que es posible atrapar en instantes de peligro. Para la mayor parte de las personas, es el estado de excepción la norma y de ello podemos escuchar en las huellas relevadas de la experiencia de Melchior; la normalidad de la narrativa nacional o imperial, etapista, aparece como una imagen excepcional. Cuando Melchior, detenida, reconoció ante un conjunto de hombres poderosos que era ella la “propia causante”, reivindicó hacer su propia historia, aunque no en circunstancias elegidas por ella66.

Bibliografía

Fuentes primarias

Archivos

- Archivo Histórico Municipal de Río Gallegos (ahmrg), Río Gallegos-Argentina, Fondo Municipal de Río Gallegos.

- Archivo Histórico Nacional (ahn), Santiago, Chile. Fondo Judicial de Punta Arenas (fjpa)

- FamilySearch.org

Publicaciones periódicas

- El Comercio. Punta Arenas, 1915.

- El Socialista. Punta Arenas, 1919.

- La Razón. Punta Arenas, 1919.

Documentación primaria impresa

- Comisión de Alcaldes. Actas de sesiones de la Comisión de Alcaldes de Magallanes, año 1915. Punta Arenas: El Comercio, 1916.

- Dirección General de Estadísticas (Chile). Censo de Población de la República de Chile. Santiago de Chile: Universo, 1925.

- Guerrero, Mariano. Memoria que el delegado del Supremo Gobierno en el territorio de Magallanes presenta al señor ministro de Colonización. Santiago de Chile: Imprenta i Librería Ercilla, 1897.

- Ministerio del Interior (Argentina). Censo de población de los territorios nacionales. 1912. Buenos Aires: Guillermo Kraft, 1914.

- Navarro, Lautaro. Censo jeneral de población i edificación, industria, ganadería i minería del territorio de Magallanes. República de Chile. Levantado por acuerdo de la Comisión de Alcaldes el día 8 de septiembre de 1906. Pasado i presente del Territorio de Magallanes. T. 1. Punta Arenas: Talleres de la Imprenta de El Magallanes, 1907.

- Vicuña, Benjamín. El Álbum de la Gloria de Chile. Homenaje al Ejército i Armada de Chile en la memoria de sus más ilustres marinos i soldados, muertos por la patria en la guerra del Pacífico, 1879-1883. Santiago de Chile: Cervantes, 1885.

Fuentes secundarias

- Agostini, Alberto de. Treinta años en Tierra del Fuego. Buenos Aires: Euser, 1955.

- Balandier, Georges. El concepto de situación colonial. Ciudad de Guatemala: Ministerio de Educación, 1970.

- Bascopé, Joaquín, “Antes de la ley: salvajismo y comercio sexual en Tierra del Fuego y Patagonia austral, 1884-1920”. En Capitalismo y pornología: la producción de los cuerpos sexuados, editado por Jorge Pavez y Lilith Kraushaar. Santiago: Quillca, 2011, 180-216.

- Bascopé, Joaquín. En un área de tránsito polar: desde el establecimiento de líneas regulares de vapores por el estrecho de Magallanes (1872) hasta la apertura del canal de Panamá (1914). Villa Tehuelches: CoLibris, 2018.

- Benavides, Juan, Mateo Martinic, Marcela Pizzi y María Valenzuela. Las estancias magallánicas: un modelo de arquitectura industrial y ocupación territorial. Santiago de Chile: Universitaria, 1999.

- Bonfil Batalla, Guillermo. “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”. En Identidad y pluralismo cultural en América Latina. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1992, 25-48.

- Drinot, Paulo. The Sexual Question: A History of Prostitution in Peru, 1850s-1950s. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

- Farge, Arlette. La atracción del archivo. Valencia: Alfons el Magnànim, 1991.

- Farge, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

- Gálvez Comandini, Ana. “De lacra social a proletaria urbana: la novela social y el imaginario de la prostitución urbana en Chile, 1902-1940”. Memoria de título para optar al grado de magíster en Historia, Universidad de Chile, 2011.

- Gálvez Comandini, Ana. “Prostitución y trata de blancas: el discurso internacional del victimismo (Chile, 1934)”. História Unisinos 22, n.o 2 (2018): 290-302. https://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/htu.2018.222.12/60746319

- Ginzburg, Carlo. El queso y los gusanos: el cosmos según un molinero del siglo xvi. 1976. Barcelona: Muchnick, 1997.

- Harambour, Alberto. “Borderland Sovereignties: Postcolonial Colonialism and State Making in Patagonia. Argentina and Chile, 1840-1925”. Tesis doctoral en Historia, State University of New York at Stony Brook, 2012.

- Harambour, Alberto. “Sheep Sovereignties: The Colonization of the Falkland Islands/Malvinas, Patagonia, and Tierra del Fuego, 1830s-1910s”. En Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, editado por William Beezley, 1-23. Nueva York: Oxford University Press, 2016. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199366439.013.351

- Harambour, Alberto. Soberanías fronterizas: Estados y capital en la colonización de Patagonia (Argentina y Chile, 1830-1922). Valdivia: Ediciones UACH, 2019.

- Harambour, Alberto. “Fronteras nacionales, Estados coloniales: ¿para una historia plurinacional de América Latina?”. Historia Crítica n.o 82, (2021): 3-27. https://doi.org/10.7440/histcrit82.2021.01

- Hartmann, Wolfram. “Urges in the Colony: Men and Women in Colonial Windhoek, 1890-1905”. Journal of Namibian Studies 1 (2007): 39-71.

- Henríquez, Rodrigo. “La jarana del desierto: burdeles, prostitutas y pampinos en Tarapacá, 1890-1910”. En Arriba quemando el sol: estudios de historia social chilena. Colectivo Oficios Varios. Santiago de Chile: lom, 2004, 111-136.

- Hutchinson, Elizabeth. Labors Appropriate to Their Sex: Gender, Labor, and Politicas in Chile, 1900-1930. Durham: Duke University Press, 2001.

- Levi, Giovanni. Microhistorias. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2009.

- Löwy, Michael. Walter Benjamin: aviso de incendio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005.

- Marx, Karl. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. 1852. Madrid: Akal, 2003.

- Massmann, Ursula. Swakopmund: A Chronicle of the Town’s People, Places and Progress. Swakopmund: Society for Scientific Development and Museum, 1983

- O’Donnell, K. Molly. The Servants of Empire: Sponsored German Women’s Colonization in Southwest Africa, 1896-1945. Oxford: Berghahn Books, 2023.

- Onselen, Charles van. The Fox and the Flies: The Criminal Empire of the Whitechapel Murderer. Londres: Vintage, 2007.

- Pierard, Richard. “The Transportation of White Women to German Southwest Africa, 1898-1914”. Race 12, n.o 3 (1971): 317-322. https://doi.org/10.1177/030639687101200305

- Posada Kubissa, Luisa. “Reflexiones críticas sobre la prostitución desde el modelo abolicionista”. Oñati Socio-legal Series 9, n.° 15 (2019): 27-39. https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1003

- Putnam, Lara. “The Transnational and the Text-Searchable: Digitized Sources and the Shadows They Cast”. The American Historical Review 121, n.o 2 (2016): 377-402.

- Rivero, Rodrigo y Manuel Llorca-Jaña. “Colonización, Estado y violencia en la Patagonia chilena: Magallanes, c. 1880-1910”. Magallania 50, n.o 1 (2022): 1-18. https://doi.org/10.22352/MAGALLANIA202250001

- Salinas, Maximiliano, Elisabeth Prudant, Tomás Cornejo y Catalina Saldaña. ¡Vamos remoliendo mi alma!: la vida popular en Santiago de Chile, 1870-1910. Santiago de Chile: lom, 2007.

- Silvester, Jeremy y Jan Bart Gewald, eds. Words Cannot be Found. German Colonial Rule in Namibia: An Annotated Reprint of the 1918 Blue Book. Leiden: Brill, 2003.

- Zimmerer, Jürgen. From Windhoek to Auschwitz?: Reflections on the Relationship between Colonialism and National Socialism. Berlín: De Gruyter, 2024.

❧ La investigación en la cual se basa este artículo contó con el apoyo del Estado de Chile a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (anid), y del proyecto Fondecyt 1230490, Trabajo, colonialismo y fronteras en América del Sur. Agradezco el apoyo del Centro fondap-Ideal, los aportes críticos de los/as evaluadores/as y de Lucía Venegas, la minuciosa labor editorial de Historia crítica y, especialmente, a Valentina Espinoza y Pablo Aguilera, quienes hicieron posible este trabajo.

1 Sobre el llamado “primer genocidio del siglo xx” y su continuidad en el nazi-fascismo, véase Jürgen Zimmerer, From Windhoek to Auschwitz?: Reflections on the Relationship between Colonialism and National Socialism (Berlín: De Gruyter, 2024). Un informe humanitario de la época producido por la Unión Sudafricana, movida por su interés en anexionarse los territorios bajo dominio alemán, además de un análisis contemporáneo, se encuentran en Jeremy Silvester y Jan Bart Gewald, eds., Words Cannot be Found. German Colonial Rule in Namibia: An Annotated Reprint of the 1918 Blue Book (Leiden: Brill, 2003).

2 Archivo Histórico Nacional (ahn), Fondo Judicial de Punta Arenas (fjpa), caja 190, leg. 241, Santiago de Chile-Chile.

3 Georges Balandier, El concepto de situación colonial (Ciudad de Guatemala: Ministerio de Educación, 1970); véase tambien Guillermo Bonfil Batalla, “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”, en Identidad y pluralismo cultural en América Latina (San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1992).

4 Alberto Harambour, “Sheep Sovereignties: The Colonization of the Falkland Islands/Malvinas, Patagonia, and Tierra del Fuego, 1830s-1910s”, en Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, editado por William Beezley (Nueva York: Oxford University Press, 2016).

5 Los tránsitos interestatales como clave de comprensión de la colonización en Patagonia fueron relevados especialmente en Alberto Harambour, “Borderland Sovereignties: Postcolonial Colonialism and State Making in Patagonia. Argentina and Chile, 1840-1925” (tesis doctoral en Historia, State University of New York at Stony Brook, 2012); y Joaquín Bascopé, En un área de tránsito polar: desde el establecimiento de líneas regulares de vapores por el estrecho de Magallanes (1872) hasta la apertura del canal de Panamá (1914) (Villa Tehuelches: CoLibris, 2018).

6 Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos: el cosmos según un molinero del siglo xvi (1976; Barcelona: Muchnick, 1997), 10.

7 Giovanni Levi, Microhistorias (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2009), 204.

8 Ginzburg, El queso, 25. Ginzburg toma la expresión archivos de la represión de Dominique Julia, y refiere a aquellos que registran huellas ambiguas o parciales de la cultura popular, subsumidas en contextos de regulación de la experiencia popular. En las últimas cuatro décadas la denominación ha aludido frecuentemente a repositorios en los que se registraron los crímenes de las dictaduras cívico-militares latinoamericanas.

9 Michael Löwy, Walter Benjamin: aviso de incendio (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005), 75.

10 ahn, fjpa, caja 241, legajo sin número ni identificación, aparentemente caratulado “Contra Sylvia Melchior” e iniciado el 18 de febrero de 1915.

11 En diferentes documentos se indicará un nombre distinto para Smith, lo mismo que para Lucía y otros testigos. Declaración de Juan Smith, 18 de febrero de 1915, ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, fojas 4-4b r.

12 Dirección General de Estadísticas (Chile), Censo de Población de la República de Chile (Santiago de Chile: Universo, 1925), 226; Alberto Harambour, Soberanías fronterizas: Estados y capital en la colonización de Patagonia. Argentina y Chile, 1830-1922 (Valdivia: Ediciones UACH, 2019).

13 Como demuestra la documentación consultada y según ha insistido Posada, el crimen de la trata muchas veces es inseparable del ejercicio de la prostitución. Véase Luisa Posada Kubissa, “Reflexiones críticas sobre la prostitución desde el modelo abolicionista”, Oñati Socio-legal Series 9, n.o 1 (2019).

14 Casa de tolerancia es la expresión utilizada en la documentación chilena de la época para referirse a los prostíbulos.

15 La expresión querido refiere a la pareja-proxeneta o proxeneta-pareja; querida, en cambio, remite en este contexto histórico a una pareja con la que no se tiene un vínculo legal, es decir, la amante.

16 ahn, fjpa, “Contra Manuel Pérez por ofensa a las buenas costumbres”, 12 de marzo de 1916, caja 260, leg. 25. La expresión remolear refiere a juerga o desenfreno popular, al margen del disciplinamiento oligárquico. Ver Maximiliano Salinas et al., ¡Vamos remoliendo mi alma!: la vida popular en Santiago de Chile, 1870-1910 (Santiago de Chile: lom, 2007).

17 ahn, fjpa, caja 260, fs. 18-19 r. y 24 r.

18 ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 5 r.

19 ahn, fjpa, caja 260, ff. 18-19 r.

20 Benjamín Vicuña, El Álbum de la Gloria de Chile: Homenaje al Ejército i Armada de Chile en la memoria de sus más ilustres marinos i soldados, muertos por la patria en la guerra del Pacífico, 1879-1883 (Santiago de Chile: Cervantes, 1885), 419.

21 ahn, fjpa, caja 260, ff. 18-19 r.

22 Aunque Sylvia Melchior declaró en inglés, sus expresiones quedaron registradas en castellano. Yancu Gordinschi debió pagar los servicios de un traductor para presentarse ante el juez en otro caso. “Cuenta de inversión”, El Comercio (Punta Arenas), 17 de mayo de 1915, 6.

23 “Hace tres o cuatro años atrás no existía la prostitución pública”, escribía en 1897 un plenipotenciario del Estado chileno de visita en la capital colonial; “desde esa fecha han principiado a venir casi por cada vapor de Montevideo i Buenos Aires mujeres públicas salidas de las casas más bajas de prostitución de esas grandes ciudades”. Mariano Guerrero, Memoria que el delegado del Supremo Gobierno en el territorio de Magallanes presenta al señor ministro de Colonización (Santiago de Chile: Imprenta i Librería Ercilla, 1897), 202. Véase Joaquín Bascopé, “Antes de la ley: salvajismo y comercio sexual en Tierra del Fuego y Patagonia austral, 1884-1920”, en Capitalismo y pornología: la producción de los cuerpos sexuados, ed. por Jorge Pavez y Lilith Kraushaar (Santiago de Chile: Quillca, 2011). Bascopé cita el “Reglamento de la Prostitución en la ciudad de Punta Arenas”, del 19 de agosto de 1898, incluido en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores (1899, tomo 3, anexo D, pp. 113-116), en las páginas 199 a 205. Sobre la regulación en Iquique, véase Rodrigo Henríquez, “La jarana del desierto: burdeles, prostitutas y pampinos en Tarapacá, 1890-1910”, en Arriba quemando el sol: estudios de historia social chilena, Colectivo Oficios Varios (Santiago de Chile: lom, 2004).

24 Ana Gálvez Comandini, “De lacra social a proletaria urbana: la novela social y el imaginario de la prostitución urbana en Chile, 1902-1940” (memoria de título para optar al grado de magíster en Historia, Universidad de Chile, 2011), 32-35.

25 Comisión de Alcaldes, Actas de sesiones de la Comisión de Alcaldes de Magallanes, año ١٩١٥ (Punta Arenas: El Comercio, 1916), 8, 10 y 50. También en ahn, fjpa, proceso sin número, iniciado el 29 de marzo de 1909, por infracción al Reglamento de las Casas de Prostitución, f. 3 r.

26 Comisión de Alcaldes, Actas, 52.

27 “Juzgado de Letras de Magallanes”, El Comercio (Punta Arenas), 27 de febrero de 1915, 3-4.

28 Alberto de Agostini, Treinta años en Tierra del Fuego (Buenos Aires: Euser, 1955), 40-41.

29 Lautaro Navarro, Censo jeneral de población i edificación, industria, ganadería i minería del territorio de Magallanes. República de Chile. Levantado por acuerdo de la Comisión de Alcaldes el día 8 de septiembre de 1906. Pasado i presente del territorio de Magallanes, t. 1 (Punta Arenas: Talleres de la Imprenta de El Magallanes, 1907), 172-179.

30 Navarro, Censo, 69-76.

31 Navarro, Censo, 12.

32 Un amplio y pionero estudio sobre el Chile central arroja conclusiones similares que en la Patagonia austral solo podían profundizarse dado el diferencial demográfico entre mujeres y hombres y la ausencia de trabajos industriales no ganaderos. Véase Elizabeth Hutchinson, Labor Appropriate to Their Sex: Gender, Labor, and Politics in Chile, 1900-1930 (Durham: Duke University Press, 2001), 39-40.

33 ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 10 r.

34 ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, ff. 4-5 r.

35 “Declaración de Sylvia Melchior”, en ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, ff. 6 v.- 9 v. He respetado el texto original, modificando solo los acentos y algunos signos de puntuación.

36 Véase, por ejemplo, el estudio transestatal de Charles van Onselen, The Fox and the Flies: The Criminal Empire of the Whitechapel Murderer (Londres: Vintage, 2007); para el Perú, véase Paulo Drinot, The Sexual Question: A History of Prostitution in Peru, 1850s-1950s (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), esp. caps. 1 y 3; para Chile, una polémica que arroja luces más amplias se encuentra en Ana Gálvez, “Prostitución y trata de blancas: el discurso internacional del victimismo (Chile, 1934)”, História Unisinos 22, n.o 2 (2018).

37 Declaración de Janko Gordinsky, en ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 12 r.

38 Declaración de José Duven Smith”, en ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 12 v.

39 Declaración de José Duven Smith, en ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 13 v.

40 ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 13 r.

41 ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 19 r.

42 ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 23 r.

43 ahn, fjpa, “Contra Sylvia Melchior”, f. 23 v.

44 La Razón (Punta Arenas), 24 de mayo de 1919, 6.

45 “Odisea de un niño”, El Socialista (Punta Arenas), 19 de agosto de 1919, 4. La cuestión del tutor del menor se prolongó durante al menos trece años, según se documenta en ahn, fjpa, “Nombramiento de un guardador”, caja 240, leg. 21.

46 Ursula Massmann, Swakopmund: A Chronicle of the Ttown’s People, Places and Progress (Swakopmund: Poly Press, 1983), 30.

47 Wolfram Hartmann, “Urges in the Colony: Men and Women in Colonial Windhoek, 1890-1905”, Journal of Namibian Studies 1 (2007): 46.

48 K. Molly O’Donnell, The Servants of Empire: Sponsored German Women’s Colonization in Southwest Africa, 1896-1945 (Oxford: Berghahn Books, 2023), 106.

49 Von Onselen, The Fox.

50 Von Onselen, The Fox, 296.

51 Massmann, Swakopmund, 30.

52 Richard Pierard, “The Transportation of White Women to German Southwest Africa, 1898-1914”, Race 12, n.o 3 (1971): 320.

53 Véase Bascopé, “Antes de la ley”, 181.

54 Véase Bascopé, “Antes de la ley”, 181.