Establecimiento de sistemas silvopastoriles en el sur del Atlántico, una estrategia para afrontar el cambio climático y contribuir a la seguridad alimentaria

Angela Rocío Vásquez-Urriago*

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA (Colombia)

Gregorio Zambrano-Moreno**

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA (Colombia)

Ricardo José Henríquez Crespo***

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA (Colombia)

María Margarita Ramírez Gómez****

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA (Colombia)

Marisol González González*****

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA (Colombia)

Leddy Ropero Barbosa******

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA (Colombia)

Marie-Hélène Dabat-Partiot*******

Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo CIRAD (Francia)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 10 • septiembre-diciembre 2024 • pp. 157-184

https://doi.org/10.53010/nys10.05

Recibido: 27 de julio de 2024 | Aceptado: 30 de septiembre de 2024

Resumen. Los sistemas silvopastoriles (SSP) en el sur del departamento del Atlántico (Colombia) surgieron como una estrategia de reconstrucción productiva y adaptación al cambio climático frente a las inundaciones causadas por la ola invernal entre 2010 y 2011, que afectó un área agropecuaria de más de 35 000 hectáreas en los seis municipios de esta región. Entre el 2012 y 2013 se establecieron 2 683 hectáreas con los SSP, en 778 predios de pequeños ganaderos. El seguimiento realizado en los últimos siete años (periodo 2017-2023), empleando la metodología del Balance Social de AGROSAVIA, indicó que al menos el 10 % del área de los SSP inicialmente establecidos se mantiene y que en algunos predios ampliaron las áreas. Con estos SSP, los productores lograron un aumento significativo en la producción de leche (más de cinco veces la producción obtenida en el sistema tradicional de ganadería extensiva, que es el sistema productivo alternativo que prima en la región) y con ello obtuvieron un beneficio económico adicional que se estimó en 4 millones de pesos (COP constantes en 2023) por hectárea/año, en promedio durante el periodo. De acuerdo a la percepción de los productores que tienen los SSP y a la observación realizada en sus fincas, durante visitas de campo y entrevistas, se identificaron importantes impactos ambientales —como la mejora en la conservación y calidad del suelo, así como la reducción en el uso de insumos de síntesis química— e impactos sociales —como la generación de ingresos y la mayor disponibilidad y calidad e inocuidad de alimentos (leche y carne)—, que estarían indicando una contribución de esta estrategia a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la seguridad alimentaria de los productores del Sur del Atlántico. Se hace imperativo aprender de esta experiencia para mejorar y profundizar procesos que acerquen a una transformación hacia la ganadería sostenible en Colombia.

Palabras clave: cambio climático, seguridad alimentaria, impacto ambiental, impacto social, silvopastoril.

Establishment of silvopastoral systems in the south of the department of Atlántico, a strategy to mitigate climate change and contribute to food security

Abstract. Silvopastoral systems (SPSs) in the south of the department of Atlántico (Colombia) emerged as a strategy for productive reconstruction and adaptation to climate change in response to the floods caused by the winter wave between 2010 and 2011, which affected an agricultural area of more than 35,000 hectares in the six municipalities of this region. Between 2012 and 2013, SPSs were established on 2,683 hectares on 778 smallholder farms. The monitoring conducted in the last seven years (2017-2023), using AGROSAVIA’s Social Balance methodology, indicated that at least 10% of the area of the initially established SPSs is maintained and that some farms expanded the areas. With these SPSs, producers achieved a significant increase in milk production (more than five times the production obtained in the traditional extensive livestock system, which is the alternative production system that prevails in the region), thus obtaining an additional economic benefit estimated at 4 million pesos (2023 COP constant) per hectare/year, on average during the period. According to the perception of the producers who have SPS and the observation made on their farms during field visits and interviews, significant environmental impacts were identified—such as improvement in soil conservation and quality and reduction in the use of chemical synthesis inputs—and social impacts—such as income generation and greater availability, quality, and safety of food (milk and meat)—which would indicate a contribution of this strategy to climate change mitigation and adaptation, as well as to the food security of producers in the south of the department of Atlántico. It is imperative to learn from this experience to improve and deepen processes to get closer to a transformation toward sustainable livestock farming in Colombia.

Keywords: climate change, food security, environmental impact, social impact, silvopastoral systems.

Estabelecimento de sistemas silvipastoris no sul do Atlántico, Colômbia: estratégia para lidar com as mudanças climáticas e contribuir para a seguridade alimentar

Resumo. Os sistemas silvipastoris (SSP) no sul da província de Atlántico (Colômbia) surgiram como estratégia de reconstrução produtiva e adaptação às mudanças climáticas diante das inundações causadas pela onda de inverno entre 2010 e 2011, que afetou uma área agrícola de mais de 35.000 hectares nos seis municípios dessa região. Entre 2012 e 2013, 2.683 hectares foram estabelecidos com os SSPs em 778 propriedades de pequenos criadores de gado. O monitoramento realizado nos últimos sete anos (2017-2023), utilizando a metodologia de balanço social da Agrosavia [Corporação colombiana de pesquisa agropecuária], indicou que pelo menos 10% da área dos SSPs inicialmente estabelecidos é mantida e que, em algumas propriedades, as áreas foram ampliadas. Com esses SSPs, os produtores obtiveram aumento significativo na produção de leite (mais de cinco vezes a produção obtida no sistema tradicional de pecuária extensiva, que é o sistema de produção alternativo que prevalece na região) e, assim, obtiveram benefício econômico adicional estimado em 4 milhões de pesos (aproximadamente mil dólares em 2023) por hectare/ano, em média, durante o período. De acordo com a percepção dos produtores que possuem o SSP e com a observação realizada em suas propriedades, durante as visitas de campo e entrevistas, foram identificados impactos ambientais importantes — como a melhoria na conservação e na qualidade do solo e a redução no uso de insumos químicos de síntese — e impactos sociais — como a geração de renda e a maior disponibilidade, qualidade e segurança dos alimentos (leite e carne) —, o que indicaria uma contribuição dessa estratégia para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e para a seguridade alimentar dos produtores do sul do Atlántico. É imperativo aprender com essa experiência para melhorar e aprofundar os processos que nos aproximam de uma transformação rumo à pecuária sustentável na Colômbia.

Palavras-chave: mudança climática, seguridade alimentar, impacto ambiental, impacto social, silvipastoralismo.

Introducción

La variabilidad climática y específicamente los fenómenos El Niño y La Niña se presentan en Colombia desde el siglo pasado, pero cada vez con mayor frecuencia e intensidad. En 2010, la rápida transición entre estos dos fenómenos causó una Ola Invernal (octubre de 2010 a mayo de 2011), con precipitaciones que alcanzaron hasta un 170 % por encima de lo normal (Sánchez, 2011) y que afectó por inundación y encharcamiento a cerca de un millón de hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria en diferentes zonas del país. Las consecuencias económicas, sociales y ambientales fueron severas y se evidenció la vulnerabilidad del país frente a estos fenómenos naturales. La mayor afectación por inundación se dio en la zona norte y en parte de las zonas central y sur colombianos. Solamente en la región Caribe (al norte del país), en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, el área afectada alcanzó alrededor de 276 306 hectáreas, de las cuales el 69 % estaban dedicadas a pasturas y el 31 % a cultivos transitorios y permanentes (Corpoica, 2014). En esta región, las zonas más afectadas fueron las del Canal del Dique, La Mojana y la Depresión Momposina.

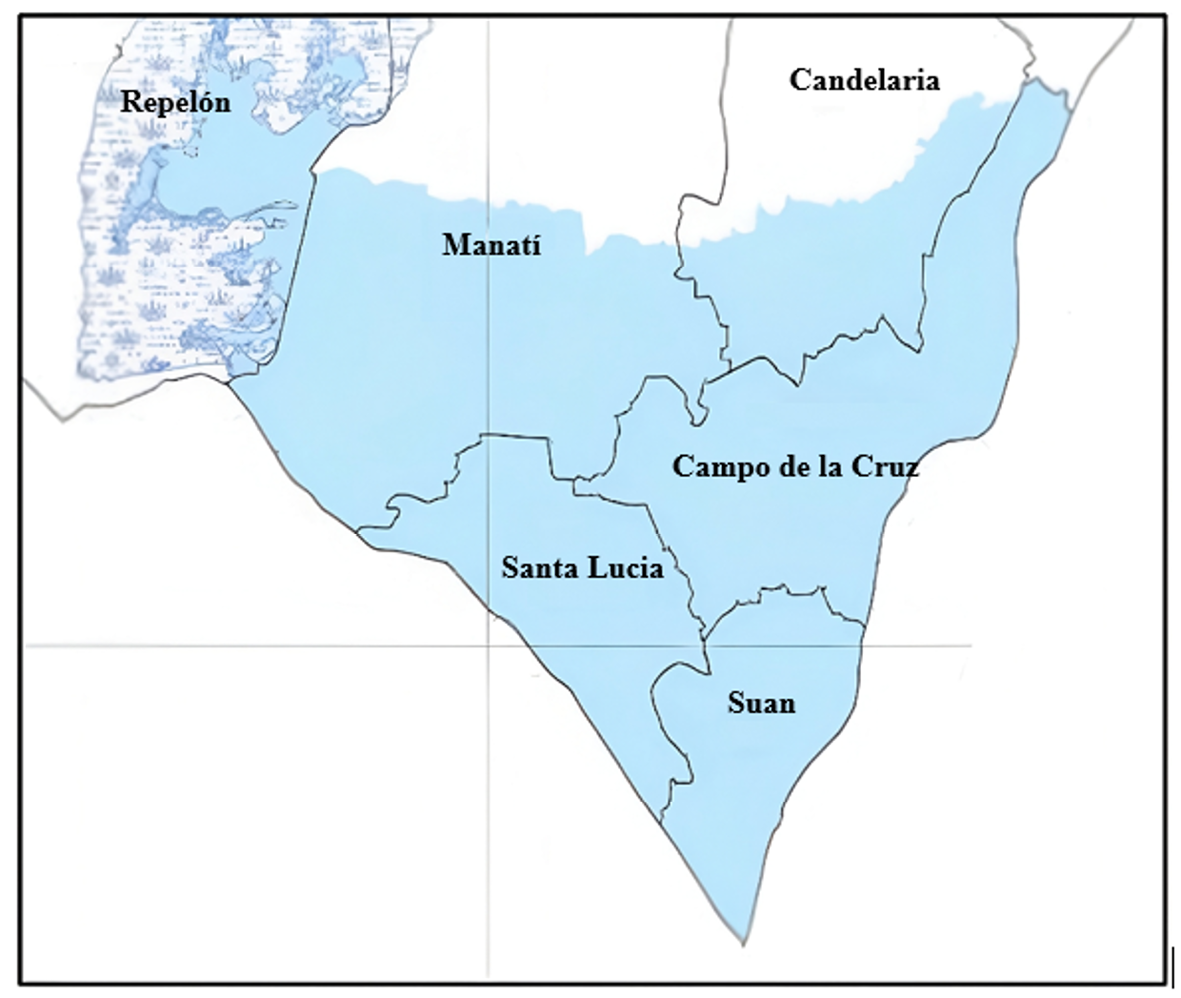

El Canal del Dique (bifurcación artificial del río Magdalena) sufrió una ruptura (el 17 de diciembre de 2010) que permitió la entrada de 2 200 millones de metros cúbicos de agua, que resultó en un estancamiento de cerca de 150 millones de metros cúbicos de agua (Sánchez, 2011) e inundó los municipios de Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suan y las tierras bajas de Repelón, Manatí y Candelaria, en el sur del departamento del Atlántico; afectando un área agropecuaria de más de 35 000 hectáreas (Ilustración 1). Entre los factores que acrecentaron la dimensión de la tragedia, están la ganadería y agricultura extensivas no controladas, que modificaron los cauces naturales de los caños y ciénagas que en el pasado controlaban las crecientes en época de invierno (Alvarado et al., 2019; Cepal, 2012).

Ilustración 1. Zona de inundación del sur del Atlántico. Fuente: Corpoica (2014).

La magnitud del problema llevó al Gobierno colombiano a declarar un estado de emergencia nacional y asignar recursos para afrontar la situación. Se creó el Fondo Adaptación, a finales del año 2011, para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas; también se creó una estrategia denominada Colombia Humanitaria, como parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la cual se invirtieron 5,5 billones de pesos (2 977 millones de dólares) en actividades de ayuda humanitaria y de rehabilitación, hasta su finalización en noviembre de 2014 (UNGRD, 2015).

En este contexto, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA, antes Corpoica), diseñó para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) un programa enfocado en caracterizar el impacto de las inundaciones sobre los suelos, los cultivos y los animales, y en asistir a pequeños productores agrícolas y ganaderos con semillas de pan coger y forrajes conservados. Este programa se ejecutó entre 2011 y 2012, en 17 departamentos y 148 municipios de Colombia, con un presupuesto de 21 060 millones de pesos (11,4 millones de dólares), provenientes de Colombia Humanitaria.

La caracterización inicial mostró que los suelos de las zonas inundadas presentaron pérdidas de la fracción de arena, con efectos negativos en la porosidad del suelo, reducción de la aireación y movimiento del agua, incremento en la compactación y dificultad en el crecimiento y profundización de raíces. En cuanto a la parte química, se presentó alcalinización de los suelos y pérdida de materia orgánica y nutrientes (fotografía 1).

Fotografía 1. Estado de los suelos en el Sur del Atlántico después de la inundación (enero-junio 2012)Fuente: Cajas (2013).

Como parte del programa, durante el año 2012 la Corporación desarrolló un proyecto de investigación y desarrollo para contribuir a mejorar la capacidad productiva del suelo mediante la implementación de sistemas silvopastoriles (SSP), con pequeños productores ganaderos de doble propósito de los municipios de Candelaria y Manatí. A partir del año 2013, el proyecto se extendió a todos los seis municipios del sur del Atlántico, en alianza con el MADR, el Fondo de Adaptación, la Gobernación del Atlántico y la Asociación de ganaderos de la costa norte (Asoganorte). Además de contribuir a la reactivación de la actividad productiva y al repoblamiento bovino, el proyecto buscaba recuperar la flora nativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y generar capacidad de adaptación al cambio climático en la ganadería de pequeña escala.

El proyecto inició con un análisis físico y químico del suelo para definir el tipo de labranza a utilizar; la mecanización se realizó con base en estudios previos de la Corporación para manejo de suelos degradados del Atlántico. El modelo del SSP se diseñó a partir de la experiencia de sistemas del Centro de Investigación de Turipaná de AGROSAVIA, ubicado en Cereté (Córdoba), con modificaciones que se definieron a partir de la caracterización y trabajo con las comunidades en el territorio para lograr mayor pertinencia e impacto. El modelo (ver Ilustración 2) está compuesto por un estrato bajo (pasturas nativas y mejoradas, y leguminosas), un estrato medio (especies arbustivas y leñosas forrajeras, en franjas intercalando guásimo (Guazuma ulmifolia), totumo (Crescentia cujete) y leucaena (Leucaena leucocephala); y un estrato alto (especies arbóreas maderables autóctonas de la región). Se incorporaron bovinos para la producción de leche y carne en un sistema de rotación de potreros, con cercas eléctricas alimentadas con energía solar, imitando las condiciones naturales de las especies bovinas (Portilla et al., 2015). La interacción de especies del modelo es multipropósito, los estratos bajo y medio buscan garantizar la producción de forraje a lo largo del año y aumentar su cantidad en una misma área; el objeto del estrato alto es generar sombra y disminuir la temperatura ambiente, capturar carbono, generar una barrera rompevientos y diversificar la producción con la inclusión de frutos, leña y madera. La rotación de bovinos busca tener periodos de ocupación óptimos de acuerdo con el tipo de pasturas y forrajes y la época del año, con los descansos que se requieren para su buen desarrollo y producción.

La estrategia incluyó capacitaciones en el manejo de semillas, labranza, potreros y árboles frutales y el establecimiento de parcelas demostrativas de cultivos forrajeros, diagnóstico de salud y producción animal. Durante el establecimiento de los SSP se entregaron cinco animales bovinos doble propósito (hembras gestantes) a cada productor participante, como estímulo a la reactivación ganadera. En total se establecieron 2 683 hectáreas con estos SSP, en 778 predios de pequeños productores ganaderos.

Ilustración 2. Modelo del sistema silvopastoril (SSP) establecido en los municipios del sur del Atlántico. Fuente: Cajas (2013).

A continuación, se presenta un sucinto marco teórico sobre la importancia de evaluar el rol de las estrategias de innovación en los cambios hacia la sostenibilidad. Posteriormente se plantea la metodología utilizada en este análisis y se muestran los resultados de la evaluación de impacto de la estrategia de establecimiento de SSP en el sur del Atlántico, desde el punto de vista económico, social y ambiental, con énfasis en aspectos relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático y la seguridad alimentaria.

Marco teórico

En la literatura existen varios modelos de innovación e interacción entre la investigación y el desarrollo (De Jong, 2011). El modelo de “transferencia de conocimientos y tecnología” mediante el cual los resultados de la investigación son “transferidos” por los servicios de extensión y “adoptados” por los “beneficiarios” (Kline y Rosenberg, 1986; Röling, 2009) se cuestiona cada vez más (Walker et al., 2010). Esta perspectiva ha tenido éxito en la mejora de la productividad, como lo demostró la Revolución Verde, pero las soluciones no siempre son aceptadas por los agricultores (Ekboir et al., 2017) y no logran resolver problemas más complejos que incorporan dimensiones sociales y ambientales, o incluso los agrava (Sumberg et al., 2013). Otros modelos más globales y sistémicos, basados en la interacción de los investigadores con otros actores privados y públicos del sistema de innovación en los territorios (Klerkx et al., 2012; Laperche et al., 2008; Temple et al., 2018; Touzard et al., 2015) y la investigación participativa, han sido criticados porque producen soluciones que tienen una capacidad genérica débil, que no se pueden adoptar a gran escala (De Janvry et al., 2011). El reto es grande y se requiere de una innovación agrícola desarrollada y diversificada entre los diversos actores de los territorios, y que se beneficie de procesos de construcción colectiva a largo plazo, para tener un impacto en el desarrollo sostenible.

Aun así, cada vez se reconoce más la importancia de la investigación agrícola en los cambios técnicos y organizacionales que contribuyen al desarrollo sostenible (Faure et al., 2018; Wallace y Rafols, 2015). Pero no solo se requiere de los investigadores que aporten soluciones a los grandes desafíos del planeta y de la humanidad, sino también que den prueba de su eficacia. Los financiadores, responsables de la formulación de políticas y la sociedad en general, esperan una mayor rendición de cuentas por parte de los investigadores y sus instituciones (Blundo-Canto et al., 2019; 2023; Foray et al., 2012; Leeuwis et al., 2018; Morgan et al., 2022). En este sentido, se han desarrollado múltiples métodos de evaluación ex post para analizar y comprender el impacto de las innovaciones. Los recientes avances se basan a menudo en estudios de casos (Yin, 2009), son participativos (Baron y Monnier, 2003), consideran que los investigadores son solo unos actores entre otros del sistema de innovación (Mayne, 2001; Morton 2015), incorporan la comprensión de los mecanismos que jalonan el camino de impacto (Douthwaite y Hoffecker, 2017), movilizan diferentes tipos de conocimientos y percepciones (Ridde, 2006); y tienen una ambición cualitativa sin descuidar lo cuantitativo (Joly y Matt, 2022).

Materiales y métodos

El Balance Social es un instrumento a través del cual AGROSAVIA, desde el año 2017, estima y comunica anualmente el retorno que genera a la sociedad a partir de la investigación y de su accionar en los territorios del país. Es un mecanismo clave de rendición de cuentas ante la sociedad y, también, se constituye en una fuente de aprendizaje a nivel interno para orientar nuevas actividades de investigación y vinculación1. El Balance Social incorpora la estimación de la adopción y el impacto de un grupo de tecnologías a resaltar, ofrecidas por la Corporación y que han sido integradas al sector productivo agropecuario y agroindustrial del país. La estrategia de establecimiento de SSP en el sur del Atlántico se incluyó en este grupo de tecnologías, teniendo en cuenta su relevancia en términos de adaptación al cambio climático y el aporte para la reconstrucción productiva y social de esta región del país.

La metodología del Balance Social contempla varios de los nuevos preceptos metodológicos de evaluación de impacto que se mencionan en la literatura. Se alimenta de manera importante de la percepción de distintos actores del sector agropecuario, entre productores, asistentes técnicos, gremios, especialistas del sector, etc.; incorpora indicadores multidimensionales (aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales); y utiliza estimaciones cuantitativas y cualitativas para brindar una comprensión integral del impacto de las innovaciones. Para esto, utiliza métodos relativamente sencillos y viables económica, temporal y técnicamente; que permiten cumplir con el reto de realizar las estimaciones de las tecnologías de manera simultánea y continua, año a año. Dado que no se basa en la representatividad estadística, no conlleva a una medición precisa, sino a una estimación mínima del uso y de los impactos de las tecnologías (los que se logran evidenciar), y se aplica el principio de precaución, para evitar atribuir a las tecnologías analizadas un impacto sobre la sociedad que podría no ser real. Los SSP se analizaron siguiendo esta metodología, la cual incluye tres fases.

Fase 1: estimación del uso de la tecnología. Consiste en recopilar el número de hectáreas y el número de productores con uso de la tecnología cada año y en identificar factores que han contribuido o frenado este proceso. Para el caso de los SSP, en el primer año de análisis (2017), el equipo encargado de realizar las estimaciones fue a la zona de intervención, los seis municipios del sur del Atlántico, e identificó múltiples actores que podrían tener conocimiento sobre la existencia y estado actual de estos SSP, como asistentes técnicos de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), asistentes técnicos independientes, gremios ganaderos, representantes legales de cooperativas y asociaciones de productores. A partir de la entrevista con estos actores se logró identificar un listado de 79 predios donde el SSP estaba aún funcionando y sus áreas; posteriormente, con el fin de constatar la situación de los SSP en algunas de estas fincas, el equipo realizó una visita a un pequeño grupo de ellos (12 predios), distribuidos en los seis municipios. A partir del 2018, con el fin de hacer seguimiento a la evolución, anualmente se entrevistó a todos los actores identificados y se visitó cada vez a un grupo distinto de aproximadamente 10 predios del listado, cuidando de incluir los diferentes municipios; así, en total, en el periodo de estudio 2017-2023, se visitaron 71 predios del listado. Adicionalmente, cada año se consultó a los actores entrevistados, a los productores visitados y a aquellos que dejaron de utilizar el sistema, sobre los factores que favorecieron u obstaculizaron el uso de los SSP.

Fase 2: estimación del impacto económico de la tecnología. Consiste en cuantificar, cada año, los beneficios económicos adicionales para los productores por el uso de la tecnología, considerando tres vías posibles: aumento de productividad, disminución en los costos de producción o aumento en el precio del producto. Se calcula el excedente económico para el productor (Cadena et al., 2022; Días et al., 2008; Sepúlveda, 2015), utilizando como comparativo la segunda mejor alternativa tecnológica (en términos económicos) disponible para el sistema productivo y la región. En el caso de los SSP la alternativa tecnológica disponible para los productores de la zona es el sistema tradicional de pastoreo extensivo. Así, se estimó la productividad (en términos de litros de leche/hectárea año), la estructura de costos de producción y el precio de venta de la leche pagado al productor, en ambos sistemas. La información de productividad y costos de producción por hectárea, para el caso de los SSP, se obtuvo de los predios visitados que se mencionaron en la fase 1 (aproximadamente 10 cada año, 71 en total para el periodo); y para el sistema tradicional se consultó a fincas vecinas que no contaban con el SSP; para cada una de estas variables se generó un promedio por municipio y luego se calculó un promedio ponderado, teniendo en cuenta el número de hectáreas con uso del SSP en cada municipio. La información del precio de la leche pagado al productor se obtuvo de cooperativas comercializadoras en cada uno de los municipios.

Fase 3: estimación del impacto social y ambiental de la tecnología. Consiste en identificar los cambios socioambientales, positivos o negativos, atribuibles a la tecnología. Se utiliza el método de Evaluación de Impactos Ambientales de Innovaciones Tecnológicas (Ambitec - Agro) desarrollado por la Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) (Rodrigues et al., 2002 y 2017) y aplicada en múltiples estudios de análisis de impacto en el sector agropecuario (entre los más recientes Alderete y Aybar, 2021; Filho et al., 2022; Fritzen et al., 2024; Souza et al., 2024). Este método se basa en la percepción y experiencia de una muestra de productores adoptantes y en la observación en sus fincas, de cambios positivos o negativos, por efecto de la tecnología, con respecto a 138 indicadores, que se organizan en 28 criterios relacionados con aspectos como eficiencia tecnológica, calidad ambiental, efectos en el consumidor, empleo, ingresos, salud y administración de recursos y de la finca. Aunque es un método cualitativo, los cambios se cuantifican en una escala numérica, de acuerdo con la magnitud e importancia del cambio y al alcance espacial; y dada una ponderación en los indicadores se obtiene un índice de impacto sobre cada criterio analizado y, de manera agregada, sobre la tecnología, en una escala que va de -15 a +15, desde el mayor impacto negativo posible hasta el mayor impacto positivo posible2. Para la aplicación del método en este caso, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los responsables de los predios visitados cada año (los mismos mencionados en las fases 1 y 2) y se identificaron los cambios en los indicadores por efecto de la tecnología, a través de la comparación con la situación del mismo predio y productor antes del establecimiento del SSP. Con la información recolectada, se valoraron las matrices de ponderación y se calcularon los índices de impacto.

Con el fin de tener una visión más clara del impacto de los SSP sobre la adaptación y mitigación al cambio climático y sobre la seguridad alimentaria, aspectos esenciales que justificaron el diseño de esta estrategia, se tomaron 52 de los 138 indicadores de Ambitec, directamente relacionados con cada uno de estos dos aspectos y, a partir de un promedio simple, se generó un índice de impacto sobre cada uno de ellos.

Resultados

Fase 1. Implementación de los SSP en el sur del Atlántico

En el año 2017, cuando inició el seguimiento al impacto de la muestra de tecnologías de AGROSAVIA, se logró constatar la permanencia del SSP en al menos 228 hectáreas en producción, en manos de 79 productores. También se evidenció que algunos productores habían ampliado el área, llegando a 21 hectáreas adicionales. Durante el seguimiento que se realizó los siguientes años se observó que se mantuvo el área del establecimiento inicial y la cifra de ampliación alcanzó 67,5 hectáreas al final del periodo, para un área total de 295,5 hectáreas con los SSP (ver Tabla 1).

|

Año |

Número de productores |

Área establecida durante la estrategia que se mantiene (ha) |

Área establecida después de la estrategia (ha) |

Área total en producción (ha) |

|

2017 |

79 |

228 |

21 |

240,6 |

|

2018 |

79 |

228 |

37,5 |

265,5 |

|

2019 |

79 |

228 |

65,5 |

293,5 |

|

2020 |

79 |

228 |

65,5 |

293,5 |

|

2021 |

79 |

228 |

65,5 |

293,5 |

|

2022 |

79 |

228 |

65,5 |

293,5 |

|

2023 |

79 |

228 |

67,5 |

295,5 |

Tabla 1. Evolución del uso de los SSP. Fuente: elaboración propia.

Esta estimación indicaría una permanencia de solo cerca del 10 % de los SSP establecidos durante el proyecto. Sin embargo, esta valoración corresponde a lo que se logró evidenciar y no se descarta que por brechas en la información el área real con estos sistemas sea mayor. Aun así, el estudio sí reveló un importante abandono de los sistemas por parte de los pequeños productores que hicieron parte de la estrategia. Uno de los principales factores identificados fue la falta de acompañamiento técnico permanente, que hizo que los productores, acostumbrados al sistema tradicional de producción, no pudieran llevar a cabo de manera exitosa las nuevas prácticas (por ejemplo, el manejo de pasturas mejoradas y de los árboles, y el estricto esquema de rotación de los animales). Este aspecto coincide con elementos identificados por Smith et al. (2022), quienes encontraron que la falta de información y de asistencia técnica fue el principal obstáculo a la hora de implementar este tipo de sistemas en varios países.

Por otra parte, varios estudios señalan que la adopción de sistemas silvopastoriles en Colombia y, en general, en Latinoamérica es muy baja, dado que, además de las especificaciones de la tecnología y el acceso a conocimiento y asistencia técnica, está influenciada por múltiples factores como la aversión al riesgo, la disponibilidad de mano de obra para las labores y de insumos productivos, el acceso a créditos, la tenencia de la tierra y los marcos reguladores, entre otros (Jara-Rojas et al., 2020; Martínez-García et al., 2013; Tschopp et al., 2022). En la Tabla 2 se muestran los principales factores relacionados con la tecnología y con el entorno que, según los productores y actores del sector entrevistados, han facilitado o retrasado la implementación de los SSP.

|

Factores que han facilitado la implementación |

|

|

Características de la tecnología |

Características del entorno |

|

|

|

Factores que han retrasado la implementación |

|

|

Características de la tecnología |

Características del entorno |

|

|

Tabla 2. Factores relacionados con la implementación de los SSP. Fuente: elaboración propia.

Fase 2. Estimación del impacto económico de los SSP

El estudio evidenció que con el SSP se logró incrementar de manera sustancial la productividad de leche. Se pasó de una carga animal de una vaca por hectárea, en el sistema tradicional de pastoreo extensivo predominante en la región, a tres vacas por hectárea con el SSP. Además, aumentó la productividad por animal, al pasar de una producción de 2,95 litros de leche/vaca/día en promedio durante el periodo de estudio (2017 - 2023), a 5,4 litros de leche/vaca/día (de acuerdo al régimen de lluvias de cada año esta productividad varió en un rango de 5 a 6 litros de leche/vaca/día). Teniendo en cuenta que la producción de leche fue de 270 días al año en ambos sistemas, se tuvo una producción en el SSP de 4 376 litros de leche por ha/año en promedio, superando 5,5 veces la producción en el sistema tradicional. Este aumento de productividad representó un aporte fundamental a la seguridad alimentaria de la región, tanto por la mayor disponibilidad de este alimento básico de la canasta familiar, como por los mayores ingresos obtenidos por los pequeños productores que establecieron el SSP.

El beneficio económico adicional para los productores con el SSP, en comparación con el que hubieran obtenido con el sistema productivo tradicional, se estimó en promedio en 4 millones de pesos (COP constantes 2023) por hectárea/año durante el periodo; en un rango de entre 2,9 y 5 millones de pesos, dependiendo de las variaciones anuales en el rendimiento, el precio de venta de la leche y los costos adicionales de producción que implicó tener el SSP. La estimación del beneficio adicional total para los productores con los SSP en el periodo de los siete años analizados, que corresponde a la sumatoria del producto de las hectáreas con el SPP cada año del periodo por el beneficio adicional anual por hectárea, ascendió a 7 899 millones de pesos (COP constantes del 2023) (2,2 millones de dólares) (ver Tabla 3)

|

Año |

Productividad (litros leche/ hectárea año) |

Precio unitario ($ /t leche) |

Costo adicional ($ / ha año) |

Beneficio adicional unitario ($) |

Beneficio adicional productores ($) |

||

|

SSP |

Tradicional |

Diferencia |

|||||

|

A |

B |

C |

(A*B)-C |

||||

|

2017 |

4 860 |

756 |

4 104 |

1 279 |

1 021 200 |

4 227 279 |

1 017 083 401 |

|

2018 |

4 860 |

756 |

4 104 |

1 239 |

989 748 |

4 097 078 |

1 087 774 259 |

|

2019 |

4 050 |

810 |

3 240 |

1 266 |

1 155 910 |

2 945 121 |

864 392 875 |

|

2020 |

4 050 |

810 |

3 240 |

1 318 |

1 137 500 |

3 134 125 |

919 865 783 |

|

2021 |

4 421 |

810 |

3 611 |

1 378 |

999 335 |

3 976 495 |

1 167 101 181 |

|

2022 |

4 151 |

810 |

3 341 |

1 781 |

1 329 002 |

4 621 352 |

1 356 366 762 |

|

2023 |

4 370 |

810 |

3 560 |

1 790 |

1 342 327 |

5 030 635 |

1 486 552 559 |

|

$: corresponde a valores constantes 2023 |

Total |

7 899 136 821 |

|||||

Tabla 3. Estimación del beneficio adicional para los productores por el uso de los SSP – vía aumento de productividad. Fuente: elaboración propia.

Fase 3. Estimación del impacto ambiental y social de los SSP

El análisis de impactos socioambientales de los SSP mostró un comportamiento muy favorable. En promedio, para los siete años de estudio, el valor del índice general de impacto de la tecnología fue de +4,35 (en una escala de -15 a +15), y se observó un impacto positivo en 27 de los 28 criterios valorados en Ambitec-Agro (Gráfico 1)3.

Gráfico 1. Índices de impacto de los SSP sobre los 28 criterios de Ambitec-Agro (promedio 2017-2023).Fuente: elaboración propia.

Reorganizando parte de esta información, se analizó el impacto de los SSP sobre dos aspectos fundamentales a los que debería responder especialmente esta tecnología, la adaptación y mitigación al cambio climático y la seguridad alimentaria. Para el primer caso se generaron seis índices de impacto y para el segundo se conformaron cinco índices (Gráfico 2)4.

Gráfico 2. Índices de impacto de los SSP sobre variables relacionadas con adaptación y mitigación al cambio climático y seguridad alimentaria (promedio 2017-2023).* Los indicadores de este índice no se analizaron en el periodo 2017 - 2020, solo se incorporaron en los últimos tres años. Fuente: elaboración propia.

En términos de adaptación y mitigación al cambio climático, el impacto más importante que han logrado estos SSP es la mejora en la conservación y calidad del suelo. Los productores aprecian cambios fundamentales en las características del suelo, ya que cuando tenían el sistema tradicional extensivo (antes de la ola invernal) el suelo era de color amarillo, con amplias zonas sin cobertura vegetal, presentaba agrietamiento y en época de lluvias con las escorrentías se perdía la materia orgánica y no había retención de la humedad. Posteriormente, lo que observan es un suelo de mejor color, con amplia cobertura vegetal, adecuada humedad y actividad biológica con presencia de fauna benéfica como lombrices y escarabajos. Esto fue posible gracias al acondicionamiento del suelo y al arreglo multiestrato en el que los arbustos forrajeros y las especies leñosas brindaron, a través de sus raíces, aireación al suelo y retención de la humedad. Las pasturas se mantuvieron, aumentó la materia orgánica, se evitó la erosión y mejoró la biología del suelo. En general se dio una beneficiosa interacción suelo-plantas-ambiente (fotografía 2). Los estudios de Murgueitio et al. (2016) y Schinato et al. (2023) resaltan los beneficios de los silvopastoriles en términos de reducción de erosión y escorrentía, mejora en la estructura del suelo y retención de humedad, así como su efecto sobre la mejora en la biodiversidad y la fertilidad de este recurso.

Fotografía 2. Mejora y conservación del suelo en el Sur del Atlántico con los SSP. Fuente: fotografías tomadas por R. Henríquez durante el trabajo de campo en 2023.

Otro impacto destacable es la reducción en el uso de insumos de síntesis química. Los productores indicaron una disminución en el uso de herbicidas para el control de malezas de más del 50 % debido a que la rotación de potreros permitió maximizar el aprovechamiento de los forrajes, con lo que disminuyó el pisoteo y el crecimiento de malezas dispersas y se requirió hacer solo controles localizados. Incluso algunos productores los realizaron de forma manual, sin uso de ningún insumo. También manifestaron que hubo una reducción significativa en la utilización de productos veterinarios como desparasitantes, insumos para baños y vitaminas. Lo anterior debido a que la rotación de los animales y las mejores condiciones de hábitat hicieron que disminuyera la población de parásitos (como moscas y garrapatas) y su afectación al ganado. Así mismo, la disponibilidad de comida durante las diferentes épocas del año y el suplemento nutricional en términos de minerales que aportaron los arbustos mantuvieron a los animales en condiciones corporales deseables; y las buenas características ambientales les permitieron estar más tranquilos, sufrir menor estrés y, finalmente, estar más sanos. Frente a esto, López-Vigoa et al. (2017) resaltan la importancia de los SSP en los países tropicales sobre la disminución de las poblaciones de parásitos que afectan los bovinos y la mejora en su respuesta inmune, debido a su óptima nutrición y bienestar. Adicionalmente, los productores indicaron que disminuyó o se eliminó la necesidad de aplicación de fertilizantes químicos al suelo; en este sentido, Murgueitio et al. (2016) señalan que un SSP, siempre que sea bien manejado, ofrece forraje de alta calidad nutricional sin demandar fertilizantes de síntesis química para su mantenimiento.

Otro impacto, aunque menos fuerte, es el logrado en términos de reaprovechamiento y reciclaje, tanto de residuos de la producción como de los domésticos. En los SSP los productores informaron del uso del estiércol resultante en los potreros como abono orgánico y de desechos de las cocinas de las familias para complementar la alimentación animal; también evidenciaron mejora en prácticas como la separación de residuos y reciclaje. Recientemente, se observó a nivel de algunos productores una práctica nociva, la quema de basuras, por lo que el índice promedio relacionado con destinación de residuos fue negativo.

También se dio un impacto moderado sobre la conservación de la vegetación y recuperación de ecosistemas, gracias a que con el SSP se restauraron algunas especies nativas, como es el caso de las plantas leñosas de totumo, trupillo y guácimo; y con ellas se observó el retorno a las fincas de fauna como toches, loros, guacharacas, garzas, codornices, conejos, ardillas y zorros. En general con el sistema se contribuyó a generar corredores ambientales y a recuperar ecosistemas degradados por la ganadería extensiva. Los productores afirman que, conscientes del beneficio sobre el ecosistema y el bienestar animal, se esmeran en proteger los árboles y arbustos del SSP.

Frente al aprovechamiento energético, hubo repercusión sobre la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) relacionada con el menor uso de insumos químicos y con el efecto positivo que generan las especies leguminosas, arbusivas, leñosas y arbóreas del SSP. Además, se valoró el aumento en la generación de abono orgánico y en la fijación de nitrógeno en el sistema. Al respecto, Murgueitio et al. (2016) mencionan que los SSP pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en más del 30 %, en comparación con sistemas de pastoreo intensivo sin árboles y con fertilización, por la elevada fijación de nitrógeno atmosférico, el mayor contenido de materia orgánica en el suelo, la producción de biomasa leñosa de los maderables y las menores emisiones de metano (CH4) de los rumiantes; y que este efecto hace que sean atractivos y elegibles para contribuir a la adaptación al cambio climático global. La disminución de gases de efecto invernadero y el incremento en el secuestro de carbono en los SSP también se resalta de forma importante en Alonso (2011); Arciniegas-Torres y Flórez-Delgado (2018); Chará et al. (2020); Contreras-Santos et al. (2019) y Schinato et al. (2023). Los productores también refirieron una disminución en el uso de combustibles fósiles, por el menor empleo de guadañas y motobombas, y un aumento en el uso de energías alternativas con los paneles solares para las cercas divisorias de los potreros; en algunos casos, donde las cercas funcionaron con electricidad se valoró, por el contrario, un aumento en el uso de este tipo de energía con una afectación negativa.

Un último impacto en temas relacionados con adaptación y mitigación al cambio climático, aunque menos notorio, se presentó en cuanto al uso del agua acorde con la disponibilidad temporal; gracias a la adaptación del sistema a la sequía, a la mayor capacidad del suelo para retener el agua y a su alto contenido de humedad, y a la producción de forraje sin necesidad de riego, se requirió un menor uso de agua en comparación con el de la ganadería tradicional.

Por otro lado, con respecto a la seguridad alimentaria, el mayor impacto de los SSP fue sobre la generación de ingresos de los pequeños productores. Varios elementos contribuyeron a la seguridad, estabilidad, cantidad y diversificación de sus ingresos: el aumento en la producción de leche, la mayor ganancia de peso de los terneros, el incremento en el índice reproductivo de las hembras dado por la disminución en el número de días abiertos o días requeridos para quedar gestantes, la mayor carga animal, la permanencia de los animales en la finca durante todo el año a diferencia del sistema de ganadería extensiva en el que se requería llevarlos a zonas bajas a pastorear en la época de verano (trashumancia), la eliminación de costos por pastoreo y compra de silo y heno; y la siembra de cultivos en las fincas. Lo manifestado por los productores y la estimación de beneficio económico adicional para el productor presentado anteriormente indican que los SSP han contribuido a que las familias tengan mayor capacidad adquisitiva para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el acceso a la alimentación.

El segundo impacto, también muy representativo de estos SSP, fue el aumento en la disponibilidad de alimentos. Uno de los aspectos más notorios con los SSP, y que resaltaron los productores, es la garantía y aumento en la producción de leche y carne. El manejo del suelo a través de la rotación de potreros y la eliminación del sobrepastoreo, el establecimiento de pasturas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas y los demás estratos del sistema, permitieron el aumento y estabilidad en la producción de forrajes durante todo el año, conservando su calidad nutricional y, por lo tanto, el aumento representativo en productividad y en carga animal, como se describió en la sección anterior. Adicionalmente, en las fincas se aprovecharon áreas para cultivos de pancoger como yuca, maíz, ahuyama y fríjol, para el consumo de las familias productoras. Los estudios previos de Chará et al. (2020) y Sandoval et al. (2023) también resaltan el incremento en la productividad de leche y carne en los sistemas silvopastoriles y la estabilidad de la producción, que permite romper con la estacionalidad.

También destacó el impacto sobre la calidad e inocuidad de los alimentos. Aunque no se han realizado pruebas de laboratorio sobre la calidad del alimento que se produjo en estos SSP, es de esperar que la disminución significativa en el uso de herbicidas y productos veterinarios químicos y, por tanto, la menor exposición de los bovinos a estos elementos nocivos hace que la leche y la carne producida tenga menos contaminantes que afecten la salud humana. Adicionalmente, el excelente cubrimiento de necesidades nutricionales que logran los bovinos en el sistema se ve reflejado en las mejores características de calidad del producto final; por ejemplo, los productores refieren que actualmente la leche tiene mayor contenido de sólidos totales, lo que da mayor estabilidad y facilidad para la producción de queso que ellos mismos elaboran. De acuerdo con Murgueitio et al. (2016), uno de los atributos de los SSP es que incrementan el contenido de los sólidos totales y proteína en la leche, dos de los parámetros más importantes de calidad que reconoce la cadena láctea moderna.

Además, hubo un impacto moderado sobre la conservación y recuperación de saberes ancestrales. Algunos productores comentan que la ola invernal, a pesar de que fue una tragedia que devastó y generó pérdidas incalculables, hizo ganar la atención del Gobierno y el país sobre esta zona agropecuaria que estaba olvidada. Y, con la intervención de las entidades, se establecieron estas prácticas de manejo agrícolas y ganaderas más amigables con el medio ambiente, que permitieron recuperar y conservar especies autóctonas, de flora y fauna, y rescatar costumbres de la región que se habían perdido con la ganadería extensiva, como es el caso del mantenimiento de trupillales (árbol de trupillo) para mitigar la época seca. Con esta estrategia los productores han logrado conservar el carácter ganadero fiel a su tradición.

Finalmente, se observó un pequeño impacto sobre la generación de empleo. Aunque estos sistemas se manejan principalmente con mano de obra familiar, los mayores ingresos para los productores y la diversificación de las actividades en las fincas, generaron opciones de contratación de personal temporal para labores como la siembra de cultivos transitorios y el apoyo a labores de ordeño; lo que contribuyó a dinamizar la economía local y mejorar las condiciones de vida de parte de la población.

Conclusiones

Los resultados del análisis de impacto económico, social y ambiental de los SSP establecidos en el sur del Atlántico, que se realizó para un periodo de siete años (2017-2023), muestran importantes aportes en términos de adaptación y mitigación al cambio climático y de seguridad alimentaria para las comunidades. Aunque estos resultados van en la misma línea de estudios previos que documentan los impactos de los sistemas silvopastoriles, el principal aporte de este trabajo radica en el análisis multidimensional de los efectos de esta estrategia en términos, no solo de la reconstrucción de la capacidad productiva, sino también de la resiliencia en general de un territorio, tras un fuerte choque. Es un ejemplo de cómo la investigación, a partir de la interacción con diversos actores locales, generó una opción productiva que permitió a la población local salir de una situación de crisis climática y social profunda. Sin duda, se observa la alta pertinencia de esta estrategia para la región, los SSP han cumplido con el propósito para el que fueron establecidos, los productores que los apropiaron están hoy en día mucho mejor preparados para los efectos adversos del cambio climático, que antes de la ola invernal del 2010. Esta estrategia está en la línea de la transformación hacia sistemas ganaderos sostenibles, bajos en emisiones de GEI y adaptados al cambio climático, por la que propenden los Lineamientos de Política de Ganadería Bovina Sostenible - GBS 2022-2050, planteados para el país.

Sin embargo, desde el punto de vista de la permanencia de los SSP, el resultado no es muy favorable. Aunque no se realizó una medición precisa y hay vacíos de información, según este estudio al menos el 10 % de los productores y del área establecida inicialmente han permanecido con el sistema, lo que estaría indicando que hubo una alta tasa de abandono de esta iniciativa. Aunque el estudio no profundizó en los factores que pudieron causar esta situación, sí se identificaron algunos elementos clave; por un lado, la falta de acompañamiento técnico permanente, después del establecimiento de los SSP, a los pequeños productores acostumbrados al sistema de ganadería extensiva tradicional; por otro lado, características propias del sistema como la complejidad y costo que implican algunas labores, la falta de disponibilidad de semillas o la dificultad de adaptación de algunas especies. Es relevante ahondar en la comprensión del proceso de innovación en esta experiencia en el sur del Atlántico para plantear y rediseñar estrategias que incluyan modelos silvopastoriles aún más acordes con las condiciones sociales, culturales y ambientales de los territorios; espacios más participativos y de construcción colectiva y sensibilización, previos al establecimiento de algún modelo; capacitación y acompañamiento técnico a los productores, especialmente durante los primeros años para que se logren superar las dificultades; y procesos integrales de fortalecimiento de las comunidades en la transición de sistemas productivos convencionales a sistemas más sostenibles.

Este estudio confirma el interés de utilizar enfoques de evaluación integrales (desde diversos ámbitos: ambiental, social, económico, etc.) y que generan información cualitativa y cuantitativa, para comprender los procesos de innovación y extraer aprendizajes que permitan actuar para ampliar los impactos positivos y reducir los impactos no deseables.

Referencias

Alderete, S. y Aybar, V. (2021). Propuesta metodológica para la evaluación del impacto multidimensional de una innovación tecnológica. Estudio de caso: Riego por Goteo. Ediciones INTA, Serie Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los sistemas de producción y recursos naturales.

Alonso, J. (2011). Los sistemas silvopastoriles y su contribución al medio ambiente. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 45(2), 107-115.

Alvarado, O. M., Ramírez, U. D., García, T. D., Vargas, C. G., Bermúdez, G. H., Castellanos, G. S., Amor, B. H., Blanco, C. y Henao-Calad, M. (2019). El renacer del Sur: Todo es mejor. Next Print.

Arciniegas-Torres, S. P. y Flórez-Delgado, D. F. (2018). Estudio de los sistemas silvopastoriles como alternativa para el manejo sostenible de la ganadería. Ciencia y Agricultura, 15(2), 107-116.

Baron, G. y Monnier, E. (2003). Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’évaluation avec la société civile. Informations Sociales, 110, 120-129.

Blundo-Canto, G., Rodríguez-Borray, G., Vásquez-Urriago, Á., Ramírez-Gómez, M., Zambrano-Moreno, G., Tibaduiza-Castañeda, L., Huertas-Carranza, B., Santacruz-Castro, A., Agudelo-Choicontá, B., Soullier, G., Proietti, C., Mejía-Mejía, A., Ferré, M. y Romemont, A. (2023). Impact Weaving: An Approach to Strengthening the Plausibility of Anticipated AR4D Impact Pathways. European Journal of Development Research, 35, 402–425. https://doi.org/10.1057/s41287-022-00566-6

Blundo-Canto, G., Triomphe, B., Faure, G., Barret, D., De Romemont, A. y Hainzelin, E. (2019). Building a culture of impact in an international agricultural research organization: Process and reflective learning. Research Evaluation, 28(2), 136-144. https://doi.org/10.1093/reseval/rvy033

Cadena P., A. M., Riascos D., M. E., Castro J., A., Delgado S., A. M., Zambrano M., G., y Vásquez-Urriago, Á. R. (2022). Impacto de las variedades Obonuco Andina y San Isidro en el departamento de Nariño, Colombia. Revista de Investigaciones Altoandinas, 24(4), 257-266. http://dx.doi.org/10.18271/ria.2022.452

Cajas, S. (2013). Mejoramiento de la producción de alimentos mediante el escalamiento de sistemas silvopastoriles asociados en su primera fase con cultivos transitorios. Informe final de Proyecto. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.

Chará, J., Reyes, E., Peri, P., Otte, J., Arce, E. y Schneider, F. (2020). Sistemas silvopastoriles y su contribución al uso eficiente de los recursos y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Evidencia desde América Latina. CIPAV, FAO y Agri Benchmark, Editorial CIPAV.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2012). Valoración de daños y pérdidas. Ola invernal en Colombia, 2010-2011. Misión BID - Cepal.

Contreras-Santos, J. L., Martínez-Atencia, J., Cadena-Torres, J. y Falla-Guzmán, C. K. (2019). Evaluación del carbono acumulado en suelo en sistemas silvopastoriles del Caribe colombiano. Agronomía Costarricense, 44(1), 29-41. https://doi.org/10.15517/rac.v44i1.39999

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) (2014). Plan de ampliación de las acciones de Corpoica para mitigar el impacto de las inundaciones sobre la agricultura colombiana: Estrategia corporativa en el manejo de la ola invernal 2010-2011. Informe de resultados.

De Janvry, A., Dustan, A. y Sadoulet, E. (2011). Recent Advances in Impact Analysis Methods for Ex-post Impact Assessments of Agricultural Technology: Options for the CGIAR. Universidad de California en Berkeley. Disponible en https://hdl.handle.net/10568/117649

De Jong, S. P. L., van Arensbergen, P., Daemen, F., van der Meulen, B. y van den Besselaar, P. (2011). Evaluation of research in context: An approach and two cases. Research Evaluation, 20(1), 61-72. https://doi.org/10.3152/095820211X12941371876346

Días, A., Stachetti, R. y Vedovoto, G. (2008). Avaliação dos impactos de tecnologias geradas pela Embrapa: Metodologia de referencia. Embrapa Informação Tecnológica.

Douthwaite, B. y Hoffecker, E. (2017). Towards a complexity-aware theory of change for participatory research programs working within agricultural innovation systems. Agricultural Systems, 155, 88-102. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.04.002

Ekboir, J., Blundo C., G. y Sette, C. (2017). Knowing what research organizations actually do, with whom, where, how and for what purpose: Monitoring research portfolios and collaborations. Evaluation and Program Planning, 61, 64-75. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.12.002

Faure, G., Barret, D., Blundo-Canto, G., Dabat, M.-H., Devaux-Spatarakis, A., Le Guerroué, J.-L., Marquié, C., Mathé, S., Temple, L., Toillier, A., Triomphe, B. y Hainzelin, E. (2018). How different agricultural research models contribute to impacts: Evidence from 13 case studies in developing countries. Agricultural Systems, 165, 128-136. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.06.002

Filho, L. C. D., Carvalho, Í. C. S. D., Mendes, C. M. I., Nacimento, R. A. y Vieira, L. M. (2022). Assessing smallholder farmers’ perception of value creation and appropriation in sustainable production. International Journal of Environment and Sustainable Development, 22(2), 226-253. https://doi.org/10.1504/IJESD.2022.10052369

Foray, D., Mowery, D. C. y Nelson, R. R. (2012). Public R&D and social challenges: What lessons from mission R&D programs? Research Policy, 41(10), 1697-1702. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.07.011

Fritzen C., C., Schreiber, D. y Schmitt F., P. (2024). Bioeconomics applied to organic agriculture enhance social and environmental impact of Brazilian properties. Environment, Development and Sustainability, 26, 26085-26113. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03718-8

Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M. y Toulmin, C. (2010). Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science, 327(5967), 812–818. https://doi.org/10.1126/science.1185383

Jara-Rojas, R., Russy, S., Roco, L., Fleming-Muñoz, D. y Engler, A. (2020). Factors affecting the adoption of agroforestry practices: Insights from silvopastoral systems of Colombia. Forests, 11(6), 648. https://doi.org/10.3390/f11060648

Joly, P. B. y Matt, M. (2022). Towards a new generation of research impact assessment approaches. The Journal of Technology Transfer, 47(3), 621-631. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9601-0

Klerkx, L., van Mierlo, B. y Leeuwis, C. (2012). Evolution of systems approaches to agricultural innovation: Concepts, analysis, and interventions. En Darnhofer, I., Gibbon, D. y Dedieu, B. (eds.), Farming systems research into the 21st century: The new dynamic (pp. 457–483). Springer, Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4503-2_20

Kline, S. J. y Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. En Landau, R., y Rosenberg, N. (eds.), The positive sum strategy: Harnessing technology for economic (pp. 275–305). National Academy Press, Washington. https://doi.org/10.1142/9789814273596_0009

Laperche, B., Uzunidis, D. y von Tunzelmann, G. N. (eds.) (2008). The genesis of innovation: Systemic linkages between knowledge and the market. Edward Elgar Publishing.

Leeuwis, C., Klerkx, L. y Schut, M. (2018). Reforming the research policy and impact culture in the. Integrating science and systemic capacity development. Global Food Security, 16, 17-21. http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2017.06.002

López-Vigoa, O., Sánchez-Santana, T., Iglesias-Gómez, J. M., Lamela-López, L., Soca-Pérez, M., Arece-García, J. y Milera-Rodríguez, M. (2017). Los sistemas silvopastoriles como alternativa para la producción animal sostenible en el contexto actual de la ganadería tropical. Pastos y Forrajes, 40(2), 83-95. http://scielo.sld.cu/pdf/pyf/v40n2/pyf01217.pdf

Lundvall, B. A. y Lema, R. (2014). Growth and structural change in Africa: Development strategies for the learning economy. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 6(5), 455–466. https://doi.org/10.1080/20421338.2014.979660

Martínez-García, C. G., Dorward, P. y Rehman, T. (2013). Factors influencing adoption of improved grassland management by small-scale dairy farmers in central Mexico and the implications for future research on smallholder adoption in developing countries. Livestock Science, 152(2-3), 228-238. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2012.10.007

Mayne, J. (2001). Addressing attribution through contribution analysis: Using performance measures sensibly. The Canadian Journal of Program Evaluation, 16(1), 1–24. https://doi.org/10.3138/cjpe.016.001

Morgan, J. M., Manville, C. y Chataway, J. (2022). Learning from the UK’s research impact assessment exercise: A case study of a retrospective impact assessment exercise and questions for the future. The Journal of Technology Transfer, 47(3), 722-746. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9608-6

Morton, S. (2015). Progressing research impact assessment: A contributions approach. Research Evaluation, 24(4), 405-419. https://doi.org/10.1093/reseval/rvv016

Murgueitio, E., Uribe, F., Molina, C., Molina, E., Galindo, W., Chará, J., Flores, M., Giraldo, C., Cuartas, C., Naranjo, J., Solarte, L. y González, J. (2016). Establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles intensivos con leucaena. Editorial CIPAV.

Portilla P., D., Barragán H., W., Carvajal B., C. T., Cajas G., Y. S. y Rivero E., S. T. (2015). Establecimiento de sistemas silvopastoriles para la región Caribe. Corpoica.

Ridde, V. (2006). Suggestions d’améliorations d’un cadre conceptuel de l’évaluation participative. Canadian Journal of Program Evaluation, 21(2), 1-23. https://doi.org/10.3138/cjpe.21.001

Rodrigues, G. S., Campanhola, C. y Kitamura, P. C. (2002). Avaliação de impacto ambiental da inovação tecnológica agropecuária: Um sistema de avaliação para o contexto institucional de P&D. Cadernos de Ciência & Tecnologia, 19(3), 349-375.

Rodrigues, G. S., Oliveira, P., Novaes, R., Pereira, S., Nicodemo, M., Sena, A., Belchior, E., Almeida, M., Santi, A. y Wruck, F. J. (2017). Avaliação de impactos ambientais de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta conforme contexto de adoção. Documentos, 110, 1-38. Embrapa Meio Ambiente.

Röling, N. (2009). Pathways for impact: Scientists’ different perspectives on agricultural innovation. International Journal of Agricultural Sustainability, 7(2), 83-94. https://doi.org/10.3763/ijas.2009.0043

Sánchez, A. (2011). Después de la inundación. Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social, 41(2), 213-246.

Sandoval, D. F., Florez, J. F., Enciso, K. J., Sotelo, M. E.,y Stefan, B. (2023). Economic-environmental assessment of silvo-pastoral systems in Colombia: An ecosystem service perspective. Heliyon, 9(8), 1-19. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19082

Schinato, F., Munka, M. C., Olmos, V. M. y Bussoni, A. T. (2023). Microclimate, forage production and carbon storage in a eucalypt-based silvopastoral system. Agriculture, Ecosystems & Environment, 344, 108290. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108290

Sepúlveda, J. E., Salles-Filho, S., Bin, A. y Avila, A. F. (2015). Evaluación de impacto de proyectos y giras de innovación de FIA. Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Chile.

Smith, M. M., Bentrup, G., Kellerman, T., MacFarland, K., Straight, R., Ameyaw, L. y Stein, S. (2022). Silvopasture in the USA: A systematic review of natural resource professional and producer-reported benefits, challenges, and management activities. Agriculture, Ecosystems & Environment, 326, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107818

Souza, C., Ventura, J., De Muner, L., Sangali, C., Silva, D. y Batista, R. (2024). Impactos ambientales, socioeconómicos y tecnológicos de la viticultura familiar en una región de clima cálido en el estado de Espírito Santo, Brasil. Estudios Rurales, 14(30). https://doi.org/10.48160/22504001er30.526

Temple, L., Barret, D., Blundo C., G., Dabat, M. H., Devaux-Spatarakis, A., Faure, G., Hainzelin, E., Mathé, S., Toillier, A. y Triomphe, B. (2018). Assessing impacts of agricultural research for development: A systemic model focusing on outcomes. Research Evaluation, 27(2), 157-170. https://doi.org/10.1093/reseval/rvy005

Touzard, J.-M., Temple, L., Faure, G. y Triomphe, B. (2015). Innovation systems and knowledge communities in the agriculture and agrifood sector: A literature review. Journal of Innovation Economics & Management, 17(2), 117-142. https://doi.org/10.3917/jie.017.0117

Tschopp, M., Ceddia, M. G. y Inguaggiato, C. (2022). Adoption of sustainable silvopastoral practices in Argentina’s Gran Chaco: A multilevel approach. Journal of Arid Environments, 197, 104657. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2021.104657

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia (UNGRD). (2015). Plan Estratégico de Cooperación Internacional: Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018. Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Presidencial de Cooperación, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Walker, T., Ryan, J. y Kelley, T. (2010). Impact assessment of policy-oriented international agricultural research: Evidence and insights from case studies. World Development, 38(10), 1453-1461. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.06.005

Wallace, M. y Rafols, I. (2015). Research portfolio analysis in science policy: Moving from financial returns to societal benefits. Minerva, 53, 89-115. https://doi.org/10.1007/s11024-015-9271-8

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Anexo 1.

Construcción de los índices de impacto sobre adaptación y mitigación al cambio climático y seguridad alimentaria

|

Aspecto adaptación y mitigación al cambio climático |

|||

|

Índices |

Indicadores Ambitec-Agro |

Valor índices |

|

|

Conservación y calidad del suelo |

Aumento de materia orgánica |

12,35 |

8,43 |

|

Disminución de la erosión |

9,69 |

||

|

Conservación del contenido de carbono en el suelo |

3,26 |

||

|

Reducción en el uso de insumos de síntesis química |

Reducción en la frecuencia de aplicación de plaguicidas |

7,80 |

5,07 |

|

Reducción en el uso de productos veterinarios |

6,55 |

||

|

Reducción en la toxicidad de los plaguicidas |

5,96 |

||

|

Aumento alternancia ingredientes activos de plaguicidas |

3,97 |

||

|

Reducción en el uso de fertilizantes químicos |

1,10 |

||

|

Reaprovechamiento/ reciclaje |

Reaprovechamiento de residuos de producción |

4,17 |

1,90 |

|

Compostaje y aprovechamiento de residuos domésticos |

2,50 |

||

|

Recolección selectiva de residuos domésticos |

1,50 |

||

|

Destinación o tratamiento final de residuos de producción |

1,50 |

||

|

Destinación sanitaria de residuos domésticos |

-0,17 |

||

|

Conservación de la vegetación y recuperación de ecosistemas |

Conservación de la vegetación nativa |

2,89 |

1,58 |

|

Recuperación de ecosistemas degradados |

2,72 |

||

|

Recuperación de áreas de reserva ambiental |

0,70 |

||

|

Mantenimiento de la frontera agrícola |

0,00 |

||

|

Aprovechamiento energético |

Reducción de gases de efecto invernadero |

5,58 |

1,38 |

|

Generación de energías alternativas |

1,88 |

||

|

Disminución en el uso de combustibles fósiles |

1,84 |

||

|

Generación y uso de abono orgánico/compostaje |

1,65 |

||

|

Control biológico de plagas y enfermedades |

1,60 |

||

|

Fijación biológica de nitrógeno |

1,29 |

||

|

Aprovechamiento térmico |

1,09 |

||

|

Prevención de incendios |

0,83 |

||

|

Reducción de olores |

0,40 |

||

|

Reducción de partículas |

0,14 |

||

|

Disminución en el uso de electricidad |

-1,12 |

||

|

Uso del agua |

Uso del agua acorde con la disponibilidad temporal |

0,77 |

0,77 |

|

Aspecto seguridad alimentaria |

|||

|

Índices |

Indicadores Ambitec-Agro |

Valor índices |

|

|

Generación de ingresos |

Seguridad en la generación de ingresos |

13,69 |

10,31 |

|

Estabilidad en la generación de ingresos |

13,26 |

||

|

Cantidad de ingresos |

10,25 |

||

|

Diversidad de fuentes de ingresos |

4,05 |

||

|

Disponibilidad de alimentos |

Garantía de la producción de alimentos |

11,27 |

5,76 |

|

Cantidad de alimentos producidos |

10,91 |

||

|

Productividad de la tierra |

4,00 |

||

|

Biodiversidad productiva |

2,63 |

||

|

Mantenimiento de la frontera agrícola |

0,00 |

||

|

Calidad e inocuidad de los alimentos |

Reducción de residuos químicos en los alimentos |

6,96 |

4,47 |

|

Calidad nutricional de los alimentos |

5,43 |

||

|

Reducción de contaminantes biológicos en los alimentos |

1,00 |

||

|

Conservación y recuperación de saberes ancestrales |

Conservación de materiales genéticos tradicionales o autóctonos |

3,10 |

1,94 |

|

Conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural |

2,71 |

||

|

Equidad étnica |

0,00 |

||

|

Generación de empleo |

Generación de empleo permanente |

0,69 |

0,44 |

|

Generación de empleo temporal |

0,59 |

||

|

Generación de empleo familiar |

0,43 |

||

|

Generación de empleo como asociado |

0,06 |

||

Fuente: elaboración propia.