La conflictividad socioambiental y el sector hidrocarburos. El caso del municipio de Coveñas en Colombia*

Carlos Andrés Tobón Mejía**

Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 13 • septiembre-diciembre 2025 • pp. 1-23

https://doi.org/10.53010/nys13.02

Recibido: 9 de septiembre de 2024 | Aprobado: 7 de abril de 2025

Resumen. El artículo tiene como objetivo analizar los factores que generan conflictividad entre las comunidades locales y las empresas del sector hidrocarburos en el municipio de Coveñas (Sucre, Colombia). Se trata de una investigación descriptiva, con enfoque cualitativo y método deductivo. La recolección de información se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a representantes del municipio. Uno de los principales hallazgos evidencia una variedad de factores que explican la conflictividad en la zona. Comprender estos elementos resulta fundamental para el conocimiento del territorio, al identificar tensiones persistentes en torno a temas ambientales, inclusión laboral y las acciones emprendidas por las organizaciones que operan en la región. Finalmente, se proponen algunas acciones para fortalecer los espacios de participación y diálogo entre las comunidades y las empresas de hidrocarburos.

Palabras clave: conflictos socioambientales, comunidades, desarrollo sostenible, empresas, hidrocarburos, Coveñas, Colombia.

Socio-environmental conflict and the hydrocarbons sector: The case of the municipality of Coveñas in Colombia

Abstract. The article aims to analyze the factors that generate conflict between local communities and companies in the hydrocarbons sector in the municipality of Coveñas (Sucre, Colombia). It is a descriptive study with a qualitative approach and a deductive method. Information was collected through semi-structured interviews with municipal representatives. One of the main findings identifies a variety of factors that explain the conflict in the area. Understanding these elements is essential for gaining insight into the territory, as they reveal persistent tensions related to environmental issues, labor inclusion, and the actions undertaken by organizations operating in the region. Finally, some actions are proposed to strengthen spaces for participation and dialogue between communities and hydrocarbons companies.

Keywords: socio-environmental conflicts, communities, sustainable development, companies, hydrocarbons, Coveñas, Colombia.

Conflitos Socioambientais e o Setor de Hidrocarbonetos: O Caso do Município de Coveñas na Colômbia

Resumo. O objetivo deste artigo é analisar os fatores que geram conflitos entre as comunidades locais e as empresas do setor de hidrocarbonetos no município de Coveñas (Sucre, Colômbia). Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e método dedutivo. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas com representantes do município. Uma das principais conclusões identifica uma variedade de fatores que explicam o conflito na área. A compreensão desses elementos é fundamental para o conhecimento do território, pois revela tensões persistentes em torno de questões ambientais, inclusão trabalhista e ações empreendidas pelas organizações que operam na região. Por fim, são propostas algumas ações para fortalecer os espaços de participação e diálogo entre as comunidades e as empresas de hidrocarbonetos.

Palavras-chave: conflitos socioambientais, comunidades, desenvolvimento sustentável, empresas, hidrocarbonetos, Coveñas, Colômbia.

Introducción

La actividad petrolera en Colombia desempeña un papel importante en la economía nacional, al constituir una fuente significativa de ingresos y generación de empleos (Martínez y Delgado, 2021). Sin embargo, esta industria no está exenta de conflictos sociales y ambientales, derivados de las complejas interacciones entre las empresas del sector hidrocarburos y las comunidades locales (Pares, 2018).

Este estudio se centra en el municipio de Coveñas, departamento de Sucre, Colombia, una zona estratégica para la economía del país, dado que alberga el principal terminal de exportación de petróleo colombiano. Entre los años 2009 y 2021, se han exportado más de 1 800 millones de barriles, consolidándolo como el terminal petrolero más importante de la nación (Ecopetrol, 2021). Dada la relevancia de la industria en el municipio, no son extraños los enfrentamientos entre los actores, que generan diversas tensiones. Por ende, es preciso hacer un análisis detallado para comprender su naturaleza y alcance.

En este contexto, el objetivo principal consistió en analizar los factores generadores de conflictividad en el municipio de Coveñas. A través de este análisis, se busca aportar a la comprensión de las dinámicas territoriales del conflicto en la región y proponer estrategias orientadas a mitigar las tensiones, para promover la sostenibilidad y el desarrollo local.

El artículo se estructura en cuatro secciones principales. En primer lugar, se presenta el contexto y marco teórico, que recogen antecedentes y estudios previos sobre la conflictividad socioambiental en territorios con presencia de industrias extractivas. Lo anterior, permitió identificar las causas estructurales de los conflictos entre comunidades y empresas del sector hidrocarburos en Coveñas.

En segundo lugar, se explicita el diseño metodológico, basado en un enfoque cualitativo con método deductivo (Guevara et al., 2020). La recolección de información se realizó mediante entrevistas semiestructuradas a actores clave del territorio (Diaz et al., 2013). Luego, en la tercera parte, se presentan los resultados y la discusión, que establecen un análisis de la comunicación con los actores, donde se analizan las percepciones y experiencias de los actores locales frente a los principales factores del conflicto. Finalmente, en las conclusiones, se interpretan los distintos hallazgos y se proponen estrategias para la promoción de la sostenibilidad.

Contexto

Coveñas: un puerto para los hidrocarburos

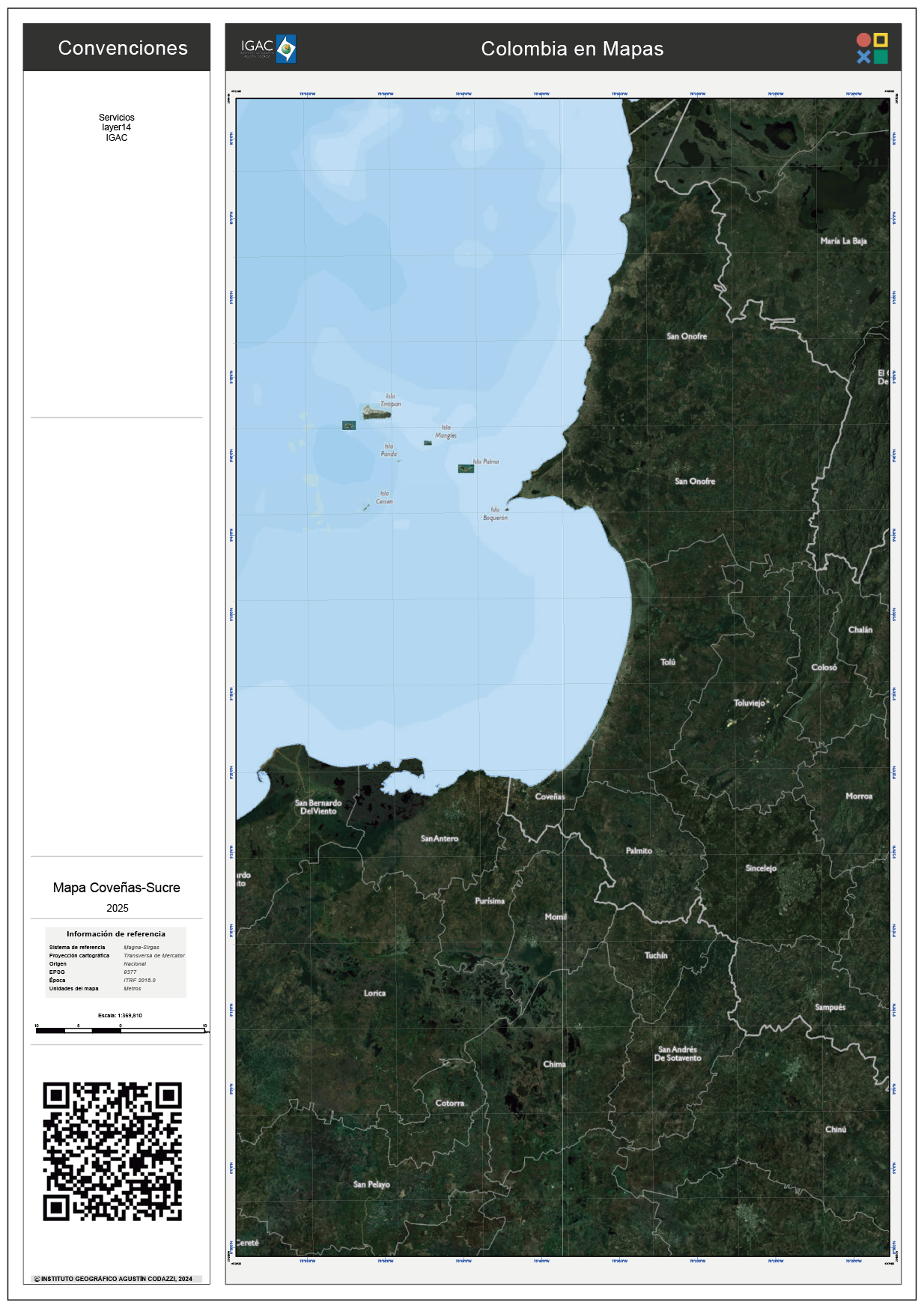

La investigación se centra en el municipio de Coveñas, ubicado en la región Caribe colombiana, específicamente en la subregión del Golfo de Morrosquillo, en el departamento de Sucre (figura 1). Este territorio cuenta con 21 420 habitantes, donde el 58 % residen en el área urbana y el 42 % en zonas rurales. Un aspecto relevante del contexto demográfico es su composición étnica: el 50,77 % de la población se identifica como afrodescendiente o indígena. Además, cuenta con niveles básicos insatisfechos de calidad de vida que superan ampliamente el promedio nacional (TerriData, 2024), lo que evidencia las dificultades de los pobladores de dicha región.

Figura 1. Mapa municipio de Coveñas, departamento de Sucre, Colombia. Fuente: Elaborado con datos de acceso libre del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2025).

En este lugar existen tres consejos comunitarios, dos organizaciones de base afrodescendiente y cinco cabildos indígenas certificados por el Ministerio del Interior. Coveñas tiene un enfoque económico basado en el turismo y la manufactura, seguidos de la pesca y las actividades agropecuarias en menor escala (Gobernación de Sucre, 2022). A pesar de tener una actividad turística reconocida, la zona cobra más relevancia al ser el punto de convergencia de distintos sistemas de transporte de hidrocarburos, pues allí se encuentra el Terminal Marítimo de Coveñas. Este resulta ser el principal puerto para movimiento de hidrocarburos en Colombia, ya que desde este lugar se exporta la mayor cantidad del petróleo nacional, eje de importancia económica para los ingresos de la nación (Casas, 2018).

En el territorio, se encuentran tres empresas filiales del grupo empresarial Ecopetrol: CENIT, Ocensa y Oleoductos de Colombia (Ecopetrol, 2024a), que están encargadas del transporte del petróleo a distintos rincones del país para poder exportarlo y generar ganancias. Las empresas mencionadas anteriormente se rigen en la actualidad bajo la estrategia de sostenibilidad del grupo empresarial Ecopetrol, denominada SosTECnibilidad que opera desde 2019. Su propósito es generar ganancias y resultados para los accionistas, construir lazos y confianza con los grupos de interés, y promover un buen gobierno corporativo. Además, busca actuar de forma responsable para lograr un impacto positivo, una gestión sostenible y un enfoque hacia un futuro mejor para todos los involucrados. Integra valores relacionados con los factores ambientales y sociales para generar valor a largo plazo mediante el uso de tecnología para ofrecer soluciones innovadoras (Ecopetrol, 2024b).

Sin embargo, debido a las operaciones de estas compañías, se han presentado varias disputas territoriales de diferente índole: problemáticas ambientales, causados por nueve derrames ocurridos entre 1992 y 2021 (Devis et al., 2022); y conflictos laborales, principalmente por acceso a puestos de trabajo (Jaramillo, 2023).

Los hidrocarburos: impactos socioeconómicos y ambientales

Como lo indica la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP, 2018), es fundamental comprender el funcionamiento de la industria petrolera. El petróleo, clasificado como un combustible fósil, es un fluido aceitoso de color oscuro, menos denso que el agua, formado por una mezcla de hidrocarburos presentes en rocas sedimentarias (Herrera, 2020). Su estructura molecular está conformada principalmente por átomos de carbono e hidrogeno, y constituye una de las principales fuentes de energía a nivel mundial (Pena y Pimentel, 2021). Se puede encontrar en estado gaseoso, o en estado líquido, al que llaman crudo (Ecopetrol, 2014).

Las actividades de esta industria se llevan a cabo bajo tres pilares. El primero de ellos es el Upstream o sector de exploración y producción, en donde se establecen los trámites de contratación con el Estado, lo que permite iniciar la etapa de exploración, evaluación y el desarrollo. Posteriormente, se analiza la viabilidad de negocio para proceder a la etapa de la producción en la que se extrae el hidrocarburo. El segundo es el Midstream o transporte de hidrocarburos, en la cual se usan oleoductos, poliductos, gasoductos o carro tanques para llevar el fluido a su destino. Y el tercer pilar es el Downstream, o refinación del petróleo, en la que se obtienen los derivados y su comercialización (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2019).

Colombia cuenta con una trayectoria de más de cien años de actividad petrolera, como lo documenta la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP, 2018), en su revista ACP Hidrocarburos, cien años de progreso. En esta publicación se destacan las ventajas que la industria ha aportado en el territorio y su papel como motor de desarrollo para el país (ACP, 2019). Dentro del sector de los hidrocarburos, uno de los actores clave es la comunidad, entendida como un espacio compartido de intereses e identidades colectivas (Cobigo et al., 2016).

Mientras que el termino comunidad se refiere principalmente a grupos locales, el concepto de sociedad abarca un conjunto más amplio de relaciones e interacciones entre personas, orientadas a satisfacer necesidades y a estructurar el funcionamiento de sus entornos sociales (Crisolo et al., 2021). Esta perspectiva permite entender que las acciones de los pobladores se entrelazan con el propósito de alcanzar uno o más fines comunes en la vida cotidiana, a través de la cooperación mutua. Paz (2017) señala que “cada ser humano se encuentra en medio de una red de relaciones que constituyen el ámbito en el que se desarrolla y en el que influye” (p. 3). Comprender estas relaciones resulta fundamental para la industria petrolera, especialmente en los procesos de negociación, adaptación y desarrollo compartido.

El impacto de la industria de los hidrocarburos en las comunidades no se manifiesta únicamente en términos sociales y ambientales, sino también a través de la transformación de la estructura económica de las zonas donde operan. Desde esta perspectiva, la economía se entiende como el estudio de la actividad humana, los efectos de la escasez y el comportamiento orientado a la producción y la distribución de bienes y servicios para satisfacer necesidades esenciales (Backhouse y Medema, 2009; Universidad en el Campo, 2011). En este contexto, la industria petrolera no solo contribuye al fortalecimiento del tejido social, sino que también impulsa el desarrollo regional mediante la generación de empleos e ingresos, al promover el crecimiento económico de las regiones (Mercy Popoola et al., 2024).

Por otro lado, desde la perspectiva ambiental, el entorno natural desempeña un papel fundamental en la interacción entre las personas y su contexto. El ambiente se entiende como el espacio en el que coexisten tanto los elementos vivos como los no vivos (Sadiku et al., 2020). Más allá de su definición, el componente ambiental implica una interrelación reciproca entre lo social y lo natural (Gamboa et al., 2015). En el caso de este estudio, dicha relación se manifiesta en los vínculos entre las comunidades y las posibles afectaciones derivadas de la actividad petrolera en sus territorios.

Asociado a estas interpretaciones, surge el tema de la conflictividad, generalmente vinculado a situaciones desafortunadas, muchas veces violentas. Estos procesos emergen cuando existen incompatibilidades entre los actores para llevar a cabo una acción determinada, lo que puede traducirse en la pérdida del bienestar social (Fuquen, 2003).

Teniendo en cuenta estas dificultades, desde las corporaciones se adopta la responsabilidad social empresarial (RSE) como un enfoque de actuación. Bowen (1953) señala que los lideres empresariales toman decisiones y establecen políticas orientadas a generar bienestar para la sociedad. Por esta razón, los esfuerzos corporativos se dirigen no solo a la generación de ingresos, sino también a la creación de beneficios sociales y ambientales, mediante un dialogo claro y constante con los diversos públicos relacionados de la industria. La RSC constituye así una parte integral de la gestión y el accionar empresarial (Duque et al., 2013).

En el contexto de la RSE, el concepto de sostenibilidad ha cobrado relevancia desde la publicación del informe Nuestro futuro en común (Naciones Unidas, 1987), donde se define el desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Fernández, 2012). Esta noción parte del reconocimiento de que los recursos naturales son limitados y que la población mundial continúa en crecimiento. Un modelo de desarrollo económico que no incorpore una perspectiva ambiental puede generar efectos adversos sobre el clima y comprometer la continuidad de la vida humana en el planeta (Zarta, 2018). En el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), la industria petrolera enfrenta desafíos que deben alinearse con la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 como una visión de trabajo conjunto entre los 193 Estados miembros para abordar problemáticas sociales, ambientales y económicas (Naciones Unidas, 2015).

Marco teórico

Este estudio examina teorías relacionadas con el conflicto, la RSC y los grupos de interés, así como antecedentes sociales y ambientales en el contexto de la industria petrolera. El propósito de esta revisión teórica es, en primer lugar, comprender la conflictividad social y su relación con las tensiones socioambientales en los territorios; en segundo lugar, identificar tanto las practicas sostenibles que puedan mitigar dichas disputas como aquellos precedentes que las causan. Finalmente, se busca proponer soluciones efectivas que contribuyan a la sostenibilidad del territorio.

Teoría del conflicto

La teoría del conflicto permite analizar las confrontaciones que surgen entre diversos actores con intereses divergentes, como ocurre en las tensiones entre las comunidades y las empresas petroleras. La conflictividad se entiende como un fenómeno social que puede propiciar el cambio, tal como plantea Prayogi (2023). En muchos casos, el cambio no se origina a partir del consenso, sino precisamente del conflicto. Las causas de estos enfrentamientos suelen estar relacionadas con diferencias individuales, culturales, de intereses y valores sociales. Estas tensiones pueden generar efectos negativos, como violencia o la ruptura de las relaciones, pero tambien pueden tener consecuencias positivas, al identificar necesidades urgentes y acciones vitales que deben ser priorizadas (Prayogi, 2023).

Para autores como Silva (2008), las acciones que intervienen en la conflictividad se articulan entre sí desde tres ámbitos relacionados. El primero se basa en una perspectiva organizacional con enfoque social. El segundo identifica las partes que intervienen en el conflicto. El tercero especifica las causas de la confrontación en curso al incluir el tipo de atribuciones, las condiciones sociales, económicas, políticas y físicas relacionadas; así como los medios disponibles para los actores. Aunque la violencia es uno de los métodos más comunes, no es el único recurso utilizado. Es importante destacar que el tratamiento del conflicto no siempre implica su resolución; en ocasiones se orienta hacia su transformación, lo que conlleva cambios en su naturaleza o en sus efectos sociales. En conclusión, el conflicto puede ser gestionado o modificado mediante procesos de negociación, desaparición, subordinación o absorción, según las particularidades de cada caso (Silva, 2008).

La responsabilidad social empresarial (RSE)

Un aspecto clave a considerar es la forma en que el sector de los hidrocarburos se relaciona con sus grupos de interés. Dicho sector incorpora mecanismos orientados a mitigar los impactos negativos de sus operaciones y, a su vez, fortalecer su vínculo con las comunidades de su área de influencia. En este sentido, resulta fundamental analizar las teorías que sustentan la responsabilidad social empresarial (RSE): se enlazan con los planteamientos del capital moral, promueven en las empresas una mayor responsabilidad frente a las consecuencias sociales y ambientales derivadas de su actividad económica, y permiten contrarrestar los daños reputacionales al funcionar como una especie de “licencia social” que legitima el desarrollo de sus operaciones, siempre que se salvaguarde y priorice el bienestar de las comunidades (García et al., 2020).

Los stakeholders

A partir de los análisis anteriores, es pertinente abordar la teoría de los stakeholders o teoría de los grupos de interés, con el fin de comprender la importancia de la participación de los actores y como estos pueden influir, de manera positiva o negativa, en la resolución de disputas o tensiones en el territorio. La teoría se estructura en tres aspectos: el primero enfocado en lo descriptivo, al relacionar las operaciones de la organización; el segundo desde lo instrumental, orientado a la consecución de objetivos y metas, incluyendo la rentabilidad; y el tercero, de naturaleza normativa, que considera la gestión organizacional como una dimensión moral (Fernández y Bajo, 2012). Este enfoque promueve una gestión organizacional que busca satisfacer las expectativas de los grupos de interés no accionarios, mediante la habilitación de espacios de participación para la toma de decisiones conjuntas (Volpentesta, 2017).

Antecedentes socioambientales en la industria de los hidrocarburos

Los antecedentes que se presentan a continuación ofrecen un marco de referencia para comprender la ocurrencia de diversos conflictos en el contexto descrito previamente. Esta revisión permite identificar patrones relevantes para evaluar las estrategias que se han implementado en distintas regiones, y resaltar la importancia de desarrollar enfoques de gestión fundamentados en lecciones aprendidas.

A nivel global, las disputas socioambientales entre las comunidades y las compañías petroleras revisten de gran relevancia, ya que generan impactos significativos en la economía, el medio ambiente y las dinámicas sociales. En este sentido, resulta necesario realizar un análisis desde una perspectiva investigativa, como lo plantean Hadad et al. (2021), al documentar la violencia socio territorial asociada al fracking en la región de Vaca Muerta, en Argentina, y las dificultades que enfrentan sus habitantes, al evidenciar las desigualdades y disputas por el control del territorio. De manera similar, Tetreault (2020) analiza el caso de México, donde los conflictos entre comunidades y empresas extractivas surgen ante la falta de respuesta a las demandas de diversos movimientos comunitarios, especialmente en lo relacionado con el derecho a decidir sobre la implementación de proyectos en sus territorios. Otra experiencia comparable es la descrita por Ovadia et al. (2020) en Ghana, donde la fragmentación social en torno a los proyectos petroleros iniciados en 2007 refleja el descontento de los residentes ante el incumplimiento de las expectativas económicas y sociales generadas por la industria. En esta misma línea, Perreault y Valdivia (2010) documentan las protestas de comunidades en Ecuador y Bolivia contra la industria petrolera, motivadas por factores económicos y culturales, en las que se alude a la identidad nacional y la gestión de los recursos naturales como ejes del conflicto.

Por otro lado, McDonald et al. (2022) analizan la relación entre el aumento del conflicto social y la disminución del valor de las empresas, al demostrar que el licenciamiento social tiene un efecto positivo sobre dicho valor, evidenciado a través del modelamiento de los escenarios de conflictividad. De manera complementaria, Hatzold (2013) aborda los temas de conflictividad en América del Sur, relacionados con la desigualdad en la distribución de beneficios, la limitada participación comunitaria y los daños ambientales que obstaculizan el desarrollo de las regiones afectadas. Por su parte, Haro de Rosario et al. (2016) subrayan la importancia económica global de la industria petrolera y advierten sobre sus operaciones en zonas climáticamente sensibles, habitadas por poblaciones de origen étnico con altos niveles de pobreza, lo que pone en entredicho la veracidad de los discursos empresariales sobre la sostenibilidad.

En relación con las políticas corporativas, Cassand (2014) analiza, a través del estudio de caso de dos compañías petroleras (Petrobras y Total), la aplicación de la responsabilidad social empresarial. Su investigación evidencia cómo estas empresas tienden a omitir problemáticas o impactos negativos, debido a la falta de transparencia en la información que comunican. Desde la perspectiva de la sostenibilidad, Uduji et al. (2021) destacan el rol fundamental que debe desempeñar la RSE en la reducción de la violencia y la promoción del desarrollo para las zonas petroleras, mediante acciones como la generación de empleo, capacitaciones comunitarias y la mitigación de problemáticas sociales y ambientales. En cuanto a la sostenibilidad ambiental en la industria petrolera, Martínez (2020) examina como tres de las grandes empresas globales —Saudi Aramco, Exxon Mobile y Chevron— presentan discursos orientados al equilibrio social y ambiental, aunque alineados con sus intereses comerciales y la preservación de su modelo de negocio. De forma similar, Kivimaa et al. (2022) resaltan la necesidad de coordinar una transición sostenible, que incluya la adopción de energías limpias y gestión de impactos en términos de seguridad económica y social.

En contraste, la complejidad de los conflictos socioambientales en torno a la industria petrolera se manifiesta en el incremento de proyectos extractivos que, como advierten Carvallo y Calvo (2020), contribuyen al aumento de la conflictividad en los territorios. Por su parte, Beuf (2023) examina como estos conflictos se articulan a partir de la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y el alto nivel de disputas sociales que resultan de estas dinámicas.

A su vez, Castro (2020) ilustra cómo diversos proyectos hidrocarburíferos han estado marcados por protestas y conflictos. Núñez (2016) evidencia que la conflictividad en este sector se relaciona con los impactos ambientales, violaciones a los derechos humanos, percances laborales, deterioro en las condiciones de vida y la generación de acciones de hecho por las comunidades como mecanismo para ser escuchadas por las compañías. De manera similar, McNeish (2018) analiza los conflictos socioambientales entre las comunidades y la industria, identificando con más claridad los orígenes de estas tensiones en la región de estudio. Por su parte, Maiah (2020) destaca cómo las comunidades indígenas han logrado articular su voz en los conflictos con la industria para organizarse en torno a la institucionalidad para defender sus derechos y territorios.

En respuesta a la conflictividad, Navarro (2023) expone la implementación de políticas sociales, económicas, ambientales y de sostenibilidad que se han convertido en obligaciones para la industria de los hidrocarburos, debido a los considerables impactos que esta genera en las zonas de operación. Sin embargo, como advierte Castrillón (2022), las estrategias de comunicación adoptadas por las organizaciones para divulgar sus esfuerzos en sostenibilidad a menudo carecen de claridad, lo que dificulta su difusión efectiva y su aporte a los ODS. En esta misma línea, Duque (2018) recalca que, a pesar de contar con planes orientados a promover la sostenibilidad y el beneficio socio-territorial, la industria continúa enfrentando una reputación negativa ante la opinión pública.

Finalmente, en el caso de Colombia, la revisión de fuentes y resultados revela una limitada producción investigativa sobre la conflictividad social y ambiental asociada a la industria petrolera, particularmente en el municipio de Coveñas. Esta situación coincide con lo señalado por Rojas y Olaya (2019) y Morales y Ungar (2022), quienes advierten que los estudios sobre conflictos socioambientales en el país han sido poco abordados en la literatura académica.

Marco metodológico

La metodología adoptada se basó en un enfoque cualitativo, caracterizado por la producción de preguntas antes, durante o después del estudio. Se configura una acción indagatoria que transita entre los hechos y sus posibles interpretaciones, dando lugar a un proceso de naturaleza circular, cuya secuencia puede variar según las particularidades de cada caso de estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Además, se empleó un diseño descriptivo, orientado a detallar la realidad en todos sus componentes principales (Guevara et al., 2020). En este caso específico, el objetivo es comprender las interacciones entre las comunidades y la industria de los hidrocarburos en Coveñas, y el surgimiento de las distintas conflictividades sociales, económicas y ambientales.

Para la recolección de información se aplicaron entrevistas semiestructuradas, entendidas como una conversación con un propósito especifico que va más allá de un simple intercambio verbal. Esta técnica adopta la forma de un diálogo, y se desarrolla mediante la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio con el objetivo de obtener respuestas a las preguntas formuladas en torno al problema de investigación (Diaz et al., 2013). Las entrevistas se llevaron a cabo siguiendo una guía estructurada y en un entorno adecuado que garantizara la privacidad y el confort del participante. Previamente, se informó a los entrevistados sobre el propósito del estudio y se solicitaron las autorizaciones correspondientes. Además, se promovió un ambiente de receptividad y sensibilidad, evitando interrupciones o presiones que pudieran afectar la espontaneidad de las respuestas.

Para la selección de los participantes, se eligieron actores clave del territorio que han experimentado de primera mano las disputas entre el sector de los hidrocarburos y la comunidad. Estos participantes representan los distintos grupos de interés presentes en Coveñas y cuentan con el conocimiento y la experiencia necesarios para abordar la conflictividad desde diferentes perspectivas (Tabla 1). Con el fin de salvaguardar su integridad, toda la información vinculada a datos personales fue tratada bajo estrictos criterios de confidencialidad y anonimato.

|

Tipo de actor |

Número de actores |

|

Empresa de hidrocarburos |

2 |

|

Población afrodescendiente |

3 |

|

Población indígena |

1 |

|

Administración pública |

2 |

|

Comunitario |

2 |

|

Pescador |

2 |

|

Empresario |

1 |

|

Total |

13 |

Tabla 1. Actores entrevistados.

Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas.

La información fue recolectada durante los primeros meses de 2024, mediante la aplicación de cinco cuestionamientos base que buscaban dar respuesta al objetivo central de la investigación asociada a los principales factores de conflicto entre las comunidades y las empresas de hidrocarburos en Coveñas.

Las preguntas formuladas se centraron en identificar las compañías petroleras presentes en la zona y en analizar sus actividades en relación con la conflictividad social y la sostenibilidad del territorio. Para su diseño, se contó con la asesoría y validación de un profesor experto de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Las respuestas obtenidas fueron procesadas mediante un análisis narrativo, basado en los relatos generados durante las conversaciones con los participantes (Tejero González, 2021). A continuación, se presentan los principales interrogantes planteados:

- ¿Está familiarizado con las empresas de hidrocarburos presentes en la zona y conoce sus actividades orientadas a la sostenibilidad y el bienestar del territorio?

- ¿Conoce alguna estrategia de sostenibilidad o de responsabilidad social implementada por estas empresas en el territorio?

- ¿Podría describir brevemente si existe actualmente algún conflicto entre la industria de hidrocarburos y la comunidad local?

- ¿Cuáles considera que son los factores más significativos que contribuyen a la conflictividad socioambiental entre las comunidades y las empresas del sector de hidrocarburos en el municipio de Coveñas?

- ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones relacionados con la presencia de la industria de hidrocarburos en el área?

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos reflejan factores de conflictividad previamente identificados en la literatura, tales como las tensiones laborales, los impactos ambientales y las deficiencias en la comunicación entre empresas y comunidades. Además, se observa una coincidencia con estudios anteriores que subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, y de garantizar el acceso a información clara sobre las actividades del sector hidrocarburos. A continuación, se presentan los hallazgos derivados de las entrevistas realizadas con los actores del territorio.

Las empresas y sus actividades

Al consultar a los involucrados sobre las empresas de hidrocarburos presentes en la zona y sus actividades orientadas a la sostenibilidad del territorio, se logró identificar de manera general las compañías que operan en la zona. Se destaca la trayectoria de Ecopetrol y sus filiales, como el Oleoducto Central (Ocensa), Oleoductos de Colombia (ODC) y CENIT, cuyas operaciones se centran en el transporte de petróleo para exportación (Ecopetrol, 2024a).

A partir de las respuestas, se evidencia una limitada comprensión por parte de la comunidad sobre las acciones que estas empresas desarrollan en beneficio del entorno local, aunque algunos participantes mencionan iniciativas puntuales. Por ejemplo, uno de los entrevistados señaló que se ha trabajado conjuntamente en proyectos de fomento pesquero (Entrevistado 1, comunicación personal, 7 de febrero de 2024). Este participante hizo referencia al apoyo brindado para el fortalecimiento de actividades productivas, aunque también destacó que, a pesar de la ejecución de dichas iniciativas, muchas comunidades las desconocen, y no perciben una articulación clara con el desarrollo territorial.

Al preguntar sobre los beneficios que las empresas de hidrocarburos han generado para locales las comunidades, los participantes mencionaron algunos relacionados con el empleo y el desarrollo de proyectos sociales. Uno de los entrevistados relató: “nos aportaron insumos como equipos de oficina, computadores, entramos en la tecnología. Ha habido relacionamiento con ellos para el crecimiento y así poder estructurar nuestra oficina para generar mayor visibilización de nuestras actividades” (Entrevistado 10, comunicación personal, 6 de febrero de 2024). Este testimonio refleja una percepción positiva respecto al apoyo recibido, especialmente en términos de fortalecimiento institucional y acceso a herramientas tecnológicas.

Por otro lado, al abordar las afectaciones percibidas por la comunidad, las respuestas se centraron, de manera casi consensuada, en los impactos de tipo ambiental, especialmente aquellos derivados de derrames de crudo ocurridos en la zona. En la actualidad, las empresas cuentan con estrategias de preparación y respuesta ante emergencias, las cuales incorporan lecciones aprendidas y resultados de experiencias previas. Estas estrategias tienen como objetivo mejorar la atención frente a situaciones de calamidad, mitigar los impactos negativos y garantizar el cumplimiento de los requerimientos de ley establecidos (CENIT, 2024).

Estrategias de sostenibilidad

Se preguntó a los actores si conocían la estrategia de sostenibilidad o responsabilidad social de alguna de las empresas del sector hidrocarburos presentes en el territorio. Las respuestas evidenciaron un desconocimiento generalizado, lo que resalta la necesidad de fortalecer el relacionamiento entre las comunidades y las empresas, con el fin de visibilizar las acciones que estas desarrollan en el ámbito local.

Algunas iniciativas fueron mencionadas por el Entrevistado 9, quien señaló: “Sí, empezamos el año pasado, y este año nuevamente volvimos a retomar con el fortalecimiento cultural, específicamente con la danza, el mapalé, también la gastronomía y artesanías” (comunicación personal, 9 de febrero de 2024). No obstante, a pesar de estas actividades, los participantes no reconocen la existencia de la estrategia de Ecopetrol denominada SosTECnibilidad, implementada desde 2019. Esta estrategia se orienta a promover operaciones responsables, seguras y eficientes, armonizando el relacionamiento con el ambiente y los grupos de interés (stakeholders), bajo un marco de gobernanza ética y transparente. Además, plantea el uso de la tecnología como eje central para el desarrollo de soluciones innovadoras frente a los desafíos actuales y futuros (Ecopetrol, 2024b).

Conflicto actual

En torno a este tema, los interrogantes se enfocaron en explorar los conflictos existentes entre la industria de los hidrocarburos y las comunidades locales. Las respuestas de los entrevistados permitieron identificar dos aspectos principales: los temas laborales y las afectaciones ambientales.

Aspecto laboral

Desde lo laboral, algunos lideres comunitarios expresaron su descontento respecto al manejo de las oportunidades de empleo disponibles en la industria de hidrocarburos. Señalan que las comunidades enfrentan limitaciones para acceder a los puestos de trabajo disponibles. Así lo define el Entrevistado 6 cuando menciona que “hay muy poca oportunidad en el tema laboral, pues establecer una persona fija en el sector petróleo es muy difícil” (comunicación personal, 9 de febrero de 2024). Una opinión similar fue expresada por otro participante:

Con el tema de la mano de obra laboral, no hay como esa conformidad de la participación directa, a pesar de que hay unos mecanismos que han sido aceptados y adoptados por los entes municipales que tratan de involucrarse en esto, pero de alguna manera, en algunas partes y algunas comunidades se siente inconformismo. En otra se siente agradecimiento también porque hay gente que no tenía la posibilidad de entrar a trabajar y se vinculó a través de la plataforma, quedó y le fue muy bien (Entrevistado 3, comunicación personal, 6 de febrero de 2024).

De igual forma, otro entrevistado se refirió a la parte laboral:

Digamos que la conflictividad se ha temperado un poco a través de escenarios de diálogo, pero siempre han existido intereses encontrados entre la industria y la comunidad, específicamente en esos dos temas que le comentaba ahora, el tema de la incorporación laboral y el tema ambiental (Entrevistado 11, comunicación personal, 7 de marzo de 2024).

Estas declaraciones reflejan la diversidad de percepciones existentes dentro de las comunidades locales. Mientras algunos lideres valoran positivamente las oportunidades laborales que se han generado, otros enfatizan la persistente falta de acceso a empleos formales y estables dentro de la industria de hidrocarburos. Esta dualidad evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación entre las empresas y las comunidades, con el fin de equilibrar las expectativas y garantizar una distribución más equitativa de las oportunidades laborales en el territorio.

Aspecto ambiental

Al abordar los diversos factores que inciden en el conflicto social y ambiental, se destacó de manera reiterada la problemática asociada a los derrames de petróleo, así como la disminución de la actividad pesquera debido a la operación de las empresas del sector hidrocarburos en el Golfo de Morrosquillo. Como lo expresó el Entrevistado 5, “uno de los impactos que le comenté son los derrames que se han ocasionado en nuestro territorio, lo que ha disminuido la pesca y ha aumentado la deforestación” (comunicación personal, 6 de febrero de 2024).

De igual manera, se subrayó la preocupación por los impactos asociados a la operación de los tanqueros costa afuera, los cuales podrían ocasionar derrames que son perjudiciales para el entorno. En ese contexto, la adopción de medidas eficaces de prevención y respuesta se plantea como una prioridad para mitigar los daños ambientales y reducir la conflictividad con las comunidades.

Esta necesidad de equilibrio entre la actividad extractiva y la conservación ambiental ha sido señalada en diversos estudios. Zárate et al. (2021), por ejemplo, enfatizan que el sector extractivo debe operar bajo un enfoque que armonice los intereses de los distintos actores, al priorizar la conservación de los ecosistemas como condición fundamental para la sostenibilidad territorial.

Participación y acciones de mejora

Respecto a este tema, se indagó sobre la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones relacionados con la presencia y operación de la industria de hidrocarburos en el territorio. Las respuestas indican que, en algunas poblaciones, se llevaron a cabo consultas y espacios de diálogo cuyos resultados fueron percibidos como exitosos en ciertos casos, y poco efectivos en otros.

Las respuestas a estas consultas varían según el perfil del actor entrevistado. Aquellos con una orientación más comunitaria expresaron preocupación por la falta de apoyo y representación frente a las empresas de hidrocarburos. En contraste, los actores con un enfoque más gubernamental adoptaron una postura más favorable hacia el diálogo y la mediación, como se muestra a continuación:

El municipio de Coveñas, por ejemplo, ha sido líder en el tema de apalancar a las organizaciones civiles, y en la creación de un espacio que se llama comité de garantías, para que, tanto la industria como las comunidades converjan y resuelvan sus problemas. La administración viene haciendo de catalizador que ha logrado colocarlo en una mesa, en un escenario donde podamos dar solución a las problemáticas que se presentan, en el caso del municipio de Coveñas en todos los presupuestos de estos últimos años se ha incorporado un rubro por tema de participación ciudadana que va destinado a su fortalecimiento (Entrevistado 11, comunicación personal, 7 de marzo de 2024).

Además, afirman que los canales de comunicación entre las empresas y las comunidades son, en general, efectivos. Señalaron que existen profesionales del área social asignados para atender los diversos requerimientos. Sin embargo, persiste en ciertos actores una sensación de desatención, al exigir mayor presencialidad por parte de las empresas:

Hay un personal aquí, un personal en Bogotá y en otras partes. Cuando uno se dirige a ellos, uno siente cierta irresponsabilidad por decirlo así, pues si uno se dirige al Ecopetrol Coveñas o cualquiera de las empresas, tiene que ser tramitado hacia otras dependencias superiores. Entonces uno se siente como solo por esa parte (Entrevistado 3, comunicación personal, 6 de febrero de 2024).

Finalmente, se indagó sobre las posibles soluciones o medidas para mejorar el relacionamiento entre las comunidades y las empresas del sector hidrocarburos. De manera consensuada, los participantes coincidieron en la necesidad de continuar y fortalecer los espacios de diálogo, considerándolos fundamentales para conocer el territorio, tal y como lo expresó el entrevistado 5:

Con el diálogo podríamos solucionar los problemas que se presentan en cualquier actividad que se vayan a realizar en la empresa y las comunidades. Lo principal es el diálogo, porque a veces las empresas hacen su actividad y las comunidades no tienen conocimiento sobre lo que está aconteciendo a su alrededor, que es lo principal (Entrevistado 5, comunicación personal, 6 de febrero de 2024).

Adicionalmente, se propuso mejorar el acceso a la información y a las oportunidades laborales, con un énfasis particular en la inclusión de grupos étnicos y organizaciones comunales. En este sentido, el Entrevistado 12 señaló la importancia de “lograr generar espacios de convocatoria abiertos, no ceñidos a grupos sectoriales y tener en cuenta los grupos étnicos en temas laborales” (comunicación personal, 2 de marzo de 2024). Esta recomendación apunta a la necesidad de adoptar enfoques más inclusivos y participativos en los procesos de vinculación laboral y social en el territorio.

De este modo, se reafirma la importancia de establecer acuerdos entre los distintos actores del territorio, ya que constituye la ruta para gestionar pactos duraderos en el tiempo. Tal y como lo expresó el Entrevistado 13: “las necesidades de las comunidades deben ser atendidas en primera medida por el Estado y, aunque el sector de hidrocarburos hace parte de este, no puede reemplazarlo” (comunicación personal, 10 de abril de 2024). Esta afirmación pone de relieve la necesidad de una comprensión clara sobre los roles y alcances de cada uno de los actores del territorio para fomentar la sostenibilidad del municipio. En línea con esta perspectiva, Salinas et al. (2021) recomiendan que una interacción eficiente entre las instituciones responsables en la gestión de los conflictos representa un punto de partida ideal para el mejoramiento integral de la zona.

Conclusiones

A través de esta investigación se logró identificar distintos factores que contribuyen a la conflictividad entre las comunidades locales y la industria de hidrocarburos en Coveñas. En primera instancia, se destacan las tensiones relacionadas con el acceso a oportunidades laborales ofrecidas por las compañías presentes en la zona. En segunda instancia, se evidencian afectaciones ambientales, particularmente asociadas a los derrames de petróleo, que han impactado negativamente la actividad pesquera, una de las principales actividades económicas en el territorio.

Además, se observa una falta de claridad por parte de los stakeholders respecto a las acciones que realizan las compañías en la zona. Aunque algunos entrevistados reconocen iniciativas como proyectos de desarrollo pesquero y social, persiste el desafío de articular dichas actividades en función de la sostenibilidad a largo plazo en el municipio de Coveñas. De igual manera, se evidencia un desconocimiento generalizado de las estrategias de sostenibilidad implementadas por las compañías petroleras. Así se refleja la necesidad de fortalecer la comunicación y la transparencia en sus iniciativas.

Es importante que la industria realice inversiones socioambientales en la zona de forma eficaz y ágil, lo que contribuirá en el fortalecimiento de la confianza y el vínculo entre las comunidades y las organizaciones presentes en el territorio. Además, es necesario tener en cuenta que estas inversiones deben centrarse en la promoción de alternativas productivas con vocación local, que permitan diversificar la economía para la generación de nuevas oportunidades laborales más allá del sector petrolero. A su vez deben potenciar acciones orientadas a la protección del ambiente, minimizando al máximo los incidentes y promoviendo la conservación de los ecosistemas.

Finalmente, es necesario fortalecer los espacios de dialogo con las comunidades, y garantizar que estas se sientan partícipes en los procesos de toma de decisiones que afectan al municipio. El dialogo abierto y constructivo se presenta como un elemento clave para la promoción de una relación colaborativa y alineada con los intereses de todos los actores involucrados.

Referencias bibliográficas

Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) (2017). ¿Para qué sirve el petróleo? Recuperado de https://acp.com.co/portal/para-que-sirve-el-petroleo-los-6-usos-mas-comunes/.

Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) (2018). 100 años de progreso. ACP. Recuperado de https://acp.com.co/portal/download/revista-acp-edicion-22/?ind=662fec2605ffb&filename=Revista-ACP-ESPECIAL-100A%C3%91OS-2018-EDICION-22.pdf&wpdmdl=28824&refresh=67cb3845998c41741371461

Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) (2019, 2 de diciembre). El sector de hidrocarburos y su papel crucial en la transformación energética. Recuperado de https://acp.com.co/portal/el-sector-de-hidrocarburos-tiene-un-papel-crucial-en-la-transformacion-energetica/

Backhouse, R. y Medema, S. (2009). Retrospectives On the Definition of Economics. Journal of Economic Perspectives, 23(1), 221-233. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.23.1.221

Beuf, A. (2023). Petróleo, norma ambiental y ordenamiento territorial en el Magdalena Medio. Bitacora Urbano Territorial, 33(3), 115-128. https://doi.org/10.15446/bitacora.v33n3.109442

Bowen, H.R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. Harper & Brothers.

Campos, A. (2008). Una aproximación al concepto de “lo social” desde trabajo social. Revista Tendencias & Retos, 13, 55-70. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929285

Carvallo, P. y Calvo, G. (2020). Conflictos, diálogo y acción colectiva con enfoque territorial: nuevas formas de pensar la relación comunidad-empresa-estado. OPERA, 26, 17-36. https://doi.org/10.18601/16578651.n26.03

Casas, K. (2018). Reficar, Barranca y Coveñas: comunidades e infraestructura petrolera. Crudo Transparente. https://crudotransparente.com/2018/09/28/reficar-barranca-y-covenas-comunidades-e-infraestructura-perolera/#:~:text=El%20terminal%20mar%C3%ADtimo%20de%20Cove%C3%B1as%20es%2

0el%20principal,movimiento%20de%20hidrocarburos%20en%20Colombia

Cassand, M. (2014). Análisis de la RSE de dos grandes Compañías petroleras: contraste entre las acciones realizadas y la percepción pública [tesis de grado]. Universidad Pontificia Comillas. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/449

Castrillón, D. (2022). Análisis de las estrategias de comunicación en las empresas del sector petrolero colombiano para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [trabajo final de grado]. Pontificia Universidad Javeriana. http://hdl.handle.net/10554/60897

Castro, C. D. (2020). Análisis de los imaginarios de la conflictividad petrolera. El caso de la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja (1951-1999). Universidad Externado de Colombia. https://doi.org/10.2307/j.ctv1rcf0n4

CENIT (2024). Gestión de emergencias y derrames. En Informe integrado de gestión sostenible, (pp. 190 – 191). Cenit. Recuperado de https://cenit-transporte.com/wp-content/uploads/2024/03/19-Marzo-INFORME-SOSTENIBILIDAD-CENIT-2023-19F-MAR-comprimido.pdf

Cobigo, V., Martin, L. y Mcheimech, R. (2016). Understanding Community. Canadian Journal of Disability Studies, 5(4), 181-203. https://doi.org/10.15353/cjds.v5i4.318

Crisolo, O., Camposano, S. y Rogayan Jr, D. (2021). Relevance of Social Studies in the 21st Century Society: Students’ Perspectives. International Journal of Didactical Studies, 2(1). https://doi.org/10.33902/IJODS.2021169729

Devis, A., Rodríguez, E. y Rincón, D. (2022). Numerical Modeling of Oil Spills in the Gulf of Morrosquillo, Colombian Caribbean. CT&F - Ciencia, Tecnología Y Futuro, 12(1), 69-83. https://doi.org/10.29047/01225383.396

Diaz, L., Torruco, U., Martinez, M. y Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación En Educación Médica, 2(7), 162-167. https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72706-6

Duque, J. (2018). Estrategias ambientales y reportes de sostenibilidad en empresas petroleras. Bogotá: Fundación Universidad de América [tesis de Especialización]. Universidad de América. https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7133/1/447264-2018-I-GA.pdf

Duque, Y., Cardona, M. y Rendón, J. (2013). Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones. Cuadernos de Administración, 29(50), 196-206. http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v29n50/v29n50a09.pdf

Ecopetrol (2021, 27 de abril). Grupo Ecopetrol pone al servicio nueva Unidad de Cargue de Tanqueros – TLU-2 en el mar Caribe. Recuperado de https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es//wps/portal/!ut/p/z0/fYy9DoIwGEVfxYW

RfKUY1NGgGB2MxkHs0nyUhlRrC_3x5-3FzcntnpOTCwxqYAYfqsOgrEE98oUVfE-LMttOswNZ5QtyXFclrWZzSsocTtLDDtj_aHxR12FgS2DCmiBfAWopbC-Ds5o_xZ1r1Th074Sg59InxNighMKfNaGEZgmJRrXYpgJdF2Ua0AxROuvToCP9WtVI6G-b8weUzaWx/

Fernández, F. (2012). Sostenibilidad: palabra y concepto. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, 7(8), 16-25. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4211988

Fuquen, M. (2003). Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa, 1, 265-278. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600114

Gamboa, L., Linares, M. y Solorzano, M. (2015). Análisis de los conceptos ambiente, educación ambiental y gestión ambiental dentro de la norma Iso 14001:2004 [trabajo de grado especialización]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. http://hdl.handle.net/11349/2498

García, B., De Miguel, B. y Chirivella, V. (2020). Responsabilidad social corporativa en la minería de Latinoamérica: un modelo multiactor. América Latina Hoy, 86, 23-40. https://doi.org/10.14201/alh.22369

Gobernación de Sucre (2022). Mapa de oportunidades territoriales. Sincelejo. Gobernación de Sucre. https://mapaculturaldesucre.com/pdfs/covenas.pdf

Guevara, G.P., Verdesoto Arguello, A.E. y Castro Molina, N.E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas experimentales, participativas, y de investigación-acción). Recimundo, 4(3), 163-173. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173

Hadad, M. G., Palmisano, T. y Wahren, J. (2021). Socio-territorial Disputes and Violence on Fracking Land in Vaca Muerta, Argentina. Latin American Perspectives, 48(1), 63-83. https://doi.org/10.1177/0094582X20975009

Haro de Rosario, A., Saraite, L. y Caba, C. (2016). Las empresas latinoamericanas del sector del petróleo y gas ante la información sobre sostenibilidad. TEC Empresarial, 10(1), 39-49. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5440782

Hatzold, M. E. (2013). Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry: Evidence from South America. Community Development Journal, 48(3), 501-505. https://doi.org/10.1093/cdj/bst026

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/

SampieriLasRutas.pdf

Herrera, J. (2020). Ingeniería de la perforación de pozos de petróleo y gas. Vol. I: Origen y características de los hidrocarburos. Ingeniería de la perforación de pozos de petróleo y gas. Universidad Politécnica de Madrid. https://doi.org/10.20868/UPM.book.62714.

Jaramillo, S. (2023). Morrosquillo: historia del agua, la vida y el crudo derramado. Censat Agua Viva. https://censat.org/wp-content/uploads/2023/04/Morrosquillo-web.pdf

Kivimaa, P., Brisbois, M. C., Jayaram, D., Hakala, E. y Siddi, M. (2022). A Socio-Technical Lens on Security in Sustainability Transitions: Future Expectations for Positive and Negative Security. Futures, 141, 2-13. https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102971

Maiah, J. (2020). Participatory Institutions as a Focal Point for Mobilizing: Prior Consultation and Indigenous Conflict in Colombia’s Extractive Industries. Comparative Politics, 52(4), 537-556. https://www.jstor.org/stable/26976025

Martínez, A. y Delgado, M. (2021). Los retos del grupo Ecopetrol y del país frente a la transición energética. Fedesarrollo https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4256/Repor_Noviembre_2021

_Mart%c3%adnez_et_al..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Martínez, B. (2020). Análisis del discurso de sostenibilidad medioambiental de la industria petrolera aplicado al modelo de negocio [trabajo de fin grado]. Universidad Pontificia Comillas. http://hdl.handle.net/11531/37150

McDonald, R., Matos Reyes, N. y Rivera Camino, J. (2022). La influencia del conflicto social y la licencia social para operar sobre el valor de la empresa. Estudios Gerenciales, 38(165), 406-423. https://doi.org/10.18046/j.estger.2022.165.5136

McNeish, J.A. (2018). Resource Extraction and Conflict in Latin America. Colombia Internacional, 93, 3-16. https://dx.doi.org/10.7440/colombiaint93.2018.01

Mercy Popoola, O., Mutai, N., Dervishaj, V. y Cuong Nguyen, M. (2024). Exploring the Impact of Oil Revenue on Nigeria’s Economic Growth: A Non-Linear Autoregressive Distributed Lag Model. SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4712203

Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2019). Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Bogota. https://eiti.org/sites/default/files/attachments/informe_eiti_col_2019.pdf

Morales, D. P. y Ungar, P. M. (2022). Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura. Colombia Forestal, 25(2), 85-103. https://doi.org/10.14483/2256201X.18844

Naciones Unidas (1987). Informe Brundtland. Nuestro futuro común. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

Navarro, M. (2023). Sostenibilidad del sector de hidrocarburos en Colombia: Perspectivas y alternativas al petróleo de cara al 2050 [tesis de maestría]. Universidad Pontificia Bolivariana. http://hdl.handle.net/20.500.11912/10603

Núñez, J. (2016). Costos de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). https://www.undp.org/es/colombia/publicaciones/costos-de-la-conflictividad-social-en-el-sector-de-hidrocarburos-en-colombia

Ovadia, J., Ayelazuno, J. A. y Alstine, J. V. (2020). Ghana’s Petroleum Industry: Expectations, Frustrations and Anger in Coastal Communities. The Journal of Modern African Studies, 58(3), 397-424. https://doi.org/10.1017/S0022278X20000245

Pares (2018, 1 de junio). Invirtiendo en el futuro. Guía para construir paz desde el sector empresarial. https://www.pares.com.co/post/invirtiendo-en-el-futuro-gu%C3%ADa-para-construir-paz-desde-el-sector-empresarial

Paz, L. (2017). La sociedad y sus elementos. Una aproximación al pensamiento de Rafael Alvira sobre los elementos que configuran una sociedad. Auctoritas Prudentium, 17, 1-33. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6086151

Pena, R. y Pimentel, N. (2021). Exploration and Production of Petroleum. En Filho, W., Azul, A.M., Brandli, L., Lange Salvia, A., Wall, T. (eds), Life Below Water. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71064-8_45-1

Perreault, T. y Valdivia, G. (2010). Hydrocarbons, Popular Protest and National Imaginaries: Ecuador and Bolivia in Comparative Context. Geoforum, 41(5), 689-699. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.04.004

Prayogi, A. (2023). Social Change in Conflict Theory: A Descriptive Study. ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 37-42. https://doi.org/10.35877/soshum1652

Rojas, M. y Olaya, A. (2019). Tendencias investigativas del conflicto socioambiental por exploración petrolera. Entre Ciencia e Ingeniería, 13(25), 52-58. https://doi.org/10.31908/19098367.4014

Sadiku, M., Ashaolu, T., Ajayi-Majebi, A. y Musa, S. (2020). The Essence of Environmental Biology. International Journal of Scientific Advances, 1(3), 144-157. https://www.ijscia.com/wp-content/uploads/2020/11/Volume1-Isuue-3-Nov-Dec-2020-No.24-144-147.pdf

Salinas, M. V., Diaz, J. A. y Masias, S. K. (2021). Socio-environmental Conflict Management as a Starting Point for Economic Development. Revista Científica Interdisciplinaria Investigación y Saberes, 11(3), 52-65. http://revistasdigitales.utelvt.edu.ec/revista/index.php/investigacion_y_saberes/article/view/122/70

Silva, G. (2008). La teoría del conflicto. Un marco teórico necesario. Prolegómenos, 11(22), 29-43. https://doi.org/10.18359/prole.2506

Tejero González, J. M. (2021). Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. http://doi.org/10.18239/estudios_2021.171.00

TerriData (2024, 1 de mayo). Municipio de Coveñas. Recuperado de https://terridata.blob.core.windows.net/fichas/Ficha_70221.pdf

Tetreault, D. (2020). The New Extractivism in Mexico: Rent Redistribution and Resistance to Mining and Petroleum Activities. World Development, 126, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104714

Uduji, J., Okolo-Obasi, E. y Asongu, S. (2021). Oil Extraction in Nigeria’s Ogoniland: The Role of Corporate Social Responsibility in Averting a Resurgence of Violence. Resources Policy, 70. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101927

Universidad en el Campo (2011). Economia I. Villamaria. Espacio Gráfico Comunicaciones S.A. https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4775/economia-1.pdf

Volpentesta, J. R. (2017). Creación de un método de integración de grupos de interés al gobierno de las empresas. Estudios Gerenciales, 33(143), 195-207. https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.05.002

Zárate, R., Vélez, C. L. y Caballero, J. A. (2021). Los conflictos socioambientales derivados de actividades extractivas en Latinoamérica y la Responsabilidad Social Empresarial. Estudios Gerenciales, 37(161), 668-679. https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.161.4384

Zarta, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad. Tabula Rasa, 28, 409-423. https://doi.org/10.25058/20112742.n28.18