Análisis sistemático de variables para la evaluación de sustentabilidad en cuencas de zonas áridas

Rebecca Moreno-Santoyo*

Universidad Autónoma de Baja California (México)

María Concepción Arredondo García**

Universidad Autónoma de Baja California (México)

Juana Claudia Leyva Aguilera***

Universidad Autónoma de Baja California (México)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 12 • mayo-agosto 2025 • pp. 1-28

https://doi.org/10.53010/nys12.01

Recibido: 20 de septiembre de 2024 | Aceptado: 15 de enero de 2025

Resumen. A partir de la introducción del concepto de desarrollo sustentable en el Informe Brundtland, en numerosos artículos científicos se han propuesto modelos para la evaluación de la sustentabilidad de cuencas, con especial atención en zonas áridas, por ser territorios intrínsecamente vulnerables a fenómenos como escasez hídrica y desertificación. Para ello, se utilizaron variables ambientales, sociales y económicas que han permitido construir modelos para evaluar el estado actual e identificar problemáticas con propuestas encaminadas al desarrollo sustentable. Actualmente, existen múltiples perspectivas sobre cómo se debe incorporar el concepto de sustentabilidad en un modelo de evaluación de cuencas. La mayoría de ellas se centran en un aspecto específico del proceso, con el uso de algún tipo de variable. Sin embargo, hay poca información sobre la identificación de tales medidas y los enfoques de sustentabilidad para la evaluación en cuencas de zonas áridas, lo que limita la visibilización de la realidad actual y futura del desarrollo de estos territorios. Para este trabajo se realizó un análisis sistemático que consistió en la revisión bibliométrica y de contenido de artículos científicos que evalúan la sustentabilidad en cuencas de zonas áridas. Con el fin de estudiar la evolución de la construcción de modelos que evalúan la sustentabilidad, se realizó el análisis de palabras clave, la identificación y clasificación de variables por tipo: ambiental, social y económico, lo que permitió determinar los enfoques de dichos modelos de evaluación en sustentabilidad débil y fuerte. Este estudio pretende brindar un panorama para futuras investigaciones sobre la construcción de modelos para la evaluación de la sustentabilidad de cuencas en zonas áridas.

Palabras clave: evaluación, modelos, sustentabilidad, cuencas, zonas áridas, variables, análisis sistemático.

Systematic analysis of variables for sustainability assessment of arid zone watersheds

Abstract. Since the introduction of the concept of sustainable development in the Brundtland Report, numerous scientific articles have proposed models for assessing watershed sustainability, with special attention to arid zones, as they are intrinsically vulnerable to phenomena such as water scarcity and desertification. To this end, diverse environmental, social, and economic variables have been used to build models to evaluate the current state and identify problems with proposals aimed at sustainable development. At present, there are multiple perspectives on how sustainability should be incorporated into a watershed assessment model, most of which focus on a specific aspect of the process based on some variable type. However, there is little information on identifying such measures and sustainability approaches to assess arid zone watersheds, which limits the visibility of the current and future reality of the development of these territories. Thus, this study presents a systematic analysis consisting of a bibliometric and content review of scientific articles that evaluate watershed sustainability in arid zones. In order to examine the evolution of sustainability assessment models, keywords were analyzed, and variables were identified and classified by type (environmental, social, and economic), which allowed for grouping the approaches of these assessment models into weak and strong sustainability. This study aims to provide an overview for future research on constructing sustainability assessment models for arid zone watersheds.

Keywords: evaluation, models, sustainability, watersheds, arid zones, variables, systematic analysis.

Análise sistemática de variáveis para avaliar a sustentabilidade em bacias hidrográficas de zonas áridas

Resumo. Desde a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável no Relatório Brundtland, inúmeros artigos científicos vêm propondo modelos para avaliar a sustentabilidade de bacias hidrográficas, com especial atenção às zonas áridas, por serem territórios intrinsecamente vulneráveis a fenômenos como a escassez hídrica e a desertificação. Para isso, variáveis ambientais, sociais e econômicas têm sido utilizadas na construção de modelos que avaliam o estado atual e identificam problemáticas, com propostas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, existem múltiplas perspectivas sobre como o conceito de sustentabilidade deve ser incorporado em um modelo de avaliação de bacias hidrográficas. A maioria delas se concentra em um aspecto específico do processo, com base em determinado tipo de variável. No entanto, há escassez informações sobre a identificação dessas medidas e sobre as abordagens de sustentabilidade adotados na avaliação de bacias hidrográficas localizadas em zonas áridas, o que limita a compreensão da realidade atual e futura de desenvolvimento nesses territórios. Para este trabalho, foi realizada uma análise sistemática, composta por revisão bibliométrica e de conteúdo de artigos científicos que analisam a sustentabilidade em bacias hidrográficas de zonas áridas. Para investigar a evolução da construção de modelos que avaliam a sustentabilidade, foram analisadas palavras-chave, bem como identificadas e classificadas as variáveis segundo os tipos ambiental, social e econômico. Isso permitiu determinar os enfoques adotados pelos modelos, distinguindo entre sustentabilidade fraca e forte. Este estudo tem como objetivo oferecer um panorama que contribua para pesquisas futuras voltadas para a construção de modelos para avaliar a sustentabilidade de bacias hidrográficas em zonas áridas.

Palavras-chave: avaliação, modelos, sustentabilidade, bacias hidrográficas, zonas áridas, variáveis, análise sistemática.

Introducción

Las zonas áridas a nivel global presentan problemáticas relacionadas con el recurso hídrico (Nieto, 2011) debido a las condiciones naturales de variabilidad climática que las caracteriza, con periodos secos muy prolongados, lluvias irregulares con promedios bajos y temperaturas fluctuantes entre el día y la noche (Kottek et al., 2006), todo aunado a fenómenos derivados del cambio climático como sequía, desertificación y erosión del suelo (Ma et al., 2003). Por lo tanto, la disponibilidad de agua y la calidad del suelo son determinantes para el desarrollo social y económico en estos territorios (Espejel et al., 2005), ya que las actividades que se realizan dependen directamente de las condiciones de las cuencas.

La cuenca es el espacio geográfico donde se lleva a cabo el ciclo de regeneración natural de los ecosistemas. Cuenta con características únicas y zonas funcionalmente definidas (Dourojeanni, 2006). Además, es un divisor del paisaje natural y tiene la funcionalidad de ser un contenedor vivo de las interrelaciones entre usuarios, interdependientes del sistema físico y biótico (Andrade y Navarrete, 2004; Perales, 2016; Perevochtchikova, 2008). De este modo, las condiciones del recurso hídrico y del suelo son indicadores importantes del ciclo hidrológico asociado a las cuencas (Ortega et al., 2016).

Los conceptos de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integrado de Cuencas (MIC) surgieron en la agenda pública internacional en 1992, por medio de las declaratorias de Dublín y la Cumbre de la Tierra, con el fin de promover el uso sustentable de los recursos en la cuenca. Desde esta perspectiva, se destaca la importancia de la sociedad en el manejo de los recursos hídricos, y se considera la cuenca como un espacio ideal para la planificación y manejo de los recursos naturales del territorio (ONU, 1992). La colaboración entre actores es fundamental, particularmente para el monitoreo y la evaluación de la sustentabilidad como tema central (Cotler et al., 2010).

En la actualidad, existen numerosas investigaciones que han estudiado la medición de la sustentabilidad mediante modelos de evaluación, que utilizan variables asociadas a las dimensiones sociales, ambientales y económicas para la construcción de índices e indicadores. La aplicación de estos modelos en la gestión de los recursos hídricos y territoriales permite evaluar su estado actual y futuro, y servir como herramienta de ayuda a la toma de decisiones por parte de los organismos competentes (Senent-Aparicio et al., 2016).

En el caso de cuencas de zonas áridas, es fundamental considerar las variables ambientales, ya que se asocian a los componentes del sistema ecológico, los cuales son limitantes para el desarrollo del territorio (Espejel et al., 2005). Respecto a las variables sociales, se relacionan con características demográficas; y en el caso de las económicas, se vinculan a las actividades productivas y recursos que generan un grado de equilibrio, integridad y fuerte adaptabilidad de las sociedades a autorrecuperarse en el corto y largo plazo (Frey, 1977; Karr y Chu, 2000; Wan et al., 2021).

Uno de los grandes desafíos para la sustentabilidad es comprender y valorar la relación entre las tres dimensiones, así como las relaciones entre las variables dentro de cada dimensión, ya que de esto dependerán el enfoque y las implicaciones a considerar entre la sustitución del capital natural y el creado (Gómez, 2021). Pearce y Atkinson (1996) introdujeron los enfoques de sustentabilidad débil y fuerte, que se distinguen por la valoración que se asigna a las dimensiones ambientales, sociales y económicas (Gallopín, 2003). El enfoque débil considera que las variables con mayor importancia son las relacionadas con aspectos sociales y económicos, ya que permite la sustitución entre el capital natural (los ecosistemas y la calidad del agua) por el capital creado (variables económicas e infraestructura) (Wu, 2013). En ese sentido, considera que no se puede excluir el desarrollo humano solo por el bienestar ambiental (Gallopín, 2003), y que las variables con mayor importancia son las relacionadas con asuntos socioeconómicos (Wu, 2013).

Por su parte, la sustentabilidad con enfoque fuerte otorga el valor supremo a las variables ambientales, puesto que concibe al capital natural como no sustituible por el creado, es decir: se considera que un sistema es sustentable siempre y cuando se conserve y mantenga la capacidad de la biosfera para poder resistir los impactos del desarrollo (Neumayer,1999). Como consecuencia, es necesario generar límites frente a la utilización de los recursos naturales y servicios ambientales, que están determinados por la capacidad de la naturaleza para soportar o eliminar la contaminación (Turner, 1993).

De esta manera, el propósito de este trabajo es identificar los tipos de variables utilizadas en la construcción de modelos de evaluación de la sustentabilidad de cuencas de zonas áridas, por medio del análisis sistemático de palabras clave, la identificación y clasificación de variables por tipo: ambiental, social y económico. Este estudio pretende ser una guía para futuras investigaciones, así como una herramienta en la toma de decisiones hacia la construcción de modelos holísticos que permitan evaluar la sustentabilidad en cuencas de zonas áridas bajo múltiples perspectivas.

Marco conceptual

Aproximación al estudio de las cuencas

Gallopín (1994) menciona que las cuencas son las unidades ideales para el manejo y gestión de recursos, ya que son la única fuente natural de agua dulce en el planeta, y es donde ocurre el ciclo del agua (Andrade y Navarrete, 2004; Perales, 2016; Perevochtchikova, 2008). En la cuenca existen interacciones entre el agua, el suelo y la vegetación, que son de suma importancia para la disponibilidad del recurso hídrico y la calidad del suelo (Brooks, 2005). Por esto, es necesario llegar a una serie de acuerdos entre los usuarios y el Estado para el aprovechamiento efectivo de los recursos en cuencas (Cotler et al., 2013).

Este aprovechamiento depende de las interacciones entre el medio ambiente y las acciones antrópicas. Ante ello, se deben considerar factores ambientales, sociales y económicos (Dourojeanni, 1994). De esta forma, cualquier acción, programa o esquema de manejo estará sustentado en datos, información y conocimiento que permita prever efectos y externalidades, con el fin de prospectar posibles escenarios e incidir en incrementar la adaptación de los ecosistemas a los cambios globales (Dourojeanni, 2006).

Barbier y Burgess (2017) resaltan la necesidad de capturar y relacionar las variables sociales, económicas y ambientales para evaluar y monitorear el progreso de las acciones implementadas para el manejo de la cuenca y el desarrollo sustentable. Uno de los grandes desafíos del monitoreo de las acciones está relacionado con la escala geográfica, ya que los límites administrativos no corresponden a los límites físicos naturales, lo que es importante considerar para la selección de las variables a utilizar (Dourojeanni et al., 2002). Adicionalmente, es crucial contar con marcos conceptuales, metodológicos o modelos, para medir y analizar el aprovechamiento de los recursos naturales y los problemas socioeconómicos (Burgos et al., 2015). Estas herramientas permiten evaluar las condiciones y las interacciones en las cuencas para revelar los beneficios para las generaciones presentes y futuras (Supangat et al., 2023).

Aproximación a la evaluación de la sustentabilidad

Actualmente existen muchos debates para entender la idea de sustentabilidad y sostenibilidad, que van desde una traducción idiomática del concepto, hasta posicionamientos filosóficos que muestran sus diferentes visiones, por ser un término abierto y en consecuencia un objeto de frontera (boundary object) (Delgado, 2019). De Camino y Mueller (1993) consideran que, incluso en las políticas públicas internacionales, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se utilizan los términos “sostenibilidad”, “sustentabilidad” y “desarrollo sostenible” como sinónimos, lo que evidencia la falta de homologación del concepto. Al margen de estos debates, es importante tener en cuenta que su origen estuvo relacionado fundamentalmente con el crecimiento económico, y en los años 90 se fortaleció la articulación entre la capacidad de sustentación del ambiente y el territorio, para una adecuada calidad de vida en la población, incorporándose así a las distintas dimensiones que lo conforman (Fernández et al., 1999; Giacomasso y Zulaica, 2021).

En el caso de la investigación en el campo de los métodos y modelos, se ha procurado homologar los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, con el fin de evaluar el desarrollo para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, donde se consideren las dimensiones ambiental, social y económica (Muñoz, 2021). Delgado (2019) menciona que existe una diversidad de imaginarios y visiones sobre los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, que en ocasiones han generado una imagen distorsionada y contradictoria, ya que en la práctica se sigue privilegiando al desarrollo económico. Esto erosiona la credibilidad del concepto en el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones, lo que dificulta su comprensión entre los distintos sectores (Bolis et al., 2014; Sarandón, 2002).

Por ende, es necesario considerar marcos conceptuales con el uso de variables ambientales, sociales y económicas para la construcción de modelos de indicadores ambientales y socioeconómicos. Estos indicadores fomentan la comunicación eficaz entre los grupos participantes, como los tomadores de decisiones y políticos, gestores, planificadores, administradores, científicos y el público en general (Pires et al., 2017), puesto que son insumos para el diseño de políticas públicas e información para los distintos sectores dependientes del sistema (Pastor et al., 2016). Esta información permite mostrar la ruta hacia un desarrollo sustentable, identificando la dependencia y complejidad de la dinámica de los ecosistemas, como en el caso de las cuencas (Usubiaga-Liaño y Ekins, 2024).

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) propuso la aplicación de un índice de sustentabilidad de cuencas (Watershed Sustainability Index o WSI), que integra en su modelo de evaluación variables socioeconómicas y medioambientales para en el manejo de los recursos hídricos (Chaves y Alipaz, 2007). Si bien este índice es un modelo integral de evaluación que contempla aspectos ambientales, sociales y económicos, Aizizi et al. (2023) mencionan que es limitado, puesto que solo evalúa variables relacionadas con los recursos hídricos y deja de lado las interacciones y fenómenos que determinan el comportamiento del suelo, las actividades económicas y la sociedad. Esto revela la importancia de conocer los diferentes tipos de variables utilizadas en los modelos para la evaluación de la sustentabilidad en cuencas a largo plazo, específicamente en territorios vulnerables como las zonas áridas.

Evaluar la sustentabilidad en cuencas de zonas áridas

Las cuencas de zonas áridas, de manera natural, presentan fluctuaciones climáticas —temperatura y precipitaciones—, intensificadas por los problemas derivados del calentamiento global. En estos territorios, el agua y la calidad del suelo pueden ser factores limitantes para el desarrollo social y económico (Espejel et al., 2005), ya que las actividades que se realizan dependen directamente de la capacidad y manejo de estos recursos. Srivastava et al. (2010) mencionan que el manejo sustentable de cuencas implica el uso equilibrado de los recursos para el aprovechamiento eficiente, que genere un mínimo daño al medio ambiente y propicie un equilibrio con el desarrollo económico y social. Por ende, se han propuesto distintos modelos de evaluación de la sustentabilidad de cuencas en zonas áridas, que pretenden estimar las condiciones e interacciones en su estado actual. Además, permiten verificar las acciones enfocadas en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, así como las medidas de mitigación del territorio, para asegurar que se maximicen los beneficios para las generaciones presentes y futuras (Burgos et al., 2015; Supangat et al., 2023).

Por su parte, Wang et al. (2012) propusieron modelos de evaluación de la sustentabilidad de cuencas con el fin de determinar escenarios óptimos para el sector agrícola, y consideran índices y variables relacionadas con el ahorro de agua, la capacidad tecnológica de la industria agrícola, y el pronóstico de los beneficios económicos, sociales y ambientales para este sector. Por otro lado, estimar la integridad funcional de un sitio por medio de bioindicadores de alerta temprana puede ayudar a la salud de los pastizales y permitir una gestión sustentable de los suelos áridos, con especial atención en aquellos que presentan erosión (De Soyza 2002; De Soyza et al., 2000). Collet et al. (2015) presentan el caso de la cuenca del río Hérault en Francia, donde se utilizó un marco de evaluación de la sustentabilidad, que hacen una prospección de la demanda de agua al año 2030 para los sectores doméstico, agrícola y ambiental. Algunas variables utilizadas fueron el volumen de suministro de agua por sector, la frecuencia de años insatisfactorios y métricas de confiabilidad y resiliencia. Los resultados mostraron que el sector doméstico se vería más degradado por los escenarios de cambio climático que por las limitaciones en el uso del agua. En el sector agrícola, el impacto es negativo y el medioambiente difícilmente podría satisfacer sus necesidades hídricas, especialmente en verano, con bajos niveles de resiliencia.

Dada la interdependencia de los recursos naturales para la realización de las actividades humanas, Gulishengmu et al. (2023) mencionan la relevancia de evaluar la sustentabilidad de las cuencas mediante la estimación de la capacidad de carga de los recursos hídricos (WRCC, por sus siglas en inglés), ya que el manejo y aprovechamiento son determinantes para garantizar la seguridad hídrica y la calidad del suelo, por ser ambos la columna vertebral del desarrollo regional (Zhou y Wen, 2023). Además, tiene un papel importante para asegurar el desarrollo sustentable de los recursos socioeconómicos en las zonas áridas (Pang et al., 2022).

Los modelos para evaluar la sustentabilidad de las cuencas de zonas áridas tienen distintos tipos de variables y objetivos de evaluación. Esta distinción puede estar relacionada con diferentes posiciones éticas y enfoques de la sustentabilidad con respecto a la sustitución o no del capital humano por recursos naturales (Hediger, 2004). De este modo, se ha clasificado a la sustentabilidad en dos categorías: sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte.

Pearce y Atkinson (1996) consideran que en el enfoque de sustentabilidad fuerte les otorga el valor supremo a las variables ambientales, puesto que concibe al capital natural como no sustituible por el capital creado, enfocado en la capacidad de la biosfera de resistir los impactos del desarrollo (Neumayer, 1999). Por lo tanto, en los modelos de evaluación de sustentabilidad fuerte predominan las variables de tipo ambiental. La contraparte débil considera que no se puede excluir el desarrollo humano solo por el bienestar ambiental (Gallopín, 2003), y considera que las variables con mayor importancia son las relacionadas con aspectos sociales y económicos (Wu, 2013). De hecho, en la literatura, los enfoques del desarrollo humano y de la sustentabilidad llevan mucho tiempo separados (Neumayer, 2012). Derivado de ello, se ha pensado que el desarrollo humano no ha integrado coherentemente las variables ambientales, mientras que la ciencia y la gestión de la sustentabilidad han subestimado la dimensión humana. De este modo, la relación e interdependencia de ambas vertientes es aún un espacio de construcción teórica y analítica (Etxano y Pelenc, 2020). En este trabajo se estudió la construcción de modelos que evalúan las cuencas, a través de un análisis sistemático por revisión bibliométrica y de contenido, para visibilizar la predominancia de los tipos de variables utilizadas en dichos modelos, y finalmente determinar el enfoque que evalúan la sustentabilidad en las cuencas de zonas áridas.

Metodología

Con el propósito de identificar los tipos de variables de los modelos para la evaluación de la sustentabilidad de cuencas en zonas áridas, se realizó un análisis sistemático de artículos científicos, mediante la revisión bibliométrica y análisis de contenido. Los artículos fueron extraídos de los motores de búsqueda Web of Science y SciELO, por medio de la exploración de palabras clave en el resumen de los artículos científicos, a través del siguiente criterio: ((“watershed*” OR “basin*”) AND (“Sustainability” OR “Sustainable”) AND (“assessment” OR “evaluation” OR “estimate”) AND (“index” or “indicator”) and (“arid” or “mediterranean” or “desert”)).

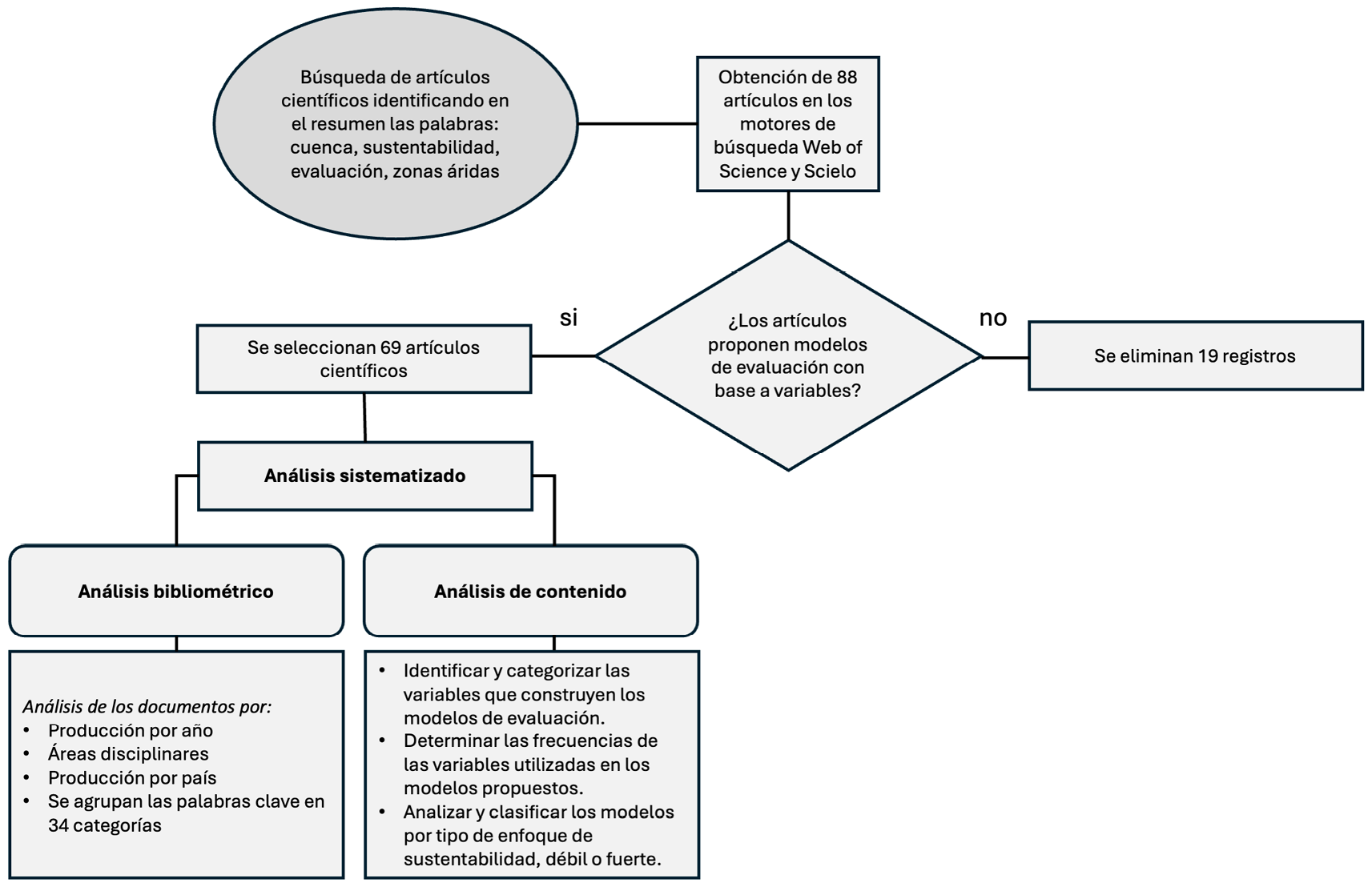

El resultado de la búsqueda arrojó un total de 88 artículos científicos publicados desde el año 2000 hasta el mes de marzo del año 2024. Posteriormente, se homologaron los formatos de los distintos motores de búsqueda y se procedió a la limpieza de los registros. Para ello, se analizaron y seleccionaron solo documentos que en la metodología contemplaran indicadores o índices para evaluar de la sustentabilidad en cuencas de zonas áridas. Se seleccionaron 69 artículos científicos, con los cuales se procedió a efectuar el análisis bibliométrico y de contenido, tal como se muestra en la figura 1.

El análisis bibliométrico es un ejercicio exploratorio de la producción académica por año, país y áreas disciplinares, con el propósito de determinar la relación entre los diferentes campos, especialidades o temáticas (Zupic y Cater, 2015). Por su parte, el análisis de contenido es una técnica utilizada en el campo de las ciencias sociales —como una herramienta basada en el análisis y la interpretación de fuentes documentales—, para identificar los códigos utilizados por el emisor del discurso y su contenido manifiesto, así como el contexto en el que surge y se desarrolla el mensaje, para descubrir y evidenciar sus contenidos latentes (Oliver, 2008).

En conjunto, el análisis propuesto en este estudio tiene como objetivo agrupar los tipos de modelos por medio de la identificación y clasificación de variables por tipo ambiental, social y económico. Para ello, se examinaron las palabras clave propuestas por el/los autor(es) mediante un análisis de nube de palabras, que consiste en representar la frecuencia de los datos a través del tamaño de los términos. Posteriormente, se agruparon en siete categorías: ambiental, social, económico, tecnológico, evaluación, método y lugar (que se refiere al área de estudio). Estas, a su vez, se dividieron en 34 temáticas relacionadas al tipo de recurso al que corresponden o algún tema general que permitiera identificar su relación: agua, clima, ecosistema, suelo, vegetación, acuífero, cuenca, biodiversidad, paisaje, planificación, gobernanza, lugar estudiado.

Figura 1. Diagrama metodológico del análisis sistemático. Fuente: elaboración propia.

Además, las variables utilizadas en los artículos científicos se categorizaron y clasificaron por tipo: económico, social y ambiental. Posteriormente, se agruparon en 15 categorías como clima, agua, suelo, vegetación, datos demográficos e ingreso, entre otras; y 36 subcategorías que se relacionaron con el recurso, como calidad y cantidad de agua y calidad del suelo, entre otras.

Con base a lo anterior, se identificó la predominancia de acuerdo con el tipo de variable ambiental, social y económica, y clasificar los 69 modelos de evaluación de acuerdo con las variables que los conforman en términos de sustentabilidad débil o fuerte. En caso de modelos integrales —compuestos de los tres tipos de variables (ambiental, social y económico)— para la clasificación por enfoque de sustentabilidad, se tuvo en cuenta la predominancia del 50 % de alguno de los tipos de variable.

Resultados

Análisis bibliométrico

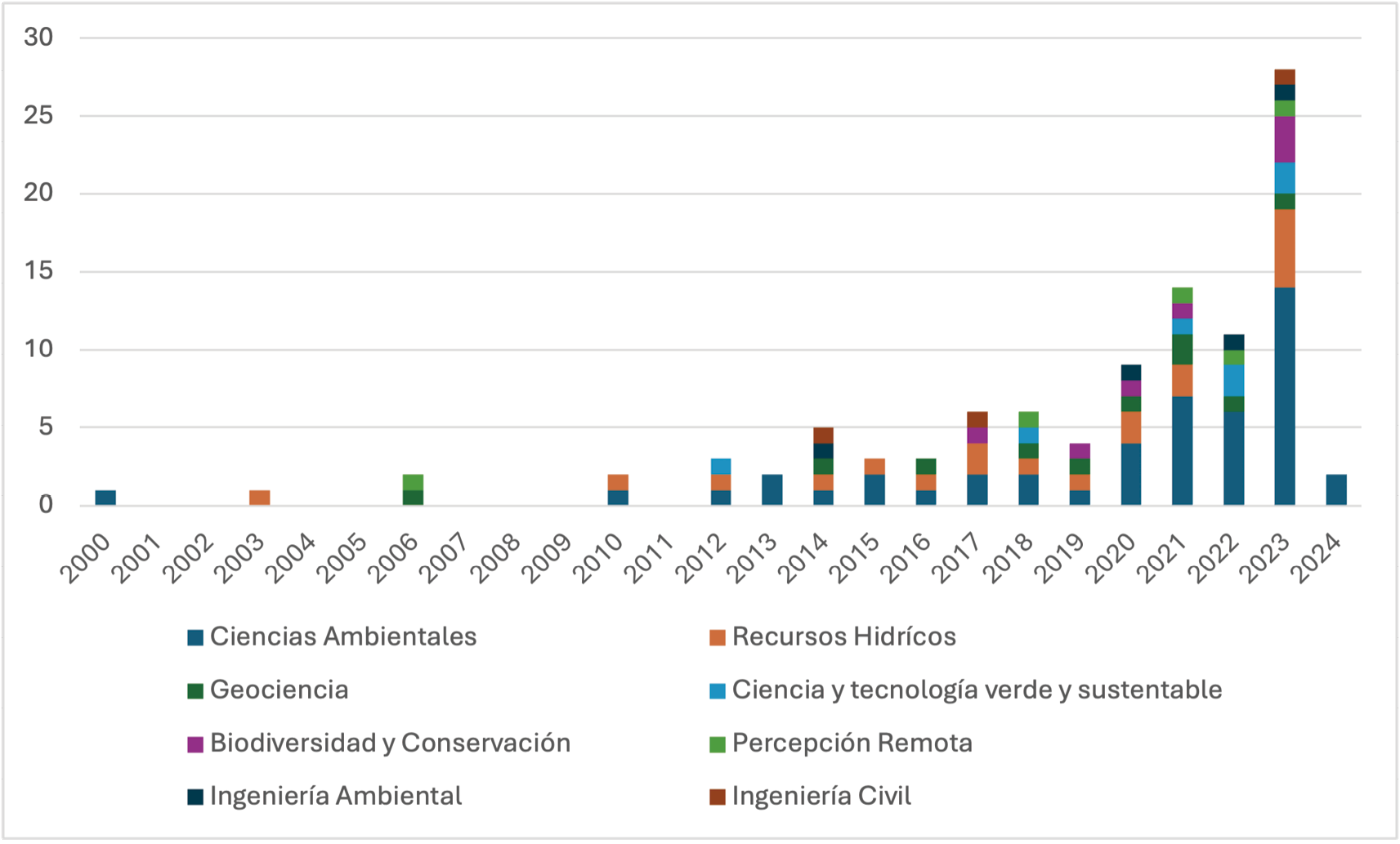

En la figura 2, se evidencia que el año con mayor producción de artículos con modelos de sustentabilidad para cuencas en zonas áridas fue el 2023, con el 24 %, seguido del año 2021 con el 14 %. Se destaca que, entre 2012 y 2024, existe producción continua.

Figura 2. Producción de anual de artículos científicos por las principales áreas disciplinares. Fuente: elaboración propia.

Con relación a las áreas disciplinares, la de mayor producción es la de ciencias ambientales, seguida de recursos hídricos y geociencia. Las publicaciones del año 2000 están relacionadas con las áreas de ecología, con continuidad en publicaciones enfocadas en ciencias ambientales entre 2012 y 2024. En cuanto a recursos hídricos, se presenta un periodo continuo de publicaciones del 2014 al 2021, y con relación a geociencias, los periodos cubiertos son del 2018 al 2023. El área de ciencias ambientales fue la que presentó la mayor continuidad de producción académica.

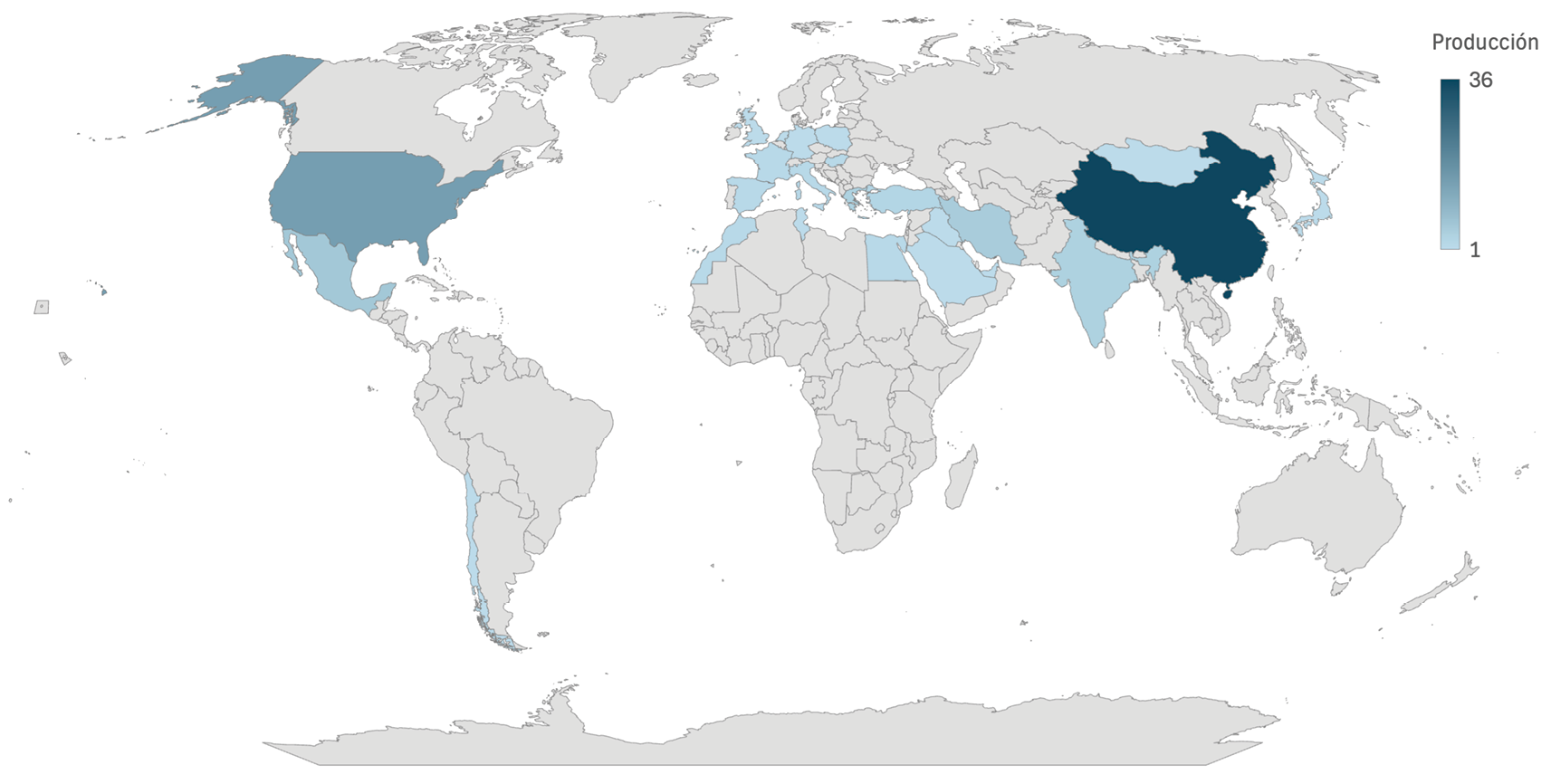

En la figura 3 se identifica la producción por países y el porcentaje de producción científica correspondiente. Se encontró que el mayor número de artículos proviene de instituciones ubicadas en China, con un 36 %, seguido de un 15 % por parte de Estados Unidos; en tercer lugar aparece México con un 6 %.

Figura 3. Producción anual de artículos científicos por país. Fuente: elaboración propia, a partir de la herramienta de Excel Mapas de Bing.

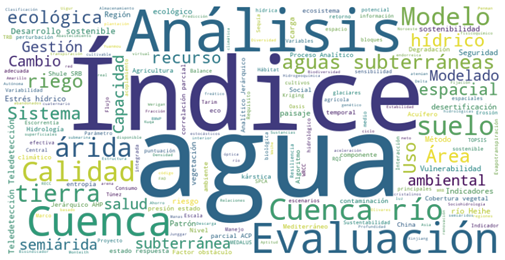

En la figura 4 se muestran las 351 palabras clave identificadas por los autores en los artículos científicos en un diagrama de nube. Las palabras “índice”, “agua” y “análisis” son los términos con mayor frecuencia.

Figura 4. Nube de palabras correspondientes a las palabras clave de los artículos. Fuente: elaboración propia con el programa de acceso libre Python.

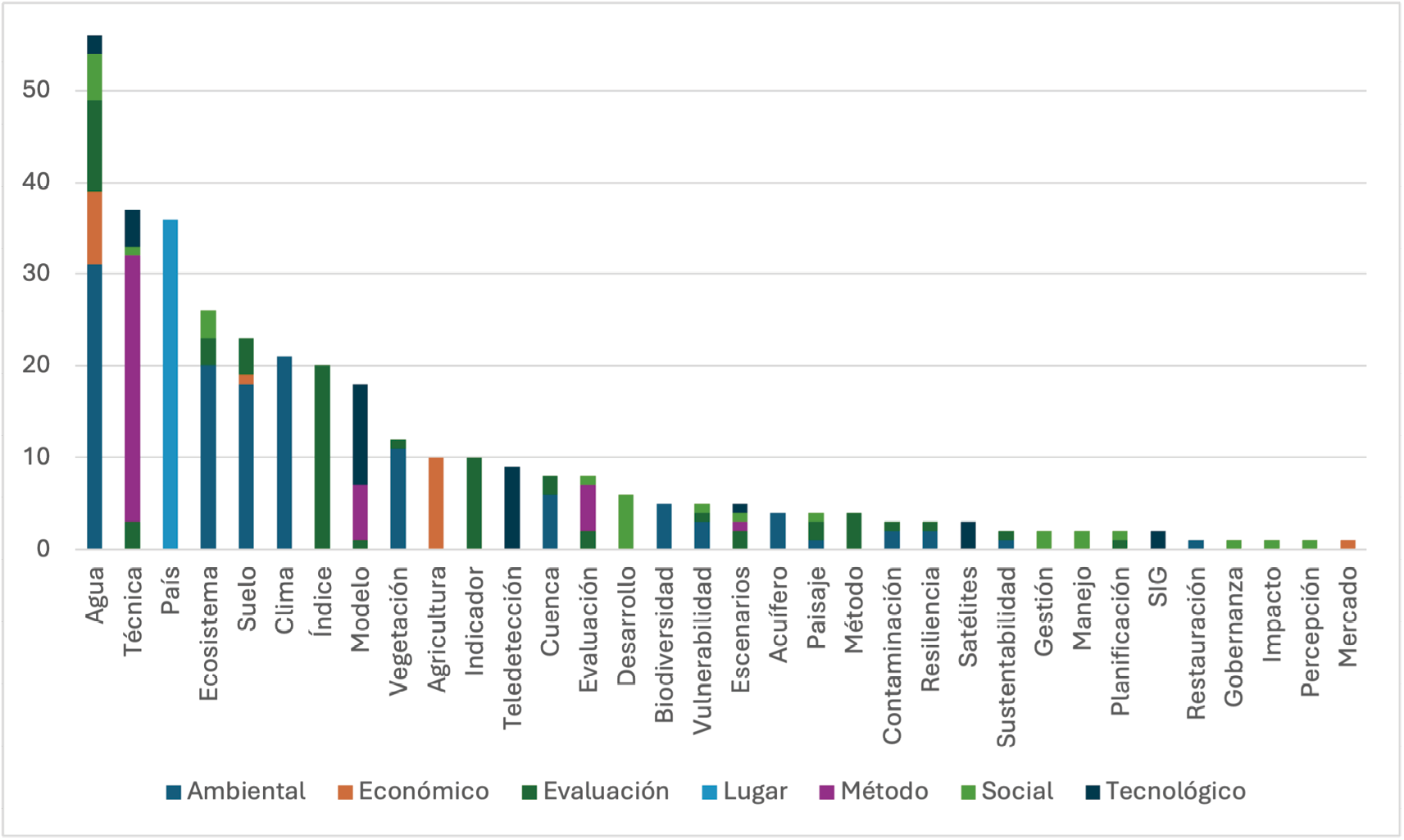

En la figura 5 se presentan también las palabras clave, pero categorizadas en siete grupos (ambiental, social, económico, tecnológico, evaluación, método y lugar) y en 34 temáticas relacionadas con el tipo de recurso al que corresponden o al tema general.

Figura 5. Número de artículos por categorías y temática relacionada. Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la figura 5, la categoría “ambiental” es la que tiene el mayor número de palabras clave, seguida de “evaluación” y de “lugar”, con referencia al área de estudio de los artículos. Los recursos o temas como “agua”, “clima” y “ecosistema” se relacionaron con lo “ambiental”, mientras que en “evaluación” las temáticas fueron “índice”, “agua” e “indicador”. La categoría de “lugar” se relaciona con el nombre del país.

Las temáticas con mayor frecuencia fueron “agua” y “técnica”, esta última asociada principalmente con el método o a la tecnología utilizada para la obtención de variables en la construcción de modelos, a partir del uso de sensores remotos, sistemas de información geográfica o teledetección, así como análisis de laboratorio y monitoreo in situ, que corresponden al 74 % de los artículos analizados (51 artículos).

Análisis de contenido

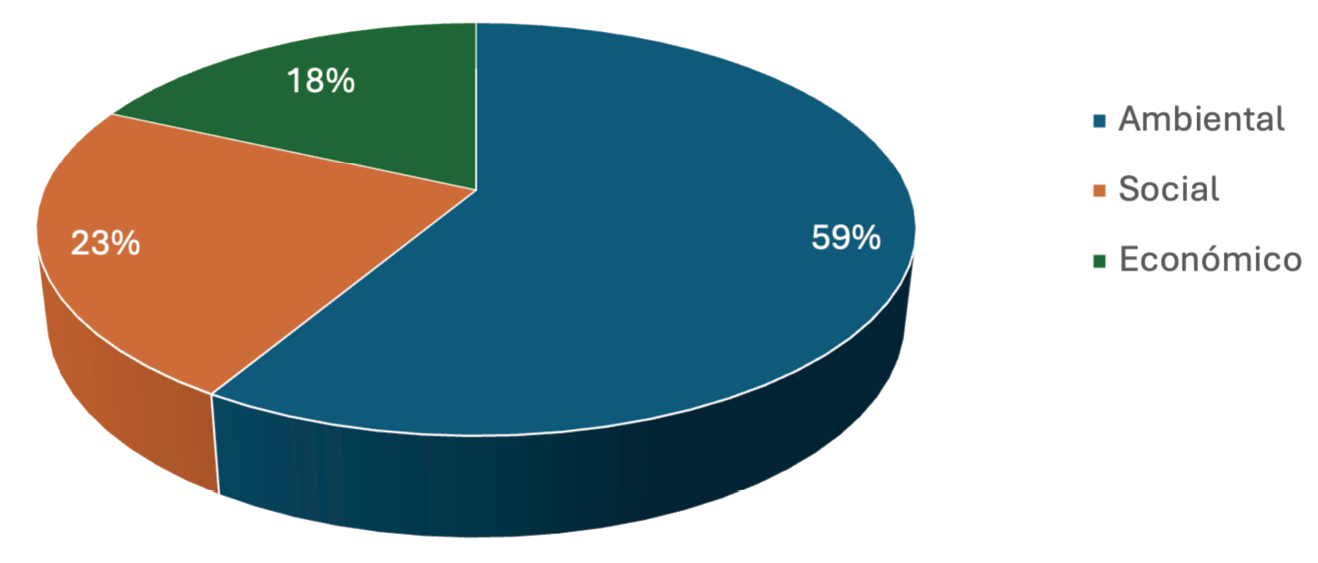

Derivado del análisis de los modelos de evaluación en los artículos científicos, se identificaron un total de 413 variables, que posteriormente se clasificaron así: 242 ambientales, 96 sociales y 75 económicas (Figura 6). El mayor número está relacionado con la categoría ambiental y corresponde al 59 %.

Figura 6. Representatividad por tipo de variable. Fuente: elaboración propia.

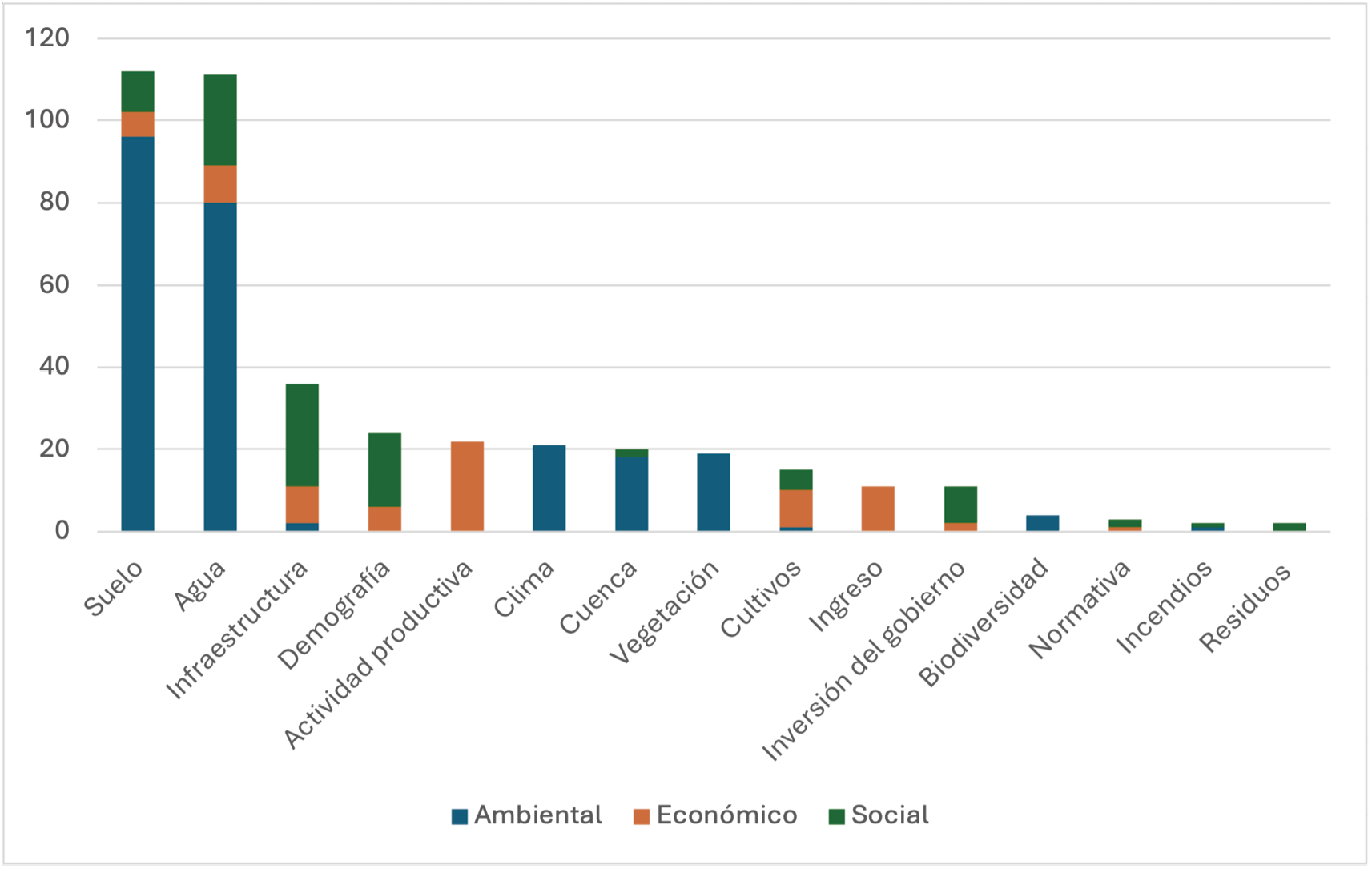

En la figura 7 se presenta el resultado de la clasificación por categorías, donde “suelo” y “agua” representan el 27 % respectivamente, seguidas de “infraestructura” (9 %) y “demografía” (6 %). La categoría de suelo mostró solo variables de tipo ambiental, y en el caso de la categoría de agua se observaron un mayor número de variables de tipo social.

Figura 7. Categorías por tipo de variable. Fuente: elaboración propia.

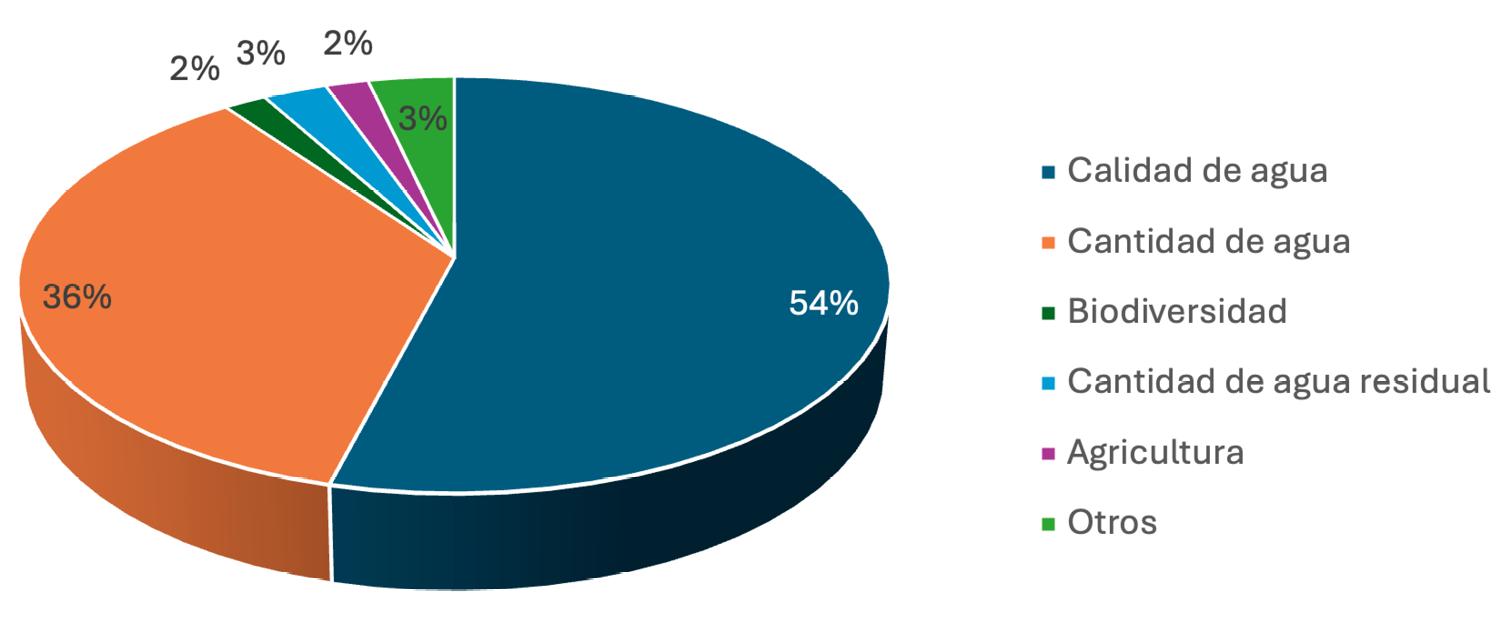

Las figuras 8 y 9 muestran las temáticas de las principales categorías identificadas: agua y suelo. La figura 8 muestra las subcategorías de la calidad y cantidad de agua, con un 54 y 36 % respectivamente.

Figura 8. Porcentaje de variables por subcategoría de la temática de agua. Fuente: elaboración propia.

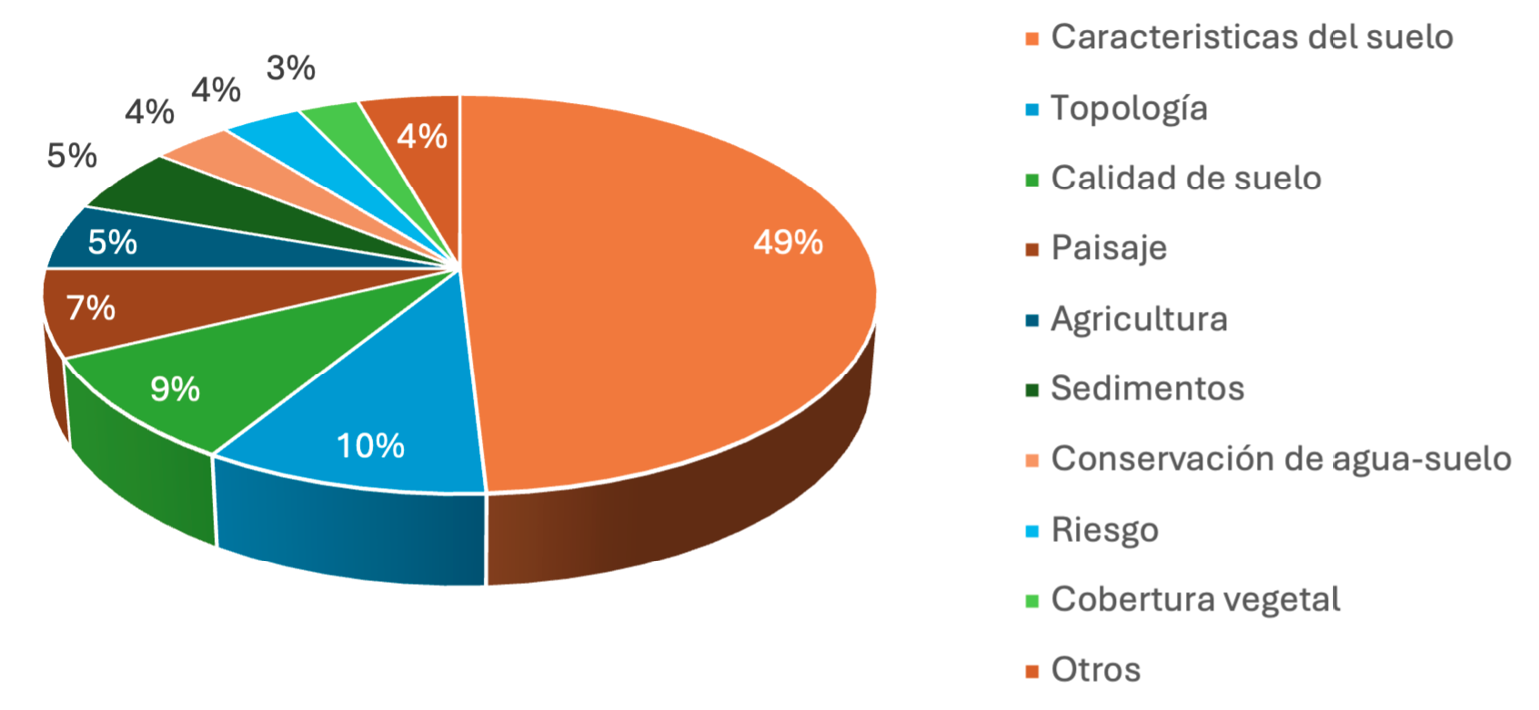

La categoría de suelo está conformada por las subcategorías: características del suelo (49 %), topología (10 %) y calidad de suelo (9 %) (Figura 9).

Figura 9. Porcentaje de variables por subcategoría de la temática de suelo. Fuente: elaboración propia.

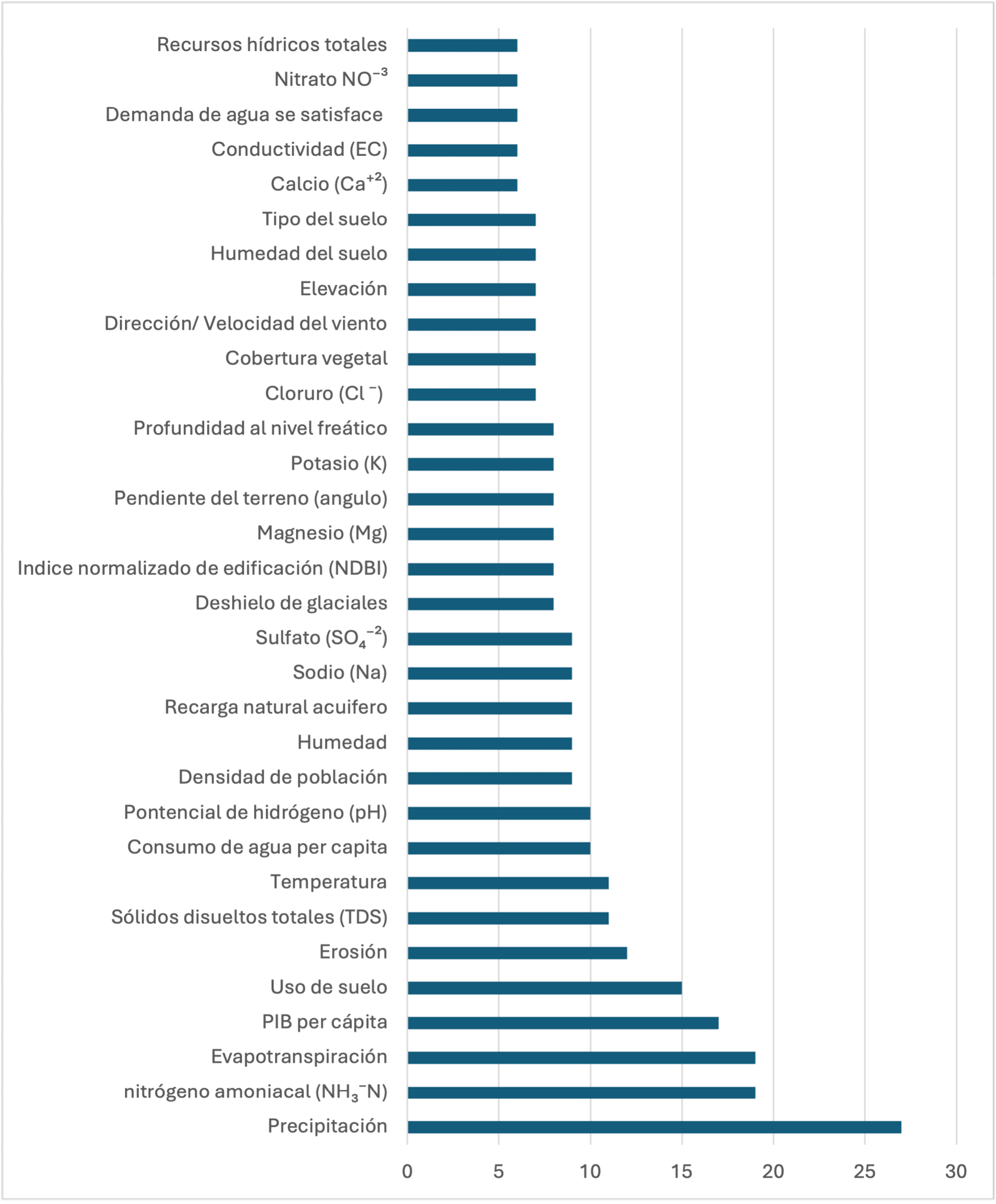

La figura 10 presenta las principales variables utilizadas en la construcción de los 69 modelos para la evaluación de la sustentabilidad en cuencas áridas encontrados en los artículos científicos.

Figura 10. Principales variables de los modelos de evaluación de la sustentabilidad de cuencas en zonas áridas. Fuente: elaboración propia.

Las cinco principales variables utilizadas son: “precipitación” (27 modelos); “evapotranspiración y nitrógeno amoniacal (NH₃-N)” (19 modelos); “producto interno bruto per cápita (PIB)”, (17 modelos); y “uso de suelo” (15 modelos). Las primeras tres se relacionan con el tipo ambiental, pues la precipitación y evapotranspiración se vinculan con la categoría “clima”, y “nitrógeno amoniacal a agua y suelo” se asocia a la calidad de tales recursos.

El producto interno bruto (PIB) fue clasificado como variable económica y está relacionada con las subcategorías de ingreso y demografía. Respecto a “uso de suelo”, es utilizada en 13 modelos, y corresponde al tipo social, pues esta variable se vincula al cambio de uso de suelo; sin embargo, en dos modelos fue considerada como de tipo ambiental y económico, pues se relaciona con la proporción del área superficial por tipo de ecosistema y con la tasa de cambio de la superficie para destinarla a actividades económicas.

La figura 11 muestra los distintos tipos de modelos según el año de publicación. Se encontró que el 38 % de los artículos incorporan variables ambientales, sociales y económicas para evaluar la sustentabilidad, que surgen a partir del año 2000. El 32 % es tipificado como ambiental, ya que solo considera variables de este tipo. El 27 % corresponde a modelos de corte ambiental y social. Por último, solo el 3 % considera parámetros ambientales y económicos, y estos se concentran en el año 2018.

Figura 11. Porcentaje de los tipos de modelos. Fuente: elaboración propia.

Cuando se analiza la proporción de variables en el interior de los modelos, se encuentra que todavía predominan las de carácter ambiental. En la figura 12, se muestran los tipos de modelos con base en las variables que se utilizan para su construcción como: integral, ambiental-social y ambiental-económico.

Figura 12. Predominancia de los modelos compuestos por más de un tipo de variable. Fuente: elaboración propia.

Los modelos ambiental-social están constituidos por variables ambientales (84 %), sociales (11 %) y sociales y ambientales (5 %). Se observó que el modelo integral se construye a partir de variables ambientales (46 %), económicas (19 %) y sociales (15 %).

De esta manera, el 75 % de los modelos propuestos para evaluar la sustentabilidad están relacionados con variables ambientales, lo que resulta en modelos con un enfoque de sustentabilidad fuerte. En contraste, solo el 25 % corresponde a modelos construidos con base a variables del tipo sociales y económicas, construidos con enfoque de sustentabilidad débil.

En la tabla 1, se muestran las 15 principales variables utilizadas en la construcción de los modelos de evaluación de cuencas en zonas áridas por cada tipo de enfoque de sustentabilidad, donde la importancia está relacionada a la frecuencia de las variables.

|

Importancia |

Sustentabilidad débil |

Sustentabilidad fuerte |

|---|---|---|

|

1 |

PIB per cápita |

Precipitación |

|

2 |

Uso de suelo |

Evapotranspiración |

|

3 |

Consumo de agua per capita |

Nitrógeno amoniacal (NH₃⁻N) |

|

4 |

Demanda de agua se satisface |

Potencial de hidrógeno (pH) |

|

5 |

Demanda del recurso por grupo de usuario |

Sólidos disueltos totales (TDS) |

|

6 |

Ingresos financieros |

Temperatura |

|

7 |

Tasa de ingresos y gastos fiscales |

Humedad |

|

8 |

Tasa de crecimiento de las ventas minoristas totales de bienes de consumo |

Recarga natural acuífero |

|

9 |

Probabilidad de que un periodo exitoso siga a un periodo de fracaso |

Sodio (Na) |

|

10 |

Proporción de la industria secundaria en el PIB |

Erosión |

|

11 |

Proporción de la industria terciaria en el PIB |

Magnesio (Mg) |

|

12 |

Tasa de urbanización |

Potasio (K) |

|

13 |

Uso de suelo |

Profundidad al nivel freático |

|

14 |

Demanda de agua doméstica |

Sulfato (SO₄⁻²) |

|

15 |

Índice de inversión en activos fijos |

Cloruro (Cl⁻) |

Tabla 1. Principales variables utilizadas en los modelos de evaluación por el enfoque de sustentabilidad. Fuente: adaptado de Gallopín (2003).

En el caso de sustentabilidad débil, el PIB fue la variable con mayor frecuencia, seguida de uso de suelo y consumo de agua per cápita. Estas últimas están relacionadas con los cambios de uso del territorio y demanda de agua de la población, y vinculadas con temáticas como actividades económicas, datos de ingreso y demografía, así como con el volumen del recurso hídrico. Es importante mencionar que las escalas de las variables son distintas, ya que el PIB tiene características macroeconómicas, es decir, la escala se asocia al país o región; y en cambio el uso de suelo y el consumo per cápita pertenecen a la escala local.

En el enfoque de sustentabilidad fuerte, la variable con mayor frecuencia es precipitación, seguida de evapotranspiración y nitrógeno amoniacal. La mayor parte de los modelos se relacionan con recursos de agua, suelo y clima, y se asocian principalmente a factores climatológicos, así como a la calidad del agua y el suelo.

Es notable que, en la construcción de los modelos sin importar el enfoque, predominan variables relacionadas con el recurso hídrico, ya sea desde el enfoque ambiental (clima, precipitación) o social (uso, disponibilidad, calidad o consumo). Lo anterior está relacionado con que el análisis se enfoca en modelos de sustentabilidad de zonas áridas.

Discusión

Los resultados de la investigación ayudan a comprender la construcción de los modelos que evalúan la sustentabilidad en cuencas de zonas áridas. Como se puede apreciar en los resultados del análisis de los 69 artículos científicos, los modelos para la evaluación se conforman principalmente de variables ambientales (59 %), sociales (23 %) y económicas (18 %), que se relacionan con temáticas sobre recursos hídricos, clima, suelo y variables socioeconómicas, dado que la cuenca es un contenedor vivo de las interrelaciones entre usuarios, interdependientes del sistema físico y biótico (Andrade y Navarrete, 2004; Perales, 2016; Perevochtchikova, 2008), lo que hace necesario considerar dichas variables para su evaluación.

Las áreas disciplinares se relacionan con las ciencias exactas e ingeniería, y se muestra que la mayor producción fue por parte de ciencias ambientales, seguida de recursos hídricos y geociencia. Esto se puede relacionar con el tipo de variables utilizadas para la evaluación, así como las palabras clave determinadas en los artículos, en donde las palabras “agua” y “análisis” son las más frecuentes. A partir de la categorización de las palabras en los grupos ambiental, social, económico, tecnológico, evaluación, método y lugar, es posible una comprensión más estructurada de los temas abordados en los artículos científicos. La categoría ambiental predomina, con temáticas relacionadas a clima, agua y ecosistema, seguida de las categorías de “evaluación” y “lugar”.

De este modo, las temáticas con mayor frecuencia fueron agua y técnica, asociada principalmente al método o a la tecnología utilizada para la evaluación y monitoreo de recursos naturales y su calidad, utilizando estadística geoespacial, modelos matemáticos, monitoreo in situ y análisis de laboratorio para determinar la calidad de los recursos, y así obtener o determinar las variables en la construcción de modelos, que corresponden a 51 artículos analizados (74 %).

La categoría “lugar” se relaciona con las palabras clave que indican el área de estudio del artículo. El país con mayor número de palabras clave fue China (36 %), dato que coincide por ser el país con el mayor número de artículos que provienen de instituciones ubicadas, seguido de Estados Unidos (15 %). En tercer lugar, se ubica México (6 %), en Latinoamérica, debido a la predominancia de zonas áridas, con el 65 % del territorio total (Díaz-Padilla et al., 2011).

Así mismo, la tendencia continua de publicaciones en ciencias ambientales desde 2011 hasta 2024 indica un interés constante por el desarrollo de investigaciones con temáticas de sustentabilidad y protección del ambiente. La producción en recursos hídricos y geociencias también muestra periodos de producción continuos, lo que refleja la importancia de la gestión del agua y la exploración geológica en el contexto de los desafíos ambientales actuales.

La clasificación de las 413 variables utilizadas en los modelos de evaluación, detallada en las figuras 6 y 7, mostró una predominancia de variables ambientales (59 %). Las categorías suelo y agua representan el 27 %, lo que subraya la importancia de estos recursos en la investigación ambiental. La prevalencia de variables relacionadas con la calidad y cantidad de agua y las características del suelo destaca la centralidad de estos temas en la evaluación de la sustentabilidad. Ante ello, Brooks (2005) menciona que las interacciones que se dan entre el agua, suelo y vegetación son de suma importancia para la disponibilidad del recurso hídrico y la calidad de suelo.

Del análisis de los 69 modelos de evaluación de sustentabilidad en cuencas áridas revela que los modelos integrales (38 %), que incorporan variables ambientales, sociales y económicas, son los más comunes. Barbier y Burgess (2017) resaltan la necesidad de relacionar los componentes sociales, económicos y ambientales para evaluar y monitorear el progreso de las acciones implementadas para el desarrollo sustentable, y la determinación de variables que permitan evaluar los avances en el aprovechamiento de los recursos naturales y la mitigación de problemas (Burgos et al., 2015). Además, este análisis se requiere para asegurar que se maximicen los beneficios para las generaciones presentes y futuras (Supangat et al., 2023).

En el caso de modelos integrales, se observa que el 46 % de los modelos están asociados a variables ambientales, el 19 % a económicos y el 15 % a variables sociales. A partir del año 2021, no hay una predominancia significativa por algún tipo de variable, lo que indica que estos modelos están conformados de manera equilibrada. Sin embargo, incluso cuando se contemplan variables sociales y económicas, existe una gran presencia de variables ambientales en la construcción de dichos modelos de evaluación, pues el 75 % corresponden al enfoque de sustentabilidad fuerte. López y Patrón (2013) mencionan que, para que el aprovechamiento y evaluación de la cuenca sea efectiva, es necesario una serie de acuerdos entre los usuarios y el Estado, lo que es de suma importancia para las interacciones socioeconómicas.

Sin embargo, los resultados muestran que los modelos con enfoque de sustentabilidad débil representaron tan solo el 25 %, y la variable más utilizada fue el PIB, una medida macroeconómica que no necesariamente es representativa de la escala de cuenca, lo que puede generar un sesgo y dificultar la comprensión del concepto de sustentabilidad, ya que la escala geográfica es de suma importancia para la selección de las variables a utilizar (Dourojeanni, Jouravlev y Chávez, 2002).

Los resultados indican que las variables con menor representatividad son las económicas, e incluso en algunos modelos no se consideran para la evaluación de la sustentabilidad en cuencas, a pesar de que, en la práctica, son determinantes para su funcionamiento y gestión. Esta omisión representa una incongruencia significativa, ya que las dinámicas económicas a menudo rigen las actividades en estos territorios (Bolis et al., 2014; Sarandón, 2002). No considerar estas variables en los estudios de sustentabilidad dificulta la implementación de mecanismos efectivos para un desarrollo sustentable, impidiendo que los pilares fundamentales de la sustentabilidad —económico, social y ambiental— se reflejen de manera integral en las políticas y decisiones aplicadas.

Respecto a las cuencas de zonas áridas, Aizizi et al. (2023) indican que es importante no dejar de lado las interacciones entre el suelo, las actividades económicas y la sociedad, ni mucho menos a los fenómenos como sequía, desertificación y erosión del suelo que se dan de manera natural (Ma et al., 2003), ya que en conjunto pueden determinan el comportamiento de las variables que conforman la cuenca (Senent-Aparicio et al., 2016).

Por su parte, Varouchakis et al. (2022) advierten que las sociedades establecidas en zonas áridas sufrirán graves consecuencias por el cambio climático, ya que las proyecciones muestran una disminución progresiva del caudal y cambios significativos en la disponibilidad de agua superficial, así como en los reservorios de agua subterránea (de Graaf et al., 2019). Ante ello, se han procurado esfuerzos en los estudios analizados al desarrollar modelos que permiten evaluar la vulnerabilidad y adaptabilidad de estos ecosistemas (Abduljaleel et al., 2024; Hunter et al., 2015; Wei et al., 2020; Wu et al., 2023). Así, es posible comprender el nivel de resiliencia del sistema sociohidrológico (Pang et al., 2022) y monitorear la integridad funcional del sistema con el uso de múltiples indicadores sensibles a las características locales y temporales, que a su vez permitan reflejar la gestión sustentable de las cuencas en zonas áridas (Collet et al., 2015; De Soyza et al., 2000).

Por último, es importante mencionar que este estudio tiene limitaciones en cuanto a la identificación de métodos, tecnologías y herramientas para la obtención de las variables utilizadas en los modelos de evaluación, y en la determinación de escalas. De igual manera, al ser una búsqueda sistematizada que busca trazabilidad para potencialmente ser replicada, tiene la posibilidad de excluir algunas investigaciones por el motor de búsqueda, y, por lo tanto, de este análisis. Esto motiva a desarrollar trabajo a futuro que contribuya al debate existente entre las variables y las escalas en los modelos de evaluación de la sustentabilidad.

Conclusión

Mediante la investigación realizada se puede concluir que los modelos para la evaluación de la sustentabilidad en cuencas de zonas áridas están conformados por variables de tipo ambiental principalmente (enfoque fuerte), específicamente relacionadas con el clima, los recursos hídricos y el suelo, puesto que son determinantes y limitantes para el desarrollo social y económico y las actividades que se realizan dependen directamente de ellas.

La contribución de este estudio fue determinar los enfoques de sustentabilidad, visibilizar la predominancia de los tipos de variables en la construcción de los modelos de evaluación, y mostrar las que más se utilizan. Se denota que las variables económicas están representadas en menor proporción, lo que dificulta la implementación de mecanismos efectivos para un desarrollo sustentable, impidiendo que los pilares fundamentales —económico, social y ambiental— se reflejen de manera integral en las políticas y decisiones aplicadas, y que permita mostrar la dependencia y complejidad de la dinámica de los ecosistemas terrestres áridos. Por ello, se requiere transitar a modelos que consideren las interacciones socioeconómicas con variables que muestren la realidad a escala de cuencas.

Finalmente, este estudio pretende brindar un panorama para futuras investigaciones sobre la construcción de modelos para la evaluación de la sustentabilidad de cuencas en zonas áridas y sugiere la importancia de equilibrar las variables ambientales y socioeconómicas, para una evaluación más efectiva y adaptada a los territorios vulnerables.

Referencias bibliográficas

Abduljaleel, Y., Amiri, M., Amen, E. M., Salem, A., Ali, Z. F., Awd, A., ... y Ghzal, M. (2024). Enhancing groundwater vulnerability assessment for improved environmental management: addressing a critical environmental concern. Environmental Science and Pollution Research, 31(13), 19185-19205. https://doi.org/10.1007/s11356-024-32305-1

Aizizi, Y., Kasimu, A., Liang, H., Zhang, X., Wei, B., Zhao, Y. y Ainiwaer, M. (2023). Evaluation of ecological quality status and changing trend in arid land based on the remote sensing ecological index: a case study in Xinjiang, China. Forests, 14(9), 1830. https://doi.org/10.3390/f14091830

Andrade, P.A., y Navarrete, F.N. (2004). Lineamientos para la aplicación del enfoque ecosistémico a la gestión integral del recurso hídrico. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Red de Formación Ambiental.

Barbier, E. B., y Burgess, J. C. (2017). The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability. Economics, 11(1), 20170028. https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2017-28.

Bolis, I., Morioka, S. y Sznelwar, L. (2014). When sustainable development risks losing its meaning. Delimiting the concept with a comprehensive literature review and conceptual model. Journal of Cleaner Production, 83(2014), 7-20. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.06.041

Brooks, R. T. (2005). A review of basin morphology and pool hydrology of isolated ponded wetlands: implications for seasonal forest pools of the northeastern United States. Wetlands Ecology and Management, 13, 335-348.

Burgos, L. A., Bocco, G. y Sosa, R. J. (2015). Dimensiones sociales en el manejo de Cuencas. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Chaves, H. y Alipaz, S. (2007). An Integrated Indicator for Basin Hydrology, Environment, Life, and Policy: The Watershed Sustainability Index. Journal of Water Resources Management, 21, 883-895.

Collet, L., Ruelland, D., Estupina, V. B., Dezetter, A. y Servat, E. (2015). Water supply sustainability and adaptation strategies under anthropogenic and climatic changes of a meso-scale Mediterranean catchment. Science of the Total Environment, 536, 589-602. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.093

Cotler, H., Galindo, A., González, I., Pineda, R. y Ríos, E. (2013). Cuencas hidrográficas: Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión (Cuaderno de divulgación ambiental. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable). SEMARNAT/Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas.

Cotler, H., Garrido, A., Bunge, V. y Cuevas, M. L. (2010). Las cuencas hidrográficas de México: diagnóstico y priorización (1ra ed.). Pluralia Ediciones e Impresiones SA de CV.

De Camino, R. y Mueller, S. (1993). Sostenibilidad de la agricultura y los recursos naturales: Bases para establecer indicadores. Proyecto IICA-GTZ.

De Graaf, I.E., Gleeson, T., Van Beek, L. P. H., Sutanudjaja, E. H. y Bierkens, M. F. (2019). Environmental flow limits to global groundwater pumping. Nature, 574 (7776), 90-94. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1594-4

Delgado, G.C. (2019). Asentamientos urbanos sustentables y resilientes: Retos y oportunidades para la transformación urbana en California y Baja California. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México.

De Soyza, A.G. (2002). Development of quantitative tools for improved environmental decision-making in arid environments. Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society, 13(5-6), 523-533.

De Soyza, A.G., Van Zee, J. W., Whitford, W. G., Neale, A., Tallent-Hallsel, N., Herrick, J. E. y Havstad, K. M. (2000). Indicators of Great Basin rangeland health. Journal of Arid Environments, 45(4), 289-304. https://doi.org/10.1006/jare.2000.0645

Díaz-Padilla, G., Sánchez-Cohen, I., Guajardo-Panes, R. A., Ángel-Pérez, D., Ana, L., Ruíz-Corral, A. y Ibarra-Castillo, D. (2011). Mapeo del índice de aridez y su distribución poblacional en México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 17(SPE), 267-275.

Dourojeanni, A. (1994). Políticas públicas para el desarrollo sustentable: la gestión integrada de cuencas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9700b72d-a8f9-48a9-a565-19707225e3d4/content

Dourojeanni, A., Jouravlev, A. y Chávez, G. (2002). Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/4a1aa6b2-4603-4de1-882e-caf774c07978/content

Dourojeanni, A. (2006). Conceptos y Definiciones sobre Gestión Integrada de Cuencas. Comisión Nacional de Medio Ambiente, (CONAMA).

Espejel, I., Hernández, A., Riemann, H. y Hernández, L. (2005). Propuesta para un nuevo municipio con base en las cuencas hidrográficas. Estudio de caso: San Quintín, BC. Gestión y Política Pública, 14(1), 129-168.

Etxano, I. y Pelenc, J. (2020). Evaluación del desarrollo humano y la sostenibilidad en el territorio: integración del enfoque de las capacidades, los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad fuerte. Cuadernos de Trabajo Hegoa (84), 74-74.

Fernández, R., Allen, A., Burmester, M., Malvarez, M., Navarro, L., Olszewski, A. y Sagua, M. (1999). Territorio, Sociedad y Desarrollo Sustentable, Estudios de Sustentabilidad Ambiental Urbana. Centro de Investigaciones Ambientales, FAUD, UNMDP.

Frey, D. G. (1977). Biological integrity of water: An historical approach. In The integrity of water (pp. 127-140). US Environmental Protection Agency.

Gallopin, G. (1994). Impoverishment and Sustainable Development: A systems approach. International Institute for Sustainable Development.

Gallopín, G. (2003). Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. Serie Medio Ambiente, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Giacomasso, M. y Zulaica, L. (2021). Sustentabilidad, patrimonio cultural, turismo y participación. Lineamientos para la gestión de un pueblo indígena en Argentina. Turismo y Patrimonio, (16), 21-40. https://doi.org/10.24265/turpatrim.2021.n16.02

Gómez, D. (2021). Sostenibilidad. Apuntes sobre sostenibilidad fuerte y débil, capital manufacturado y natural. Inclusión y Desarrollo, 8(1), 131-143.

Gulishengmu, A., Yang, G., Tian, L., Pan, Y., Huang, Z., Xu, X. y Li, Y. (2023). Analysis of water resource carrying capacity and obstacle factors based on GRA-TOPSIS evaluation method in Manas River Basin. Water, 15(2), 236. https://doi.org/10.3390/w15020236

Hediger, W. (2004). Weak and Strong Sustainability, Environmental Conservation and Economic Growth. Natural Resource Modeling, 19(3), 359-394. https://doi.org/10.1111/j.1939-7445.2006.tb00185.x

Hunter, C., Gironás, J., Bolster, D. y Karavitis, C. A. (2015). A dynamic, multivariate sustainability measure for robust analysis of water management under climate and demand uncertainty in an arid environment. Water, 7(11), 5928-5958. https://doi.org/10.3390/w7115928

Karr, J. R. y Chu, E. W. (2000). Introduction: Sustaining living rivers. En Assessing the Ecological Integrity of Running Waters: Proceedings of the International Conference, (pp. 1-14). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4164-2_1

Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B. y Rubel, F. (2006). World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, 15(3), 259-263. doi: 10.1127/0941-2948/2006/0130.

López, R. y Patrón, E. (2013). Cuencas hidrográficas. Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Ma, X., Yasunari, T., Ohata, T., Natsagdorj, L., Davaa, G. y Oyunbaatar, D. (2003). Hydrological regime analysis of the Selenge River basin, Mongolia. Hydrological Processes, 17(14), 2929-2945. https://doi.org/10.1002/hyp.1442.

Muñoz, R. T. (2021). ¿Qué falta para entender la sustentabilidad? Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 27(54), 77-117.

Neumayer, E. (1999). Weak versus strong sustainability. Ed Ward Elgars Publisher.

Neumayer, E. (2012). Human development and sustainability. United Nations Development Programme (UNDP). hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers/HDRP_2010_05.pdf.

Nieto, N. (2011). La gestión del agua: tensiones globales y latinoamericanas. Política y Cultura, (36), 157-176.

Oliver, J. G. (2008). El análisis de contenidos: ¿qué nos están diciendo? Revista de Calidad Asistencial, 23(1), 26-30. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1134282X08704640

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1992). Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro. Naciones Unidas

Ortega, D. J., Pérez, D. A., Américo, J. H., De Carvalho, S. L. y Segovia, J. A. (2016). Development of index of resilience for surface water in watersheds. Journal of Urban and Environmental Engineering, 10(1), 72-82. https://doi.org/10.4090/juee.2016.v10n1.007282

Pang, N., Deng, X., Long, A., Zhang, L. y Gu, X. (2022). Evaluation of the Resilience of the Socio-Hydrological System of the Tarim River Basin in China and Analysis of the Degree of Barriers. Sustainability, 14(13), 7571. https://doi.org/10.3390/su14137571

Pastor, M., Ramos, A. E. y Santa María, A. (2020). Evaluación de la sustentabilidad: una reflexión a partir del caso de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (México). Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento, 4(9). https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2016.9.75229

Pearce, D. y Atkinson, G. (1996). Are national economies sustainable? Measuring sustainable development. Environment and Development Economics, 1(1), https://doi.org/10.1017/S1355770X00000395

Perales, V. H. (2016). La cuenca social como aproximación sociológica a las intervenciones en cuencas hidrográficas. Temas Sociales, 39, 221-240.

Perevochtchikova, M. (2008). Gestión de cuencas hidrográficas: experiencias y desafíos en México y Rusia. Revista Latinoamericana de Recursos Naturales, 4(3), 313-325.

Pires, A., Morato, J., Peixoto, H., Botero, V, Zuluaga, L. y Figueroa, A. (2017). Sustainability Assessment of indicators for intefrated wated resources management. Science of The Total Environment, 578,193-147. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.217

Sarandón, S.J. (2002). Agreoecología. El camino hacia una agricultura sustentable. Ediciones Científicas Americanas.

Senent-Aparicio, J., Pérez-Sánchez, J. y Bielsa-Artero, A.M. (2016). Evaluación de la sostenibilidad de cuencas mediterráneas semiáridas. Caso de estudio: cuenca del Segura, España. Tecnología Y Ciencias Del Agua, 7(2), 67–84. Recuperado de https://www.revistatyca.org.mx/index.php/tyca/article/view/1140

Srivastava, P., Singh, R., Tripathi, S. y Raghubanshi, A.S. (2016). An urgent need for sustainable thinking in agriculture – An Indian scenario. Ecological Indicators, 67, 611-622. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.03.015

Supangat, A. B., Basuki, T. M., Indrajaya, Y., Setiawan, O., Wahyuningrum, N., Purwanto, Putra, P. B., Savitri, E., Indrawati, D. R., Auliyani, D., Nandini, R., Pramono, I. B., Nugroho, A. W., Wuryanta, A., Adi, R. N., Harjadi, B., Cahyono, S. A., Lastiantoro, C. Y., Handayani, W., ... y Anggraeni, I. (2023). Sustainable Management for Healthy and Productive Watersheds in Indonesia. Land, 12(11), 1963. https://doi.org/10.3390/land12111963

Turner, R. K., Pearce, D. W. y Bateman, I. (1993). Environmental economics: an elementary introduction. John Hopkins University Press.

Usubiaga-Liaño A, Fairbrass A, y Ekins P. (2024). Strong sustainability and the environmental dimension of the Sustainable Development Goals. Global Sustainability, 7(2), 1-10, https://doi.org/10.1017/sus.2024.47

Varouchakis, E. A., Perez, G., Loaiza, M. y Spanoudaki, K. (2022). Sustainability of mining activities in the European Mediterranean region in terms of a spatial groundwater stress index. Spatial Statistics, 50, 100625. https://doi.org/10.3390/su14137571

Wan, X., Yang, T., Zhang, Q., Yan, X., Hu, C., Sun, L. y Zheng, Y. (2021). A novel comprehensive model of set pair analysis with extenics for river health evaluation and prediction of semi-arid basin-A case study of Wei River Basin, China. Science of The Total Environment, 775, 145845. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145845

Wang, Y., Wu, P., Zhao, X. y Jin, J. (2012). Projection pursuit evaluation model: Optimizing scheme of crop planning for agricultural sustainable development and soil resources utilization. CLEAN–Soil, Air, Water, 40(6), 592-598.

Wei, W., Shi, S., Zhang, X., Zhou, L., Xie, B., Zhou, J. y Li, C. (2020). Regional-scale assessment of environmental vulnerability in an arid inland basin. Ecological Indicators, 109, 105792. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105792

Wu, J. (2013). Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes. Landscape ecology, 28, 999-1023. https://doi.org/10.1007/s10980-013-9894-9

Wu, L., Qian, C., Shen, Y. y Sun, D. (2023). Assessment and Factor Diagnosis of Water Resource Vulnerability in Arid Inland River Basin: A Case Study of Shule River Basin, China. Sustainability, 15(11), 9052. https://doi.org/10.3390/su15119052

Zhou, F. y Wen, C. (2023). Research on the level of agricultural green development, regional disparities, and dynamic distribution evolution in China from the perspective of sustainable development. Agriculture, 13(7), 1-47. https://doi.org/10.3390/agriculture13071441

Zupic, I. y Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational research methods, 18(3), 429-472. https://doi.org/10.1177/109442811456262