Pasando del qué hacer al con quién hacerlo: el caso de la apropiación social del conocimiento y tecnologías en el Alto Putumayo, Colombia

María Fernanda Garrido Rubiano*

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA (Colombia)

Juan Carlos Martínez Medrano**

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA (Colombia)

Claudia Patricia Rendón Ocampo***

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA (Colombia)

Isacc Sánchez Sosa****

Universidad Autónoma Chapingo (México)

Roberto Rendón Medel*****

Universidad Autónoma Chapingo (México)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 12 • mayo-agosto 2025 • pp. 1-22

https://doi.org/10.53010/nys12.02

Recibido: 4 de octubre de 2024 | Aceptado: 12 de marzo de 2025

Resumen. El Alto Putumayo, ubicado en el suroeste de Colombia, se encuentra en las estribaciones de la cordillera de los Andes, como una zona de transición entre los ecosistemas andino y amazónico. Esta subregión se distingue por sus paisajes montañosos, su biodiversidad y la presencia de comunidades campesinas, así como de los pueblos indígenas inga y kamëntsá. Su economía es principalmente agrícola y pecuaria, y se destacan la producción lechera y de cuy. Bajo este contexto, este artículo propone dinamizar la innovación mediante intervenciones que mejoren la apropiación social del conocimiento y tecnologías para aprovechar las ventajas estratégicas de la producción local. Para ello, se utilizó un enfoque de análisis de redes sociales y estudios de percepción social. Los resultados indican que la apropiación social de conocimiento y tecnologías debe centrarse en fortalecer la legitimación social y la colaboración entre grandes actores, al promover la comunicación pública como herramienta para mejorar la cultura productiva local, especialmente en el sector lechero. Esto es crucial para transformar los sistemas productivos hacia modelos más sostenibles, que respondan a la urgente necesidad de adaptación a la crisis climática.

Palabras clave: apropiación social del conocimiento y tecnologías, relacionamiento, innovación inclusiva, ventaja estratégica, comunicación pública.

Moving from what to do to who to do it with: the case of social appropriation of knowledge and technologies in Alto Putumayo, Colombia

Abstract. Alto Putumayo, in southwestern Colombia, is located in the foothills of the Andes Mountains as a transition zone between the Andean and Amazonian ecosystems. This subregion is distinguished by its mountainous landscapes, biodiversity, and the presence of peasant communities and the Inga and Kamëntsá Indigenous peoples. Its economy is mainly agricultural and livestock, with dairy and guinea pig production. In this context, this article proposes to stimulate innovation through interventions that improve the social appropriation of knowledge and technologies to make the most of the strategic advantages of local production. For this purpose, a social network analysis approach and social perception studies were used. The results indicate that the social appropriation of knowledge and technologies should focus on strengthening social legitimization and collaboration among major actors, by promoting public communication as a tool to improve local productive culture, especially in the dairy sector. This is crucial for transforming production systems into more sustainable models that respond to the urgent need to adapt to the climate crisis.

Keywords: social appropriation of knowledge and technologies, relationship building, inclusive innovation, strategic advantage, public communication.

Passando do que fazer para com quem fazer: o caso da apropriação social do conhecimento e das tecnologias em Alto Putumayo, Colômbia

Resumo. O Alto Putumayo, localizado no sudoeste da Colômbia, situa-se no sopé da Cordilheira dos Andes, como uma zona de transição entre os ecossistemas andino e amazônico. Essa sub-região se destaca por suas paisagens montanhosas, sua biodiversidade e a presença de comunidades camponesas, bem como dos povos indígenas Inga e Kamëntsá. Sua economia é predominantemente agrícola e pecuária, com destaque para a produção de laticínios e de cuy (Cavia porcellus, conhecido no Brasil como porquinho-da-índia). Nesse contexto, este artigo propõe dinamizar a inovação por meio de intervenções que promovam a apropriação social do conhecimento e das tecnologias, a fim de aproveitar as vantagens estratégicas da produção local. Para isso, foi adotada uma abordagem de análise de rede social e estudos de percepção social. Os resultados indicam que a apropriação social do conhecimento e das tecnologias deve se concentrar no fortalecimento da legitimação social e da colaboração entre os principais atores, promovendo a comunicação pública como ferramenta para o aprimoramento da cultura de produção local, especialmente no setor de laticínios. Isso é fundamental para transformar os sistemas de produção em modelos mais sustentáveis, capazes de responder à necessidade urgente de adaptação à crise climática.

Palavras-chave: apropriação social de conhecimento e tecnologias, relacionamento, inovação inclusiva, vantagem estratégica, comunicação pública.

Introducción

Colombia es un país biodiverso con un gran potencial agrícola y se presenta como “Potencia mundial de la vida”, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Gobierno de Colombia, 2023). Para dar cumplimiento a este plan, existen diversos retos. Uno de ellos es visibilizar la agrobiodiversidad para el provecho de sus habitantes.

El Alto Putumayo hace parte de las tres subregiones de este departamento en el suroccidente de Colombia. La integran los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco. Esta subregión se caracteriza por ser un territorio de gran biodiversidad y heterogeneidad sociocultural, entre las que se destaca la confluencia de poblaciones indígenas y campesinas. Dos de las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería, aunque con ciertas limitaciones en cuanto a la articulación de la producción con los mercados regionales, hecho que también se ve influenciado porque las vías de acceso son limitadas hacia el Medio y Bajo Putumayo, aunque con mejor infraestructura vial hacia Nariño.

Varios planes que promueven la organización y planificación agropecuaria, como es el caso del Plan de Extensión Agropecuaria del Putumayo (Gobernación del Putumayo, 2020), han priorizado cadenas productivas como la ganadería de leche y las especies menores como los cuyes. Sin embargo, las condiciones territoriales, que no solo se refieren a los agentes que conforman sus cadenas de valor, sino también incluye las condiciones estructurales de la región, han limitado la innovación y la articulación de los saberes locales y científicos para propender por una mejor apropiación social del conocimiento y la tecnología. Aun cuando la cadena láctea representa un sector de alta relevancia a nivel pecuario en el departamento de Putumayo, su dinámica no ha sido lo suficientemente competitiva para garantizar beneficios tangibles a los productores y consumidores asociados a ella. A su vez, el sistema de producción cuyícola en el departamento, con una cadena de valor recientemente formalizada, no ha tenido una dinámica tendiente a su fortalecimiento ni a su visión sistémica.

Por otro lado, al entender que el conocimiento se construye y no se impone, existen pocos escenarios de innovación que se enfoquen en reconocer y apropiarse de los saberes de la comunidad en el territorio que se pretende intervenir. Esto es crucial para mejorar la toma de decisiones en el manejo de los sistemas agroalimentarios, ya que la falta de estos enfoques limita el desarrollo y el reconocimiento de sus ventajas comparativas y competitivas.

El relacionamiento entre los diferentes eslabones de las cadenas de valor no ha sido lo suficientemente estudiado en el Alto Putumayo. Es evidente un marcado desconocimiento de las tendencias y demandas de los consumidores de los productos y subproductos, lo que limita directamente el nivel de apropiación de tecnologías asociadas al mejoramiento de su calidad y valor agregado en su proceso mediante la innovación.

Apropiación social del conocimiento, la tecnología y la innovación

En el contexto colombiano, la apropiación social del conocimiento, la tecnología y la innovación (ASCTI) es un concepto amplio que recoge lo que en otras latitudes se entiende como “cultura científica”, campo que incluye la divulgación, la comunicación y la participación ciudadana (UNESCO, 2005).

En este caso, se recoge la definición normativa colombiana que establece la ASCTI como un proceso deliberado que busca comprender e influir en las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Su propósito es expandir las dinámicas de creación, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para generar innovaciones valiosas. Con el fin de lograrlo, fomenta sinergias entre los sectores académico, productivo y estatal, e integra de manera activa a comunidades, grupos de interés y agentes clave de la sociedad civil (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2021).

En la política pública de ASCTI establecida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (2021) se señalan cuatro principios:

- Participación ciudadana: se promueve que las personas y comunidades no solo reciban conocimiento, sino que también participen en su producción, evaluación y uso. Desde la ciencia ciudadana hasta la innovación en soluciones con agentes locales, este enfoque busca integrar a la comunidad en todo el proceso.

- Democratización del conocimiento: la ASCTI tiene como objetivo que el conocimiento científico y tecnológico esté al alcance de toda la sociedad, no solo para los expertos o sectores especializados. Además, se busca cerrar las brechas en el acceso y uso del conocimiento, y empoderar a los ciudadanos en la construcción y evaluación de agendas de investigación y desarrollo tecnológico.

- Cultura científica: se busca que la ciencia, la tecnología y la innovación sean apreciadas y comprendidas por toda la sociedad, no solo en el ámbito académico. Esto abarca la divulgación científica, el uso de medios de comunicación, ferias de ciencia, talleres y espacios educativos.

- Resolución de problemas: se pretende que la ciencia y la tecnología impulsen procesos de innovación que respondan a las necesidades reales de las comunidades.

Sin embargo, en los lineamientos de política pública colombiana, la tecnología, la ciencia y la innovación se abordan como si fueran un único concepto. Aunque están relacionados, cada uno posee características y dinámicas diferentes. En este contexto, la ASCTI se concibe como un sistema compuesto por diversos elementos (humanos, materiales, simbólicos y organizacionales) que interactúan para un fin específico (Aibar y Quintanilla, 2002). Por tanto, es fundamental precisar la estructura de los sistemas técnicos que se desean transferir, así como los procesos de innovación que estos sistemas impulsan, ya que su eficacia depende tanto de su diseño técnico como de su integración en contextos sociales y culturales específicos.

La innovación en el contexto agropecuario

El concepto de innovación ha evolucionado desde su origen en la teoría económica (Schumpeter, 1934) hasta convertirse en un elemento central en discursos sobre competitividad, sostenibilidad, colaboración y transformación digital. Su aparición y desarrollo han estado ligados a los desafíos y oportunidades de cada época, lo que refleja la capacidad humana para adaptarse y crear soluciones a problemas complejos.

Para los propósitos de este estudio, la comprensión de la innovación va más allá de su concepción tradicional, al abarcar los cambios y las transformaciones que genera. En este sentido, la innovación se define como “todo cambio —no exclusivamente de carácter tecnológico—, fundamentado en el conocimiento —no limitado al ámbito científico—, que genera valor —no restringido a lo económico” (Fundación Cotec, 2024). Esta definición amplia permite analizar la innovación desde una perspectiva multidimensional, al reconocer su impacto en diversos ámbitos sociales, culturales, ambientales y económicos.

El paradigma tradicional de la innovación, centrado en grandes corporaciones y mercados de exportación, ha demostrado ser insuficiente para promover un desarrollo sostenible y equitativo. Por tal motivo, es necesario adoptar una visión más amplia de la innovación, que reconozca el papel de diversos actores, como las pequeñas empresas, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil. Tal como argumentan Foster y Heeks (2013), el desarrollo debe ir más allá del crecimiento económico y enfocarse en mejorar la calidad de vida de todas las personas.

La comprensión sistémica de los procesos de innovación, sus agentes y relaciones deben ser el foco para la construcción de la política pública en ámbitos nacionales. Este marco de referencia ha permitido analizar estructuras y políticas de los sectores industriales de manera que puedan insertarse en la globalización (Foster y Heeks, 2013; Martinez-Baron et al., 2024). En el caso colombiano, la conformación del sistema nacional de innovación agropecuaria está descrita en la legislación del país y su implantación se describe a través de los sistemas territoriales de innovación (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017).

Aunque en Colombia se definen los sistemas territoriales de innovación, estos pueden analizarse detalladamente en la cadena de valor inscrita en cada territorio. Los sistemas específicos de innovación (SEI) se proponen como un marco conceptual para analizar y gestionar estos procesos, caracterizados por su naturaleza colaborativa y su capacidad para articular las capacidades de diversos actores, desde empresas hasta instituciones académicas y gubernamentales. Al centrarse en un territorio y una cadena de valor específica, los SEI permiten abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades locales de manera más efectiva (Garrido-Rubiano et al., 2016).

El valor de las relaciones de los agentes que componen un sistema es parte fundamental de los procesos de generación y mejoramiento de capacidades sociales. La promoción de las colaboraciones entre instituciones e individuos y la combinación de estos esfuerzos en las redes de innovación se reflejan en el éxito de proyectos e iniciativas, al transformar entornos y llevar a cabo procesos en este sentido (Martinez-Baron et al., 2024).

Fortalecer el relacionamiento para la innovación inclusiva en los territorios

Las estrategias para fortalecer la interacción de agentes y de gestión del conocimiento mejoran la calidad de las relaciones, la creación de redes y el desempeño de acciones colectivas alineadas con el ideal de sostenibilidad en relación con los impactos de habitar un territorio. Además, promueven el establecimiento de acuerdos entre agricultores, organizaciones y otros agentes de la innovación, al favorecer acciones coordinadas a diferentes escalas y niveles (Martinez-Baron et al., 2024).

Las estrategias de gestión del conocimiento deben incluir tanto a las personas como a los procesos y acciones para obtener resultados positivos. Un ejemplo de esto son las comunidades de práctica que demuestran que los planes de aprendizaje (Wenger, 2001) y de gestión del conocimiento deben centrarse en las conexiones entre las personas con un mismo objetivo. La ventaja principal de estas estrategias persona-persona es que permiten compartir conocimientos más relevantes, como experiencias, emociones, formas de hacer las cosas y habilidades complementarias que no necesariamente pueden ser capturadas en documentos (Parise, 2007).

A partir de lo que ha sucedido en los países en desarrollo y de las características de su estructura económica, se han buscado nuevas maneras de entender la innovación al hablar desde una perspectiva inclusiva. Aunque este concepto nació en el contexto empresarial, ha ganado espacio a medida que aparece en otras áreas temáticas como ciencia y tecnología verde y sostenible, estudios ambientales, economía y política agrícola (Foster y Heeks, 2013). En este sentido, el adjetivo inclusivo dirige la innovación como el vehículo que permite involucrar a las personas marginadas en la corriente principal de cambio.

Una innovación inclusiva está diseñada para desarrollar mecanismos que no solo ofrezcan asequibilidad a las necesidades de las personas de bajos ingresos, sino también desarrollen sus capacidades y potencien su empoderamiento y bienestar. El objetivo de este tipo de innovación es ofrecer oportunidades de subsistencia a personas pobres que están excluidas del mercado (Mortazavi et al., 2021). La adaptación de las innovaciones de acuerdo con las capacidades y recursos permite la sostenibilidad. Según Smith et al. (2014), la innovación inclusiva solo puede ser efectiva si las comunidades se apropian de las soluciones, las integran en sus prácticas cotidianas y las gestionan de manera autónoma.

Los análisis de redes sociales para mapear grandes actores

Entender la innovación desde un enfoque sistémico e inclusivo requiere de los análisis de redes sociales (ARS) como herramienta útil a la hora de analizar las relaciones entre los diferentes agentes del sistema. Se basa en una serie de métodos y medidas que permiten identificar, visualizar y analizar los relacionamientos en contextos determinados (Müller-Prothmann, 2007).

Los ARS permiten visualizar la estructura de una red social para identificar barreras entre individuos y grupos que puedan interferir en los procesos de comunicación y colaboración. Estos análisis también ayudan a determinar la posición de los individuos en una red (ya sea en el centro o en la periferia) y sus roles, que pueden actuar como puentes de contacto entre diferentes subgrupos. De esta manera, es posible definir problemas y oportunidades para planificar intervenciones según los resultados deseados (Parise, 2007).

En el ARS se puede realizar el “Mapeo de Grandes Actores” para identificar la red institucional, empresarial o de cooperación en el contexto de una actividad productiva específica. Este mapeo permite caracterizar roles, relaciones y acciones de colaboración entre los grupos de agentes que intervienen estratégicamente en una cadena de valor (Garrido-Rubiano et al., 2017; Rendón-Medel, 2021).

Los estudios sociales de percepción de la ciencia

Luego de que el Proyecto Manhattan diera como resultado la bomba atómica y debido a la creciente alarma social sobre la capacidad destructiva que podía tener el desarrollo, en muchos países industrializados emergió una creciente preocupación institucional por la imagen pública de la ciencia y la tecnología. Esta inquietud ha dado lugar para el diseño de instrumentos que medían la percepción de los ciudadanos al incorporar, como una dimensión relevante, la alfabetización y el nivel de cultura científica de las personas (Eizaguirre, 2009).

La historia de los estudios sociales de la percepción de la ciencia refleja una evolución desde un enfoque en la difusión de conocimiento y la alfabetización científica hasta un análisis más profundo de las dinámicas sociales, culturales y políticas que influyen en cómo esta se entiende y se valora. Hoy en día, estos estudios destacan la importancia de la participación pública, la democratización del conocimiento y el papel crítico de los medios digitales en la configuración de la percepción científica.

En el ámbito iberoamericano, el Manual de Antigua (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2015) propone una metodología y ofrece recomendaciones prácticas para la implementación de las encuestas nacionales sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología, llevadas a cabo por los organismos nacionales de ciencia y tecnología (ONCYT) de Iberoamérica. Se destaca el valor de esta metodología y el consenso general sobre su aplicación en el contexto de los estudios sociales de la ciencia.

En este caso, la metodología se ha adaptado para comprender la percepción social de dos actividades agropecuarias priorizadas en el territorio: la producción de leche y el cultivo de cuy en la región. El objetivo era ir más allá de su comprensión y percepción como meros productos de consumo, e incluir las dimensiones valorativas, cognitivas, informativas y actitudinales de los habitantes del Alto Putumayo respecto a estas cadenas productivas y su influencia en la matriz de significados que configura la identidad como región.

Una estrategia emergente para promover la innovación

En el ámbito de la administración de empresas, la noción de estrategia emergente, propuesta por Alejandro Salazar Yusti (2020), ha ganado relevancia al concebirla como un proceso flexible y adaptativo, en contraste con la deliberada, que es rígida y planificada. La estrategia emergente surge de la interacción de la organización con su entorno, permitiéndole capitalizar ventajas comparativas mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a cambios en el mercado, la competencia y otros factores externos e internos.

Este enfoque exige celeridad en la toma de decisiones críticas, incluyendo renuncias dolorosas como el abandono de actividades, productos o prácticas que ya no son viables. Estas decisiones, aunque complejas, son esenciales para reorientar recursos hacia áreas de mayor retorno y alineación con la visión emergente de la organización, lo que fortalece su agilidad y resiliencia.

En el contexto de las cadenas de valor, la estrategia emergente es particularmente relevante debido a la complejidad y variabilidad de sus dinámicas, influenciadas por la globalización, la tecnología y las expectativas de los consumidores. Los agentes de la cadena deben fortalecer relaciones que permitan: (i) adaptación rápida a cambios en la demanda; (ii) aprovechamiento de oportunidades mediante innovación y tecnología; (iii) gestión efectiva de alianzas y conflictos, que incluyen renuncias dolorosas y priorizaciones; y (iv) comprensión y gestión de riesgos, al aprovechar ventajas comparativas regionales.

La visión contemporánea del fortalecimiento de las cadenas de valor trasciende la planificación estratégica tradicional, al centrarse en la construcción de una cultura que convierte a la cadena en un sistema autopoiético, capaz de responder favorablemente a circunstancias previsibles e imprevisibles (Salazar Yusti, 2020).

Materiales y métodos

En el 2021, el Sistema General de Regalías de Colombia financió el proyecto “Apropiación social del conocimiento y tecnologías para las cadenas cuyícola y láctea en el Alto Putumayo”. Este proyecto surgió del interés interinstitucional por fortalecer las cadenas de valor cuyícola y láctea, ofreciendo a la juventud y a los habitantes del territorio alternativas productivas en la región. Institutos de formación primaria, secundaria y técnica, como el Instituto Tecnológico del Putumayo, la Institución Educativa Sucre, la Universidad Autónoma Chapingo (México), la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, la Asociación de productores RENACER de familias desplazadas y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), diseñaron y ejecutaron un proyecto que, desde la apropiación social del conocimiento y la tecnología, trascendiera el enfoque sectorial y de capacitación técnica. Este proyecto incluyó al sector educativo y a la ciudadanía en general, al abordar diferentes ámbitos y eslabones de la cadena de valor. Además, se realizaron análisis de redes y estudios sociales de percepción.

El análisis de redes sociales partió de la revisión de información secundaria para identificar las instituciones que influyen o determinan comportamientos económicos, sociales, ambientales, políticos y financieros en la región del Alto Putumayo. A partir de esta información, se diseñó un formato de captura modificado a partir de lo propuesto por Rendón-Medel (2021) para llevar a cabo el mapeo de grandes actores1. Este consideró tres apartados: (i) identificación de la institución y del delegado institucional; (ii) antecedentes y reconocimiento del objetivo, las actividades y las temáticas de trabajo en las que se enfoca la institución; y (iii) referencias de trabajo entre instituciones a través de la definición del nivel de relacionamiento actual, ideal y futuro para el fortalecimiento de capacidades en torno a las cadenas cuyícola y láctea en la zona (tabla 1).

|

Apartado |

Componentes |

|---|---|

|

Identificación |

Nombre del delegado Cargo Años en la institución Nombre de la institución Cadena (cuyícola y láctea) Área de influencia Dirección Correo electrónico |

|

Antecedentes de la organización |

Objetivo de la organización Actividades de la organización Temáticas de trabajo |

|

Actores referidos |

Relaciones de colaboración Actores que deberían hacer parte de las cadenas Actores que no están participando |

Tabla 1. Apartados del formato de captura para el análisis de redes sociales. Fuente: elaboración propia con base a la estructura del formato de captura de información para el análisis de redes sociales.

Este formato de captura fue empleado para llevar a cabo encuestas en dos momentos: octubre de 2022 y marzo de 2024, para determinar el efecto de las acciones propuestas en el proyecto antes mencionado.

Para la primera toma de información, se invitó a un taller que proponía sensibilizar sobre los análisis de redes sociales y se obtuvo la participación de 27 delegados institucionales. Para el segundo momento, se realizó un muestreo por conveniencia, considerando la facilidad de contacto de las personas entrevistadas previamente, y se contó con 18 participantes. Hay que considerar que en la segunda medición hubo cambios en los gobiernos locales y se definió un nuevo plan de desarrollo, por lo que no se entrevistaron a las mismas personas. Se creó un catálogo de agentes para hacer los análisis a partir de su rol en la red (tabla 2).

|

CÓDIGO |

TIPO |

|---|---|

|

ACO |

Acopio asociativo |

|

AG |

Agremiación |

|

ASE |

Asesores privados |

|

ASEP |

Asesores públicos |

|

CAMB |

Corporación ambiental |

|

CI1 |

Cabildo indígena |

|

Comp |

Comercio privado |

|

EI |

Enseñanza e investigación |

|

GD |

Gobierno departamental |

|

GM |

Gobierno municipal |

|

GNA |

Gobierno nacional |

|

IF |

Instituciones financieras |

|

Inor |

Institución normativa |

|

OI |

Organismo internacional |

|

OTRO |

Otros (genéricos) |

|

POrg |

Productores y organizaciones |

|

PROV |

Casas comerciales (proveedores) |

|

SCVIL |

Sociedad civil |

|

STU |

Sector turismo |

Tabla 2. Catálogo de agentes para el análisis de redes sociales (ARS).

Fuente: elaboración propia con base en los roles identificados.

Los datos obtenidos fueron procesados a través de los programas UCINET® y NetDraw®. La medición de los indicadores (centralidad, diversidad de relaciones -E-I Index), comparación de densidades y posicionamiento en la red) y la visualización gráfica de las redes se llevaron a cabo mediante el programa Gephi®.

Los nodos son los actores entrevistados y sus referidos. Un actor desempeña una serie de relaciones, representadas por aristas. Aquellas que un actor señala se denominan de salida, y las que se refieren hacia ellas son las de entrada. Se contabilizan ambos tipos: un actor con alto grado de salida señala que está relacionado con igual número de actores; un alto grado de entrada es aquel que es referido por otros en igual número.

El grado de centralización estará en función de la concentración de relaciones que tengan algunos de los nodos de la red y está dado por la siguiente fórmula:

C= (∑(D-d))/((N-1)(N-2))

Donde D es el grado máximo de un actor en la red, mientras que d es el grado de cada uno de los actores conectados y N es el número de actores en la red. El indicador toma valores de 0 a 100 %. Los valores tendientes a 0 indican una red no centralizada, y valores cercanos a 100 señalan lo contrario. Una red centralizada está dominada por uno o muy pocos nodos centrales. Si alguno de esos nodos es removido, la red se fragmenta rápidamente. La densidad cuantifica la cantidad promedio de lazos que se crean dentro de esta (Wasserman y Faust, 1994), y se expresa como el porcentaje de relaciones existentes entre las posibles. En este sentido, la densidad nodal es el número de vínculos del actor dividido entre el número de pares, multiplicado por 100. Su cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula:

d=2l/(n(n-1))*100

La densidad (d) es igual al número de relaciones existentes (l) entre el número de relaciones posibles n (n -1). Mayores densidades implican mayor posibilidad de difusión o comunicación e intercambio entre los actores de la red.

El E-I Índex es el indicador que da cuenta de la relación entre lazos externos (E) e internos (I). Su cálculo se realiza de la siguiente manera:

E-I=((E-I))/((E+I))

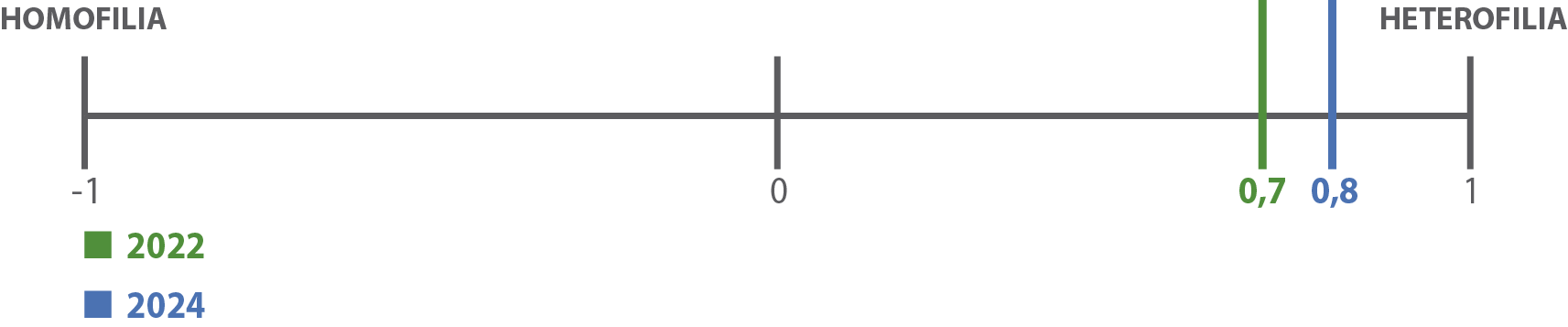

Los valores posibles varían de -1, indicando la predominancia de lazos internos (homofilia) a +1 señalando la dominancia de lazos externos (heterofilia) (Krackhardt y Stern, 1988). Estos comportamientos pueden ser orientados en función de lo que se pretenda lograr en un momento determinado: homofílico para consolidar un proceso, heterofílico para favorecer información externa que promueva cambios o innovaciones.

El método de comparación de densidades se realizó través de redes apareadas con un 95 % de confiabilidad (paired same nodes) en UCINET®. Este método utiliza una técnica de arranque para comparar las densidades de dos redes, no necesariamente independientes, con los mismos actores. Su uso principal es comparar la misma relación en el mismo conjunto de actores en dos momentos diferentes (Snijders y Borgatti, 1999). La prueba para estimar las diferencias entre densidades de redes simétricas se realizó mediante el procedimiento propuesto por Snijders y Borgatti (1999), quienes se basaron en estadística no paramétrica para tomar los errores estándar de las diferencias de densidades de dos redes. Así, el estimador de la probabilidad de las diferencias en la densidad de las redes se calculó mediante la siguiente fórmula:

“T\=” (Z1-Z2) /(“SE\.”b)

Donde T es la probabilidad de las diferencias en las densidades; Z son las diferencias de las densidades entre las redes; y SE.b es el error estándar bootstrap.

En cuanto a los estudios de percepción social de las cadenas cuyícola y láctea, se llevaron a cabo un total de 447 encuestas direccionadas hacia los últimos eslabones, en el que se incluyó la transformación (cafeterías, plantas transformadoras, acopios y restaurantes) y consumidores finales (226 para la cadena cuyícola y 221 para la cadena láctea). Se usó como marco de referencia los lineamientos conceptuales planteados en el Manual de Antigua (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2015), con los siguientes aspectos: (i) identificación sociodemográfica; (ii) cultura de la producción y conocimiento; (iii) actitudes y valores; (iv) institucionalidad; (v) hábitos informativos y culturales y (vi) hábitos de consumo. Para el análisis se profundizó los aspectos iii, iv y v; con el fin de identificar las dinámicas sociales y culturales que permiten procesos de cultura científica y apropiación social del conocimiento.

Resultados

Análisis de redes sociales entre grandes actores

Si bien se observó una reducción en el número de nodos y aristas, los actores que permanecieron en la red mostraron una mayor conexión de entrada (otros actores los refirieron) y de salida (ellos refiriendo a otros actores). Así, la interacción de un periodo a otro se incrementó. A su vez, la densidad en el año dos es mayor a la del año uno, lo que indica que los actores que permanecieron en la red reportaron mayor interacción entre ellos (tabla 3).

|

Indicador |

2022 |

2024 |

|---|---|---|

|

Nodos |

35 |

30 |

|

Aristas/interacciones |

47 |

43 |

|

Grados de entrada normalizado (D.E.) |

2605 (2955) |

3295 (4439) |

|

Grados de salida normalizado |

2605 (4452) |

3295 (5282) |

|

Índice de centralización de entrada |

13 466 % |

16 805 % |

|

Índice de centralización de salida |

12 457 % |

10 860 % |

|

Densidad |

3950 % |

4943 % |

|

Diversidad (E-I Index) |

0,745 |

0, 825 |

|

Comparación de densidades |

-0,0166 |

Tabla 3. Resultado de los indicadores en el análisis de redes sociales en 2022 y 2024. Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en el análisis de redes sociales mediante el uso de UCINET®, NetDraw® y Gephi®.

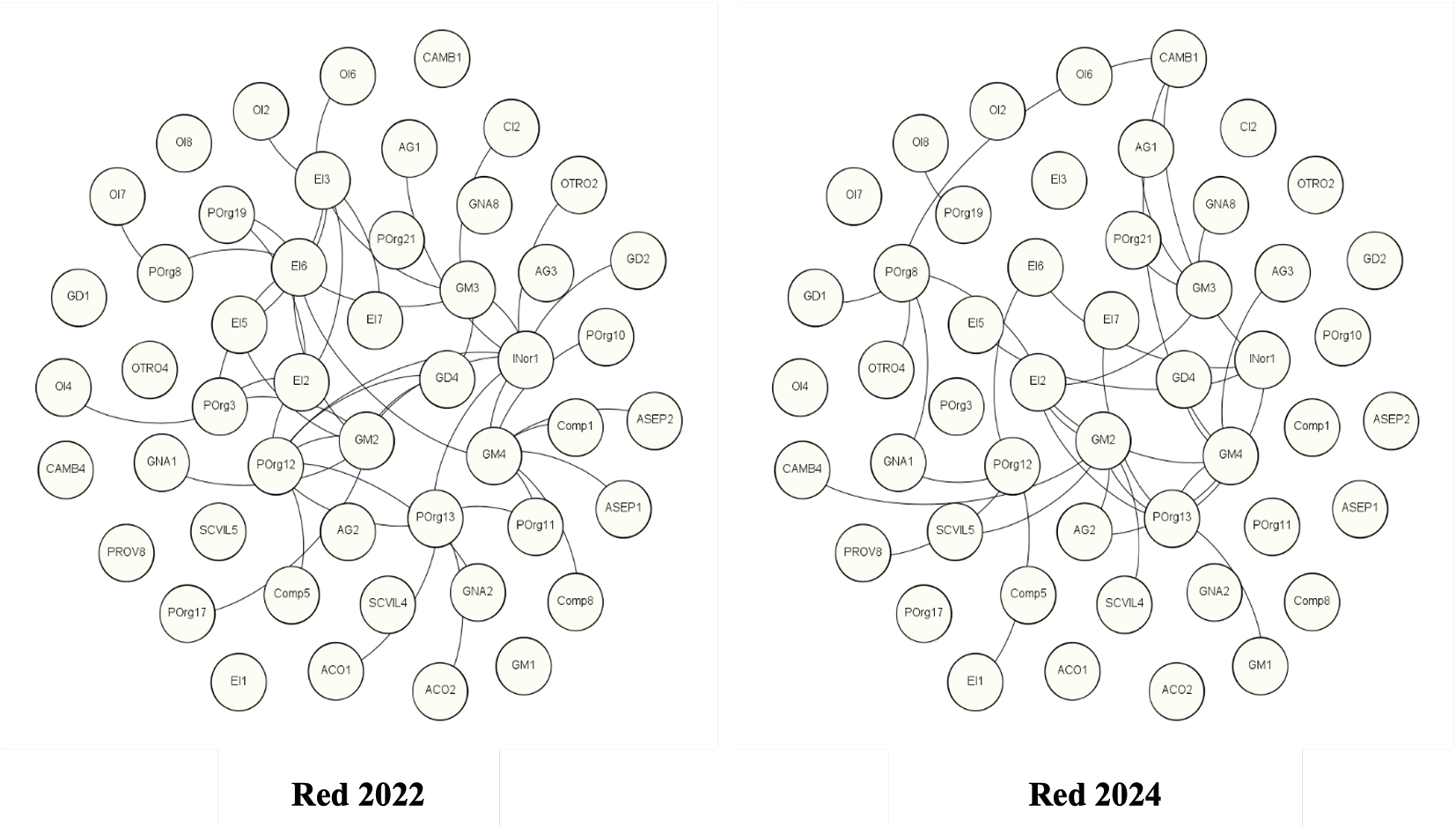

El índice de centralización de entrada se incrementó en el segundo periodo. Por su parte, el de centralización de salida disminuyó (tabla 3). Lo anterior muestra que se incrementó la referencia hacia ciertos actores, y que las de otros se distribuyeron en un mayor número de nodos. Estos indicadores sugieren que las referencias a ciertos actores se concentran en mayor medida que los que hacen referencias a otros; lo anterior se interpreta como una mayor demanda de referencias hacia dichos nodos (figura 2).

El indicador de diversidad de relaciones muestra un incremento en el nivel de heterofilia (0,745 en 2022 y 0,825 en 2024), lo que indica una tendencia creciente en las relaciones intersectoriales. Este incremento se interpreta como una mayor participación de nuevos actores y una mayor referencia hacia ellos. Un aumento en heterofilia, como en este caso, se considera como un elemento de participación externa que fomenta cambios o innovaciones en los sistemas (Rendón-Medel, 2021). Este incremento en heterofilia es resultado de una intención deliberada de integrar a nuevos actores considerados relevantes para el desarrollo de las cadenas, mediante el proceso de intervención y como parte de una estrategia emergente (figura 1).

Figura 1. Comparativo de la diversidad de relaciones (E-I Index) para los años 2022 y 2024. Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa Ilustrator®.

Red de interacciones entre grandes actores

La comparación de densidades señala diferencias en las redes 2022 y 2024 (p < 0,05), es decir, se considera que son diferentes. Este contraste no puede atribuirse en exclusiva al proceso de apropiación social del conocimiento, pues las acciones del proyecto se orientaron a involucrar nuevos actores de diferente naturaleza. Como indicador estadístico, puede afirmarse que las redes cambiaron durante el desarrollo del proyecto.

Estos cambios en las redes pueden resumirse en una reducción de actores y relaciones, un incremento en la densidad de los actores que permanecieron relacionados, y un mayor comportamiento heterofílico. Esta condición corresponde al tránsito de redes en formación-estancadas a redes operativas-propensas a innovar (Rendón-Medel, 2021).

Los gráficos de las redes 2022 y 2024 (figura 2) reflejan cambios en las posiciones centrales de la red bajo el diseño propuesto por Fruchterman y Reingold (1991). Este estadístico ubica en el centro del grafo a los actores con mayor fuerza de atracción, es decir, a aquellos con mayor poder o prestigio en la red. En los gráficos se observan los cambios en las relaciones y los actores que no aparecieron referenciados (nodos sueltos) en el 2024. Ambos grafos reflejan una concentración en el centro de la red y una desconexión en la periferia, lo que es propio de las reconformaciones de las redes en su tránsito de estancadas a operativas. La centralidad se encuentra representada por instituciones que prestan servicios de asistencia técnica o extensión por parte de los gobiernos municipales y departamentales y la asociación gremial a nivel regional, y se agregan, además, a las instituciones de investigación y de educación de orden departamental (figura 2).

Figura 2. Grafos de redes de grandes actores en los dos momentos de medición 2022 y 2024. Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa Gephi®.

Percepción social sobre actitudes, valores, hábitos informativos y culturales

La mayor cantidad de personas encuestadas corresponde a mujeres (66,4 %), una se identificó como transgénero (0,2 %) y 33,4 % se identificaron como hombres. Se encuentran en edades económicamente activas, entre 29 a los 60 años (66 %) seguido de jóvenes entre los 18 a 28 años (25 %). La mayoría se sitúan en Putumayo (88 %) y Nariño (10 %), y el 2 % restante en otras regiones del país. Por tipo de actor se accedió mayoritariamente a consumidores finales (86 %), restaurantes (6 %), cafeterías (4 %), plantas transformadoras y acopios (4 %).

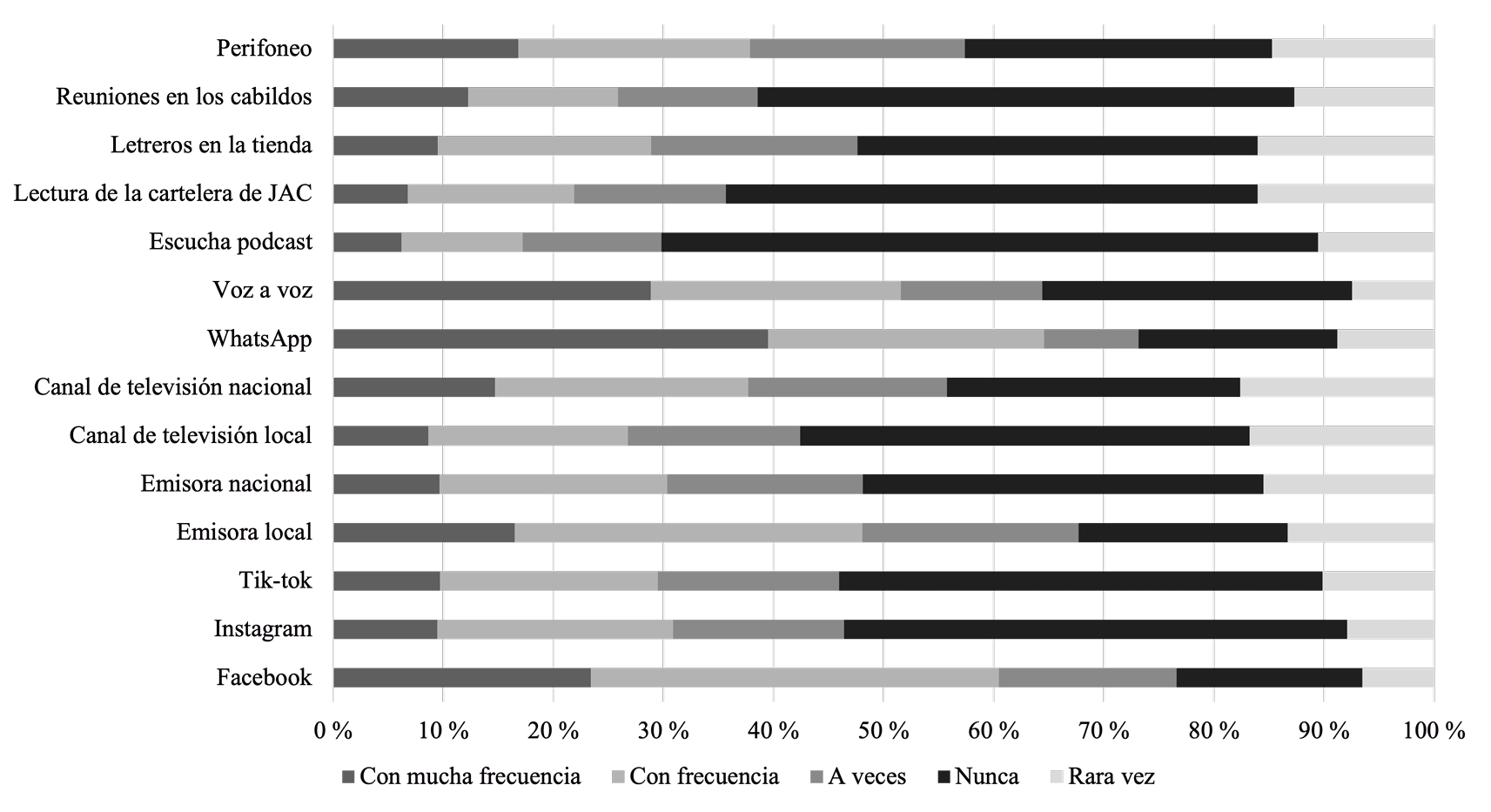

Las personas encuestadas utilizan con mayor frecuencia herramientas como WhatsApp, voz a voz y Facebook para mantenerse informados de las noticias locales. Los medios menos utilizados son los podcast, reuniones en los cabildos, lecturas en cartelera de juntas de acción comunal (JAC), Instagram y Tik-Tok (figura 3).

Figura 3. Medios utilizados por parte de los consumidores para informarse en el Alto Putumayo. Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa Excel.

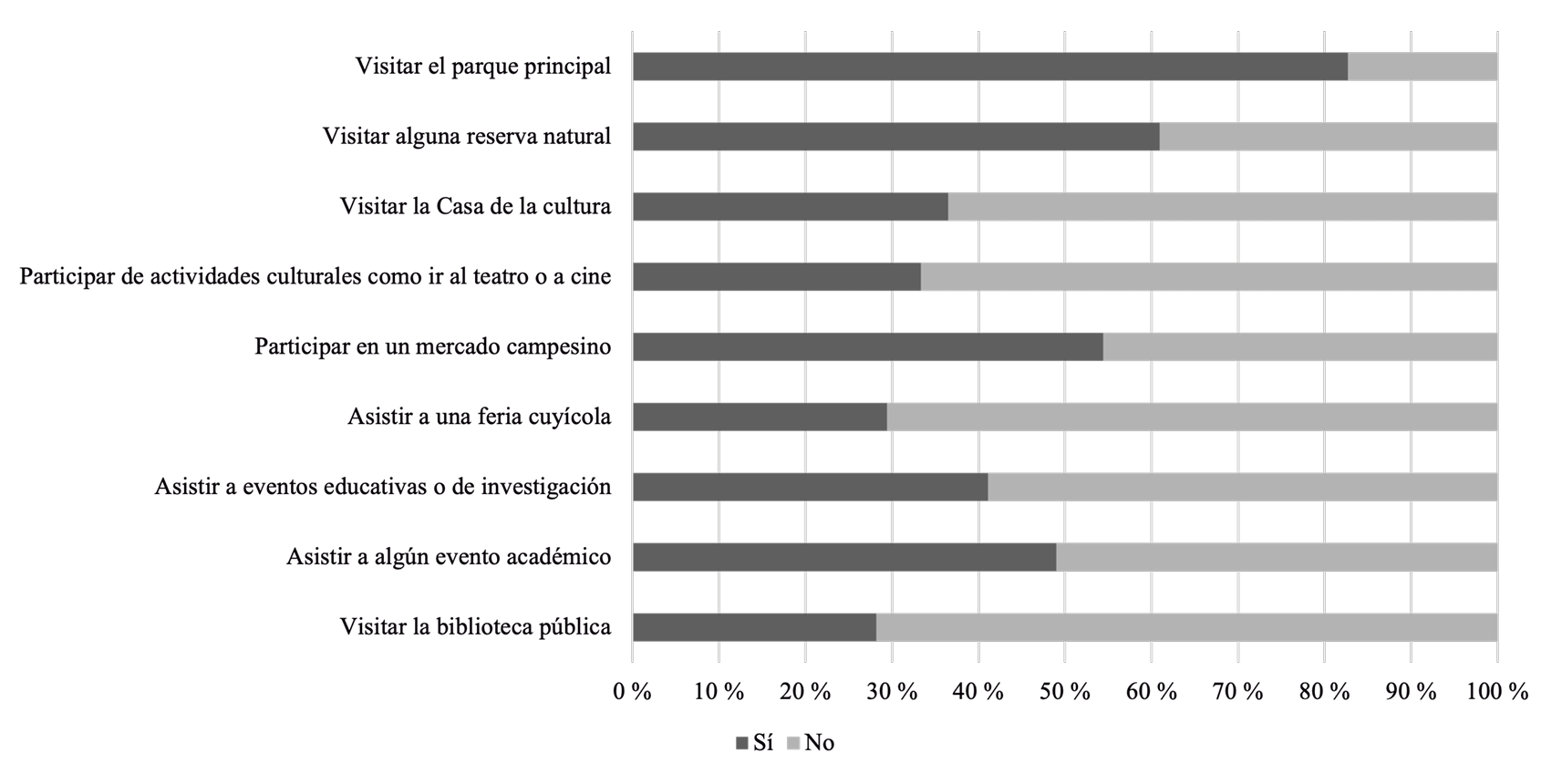

Además, las personas manifestaron participar principalmente de las actividades desarrolladas en los parques principales, visita de reservas naturales y mercados campesinos. Dentro de las actividades con menos participación se consideran las visitas a la biblioteca pública, asistir a ferias particulares sobre cuyes y productos lácteos; y participar en actividades culturales como ir a teatro o a cine (figura 4).

Figura 4. Actividades en las que participan los consumidores del Alto Putumayo. Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa Excel.

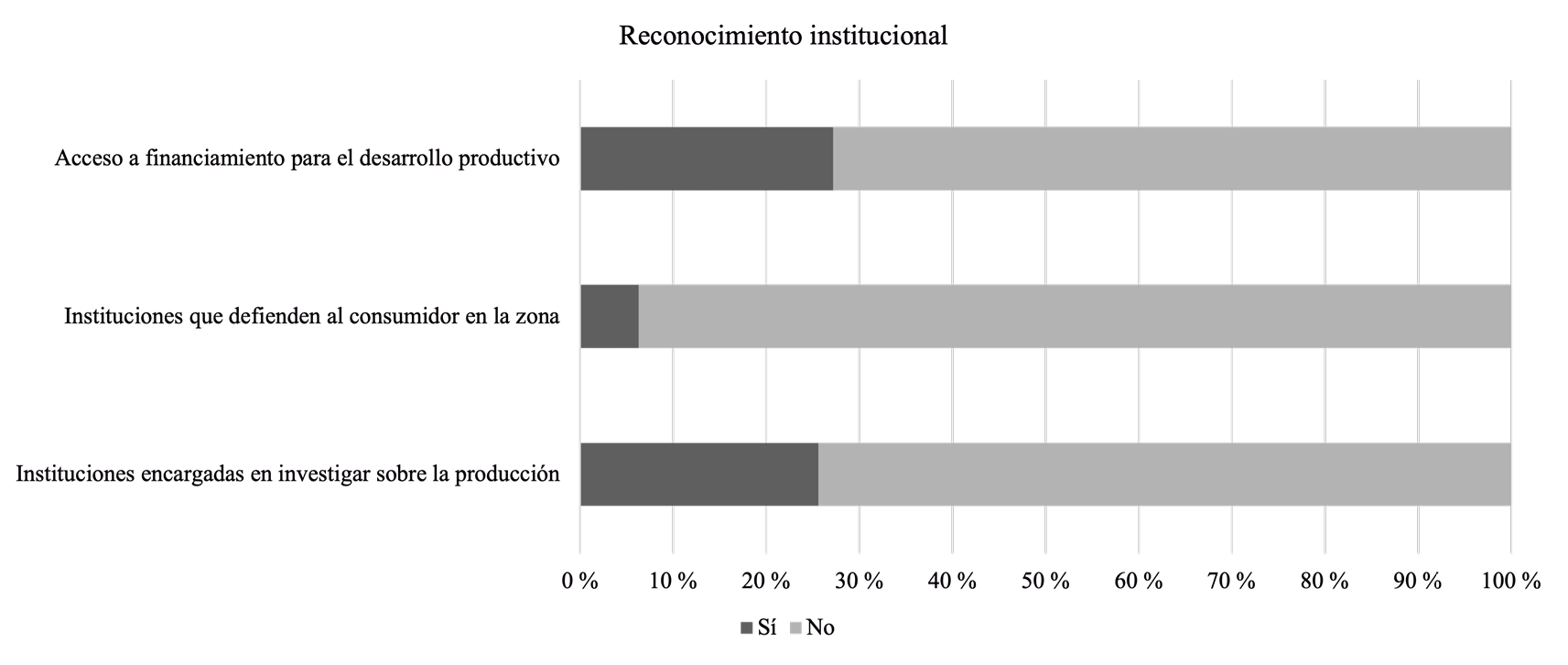

Por otro lado, no se presenta reconocimiento institucional en términos de: defensa del consumidor (94 %), investigación sobre la producción (74 %) y opciones de financiamiento (73 %) (figura 5).

Figura 5. Reconocimiento institucional por parte de los consumidores en el Alto Putumayo. Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa Excel.

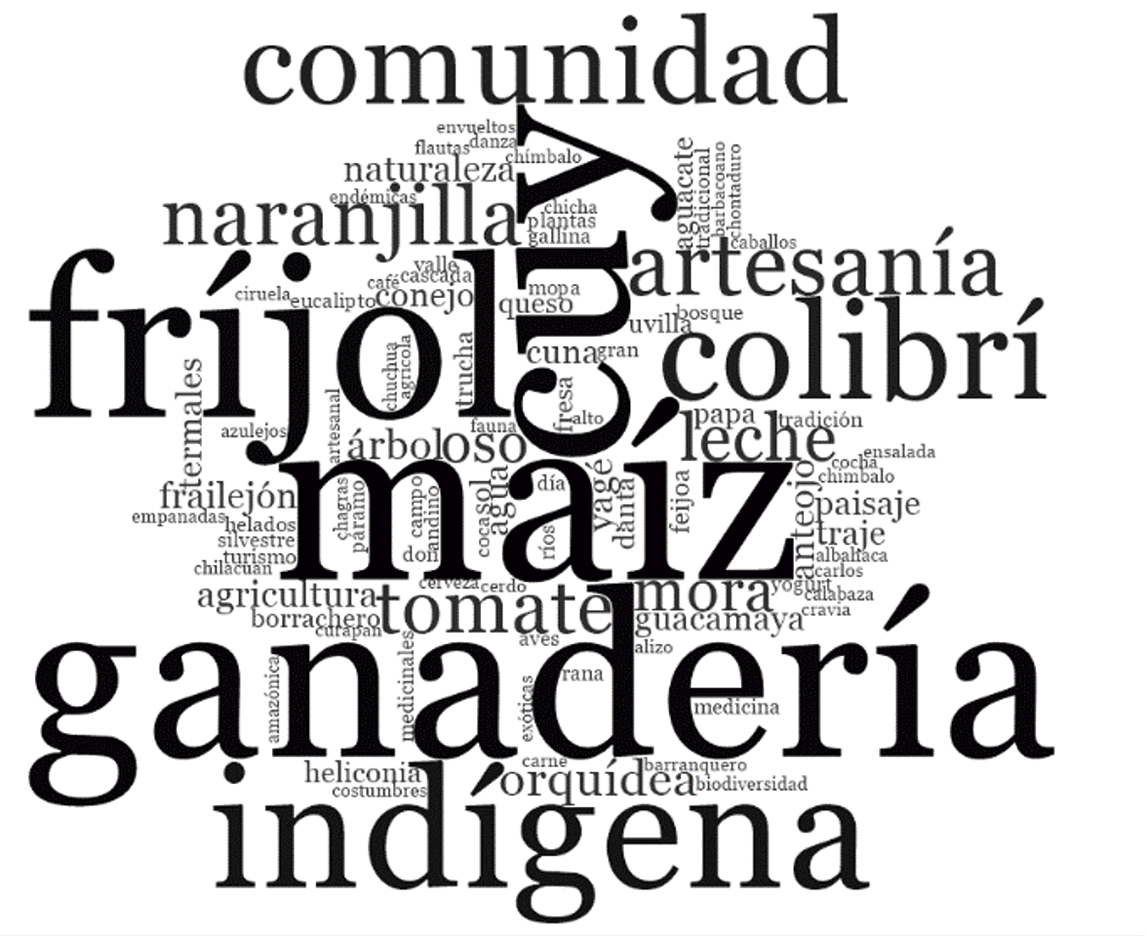

Además, se referencia al Alto Putumayo como un lugar biodiverso donde se presenta producción agrícola principalmente de maíz (Zea mays), fríjol (Phaseolus vulgaris), naranjilla (Solanum quitoense Lam.), tomate (Solanum lycopersicum) y mora (Rubus ulmifolius); la producción pecuaria como la ganadería bovina y la cuyicultura; y el indudable reconocimiento de la cultura indígena en la zona, al rescatar elementos como las artesanías y la medicina ancestral. También cobra relevancia las aves como los colibrís y el guacamayo (figura 6).

Figura 6. Nube de palabras con los que se asocia al Alto Putumayo. Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa NVivo.

Discusión

Las políticas de estímulo, formulación y fomento de las cadenas de valor no son suficientes para dinamizar procesos de innovación. El concepto de SEI permite incluir otras realidades sociales que pueden generar dinámicas virtuosas para la innovación.

El tejido de relaciones establecido muestra un cambio entre los dos momentos en que se ha realizado el análisis de redes sociales. Sin embargo, es necesario fortalecer las relaciones entre algunos “grandes actores” para mejorar la confianza y consolidar una visión conjunta del sector y del paisaje productivo sostenible deseado para el Alto Putumayo. Las redes de innovación facilitan cambios efectivos, al crear visiones compartidas y tangibles. Esto permite comprender la innovación necesaria y generar el apoyo para llevarla a cabo, al incluir diversos tipos de agentes que trasciendan sus propias fronteras y sean capaces de establecer conexiones efectivas entre las redes de innovación y su entorno (Gardeazabal et al., 2023).

Como señala Rendón-Medel (2021), las competencias relacionales2 son fundamentales para impulsar la innovación. En el caso del Alto Putumayo, los resultados obtenidos hasta el momento indican la necesidad de fortalecer estas capacidades a través de acciones como la formación continua de los agentes locales, la creación de espacios de diálogo y colaboración, y el establecimiento de mecanismos de coordinación más efectivos entre instituciones. Además, es crucial contar con una visión a largo plazo que permita superar los desafíos asociados a la rotación de los gobiernos locales, la inclusión de todos los agentes relacionados con la cadena de valor en las actividades que se propongan, y especialmente considerar la multiplicidad de productores para garantizar la continuidad de los procesos de innovación.

Los estudios de percepción social de la ciencia realizados revelan un reconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía de la importancia de la producción de leche y cuy como parte de la identidad regional. Sin embargo, existe una notable brecha entre esta percepción y el conocimiento técnico sobre estos productos. Esta carencia limita la calidad del diálogo social en torno al desarrollo agropecuario, lo que reduce la participación efectiva de la ciudadanía en espacios de toma de decisiones y dificulta la incorporación de perspectivas locales en las políticas públicas (García-Conejero y Nilgen, 2024). Existe el uso de las redes sociales como canal de comunicación efectivo, ya que se convierte en una fuente que puede conducir a una decisión de orden técnico-científica.

El relacionamiento efectivo debe estar guiado por objetivos específicos a los que cada agente contribuya desde su misionalidad. Los “espacios de socialización masivos” donde se convoca a todas las instituciones con un carácter meramente informativo, suelen tener poca trascendencia. Se requiere contar con una hoja de ruta en la que cada agente aporte sus capacidades dentro de sus competencias para lograr un resultado concreto. En este sentido, la articulación entre productores cuyícolas y lácteos con agentes de investigación, academia, gobierno, acopio y transformación, trae numerosos beneficios. Esta colaboración permite comprender las necesidades y fortalezas de cada uno, definir objetivos comunes y unir esfuerzos para producir alimentos inocuos y de mejor calidad, apreciados por los consumidores. Además, facilita la definición de rangos competitivos y solidarios de intermediación y abre posibilidades para la diversificación de mercados (Jalotjot y Tokuda, 2024).

Rose et al. (2016) resaltan el valor de los encuentros entre agricultores para fomentar el intercambio de conocimientos. Las organizaciones de productores se posicionan como el pilar institucional para facilitar esta transferencia de saberes, mejorar la colaboración y estimular la innovación, lo que permite el acceso al mercado (Reed y Hickey, 2016). No obstante, para potenciar plenamente este papel, las políticas públicas deben trascender el apoyo financiero y brindar un soporte técnico sólido. De esta manera, las organizaciones se convertirán en canales efectivos para difundir el conocimiento científico y tecnológico, e impulsar el desarrollo local (Mose et al., 2016).

Finalmente, el Alto Putumayo cuenta con dos ventajas estratégicas: (1) existe una identidad regional alrededor de las cadenas cuyícola y láctea; y (2) cada vez más se reconoce la región con una visión agroturística. Si los agentes que conforman estas cadenas reconocen estas dos ventajas y son capaces de coordinarse rápidamente para generar una estrategia emergente en función de un objetivo que permita aprovecharlas, podrán orientarse de una manera más ágil hacia la creación de valor.

Conclusiones

El enfoque de apropiación social del conocimiento y la tecnología logra ampliar la diversidad de relaciones, al ser una condición positiva para dinamizar sistemas específicos de innovación. Este enfoque, que involucra diferentes tipos de agentes y sectores (educativo, agropecuario y sociedad civil) y diferentes espacios en el territorio según las actividades, ha mejorado la articulación intersectorial y ha promovido espacios de innovación. De esta manera, se abandona la visión en la que los expertos son los únicos que definen el rumbo de la innovación, al superar la tendencia de limitar estos procesos al ámbito de un proyecto específico (Manjichi, 2024).

En este enfoque, es fundamental considerar la diversidad de sistemas de producción en relación con los diferentes modos de vida y cosmovisiones. Estas perspectivas aportan significados y contribuyen a una visión compartida e inclusiva del desarrollo, reafirmando que el concepto de innovación no solo se limita únicamente a la creación de valor económico.

En el Alto Putumayo, las fuentes de información siguen un circuito que privilegia el voz a voz y las herramientas que lo facilitan, como WhatsApp y Facebook. Los parques principales y los mercados campesinos son los espacios de intercambio más frecuentados. Por lo tanto, una estrategia de ASCTI que busque mejorar la cultura científica en relación con las actividades agropecuarias debe influir de manera decidida en estos canales y espacios para su aprovechamiento. Además, de acuerdo con los análisis de redes sociales, se observa que los “grandes actores” se relacionan con diferentes tipos de agentes, pero la percepción social sobre su rol es poco conocida. Esto afecta la legitimidad de su trabajo y dificulta una conversación pública de mayor calidad.

Por último, la investigación destaca la necesidad de alinear los intereses de los distintos agentes sociales mediante un marco común fundamentado en un conocimiento científico sólido de los procesos productivos. La integración de este conocimiento científico en la base de las políticas y prácticas productivas es esencial para garantizar la coherencia y el impacto positivo en los sistemas socioeconómicos y ambientales. En consecuencia, los procesos de innovación productiva solo pueden arraigarse y consolidarse a través de la ASCTI, transformándose así en una cultura de la innovación.

Referencias bibliográficas

Aibar, E. y Quintanilla, M.Á. (2002). Cultura tecnológica: Estudios de ciencia, tecnología y sociedad. (2ª ed). Horsori.

Eizaguirre, A. (2009). Los estudios sobre percepción social de la ciencia. Acciones e Investigaciones Sociales, 27, 23-53.

Foster, C. y Heeks, R. (2013). Conceptualising Inclusive Innovation: Modifying Systems of Innovation Frameworks to Understand Diffusion of New Technology to Low-Income Consumers. The European Journal of Development Research, 25(3), 333-355. https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.7

Fruchterman, J. y Reingold, M. (1991). Graph Drawing by Force-Directed Placement. Software: Practice and Experience, 21, 1129-1164.

Fundación Cotec (2024). La Fundación Cotec para la innovación. Recuperado de https://cotec.es/la-fundacion/

García-Conejero, E. y Nilgen, M. (2024). Public Participation Approaches in Shaping Colombian Food Policies. Employing Citizens’ Juries for a Sustainable Food System Transformation. Recuperado de https://citizensjuriescolombia.wordpress.com/2024/01/05/public-participation-approaches-in-shaping-colombian-food-policies/

Gardeazabal, A., Lunt, T., Jahn, M.M., Verhulst, N., Hellin, J. y Govaerts, B. (2023). Knowledge management for innovation in agri-food systems: A conceptual framework. Knowledge Management Research & Practice, 21(2), 303-315. https://doi.org/10.1080/14778238.2021.1884010

Garrido-Rubiano, M.F., Martínez-Medrano, J.C., Rendón-Medel, R. y Granados-Carvajal, R. E. (2016). Los sistemas de innovación y su impacto en el desarrollo territorial, 15, 3143-3152.

Garrido-Rubiano, M.F., Martínez-Medrano, J.C., Martínez-Bautista, H., Granados-Carvajal, R.E. y Rendón-Medel, R. (2017). Pequeños productores de maíz en el Caribe colombiano: estudio de sus atributos y prácticas agrícolas. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 18(1),7-23. http://dx.doi.org/10.21930/rcta.vol18_num1_art:556

Gobernación del Putumayo (2020). Plan Departamental de Extensión Agropecuaria del Departamento del Putumayo.

Gobierno de Colombia (2023). Plan Nacional de Desarollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026

Jalotjot, H. C. y Tokuda, H. (2024). Exploring smallholder farmers’ open innovation capability: A structural equation modeling approach. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(2), 100305. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100305

Krackhardt, D. y Stern, R.N. (1988). Informal networks and organizational crises: An experimental simulation. Social Psychology Quarterly, 51(2), 123–140. https://doi.org/10.2307/2786835

Manjichi, Â. M. (2024). Understanding Learning Processes in the Promotion of Sustainable Land Management in Mozambique—ProQuest. Tesis doctoral. Michigan State University. Recuperado de https://www.proquest.com/openview/fce86f6bdf2045218b39636c34df560e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Martinez-Baron, D., Gravholt-Busck, A. y Prager, S. D. (2024). Unpacking scaling in agricultural research for development: The role of social capital. Journal of Rural Studies, 108, 103296. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103296

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2017). Ley 1876 de 2017 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30034416

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021). Política pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Recuperado de https://minciencias.gov.co/sites/default/files/politica_publica_de_apropiacion_social_del_conocimiento.pdf

Mortazavi, S., Eslami, M. H., Hajikhani, A. y Väätänen, J. (2021). Mapping inclusive innovation: A bibliometric study and literature review. Journal of Business Research, 122, 736-750. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.030

Mose, G. N., Mbeche, R. y Ateka, J. (2016). Institutional Innovations for Smallholder Agricultural Production Systems in Kenya: A Case of Smallholder Tea Subsector. European Journal of Sustainable Development, 5(3), 461-475. https://doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n3p461

Müller-Prothmann, T. (2007). Social Network Analysis: A Practical Method to Improve Knowledge Sharing (SSRN Scholarly Paper 1467609). https://doi.org/10.2139/ssrn.1467609

Parise, S. (2007). Knowledge Management and Human Resource Development: An Application in Social Network Analysis Methods, Advances in Developing Human Resources, 9(3), 359-383. https://doi.org/10.1177/1523422307304106

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2015). Manual de antigua: Indicadores de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

Reed, G. y Hickey, G. M. (2016). Contrasting innovation networks in smallholder agricultural producer cooperatives: Insights from the Niayes Region of Senegal, Journal of Co-operative Organization and Management, 4(2), 97-107. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcom.2016.09.001

Rendón-Medel, R. (2021). Fundamentación y lineamientos para la identificación de redes de innovación en el sector rural. Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, FENALCE y Universidad Autónoma Chapingo

Rose, D. C., Sutherland, W. J., Parker, C., Lobley, M., Winter, M., Morris, C., Twining, S., Ffoulkes, C., Amano, T. y Dicks, L. V. (2016). Decision support tools for agriculture: Towards effective design and delivery, 149, 165-174. http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2016.09.009

Salazar Yusti, A. (2020). La estrategia emergente y la muerte del plan estratégico. Breakthrough.

Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Leipzig: Drunker & Humblot. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77953982896&partnerid=tzotx3y1

Smith, A., Fressoli, M. y Thomas, H. (2014). Grassroots innovation movements: challenges and contributions. Journal of Cleaner Production, 63, 114-124. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.025

Snijders, T. y Borgatti, S. (1999). Non-Parametric Standard Errors and Test for Network Statistics. Connections, 22(2), 61-70. https://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/Snijders_Borgatti.pdf

UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial de la UNESCO. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908.locale=es

Wasserman, S. y Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815478

Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica: Aprendizaje, Significado e Identidad. Paidós.