Uso de la biodiversidad para mejorar la agricultura: tendencias en la investigación y el mercado en biofertilizantes en Colombia

Paola Reyes*

Laboratorio de Interacciones Moleculares de Microorganismos Agrícolas (LIMMA) Universidad de los Andes (Colombia)

Jorge Oliveros**

Laboratorio de Interacciones Moleculares de Microorganismos Agrícolas (LIMMA) Universidad de los Andes (Colombia)

Camilo Racedo***

Laboratorio de Interacciones Moleculares de Microorganismos Agrícolas (LIMMA) Universidad de los Andes (Colombia)

Adriana Bernal Giraldo****

Laboratorio de Interacciones Moleculares de Microorganismos Agrícolas (LIMMA) Universidad de los Andes (Colombia)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 10 • septiembre-diciembre 2024 • pp. 185-211

https://doi.org/10.53010/nys10.06

Recibido: 01 de octubre de 2024 | Aceptado: 16 de octubre de 2024

Resumen. El uso de biofertilizantes ha aumentado en las últimas décadas como una alternativa sostenible al uso de agroinsumos químicos. Aunque aún el uso de agroquímicos es más común que el de biofertilizantes, sí se ha notado cada vez una tendencia hacia métodos más sostenibles, que incluyen a estos últimos. Si bien Colombia es un país con un gran potencial biotecnológico y una alta biodiversidad, no es un líder en la producción de biofertilizantes, lo cual limita su capacidad de solucionar los requerimientos alimentarios de una manera sostenible. Por tal motivo, esta revisión busca entender las tendencias actuales en materia de biofertilizantes colombianos, desde la ciencia que respalda la producción de estos, hasta los desafíos que enfrenta el país en el uso de la biodiversidad microbiana para la agricultura. Este proceso se realizó por medio de una búsqueda de información en bases de datos indexadas, recopilando información de biofertilizantes que se encuentran registrados en Colombia, y teniendo en cuenta características como la composición microbiana, metodologías, tendencias del mercado, composición del bioproducto, formulación y normativas vigentes. Finalmente, se presenta una prospección futura en cuanto al destino de los biofertilizantes en Colombia, su posible implementación, efectos en la producción agrícola y métodos de aceleración de su desarrollo, con miras a la optimización de su uso y adopción en el país.

Palabras clave: biofertilizantes, sostenibilidad, biodiversidad microbiana, mercado.

Using biodiversity to improve agriculture: Research and market trends in biofertilizers in Colombia

Abstract. The use of biofertilizers has increased in recent decades as a sustainable alternative to chemical agro-inputs. Although the use of agrochemicals is still more common than the use of biofertilizers, there has been an increasing trend towards more sustainable methods, including biofertilizers. Even though Colombia is a country with great biotechnological potential and high biodiversity, it is not a leader in the production of biofertilizers, which limits its capacity to solve food requirements sustainably. Thus, this review seeks to understand the current trends in Colombian biofertilizers, from the science behind their production to the challenges the country faces in the use of microbial biodiversity for agriculture. This process was carried out through an information search in indexed databases, compiling information on biofertilizers registered in Colombia and considering characteristics such as microbial composition, methodologies, market trends, bioproduct composition, formulation, and current regulations. Finally, a prospect is presented regarding the future destiny of biofertilizers in Colombia, their possible implementation, effects on agricultural production, and methods to accelerate their development, seeking to optimize their use and adoption in the country.

Keywords: biofertilizers, sustainability, microbial biodiversity, market.

Uso da biodiversidade para melhorar a agricultura: tendências em pesquisa e no mercado de biofertilizantes na Colômbia

Resumo. O uso de biofertilizantes aumentou nas últimas décadas como alternativa sustentável ao uso de agroinsumos químicos. Embora o uso de agroquímicos ainda seja mais comum do que o uso de biofertilizantes, observa-se tendência crescente em direção a métodos mais sustentáveis, incluindo os biofertilizantes. Ainda que a Colômbia seja um país com grande potencial biotecnológico e alta biodiversidade, ela não é líder na produção de biofertilizantes, o que limita sua capacidade de atender às necessidades alimentares de forma sustentável. Por esse motivo, esta revisão busca entender as tendências atuais dos biofertilizantes colombianos, desde a ciência por trás de sua produção até os desafios que o país enfrenta no uso da biodiversidade microbiana para a agricultura. Esse processo foi realizado por meio de uma busca de informações em bancos de dados indexados, compilando informações sobre biofertilizantes registrados na Colômbia e levando em conta características como composição microbiana, metodologias, tendências de mercado, composição do bioproduto, formulação e regulamentações atuais. Por fim, é apresentada uma perspectiva futura sobre o destino dos biofertilizantes na Colômbia, sua possível implementação, efeitos sobre a produção agrícola e métodos para acelerar seu desenvolvimento, com o objetivo de otimizar seu uso e adoção no país.

Palavras-chave: biofertilizantes, sustentabilidade, biodiversidade microbiana, mercado.

La adopción de biofertilizantes para suplir deficiencias nutricionales y aumentar la producción ha incrementado notablemente en las últimas décadas, como una alternativa sostenible al uso de agroinsumos químicos (Joshi y Gauraha, 2022). Esta práctica ayuda a restaurar la estructura de los suelos y la riqueza microbiológica asociada a ellos, y disminuye las emisiones de gases invernadero, al no depender de derivados del petróleo. El mercado de biofertilizantes es uno de los campos con mayor incremento a nivel internacional, con un crecimiento anual proyectado a 2024-2030 de aproximadamente 13,3 % (Grand View Research, 2023). Este crecimiento está sustentado en un cambio global de prácticas agrícolas hacia la agricultura orgánica, y las iniciativas gubernamentales que buscan evitar la vulnerabilidad frente a la disponibilidad de insumos agrícolas que dependen del petróleo. Solo en 2023, el mercado de biofertilizantes alcanzó 2 200 millones de dólares a nivel mundial y está proyectado para alcanzar 6 340 millones de dólares para el 2032 (Grand View Research, 2023). Hasta 1991, en el mundo solo existían dos compañías comerciales productoras de inóculo de micorrizas (hongos que forman una simbiosis con las plantas, aumentando el tamaño efectivo de la raíz y la absorción de nutrientes). Una de ellas colombiana, Jira-Agroindustrias (Tuluá, Colombia), producía anualmente 150 toneladas de suelo micorrizado (Sieverding y Mulhern, 1991).

A pesar del potencial de biodiversidad y biotecnológico del país, Colombia no es líder en la producción de biofertilizantes. Esto podría correlacionarse con el declive histórico de la contribución de la agricultura al producto interno bruto, que pasó del 26 % en 1970 al 8,7 % en 2023, según el Banco Mundial. Sin embargo, la reactivación del sector agropecuario ha sido la prioridad de múltiples gobiernos y empieza a ser una realidad para el país. Ahora, Colombia enfrenta el desafío de reactivar la agricultura, sin afectar el delicado equilibrio de los ecosistemas, la salud del suelo, humana y vegetal. Los biofertilizantes prometen ser una solución sostenible para los requerimientos alimentarios globales, puesto que resuelven problemas como la polución, eutrofización y pérdida de función del suelo. Esta revisión presenta una perspectiva alternativa sobre los biofertilizantes colombianos, puesto que se enfoca tanto en productos que se encuentran en el mercado, como en aquellos que aún se hallan en etapas de investigación. Adicionalmente, presenta comparaciones específicas en cuanto a los organismos usados y limitaciones experimentales. El objetivo de este review es entender las tendencias actuales en materia de biofertilizantes, la ciencia que respalda la producción de estos bioinsumos y los desafíos que enfrenta el país para hacer uso de esta parte de la biodiversidad microbiana.

Metodología

Se realizó una búsqueda de información en inglés y en español utilizando los términos biofertilizante, inoculante, microorganismo efectivo, agricultura y Colombia en combinación con los operadores lógicos AND/OR. La búsqueda se llevó a cabo en plataformas de búsqueda Google Scholar, Pubmed y Web of Science. Los criterios de selección consistieron en artículos originales de investigación cuya locación fuera Colombia. Se priorizaron aquellos que fueron publicados en los últimos diez años, aunque se revisaron artículos en el periodo de 1997-2024. Se realizó una lectura cuidadosa de los textos seleccionados y se recopiló información sobre el año de publicación, el origen, el tipo y el género del microorganismo, la metodología utilizada y el cultivo. Además, manualmente se clasificaron las publicaciones en cuanto a etapa de desarrollo del biofertilizante (aislamiento, identificación, caracterización in vitro, pruebas en invernadero, ensayos de campo y formulación) y se calcularon porcentajes respectivos. Además, se realizó una búsqueda en documentos oficiales y la normativa colombiana vigente, para definir los términos y obtener información de los productos comerciales vigentes en el mercado colombiano. Se recopilaron datos sobre origen, tipo, género, mecanismo de acción y tipo de formulación del microorganismo.

Resultados

Definiciones: fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, bioinoculantes y bioestimulantes

Los fertilizantes orgánicos son materiales biológicos que contienen nutrientes (nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio, etc.) en una cantidad suficiente y/o que hacen que estos nutrientes estén biodisponibles o se puedan descomponer fácilmente para absorberlos, con un efecto positivo en el crecimiento y calidad de la planta (Merfield y Johnson, 2013). En general, los fertilizantes orgánicos provienen de cualquier entidad viva, animal o vegetal, pero varían en el grado de procesamiento o descomposición. A diferencia de los fertilizantes orgánicos, los biofertilizantes contienen microorganismos que causan un efecto positivo en el crecimiento y producción de las plantas, aumentando directamente la disponibilidad de nutrientes específicos (Vessey, 2003); dichos microrganismos deben ser viables, ya sea vivos o como células dormantes1. Por otra parte, los bioestimulantes son microorganismos o sustancias derivadas de estos que, cuando son aplicados a las plantas o el suelo estimulan procesos químicos y biológicos propios de las plantas o su microbiota asociada, y la resistencia a estreses abióticos, mejorando la captación de nutrientes, el crecimiento, la producción y/o la calidad de las plantas (Merfield y Johnson, 2013). A diferencia de los biofertilizantes, los bioestimulantes no tienen la intención directa de proporcionar nutrientes esenciales a las plantas. Aunque esta distinción existe en papel, cuando se trata de microrganismos, estos pueden actuar como biofertilizantes y como bioestimulantes a la vez, y en general, inoculante microbiano, bioinoculante, fertilizante microbiano, bioformulación y fitoinoculante, entre otros, pueden usarse intercambiablemente con biofertilizante. Debido a esto, la norma colombiana divide los biofertilizantes en “bioabonos”: productos obtenidos a través del compostaje y enriquecidos en microorganismos benéficos, e “inoculantes biológicos o bioinoculantes”: microorganismos que actúan directa o indirectamente sobre la planta elevando su productividad, independientemente de su capacidad hormonal o estimulante (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020).

Múltiples estudios han demostrado el impacto positivo del uso de microorganismos en las propiedades del suelo y las plantas, como el incremento de la biodisponibilidad de nutrientes, el fortalecimiento de las comunidades microbianas, la promoción del crecimiento vegetal, la inducción de respuestas de defensa de la planta y la resistencia a múltiples tipos de estrés abiótico (Hungria et al., 2010; Kwak et al., 2018; Qin et al., 2018; Rascovan et al., 2016; Rastogi et al., 2012). Los microorganismos pueden proveer estos beneficios a las plantas de manera directa, por ejemplo, incrementado la disponibilidad y mejorando la captación de nutrientes en un suelo nutricionalmente pobre; o indirecta, disminuyendo o previniendo los efectos nocivos de uno o más organismos fitopatógenos (revisado en Gouda et al., 2018). La norma colombiana (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020) establece cinco mecanismos de acción mediante los cuales los biofertilizantes elevan la productividad:

- Fijación de nitrógeno: microorganismos capaces de convertir el nitrógeno atmosférico (N₂) en formas orgánicas asimilables para plantas como la urea (CH₄N₂O). Esta fijación se realiza a través de una metaloenzima compleja llamada nitrogenasa (codificada por el gen nifH). Dichos microorganismos pueden establecer relaciones mutualistas simbióticas en leguminosas (miembros de la familia Rhizobiaceae) o en especies forestales (Frankia sp.), también pueden ser de vida libre y endosimbiontes. Los microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre tales como Azotobacter sp. y microorganismos endófitos pertenecientes a los géneros Bacillus sp., Azospirillum sp., entre otros, representan una ventaja para la fertilización de cultivos diferentes a las leguminosas, dado que no necesitan realizar simbiosis con una planta para fijar el nitrógeno. Sin embargo, esta fijación es menos eficiente que la primera. Finalmente, en este grupo también se encuentran bacterias fotosintéticas fijadoras de nitrógeno conocidas como cianobacterias o algas verde azules.

- Nitrificación de suelos: en este grupo están los microorganismos que pueden oxidar el nitrógeno, cuando se encuentra como amonio, a formas como nitratos y nitritos resistentes a la pérdida por lixiviación (Prosser, 2005). Este cambio favorece la permanencia del nitrógeno en el suelo y lo hace fácilmente accesible para las plantas (Dechorgnat et al., 2010). Las bacterias que tienen esta capacidad son conocidas como nitrificantes, pues logran generar esta oxidación por medio del gen amoA, que permite convertir el amonio en nitrito y el gen nxrB que convierte el nitrito en nitrato (Rose et al., 2020).

- Solubilización de fósforo: los microrganismos que exhiben este mecanismo de acción son bacterias y hongos capaces de solubilizar formas insolubles de fósforo, tales como fosfatos de aluminio, hierro y calcio, hidroxiapatita y roca fosfórica. Secretan ácidos orgánicos de bajo peso molecular, como el oxálico, málico, láctico y cítrico, que cambian el pH en la rizosfera, la porción de suelo que se encuentra alrededor de las raíces, promoviendo la disolución del fósforo insoluble. Por otra parte, algunos microorganismos pueden incrementar la biodisponibilidad del fósforo, mineralizando fuentes orgánicas como ácidos nucleicos y azúcares a través de fosfatasas, fitasas y C-P liasas.

- Absorción de nutrientes: el factor más limitante para el crecimiento de la planta es la capacidad para absorber agua y nutrientes. Debido a esto, los microorganismos que aumentan la relación superficie/volumen de las raíces tienen un efecto directo en el crecimiento vegetal. Dentro de este grupo, los hongos que forman asociaciones simbióticas en las raíces —conocidos como “micorrizas”, “hongos micorrízicos” u “hongos formadores de micorrizas”— son de particular importancia. Estos hongos pueden explorar a través de sus hifas lugares dónde las raíces no llegan, incrementando la superficie de absorción de la planta y la movilización de fósforo y agua. Por otra parte, las bacterias y hongos que estimulan el crecimiento radicular también se encuentran en esta categoría. Dichos microorganismos promueven el crecimiento y diferenciación de raíces secundarias a través de la producción de fitohormonas. El aumento en la masa y longitud de las raíces facilita la absorción de nutrientes del suelo.

- Degradación de la materia orgánica: el contenido de compuestos orgánicos es un indicador esencial de la calidad y fertilidad del suelo (Haynes, 2005). Pertenecen a este grupo los microorganismos lignocelulosíticos y celulolíticos, con la capacidad de acelerar el proceso de transformación (mineralización) de la biomasa de fertilizantes o desechos orgánicos, promoviendo la captación e inmovilización del carbono en el suelo y desencadenando el proceso de humificación (Dębska et al., 2016).

- Promoción del crecimiento vegetal: los microorganismos en este grupo producen una variedad de compuestos activos que le ayudan a la planta a captar microelementos como el hierro (sideróforos), resistir estrés causado por factores abióticos como salinidad y toxicidad por metales pesados (por medio de la enzima ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico-ACCdecarboxilasa), promover el crecimiento vegetal a través de la producción o modulación de fitohormonas (auxinas, giberelinas, citoquininas), compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus iniciales en inglés), competencia contra patógenos (HCN, antibióticos) o producción de enzimas (quitinasas, ligninasas, etc.). Se destacan en este grupo las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR por sus siglas en inglés), las cuales son bacterias benéficas que se asocian cercanamente con las plantas en la rizosfera (el espacio inmediatamente adyacente a la superficie de la raíz de una planta). Diferentes géneros de bacterias, incluyendo Agrobacterium sp., Rhizobium sp., Bacillus sp., Enterobacter sp., Burkholderia sp. y Stremtomyces sp., pertenecen a este grupo artificial. A su vez, se han reportado diversos hongos rizosféricos que producen fitohormonas, inducen resistencia a estrés biótico u abiótico, y poseen enzimas de defensa contra fitopatógenos que ayudan a la planta a afrontar el estrés biótico, tales como Trichoderma sp., Penicillium sp., Aspergillus sp. y las mismas micorrizas. Debido a su capacidad antagónica, muchos de los microorganismos promotores de crecimiento vegetal (PGPM, por sus iniciales en inglés) funcionan a su vez como biocontroladores.

El mercado de biofertilizantes en Colombia, un segmento en crecimiento

Los suelos de muchos países tropicales como Colombia se caracterizan por ser predominantemente ácidos y deficientes en fósforo (Khan et al., 2007). Por esto, la agricultura convencional usa agroquímicos derivados de petróleo como fertilizantes y pesticidas para aumentar la producción. En Colombia, el mercado de los fertilizantes químicos representó 3 930 millones de dólares en 2023 con un crecimiento anual proyectado del 3,6 % entre 2024 y 2032 (Expert Market Research, 2024). Se estima que el 80 % del consumo nacional de fertilizantes químicos proviene de importaciones (Instituto Colombiano Agropecuario, 2023), resaltando la baja autosuficiencia y alta vulnerabilidad del país a la volatilidad del comercio exterior en el sector agropecuario. En contraposición, el mercado de biofertilizantes en Colombia es incipiente, y representa solamente el 1,1 % del mercado total de fertilizantes y plaguicidas. No obstante, ha registrado un crecimiento de 365 % entre 2012-20202. Aunque los biofertilizantes representan solo un 1,3 % del mercado total de fertilizantes en Latinoamérica (Market Data Forecast, 2024), el potencial de crecimiento es amplio.

Con el fin de entender mejor las tendencias en el mercado actual de biofertilizantes en Colombia, se analizó la base de datos de bioinsumos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), actualizada en 2024 (ICA, 2024), que reporta todos los productos que circulan comercialmente en el país y el informe de producción, importación y exportación de insumos agrícolas con vigencia a diciembre de 2023. De los 409 bioproductos con registro ICA, 133 se encuentran en la categoría de biofertilizantes y 69 son de origen colombiano. Tres productos nacionales lideran las ventas de estos productos, SAFER MICORRIZAS MA (SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S), Abonamos Micorrizas (Abonamos) y SAFER TERRA LIFE GR (SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S) con ventas de 2 289 432, 1 929 852 y 1 514 715 kilogramos comercializados en 2023, en comparación con los 24 915 kilogramos importados de ALICERCE (Chr. Hansen), el biofertilizante con mayor volumen de importación en el país. Estos datos muestran que la producción nacional tiene una participación alta en el mercado de biofertilizantes, contrastando con la tendencia en el mercado de fertilizantes químicos. Colombia importó 759 414 668 kilogramos de materia prima para producir fertilizantes y 247 430 827 kg de productos fertilizantes terminados en 2023 (ICA, 2023). Por lo tanto, la industria de biofertilizantes crea valor agregado y empleos en el país, contrario a los fertilizantes químicos que, al depender de importaciones, incrementan el déficit de la balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales en Colombia, la cual presentó un déficit de 9,03 millones de toneladas en 2023 (UPRA, 2024).

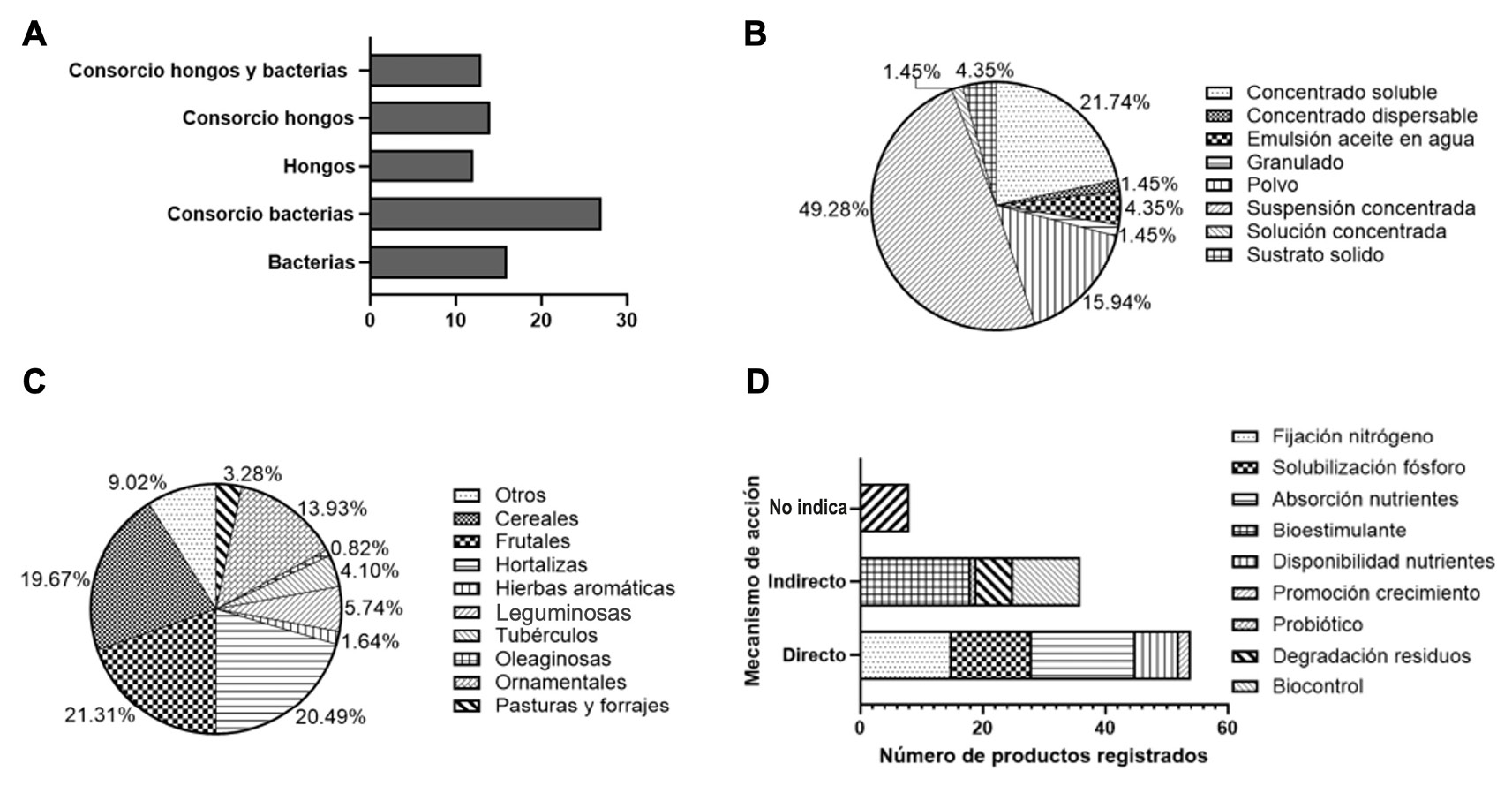

En general, la mayoría de los productos están compuestos por bacterias (43), seguidos por hongos (26), aunque la mayoría de los biofertilizantes contienen una o más cepas de microorganismos, entre los que se destacan mezclas entre bacterias, hongos unicelulares (levaduras) y hongos filamentosos (Figura 1). La combinación de microrganismos con actividades complementarias (fijación de nitrógeno, solubilización de fosfatos, producción de auxinas y sideróforos) puede tener un efecto aditivo, incrementando notoriamente la efectividad del bioproducto en el crecimiento vegetal (Luna-Castellanos et al., 2020), lo cual explica la predominancia de estos consorcios en el mercado comercial. Estos microorganismos pertenecen principalmente a los géneros Bacillus, Azotobacter y Azospirillum para bacterias y Saccharomyces para hongos unicelulares, Trichoderma y Penicillium para hongos filamentosos (Tabla 1). Como se observa en la Tabla 1, la identificación de bacterias llega hasta especie mientras que la de hongos llega hasta género, aunque la diversidad tanto de géneros como de especies representadas en el mercado no es muy alta. Por ejemplo, solo una especie de los géneros de Azotobacter y Azospirillum hace parte de la formulación de productos comerciales.

A diferencia de los fertilizantes químicos que pueden ser registrados sin pruebas de su eficiencia en los cultivos (ICA, 2003), los inoculantes biológicos solo pueden ser usados en los cultivos donde hayan presentado ensayos de eficacia agronómica (ICA, 2020). Los cultivos con mayor número de bioproductos con registro ICA son arroz (23), tomate (12) y banano (9). Es importante resaltar que 105 de los cultivos objetos de estudio corresponden a plantas productoras de frutas, verduras o tubérculos, mientras que solo 17 se encuentran en la categoría de plantas ornamentales o pastos, mostrando la importancia de los biofertilizantes en Colombia para la seguridad alimentaria.

Los mecanismos de acción más encontrados en los biofertilizantes con registro ICA son la habilidad de fijar nitrógeno (21,7 %), solubilizar fosfato (18,8 %) e incentivar el crecimiento vegetal mediante la producción de fitohormonas (26 %) (Figura 1). Sin embargo, el aumento de la capacidad de adquisición de nutrientes (15,9 %) y el biocontrol (15,9 %) también fueron mecanismos de acción predominantes en estos productos, indicando que la mayoría de los biofertilizantes se enfocan en aumentar la disponibilidad de nutrientes para favorecer de forma directa el crecimiento vegetal. En conjunto, los resultados de este análisis indican que efectivamente el mercado de los biofertilizantes se encuentra en expansión en Colombia, el cual se pronostica sea del 11,65 % anual acumulado globalmente en el periodo de 2024-2032 (Market Data Forecast, 2019). La tendencia actual del mercado se dirige hacia la comercialización de bioproductos nacionales basados en consorcios microbianos que aumentan la disponibilidad de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo.

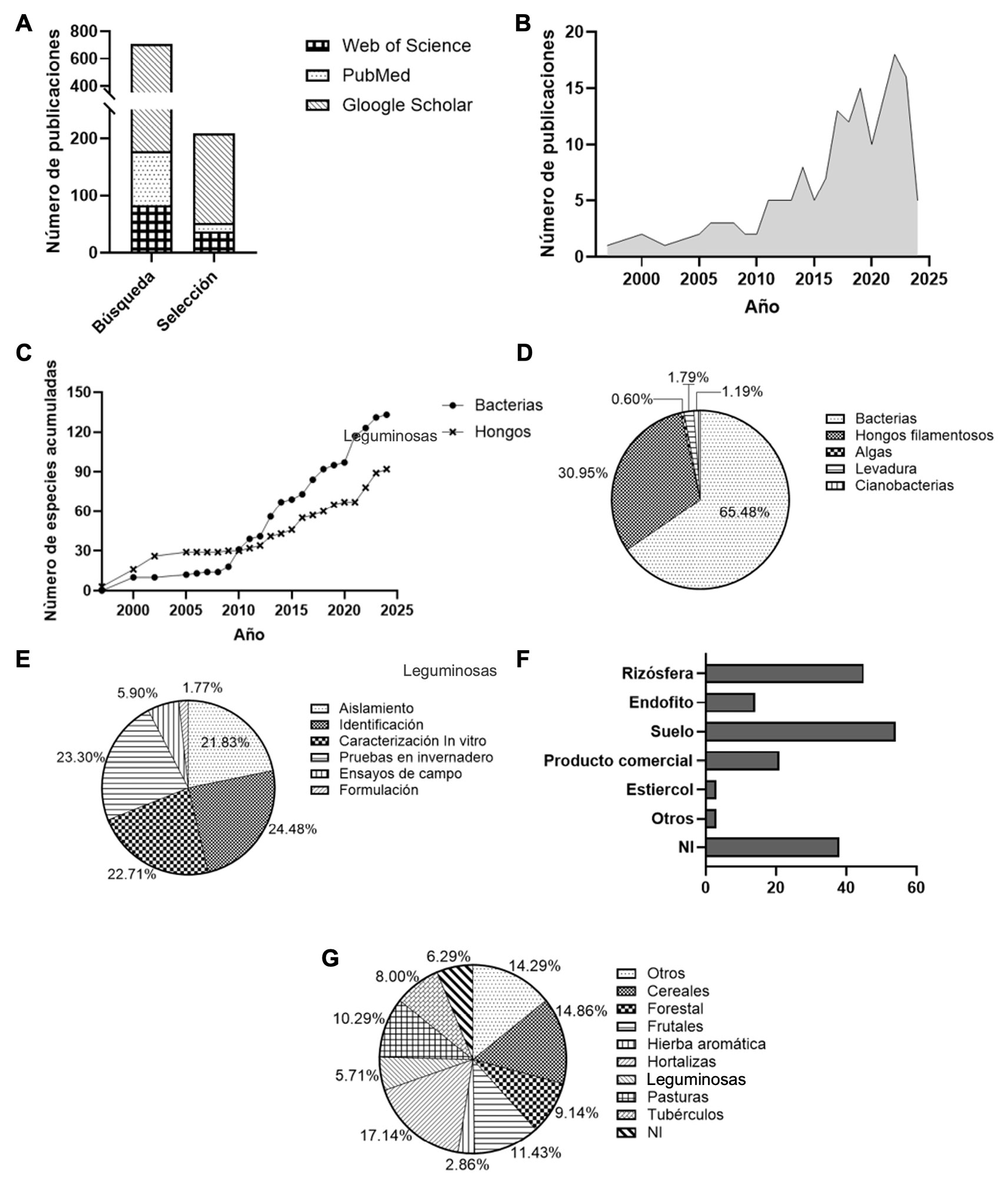

Investigación en Colombia al servicio de la bioprospección

Para evaluar el incremento en Colombia de la investigación en producción y uso de biofertilizantes y temas relacionados, se realizó una búsqueda de artículos científicos asociados a esta temática en Web of Science, Pubmed y Google Scholar. Los resultados de la búsqueda fueron altamente disímiles entre los tres repositorios de información (Figura 2A). De 706 artículos recuperados inicialmente, se seleccionaron 157 que cumplían los parámetros de inclusión y exclusión. La Figura 2B muestra el número de publicaciones colombianas en el área de biofertilizantes por año. Se observa un incremento en el número de publicaciones en la última década, donde el 65,6 % (103) de las investigaciones publicadas corresponden al periodo de tiempo entre 2017 y 2024, mientras que el 34,4 % (54) fueron publicadas entre 1997 y 2016. Estos datos refuerzan lo encontrado por Zambrano-Moreno et al., (2016), quienes reportaron el doble de artículos en esta temática (34) entre 2009 y 2014, en comparación con el periodo entre 1995 y 2007 (15), y concluyeron que la producción científica en este campo va en aumento, tendencia que se mantiene actualmente.

Esto puede deberse, entre otras razones, a los esfuerzos en formación en talento humano del país a nivel de ciencias y tecnología, así como a la naturaleza promisoria de este tema a nivel mundial. Es importante resaltar que la mayoría de las publicaciones encontradas se enfocan en el aislamiento y caracterización in vitro de microorganismos (92,3 %) nativos (80 %), pero muy pocas evalúan los potenciales bioinoculantes en condiciones de campo (5,9 %), y aún menos están dirigidos a optimizar los procesos de formulación (1,8 %) como se muestra en la Figura 2D. Según el Departamento Nacional de Planeación, los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA 2019 demuestran que el 82 % del área sembrada total en Colombia fue fertilizada; sin embargo, solo el 5 % fue fertilizada orgánicamente (DNP, 2023). Por lo tanto, es imperante la necesidad de llevar estas investigaciones del laboratorio al campo para que tengan un impacto real en la agricultura.

Similar a lo encontrado en los productos comerciales, la mayoría de las investigaciones se centran en bacterias, con 65,48 % de las publicaciones (110), seguido de hongos filamentosos con 30,95 % (52), levaduras 1,79 % (3), cianobacterias 1,19 % (2) y algas 0,60 % (1) (ver Figura 2C). La sobrerrepresentación de trabajos de investigación en bacterias a su vez puede deberse a la facilidad para aislar, identificar y caracterizar estos microorganismos, siendo los géneros Bacillus sp., Pseudomonas sp., Azotobacter sp. y Azospirillum sp. los más representados. Sin embargo, a diferencia de lo observado en los productos comerciales, en el grupo de las bacterias predomina una gran diversidad de géneros (57) y especies (114) evaluadas como potenciales biofertilizantes por sus capacidades promotoras (Figura 2D). Esta observación se extiende a otros grupos taxonómicos (Figura 2D). La gran diversidad de microorganismos reportada en la literatura colombiana en los últimos años puede atribuirse a un auge en la bioprospección de especies nativas en un país megadiverso, con variedad de topologías, suelos, ecosistemas y sistemas agropecuarios, y responde a la necesidad del mercado de implementar especies nativas que estén mejor adaptadas al ambiente (Medina-Córdoba et al., 2021).

La Figura 2E muestra la distribución de cultivos en los cuales se ha desarrollado pesquisas sobre en bioinoculantes. Similar a lo observado con los productos comerciales, la mayoría de los artículos científicos se enfocan en cultivos alimentarios, liderando el grupo arroz (16), maíz (11) y café (7). Sin embargo, a diferencia de lo observado en los productos comerciales, el grupo de pasturas posee el mayor número de representantes (18). La ganadería intensiva es uno de los principales contribuyentes a la degradación de suelo en Colombia, lo cual ha generado un déficit en la disponibilidad de nutrientes en suelos destinados a la alimentación del ganado (García, 2012). El uso de biofertilizantes para promover el crecimiento de pastos y forrajes implica una sensibilización de este sector agropecuario hacia la adopción de técnicas más sostenibles. Por lo tanto, el uso de biofertilizantes en Colombia no solo puede afectar de forma positiva la producción agrícola, también puede incidir en otros ámbitos fomentando modelos más sostenibles de producción, disminuyendo la emisión de gases invernadero, promoviendo la restauración de los suelos y ayudando al país a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.

Presente y futuro desde la investigación en biofertilizantes en Colombia

i) Biofertilizantes tendrán un efecto significativo en cultivos que históricamente no han tenido los avances tecnológicos e insumos de los cultivos más tecnificados: alrededor del 50 % de la yuca que se comercializa en el país es producida por pequeños campesinos que practican agricultura de subsistencia en la región caribe. La producción de yuca podría triplicarse mediante el uso de fertilizantes químicos; sin embargo, limitaciones económicas y sociales obstaculizan su implementación (Burbano-Figueroa et al., 2022). Estudios en el efecto de bioinoculantes en cultivos destinados a la subsistencia, pero con un gran potencial en el mercado internacional como la yuca (Manihot esculenta), el ñame (Diosocorea rotundata) y la batata (Ipomoea batata) han mostrado que el uso de esta tecnología podría cerrar la brecha de producción en estos cultivos. Burbano-Figueroa et al. (2022) demostraron que la aplicación de tres bioformulaciones comerciales con registro en Colombia (Safer Micorrizas, Fosforiz, Monibac) casi duplicó el rendimiento de la yuca en comparación con un control sin inocular. Sánchez et al. (2021) evaluaron el efecto de Azotobacter chroococcum DBC12 y Azotobacter vinelandii DBC9 en el crecimiento de ñame en la región caribe, y encontraron que el tamaño del tubérculo de las plantas tratadas con Azotobacter bajo un régimen de fertilización química al 50 % es superior al mismo tratamiento al 100 %. Estos resultados son particularmente relevantes, ya que el tamaño, la forma y el peso de los tubérculos son muy importantes para el mercado internacional.

Por su parte, Ariza-González et al. (2019) observaron que Pseudomonas denitrificans IBV2 con un régimen del 50 % de fertilización química incrementa el rendimiento y masa radicular en comparación con el testigo químico en batata, lo que representó un ahorro del 50 % en el uso de insumos químicos. Estos resultados indican que planes de fertilización integrados pueden formularse para estos cultivos, de modo que incrementen el rendimiento y bajen los costos de producción. El uso de esta tecnología puede extenderse a productos alimenticios no convencionales (PANC) como el arazá (Eugenia stipitata), de donde se han aislado hongos solubilizadores de fósforo asociados a la rizosfera con potencial para estimular el crecimiento vegetal (Vera et al., 2002), o el sacha inchi (Plukenetia volubilis), en el que se ha probado el efecto positivo de micorrizas comerciales (Micorrizafer) en el crecimiento, número de flores femeninas, masculinas y fecundadas (Pérez-Caro et al., 2018). Desde este punto de vista, los biofertilizantes pueden cerrar la brecha social para los pequeños agricultores, al ser baratos y mejorar la cantidad y calidad de los productos agrícolas, permitiendo a los agricultores acceder a mercados donde sus productos reciben mejores precios. Se estima que el costo para fertilizar una hectárea con biofertilizantes es una décima parte de la requerida con agroquímicos (Tiwari et al., 2004), pero se requieren estudios de factibilidad económica ajustados a las realidades de los pequeños agricultores colombianos. Pino-Molano et al. (2014) determinaron que el costo de producción de un kilo de forraje verde usando una enmienda orgánica es de $9,30 en comparación con $20,30 usando un tratamiento 100 % químico, con una reducción de más del 50 % de los gastos de producción. Es importante mencionar que las limitaciones para la adopción generalizada de los biofertilizantes por parte de los cultivadores no se limitan al costo económico. Ruzzante et al. (2021) encontraron que la educación de los agricultores, el tamaño de la unidad familiar, el acceso a crédito, la tenencia de tierra, el acceso a servicios de extensión y la asociatividad se relacionan positivamente con la adopción de tecnologías agrícolas. Por lo tanto, las barreras que existen para la adopción de innovaciones agrícolas en favor de la sostenibilidad varían entre sistemas productivos. Los menos organizados y con menor acceso a programas de extensión, como la yuca, el ñame y la batata, tendrán más barreras para adoptar estas innovaciones que los sistemas productivos organizados en federaciones y con acceso a centros de investigación especializados como el café, la caña de azúcar y la palma de aceite. Adicionalmente, el precio de los agroquímicos es altamente fluctuante y dependiente en mayor medida del precio del petróleo. Esto hace que los biofertilizantes se vean como una opción únicamente cuando este combustible sube de precio, y que se abandone su investigación y adopción cuando baja de precio. El reto para Colombia será evaluar el beneficio real (económico y social) de la implementación de esta tecnología por pequeños agricultores, así como determinar las barreras para su adopción en diferentes sistemas agrícolas con el fin de realizar una transferencia de conocimiento apropiada.

ii) Información genómica puede acelerar la bioprospección de cepas nativas: el suelo es un ambiente complejo; sin embargo, su diversidad y potencial metabólico, especialmente de la fracción bacteriana, se desconoce (Feria-Cáceres et al., 2021). El uso de secuenciación de próxima generación (NGS, por sus iniciales en inglés) ha revolucionado el mundo de la biología, catalizando descubrimientos que aprovechan el genoma de los organismos para proveer soluciones en diferentes campos. Aunque son pocos los ejemplos de la aplicación de esta tecnología en la agricultura sostenible en Colombia, los resultados de estas investigaciones muestran su potencial para predecir las cepas nativas que tienen mayor potencial como biofertilizantes. Por ejemplo, la secuenciación del genoma de Bacillus subtilis EA-CB0575, aislada originalmente de la rizosfera de banano (Musa AAA), reveló múltiples capacidades metabólicas incluyendo la producción de indoles, sideróforos, lipopéptidos, compuestos volátiles, fitasa, bacilibactina y nitrogenasa, explicando el rendimiento superior de esta cepa en la promoción del crecimiento vegetal en banano, maíz y tomate (Franco-Sierra et al., 2021). El surgimiento de microrganismos entéricos comúnmente asociados con enfermedades humanas como potenciales biofertilizantes plantea un riesgo para la bioseguridad de estos productos. El uso de aproximaciones genómicas puede ayudar a seleccionar especies con potencial para la promoción del crecimiento vegetal sin factores de virulencia o genes de resistencia a antibióticos que se encuentran en cepas clínicas de las mismas especies (Medina-Córdoba et al., 2021). Medina-Córdoba et al. (2021) utilizaron una aproximación de fenotipado computacional (genómica reversa) en la que usaron las secuencias del genoma con una anotación funcional para predecir las capacidades bioquímicas de 22 cepas aisladas de campos de caña de azúcar en el departamento de Valle del Cauca. Para garantizar la inocuidad de los aislamientos, los autores buscaron en los genomas cerca de 4 500 genes de virulencia. De esta forma, lograron seleccionar seis cepas bioseguras con potencial biofertilizante cuya actividad fue validada en pruebas in vitro. Más iniciativas como esta podrían acelerar los descubrimientos y el paso del laboratorio al campo de estos biofertilizantes.

iii) El microbioma de los suelos colombianos espera su descubrimiento: aunque la mayoría de los estudios en Colombia se enfocan en el aislamiento, identificación y caracterización de microorganismos con potencial biofertilizante, estudios en la última década muestran que la riqueza que yace en los suelos colombianos es mayormente desconocida. Por ejemplo, Nicola et al. (2021) reportaron que solo el 33 % de los géneros de hongos asignados con metagenómica en perales en zonas altas andinas (Boyacá) se reportaron previamente en Colombia. Por su parte, Posada et al. (2018) reportaron una mayor cantidad de especies de hongos formadores de micorrizas (Glomeromycota) en las plantaciones de Colombia y México que, en sistemas agrícolas de zonas temperadas, con un total de 81 y 79 especies respectivamente, en comparación con 61 especies reportadas en Europa Central. Es importante mencionar que esta riqueza se ve afectada por dinámicas antropogénicas como la agricultura. Aquí se observa una mayor riqueza en sistemas agroforestales o bosques nativos, en relación con sistemas altamente intervenidos, como suelos a la agricultura intensiva o a la ganadería (Cisneros et al., 2017; Devia-Grimaldo et al., 2021; Moratto et al. 2005; Sánchez-Matiz et al., 2023, Sanclemente et al., 2017). Los nuevos registros de especies (Figura 2B) muestran el potencial de la biodiversidad de los suelos colombianos para la bioprospección y resalta la importancia de limitar la expansión de la frontera agrícola en los ecosistemas nativos como bosques y páramos, y adoptar sistemas agrícolas más sostenibles para preservarla.

iv) La riqueza nativa tiene el potencial para generar nuevos productos comerciales con capacidades mejoradas: el uso de microorganismos nativos representa una ventaja al ser un recurso que se puede renovar continuamente, aprovechando la diversidad local (Medina-Córdoba et al., 2021). Su implementación también provee la ventaja de reestablecer las comunidades naturales del suelo y es una medida de protección contra especies de microrganismos no nativos con potencial invasivo. Estudios en cacao, café, arroz, caña, papa, entre otros, proveen evidencia de los beneficios del uso de cepas nativas colombianas en el crecimiento vegetal (Figura 2). Por ejemplo, Ceballos-Aguirre et al. (2023) evaluaron la cepa nativa Gluconacetobarter diazotrophicus GIBI029 proveniente de caña de azúcar en el crecimiento de zanahoria, obteniendo un rendimiento de 30 606 kg/ha, muy superior al promedio de producción nacional. El efecto de los biofertilizantes puede ser aún mayor cuando se usan especies rizosféricas y endofíticas del cultivo de interés. Por ejemplo, Villamarín-Raad et al. (2023) encontraron que cepas nativas aisladas de Cynodon dactylon y Guadua angustifolia, pertenecientes a la familia Poaceae, favorecieron la acumulación de flavonoides glicosilados específicos en guadua, en comparación con el tratamiento comercial Promofort, compuesto por bacterias aisladas de Tectona grandis, perteneciente a la familia Lamiaceae.

v) La integración de biofertilizantes que proveen resistencia a condiciones de estrés abiótico será clave para proveer resiliencia al cambio climático: los cambios extremos en los patrones de precipitación producto del cambio climático, repercuten en la pérdida de suelos agrícolas por procesos de desertificación y salinización. Múltiples estudios sugieren que los microorganismos promotores de crecimiento vegetal ayudan a las plantas a soportar estrés por factores abióticos, incluyendo condiciones desfavorables para la producción como la sequía (revisado en Devi et al., 2022). Rojas-Tapias et al. (2012) encontraron que cepas de Azotobater chroococcum aisladas de suelos de Boyacá alivian los efectos negativos de los suelos salinos en el crecimiento de maíz, promoviendo la acumulación de clorofila y biomasa. A su vez, cepas de Bacillus spp. aisladas del Caribe seco colombiano, ayudan a mejorar la respuesta oxidativa generada por el estrés hídrico en pasto (Moreno-Galván et al., 2020a) y en maíz (Moreno-Galván et al., 2020b), redirigiendo la energía del estrés oxidativo hacia la fijación de carbono y el crecimiento vegetal. La bioacumulación de metales pesados afecta la capacidad de las plantas para crecer, pero también representa un riesgo para el consumo humano. La habilidad de PGPM para tolerar y crecer a altas concentraciones de metales pesados sugiere que estos microorganismos podrían ayudar a soportar niveles de estrés relacionados con el uso excesivo de fertilizantes químicos y otras actividades antropogénicas como la minería. Feria-Cáceres et al. (2021) demostraron el potencial de suelos destinados a la producción de cacao para proveer bacterias resistentes y con el potencial para inmovilizar cadmio, un metal pesado que se bioacumula en la semilla de cacao. Por su parte, Paternina et al. (2017) aislaron una cepa de Pseudomonas luteola de la rizosfera de plantas creciendo cerca de la Mina Santa Cruz en el departamento de Bolívar. Esta bacteria puede crecer en presencia de hasta 200 ppm de cloruro de mercurio (HgCl₂), además de producir sideróforos y fijar nitrógeno.

vi) Uso de consorcios para potenciar la actividad biofertilizante: múltiples líneas de evidencia apuntan a que los consorcios de microorganismos funcionan mejor que cepas individuales. En especial, el uso de microrrizas en combinación con bacterias y hongos solubilizadores de fosfato y roca fosfórica es una clara tendencia en la literatura colombiana (Blanco-Vargas et al., 2020). Sin embargo, el uso de múltiples microorganismos puede conferir beneficios adicionales a la solubilización de nutrientes. Por ejemplo, el uso de un consorcio basado en 10 microorganismos aislados de suelos potencialmente supresivos no solo promueve el crecimiento vegetal, además controla la enfermedad causada por Fusarium oxysporum en uchuva (García et al., 2023). El trabajo de García et al. (2023) ejemplifica la importancia de evaluar múltiples combinaciones de organismos (18) y probar estas combinaciones en invernadero y en campo, independientemente de su compatibilidad in vitro. El proceso de selección de consorcios puede consumir mucho tiempo y recursos. Sin embargo, el uso de técnicas moleculares puede asistir el proceso de selección, por ejemplo, Gamez et al. (2019) utilizaron microscopía confocal de raíces hibridadas con sondas fluorescentes para entender la colonización e interacción de dos cepas promotoras de crecimiento, Bacillus amyloquefaciens Bs006 y Pseudomonas fluorescens Ps006, en banano cv. Williams. Esta técnica podría extrapolarse a consorcios de múltiples bacterias para entender dinámicas de antagonismo y competencia que podrían resultar en un consorcio menos efectivo y descartarlos antes de realizar las evaluaciones en campo.

Aunque no es claro qué define la compatibilidad en un consorcio, la investigación básica en la biología de estos microorganismos aunado a estudios de dinámicas poblacionales puede proveer información que facilite su conformación en el futuro. Por otra parte, el desempeño de los bioinoculantes depende en gran medida de la concentración inicial de nutrientes y de las características del suelo, por lo cual es necesario validar estos consorcios en varios tipos de suelo y replicar los experimentos en ciclos de cultivo sucesivos (Bejarano-Herrera et al., 2024). Solo el 5,9 % de los artículos de investigación encontrados en esta revisión presentan una fase de campo; por lo tanto, la investigación en Colombia en los próximos años debe enfocarse en cuantificar la eficiencia de microorganismos nativos producto de la bioprospección en campo, bajo diferentes condiciones ambientales y con diferentes genotipos de hospederos para garantizar la reproducibilidad de los resultados.

vii) Los biofertilizantes como aliados de la economía circular: uno de los elementos cruciales para desarrollar bioproductos comerciales exitosos es la formulación. En Colombia solo 1,8 % de la investigación se enfoca en entender cuál es la presentación más eficiente para un bioproducto en campo. Esto representa un impedimento para el registro de nuevos productos comerciales. La formulación de microorganismos en un reto, pues estos deben mantenerse viables por un tiempo prolongado. Debido a la habilidad de los hongos para esporular y formar estructuras de resistencia, las formulaciones en polvo han sido la predilección de este sector. Sin embargo, esto representa una desventaja para microorganismos que no esporulan. Aunque no hay abundancia de ejemplos, existen algunas soluciones novedosas producto de la investigación en Colombia.

Por ejemplo, Chaparro-Rodriguez et al. (2023) demostraron que la adición de gluconato de calcio en combinación con aditivos como la leche descremada y encapsulación con biopolímeros extiende el tiempo de vida de un consorcio de tres bacterias gram-negativas hasta tres meses. Por otra parte, el uso de subproductos de diferentes industrias, como el ciénego, está surgiendo como alternativa para liberar bioinoculantes en campo (Díaz et al., 2019). El biochar en un carbón vegetal producido por pirólisis a partir de residuos forestales (aserrín, ramitas, etc.), que por su alto grado de porosidad permite a los microorganismos mantenerse metabólicamente activos por más tiempo. Blanco-Vargas et al. (2022) no solo observaron que un consorcio de bacterias promotoras de crecimiento vegetal formado por Pseudomonas sp., Serratia sp. y Kasokonia sp. es capaz de formar una biopelícula en los poros del biochar, sino que comprobaron que la aplicación de 2 % de biochar inoculado aumenta la concentración de nitrógeno y la longitud de la raíz en bulbos de cebolla. El uso de biochar como portador es un ejemplo indirecto de cómo los biofertilizantes también pueden contribuir a la gestión de residuos agrícolas. Sin embargo, el potencial metabólico de estos microorganismos también puede contribuir directamente a la economía circular. La secreción de enzimas como celulasas, proteasas, amilasas, quitinasas y pectinasas pueden contribuir a la conversión de residuos en fuentes aprovechables de nutrientes para las plantas. Así, la adición de una cepa de Azotobacter nigricans a diferentes fuentes de materia orgánica como compost y residuos domiciliarios resultó en una aceleración del proceso de mineralización y por lo tanto captación de macroelementos en Stevia rebaudiana (Borda-Molina et al., 2011). Un ejemplo excepcional es el producto comercial Bioterre, basado en microorganismos benéficos, enzimas, prebióticos (carbohidratos no digeribles y vitamina H) que se utiliza como un acelerador del compostaje de gallinaza, bovinaza y lodos petroleros, entre otros. Bioterre se ha evaluado en la gestión de residuos de la industria avícola en Europa, disminuyendo 70 % de la concentración de amonio (Burguet-Fernández et al., 2018). Productos como Bioterre no solo aportan a la economía circular al convertir un residuo en recurso, sino que también contribuyen a desarrollar un sector agropecuario sostenible, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de este sector.

Conclusiones

En Colombia, el campo de los biofertilizantes representa múltiples oportunidades, desde el punto de vista económico, social y ambiental, y puede contribuir de forma directa e indirecta al desarrollo sostenible de la producción agroalimentaria en el país. Desde el punto de vista económico, la producción nacional de biofertilizantes tiene un gran potencial de crecimiento, y puede contribuir como importante fuente de empleo, mientras que la importación de agroquímicos no solo contribuye a la fuga de divisas, sino que el número de empleos que genera es bajo y únicamente asociado a su comercialización. Estos bioinsumos mejoran la producción mediante la actividad de microorganismos con la capacidad de fijar nitrógeno, solubilizar fosfatos, promover el crecimiento vegetal y competir con patógenos, contribuyendo a la salud del suelo y reduciendo el impacto ambiental del uso de fertilizantes químicos derivados de petróleo, lo cual repercute en la emisión de gases de efecto invernadero y promueve una agricultura más limpia y menos dependiente de insumos sintéticos.

El uso de biofertilizantes promete reducir los costos de producción, permitiendo cerrar la brecha entre pequeños y grandes cultivadores. No obstante, la aceptación de esta tecnología entre los productores enfrenta desafíos importantes. La falta de conocimiento sobre sus beneficios, combinada con la tradición en el uso de fertilizantes químicos, limita su adopción. La educación de los agricultores, la tenencia de tierra, el acceso a crédito y la asociatividad juegan un papel central en la incorporación de estas y otras nuevas tecnologías agrícolas. A pesar de estas barreras, un creciente número de publicaciones destacan la reducción del uso de fertilizantes químicos y el aumento de la producción cuando se integran biofertilizantes en los esquemas de fertilización de cultivos alimenticios que dependen en mayor medida de pequeños cultivadores para su producción en Colombia, lo que sugiere que los biofertilizantes pueden ser una solución atractiva para aliviar la pobreza en el sector rural. El éxito a largo plazo de los biofertilizantes en Colombia dependerá de la inversión que el país haga en investigaciones que validen su efectividad en campo y optimicen sus formulaciones. El desarrollo de consorcios de microorganismos nativos —junto con estudios de caso específicos que consideren las condiciones locales y estudios de costo-beneficio— serán la base que soporte el registro de nuevos productos en el mercado y por lo tanto un mayor acceso de los cultivadores a esta tecnología.

Es necesario también fortalecer los canales de transferencia tecnológica y extender servicios que sensibilicen a los productores sobre los beneficios de la integración de biofertilizantes en esquemas de fertilización. Finalmente, el uso de biofertilizantes puede convertirse en un motor para la transformación de los sistemas agroalimentarios en Colombia hacia modelos más sostenibles, como la agroecología y la agricultura inteligente, al integrar conocimiento científico y tradicional, y será clave para mejorar la competitividad del sector en mercados nacionales e internacionales.

Referencias

Ariza González, A. , Jarma Orozco, A. , Pérez Pazos, J. , y Sánchez López, D. (2019). Efecto de bacterias promotoras del crecimiento en la fertilización de la batata (Ipomoea batatas Lam). Temas agrarios, 24(2), 147-157. https://doi.org/10.21897/rta.v24i2.2116

Bejarano-Herrera, W. F., Marcillo-Paguay, C. A., Rojas-Tapias, D. F., y Estrada- Bonilla, G. A. (2024). Effect of Mineral Fertilization and Microbial Inoculation on Cabbage Yield and Nutrition: A Field Experiment. Agronomy, 14(1), 210. https://doi.org/10.3390/agronomy14010210

Blanco-Vargas, A., Chacón-Buitrago, M. A., Quintero-Duque, M. C., Poutou-Piñales, R. A., Díaz-Ariza, L. A., Devia-Castillo, C. A., Castillo-Carvajal, L. C., Toledo-Aranda, D., da Conceição de Matos, C., Olaya-González, W., Ramos-Monroy, O., y Pedroza- Rodríguez, A. M. (2022). Production of pine sawdust biochar supporting phosphate- solubilizing bacteria as an alternative bioinoculant in Allium cepa L., culture. Scientific reports, 12(1), 12815. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17106-1

Borda-Molina, D., Pardo-García, J. M., Montaña-Lara, J. S., y Martínez-Salgado, M.M. (2011). Influencia de la materia orgánica y Azotobacter nigricans en un cultivo de Stevia rebaudiana B. Universitas Scientiarum, 16(3), 282-293. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/scientarium/article/view/1791

Burbano-Figueroa, O., Pérez-Pazos, J. V., y Moreno-Moran, M. (2022). Assessing NPK use efficiency of commercial inoculants in cassava (Manihot esculenta Cratz): an application of data envelopment analysis. Journal of Crop Science and Biotechnology, 25(3), 253-267. https://doi.org/10.1007/s12892-021-00128-y

Burguet-Fernández, G., Paredes-Sánchez, J. P., y Xiberta-Bernat, J. (2018). Bioenergy valuation of poultry litter by applying an enzyme product for environmental purposes: A new applied technology. Proceedings, 2(23), 1480. https://doi.org/10.3390/proceedings2231480

Ceballos-Aguirre, N., Cuellar, J. A., Restrepo, G. M., y Sánchez, Ó. J. (2023). Effect of the Application of Gluconacetobacter diazotrophicus and Its Interaction with Nitrogen and Phosphorus Fertilization on Carrot Yield in the Field. International Journal of Agronomy, (1), 6899532. https://doi.org/10.1155/2023/6899532

Chaparro-Rodríguez, M., Estrada-Bonilla, G., Rosas-Pérez, J., Gómez-Álvarez, M., y Cruz-Barrera, M. (2023). Hydrogel capsules as new approach for increasing drying survival of plant biostimulant gram-negative consortium. Applied microbiology and biotechnology, 107(21), 6671–6682. https://doi.org/10.1007/s00253-023-12699-7

Cisneros, C. A., Sánchez, M., y Menjivar, J. C. (2017). Identificación de bacterias solubilizadoras de fosfatos en un Andisol de la región cafetera colombiana. Revista Colombiana de Biotecnología, 19(1), 21-28. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v19n1.65966

Dechorgnat, J., Nguyen, C. T., Armengaud, P., Jossier, M., Diatloff, E., Filleur, S., y Daniel-Vedele, F. (2010). From the soil to the seeds: the long journey of nitrate in plants. Journal of Experimental Botany, 62(4), 1349–1359. https://doi.org/10.1093/jxb/erq409

Departamento Nacional de Planeación (2023). Documento de lineamientos técnicos para destinos del fondo. Departamento Nacional de Planeación.

Dębska, B., Długosz, J., Piotrowska-Długosz, A., y Banach-Szott, M. (2016). The impact of a bio-fertilizer on the soil organic matter status and carbon sequestration— results from a field-scale study. Journal of Soils and Sediments, 16, 2335-2343. https://doi.org/10.1007/s11368-016-1430-5

Devia-Grimaldo, L. D., Peréz-Moneada, U. A., López, E. O., y Varón-López, M. (2021). Hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en bosques secos tropicales (BST) afectados por fuego y depósitos fluviovolcánicos en el departamento del Tolima, Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 45(177), 1137-1153. https://doi.org/10.18257/raccefyn.1482

Diaz, C.E., Daza, D.A., y Arámbula, C. (2019). Biofertilizing potential of a fertilizer based on cienego and native microorganisms in corn seeds. Journal of Physics: Conference Series, 1386. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1386/1/012058

Expert Market Research (2024). Colombia fertilizer market size, share, trends 2024-2032. Expert Market Research. Recuperado de https://www.expertmarketresearch.com

Feria-Cáceres, P. F., Vélez, L. P., Junca, H., y Moreno-Herrera, C. X. (2021). Theobroma cacao L. agricultural soils with natural low and high cadmium (Cd) in Santander (Colombia), contain a persistent shared bacterial composition shaped by multiple soil variables and bacterial isolates highly resistant to Cd concentrations. Current research in microbial sciences, 2, 100086. https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2021.100086

Franco-Sierra, N. D., Posada, L. F., Santa-María, G., Romero-Tabarez, M., Villegas-Escobar, V., y Álvarez, J. C. (2020). Bacillus subtilis EA-CB0575 genome reveals clues for plant growth promotion and potential for sustainable agriculture. Functional & integrative genomics, 20, 575-589. https://doi.org/10.1007/s10142-020-00736-x

Gamez, R., Cardinale, M., Montes, M., Ramirez, S., Schnell, S., y Rodriguez, F. (2019). Screening, plant growth promotion and root colonization pattern of two rhizobacteria (Pseudomonas fluorescens Ps006 and Bacillus amyloliquefaciens Bs006) on banana cv. Williams (Musa acuminata Colla). Microbiological research, 220, 12-20. https://doi.org/10.1016/j.micres.2018.11.006

García, D., González-Almario, A., y Cotes, A. M. (2023). Controlling Fusarium wilt of cape gooseberry by microbial consortia. Letters in Applied Microbiology, 76(7), ovad072. https://doi.org/10.1093/lambio/ovad072

García, H. (2012). Deforestación en Colombia: Retos y perspectivas (28p). FEDESARROLLO. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/337/KAS%20SOPLA_Deforestacion%20en%20Colombia%20retos%20y%20perspectivas.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Grand View Research (2023). Biofertilizers Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Nitrogen Fixing, Phosphate Solubilizing, Others), By Application, By Crop Type, By Region, And Segment Forecasts, 2024-2030. http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biofertilizers-industry

Gouda, S., Kerry, R. G., Das, G., Paramithiotis, S., Shin, H. S., y Patra, J. K. (2018). Revitalization of plant growth promoting rhizobacteria for sustainable development in agriculture. Microbiological research, 206, 131-140. https://doi.org/10.1016/j.micres.2017.08.016

Haynes, R.J. (2005) Labile Organic Matter Fractions as Central Components of the Quality of Agricultural Soils: An Overview. Advances in Agronomy, 85, 221-268. http://dx.doi.org/10.1016/s0065-2113(04)85005-3

Hungria, M., Campo, R. J., Souza, E. M., y Pedrosa, F. O. (2010). Inoculation with selected strains of Azospirillum brasilense and A. lipoferum improves yields of maize and wheat in Brazil. Plant and Soil, 331(1). https://doi.org/10.1007/s11104-009-0262-0

Instituto Colombiano Agropecuario (2003, 21 de enero). Fertilizantes y Bioinsumos agrícolas: Resolución Nº00150. https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/fertilizantes-y-bio-insumos-agricolas/resolucion-150-de-2003-1-1.aspx

Instituto Colombiano Agropecuario (2020, 27 de mayo). Fertilizantes y Bioinsumos agrícolas: Resolución Nº068370. https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Agricola/Servicios/Fertilizantes-y-Bio-insumos-Agricolas/Resolucion-068370-del-27-de-mayo-de-2020.pdf.aspx?lang=es-CO

Instituto Colombiano Agropecuario (2023). Informe de producción, importación y exportación de insumos agrícolas. Vigencia 2023. https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/fertilizantes-y-bio-insumos-agricolas/estadisticas

Instituto Colombiano Agropecuario (2024). Productos de bioinsumos registrados. Instituto Colombiano Agropecuario. https://www.ica.gov.co/getdoc/957b5a45-a11c-4934-a0fc-86fa608aba2d/6-bd_productos-bioinsumos_30-de-abril-de-2024.aspx

Joshi, S. K., y Gauraha, A. K. (2022). Global biofertilizer market: Emerging trends and opportunities. En Elsevier eBooks (pp. 689–697). https://doi.org/10.1016/b978-0-323-91595-3.00024-0

Khan, M.S., Zaidi, A. y Wani, P.A. (2007) Role of phosphate-solubilizing microorganisms in sustainable agriculture - A review. Agron. Sustain. Dev., 27, 29-43. https://doi.org/10.1051/agro:2006011

Kwak, M. J., Kong, H. G., Choi, K., Kwon, S. K., Song, J. Y., Lee, J., … y Kim, J. F. (2018). Rhizosphere microbiome structure alters to enable wilt resistance in tomato. Nature Biotechnology, 36(11). https://doi.org/10.1038/nbt.4232

Luna-Castellanos, L. L., Sánchez López, D. B., García Peña, J. A., y Espitia Montes, A. A. (2020). Effect of the inoculation of nitrogen-fixing rhizobacteria in the sweet potato crop (Ipomoea batatas Lam.). Horticulture International Journal, 4, 35-40. https://doi.org/10.15406/hij.2020.04.00153

Market Data Forecast. Knowledge Sourcing Intelligence LLP (2019). Biofertilizers Market - Forecasts from 2019 to 2024. Report Nº: 1287. https://www.marketdataforecast.com/market-reports/global-biofertilizers-market

Market Data Forecast (2024). Global Biofertilizers Market Size, Share, Trends & Growth Forecast Report – Industry Analysis from 2024 to 2029. Report Nº: 1287. http://www.marketdataforecast.com/market-reports/global-biofertilizers-market

Medina-Cordoba, L. K., Chande, A. T., Rishishwar, L., Mayer, L. W., Valderrama- Aguirre, L. C., Valderrama-Aguirre, A., ... y Jordan, I. K. (2021). Genomic characterization and computational phenotyping of nitrogen-fixing bacteria isolated from Colombian sugarcane fields. Scientific Reports, 11(1), 9187. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88380-8

Merfield, C. N., y Johnson, M. (2013). Understanding biostimulants, biofertilisers and on-farm trials (13 p.). The BHU Future Farming Centre. http://www.bhu.org.nz/future-farming-centre

Moratto, C., Martínez, L. J., Valencia, H., y Sánchez, J. (2005). Efecto del uso del suelo sobre hongos solubilizadores de fosfato y bacterias diazotróficas en el páramo de Guerrero (Cundinamarca). Agronomía colombiana, 23(2), 299-309.

Moreno-Galván, A.E., Cortés-Patiño, S., Romero-Perdomo, F., Uribe-Vélez, D., Bashan, Y. y Bonilla, R.R. (2020a) Proline accumulation and glutathione reductase activity induced by drought-tolerant rhizobacteria as potential mechanisms to alleviate drought stress in guinea grass. Applied Soil Ecology, 147, 103367. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.103367

Moreno-Galván, A., Romero-Perdomo, F.A., Estrada-Bonilla, G., Meneses, C.H.S.G., y Bonilla, R.R. (2020b) Dry-Caribbean Bacillus spp. Strains Ameliorate Drought Stress in Maize by a Strain-Specific Antioxidant Response Modulation. Microorganisms, 8(6), 823. https://doi.org/10.3390/microorganisms8060823

Nicola, L., Landínez-Torres, A. Y., Zambuto, F., Capelli, E., y Tosi, S. (2021). The mycobiota of high altitude pear orchards soil in Colombia. Biology, 10(10), 1002. https://doi.org/10.3390/biology10101002

Paternina H, R., Pérez C, A., y Vitola R, D. (2017). Presencia de bacterias rizosféricas resistentes a mercurio en suelos del sur de Bolívar, Colombia. Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA, 9(2), 301–310. https://doi.org/10.24188/recia.v9.n2.2017.612

Pérez-Caro, L. A., Zumaqué, L. E. O., y Violeth, J. L. B. (2018). Efecto de la micorrización y el lombriabono sobre el crecimiento y desarrollo del Sacha inchi Plukenetia volubilis L. Temas agrarios, 23(1), 18-28. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6322288

Pino-Molano, M. (2014). Evaluación de biofertilizantes en las praderas del departamento del Cauca. Bogotá, Fundación Alpina.

Posada, R. H., Sánchez de Prager, M., Heredia-Abarca, G., y Sieverding, E. (2018). Effects of soil physical and chemical parameters, and farm management practices on arbuscular mycorrhizal fungi communities and diversities in coffee plantations in Colombia and Mexico. Agroforestry Systems, 92, 555-574. https://doi.org/10.1007/s10457-016-0030-0

Prosser, J. (2005). Nitrogen in soils: Nitrification. En Encyclopedia of soils in the environment (pp. 31–39). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b0-12-348530-4/00512-9

Qin, S., Feng, W. W., Zhang, Y. J., Wang, T. T., Xiong, Y. W., y Xing, K. (2018). Diversity of bacterial microbiota of coastal halophyte Limonium sinense and amelioration of salinity stress damage by symbiotic plant growth-promoting actinobacterium Glutamicibacter halophytocola KLBMP 5180. Applied and Environmental Microbiology, 84(19), e01533-18. https://doi.org/10.1128/AEM.01533-18

Rascovan, N., Carbonetto, B., Perrig, D., Díaz, M., Canciani, W., Abalo, M., ... y Vazquez, M. P. (2016). Integrated analysis of root microbiomes of soybean and wheat from agricultural fields. Scientific Reports, 6(1), 28084. https://doi.org/10.1038/srep28084

Rastogi, G., Sbodio, A., Tech, J. J., Suslow, T. V., Coaker, G. L., y Leveau, J. H. J. (2012). Leaf microbiota in an agroecosystem: Spatiotemporal variation in bacterial community composition on field-grown lettuce. ISME Journal, 6(10). 27. https://doi.org/10.1038/ismej.2012.32

Rojas-Tapias D, Moreno-Galván A, Pardo-Díaz S, Obando M, Rivera D, y Bonilla R (2012). Effect of inoculation with plant growth-promoting bacteria (PGPB) on amelioration of saline stress in maize (Zea mays). Applied Soil Ecology, 61, 264-272. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2012.01.006

Rose, A., Padovan, A., Christian, K., Van de Kamp, J., Kaestli, M., Tsoukalis, S., Bodrossy, L., y Gibb, K. (2020). The Diversity of Nitrogen-Cycling Microbial Genes in a Waste Stabilization Pond Reveals Changes over Space and Time that Is Uncoupled to Changing Nitrogen Chemistry. Microbial Ecology, 81(4), 1029-1041. https://doi.org/10.1007/s00248-020-01639-x

Ruzzante, S., Labarta, R. y Bilton, A. (2021). Adoption of agricultural technology in the developing world: A meta-analysis of the empirical literature. World Development, 146. 105599. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105599

Sánchez, D. B., Luna, L. L., Espitia, A., y Cadena, J. (2021). Yield response of yam (Dioscorea rotundata Poir.) to inoculation with Azotobacter and nitrogen chemical fertilization in the Caribbean region of Colombia. RIA. Revista de investigaciones agropecuarias, 47(1), 61-70. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142021000100061&lng=es&tlng=es

Sánchez-Matiz, J. J., Lozano-Puentes, H. S., Villamarín-Raad, D. A., Díaz-Gallo, S. A., y Díaz-Ariza, L. A. (2023). Dynamic of Phenolic Compounds in Guadua angustifolia Kunth under Chemical, Organic, and Biological Fertilization. Agronomy, 13(11), 2782. https://doi.org/10.3390/agronomy13112782

Sanclemente, O., Yacumal, V. y Patiño, C. (2017). Solubilización de fosfatos por bacterias nativas aisladas en tres agroecosistemas del Valle del Cauca (Colombia). Temas Agrarios, 22(2), 62-70. https://doi.org/10.21897/rta.v22i2.945

Sieverding, E., y Mulhern, K. (1991). Vesicular-arbuscular mycorrhiza management in tropical agrosystems (English ed. rev). Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Technical Cooperation, Alemania.

Tiwari, P., Adholeya, A., Prakash, A., y Arora, D.K. (2004), Commercialization of Arbuscular Mycorrhizal Biofertilizer. En: D.K., Arora (ed.), Fungal Biotechnology in Agricultural, Food, and Environmental Applications, 21, 195-203.

UPRA (2024, febrero 19). Boletín Diciembre de 2023: Importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales. https://upra.gov.co/es-co/Paginas/boletines-reportes.aspx

Vera, D. F., Pérez, H., y Valencia, H. (2002). Aislamiento de hongos solubilizadores de fosfatos de la rizosfera de arazá (Eugenia stipitata, Myrtaceae). Acta Biológica Colombiana, 7(1), 33-40. https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/26037

Vessey, J. K. (2003). Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and soil, 255, 571-586. https://doi.org/10.1023/A:1026037216893

Villamarin-Raad, D. A., Lozano-Puentes, H. S., Chitiva, L. C., Costa, G. M., Díaz-Gallo, S. A., y Díaz-Ariza, L. A. (2023). Changes in Phenolic Profile and Total Phenol and Total Flavonoid Contents of Guadua angustifolia Kunth Plants under Organic and Conventional Fertilization. ACS omega, 8(44), 41223-41231. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c04579

Wilches Ortiz, W. A., Ramírez Gómez, M. M., Pérez Moncada, U. A., Serralde Ordoñez, D. P., Peñaranda Rolon, A. M., y Ramírez, L. (2019). Association of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) with sugarcane plants (Saccharum officinarum) for panela production in Colombia. Terra Latinoamericana, 37(2), 175-184.

Yassin, M. T., Mostafa, A. A. F., Al-Askar, A. A., Sayed, S. R., y Rady, A. M. (2021). Antagonistic activity of Trichoderma harzianum and Trichoderma viride strains against some fusarial pathogens causing stalk rot disease of maize, in vitro. Journal of King Saud University-Science, 33(3), 101363.

Zambrano-Moreno, D. C., Avellaneda-Franco, L., Zambrano, G., y Bonilla-Buitrago. R. R. (2016). Scientometric analysis of Colombian research on bio-inoculants for agricultural production. Universitas Scientiarum, 21(1), 63-81. https://doi.org/10.11144/Javeriana.SC21-1.saoc

Anexos

|

Phylum |

Género |

Especie |

Productos registrados |

|

Fungi |

Sacharomyces |

12 |

|

|

Trichoderma |

9 |

||

|

Penicillium |

10 |

||

|

Glomus |

7 |

||

|

Claroideoglomus |

1 |

||

|

Acaulospora |

5 |

||

|

Entrophospora |

3 |

||

|

Scutellospora |

5 |

||

|

Pleorotus |

1 |

||

|

Lecanicillum |

1 |

||

|

Paecilomyces |

2 |

||

|

Rhizophagus |

1 |

||

|

Claroideoglomus |

1 |

||

|

Bacteria |

Azospirillum |

A. brasilense |

10 |

|

Azotobacter |

A. chroococcum |

7 |

|

|

Bacillus |

B. amyloliquefaciens |

3 |

|

|

B. licheniformis |

1 |

||

|

B. megaterium |

7 |

||

|

B. mycoides |

2 |

||

|

B. polymyxa |

3 |

||

|

B. pumillus |

8 |

||

|

B. subtilis |

13 |

||

|

B. thuringiensis |

1 |

||

|

Bradyrhizobium |

B. japonicum |

3 |

|

|

Lactabacillus |

L. casei |

1 |

|

|

L. acidophilus |

4 |

||

|

Nitrobacter |

N. winogradskyi |

1 |

|

|

Nitrosomona |

N. europaea |

1 |

|

|

Pseudomonas |

P. fluorescens |

1 |

|

|

Raoultella |

R. terrigena |

1 |

|

|

Rhizobium |

R. japonicum |

1 |

|

|

R. leguminosarum |

1 |

||

|

Rhodopseudomonas |

R. palustris |

1 |

Tabla 1. Resumen de especies microbianas pertenecientes a bioproductos registrados en el ICA.

Figura 1. Características de los biofertilizantes con registro ICA. A. Composición microbiológica. B. Tipos de formulación presentes en el mercado. C. Principales grupos de cultivos autorizados para el uso de uno o más biofertilizantes. D. Mecanismos asociados a la actividad de biofertilizantes en productos registrados. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Tendencias en la investigación de biofertilizantes en Colombia. A. Resultados de la búsqueda en diferentes repositorios de información. Selección se refiere a los artículos que se usaron para hacer la revisión. B. Distribución de publicaciones colombianas en el área de biofertilizantes en el tiempo C. Número acumulado de especies con potencial biofertilizantes caracterizadas in vitro entre 1997 y 2024. D. Representación de principales grupos de organismos estudiados en Colombia en el área de biofertilizantes E. Enfoque la de investigación F. Origen de las especies nativas reportadas G. Principales grupos de cultivo de aplicación. Fuente: Elaboración propia.