La construcción de corporalidades ecoespirituales en aldeas ecológicas*

Vanessa Alejandra Cano Bermúdez**

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 5 • enero-abril 2023 • pp. 93-116

https://doi.org/10.53010/nys5.05

Recibido: 4 de octubre de 2022 | Aceptado: 25 de enero de 2023

Resumen. Este artículo presenta los resultados de una investigación centrada en la experiencia de habitar dos ecoaldeas en el centro de Colombia, a partir de la definición y caracterización de un tipo de corporalidad concreta que encarnan moradores, visitantes y voluntarios de dos comunidades intencionales —una de ellas de carácter religioso— en el departamento de Cundinamarca, Colombia. En tanto etnografía, se buscó la descripción densa de los discursos y prácticas del eje religioso-espiritual, los consumos conscientes y las experiencias de trabajo y educación, constituyentes de las corporalidades ecoespirituales de los tres tipos de actores que habitan estos espacios neorrurales con la intención de desaprender los mundos urbanos y aprender los de la ruralidad. En términos teóricos, se buscó la articulación entre antropología y fenomenología en una apuesta denominada antropología fenomenológica, en la que cuerpos y corporalidades no aparecen en abstracto ni desprovistos de un marco de relaciones de poder que los define y constriñe. La originalidad de esta investigación antropológica radica en ofrecer comprensiones renovadas y situadas del trabajo sobre sí mismo a partir de la confianza en el colectivo, esto es, un cuerpo social que se fortalece mediante redes y alianzas; la transformación de la cotidianidad por medio del abandono frecuente y/o permanente y voluntario de la ciudad para buscar la emulación de estilos de vida campesinos e indígenas; y la comprensión de cómo se construyen las nociones y experiencias de naturaleza-entorno, trabajo y educación en los contextos ecoaldeanos de los que deriva la modalidad contemporánea de sujeto ecoespiritual, en la integración de un ser-estar en el mundo que se resignifica a sí mismo en su relación reaprendida con el entorno, sujeto de devoción e imitación, y la vivencia religiosa-espiritual.

Palabras clave: antropología fenomenológica, ecoespiritual, ecoaldeas, corporalidad, neorruralismo

The Construction of Eco-Spiritual Corporealities in Ecological Villages

Abstract. This article presents the results of a research study focused on the experience of inhabiting two ecovillages in central Colombia, based on the definition and characterization of a specific type of corporeality embodied by dwellers, visitors, and volunteers of two intentional communities—one of them of a religious nature—in the department of Cundinamarca, Colombia. As an ethnography, it aimed to present a dense description of the discourses and practices of the religious-spiritual axis, conscious consumptions, and experiences of work and education, constituents of eco-spiritual corporealities of the three types of actors that inhabit these neo-rural spaces seeking to unlearn the urban worlds and learn those of rurality. In theoretical terms, it sought an articulation between anthropology and phenomenology in a bet called phenomenological anthropology, in which bodies and corporealities do not appear abstract or devoid of a framework of power relations that defines and constrains them. The originality of this anthropological research lies in offering renewed and situated understandings of the work on oneself based on a trust in the collective, that is, a social body strengthened through networks and alliances; the transformation of everyday life through frequent and/or permanent and voluntary abandonment of the city to seek to emulate peasant and indigenous lifestyles; and the understanding of how notions and experiences of nature-environment, work, and education are constructed in ecovillage contexts from which the contemporary modality of eco-spiritual subject derives, in the integration of a being in the world that re-signifies itself in its re-learned relationship with the environment, the subject of devotion and imitation, and the religious-spiritual experience.

Keywords: corporeality, ecovillages, eco-spiritual, neo-ruralism, phenomenological anthropology

A construção de corporalidades ecoespirituais em aldeias ecológicas

Resumo. Neste artigo, são apresentados os resultados de uma pesquisa centralizada na experiência de habitar duas ecoaldeias no centro da Colômbia, a partir da definição e caracterização de um tipo de corporalidade concreta que moradores, visitantes e voluntários de duas comunidades intencionais — uma delas de caráter religioso — encarnam em Cundinamarca, Colômbia. Quanto à etnografia, busca-se a descrição densa dos discursos e práticas do eixo religioso-espiritual, os consumos conscientes e as experiências de trabalho e educação, constituintes das corporalidades ecoespirituais dos três tipos de atores que habitam esses espaços neorrurais com a intenção de desaprender os mundos urbanos e aprender os da ruralidade. Em termos teóricos, busca-se a articulação entre antropologia e fenomenologia numa aposta denominada “antropologia fenomenológica”, na qual corpos e corporalidades não aparecem em abstrato nem desprovidos de um referencial de relações de poder que os define e oprime. A originalidade desta pesquisa antropológica está em oferecer compreensões renovadas e situadas do trabalho sobre si mesmo a partir da confiança no coletivo, isto é, um corpo social que é fortalecido mediante redes e parcerias; a transformação da cotidiana por meio do abandono frequente e/ou permanente e voluntário da cidade para buscar a emulação de estilos de vida camponeses e indígenas; e a compreensão de como são construídas as noções e experiências de natureza-entorno, trabalho e educação nos contextos ecoaldeãos dos quais a modalidade contemporânea de sujeito ecoespiritual é derivada, na integração de um ser-estar no mundo que se ressignifica a si mesmo em sua relação reaprendida com o entorno, sujeito de devoção e imitação, e a vivência religioso-espiritual.

Palavras-chave: antropologia fenomenológica, ecoespiritual, ecoaldeias, corporalidade, neorruralismo

El lugar de las corporalidades ecoespirituales: las ecoaldeas

En este apartado se presentan generalidades sobre las aldeas ecológicas como escenarios comunitarios de regeneración socioambiental en los que se gestan “iniciativas políticas que afectan poblaciones locales, nacionales e internacionales y no solo a los aldeanos” (Cano, 2021, p. 5), y en donde los participantes asumen el cambio en sus entornos desde la transformación de sí mismos, a partir de las caracterizaciones breves de Aldeafeliz y Varsana, dos asentamientos en Cundinamarca con trayectorias disímiles que comparten una visión sobre las relaciones entre humanos y naturaleza distintas a las de la explotación y degradación de los primeros sobre la segunda.

Las ecoaldeas, aldeas ecológicas o comunidades intencionales empezaron a tener resonancia en el marco del movimiento contracultural de los años sesenta del siglo pasado. Auroville, fundada en 1968 en India, y más adelante la organización Gaia Trust, erigida en 1987 por los esposos Hildur y Ross Jackson, son los referentes más representativos de lo que hoy se conoce como el movimiento de ecoaldeas. La presencia global de estos asentamientos, que funcionan agrupados en redes y que crecen a través de alianzas e intercambios, explica que, en Colombia, según CASA Latinoamérica (Consejo de Asentamientos Sustentables) y su filial CASA Colombia, subordinada a la GEN (Global Ecovillage Network), haya veintidós comunidades adscritas (CASA Latina, 2022), más seis pertenecientes a la Misión Espiritual Vrinda (Cano, 2021), practicantes del vaisnavismo que llegó al país en la década de los ochenta. Vale aclarar que estos números dejan por fuera los proyectos emergentes y los que no se registran por alguna razón (desconocimiento, incompatibilidad con los principios de la red que acoge, intermitencia o corta vida de las iniciativas, entre otras).

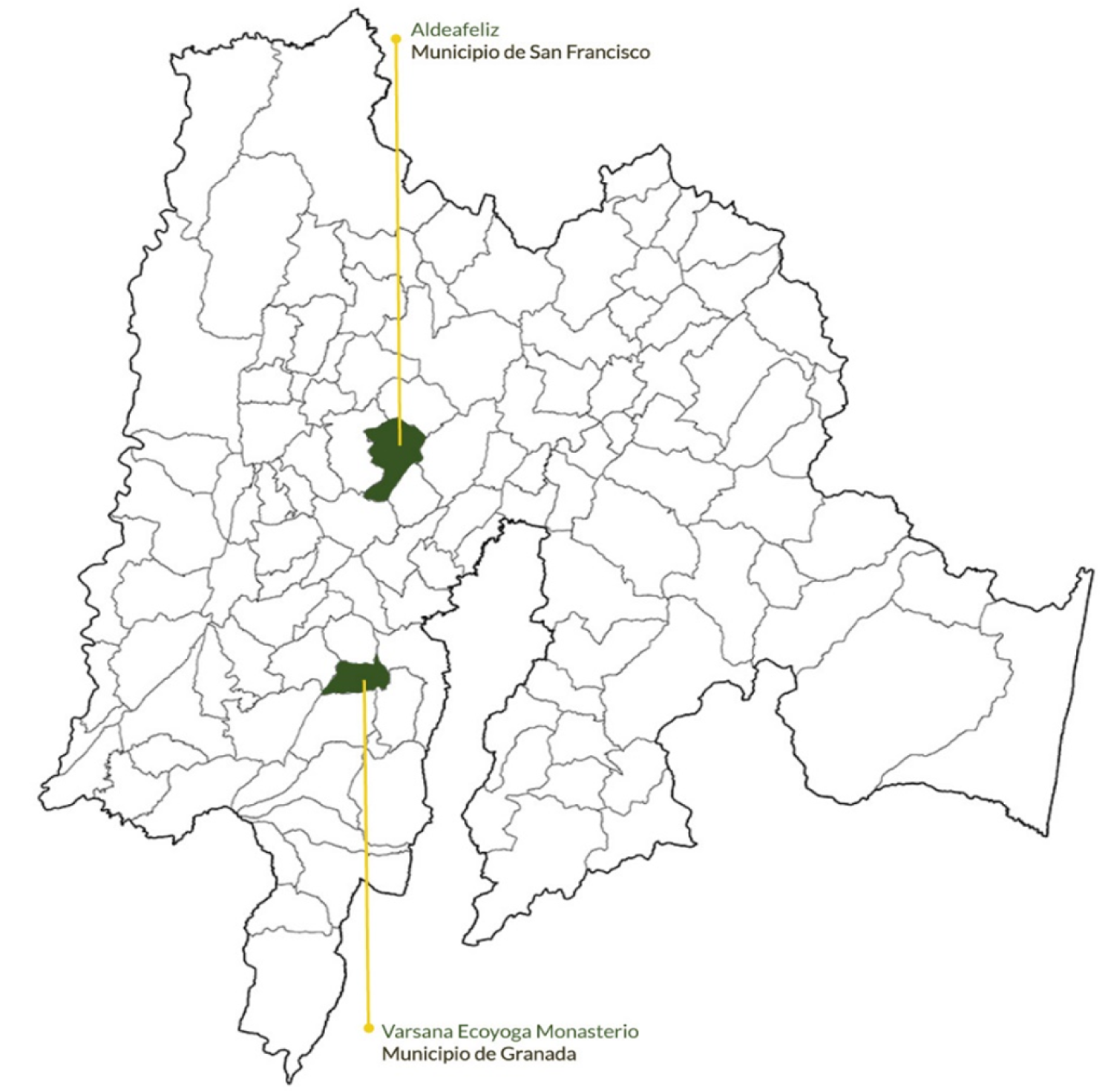

No es el caso de Aldeafeliz y Varsana, las dos ecoaldeas en las que se desarrolló la investigación. La primera hace parte de la GEN, y la segunda, en tanto comunidad religiosa, pertenece a la Misión Vrinda Colombia. Ubicadas en los municipios de Granada y San Francisco (Cundinamarca) desde 1980 y 2006, respectivamente, y a poco más de una hora y media de Bogotá, ambas comunidades han consolidado la circulación y permanencia de personas interesadas en una convivencia mediada por la sostenibilidad —abarcante de lo social, lo económico y lo ambiental— y en una experiencia espiritual y/o religiosa, como sucede en Varsana. Sus habitantes se inscriben en lo que Méndez caracteriza como neorrurales: “migrantes voluntarios de anterior residencia urbana que deciden mudarse al campo, movilizados por bases ideológicas definidas a partir de su inconformidad con lo asumido, por estos mismos actores, como modelo de vida citadino” (2012, p. 115).

Figura 1. Mapa de Cundinamarca (Colombia) con la ubicación de Aldeafeliz y de Varsana. Fuente: elaboración propia.

La declaración de principios holísticos y/o religiosos en las comunidades define en gran medida las acciones de moradores, visitantes y voluntarios dentro y fuera de las ecoaldeas; de ahí el interés por tener dos puntos de contraste para la comprensión de qué es y cómo se llega a encarnar lo ecoespiritual en estos contextos. Esas formas de habitar, alineadas con el tipo de actor, demarcan también la filiación a iniciativas medioambientales, formativas y alimentarias enmarcadas en la idea de consumos responsables, en las que las ecoaldeas son gestoras y acompañantes, delimitadas por el discurso espiritual/religioso en usos y prácticas concretas.

Aldeafeliz es uno de los asentamientos con más reconocimiento mediático en el país gracias a la obtención del Premio Producción Social del Hábitat 2017, otorgado por Habitat International Coalition América Latina (HIC-AL). Para el momento en el que se hizo el trabajo de campo (2018), la comunidad contaba con veintiún miembros, ocho residentes y trece no residentes, que son las modalidades de asociación. Fue fundada en 2006 por cuatro jóvenes que, mediante convocatoria abierta difundida por correo electrónico, invitaban a personas de todas las edades a pensar en un lugar dentro o fuera de la ciudad para vivir sosteniblemente. La depuración del grupo inicial dejó trece residentes en una finca al noroccidente del municipio de San Francisco de Sales (Cundinamarca) y ocho no residentes que, desde Bogotá y con visitas ocasionales a la naciente ecoaldea, respaldaban las tareas de los habitantes, así como la consolidación de normas de convivencia y funcionamiento.

Adscrita a la GEN, a CASA Latinoamérica y CASA Colombia, Aldeafeliz tiene como principios inspiradores la bioconstrucción y el holismo. Tiene un alto nivel de autosuficiencia, principalmente por su carácter de asociación; todos sus miembros aportan una suma acordada que, junto con los dineros recibidos por cursos y talleres ofertados y dirigidos por los ecoaldeanos, constituyen sus ingresos de sostenimiento. El componente de bioconstrucción ha favorecido que Aldeafeliz sea incubadora de otros asentamientos dentro y fuera de San Francisco. Sus habitantes permanentes y temporales cuentan con un alto nivel educativo y estabilidad laboral, en el caso de los adultos en edad productiva; los mayores son población pensionada. Por otra parte, había pocos niños en 2018, por lo que no estaba en funcionamiento la escuela fundada por una de las pioneras en la aldea; de ahí que sus familias complementaran la experiencia formativa en la aldea con la asistencia a la escuela del municipio.

Varsana Eco Yoga Aldea es una comunidad religiosa vaisnava, variante del hinduismo, cuyo derrotero es la adoración del Señor Krishna, por lo que sus devotos son conocidos popularmente como Hare Krishna. Fue fundada en 1980 en el municipio de Granada por el maestro espiritual alemán Swami Paramadvaiti, quien es la máxima autoridad espiritual de los centros que ha erigido como cabeza de la familia Vrinda. Sus moradores (veinticinco para el primer semestre de 2018) incluían mujeres y hombres que han formado parte del proyecto desde sus inicios y que han ampliado el grupo con sus hijos y nietos. Varsana también es habitada por devotos provenientes de dos templos vaisnavas en Bogotá y de otras ciudades y países donde hay templos Vrinda. Este aspecto es relevante dado que el servicio a los otros, en tanto centro de la religiosidad vaisnava, se realiza mediante el traslado de los devotos a diferentes comunidades como ecoaldeas y centros de yoga, donde se vinculan a actividades de preparación de alimentos, limpieza y agricultura que hacen parte de la cotidianidad de estos escenarios; también reciben a turistas y voluntarios que no tienen necesariamente la misma filiación religiosa de los anfitriones.

El vaisnavismo como principio inspirador predetermina un tipo de alimentación vegetariana y vegana que se acoge al principio religioso de no violentar a otros seres, y que se extiende a todos sus habitantes (visitantes y voluntarios), así como el no consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas en Varsana. Las actividades generadoras de ingresos abarcan voluntariados, turismo, festivales y celebraciones religiosas con apertura a visitantes, publicaciones, cursos y actividades, y donaciones. Varsana es además la sede Bacatá del proyecto educativo Universidad de Sabiduría Ancestral (UDSA), que funciona también en Medellín y Santa Marta, y de la Escuela Agroecológica Guardianes del Sumapaz. Ambas son iniciativas de educación no formal, la primera para personas de todas las edades y la segunda para niñas y niños residentes de Varsana, en las que devotos de la aldea o los templos son docentes y estudiantes de la oferta educativa que busca la integración de la fe y el cuidado de la naturaleza.

Las divergencias entre Aldeafeliz y Varsana radican en la tipología comunitaria, ya que la vinculación religiosa de la segunda implica una jerarquía en cabeza de su fundador, con el consecuente cumplimiento de los principios vaisnavas: no comer carne, no tener sexo ilícito, no participar en juegos de azar y no intoxicarse (incluye no beber café, no fumar tabaco y no consumir sustancias psicoactivas). Así las cosas, es el discurso religioso el que define qué puede y no hacerse, así como las relaciones con lo no humano que hace parte de la naturaleza y con lo que se establece una relación de interdependencia ligada a los fundamentos del alma eterna y la reencarnación. En contraparte, Aldeafeliz buscó desligarse de una organización subordinada, por lo que el modelo sociocrático basado en la toma de decisiones argumentadas por cada uno de los implicados favoreció el liderazgo según las capacidades y aptitudes de las células (salud y bienestar, gobernanza, economía y tierra) que constituyen la vida en comunidad. Se entiende, pues, que en este contexto el vegetarianismo sea una elección individual y no una decisión conjunta o una imposición.

De acuerdo con la GEN, la dimensión cultural de la vida ecoaldeana está integrada por el propósito superior, la conciencia y el crecimiento personal, la protección a las comunidades y a la naturaleza, y el arte. En Varsana el primero apunta a vivir la fe como la experiencia de vida más importante a través del servicio amoroso a los otros y a la naturaleza; en Aldeafeliz el foco es la comprensión de la espiritualidad, cualquiera que ella sea, para el cultivo de sí mismo y de las relaciones con los demás. El sometimiento del ego aparece como asunto fundamental de y para la vida comunitaria en ambas ecoaldeas, y esto se logra por medio de una asimilación de la naturaleza como madre y maestra que es sujeto de veneración y cuidado. Este aspecto proviene de una intención de replicar, como población mestiza, discursos y prácticas de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos hacia el entorno, tales como pagamentos, celebraciones de solsticios y siembras libres de pesticidas. Estas acciones resuenan con un fenómeno de revitalización de ciertas prácticas, principalmente indígenas, por parte de poblaciones urbanas en las que se resemantiza lo que otrora era rechazado, rastreable con mayor fuerza desde la segunda mitad del siglo XX (Caicedo, 2007) y que coincide con lo que Lipovetsky denomina posmodernismo: “la vuelta a lo regional, a la naturaleza, a lo espiritual, al pasado” (1986, p. 40).

Con sutiles diferencias operativas en las dimensiones social y económica, la ecológica en Aldeafeliz y Varsana tiene en el cultivo de la comida y la agricultura orgánica, el trabajo con residuos, y la biodiversidad y la regeneración de ecosistemas tres ejes que coadyuvan a la conservación física y simbólica de los territorios donde están construidas. Cada comunidad implementa distintas ecotécnicas enfocadas en el respeto de los ecosistemas de habitación y los vecinos, y este hecho es indicador de uno de los hallazgos más sobresalientes de la investigación: las relaciones que los diferentes actores implicados en experiencias ecoaldeanas construyen con la naturaleza o el entorno, como ámbitos diferenciados en los que se profundizará en el siguiente apartado, hacen de la experiencia ecoaldeana una elaboración, un artificio a partir del aprendizaje del mundo rural detonado por una necesidad de acciones tendientes a la preservación del medioambiente, avivada por la inminencia de una crisis global.

Es así que sus pobladores y también quienes habitan las ecoaldeas intermitentemente viven tales espacios en función de discursos religiosos, espirituales y ecológicos que sacralizan la naturaleza, hecho que demanda de ellos regímenes alimenticios particulares, la siembra del propio alimento bajo técnicas no invasivas ni contaminantes que respeten y cuiden la tierra y sus cuerpos receptores, la adquisición de bienes y servicios necesarios y en cuya fabricación no contraríen sus principios contra la crueldad animal, el uso de plásticos de un solo uso o la emisión de gases contaminantes. Estas acciones constituyen el día a día de los residentes de Aldeafeliz y Varsana, así como de sus allegados que no habitan allí de modo permanente, pero replican en sus entornos prácticas de consumo afines a su vivencia en el espacio ecoaldeano.

Las ecoaldeas son los lugares de las corporalidades ecoespirituales gracias a que la experiencia comunitaria de vida a la luz de la sostenibilidad social y ambiental demanda de sus habitantes —permanentes, asiduos y esporádicos— un compromiso encarnado en el que la experiencia del lugar está dada por discursos y prácticas religiosas-espirituales que sacralizan la naturaleza. En estas la corporalidad, en tanto “registro de actuación de lo corporal” (Sirimarco, 2007, p. 12), aparece en la convergencia de un hacer alrededor de las dimensiones individuales y colectivas de lo ecológico y lo espiritual.

Metodología

La investigación etnográfica se desarrolló entre 2018 y 2020. La primera fase del trabajo de campo (enero a julio de 2018) se hizo en las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz con tres visitas a la primera y dos a la segunda. La presencia de dos templos vaisnava de la Misión Vrinda en Bogotá facilitó el trabajo de voluntariado en uno de ellos ubicado al sur de la ciudad. Entre agosto de 2018 y junio de 2020, durante la segunda etapa de recolección de información, se hizo un ejercicio de etnografía digital en las páginas de las ecoaldeas en la red social Facebook enfocada en las publicaciones convocantes a actividades dentro y fuera de sus instalaciones y que enunciaban una idea de naturaleza contraria a los planteamientos de Donna Haraway (1999) en su ensayo “Las promesas de los monstruos. Una política regeneradora para otros inapropiados/bles”, que se resume en la enunciación de la naturaleza como madre.

Las técnicas implementadas fueron la observación participante, la entrevista semiestructurada (cinco en total, dos a residentes de cada comunidad, una a una asociada no residente y otra a dos visitantes frecuentes), el diario y notas de campo etnográficas. Se contó con la autorización de los participantes para la grabación de registros de audio en jornadas educativas, turísticas y de voluntariado, y con uno de ellos se mantuvieron comunicaciones electrónicas entre septiembre y octubre de 2019 como parte de la interacción digital.

Se entrevistó a cuatro mujeres entre los 27 y los 53 años, solteras, dos de ellas psicólogas en ejercicio, una socióloga y una realizadora de cine y televisión, y a un hombre de 76 años que contaba con título doctoral, separado y con un hijo. La conformación socioeconómica de ambas comunidades es otro rasgo de divergencia, al menos en una comparación de sus inicios. En el caso de Varsana, sus primeros moradores coincidieron con su fundación en 1980. La mayoría de ellos eran bachilleres y había pocos profesionales, mientras que en Aldeafeliz sus asociados residentes y no residentes siempre han contado con niveles educativos de pregrado y posgrado1.

Las corporalidades ecoespirituales

En este apartado se describen las corporalidades ecoespirituales de los actores implicados en experiencias ecoaldeanas en Aldeafeliz y Varsana. Se ha de resaltar, como se indicó anteriormente, que por actores se entiende no solo a los residentes de las comunidades, sino también a aquellos que, pese a tener un compromiso pleno con estas, no habitan en ellas permanentemente por una dependencia con la ciudad, así como a sus visitantes y voluntarios frecuentes y/o esporádicos. En esta misma línea, las experiencias ecoaldeanas no se reducen a lo que sucede en el espacio físico de los asentamientos y, por el contrario, lo exceden en un espectro que va desde lo privado del hogar hasta lo público institucional, ámbito en el que las ecoaldeas son mostradas como modelo que desafía el orden económico dominante a través de hábitos de consumo encaminados a la transición hacia un desarrollo socioeconómico sustentable (Brombin, 2015).

La construcción de la categoría corporalidades ecoespirituales tomó como referentes los trabajos de Alice Brombin sobre el movimiento de ecoaldeas en Italia y México (2015 y 2019) y las presencias del prefijo eco en la vida cotidiana de los aldeanos en las comunidades observadas. Así mismo, se apoya en la noción de subjetividades corporificadas desarrollada por José Bizerril (2015) en practicantes de espiritualidades asiáticas en Brasil, en la propuesta de embodiment y modos somáticos de atención de Thomas Csordas (1994 y 2010) y en un antecedente propio derivado de la tesis de maestría sobre subjetividades contemporáneas en buscadores de salud y bienestar en prácticas de medicinas alternativas y complementarias en Bogotá (Cano, 2015). En menor medida, toma como base el trabajo de Mariana Sirimarco (2007) sobre la construcción de corporalidad en el sujeto policial en Argentina que, aunque lejano en términos de la población, aportó una definición de corporalidad accesible y extensiva a diversos ámbitos.

La catástrofe planetaria dejó de asumirse como mera ficción para convertirse en un tema de la agenda internacional. El cambio climático, la contaminación de los mares por desechos plásticos y la deforestación de la selva amazónica, por ejemplo, amenazan la continuidad de la vida humana en la Tierra, que es a su vez la causante de tales desequilibrios. Estas realidades, enmarcadas en las discusiones del Antropoceno, son efectos inesperados del proyecto civilizatorio de la modernidad (Blaser, 2019) que han abonado terreno para la emergencia de comunidades intencionales como las ecoaldeas, en las que sus habitantes buscan reducir y no acrecentar el impacto socioambiental de un “sistema social que produce capitaloceno”; este, en línea con Blaser, es resultado de una distribución desigual de la riqueza y de los medios de producción que pondría el acento de la responsabilidad del impacto destructivo en sus poseedores, una minoría, y las consecuencias en grupos humanos más amplios durante varias generaciones (Serratos, 2019, p. 121), como una suerte de efecto mariposa.

La puesta en marcha de un proyecto de vida comunitario sostenible a partir de la atención a la dimensión espiritual individual sucede en las ecoaldeas en “una experiencia de vida moderna fuera de la modernidad” (Cano, 2021, p. 233) que se alimenta de cosmogonías indígenas, afro y campesinas en lo que respecta a su relación con el entorno. El pasado prehispánico de la región de Cundinamarca se erige como sustento de prácticas muiscas curativas y alimentarias replicadas en Aldeafeliz, en San Francisco, y en Varsana, en Granada. Esta última es receptora de y está en constante diálogo con sabedores de este y otros pueblos originarios que resuenan con la denominación de Madre Tierra como sinónimo de planeta Tierra y naturaleza, recurrente en Varsana, y que implica una relación de reciprocidad respetuosa, amorosa, agradecida, de corresponsabilidad y obediencia, que se materializa en abundancia y provisión permanentes.

Durante los recorridos guiados gratuitos y permanentes que se ofrecen en Varsana a sus visitantes, un devoto describe cómo la comprensión de la naturaleza como madre desencadena una relación con el alimento que es cultivado y consumido por cuerpos temporales que albergan almas eternas.

Así como tenemos en lo biológico un padre y una madre, en espíritu igual: está el padre que está en las religiones y está la madre que está en nuestro sustento, en que vivimos, en que respiramos, en que bebemos agua, en que dependemos del sol y la lluvia, y que dependemos de todos los movimientos de la naturaleza para existir; eso nos genera un vínculo que también es espiritual, que ha sido conservado por las tradiciones indígenas; entonces, ligar la espiritualidad a la ecología fue lo primero que hizo nuestro maestro porque no tiene ningún sentido tener una forma de vida espiritual cuando estamos destruyendo los ríos y nuestro hábitat, entonces ese vínculo con la ecología nos llevó al tema de la huerta: cultivemos nuestro propio alimento porque también nos significa una libertad económica ante el mundo, que es fundamental en el tema de llevar una vida espiritual. Después de esos esfuerzos de tener nuestra propia comida, de que fuera orgánica, de que no estuviera llena de pesticidas, empezó a abrirse un panorama y es lo que estamos viendo en este espacio. (Conversación con devoto residente de Varsana, Granada, Cundinamarca, Colombia, 27 de enero de 2018)2

El fragmento de conversación evidencia el anclaje entre espiritualidad y ecología para la vivencia coherente del vaisnavismo y la obtención del sustento como base de la experiencia ecoaldeana. Los rasgos de dependencia e inferioridad en relación con la madre revelan un tipo de vínculo de los ecoaldeanos con su lugar de asentamiento que trasciende el considerarlo naturaleza para comprenderlo como entorno, de acuerdo con lo que Ingold desmarca entre una y otra: “the distinction between environment and nature corresponds to the difference in perpective between seeing ourselves as beings within a world and as beings without it” (2000, p. 20), y que se va afianzando en ese anclaje entre lo ecológico y espiritual como configurador del ser-estar en el mundo de los ecoaldeanos.

No obstante, ese tránsito es producto de pasar de comprender la naturaleza como exterior a la humanidad y a la historia a percibirla como entorno, en tanto este “is the world as it, exists and takes on meaning in relation to me, and in that sense it came into existence and undergoes development with me and around me” (Ingold, 2000, p. 20). El neorrural ecoaldeano que empieza su experiencia de habitar tiene en la naturaleza “un lugar físico al que se pueda ir” o “una esencia que se pueda salvar o violar” (Haraway, 1999, p. 122), y que en la vivencia del espacio en clave religiosa-espiritual muta a una relación, una implicación como seres en el mundo (Ingold, 2000) en interdependencia con organismos no humanos. Ocurre pues aquí una ruptura de las dicotomías modernas de cuerpo-mente y cultura-naturaleza, al reconocer que el compromiso de habitar significa llegar a conocer lo no humano pasando tiempo ahí, “investing in one’s relations with the same qualities of care, feeling and attention” (Ingold, 2000, p. 47), como se hace con las personas.

Pese a que el ideal a alcanzar es la vivencia del entorno al margen de una visión antropocéntrica, la de la naturaleza no se extingue gracias al turismo ecológico y de bienestar, modalidad presente en Aldeafeliz y Varsana para su sostenimiento económico, cuya oferta descansa en los discursos de conservación y salvaguarda frente al cambio; se reproduce así “la idea de lo silvestre como lugar de protección de una naturaleza prístina” (Ulloa, 2004, p. 94). Es así que la oferta turística y la forma en la que es enunciada en las redes sociales de ambas comunidades dan cuenta de una posición antropocéntrica que transforma todo lo humano en objeto, en este caso, la naturaleza, y se contraría la experiencia de entorno que tiene lugar en la cotidianidad de habitarlas; y lo fenomenológico, en tanto “dimensión relacional y simétrica entre los humanos y los no humanos en el mundo” (Moura y Steil, 2018, p. 110), quiebra tal instrumentalización. El trabajo de campo y el posterior análisis e interpretación de los datos mostraron cómo esta vivencia ambivalente entre naturaleza y entorno no es consciente para los actores ecoaldeanos. Como se ejemplifica en el cuadro 1, el reencuentro natural con la espiritualidad sucede en un espacio signado por condiciones biofísicas particulares, con un pasado muisca ancestral, en conjunto con terapias y prácticas de espiritualidades orientales y prehispánicas, y el voluntariado como aporte simbólico y material a la comunidad. Con el pago por estas actividades se accede a prácticas medicinales y de bienestar físico y emocional que, realizadas en el territorio de asentamiento de la ecoaldea, legitiman su efectividad sobre el cuerpo y la mente, y ponen la naturaleza como objeto y favorecedora de la atención a la dimensión espiritual individual.

| Sábado 5 | Arte terapia y sanación con los cinco elementos |

| Domingo 6 | Terapia temazcal: sauna de limpieza y renovación |

| Puente 12-14 | Voluntariado+: yoga-meditación-temazcal, servicio amoroso |

| Sábado 19 y domingo 20 | Retiro de desconexión, alojamientos, yoga y caminata |

| Sábado 26 y domingo 27 | Retiro de meditación, cuencos en grutas sagradas de Sumapaz |

Cuadro 1. “Un reencuentro natural con tu espiritualidad”, oferta de actividades de fin de semana publicitadas por Varsana en su cuenta de Facebook, septiembre de 2019. Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en la cuenta de Facebook de Varsana.

La no escisión entre el “mundo biofísico, el humano y el supernatural” (Escobar, 2000, p. 71) que hace parte de cosmovisiones étnicas y campesinas, y su posterior apropiación por parte de los ecoaldeanos en prácticas de agricultura, alimentación, educación y trabajo, es la base de las corporalidades ecoespirituales. Es así que el embodiment de diferentes tradiciones místicas —chamánicas y neochamánicas amerinidas, orientales y nueva era que mezclan angelología y chakras energéticos— por parte de los habitantes de Aldeafeliz y Varsana para pasar de una experiencia de naturaleza a una de entorno signa sus corporalidades ecoespirituales, compuestas por repertorios de prácticas de cuidado de sí que redundan en el cuerpo social. Las tecnologías del yo desplegadas para, en y por los cuerpos de residentes, visitantes y voluntarios persiguen el sometimiento del ego mediante técnicas de disciplinamiento corporal como el yoga y la meditación.

Un devoto residente de Varsana, quien define el cuerpo como vehículo del alma, enunciación compartida por su comunidad y aprendida de las enseñanzas de su maestro espiritual, afirma que el yoga es “‘yugo’ o ‘unión’ y a través de la unión entendemos lo pequeños que somos frente al universo dador y tenemos una actitud naturalmente agradecida” (conversación con devoto residente de Varsana, Granada, Cundinamarca, Colombia, 27 de enero de 2018). A ese aprendizaje se llega por medio de la racionalización de la práctica del yoga en la separación de cuerpo y mente, y de la comprensión de que la segunda debe someter al primero, mecanismo por el que se encarna lo ecoespiritual. Esta delimitación cartesiana reafirma una de las dicotomías modernas por excelencia en un contexto de búsquedas espirituales donde la relación con el entorno sitúa a los sujetos en una premodernidad en la modernidad.

Así pues, el movimiento premoderno que se da en la construcción de la vivencia del entorno confluye con el sometimiento del ego en la disgregación del cuerpo y la mente que remite a un rasgo moderno necesario en técnicas que demandan la objetivación del cuerpo para lograr los asanas (posturas) enseñados por el maestro o los ritmos de la respiración en la meditación.

El tejido cultural/espiritual en Aldeafeliz aparece en forma de “rituales para entregar el propósito a lo que creemos trascendente” (Rojas, 2023), según uno de sus pioneros, en prácticas transculturales o de encuentro de culturas que no excluyen la tradición católica, y que por el contrario la integran a la espiritualidad de cada ecoaldeano. Esta dimensión debe ser trabajada para garantizar el bienestar del colectivo porque, como lo expone una asociada no residente, “si no hay un trabajo espiritual, la convivencia se vuelve débil porque no hay una disposición, no hay voluntad de querer cambiar, de ser mejor persona con el otro, no habría comunidad en este sentido” (entrevista con asociada no residente de Aldeafeliz, Centro Comercial Gran Estación, Bogotá, Colombia, 11 de mayo de 2018).

Así las cosas, se pueden señalar tres rasgos de las corporalidades ecoespirituales: el primero, la experiencia de lugar que muta de naturaleza a entorno es propiciada al habitar en aldeas ecológicas; el segundo, su realización a partir de la separación tajante entre cuerpo y mente propia de la modernidad para llegar a una experiencia de vida que busca no su supresión total, sino la disminución de sus efectos deshumanizadores; por último, la búsqueda espiritual individual como insumo para el bienestar de la comunidad reflejado en una convivencia respetuosa de los acuerdos (Aldeafeliz) y principios religiosos (Varsana), en la que el cuerpo es disciplinado a través de diferentes técnicas de cuidado de sí (Foucault, 2008), según mezclas a la carta propias de la era de la personalización (Lipovetsky, 1986).

Estos hallazgos resultantes del trabajo etnográfico se asentaron en una apuesta teórica de entrelazamiento entre antropología y fenomenología en clave del cuerpo. Tomando de la fenomenología el cuerpo vivido, esto es, el cuerpo como locus de la experiencia para experimentar el mundo, la disciplina antropológica sitúa esas experiencias en marcos sociales definidos atravesados por las intersecciones de clase, género y etnia. La premisa fenomenológica de “yo soy mi cuerpo” debe integrar que todo lo que puede hacer un cuerpo responde a prácticas socioculturales que a su vez lo producen (Turner, 1989).

La perspectiva de una antropología fenomenológica permite la superación de la escisión entre naturaleza y cultura, en tanto la fenomenología aparece como un “horizonte de comprensión de la experiencia de habitar el mundo como sujetos y organismos humanos y no humanos” (Moura y Steil, 2018, pp. 103-104). De esta corriente filosófica se retoma la noción de cuerpo como dimensión corporeizada-encarnada de la existencia de Merleau-Ponty (1962) y su relectura por parte de Ingold (2000) en clave ecológica, que a su vez se distancia de Heidegger (1995), otro fenomenólogo que sí distingue tajantemente humanos de no humanos.

En la traducción de la fenomenología a la antropología, el cuerpo, expresión del sujeto en el mundo y el paisaje como cuerpo del mundo, hace las veces de puente; de ahí que el concepto de corporalidad dé cuenta de experiencias culturales de ser y estar en el mundo. Es en este entendido que Ingold (2000) plantea el habitar como un compromiso en la relación organismo-ambiente, ya pensada por Hallowell (1954) y Abram (1996), con una apuesta epistemológica por el organismo (y no por el cuerpo u objeto) y el paisaje, sin división entre organismos y ambiente.

Una de las críticas más duras a la fenomenología es su desinterés en situar la experiencia en marcos sociales concretos. Si el cuerpo es el medio para percibir el mundo y relacionarse con los objetos, ¿cómo obviar niveles diferenciados en términos de clase y género que lo atraviesan? Tener y ser un cuerpo implica también la producción de este (Turner, 1989), un sustrato biológico que encarna un yo social, de modo que los cuerpos son productos de contextos socioculturales e históricos específicos. Tal dimensión desaparece del radar fenomenológico y la antropología la pone de manifiesto identificando y caracterizando las relaciones de poder en las que se insertan y reproducen las corporalidades.

Esta mirada sirvió para identificar cómo operan la posesión y el control contenidos en la afirmación de ser un cuerpo en la técnicas para su control, principalmente el yoga y la meditación, propósito al que también contribuyeron los talleres de comunicación no violenta en Aldeafeliz que buscan que sus miembros dominen sus emociones negativas ante conflictos en la convivencia, las danzas de paz universal en las que se baila por horas con otros y el temazcal en Varsana que demanda someter el cuerpo a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo. Estas prácticas religiosas-espirituales son ejecutadas por mujeres y hombres que las eligen entre un amplio repertorio al que llegan por distintos motivos y que los encuadran en relaciones de poder3 y resistencia, en el contexto de los mandatos de consumo del sistema socioeconómico capitalista. Dada la imbricación entre discursos espirituales-religiosos y prácticas concretas en las comunidades intencionales de observación, es menester entender la incidencia de la construcción ecoespiritual en las experiencias de trabajo y educación en tanto acciones que son reaprendidas por los actores ecoaldeanos en función de las nociones de naturaleza y entorno que coexisten en el habitar las ecoaldeas.

El mundo del trabajo

Los ires y venires entre naturaleza y entorno son fundamentales en la experiencia ecoespiritual ecoaldeana precisamente por su carácter inestable. Así, el trabajo es una de las actividades que mayores transformaciones físicas y mentales implica, especialmente por su vínculo directo con la agricultura y su novedad para la mayoría de los neorrurales. Para uno de los residentes de Aldeafeliz, el trabajo debe aspirar a “reportarnos alegría, salud, afecto; en fin, no puede ser algo obligatorio ni enojoso” (entrevista a asociado residente de Aldeafeliz, 13 de septiembre de 2019), afirmación que respalda en la belleza del territorio como motivo para esta visión renovada del trabajo en términos de tiempos y remuneración, “que elimina, o al menos, resemantiza la necesidad/deseo de acumulación” (Cano, 2021, p. 181).

En estos contextos donde la espiritualidad es eje de la convivencia y la sostenibilidad socioambiental, la experiencia del trabajo se extiende a esa dimensión en forma de tiempos de dedicación y tareas específicas. Los devotos de Varsana se levantan a las 3 a. m., se duchan con agua fría y meditan hasta las 6 a. m., hora a la que inician las labores de limpieza, huerta, preparación de alimentos y otras propias de las actividades turísticas y educativas. Pensar en el señor Krishna y vivir su amor en el servicio a otros es la base de su trabajo espiritual y material. En Aldeafeliz, uno de sus residentes enuncia que, ante dificultades iniciales para encarar la espiritualidad al vincularse a la comunidad, el trabajo en trascendencia ha sido demandante y lo reconoce como un deber al ser parte de la asociación. Así que alrededor de la creencia hay un trabajo que requiere esfuerzo.

El trabajo en la experiencia ecoaldeana apunta a la satisfacción de necesidades y a la liberación —total o parcial— de su carácter alienante4 como efecto de la búsqueda espiritual, condicionadora y condicionante de los cuerpos para las labores propias de la comunidad. El trabajo no tiene por objetivo la remuneración económica, sino la realización de unas tareas concretas cuyos efectos redundan en el bienestar del colectivo. Las apuestas por la sostenibilidad y la soberanía alimentaria ponen en la agricultura un foco importante de producción, consumo y circulación, en línea con la vida espiritual/religiosa. En las huertas orgánicas de Aldeafeliz y Varsana se siembran hortalizas, plantas medicinales y aromáticas, y las frutas que se dan en la región (mora, granadilla, uchuva, tomate de árbol, naranja y guayaba). En la primera, las tareas de siembra y cosecha están a cargo de un campesino de San Francisco contratado exclusivamente para esto, mientras en el asentamiento vaisnava los residentes que van rotando son apoyados por los voluntarios.

El caso de Aldeafeliz es interesante porque en los inicios de la ecoaldea las actividades de siembra se hacían desde el desconocimiento y por turnos. Posteriormente se postulaban responsables bajo el seguimiento de la célula de economía y tierra, y finalmente se optó por la adhesión voluntaria a las células restantes, sin que la pertenencia a la de economía implique trabajo en la huerta, por lo que se llegó a la decisión de contratar a una persona externa experta. Estos giros propios del modelo sociocrático y las tecnologías sociales cambiantes de la comunidad hacen también que los compromisos estén libres de horarios o atención diaria. Es significativo el abandono de la réplica del quehacer del campesino con la tierra que en un primer momento constituía un afán, un mandato de la neorruralidad, un paso obligatorio de la vida sostenible en el campo en el reconocimiento de la ausencia de unas destrezas.

Por otro lado, hay en ambas ecoaldeas una valoración equitativa de todas las labores, de modo que el trabajo doméstico (limpieza y preparación de alimentos) y el de la huerta son igual de importantes para el funcionamiento físico, simbólico y espiritual de estos espacios. No hay tampoco una división sexual del trabajo ni una relación empleador-empleado; pese a que en las células en Aldeafeliz se establecen responsabilidades mínimas y en Varsana hay una dirección general, no se rinden cuentas de las funciones asumidas; estas se hacen de la mejor manera porque así lo demanda el servicio en el contexto de la devoción vaisnava y en el del compromiso con la comunidad.

El trabajo de la huerta supone esfuerzo y compromiso permanentes para garantizar la alimentación de residentes y visitantes, pero también de personas externas, como sucede con el café cultivado en Aldeafeliz, que es comercializado en San Francisco; sin embargo, no es el único escenario en el que se desempeñan sus actores. Los asociados residentes y no residentes de Aldeafeliz dedican al menos cinco horas semanales a actividades de diseño de talleres, asuntos legales de la asociación y ampliación de redes, así como en Varsana, aunque no hay un dato específico del número de horas por semana destinadas a la realización de estas tareas. La autorregulación es vital para el funcionamiento de estos proyectos comunitarios, así como la actividad productiva encaminada a la satisfacción de necesidades; de esta manera el trabajo equivale a una acción como la de las sociedades primitivas, sociedades igualitarias (Clastres, 1974), que sitúa nuevamente a los ecoaldeanos en una zona liminar de premodernidad con los artefactos de la modernidad. Es así que

pensar el trabajo en las ecoaldeas como una serie de tareas a desempeñar para garantizar el bienestar individual y el de la comunidad, el nivel de implicación en una o varias tareas según aptitudes y preferencias, y con la certeza de una remuneración que no pasa por un sueldo, demanda una conciencia de que en efecto, el trabajo individual hace parte de un ensamble mayor que beneficia a grupos enteros pero de forma desigual, mientras que el ejercicio de las labores cotidianas en las aldeas, escogidas según afinidad con las mismas y cuya recompensa es igual para todos los miembros, reconfigura el sentido del trabajo como base de la identidad personal y de la movilidad social. (Cano, 2021, p. 196)

Por último, es preciso acotar que, residentes o no, varios actores implicados en experiencias ecoaldeanas, en particular de Aldeafeliz, desempeñan otras labores en el marco de su profesión. Algunos lo hacen de forma remota, mientras que otros se desplazan a Bogotá o a los espacios en los que sea requerida su presencia. En Varsana todo el mundo del trabajo se vuelca a la fe vaisnava, de ahí que el trabajo tanto de templos urbanos como de la ecoaldea responda al servicio en forma de preparación y venta de alimentos, y comercialización de literatura y productos de limpieza y ornamento de la India. Las profesiones y oficios anteriores o paralelos a la vida ecoaldeana son usados para su fortalecimiento y la ampliación de oferta de servicios dentro y fuera de la comunidad, como el caso de la psicóloga no residente que desde su formación y su pertenencia a la célula de salud y bienestar lidera actividades orientadas a la salud física y emocional del grupo.

El mundo de la educación

Del mismo modo que el trabajo, la experiencia educativa se ve transformada en el habitar las ecoaldeas en un doble rol: la visibilidad hacia afuera de lo que allí sucede, muchas veces en forma de activismos por una alimentación saludable y libre de crueldad animal, y consumos responsables y éticos de bienes y servicios, en sintonía con unos comportamientos conducentes a una relación con el entorno y a lo que los actores implicados en la vida ecoaldeana deben (re) (des) aprender para que ello suceda.

Más allá de las iniciativas de educación formal que ofrecen Aldeafeliz y Varsana, el mundo de la educación en estas comunidades es el detonante y efecto de aprendizajes que modelan la corporalidad a construir y encarnar, por lo que despliegan una oferta de formación para una población heterogénea. Con la bandera del cuidado del medioambiente, los integrantes de las dos comunidades en cuestión buscan en sabedores y autoridades indígenas muiscas, nasas y arhuacos, principalmente, prácticas de estas tradiciones para la sanación física individual y del territorio que apropian para sí, y posteriormente para personas externas que acceden a ellas mediante cursos, retiros, talleres y jornadas que tienen lugar en las ecoaldeas, y por las que reciben una suma de dinero establecida o un aporte voluntario que va para quien los imparta.

El diálogo entre mayores de estos pueblos originarios nacionales y los ecoaldeanos es resultado, en Varsana, de la visión de la familia espiritual Vrinda de articular esfuerzos con quienes “se interesan por la espiritualidad o el saber tradicional, el cuidado de la Madre Tierra [para] trabajar en conjunto respetando las propias culturas, tradiciones, pensamientos, pero sí tratando de fortalecer la manera de vivir en este mundo y entregárselo a las personas”, como afirma su director. Por su parte, en Aldeafeliz, la apertura a múltiples tradiciones místicas que se hibridan con discursos de matriz new age es propia de las búsquedas espirituales individuales y colectivas que soportan la convivencia y toda la apuesta de sostenibilidad de esta comunidad.

Los procesos formativos por los que pasan los ecoaldeanos y que luego hacen parte de la oferta educativa y turística de los asentamientos abonan a su propio crecimiento espiritual. Así, en Varsana las clases de hatha yoga, consistente en un acercamiento básico a posturas y técnicas de respiración, están dirigidas a visitantes, mientras que la práctica del bhakti yoga es exclusiva de los iniciados en las variantes del hinduismo, entre ellas el vaisnavismo, porque demanda un conocimiento más profundo. En este sentido, lo que se aprende se enseña, pero según prescripciones religiosas. Las clases para no devotos se dan en el contexto de tours, celebraciones o algunas actividades lideradas por docentes y estudiantes de la UDSA.

El funcionamiento por células en Aldeafeliz, sumado al trabajo espiritual como responsabilidad individual con el colectivo, implica que en encuentros bimensuales y con el liderazgo del grupo de salud y bienestar, un asociado comparta un saber conducente a una sana convivencia que contemple la resolución de eventuales conflictos. Una mujer no residente, psicóloga de profesión, habló de los talleres de comunicación no violenta y reiki que ha facilitado como parte del “cultivo de sí misma”, y de cómo estos refuerzan lo estipulado en el protocolo de límites, un documento de creación colectiva que recoge las consecuencias frente a la transgresión de acuerdos convivenciales. Nuevamente aquí lo aprendido por un individuo es entregado al grupo para su fortalecimiento. Otros saberes, como los de bioconstrucción y la incubación de asentamientos sostenibles, hacen parte de la oferta para público externo con actividades presenciales y remotas, teórico-prácticas, organizadas por sesiones.

El público más interesado en la oferta educativa propuesta por actores ecoaldeanos son buscadores espirituales y activistas por el medioambiente, pero también personas curiosas que llegan a ella sin mayores pretensiones de transformación. El carácter ancestral y sagrado del territorio muisca favorece la llegada de visitantes nacionales o extranjeros, familias con niños y jóvenes, y adultos jóvenes hasta mayores de distintas procedencias socioeconómicas que entran en una experiencia de aprendizaje de la mano de residentes (asociados o no de Aldeafeliz) y devotos (residentes o no de Varsana). Tales públicos se van ampliando a modo de red con la subsecuente emergencia de nodos que replican prácticas de la vida ecoaldeana en otros espacios en una expansión de la experiencia formativa.

Toda la experiencia de habitar estas comunidades intencionales se in-corpora a sus actores en unos haceres que permiten su funcionamiento mediante una impronta de trabajo: preparación de alimentos; permacultura; limpieza; diseño de la oferta educativa para públicos externos, que es a su vez parte de la oferta turística —ambas fuentes de sostenimiento económico—, en cursos de alimentación saludable, yoga, meditación; y, en general, actividades tendientes a mostrar cómo el modo de vida ecoaldeano es sostenible y responde a acciones que regeneran el tejido socioambiental local.

Estos haceres que se aprenden y posteriormente se enseñan dentro y fuera de las aldeas se encuadran como apuestas políticas de transformación de realidades al margen de las instituciones frente a las que estos actores encuentran insatisfacción y falta de representación. La autogestión persigue entonces llenar los vacíos de las nulas o insuficientes políticas para revertir la crisis socioambiental por medio de la adhesión o conformación de comunidades sostenibles en las que los procesos de enseñanza-aprendizaje exceden las aulas de clase, las relaciones verticales entre estudiantes y maestros, y la fragmentación del saber.

En muchos sentidos, la emergencia y expansión del movimiento de ecoaldeas da cuenta del agotamiento de las instituciones y del estadocentrismo, pero en el ámbito educativo, especialmente, se hace una apuesta para apropiarse de estos espacios minoritarios y aún desconocidos para muchos. Iniciativas que llegan a escuelas y universidades de grandes ciudades son gestadas o acompañadas en ecoaldeas sin que quienes las organizan y reciben lo sepan. Lo anterior da cuenta de la conformación y el crecimiento de redes que aglutinan a personas y organizaciones para que los reaprendizajes por los que pasan los actores ecoaldeanos para la construcción de su corporalidad ecoespiritual trasciendan.

Revisar las nociones de trabajo y educación a la luz de experiencias ecoaldeanas es ilustrativo de las formas en que estas dos dimensiones recogen las prácticas religiosas-espirituales, los consumos conscientes y las características del trabajo en estos contextos, abarcantes del crecimiento espiritual, en discursos que articulan un interés por una vida sostenible social y medioambientalmente con múltiples tradiciones místicas. Su apropiación se da al desaprender lo opuesto al mundo rural, en el que se erige la comunidad intencional, y aprender el tránsito de naturaleza a entorno, es decir, pasar de estar en un afuera de a ser parte de y reconocerse en una relación de interdependencia “con los constituyentes del mundo que se habita” (Ingold, 2000, p. 42). Este esquema sintetiza los elementos constitutivos de las corporalidades ecoespirituales de los actores ecoaldeanos en Aldeafeliz y Varsana.

Figura 2. Ejes y componentes de las corporalidades ecoespirituales en ecoaldeas. Fuente: elaboración propia.

Consideraciones finales

La construcción del yo, en el marco de búsquedas espirituales adscritas a la idea de estilos de vida sostenibles, es un ejercicio colectivo que implica la recepción y producción de prácticas específicas desde y para los cuerpos de los actores implicados en experiencias ecoaldeanas, y cuyo resultado es una modalidad contemporánea de sujeto ecoespiritual, caracterizada por la integración de un ser y estar en el mundo que se resignifica a sí mismo desde su relación con el entorno, sujeto de devoción e imitación, y la vivencia religiosa-espiritual. En el trabajo sobre el yo como experiencia colectiva se fortalece el sentido de comunidad propio de las aldeas ecológicas.

La vivencia religiosa-espiritual que allí tiene lugar está conformada por prácticas concretas en las que los cuerpos y la naturaleza son resignificados en la tríada sostenibilidad-convivencia-espiritualidad. En estos contextos, la construcción del yo es un ejercicio colectivo que afecta al cuerpo físico y al social, a partir de la evocación y apropiación del pasado prehispánico de la región de Cundinamarca, cuya biodiversidad potencia discursos que generan esa doble articulación ecoespiritual. Estos asentamientos funcionan a través de redes y alianzas con otras aldeas, pero también con individuos, fundaciones y organizaciones civiles con las que comparten un interés por la regeneración del tejido socioambiental, hecho que es fundamental, ya que su quehacer no es solitario y no busca quedarse solo en sus circuitos; de ahí la existencia de una oferta educativa que se expande a una oferta turística.

La sostenibilidad engloba lo social, lo económico y lo ambiental. Aunada a la experiencia espiritual-religiosa como un embodiment de diferentes tradiciones místicas, deriva en el sometimiento del ego como garante de la convivencia, la sacralización de la naturaleza y la réplica de cosmovisiones indígenas, campesinas y afro orientadas a resignificar un vínculo con el entorno del que los actores ecoaldeanos se reconocen como parte constituyente. Ante la inminencia de una catástrofe socioambiental, las dinámicas de juntanza y sostenibilidad como bandera de las ecoaldeas encarnan principios ecologistas pertinentes y necesarios frente a la crisis, a la vez que se erigen como modelos a imitar. Asimismo, el contexto sociocultural actual que se ha rebelado contra el colonialismo favorece la mirada y el abrazo al mundo no occidental en busca de menguar los efectos del Antropoceno.

Las corporalidades ecoespirituales provienen de encarnar otros sentidos alrededor de los consumos, el trabajo y la educación. A su vez, se encuentra que estos ejes están atravesados por la alimentación, en tanto aspecto que recoge decisiones de producción y consumo responsables y coherentes con la vida religiosa-espiritual, y cómo ello es susceptible de ser enseñado a otros fuera de las aldeas; se cumplen así los objetivos de transformación social y ambiental que fundamentan la presencia global de estas comunidades. Las prácticas religiosas-espirituales vaisnavas, amerindias, chamánicas y orientales de las que beben los actores ecoaldeanos para construir una corporalidad espiritual plantean una relación de lo humano con la naturaleza y el entorno que busca la prevalencia de la segunda, lo cual define las dinámicas de consumos, trabajo y educación en las comunidades, y se fija así lo permitido dentro de ellas.

El trabajo de campo etnográfico reveló cómo en la cotidianidad de los actores ecoaldeanos, principalmente residentes, prevalece la noción de entorno de acuerdo con los postulados de Ingold (2000), en clave de una antropología articulada a la fenomenología para la comprensión de cómo se dan las interacciones entre este y los organismos —humanos y no humanos—. En contraposición, la noción de naturaleza se despliega en la oferta de turismo ecológico y bienestar de ambas aldeas como objeto que puede ser poseído mediante la inversión de tiempo y dinero. Este hallazgo no desdice de intenciones genuinas de construir otros lazos con el lugar que se habita; más bien, se trata de enunciaciones ambivalentes de actores ecoaldeanos para referirse a su experiencia de lugar.

Los “saltos” entre naturaleza y entorno dan cuenta de movidas entre modernidad y premodernidad, respectivamente, como característica de la vida neorrural de los habitantes de Varsana y Aldeafeliz. Lo moderno se manifiesta en la separación cuerpo-mente propia de tecnologías del yo como el yoga y la meditación, y en general en todas aquellas en las que el primero deba ser objetivado para alcanzar el dominio de las emociones y los deseos que contrarían los intereses del colectivo; mientras que lo premoderno hace lo propio en la experiencia de habitar como compromiso, lo que quiebra el binomio naturaleza-cultura. Esto último constituye la lectura fenomenológica de esta investigación antropológica.

La fenomenología aporta un horizonte integrador entre organismos humanos y no humanos que habitan el mundo a una mirada que desde la antropología busca situar las experiencias de mujeres y hombres de un amplio espectro etario y sociocultural, que se insertan en comunidades social, económica y ambientalmente sostenibles, las cuales integran una vivencia religiosa-espiritual que promueve valores en sintonía con el proyecto comunitario. La apuesta por la antropología fenomenológica permite la comprensión de lo que hacen los cuerpos de los actores implicados en experiencias ecoaldeanas, en tanto materialidad que se tiene y se produce en el marco de relaciones de dominación y asimetrías sociales. Estas se evidencian en el hecho de que es un número muy reducido del total de la población el que puede atender a su dimensión espiritual, y abandonar la ciudad para dedicarse de lleno a transformar sus consumos y relaciones con lo humano y lo no humano. El ser y estar en el mundo de moradores permanentes y temporales, visitantes y voluntarios, supone cuerpos y corporalidades producidos en contextos socioculturales específicos en los que acceden a una amplia oferta terapéutica y espiritual. En esta el crecimiento y la trascendencia van de la mano de unas visiones de la naturaleza, el capitalismo y los consumos que se tramitan en la convivencia con otros.

Finalmente, los mundos del trabajo y la educación no son ajenos a la construcción ecoespiritual de los actores ecoaldeanos de Varsana y Aldeafeliz. Estas dimensiones se transforman en función de la experiencia de habitar el entorno, de la pertenencia a la comunidad, y muestran cómo desde habilidades o formaciones profesionales específicas se puede aportar a la consolidación, expansión y permanencia del proyecto comunitario. El aprendizaje atraviesa estas dimensiones en tanto las prácticas religiosas-espirituales, los consumos conscientes y el trabajo en sí mismo requieren la incorporación de discursos y prácticas consecuentes con la regeneración socioambiental insignia de las aldeas ecológicas, así como el olvido voluntario del mundo urbano, asociado a los mandatos de consumo capitalistas.

Referencias

Abram, D. (1996). Merleau-Ponty and the voice of the Earth. En D. Macauley (ed.), Minding nature: The philosophers of ecology (pp. 82-101). The Guildford Press.

Bizerril, J. (2015). Espiritualidades asiáticas, experiencias meditativas y subjetividades corporificadas: cuerpos taoístas en Brasil. En S. Citro, J. Bizerril y Y. Mennelli (coords.), Cuerpos y corporalidades en las culturas de las Américas (pp. 259-272). Biblos.

Blaser, M. (2019, septiembre 25). Una introducción a la antropología política del Antropoceno [conferencia]. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Brombin, A. (2015). Faces of sustainability in Italian ecovillages. Food as “contact zone”. International Journal of Consumer Studies, 39(5), 468-477. https://doi.org/10.1111/ijcs.12225

Brombin, A. (2019). The ecovillage movement: new ways to experience nature. Environmental Values, 28(2), 191-210. https://doi.org/10.3197/096327119X15515267418520

Caicedo, A. (2007). Neochamanismos y modernidad. Lecturas sobre la emancipación. Nómadas, (26), 114-127. http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/23-teorias-decoloniales-en-america-latina-nomadas-26/300-neochamanismos-y-modernidad-lecturas-sobre-la-emancipacion

Cano, V. A. (2015). Salud y enfermedad: los usuarios y sus trayectorias en prácticas terapéuticas de las medicinas complementarias y alternativas en Bogotá [tesis de maestría]. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.

Cano, V. A. (2021). Corporalidades eco-espirituales. La politización de la experiencia espiritual de habitar dos ecoaldeas en el centro de Colombia [tesis de doctorado]. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente (Ciesas Occidente), México. http://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/1396

CASA Latina (Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina). (2022, 11 de junio). [Mapa de la red de organizaciones y otras redes que promueven y facilitan la conexión de los asentamientos sustentables en Latinoamérica]. https://ecovillage.org/region/casa/map/

Clastres, P. (1974). La sociedad contra el Estado. Les Éditions de Minuit.

Csordas, T. (1994). Embodiment and experience. The existential ground of culture and self. Cambridge University Press.

Csordas, T. (2010). Modos somáticos de atención. En S. Citro, J. Bizerril y Y. Mennelli (coords.), Cuerpos y corporalidades en las culturas de las Américas (pp. 259-272). Biblos.

Escobar, A. (2000). El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo? En E. Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 68-87). Clacso.

Foucault, M. (2008). La hermenéutica del sujeto. Fondo de Cultura Económica.

Hallowell, I. (1954). Culture and experience. University of Pennsylvania Press.

Haraway, D. (1999). Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para otros inapropiados/bles. Política y Sociedad, 30, 121-163. https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO9999130121A

Heidegger, M. (1995). The fundamental concepts of metaphysics: world, finitude, solitude. Indiana University Press.

Ingold, T. (2000). The perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and skill. Routledge.

Lipovetsky, G. (1986). La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo posmoderno. Anagrama.

Méndez, M. (2012). El neo ruralismo como práctica configurante de dinámicas sociales alternativas: un estudio de caso. Revista Luna Azul, 34,113-130. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1138

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. Northwestern University Press.

Moura, I. y Steil, C. (2018). Diálogos con Tim Ingold. Diferentes aportes en el ámbito de la antropología fenomenológica. Semiótica Ambiental, 1(39), 101-124. https://www.topicosdelseminario.buap.mx/index.php/topsem/article/view/529

Rojas, C. (2023). 10 formas de crear ecoaldeas con Carlos Rojas, parte 1. YouTube. https://youtu.be/Kvw0zx8bzpo

Serratos, F. (2019). ¿Antropoceno o Capitoleceno? Revista de la Universidad de México, 120-123. https://www.revistadelauniversidad.mx/download/8c6a0fd7-f2bb-4166-83a3-f60959192037

Sirimarco, M. (2007). Corporalidades. Producción (y replicación) del cuerpo legítimo en el proceso de construcción del sujeto policial. Cuadernos de Antropología Social, (25). http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4386

Turner, B. (1989). El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social. Fondo de Cultura Económica.

Ulloa, A. (2004). La construcción del nativo ecológico: complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Notas

* Artículo derivado de la tesis doctoral Corporalidades eco-espirituales: la politización de la experiencia espiritual de habitar dos ecoaldeas del centro de Colombia, como requisito para la obtención del título de doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Antropología Social de Ciesas Occidente (Guadalajara, Jalisco, México). La tesis fue defendida en julio de 2021.

** Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Antropología Social, Ciesas Occidente (Guadalajara, Jalisco, México). Docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) en los programas de Licenciatura en Artes Visuales y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, y coordinadora del semillero de arte y memoria “Incandescencias: del recuerdo a la creación”, adscrito a la línea de investigación praxis visual. Última publicación: Escrituras tradicionales del conuco y el cazabe: una experiencia de investigación e intervención pedagógica (2017), escrito en coautoría y publicado por la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación Francisca Radke. vacanob@pedagogica.edu.co

1 Es importante señalar que la formación profesional de estos actores ecoaldeanos es puesta al servicio de la comunidad y constituye un aporte significativo para la consolidación de distintas iniciativas comunitarias.

2 Grabada en audio, previo consentimiento del residente, quien hizo de acompañante durante el recorrido en la primera visita de campo a Varsana en la fecha mencionada.

3 La pertenencia a una comunidad religiosa como Varsana define la adhesión a los principios vaisnavas y la subordinación a un maestro espiritual. Para los devotos esto es parte de la vivencia religiosa; no obstante, para visitantes y voluntarios no conversos, como una de las turistas frecuentes de Varsana entrevistada, resultó problemática la separación de espacios entre mujeres y hombres, el lugar de inferioridad de la esposa en relación con el esposo y la restricción del sexo a la procreación. Para esta mujer lo anterior supone una anulación del ser femenino determinante para abandonar la intención de iniciarse en el vaisnavismo a finales de 2013.

4 El concepto marxista de trabajo alienado es una crítica al capitalismo en tanto los abismos que separan a la burguesía del proletariado devienen en deshumanización, ausencia de cooperación y competencia, principalmente entre obreros. Al no poseer los medios de producción, el obrero (los empleados) tampoco es dueño de su energía ni de su tiempo, lo que es la causa de su alienación.