Introducción

Uno de los temas en los que más se ha enfocado la investigación sobre el derecho ambiental en los últimos años es en los derechos de acceso como medios esenciales para garantizar el cumplimiento y, por ende, la efectividad de la normatividad. A su vez, el cambio climático representa la mayor amenaza para los derechos humanos. Por ello, el objetivo del presente artículo es analizar el acceso a la información en la gestión del cambio climático en Colombia a partir de los estándares jurídicos del Acuerdo de Escazú.

Para lograr el objetivo anterior, se desarrolla una investigación dogmática, analítica y propositiva en dos momentos: en el primero, se describe el clima seguro como elemento sustantivo del derecho a un ambiente sano y se caracterizan e integran los estándares jurídicos sobre acceso a la información del Acuerdo de Escazú;en el segundo, se analiza la gestión del cambio climático con énfasis en el acceso a la información. Los instrumentos objeto de análisis son el Decreto 298 de 2016, la Política Nacional de Cambio Climático de 2016 y la Ley 1931 de 2018; y, por último, se proponen lineamientos para integrar el acceso a la información como derecho humano en la gestión del cambio climático.

El clima seguro se integra con los derechos humanos desde el reconocimiento de los efectos diferenciales del cambio climático sobre las personas tradicionalmente marginadas y sujetos de protección especial;y se desarrolla como uno de los elementos sustantivos centrales del derecho a un ambiente sano, concretándose en una serie de obligaciones sustantivas, procedimentales y transversales, en las cuales el acceso a la información constituye un pilar básico y un punto de partida que irradia todas las demás obligaciones.

Desde allí, el Acuerdo de Escazú, como un sistema de estándares jurídicos sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, que contribuye con la garantía efectiva, integral e incluyente de la normatividad ambiental, se configura como un instrumento fundamental para analizar la garantía de los derechos humanos en la gestión del cambio climático, en especial en países como Colombia, en el cual no existe un reconocimiento jurídico expreso del vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos.

Metodología

Este artículo se deriva de una dogmática de corte descriptiva, analítica y propositiva. Por ello, en un primer momento se desarrolló el panorama general de los debates sobre el clima seguro y sobre cambio climático y derechos humanos en el ámbito latinoamericano, con el objetivo de establecer las bases teóricas analíticas que guían la investigación y las propuestas de mejoramiento de la gestión del cambio climático. La principal técnica de investigación utilizada fue el análisis documental1, que consistió, en un primer momento, en el rastreo, sistematización y clasificación de los textos sobre las tres categorías analíticas principales: i) cambio climático y derechos humanos, ii) gestión del cambio climático y iii) acceso a la información ambiental. En un segundo momento, los resultados obtenidos fueron interpretados y evaluados con base en el Acuerdo de Escazú.

El cambio climático desde la ecologización de los derechos humanos y la bioculturalidad

El cambio climático es la mayor amenaza para la garantía de los derechos humanos. En palabras de John Knox, el primer relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente: “El cambio climático pone en peligro el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos. A la inversa, para poder combatirlo eficazmente es necesario ejercer esos derechos, entre ellos los derechos a la información y la participación” (Knox, 2016, p. 1).

Desde la justicia climática, ese “peligro o amenaza” que representa el cambio climático se materializa en el reconocimiento de los efectos diferenciados que tiene este problema ambiental en las personas y grupos sociales tradicionalmente marginados, empobrecidos y discriminados;y se fortalece, a partir de allí, con la valoración integral de los conocimientos, prácticas y costumbres de esas personas y grupos como agentes fundamentales para afrontar justa y equitativamente el cambio climático.

Autores2 como Honty y Gudynas reflexionan sobre el cambio climático y los derechos humanos desde el modelo de desarrollo y la necesidad de su reestructuración como una condición indispensable para afrontar dicho cambio. Un tema y enfoque centrales, en especial para contextos históricamente inequitativos, como el latinoamericano. También existen investigaciones aplicadas a materias particulares como la responsabilidad de las empresas3 y la movilidad humana4. En definitiva, el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos, si bien es un asunto emergente en la investigación social y jurídica, se encuentra en expansión y crecimiento.

Ese vínculo fundamental entre el cambio climático y los derechos humanos para ser verdaderamente transformador debe, por lo menos, considerar dos aspectos: la ecologización de los derechos y la bioculturalidad. La primera, la ecologización de los derechos humanos, hace referencia a la interdependencia, interseccionalidad y amplitud de la protección ambiental, en particular del derecho a un ambiente sano. Interdependencia en la medida que visibiliza y valora la conexidad y relacionamientos del derecho a un ambiente sano con todos los demás derechos humanos; interseccionalidad, porque toma como eje central de protección a las personas tradicionalmente marginadas y sujetos de protección especial; y amplitud, por la serie de elementos sustantivos como el aire limpio y el clima seguro5, integrados a su vez por estándares jurídicos orientados como un marco para la realización progresiva y efectiva de este derecho.

Para Peña-Chacón, “el fenómeno de la ecologización trasciende la esfera de los derechos humanos, impregnando la totalidad del espectro jurídico, sin distinción alguna de si se trata de ramas del derecho público, derecho privado o derecho social” (2019, p. 819), por ello: “El propio derecho ambiental no escapa a tal fenómeno, visibilizando y potenciando su dimensión biocéntrica que busca equilibrar la tutela de los derechos humanos ambientales de las generaciones presentes y futuras, con los derechos de los demás seres vivos con los que se comparte el planeta, también merecedores de tutela por parte de los sistemas de justicia” (Peña-Chacón, 2019, p. 819).

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) reconoció en 2017, por medio de la Opinión Consultiva 23/17, “la existencia de una relación innegable entre la protección del medioambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos” (cidh, 2017, p.22). Y, en 2020, la cidh por primera vez analizó de forma autónoma un caso vinculado con el derecho a un ambiente sano, esto en el marco del proceso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) versus Argentina, respecto a lo cual señalaba que “el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal y es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad, y que como derecho autónomo protege los componentes del ambiente […] como intereses jurídicos en sí mismos” (cidh, 2020, p.70).

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia amplía el alcance del derecho a un ambiente sano a partir de su vinculación con los objetivos del estado social de derecho y desde allí sostiene que cuenta con una triple dimensión:

De un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares” (Corte Constitucional, Sentencia C-032 de 2019, núm.9).

Un aspecto central de la ecologización de los derechos humanos y del enfoque de derechos humanos en materia ambiental es la relación dialógica e interdependiente entre el derecho a un ambiente sano y los derechos de acceso (información, participación y justicia). Estos últimos como medio y fin en sí mismos, y como la materialización de la democracia ambiental.

Así mismo, la bioculturalidad, entendida como esa relación esencial, diferencial y particular que tienen las comunidades étnicas con la naturaleza. Toledo habla del paradigma biocultural6, el cual “está impulsando una idea nueva: no separar el estudio y la conservación de la biodiversidad del estudio y la conservación de las culturas” (2013, p. 56). A partir de ello, Toledo en sus investigaciones describe los procesos de resistencia y de acción por la conservación de la naturaleza y de la cultura desarrollada, en especial por comunidades como las que habitan la selva Lacandona en Chiapas (2013, p. 57), y detalla una serie de momentos teóricos que derivan en el surgimiento del concepto de bioculturalidad: diversidad biológica, diversificación del ser humano, creación humana de nuevas especies y creación humana de nuevos paisajes (Toledo et al., 2019, pp. 9-17).

En Colombia, sin lugar a dudas, la Sentencia T-622 propició un nuevo posicionamiento de la bioculturalidad y de los derechos bioculturales. Investigaciones como la efectuada por Cagueñas et al. (2020), en donde integran la ecopolítica y a partir de grupos focales las experiencias de las comunidades, reflejan la importancia, aunque marginal si se valora en el marco de la política ambiental nacional, de los derechos bioculturales. Precisamente, la Corte Constitucional define estos derechos como aquellos que “hacen referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios —de acuerdo con sus propias leyes, costumbres— y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad” (Corte Constitucional, Sentencia T-622/16, p. 48).

Ahora bien, una propuesta jurídica para integrar el cambio climático y los derechos humanos que ha cobrado relevancia es aquella que valora el clima seguro como parte sustantiva del derecho a un ambiente sano, que a partir de ahí irradia y se conecta con una amplia gama de derechos humanos. El relator de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente en el Informe Temático A/74/161 de 2019 brinda el marco de obligaciones de derechos humanos relacionados con el cambio climático, el cual se fundamenta en que “los previsibles y potencialmente catastróficos efectos adversos del cambio climático para el disfrute de una amplia gama de derechos humanos generan importantes obligaciones para los Estados consistentes en adoptar medidas inmediatas para prevenir esos daños” (Relatoría Derechos Humanos y Ambiente, 2019, p.21). Estas obligaciones pueden ser sintetizadas como se observa en la tabla 1.

Tabla 1.

Marco de obligaciones estatales sobre clima seguro.

Fuente: elaboración del autor con base en Relatoría Derechos Humanos y Ambiente (2019, pp.21-22).

En la tabla 1 se destacan tres aspectos especialmente relevantes para la región latinoamericana y para Colombia:

el pilar y punto de partida de las obligaciones procesales es el acceso a la información desde tres criterios jurídicos: accesible, asequible y comprensible. Se deben agregar, como se aborda en el siguiente apartado, los criterios: incluyente, completa y oportuna;

en las obligaciones procesales se habla de respetar los derechos de los pueblos indígenas, se debe incluir, proteger y cumplir (o promover). Esto es clave si se valora desde el reconocimiento y amplitud de sus derechos bioculturales y los conocimientos ligados a ellos, ambos como elementos fundamentales para la adaptación al cambio climático; y

la protección de las personas defensoras del ambiente debe incluir, en todo caso, la figura de entorno seguro y propicio adoptada por el Acuerdo de Escazú, por medio de la cual se amplía la protección a tres estándares jurídicos vinculados con la garantía integral y efectiva de los derechos de estas personas.

Desde ese marco, a continuación, se describen e integran los estándares jurídicos sobre el acceso a la información desarrollados por el Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú y una propuesta para diagnosticar el acceso a la información ambiental

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 2018, Acuerdo de Escazú, hace parte de la democratización del derecho ambiental, que tiene como punto de partida el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y en el cual se establece que 1) el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda; 2) toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medioambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones; y 3) deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes (Naciones Unidas, 1992, p.2).

El proceso de configuración del Acuerdo de Escazú ha sido estudiado por diversos autores, entre los que se destacan: Castro Buitrago y Calderón Valencia (2018) y Guzmán Jiménez y Madrigal Pérez (2020). Ambos textos concuerdan en establecer como acontecimientos clave: la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe en 2012; el inicio de la fase de negociación en 2014; la aprobación del acuerdo en 2018; y, habría que agregar, su entrada en vigor, el 22 de abril de 2021.

El Acuerdo de Escazú es un tratado que se fundamenta en la cooperación y la prevención de los conflictos ambientales, es un instrumento internacional elaborado por y para Latinoamérica, reconociendo la enorme complejidad y las particularidades de esta región. Por ello, es un instrumento fundamental para países como Colombia con altos índices de personas defensoras del ambiente asesinadas y de conflictividad. Esto se enmarca en normas ambientales poco eficientes y la judicialización de los conflictos ambientales, entendiendo judicialización como el uso prioritario de las acciones judiciales para buscar la garantía de los derechos ambientales ante la deficiencia de los mecanismos de participación y acceso a la información para prevenir y manejar los conflictos ambientales.

En ese marco, es decir, un contexto innegable de conflictividad, estigmatización y violencia, el Acuerdo de Escazú brinda un sistema de estándares jurídicos que contribuyen con la implementación efectiva, diferencial e incluyente de la normatividad ambiental, y, por lo tanto, fortalecen la garantía del derecho a un ambiente sano. También, proporciona una mayor claridad sobre el contenido y alcance de los derechos de acceso, a la información ambiental, participación y justicia. Además, es el primer tratado internacional en contener disposiciones sobre las personas defensoras del ambiente. Un aspecto vital es la noción de sistema, pues precisamente el Acuerdo de Escazú integra de manera interdependiente un total de 63 estándares jurídicos, por medio de la siguiente estructura:

27 artículos integrados en los siguientes bloques temáticos: principios (artículo 3.°); acceso a la información ambiental (artículos 5.° y 6.°); participación pública en los procesos de toma de decisiones (artículo 7.°); acceso a la justicia en asuntos ambientales (artículo 8.°); defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales (artículo 9.°); implementación, capacidades y cooperación (artículos 10.°, 11.°, 12.°, 13.° y 14.°); órganos, mecanismos institucionales (artículos 15.°, 17.° y 18.°); y normas o mecanismos procedimentales (artículos 16.°, 19.°, 20.°, 21.°, 22.°, 23.°, 24.°, 25.° y 26.°) (Guzmán Jiménez y Madrigal Pérez, 2020, p.35).

En términos generales, y siguiendo a Guzmán Jiménez y Madrigal Pérez, los 63 estándares jurídicos se pueden clasificar de conformidad con sus pilares en:

generales (5): políticas y normatividad, no discriminación e interpretación;

acceso a la información (31): generales, contenido normativo, denegación, entrega y generación/divulgación;

participación (17): generales, acceso a la información y procesos de toma de decisiones;

justicia (7): garantizar, facilitar y cumplir; y

personas defensoras del ambiente (3): seguridad, obligaciones generales y prevención (Guzmán Jiménez y Madrigal Pérez, 2020, p.36).

Es fundamental, antes de abordar el acceso a la información y considerando las alarmantes cifras de violencia en contra de las personas defensoras del ambiente, señalar que el Acuerdo de Escazú establece en el artículo 9.° tres tipos de obligaciones que deben tomar los Estados: una general, garantizar un entorno propicio para que las personas defensoras del ambiente puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y dos específicas: la primera se relaciona con el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de las personas defensoras del ambiente en el marco del derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno, de cada país;y la última, con las medidas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que las personas defensoras del ambiente puedan sufrir en el ejercicio de los derechos consagrados en el acuerdo (Cepal, 2018, p.30).

Adicionalmente, es importante mencionar que el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021 tras la firma de Argentina y México; sin embargo, Colombia no lo ha ratificado. Pese a firmarlo en diciembre de 2019, el proceso se encuentra paralizado en el Congreso debido a la oposición de algunos partidos políticos y de algunos gremios industriales.

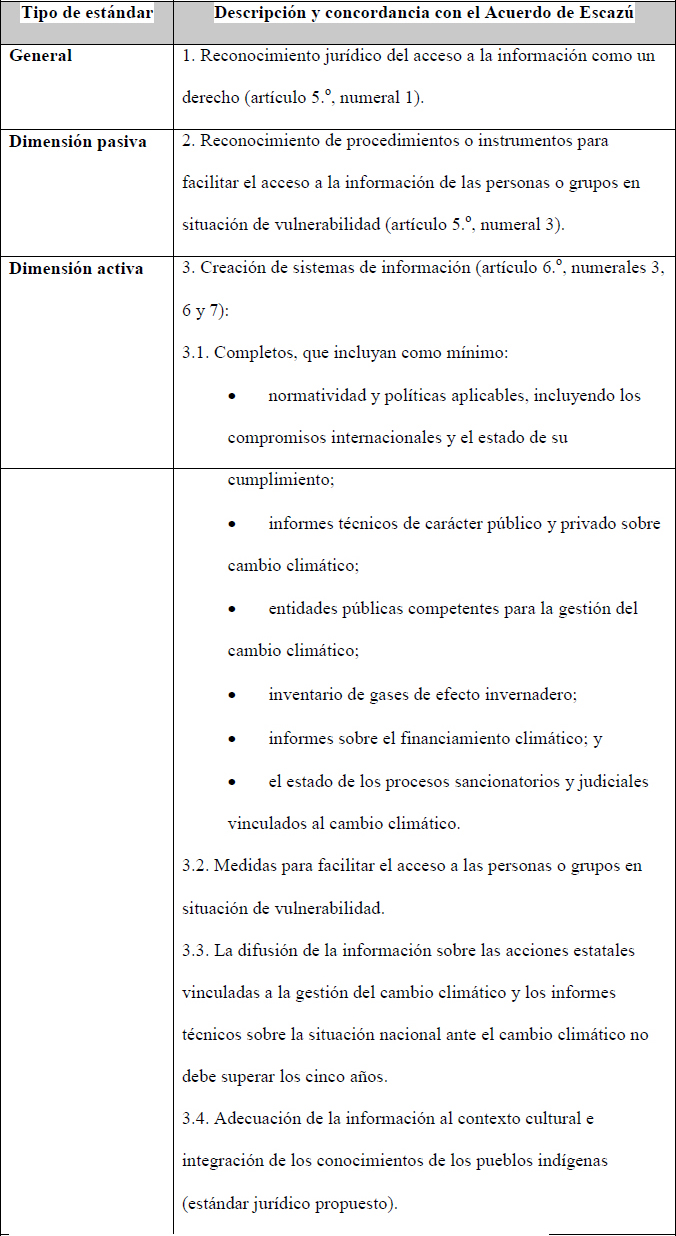

Considerando esto y los fines propuestos, a continuación, se presenta la descripción e integración de los principales estándares jurídicos sobre acceso a la información adecuados al análisis de las leyes y políticas climáticas, es decir, con un mayor énfasis en el reconocimiento del acceso a la información como derecho y de sus dimensiones básicas: pasiva y activa. Este sería un primer momento o paso inicial para abordar el análisis de la implementación de los estándares jurídicos, el cual, en todo caso, debe desarrollarse por medio de herramientas como entrevistas y encuestas.

Los estándares jurídicos vinculados con aspectos específicos como:

el tiempo de entrega de la información (30 días prorrogables por 10 más, para el Acuerdo de Escazú, numerales 12 y 13 del artículo 5.°, y 15 o 30 días para el régimen jurídico colombiano, Ley 1712 de 2014 y Ley 99 de 1993);

la gratuidad en la entrega de información; y

la denegación de la información,

no se abordan porque hacen parte del régimen jurídico general de acceso a la información y, por lo tanto, no son necesariamente aspectos de obligatoria inclusión en la gestión del cambio climático. No obstante, por las características particulares vinculadas con el alto contenido técnico de la información sobre el cambio climático, sería pertinente valorar la necesidad de contar con estándares jurídicos diferentes.

4. Análisis de la gestión del cambio climático desde el Acuerdo de Escazú

La gestión del cambio climático en Colombia no integra los derechos humanos7. La Ley principal 1931 de 2018 no los menciona, tampoco hace referencia a la justicia y menos a la bioculturalidad. Lo mismo ocurre con los otros instrumentos normativos, como el Decreto 298 de 2016, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Cambio Climático, y la reciente Ley 2099 de 2021 sobre transiciones energéticas. Existe una excepción, que, aunque no se trata de un instrumento jurídico, sí hace parte de los compromisos internacionales de Colombia derivados del Acuerdo de París y es la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (ndc, por su sigla en inglés). En ese documento se establecen como elementos transversales e integradores los derechos humanos, señalando que, “en línea con compromisos previos, el Estado colombiano también considera que el cambio climático tiene impactos sobre los derechos humanos y que estos son diferenciados hacia grupos con desigualdades e inequidades preexistentes, que no cuentan con la misma capacidad o los medios para afrontar sus consecuencias” (Gobierno de Colombia, 2020, p. 2).

Lo anterior es un paso importante pero insuficiente en torno a su vocación de cumplimiento y materialización. Esta afirmación se sustenta en la necesidad de concretar la integración de los derechos humanos en la gestión ambiental en general y del cambio climático en particular, a partir de estándares jurídicos que permitan dar seguimiento y evaluar su garantía efectiva. De lo contrario, se queda en eso, en un reconocimiento fundamental, como un primer paso, pero inoperante. Por ello, es fundamental el Acuerdo de Escazú, y el derecho de acceso a la información constituye una oportunidad analítica para posibilitar esa integración efectiva.

Ahora bien, específicamente en la gestión de la información sin duda ha sido un tema prioritario en la gestión del cambio climático. Desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 (artículo 6.°) hasta el Acuerdo de París de 2015 (artículos 12.° y 13.°) se ha plasmado, con diferentes niveles de vinculatoriedad, el acceso a la información. Un patrón común de los reconocimientos políticos y jurídicos ha sido su poca o nula articulación con el enfoque de derechos humanos.

En el ámbito latinoamericano, pese a contar desde hace más de diez años con una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (oea) (no. 2429/2008) denominada “Derechos humanos y cambio climático en las Américas”, pocas leyes climáticas de la región reconocen ese vínculo; Millaleo (2020) destaca los casos de México, Guatemala y Perú como los pocos que visibilizan, por ejemplo, el rol protagónico de los pueblos indígenas (2020, p.152). En especial la ley climática de Perú sí cuenta con un claro reconocimiento del enfoque de derechos humanos:

Artículo 3º. Enfoques para la gestión integral del cambio climático:

3.1. Mitigación y adaptación basada en conocimientos tradicionales. Recupera, valoriza y utiliza los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios y su visión de desarrollo armónico con la naturaleza, en el diseño de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los mismos.

[…]

3.8. Enfoque de derechos humanos. Diseña, ejecuta, monitorea y evalúa las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, considerando su impacto en los derechos humanos, particularmente, de las mujeres, niños, pueblos indígenas u originarios, y otros grupos humanos vulnerables (Congreso de la República del Perú, Ley 30754 de 2018).

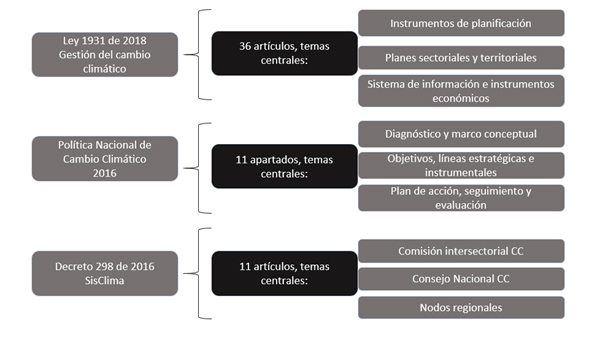

En Colombia, los instrumentos normativos principales para la gestión del cambio climático (el Decreto 298 de 2016, la Política Nacional de Cambio Climático de 2016 y la Ley 1931 de 2018), como se mencionó con anterioridad, no reconocen de manera expresa el vínculo con los derechos humanos y cuentan con un alto contenido técnico. Estos instrumentos normativos se desarrollan a partir de las dimensiones básicas de la acción climática: la mitigación y la adaptación. Es preciso también mencionar que el propósito de la normatividad sobre cambio climático es crear un sistema de gestión que integre políticas, normas, actores y financiamiento. Propósito que no se ha materializado por diversas razones, entre las que se destaca la falta de vinculatoriedad y rigurosidad en torno a las obligaciones necesarias para cumplir con las metas y compromisos climáticos.

Considerando lo mencionado, en la figura 1, se describe la estructura y contenido general de los tres instrumentos normativos objeto de análisis, para luego aplicar los estándares jurídicos propuestos.

Como se enunció anteriormente, ninguno de los instrumentos reconoce el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, no integra, por lo tanto, ninguna expresión o palabra como justicia, equidad, desigualdad o grupos en situación de vulnerabilidad. Por ello, el primer y segundo estándar no se cumplen.

Sobre los cuatro estándares jurídicos asociados con los sistemas de información es importante resaltar que:

el Decreto 298 de 2016 sobre el Sisclima establece que la principal entidad encargada de difundir la información sobre cambio climático será la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (artículos 6.° y 8.°);

la Política Nacional de Cambio Climático de 2016 cuenta con una línea instrumental denominada “información, ciencia, tecnología e innovación”. En esta línea se determinan acciones específicas relacionadas con la gestión del conocimiento; y

la Ley 1931 de 2018 crea tres tipos de sistemas de información: 1) el sistema nacional de información sobre el cambio climático, el sistema de monitoreo de bosques y el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare).

No existen detalles sobre el contenido básico de los sistemas de información, acciones afirmativas para los grupos en situación de vulnerabilidad y, en el caso de las normas, plazos específicos para su cumplimiento. Además, hay tres temas esenciales en los que el acceso a la información es clave: i) el financiamiento climático, el manejo de los recursos derivados, por ejemplo, de cooperación internacional, de los mercados de carbono y de los impuestos para las transiciones energéticas deben, en todo caso, integrar los pisos mínimos brindados por el Acuerdo de Escazú sobre transparencia, rendición de cuentas y accesibilidad a la información, en términos generales; ii) la migración climática, la gestión del riesgo como proceso para la adaptación al cambio climático, debe también integrar los derechos humanos. Y, en esa medida, registrar, sistematizar y difundir información sobre la movilidad asociada al cambio climático y a los desastres; y iii) desde la bioculturalidad, expandir y materializar el criterio de adecuación cultural en torno al acceso a la información sobre la gestión del cambio climático en nuestro país, propiciando una mayor accesibilidad y una promoción integral de los conocimientos tradicionales étnicos.

Conclusiones

Colombia es uno de los países con mayor conflictividad ambiental en el mundo y es catalogado como uno de los más vulnerables al cambio climático. A su vez, posee una gran riqueza naturaleza y biocultural. Por ello, es vital fortalecer jurídicamente la gestión del cambio climático a partir del enfoque y la ecologización de los derechos humanos, reconociendo el vínculo entre estos derechos y el cambio climático.

Más allá de un acto de voluntad política, es una obligación del Estado colombiano integrar los derechos humanos en la gestión del cambio climático. La emergencia climática actual, la pérdida de biodiversidad y los inciertos efectos de estas problemáticas en el mantenimiento de las condiciones básicas de la vida en nuestro planeta hacen de esa integración una necesidad apremiante y urgente.

El desarrollo de matrices analíticas para diagnosticar, dar seguimiento y evaluar la garantía de los derechos humanos en la gestión del cambio climático debe ser una línea prioritaria de investigación para la academia. Esta propuesta general y básica espera, precisamente, motivar ese ejercicio y aportar desde el pilar inicial de la democracia ambiental, el acceso a la información, con los debates sobre la necesidad de una gestión del cambio climático justa y desde los derechos humanos.

Esas matrices y sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de los derechos humanos en la gestión del cambio climático deben valorar efectiva y progresivamente la bioculturalidad como condición previa y eje transversal. Por ello, los estándares jurídicos del Acuerdo de Escazú constituyen pisos mínimos, es decir, un punto de partida que para ser implementado de manera efectiva debe adecuarse al contexto particular, al nacional. En ese sentido, es fundamental entonces reconocer que la bioculturalidad implica transcender esa mirada asistencialista hacia el campo de la responsabilidad jurídica, en la cual el gobierno, además de respetar (no interferir) y proteger (impedir que terceros interfieran), debe promover por medio de políticas, programas y proyectos los conocimientos tradicionales étnicos como uno de los pilares para una gestión del cambio climático justa y biocultural.