Introducción

En materia de los derechos de la naturaleza, Bolivia aparece como un caso contradictorio. Por una parte, figura como la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, ya que fue uno de los primeros países en el mundo con legislación específica en la materia, junto con Estados Unidos en 2006, Ecuador en 2008 y Nueva Zelanda en 2012 (Kauffman, 2020). Al tratarse de los “primeros casos de reconocimiento explícito de la naturaleza como entidad jurídica” (Berros, 2021, p. 195)1, estas innovaciones legales han despertado el interés de numerosos investigadores y son referencia común en los debates que abordan el nuevo constitucionalismo latinoamericano y los enfoques alternativos de desarrollo (Wolkmer et al., 2019).

Por otro lado, bajo las sucesivas gestiones del presidente Evo Morales (2006-2019), el Gobierno boliviano apostó tempranamente por la profundización de la explotación y exportación masiva de sus materias primas para aprovechar el auge de los precios internacionales aproximadamente en el lapso entre 2003 y 2014 (Ocampo, 2017). De esta manera, amplios sectores sociales y productivos bolivianos se sumaron, tácita o explícitamente, a un “consenso de los commodities” (Svampa, 2013), que implicaba una marcada orientación neo-extractivista de la economía (Burchardt et al., 2016; Gudynas, 2015). Como factor adicional, que ciertamente aumenta la complejidad de la cuestión, desde 2010 Bolivia logró posicionarse a nivel internacional como uno de los países más decididos en denunciar los efectos depredadores de la globalización y promover el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra en múltiples foros internacionales.

A doce años de la incorporación de los derechos de la Madre Tierra como tema transversal en las políticas públicas a través de una Ley “corta” (Ley 71 de 2010), cabe preguntarse entonces por los efectos prácticos de estas innovaciones legales en un contexto tan contradictorio. ¿En qué consiste actualmente la legislación pro-Madre Tierra en Bolivia y cómo se integra en las políticas sectoriales pertinentes, por ejemplo, sobre el medioambiente, la tierra y los recursos naturales? ¿Qué instancias garantizan estos derechos y cómo se pueden reclamar? ¿Cómo ha sido el proceso de implementación y cuál ha sido el alcance e impacto práctico de estos instrumentos hasta el momento?

El objetivo aquí es precisamente explorar estas cuestiones, centrándose en las tensiones entre la aspiración original de garantizar la permanencia de los ciclos vitales de la Madre Tierra y las vías de aplicación finalmente adoptadas. Tratamos de llenar así un vacío en la investigación, ya que los estudios sobre el impacto de los derechos de la Madre Tierra en Bolivia son incipientes y muchas veces se limitan a un análisis de disposiciones legales y a valoraciones generales (Aparicio Wilhelmi, 2011; Barié, 2014; Herrera Martínez, 2020; Pinto Calaça et al., 2017). En parte esto se explica por la dificultad de establecer criterios para medir la efectividad de este nuevo tipo de legislación ambiental (Carducci et al., 2020, p. 23), ya que, además, el análisis implica un replanteamiento de las bases mismas del derecho ambiental convencional. A esta insuficiente elaboración conceptual se suman limitaciones prácticas para acceder a información actualizada tanto sobre aspectos legales (por ejemplo, a través de los tribunales agroambientales) como en lo referente a las políticas ambientales actuales, ya que la información oficial disponible resulta ser limitada (entrevistas con Schwarz, 2021, y Requena, 2021).

Partimos de algunas contribuciones significativas a la discusión, entre ellas el análisis de Kotzé y Villavicencio Calzadilla (2017), quienes se enfocan en tensiones constitucionales e introducen una mirada amplia del contexto jurídico-político. También los trabajos de Lalander (2014, 2015 y 2017) abren una serie de reflexiones sobre las contradicciones entre políticas orientadas a la extracción de recursos y a la salvaguarda de los derechos de la Madre Tierra.

Adicionalmente, el reciente análisis de Kauffman y Martin (2021, p. 61) sobre las políticas de los derechos de la naturaleza y la jurisprudencia de la tierra plantea una serie de criterios para comparar los avances logrados. La matriz que usaremos aquí con preguntas guías para evaluar textos legales (ver tabla 1) se basa, precisamente, en la serie de indicadores desarrollados por estos autores y en sus modelos ideales de normas pro-Madre Tierra (2021, pp. 15 y 61). En esta línea diferenciamos entre dos dimensiones: la amplitud de derechos (scope) se refiere a cómo está definida la naturaleza y qué catálogo de derechos se le otorgan. La fuerza legal (strength) da cuenta de los mecanismos e instrumentos para garantizar su vigencia y de su grado de transversalización y articulación con otras legislaciones, por ejemplo, sobre medioambiente, recursos naturales o bosques.

Nuestra mirada sobre las normas está inspirada por la antropología jurídica (Krotz y Chenaut, 2002), fundamentalmente por una serie de trabajos que desde la década de los noventa indagan sobre el papel de las reformas legales multi y plurinacionales en América Latina y su contribución a una democratización (Assies et al., 1999). En especial, nos interesa ver cómo los actores sociales, como sujetos actuantes, recurren a discursos y planteamientos legales (rights-based demands en palabras de Altmann, 2016, p. 121) para ampliar sus posibilidades de actuar por sí mismos (en el sentido de agency, según Ortner, 2006) y orientar su acción colectiva. La agencia indígena aquí se entiende como “la capacidad de los actores étnicos de actuar sobre sí mismos y su entorno” (Martínez Neira et al., 2019, p. 3): esta siempre se negocia en situaciones concretas, especialmente en el contexto de la relación de los pueblos indígenas con el Estado, en el que existe un “interjuego entre partes, donde se disputan, reelaboran, crean y actualizan los límites y las formas concretas para esta relación” (Guiñazú et al., 2019, p. 3). En este sentido, las normas debatidas sobre la Madre Tierra reflejan la capacidad de negociación y el equilibrio de poder entre los diferentes actores en un momento dado. Los textos legales que discutiremos pueden entenderse como producto temporario de un juego de fuerzas, como “el resultado de pacto[s] entre diferentes actores, que congelan un determinado equilibrio de poder, subordinando a unos y privilegiando a otros" (Martínez Dalmau, 2011, p. 19). Con la indagación aquí desarrollada sobre el avance de los derechos de la Madre Tierra en Bolivia buscamos entonces contribuir a una reflexión más amplia sobre las posibilidades de agencia social de las organizaciones indígenas en el marco de un nuevo Estado plurinacional.

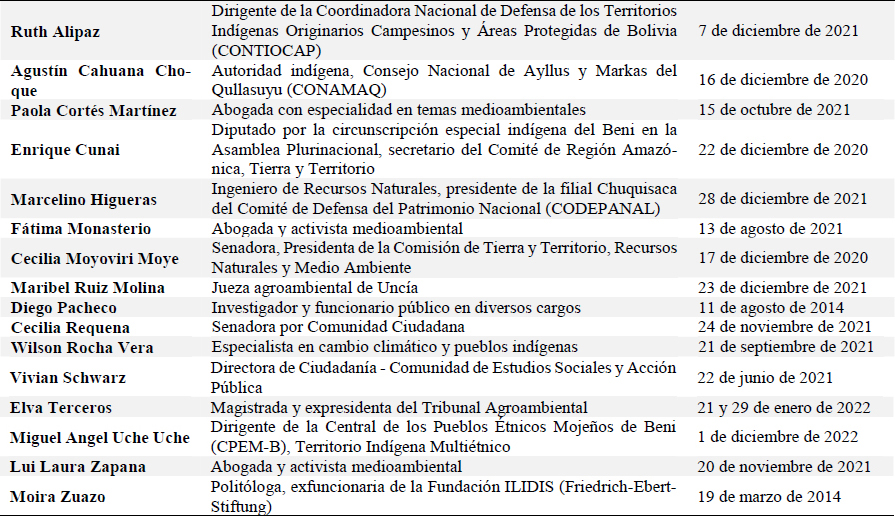

La investigación se basa principalmente en un conjunto de datos obtenidos en veintiún entrevistas semiestructuradas con líderes y representantes indígenas, expertos medioambientales y funcionarios estatales en 2020 y 2021 (ver selección de las personas entrevistadas abajo). En un primer ciclo se abordaron las diferentes nociones del carácter plurinacional del Estado, el papel del Gobierno como “gestor oficial” de este nuevo ideario y las perspectivas sobre los avances prácticos logrados y los desafíos pendientes. Una de las constataciones sorprendentes fue el fuerte arraigo del imaginario plurinacional como un nuevo marco de referencia de legitimidad estatal, incluso más allá de las acciones gubernamentales (Barié y Zuazo, 2022). En una segunda serie de entrevistas el enfoque giró específicamente alrededor de la temática de los derechos de la Madre Tierra, su génesis, su conflictiva transformación en una legislación y los incipientes pasos de implementación. Según indicó la mayoría de los entrevistados, el respeto a la Madre Tierra es la base filosófica y espiritual de muchas propuestas indígenas de reforma del Estado que, recién a través del proceso postconstituyente y en una pugna por la interpretación de su alcance, se transformó en un planteamiento jurídico-legal explícito. En las entrevistas se identificaron aspectos novedosos que incluso contradicen algunas constataciones de los análisis mencionados arriba. Valga como ejemplo la supuesta nula existencia de jurisprudencia en la materia (Kauffman y Martin, 2021, p. 118) que aquí pudimos matizar en la sección 3.2. Además de las entrevistas, revisamos propuestas y declaraciones de las organizaciones indígenas, para entender el alcance de los planteamientos iniciales y contrastarlos con la legislación finalmente aprobada.

El artículo está organizado en cuatro partes. En la primera sección ubicamos el surgimiento de los planteamientos pro-Madre Tierra en el contexto de la búsqueda de una refundación del Estado, en la que el ímpetu y la iniciativa de la sociedad civil fueron paulatinamente absorbidos y reemplazados por un nuevo gobierno bajo el Movimiento al Socialismo (MAS). Fue en esta coyuntura conflictiva que la mayoría de las organizaciones indígenas, temporalmente aliadas en un Pacto de Unidad, reunieron diferentes ideas implícitas sobre el respeto a la Madre Tierra en una propuesta jurídica legal con un fuerte potencial transformador. En una segunda parte analizamos el alcance del marco legal aprobado a partir de este nuevo ideario, es decir, los postulados constitucionales relativos a la Madre Tierra y a las dos leyes respectivas, considerando las dimensiones de amplitud y fuerza legal, arriba mencionadas.

En la tercera parte exploramos la eficacia jurídica de estas innovaciones, revisando tres aspectos: el funcionamiento de las instituciones creadas, la jurisprudencia y la adecuación de la legislación restante a la nueva concepción del cuidado de los ciclos vitales. Como fenómeno novedoso identificamos también una mayor conexión y trabajo en redes entre abogados medioambientalistas y comunidades locales, y la creciente incorporación de planteamientos pro-Madre Tierra en acciones de defensa de territorios. En la conclusión resumimos los avances y desafíos pendientes que resultan de estas innovaciones legales y exponemos su potencial para fortalecer una agencia indígena. Sin duda, la experiencia boliviana ofrece lecciones para otras regiones sobre los retos que implica repensar la relación con la naturaleza desde una perspectiva jurídica.

1. Aparición de los derechos de la Madre Tierra

Los derechos de la Madre Tierra surgieron en un contexto de pugna entre diferentes actores sociales por la construcción de un nuevo modelo de Estado desde principios del siglo. En una primera fase, que duró aproximadamente hasta 2009/2010, el protagonismo e impulso transformador vino de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas. Fue en este contexto de efervescencia social y de un intenso diálogo intercultural que se desarrolló y robusteció la propuesta del Estado plurinacional como alternativa al Estado republicano vigente. La plurinacionalidad como agenda y consigna política se comenzó a consolidar como una especie de “metaconcepto” que aglutinaba a varios otros, entre ellos la descolonización de la sociedad, la representación política directa de los pueblos indígenas, el establecimiento de sus autonomías territoriales y la búsqueda del buen vivir en armonía con la naturaleza (Bonilla Maldonado, 2018; Resina de la Fuente, 2012, pp. 139-147; Schavelzon, 2015).

En una segunda fase, que inició en 2010, este impulso transformador fue retomado y canalizado por el gobierno del Movimiento al Socialismo que colocó en el centro del discurso oficial al Estado plurinacional y a los pueblos indígenas y campesinos y sus planteamientos de buen vivir y protección de la Madre Tierra, mientras que paralelamente intentó reducir su agencia. Estas tensiones por el alcance de las reformas del Estado también implicaban diferentes visiones sobre su papel en el abordaje de la diversidad cultural: por un lado, una concepción de construcción desde la comunidad, que buscaba “el respeto a la diferencia cultural en sus múltiples formas y la protección de los pueblos minoritarios” y, por el otro, el discurso de un Estado central fuerte, basado en una “indigeneidad ecuménica para una mayoría” (Canessa, 2012, p. 33).

El debate por los derechos de la Madre Tierra sucedió precisamente en la transición entre un protagonismo indígena-campesino y una concentración del poder desde un gobierno que se autodefinía como popular. En este contexto sobresalen dos actores con intereses a veces superpuestos y a veces conflictivos, que competían entonces por la autoridad de definir el alcance de estos nuevos derechos: el Pacto de Unidad, una alianza temporal de pueblos indígenas de toda Bolivia, y el Movimiento al Socialismo que, como partido de gobierno bajo el liderazgo presidencial de, primero, Evo Morales (2006-2019) y, después, Héctor Arce (a partir de 2020), tomó la agenda del cambio social bajo su bandera.

1.1. La propuesta del Pacto de Unidad

Fundado en septiembre de 2004 en Santa Cruz de la Sierra, el Pacto de Unidad representó la culminación de varias décadas de coordinación y articulación entre diferentes actores rurales subalternos. Frente a la creciente crisis de un modelo de gobernabilidad basado en pactos políticos coyunturales, el Pacto de Unidad logró aglutinar las organizaciones campesinas e indígenas más importantes y articuló las demandas de reforma para la Asamblea Constituyente (Garcés, 2010; Valencia García y Egido Zurita, 2010). En un principio, el Pacto de Unidad fue un estrecho aliado del presidente Evo Morales y, durante las deliberaciones constituyentes (2006-2007), se convirtió en uno de los actores de los sectores progresistas de Bolivia con mayor influencia, “una especie de intelectual orgánico colectivo” (Tapia, 2013, p. 131).

Al contrario del Ecuador, donde varias de las organizaciones indígenas existentes tienen alcance nacional, siendo la más conocida la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), en Bolivia históricamente están fragmentadas por regiones. Entre las organizaciones de tierras bajas, representadas por la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) y las de tierras altas, como CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), hay marcadas diferencias ideológicas, que incluyen aspectos como su identidad étnica, la concepción del territorio, la propiedad y tenencia de tierra e incluso el estilo de relacionamiento con instancias de gobierno (Arce, 2014; Salman, 2011). Estas profundas diferencias marcaron también la dinámica dentro del Pacto de Unidad y contribuyeron a su fragilidad como alianza (entrevista con Zuazo, 2014).

El impulso para profundizar en la temática se dio en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Tiquipaya (Cochabamba) en abril de 2010 por iniciativa del Gobierno boliviano. Ahí, delegaciones de 129 países adoptaron una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y propusieron la creación de un tribunal internacional contra los delitos medioambientales (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). El encuentro representa un hito fundamental en la conformación de una red internacional de intercambio y apoyo en la promoción de los derechos de la naturaleza, como contribución a un emergente “sistema informal de gobernanza mundial” (Kauffman, 2020, p. 27). Inspiradas por los debates internacionales, en los que participaron intelectuales como el teólogo Leonardo Boff, el abogado ambientalista Cormac Cullinan y el economista ecuatoriano Alberto Acosta (Santos Villarreal, 2010), las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad se reunieron durante nueve meses para consensuar una propuesta propia de Anteproyecto de Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Siguiendo a Wilson Rocha (entrevista, 2021), entendemos este proceso de traducción de una costumbre milenaria del respeto por la Pachamama y su codificación como un caso de costumbre transformada en ley.

De entrada, dicha propuesta rechazó la noción de recursos naturales, por ser expresión de “la relación de despojamiento de la naturaleza por parte del sistema-mundo capitalista”, y los describe como “seres, sustancias, elementos, componentes, bondades de la Madre Tierra” (Pacto de Unidad, 2011, p. 7). La Madre Tierra es definida como “un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los seres vivos” (art. 4) y a efectos de su protección es considerada un sujeto colectivo de interés público (art. 5). Tiene derecho a la vida, a la diversidad, a la funcionalidad de los ciclos del agua, al aire limpio, al equilibrio y a la restauración (art. 7). En caso de duda relativo a la protección y defensa de derechos, las autoridades deben favorecer a la Madre Tierra (principio In dubio pro natura). Una Defensoría vela por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de estos derechos (art. 37). Queda también garantizada la consulta previa libre e informada en el caso de proyectos extractivos y medidas legislativas que afecten a los pueblos indígenas (art. 42). El anteproyecto buscaba, además, lograr un alcance transversal, ya que pretendía constituirse en “fundamento en todos los niveles y sectores del Estado Plurinacional para la formulación y ejecución participativa de políticas para el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra” (art. 2.2).

La propuesta del Pacto de Unidad adopta entonces un enfoque en el que el conjunto de la naturaleza, sus sistemas de vida y sus componentes son titulares de derechos (Nature’s Rights Model). Este abordaje amplio contrasta con el modelo de personalidad jurídica de un ecosistema específico (Legal Personhood Model), como se aplica, por ejemplo, en Colombia (río Magdalena), India o Nueva Zelanda (Kauffman y Martin, 2021, p. 15). Introduce, además, un principio de mantenimiento de la integridad, que implica no solo la restauración en caso de daños, sino también la garantía de salvaguardar continuamente la funcionalidad de los diferentes ecosistemas (derecho de equilibrio, art. 7.5). Una fortaleza de este modelo es la amplitud de situaciones que pueden ser consideradas violatorias de los derechos de la naturaleza. El Estado y la sociedad están además legalmente obligados a actuar de forma decisiva y proactiva, es decir, no pueden “hacerse la vista gorda” ante la destrucción o sobreexplotación de la naturaleza. El proyecto combina mecanismos institucionales, por ejemplo, a través de la Defensoría de la Madre Tierra, con instrumentos flexibles, a través de la reclamación de cualquier ciudadano que vea vulnerados estos derechos (ver tabla 1).

Pese a su alto grado de elaboración conceptual, el texto solo fue recogido de forma parcial en el desarrollo legislativo posterior. Una vez aprobada la nueva Constitución, a la que había hecho contribuciones mayores, desde 2009 el Pacto de Unidad perdió paulatinamente su capacidad de interlocución con el Gobierno, hasta desintegrarse a fines de 2011. A partir de entonces, otras instancias de la sociedad civil, como la CONALCAM (Coordinadora Nacional por el Cambio) —“una forma de articulación incondicional de las organizaciones sociales con el gobierno” (Zegada et al., 2011, p. 257)—lograron posicionarse como voceras legítimas de la sociedad civil organizada.

1.2. Las múltiples fuentes ideológicas del MAS

Desde su fundación en 1997, el Movimiento al Socialismo aglutinó básicamente tres grupos: cocaleros y colonizadores, organizaciones indígenas y campesinas, y, en menor medida, algunos círculos urbanos cercanos al marxismo y al indigenismo. Los miembros fundadores concibieron el MAS como un “instrumento político” de diferentes organizaciones sociales, y no como un partido convencional, lo que se refleja también en la segunda parte de su acrónimo, IPSP (Instrumento Político para la Soberanía del Pueblo). Los discursos del MAS giran en torno a la defensa de la soberanía y de los recursos naturales, como la hoja de coca y los hidrocarburos, frente a la intervención externa. Estos componentes nacionalistas y antiimperialistas suelen complementarse con la demanda por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y una retórica socialista, introducida principalmente por grupos intelectuales urbanos (Barrientos Garrido, 2010).

Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, fueron elegidos tres veces en comicios presidenciales: 2005 (53,7 %), 2009 (64,2 %) y 2014 (61,4 %). Las votaciones nacionales de 2019 estuvieron rodeadas de sospechas de irregularidades y fraude, lo que llevó a la dimisión del presidente. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió entonces la presidencia en medio de un debate sobre el carácter constitucional de su sucesión presidencial (BBC, 2019). Finalmente, en las elecciones generales de Bolivia de octubre de 2020, el MAS volvió a ganar y su candidato, Luis Arce, fue elegido con el 55,1 % de los votos.

Las políticas económicas del gobierno del MAS son a menudo caracterizadas como “desarrollistas”, porque se enfocan en el crecimiento económico, la expansión del mercado interno y la lucha contra la pobreza extrema. Sin embargo, esta caracterización es imprecisa, ya que uno de los objetivos de las teorías del desarrollo impulsadas a mediados del siglo pasado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) era facilitar una industrialización tardía, lo que no ocurrió. De hecho, Bolivia experimentó entre 2011 y 2014 una “reprimarización de su economía” con una disminución de sus productos manufacturados (De La Fuente, 2017, p. 236; Sardan Matijašević, 2017, p. 5).

Aunque los diferentes gobiernos del MAS prefieren utilizar el concepto de “extractivismo social” en vez de neo-extractivismo, han defendido ampliamente esta política como una estrategia de transición de la dependencia a un desarrollo más autónomo (Gudynas, 2014; Rodriguez Fernandez, 2020). La importancia de mantener e incluso ampliar la industria extractiva como “sector estratégico” viene además por un mandato constitucional y está explícitamente recogida en los sucesivos planes y programas de las políticas públicas, entre otros, el Plan de Desarrollo 2006-2010 y la Agenda Patriótica de 2012 (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2009 y 2012). Así mismo fue acompañada por una amplia gama de políticas públicas de largo aliento, entre otras, la promoción de nuevas concesiones hidrocarburíferas y petroleras con fuerte participación estatal, la consolidación de un nuevo sector minero intermediario (los llamados cooperativistas), el permiso de uso de cultivos transgénicos y las políticas de consolidación de grandes propiedades agrícolas. Esta orientación hacia un modelo exportador de materias primas se instaló entonces no solo como un enfoque “transitorio”, como muchas veces señaló el gobierno del MAS, sino como un eje transversal estructural (Wanderley, 2013).

Como reflejo de su diversidad ideológica y paralelamente a la consolidación de una política económica extractivista, los sucesivos gobiernos del MAS incorporaron los nuevos planteamientos indígenas de forma casi sistemática en la simbología estatal y en los discursos oficiales. El protagonismo del gobierno del MAS en la defensa de la Madre Tierra y la apropiación de los diferentes imaginarios indígenas comenzó en su primera gestión (2006-2009). Posteriormente, con la salida de varios intelectuales y militantes relacionados a la defensa de los derechos indígenas y al medioambiente, estas referencias perdieron contundencia y se volvieron más retóricas. Bajo el liderazgo del ministro del Exterior y posterior vice-canciller, David Choquehuanca, el Gobierno hasta hoy convoca regularmente a eventos nacionales relacionados con la temática (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2021). La Madre Tierra, por lo tanto, se ha integrado como ingrediente substancial de un simbolismo nacional “en el que lo indígena y la descolonización […] forman parte de una nueva narrativa estatal” (Tórrez y Arce, 2014).

La evocación fervorosa de la Pachamama se dirige también a la opinión pública internacional para posicionarse dentro de un grupo de países críticos a los términos de funcionamiento de la economía global. En este contexto, la diplomacia boliviana logró una larga serie de hitos internacionales:en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. Ese mismo año, Miguel d’Escoto nombró a Evo Morales “héroe mundial por la defensa de la Madre Tierra”. Desde entonces, se han presentado en las Naciones Unidas una serie de resoluciones e informes sobre el tema, incluido un estudio de viabilidad sobre el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra (Clavero y Mamami, 2010)2. Recientemente, en la Cumbre del Clima de Glasgow 2021, la delegación boliviana logró la mención de la Madre Tierra en el documento final (“The Glasgow Climate Pact, Annotated”, 2021). Bolivia sigue siendo percibida por muchos activistas internacionales como un país de vanguardia en el tema de los derechos de la Madre Tierra (entrevista con Requena, 2021).

2. La legislación pro-Madre Tierra

Si bien la Madre Tierra se menciona en varias leyes bolivianas de forma secundaria, para entender el espíritu y el alcance de sus derechos es suficiente revisar la Constitución vigente y las Leyes 71 y 300, así como sus reglamentos. Considerando el planteamiento original desde el encuentro de Tiquipaya de construir “nuevos modelos para restablecer la armonía con la naturaleza” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010, p. 89), este paquete de normas resulta bastante reducido.

2.1. Aparición fugaz de la Pachamama en la Constitución de 2009

Durante la Asamblea Constituyente, el tema de los derechos de la Madre Tierra fue planteado en la respectiva Comisión de Recursos Naturales Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente (Pinto Quintanilla, 2009) y luego se introdujo en una versión preliminar del texto constitucional a través de la novedosa figura de los “delitos contra el ambiente” (Magna Asamblea Constituyente, 2007). Sin embargo, la Constitución finalmente aprobada (Constitución Política del Estado, 2009) mantiene al ser humano como principal titular de derechos, ya sea como individuo o como parte de una colectividad cultural, y su desarrollo y bienestar como objetivo superior. Por lo tanto, son las personas individuales las que tienen el derecho “a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado” (art. 33) y las que pueden actuar en defensa del derecho al ambiente (art. 34). Asimismo, las naciones y pueblos indígenas tienen derecho a “vivir en un ambiente sano, con una adecuada gestión y uso de los ecosistemas” (art. 30, II, 10). En cualquier caso, las bolivianas y los bolivianos están llamados a “proteger y defender un medioambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos” (art. 108, 16).

La Constitución también prevé dos mecanismos novedosos para hacer valer los derechos ambientales, que han tenido cierta relevancia en la práctica. En primer lugar, un nuevo Tribunal Agroambiental, como máxima instancia de la jurisdicción homónima (art. 186), que, entre otras cosas, resuelve cuestiones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el agua, los bosques y la biodiversidad, y las prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales (art. 189, 1). Otro instrumento jurídico novedoso es la acción popular contra cualquier acto u omisión de las autoridades o de los particulares que vulnere los derechos ambientales (art. 135). Esta acción puede ser ejercida por cualquier persona, individualmente o en nombre de un colectivo, incluso ante una violación o amenaza de violación (art. 136), aspecto preventivo que, según Aparicio Wilhelmi (2011, p. 15), es “de enorme importancia en el terreno medioambiental”.

Junto a una concepción ambientalista convencional, que sitúa a los seres humanos y a las comunidades y su desarrollo económico en el centro de las preocupaciones, aparecen también los primeros indicios de una concepción diferente. Como novedad, la Pachamama, deidad indígena de la fertilidad, entra en escena en el preámbulo: “Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia”. Ella es así la garante y guía espiritual del cambio social (Colón-Ríos, 2014, p. 150). Otro concepto tomado de la cosmovisión indígena es el “vivir bien”, en lengua aymara suma qamaña, que se asume como base estructural y principio ético-moral de la sociedad (preámbulo y art. 8, I y II) que incluso orienta un nuevo modelo económico plural (art. 306, I y III;art. 313). El “vivir bien”, que existe con diferentes nociones y expresiones en varios pueblos indígenas de la región, se refiere a la aspiración de una vida plena en armonía con uno mismo, su comunidad y el entorno natural. Como concepto, aún está en proceso, combina la idea de bienestar material con la convivencia social pacífica y la solidaridad (Farah y Tejerina, 2013). En la Constitución boliviana, el vivir bien no está claramente definido y aparece junto al concepto de desarrollo, que sigue funcionando como paradigma dominante (Barié, 2014).

El texto también está influenciado por un enfoque holístico de ecosistemas (ecosystem approach), contenido en el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) y ampliamente difundido por organizaciones multilaterales, que busca salvaguardar la estructura, el funcionamiento y los procesos clave de los ecosistemas, en vez de solo centrarse en una especie o actividad humana (UNEP-WCMC, 2019). La Constitución asigna, por ejemplo, a los distintos órganos del Estado (nacionales y subnacionales) la obligación de “preservar, conservar y contribuir a la protección del medioambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental” (art. 299, II 1; art. 342; art. 380, II). Al elevar el equilibrio ecológico como un fin superior, comparable al cumplimiento de los derechos civiles y políticos, el texto se acerca a una posición teórica del estado constitucional ecológico (Steinberg, 1998).

Para concluir, la Carta Magna contiene tensiones ideológicas y oscila entre el desarrollismo convencional, la defensa de la Pachamama (Gudynas, 2018) y un enfoque ecosistémico. En última instancia, corresponde al Estado conciliar estos mandatos contradictorios. Por un lado, se le asigna la función “garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades” (art. 9, 2), dando prioridad a la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables para superar la dependencia de la exportación de materias primas (art. 9, 6; art. 311, II, 3; art. 316, 6; art. 319). Por otro, debe velar por la conservación y protección del medioambiente en el marco del desarrollo sostenible y en armonía con la naturaleza (art. 9, 6; art. 299, II, 1; art. 342).

2.2. La Ley de los Derechos de la Madre Tierra (núm. 71)

En diciembre de 2010, ante la necesidad del presidente Evo Morales de presentar acciones concretas en la Cumbre Mundial de Cambio Climático de Cancún, la bancada oficialista aceleró la aprobación por “voto urgente” de la Ley de Derechos de la Madre Tierra (núm. 71) en la Asamblea Plurinacional. Dada la premura de tiempo, optaron por una “ley corta”, un formato compacto de diez artículos que requiere un proceso legislativo más breve. La Ley 71 (Ley de Derechos de la Madre Tierra, 2010) se basa principalmente en la propuesta del Pacto de Unidad mencionada arriba, incluso en parte la reproduce literalmente.

La Madre Tierra se define como un “sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos”, incluidos los seres humanos (art. 3). El concepto introducido de los “sistemas vivos” se usa como sinónimo de ecosistemas, describiéndolos como “comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional” (art. 4). A efectos de la protección y promoción de sus derechos, la Madre Tierra se considera un “sujeto colectivo de interés público” (art. 5). Tiene, entre otros, el derecho a mantener la integridad de sus sistemas de vida, a la preservación de la biodiversidad (sin ser manipulada genéticamente) y a la funcionalidad de sus ciclos hidrológicos (art. 7, I, 1, 2, 3). También se garantiza la preservación de la calidad y composición del aire, el equilibrio entre sus componentes, la restauración oportuna y efectiva, así como la preservación de la contaminación y los residuos tóxicos y radioactivos (art. 7, I, 1, 2, 3).

Ante este amplio conjunto de derechos, corresponde especialmente al Estado garantizar su cumplimiento. Las obligaciones en este sentido son muy amplias y van desde el desarrollo de políticas públicas de prevención, protección, precaución y defensa de la Madre Tierra hasta la incorporación de fuentes alternativas limpias en la matriz energética y la promoción del tema en las relaciones multilaterales y regionales (art. 8, 1-7). Además, se establece una Defensoría de la Madre Tierra como órgano de promoción, difusión y cumplimiento de sus derechos (art. 10).

La Ley 71 tiene una ambición casi constitucional: el Estado plurinacional debe garantizar estos nuevos derechos “en todos sus niveles y ámbitos territoriales y a través de todas sus autoridades e instituciones” (art. 8). Pero esta ambición se queda en generalidades, sin indicar instituciones responsables, procedimientos y plazos. Mirando nuevamente los dos criterios de profundidad y fuerza legal, constatamos que la Ley 71 define un ámbito de aplicación y unas garantías muy semejantes a las de la propuesta del Pacto mencionada, pero con una fuerza legal poco explícita (ver tabla 1).

A pesar de estas limitaciones, la Ley de los Derechos de la Madre Tierra como “primera ley estatutaria del mundo que otorga derechos a la naturaleza” que pretende “superar el dualismo cartesiano que desvincula a las personas de la Madre Tierra” (Kotzé y Villavicencio Calzadilla, 2017, pp. 407-409) ha definido un nuevo horizonte de lo jurídicamente concebible. De hecho, transita de una visión aún ambigua y vacilante de la Constitución respecto al cuidado de la naturaleza a una posición de defensa de la integridad de los ecosistemas. Conectándose con los debates actuales en la filosofía jurídica (Burdon, 2011), podemos entenderla entonces como un primer hito en una posible ruta de transición de una tradición jurídica antropocéntrica a otra ecocéntrica. En la primera tradición existe una marcada diferenciación jerárquica entre humanos y no humanos, en la que el valor de estos últimos se determina principalmente por su utilidad. En cambio, el ecocentrismo le otorga “un valor intrínseco de la naturaleza, totalmente independiente de su valor instrumental para la humanidad” (Villavicencio Calzadilla y Kotzé, 2018, p. 398). El giro de perspectiva que implica el ecocentrismo es drástico, comparable con “revolución copernicana” que reemplazó el geocentrismo medieval con el heliocentrismo renacentista.

2.3. Ley Marco sobre la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 300)

En Bolivia se suele usar la expresión de que alguien borra con el codo lo que escribe con la mano. Precisamente esto parece haber sucedido en octubre de 2012, cuando la Asamblea Plurinacional ratificó en una Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 300) con el propósito de precisar el alcance de la Ley 71. Una vez más, fue la agenda internacional del Gobierno la que marcó el ritmo acelerado de la elaboración, tras casi dos años de inactividad legislativa en el tema. La Ley 300 fue diseñada principalmente para posicionar a Bolivia de cara a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 en junio de 2012 e introduce una serie de cuestiones diferentes. Ya no se trata de precisar y operativizar los derechos de la Madre Tierra, sino de definir los objetivos del desarrollo integral, fijar las condiciones de acceso a los componentes de la Madre Tierra (es decir, a los recursos naturales) y esbozar el marco institucional correspondiente (art. 1; art. 3, 1 y 4). Los temas tratados son, por tanto, muy amplios, y van desde cuestiones de educación ambiental (art. 13) hasta mecanismos de compensación por el cambio climático (capítulo IV). En teoría, el carácter de ley marco significa que tiene un rango superior a otras leyes y que es “de preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos” (art. 2), como los de minería, hidrocarburos y agua.

En la Ley 300, la Madre Tierra mantiene su condición de sujeto colectivo de interés público (art. 4, 1a), asimismo en ella se menciona el catálogo de derechos enumerados en la Ley 71 (art. 7), pero se cambian de categoría legal y se relativizan en relación con otros derechos. Por ejemplo, el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas vivos de la Ley 71 (art. 7, I, 1) aparece ahora como un “aspecto principal” de varios a considerar en la conservación (art. 16, 9). De igual forma, mientras que la Ley 71 establecía categóricamente el derecho de la Madre Tierra a preservar su diversidad sin modificación genética (art. 7, I, 2), aquí solo se hace referencia a la eliminación progresiva de cultivos de organismos genéticamente modificados (art. 24, 8-9). El derecho a la “preservación de la funcionalidad de los ciclos hídricos” en la Ley 71 (art. 7, 3) se transforma en “garantizar el derecho al agua”, y en el imperativo de considerar tanto la conservación de los sistemas vivos como la satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos (art. 27, 1). Por último, el derecho a la restauración de los sistemas de vida, garantizado por la Ley 71 (art. 7, I, 6) se traduce ahora en un “principio” (no un derecho), según el cual los particulares y el Estado y los particulares deben “realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos” (art. 4, 5).

La Ley 300 también define autoridades competentes y especifica toda una serie de mecanismos de protección. Apegada a una larga tradición en el derecho boliviano, esta ley distingue entre la protección administrativa a través de reglamentos y órganos sancionadores y la protección judicial de la Madre Tierra a través de los tribunales (arts. 34-38). Todas las autoridades públicas, el Ministerio Público, la Defensoría de la Madre Tierra (sin especificar sus funciones más allá del artículo 10 de la Ley 71) y el Tribunal Agroambiental son instancias competentes, que incluso están obligadas a actuar en casos de violación. Además, cualquier persona individual o colectiva tiene el deber de denunciar la transgresión de los derechos de la Madre Tierra (art. 39). Por otra parte, el derecho a la consulta libre, previa e informada (garantizado constitucionalmente en el art. 30, II, 15) se reduce a nivel de “participación en auditorías” para proyectos extractivos (art. 26, 2).

La reorientación estratégica descrita de la Ley 300 hacia los temas de desarrollo, según relatan algunos testimonios, se produjo a principios de 2012 por instrucciones directas del vicepresidente Álvaro García Linera, quien también supervisó el proceso de redacción y celebró su conclusión. Una de las principales razones de este direccionamiento político parece haber sido la intención de moderar las expectativas creadas por los debates en torno a la Ley 71 sobre el potencial alcance de los derechos de la Madre Tierra y evitar a toda costa obstáculos legales al proyecto económico ya en marcha: “La existencia de los derechos de la Madre Tierra, tal como fueron concebidos en la Ley 71, iba a retrasar los proyectos de explotación industrial en minería o hidrocarburos hasta hacerlos inviables" (entrevista con Higueras, 2021).

La Ley 300, por tanto, abandona como objetivo general el que todas las actividades humanas alcancen un equilibrio dinámico con los ciclos de la Madre Tierra, tal y como establece el artículo 2.1 de la Ley 71. Los derechos de la Madre Tierra se sitúan ahora formalmente en un nivel jerárquico de igualdad con otros derechos humanos. Este “principio de complementariedad” crea una situación de competencia con otros derechos, como el derecho de la población a vivir libre de pobreza material (art. 4, d). Los derechos de la Madre Tierra se ven de esta manera debilitados frente al nuevo objetivo superior de lograr un “desarrollo integral” (art. 5, 3). Así, conceptos como desarrollo, recursos naturales, explotación y crecimiento, ya superados en la Ley corta, reaparecen ahora, aunque el equipo de gobierno que acompañó la elaboración, subrayó en varias ocasiones que el concepto de desarrollo “no es un desarrollo sinónimo de progreso ni de corte occidental”, sino “una fase intermedia para alcanzar el Vivir Bien” (Orellana Halkyer y Pacheco Balanza, 2013).

Retomando las dos dimensiones mencionadas para evaluar la legislación pro naturaleza, vemos entonces que la Ley Marco reduce drásticamente la amplitud de los derechos de la Madre Tierra, reorientándola hacia un enfoque antropocéntrico. Extiende las tareas del Estado a la promoción económica y multiplica las instituciones competentes, sin concretizar mandatos, instrumentos o plazos, lo que a la postre debilita su fuerza jurídica. Más que resultado de una actitud “pragmática”, como lo cualifica eufemísticamente Lalander (2015), en la que el Gobierno se vería enfrentado a un dilema entre la protección del medioambiente y la urgente inclusión social a través de ingresos rápidos, los derechos substanciales de la Madre Tierra, que ni siquiera se desarrollan expresamente, se difuminan finalmente en disquisiciones filosóficas, cuando se indica, por ejemplo, que saber escuchar es “leer las arrugas de los abuelos” (art. 6, 7, expresión acuñada originalmente por el canciller David Choquehuanca) o que “Vivir Bien es danzar en gratitud a la Madre Tierra” (art. 6, 3). La investigadora Fernanda Wanderley (2016) plantea que la profundización del enfoque antropocéntrico podría corresponder a un proyecto económico claramente delimitado desde sus inicios. Según esta hipótesis, “el MAS buscó manejar discursivamente ambos modelos de desarrollo, incompatibles entre sí […] Pero todo esto en los márgenes de la estrategia económica y sin acciones integrales y consecuentes” (s. p.).

El accidentado procedimiento de aprobación de “una de las leyes más controvertidas del gobierno de Morales” (Salazar Lohman, 2015, p. 214) y su contenido desarrollista provocaron un fuerte debate y terminaron por ahondar la ruptura entre las organizaciones indígenas y el Gobierno. Entre los críticos de la Ley también se encontraron el recientemente fallecido Bartolomé Clavero (2012), destacado constitucionalista español, Eduardo Gudynas (2018), especialista en extractivismo, y Raúl Prada (2012), intelectual boliviano y exministro de Planificación. Este último situó la Ley en un contexto más amplio, como una “operación legislativa de suplantar la Constitución del Estado Plurinacional” y lamentó que “los derechos de la Pachamama sirven ahora para cancelárselos a los pueblos indígenas y a la propia Madre Tierra” (s. p.).

3. Desafíos en la implementación

Hasta aquí hemos revisado el alcance y consistencia interna de la legislación pro-Madre Tierra e identificamos una serie de desafíos, considerando las dimensiones de amplitud y fuerza legal. Sin embargo, estas resultan ser solo dos de una serie de factores que inciden en su eficacia. Como hemos tratado de ilustrar en el caso de la representación directa (Barié, 2020), la transformación de innovaciones legales inspiradas en cosmovisiones indígenas hacia prácticas legales palpables, más que un mecanismo de tipo estímulo-respuesta, se parece a una accidentada carrera de obstáculos. El largo camino a la implementación comienza con la construcción, discusión y condensación de las propuestas, su debate público, y luego continúa con la negociación política (por ejemplo, en el legislativo o en una asamblea constitucional). Tras la constitucionalización, y la creación de las leyes y los reglamentos correspondientes, y a partir de los nuevos principios y postulados allí consignados, se da inicio a la elaboración de políticas públicas y programas. En este proceso, además, desempeña su papel una serie de factores contextuales, difícilmente palpables, como el nivel general de cumplimiento de las leyes (rule of law), la voluntad política para aplicarlas, la cultura institucional (especialmente en la rama judicial) y la fuerza de irradiación simbólica y aceptación de estas innovaciones. Tal complejidad de interdependencias dificulta el análisis, e incluso pone en cuestión la misma noción de eficacia:

El problema del significado del término eficacia en relación con el derecho ambiental está relacionado con el hecho de que el derecho ambiental normalmente ha estado […] prestando atención al cumplimiento formal de una norma […]. La capacidad de una determinada prescripción para abordar y resolver eficazmente el problema en cuestión casi nunca se ha tenido en cuenta. (Carducci et al., 2020, p. 23)

Como contribución a esta discusión y de forma exploratoria proponemos la revisión de tres aspectos para dar una idea del alcance real y la eficacia de la legislación pro-Madre Tierra, más allá de la calidad técnica de la misma norma: el marco institucional establecido, la jurisprudencia y la articulación coherente de estos derechos con la legislación relevante.

3.1. Marco institucional

La Ley 300 (art. 53, I, II) crea la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Sin embargo, contrariamente a su nombre, esta institución no está enfocada en la protección de los derechos de la Madre Tierra, sino en el acompañamiento de las políticas públicas relacionadas con el cambio climático. Su principal tarea es administrar los fondos, especialmente de origen internacional, y coordinar y facilitar la aplicación de los mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático (Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, 2020). La novedad, además, ocurre principalmente en el nombre y no es de estructura o mandato, ya que esta Autoridad Plurinacional es formalmente sucesora del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (art. trans. 2).

La Ley 300 también prevé la creación de otras dos nuevas instituciones: en primer lugar, un Consejo Plurinacional del Buen Vivir en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra, para el “seguimiento, consulta y participación en la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos” (art. 52, I), encabezado por el presidente. En segundo lugar, la Ley hace referencia a la Defensoría de la Madre Tierra como uno de los organismos “obligados a activar las instancias administrativas y/o jurisdiccionales, con el objeto de exigir la protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra” (art. 39, I). No se dieron plazos específicos para la creación de las dos instituciones mencionadas a través de una ley o reglamento especial, que hasta el momento no han sido creadas. En abril de 2021, el presidente Luis Arce anunció que el Legislativo estaba por pasar la Ley de la Defensoría de la Madre Tierra (Viceministerio de Comunicación, 2021), pero su aprobación fue finalmente suspendida debido a la oposición de grupos de interés, principalmente cooperativistas mineros, que la calificaron como “un ataque al sector minero, metalúrgico y manufacturero” (“Atentado contra sector minero metalúrgico y manufacturero”, 2021).

La Constitución de 2009 también creó como nueva instancia el Tribunal Agroambiental, como “máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental” (art. 186), con la atribución explícita, entre otras, de resolver “demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medioambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales” (art. 189, 1; ver también Ley 300, art. 36 y art. 39, I, 4). Sin embargo, a pesar de que la Ley del Poder Judicial (Ley 25 de 2010) establece un plazo de dos años para adecuar los códigos (art. tercero transitorio), hasta el momento no se ha aprobado ningún Código Procesal Agroambiental, lo que dificulta la atención y resolución de cualquier conflicto relacionado. Actualmente, el Tribunal Agroambiental tramita las demandas con base en una guía interna, sin tener seguridad jurídica de los procesos (Tribunal Agroambiental, 2020a). En 2021, los magistrados del Tribunal Agroambiental presentaron una propuesta de este Código al vicepresidente David Choquehuanca, que, sin embargo, generó resistencia en algunos asambleístas, por lo que no fue aprobada. Según la magistrada Elva Terceros (entrevista, 2021), “hay un imaginario colectivo de que, si se crean los instrumentos procesales para proteger los derechos de la Madre Tierra, no se podrán desarrollar actividades de explotación de recursos naturales que afecten a la naturaleza”.

Existen otros organismos con diferentes funciones en materia agraria y ambiental3. Las asignaciones presupuestarias a las instituciones especializadas en la protección del medioambiente, especialmente el SERNAP y el MMAYA, se han mantenido en niveles muy bajos en la última década, lo que incluso limita seriamente su funcionamiento básico. Al observar este entramado institucional en su conjunto, es claro que hasta el momento los derechos de la Madre Tierra no han sido incorporados en sus lineamientos institucionales, y no se han reportado casos en los que las instituciones hayan actuado de oficio en defensa de estos derechos, a pesar de que su mandato se los permitiría (entrevista con Higueras, 2021).

3.2. Jurisprudencia incipiente

Todavía en Bolivia no se ha desarrollado una jurisprudencia sustancial relacionada con los derechos de la Madre Tierra (“Roles distintos en relación a la Madre Tierra”, 2021). Según la abogada ambientalista Paola Cortés (entrevista, 2021), la aplicación no solo no ha arrancado, sino que incluso ha retrocedido en algunos aspectos. Esta situación contrasta con la de Ecuador, donde hay más de veinte sentencias relacionadas, entre otras, con la contaminación de los ríos, el uso de transgénicos, la minería e incluso el manejo de los tiburones (“Rights of Nature Law and Policy”, 2022).

En Bolivia, idealmente cualquier persona u organización que tenga conocimiento de una violación de los derechos de la Madre Tierra puede e, incluso, debe denunciarla (Ley 300, art. 39, 3). En función de ello existen tanto una protección administrativa (a través de las autoridades públicas) como una protección jurisdiccional (Ley 300, arts. 35 y 36). Para esta última, se establecen tres jurisdicciones competentes: la jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, otros tribunales y más de mil jueces de menor jerarquía; la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, administrada por sus propias autoridades; y la jurisdicción agroambiental, por el Tribunal Agroambiental junto con, actualmente, 36 tribunales ambientales en todo el país (Constitución Política del Estado, 2009, art. 179, I).

Sin embargo, el procedimiento para reclamar los derechos de la Madre Tierra aún no está definido y muchas veces no es claro qué jurisdicción seguir, como señala Cortés (entrevista, 2021): “No existe una vía crítica para presentar una queja. Es muy desalentador para quienes quieren emprender acciones legales”. Hasta la fecha, tampoco hay una definición de los delitos ambientales. Hay varios casos en los que el Tribunal Supremo Plurinacional declinó su competencia y los remitió explícitamente al Tribunal Agroambiental, que, de cualquier forma, hasta el momento ha recibido un número muy reducido de denuncias. Una de las razones de la escasa utilización de la jurisdicción agroambiental, en comparación con la jurisdicción ordinaria que está sobrecargada de casos judiciales, es también el desconocimiento de esta nueva instancia, incluso entre jueces y abogados.

Muchas denuncias relacionadas con temas ambientales son llevadas a través de la novedosa figura de la “acción popular”, prevista en el artículo 135 de la Constitución, que se interpone cuando se violan derechos colectivos. Uno de los problemas del proceso de acción popular es que generalmente lo resuelven los tribunales ordinarios y los jueces de garantía, que no tienen conocimientos especializados en materia ambiental. Según Cortés (entrevista, 2021), “el derecho ordinario es poco útil para los temas ambientales, esto también se refleja en las experiencias de otros países”. En general, existe un grupo muy limitado de expertos y juristas en derecho ambiental en Bolivia.

Al analizar la evolución de la jurisprudencia es útil distinguir tres niveles de incorporación de los derechos de la Madre Tierra: el uso complementario de estos derechos, su uso dentro del derecho medioambiental convencional y, finalmente, su enfoque sustantivo.

En el primer nivel encontramos toda una serie de autos, sentencias y resoluciones supremas, especialmente del Tribunal Supremo Plurinacional, en las que se menciona a la Madre Tierra de manera superficial o para añadir algún aspecto secundario al argumento principal. Ejemplo de este mecanismo es una acción popular interpuesta por un sindicato agrario del departamento de Cochabamba en 2016 por el uso y suministro comunitario de agua potable. En ese caso, para subrayar la importancia del recurso hídrico, los demandantes recurrieron a un lenguaje metafórico al afirmar que el agua “para el sector campesino e indígena es como la sangre de la Madre Tierra” (Sentencia Constitucional Plurinacional 0273/2016-S1, 2016, p. 2) y como “la sabia de la Madre Tierra que permite la subsistencia de sus hijos” (p. 15). El Tribunal consideró este aspecto intercultural en su sentencia al reconocer que “dentro una visión biocéntrica, donde los seres vivos, la tierra y lo que se encuentre adherido a ella se complementan” el derecho al agua es un “derecho autónomo íntimamente relacionado al medioambiente” (p. 15). Sin embargo, el principal argumento a favor de los demandantes fue el acceso al agua potable y a la salud como derechos fundamentales.

En un segundo tipo de jurisprudencia, la Madre Tierra ya no es una parte secundaria del argumento, sino el foco principal, aunque circunscrita a una visión antropocéntrica. En Uncía, un pueblo minero del Altiplano, tuvo lugar uno de los casos significativos de esta categoría. Guiados por la jueza agroambiental Maribel Ruiz Molina, en 2018 los representantes de una comunidad indígena (Ayllu Sikuya) iniciaron una conciliación con varias cooperativas mineras por la contaminación masiva de las aguas que afectaba a sus cultivos. En un proceso de formación y diálogo, se discutieron por primera vez las implicaciones de los nuevos derechos de la Madre Tierra, y estas consideraciones fueron un factor decisivo para convencer a las empresas mineras de revertir la situación de contaminación de décadas. Según la jueza Ruiz Molina (entrevista, 2021), el concepto de derechos de la Madre Tierra no fue comprendido inmediatamente, ni siquiera por la población indígena, ya que las primeras actividades extractivas en esta zona se remontan unos 40 años atrás. El caso pasó por diferentes vías administrativas, con la participación de las autoridades municipales competentes, y dio lugar a una mejora sustancial de las condiciones ambientales, a través de un paquete de medidas que incluyó la descontaminación del lecho del río, la reforestación y la construcción de un dique de cola (Tribunal Agroambiental, 2020b). En este caso el centro de la disputa fue la afectación de las comunidades y no la recuperación de los sistemas ecológicos, que en la zona implicaría un replanteamiento radical de las actividades mineras.

En una tercera línea de jurisprudencia, el medioambiente es sujeto de derechos. En este enfoque, el bien jurídico protegido no es un derecho individual sino un derecho colectivo difuso. La aplicación de este enfoque en Bolivia es reciente:

En 2011, cuando se acababa de aprobar la Ley 71, un grupo de ciudadanos de Tarija logró trasladar animales salvajes de un zoológico en condiciones precarias a centros especializados fuera de la ciudad. Curiosamente, en lugar de seguir una línea argumental convencional en torno a la protección de los animales, el Tribunal Constitucional hizo una interpretación amplia del derecho constitucional a un “medioambiente saludable, protegido y equilibrado” (Tutela por traslado de zoológico, 2011, p. 33). Como fundamento para otorgar la protección solicitada, afirmó que existe un “interés difuso cuya titularidad descansa en todos los miembros de la colectividad y su afectación involucra no solo y esencialmente al hombre, por el contrario, en igualdad de condiciones a todos los elementos de los cuales está compuesto el medioambiente y sus distintos ecosistemas” y que, por lo tanto, “al descuidarse, maltratarse o eliminarse un componente de la cadena biológica, incide negativamente en todo el sistema natural, del cual forma parte el ser humano” (III, 4).

En una sentencia más reciente sobre la expropiación de terrenos públicos en el municipio de Quillacollo en Cochabamba, el Tribunal Agroambiental recurrió a la Ley 300 aplicando los principios de precaución y prevención de posibles daños a la Madre Tierra para asegurar la recarga hídrica del lugar en cuestión (Mérida Balderrama vs. director nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2019).

Dada la relativa novedad de la figura de la tutela de la Madre Tierra, los juristas bolivianos también se remiten con frecuencia a la legislación y jurisprudencia internacional. Un caso significativo que ha inspirado la jurisprudencia en este contexto fue una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal regional con sede en San José, Costa Rica. En el concepto emitido por la Corte, varios derechos fundamentales “requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales” (Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, 2017). En otras palabras, el bien jurídico de un medioambiente equilibrado precede en cierta medida a los derechos humanos, ya que “la degradación del medioambiente y los efectos adversos del cambio climático afectan al goce efectivo de los derechos humanos” (47).

En otro plano, la jurisprudencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza contiene argumentos ecocéntricos bastante elaborados. Para la materia, en Bolivia hay dos sentencias. En el caso de la construcción de la carretera del TIPNIS, al que nos vamos a referir más adelante, esta corte estableció en 2019 la culpabilidad del que “el estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS como defensores de la Madre Tierra e incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra” (Isiboró Sécure National Park and Indigenous Territory [TIPNIS], 2019, p. 24).

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza también investigó una serie de incendios forestales que sucedieron entre julio y octubre de 2019 en la región de la Chiquitanía, una extensa planicie ubicada entre el Gran Chaco y la Amazonía al sudeste de Bolivia. El evento causó la pérdida de aproximadamente cinco millones de hectáreas, por lo que fue considerado uno de los desastres ecológicos más graves de la última década. La afectación fue especialmente fuerte en territorios indígenas y áreas protegidas (CEJIS, 2019, p. 2). El Tribunal dictaminó en nombre de “todos aquellos animales y plantas que no tienen voz, aquellos refugiados ambientales cuyos derechos han sido violados por estos incendios” (Chiquitanía, Chaco and Amazonía v. the Plurinaational State of Bolivia, 2020), que el Estado, en sociedad con el agronegocio, cometió ecocidio (p. 129), entendido como “un daño o destrucción masiva del ‘sistema ecológico’, es decir, de la biodiversidad y los ecosistemas producidos por el ser humano” (p. 78). En definitiva, consideró que la responsabilidad de las autoridades era doble, ya que no solo no tomaron las medidas adecuadas para extinguir el incendio, sino que propiciaron las condiciones legales para hacerlo posible. Aunque las decisiones del tribunal no son vinculantes, sus veredictos y análisis jurídicos tienen cierta repercusión a nivel internacional. En Bolivia, el fallo fue ampliamente comentado en los medios de comunicación.

3.3. Coherencia y articulación de los derechos de la Madre Tierra

Aparte de las Leyes 71 y 300 (y sus reglamentos), son muy pocos los instrumentos legales con enfoques ecocéntricos en el derecho boliviano a los que pueden recurrir los defensores de la Madre Tierra. Recientemente, en septiembre de 2021, algunas autoridades municipales del departamento de La Paz resolvieron declarar al Lago Sagrado Titicaca (en quechua Quta Mama) como sujeto de derecho (Cámara de Senadores, 2021). En 2020, los legisladores también debatieron un proyecto de ley para tipificar el ecocidio como delito de lesa humanidad (Proyecto de Ley 275/2020-2021), pero el proceso quedó suspendido.

En el marco del bloque de constitucionalidad (Constitución Política del Estado, 2009, art. 410, I), también se aplican los tratados y convenios internacionales que Bolivia ha ratificado, entre ellos el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América (OEA, 1940) y la Convención sobre los Humedales (1971). En cuanto a la relación especial de los pueblos indígenas con su territorio y su hábitat, también se aplican el Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y varios otros instrumentos y jurisprudencia regionales e internacionales. El Acuerdo de Escazú (CEPAL, 2018), ratificado por Bolivia en 2019, tiene el potencial de fortalecer el acceso a la información ambiental y la adecuada participación pública en los proyectos de extracción de recursos.

Además de la ausencia de un núcleo jurídico coherente e integrado que proteja los derechos de la naturaleza en sus dimensiones subjetiva (de contenido) y adjetiva (de procesos), se pueden identificar dos retos adicionales. Por un lado, sigue vigente la legislación anterior a la nueva Constitución de 2009, con un enfoque marcadamente antropocéntrico, que requiere de una urgente actualización como lo prevén la Ley 300 (art. 3.3), y, entre otros, la Ley de Medio Ambiente (Ley 1333 de 1992) y la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715 de 1996).

Un segundo aspecto mucho más grave aún es la introducción adicional de nueva legislación con un alto potencial para violar los derechos de la Madre Tierra. En términos técnicos, se trata de “contrapesos” y “elementos neutralizantes” (Barié, 2004) que pueden incidir en una creciente “brecha de implementación” (concepto desarrollado por Rodolfo Stavenhagen, ver Aparicio Wilhelmi, 2011, p. 19). En el caso boliviano, algunos autores hablan incluso de “desconstitucionalización” (De Sousa Santos y Exeni Rodríguez, 2013, p. 723), “domesticación” (Garcés, 2011) y “miniaturización” (Yanes Rizo como se cita en Barié, 2004, p. 33) de los postulados constitucionales, ya que, además, los mecanismos de control constitucional previstos por la Constitución (arts. 196-204) no han sido efectivos en estos casos.

Existen varias áreas de políticas públicas con alto riesgo de “neutralizar” o “erosionar” los principios ecocéntricos contenidos en forma incipiente en la legislación boliviana, entre estas, el sector minero, los hidrocarburos, el uso de la tierra y los recursos, el ordenamiento territorial y los pueblos indígenas. Ejemplos de ello son la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535 de 2014), que restringe los principios constitucionales de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Otro caso ilustrativo en este sentido fue el desarrollo de medidas legislativas que promueven la expansión de la frontera agrícola en tierras bajas, popularmente también llamado “paquete incendiario”, por incentivar la quema de bosques: “Los incendios que azotaron Santa Cruz [en 2019] han sido una consecuencia directa de las expectativas sobredimensionadas que despertaron las recientes políticas gubernamentales de desprotección de los bosques, cancelación de las sanciones y multas para la tala y la quema ilegal y autorizaciones de asentamientos” (Colque, 2019, pp. 79-80).

3.4. Creciente presencia de la Madre Tierra en los conflictos sociales

Frente a los insuficientes mecanismos de protección de los derechos de la Madre Tierra, e incluso de los derechos ambientales convencionales básicos, muchos conflictos socioambientales locales tienden a escalar y salir fuera de los cauces institucionalmente previstos. El Atlas de la Justicia Ambiental4, editado por la Universidad Autónoma de Barcelona, identifica actualmente 42 casos de comunidades implicadas en conflictos ambientales de gran escala en Bolivia. Ejemplos actuales son las protestas por la exploración petrolera en el territorio indígena Takovo Mora Guaraní, el debate por la construcción de una represa hidroeléctrica en el Parque Nacional Madidi y el conflicto por la exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Nacional de Tariquía (Departamento de Tarija) por parte de la empresa brasileña Petrobras (Chinche Callizaya, 2019).

Algunos de los conflictos socioambientales trascendieron el ámbito local e incidieron a nivel nacional. En 2011, por ejemplo, varias organizaciones indígenas de tierras bajas se movilizaron contra la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), que referimos antes. En el transcurso de este conflicto, que conmovió la opinión boliviana durante meses y dejó varios heridos, diversas organizaciones indígenas exigieron el derecho a la consulta previa, libre e informada y reclamaron la intangibilidad del territorio (Centro Cuarto Intermedio, 2012; Chávez et al., 2012; Fundación UNIR Bolivia, 2011; Laing, 2015). Aparte de referirse a los derechos los pueblos indígenas, que están más establecidos en Bolivia que los de la naturaleza, los pliegos y las declaraciones de las organizaciones indígenas durante sus marchas se refirieron frecuentemente a la protección de la “Loma Santa”como una variación del concepto más genérico de la Madre Tierra, entendida como refugio seguro que protege contra todo tipo de amenazas (Springerová y Vališková, 2016, p. 165).

En otro plano, en octubre de 2019, como reacción a la inacción del Gobierno frente los incendios forestales en la Chiquitanía, por primera vez en Bolivia hubo una movilización nacional explícitamente a favor de una mayor protección del medioambiente (CEDIB, 2020; CEJIS, 2020). La CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) convocó la “Décima Marcha Indígena por la Vida y en defensa del Bosque” exigiendo, entre otras cosas, la declaración de desastre nacional para agilizar la ayuda internacional, la derogación de las leyes que permiten la deforestación y el cese de nuevos asentamientos en la región (Escobar, 2019). En sus peticiones, las referencias al marco legal relacionado con los derechos de los indígenas y de la Madre Tierra fueron generalizadas. Una gran diversidad de actores sociales se sumó al pliego, entre ellos, estudiantes, ecologistas, feministas e investigadores, y gran parte de las organizaciones no gubernamentales de Bolivia (“Nació coordinadora en defensa de la naturaleza y naciones”, 2019). Estos ejemplos ilustran la creciente difusión y el arraigo de ideas ecocéntricas entre diferentes actores sociales y su incorporación en el repertorio de acciones colectivas, lo que matiza la tesis de Kauffman y Martin (2021), quienes sostienen que “los movimientos sociales bolivianos no han invocado los derechos de la naturaleza” (p. 135).

Ante la creciente división interna de las organizaciones tradicionalmente indígenas y campesinas en secciones orgánicas y otras intervenidas por el Gobierno, en los últimos años han surgido nuevos colectivos independientes. Un ejemplo destacado es la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), que agrupa a las organizaciones comunitarias afectadas por los proyectos extractivos y se ha convertido en una fuente de información y alerta temprana sobre los riesgos ambientales en el país. Bolivia tiene históricamente una amplia red de organizaciones no gubernamentales relacionadas a la temática ambiental, indígena y territorial, que siguen activas, pese a los intentos gubernamentales de restringir sus espacios en la sociedad civil (shrinking space of civil society, Anheier et al., 2019)5.

El intercambio entre defensores y especialistas del medioambiente a nivel latinoamericano se intensifica cada vez más, como indican varios entrevistados, especialmente con Perú, Argentina y Chile, a menudo promovido por organizaciones regionales como AIDA6, la plataforma internacional de noticias medioambientales Mongabay7 y organismos multilaterales como el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Lui Laura Zapana (entrevista, 2021), una abogada activista, por ejemplo, compartió en 2021 las lecciones aprendidas en Bolivia con los miembros de la Asamblea Constituyente chilena. La creciente identificación de los ciudadanos (especialmente mujeres) con los derechos de la naturaleza se constata incluso en una de las primeras encuestas sobre el tema (aunque solo se centró en el área metropolitana), realizada por la ONG Ciudadanía: “9 de cada 10 personas, creen que las plantas y los animales tienen tanto derecho a existir como los seres humanos” (2018, p. 19).

Sin embargo, dada la gran variedad de sectores que favorecen y apoyan las políticas públicas de extracción y uso intensivo de los recursos naturales, muchas protestas suelen tener un alcance limitado. En los últimos quince años se ha consolidado en Bolivia un nuevo bloque dominante de grupos tradicionales y emergentes en la economía y la política, apoyado por un amplio régimen normativo. Sin entrar en un análisis detallado, en general es posible diferenciar, por un lado, los grupos tradicionalmente vinculados al sector exportador y agroindustrial8, y, por otro lado, la existencia de un amplio sector de actores antes semiformales y subalternos, como cooperativistas, cocaleros o colonizadores, que bajo el gobierno de Evo Morales han consolidado un estatus legal y se han beneficiado ampliamente de sus políticas.

Reflexiones finales

Desde la década de los noventa, los pueblos indígenas de América Latina han sido uno de los principales impulsores de las reformas del Estado (Assies et al., 1999). Sin embargo, como observan Gutiérrez Chong et al. (2015, p. 42), retomando una reflexión de Valladares sobre la legalización de las demandas indígenas (2007, p. 196), pese a su trabajo arduo de movilización social e incidencia política, los cambios institucionales y legales logrados han dejado muchas veces una “cosecha amarga”, es decir, resultados prácticos muy limitados en relación con el esfuerzo implicado. Esto también es cierto para el caso del reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra en Bolivia, entendido como una demanda que busca una transformación social basada en el derecho (rights-based demands).

Fue el Pacto de Unidad quien en 2010 tradujo la costumbre milenaria de respeto a la Pachamama a un lenguaje jurídico coherente y elaborado. De esta manera trazó una posible hoja de ruta para transitar hacia un modelo ecocéntrico. Sin embargo, habiendo tomado el liderazgo en la temática el gobierno del MAS, las propuestas originales perdieron su alcance y quedó reducida la agencia social de los impulsores indígenas. Las Leyes 71 y 300 se redactaron al ritmo de conferencias internacionales en las que Bolivia buscaba cierto protagonismo. Mientras la Ley 71 es una síntesis parcial de la propuesta del Pacto de Unidad, la Ley 300 plantea una competencia entre los derechos de la naturaleza y los derechos sociales, como el de vivir sin pobreza. Esto creó un imaginario erróneo de colisión entre los derechos de la naturaleza y los derechos sociales. Finalmente, la amplitud de derechos de la legislación boliviana pro-Madre Tierra (scope) quedó reducida por un giro antropocéntrico; y su fuerza legal (strength), diluida en instituciones ficticias.

Al mirar la eficiencia y el impacto de esta legislación, constatamos que su contribución al fortalecimiento y mantenimiento de ecosistemas específicos ha sido mínima. Ninguna de las leyes desarrolló su potencial transformador: la institucionalidad prevista para la protección natural, depositada en la Defensoría de la Madre Tierra y el Consejo Plurinacional de la Madre Tierra como instancias de consulta, nunca se estableció. El nuevo Tribunal Agroambiental, a pesar de contar con una amplia red de sedes en el país, está infrautilizado, ya que la mayoría de los casos ambientales pasan por la justicia ordinaria. En cuanto a la jurisprudencia, aún es incipiente, y son una excepción los casos en los que se protege el medioambiente como un bien jurídico. Frente a un extenso desarrollo legislativo extractivista, los derechos de la Madre Tierra en Bolivia quedaron finalmente aislados y “en soledad”. A pesar de todas estas inconsistencias, las dos leyes en cuestión constituyen hoy el único referente legal para defender los derechos de la Madre Tierra en medio de una legislación casi completamente antropocéntrica y son referencia obligada a nivel regional.

Con todo, el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra tuvo cierto efecto simbólico: la sociedad boliviana hoy está más sensibilizada ante los temas ambientales, como lo demuestran las movilizaciones sostenidas durante los incendios en la Chiquitanía de 2019. Hay una nueva generación de organizaciones sociales que defienden sus territorios y comienzan a intercambiar a nivel regional, como la Coordinadora Nacional en Defensa de los Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). Existen amplios sectores sociales, algunos con fuerte arraigo local y comunitario y otros de origen más urbano y juvenil, que asumen como propia la causa de la protección del medioambiente y frecuentemente hacen referencia a los derechos de la Madre Tierra, aunque rechazan su uso instrumental y retórico.

El caso boliviano deja varias lecciones. Muestra la importancia de situar el mantenimiento de los ciclos ecológicos como objetivo superior del desarrollo (o del buen vivir), preferentemente a nivel constitucional. Mientras la sociedad aspire a un desarrollo con fuertes características antropocéntricas, los derechos de la Madre Tierra quedarán fácilmente en segundo plano. También deja evidencia de la importancia de las instituciones que defienden estos derechos ex officio y de los tribunales especializados. Por último, los derechos de la Madre Tierra deben articularse de forma coherente con la legislación pertinente, por ejemplo, sobre minería, bosques, derechos de los pueblos indígenas y recursos naturales. Existen las condiciones legales y las experiencias prácticas acumuladas para que —más allá de la grandilocuencia—Bolivia dé un paso más consistente hacia un modelo de desarrollo ecocéntrico.

Tablas

Tabla 1.

Criterios para medir el alcance de las normas a favor de la naturaleza. Fuente: elaboración propia con base en Kauffman y Martin (2021, pp. 15 y 61). Fuentes: Ley de Derechos de la Madre Tierra, 2010; Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 2012; Pacto de Unidad, 2011. Los puntos destacados en rojo indican aspectos que ponen en riesgo los derechos de la naturaleza por su orientación antropocéntrica.