Gestión y reconocimiento institucional en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán*

Lizzette Selene Fernández Márquez**

Universidad Autónoma de Nuevo León (México)

José Raúl Luyando Cuevas***

Universidad Autónoma de Nuevo León (México)

Avecita Gatica Gómez****

Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 9 • mayo-junio 2024 • pp. 77-103

https://doi.org/1053010/VFMC6053

Recibido: 21 de julio de 2023 | Aceptado: 23 de abril de 2024

Resumen. Esta investigación tiene como objetivo describir, desde una perspectiva de gestión e implementación, el reconocimiento institucional del uso racional de los recursos comunes en una reserva mexicana. Considerando que, tras su declaración como reserva, se integraron nuevos sistemas de manejo ambiental, la población local tuvo que integrar nuevas instituciones y, con ello, acciones permitidas y prohibidas. La estrategia metodológica consistió en un estudio de corte mixto que incluyó encuestas en ocho municipios con una muestra por conveniencia de 400 personas y entrevistas a informantes clave. Los resultados revelan que, aunque la configuración inicial por decreto fue de arriba abajo, no se difundió la información necesaria para que todos los habitantes reconocieran a las instituciones que ahora eran responsables de las nuevas políticas. Por lo tanto, después de casi 24 años, sigue pendiente la necesidad de una gestión integrada y participativa, que incluya activamente a la comunidad local y a las diversas entidades involucradas.

Palabras clave: bienes comunes, entidades anidadas, gestión ambiental, gobernanza, reconocimiento institucional

Management and Institutional Recognition in the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve

Abstract. This research aims to describe the institutional recognition of the rational use of common resources in a Mexican reserve from a management and implementation perspective. After its declaration as a reserve, new environmental management systems were established, and the local population had to incorporate new institutions and, with this, new permitted and prohibited actions. The methodological strategy consisted of a mixed study that included surveys in eight municipalities with a convenience sample of 400 people and key informant interviews. The results reveal that, although the initial configuration by decree was top-down, the information that all inhabitants needed to recognize the institutions responsible for the new policies was not disseminated. Therefore, after almost 24 years, the need for an integrated and participatory management that actively includes the local community and the various entities involved is still pending.

Keywords: common goods, environmental management, governance, institutional recognition, nested entities

Gestão e reconhecimento institucional na Reserva da Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán

Resumo. Esta pesquisa tem como objetivo descrever, a partir de uma perspectiva de gestão e implementação, o reconhecimento institucional do uso racional dos recursos comuns em uma reserva mexicana. Considerando que, após sua declaração como reserva, foram integrados novos sistemas de gestão ambiental, a população local teve de integrar novas instituições e, com isso, ações permitidas e proibidas. A estratégia metodológica consistiu em um estudo misto que incluiu pesquisas em oito municípios com uma amostra de conveniência de 400 pessoas e entrevistas com informantes-chave. Os resultados revelam que, embora a configuração inicial por decreto tenha sido feita de cima para baixo, as informações necessárias para que todos os habitantes reconhecessem as instituições que agora eram responsáveis pelas novas políticas não foram divulgadas. Portanto, depois de quase 24 anos, a necessidade de uma gestão integrada e participativa, que inclua ativamente a comunidade local e as várias entidades envolvidas, ainda está pendente.

Palavras-chave: bens comuns, entidades envolvidas, gestão ambiental, governança, reconhecimento institucional

La gobernanza y la gestión de bienes comunes en Áreas Naturales Protegidas (ANP) se han explorado en diversas investigaciones que resaltan la importancia de la colaboración comunitaria, el aprendizaje colectivo, el manejo adaptativo en la conservación y el uso sostenible de recursos naturales. Puede tomarse como ejemplo el estudio de Schultz et al. (2019), en la Reserva de la Biosfera Kruger to Canyons en Sudáfrica, cuyo marco de desarrollo es la gobernanza ambiental apoyada en el monitoreo. Buscando conocer las experiencias en la realización de políticas, proyectos y programas de los monitores, esta investigación ha encontrado que existe la necesidad de crear redes para la generación de fondos, impulsar programas para el control de la caza furtiva y estrategias de empleo para disminuir la pobreza, por medio de la integración de instituciones como proveedoras para la implementación de programas de vigilancia, patrullas y educación ambiental.

En México, puede señalarse el estudio de Maldonado Miranda et al. (2020) sobre la gestión de la vida silvestre y conservación en la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa (México), en la Huasteca Potosina. Lo autores destacan la necesidad de crear estrategias participativas a partir de la identificación de desafíos como la falta de colaboración interinstitucional, que tuvo como consecuencias el manejo inadecuado de los recursos naturales, poca integración social e insuficiente voluntad institucional. Ante esta problemática, se buscó crear un comité de vigilancia que permitiera dar a conocer los compromisos, derechos y obligaciones de la localidad en cuanto al uso de esta reserva. Con ello, se buscó generar procesos de gestión participativa para el monitoreo de la zona, creando espacios e incorporando instituciones encargadas de la administración de la Reserva que busquen un beneficio comunal, promoción de políticas públicas y sobre todo intercambio de información.

Por su parte, Ballinas Cano (2019) analiza la gestión de recursos naturales en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas. Señala que las restricciones formales desde su creación han reordenado territorialmente la zona y causado descontento social por políticas de uso de tierra conservacionistas. Esto ha restringido la participación comunitaria en la gestión ambiental, a pesar de la intervención de entidades como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor). No obstante, las instituciones comunitarias informales han promovido cambios positivos, como la reducción de la caza furtiva y la implementación de pagos por servicios ambientales. Con esto han contribuido a una gestión sostenible y a la valorización económica del bosque.

El estudio de Ruiz-Ballesteros (2017) profundiza en el caso de la comunidad en Floreana, Galápagos, con la introducción de una perspectiva contemporánea sobre la gestión colectiva de recursos, especialmente el agua, en un contexto insular. En él se resalta cómo el turismo y la pesca industrial se integraron a la gestión local de recursos, con énfasis en un modelo de desarrollo sustentable centrado en la autoorganización, que promueve la participación comunitaria y la integración de la conservación ambiental.

El caso de la presente investigación es el de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), ubicada en el sur de México, entre los estados de Puebla y Oaxaca. Cabe destacar que en septiembre de 1998 se declaró ANP, para 2012 se designó Reserva de la Biosfera y en 2018 obtuvo su nombramiento como patrimonio mundial de la humanidad, en bien mixto (Semarnat y Conanp, 2013).

En su polígono se ubican 51 municipios, 20 del estado de Puebla (Tehuacán-Zapotitlán) y 31 de Oaxaca (Valle de Cuicatlán), y existe un área de gran biodiversidad y endemismo que se gestiona desde el gobierno federal mediante la Conanp, encargada de evaluar y asegurar la efectividad en la gestión de la Reserva. Para 2020 esta alojaba una población de 675 000 habitantes, en una superficie de 490 186,87 hectáreas. (Semarnat y Conanp, 2013).

La evaluación a la gestión de la Conanp en 2023 arrojó datos sobre el nivel de efectividad de las políticas implementadas (tabla 1). En los resultados se sugiere que la RBTC ha experimentado mejoras en la mayoría de los aspectos evaluados, como son su efectividad, la planificación, su administración financiera, el uso de los recursos y las prácticas de manejo. Sin embargo, hay una preocupación notable en el área de gobernanza y participación social, en la que se observa un decremento, lo que podría indicar problemas en la inclusión de la comunidad o en la estructura de toma de decisiones; además, este aspecto requiere atención para asegurar una gestión integral y participativa de la Reserva.

|

RBTC |

Índice de efectividad |

Índice de contexto y planificación |

Índice administrativo y financiero |

Índice de usos y beneficios |

Índice de gobernanza y participación social |

Índice de manejo |

|

Incremento |

Incremento |

Incremento |

Incremento |

Decremento |

Incremento |

Tabla 1. Evaluación de efectividad en la RBTC. Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en Conanp (2023, p. 11).

La ausencia de reconocimiento institucional puede exacerbar los conflictos por el acceso y uso de los recursos comunes, especialmente en áreas donde son vitales para la subsistencia de las comunidades. Los conflictos pueden surgir entre diferentes grupos de usuarios y ocasionar que los derechos de la población local se ignoren o violen. Esto puede llevar a la exclusión y marginalización, y afectar su modo de vida, cultura y economía.

Por tanto, el presente estudio se enfoca en analizar cómo la falta de comunicación efectiva sobre las reglamentaciones y los organismos de gestión podría haber limitado la funcionalidad de la Reserva. Es decir, a pesar de las intervenciones federales y estatales, existe la preocupación de que segmentos de la comunidad no se sientan parte del proceso de gestión o no reconozcan las autoridades implicadas. Este aspecto es crucial para evaluar la eficacia de la gobernanza y la participación comunitaria en la conservación del área. La investigación busca determinar si, tras años de haber sido declarada como ANP, los habitantes reconocen y colaboran con las instancias gubernamentales encargadas de promover el buen funcionamiento de la Reserva como un recurso común.

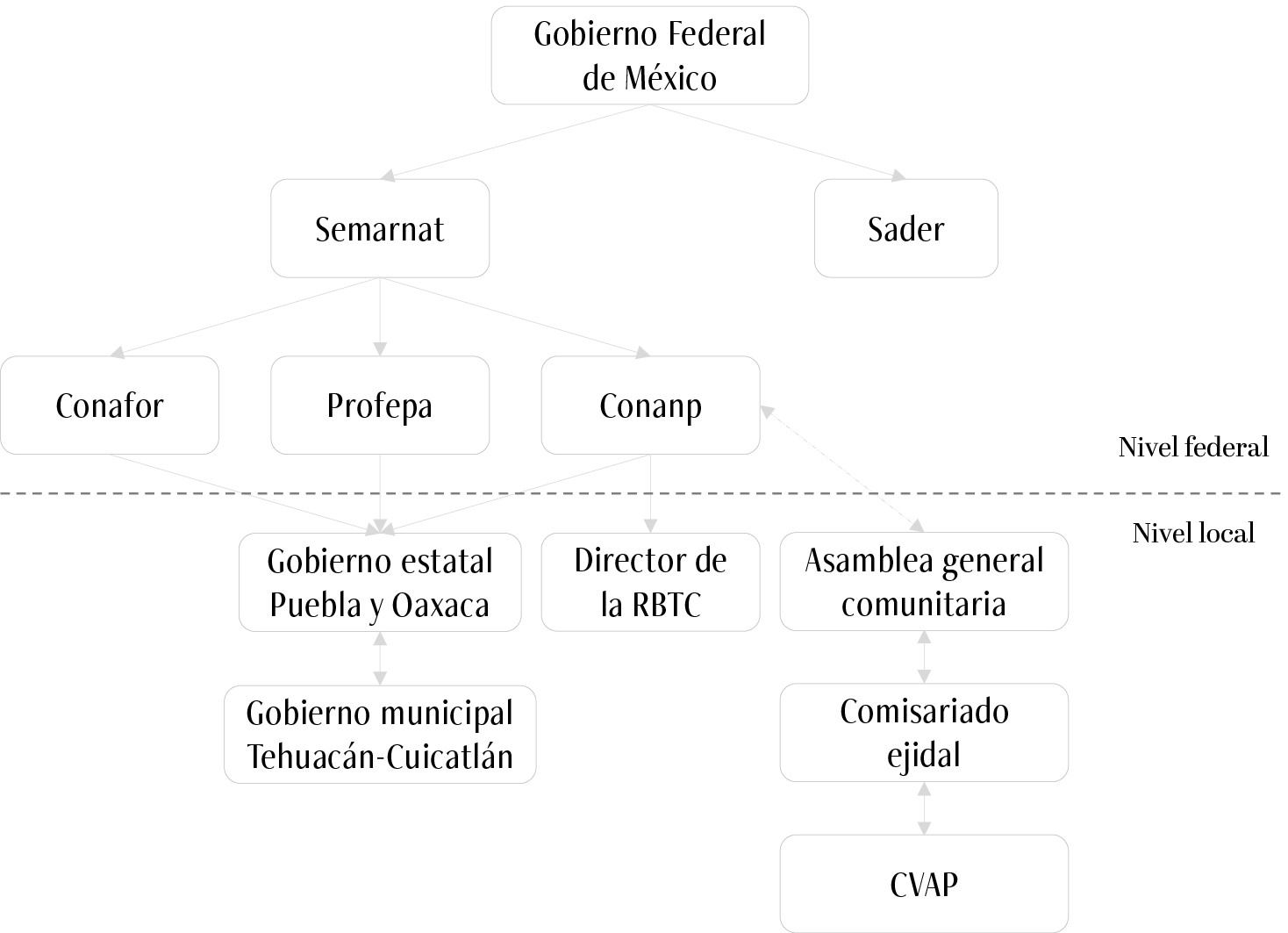

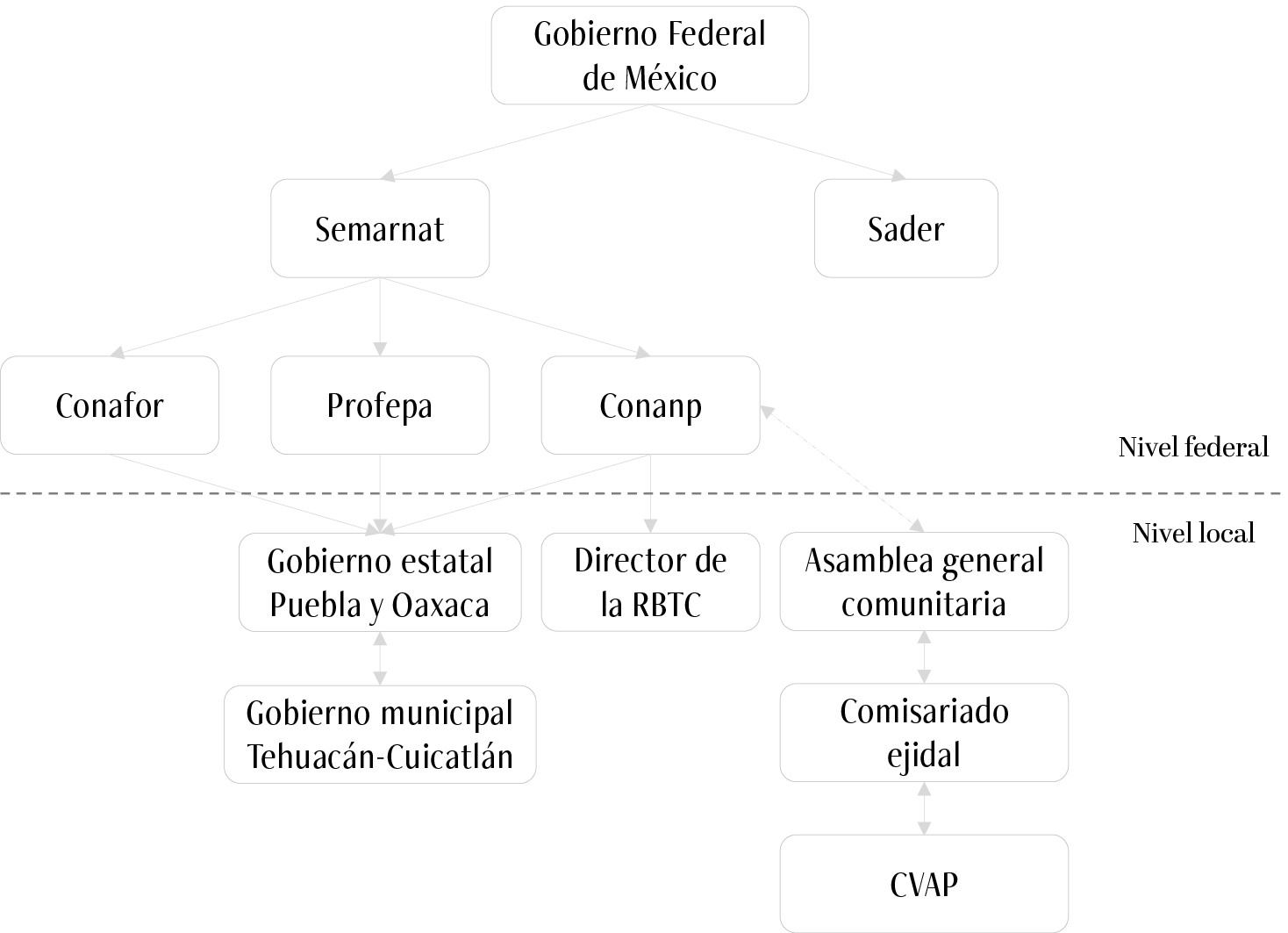

Para abordar estos retos, es esencial entender el papel y la interacción de entidades clave en la gestión de la Reserva, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y autoridades locales. La efectiva colaboración entre estas organizaciones es fundamental para superar los desafíos de gobernanza y fomentar una participación social que contribuya a la conservación y el desarrollo sostenible de la RBTC.

La Semarnat tiene la misión de incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Así, busca conformar una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable (2017).

La Conanp (2024) es el organismo encargado de la administración de las ANP, para su preservación y sustentabilidad de ecosistemas representativos de México, mediante la planeación, gestión y administración efectiva, equitativa, honesta y transparente del sistema mexicano de áreas naturales protegidas.

La Profepa (2024), encargada de procurar la justicia ambiental mediante la vigilancia y aplicación de la legislación ambiental, tiene la facultad de imponer sanciones en caso de violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

La Conafor promueve la capacitación en gestión forestal. Además, impulsa la producción y venta de productos forestales no maderables como plantas medicinales, hongos y artesanías (Conafor, 2016). Sader (s. f.) es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo para el sector agropecuario a partir de las cadenas productivas.

Los gobiernos municipales de Puebla y Oaxaca trabajan en coordinación con autoridades federales y estatales, aunque sus responsabilidades son en el ámbito local, para mantener un control y vigilancia de actividades que se realizan dentro de la Reserva, regular el uso de suelo, promover y concientizar a las comunidades locales para participar en la conservación ambiental. Por último, se ubica el comisariado ejidal1, encargado de representar y administrar los intereses del ejido en relación con la RBTC, lo que incluye la gestión de tierras y recursos naturales. Además, trabaja con autoridades federales, estatales y municipales en la planificación y ordenamiento de la Reserva.

A continuación, se presenta un diagrama de los organismos que participan en la gestión de la RBTC:

Figura 1. Organismos que participan en la administración general de la RBTC. Fuente: elaboración propia.

Marco teórico: reconocimiento institucional con base en los bienes comunes de Elinor Ostrom

La reflexión teórica que hace Elinor Ostrom es sobre la premonición que haría en su momento Garrett Hardin (1968, p. 1243):

La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos.

Su crítica establece un postulado de racionalidad individual que sustenta la teoría de mercado y que bajo esos términos no tiene el resultado más deseado para el conjunto de la sociedad. Por esto Ostrom se pregunta cuál sería el cambio que se requiere para llegar a un resultado óptimo, teniendo en cuenta que no es fácil, pues depende de muchas variables —como pueden ser las características específicas de cada lugar—. Aunque dos territorios sean similares en muchas cosas, la ejecución de las mismas prácticas que dan buenos resultados para el cuidado de los recursos naturales y sus habitantes en uno de ellos no asegura su éxito en otro.

En el caso específico de los países no desarrollados, Ostrom señala que para superar la problemática de los recursos comunes han seguido “el consejo político de centralizar el control y la regulación de los recursos naturales, como tierras de pastoreo, bosques y pesquerías” (Ostrom, 2011, p. 48). En el caso que aquí nos compete, el Gobierno mexicano siguió, en general, esa recomendación, pero con algunos matices propios de las características rurales del país.

Así, una autoridad federal designó un director para la Reserva y un equipo especializado desarrolló un programa de manejo con complejidades técnicas que sugieren una participación limitada o marginal de las comunidades locales. Estas reglas impuestas, aunque destinadas al bienestar y protección de la Reserva, no tomaron en cuenta el impacto socioeconómico en los habitantes debido a los nuevos límites en el uso de recursos naturales.

En este sentido, habría que recordar que Ostrom se refiere a RUC como una categoría aplicable a la mayoría de los sistemas denominados recursos naturales, que enfrentan condiciones de mayor fragilidad institucional, derivadas de presiones de apropiación y de retos de provisión (Merino Pérez, 2014).

Es decir, cuando las sociedades o comunidades utilizan los bienes comunes, generan demanda o coacción de estos recursos, de manera que resulta importante establecer sistemas o instituciones reguladoras que busquen prevenir o evitar su degradación, desde una lógica de uso sustentable. Esto requiere, a su vez, que toda la comunidad comprenda y reconozca la necesidad de dichas acciones.

Sobre uno de los requisitos para que los individuos cooperen de buena manera, dice Ostrom lo siguiente:

Cuando los apropiadores discuten y acuerdan abiertamente sobre sus propios niveles de apropiación y sus propios sistemas de sanciones, las violaciones de los acuerdos se mantienen en un nivel muy bajo, se requieren pocos castigos y se llega a resultados cercanos a los óptimos. (Ostrom, 2011, p. 11)

Es decir, aunque a nivel federal y estatal se establecieron instituciones y sistemas reguladores, faltaba el compromiso de los que estaban directamente involucrados en el cuidado, manejo, restauración y apropiación de esos recursos: la población.

Con el paso del tiempo, algunos habitantes o sus representantes ganaron cierto protagonismo al participar en programas propuestos por las dependencias gubernamentales. Sin embargo, de nuevo se debe remarcar lo señalado por Ostrom:

El hecho importante es que los usuarios locales tengan acuerdos sobre las reglas de definición de límites, los mecanismos de solución de conflictos, los planes de monitoreo, las sanciones graduadas apropiadas y sus propias reglas relacionadas con otros principios de diseño. (2011, p. 13)

Se debe tener presente que, aunque el programa de manejo marca los límites de una manera dada, todos los habitantes tendrían que conocerlos de manera clara. Así, aunque no los acepten completamente, los pueden asimilar y entender las consecuencias de no acatarlos, sanciones que en general fija una dependencia federal.

En el contexto mexicano, el sistema de ejidos se presenta como la forma más cercana a una participación de los usuarios en acuerdos sobre la gestión de bienes comunes. Se genera una propiedad social, que permite la toma decisiones colectivas sobre sus tierras. Sin embargo, dada la historia de dominio prolongado por un partido único y la transición tardía hacia la democracia en la década de 1980, la realidad ha estado lejos de este ideal. Debido a la falta de una cultura democrática arraigada, en muchos casos la práctica difiere significativamente de la teoría, y predomina lo contrario a la participación democrática deseada.

Por tanto, pensar que desde el inicio del decreto se consideró la opinión y participación de todos los afectados, sobre todo los más desamparados (como es el caso de los campesinos que siembran en parcelas), para llegar a arreglos que puedan solucionar los conflictos en lo que ahora es la Reserva y velar por los intereses de todos los individuos que la habitan, puede resultar ingenuo.

El problema es que, si se imponen normas, estas solo podrán funcionar cuando quien las impone tiene toda la información disponible sobre la problemática global del bien común. Como esto es imposible, tienen que involucrar en su solución también a los directamente afectados en discusiones abiertas para llegar a acuerdos que puedan dejar satisfechos o informados a todos los habitantes.

Ostrom (2011) deja entrever una organización de abajo hacia arriba en los casos de éxito. Consiste en considerar los arreglos básicos a los que han llegado los propios habitantes en sus actividades rutinarias, que tienen que ver con los límites en la apropiación y su responsabilidad como proveedores. Así, deben ser considerados en la organización y leyes que se realicen a nivel municipio, estado y país.

Como lo indican Bache y Flinders (2004), para que exista esta gestión múltiple se debe crear un proceso de coordinación y colaboración entre estos diferentes niveles y actores conocida como gobernanza multinivel. Consiste en la confluencia de diferentes actores públicos y privados, donde aparentemente el Estado no posee el monopolio de los vínculos y relaciones, sino que su centralidad se desplaza para el diseño de las políticas públicas y, así, se materializan relaciones horizontales con los actores no estatales y verticales entre los niveles territoriales de gobierno.

Del mismo modo, en Trench et al. (2018), retomando a Saito-Jensen (2015), se sostiene que la gobernanza multinivel involucra un conjunto numeroso de actores estatales y no estatales ubicados en diferentes niveles, como el local (subnacional), el nacional y el global. El desafío identificado por los teóricos de la gobernanza multinivel es que estos diversos niveles de gobierno deben alinearse de alguna manera para permitir la definición de objetivos colectivos (p. 3).

Materiales y métodos

Para alcanzar los objetivos planteados, se optó por un enfoque mixto, con encuestas para una muestra de 400 personas seleccionadas mediante un muestreo por conveniencia. Esta técnica se eligió debido a limitaciones económicas, de tiempo y dificultades para el acceso a ciertas áreas.

Este tipo de muestreo facilitó la selección no aleatoria de participantes, priorizando la facilidad de acceso y su disponibilidad. El proceso comenzó con un pilotaje en Zapotitlán de las Salinas, elegido por sus condiciones de seguridad y el conocimiento previo de la zona. Durante esta fase se implementó un cambio metodológico significativo: la identificación de logotipos de instituciones relevantes para el estudio. Para facilitar este proceso se optó por imprimir los logotipos y mostrarlos directamente a los encuestados, lo que permitió que estos los distinguieran fácil y claramente, y que brindaran respuestas de mejor calidad. Es relevante mencionar que, dada la naturaleza del muestreo, los resultados no se consideran representativos de la población en general.

Los cuestionarios cubrieron ocho comunidades (Teotitlán de Flores Magón, San Juan Bautista Cuicatlán, San Pedro Chilar, Santa María Tecomavaca, Caltepec, San Gabriel Chilac, Coxcatlán y Zapotitlán de las Salinas). Se llevaron a cabo en los meses de junio, septiembre y octubre del 2022. A pesar de considerar solo algunas de las mayores comunidades de la zona, se tuvo la precaución de que hubiera igual distribución entre los municipios involucrados, es decir: cuatro para el estado de Puebla (Tehuacán- Zapotitlán) y cuatro para al estado de Oaxaca (Valle de Cuicatlán).

El instrumento constó de dos partes, aunque se debe aclarar que la primera fue la base para el análisis y la segunda ayudó a reforzar ciertos aspectos que fueron considerados en la etapa inicial. La primera parte contiene cinco preguntas cerradas enfocadas al reconocimiento institucional por parte de la muestra a las siguientes variables: (1) organismos que efectúan acciones de conservación y protección de flora y fauna; (2) entidades responsables de la aplicación de las normas para la conservación de la flora y la fauna; (3) entidades que generen proyectos sustentables; (4) instituciones que implementan medidas para la prevención y mitigación de impactos forestales; y (5) las instancias encargadas de la prevención y mitigación de impactos agrícolas y ganaderos.

La segunda sección estuvo compuesta de 18 preguntas diseñadas para explorar la percepción que la población tiene respecto de varios aspectos clave: (1) la conservación y gestión de la Reserva; (2) el grado y los medios de participación comunitaria; (3) el impacto socioeconómico derivado de su declaración como Reserva; y (4) los sistemas de regulación reconocidos. Para ello, se utilizó la escala de Likert, con opciones de respuesta que van desde “totalmente de acuerdo” hasta “en desacuerdo”. Esta estructura permitió una evaluación detallada y matizada de las actitudes y opiniones de los encuestados sobre temas considerados relevantes para la investigación.

Para profundizar en el análisis de resultados, se utilizaron algunas partes de las tres entrevistas semiestructuradas realizadas a informantes clave. Estas se organizaron y clasificaron considerando su jerarquía. El primero fue el director de la Reserva, el biólogo Fernando Reyes Flores, en enero de 2021, identificado como E1-Conanp. Entre los temas abordados se incluyen: las jerarquías e influencia de los organismos en la gestión de la RBTC; el impacto y la percepción social del apoyo por parte de organizaciones que influyen en la toma de decisiones y la regulación de la RBTC; la reacción comunitaria ante cambios económicos; conflictos territoriales; la participación comunitaria en actividades productivas y de conservación; los acuerdos comunitarios y mecanismos de diálogo para el manejo de la Reserva; las sanciones más recurrentes, junto con las instancias encargadas de aplicarlas, y las estrategias implementadas para el desarrollo de proyectos productivos en la zona.

En las entrevistas a los comisariados ejidales se trataron temas como: funciones en la zona, acciones de monitoreo, medios de organización para la vigilancia, las principales problemáticas sociales y de manejo de recursos naturales, sistemas de apoyo que faciliten sus tareas y medios de subsistencia.

La captura de las respuestas se realizó en Excel en forma de matriz. El mismo programan se empleó para el análisis de las respuestas obtenidas y para realizar estadísticas descriptivas, algunas tablas cruzadas y los gráficos.

Resultados

Los individuos de la muestra tienen edades entre los 36 y 45 años, con una predominancia del 60 % de participantes del sexo femenino. En lo que respecta a las ocupaciones, se distribuyen de la siguiente manera: 29 % comerciantes; 14 % ejerce alguna profesión (entre las más señaladas se encuentran médicos, docentes y personal de gobierno); 13 % campesinos; 11 % amas de casa; el 9 % realiza algún oficio (entre los más mencionados están: salineros, panaderos, carniceros, trabajadores de ingenio, guías de turistas, taxistas y eléctricos); un 8 % son estudiantes de preparatoria y universidad; 6 % ganaderos; 4 % productores de mezcal; 4 % agricultores de vegetales; y 2 % artesanos principalmente de productos con plantas medicinales, miel y palma.

La primera caracterización sobre el reconocimiento por parte de la población de los organismos que llevan a cabo acciones de conservación y protección de flora y fauna (figura 2) revela que, aunque la Conanp es la designada dentro del programa de manejo para estas tareas, un 35 % de los encuestados identifica al comisariado ejidal como la entidad líder en esta área, y un 32 % menciona a la Profepa. De acuerdo con la entrevista al E3-CJ, a pesar de que la Conanp capacita a las personas dentro de la Reserva para el monitoreo de especies y mantener un registro ordenado y continuo de estas, presenta desafíos significativos, principalmente debido a que involucra a pocos habitantes en la actividad, y aquellos que la desempeñan no reciben un ingreso suficiente para solventar sus necesidades básicas, por lo que tienen que realizar otras labores. Así, el monitoreo o en su caso la vigilancia, al recibir un salario bajo, se ve como un empleo que complementa el ingreso principal.

En el caso de la Profepa, los encuestados la reconocen por su colaboración con los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), en cuya formación participan los comisariados ejidales, quienes se encargan de identificar las infracciones ambientales. Cabe indicar que, aunque las políticas y procedimientos de la Profepa están claramente definidos en la documentación oficial, su implementación práctica es variable.

Esto se ejemplifica en la entrevista con E2-CJ, quien señala que, aunque es posible colaborar directamente con la Profepa en la gestión de infracciones, la decisión de reportar un incidente depende de la gravedad del delito. Los delitos menores frecuentemente se resuelven mediante advertencias o llamadas de atención, antes que por medio de acciones formales. Con esta práctica se observa alguna discreción en el manejo de infracciones ambientales.

Si la decisión fuera acordada por la mayoría de los habitantes, beneficiaría el funcionamiento óptimo de la Reserva. Sin embargo, parece que son unos pocos en posiciones de liderazgo quienes toman estas decisiones. Si parte de la comunidad percibe estas acciones como injustificadas, se provocarían conflictos y podría afectar negativamente la eficacia de las políticas de conservación y protección ambiental.

Por otro lado, la Semarnat fue mencionada por el 21 % de los encuestados, y un 4 % se refirió a la Conafor aludiendo a las acciones de conservación de bosques en la zona de Cuicatlán-Oaxaca. Un 2 % de los participantes, quienes se identificaron como ganaderos, nombraron a Sader y atribuyeron esta elección a la implementación de proyectos para crédito o capacitación.

Los resultados evidencian una información diversa y fragmentada respecto a las instituciones responsables de la gestión y conservación de la flora y fauna dentro de la Reserva. Destaca el hecho de que el comisariado ejidal es el más señalado, lo que podría obedecer a la cercanía que tiene con los ejidatarios y posiblemente por su posición con la población en general. En parte, este reconocimiento se debe al rol que juega en la creación de CVAP a partir de la asamblea comunitaria y otras tareas en las que participa.

Adicionalmente, en la segunda sección del cuestionario se indagó sobre la percepción de los encuestados respecto al desempeño de la Conanp como responsable del monitoreo y ejecución de acciones para la conservación y protección de la flora y fauna en la Reserva.

Las respuestas revelaron opiniones divididas: un 36 % mostró poca conformidad con las acciones del organismo, mientras que un 32 % se manifestó en desacuerdo, calificando las medidas administrativas como ineficaces para la conservación efectiva de los recursos naturales, lo que indica que aproximadamente un tercio de los encuestados critica las políticas implementadas. En otra pregunta de esta sección, sobre si la administración de la Reserva implementa estrategias para equilibrar la cantidad de recursos disponibles y su uso, el 44 % consideró que las acciones son insuficientes. Esto evidencia una falta de integración comunitaria en la gestión de la problemática y subraya la ineficacia de los esfuerzos de conservación por parte de la Conanp.

Todas las respuestas anteriores resaltan actos que pueden atentar contra la protección de la flora y fauna en la Reserva (la posible sobreexplotación de recursos), parte de la cual se derivada de una comprensión inadecuada de las reglas y limitaciones. Una problemática relacionada a lo que Ostrom identificaba como el problema del free rider o polizonte, que se agrava por falta de consensos mayoritarios para llegar a acuerdos de convivencia que protejan el bien común.

Una parte del problema en el caso de la RBTC se debe al desconocimiento inicial de los habitantes sobre las normas impuestas, lo que podría seguir impulsando violaciones inadvertidas de las reglas en busca de beneficios personales. Esto afecta negativamente el ciclo virtuoso necesario para la sostenibilidad de los bienes comunes.

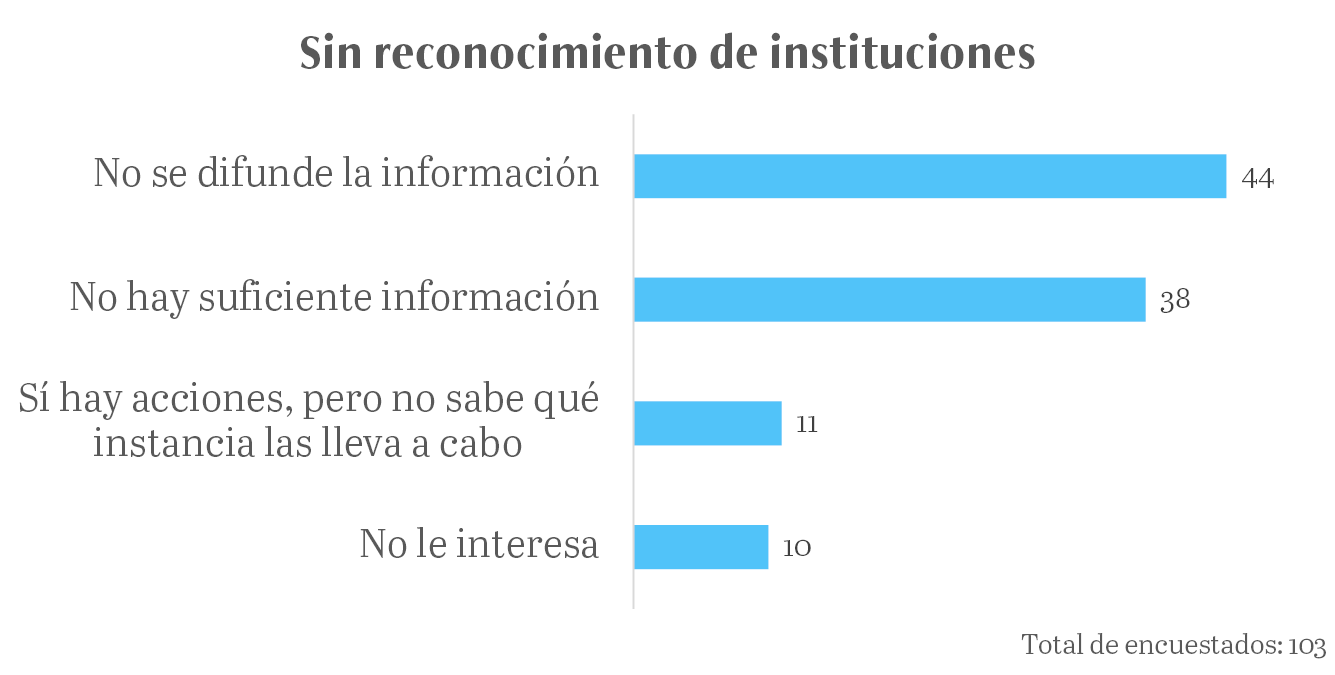

Por último, como lo indica la figura 3, 26 % de la muestra no reconoce a las instituciones. Esto podría indicar una notable deficiencia en la disponibilidad de la información ya sea porque no se difunde o porque consideran que no existe suficiente debido a la falta de canales de difusión eficientes.

Figuras 2 y 3. Reconocimiento de instituciones por acciones para la protección de la flora y la fauna en la Reserva. Fuente: elaboración propia con base en resultados de la encuesta y entrevistas (junio-octubre, 2022).

La siguiente categoría de análisis indaga sobre la percepción de las entidades responsables de aplicar las reglas para la conservación de la flora y fauna (figuras 4 y 5). Los resultados muestran que el 47 % de los encuestados identificaron al comisariado ejidal, seguido por un 27 % que expresó la falta de información clara sobre las acciones y los actores involucrados. El 23 % mencionó a la Profepa, el 16 % menciona a la Semarnat y un menor porcentaje al Ayuntamiento y Conafor, con un 12 y 1% respectivamente.

La relevancia del comisariado ejidal, especialmente en su rol dentro de los CVAP para detectar y denunciar infracciones ambientales, además de otras tareas que lleva a cabo, resalta nuevamente. Aunque la Profepa desempeña un papel crucial en supervisar la Reserva y promover programas de participación comunitaria en la gestión ambiental, su influencia se ve limitada a intervenciones específicas. Su presencia se hace más evidente por el despliegue de patrullas en la RBTC o al imponer sanciones por infracciones ambientales, como la apertura ilegal de senderos, la tala, la contaminación acuática, el tráfico de especies o la conversión ilegal de terrenos. Esta actuación, aunque esencial para el cuidado de la Reserva, solo la evoca el 23 % de los individuos de la muestra, lo cual refleja que hay una falta de reconocimiento de las acciones que realiza o puede realizar para la protección ambiental.

Al utilizar aquí una pregunta de la segunda parte del cuestionario sobre la aplicación de sanciones y la eficacia en prevenir y reducir delitos ambientales, se obtienen los siguientes resultados: existe una insatisfacción en el 36 % de los encuestados y un 29 % de ellos ve las acciones como parcialmente inadecuadas. Lo anterior podría dejar entrever que hay una mayoría que percibe una discrepancia entre las expectativas de la comunidad y las acciones de las autoridades, lo cual podría derivar en una mayor desconfianza hacia las instituciones responsables de la gestión de los recursos naturales.

De acuerdo con la teoría de los bienes comunes, la equidad y la justicia en la aplicación de las reglas son pilares fundamentales para asegurar la sostenibilidad de los recursos compartidos. La percepción de que las sanciones son impuestas e implementadas de manera injusta o ineficaz puede desalentar a las comunidades a adherirse a las normativas establecidas o a involucrarse en esfuerzos colectivos de conservación. Por último, es importante señalar que, con excepción del comisariado ejidal, son más los individuos que indican que no reconocen a las instituciones que aquellos que reconocen alguna.

Figuras 4 y 5. Reconocimiento de instituciones encargadas de aplicar reglas de conservación. Fuente: elaboración propia con base en resultados de la encuesta y entrevistas (junio-octubre, 2022).

La tercera categoría de análisis revela el conocimiento de la población sobre las organizaciones responsables de proyectos sustentables en la Reserva. El 50 % reconoce al comisariado ejidal, seguido por la Profepa (21 %), Semarnat (17 %), Ayuntamiento (11 %); por otra parte, un 9 % destaca la insuficiencia de información. En menor medida se ubica Conafor con 2 %.

Entre quienes identificaron al comisariado ejidal, predominaron las mujeres dedicadas al comercio con nivel de preparatoria terminada, seguido por amas de casa, campesinos con educación primaria y profesionistas con estudios universitarios concluidos2. En el trabajo de campo se pudo observar que parte del reconocimiento al comisariado ejidal se puede asociar con diversas acciones en las que se encuentra involucrado:

- Realización de visitas a escuelas para promover el cuidado de los recursos naturales y fomentar la participación en actividades de reforestación.

- Divulgación de convocatorias para el desarrollo de proyectos productivos y lineamientos para la participación en el CVAP durante las asambleas.

- Organización de recorridos como guías turísticos para informar sobre las acciones del cuidado de flora y fauna de la Reserva, cuyo discurso se basa en la definición de sustentabilidad de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

En la entrevista con E1-Conanp, se subrayó la importancia del comisariado ejidal en promover la conservación de recursos naturales y la difusión de información, lo que refleja un esfuerzo colaborativo y de confianza. Actualmente, la Conanp lidera las iniciativas, involucrando a algunos habitantes y buscando cooperar con el comisariado ejidal para fomentar una gestión sostenible de recursos. Sin embargo, se debería enfatizar la participación de toda o la mayoría de la comunidad en la gestión del recurso natural, de tal manera que permita prevenir de manera adecuada la sobreexplotación y asegurar la sostenibilidad de los recursos compartidos.

La implicación de múltiples actores en la gestión de la Reserva, como la Profepa, Semarnat, el Ayuntamiento, la Conanp y la Conafor, podría reflejar, en caso de no haber una coordinación plena, algunas problemáticas para hacer un abordaje integral en la gestión del bien común. Según las entrevistas a E2-CJ y E3-CJ y las pláticas con quienes participaron en el ejercicio de campo, las acciones de cada institución se identifican como se describe a continuación.

La Profepa fue reconocida por su acompañamiento técnico, enfocado en promover una agricultura de menor impacto ambiental y por integrar a la comunidad en el Programa de Empleo Temporal (PET), siendo valorado por algunas familias por ser una fuente de ingreso extra.

La Semarnat fue identificada principalmente por su implementación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes). Sin embargo, quien lo ejecuta en la RBTC es la Conanp a través de la generación de proyectos productivos y capacitaciones. Estos beneficios no son aplicables a toda la población debido a que las convocatorias generan brechas por implementación de conocimientos, acceso a internet, saber leer y escribir inclusive por uso de suelo. Esto genera una percepción social de exclusión y provoca tensiones, socavando el sentido de comunidad y cooperación que es esencial para la gestión efectiva de los bienes comunes.

Se destaca la cooperación del Ayuntamiento en la promoción de proyectos dedicados al cuidado de la Reserva y al desarrollo del turismo de bajo impacto, que abarca nueve zonas turísticas. Paralelamente, Conafor se identifica por su aporte financiero en la región de Cuicatlán mediante el programa de pago por servicios ambientales, enfocado en la preservación de la cobertura vegetal y la prevención de la erosión del suelo.

En este caso, que se refiere a las instancias que generan proyectos relacionados con el cuidado de la Reserva, los individuos de la muestra que no identificaron instituciones fueron pocos (9 %), es decir, hay un mayor número que las reconoce (excluyendo al comisariado ejidal). Al parecer, los proyectos que existen en la Reserva en mayor medida los relacionan con alguna instancia de las que fueron mencionadas.

Este panorama destaca que, aunque es complejo aplicar políticas de conservación y desarrollo sostenible, se trata de estrategias más reconocidas y que pueden servir como integradoras, si son transparentes e involucran cada vez a más habitantes. Es decir que, para ser efectivos, estos esfuerzos necesitan comunicación clara, compromiso de todos los actores y evaluación continua de necesidades y percepciones comunitarias.

Figuras 6 y 7. Reconocimiento de instituciones que desarrollen proyectos sustentables. Fuente: elaboración propia con base en resultados de la encuesta y entrevistas (junio-octubre, 2022).

En la cuarta categoría de análisis sobre prevención y mitigación de impactos forestales (figuras 8 y 9), el 51 % de los encuestados identificó al comisariado ejidal, pero el 46 % señaló la falta de información sobre estas medidas (de nueva cuenta un porcentaje elevado). La Profepa y Semarnat fueron mencionadas por el 21 y 14 % respectivamente, seguidas por el Ayuntamiento (13 %) y Conafor (2 %). Hay que destacar que esta última es la entidad federal que se encarga directamente de la problemática.

Es también importante puntualizar que, aunque la Conanp y Conafor han implementado estrategias para atacar esta problemática, como son la creación de brigadas de control de incendios y restauración de ecosistemas bajo el PET y las acciones del CVAP, son instituciones poco reconocidas.

La entrevista con E1-Conanp aporta una dimensión adicional a este análisis, pues enfatiza la complejidad de coordinación entre diversas instituciones para la gestión ambiental. La colaboración entre entidades como asambleas comunitarias, el consejo asesor y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales subraya un enfoque integrado y no jerárquico en la conservación de la Reserva. Esta coordinación es crucial para la implementación de medidas eficaces de prevención y mitigación de impactos forestales.

Otro elemento que se debe considerar es que en Puebla el aprovechamiento forestal se limita principalmente a la extracción de leña para uso doméstico y el uso de recursos no maderables, como la palma para artesanías o la producción de plantas medicinales. En Oaxaca, el aprovechamiento forestal es una actividad primordial, gestionada a través del programa de manejo bajo esquemas de poda en copales, integrando esfuerzos con la Conanp y Profepa para controlar la extracción de leña.

Figuras 8 y 9. Reconocimiento de instituciones que implementan medidas para la prevención y mitigación de impactos forestales. Fuente: elaboración propia con base en resultados de la encuesta y entrevistas (junio-octubre, 2022).

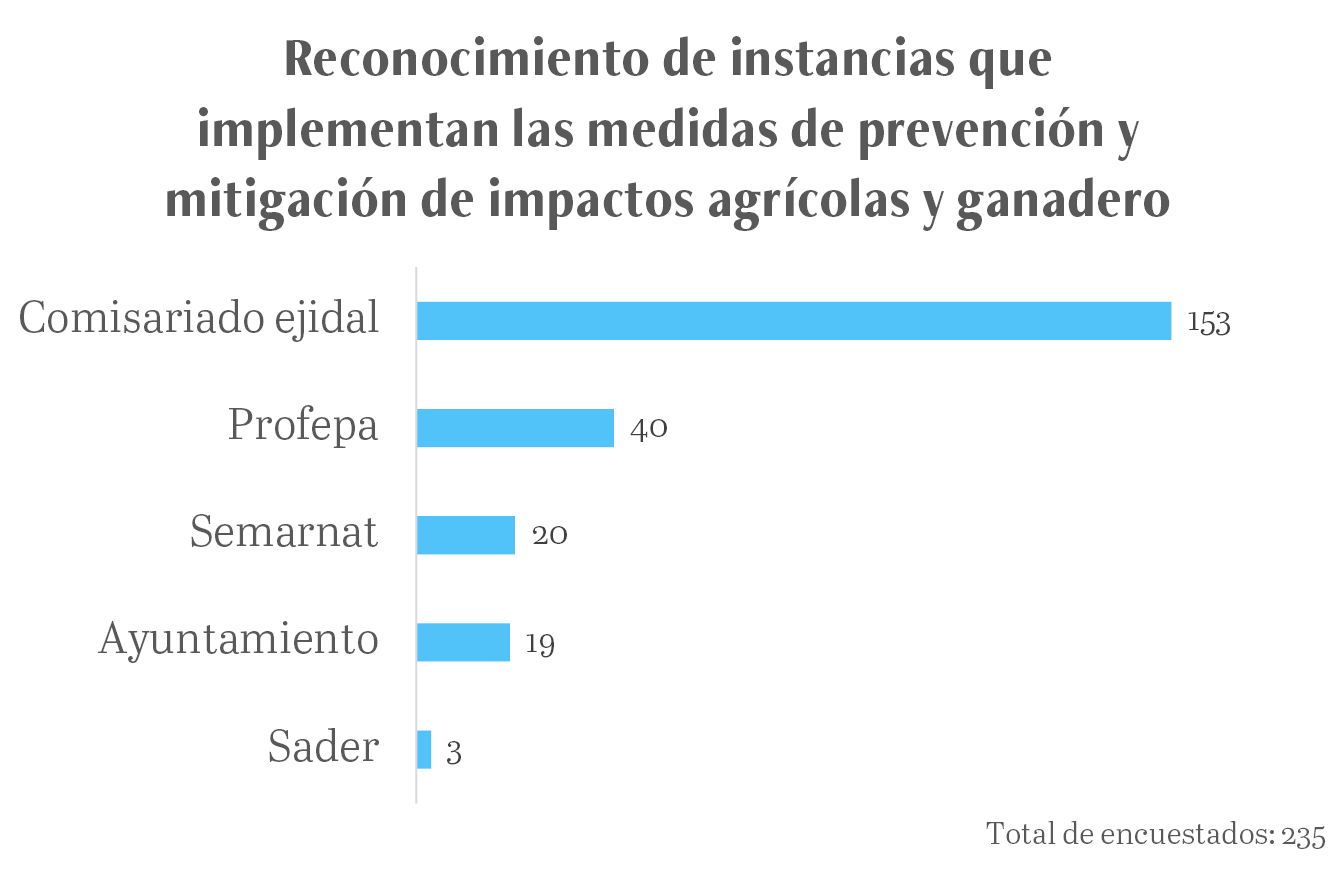

En la última categoría de análisis, se aborda cómo la comunidad identifica a las entidades responsables de implementar medidas de prevención y mitigación de impactos agrícolas y ganaderos (figuras 10 y 11). Es importante mencionar que existen programas y políticas para impulsar el empleo de prácticas de agricultura y ganadería sustentables, destinadas a minimizar los impactos ambientales.

Un 65 % de los encuestados identifica al comisariado ejidal, mientras que un 41 % critica la falta de información adecuada (un porcentaje elevado3) y el 16 % tiene presente la acción más no la instancia que lo lleva a cabo. El 17 % ve a la Profepa como relevante en esta área. Las autoridades como Semarnat y el Ayuntamiento fueron señaladas por el 9 y 8 % respectivamente. Sin embargo, es crucial señalar que Sader es el organismo encargado de la gestión agrícola y ganadera en México, que actúa como un intermediario dentro de la RBTC, y solo fue reconocido por tres individuos en la muestra.

El comisariado ejidal fue identificado por su rol en el control, vigilancia y resolución de problemas relacionados con el uso del suelo, gracias a su gestión de los terrenos ejidales.

El entrevistado E1-Conanp subrayó que las medidas para prevenir y mitigar los impactos por cambios de uso de suelo buscan asegurar que la sociedad continúe disfrutando de los recursos naturales, previniendo la deforestación, erosión, degradación, contaminación hídrica, emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad debido a la expansión o intensificación de la actividad agrícola y ganadera. De acuerdo con el programa de manejo, el suelo de esta RBTC no es apto para la agricultura, lo que la limita la producción de cultivos de temporal (Semarnat y Conanp, 2013). Esto explica en parte por qué la comunidad percibe las acciones de Sader y Conanp como de bajo impacto.

Por su parte, el entrevistado E2-CJ mencionó que una de las problemáticas centrales es definir con claridad los límites en la zona, por lo que parte de su función es ser mediador para que haya la menor cantidad de conflictos por uso de suelo, aunque los problemas entre algunas comunidades existen desde mucho tiempo atrás.

La Profepa fue reconocida por imponer sanciones ante cambios en el uso del suelo, una actividad constantemente monitoreada por el CVAP. Un 5 % mencionó al Ayuntamiento, probablemente debido a la creación de programas productivos impulsados por la Conanp, como la producción de hortalizas, programas de reforestación y producción de mezcal, que buscan conservar las plantas de maguey y promover prácticas de producción responsables.

La Semarnat se nombró por financiar los talleres sobre incendios forestales dirigidas al CVAP, principalmente mencionada por personal del ayuntamiento de Tehuacán y la relación desde el programa Procodes4, cuyo objetivo es fomentar la agricultura y ganadería sostenibles, incluyendo el control de la roza-tumba y el manejo del ganado caprino, con proyectos como el ganado semiestabulado y sistemas de cultivos rotativos, el cual es implementado por la Conanp.

Figuras 10 y 11. Reconocimiento de instancias que implementan las medidas de prevención y mitigación de impactos agrícolas y ganaderos. Fuente: elaboración propia con base en resultados de la encuesta y entrevistas (junio-octubre, 2022).

Discusiones

Aunque la RBTC cuenta con límites de uso, enfrenta retos significativos en la adaptación de sus normativas por manejo de recursos naturales, ya que al tener ciertas declaratorias, los cambios por uso de suelo son vistos como drásticos para la comunidad y la anidación de entidades no permite que la población comprenda correctamente las funciones de cada una. Ostrom (2011) resalta la importancia de moldear las reglas de gestión a las necesidades y condiciones locales, un aspecto crucial de obstáculo en la RBTC debido a la necesidad de ajustar sus estrategias a lineamientos internacionales más que a las realidades socioeconómicas y ecológicas locales.

Este reto se ve agravado por las limitaciones en la supervisión, exacerbadas por la amplia extensión territorial de la zona. Un ejemplo es la sección suroeste de la Reserva, donde, de acuerdo con las entrevistas a los ejidatarios, la falta de vigilancia constante ha permitido la caza de venados y prácticas de extracción de cactáceas sin una sanción efectiva. Esta situación no solo amenaza la biodiversidad local, sino que también socava los esfuerzos de conservación a largo plazo.

Si bien el programa de manejo establece de manera clara las actividades permitidas y prohibidas, el continuo anidamiento de instituciones da pauta a que no quede claro para la población a quién acudir. De aquí que el comisariado ejidal sea su ente más cercano, pues es quien habita la zona y comparte la información dada por la Conanp o Profepa en las asambleas generales comunitarias.

Aunque se resalta el papel de comisariado ejidal en la toma de decisiones por parte de los individuos encuestados, en entrevista el director de la Reserva muestra que la función del comisariado y de los comités de vigilancia es resguardar, mantener y vigilar, mas no sancionar. Por otro lado, en entrevistas con los comisariados se ve que, si se infringe la ley pero el delito es menor, no sancionan como dicta el reglamento. Por el contrario, determinan la gravedad y, en caso de ser importante, lo envían a la Profepa, o bien lo limitan a una llamada de atención. Este último elemento es relevante en la teoría de bienes comunes, pues se busca que las sanciones sean graduales y adecuadas, pero lo anterior solo se logra con el conocimiento de la historia de vida del infractor (se supone que la comunidad la conoce). De otro modo, no se podrá corregir esta problemática.

La percepción de una integración deficiente entre la comunidad y los administradores de la conservación, especialmente en el caso de la Conanp, sugiere que el reconocimiento institucional depende no solo del conocimiento sobre las entidades y sus responsabilidades, sino también de la efectividad percibida de sus acciones y la inclusividad de sus procesos de decisión. Esto se acompaña de la necesidad de transparencia y de establecer canales de comunicación que lleguen a la comunidad.

Ostrom (2011) enfatizó la importancia de la participación de todos los usuarios de los recursos comunes en la toma de decisiones. Aunque la RBTC ha lanzado iniciativas como las actividades promovidas por el comisariado ejidal, todavía hay espacio para ampliar la inclusión y garantizar la participación más efectiva de una diversidad de actores comunitarios. Sin embargo, frecuentemente se identifica al comisariado ejidal como el actor más constante en el terreno. Esto podría ser un punto a favor en las acciones de gestión de la Conanp, ya que facilitan el acceso de información de primera mano sobre cambios en la zona.

A pesar de estos desafíos, es importante reconocer los éxitos y fortalezas que la RBTC ha demostrado en su gestión. Ha sido un ejemplo destacado en la implementación de proyectos productivos, incluyendo iniciativas de reforestación, servicios ambientales por producción de caña, maguey, cambios en las estufas de leña por ecológicas, ecoturismo y la instauración de sistemas para la generación de energía solar subsidiados por empresas privadas, programas de educación ambiental principalmente en escuelas y el desarrollo de prácticas ganaderas sostenibles que armonizan con la conservación del paisaje natural.

Estos logros subrayan el potencial de la RBTC para superar los obstáculos presentes, a través de un enfoque que busque la integración de la mayor parte de la población y de una constante innovación en estrategias de conservación, que tome en cuenta las necesidades específicas del área y sus habitantes.

Se resalta la necesidad de fortalecer la gobernanza y la gestión de la RBTC, a través de un enfoque más inclusivo y adaptativo que promueva la integración y distribución de información de todas las partes interesadas, desde la fase de planificación hasta la implementación de estrategias de conservación. Mejorar la comunicación, aumentar la transparencia y fomentar la colaboración entre la Conanp, el comisariado ejidal y otros actores locales son pasos cruciales hacia una gestión más efectiva y sostenible de la Reserva.

Conclusiones

La gobernanza efectiva dentro de las reservas de la biosfera está intrínsecamente relacionada con el reconocimiento y la legitimidad de las instituciones que participan en el manejo de los recursos comunes, considerando los principios de participación, colaboración y adaptabilidad. Estos elementos constituyen la base para un modelo de gestión multinivel que integre diversos actores y sectores, cuyo objetivo común sea el desarrollo sostenible. Esto no solo implica la conservación natural, sino también el fortalecimiento de la cultura local y la mejora de la calidad de vida.

La RBTC tiene que afrontar varios desafíos, entre los que se encuentran su extensión territorial y su amplia diversidad de flora y fauna, situaciones que complejizan una vigilancia efectiva cuando no se involucra a todos los pobladores de la región. En la presente investigación se pone de manifiesto que existe la percepción de un grupo de los habitantes sobre el manejo inadecuado de los recursos, lo que genera un desapego para participar en acciones de cuidado, en parte debido a la falta de información y la preocupación de que cualquiera de sus acciones sea sancionada o considerada una infracción por impacto ambiental. Esta situación llega a complicar el diálogo entre los organismos y la comunidad.

Así, relacionar la gobernanza con el reconocimiento institucional de un bien común, en este caso la RBTC, permitió ver lo siguiente:

- Es importante involucrar a la mayor parte de la población en la toma de decisiones sobre el manejo que se hace de los recursos naturales del lugar. La construcción de Reserva como se indicó anteriormente fue de arriba abajo, pero esto, aunque fue benéfico en un principio para el cuidado de la región y sus recursos, ha mostrado sus carencias con el paso del tiempo, sobre todo en la parte socioeconómica.

- La información es una parte esencial para un funcionamiento óptimo de la RBTC, sobre todo si es fidedigna y asequible para la población en general.

- En los resultados se percibe que una parte de la comunidad se muestra inconforme con su nivel y forma de vida. Por las propias condiciones que se han ido dando en la RBTC, hay habitantes que se ven obligados a desempeñar múltiples tareas debido a la inestabilidad de sus ingresos. Este es un asunto crítico, pues por su situación están siendo inducidos a actuar en algún momento como polizontes o a emigrar a las ciudades.

- Los programas federales de desarrollo, impulsados por el Conanp, Sader y Conafor, han tenido alguna eficacia para cuidar los recursos, ofrecer trabajo e ingresos a algunos de los pobladores, pero su alcance es limitado y no abarca a toda la población. Son programas que se han impuesto bajo una lógica que parece benévola, pero al no considerar la opinión de la mayor parte de los habitantes, que conocen muchas de las problemáticas a profundidad y su posible solución, pueden resultar ineficientes en el largo plazo. Por lo tanto, es crucial reevaluar y ajustar estos programas bajo la óptica de todos los involucrados, en el sentido de garantizar que los beneficios sean distribuidos de mejor manera.

- Debido a los cambios que se han dado en los últimos años, existe un flujo migratorio que ha cambiado la estructura de la zona; ya no solo está compuesta por ejidatarios y comuneros, sino también por personas sin derechos de propiedad sobre la tierra. Esta diversidad demográfica presenta un desafío, ya que a quienes no poseen estos derechos a menudo no se les permite participar en la toma de decisiones.

Por tanto, una forma de ir mejorando la problemática encontrada en la presente investigación es la inclusión cada vez mayor de la población (no solo de los ejidatarios) en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan su vida cotidiana y su bienestar. También es esencial tener presente que las estrategias de manejo de la Reserva deben ser adaptativas y diseñadas para abordar las características específicas y necesidades de cada comunidad, de aquí que la colaboración interinstitucional con la población del lugar es fundamental para desarrollar e implementar estrategias que faciliten el intercambio de conocimientos y recursos, procurando evitar problemáticas como la sobreexplotación de los recursos (agua, flora y fauna y la tala no regulada) y la conversión de tierras forestales en áreas agrícolas o ganaderas (que provoca la pérdida de hábitats, la caza furtiva o recolección de especies).

Considerando que la primera declaratoria tiene alrededor de 24 años, también se evidenció que el reconocimiento institucional influye con el nivel de cercanía. Por ejemplo, la Conanp se menciona en comunidades cercanas a las oficinas, como en Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Sin embargo, para las personas que viven fuera de este perímetro, como en San Pedro Chilar, Santa María Tecomavaca o Cuicatlán, la instancia es menos familiar.

Es decir, no se mostró preocupación por difundir la información de manera adecuada, como suele ocurrir en una imposición vertical, lo cual perjudica en el buen funcionamiento del bien común. La falta de acceso a la información o el entendimiento de fenómenos como el polizonte puede generar una percepción de escaza legitimidad en la administración de la Reserva, lo que a su vez promueve la sobreexplotación o degradación de los recursos naturales.

El siguiente elemento de análisis fue la identificación de instancias que representan intereses individuales y colectivos. Por ejemplo, en el caso de los comerciantes, muchos de ellos se guían por el comisariado ejidal, no porque entiendan sus funciones, sino por la presencia que ejercen en la zona y la cercanía.

Por otro lado, los artesanos, agricultores, campesinos y amas de casa suelen mencionar una escasez de información, pero continúan señalando al comisariado ejidal, lo que se debe en gran parte a los posibles reportes que hace a la Profepa y a las “llamadas de atención” por el CVAP, lo que ha llevado a que la población reconozca al comisariado como un elemento clave en la protección y el cuidado de los recursos naturales y de sus intereses.

Para cerrar, es evidente que hubo una imposición de arriba abajo, pero ello tendría que ir cambiando para considerar la opinión y conocimientos de la mayor parte de la población. Se han hecho esfuerzos tímidos, pero falta mucho más. Es importante una retroalimentación entre organismos como la Semarnat, Conanp, Profepa, Conafor y Sader y la población, con el objetivo de promover la conservación de los recursos naturales, pero considerando un beneficio equitativo entre la mayoría de la población y los organismos involucrados.

Referencias

Bache, I. y Flinders, M. (2004). Multilevel governance: Between the ‘old’ and ‘new’ policy idioms. Oxford University Press.

Ballinas Cano, S. G. (2019). Instituciones, actores y gestión de los recursos naturales en tres áreas naturales protegidas federales de la Sierra Madre Chiapas [tesis de doctorado]. Universidad Autónoma de Chiapas. http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3298

Conafor (Comisión Nacional Forestal). (2016). Manual de organización de la Comisión Nacional Forestal. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5461274&fecha=16/11/2016#gsc.tab=0

Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). (2023). Evaluación de la efectividad del manejo de las áreas naturales protegidas de México: segundo informe regional Centro y Eje Neovolcánico. SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), México. https://simec.conanp.gob.mx/pdf_evaluacion/2023/Segundo%20Informe’%20Region%20Centro%20y%20Eje%20Neovolc%C3%A1nico%20.pdf

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons: The population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality. Science, 162(3859), 1243-1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Ley Agraria. (1992). Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 1992. México. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). (1988). Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf

Maldonado Miranda, J. J., Carranza Álvarez, C. y Plata Pérez, L. P. (2020). Análisis de la participación comunitaria en la conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa, México. Panorama Económico, 16(32). https://go.gale.com/ps/i.o?p=IFME&u=anon~37220e03&id=GALE|A646174103&v=2.1&it=r&sid=googleScholar&asid=54771041

Merino Pérez, L. (2014). Perspectivas sobre la gobernanza de los bienes y la ciudadanía en la obra de Elinor Ostrom. Revista Mexicana de Sociología, 76(1), 77-104. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-25032014000600004&script=sci_arttext

Ostrom, E. (2011). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Fondo de Cultura Económica.

Ruiz-Ballesteros, E. (2017). Comunidad, bienes comunes y turismo en Florena (Islas Galápagos). Revista de Antropología Social, 26(2), 333-354. http://dx.doi.org/10.5209/RASO.57609

Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo). (s. f.). ¿Qué hacemos? [secc. Agricultura]. https://www.agricultura.gob.mx/que-hacemos

Schultz, L., West, S. y Floríncio, C. (2019). Gobernanza adaptativa en construcción: personas, prácticas y políticas en una reserva de biosfera de la Unesco. Revista de Geografía Norte Grande, (74), 117-138. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022019000300117

Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). (2013). Programa de manejo de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). (2017). Misión y visión de la Semarnat. https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/mision-y-vision-de-la- semarnat

Trench T., Larson, A., Libert, A. y Ravikumar, A. (2018). Analyzing multilevel governance in Mexico: Lessons for REDD+ from a study of land-use change and benefit sharing in Chiapas and Yucatán. The Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF). https://doi.org/10.17528/cifor/006798

Notas

* Se realizaron entrevistas a comisariados ejidales de San Juan Tilapa y San Pedro Chilar, identificados respectivamente como E2-CJ y E3-CJ durante el periodo entre junio y octubre de 2022. Seguido del director de la Reserva, el biólogo Fernando Reyes Flores, en enero de 2021, identificado como E1-Conanp. Todas las personas entrevistadas dieron su consentimiento informado para participar en el estudio.

** Maestría en Administración e Innovación del Turismo, pasante de doctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Contribución específica en la elaboración de este artículo: investigación de campo y desarrollo analítico. lizzette.fernandezmr@uanl.edu.mx

*** Doctor en Economía e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Pertenece al SNI Nivel 1. Contribución específica en la elaboración de este artículo: análisis y marco teórico. jose.luyandodocv@uanl.edu.mx

**** Doctora en Ciencias Administrativas, investigadora en el área de turismo alternativo en el Centro de Investigación Social, Tamaulipas. Contribución específica en la elaboración de este artículo: análisis. agatica@uat.edu.mx

1 De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Agraria (1992), las funciones centrales del comisariado ejidal son representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas; procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; convocar a asamblea, y cumplir los acuerdos que dicten las mismas.

2 Los resultados indicados en este párrafo se obtuvieron mediante tablas cruzadas, utilizando Excel.

3 Con las tablas cruzadas se pudo observar que los individuos con mayores niveles educativos (preparatoria y universidad completa) señalaban la falta de difusión de información como la problemática principal, aun habiendo políticas muy precisas al respecto desde instancias federales.

4 Información obtenida por E1-Conanp.