La cocina de restaurantes rurales y su adaptación al paisaje en el Valle de Guadalupe, Baja California, México*

Carolina Gutiérrez-Sánchez**

Universidad Autónoma de Baja California (México)

Rebeca Moreno-Santoyo***

Universidad Autónoma de Baja California (México)

Marisa Reyes-Orta****

Universidad Autónoma de Baja California (México)

Juana Claudia Leyva-Aguilera*****

Universidad Autónoma de Baja California (México)

Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales • número 8 • enero-abril 2024 • pp. 26-54

https://doi.org/10.53010/PAUR5443

Recibido: 19 de agosto de 2023 | Aceptado: 4 de marzo de 2024

Resumen. Las cocinas representan una forma de explorar la identidad de un territorio. Estas, así como el uso de ciertos ingredientes, son un ejemplo crucial entre las prácticas del paisaje gastronómico en contextos rurales. Este artículo tiene como objetivo analizar las características de las cocinas de restaurantes rurales en un contexto local, e identificar las buenas prácticas implementadas en restaurantes del territorio del Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, México. Para lograrlo, se llevó a cabo una investigación que cubrió doce meses, repartidos entre los años 2022 y 2023. Inició con un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico, que permitió identificar distintas variables, como ingredientes locales, no locales, buenas prácticas y necesidades sentidas, gracias al discurso de personas que forman parte de restaurantes ubicados en el contexto rural. Los resultados muestran cómo se caracterizan las cocinas en restaurantes rurales en el contexto de Baja California; qué ingredientes forman parte de sus cocinas y cuáles buenas prácticas implementan como forma de adaptación al territorio rural. La originalidad de este trabajo radica en destacar las características de las cocinas en restaurantes rurales a partir de ingredientes icónicos provenientes de los paisajes gastronómicos locales, así como las buenas prácticas que son distintivas en contextos rurales que atienden las problemáticas ambientales locales.

Palabras clave: adaptación al paisaje, buenas prácticas, cocina de restaurante rural, ingredientes, paisaje gastronómico, paisaje rural

Rural Restaurant Cuisine and Its Adaptation to the Landscape in Valle de Guadalupe, Baja California, Mexico

Abstract. Cuisines represent a way of exploring the identity of a territory. These, as well as the use of certain ingredients, are a crucial example of the practices of gastronomic landscape in rural contexts. This article aims to analyze the characteristics of rural restaurant cuisines in a local context and identify the practices implemented in restaurants in the territory of Valle de Guadalupe in Ensenada, Baja California, Mexico. For this, a research study was carried out covering twelve months, distributed between 2022 and 2023. The starting point was a qualitative study with a phenomenological approach, which made it possible to identify different variables, such as local and non-local ingredients, good practices, and felt needs, thanks to the discourse of people who are part of restaurants located in the rural context. The results show how rural restaurant cuisines are characterized in the context of Baja California, what ingredients are part of their cuisines, and what good practices are implemented to adapt to the rural territory. The originality of this work lies in highlighting the characteristics of rural restaurant cuisines based on iconic ingredients from local gastronomic landscapes, as well as the best practices distinctive in rural contexts that address local environmental issues.

Keywords: gastronomic landscape, good practices, ingredients, landscape adaptation, rural restaurant cuisine, rural landscape

Cozinha de restaurantes rurais e sua adaptação à paisagem no Valle de Guadalupe, Baixa Califórnia, México

Resumo. A culinária representa uma forma de explorar a identidade de um território. Ela, assim como o uso de determinados ingredientes, é um exemplo crucial de práticas de paisagem gastronômica em contextos rurais. Assim, este artigo tem como objetivo analisar as características das cozinhas de restaurantes rurais em um contexto local e identificar boas práticas implementadas em restaurantes no território do Valle de Guadalupe, em Ensenada, Baixa Califórnia, México. Para isso, a pesquisa foi realizada durante 12 meses, distribuídos entre os anos de 2022 e 2023. Ela se baseou em um estudo qualitativo com uma abordagem fenomenológica, que permitiu identificar diferentes variáveis, como ingredientes locais e não locais, boas práticas e necessidades sentidas, graças ao discurso de pessoas que fazem parte de restaurantes localizados no contexto rural. Os resultados mostram como se caracterizam as cozinhas de restaurantes rurais no contexto da Baixa Califórnia; quais ingredientes fazem parte de suas cozinhas e quais boas práticas eles implementam como forma de se adaptar ao território rural. A originalidade deste trabalho está em destacar as características das cozinhas de restaurantes rurais com base em ingredientes icônicos das paisagens gastronômicas locais, bem como as boas práticas que são específicas de contextos rurais que abordam questões ambientais locais.

Palavras-chave: adaptação da paisagem, boas práticas, cozinha de restaurante rural, ingredientes, paisagem gastronômica, paisagem rural

Introducción

La cocina es sin duda un espacio diferenciador de la gastronomía y el paisaje de distintas localidades (Pérez Gálvez, 2017). La gastronomía se encuentra asociada a un comportamiento, historia y estilo de vida, de manera que cada lugar tiene sus ingredientes que se pueden conectar o desconectar con su paisaje (Ferrero, 2002). En otras palabras y tomando como referencia a lo descrito por Millán Vázquez de la Torre et al. (2016), la gastronomía es un medio para reflejar la naturaleza de cada región, así como un instrumento que fomenta el posicionamiento de los alimentos y los productos locales y regionales. Esta tendencia ha cobrado mayor importancia en el mundo en los últimos años y ha sido clave para dar a conocer el valor cultural de paisajes tanto urbanos como rurales (Fusté-Forné, 2016; Millán Vázquez de la Torre et al., 2014).

La identidad de las cocinas se adquiere no solo por un pasado cultural común, sino también por las formas o prácticas de utilizar determinados recursos de los paisajes locales, en este sentido, la cocina y el paisaje convergen (Kneafsey, 2021; Mascarenhas Tramontin y Gândara Gonçalves, 2010). Padilla (2006) define las cocinas rurales como espacios que tienen una serie de utensilios, técnicas, prácticas e identidades que aparecen como características del paisaje gastronómico y rural.

A partir de lo anterior y considerando que el motor de los restaurantes es la cocina, en este estudio se plantea hacer una aproximación a las cocinas de restaurantes rurales. Sin embargo, hablar de cocina en un paisaje rural puede ser amplio y complejo porque depende del contexto donde se ubique, por esto se pretende identificar las características que definen a las cocinas de restaurantes rurales en Ensenada, Baja California, México, específicamente en el Valle de Guadalupe, un destino turístico reconocido por el desarrollo vitivinícola y gastronómico. El Valle de Guadalupe también alberga diferentes culturas alimentarias con una historia adaptativa, migratoria y transfronteriza, vale la pena mencionar los primeros pobladores indígenas, españoles, ingleses, rusos, estadounidenses y mexicanos que se fueron asentando en la zona (Gutiérrez et al., 2022). Su paisaje es de tipo mediterráneo por su clima de inviernos lluviosos y veranos secos. En México este tipo de clima solo se encuentra en la región noroeste del país, lo que favorece la cubierta vegetal de los cerros de matorrales y chaparrales adaptada a este clima (Leyva y Espejel, 2017). Asimismo, los cultivos que se han introducido son originarios de los países que rodean el mar Mediterráneo, como los olivos, las vides, las hortalizas (alcachofas, espárragos) y se han incorporado al paisaje. En Baja California se cuenta con un paisaje gastronómico diverso, ya que incorpora ecosistemas que han dado origen a las vocaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales y turísticas, así como agroindustriales, particularmente en el caso de los olivos y la vitivinicultura. A partir del 2015, Ensenada, Baja California, fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como ciudad creativa por su gastronomía, y sobre ello se distinguió la relación cercana entre el uso de los ingredientes locales y los restaurantes rurales y urbanos1.

Dadas las pocas investigaciones que se conocen sobre la cocina del noroeste mexicano, en especial Baja California, este trabajo tiene como objetivo analizar las características de las cocinas de restaurantes rurales en un contexto local, e identificar las buenas prácticas implementadas en restaurantes del territorio del Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California. Se parte de identificar distintas variables, como ingredientes locales, no locales, buenas prácticas y necesidades sentidas, a través del discurso de personas que forman parte de restaurantes ubicados en paisajes rurales. Así mismo, se define cuáles son las características sobresalientes que responden al paisaje gastronómico y rural.

Relación entre paisaje rural y gastronómico

Hasta ahora, el concepto de rural no está definido, ya que desde su génesis está asociado a la exploración de las diferencias que tiene con lo urbano, y se le han atribuido así adjetivos como atrasado, tradicional, agrícola, rústico, salvaje, resistente a cambio —resiliente—, entre otros (Blume, 2004; Gómez, 2002; Romero, 2012). Esto da cuenta de que su definición parte de un antagonismo frente a la urbanidad con infinitas posibilidades. Cruz Souza (2006) menciona que existen autores que delimitan el concepto a criterios del espacio demográfico, reduciéndolo a una simple cuestión del tamaño de la población. Por otro lado, Romero (2012) destaca que también se conceptualiza el término de lo rural a partir del desarrollo económico y las actividades que emergen en el territorio, y es por ello que el paisaje es una manera de identificar estos territorios, por ser una expresión espacial y visual del medio (Gómez-Merino et al., 2013). Por lo tanto, el paisaje rural es considerado un reflejo de los imaginarios y las prácticas que se dan en el campo, la naturaleza, el pueblo, la sociedad campesina, el rancho, el espacio abierto y el espacio no urbano (Paniagua Mazorra y Hoggart, 2002). Además, el paisaje rural es transmisor de la esencia de la identidad nacional o regional, por la agrupación de distintas escalas, culturas, alimentos y patrimonios (Kneafsey et al., 2021), y que en conjunto se denomina paisaje gastronómico.

El concepto de paisaje gastronómico se origina a partir del de paisaje alimentario (o foodscape), que proviene especialmente de la geografía y los estudios urbanos, pero que también ha sido implementado en la nutrición, sustentabilidad, sociología, política y formas de consumo (Zhu et al., 2022). Estos términos se refieren a los entornos alimentarios y a las geografías de los alimentos, que son influenciados por el comportamiento de las personas y por los sistemas en relación con la comida (Burgoine et al., 2009; Fusté-Forné, 2018; Roe et al., 2016; Sobal y Wansink, 2007). El paisaje alimentario hace referencia a un sistema social complejo en el que los seres humanos interactúan con los alimentos mediante diversas prácticas, en un entorno físico y desde una perspectiva cultural específica (Burgoine et al., 2009; Hall y Gössling, 2016). Por su parte, el paisaje gastronómico abarca el lugar, la identidad, la cultura, los alimentos (locales o no locales), el servicio y los significados que se atribuyen a los procesos alimentarios (Fusté-Forné, 2016; Zhu et al., 2022).

Además, Hall y Gössling (2016) adhieren al turismo como un elemento en las dinámicas del paisaje gastronómico, lo cual proporciona un contexto intercultural en el que la comida del destino actúa simultáneamente como una atracción y una fuente de ingresos. De acuerdo con Zhu et al. (2022), los paisajes gastronómicos son cambiantes y pueden contener elementos de una cultura alimentaria ya establecida o ser modificados por dinámicas como la turística, que conduce a que algunos destinos se produzcan para atender formas de consumo, lo cual se entrelaza para configurar una experiencia gastronómica. Entonces, el paisaje gastronómico se inserta o sucede en un paisaje rural, donde convergen dinámicas comerciales y cotidianas alrededor del ingrediente, pero que también comprende cómo las personas dan significados e interactúan con los alimentos en una naturaleza determinada (Fusté-Forné, 2018).

En este orden de ideas, este trabajo destaca elementos del paisaje gastronómico que interactúan en cocinas de restaurantes rurales como ingredientes icónicos provenientes de los paisajes y abastos locales, así como las buenas prácticas implementadas que son distintivas del contexto rural y que atienden problemáticas ambientales, en las que existe una dinámica turística centrada en la gastronomía local.

Cocinas de restaurantes rurales

De acuerdo con Sobal y Wansink (2007), las cocinas se reconocen como un componente del paisaje gastronómico, en el que se descubren propiedades comunes (significados) y que comprende ciertas diferencias entre sociedades e individuos. Por otro lado, Mascarenhas Tramontin y Gândara Gonçalves (2010) señalan que la cocina, al ser el espacio donde se lleva a cabo la gastronomía, sirve como un marcador diferenciador que proporciona pistas sobre la construcción social y las formas de vida arraigadas a un lugar, sea rural o urbano. Lo cierto es que el desarrollo gastronómico en zonas rurales viene acompañado de la actividad turística, esto último genera debate a causa de los impactos o beneficios del desarrollo que se presente (Medina, 2017; Millán Vázquez de la Torre et al., 2016).

Pero ¿cómo se vincula la cocina con lo rural? La cocina no se limita a ser un lugar donde se preparan los alimentos, también alberga aspectos complejos vinculados a un territorio, como las formas de producción y consumo de estos. Padilla (2006, p. 2) señala que las cocinas abarcan aspectos tangibles e intangibles, como intercambios culturales y modos de vida relacionados con las dietas, elección de ingredientes, métodos de producción y transformación de alimentos, desde las técnicas tradicionales hasta las innovaciones recientes. Por consiguiente, las características que definen a la cocina pueden ser aquellos conocimientos, ingredientes disponibles, utensilios y prácticas que le otorgan un papel identitario (Meléndez Torres y Cañez de la Fuente, 2010).

Si bien las cocinas, en el caso de los restaurantes, tienen un fin comercial, estas desempeñan un papel central en la construcción de identidad y modificación de los entornos, ya sean estos rurales o urbanos (Ferrero, 2002; Roe et al., 2016). En este sentido, las cocinas de restaurantes en áreas rurales pueden ser un componente del paisaje gastronómico, con prácticas que dan pistas sobre cómo se unen comida, paisajes y culturas alimentarias, así como los desafíos que enfrenta el entorno.

Buenas prácticas en restaurantes

Por un lado, desde la lógica empresarial, las buenas prácticas son aquellas que facilitan la mejora en el desempeño global de un sistema en un contexto determinado (Davies y Kochhar, 2002). Por otro lado, en los servicios turísticos —restaurantes—, son asumidas como un conjunto de medios que se utilizan como referencia para ejecutar cualquier proceso en la gestión y operación de las empresas turísticas; se trata de acciones que contribuyen a la conservación del patrimonio cultural y natural, al desarrollo social y económico de las comunidades y a la satisfacción de los actores implicados (Poulain, 2007).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las buenas prácticas son una experiencia positiva, probada y replicada, pueden además ser recomendadas y compartidas para que un mayor número de personas puedan adaptarlas y adoptarlas. Por lo tanto, las buenas prácticas pueden reflejarse en medidas concretas para fortalecer capacidades, mejorar resultados y responder eficazmente a los diversos cambios que presenten los territorios en donde se instalen, con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable de una región (FAO, 2022).

Maruri Avidal y Torres Rivera (2019) mencionan que la sustentabilidad en las buenas prácticas de un restaurante está relacionada con todas las actividades integradas a los procesos de una organización para el desarrollo de sus funciones y operaciones orientadas a minimizar el impacto negativo en el medioambiente y, al mismo tiempo, maximizar el rendimiento económico e incrementar el impacto positivo en la sociedad donde operan las organizaciones.

Aunado a ello, y de acuerdo con Hofstede (2014), el conocimiento tradicional y las buenas prácticas son los cimientos de la capacidad de respuesta a fenómenos ambientales. Esto hace que las comunidades rurales tengan capacidades únicas de adaptación basadas en su conocimiento y experiencia al enfrentar de forma positiva desafíos en el territorio (Graciotti y McEachern, 2023). Binz y De Conto (2019) indican que, en el contexto de las cocinas, existen buenas prácticas que se adaptan a los paisajes del entorno, entendidas como el conjunto de prácticas para que la alimentación ocurra de forma responsable con el desarrollo y el futuro de la sociedad. Son ejemplos de buenas prácticas adaptadas a los paisajes el utilizar ingredientes locales, generar vínculos con la comunidad y promover la gestión de energía, agua y residuos en la producción, manipulación y distribución de alimentos (Álvarez Uribe y González Zapata, 2002; Binz y De Conto, 2019).

Según lo anterior, las buenas prácticas son prácticas positivas adaptadas a diferentes contextos y territorios como respuesta a los desafíos e impactos que se dan en el entorno, como es el caso del paisaje rural. Por ende, dada la estrecha relación que tienen las cocinas rurales con los paisajes y el entorno, poder identificar las buenas prácticas implementadas por los restaurantes del Valle de Guadalupe nos permitirá conocer las características que las definen.

Área de estudio

El área de estudio está centrada en la Ruta del Vino de Ensenada, Baja California, México, que comprende las localidades del Valle de Guadalupe, El Porvenir, Francisco Zarco y San Antonio de las Minas. Es un territorio rural donde la vitivinicultura se ha consolidado, dadas sus características geográficas, el clima mediterráneo, la vocación de territorio —agrícola— y el impulso del Gobierno del Estado en su estrategia de desarrollo (Moreno-Santoyo, 2021). Actualmente es uno de los puntos turísticos más importantes a nivel nacional por su enología y gastronomía (Observatur, 2013). En el Valle de Guadalupe existe una diversificación y crecimiento de las actividades relacionadas con el turismo, como en el caso de los restaurantes, con una tasa de crecimiento del 614,28 % en los últimos diez años, de acuerdo con Reyes-Orta et al. (2016).

El contexto social y comunitario del Valle de Guadalupe es diverso. Hoy en día, habitan los descendientes de kumiai (comunidad indígena autóctona) e indígenas del sureste mexicano; descendientes de la colonia de rusos molokanes (Espejel y Ahumada, 2013; Gutiérrez et al., 2022); e inmigrantes de otras partes del mundo y de México. De acuerdo con Carreño Correa (2022), quien cita datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el Valle de Guadalupe está conformado por 417 localidades donde habitan 12 550 habitantes, de los cuales 5 435 son mujeres, 5 883 son hombres y 1 232 personas adicionales sobre las que no se determina si son hombres o mujeres.

Respecto a la oferta gastronómica, el objeto de estudio de este proyecto, a partir de las ubicaciones de Google Maps y datos declarados por las empresas en sus redes sociales y/o sitios web, se identificó que la mayor cantidad de restaurantes se encuentra en El porvenir y en San Antonio de las Minas.

Problemática del área de estudio

En los últimos años, en el Valle de Guadalupe se observa la fragmentación de los ecosistemas, un incremento de la oferta gastronómica masiva y un cambio en la vocación del sitio que ha dado lugar a una transformación de lo rural a lo urbano (Leyva y Espeje, 2017). Esto hace evidente que la evolución de los restaurantes ha tenido un crecimiento acelerado, considerando que en el 2012 se contabilizaron apenas 12 restaurantes, mientras que en el 2016 fueron 50 y 120 en el 2022 (Reyes-Orta et al., 2018). Lo anterior genera desafíos en el territorio ante la excesiva sobreexplotación y presión de los recursos naturales, donde se destacan problemáticas como escasez hídrica, desertificación, explotación de arena y agua, e incendios producto del comportamiento variante del clima (Espejel y Ahumada, 2013). Otro desafío es la compactación del suelo y la disminución de las superficies cultivadas por el desarrollo del mercado inmobiliario —instalación de infraestructura turística—, que ha generado la reconversión del uso de la tierra por la masificación turística.

Aunado a ello, los restaurantes ubicados en el Valle de Guadalupe tienen un reto adicional en su instalación y operación, ya que presentan deficiencias en la dotación de servicios públicos como alcantarillado, agua potable luz eléctrica y recolección de basuras, por encontrarse en un territorio rural.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico en el que se explora la subjetividad (percepción y significados) sobre lo que caracteriza a las cocinas de los restaurantes rurales en el Valle de Guadalupe. Para responder a las preguntas de investigación: ¿qué elementos caracterizan a las cocinas de restaurantes rurales? y ¿cómo se adaptan al paisaje actual del Valle de Guadalupe?, se diseñó un cuestionario con ocho dimensiones que permitió identificar elementos sobresalientes:

- Estilo de cocina, influencia cultural.

- Origen de los insumos.

- Platillos destacados.

- Percepción del entorno.

- Buenas prácticas.

- Economía (mercado laboral específicamente).

- Percepción sobre la comunicación de los elementos identitarios de su cocina.

- Proveeduría y prácticas en general.

Todas estas dimensiones provienen de la literatura sobre paisaje gastronómico, cocinas rurales y sustentabilidad del turismo gastronómico (Binz y De Conto, 2019; Fusté-Forné, 2018; Leone, 2016; Pérez Gálvez et al., 2017; Richardson y Fernqvist, 2022; Rinaldi, 2017). Se anexa el cuestionario aplicado (véase anexo I).

Se adelantó una revisión bibliográfica para identificar los principales criterios de las buenas prácticas, con base en la Certificación Sustentable para Restaurantes-Ecocook, Biosphere Sustainable, Green Restaurant Association, Green Table, The Sustainable Restaurant Association y EarthCheck, Programa Nacional de Auditoría Ambiental, Certificación Ambiental de Calidad Turística y Sectur - Programa de Calidad Distintivo S.

Además, se aplicaron quince entrevistas en un periodo comprendido entre mayo y agosto del 2022 con cocineras y cocineros o gerentes que laboran en el área de estudio. Las entrevistas fueron semiestructuradas, compuestas de una serie de preguntas guía. También, se apoyaron con una grabación de audio, para lo que se contó con el consentimiento informado del entrevistado sobre el manejo de la información y la confidencialidad (Ballester et al., 2003). En trece entrevistas se hizo una visita a las cocinas donde se observó la dinámica del sitio, sus componentes físicos y su relación con el paisaje.

Los quince entrevistados, como se muestra en la tabla 1, se clasificaron según variables tales como influencia cultural, tipología del sitio y ubicación. Respecto a la primera, la influencia que tienen las cocineras y los cocineros en el estilo de cocina se entiende ligada a su origen, entre el que se destacan las influencias kumiai-vaquera, bajacaliforniana, transfronteriza y sur-centro mexicana. Asimismo, sobre la tipología del sitio, se agrupó por las actividades adicionales a la cocina y se clasificó en restaurante, restaurante con viñedo o restaurante con cervecería. Por último, se seleccionaron solo cocinas que se ubicaran en el Valle de Guadalupe.

|

Identificador de cocinas de restaurante rural |

Influencia cultural |

Tipología del sitio |

Ubicación |

|

1 |

Kumiai-vaquera |

Restaurante |

Valle de Guadalupe |

|

2 |

Bajacaliforniana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

3 |

Transfronteriza |

Restaurante-cervecería |

Valle de Guadalupe |

|

4 |

Sur-centro mexicana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

5 |

Bajacaliforniana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

6 |

Sur-centro mexicana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

7 |

Transfronteriza |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

8 |

Bajacaliforniana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

9 |

Bajacaliforniana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

10 |

Rusa-bajacaliforniana |

Restaurante |

Valle de Guadalupe |

|

11 |

Sur-centro mexicana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

12 |

Transfronteriza |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

13 |

Bajacaliforniana |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

14 |

Transfronteriza |

Restaurante-viñedo |

Valle de Guadalupe |

|

15 |

Bajacaliforniana |

Restaurante |

Ensenada |

Tabla 1. Listado de cocinas de restaurantes rurales en el Valle de Guadalupe. Fuente: elaboración propia.

A partir de lo anterior, se seleccionaron cinco cocinas, las cuales cumplen con los criterios de representación de los entrevistados. Los perfiles son los siguientes:

Cocina 01. Es un restaurante ubicado en el Valle de Guadalupe, situado en la comunidad indígena San Antonio Necua. Su influencia cultural proviene de la comunidad indígena kumiai y vaquera.

Cocina 03. Es un restaurante y cervecería, ubicado en San Antonio de las Minas, en el Valle de Guadalupe. Su influencia cultural es transfronteriza, ya que el encargado de la cocina nació en Estados Unidos, pero está radicado en Baja California.

Cocina 09. Es un restaurante y viñedo, ubicado en San Antonio de las Minas, en el Valle de Guadalupe. Su influencia cultural es de Baja California.

Cocina 10. Es un restaurante ubicado en Francisco Zarco, en el Valle de Guadalupe. Su influencia cultural proviene de los primeros inmigrantes de origen ruso, por lo tanto, es rusa-bajacaliforniana.

Cocina 11. Es un restaurante viñedo, ubicado en El Porvenir, en el Valle de Guadalupe. Su influencia cultural es sur-centro mexicana, de donde es originario el cocinero.

Se transcribieron las entrevistas para cubrir el objetivo de la investigación, que es identificar las características de la cocina de restaurante rural y visibilizar las prácticas adaptadas al paisaje, como forma de resiliencia ante los desafíos actuales del territorio local. Se diseñó un sistema de análisis categorial y se realizó un análisis del discurso empleando Atlas Ti V. 20. La categorización fue inductiva, es decir, se tomó el conjunto de datos para clasificarlos con un sistema de codificación basado en los patrones y recurrencias de la información (Braun y Clarke, 2006). Para el análisis se partió del discurso (paradigma interpretativo), que funciona como una manera de leer la realidad social y buscar objetos codificados que hay que traducir en el texto, por lo que permite relacionarle al lenguaje una función no solo referencial (informativa) y epistémica (interpretativa), sino también realizativa (creativa), o generativa (Santander, 2011). Los datos se exportaron a listas y nubes de palabras en Atlas Ti para facilitar la agrupación de una parte de los resultados, es decir, lo que se dice sobre el ingrediente y las buenas prácticas como categoría de agrupación. Ya que los entrevistados de la muestra expresaron características similares a otros entrevistados, creemos que los hallazgos son relevantes para comprender patrones que siguen las cocinas de los restaurantes rurales y algunas implementaciones que no se han documentado.

Las características principales encontradas en los restaurantes rurales se agruparon en las siguientes cuatro categorías:

- La influencia cultural de las personas que cocinan en los restaurantes.

- Los ingredientes, que en gran parte son alimentos propios de la región.

- Las buenas prácticas en la cocina (se tiene en cuenta la parte subjetiva y material del paisaje).

- La respuesta que permite la adaptación (buenas prácticas ante un entorno complejo).

Los atributos de los restaurantes marcan una constante adaptación a las dinámicas territoriales, que son identificadas a través del discurso y sostienen una condición de identidad que se manifiesta en la cocina en el contexto rural, en este caso, del Valle de Guadalupe.

Resultados

- La aparición e influencia cultural de los restaurantes rurales en el Valle de Guadalupe

En el caso del territorio del Valle de Guadalupe, su influencia cultural proviene de los primeros pobladores del territorio, el pueblo originario kumiai, quienes tienen el antecedente de adaptarse al paisaje por medio de sus prácticas de alimentación tradicional, como lo fue la caza, la recolección y la pesca. A su vez, a la llegada de exploradores y colonos a la zona a partir del siglo XVIII, se reconoce la incorporación de culturas migrantes (rusa, japonesa, italiana, inglesa, mexicana, estadounidense), que han enriquecido las formas de aprovechamiento de alimentos endémicos e introducidos, como el olivo y la vid, entre otros (Gutiérrez et al., 2022).

Los primeros restaurantes fueron de cocina de carretera, con cocinas cerradas, y se asentaron en la entrada principal de San Antonio de las Minas a finales de la década de 1980. En el centro del valle, los primeros grupos de turistas estimularon la venta de comida preparada a petición de su coordinador; así, los habitantes de San Antonio de las Minas compartían con los turistas su espacio familiar y su estilo de vida campirano influenciado por la cercanía con Estados Unidos (comunicación personal, cocina 03, 2022), la cultura rusa —presente desde inicios del siglo XX en la zona—, así como la italiana, entre otras (Magaña, 2006). A mediados de la década de 1990 llegaron cocineros reconocidos a la región, atraídos por las fiestas de la vendimia y el estilo de vida rural.

El Valle de Guadalupe es una zona de vocación agrícola que en la última década ha vivido un crecimiento exponencial, pasando del turismo enológico a uno de masas (Reyes-Orta et al., 2018), lo que ha orillado al sitio a pasar de lo rural a lo urbano. No solo las casas vitivinícolas se han incrementado en la región; hoteles, restaurantes y otros negocios de servicios se han establecido (Reyes-Orta et al., 2016). Particularmente, del 2010 a la fecha, el crecimiento de la oferta gastronómica ha sido notable (comunicación personal, cocina 03, 2022). El origen de la oferta gastronómica es parte de una estrategia empresarial como complemento al impulso de la venta en sitio del vino y también fue el factor de atracción para la llegada de turistas. A partir del 2013, el reconocimiento a sus insumos, paisajes e incremento de la actividad turística atrajeron a otros(as) cocineros(as) e inversionistas e inició la etapa de expansión y saturación de los comedores (comunicación personal, cocina 10, 2022). Es entonces una oferta enogastronómica que promueve, complementa y comprende la vocación original del sitio. Pero cabe señalar que la cocina y la gastronomía implican una indisoluble relación entre la vida rural y el sector de los servicios. Así, la cocina como parte del paisaje gastronómico puede ser desarrollo local y también desarrollo turístico (Fusté-Forné, 2016).

La influencia cultural identificada en los(as) cocineros(as) y sus cocinas es la cocina francesa, rusa, italoamericana y mexicana de distintos estados (Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, etc.) que resultan atractivos para clientes del sur de California, Tijuana y turistas del interior del país (tabla 2).

A continuación, la tabla 2 muestra las características identificadas en el discurso de los(as) cocineros(as) entrevistados(as). Dentro de estas se destacan los ingredientes utilizados para sus platillos y buenas prácticas que han dado lugar a la adaptación del paisaje, siendo esto un factor que define la oferta del restaurante, del mismo modo, los métodos o técnicas y el equipo usado desempeñan un papel importante para sostener la condición de autenticidad del sitio. Uno de los principales argumentos que sustentan esta premisa consiste en la importancia de identificar las características que describen al insumo, que incluso llega a dominar sus antecedentes históricos, la trazabilidad y las prácticas implementadas para la función del restaurante en un paisaje rural.

|

Cocina de restaurante rural |

Influencia cultural de la cocina |

Platillo representativo |

Origen de los insumos |

Ingredientes destacados |

Percepción del entorno |

Prácticas de adaptación al entorno |

Prácticas económicas (mercado laboral) |

|

1 |

Kumiai Vaquera |

Machaca de res |

Ciudad de Ensenada Valle de Guadalupe Colecta y cultivo en sitio |

Carne de res Manteca de puerco Verduras de temporada (nopal y calabaza) Tortilla de harina |

Falta de agua Establecimiento de empresas grandes |

Prioridad a los insumos locales Uso de la naturaleza del sitio Aprovechamiento del insumo con técnicas tradicionales |

Contratación de personas de la comunidad kumiai y localidad |

|

3 |

Bajacaliforniana Frontera California, EE. UU. |

Pizza y ensalada |

Valle de Guadalupe Productos frontera con California |

Carnes frías (salami, jamón) Harina de trigo Enlatados Lechugas, tomates y aceite de oliva |

Modificado por la migración Falta de agua Inseguridad Crecimiento inmobiliario |

Reutilización del agua Uso de material reciclado para construcción |

Contratación de personas de la localidad |

|

9 |

Bajacaliforniana |

Malva con helado de queso de cabra |

Ciudad de Ensenada Valle de Guadalupe Colecta y cultivo en sitio Culiacán “Un 60 % es de aquí, del rancho, de nosotros” |

Borrego Conejos, patos, gallinas Pescados y mariscos Queso Aceite de oliva Plantas silvestres |

Zona árida, falta de agua Hay muchos bares y antros Industrialización de “ciertas zonas, que le quita es magia al lugar, o sea, al rato van a querer abrir un Walmart en el Valle” |

Hacer cocina con un impacto en el lugar donde se está “Buscamos lo que la estación nos da” Se hace composta Huerto Granja Separación de basura |

El comensal es mayormente estadounidense Los que menos vienen son los locales El 60 % - 70 % de los trabajadores son foráneos |

|

10 |

Rusa Bajacaliforniana |

Empanada de borrego |

Ciudad de Ensenada Valle de Guadalupe Colecta y cultivo en sitio |

Borrego Vino Queso Aceite de oliva y aceituna Leche Pan de trigo |

“Hace veinte años no había [este] crecimiento gastronómico” Cambio en la esencia de la tierra, de la región Crecimiento de la violencia |

Conservar recetas tradicionales Manejo de agua para su reutilización |

Plusvalía de las viviendas por el turismo Integración de personas foráneas al personal de trabajo |

|

11 |

Sur-centro mexicana Bajacaliforniana |

Pesca de temporada |

Valle de Ojos Negros Valle de Guadalupe Cultivo en sitio Pesca: Bahía Falsa y Punta Banda |

Pescado lenguado Res Ulva (alga) Mejillón Aceite de oliva Queso Ostiones |

Cambio de uso de suelo, de agricultura intensiva Entretenimiento y turismo |

Reutilización del agua Horario corto adaptado a la luz del sol |

Uso de ingredientes de la localidad |

Tabla 2. Características más sobresalientes de las cocinas rurales en el Valle de Guadalupe. Esta tabla corresponde al resultado de la comparación entre las características de cada cocina; también se incluyen algunos testimonios de las personas entrevistadas. Fuente: elaboración propia.

- Los ingredientes que en gran parte son alimentos propios de la región

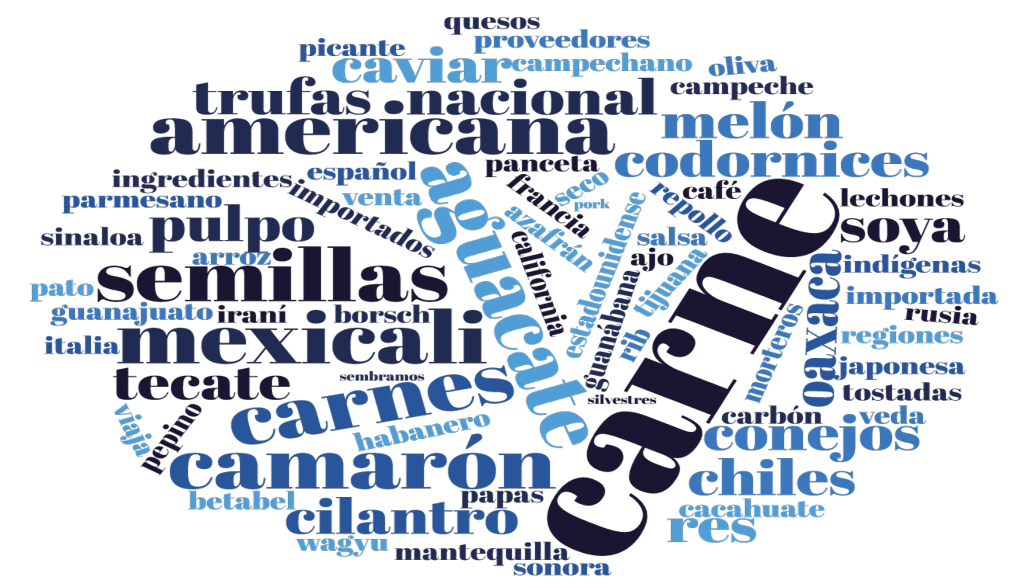

De acuerdo con Padilla (2006), para el estudio de las cocinas rurales es importante tener en cuenta los cultivos e ingredientes más utilizados en el contexto local o regional, así como aquellos ingredientes que se consiguen fuera de la región, y los procesos de preparación de comidas o platillos. En el caso de este estudio, el ingrediente es el emblema del discurso y los más utilizados son queso, borrego, aceite de olivo, pescados y mariscos, hortalizas y frutas de temporada; se trata de elementos representativos de las cocinas abordadas que se caracterizan por provenir del paisaje local (figura 1). Estos ingredientes, particularmente, se destacan dada la disponibilidad de diversidad de ecosistemas, como la costa del Pacífico, de donde se extraen pescados y mariscos de alta calidad, así como la presencia de ranchos productores en valles cercanos, como Ojos Negros, dedicados a la producción de carne de borrego y cría de ganado vacuno para subproductos como queso.

Figura 1. Ingredientes locales sobresalientes identificados en el discurso. Fuente: elaboración propia.

Se identifica que no hay una forma prescrita de usar los ingredientes, sino que de acuerdo con la diversidad y disponibilidad de insumos se experimenta o recrean comidas. Sobre esto nos comentan que “el ingrediente marca la técnica” (comunicación personal, cocina 09, 2022). Además, se identificó que el humo es una característica distintiva de las cocinas del Valle de Guadalupe, derivado de la quema de encino, poda de las vides, mezquite, olivares y que se considera “un ingrediente más en la cocina” (comunicación personal, cocina 11, 2022). También se incorpora la condición de temporalidad, que consiste en el respeto a los momentos en que el ingrediente se encuentra disponible naturalmente para su uso, lo cual se refleja en una flexibilidad del menú que detona la capacidad creativa de reinterpretación de platillos, un reto asociado a mantener la identidad del restaurante.

Los(as) cocineros(as) reportan que cuentan con productores locales en común que se identifican por la calidad y confianza de su producto. Se observa la responsabilidad del productor en el cumplimiento de las restricciones sobre el consumo, vedas2, en el caso de productos del mar; son ellos mismos quienes informan a los restaurantes sobre estas últimas. Lo anterior permite identificar una red de productores, donde distintas cocinas dependen de ingredientes en común con proveedores compartidos. Esto abona a la visión de Richardson y Fernqvist (2022), quienes comentan que los alimentos compartidos dentro de un contexto rural o urbano, más que verse como una comodidad, pueden integrar diferentes sistemas alimentarios y formar un bien común.

Algunos espacios visitados contaban con un huerto que abastecía de algunas hortalizas a la cocina. Esto tiene que ver con el boom de los huertos en los restaurantes en diferentes partes del mundo; algunos surgen por necesidad de autosuficiencia ante la escasez de ciertos ingredientes dada la alta demanda, otros como patrón de consumo (moda) (Fusté-Forné, 2018). Esta característica de incorporar los huertos es una ventaja que el paisaje le da a la dinámica de los restaurantes rurales, dado que hay un conocimiento vivido del campo-ranchería, se tienen los espacios (que pueden ser de 1 ha en adelante) y las condiciones climatológicas que permiten la reproducción de especies vegetales. Si bien esta condición se considera característica de los restaurantes rurales de la localidad, también la tierra, base para los huertos y huertas, es un elemento más de la cocina: “la tierra que tienen alrededor no es cualquier tierra, es un ingrediente más” (comunicación personal, cocina 09, 2022).

En resumen, se encontró como factor de diferenciación el uso de insumos propios, de la localidad y de la entidad (los 100 km a la redonda). Estos insumos pueden llegar a representar el 60 % del total, con casos como el de la cocina 09, con el 80 %. Si se considera que los estándares internacionales de gastronomía sostenible establecen el 40 % como indicador deseable, la región presenta casos dignos de reconocimiento. Pescados, mariscos, conchas, aceite de oliva, queso, carnes rojas, vegetales y aves como la codorniz (silvestre y de granja) son ingredientes representativos de las cocinas de restaurantes rurales del Valle de Guadalupe (figura 1).

Aunque se reconoce una disposición para el uso de ingredientes locales, no todos los que se emplean tienen este origen. Por ejemplo, la influencia con la frontera de Estados Unidos posibilita el acceso a otra gama de alimentos, como pueden ser los quesos tipo americano, las carnes rojas, los alimentos enlatados y algunos condimentos, tal como se muestra en la figura 2. Los insumos identificados fuera del rango de los 100 km son la carne de Sonora, el pulpo de Veracruz y Campeche, el prosciutto, el caviar, las trufas y los quesos importados de Francia y Estados Unidos.

Figura 2. Ingredientes no locales y adaptados al paisaje identificados en el discurso. Fuente: elaboración propia.

Con la identificación de ingredientes no locales, particularmente algunos lácteos y carnes, se especifica que la adquisición de algunos insumos foráneos obedece a un mejor costo de compra en volumen, en comparación con aquellos ingredientes que, aunque su producción sea más local y más artesanal, es más costosa para la operación de los restaurantes. Este hallazgo subraya la percepción de preferencia sobre ciertos ingredientes por parte de los(as) entrevistados(as).

El uso de ingredientes no locales en las cocinas de restaurantes rurales plantea una reflexión sobre la interconexión de los alimentos foráneos que a menudo enriquecen y diversifican las preparaciones locales, como lo plantea Svein et al. (2016). Sin embargo, también expone dilemas sobre el apoyo a los proveedores locales, el impacto ambiental asociado a la trazabilidad de los alimentos (largas distancias) y la preservación de la identidad cultural. Esto nos lleva a interrogantes emergentes como ¿qué impacto tiene la introducción de ingredientes no locales en la economía local y en el entorno natural?

En resumen, en la cocina de los restaurantes rurales sobresalen los ingredientes locales, que se acompañan con el reconocimiento de las temporadas, proveedores-trazabilidad y depende de los insumos disponibles en el paisaje cercano. El conocimiento sobre los ingredientes locales no solo se plantea para enriquecer la identidad y experiencia culinaria que ofrece el paisaje gastronómico, sino también para promover los lazos entre la cocina, el territorio y la comunidad de productores locales que la sustentan.

- Buenas prácticas en la cocina

Las cocinas rurales del Valle de Guadalupe tienen ingredientes que se adaptan a la ruralidad, ya sea que el estilo se oriente a lo mediterráneo, mexicano, americano, ruso o japonés y a los distintos tipos de asados. Sin embargo, las características propias de la península, con dos mares próximos, entorno rural y sus montañas; las migraciones pasadas y presentes; la presencia de comunidades indígenas, la condición de frontera cercana a Estados Unidos, sugieren características singulares representadas bajo el concepto de un paisaje gastronómico, que involucra repensar en la adaptación de las cocinas en un contexto singular.

Los(as) entrevistados(as) perciben un paisaje modificado por el desarrollo de empresas que atienden la industria del entretenimiento y la hospitalidad, considerado como un factor que va modificando la vocación rural del paisaje por una urbana. Con respecto a la percepción del paisaje rural transformado por el desarrollo en la localidad, se dice que “cuando abren el Oxxo, muchísima gente tronó” (comunicación personal, cocina 10, 2022). Así, el consumo de productos locales se presenta como una forma de resistencia ante las cadenas que ofertan comida industrializada e importada.

Tras observar esta situación, se identificó que los horarios de cierre de los restaurantes —que, hasta el 2016 era a las cuatro de la tarde— se han ampliado para ofrecer cenas hasta las diez de la noche. Esto ha representado una modificación en las formas de vida, dado que algunos lugares gastronómicos se complementan con la oferta de entretenimiento (música alta, luces y animales exóticos).

Asimismo, se identifica que los(as) entrevistados(as) tienen una consciencia sobre las temporalidades, ya que identificaron buenas prácticas en el conocimiento de vedas, diseño de menús de temporada y el máximo aprovechamiento de los ingredientes, lo que estimula la creatividad de las cocineras y los cocineros, y la diversidad de platillos en restaurantes que no exceden el servicio a doscientas personas por día. Por otro lado, se observó que a mayor capacidad del servicio se reduce el porcentaje de uso de insumos locales y de temporalidad, pues se opta por comprar ingredientes procesados con mayor durabilidad, provenientes principalmente de Estados Unidos.

A continuación, en la tabla 3 se presentan las buenas prácticas implementadas por cada una de las cocinas estudiadas en restaurantes rurales.

|

Prácticas |

Cocinas de restaurantes rurales |

||||

|

1 |

3 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Reducción de residuos sólidos |

|||||

|

Separación de residuos |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Aprovechamiento de residuos orgánicos |

NO |

X |

X |

X |

X |

|

Ingrediente |

|||||

|

Productos estacionales |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Red de productores de alimentos del Valle |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Comercio directo con productores |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Ingrediente proveniente de huerto o granja |

X |

NO |

X |

NO |

X |

|

Limitar el consumo de especies en peligro de extinción |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Reducir el consumo de energía |

|||||

|

Paneles solares |

NO |

NO |

X |

NO |

X |

|

Horario de atención con luz del sol |

X |

NO |

X |

X |

X |

|

Proyectos de compensación |

|||||

|

Venta de productos de la comunidad en el establecimiento |

X |

X |

NO |

X |

NO |

|

Capacitación contra incendios |

NO |

X |

X |

X |

X |

|

Zona de conservación designada dentro del predio |

NO |

X |

NO |

NO |

NO |

|

Edificaciones de bajo impacto |

X |

NO |

NO |

NO |

X |

|

Reducción de consumo de agua |

|||||

|

Baños secos |

NO |

X |

NO |

NO |

X |

|

Uso de productos de limpieza biodegradables |

NO |

X |

X |

NO |

X |

|

Manejo y reutilización de agua residual |

X |

X |

X |

X |

X |

Tabla 3. Listado de buenas prácticas en cocinas de restaurantes rurales. Donde X significa que la cocina implementa la buena práctica y NO significa lo contrario. Fuente: elaboración propia.

Los datos de la tabla 3 nos indican que todas las cocinas implementan la separación de residuos, el consumo de productos estacionales, la red de productores de alimentos del Valle de Guadalupe, el comercio directo con productores, al igual que limitan el consumo de especies en peligro de extinción, y se destaca el manejo y la reutilización del agua. El 80 % de las cocinas aprovecha los residuos orgánicos para compostaje o como alimento para ganado; tiene horario de atención con luz del sol, y están capacitadas contra incendios. El 60 % de las cocinas consume ingredientes provenientes de huerto o granja propia. Solo una de las cocinas de la muestra cuenta con una zona de conservación designada dentro del predio. De igual forma, se destacan buenas prácticas de cocinas que se adaptan al paisaje, como con el uso de ingredientes locales (proveedores-trazabilidad), la influencia cultural adaptada a prácticas de sus lugares de origen y el uso de material reciclado para construcción de los espacios.

Por otro lado, se observa que sobresale el método de cocción del asado, por lo que la leña y el humo es una característica distintiva de las cocinas de restaurantes rurales del Valle de Guadalupe. Los entrevistados están conscientes de que la leña es un recurso natural limitado, hay una conciencia sobre la regulación en el uso de algunas especies, como encino, mezquite y manzanita.

Asimismo, se reconoce la construcción de una relación de confianza entre los(as) cocineros(as) y los productores. La calidad del insumo está cimentada en esta relación y en la evidencia física de las condiciones del suelo, el peso, la alimentación, etc. En la mayoría de los casos, la producción local no tiene certificaciones de ningún tipo, con excepción de algunos vinos que tienen certificación de producto orgánico3.

- La respuesta que permite la adaptación (buenas prácticas ante un entorno complejo)

Las cocinas implementan buenas prácticas como manejo del agua, reducción de residuos sólidos, gestión del consumo de energía eléctrica, utilización de ingredientes locales y proyectos de compensación relacionados con el paisaje como destinar áreas para conservación. Algunas de estas prácticas atienden a la falta de dotación de servicios públicos que, si bien resultan inherentes a las zonas urbanas, en un espacio rural son escasas. Por un lado, se trata de infraestructura eléctrica, red de drenaje y de agua potable, y recolección de residuos. Por otro lado, de los proyectos de compensación para la conservación del paisaje rural.

A raíz de la escasez hídrica de la zona, se destaca que el agua es un tema central en la operación de los restaurantes del Valle de Guadalupe (comunicación personal; cocinas 01, 03, 10, 09 y 11; 2022). Frente a esto, implementan buenas prácticas adaptadas al paisaje rural sobre el manejo del recurso hídrico, como baños secos y la reutilización de agua. Esto lo consideran necesario, ya que reduce el consumo, así como sus gastos, puesto que tienen que comprar el agua a personas locales, ya que algunos no cuentan con concesión de este servicio.

De esta misma forma, se observa que en algunos casos es necesario contratar compañías recolectoras de los residuos generados dentro de la cocina. En atención a ello, se implementan prácticas como la composta y destinar los residuos de comida para alimentar al ganado, con el fin de reducir los desechos.

Respecto a la red eléctrica, un 40 % de los(as) entrevistados(as) cuenta con paneles solares, y un 80 % de las cocinas implementan horarios de servicio en función de la luz natural con el fin de reducir su consumo de electricidad y abonar al respeto por el paisaje nocturno rural.

Se observa que la motivación de implementar buenas prácticas que se adapten al paisaje rural obedece a reducir costos monetarios, así como a evitar la pérdida del paisaje que forma parte de la identidad de sus cocinas. Aunado a ello, atienden a las problemáticas latentes que presenta el territorio (escasez hídrica, cambio de uso de suelo, migración, cambio de vocación, turismo en masa, entre otras) (Leyva y Espejel, 2017; Reyes-Orta, 2016).

Por lo tanto, las buenas prácticas que implementan las cocinas rurales se pueden reconocer como prácticas adaptadas al paisaje, y son un factor que permitirá sostener la oferta gastronómica en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable de la región.

Reflexiones finales

Por medio de este estudio se pudieron identificar las características de las cocinas de restaurantes del Valle de Guadalupe en el paisaje gastronómico. Estas características funcionan como un marcador de identidad compartida sobre lo que significa y conlleva ser un restaurante en un medio rural (Padilla, 2006; Svein et al., 2016). Dicho esto, se pudo dar respuesta a las preguntas: ¿qué elementos caracterizan a las cocinas de restaurantes rurales? y ¿cómo se adaptan al paisaje gastronómico actual del Valle de Guadalupe?

Se identificaron ingredientes y buenas prácticas que responden al territorio. Así, los restaurantes hacen uso de ingredientes locales e implementan buenas prácticas que responden a los retos que enfrenta el paisaje rural como forma de adaptación y resiliencia. La estrecha relación de los restaurantes del Valle de Guadalupe con el paisaje gastronómico da cuenta del problema de escasez de agua (Leyva y Espejel 2017; Reyes-Orta et al., 2016) y la falta de servicios públicos (agua potable y alcantarillado), lo que explica que todos los restaurantes mencionados en este estudio cuenten con buenas prácticas relacionadas con el manejo del recurso hídrico.

Asimismo, se destaca la percepción que tienen los(as) entrevistados(as) sobre las modificaciones al paisaje generadas por el establecimiento de empresas que atienden al desarrollo de la industria turística (entretenimiento y hospitalidad), lo cual se considera un factor que va alterando la vocación rural del paisaje por una urbana (Medina 2017; Millán Vázquez de la Torre et al., 2014). Esto se debe al incremento de la oferta turística impulsada por el Gobierno del Estado como estrategia de desarrollo (Moreno-Santoyo, 2021), lo que incluye a la gastronomía como pieza clave.

Lo anterior ha propiciado que la oferta gastronómica sea masiva y el desarrollo inmobiliario desmesurado; esto ha dado pie a la fragmentación de los ecosistemas y el desplazamiento de especies nativas (flora y fauna) (Leyva y Espejel, 2017). Así mismo, con el aumento de esta oferta en el sitio, también se presenta un incremento en la demanda de insumos por parte de los restaurantes, por lo que se percibe una limitada capacidad de producción de ingredientes locales. Algunos restaurantes recurren a las fuentes alternas, como los supermercados y proveedores de fuera del rango de 100 km, que pueden condicionar la adaptación al paisaje gastronómico y la trazabilidad de los ingredientes. Sin embargo, se encontró que algunos de los restaurantes han creado huertos e incorporado especies silvestres como salvia blanca, conejo y codorniz, y otras cultivadas de origen mediterráneo (olivo, vid, romero y eneldo), como respuesta a la adaptación del paisaje. Lo que sugiere un cuestionamiento interesante para futuros trabajos: ¿puede el producto o ingrediente ser un catalizador para el desarrollo sustentable?

En resumen, se perciben desafíos territoriales por la fragilidad del paisaje. Resulta importante gestionar los recursos limitados que ofrece el ecosistema donde se desarrolla el paisaje gastronómico del Valle de Guadalupe mediante buenas prácticas que respondan a los retos del entorno.

Para esto, la gobernanza dentro de los restaurantes y en comunidad es clave para potencializar las características relacionadas con la identidad del paisaje gastronómico, que da pie para repensar el territorio rural (Weber et al., 2020). Por lo tanto, se concluye que repensar la cocina de restaurantes rurales en un paisaje rural y gastronómico lleva a distinguir las características específicas de las dinámicas socioculturales, económicas y ambientales, como el papel que desempeñan los alimentos locales y las buenas prácticas asociadas al entorno, que nos invitan a pensar en historias que dan identidad y sentido al paisaje.

Referencias

Álvarez Uribe, M. y González Zapata, L. (2002). Prácticas alimentarias en las familias del área rural de Medellín-Colombia. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 52(1), 55-62. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222002000100008&lng=es&tlng=es

Ballester, Ll., Orte, C. y Oliver, J. Ll. (2003). Análisis cualitativo de entrevistas. Nómadas, (18), 140-149.

Binz, P. y De Conto, S. M. (2019). Gestión de la gastronomía sustentable: prácticas del sector de alimentos y bebidas en hospedajes. Estudios y Perspectivas en Turismo, 28(2), 507-525. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180760431014

Blume, R. (2004). Território e ruralidade: a desmistificação do fim do rural [tesis de maestría]. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. http://hdl.handle.net/10183/4671

Braun, V. y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Burgoine, T., Lake, A. A., Stamp, E., Alvanides, S., Mathers, J. C. y Adamson, A. J. (2009). Changing foodscapes 1980-2000, using the ASH30 Study. Appetite, 53(2), 157-165. https://doi.org/10.1016/j.appet.2009.05.012

Carreño Correa, L. M. (2022). Propuesta metodológica para la gobernanza del agua en sistemas socio-ecológicos, caso de estudio Valle de Guadalupe, B. C. [tesis doctoral]. Universidad Autónoma de Baja California. https://hdl.handle.net/20.500.12930/9120

Cruz Souza, F. (2006). Género, psicología y desarrollo rural: la construcción de nuevas identidades. Las repercusiones sociales de las mujeres en el medio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. España. https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/87506_all.pdf

Davies, A. J. y Kochhar, A. K. (2002). Manufacturing best practice and performance studies: a critique. International Journal of Operations & Production Management, 22(3), 289-305. https://doi.org/10.1108/01443570210417597

Espejel, M. y Ahumada, B. (2013). Todo cabe en un valle sabiéndolo acomodar. En C. Leyva e I. Espejel (coords.), El valle de Guadalupe: conjugando tiempos (pp. 88-105). Universidad Autónoma de Baja California.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2022). Buenas prácticas. https://www.fao.org/capacity-development/resources/good-practices/es/

Ferrero, S. (2002). Comida sin par. Consumption of Mexican food in Los Angeles: Foodscapes in a transnational consumer society. Belasco, W. y Scranton, P. (eds.). Food nations: Selling taste in consumer societies (pp. 194-219). Routledge.

Frisvoll, S., Forbord, M. y Blekesaune, A. (2016). An empirical investigation of tourists’ consumption of local food in rural tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16(1), 76-93. https://doi.org/10.1080/15022250.2015.1066918

Fusté-Forné, F. (2016). Los paisajes de la cultura: la gastronomía y el patrimonio culinario. Dixit, 24(1), 4-16. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-36912016000100001&lng=es&tlng=es

Fusté-Forné, F. (2018). Drawing a gastronomy landscape from food markets’ produce. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(3), 378-384. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-05-2018-0064

Gómez, S. (2002). La nueva ruralidad ¿qué tan nueva? Revisión de la bibliografía, un intento por definir sus límites y una propuesta conceptual para realizar investigaciones. Universidad Austral de Chile.

Gómez-Merino, F. C., García-Albarado, J. C., Trejo-Téllez, L. I., Morales-Ramos, V., García-García, C. G. y Pérez Sato, J. A. (2013). Paisaje y turismo rural en México: fortalezas y desafíos para su potenciación. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, (5), 1027-1042. https://doi.org/10.29312/remexca.v0i5.1308

Graciotti, A. y McEachern, M. G. (2023). Rural space and the local food landscape: Consumers’ construction of food localness through the politics of belonging. Journal of Place Management and Development, 17(1), 1-20. https://doi.org/10.1108/JPMD-06-2022-0057

Gutiérrez, C., Von Glascoe, C. A., Bertran, M., Calderon, N., Villada-Canela, M. y Leyva, J. C. (2022). The Kumiai traditional food system: Reconnecting nature, food and health through ancestral knowledge. Frontiers in Sustainable Food Systems, 6, 824264. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.824264

Hall, C. M., y Gössling, S. (2016). From food tourism and regional development: An introduction. En C. M. Hall y S. Gössling (eds.), Food tourism and regional development: Networks, products and trajectories, 3-57.

Hofstede, R. (2014). Adaptación al cambio climático basada en los conocimientos tradicionales. En R. Lara y R. Vides-Almonacid (eds.), Sabiduría y adaptación: el valor del conocimiento tradicional en la adaptación al cambio climático en América del Sur (pp. 59-79). Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Kneafsey, M., Maye, D., Holloway, L. y Goodman, M. (2021). Geographies of food: An introduction. Bloomsbury.

Leone, M. (2016). Critique of the culinary reason. Semiotica, 2016(211), 165-186. https://doi.org/10.1515/sem-2016-0097

Leyva, C. y Espejel, I. (coords.). (2017). Valle de Guadalupe: paisaje en tres tiempos. Universidad Autónoma de Baja California.

Magaña, A. y León, L. (2006). El periodo misional, 1697-1849. En M. A. Samaniego López (coord.), Breve historia de Baja California (pp. 27-62). Universidad Autónoma de Baja California.

Maruri Avidal, C. y Torres Rivera, A. D. (2019). Gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro: un acercamiento desde la teoría. Repositorio de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, 13, 1523-1539. https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/1868

Mascarenhas Tramontin, R. G. y Gândara Gonçalves, J. M. (2010). Producción y transformación territorial: la gastronomía como atractivo turístico. Estudios y Perspectivas en Turismo, 19(5), 776-791. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180717609011

Medina, F. X. (2017). Reflexiones sobre el patrimonio y la alimentación desde las perspectivas cultural y turística. Anales de Antropología, 51(2), 106-113. https://doi.org/10.1016/j.antro.2017.02.001

Meléndez Torres, J. M. y Cañez de la Fuente, G. M. (2010). La cocina tradicional regional como un elemento de identidad y desarrollo local: el caso de San Pedro El Saucito, Sonora, México. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 17(extra), 181-204.

Millán Vázquez de la Torre, G., Hernández Rojas, R. y Navajas Romero, V. (2016). The study of gastronomic tourism in Cordoba and the association of the cuisine. An econometric analysis. Tourism and Hospitality Management, 22(2), 173-191. https://doi.org/10.20867/thm.22.2.7

Millán Vázquez de La Torre, G., Morales Fernández, E. y Pérez Naranjo, L. M. (2014). Turismo gastronómico, denominaciones de origen y desarrollo rural en Andalucía: situación actual. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (65), 113-137. https://doi.org/10.21138/bage.1746

Moreno-Santoyo, R. (2021). Escasez hídrica en territorios semiáridos de uso agrícola: valle de Guadalupe, México [tesis de maestría]. Pontificia Universidad Católica de Chile. https://estudiosurbanos.uc.cl/exalumnos/escasez-hidrica-en-territorios-semiaridos-de-uso-agricola-y-turistico-valle-de-guadalupe-mexico/

Observatur (Observatorio Turístico de Baja California). (2013). Turismo de salud en Baja California [boletín]. Boletín del Observatorio Turístico de Baja California, (3). https://observaturbc.com/sites/default/files/2022-12/3_Turismo%20de%20salud%20en%20Baja%20California.pdf

Padilla Dieste, C. (2006, 20-24 de noviembre). Las cocinas regionales: principio y fundamento etnográfico [ponencia]. VII Congreso Internacional de Sociología Rural, Quito, Ecuador.

Paniagua Mazorra, A. y Hoggart, K. (2002). Lo rural, ¿hechos, discursos o representaciones? Una perspectiva geográfica de un debate clásico. ICE, Revista de Economía, 1(803) https://revistasice.com/index.php/ICE/article/view/424

Pérez Gálvez, J. C., Jaramillo Granda, M., López-Guzmán, T. y Reinoso Coronel, J. (2017). Local gastronomy, culture and tourism sustainable cities: The behavior of the American tourist. Sustainable Cities and Society, 32, 604-612. https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.04.021

Poulain, J. P. (2007). Los patrimonios gastronómicos y sus valorizaciones turísticas. En J. J. Tresserras y F. X. Medina (eds.), Patrimonio gastronómico y turismo cultural en el Mediterráneo (pp. 39-71). Ibertur.

Reyes-Orta, M., Olague de la Cruz, J. T. y Verján Quiñones, R. (2018). Estrategia de gestión pública para un enoturismo sustentable a partir de la percepción de problemas ambientales: el Valle de Guadalupe (México). Estudios y Perspectivas en Turismo, 27 (2), 375-689. https://www.redalyc.org/journal/1807/180755394011/html/

Reyes-Orta, M., Olague, J. T., Lobo Rodríguez, M. O. y Cruz Estrada, I. (2016). Importancia y valoración de los componentes de satisfacción en la experiencia enológica en Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California: contribuciones al proceso de gestión sustentable. Revista de Análisis Turístico, (22), 39-55.

Richardson, L. y Fernqvist, F. (2022). Transforming the food system through sustainable gastronomy: How chefs engage with food democracy. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 19(2), 1-17. https://doi.org/10.1080/19320248.2022.2059428

Rinaldi, C. (2017). Food and gastronomy for sustainable place development: A multidisciplinary analysis of different theoretical approaches. Sustainability, 9(10), 1748. https://doi.org/10.3390/su9101748

Roe, M., Sarlöv Herlin, I. y Speak, S. (2016). Identity, food and landscape character in the urban context. Landscape Research, 41(7), 757-772. https://doi.org/10.1080/01426397.2016.1212324

Romero, J. (2012). Lo rural y la ruralidad en América Latina: categorías conceptuales en debate. Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 11(1), 8-31. http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue1-fulltext-176

Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Cinta de Moebio, (41), 207-224. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2011000200006

Sobal, J. y Wansink, B. (2007). Kitchenscapes, tablescapes, platescapes, and foodscapes: Influences of microscale built environments of food intake. Environment and Behavior, 39(1). https://doi.org/10.1177/00139165062955

Weber, H., Poeggel, K., Eakin, H., Fischer, D., Lang, D. J., Von Wehrden, H. y Wiek, A. (2020). What are the ingredients for food systems change towards sustainability?—Insights from the literature. Environmental Research Letters, 15(11), 113001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab99fd

Zhu, D., Wang, J., Wang, P. y Xu, H. (2022). How to frame destination foodscapes? A perspective of mixed food experience. Foods, 11(12), 1706. https://doi.org/10.3390/foods11121706

Anexo 1

Entrevista semiestructurada

Notas

* La investigación contó con la colaboración interdisciplinaria de docentes y estudiantes de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, de la Facultad de Enología y Gastronomía, y del programa de Especialidad en Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Marinas, de la Universidad Autónoma de Baja California (México). Agradecemos al Departamento de Proyectos Internos de la Universidad Autónoma de Baja California por su invaluable apoyo. Así mismo, al proyecto PRONAII 319059, Observatorio de Valle de Guadalupe, por su generosa colaboración. Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y se cuenta con el consentimiento informado de los participantes, que se mantienen en anonimato para respetar el derecho a la privacidad de las personas involucradas.

** Dra., profesora de la Facultad de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California (México). Líneas de investigación: sistemas alimentarios tradicionales y sustentabilidad para la gastronomía. Contribución específica al presente artículo: redacción del borrador original, compilación de datos y análisis. gutierrez.carolina96@uabc.edu.mx

*** Maestra en Asentamiento Humanos y Medio Ambiente, estudiante del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Baja California (México). Líneas de investigación: sustentabilidad, recursos hídricos y gestión de recursos naturales. Contribución específica al presente artículo: redacción del borrador original, compilación de datos y análisis. rebeca.moreno@uabc.edu.mx

**** Dra., profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California (México). Línea de investigación: gestión e innovación para la sostenibilidad. Contribución específica al presente artículo: revisión del borrador original y edición, y análisis de datos. marisa.reyes@uabc.edu.mx

***** Dra., profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California (México). Líneas de investigación: manejo de ecosistemas y educación ambiental para la participación social. Contribución específica al presente artículo: revisión del borrador original y edición, y análisis de datos. cleyva@uabc.edu.mx

2 Las vedas de mariscos en México se implementan para regular la pesca y proteger a las poblaciones de mariscos y otros recursos marinos. Estas restricciones temporales o espaciales se establecen para permitir que las poblaciones de mariscos se recuperen y se mantengan saludables. El tiempo de veda lo establece el Gobierno Federal mexicano, y existen diferentes periodos para cada especie. Véase en https://www.gob.mx/imipas/acciones-y-programas/carta-nacional-pesquera-51204