Introducción

El suministro de agua potable y el saneamiento básico, junto con la educación en higiene, se consideran componentes fundamentales para mejorar la calidad de vida y la productividad en los asentamientos humanos. Los problemas de acceso al agua y su mala calidad afectan la salud humana y el bienestar de las comunidades. Para mejorar el acceso a estos servicios y contribuir a la reducción de la pobreza, la comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acordó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hasta el año 2015. Según las Naciones Unidas (2013), más de 2100 millones de personas habían obtenido acceso a fuentes de agua mejorada en los últimos 21 años. En 2010, la proporción de población con acceso a tales fuentes fue del 89 % (76 % en 1990). Esto significaría que el objetivo de agua potable se logró cinco años antes de la fecha programada, a pesar del crecimiento significativo de la población. Sin embargo, 800 millones de personas no tuvieron acceso a una fuente de agua mejorada y muchas más permanecen sin saneamiento seguro y sostenible (SDSN, 2014). Mientras que el panorama general se veía positivo, las estadísticas ocultaban una serie de problemas. En América Latina, existen diferencias considerables entre la cobertura urbana y rural y, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2013), 12 países aún no habían alcanzado su objetivo implícito de cobertura rural en el acceso al agua potable. Colombia, Haití, Nicaragua y Venezuela se encontraban entre ellos con diferencias de más del 8 % con los objetivos de los ODM. La Tabla 1 presenta la variación en el uso de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento entre 1990 y 2015 en Colombia y en América Latina y el Caribe en comparación con la proporción de la población de 2015 que obtuvo acceso desde 1990.

Tabla 1.

Suministro de agua y uso de instalaciones de saneamiento en Colombia y América Latina y el Caribe. Fuente: adaptado de UNICEF y WHO, 2015.

Los valores en la Tabla 1 enmascaran el problema subyacente de que muchos sistemas de suministro de agua no brindan un servicio sostenible de agua de buena calidad. Esto es un mayor problema en las zonas rurales por la limitada atención a los aspectos de sostenibilidad (OMS / UNICEF, 2012). Las Naciones Unidas promulgaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (estos son de naturaleza global y universalmente aplicables) teniendo en cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo, respetando las políticas y prioridades nacionales. Se basan en los cimientos establecidos por los ODM, buscan completar sus asuntos pendientes y responden a los nuevos desafíos. Estos objetivos constituyen un conjunto integrado e indivisible de prioridades mundiales para el desarrollo sostenible (SDSN, 2014). El objetivo 6 de los ODS 2030 propuestos (ONU, 2016) incluye: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. Este objetivo es mucho más ambicioso que los ODM, ya que apunta al acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible. Este es un desafío enorme teniendo en cuenta que el funcionamiento sostenido de los sistemas de agua y el tratamiento adecuado del agua presenta limitaciones importantes, particularmente en el suministro de agua a la comunidad. Este trabajo revisa aspectos de sostenibilidad relevantes frente al tratamiento de agua rural.

Brechas persistentes entre lo urbano y rural

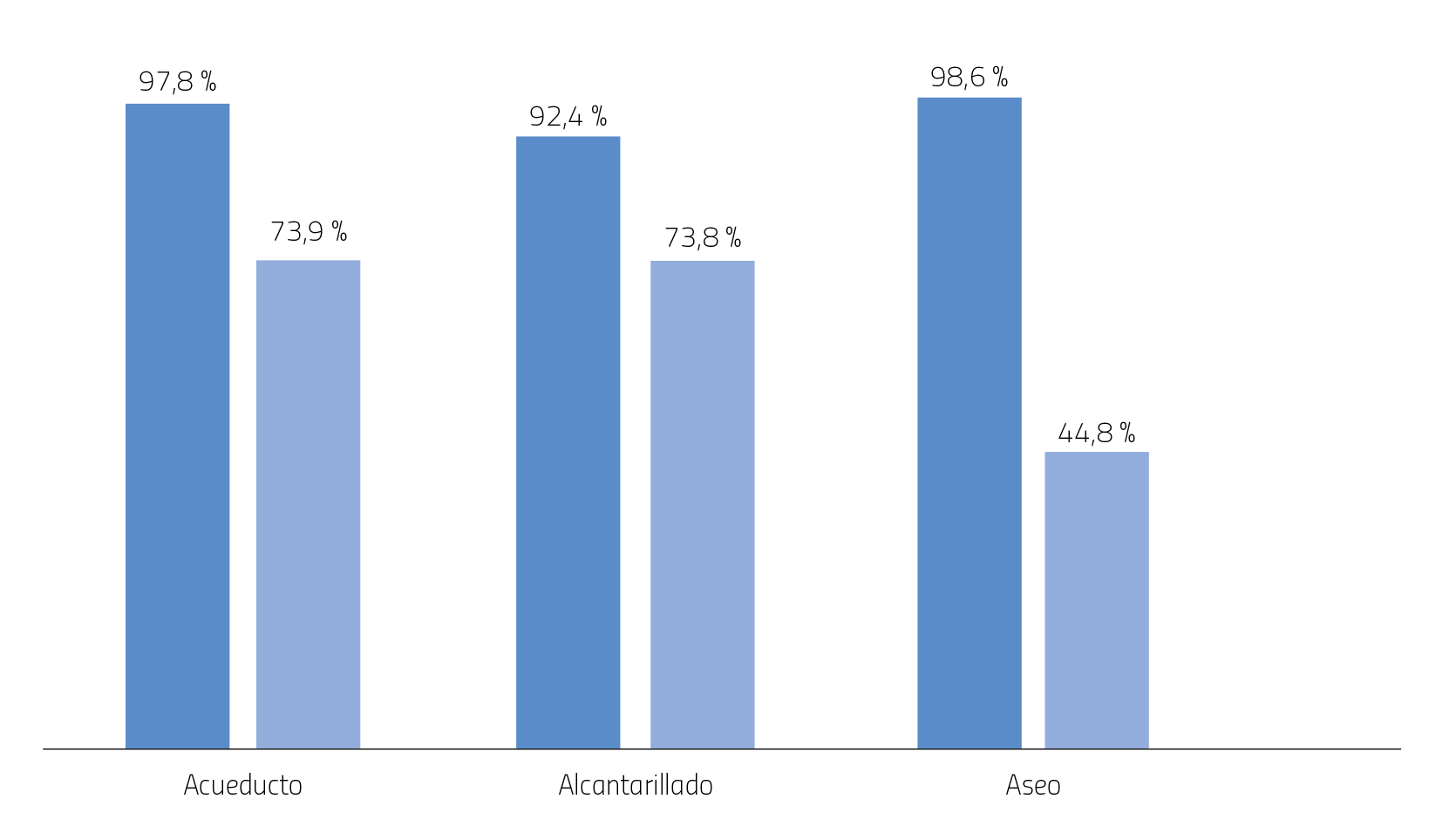

En Colombia, el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) ha registrado avances importantes de cara a la agenda de los ODS al 2030 y el Acuerdo de París (COP21). Las coberturas urbanas de los servicios han aumentado por encima del 90 %. Sin embargo, persiste una brecha urbano-rural superior al 20 % (Figura 1), (DNP, 2019). Pero las cifras no evidencian si la cobertura registrada da cuenta del consumo de agua de buena calidad. Según el INS, para el año 2013, se estimó que el 79 % de los 11.608 sistemas de agua rurales no proporcionaban agua con calidad satisfactoria. Adicionalmente, los datos de cobertura también son discutibles. Según Ruiz Ruiz et al. (2018), quienes analizaron estudios sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Social, indicaron la poca confiabilidad que brinda la información reportada a través del Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). A su vez, el DANE en 2018 reportó brechas en cobertura de acueducto urbano y rural entre los años 2008 y 2017 que varían entre el 36,5 % y el 35,6 %, superiores a las reportadas por el DNP en 2019.

La información sobre calidad del agua reportada ante la SSPD, entre los años 2012 al 2017 (Figura 2), presenta una mejoría en este indicador en la zona urbana, al pasar de 426 municipios a 529 sin riesgo acorde al Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). Al comparar el IRCA entre la zona urbana y rural al año 2017, se muestra que solo el 42 % de la zona rural presenta agua apta para el consumo humano (MINVIVIENDA, 2018).

Las razones de esas brechas incluyen: limitada inversión; uso de tecnologías de tratamiento de agua inadecuadas que, de una parte, no responden a los riesgos sanitarios existentes originados por el acelerado deterioro de las cuencas abastecedoras, y de otra parte, no corresponden a las condiciones técnicas, económicas, sociales y culturales, ni a las expectativas, intereses y capacidades de sus usuarios, lo que en varios casos ha llevado a abandonar los sistemas de tratamiento; problemas de diseño; ausencia de operadores capacitados; falta de recursos para comprar los materiales y equipos necesarios; y deterioro de la calidad del agua debido a la protección insuficiente de la captación. Esta situación requiere acción e innovación y tecnologías que puedan hacer frente al deterioro de la calidad del agua y sean ejecutadas por operadores locales y sostenidas por las comunidades rurales a costos razonables.

El desafío es grande para Colombia, teniendo en cuenta que más del 81 % de los sistemas de suministro de agua utilizan fuentes de agua superficial (Figura 3), las cuales están siendo afectadas por el proceso continuo de deforestación y erosión, y por los efectos de la variabilidad climática. Además, porque el tratamiento de las aguas residuales domésticas es deficiente pues tan solo el 20 % del agua residual total que se produce ha estado sujeta a una forma de tratamiento (CGR, 2009). Las proyecciones en tratamiento de agua residual, con cifras del año 2002 para 2018 eran del 42,9 % (DNP, MMA, MDE, 2002), pero el comportamiento real de esa cobertura es incierto. Las consecuencias de esta situación es que los sistemas de tratamientos de agua, existentes y futuros, deberán hacer frente a mayores cargas de sólidos suspendidos y contaminación bacteriológica, que requerirán tecnología de tratamiento o barreras adicionales para poder proporcionar agua potable de buena calidad a sus usuarios.

Los retos para los sistemas de agua rural

En Colombia, aunque existe un amplio marco legal y normativo que orienta las acciones a desarrollar para lograr la adecuada prestación de los servicios de suministro de agua, no es suficiente porque para enfrentar las brechas y mejorar los sistemas de agua rural se deben abordar los problemas con una visión integral y orientando sus esfuerzos a equilibrar los componentes tecnológicos y no tecnológicos en los siguientes campos: repensar el proyecto rural hacia un esquema participativo; mejorar la calidad de las intervenciones; garantizar buena infraestructura con buenos diseños y buena construcción; fortalecer la capacidad de gestión comunitaria que incluya todo lo relacionado con la planificación, administración, control y finanzas en la prestación del servicio; y el establecimiento de programas de uso eficiente y ahorro del agua, todo esto enmarcado en un proceso de participación de la comunidad con plena responsabilidad, autoridad, autonomía y control en el seguimiento, evaluación y toma de decisiones en las diferentes fases del ciclo del proyecto. Los retos para garantizar la sostenibilidad son de diferente índole. En la Tabla 2 se presenta una síntesis de los mismos.

Las tecnologías de tratamiento de agua y la sostenibilidad

Las tecnologías utilizadas por las comunidades para el abastecimiento de agua y saneamiento rural deben estar fundamentadas en garantizar la sostenibilidad en armonía con la capacidad de gestión comunitaria, en la cual las comunidades no solo asumen la administración, operación y mantenimiento de los sistemas con criterios de eficiencia y equidad tanto social como de género, sino que deben asumir también el control, la autoridad, responsabilidad y proyección de la prestación del servicio y establecer relaciones horizontales con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su trabajo (García et al. 2000). Eso implicará avanzar a nuevos conceptos y paradigmas, con ciclos de proyecto enmarcados en procesos de participación, y donde el papel de las comunidades que han alcanzado sistemas sostenibles son fundamentales.

Es así como surgen las innovaciones socio-técnicas en las cuales las soluciones se desarrollan a partir de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, teniendo como base la investigación-acción sobre el contexto local (Cinara, 2018). El desarrollo del concepto de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) (García y Saavedra, 2015) surge para enfrentar el desafío de compartir los conocimientos adquiridos a partir de sus prácticas culturales en manejo de recursos hídricos, de saneamiento, y el manejo de los servicios públicos. Este conocimiento es compartido en primera instancia con otras comunidades, pero también con autoridades de diferentes niveles, instituciones, el mundo académico y demás interesados. En estos espacios la comunidad facilita el proceso de aprendizaje, a través de la interacción comunidad-comunidad para el intercambio de conocimiento y experiencias y facilita la sostenibilidad de las soluciones técnicas y los procesos de trabajo. Esos marcos conceptuales han facilitado el sostenimiento de tecnologías convencionales y no convencionales en la zona rural del Valle del Cauca.

Las tecnologías no convencionales han incluido la Filtración en Múltiples Etapas (FiME) en sistemas centralizados de tratamiento y basados en procesos biológicos o eco-tecnologías que tienen el potencial de aumentar el acceso al agua potable y reducir las enfermedades transmitidas por el agua. Esa tecnología es de bajo costo y bajo consumo de energía e insumos. La Universidad del Valle, a través del Instituto Cinara, ha monitoreado varios sistemas en los alrededores de la ciudad de Cali durante más de veinte años, demostrando un rendimiento estable y una alta eficiencia. Algunos ejemplos son: los acueductos El Retiro, La Sirena, La Vorágine, Golondrinas, Arroyo Hondo, y el acueducto de Mondomo del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que obtuvo un premio de la Fundación Corona y el Banco Mundial relacionado con alianzas estratégicas para la superación de la pobreza, entre otros proyectos. Las comunidades rurales también han demostrado capacidad para operar sistemas de tratamiento convencional (coagulación y floculación química con filtración rápida), un ejemplo de ello es el acueducto regional Acuasur, localizado en el municipio de Jamundí, el cual garantiza agua potable a 17 veredas y, actualmente, es un Centro Comunitario de Aprendizaje.

En la zona rural del Valle del Cauca se hizo un inventario de las plantas de tratamiento que son conocidas por las instituciones. Se revisó información de la SSPD, UES-Valle, Vallecaucana de Aguas, Acuavalle, secretarias de salud de casi todos municipios y Aquacol. Se revisaron dos bases de datos, SIVICAP y SUI Rural, operado por la Secretaria de Salud del Valle del Cauca y SSPD respectivamente. En total, se encontraron 202 plantas de tratamiento de agua en la zona rural (Veldt y Burger, 2015). Solo 253 comunidades (13,1 %) están conectadas a una planta de tratamiento de agua. En cada planta se recopiló la información disponible sobre su ubicación, fuente de suministro de agua, tipo de tratamiento y tecnología de tratamiento aplicada, número de usuarios que están beneficiando y número de hogares, año de construcción y la continuidad de la operación.

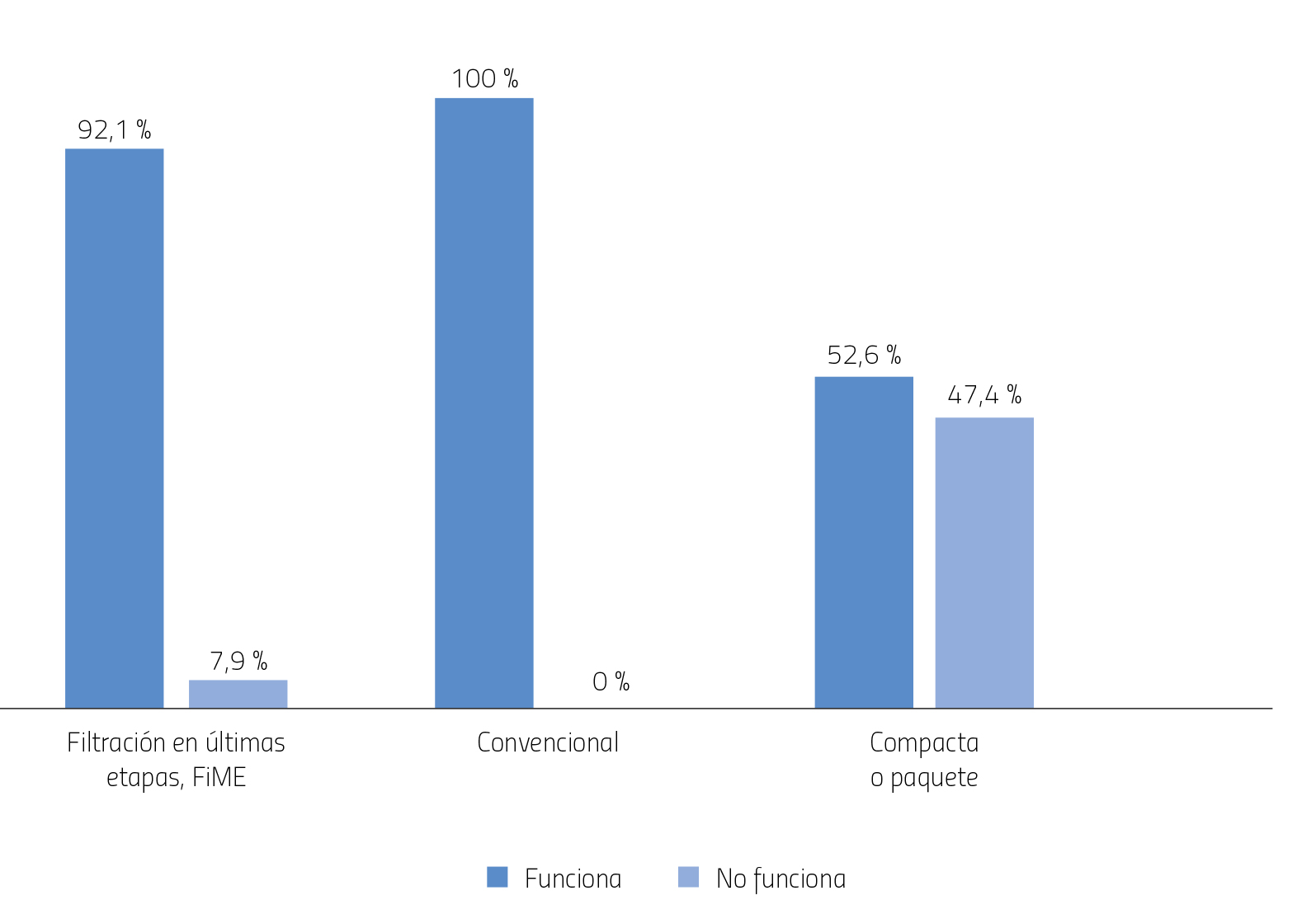

La información institucional permitió identificar el tipo de tratamiento en solo 115 plantas. De esas 115 plantas, 62 correspondieron a la tecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FiME); 38 plantas correspondieron a la tecnología de plantas compactas y diez a la tecnología de tratamiento convencional. La funcionalidad por tipo de tecnología se puede ver en la Figura 4. El inventario evidenció como limitaciones: poca información disponible; las instituciones no tienen registros actualizados; la información de los sistemas de tratamiento está incompleta; los datos están desactualizados, a veces los datos no son lógicos, las diferentes instituciones tienen información contradictoria y poca información está disponible para libre acceso. También se encontraron falencias en operación y mantenimiento, bajos niveles educativos y falta de apoyo para el suministro de conocimiento o soporte.

Figura 4.

Funcionalidad de las tecnologías de tratamiento. Fuente: adaptado de Veldt y Burger, 2015.

Sin embargo, en las plantas de tratamiento que funcionan bien, los datos están mejor organizados, lo cual está en armonía con Smits et al. (2012) quienes reportan que las organizaciones comunitarias prestadoras del servicio que operan planta de tratamiento de agua potable tienen niveles de desempeño más altos frente a la sostenibilidad, posiblemente porque la fase de implementación estuvo acompañada de fortalecimiento empresarial. Adicionalmente, los sistemas más antiguos evidencian también un buen desempeño debido a que un largo período de tiempo facilita mejorar su gestión, han aprendido de su experiencia, y les ha permitido cumplir con los marcos normativos y legales.

Estrategias para la sostenibilidad de las tecnologías de tratamiento de agua en el ámbito rural

La selección, uso y sostenimiento de una tecnología para el tratamiento de agua en el ámbito rural implica considerar no solo el sistema físico en sí, sino también elementos de organización para su manejo, personal requerido, facilidades de operación y mantenimiento, necesidades de capacitación, y los impactos sobre el ambiente. En general, podría señalarse que el uso de la tecnología debe conducir a una autonomía de la comunidad con respecto a recursos externos, sobretodo en los aspectos de operación y mantenimiento. En este marco, diversas estrategias son esenciales para lograr la sostenibilidad de las tecnologías de tratamiento de agua en el ámbito rural, donde se pueden señalar las siguientes:

Fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades

A menudo, las comunidades carecen de conocimiento para detectar una deficiencia de calidad de agua y cómo mantener una planta de tratamiento en funcionamiento. Pero lo más crítico es que no existe un ofrecimiento institucionalizado de capacitación permanente para fortalecer su capacidad de gestión de los sistemas, de manera que puedan aprender a analizar problemas, planificar soluciones, manejar conflictos y definir autónomamente costos y tarifas, garantizar un sistema de comunicación con sus usuarios y las instituciones y, lo que es más importante, fortalecer el liderazgo rotativo con la inclusión de nuevos integrantes, buscando equilibrio de género en la administración de los sistemas.

Investigar diferentes estrategias de solución

La primera sería una plataforma de soporte que facilite el apoyo técnico y social. Debería facilitar la recopilación de información a través de diferentes medios (Tele-apoyo, correo electrónico, cartas, visitas, multimedia, radio y guías prácticas). La plataforma puede proporcionar educación a las comunidades a través de diferentes medios de comunicación (animaciones y conferencias en internet, carpetas, talleres, visitas). La segunda sería el apoyo a través de organizaciones de segundo nivel por ejemplo asociaciones de organizaciones comunitarias. El tercero sería el apoyo a través de Centros Comunitarios de Aprendizaje, que busque soporte de aquellos sistemas comunitarios que ya tienen experiencia para que compartan sus conocimientos sobre la gestión del servicio y la operación y el mantenimiento, que pueden mejorar la sostenibilidad. La cuarta sería el avance a soluciones socio-técnicas. Una combinación de las posibles soluciones mencionadas anteriormente también puede ser una opción. Con este tipo de estrategias, una asignación efectiva de recursos y organización se podría generar diferencia real y mejorar la calidad del agua en las zonas rurales.

Conclusiones

En Colombia, el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) ha registrado importantes avances frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Sin embargo, aún persisten significativas brechas de coberturas y calidad de agua entre las zonas urbanas y rurales, que afectan la calidad de vida de las comunidades, sobretodo las más desprotegidas y vulnerables. Diversas razones explican esas brechas, entre ellas: una limitada inversión estatal de recursos, el uso de tecnologías de tratamiento de agua que en muchos casos no corresponden ni a las condiciones técnicas, económicas, sociales y culturales, ni a las expectativas, intereses y capacidades de sus usuarios, además de problemas de diseño y construcción, y falta de apoyo para operar y mantener adecuadamente dichos sistemas

El desafío es grande para el país, porque la creciente deforestación y erosión, los efectos de la variabilidad climática, y las deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales domésticas, harán que los sistemas de tratamiento de agua existentes y futuros deban tratar agua con mayores cargas de sólidos suspendidos y contaminación bacteriológica, y serán necesarias barreras adicionales de tratamiento para poder proporcionar agua potable de buena calidad a sus usuarios, así como estrategias innovadoras que posibiliten la sostenibilidad de los sistemas de suministro de agua, sobre todo en el ámbito rural.

Existen diversos proyectos a escala real, donde comunidades rurales –e incluso, en perímetros urbanos– sostienen desde hace muchos años sistemas de suministro que incluyen diversas tecnologías de tratamiento de agua con criterios de eficiencia y calidad. La participación de la comunidad, no solo como usuaria, sino como gestora y gerente de sus sistemas, trabajando en equipo en una relación horizontal con las instituciones, ha sido una estrategia esencial que ha posibilitado la sostenibilidad. Las experiencias también muestran que contar con un marco normativo y legal no es suficiente para cerrar las brechas y mejorar la prestación de los servicios de suministro de agua en el ámbito rural. Es necesario asumir y desarrollar otros enfoques y estrategias, que posibiliten el cumplimiento social de las inversiones y los proyectos. Este replanteamiento demanda, no solo mejorar la calidad de las intervenciones, así como garantizar buena infraestructura (buenos diseños y construcción), sino que hace indispensable repensar el proyecto rural hacia un esquema participativo de la comunidad con plena responsabilidad, autoridad, autonomía y control en el seguimiento, evaluación y toma de decisiones en las diferentes fases del ciclo del proyecto.

También se debe garantizar soporte permanente a los entes comunitarios que incluya: planificación, administración, control y finanzas en la prestación del servicio, operación y mantenimiento y el establecimiento de programas de uso eficiente y ahorro del agua.

Mejorar la prestación de los servicios de suministro de agua en el ámbito rural es una prioridad que demanda otros enfoques y estrategias para superar limitaciones que impiden que las inversiones en el sector de agua y saneamiento mejoren la calidad de vida rural. Nuevos enfoques como las innovaciones socio-técnicas, la gestión comunitaria, el apoyo de organizaciones comunitarias de segundo nivel, y el desarrollo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), contribuyen a la sostenibilidad de las tecnologías y la gestión de los servicios en los contextos rurales.