Aspectos generales

Establecer los lineamientos para la prevención y la atención del COVID-19 es un reto para el gobierno colombiano. La situación política, cultural y económica del país obligan a que estos lineamientos sean abordados de manera interdisciplinaria y enfocada en un contexto urbano. Actualmente, Colombia es la séptima economía más desigual del mundo, cerca del 47,0 % del empleo es informal (1). Según el DANE, para agosto de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 16,8 % (1,2,3). En cuanto al impacto en salud, según el Instituto Nacional de Salud (INS), la infección por el SARS-CoV2 difiere en las regiones y ha cobrado la vida de más de 30.000 colombianos al 25 de octubre 2020. Adicionalmente, a la misma fecha se reportan más de 1 millón de casos con aproximadamente 66.000 activos (4). Es por esta razón que las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales en torno a la pandemia por SARS-CoV2 tienen un impacto directo en la salud y la economía del país.

El proyecto SISCOVID, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia busca proveer una herramienta a los tomadores de decisiones con información actualizada que permita evaluar escenarios de mitigación y control de la pandemia basado en contextos urbanos. Por medio de un sistema de inteligencia epidemiológica, datos de múltiples fuentes son utilizados para simular diferentes escenarios del comportamiento del COVID-19 según distintas estrategias de mitigación implementadas. Este sistema incluye la revisión de la literatura científica relevante para la formulación de intervenciones, el establecimiento de un diálogo continuo con tomadores de decisión y expertos para el diseño de intervenciones relevantes en el contexto colombiano y, finalmente, la modelación de dichos escenarios para la toma de decisiones.

Modelos

Una de las herramientas más utilizadas para realizar simulación computacional son los modelos matemáticos. Desde 1889 se han empleado para entender cómo sucede la transmisión de las infecciones tanto en humanos como en animales. En el caso del SARS-COV-2, se han utilizado a nivel mundial modelos matemáticos para probar distintas intervenciones para su mitigación y eventual supresión (5,6). En estos modelos se tienen en cuenta distintas características del virus (transmisibilidad y modos de transmisión), de la enfermedad (historia natural, letalidad), de la población que la sufre (cuántos son, dónde están, quiénes son) y del lugar donde se encuentra (capacidad hospitalaria) (5,6). En el caso de SISCOVID, para simular el comportamiento de la pandemia se desarrollaron dos modelos computacionales que incorporan la movilidad de los ciudadanos y las dinámicas de infección por grupos de edad y estratos socioeconómicos.

El primero es un modelo Susceptible-Expuesto-Infectado-Recuperado (SEIR por sus siglas en inglés) (6). Este modelo divide a los individuos de una población en varios compartimentos: susceptibles, infectados, y recuperados. Cada compartimento representa un número de individuos en cada estado. El modelo SEIR asume que la población se encuentra homogéneamente mezclada y se comporta de manera similar. Los personas se pueden agrupar en subgrupos o metapoblaciones que pueden o no estar conectados entre sí. El modelo considera transiciones entre los diferentes grupos de individuos representados en la Figura 1. El objetivo del modelo es relacionar el crecimiento de la epidemia con las dinámicas de cada ciudad a través de las tendencias de las tasas de contagio y de movilidad. Para estimar las tasas de contagio en diferentes momentos de la epidemia, el modelo es ajustado a los datos diarios de mortalidad acumulada de cada ciudad usando una metodología denominada Markov Chain Monte Carlo – Metropolis Hastings (MCMC-MH). Las fechas en las que se estableció que ocurriría un cambio en la tasa de contacto de susceptibles con infectados fueron: primero, un periodo que corresponde desde el día uno del primer caso reportado en el país hasta una semana después de la cuarentena; y los siguientes periodos se seleccionaron cada tres semanas. Estas franjas de tiempo fueron elegidas para tener un número de datos suficiente para el ajuste.

El segundo es un modelo basado en agentes (ABM, por sus siglas en inglés) (7), que simula la movilidad de agentes (personas) al interior de la ciudad y la dinámica de contagio entre ellos. El modelo simula un día típico de movilidad en los agentes, en donde estos se mueven a través de casillas en una grilla que representa la ciudad. En cada movimiento realizado por los agentes se pueden encontrar con otros e infectarse con cierta probabilidad. Para describir los diferentes elementos que componen al modelo utilizamos el marco PARTE (por sus siglas en inglés) que permite describir las propiedades de los agentes, sus acciones, reglas, la temporalidad del modelo y el ambiente en el que se encuentran (7).

El proyecto SISCOVID busca proveer una herramienta a los tomadores de decisiones con información actualizada que permita evaluar escenarios de mitigación y control de la pandemia basado en contextos urbanos.

Las propiedades corresponden al conjunto de características que poseen los agentes, las cuales ilustran características de la población real y permiten mantener distribuciones proporcionales entre el modelo y la realidad. Cada agente representa un individuo “idealizado” con las siguientes propiedades:

Sexo: femenino o masculino de acuerdo con la distribución censal del sexo para cada ciudad (DANE, 2018).

Edad: distribución de edad de acuerdo con los grupos quinquenales en cada ciudad (DANE, 2018).

Área de origen: asignación aleatoria a una zona o localidad de la ciudad. Los agentes se asignan de acuerdo con la densidad poblacional por cada zona o localidad en cada ciudad.

Estado: nivel de severidad susceptible (1), infectado sintomático o asintomático (2), infectado grave (requiere hospitalización) (3), infectado crítico (requiere una unidad de cuidados intensivos) (4), recuperado (8).

Modo de transporte: medio de transporte que se utiliza de acuerdo con las encuestas de movilidad de cada ciudad (transporte público o privado).

Las acciones representan el portafolio de decisiones que puede tomar el agente (p.ej: infectar) o eventos que pueden ocurrir sobre este (p.ej: fallecer). Cada agente puede realizar las siguientes acciones en cada día de la simulación:

Infectar: un agente infectado, cuyo tiempo de incubación ha terminado, puede encontrarse con otros agentes en la misma casilla e infectarlos con una probabilidad de 9,8 % si es sintomático o 7,35 % si es asintomático (10).

Pasar entre estados: un agente infectado puede pasar los diferentes estados descritos en las propiedades. Esa transición se va a ver afectada por una probabilidad en función de la edad del agente y el estado en el que se encuentre (Tabla 1).

Recuperar: Los agentes infectados se recuperan después de un tiempo determinado por el grado de severidad del virus en su cuerpo. Si su estado es infectado (asintomático) su tiempo de recuperación será de dos semanas. Si el agente requiere hospitalización o cuidados intensivos su tiempo de recuperación se distribuye de manera uniforme entre tres a seis semanas (WHO-China Joint Mission, 2020).

Fallecer: los agentes que estén en estado grave o crítico tienen una probabilidad de fallecer en función de su edad y estado de gravedad (Tabla 1).

Tabla 1.

Proporción de hospitalizaciones, casos críticos y muertes de hospitalizados por grupos de edad (10).

Las reglas corresponden a las normas que gobiernan el comportamiento de todos los agentes en el modelo. Todos los agentes susceptibles (1), infectados (2) y recuperados (5) se mueven desde su residencia a su ubicación de destino. La ubicación de destino se asigna a cada agente de acuerdo con la matriz Origen-Destino determinada para cada ciudad y el modo de transporte de acuerdo con fuentes secundarias de las encuestas de movilidad realizada en cada ciudad y con datos de telefonía celular en las ciudades donde no se realiza encuesta de movilidad. La zona de destino puede ubicarse en la misma localidad de origen. Durante la simulación, si los agentes se encuentran en cuarentena, solo un porcentaje reducido puede movilizarse por la ciudad. Los agentes realizan los siguientes movimientos en un día de la simulación: 1) Viajar alrededor de su hogar, 2) Viajar de su residencia a la ubicación de destino, 3) Viaje alrededor de la ubicación del destino y 4) Viajar de su posición actual a su residencia.

La temporalidad del modelo es la unidad de tiempo que se maneja en cada uno de los ticks de la simulación, en donde cada tick en el modelo representa un día. El ambiente hace referencia al espacio donde se ubican los agentes. En el modelo se construyó una representación por casillas de las áreas de cada ciudad. Para esto, usando información geoespacial del área de cada ciudad se creó una grilla, en donde cada celda representa una posición (x,y) en el mapa de la ciudad. Cada celda adquiere la propiedad del punto con el que se intersecta en el mapa, que es la división administrativa (localidad o comuna dependiendo de la ciudad).

El SARS-CoV-2 y los contextos urbanos

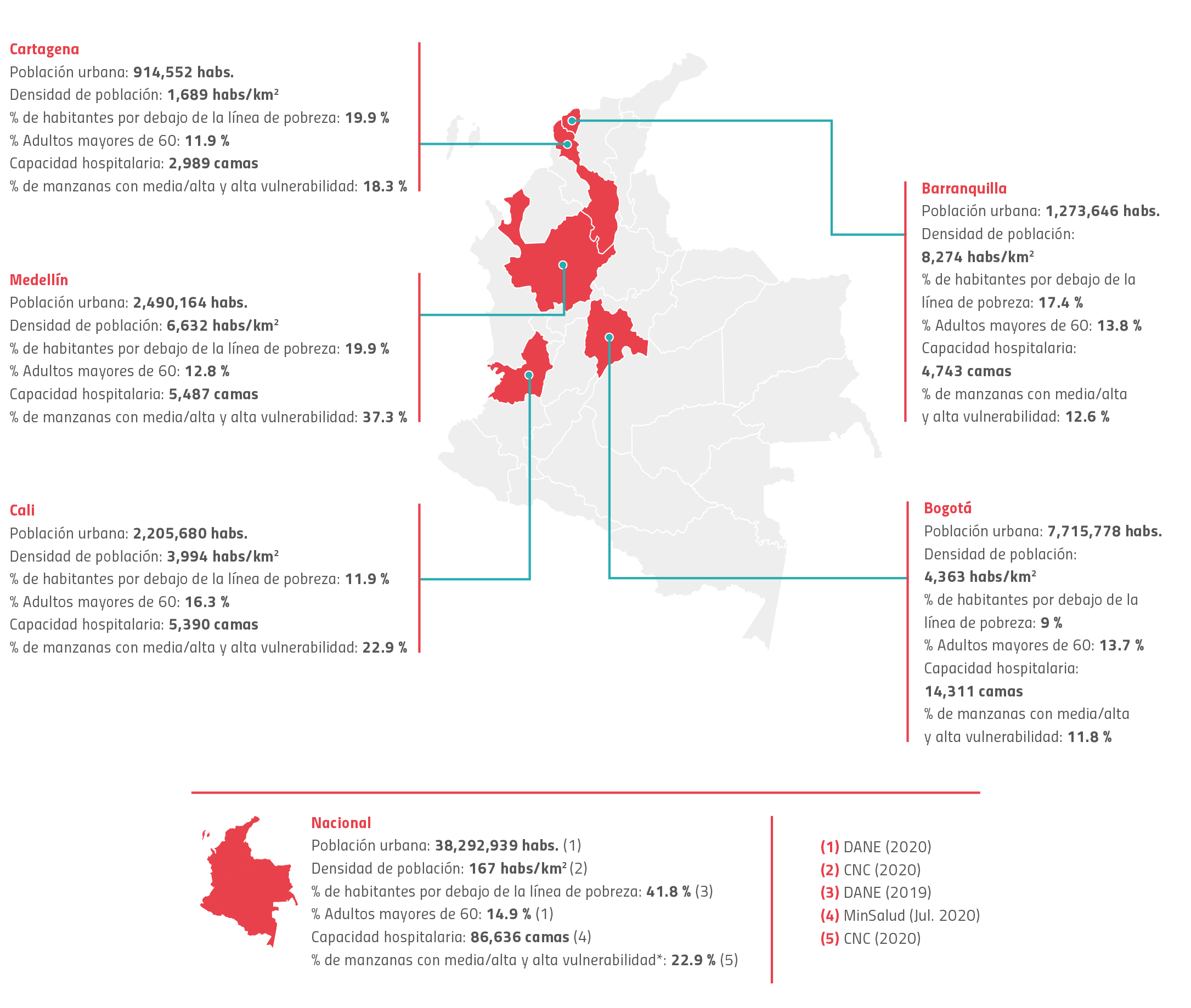

La densidad poblacional, actividad económica, comorbilidades y la conectividad son factores que aumentan el riesgo de propagación y mortalidad atribuible al virus SARS-CoV-2 en las grandes ciudades a nivel mundial. Esto no es una excepción para Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín en Colombia. Adicionalmente, en el contexto nacional, los altos niveles de inequidad social suponen un factor y un reto adicional. Las poblaciones en vulnerables viven en condiciones de hacinamiento, con acceso limitado a servicios básicos y, en algunos casos, en asentamientos informales que facilitan la transmisión del virus. Los datos recolectados por SISCOVID muestran el panorama actual de las principales ciudades de Colombia (Figura 2).

Adicionalmente, la situación en términos de comorbilidades de la población se han podido visibilizar a partir del índice de vulnerabilidad (IV) recientemente publicado por el DANE (5). El IV permite identificar la población de cada manzana de cada municipio por sus características demográficas (adultos mayores de 60 años) y sus condiciones de salud (comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas y cáncer). El IV supone que si una manzana presenta mayor prevalencia en estas variables, la proporción de población que habita en ella tiene mayor vulnerabilidad en caso de ser contagiada por el SARS-CoV-2. Mientras en Bogotá el porcentaje de manzanas con alta vulnerabilidad es 11,8 %, en Medellín asciende al 37,3 % y en Cali al 22,9 %; esta información es clave para tomar decisiones basadas en el contexto urbano de cada ciudad.

En los contextos urbanos se identifican dos situaciones especiales que facilitan la transmisión del SARS-CoV-2: hipercontacto e hiperconectividad (9). El hipercontacto ocurre al presentarse un número elevado de contactos estrechos, de larga duración y repetitivos; usualmente con las mismas personas en escenarios cerrados y poco ventilados (e.g., oficinas, call centers, viviendas, fábricas). La hiperconectividad ocurre al presentarse un número elevado de contactos, de corta duración y con un mayor número de personas; usualmente con desconocidos y no suelen repetirse (e.g., servicios de domicilio, transporte urbano, servicios de atención al cliente).

Políticas e intervenciones

Existen diversas medidas de salud pública que buscan disminuir la exposición y el contagio por el virus en una población determinada. La implementación de las medidas se realiza de acuerdo con las circunstancias epidemiológicas y sociales del lugar afectado. La intensidad y rigurosidad de la aplicación de las medidas en salud pública depende del objetivo a alcanzar: contención, mitigación o supresión de la transmisión del virus.

La contención se debe implementar al detectarse los primeros casos para interrumpir la transmisión del virus. Busca prevenir la propagación y dar tiempo para que el sistema de salud se prepare para la atención oportuna de los pacientes (10). La mitigación es pertinente cuando asciende el número de casos y disminuye la posibilidad de encontrar una relación entre casos. Por medio de la mitigación se busca desacelerar la propagación del virus, reduciendo la demanda máxima de atención médica y protegiendo a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y/o muerte (11,12). La supresión se recomienda cuando aumenta el número de casos y la posibilidad de encontrar una relación entre casos es complicada; busca revertir el crecimiento epidémico reduciendo al nivel más bajo (menor de 1) el número promedio de casos secundarios que cada caso genera y manteniendo esa situación indefinidamente (13,14).

Existen diferentes tipos de intervenciones para disminuir la exposición y el contagio del virus (Figura 3). Las intervenciones no farmacológicas (INF) tienen como objetivo disminuir la transmisión entre personas, ralentizar la propagación de la enfermedad y, en consecuencia, reducir y retrasar el pico de su aparición. De esta manera, es posible reducir rápidamente la demanda de atención médica y mitigar las consecuencias de la enfermedad, incluida la disminución de la morbimortalidad asociada. Las INF tienen alcance individual, comunitario y ambiental. Las intervenciones farmacológicas se limitan al manejo médico de la enfermedad: uso de medicamentos y vacunas.

Intervenciones y efectividad

Las acciones de inteligencia epidemiológica tienen como objetivo prevenir y controlar la transmisión del virus de manera que permitan aislar oportunamente a las personas infectadas, concentrar el recurso humano en salud, vigilar activamente y restringir la propagación en los trabajadores de la salud y en los pacientes. Para lograr estas metas debe haber una identificación oportuna de casos (identificación de personas infectadas a través de testeo masivo) y debe haber un seguimiento de contactos (identificación de personas que han estado en contacto con una persona infectada). La combinación de dichas estrategias es más efectiva para reducir las infecciones secundarias producidas por un caso (15).

Basado en la evidencia científica, se identificaron 11 intervenciones que se podrían implementar en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín para avanzar hacia una reactivación económica que no llevaran a la saturación de los servicios de salud. Estas intervenciones fueron discutidas con actores claves de cada ciudad en torno a su viabilidad (Tabla 2).

Tabla 2.

Intervenciones que se podrían implementar en la ciudades de Barranquilla (B/quilla), Cartagena (CTG), Cali, Bogotá, y Medellín, estudio SISCOVID

Los actores incluyeron: líderes de crisis, secretarios de planeación, epidemiólogos de las universidades locales y expertos en transporte.

Desde el inicio del proyecto SISCOVID los modelos han sido alimentados de manera constante; esta actualización de datos se lleva a cabo al completar las encuestas, generarse nuevas políticas o presentarse nuevas intervenciones. De esta forma, se asegura la validación y calibración de los modelos empleados.

Se ha mantenido una comunicación constante con los actores. Se han realizado periódicamente más de 30 reuniones con tomadores de decisiones y con expertos en diferentes campos (salud, transporte, contexto de ciudades, modelos sistémicos/de agentes, etc.) para validar las intervenciones y los modelos. Existe una interacción constante con los alcaldes de las ciudades. Adicionalmente, se realizó un conversatorio interregional con las secretarías de salud y de transporte y otros tomadores de decisiones, en donde no solo se compartieron resultados del proyecto SISCOVID, sino que también se generó espacio para intercambiar consejos, experiencias y preguntas entre las ciudades.

Resultados

El proyecto SISCOVID ha analizado el comportamiento de la población específica en cada ciudad y el comportamiento del virus correspondiente. El análisis descriptivo de las distintas fuentes de información permite entender de mejor manera la dinámica de transmisión de la enfermedad y proponer estrategias basadas en la necesidad de cada ciudad.

El primer hallazgo relevante es la relación entre tasa de contagio y movilidad. En el mes de marzo se observa una disminución abrupta de la movilidad que corresponde a la cuarentena generalizada que se implementó a nivel nacional (Figura 4). El aislamiento obligatorio evidencia, a su vez, un decrecimiento abrupto en la tasa de contagio del virus (Figura 5). Conforme la movilidad ha ido incrementado desde el mes de abril en las diferentes ciudades debido a la disminución de restricciones y la reapertura económica, se observa que las tasas de contagio presentan un aumento (Figura 5). Sin embargo, conforme pasa el tiempo, desde mayo la tasa de infección tiende a estabilizarse mientras que la movilidad sigue aumentando gradualmente. Esto se puede explicar, en parte, por el aprendizaje que ha logrado la ciudadanía en cuanto a medidas de autocuidado y protocolos de bioseguridad y las medidas implementadas por el transporte público. Estas disposiciones incluyen el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado de manos que los individuos han adoptado para desplazarse. Particularmente, en el transporte público se han adoptado medidas como la ventilación, la instauración de lavamanos y las medidas educativas y de control. Adicionalmente, las intervenciones implementadas en distintas ciudades como toques de queda, aplicación de pico y cédula, manejo de zonas de cuidado especial, prohibición de venta de bebidas alcohólicas, control de aglomeraciones en sectores comerciales y restricción de transporte intermunicipal parecen mitigar los efectos de la epidemia mientras gradualmente aumenta la movilidad. El incremento de casos positivos para SARS-CoV2 no es proporcional al de la movilidad; esto se explica por un adecuado aprendizaje de medidas de autocuidado y una adaptación apropiada a la nueva realidad.

Figura 5.

Tasas de contacto entre susceptibles e infectados en las principales ciudades en el periodo 03/2020 a 07/2020.

Los ritmos de contagio en las cinco ciudades estudiadas fueron diferentes. Por ejemplo, Barranquilla tuvo una rápida aceleración en la tasa de contagio al inicio de la pandemia, mientras que Medellín se demoró en alcanzar el pico. En Bogotá, el estudio se encontró que las cuarentenas selectivas ayudaron a reducir en un 20 % las muertes esperadas por COVID-19.

Con base en los resultados y en el análisis obtenidos, se propone una nueva hipótesis de no rebrote. Esta hipótesis está fundamentada en tres datos principales: (1) se observa un adecuado autocuidado en el 99 % de los encuestados; (2) cada vez se reporta mayor número de recuperados en la cuidades (53 % en Barranquilla, 27 % en Medellín, >25 % en Bogotá); y (3) las personas tienen menos número de contactos promedio en el día : de 4 a 2,1.

Conclusión

Disminuir o estabilizar la tasa de contagio de la enfermedad es indispensable para optimizar los procesos en el sistema de salud para la detección y atención de casos.

Fortalecer los comportamientos de autocuidado y evitar aglomeraciones podrían ser estrategias con mayor efecto en la contención de los contagios que las restricciones en la movilidad misma. La promoción de la bicicleta como modo de transporte, el cierre selectivo de localidades/comunas con mayor número de infecciones, la apertura de colegios y universidades y las cuarentenas estrictas por intervalos son intervenciones que permiten continuar una reapertura controlada a medida que sigue aumentando la movilidad. Estas intervenciones tienen un impacto beneficioso en las actividades económicas de las ciudades y permiten priorizar nuevas intervenciones con un enfoque más localizado respecto a zonas de alto contagio y sitios de trabajo con necesidades específicas en sus protocolos de funcionamiento, así como dentro de las zonas residenciales.

Los resultados de los modelos de simulación muestran que el comportamiento de la propagación de la epidemia varía entre las ciudades analizadas, de ahí la importancia de abordar las estrategias según el contexto urbano. SISCOVID permite integrar el conocimiento de los investigadores con la comunidad y los gobernadores de las principales ciudades de Colombia con el fin de apoyar la toma de decisiones informada. SISCOVID proporciona herramientas para generar una comunicación transformadora en torno a la salud pública de manera interdisciplinaria.

Agradecimientos y financiación

El proyecto SISCOVID fue financiado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación -Minciencias mediante la convocatoria Mincienciatón. Agradecemos a Movistar, LUCA Data Unit, y Facebook Geoinsights por proveer datos agregados de la movilidad de los ciudadanos a partir del uso de teléfonos celulares.