Redes transnacionales antiderechos: movilización contra la eutanasia en España y en América Latina✽

Joseba García Martín e Ignacia Perugorría

Recibido: 6 de marzo de 2025 | Aceptado: 9 de julio de 2025 | Modificado: 8 de agosto de 2025

https://doi.org/10.7440/res94.2025.09

Resumen| En este estudio se busca contribuir a la literatura sobre los movimientos sociales de extrema derecha concentrándose en un actor poco explorado, pero de gran relevancia internacional en la generación de posicionamientos y discursos contra las políticas morales —desde el divorcio y el aborto, hasta la reproducción asistida y los derechos de las comunidades LGTBIQ+—. Para ello, se analizan las redes transnacionales antiderechos que se establecen entre las organizaciones laicas de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N) en España y América Latina. El análisis se circunscribe a la movilización antieutanasia, práctica legalizada en 15 de 195 países, entre ellos España, Colombia y Ecuador. A pesar de gozar de un amplio apoyo social, la eutanasia permanece aún sujeta a un evidente “bloqueo político” a nivel mundial; su legalización es, por lo tanto, la “nueva frontera” a conquistar por los gobiernos progresistas y las organizaciones que luchan por una muerte digna. A partir de una articulación teórica que combina aportes de la sociología de la religión y los estudios sobre movimientos sociales, y sustentado en un estudio cualitativo multimétodo que integra el análisis de datos netnográficos y secundarios, en este artículo se da cuenta de los repertorios y marcos interpretativos antieutanasia de las OLIC-N moderados y radicales españoles; de los roles de las organizaciones religiosas y políticas antiderechos en la lucha contra la Ley de Eutanasia en España; y de la difusión y reapropiación de elementos conductuales e ideacionales por parte de las OLIC-N en América Latina, en las que empiezan a emerger debates sociales y parlamentarios en torno a la legalización de esta práctica. El estudio es el primero en analizar las redes transnacionales antiderechos y aporta evidencia empírica sobre su configuración, así como sobre su capacidad de adaptación estratégica en contextos sociopolíticos diversos, pero interconectados.

Palabras clave | campo antiderechos; eutanasia; extrema derecha; movimientos sociales; neoconservadurismo; políticas morales

Transnational Anti-Rights Networks: Mobilization Against Euthanasia in Spain and Latin America

Abstract| This study contributes to the literature on far-right social movements by examining an actor that has been little explored but holds significant international relevance in shaping positions and discourses against moral policies—from divorce and abortion to assisted reproduction and the rights of LGTBIQ+ communities. It analyzes the transnational anti-rights networks formed between secular organizations of Catholic inspiration and neoconservative ideology (OLIC-N) in Spain and Latin America. The focus is on anti-euthanasia mobilization, a practice legalized in 15 of 195 countries, including Spain, Colombia, and Ecuador. Despite broad social support, euthanasia remains subject to a clear “political blockade” worldwide; its legalization is thus the “new frontier” for progressive governments and organizations advocating for the right to die with dignity. Drawing on a theoretical framework that combines sociology of religion and social movement studies, and based on a multi-method qualitative design integrating netnographic and secondary data analysis, the article examines the repertoires and interpretive frames of moderate and radical Spanish OLIC-N actors; the roles of religious and anti-rights political organizations in opposing Spain’s Euthanasia Law; and the diffusion and reappropriation of behavioral and ideational elements by OLIC-N in Latin America, where social and parliamentary debates on legalization are beginning to emerge. This is the first study to analyze transnational anti-rights networks, providing empirical evidence on their configuration and their capacity for strategic adaptation across diverse yet interconnected sociopolitical contexts.

Keywords| anti-rights field; euthanasia; far right; moral policies; neoconservatism; social movements

Redes transnacionais antidireitos: mobilização contra a eutanásia na Espanha e na América Latina

Resumo| Este estudo visa contribuir para a literatura sobre os movimentos sociais de extrema direita ao se focar em um ator pouco explorado, mas de grande relevância internacional na formulação de posições e discursos contrários às políticas morais — do divórcio e do aborto à reprodução assistida e aos direitos das comunidades LGTBIQ+. Para tanto, são analisadas as redes transnacionais antidireitos constituídas entre organizações laicas de inspiração católica e ideologia neoconservadora (OLIC-N) na Espanha e na América Latina. A análise se concentra na mobilização contra a eutanásia, prática legalizada em 15 dos 195 países, incluindo Espanha, Colômbia e Equador. Apesar de contar com amplo apoio social, a eutanásia ainda permanece sujeita a um notório “bloqueio político” no âmbito global; sua legalização configura, portanto, a “nova fronteira” a ser conquistada por governos e organizações progressistas que lutam por uma morte digna. Fundamentado em uma articulação teórica que combina contribuições da sociologia da religião e dos estudos sobre movimentos sociais, além de um estudo qualitativo multimétodo que integra a análise de dados netnográficos e secundários, este artigo examina os repertórios e referenciais interpretativos da antieutanásia nas OLIC-N moderadas e radicais espanholas; os papéis das organizações religiosas e das políticas antidireitos na resistência contra a Lei da Eutanásia na Espanha; e a disseminação e reapropriação de elementos comportamentais e ideacionais pelas OLIC-N na América Latina, onde começam a surgir debates sociais e parlamentares em torno da legalização dessa prática. O estudo é pioneiro na análise de redes transnacionais antidireitos e oferece evidências empíricas acerca de sua configuração e da capacidade de adaptação estratégica em contextos sociopolíticos diversos, porém interconectados.

Palavras-chave | campo antidireitos; eutanásia; extrema direita; movimentos sociais; neoconservadorismo; políticas morais

Introducción

En los últimos años, han proliferado investigaciones sobre la emergencia y consolidación de la extrema derecha tanto en el Norte como en el Sur Global concentradas, principalmente, en organizaciones políticas parlamentarias y extraparlamentarias (della Porta et al. 2012; Ignazi 2003; Mudde 2021). En este artículo se busca contribuir a esa literatura, focalizándose en actores menos conocidos, pero no por ello menos trascendentes: las organizaciones laicas de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N) y las redes transnacionales entre España y América Latina.

A ambos lados del Atlántico, este campo multiorganizacional se compone de organizaciones civiles (Baldassarri y Diani 2007) estatutariamente aconfesionales que, siguiendo la ya popular expresión vaticana, luchan por defender la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”1. Imitando el trabajo identitario realizado en otras latitudes por las autodenominadas organizaciones provida (Morán Faúndes 2015), las OLIC-N se articulan en torno al marco maestro (Benford y Snow 2000) de la llamada “cultura de la vida”. Este marco establece las coordenadas ideológicas para afrontar el cambio religioso y el giro cultural progresista que se están produciendo a nivel global, y con especial fuerza en países de tradición católica (García Martín y Tejerina 2023). Los intereses de las OLIC-N, tanto en Europa como en América Latina, son amplios; además de las conocidas protestas antigénero (Bárcenas Barajas 2022; Paternotte y Kuhar 2018), estas organizaciones se movilizan en defensa del rol cultural del catolicismo, contra el reconocimiento de derechos de las comunidades LGTBIQ+ y en rechazo a la educación afectivo-sexual en los colegios, entre otras cuestiones (IRGAC 2022). Así, y siguiendo a Payne et al. (2023), las hemos reconceptualizado como organizaciones antiderechos (García Martín y Perugorría 2025).

La desinstitucionalización de la lucha antiderechos a través de organizaciones civiles formalmente desvinculadas de la Iglesia católica puede observarse desde hace décadas en Europa, y se asemeja a la “ONGización” del tejido asociativo neoconservador cristiano en América Latina (Morán Faúndes 2023; Vaggione 2022). No obstante, sostenemos que España constituye un caso paradigmático para el estudio de la protesta antiderechos por tres razones. Primero, España se encuentra a la vanguardia mundial en el reconocimiento y regulación de políticas morales (Griera et al. 2021). Segundo, como demuestran los estudios comparativos (Lo Mascolo 2023; Möser et al. 2021), las OLIC-N españolas están entre las más antiguas, movilizadas y beligerantes de Europa. Tercero, en las últimas décadas se ha convertido en un referente para el tejido neoconservador latinoamericano. Como demostraremos, entre ambos lados del Atlántico existe una profusa difusión (Givan et al. 2010) de estrategias, repertorios de protesta y marcos interpretativos, conformando lo que denominamos redes transnacionales antiderechos. A pesar de su importancia en la difusión del discurso neoconservador y su protagonismo en la lucha internacional contra las políticas morales, estas redes permanecen sorprendentemente inexploradas.

A partir de una amalgama teórica que combina los estudios sobre movimientos sociales y sociología de la religión, circunscribimos el estudio de estas redes al análisis de la movilización contra la legalización de la eutanasia. Para ello, ampliamos un estudio previo centrado en las protestas antieutanasia desarrolladas en España entre 2018 y 2021 (García Martín y Perugorría 2023 y 2024a), e incorporamos el análisis de las incipientes movilizaciones que comienzan a emerger en América Latina en respuesta a los intentos de regulación de esta práctica.

Despenalizada únicamente en 15 de 195 países, la eutanasia es, junto con el reconocimiento de derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, la “nueva frontera” en el plano de las políticas morales a conquistar por los gobiernos progresistas. A pesar de que el apoyo social a la eutanasia es sistemáticamente alto en Occidente, con independencia de la orientación político-ideológica y adscripción de conciencia de las personas encuestadas (Preidel y Knill 2015), los desafíos planteados por la práctica en el ámbito legal, filosófico, moral y religioso (Pless et al. 2020) son importantes obstáculos para su regulación. Por esta razón, la eutanasia es una política moral extremadamente controvertida, que activa los repertorios de protesta más confrontativos y los discursos con mayores niveles de “pánico moral” (Payne 2015). Estas dificultades están reproduciéndose, también, en los países de América Latina que han iniciado debates sobre la gestión del proceso de final de vida.

El artículo se estructura de la siguiente manera: primero se describe la estrategia multimétodo y el trabajo de campo de corte cualitativo, para luego analizar la evolución de las OLIC-N en España y América Latina, y sus vínculos, articulados por la noción de redes transnacionales antiderechos. En la tercera sección se esclarecen los significados del término eutanasia, sobre el cual existe una profunda confusión, en gran parte promovida por las propias organizaciones estudiadas en este artículo. También se detalla el estado de la regulación de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido a nivel internacional, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales y legislativos más recientes en América Latina. La última sección se concentra en la movilización desplegada por las organizaciones antiderechos contra la Ley de Eutanasia en España. El objetivo de esta sección es aportar claves para comprender, y quizás preanunciar, la circulación de discursos y repertorios antieutanasia a través de las redes activistas estudiadas. El artículo concluye con una discusión de las implicaciones de nuestros resultados para las organizaciones latinoamericanas que luchan por expandir la regulación del derecho a la muerte asistida.

Diseño metodológico

El estudio cualitativo multimétodo se concentra en la movilización antieutanasia en España y en América Latina. El trabajo de campo estuvo dividido en dos fases. Durante la primera, (2016-2020), se analizaron una veintena de testimonios públicos disponibles en la plataforma YouTube de activistas OLIC-N españoles seleccionados a partir de dos criterios: (i) la organización de pertenencia; y (ii) su nivel de responsabilidad. Esta estrategia permitió actualizar el trabajo de campo cualitativo realizado en un proyecto anterior2. También se tuvieron tres observaciones participantes en movilizaciones antiderechos en Madrid, ciudad donde se concentra la actividad de las OLIC-N. Esto hizo posible observar las redes organizacionales dentro del campo antiderechos español, así como sus vínculos con organizaciones latinoamericanas.

La segunda fase (2020-2024) del trabajo de campo se realizó por medio de la etnografía digital (Hine 2020). Abarcó la recolección de datos públicos de la web, páginas oficiales de las organizaciones antiderechos españolas (CitizenGo-HazteOír, Vividores, Plataforma Sí a la Vida) y latinoamericanas (CitizenGo, Plataforma Unidos por la Vida, Frente Nacional por la Familia), y sus cuentas oficiales en YouTube y en X. Estas organizaciones fueron seleccionadas mediante un muestreo intencional, priorizando la inclusión de actores colectivos con un rol destacado en la oposición a la legalización de la eutanasia, ya fuera por su visibilidad pública, su capacidad de movilización o su articulación con redes transnacionales antiderechos. Esta técnica permitió estudiar un campo movilizacional estrechamente basado en el ciberactivismo. Durante ambas fases también se estudiaron fuentes secundarias, especialmente prensa en papel y digital de ideología transversal, y la legislación española y las latinoamericanas en torno a la eutanasia. Los datos recolectados fueron transcritos y analizados conforme a los principios del análisis de contenido cualitativo (Gibbs 2012): lectura exploratoria, codificación abierta, desarrollo inductivo del sistema de códigos y agrupación de categorías en ejes temáticos que estructuran la presentación de resultados.

Dado que todos los datos analizados provienen de fuentes netnográficas o secundarias de carácter público, no fue necesario solicitar consentimiento informado. Además, hemos seguido las directrices éticas de la netnografía (Kozinets 2015), que avalan el análisis de contenidos digitales de acceso abierto siempre que se respeten ciertos criterios fundamentales: la protección de la identidad de las personas involucradas, evitar cualquier daño potencial y la adecuada contextualización sociocultural de los discursos analizados.

Redes transnacionales antiderechos en España y en América Latina

La oposición a la eutanasia está liderada en todo el mundo por el autodenominado movimiento provida, que surge en Estados Unidos en la década de 1970 para luego expandirse al resto del mundo. Este movimiento es nutrido por lo que hemos denominado “laicado organizado” (García Martín y Perugorría 2025), el cual emerge durante el posconcilio para hacer frente al proceso de cambio religioso. Basado en una “recristianización velada” de las instituciones y el espacio público, este proceso creó las condiciones para el surgimiento de un novedoso tipo de activismo laical por fuera de las estructuras de la Iglesia, y también de los tradicionales partidos conservadores. En su lugar, el laicado ha creado organizaciones que toman prestado los repertorios de protesta de los movimientos sociales para librar una doble batalla, cultural y política, enmarcada en una estrategia de “repolitización de lo religioso” (García Martín y Perugorría 2024b, 1).

En España, desde fines de la década de 1970, este laicado organizado se ha articulado en organizaciones civiles estatutariamente aconfesionales que hemos denominado OLIC-N. Mediante la “secularización estratégica” (Vaggione 2005) del mensaje elaborado por la Iglesia, y el uso de un discurso basado en la lógica del pánico moral y sexual (Herdt 2009), las OLIC-N luchan contra la regulación de políticas morales en clave progresista en los ámbitos de la familia, la sexualidad, la educación y el proceso de final de vida, por nombrar las áreas de actuación más importantes en las últimas décadas. Asimismo, se movilizan políticamente en el espacio público para combatir aquellas iniciativas legislativas, partidos políticos y movimientos sociales que trascienden o se posicionan activamente en contra del marco normativo basado en la doctrina católica. Las OLIC-N se inscriben, así, en el neoconservadurismo católico, ideología política que cree en el poder cívico de la religión para ordenar la sociedad (Díaz-Salazar 2007), y que considera la moral católica como el único modelo legítimo y deseable de “moral nacional”, especialmente en cuestiones ligadas con la intimidad (Dobbelaere y Pérez-Agote 2015). De esta forma, las OLIC-N cumplen un rol destacado —y creciente— en la visibilización de posiciones católicas en una sociedad civil crecientemente secularizada (Blancarte 2023).

Desde mediados de la década de 1990, las OLIC-N españolas están segmentadas en dos camarillas (Wasserman y Faust 2013). Por un lado, una más moderada, liderada por el Foro Español de la Familia (FEF) y Plataforma Sí a la Vida (PSV), de ideología católico- conservadora y cercanas a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Por el otro, una camarilla más radicalizada, ligada a CitizenGo-HazteOir (CG-HO) y sus plataformas, vinculadas a la extrema derecha política representada en la actualidad por VOX y Se Acabó la Fiesta, y en su versión más radical por la organización secreta El Yunque. Estas organizaciones civiles, religiosas y políticas forman lo que hemos denominado el campo ampliado antiderechos (García Martín y Perugorría 2025). Es innegable que el conjunto de OLIC-N posee múltiples intersecciones en términos de fuentes de financiación y redes informativas, además de los temas alrededor de los cuales se moviliza. Sin embargo, las camarillas operan de manera independiente y despliegan distintas estrategias para librar la batalla cultural y la movilización política contra las políticas morales progresistas. Como veremos, la camarilla radicalizada es la que tiene vínculos más estrechos con organizaciones neoconservadoras latinoamericanas.

Al igual que en Europa, desde la década de 1980 han emergido en América Latina OLIC-N que tratan de frenar el avance del proceso de secularización y la ampliación de derechos y libertades ligados a la intimidad (Bárcenas Barajas y Delgado-Molina 2021; De la Torre y Semán 2021). Como sus homólogas españolas, sostenemos que estas organizaciones pueden enmarcarse, también, dentro del concepto laicado organizado. En América Latina, estas agrupaciones tienden a asumir la forma de organizaciones no gubernamentales, generando la denominada “ONGización” (Vaggione 2005) del activismo católico latinoamericano. Entre ellas se encuentran el Movimiento Cívico Iberoamericano y la Red Interamericana de la Juventud, así como CitizenGo, el brazo internacional de la organización española CG-HO, con sede en múltiples países latinoamericanos.

Los campos OLIC-N latinoamericano y español se asemejan en tres aspectos. Primero, las OLIC-N asumen el rol de “creadoras de narrativas” que “traducen” los mensajes emitidos por la Iglesia en torno a cambios culturales y sociales (Morán Faúndes 2023; Vaggione 2022). Segundo, al igual que sus homólogas españolas, las OLIC-N latinoamericanas generan vínculos estrechos con las organizaciones políticas de derecha y extrema derecha (Morán Faúndes 2023), que tienden a difundir las mencionadas narrativas a través de los canales de la política institucional. Tercero, esto genera una “triangulación táctico- discursiva” entre la sociedad civil neoconservadora articulada en el laicado organizado, la Iglesia católica y la derecha parlamentaria, quienes conforman un campo ampliado antiderechos —tendencia que hemos analizado en España (García Martín y Perugorría 2023 y 2025) y que también ha sido documentada en América Latina (Bárcenas Barajas 2022; Carbonelli et al. 2011; Mujica 2007)—.

Debido a las similitudes políticas (asociadas a la emergencia de populismos cristianos de extrema derecha y la creciente polarización en torno a las políticas morales), culturales (ligadas a la importancia del catolicismo en las instituciones públicas y entre la ciudadanía) y lingüísticas (debido al pasado colonizador), los vínculos entre los campos OLIC-N y la derecha política en España y América Latina es muy estrecha. Su “hermanamiento” se evidencia en la circulación de activistas y en la difusión de repertorios y discursos antiderechos a ambos lados del Atlántico. No obstante, las mencionadas camarillas del campo OLIC-N español han construido distintos tipos de redes en América Latina, que se remontan, como mínimo, al inicio de la primera década del siglo XXI, con la revitalización del campo español bajo el liderazgo del FEF, y se multiplican a partir de 2009, con la creciente internacionalización de CG-HO.

Por un lado, la camarilla moderada del FEF y la PSV ha establecido vínculos con organizaciones preexistentes, netamente católicas y de perfil asistencial y educativo, en países como Guatemala, República Dominicana y El Salvador. En estos países, el FEF ha desarrollado actividades formativas que buscan detener el avance de derechos en materia de salud sexual y reproductiva, y también suele apoyar las Marchas por la Vida, concebidas como generadoras de concienciación contra el aborto y la eutanasia, y como visibilizadoras del “músculo neoconservador” en el espacio público.

Por el otro, la camarilla radicalizada, liderada por CG-HO, ha promovido o apoyado la creación de nuevas organizaciones de perfil activista, y opera como hub para la articulación de líderes neoconservadores. Entre estos destacan los activistas antigénero argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez (Laje y Márquez 2018), colaboradores habituales de la “central” española de CG-HO. Esta camarilla radicalizada también ha ayudado a difundir mensajes y repertorios previamente “testeados” en España, como el denominado “bus tránsfobo” que circuló en otros países europeos y americanos (Córdoba Vivas 2023). Estos repertorios, con creciente presencia en Argentina, Perú, México y Chile, tienen un tono mucho más confrontativo y beligerante que los promovidos por la camarilla moderada, y hacen un uso recurrente de fake news o “rumores bomba” (Harsin 2006) para promover el pánico moral y sexual (Vera Balanzario 2021). Esto es especialmente evidente cuando las OLIC-N latinoamericanas se movilizan contra las transformaciones de la familia tradicional o la regulación de la libertad sexual y reproductiva (Bárcenas Barajas 2022), y también en las incipientes protestas contra la legalización de la muerte asistida, como el evento antieutanasia organizado en 2023 por CitizenGo Ecuador (Lozada 2023).

La eutanasia en el mundo: del concepto a la regulación

El término eutanasia está rodeado de una enorme confusión, producto del uso equívoco de la terminología médico-legal, y del esfuerzo sistemático de las organizaciones analizadas en este artículo por generar desorientación, temor y desconfianza en torno a la práctica (Simón et al. 2008). Si bien es cierto que a lo largo de la historia el concepto ha adquirido diferentes matices y significados, en la actualidad se entiende por tal:

Todas aquellas acciones realizadas deliberadamente por profesionales sanitarios que tienen como objetivo provocar directamente la muerte a petición expresa, voluntaria y reiterada de un paciente capaz que presenta un sufrimiento intenso, físico o psíquico, a consecuencia de una enfermedad terminal o irreversible, y que el propio paciente experimenta como algo inaceptable, insoportable e indigno. (Carvajal et al. 2021, 1503)

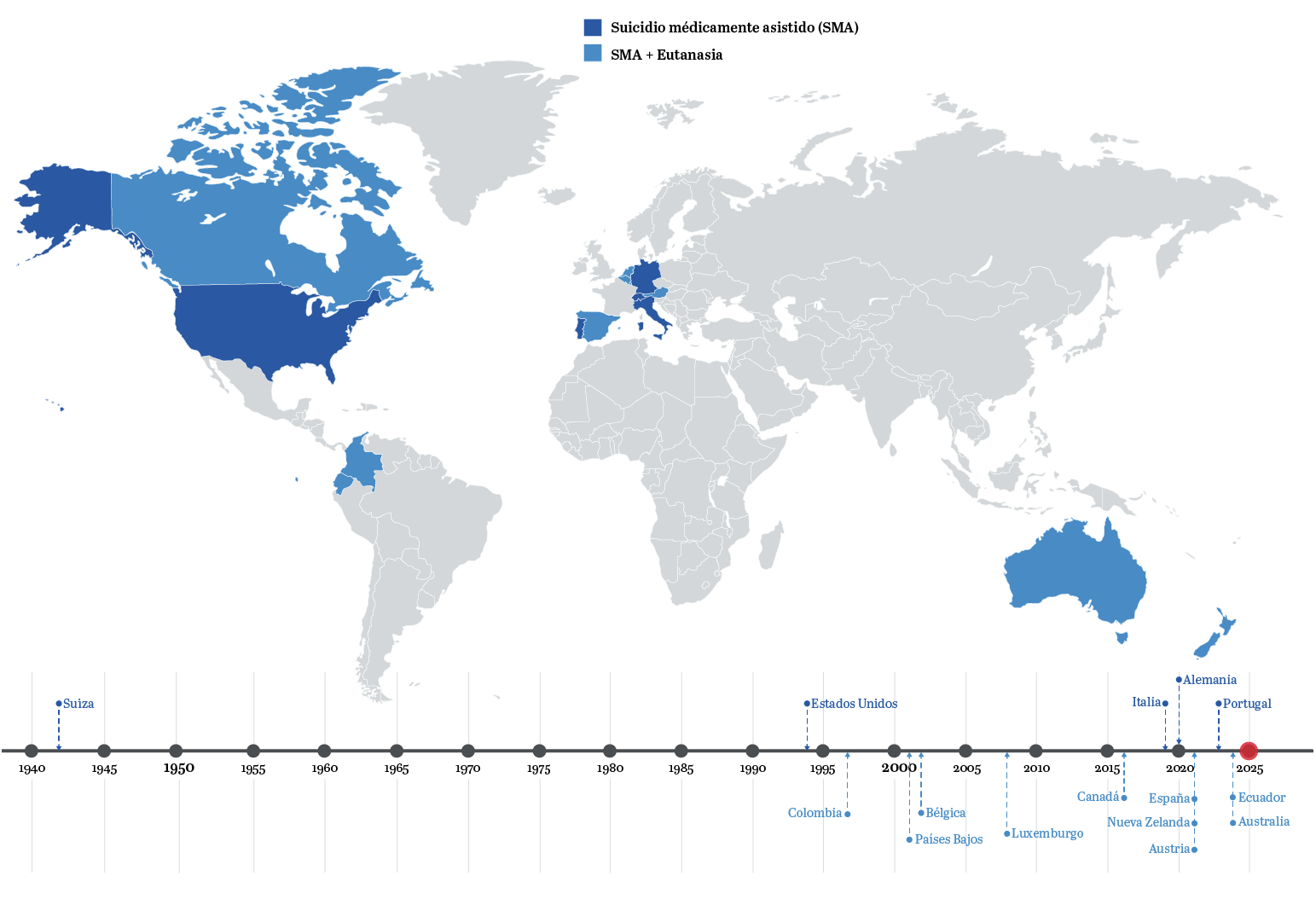

La figura 1 describe el estado actual de la regulación de la muerte asistida, concepto que contempla las diferentes prácticas legalizadas a nivel internacional. Actualmente existen dos formas de llevar a cabo la muerte asistida: la eutanasia propiamente dicha y el denominado “suicidio médicamente asistido”. Mientras que el segundo está legislado en quince países, la eutanasia, considerada más éticamente comprometida debido a la participación activa del personal sanitario, está legislada en solo nueve de estos países, la mayoría de ellos europeos. La regulación de ambas prácticas se inscribe dentro de un conjunto más amplio de esfuerzos globales por garantizar “derechos de salida” (Durán 2008) relacionados con el envejecimiento y la muerte.

Figura 1.Regulación internacional de la muerte asistida, 2025

Nota 1: la línea de tiempo considera el año en que se aprobaron por primera vez las leyes sobre muerte asistida en cada país, muchas de las cuales han sido modificadas o ampliadas posteriormente.

Nota 2: en Estados Unidos, la práctica está regulada en los siguientes estados: Oregón (1994), Washington (2008), Montana (2009), Vermont (2013), California (2015), Colorado (2016), Washington D.C. (2016), Hawaii (2018), Nueva Jersey (2019), Maine (2019) y Nuevo México (2021).

Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en Derecho a Morir Dignamente.

En América Latina, el debate sobre la muerte asistida se encuentra en estado embrionario. La práctica ha sido despenalizada solamente en Colombia (1997) y Ecuador (2024), aunque en ambos casos subsisten importantes lagunas legales y técnicas para su implementación. En Perú, la Corte Suprema autorizó en 2022 la muerte asistida de Ana Estrada Ugarte, enferma con polimiositis, pero esta sentencia se considera una excepción y la práctica sigue estando penada (BBC News 2024). En Cuba, por otro lado, la Asamblea Nacional del Poder Popular tramitó una propuesta de ley en 2023 que consideraba “procedimientos compatibles con la eutanasia” (Frank y Acosta 2023, parágrafo 3). No obstante, esta propuesta no entrará en vigor hasta que el Legislativo apruebe una normativa para su aplicación generalizada. En todos los demás países, la muerte asistida es considerada un delito penal.

La gestión del final de vida en la mayoría de los países latinoamericanos se limita, así, a dos posibilidades. Primero, los cuidados paliativos, generalmente infrafinanciados en el sistema sanitario público y, por lo tanto, prácticamente inaccesibles para pacientes de escasos recursos (Pastrana et al. 2021)3. Segundo, en menos de una decena de países, incluyendo México, Uruguay, Costa Rica y Argentina (Buedo et al. 2023), existe también la posibilidad de formalizar unas “voluntades anticipadas”. En Chile, donde ya se ha aprobado una ley de cuidados paliativos (OPS 2021), el Gobierno de Boric está intentando impulsar una propuesta de ley de eutanasia y suicidio asistido; sin embargo, esta está estancada desde hace años en el Senado (Laborde 2024) y el proyecto no tiene visos de ser aprobado en el corto plazo.

Estas condiciones generan un panorama desolador en lo que se refiere a los derechos de salida en América Latina, limitados a una creciente “juridificación” del final de la vida asociada a reformas sanitarias y disputas en torno a la autonomía personal. Uruguay y Argentina constituyen dos escenarios clave en este respecto. En Uruguay, el Parlamento discute en 2025 un proyecto de ley que regularía la eutanasia bajo criterios garantistas (Díaz Campanella 2025), en continuidad con el artículo 37 del Código Penal, que desde hace décadas permite eximir de pena el “homicidio por piedad” (UyPress 2025). En Argentina, aunque la eutanasia activa sigue penalizada, la Ley 26 742 de 2012 habilita a rechazar tratamientos que prolonguen la vida de forma artificial (Liendo 2023). Más recientemente, se han elaborado al menos tres anteproyectos legislativos que contemplan tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, demostrando intentos claros por romper el “bloqueo político”. En ambos países, sin embargo, el debate ha girado en torno a los saberes médico-legales, la bioética y el derecho sanitario, con escasa penetración de enfoques socio-legales que dieran cuenta de las dimensiones culturales, institucionales y relacionales de la muerte asistida.

Como España, estos países latinoamericanos comparten aumentos significativos en la esperanza de vida, un creciente acceso a sistemas de salud técnicamente avanzados, y una creciente tendencia a otorgar a los pacientes una mayor autonomía y corresponsabilidad en la gestión de su salud. Asimismo, y a pesar de que Latinoamérica está inmersa en intensos procesos de cambio cultural y religioso, todos estos países tienen en común una fuerte tradición católica. En consecuencia, la Iglesia tiende a liderar la oposición a la muerte asistida, considerada en el corazón mismo de lo que denomina “cultura de la muerte” (Vaggione 2012). Esta férrea oposición es compartida por una serie de organizaciones de cuidados paliativos, asociaciones de pacientes y profesionales de la salud y, principalmente, organizaciones religiosas de orientación cristiana (Inbadas et al. 2017). A estas se suman las OLIC-N y los partidos políticos conservadores y de extrema derecha. A pesar de su papel vital en la movilización internacional contra la eutanasia, hasta la fecha existen pocos estudios sobre este campo ampliado antiderechos (García Martín y Perugorría 2023 y 2025) con foco en la lucha antieutanasia.

Tal como sucediera en España, los países latinoamericanos que han iniciado el camino hacia la regulación de la práctica están presenciando las primeras movilizaciones contra la muerte asistida. En este contexto, además de cumplir un rol fundamental en la construcción de una narrativa contra la “cultura de la muerte”, la Iglesia católica está asumiendo también un rol más activista que el que tuvo en la movilización antieutanasia en España. La muestra más clara de este rol puede observarse en Colombia, donde la Conferencia Episcopal presentó una solicitud de recusación ante la Corte Constitucional para evitar la participación de dos magistrados “proeutanasia” (Jaramillo Sierra 2021) en la revisión de una sentencia. Sin embargo, al igual que en el caso español, la movilización antieutanasia en el espacio público ha sido liderada por las OLIC-N, que, en ocasiones, se han manifestado junto a miembros ordenados de la Iglesia. Como contrapartida, paulatinamente comienzan a emerger movilizaciones y organizaciones a favor de la “muerte digna”, que aspiran a neutralizar el avance de las OLIC-N. Entre ellas se encuentran la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, en Colombia, la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, en México, y Boa Morte, en Brasil. Además, en Argentina podemos encontrar a la Fundación El Faro, y existe una Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia.

La eutanasia en España: genealogía de la ley y movilización antiderechos

La muerte asistida fue finalmente legalizada en España en 2021, tras cuatro décadas de “bloqueo político”. Desde 1994, el Congreso español rechazó más de quince anteproyectos de ley (Calvo y Martínez 2022), contradiciendo la mayoritaria y transversal aceptación de la práctica por parte de la ciudadanía (Serrano del Rosal y Heredia Cerro 2018). Este bloqueo fue superado gracias a dos procesos interrelacionados: (i) la recurrente mediatización de eutanasias clandestinas de activistas por la “muerte digna” como Ramón Sampedro (1998) y María José Carrasco (2019); y (ii) la consolidación de un bloque de organizaciones que, desde la década de 1980, teje redes de solidaridad entre personas atravesando enfermedades terminales o irreversibles, y aboga por su derecho a la autodeterminación en el proceso de final de vida.

Estos procesos ejercieron presión sobre los partidos políticos, particularmente en el espectro progresista, llevándolos a iniciar debates parlamentarios sobre la muerte asistida en varias jurisdicciones subnacionales. Al llegar a la Presidencia de España en 2018, y dejando atrás su histórica oposición a la legalización de la práctica, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) finalmente patrocinó el proyecto de Ley de Eutanasia. Este hito inició una nueva fase en el ciclo de protestas del campo OLIC-N, que se abocó a polarizar el debate en la esfera pública con miras a “minar” la deliberación, el compromiso y el consenso en torno al proyecto de ley. Dicha movilización estuvo marcada por un “clivaje táctico-discursivo” (García Martín y Perugorría 2023) entre la camarilla “moderada”, liderada por el FEF y la PSV, y la “radicalizada”, encabezada por CG-HO.

A pesar de este clivaje, ambas camarillas compartieron el siguiente enmarcado diagnóstico, prognóstico y motivacional (Benford y Snow 2000; Snow y Benford 1992) que sustentó la movilización4:

- Mediante la definición diagnóstica, basada en la identificación de las fuentes del problema y el trazado de fronteras identitarias, las OLIC-N identificaron un “ellos” contra el cual dirigir la movilización: el Gobierno/Estado español, concebido como responsable del recorte asistencial y de derechos, y, en menor medida, los profesionales del sistema sanitario, descritos como “cómplices y verdugos”. Este diagnóstico se articuló con base en tres argumentos: (i) moral: la eutanasia representa una violación del valor intrínseco de la vida; (ii) jurídico: también vulnera el derecho a la vida y a la asistencia sanitaria, “prostituyendo” el juramento hipocrático; y (iii) economicista: busca el ahorro de recursos económicos y humanos, haciendo que los pacientes se sientan una “carga” para el Estado y sus familias.

- A partir el encuadre prognóstico, consistente en el diseño de estrategias para solucionar el problema diagnosticado, las OLIC-N propusieron una “cultura del cuidado” basada en defender la vida, cuidar primero y aliviar el sufrimiento. Para ello, apelaron al amor de los seres cercanos y demandaron una ley de cuidados paliativos justificada en el “acompañamiento integral”. Así, buscaron quitar el foco de la “indignidad de la enfermedad”, para ponerlo en la dignidad de “todas las vidas” y en el tratamiento holístico de la persona-paciente.

- Por último, el framing motivacional les permitió articular una “llamada a las armas” de alto componente emocional (Goodwin et al. 2001). Las OLIC-N llamaron a empatizar con el “sufrimiento” y a defender a los “más débiles”, intentando así movilizar estratégicamente la compasión como motivador de la lucha antieutanasia.

Las OLIC-N españolas compartieron este framing, pero, siguiendo las líneas del clivaje táctico-discursivo, las camarillas moderada y radicalizada se bifurcaron en términos de los repertorios utilizados, y en el nivel de beligerancia desplegado en la articulación discursiva de estos marcos. En lo que sigue analizaremos un evento de protesta (Carvalho 2024) insignia organizado por cada camarilla (ver tabla 1) contra la Ley de Eutanasia española (García Martín y Perugorría 2023 y 2024a), entendiéndolos como modelos difundibles a América Latina.

Tabla 1.Principales características de los eventos de protesta antieutanasia analizados

|

|

EP1 Plataforma Sí a la Vida (camarilla moderada, con vínculos informales con organizaciones católicas preexistentes en América Latina) |

EP2 Derecho a Vivir (camarilla radicalizada, con vínculos estables con nuevas organizaciones latinoamericanas de ideología neoconservadora y perfil activista) |

|

Lugar y fecha |

Madrid, 10 de marzo de 2024 |

Madrid (Congreso de los Diputados), 11 de febrero de 2020 |

|

Temas por los que se movilizan |

- Contra la denominada “cultura de la muerte”: aborto y eutanasia - A favor de los cuidados paliativos |

- Contra la eutanasia - A favor de los cuidados paliativos |

|

Repertorios utilizados en el EP |

- Marcha - Lectura manifiesto - Concierto - Testimonios de familiares de personas con discapacidad - Minuto de silencio por “los niños que no llegaron a nacer y las víctimas de la eutanasia y la cultura de la muerte” - Ecografía en directo para escuchar el latido de un feto de veinticuatro semanas - Suelta de globos - Carteles y banderas |

- Concentración - Performance - Lectura de declaración - Carteles - Rueda de prensa |

|

Eslóganes utilizados en el EP y en las redes sociales |

- “Sí a la vida” - “Cada vida importa” - “Toda vida es digna de ser vivida” - “Escucha el latido, te digo que estoy vivo” - “¿Este es el latido que queréis ocultar?” |

- “#StopEutanasia” - “Médicos sí, verdugos no” - “No existe el derecho a matar” |

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos netnográficos recolectados.

Primer evento de protesta: repertorios “moderados” de la Plataforma Sí a la Vida

El primer evento de protesta (EP1)5 fue organizado por la PSV, miembro de la camarilla moderada del campo OLIC-N español. Este evento tuvo lugar en Madrid en marzo de 20246 y estuvo basado en un repertorio mixto con la marcha como protagonista (ver tabla 1). Su objetivo fue conmemorar el Día Internacional de la Vida, como viene haciéndose de manera intermitente desde 2009, y manifestar la oposición al aborto y a la eutanasia. En términos de repertorios y discursos, el EP1 se asemeja a las Marchas Nacionales por la Vida organizadas en toda América Latina, tal y como se ha visto recientemente en Ciudad de México (La Gaceta de la Iberosfera 2021) y Bogotá (Medina 2024). A diferencia del evento que analizaremos a continuación, el EP1 moviliza un discurso moderado que reivindica la importancia de los cuidados, critica la infrafinanciación de los servicios públicos para la atención del proceso de final de vida y destaca la relevancia del diálogo intergeneracional:

La PSV hace un llamamiento a la sociedad civil para [...] [mostrar que] cada vida es importante, participando de la revolución por el cuidado de las personas; para celebrar y reivindicar el derecho a la vida de todo ser humano, desde su inicio a su fin natural, y la dignidad de cada vida con independencia de sus capacidades, estado de salud, etapa o circunstancias en que se encuentre. (Sí a la Vida 2024, párr. 2)

Según la organización, el EP1 congregó aproximadamente a treinta y cinco mil personas y fue transmitido en live streaming por el periódico digital El Debate, vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Alicia Latorre, portavoz de la PSV, afirmó que la marcha aspiraba a “cambiar la mentalidad eugenésica y el abandono de quienes necesitan más atención y cuidados [y a] desenmascarar los horrores, negocios e ideologías que sustentan la cultura de la muerte” (Alfa & Omega 2024). La PSV denuncia el “economicismo” que, en su opinión, implica la Ley de Eutanasia, asociando a los mayores y pacientes que sufren enfermedades crónicas e incapacitantes con la “improductividad” y el “gasto excesivo de recursos”. En contraposición, la organización sostiene que “no hay personas que tengan menos valor por razón de su salud o capacidades”, y que el “supuesto derecho a una muerte digna” es, en realidad, un acto “objetivamente perverso” (Alfa & Omega 2024). La PSV critica, además, el atentado que la Ley implica contra la libertad del personal sanitario —un marco que también se ha difundido a América Latina—. En la Marcha Nacional por la Vida de Ciudad de México, la organización Voz en Acción desplegó una pancarta con el siguiente mensaje: “Soy médico y defiendo la vida de principio a fin. #LibreObjecionDeConciencia” (La Gaceta 2021).

Como se observa en la tabla 1, durante la marcha organizada por la PSV, los participantes entonaron cánticos, y portaron carteles y globos verdes con el lema “Sí a la Vida”. El EP1 culminó con testimonios de familiares de personas con discapacidad, una ecografía en directo para escuchar el latido de un feto de 24 semanas, y un minuto de silencio por “los niños que no llegaron a nacer y las víctimas de la eutanasia y la cultura de la muerte” (Alfa & Omega 2024). Este cierre es también habitual en las Marchas por la Vida celebradas en Buenos Aires (Infobae 2018).

Segundo evento de protesta: repertorios “beligerantes” de Derecho a Vivir

El segundo evento de protesta (EP2) fue organizado por Derecho a Vivir (DaV), la plataforma antieutanasia de CG-HO. Basado en los repertorios de la concentración y la performance, el EP2 tuvo lugar frente al Congreso de los Diputados (Madrid), en un momento clave de la regulación:

Hoy, martes 11 de febrero, se inicia el trámite parlamentario para dar luz verde a la ley socialista que quiere convertir a los médicos en ejecutores de sentencias de muerte… ¡En verdugos! [...] Los políticos que avalen esta ley obligarán a los profesionales sanitarios a matarnos. (Derecho a Vivir 2020b, párr. 2)

A diferencia de la PSV, DaV emplea dos tácticas extremadamente beligerantes. Primero, utiliza los mencionados “rumores bomba”, es decir, información sobreinterpretada, o directamente falsa, para reforzar su narrativa. En este sentido, el EP2 formó parte de una campaña más amplia que, bajo el lema “Eutanasia: matarte por ‘compasión’” (Derecho a Vivir 2020a), asociaba la muerte asistida al asesinato. En un texto leído durante el evento, la DaV afirmaba que la ley forma parte de una “campaña orquestada por la izquierda” para “imponer una mentalidad de homicidio por compasión, y avalar su demanda social” (Derecho a Vivir 2020b). Así, la narrativa de la DaV refleja la falacia de la “pendiente resbaladiza”, la cual plantea que la mera oferta de la prestación por parte del sistema sanitario público llevará, progresivamente, “al descarte de los seres humanos más indefensos y vulnerables” (Derecho a Vivir 2020b). Asimismo, el discurso destacó la supuesta incompatibilidad entre los cuidados paliativos y la eutanasia: dos caminos que, en caso de que el paciente así lo decida, pueden ser complementarios en el proceso de final de vida. La segunda táctica consiste en la movilización de emociones “negativas” como el miedo, la ira y la desconfianza, propias de los repertorios de las OLIC-N españolas y latinoamericanas (García Martín et al. 2023) para generar un clima de pánico moral y profundizar la polarización ideológica y afectiva (Freidin et al. 2022). Esta táctica se condensa en el despliegue de un ataúd de atrezo de color negro, acompañado del hashtag #StopEutanasia (ver imagen 1).

Imagen 1. Performance de Derecho a Vivir frente al Congreso de los Diputados. Madrid, 11 de febrero de 2020

Fuente: Cuenta oficial de Flickr de CG-HO. “11-02-2020 Concentración frente al Congreso de los diputados contra la Ley de Eutanasia”. Por HazteOir.org. https://www.flickr.com/photos/hazteoir/49521379446/in/album-72157713050004237

Estos elementos son coherentes con la “secuencia táctica” observada en prácticamente todos los EP organizados por CG-HO y sus plataformas frente a la eutanasia y otras políticas morales. Esta secuencia comprende, por un lado, la organización de una acción disruptiva en el espacio público, de tono dramático y visualmente espectacular, en la cual aparecen hashtags o modelos de tuits altamente beligerantes; y, por otro, la difusión de videos y fotografías de estos EP a través de las redes sociales, utilizando los mencionados hashtags y mensajes para generar nuevas conversaciones y amplificar el impacto del mensaje. Esta secuencia no es extraña a América Latina, donde ya ha sido utilizada por las “franquicias” de CitizenGo en eventos de protesta contra la legalización del aborto organizados en las ciudades de Buenos Aires (Albin 2018) y Santiago de Chile (Losada 2024). CitizenGo Ecuador la utilizó, también, en su recogida de firmas en línea contra la muerte digna (Lozada 2023).

Discusión: redes transnacionales antiderechos, difusión y reapropiación

A pesar de la intensa movilización de las OLIC-N españolas y las organizaciones religiosas y políticas de su campo ampliado —con más de quince eventos de protesta, numerosas intervenciones parlamentarias y documentos eclesiásticos publicados—, la eutanasia fue finalmente legalizada en 2021. La Ley contó con el apoyo del gobierno de coalición progresista formado por el PSOE y Unidas Podemos (UP), y también de un amplio conjunto de partidos regionales de ideología moderada y progresista. Sus principales detractores fueron el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha VOX, que basaron su oposición parlamentaria en la narrativa construida y desplegada por las OLIC-N en su movilización en el espacio público y las redes sociales. El PP, pero fundamentalmente VOX, reprodujeron punto por punto su framing diagnóstico, prognóstico y motivacional, y sus argumentos morales, jurídicos y economicistas contra la Ley de Eutanasia. La CEE ejerció también todo su poder de presión para evitar que la ley fuera aprobada.

El objetivo de este análisis fue el de aportar claves para comprender, y quizás preanunciar, la difusión de discursos y repertorios antieutanasia a través de las redes conformadas por organizaciones antiderechos en España y en América Latina. Los eventos de protesta analizados son indicativos de dos modos divergentes de hacer activismo de inspiración católica en el amplio campo neoconservador autodenominado provida. Estos modos responden al “clivaje táctico-discursivo” que lo atraviesa prácticamente desde su nacimiento, y que estructura el campo español en dos camarillas: una moderada, ideológicamente cercana al conservadurismo católico y vinculada a la CEE; y otra más radicalizada, que tiene entre sus principales aliados a los populismos cristianos de extrema derecha. Como hemos mostrado, fruto de las redes transnacionales y la difusión de repertorios y discursos, este clivaje parece estar emergiendo también en Latinoamérica.

El concepto de difusión nos permite entender la transmisión de elementos conductuales (por ejemplo, formas organizativas, tácticas y repertorios) e ideacionales (por ejemplo, marcos de acción colectiva) entre un determinado conjunto de actores (Givan et al. 2010). Esta difusión puede producirse a través de vínculos interpersonales entre “iniciadores” y “receptores”; de manera indirecta, a través de los medios de comunicación y las redes sociales; o gracias a la mediación de terceros que actúan como “traductores” entre actores que de otra forma no tendrían contacto o no reconocerían un interés mutuo (Tarrow 2005). Como se desprende de nuestro análisis, la lucha antiderechos muestra ejemplos de todos estos tipos de difusión entre las OLIC-N españolas y sus homólogas latinoamericanas.

Gracias a estas redes transnacionales, los activistas han podido aprender de repertorios y mensajes “probados y contrastados” para articular sus propias reivindicaciones, movilizar apoyos sociales y ejercer presión sobre el sistema político (Romanos 2016 y 2019). Este proceso no consiste en una mera adopción mecánica, sino en una apropiación creativa que implica seleccionar, reinterpretar e, incluso, descartar ciertos elementos e incorporar otros propios en función de las coordenadas socioeconómicas, culturales y políticas del contexto local. Así, las influencias globales se traducen en repertorios situados, adaptados a las narrativas, sensibilidades y oportunidades específicas del territorio en que se insertan.

Al igual que España, América Latina está sufriendo una creciente polarización ideológica y afectiva, relacionada con el crecimiento electoral de movimientos de extrema derecha que hasta ahora habían permanecido sumergidos, o funcionado en los márgenes de la institucionalidad (Bohoslavsky y Broquetas 2024). Esta polarización se produce en el plano socioeconómico, pero es aún más evidente con relación a las políticas morales enmarcadas dentro de la “batalla cultural”. De todas ellas, la eutanasia es, junto con el aborto, la política que ha despertado mayores niveles de antagonismo en los países que han intentado regularla.

Debido al estado embrionario del debate social en torno a la práctica, y a su todavía rezagada legalización, las OLIC-N latinoamericanas se han mantenido hasta el momento en un estado relativamente latente en lo que respecta a la lucha antieutanasia. Sin embargo, una cosa es clara: a medida que la regulación de la muerte asistida vaya convirtiéndose en objeto de debate parlamentario, el tejido neoconservador latinoamericano se activará tal y como lo ha hecho ante las demás políticas morales progresistas. Los acalorados debates en torno a la eutanasia que están surgiendo en Argentina, Cuba, Chile, México y Uruguay nos invitan a pensar que las protestas contra su legalización no tardarán en cobrar fuerza.

Como hemos mencionado, las redes de la camarilla española radicalizada son, actualmente, las más estables e influyentes en América Latina. Esto nos lleva a conjeturar que los discursos y repertorios desarrollados por CG-HO y sus plataformas serán los más difundidos en la movilización antieutanasia en Latinoamérica. Indudablemente, es imposible vaticinar la deriva que tomará el proceso de apropiación de dichos elementos en los diferentes contextos nacionales. No obstante, podemos hipotetizar que estará influido por dos cuestiones fundamentales. Primero, el “peso político” y el nivel de protagonismo de las conferencias episcopales en la movilización, y la relacionada subsistencia de repertorios y discursos de carácter más religioso que los imperantes en España —será interesante observar si los mismos tendrán, a su vez, un efecto boomerang sobre las OLIC-N españolas—. Segundo, la existencia de aliados potenciales y portavoces en la esfera política institucional, entendiendo por ello partidos conservadores y de extrema derecha.

Para finalizar, quisiéramos aclarar que, más allá de la relevancia académica, nuestro estudio de la movilización contra la Ley de Eutanasia española y las hasta ahora inexploradas redes antiderechos transatlánticas persigue, también, un objetivo de connotación más activista. En este sentido, esperamos que esta investigación contribuya a informar sobre el diseño de estrategias de sensibilización y concienciación contra la movilización antiderechos, apoyando de esta manera a las organizaciones latinoamericanas que luchan por la autodeterminación al final de la vida.

Referencias

- Albin, Danilo. 2018. “El lobby fundado por Hazte Oír presionó a políticos argentinos para que votaran contra el aborto”. Público, 9 de agosto. https://www.publico.es/politica/lobby-fundado-hazte-oir-presiono-politicos-argentinos-votaran-aborto.htm

- Alfa & Omega. 2024. “Madrid proclama que ‘la vida es un regalo con todas sus circunstancias y en todas sus etapas’”. Alfa & Omega, 10 de marzo. https://alfayomega.es/madrid-canta-a-la-vida-del-nacido-y-del-no-nacido/

- Baldassarri, Delia y Mario Diani. 2007. “The Integrative Power of Civic Networks”. American Journal of Sociology 113 (3): 735-780. https://doi.org/10.1086/521839

- Bárcenas Barajas, Karina, coord. 2022. Movimientos antigénero en América Latina. Cartografías del neoconservadurismo. Ciudad de México: UNAM.

- Bárcenas Barajas, Karina y Cecilia Delgado-Molina, coords. 2021. Religión, género y sexualidad: entre movimientos e instituciones. Ciudad de México: UNAM.

- BBC News Mundo. 2024. “Muere Ana Estrada, la primera paciente en someterse a la eutanasia en Perú tras lograr que el país reconociera el derecho a la muerte asistida”. BBC News Mundo, 22 de abril. https://www.bbc.com/mundo/articles/clw0gypj7v2o

- Benford, Robert D. y David A. Snow. 2000. “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”. Annual Review of Sociology 26: 611-639. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611

- Blancarte, Roberto. 2023. “Populism, Religion, and Secularity in Latin America and Europe: A Comparative Perspective”. Working Paper Series of the CASHSS Multiple Secularities – Beyond the West, Beyond Modernities #27. https://doi.org/10.36730/2020.1.msbwbm.27

- Bohoslavsky, Ernesto y María Broquetas. 2024. “Las nuevas derechas latinoamericanas: cambios ideológicos y circulación transnacional”. NACLA, 14 de marzo. https://nacla.org/nuevas-derechas-latinoamericanas-transnacional

- Buedo, Paula, Laura Sánchez, María P. Ojeda, María N. D. Vedova, Bárbara Labra, Rodrigo Sipitria y L. C. Aracil. 2023. “Consentimiento informado y directivas anticipadas: Análisis comparado de la legislación en América Latina”. Revista de Bioética y Derecho 58: 25-44. https://doi.org/10.1344/rbd2023.58.41678

- Calvo, Kerman y Ángela Martínez. 2022. “Nuevos derechos: la legalización de la eutanasia”. En Informe sobre la democracia en España 2021. El país frente al espejo, editado por Alberto Penadés de la Cruz y Amuitz Garmendia Madariaga, 87-105. Madrid: Fundación Alternativas.

- Carbonelli, Miguel, María Mosqueira y Karina Felitti. 2011. “Religión, sexualidad y política en la Argentina: Intervenciones católicas y evangélicas en torno al aborto y el matrimonio igualitario”. Revista del Centro de Investigación 9 (36): 25-43. https://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/130

- Carvajal C., Sergio, Bernardita Portales V. y Juan Pablo Beca I. 2021. “Eutanasia: aclarando conceptos”. Revista Médica de Chile 149 (10): 1502-1506. https://doi.org/10.4067/s0034-98872021001001502

- Carvalho, Thiago. 2024. “Analysing Protest Events: A Quantitative and Systematic Approach”. En Handbook of Research Methods and Applications for Social Movements, editado por Laurence Cox, Anna Szolucha, Alberto Arribas Lozano y Sutapa Chattopadhyay, 257-270. Cheltenham: Edward Elgar.

- Córdoba Vivas, Gladys. 2023. “The ‘Free Speech Bus’: Making ‘Gender Ideology’ Appear Through Media and Performance”. Journal of Lesbian Studies 28 (3): 425-442. https://doi.org/10.1080/10894160.2023.2275718

- De la Torre, Renée y Pablo Semán, eds. 2021. Religiones y espacios públicos en América Latina. Buenos Aires: Clacso.

- della Porta, Donatella, Manuela Caiani y Claudius Wagemann, eds. 2012. Mobilizing on the Extreme Right: Germany, Italy, and the United States. Londres: Oxford University Press.

- Derecho a Morir Dignamente. s.f. “Eutanasia y suicidio asistido en el mundo”. Derecho a Morir Dignamente. https://derechoamorir.org/eutanasia-mundo/

- Derecho a Vivir. 2020a. “Derecho a Vivir se concentró contra la ley de eutanasia frente al Congreso de los Diputados”. Derecho a Vivir, 6 de abril. https://derechoavivir.org/accion-contra-la-condena-a-muerte-por-eutanasia/

- Derecho a Vivir. 2020b. “Derecho a Vivir: ‘los políticos obligarán con esta ley a los profesionales sanitarios a matarnos”. HazteOir, 11 de febrero. https://pressroom.citizengo.com/2020/02/11/derecho-a-vivir-los-politicos- obligaran-con-esta-ley-a-los-profesionales-sanitarios-a-matarnos/

- Díaz-Salazar, Rafael. 2007. Democracia laica y religión pública. Madrid: Taurus.

- Díaz Campanella, Gabriel. 2025. “Avanza en Uruguay la primera ley de eutanasia de América Latina”. El País, 13 de agosto. https://elpais.com/america/2025-08-13/avanza-en-uruguay-la-primera-ley-de-eutanasia-de-america-latina.html

- Dobbelaere, Karel y Alfonso Pérez-Agote, eds. 2015. The Intimate: Polity and the Catholic Church. Lovaina: Leuven University Press.

- Durán, María Ángeles. 2008. “Los derechos de salida”. En Interdependencia: el bienestar como requisito de la dignidad, editado por Txetxu Ausín y Roberto R. Aramayo, 153-167. Madrid: Plaza y Valdés.

- Frank, Marc y Nelson Acosta. 2023. “Cuba Quietly Authorizes Euthanasia”. Reuters, 22 de diciembre. https://www.reuters.com/world/americas/cuba-quietly-authorizes-euthanasia-2023-12-22/

- Freidin, Esteban, Rodrigo Moro y María Inés Silenzi. 2022. “El estudio de la polarización afectiva: una mirada metodológica”. Sociedad Argentina de Análisis Político 16 (1): 37-63. https://doi.org/10.46468/rsaap.16.1.A2

- García Martín, Joseba y Benjamín Tejerina. 2023. “The Rise of Public Religion in Countries of Catholic Tradition”. En The Routledge International Handbook of Sociology and Christianity, editado por Dennis Hiebert, 80-92. Londres: Routledge.

- García Martín, Joseba e Ignacia Perugorría. 2023. “El campo antiderechos español frente a la Ley de Eutanasia. Repertorio movilizacional y trabajo identitario (2018-21)”. Revista Internacional de Sociología 81 (4): 1-17. https://doi.org/10.3989/ris.2022.81.4.1143

- García Martín, Joseba e Ignacia Perugorría. 2024a. “Fighting Against Assisted Dying in Spain: Catholic-Inspired Civic Mobilization during the COVID-19 Pandemic”. Politics and Religion 17 (2): 315-340. https://doi.org/10.1017/S1755048324000051

- García Martín, Joseba e Ignacia Perugorría. 2024b. “Repolitizando lo religioso: la movilización neoconservadora de inspiración católica contra las políticas morales desde el marco de la postsecularidad”. 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 29: 1-14. https://dx.doi.org/10.5209/ilur.95448

- García Martín, Joseba e Ignacia Perugorría. 2025. “El campo antiderechos en España. Ciclo de protesta y redes de organizaciones neoconservadoras de inspiración católica (1978-2023)”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 189: 63-92. https://doi.org/10.5477/cis/reis.189.63-92

- García Martín, Joseba, Cecilia Delgado-Molina y Mar Griera. 2023. “‘I’m Going to Do Battle… I’m going to Do Some Good’: Biographical Trajectories, Moral Politics, and Public Engagement among Highly Religious Young Catholics in Spain and Mexico”. Sociology Compass 17 (7): 1-15. https://doi.org/10.1111/soc4.13091

- Gibbs, Graham. 2012. El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata.

- Givan, Regina K., Kathleen M. Roberts y Sarah A. Soule, eds. 2010. The Diffusion of Social Movements: Actors, Mechanisms, and Political Effects. Cambridge: Cambridge University Press.

- Goodwin, James, Jeff Jasper y Francesca Polletta, eds. 2001. Passionate Politics: Emotions and Social Movements. Chicago: University of Chicago Press.

- Griera, Mar, Julia Martínez-Ariño y Anna Clot-Garrell. 2021. “Banal Catholicism, Morality Policies, and the Politics of Belonging in Spain”. Religions 12 (5): 293. https://doi.org/10.3390/rel12050293

- Harsin, Jayson. 2006. “The Rumour Bomb: Theorising the Convergence of New and Old Trends in Mediated US Politics”. Southern Review: Communication, Politics & Culture 39 (1): 84-110. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.264848460677220

- Herdt, Gilbert. 2009. Moral Panics, Sex Panics: Fear and the Fight over Sexual Rights. Nueva York: New York University Press.

- Hine, Christine. 2020. Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. Londres: Routledge.

- Ignazi, Piero. 2003. Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.

- Inbadas, Hamilton, Shahaduz Zaman, Sandy Whitelaw y David Clark. 2017. “Declarations on Euthanasia and Assisted Dying”. Death Studies 41 (9): 574-584. https://doi.org/10.1080/07481187.2017.1317300

- Infobae. 2018. “‘Marcha por la vida’: miles de personas se movilizaron contra la despenalización del aborto”. Infobae, 20 de mayo. https://www.infobae.com/sociedad/2018/05/20/marcha-por-la-vida-esta-tarde-habra-una-nueva-movilizacion-al-congreso-contra-la-despenalizacion-del-aborto/

- IRGAC (International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies), ed. 2022. Global Authoritarianism: Perspectives and Contestations from the Global South. Berlín: Verlag.

- Jaramillo Sierra, Isabel C. 2021. “La Iglesia Católica, el sexo y la sexualidad en América Latina: más allá de la distinción público/privado”. Ponencia presentada en el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA). Yale Law School, modalidad virtual. https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/17572/SELA09_Jaramillo_DC_Sp.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Kozinets, Robert. 2015. Netnography: Redefined. Londres: Sage.

- La Gaceta de la Iberosfera. 2021. “‘México es provida’: miles de personas se manifiestan en contra del aborto en diferentes estados del país”. La Gaceta de la Iberosfera, 4 de octubre. https://gaceta.es/actualidad/mexico-es-provida-miles-de-personas-se-manifiestan-en-contra-del-aborto-en-diferentes-estados-del-pais-20211004-1615/

- Laborde, Antonia 2024. “Eutanasia en Chile: una mayoría de la sociedad chilena a favor de aprobarla espera la decisión del Congreso”. El País, 4 de junio. https://elpais.com/chile/2024-06-05/eutanasia-en-chile-una-mayoria-de-la-sociedad-chilena-a-favor-de-aprobarla-espera-la-decision-del-congreso.html

- Laje, Agustín y Nicolás Márquez. 2018. El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural. Madrid: Hazteoir.org.

- Liendo, Gustavo. 2023. “Del rechazo al tratamiento a la muerte asistida: lo que está en juego detrás de esta opción ‘humanitaria’”. Infobae, 6 de febrero. https://www.infobae.com/opinion/2023/02/06/del-rechazo-al- tratamiento-a-la-muerte-asistida-lo-que-esta-en-juego-detras-de-esta-opcion-humanitaria/

- Lo Mascolo, Gionathan, ed. 2023. The Christian Right in Europe. Berlín: Verlag.

- Losada, Luis. 2024. “#Chile: Frenemos el aborto sin causa de Boric”. CitizenGO, 6 de mayo. https://citizengo.org/es-lat/lf/13278--chile--frenemos-el-aborto-sin-causa-de-boric

- Lozada, Vicente 2023. “Corte Constitucional: ¡voten NO a la eutanasia!”. CitizenGO, 26 de noviembre. https://download.citizengo.org/es-lat/212402-voten-no-eutanasia-ecuador

- Medina, Luz Marina 2024. “Este sábado 04 de mayo, Marcha Nacional por la Vida en Colombia”. ADN Celam, 2 de mayo. https://adn.celam.org/este-sabado-04-de-mayo-marcha-nacional-por-la-vida-en-colombia/

- Morán Faúndes, José Manuel. 2015. “El desarrollo del activismo autodenominado ‘Pro-Vida’ en Argentina, 1980-2014”. Revista Mexicana de Sociología 77 (3): 407-435. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0188-25032015000300003

- Morán Faúndes, José Manuel. 2023. “La tercera ola neoconservadora en Latinoamérica: ofensivas contra los derechos sexuales y reproductivos”. Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 95 (2): 349-376. http://dx.doi.org/10.28928/ri/952023/aot9/moranfaundesj

- Möser, Cornelia, Jennifer Ramme y Judith Takács, eds. 2021. Paradoxical Right-Wing Sexual Politics in Europe. Londres: Palgrave Macmillan.

- Mudde, Cas. 2021. La ultraderecha hoy. Barcelona: Paidós.

- Mujica, Jaris. 2007. Economía política del cuerpo: La restructuración de los grupos conservadores y el biopoder. Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

- OPS (Organización Panamericana de la Salud. 2021). “Chile: Nueva ley consagra como derecho universal el acceso a cuidados paliativos”. Organización Mundial de la Salud. Región de las Américas, 2 de diciembre. https://www. paho.org/es/noticias/2-12-2021-chile-nueva-ley-consagra-como-derecho-universal-acceso-cuidados-paliativos

- Pastrana, Tania, Liliana de Lima, Miguel Antonio Sánchez-Cárdenas, Danny van Steijn, Enrique Garralda, Juan José Pons y Carlos Centeno Cortés, coords. 2021. Atlas de cuidados paliativos en Latinoamérica 2020. Houston: IAHPC Press.

- Paternotte, David y Roman Kuhar. 2018. “Disentangling and Locating the ‘Global Right’: Anti-Gender Campaigns in Europe”. Politics and Governance 6 (3): 6-19. https://doi.org/10.17645/pag.v6i3.1557

- Payne, Leigh A., Julia Zulver y Simón Escoffier, eds. 2023. The Right against Rights in Latin America. Oxford: Oxford University Press.

- Payne, Malcolm. 2015. “Assisted Dying: Moral Panic or Moral Issue?”. En Revisiting Moral Panics, editado por Viviene E. Cree, Gary Clapton y Mark Smith, 243-252. Londres: Policy Press. https://doi.org/10.1332/policypress/ 9781447321859.003.0020

- Pless, Anna, Paul Tromp y Dick Houtman. 2020. “The ‘New’ Cultural Cleavage in Western Europe: A Coalescence of Religious and Secular Value Divides?”. Politics and Religion 13 (3): 445-464. https://doi.org/10.1017/S175504 831900049X

- Preidel, Claus y Christoph Knill. 2015. “Euthanasia: Different Moves Towards Punitive Permissiveness.” En On the Road to Permissiveness? Change and Convergence of Moral Regulation in Europe, editado por Claus Knill, Christoph Adam y Steffen Hurka, 79-101. Oxford: Oxford University Press.

- Romanos, Eduardo. 2016. “De Tahrir a Wall Street por la Puerta del Sol: la difusión transnacional de los movimientos sociales en perspectiva comparada”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (154): 103-118. http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.154.103

- Romanos, Eduardo. 2019. “Brokerage and the Diffusion of Social Movements in the Digital Era”. En Routledge Handbook of Contemporary European Social Movements, editado por Cristina Flesher Fominaya y Ramon Feenstra, 223-236. Londres: Routledge.

- Serrano del Rosal Rafael y Adrián Heredia Cerro. 2018. “Actitudes de los españoles ante la eutanasia y el suicidio médico asistido”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (161): 103-120. https://doi.org/10.5477/cis/reis.161.103

- Sí a la Vida. 2024. “La Plataforma Sí a la Vida celebra el Día Internacional de la Vida el 10 de marzo con una gran marcha que recorrerá el centro de Madrid”. Sí a la Vida, 27 de febrero. https://sialavida.es/la-plataforma-si-a-la-vida-celebra-el-dia-internacional-de-la-vida-el-10-de-marzo-con-una-gran-marcha-que-recorrera-el-centro-de-madrid/

- Simón Lorda, Pablo, Inés María Barrio Cantalejo, Francisco J. Alarcos Martínez, Javier Barbero Gutiérrez, Azucena Couceiro y Pablo Hernando Robles. 2008. “Ética y muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras”. Revista de Calidad Asistencial 23 (6): 271-285. https://doi.org/10.1016/S1134-282X(08)75035-8

- Snow, David A. y Robert D. Benford. 1992. “Master Frames and Cycles of Protest”. En Frontiers in Social Movement Theory, editado por Aldo D. Morris y Carol McClurg Mueller, 133-155. New Haven: Yale University Press.

- Tarrow, Sidney 2005. The New Transnational Activism. Cambridge: Cambridge University Press.

- UyPress. 2025. “Diputados aprobó proyecto de ley de eutanasia por 64 votos en 93”. Agencia Uruguaya de Noticias, 13 de agosto. https://www.uypress.net/Politica/Diputados-aprobo-proyecto-de-ley-de-eutanasia-por-64-votos-en-93-uc146256

- Vaggione, Juan Marco. 2005. “Reactive Politicization and Religious Dissidence: The Political Mutations of the Religious”. Social Theory and Practice 31 (2): 233-255.

- Vaggione, Juan Marco. 2012. “La ‘cultura de la vida’: desplazamientos estratégicos del activismo católico conservador frente a los derechos sexuales y reproductivos”. Religião & Sociedade 32 (2): 57-80. https://doi.org/10.1590/S0100-85872012000200004

- Vaggione, Juan Marco. 2022. “El entramado neoconservador en América Latina. La instrumentalización de la ideología de género en las democracias contemporáneas”. Las Torres de Lucca: Revista Internacional de Filosofía Política 11 (1): 51-64. https://doi.org/10.5209/ltdl.79437

- Vera Balanzario, América Quetzalli. 2021. “Actores y estrategias del activismo religioso conservador en América Latina”. En Religión, género y sexualidad: entre movimientos e instituciones, editado por Karina Bárcenas Barajas y Cecilia Delgado-Molina, 207-246. Ciudad de México: UNAM.

- Wasserman, Stanley y Katherine Faust. 2013. Análisis de redes sociales. Métodos y aplicaciones. Montalbán: Centro de Investigaciones Sociológicas.

✽ Este artículo se enmarca en una línea de investigación iniciada en la tesis doctoral del Dr. Joseba García Martín. Apoyándose en la sociología de la religión, esta analizaba las estrategias de desprivatización de la Iglesia católica mediante organizaciones civiles de inspiración confesional. En los últimos años, el Dr. García Martín y la Dra. Perugorría han profundizado en el análisis de estas organizaciones, desarrollando nuevos vectores interpretativos desde la teoría de los movimientos sociales. Los autores aparecen en orden alfabético y contribuyeron de manera equitativa a todas las tareas involucradas en la redacción del artículo. El estudio cumple con todas las directrices éticas propias del análisis de datos secundarios y netnográficos (Kozinets 2015), que orientan el análisis de contenidos accesibles públicamente. No se han utilizado herramientas de inteligencia artificial en la elaboración del artículo.

1 Motto utilizado por organizaciones civiles y partidos políticos conservadores como “código” para marcar su alineamiento con el marco normativo católico frente a políticas morales en clave progresista.

2 Ver García Martín y Perugorría (2023, 2024a, 2024b y 2025). El presente artículo amplía estos trabajos y extiende el análisis hacia organizaciones activas en América Latina, con el fin de explorar procesos de difusión y reapropiación de elementos conductuales e ideacionales a través de lo que denominamos redes transnacionales antiderechos.

3 Tan solo diez de los diecinueve países latinoamericanos financian un plan nacional de cuidados paliativos, aunque en ocasiones el tratamiento se brinda únicamente a pacientes con cáncer (Pastrana et al. 2021). De ellos, solamente cinco tienen una ley específica regulando la materia.

4 Un análisis pormenorizado del proceso de enmarcamiento puede encontrarse en García Martín y Perugorría (2023 y 2024b).

5 Para más información sobre eventos de protesta similares, ver García Martín y Perugorría (2024b).

6 Ver Alfa & Omega (2024).

Doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Profesor adjunto del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la misma institución. Es cofundador y co-coordinador de la red New Far Rights Global Research Network, afiliada a los Research Committees on Social Movements, Collective Action and Social Change (RC48) y Social Classes and Social Movements (RC47) de la International Sociological Association (ISA). Investiga sobre las organizaciones cívicas y políticas vinculadas a la extrema derecha española, especialmente su movilización contra políticas progresistas sobre el final de la vida, desde una perspectiva que integra sociología de la religión y teoría de movimientos sociales. Publicaciones recientes: “El campo antiderechos en España: ciclo de protesta y redes de organizaciones neoconservadoras de inspiración católica (1978-2023)” (en coautoría), Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (189): 63-92, 2025, https://doi.org/10.5477/cis/reis.189.63-92; y “Repolitizando lo religioso: la movilización neoconservadora de inspiración católica contra las políticas morales desde el marco de la postsecularidad” (en coautoría), 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 29: 1-14, 2024, https://doi.org/10.5209/ilur.95448. https://orcid.org/0000-0003-4742-5770 | joseba.garciam@ehu.eus

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Profesora adjunta del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la misma institución. Es cofundadora y co-coordinadora de la New Far Rights Global Research Network, afiliada a los Research Committees on Social Movements, Collective Action and Social Change (RC48) y Social Classes and Social Movements (RC47) de la International Sociological Association (ISA). Sus intereses de investigación se ubican en la intersección de los estudios sobre movimientos sociales, la sociología de la cultura y la sociología política, con especial atención a la movilización juvenil de extrema derecha. Publicaciones recientes: “Narrativas ecopopulistas y militancia juvenil de nueva extrema derecha: la movilización de Revuelta en el marco de la catástrofe de Valencia” (en coautoría), Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi 30 (2): 1-35, https://doi.org/10.6035/recerca.8588; “Fighting Against Assisted Dying in Spain: Catholic-inspired Civic Mobilization During the COVID-19 Pandemic” (en coautoría), Politics and Religion 17 (2): 315-340, 2024, https://doi.org/10.1017/S1755048324000051. https://orcid.org/0000-0002-1137-7474 | ignacia.perugorria@ehu.eus