Estallido social y despertar conservador: tácticas antidemocráticas y contraofensiva digital en Chile✽

Marcelo Santos y Jorge Valdebenito Allendes

Recibido: 4 de marzo de 2025 | Aceptado: 19 de agosto de 2025 | Modificado: 17 de septiembre de 2025

https://doi.org/10.7440/res94.2025.03

Resumen | Este artículo analiza la radicalización de las posiciones políticas de corte conservador en Chile tras la irrupción del estallido social de 2019, lo que llamamos despertar conservador. Tras la crisis ante lo que pareciera ser un inminente avance del progresismo durante y en los primeros años después del estallido social, se observa un reempoderamiento de las fuerzas conservadoras en el país que adoptan repertorios de acción ya empleados anteriormente, pero también otros innovadores para defender sus intereses. En particular, este estudio pone foco en las tácticas de autopreservación de las élites políticas y económicas mediante el uso de repertorios de acción digitales antidemocráticos, tales como la amplificación inorgánica de apoyo a causas y personas, el sabotaje y amedrentamiento de grupos de coordinación política de sus opositores y la desinformación en plataformas digitales. A través de la revisión de los estudios recientes que se han realizado sobre el tema, se revela un cauce conducente al concepto de despertar conservador, compuesto por un eje político y otro sociotécnico. Se argumenta que estas tácticas constituyen un mecanismo de defensa, e incluso de reversión de avances sociales y valóricos en la perspectiva del progresismo. El fenómeno es entendido como la contraofensiva frente a la ampliación del umbral de concesiones políticas y sociales que se visualizaba en un futuro cercano, con los rumbos que se dibujaban, en el periodo estudiado (2019-2022) para solventar las fisuras sociales evidenciadas con el estallido social.

Palabras clave | Chile; conservadurismo; desinformación; estallido social; extremismo; redes sociales

Social Uprising and Conservative Awakening: Anti-Democratic Tactics and Digital Counteroffensive in Chile

Abstract | This article analyzes the radicalization of conservative political positions in Chile following the outbreak of the 2019 social uprising—what we call the conservative awakening. In the face of a crisis triggered by what appeared to be the imminent advance of progressive forces during and in the first years after the uprising, conservative sectors regained strength by adopting both previously employed repertoires of action and new, innovative strategies to defend their interests. In particular, this study focuses on the self-preservation tactics of political and economic elites through the use of anti-democratic digital repertoires of action, such as the inorganic amplification of support for causes and individuals, the sabotage and intimidation of their opponents’ political coordination groups, and the spread of disinformation on digital platforms. Through a review of recent studies on the subject, the analysis reveals the path leading to the concept of conservative awakening, which rests on both political and socio- technical dimensions. It argues that these tactics function as mechanisms of defense and even reversal of social and value-based gains from a progressive perspective. The phenomenon is understood as a counteroffensive against the expansion of the political and social concessions threshold that seemed imminent during the period under study (2019–2022), as Chile confronted the social fractures exposed by the uprising.

Keywords | Chile; conservatism; disinformation; extremism; social media; social uprising

Eclosão social e despertar conservador: táticas antidemocráticas e contraofensiva digital no Chile

Abstract | Este artigo analisa a radicalização das posições políticas conservadoras no Chile após a eclosão social de 2019, o que denominamos despertar conservador. Após a crise diante do que parece ser um avanço iminente do progressismo durante e nos primeiros anos após a eclosão social, observa-se um reempoderamento das forças conservadoras no país, adotando repertórios de ação já utilizados anteriormente, mas também outros inovadores para defender seus interesses. Em particular, este estudo se concentra nas táticas de autopreservação das elites políticas e econômicas por meio do uso de repertórios de ações digitais antidemocráticos, como a amplificação artificial do apoio a causas e pessoas, a sabotagem e intimidação de grupos de coordenação política de seus oponentes e a desinformação em plataformas digitais. Por meio da revisão de estudos recentes que vêm sendo realizados sobre o tema, revela-se um caminho que conduz ao conceito de despertar conservador, composto por um eixo político e outro sociotécnico. Argumenta-se que essas táticas constituem um mecanismo de defesa e até mesmo uma reversão dos avanços sociais e valorativos sob a perspectiva do progressismo. O fenômeno é entendido como a contraofensiva contra a ampliação do limiar de concessões políticas e sociais que se visualizou em um futuro próximo, com os rumos que foram traçados, no período estudado (2019-2022), para solucionar as fissuras sociais evidenciadas pela eclosão social.

Palavras-chave | Chile; conservadorismo; desinformação; eclosão social; extremismo; redes sociais

Introducción

El estallido social de octubre de 2019 en Chile representó un punto de inflexión en el panorama político del país y evidenció una crisis de representación que afectó tanto a los partidos políticos (Contreras y Navia 2013) como a otras instituciones democráticas, incluyendo los medios de comunicación tradicionales (Newman et al. 2020). La irrupción de demandas ciudadanas desligadas de los grupos políticos convencionales generó una situación de perplejidad en la clase política, pero también entre las élites, cuyas primeras reacciones oscilaron entre la negación y el desconcierto. Ejemplo de ello fueron las declaraciones del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien expresó su incredulidad ante la profundidad del malestar social y la existencia misma de los niveles de desigualdad criticados en este entonces; y de Cecilia Morel, primera dama de la época, quien comparó la situación con una “invasión alienígena”, y señaló que “nosotros [léase las élites] vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás” (Leal 2019).

Ambos casos reflejan la falta de comprensión de la clase dirigente respecto a la magnitud y el tenor del descontento ciudadano (Riffo et al. 2021). Esta desconexión entre la clase política y los diversos grupos de descontentos que protestaban en la calle profundizó una crisis en la institucionalidad democrática que venía desde antes, en distintos países de América Latina, y que ha sido catalogada incluso de recesión democrática (Corporación Latinobarómetro 2023). En Chile en particular, la participación electoral venía bajando en diversas dimensiones, sobre todo entre las nuevas generaciones que no crecieron con el voto obligatorio (Bargsted et al. 2019). En medio de esta crisis multidimensional, nuevos partidos y actores políticos con ideas más radicales llenaron gradualmente este vacío, como el Partido Republicano y el youtuber Johannes Kaiser, por la extrema derecha, y el Frente Amplio con el liderazgo de Gabriel Boric, por la izquierda. Sin embargo, el traslado de la insatisfacción de forma unívoca a las calles pareciera haber tardado en llegar a Chile, en comparación con otros países de la región que ya venían de cuestionar el consenso neoliberal al menos una década antes del estallido chileno, en la llamada “ola progresista” (Santos 2019).

Además de los partidos, actores políticos y otros elementos fundantes del sistema democrático chileno, los medios de comunicación tradicionales también sufrieron un fuerte deterioro en su credibilidad, pues registraron una caída del 15 % en la confianza de la ciudadanía chilena en el lapso de un año (Newman et al. 2020). En paralelo, los medios alternativos y las plataformas digitales emergieron como espacios de articulación del descontento y de difusión de narrativas críticas al statu quo (Luna et al. 2022), y además como un canal de denuncia ciudadana, sobre todo las redes sociales. La apropiación de estas plataformas por parte de los movimientos sociales les permitió coordinar protestas, visibilizar denuncias con material testimonial y construir discursos que desafiaban la hegemonía informativa de los grandes conglomerados mediáticos (Gerbaudo 2018). Un caso emblemático fue la acusación a Carabineros, con base en videos ciudadanos, de empujar a un joven protestante de una altura de 7 metros desde un puente (“Joven” 2020). Sin embargo, en los años que siguieron al estallido social, la sociedad chilena fue testigo de una serie de actividades de corte político en pro de demandas y líderes reaccionarios. Como veremos, muchas de dichas actividades, tácticas y técnicas de comunicación política se sitúan al borde de la legalidad o simplemente fuera de los marcos legales existentes. Nos preguntamos cuál es el nexo común entre estas tácticas y cómo se insertan en el contexto más amplio de la coyuntura nacional y regional.

Esta reflexión nace de la necesidad de articular una serie de estudios empíricos recientes sobre el acontecer político chileno que dan cuenta de la emergencia de dichas tácticas que, defendemos, tienen características profundamente antidemocráticas. Luego del estallido social, hito particularmente intenso entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 20191, entre 2020 y 2022 hubo ocho elecciones2. Dichas elecciones incluyeron una presidencial y un primer proceso constituyente, cuya propuesta fue rechazada en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022. A través de una revisión de fuentes secundarias en el campo de la comunicación política, identificamos tácticas no ortodoxas de resistencia discursiva por parte de intereses conservadores en dicho periodo —entre 2019 (estallido social) y 2022 (plebiscito y fin del primer proceso constitucional 2021-2022)—. A partir del análisis de dicho corpus, se propone la sistematización de los resultados de acuerdo con dos patrones de las tácticas de autopreservación identificadas mediante interlocutores conservadores: un eje político y uno sociotecnológico, caracterizados a continuación.

Los diversos hallazgos en el campo de la comunicación política en Chile, durante el periodo 2019-2022, se articulan bajo características comunes. Este lapso, marcado por una intensidad y una frecuencia inusuales de demandas de actividad política y procesos electorales en la vida cotidiana de la ciudadanía, dio paso a una reacción conservadora. Esta última se distinguió por la adopción de repertorios de autopreservación que, más allá de sus tácticas previamente conocidas, incluyeron una apropiación tardía de medios y plataformas digitales. En muchos casos, estas estrategias adquirieron rasgos claramente antidemocráticos configurando así un eje sociotecnológico discernible.

Este fenómeno, que llamamos despertar conservador, no está por lo tanto circunscrito solamente al campo de la comunicación digital, pero sus rasgos innovadores sí lo están. El despertar conservador impulsó el desarrollo de repertorios de acción complementarios a los repertorios tradicionales de disputa ideológica, con los cuales la ciudadanía simpática a la causa ya estaba previamente familiarizada (Tilly 1977). Es un despertar, pues tiene tintes rupturistas, por la rapidez con que se instala una diversidad de tácticas. A la vez, es un actuar concertado, organizado, una performance que emerge en tiempos de crisis (Tarrow 1998), y que obedece a cierta racionalidad y constricción temática y temporal que permite agruparlo bajo el mismo constructo. Estas estrategias, cuya legitimidad ética ha sido objeto de debate (Valdebenito Allendes 2021), incluyen, por un lado, repertorios de acción establecidos (Tilly 1977), como campañas en medios de comunicación masiva, presiones legislativas, amenazas de desinversión y fuga de capitales, y también la articulación de alianzas —frecuentemente opacas— con sectores populares para frenar las demandas de cambio estructural (Frandsen y Johansen 2023). Por el otro lado, como veremos, emerge un repertorio innovador, como desinformación y uso de cuentas automatizadas (bots) en redes sociales, sabotaje en ambientes digitales, entre otros.

Analizamos por lo tanto el contexto común de creación de estos repertorios y su función como tácticas para preservar privilegios y frenar transformaciones estructurales. En particular, se examina la manera en que los grupos conservadores han apropiado las herramientas digitales de formas distintas a las utilizadas por los movimientos sociales configurando una contraofensiva discursiva y tecnológica orientada a restaurar la estabilidad del orden preexistente. Ante el contexto de crisis multidimensional, los nuevos mecanismos acompañan la emergencia de actores en la extrema derecha y sus modos insurreccionales de acción, o bien playbook, como en el caso de la esfera de influencia de Bolsonaro en Brasil (Bastos y Recuero 2023).

Los límites del cambio en América Latina

Hegemonía, control y los límites de la tolerancia

Antonio Gramsci (2006) plantea que las instituciones sociales son estructuras de perpetuación de desigualdades, en el sentido en que reproducen la visión de las minorías dominantes. Las escuelas, iglesias, bibliotecas, clubes deportivos y por cierto los medios son ejemplos de organizaciones que, aun cuando bien intencionadas, terminan operando como reproductoras de la ideología y las visiones de mundo de la clase dominante, lo que el autor llamó hegemonía (Gramsci 2006). De esta forma, los sectores oprimidos no se ven como tales, pues normalizan su situación de desigualdad y opresión. Desde una postura crítica se observa una disputa en el campo de la construcción social del mundo alrededor; los relatos de las minorías (opresoras) sobre la realidad son naturalizados por las instituciones sociales que operan finalmente como instrumentos de control ideológico. En dicha configuración, es muy difícil que las mayorías periféricas (oprimidos), en las márgenes de los sistemas (educativos, políticos, económicos etc.), identifiquen falacias en los discursos establecidos que perpetúan su propia opresión, de forma que encuentren una voz propia y logren despegarse de una condición de alienación.

La escuela latinoamericana de la comunicación, desde una perspectiva contestataria y crítica de dicho escenario, se plantea hace décadas una reacción que empodera al oprimido. Este buscaría la apropiación de los medios para instrumentalizar en su favor y disputar la narrativa hegemónica con los medios comerciales (Barranquero 2006; Bolaño 2023). El advenimiento de los medios digitales y las redes sociales dio una esperanza a quienes luchaban contra este tipo de asimetría en el derecho a tener voz (Saavedra Utman y Santos 2024), no solo en el campo de las representaciones mediáticas, sino también trabajando en propuestas o proyectos emancipatorios en el campo de la educación (por ejemplo, cursos en línea masivos abiertos [MOOC] y escuelas libres), la propiedad intelectual (como el software libre o las licencias Creative Commons, en contraste con los derechos de autor), entre otros campos del conocimiento.

En el contexto mundial, se observó por tanto una primera apropiación, por parte de las minorías reprimidas, de las tecnologías digitales en pro de movimientos de cambio. Esto se observó fuertemente en los orígenes de movimientos sociales como la Primavera Árabe, Indignados en España (Castells 2012) u Occupy en Norteamérica. En la región tuvimos movimientos en que “las calles y las redes no están separados” (Grohmann y Souza 2014), como las Jornadas de Junho en Brasil (Machado y Miskolci 2019) y el movimiento estudiantil de 2011 en Chile (Scherman et al. 2014), en el que emergieron los liderazgos que en 2022 llegaron a La Moneda. Todos estos movimientos, identificados, al menos en un primer momento, con fuerzas democráticas, principios o demandas de las izquierdas, tuvieron su auge en la década de 2010, sintetizado en las comunes hipérboles periodísticas “Facebook Revolution” (asociada a las protestas contra los Gobiernos autoritarios del norte de África y Medio Oriente) o “Twitter Revolution” (asociado a protestas en Irán en 2009).

En el campo de lo teórico, la mirada que veía con optimismo estos atisbos revolucionarios apoyados por un uso intensivo de tecnologías digitales fue tildada de tecnooptimismo (Treré 2016; Danaher 2022) o fascinación tecnológica (Pavlíčková 2012). Tras algo más de reflexión, y ante la ausencia de conexión, de liderazgos, de resultados concretos en la arena de lo político, Gerbaudo (2017) llamó a la referida ola de protestas ciberpopulismo, en oposición al movimiento ciberautónomo de principios de siglo, que apuntaba al desarrollo de medios e infraestructura digital independientes, como Indymedia (Mamadouh 2004). Autonomismo o populismo, las protestas y la apropiación de los medios y plataformas digitales seguían con anhelos transformadores alineados con peticiones históricas de la izquierda. Se veía al advenimiento de las plataformas digitales como una esperanza de romper con los discursos hegemónicos a través de la apropiación social y significativa de las tecnologías (Proulx 2005).

Sin embargo, desde el fin de la década de 2010 ha emergido una reacción conservadora que ha desarrollado sofisticadas estrategias de manufactura del consenso (Herman y Chomsky 2021), aplicadas esta vez al entorno digital (Treré 2016). Estudios recientes apuntan los límites de la tolerancia estructural de la derecha en América Latina, visibles con la contraofensiva desatada en la región tras la llamada “ola progresista” (Santos 2019). Santos (2019) argumenta que el ascenso de presidentes identificados con la izquierda política, que inicia con Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y contagia a casi la totalidad de los países en Sudamérica (Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay e incluso Chile, considerando los Gobiernos socialistas de Lagos y Bachelet), encontró los límites de la tolerancia al cambio de las élites de aquellos países tras los modestos avances sociales propuestos por cada uno de estos líderes: “convergieron, en diferentes niveles, pragmatismo e interés, entre una evaluación desfavorable de la correlación de fuerzas para el cambio y el mero acomodo con el poder” (Santos 2019, 5). Por un lado, hay una reacción a procesos de cambio más profundos (Venezuela, Paraguay, Bolivia y Ecuador). Por otro, se visualiza que la reacción se da más bien por la impaciencia de dichas élites tras repetidos fracasos al tratar de dar una respuesta desde la vereda derecha por la vía institucional (elecciones), como muestra el caso brasileño con la incapacidad de la centro-derecha de superar al Partido de los Trabajadores (PT). En ambos casos, las élites empezaron a adoptar tácticas antidemocráticas para dar fin al ciclo. Santos (2019) considera que, tras una serie de reveses importantes, como el golpe contra Lugo en Paraguay en 2012 o la muerte de Chávez en 2013, el epíteto del proceso puede ser considerado, dada la importancia geopolítica de Brasil, el impeachment de Rousseff en 2016, tras una conspiración que contó con amplio apoyo de los medios tradicionales (Albuquerque 2017).

Chile: la excepción

A diferencia de otros países de la región, donde los sectores conservadores reaccionaron tempranamente a los procesos de movilización social con estrategias de represión o cooptación, en Chile la respuesta fue más tardía y se desplegó en el marco de una institucionalidad relativamente estable (Madariaga y Rovira Kaltwasser 2020). Esto se explica, en parte, por la percepción de estabilidad partidaria en Chile con alternancia en el poder entre Gobiernos de centro-izquierda y derecha (Altman et al. 2023). Dicha alternancia permitió la continuidad del modelo neoliberal con matices reformistas en distintas administraciones: Michelle Bachelet (2006-2010), Sebastián Piñera (2010-2014), nuevamente Bachelet (2014-2018) y, finalmente, Piñera (2018-2022), quien enfrentó el estallido social en su segundo mandato (Mayol 2020).

Desde esta perspectiva, la reacción conservadora tardía en Chile fue impulsada por la percepción de una serie de avances en materia de derechos sociales y demandas democratizadoras que, si bien no transformaron estructuralmente el modelo económico, sí generaron la sensación de una erosión progresiva del statu quo (Luna y Rovira Kaltwasser 2021; Ruiz 2020). El auge de la crisis de representación de la derecha en este proceso fue la elección de representantes para la Convención Constitucional (2021-2022), en la que los sectores de derecha obtuvieron una representación minoritaria frente a independientes y fuerzas de izquierda, lo que debilitó su capacidad de injerencia e imposibilitó el deseado poder de veto dentro del proceso (Fuentes 2023). Ante este escenario, los sectores conservadores agregaron una componente de resistencia a los espacios discursivos y mediáticos (Arancibia-Bustos et al. 2021); intensificaron una estrategia de deslegitimación del proceso constituyente que, como se analizará a continuación, incluyó tácticas abiertamente antidemocráticas, que siguieron y siguen activas mientras se escriben estas líneas.

Método y muestra

Este artículo contempla una revisión de literatura de trabajos publicados hasta abril de 2025 que cumple con dos requisitos fundamentales: (i) se refieren al periodo estudiado (2019-2022) y (ii) identifican una táctica discursiva desde la derecha o la extrema derecha chilena para contrarrestar los avances progresistas.

El estudio no es un análisis exhaustivo de la literatura, sino más bien un esfuerzo por encontrar un nexo entre las distintas tácticas de resistencia a los avances progresistas por parte de grupos alineados con los intereses de la extrema derecha chilena, con distintos niveles de organización. La lectura y el análisis se hicieron de forma inductiva en búsqueda de patrones en los repertorios de acción empleados. En otras palabras, las categorías emergen del análisis y son respaldadas por la teoría y no al revés. La muestra final está conformada por treinta estudios3, dieciséis en referencia al eje político y catorce al eje sociotecnológico, y devela seis tácticas principales que enmarcan el despertar conservador posterior al estallido social.

Repertorios de autopreservación

En conjunto, los fenómenos estudiados remiten al despliegue de tácticas antidemocráticas en espacios tradicionales y digitales, que han sido entendidos como expresión de repertorios de autopreservación de los grupos dirigentes chilenos. Estos se identifican con estrategias de contestación establecidas, que operan desde lo habitual o conocido (Tilly 1977), pero también otros innovadores, como en el ámbito digital. Ambos ámbitos, tradicional y digital, son instrumentados por los sectores conservadores en Chile y pueden agruparse en dos ejes principales: político y sociotecnológico. En el ámbito político, se estima que la pérdida de influencia en la Convención llevó a la derecha a articular una estrategia basada en la deslegitimación del proceso constituyente y la construcción de una narrativa de crisis y caos. Este encuadre estratégico (Entman 1993), sustentado en la distinción entre “ciudadanía” y “grupos violentistas”, contribuyó a reforzar la polarización y a justificar la necesidad de restaurar el orden (Valdebenito 2021). Paralelamente, se promovió la idea de que las reformas impulsadas por la Convención generarían inestabilidad económica y afectarían la inversión extranjera, lo que reforzó un discurso de miedo orientado a movilizar a los sectores moderados de la sociedad (Rovira Kaltwasser y Taggart 2024).

En el eje sociotecnológico, se observó, en el marco de la presente pesquisa, un proceso de contraapropiación de las plataformas digitales. Si bien estas tecnologías fueron inicialmente empleadas por movimientos progresistas para articular demandas democratizadoras, con el tiempo fueron adoptadas por actores conservadores para frenar o revertir estos procesos (Gerbaudo 2018). En Chile, esto se tradujo en la proliferación de desinformación en redes sociales, invasión y sabotaje de grupos de WhatsApp de coordinación política, uso de bots y amplificación de discursos alarmistas en medios digitales. Algunas de dichas estrategias son similares a las utilizadas anteriormente en otros contextos de reacción conservadora global, tal como han estudiado Tucker et al. (2017). También han involucrado el envío masivo de desinformación desde la misma estructura del Gobierno, como en el caso del “gabinete del odio” de Jair Bolsonaro (Ozawa et al. 2023). El siguiente cuadro, construido a modo de matriz de análisis, resume esta exposición.

Tabla 1. Matriz con tácticas antidemocráticas

|

Ámbito |

Aspectos observables |

|

Eje político |

Construcción de enemigos comunes |

|

Defensa del statu quo |

|

|

Deslegitimación de demandas sociales |

|

|

Eje sociotecnológico |

Actividad inauténtica coordinada |

|

Campañas de desinformación |

|

|

Tácticas de sabotaje digital |

Fuente: elaboración de los autores.

Eje político

Es de común entendimiento que el estallido social del año 2019 en Chile marcó un punto de inflexión en la dinámica política de dicho país (Grez 2019; Tironi 2020). Distintas contribuciones apuntan a sostener que tal acontecimiento evidenció la existencia de una profunda crisis de representación del sistema político (Herrera 2019; Heiss 2021), así como una alta insatisfacción ciudadana con los efectos del denominado “modelo neoliberal” (Mayol 2019; Ruiz Encina 2020). El hecho en sí no solo se caracterizó por ilustrar un momento de flagrante desestabilización del orden vigente, sino también por propiciar una significativa reacción por parte de los sectores conservadores. Tal como se sostiene respecto al periodo de la Unidad Popular (Amorós 2020), una vez desprovistos de los métodos institucionales para preservar su dominio, estos sectores pasan a la ofensiva empleando repertorios que van más allá de lo democrático y convencional.

Construcción de enemigos comunes

En tal sentido, una de las tácticas señaladas como recurrentes entre los sectores conservadores remite a la construcción de enemigos comunes. Esta consiste, básicamente, en atribuir las causas del problema (en este caso, el estallido) a influencias extranjeras o a grupos subversivos, como cuando el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó a fuerzas extranjeras de incendiar estaciones del metro durante el estallido social y medios tradicionales de Chile lo amplificaron repitiendo su acusación sin verificar su validez (OEA 2019).

Esto apunta, en resumidas cuentas, a minimizar el reconocimiento popular de las fisuras del sistema, fuentes de la legitimidad de las demandas expresadas en las calles durante aquel periodo. Por ejemplo, se difundieron narrativas que señalaban la intervención de regímenes socialistas extranjeros (como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua), además de la intervención de hackers rusos y organizaciones anarquistas como instigadores de las protestas (Casals 2019). El afán por identificar un enemigo concreto que ayudara a construir el relato y permitiera seguir negando la legitimidad de las demandas populares llevó al Gobierno a culpar a un grupo de fans del pop coreano (K-pop), como resultado de un análisis de “inteligencia” de contenido de redes sociales (Díaz Pino 2021). Esta construcción discursiva se orientó a justificar medidas represivas, como la militarización del espacio público mediante la adopción del polémico estado de emergencia (o de excepción constitucional). De este modo, el interés es desviar la atención de las problemáticas estructurales en la base del descontento social, enfatizando las discusiones sobre la violencia de sus formas de manifestación, en lugar de atender la cuestión de fondo.

Defensa del statu quo

Así, ante la amenaza que representaban las movilizaciones sociales para el orden vigente, los sectores conservadores articularon una defensa del statu quo. Esto a partir de la apelación a la necesidad de mantener la estabilidad y el progreso económico, en lugar de corregir las deficiencias sistémicas que operan como cimientos del conflicto. Tal narrativa se centró en resaltar los logros del modelo económico vigente (Herrera 2019; Kaiser 2014; Ortúzar 2023) advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas de las reformas propuestas por los movimientos sociales, así como los efectos económicos negativos de las protestas en el mediano plazo (Bio 2019). De ahí que la intelligentsia conservadora chilena (Rumie 2024) entendiera el estallido como una erosión del canon ideológico hegemónico. Es decir, que el liberalismo, en tanto paradigma de la modernidad, se vería interpelado de modo tal que implicaría la adopción de nuevos lineamientos paradigmáticos tendientes a sostener el orden y responder a sus amenazas ideológicas (Núñez y Palomé Délano 2022).

Deslegitimación de demandas sociales

Mediante editoriales y columnas de opinión en distintos medios tradicionales, los portavoces de dichos sectores buscaban reforzar el imaginario de que las movilizaciones eran promovidas por grupos violentos y desestabilizadores (Riffo et al. 2021), alejados del sentir de las mayorías (Ormeño Morales 2023). En vista de ello, puede señalarse que el objetivo de tal estrategia es generar una contraposición dicotómica entre manifestantes y población general. En otras palabras, apoyar las protestas equivaldría a respaldar el caos y la violencia callejera. Esto se conecta directamente con la estrategia de deslegitimación de las demandas populares y la criminalización de la protesta social. Como ejemplo, el subsecretario del interior en aquel entonces, Rodrigo Ubilla, y la vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, calificaron de “delincuencia” la forma de protesta de los estudiantes que saltaban los torniquetes del metro al principio de las manifestaciones (“Cecilia Pérez” 2019).

La mencionada estrategia consistió en promover la idea de que las protestas carecían de fundamentos sólidos y de que eran motivadas por intereses particulares de actores específicos ubicados en el extremo del arco político. En otras palabras, a estos, que eran incapaces de movilizar democráticamente a los sectores sociales que buscaban representar, no les quedaba otra opción que adoptar métodos insurreccionales, de guerra civil o un golpe de Estado para cumplir sus objetivos políticos. Tal enfoque intentaba, en resumidas cuentas, deslegitimar las exigencias de cambios significativos en la estructura de la configuración económico-política chilena apelando a la necesidad de mantener el statu quo, sin realizar concesiones significativas.

Con todo, dichos sectores conservadores desplegaron su influencia mediática en la totalidad de los aparatos de producción cognitiva (Valdebenito Allendes 2023), con el propósito de disputar la narrativa oficial sobre el denominado estallido social. Así, a partir de editoriales y reportajes, columnas y noticias, se difundieron discursos que reforzaban la percepción de las protestas como amenazas al orden y la estabilidad, y justificaban la necesidad de las medidas represivas adoptadas por el Ejecutivo en dicho momento (Ormeño Morales 2023). El 86 % de los editoriales del principal medio de circulación nacional (El Mercurio) iba dirigido o distinguía y antagonizaba las élites y el pueblo: ciudadanía versus élites; un “ellos”, los descontentos, versus un “nosotros”, los acomodados (Ormeño Morales 2023). Estos elementos caracterizan parte de la reacción de los sectores conservadores chilenos ante el estallido social, orientada a deslegitimar las protestas y restaurar el orden neoliberal: la construcción de enemigos comunes, la defensa del sistema vigente, la movilización de sectores moderados, la deslegitimación de las demandas y el control de la narrativa mediática. En efecto, Saldaña et al. (2024) apuntan que el control mediático en Chile limita los posibles encuadres de eventos creando un ambiente más fértil para la desinformación. Tales estrategias, sin embargo, no presentaban un componente innovador, como aquellas situadas en el eje sociotecnológico.

Las tácticas descritas en el eje político forman parte de un repertorio tradicional de defensa de los privilegios de las élites políticas y económicas a través de su control de distintas dimensiones de la institucionalidad social, supuestamente de carácter democrático. Sin embargo, el despertar conservador posterior al estallido social trajo consigo la innovación en otras tácticas que refuerzan los objetivos enlistados anteriormente, lo que muestra una apropiación de los medios y plataformas digitales como instrumentos para complementar las campañas descritas. La apropiación de herramientas digitales por parte de las fuerzas conservadoras en el caso chileno ha sido una respuesta tardía, pero efectiva. Dicha apropiación viene orientada a la restauración del statu quo mediante nuevas formas de control informativo y político, que convivieron, como era de esperarse, con las tácticas establecidas de control discursivo, como el apoyo de una prensa amigable con sus valores y demandas.

Desde una perspectiva organizacional, se ha argumentado que los grupos marginados suelen tener mayor flexibilidad para adoptar innovaciones tecnológicas, ya que están menos atados a tradiciones (Burke 2013), tienen menos que perder y, por lo mismo, pueden asumir mayores riesgos (Mahoney y Thelen 2010). Esta llamada inercia institucional (Burke 2013) supone un movimiento más lento de las instituciones y grupos en situaciones acomodadas en la sociedad. Su estatus les permite, muchas veces, esperar y tomar medidas luego de la constatación insoslayable de que tienen que innovar, o, más bien, introducir cambios para incorporar las innovaciones ya adelantadas por otros grupos sociales más marginados que arriesgaron más por estar en una posición periférica.

Si observamos la región, la derecha chilena fue más prudente, inicialmente, en su adopción de tácticas digitales de influencia en la opinión pública, en comparación con otros países latinoamericanos como Brasil, México o Argentina (Santos y Orchard 2024). Algunas de las tácticas paradigmáticas de esta tendencia, como el uso de bots y campañas de desinformación en redes sociales para influir en la opinión pública, aparecieron hasta una década antes en países vecinos.

En estos años, en Chile predominaba el uso de plataformas digitales para movilización ciudadana asociada a valores progresistas, como el movimiento estudiantil (Scherman et al. 2014), la igualdad de género y el ambientalismo (Scherman et al. 2021). Una posible explicación es la aparente estabilidad política, el “oasis”4 en la región, con índices de participación relativamente altos, un alto índice de democracia electoral y de confianza en el sistema electoral, y niveles más bajos de polarización, todos señales de una estabilidad democrática en comparación con otros países en la región, a excepción de Uruguay (Santos y Valenzuela 2024; Santos, Park et al. 2025). El sistema, planteamos, operó con relativa normalidad a los ojos de las élites políticas, hasta que su agotamiento fuera brutalmente visibilizado por el estallido y los procesos políticos que lo sucedieron.

Actividad inauténtica coordinada

Una de las tácticas antidemocráticas detectadas en el periodo posterior al estallido social son las campañas de actividad inauténtica coordinada. Estas son definidas por el uso de recursos automatizados (como robots) o semiautomatizados (los llamados cyborgs) de forma coordinada para influir en las percepciones del público sobre cierto tema, organización o persona, entre otros (Lima-Santos y Ceron 2022). En la región se detectaron evidentes trazos de uso de bots en hitos electorales en Venezuela desde 2010 (Puyosa 2015) y en Brasil desde 2015 (Arnaudo 2017). En Chile, hasta las elecciones de 2017, vencidas por la centro-derecha (segundo mandato de Sebastián Piñera), no se encontraron trazos relevantes de redes de cuentas automatizadas durante la campaña electoral, más allá de pequeñas tropas digitales que apoyaban a políticos de poca relevancia (Santana y Huerta Cánepa 2019).

Sin embargo, en las siguientes elecciones presidenciales en el Chile posterior al estallido, en 2021, se detectan redes de bots con un grado relevante de actividad, pero con una asimetría importante. La actividad de los bots estuvo mayoritariamente identificada con la derecha (dos de cada tres bots alineados ideológicamente con la derecha). El análisis además identificó un lenguaje más tóxico contra el candidato de izquierda y una mayor proporción de bots con ideología opuesta siguiendo al candidato de izquierda que los que seguían al candidato de derecha. Es decir, el 30 % de los bots que seguían a Boric son de derecha, mientras solo el 4 % de los bots que seguían a Kast son de izquierda (Mendoza et al. 2024). También, la variedad de los tipos de acción coordinada inauténtica reveló diferentes modalidades de manipulación inorgánica wde la opinión pública en Twitter. Santos et al. (2021) identificaron redes de bots llamados de “amplificadores”, que apoyaban a candidatos como José Antonio Kast, de extrema derecha, Franco Parisi de derecha y Marco-Enríquez Ominami, de centro-izquierda.

Figura 1. Gráfica que muestra el análisis de la posición política de las cuentas identificadas como bots durante las elecciones presidenciales de 2021 en Chile

Fuente: Mendoza et al. (2021).

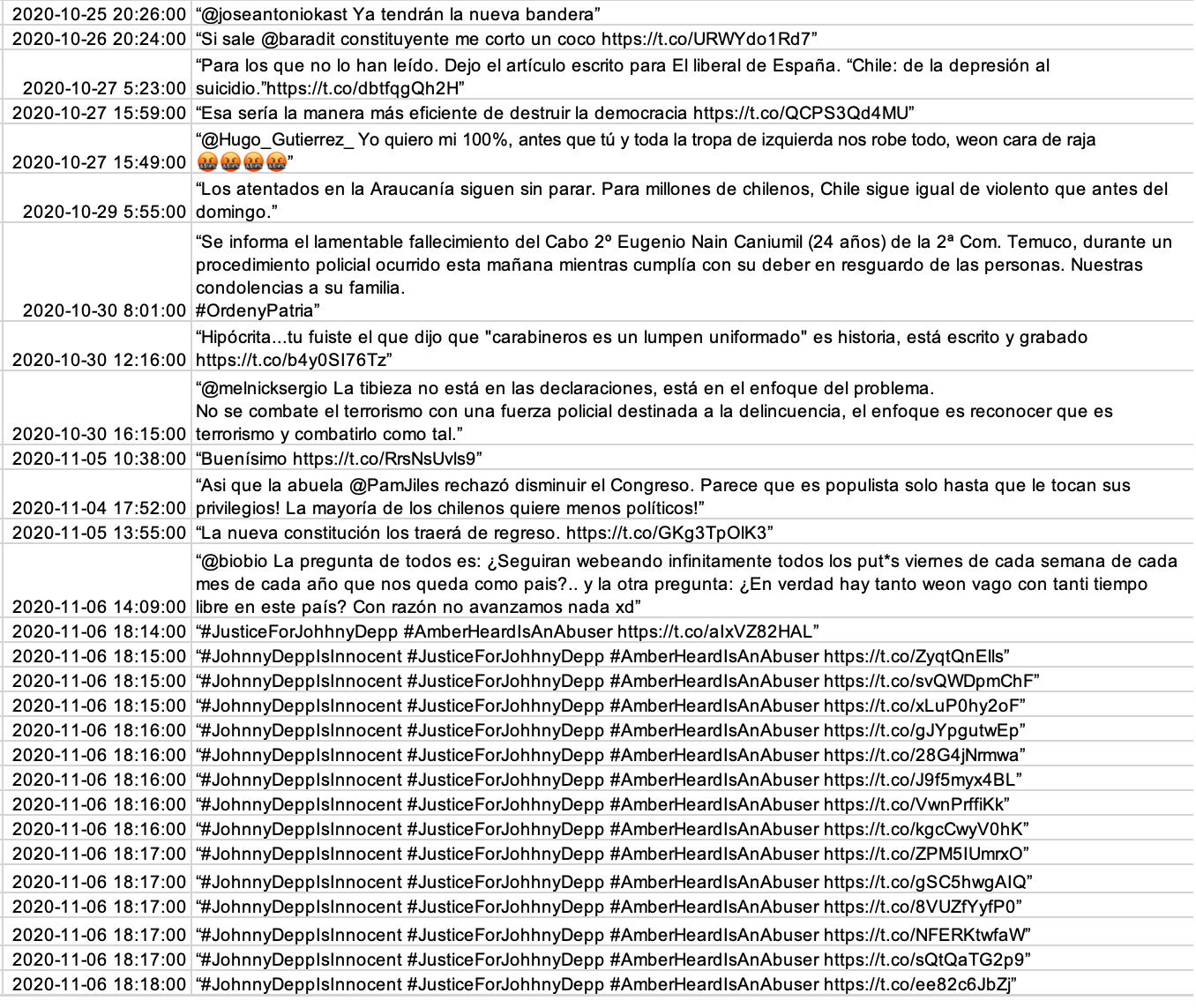

Santos et al. (2021) detectaron redes de usuarios automatizados que atacaban sistemáticamente a los candidatos de izquierda, los cuales eran en gran parte los mismos usuarios automatizados que apoyaban a Kast. Dichos bots fueron catalogados de “polarizadores” (Santos et al. 2021). La figura 2 muestra al usuario Felipe Irarrázaval (originalmente @felipeirarrzav1 en X, pero ahora inexistente), cuya actividad era claramente automatizada (publicaciones con patrones lingüísticos claros, en intervalos de tiempo regulares, etc.). La secuencia de mensajes indica cómo el usuario curiosamente pasa de una agenda pro-Kast, anticonstituyente, conservadora y centrada en temáticas locales chilenas, a la defensa con tintes antifeministas del actor Johnny Depp, un juicio internacional muy ajeno a la realidad local y regional.

Figura 2. Secuencia de mensajes de un usuario detectado como bot en 2020

Fuente: elaboración de los autores.

Durante el primer proceso constituyente (2021-2022), redes de bots en Twitter actuaron de forma coordinada para vaciar el proceso deliberativo empleando vocabularios repletos de adjetivos negativos, críticas y acusaciones infundadas (Santos et al. 2022). Considerando que el proceso fue altamente polarizado entre una mayoría de las fuerzas de izquierda favorables a la nueva Constitución y las de derecha, contrarias a esta, nuevamente se revela una asimetría en favor de los intereses conservadores, asociados a la derecha.

Campañas de desinformación

El proceso constituyente generó una propuesta de nueva Constitución, sometida a un plebiscito el 4 de septiembre de 2022. Desde antes de que finalizara la redacción del documento, una campaña de desinformación “omnipresente” se dio en favor del rechazo (Santos y Orchard 2024), nuevamente la posición defendida por las fuerzas conservadoras. Para saltarse las leyes chilenas respecto a propaganda electoral, organizaciones de fachada realizaron campañas por el rechazo de la propuesta, estimadas en centenas de millares de dólares en Facebook, meses antes de lo legalmente establecido (Segovia et al. 2022).

Figura 3.Contenido falso verificado por la agencia AFP Factual durante el proceso constituyente 2021-2022

Fuente: Medina (2022).

A pesar de la existencia de dimensiones offline, como la circulación de un borrador falso de la propuesta de nueva constitución, las campañas de desinformación se veían principalmente en redes sociales. Mendoza et al. (2023) comprobaron que la desinformación difundida en diferentes hitos relevantes en el periodo al que nos referimos (2019-2022) circuló más rápido y con mayor alcance que información factual correcta tanto en Twitter como en Facebook, con menor evidencia en Instagram. En canales de mensajería instantánea, hay evidencias de la instalación de rumores sobre un futuro fraude electoral en el plebiscito, que finalmente rechazaría la propuesta de constitución, acusando a los enemigos de siempre, los comunistas y la izquierda, de un complot para aprobar la propuesta (Santos, Ortiz Fuentes et al. 2025).

Tácticas de sabotaje digital

En la campaña de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales de 2021 en Chile, Santos, Valdebenito Allendes et al. (2024) detectaron un vasto repertorio de lo que llamaron tácticas de sabotaje en plataformas digitales privadas como Zoom, Telegram y WhatsApp, que incluían acoso, amedrentamiento, circulación de pornografía y de violencia visual o verbal. Pero lo más sorprendente fue un ataque sistemático a grupos de WhatsApp usados para la coordinación de la campaña empleando técnicas de bloqueo para inutilizar los grupos. Si bien el efecto en términos de la gestión de la campaña por parte de la candidatura afectada no fue importante (Santos, Valdebenito Allendes et al. 2024), llama la atención el nivel de agresividad, violencia y movilización tecnológica de grupos conservadores, al borde o al margen de la legalidad (figura 4).

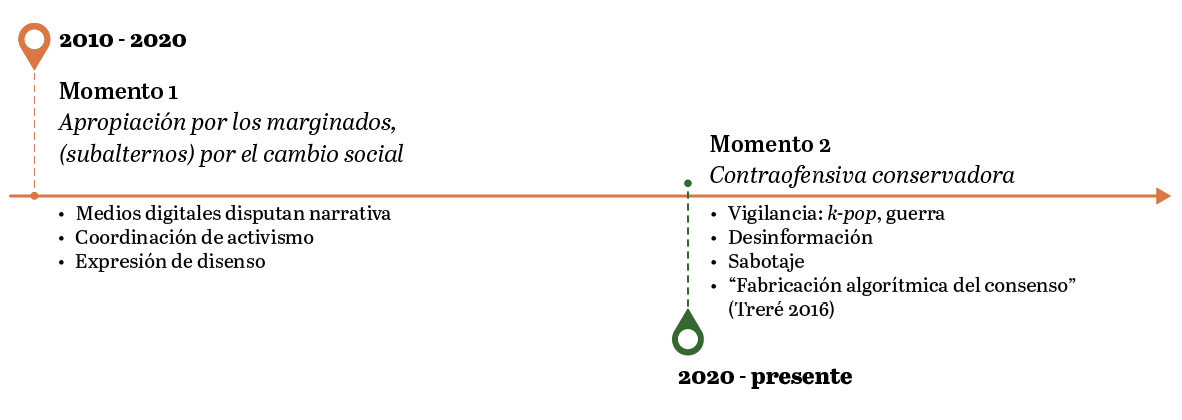

La figura 5 sintetiza los dos momentos de apropiación y contraapropiación de los medios y plataformas digitales por fuerzas e intereses políticos antagónicos en Chile y otras partes del mundo.

Figura 4.Ejemplo de mensaje de amedrentamiento en el contexto de sabotaje de grupos de WhatsApp de coordinación de campaña de Gabriel Boric durante las elecciones presidenciales de 2021

Fuente: Santos, Valdebenito Allendes et al. (2024).

Figura 5. Síntesis de los dos momentos de apropiación social y política de los medios y plataformas digitales, primero por movimientos contestatarios, luego como una contraofensiva conservadora

Fuente: elaboración de los autores.

Conclusiones

La respuesta conservadora al estallido social de 2019 en Chile refleja un patrón histórico de autopreservación de las élites mediante estrategias de control informativo, establecimiento de la agenda noticiosa, encuadres sesgados y difusión subterránea de noticias falsas, todas conocidas estrategias con rasgos antidemocráticos evidentes, pero ya empleadas por ejemplo a lo largo del siglo XX, en particular durante las dictaduras en el continente. Lo novedoso es la adopción, algo tardía en Chile, de estrategias digitales fundadas en la manipulación, la propaganda ideológica, la actividad inauténtica y el sabotaje. Se lee esta reacción como una contraofensiva conservadora dispuesta a echar mano de un vasto repertorio digital antidemocrático para frenar los avances progresistas que se visualizaban en el periodo: una nueva constitución, el feminismo, jóvenes de izquierda en el poder, el clamor por el fin de las operadoras privadas de previsión social (AFP), entre otros hitos y demandas populares, que podrían ser agrupados bajo el epíteto del estallido social, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.

La convergencia de estos mecanismos con la comunicación instantánea y el control de plataformas digitales ha consolidado nuevas formas de influir en la opinión pública. Las luchas ideológicas mediadas por tecnologías pueden convertirse —si es que ya no lo son— en arenas profundamente desiguales. La asimetría se evidencia, entre otros, en los recursos invertidos y los niveles de tolerancia de ciertos grupos con respecto a aplicar tácticas que en rigor pueden no ser ilegales, pero que son definitivamente antidemocráticas. Dicha asimetría también aparece en los sesgos de los propietarios de plataformas digitales que eventualmente se politizan, como quedó explícito en el reciente enfrentamiento de Elon Musk con el Poder Judicial electoral brasileño (“5 preguntas” 2024).

Dicho comportamiento no solo afecta los resultados electorales, la percepción sobre la vacunación o sobre una personalidad pública, sino que tiene efectos de largo plazo difíciles de estimar (Santos, Park et al. 2025). Hay indicios de que la institucionalidad democrática como un todo se está erosionando (Santos y Valenzuela 2024) en este contexto de pugnas alimentadas por inoculadores de mentiras y desconfianza. Al final del día, si quien es de derecha cree demasiado en información que le favorece, mientras quien es de izquierda ya no cree en información verdadera que no le favorezca (Winter et al. 2024), ¿qué clase de esfera pública se puede esperar con estos sesgos?

Este artículo busca retratar de forma cohesionada, bajo el título de despertar conservador, una diversidad de tácticas antidemocráticas desplegadas, con foco en lo digital, como una reacción hasta cierto punto tardía —comparada con otros países en la región— a los avances progresistas que emergieron en Chile a partir del estallido social a mediados de octubre de 2019. Si seguimos la misma lógica, debiéramos esperar que otras tácticas que han emergido en los últimos años en países vecinos, como Brasil, Argentina y otros, surjan en Chile cuando los defensores del statu quo sientan las presiones sociales y políticas que los movilicen, tal como sucedió tras el estallido y sus eventos políticos subsecuentes. En este sentido, se podría esperar y, por qué no, anticipar, algunas tácticas ya reveladas en la región. Es el caso del gabinete do ódio (“oficina del odio”, en traducción libre) que, bajo el Gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, instrumentalizó una aplicación de mensajería instantánea para el disparo masivo de contenido falso desde el aparato estatal (Ozawa et al. 2023). Otros ejemplos son la industria de la desinformación como fuente de ingresos, como fue el caso identificado por los jóvenes en Macedonia durante la campaña de Trump en 2016 (Forest 2025) y la monetización de una red de extrema derecha en Brasil, por contrato o ideología, movida por el dinero o por la política, o por ambos.

Investigaciones recientes apuntan a la propagación de teorías de conspiración en Chile, tanto en WhatsApp como en Telegram (Santos, Bustamante-Pavez et al. 2024; Santos, Ortiz Fuentes et al. 2025; Santos, Park et al. 2025), como por ejemplo la acusación de fraude electoral que emerge en el marco del primer proceso constituyente chileno (2021-2022), que contamina principalmente a grupos de derecha, pero en algún momento también a grupos de mensajería de izquierda (Santos, Ortiz Fuentes et al. 2025). La misma teoría de conspiración fue sistemáticamente difundida en Telegram en Brasil y fue uno de los gatillos de la invasión de la plaza de los Tres Poderes en Brasilia en 2023 (el “capitolio” brasileño), pero fue menos popular en Chile, al menos hasta el último ciclo de elecciones presidenciales en 2021 (Santos, Park et al. 2025).

Este análisis presenta una propuesta analítica que permite encontrar nexos entre prácticas cuyo hilo conductor no es necesariamente explícito, en particular cuando las tácticas empleadas son de dudoso asidero ético y/o legal, y se despliegan de forma apócrifa, subterránea. No se pretende que este análisis sea exhaustivo, pues se apoya en una muestra no sistemática de estudios recientes. Más bien, se espera entablar diálogo sobre los alcances de la democracia en momentos de crisis social cuando los intereses de las élites están en juego. También buscamos explicitar los alcances de la capacidad de innovar y de empujar repertorios de autopreservación insertos en los intersticios éticos y legales del ecosistema de las plataformas digitales.

Es fundamental continuar investigando cómo estas estrategias afectan la democracia y la participación ciudadana en América Latina. Pero también es indispensable identificar áreas de injerencia, por ejemplo, la regulación de la actividad política en ambientes digitales en un nivel que transparente más tácticas de corte antidemocrático, como las exploradas en este artículo, y que, a partir de lo anterior, se instalen estímulos negativos que inhiban su continuidad.

Referencias

- “5 preguntas para entender por qué un juez en Brasil ordenó el bloqueo de la red social X en todo el país”. 2024. BBC News Mundo, 30 de agosto. https://www.bbc.com/mundo/articles/c0rwjll15yqo

- Albuquerque, Afonso de. 2017. “Protecting Democracy or Conspiring against It? Media and Politics in Latin America: A Glimpse from Brazil”. Journalism 20 (7): 906-923. https://doi.org/10.1177/1464884917738376

- Altman, David, Juan Díaz, Eduardo Engel y Benjamín Peña. 2023. “Citizens’ Stability of Electoral Preferences in Chile since the Social Upheaval”. Journal of Politics in Latin America 16 (1): 50-67. https://doi.org/10.1177/1866802X231213885

- Arancibia-Bustos, Álvaro, José Flores-Capriles y Susana Gutiérrez-Peñaloza. 2021. “Del estallido a la lucha de clases: claves para el análisis de los resultados del plebiscito por una nueva Constitución en Chile”. Desde el Sur 13 (1): e0004. https://doi.org/10.21142/DES-1301-2021-0004

- Arnaudo, Dan. 2017. “Computational propaganda in Brazil: Social Bots during Elections”. Working Paper n.o 2017.8. Computational Propaganda Research Project. https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/

Comprop-Brazil-1.pdf - Bargsted, Matías, Nicolás M. Somma y Benjamín Muñoz-Rojas. 2019. “Participación electoral en Chile: una aproximación de edad, período y cohorte”. Revista de Ciencia Política (Santiago) 39 (1): 75-98. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2019000100075

- Barranquero Carretero, Alejandro. 2006. “Reclamando voces: contribución latinoamericana a la comunicación para el cambio social”. Redes.com: Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación 3: 243-262. https://e-archivo.uc3m.es/entities/publication/8eb5ffca-45f4-4057-a4e1-5c9a25cb2adb

- Bastos, Marco y Raquel Recuero. 2023. “The Insurrectionist Playbook: Jair Bolsonaro and the National Congress of Brazil”. Social Media + Society 9 (4). https://doi.org/10.1177/20563051231211881

- Bio, Demian. 2019. “Los efectos de las protestas en la economía de América Latina y sus consecuencias a mediano plazo”. Infobae, 28 de noviembre. https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/28/los-efectos-de-las- protestas-en-la-economia-de-america-latina-y-sus-consecuencias-a-mediano-plazo/

- Bolaño, César. 2023. “Notas sobre imperialismo, guerra da Ucrânia, luta de classes e comunicação”. Princípios 42 (166): 150-172. https://doi.org/10.4322/principios.2675-6609.2023.166.009

- Burke, Peter. 2013. Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot. John Wiley & Sons. Kindle.

- Castells, Manuel. 2012. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Polity. Kindle.

- “Cecilia Pérez y Rodrigo Ubilla calificaron de ‘delincuentes’ a evasores del metro”. 2019. Video de YouTube publicado por CNN Chile el 30 de octubre. https://www.youtube.com/watch?v=mWt1AlZqpeA

- Contreras, Gonzalo y Patricio Navia. 2013. “Diferencias generacionales en la participación electoral en Chile, 1988-2010”. Revista de Ciencia Política (Santiago) 33 (2): 419-441. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32428715001

- Corporación Latinobarómetro. 2023. “Informe 2023: la recesión democrática de América Latina”. Latinobarómetro, 21 de julio. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/11/Latinobarometro_Informe_2023.pdf

- Danaher, John. 2022. “Techno-Optimism: An Analysis, an Evaluation and a Modest Defence”. Philosophy & Technology 35: 54. https://doi.org/10.1007/s13347-022-00550-2

- Entman, Robert M. 1993. “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”. Journal of Communication 43 (4): 51-58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

- Forest, James J. F. 2025. “The Economics of Social Media Manipulation: Insights into Digital Influence Mercenaries’ Tactics and Impact”. En Routledge Handbook of the Influence Industry, editado por Emma L. Briant y Vian Bakir, 68-82. Londres: Routledge.

- Frandsen, Finn y Winni Johansen. 2023. “Rhetorical Arena Theory: Revisited and Expanded”. En The Handbook of Crisis Communication, editado por W. Timothy Coombs y Sherry J. Holladay, 169-181. Chichester: Wiley Blackwell.

- Fuentes, Claudio. 2023. El proceso fallido. Santiago de Chile: Catalonia.

- Gerbaudo, Paolo. 2017. “From Cyber-Autonomism to Cyber-Populism: An Ideological History of Digital Activism”. TripleC: Communication, Capitalism & Critique 15 (2): 477-489. https://doi.org/10.31269/triplec.v15i2.773

- Gerbaudo, Paolo. 2018. The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. Londres: Pluto Press.

- Gramsci, Antonio. 2006. “(i) History of the Subaltern Classes; (ii) The Concept of ‘Ideology’; (iii) Cultural Themes: Ideological Material”. En Media and Cultural Studies: Keyworks, editado por Meenakshi Durham y Douglas M. Kellner, 13-17. Malden, MA: Blackwell Publishing.

- Grohmann, Rafael y Lívia Silva de Souza. 2014. “A midiatização das jornadas de junho: o consumo na rede”. Ciberlegenda 31. http://periodicos.uff.br/ciberlegenda/article/view/36969

- Herman, Edward S. y Noam Chomsky. 2021. “Manufacturing Consent”. En Power and Inequality: Critical Readings for a New Era, editado por Levon Chorbajian, 198-206. Londres: Routledge.

- “Joven cae al Mapocho: indignación en Chile al precipitarse al río un menor desde 7 metros de altura tras ser empujado por un policía”. 2020. BBC News Mundo, 4 de octubre. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america- latina-54408601

- Leal, Christian. 2019. “Filtran audio de Cecilia Morel: tendremos que reducir nuestros privilegios y compartir con los demás”. Biobio Chile, 21 de octubre. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/21/filtran-audio-de-cecilia-morel-tendremos-que-reducir-nuestros-privilegios-y-compartir-con-los-demas.shtml

- Luna, Juan Pablo y Cristóbal Rovira Kaltwasser. 2021. “Castigo a los oficialismos y ciclo político de derecha en América Latina”. Revista Uruguaya de Ciencia Política 30 (1): 135-156. https://rucp.cienciassociales.edu.uy/index.php/rucp/article/view/482

- Luna, Juan Pablo, Sergio Toro y Sebastián Valenzuela. 2022. “Amplifying Counter-Public Spheres on Social Media: News Sharing of Alternative versus Traditional Media after the 2019 Chilean Uprising”. Social Media + Society 8 (1): 1-12. https://doi.org/10.1177/20563051221077308

- Machado, Jorge y Richard Miskolci. 2019. “Das jornadas de junho à cruzada moral: o papel das redes sociais na polarização política brasileira”. Sociologia & Antropologia 9 (3): 945-970. https://doi.org/10.1590/2238- 38752019v9310

- Madariaga, Aldo y Cristóbal Rovira Kaltwasser. 2020. “Right-wing Moderation, Left-wing Inertia and Political Cartelisation in Post-transition Chile”. Journal of Latin American Studies 52 (2): 343-371. https://doi.org/10.1017/S0022216X19000932

- Mahoney, James y Kathleen Thelen. 2010. Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power. Nueva York: Cambridge University Press.

- Mamadouh, Virginie. 2004. “Internet, Scale and the Global Grassroots: Geographies of the Indymedia Network of Independent Media Centres”. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 95 (5): 482-497. https://doi.org/10.1111/j.0040-747X.2004.00334.x

- Mayol, Alberto. 2020. “Protestas y disrupción política y social en Chile, 2019: crisis de legitimidad del modelo neoliberal y posible salida política por acuerdo de cambio constitucional”. Asian Journal of Latin American Studies 33 (2): 85-98. http://www.ajlas.org/v2006/paper/2020vol33no205.pdf

- Medina, Barbara. 2022. “La norma sobre el aborto que aprobó la Convención Constitucional chilena aún debe ser legislada”. AFP Factual, 23 de marzo. https://factual.afp.com/doc.afp.com.326R3WB

- Mendoza, Marcelo, Marcelo Santos y Sebastián Valenzuela. 2021. “Cómo los perfiles automatizados intoxican la presidencial: en bots, Kast supera ampliamente a Boric”. Tercera Dosis, 16 de diciembre. https://terceradosis.cl/2021/12/16/como-los-perfiles-automatizados-intoxican-la-presidencial-en-bots-kast-supera-ampliamente-a-boric/

- Newman, Nic, Richard Fletcher, Anne Schulz, Simge Andi y Rasmus Kleis Nielsen. 2020. Digital News Report 2020. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://tinyurl.com/mekmcvrj

- “OEA: ‘Nadie puede creer que fue espontáneo atacar cuatro o cinco lugares a la vez en puntos estratégicos de Santiago'”. 2019. Emol, 15 de diciembre. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/12/15/970476/OEA-espontaneo-atacar-estrategicos-Santiago.html

- Ozawa, Joao V. S., Samuel C. Woolley, Joseph Straubhaar, Martin J. Riedl, Katie Joseff y Jacob Gursky. 2023. “How Disinformation on WhatsApp Went from Campaign Weapon to Governmental Propaganda in Brazil”. Social Media + Society 9 (1). https://doi.org/10.1177/20563051231160632

- Pavlíčková, Tereza. 2012. “At the Crossroads of Hermeneutic Philosophy and Reception Studies: Understanding Patterns of Cross Media Consumption”. En The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research, editado por Helena Bilandzic, Geoffroy Patriarche y Paul J. Traudt, 35-52. Bristol: Intellect.

- “Presidente Piñera: Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada”. 2019. Cooperativa.cl, 9 de octubre. https://cooperativa.cl/noticias/pais/sebastian-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html

- Proulx, Serge. 2005. “Penser les usages des technologies de l’information et de la communication aujourd’hui: enjeux – modèles – tendances”. En Enjeux et usages des TIC: aspects sociaux et culturels. T. 1, editado por Lise Vieira y Nathalie Pinède-Wojciechowski, 7-20. Burdeos: Presses Universitaires de Bordeaux.

- Puyosa, Iria. 2015. “Control político de internet en el contexto de un régimen híbrido: Venezuela, 2007-2015”. Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales 12 (3): 501-526. https://doi.org/10.5209/rev_TK.2015.v12.n3.50392

- Rovira Kaltwasser, Cristóbal y Paul Taggart. 2024. “The Populist Radical Right and the Pandemic”. Government and Opposition 59 (4): 977-997. https://doi.org/10.1017/gov.2022.46

- Saavedra Utman, Jorge y Marcelo Santos. 2024. “The Public Sphere and the Internet in Latin America”. Javnost: The Public 31 (4): 459-476. https://doi.org/10.1080/13183222.2024.2393986

- Santana, Luis E. y Gonzalo Huerta Cánepa. 2019. “¿Son bots?: automatización en redes sociales durante las elecciones presidenciales de Chile 2017”. Cuadernos.info 44: 61-77. https://doi.org/10.7764/cdi.44.1629

- Santos, Fabio Luis Barbosa dos. 2019. Uma história da onda progressista sul-americana (1998-2016). São Paulo: Elefante.

- Scherman, Andrés, Arturo Arriagada y Sebastián Valenzuela. 2014. “Student and Environmental Protests in Chile: The Role of Social Media”. Politics 35 (2): 151-171. https://doi.org/10.1111/1467-9256.12072

- Tarrow, Sidney. 1998. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

- Tilly, Charles. 1977. From Mobilization to Revolution. CRSO Working Paper 8156. Ann Arbor: University of Michigan. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/50931/156.pdf

- Treré, Emiliano. 2016. “The Dark Side of Digital Politics: Understanding the Algorithmic Manufacturing of Consent and the Hindering of Online Dissidence”. IDS Bulletin 47 (1). https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/41/html

- Tucker, Joshua A., Yannis Theocharis, Margaret E. Roberts y Pablo Barberá. 2017. “From Liberation to Turmoil: Social Media and Democracy”. Journal of Democracy 28 (4): 46-59. https://www.journalofdemocracy.org/articles/from-liberation-to-turmoil-social-media-and-democracy/

- Valdebenito Allendes, Jorge. 2021. “Crisis, capital y comunicación en el ‘estallido social’ chileno (2019)”. Perfiles Económicos 11. https://doi.org/10.22370/pe.2021.11.2887

- Winter, Stephan, Sebastián Valenzuela, Marcelo Luis Barbosa Santos, Tobias Schreyer, Lena Iwertowski y Tobias Rothmund. 2024. “(Don’t) Stop Believing: A Signal Detection Approach to Risk and Protective Factors for Engagement with Politicized (Mis)Information in Social Media”. Prepublicación de PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/84c36

Obras sobre el periodo de interés

- Amorós, Mario. 2020. Entre la araña y la flecha: la trama civil contra la Unidad Popular. Barcelona: Ediciones B.

- Casals, Marcelo. 2019. “La gran conspiración: el conservadurismo chileno y el estallido social antineoliberal”. El Mostrador, 24 de diciembre. https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/12/24/la-gran-conspiracion-el- conservadurismo-chileno-y-el-estallido-social-antineoliberal/

- Díaz Pino, Camilo. 2021. “‘K-pop is Rupturing Chilean Society’: Fighting with Globalized Objects in Localized Conflicts”. Communication, Culture and Critique 14 (4): 551-567. https://doi.org/10.1093/ccc/tcab047

- Grez, Sergio. 2019. “Rebelión popular y proceso constituyente en Chile”. En Chile despertó: lecturas desde la historia del estallido social de octubre, de Patricio Artaza, Andrés Candina, Joaquín Esteve, Mario Folchi, Sergio Grez, Cristián Guerrero, Juan Martínez, Manuel Matus, Catalina Peñaloza, Claudio Sanhueza y Javiera Zavala, 201-220. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

- Heiss Bendersky, Claudia. 2021. “Revuelta social y proceso constituyente en Chile”. Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos 2: 69-78. https://doi.org/10.14198/ambos.20981

- Herrera, Hugo. 2019. Octubre en Chile. Acontecimiento y comprensión política: hacia un republicanismo popular. Santiago de Chile: Kankatura.

- Kaiser, Axel. 2014. La fatal ignorancia: la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. Madrid: Unión.

- Lima-Santos, Mathias Felié de y Wilson Ceron. 2024. “Coordinated Amplification, Coordinated Inauthentic Behaviour, Orchestrated Campaigns: A Systematic Literature Review of Coordinated Inauthentic Content on Online Social Networks”. En Mapping Lies in the Global Media Sphere, editado por Tirşe Erbaysal Filibeli y Melis Öneren Özbek, 165-184. Londres: Routledge.

- Mayol, Alfredo. 2019. Big bang. Estallido social 2019: modelo derrumbado, sociedad rota, política inútil. Santiago de Chile: Catalonia.

- Mendoza, Marcelo, Eliana Providel, Marcelo Santos y Sebastián Valenzuela. 2024. “Detection and Impact Estimation of Social Bots in the Chilean Twitter Network”. Scientific Reports 14: 6525. https://doi.org/10.1038/ s41598-024-57227-3

- Mendoza, Marcelo, Sebastián Valenzuela, Enrique Núñez-Mussa, Fabián Padilla, Eliana Providel, Sebastián Campos, Renato Bassi, Andrea Riquelme, Valeria Aldana y Claudia López. 2023. “A Study on Information Disorders on Social Networks during the Chilean Social Outbreak and COVID-19 Pandemic”. Applied Sciences 13 (9): 5347. https://doi.org/10.3390/app13095347

- Núñez Rodríguez, Omar y Valentín Palomé Délano. 2022. “Una modernidad (des)integradora: voces de la derecha chilena posestallido social”. Revista Cidob d’Afers Internacionals 132: 169-193. https://doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.169

- Ormeño Morales, Vivien Susana. 2023. “El discurso de las élites chilenas durante el conflicto social que inicia en octubre de 2019: representación de la identidad mediática de los subalternos en editoriales en el diario El Mercurio”. Tesis de maestría, Universidad de Chile.

- Ortúzar, Pablo. 2023. El precio de la noche: diálogo imaginario sobre la tiranía. Santiago de Chile: Tajamar.

- Riffo-Pavón, Ignacio, Óscar Basulto y Pablo Segovia. 2021. “El estallido social chileno de 2019: un estudio a partir de las representaciones e imaginarios sociales en la prensa”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 66 (243): 345-368. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.243.78095

- Ruiz Encina, Carlos. 2020. Octubre chileno: la irrupción de un nuevo pueblo. Santiago de Chile: Taurus.

- Rumie, Sebastián. 2024. “Intelectuales de derecha y nueva intelligentsia humanista en Chile”. Revista Mexicana de Sociología 86 (2): 413-442. https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2024.2.62275

- Saldaña, Magdalena, Ximena Orchard, Sebastián Rivera y Guillermo Bustamante-Pavez. 2024. “‘Your House Won’t Be Yours Anymore!’: Effects of Misinformation, News Use, and Media Trust on Chile’s Constitutional Referendum”. The International Journal of Press/Politics. https://doi.org/10.1177/19401612241298853

- Santos, Marcelo, Guillermo Bustamante-Pavez, Antonia Flores y Jorge Luis Ortiz Fuentes. 2024. “Milseading Content on Encrypted Platforms in Chile: WhatsApp vs. Telegram during Constitutional Elections”. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 16 (2): 197-216. https://doi.org/10.1386/cjcs_00109_1

- Santos, Marcelo, María Luiza Mondelli y Jorge Valdebenito. 2021. “Bots x Kast”. Tercera Dosis, 17 de noviembre. https://terceradosis.cl/2021/11/17/bots-x-kast/

- Santos, Marcelo y Ximena Orchard. 2024. “Digital ‘Guerrillas’ and the Changing Influence Industry’s Impact on Latin American Democracies: Lessons from Chile”. En The Routledge Handbook on the Influence Industry, editado por Emma L. Briant y Vian Bakir. Londres: Routledge.

- Santos, Marcelo, Jorge Ortiz Fuentes y João Guilherme B. Santos. 2025. “Misinformation behind the Scenes: Political Misinformation in WhatsApp Public Groups Ahead of the 2022 Constitutional Referendum in Chile”. En WhatsApp in the World: Disinformation, Encryption, and Extreme Speech, editado por Sahana Udupa y Herman Wasserman. Nueva York: NYU Press.

- Santos, Marcelo, Chang Sup Park, João Guilherme Bastos dos Santos, Athus Cavalini y Homero Gil de Zúñiga. 2025. “Latent Bombs of Disinformation”. Information, Communication & Society: 1-22. https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2492575

- Santos, Marcelo, Magdalena Saldaña, Daniel Alcatruz, Michael M. Walker y María Laura Mondelli. 2022. “Automated Influencers: Assessing the Impact of Bot-like Tweeting Activity during Chile’s Constitutional Redesign Process”. Ponencia presentada en el 72 Annual International Communication Association Conference (ICA), 26 al 30 de mayo, París, Francia.

- Santos, Marcelo, Jorge Valdebenito Allendes y Jorge Luis Ortiz Fuentes. 2024. “Jiji, jaja, sabotaje y campaña sucia: WhatsApp en las elecciones presidenciales chilenas de 2021”. Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación 156: 227-248. https://doi.org/10.16921/chasqui.v1i156.5054

- Santos, Marcelo y Sebastián Valenzuela. 2024. “Political Participation and Technology: Continuities and Discontinuities in the Southern Cone and Brazil”. En The Routledge Handbook of Political Communication in Ibero-America, editado por Andreu Casero-Ripollés y Paulo Carlos López-López, 156-166. Londres: Routledge.

- Scherman, Andrés, Sebastián Valenzuela y Sebastián Rivera. 2021. “Youth Environmental Activism in the Age of Social Media: The Case of Chile (2009-2019)”. Journal of Youth Studies 25 (6): 751-770. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.2010691

- Segovia, Macarena, Nicolás Sepúlveda e Ignacia Herrera. 2022. “La campaña sin control en las redes: 36 entidades han gastado $ 119 millones sin fiscalización del Servel”. Ciper, 9 de agosto. https://www.ciperchile.cl/2022/08/09/la-campana-sin-control-en-las-redes-36-entidades-han-gastado-119-millones-sin-fiscalizacion-del-servel

- Tironi, Eugenio. 2020. El desborde: vislumbres y aprendizajes del 18-O. Santiago de Chile: Planeta.

- Valdebenito Allendes, Jorge. 2023. “Estudiar crisis y comunicaciones: apuntes metodológicos para entornos de hipertrofia mediática”. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 194. https://doi.org/10.18682/cdc.vi194.9619

✽ Marcelo Santos recibió financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) a través de los fondos: (i) Fondecyt Iniciación n.º 11230980, llamado “Conectados y (des)informados: uso de WhatsApp y participación política en procesos políticos relevantes en Chile (2023-2025)”, investigación sobre los posibles efectos de campañas de desinformación y teorías de conspiración a través de WhatsApp en Chile durante procesos electorales; y (ii) Iniciativa Milenio NCS2024_007, denominado núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile (Mepop). Participación de autores: Marcelo Santos es el autor de la idea original y principal analista de la dimensión sociotécnica; Jorge Valdebenito Allendes apoyó con aspectos importantes de la fundamentación teórica y la dimensión política del análisis; lo demás fue realizado en colaboración mutua. En el marco de esta investigación, se ha utilizado la inteligencia artificial únicamente para facilitar la conexión de ideas entre párrafos y para corregir la redacción de ideas complejas. No se ha empleado para generar contenido original, realizar análisis de información ni utilizar ninguna otra herramienta automatizada.

1 El 15 de noviembre se firmó el acuerdo para dar inicio a un proceso constituyente, lo cual es un hito institucional que calmó los ánimos de las calles.

2 Véanse todas en el sitio web oficial del Servicio Electoral de Chile (Servel), la autoridad electoral chilena: https://www.servel.cl/2020/07/03/conozca-todas-las-fechas-del-ciclo-electoral-2020-2022/

3 Los textos usados en la revisión están al final de las referencias en la sección “Obras sobre el periodo de interés”.

4 El presidente Sebastián Piñera declaró en 2019, antes del estallido, que Chile era “un verdadero oasis” dentro de una región “convulsionada” políticamente (“Presidente” 2019).

Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor asociado en la Universidad Diego Portales (Chile). Sus líneas de investigación están en el cruce entre tecnologías digitales y democracia con foco en América Latina. Últimas dos publicaciones: “Latent Bombs of Disinformation” (en coautoría), Information, Communication & Society, 2025, https://doi.org/10.1080/1369118X. 2025.2492575; y “Migrating a Flock of Outsiders: Platform Affordances and Political Goals in the Chilean Constitutional Reform” (en coautoría), Political Communication, 42 (4): 735-756, 2025, https://doi.org/10.1080/10584609.2025.2489166. https://orcid.org/0000-0002-2658-3764 | marcelo.santos@udp.cl

Doctor en Estudios Interdisciplinarios por la Universidad de Valparaíso (Chile). Su investigación se centra en la comunicación de la crisis. Sus dos últimas publicaciones son “Crítica a la mediatización de la crisis venezolana de 2019” (en coautoría), Re-Presentaciones: Periodismo, Comunicación y Sociedad 21: 25-36, 2025, https://doi.org/10.35588/496c3y96; y “Graffiti y estallido social en Chile: un estudio de percepción” (en coautoría), Revista Perspectivas: Notas sobre Intervención y Acción Social 43: 43-70, 2024, https://doi.org/10.29344/07171714.43.3819. https://orcid.org/0000-0003-3249-1855 | jlva.sociologo@gmail.com