[…] este libro pertenece a un ámbito situado entre la profundidad abstracta de la estructura […] y la concreción superficial del acontecimiento. En este lugar se juega probablemente, entre convergencias y contrastes, la verdadera partida entre la antropología y la historia. Carlo Ginzburg (2003, 66)

[…] el intento de conocer el pasado es un viaje al mundo de los difuntos.

Carlo Ginzburg (2003, 69)

Introducción

“Dios como sicario: la muerte violenta y el desorden teológico en Colombia”se orienta hacia una etnografía surrealista (Lipkau 2007, 111) pensada dentro del llamado giro performativo postexperimental en ciencias sociales (Denzin 2001), circunscrita de manera específica a un tipo muy particular de antropología sensorial (en la línea de Michael Herzfeld 2007), dedicada a estudiar los sistemas clasificatorios (representaciones, imaginarios, conceptos, juicios, valores) construidos por los sujetos acerca de su mundo cotidiano de acuerdo con el funcionamiento situacional de los sentidos; es decir, el estudio de los sistemas clasificatorios que subyacen a las sensaciones producidas y vividas colectivamente, a partir de la interpretación de la relación existente entre cuerpos, entornos y experiencias sociales (Hsu 2008). Para el caso, el estudio de un modo ambivalente de significar a Dios dentro de la praxis sensorial humana producida en el contexto de una muerte violenta ocurrida en Bogotá D. C.

Como etnografía surrealista, se trata de la descripción densa de una de las ochenta escenas del crimen registradas por un centro local de estadísticas (cfr. infra 18 durante junio de 2007 en Bogotá D. C.): la escena del crimen de Esaú González, un bogotano de 34 años asesinado con un arma de fuego en una cantina, el 19 de junio de ese mismo año. Los acentos surrealistas de la etnografía —“fantasmagoría”, “propiedades mágicas de los hechos analizados”, “realidades barajeadas” (Lipkau 2007, 108-113), “texturas oníricas negociadas con texturas hiperrealistas”— aparecen expresados en el texto a través de: 1) Los personajes: “Esaú-occiso”, “una jefe-bruja-agente policial del Estado que puede hablar con los cadáveres”, “un coro de voces quejosas”, “el séquito de la bruja”, “una cantinera andrógina”, entre otros; 2) Los objetos: “El cuerpo del occiso”, “una zona humana de sufrimiento”, “la voz como un aparato averiado”, “una cantina verde y gelatinosa”, “un oído-atmósfera”, “un furgón-volador”, etcétera; 3) Las situaciones (incluidas las sensaciones experimentadas en ellas): el “intento de reanimación de un muerto a través del grito”, “un diálogo místico”, “una necroterapia”, “unas posiciones pre-mortem y post-mortem”, “imágenes definitivas, imágenes provisionales, imágenes irrepetibles que se niegan a una clausura de su representación” (Derrida 1969), “la geopolítica de un rostro”.

Por ello, esta etnografía jurídico-política surrealista[1] también forma parte del giro performativo post-experimental gracias al tipo de textualidad que en ella se propone. Una textualidad híbrida que tiene que borrar la distinción entre el hecho fáctico y la ficción (el asesinato de Esaú y su descripción) para cumplir con el propósito de “no choquear ni brutalizar al lector”, que es como Norman Denzin (1997, 227) define la meta de esta actitud científica inspirada en una sensibilidad experimental. Algo que para nosotros recobra gran importancia, por cuanto, al tratarse de un homicidio, podría ser muy fácil tropezar con una actitud violenta hacia los demás. Y por eso compartimos con Elisa Lipkau (2007) que el único riesgo que debería correr el otro, al leernos, es “el riesgo de salir (con) movido de la experiencia” (Lipkau 2007, 97).

De esta manera, “Dios como sicario: la muerte violenta y el desorden teológico en Colombia” surge como una invitación para que sea el lector quien, al final de este texto, discuta con nosotros dos argumentos, a saber: 1) En Colombia, se ha naturalizado la muerte violenta; y 2) En medio de dicha naturalización, los sujetos sociales hacen un uso ambivalente del concepto de Dios. Desde luego, ambos argumentos son extraídos de la experiencia sensorial de aquellos cuerpos que compartieron la experiencia social de una muerte violenta en el espacio callejero bogotano, concretamente en el levantamiento del cadáver de Esaú González. Es decir, una invitación a responder a la pregunta por el uso y el significado de Dios en el contexto de la muerte violenta a través de cómo se mira, cómo se queja y cómo se acaricia a un occiso[2] muy particular mientras, al tiempo, se construye socialmente su última imagen física.

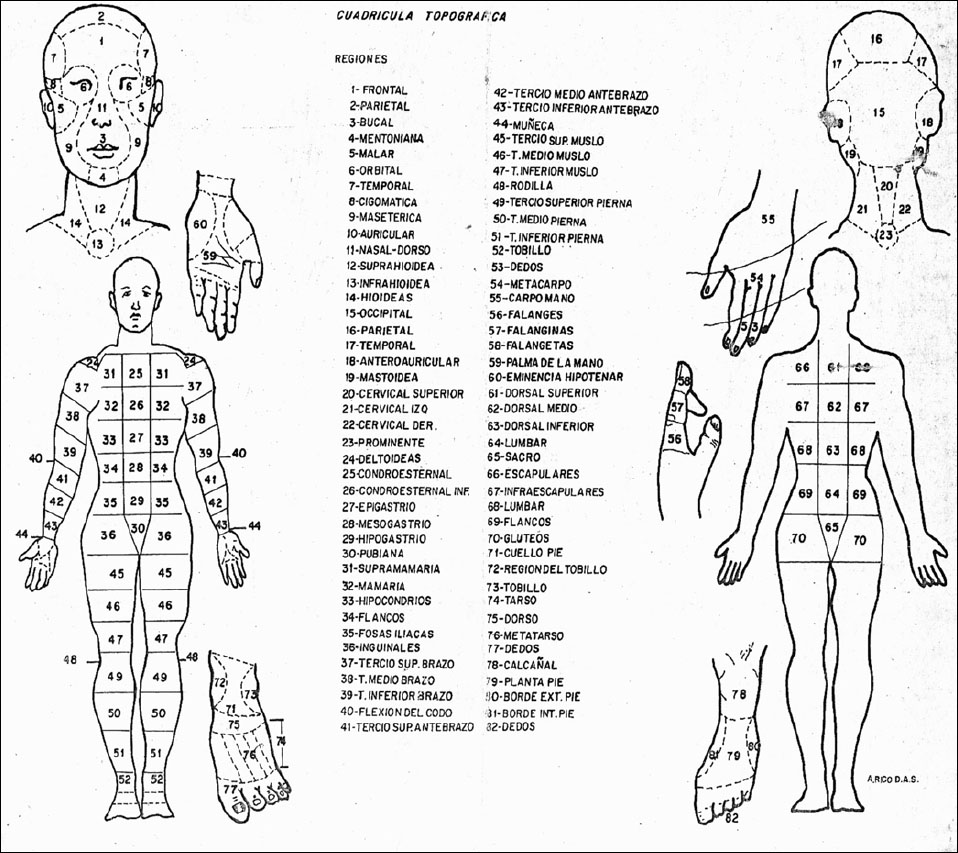

Sepa el lector que los nombres de las regiones del cuerpo y del rostro del cadáver que se mencionarán a lo largo de esta etnografía fueron tomados de la Cuadrícula topográfica del cuerpo humano y de las Posiciones post mortem dibujadas y utilizadas por la Policía Judicial —el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI); y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN)— de Bogotá D. C (ver las imágenes 1 y 2). Al final del texto (ver la imagen 3) figura un dibujo de Esaú tal y como nosotros lo representamos en este documento, desde la perspectiva de un artista callejero local que amablemente se dispuso a pintarlo con un lapicero una noche en que andábamos por ahí en busca de un lector circunstancial. Por lo demás, la presente etnografía consta de seis partes.

La escena del crimen

Gritaban su nombre, pero Esaú no respondía… A veces la garganta está rota y la de ellos sonaba como si se tratara de animar el cuerpo de alguien muy próximo, ya muerto; todavía no. Las voces eran las de su mamá, sus hermanas (sobre todo de una) y su hijo. Primero lo requirieron a través de la palabra, y ésta, tan efectiva para otros propósitos, se deshacía antes de salir de sus labios. Luego vinieron el abrazo, el zarandeo, las lágrimas, el llanto, y otra vez el llanto. Todo fallaba. Él, inconmovible, en posición sedente y descolgado sobre su costado derecho en el brazo de una silla plástica amarilla, sólo aguardaba a esos otros —incluso a nosotros, sin conocernos aún—, extraños a todo vínculo familiar. Era la madrugada del martes 19 de junio: una prolongación del lunes festivo[3] que le precedía. Madrugada, 3:00 a.m. Instante de vacilación en el que, más allá de la lógica del tiempo-reloj-calendario, todavía era lunes y de noche. Momento liminar. Inquietante:

—¿Esaú? ¿Esaú? —preguntaba la madre.

Como el hombre no respondía, fue preciso llamar a la Policía. A su arribo, marcado por el ronroneo del motor de una motocicleta de la que pronto descendieron dos oficiales, morenos y obesos, la orden se escuchó como una afrenta: ¡Por favor desalojan el área mientras protegemos el lugar! Para ello utilizaron (como es de público conocimiento entre quienes han visto un lugar policialmente resguardado) una franja amarilla de plástico. Esta última —detrás, la familia, en contra de su gregaria voluntad— hacía más distante aún el coro. Por eso la distancia —siete pasos los alejaban entonces de Esaú—, más allá de la celosa vigilancia de los policías, y quizás por eso mismo, fungió como el detonante para que se produjera la mezcla entre palabra, abrazo, zarandeo, lágrima y llanto.[4] Una amalgama que además sirvió para responder a la tentativa de querer ahogar la voz por la lejanía, así tal cosa fuera del todo incompatible con la intención de los oficiales. Pues éstos, al igual que Esaú, también anhelaban la llegada de esos otros que, al hacerlo —y eran conscientes de este hecho—, los obligarían a estar en la misma situación de desalojo. De ahí que el coro se hubiera transformado en una queja, combinadas sus partes y por un tiempo no más largo que media hora: “[…] Su queja pero también su quejido, su queja, su reivindicación, su reclamo, su demanda […]” Derrida (2000, 12):

—Ay, papito; ay, Dios mío. Ay, Dios mío; ay, monito. Ay, hermanito mío; ay, Dios mío. Ay, diosito lindo; ay, Esaulito —repetía infatigable la hermana.

— ¿Papi? ¿Papi? ¿Papi? ¡Mi papi! —gritaba el hijo.

— ¿Esaú? Esaú, papi… —reclamaba otra vez la madre.

Si bien era fácil distinguir cada una de las voces del coro, éstas, fusionadas entonces por el efecto obligatorio de la distancia y en respuesta del mandato oficial, empezaron a operar en una sola, estropeada. Detrás de la franja amarilla es posible pensar en esas voces, incluso sentirlas, como un aparato averiado, fallido, que aunque lograba envolver la atmósfera, el oído-atmósfera de quienes lo escuchábamos, no lograba tal efecto en el hombre. Él, vestido con un saco gris de algodón, un jean azul descolorido y unos tenis blancos, simplemente aguardaba.

La Bruja

Cuando la “jefe”[5] escuchó por el radiotransmisor el llamado silencioso de Esaú, se arregló las vestiduras negras y se fue, volando, a su encuentro. Lo hizo sobre una “hormiga”.[6] La acompañaba un “séquito”[7] conformado por dos hombres y otra mujer madura. La noche del lunes los había agarrado en doble fiesta, pues, por extraña coincidencia del calendario, venían de celebrar (en día festivo nacional) el cumpleaños del más joven de los señores. Así que cuando el reloj marcó el ocaso de la segunda hora del martes, la jefe tenía que llegar hasta Esaú. Ella era, desde luego, el motivo de su espera y de su mutismo. Volando sobre la hormiga, a una velocidad harto sospechosa para un vehículo que hacía lo propio en una Bogotá prohibida para la vida nocturna, la jefe y su séquito, al que minutos más tarde me sumaría yo, habíamos llegado a “Mi refugio francés”: una cantina de luz verdosa y con olor a cuncho de cerveza ubicada en el barrio Florencia, en el sur de la ciudad. Frente al lugar se encontraba Esaú. Separado de su parentela por un anillo de seguridad, cual persona afamada que ante un público masivo estaría obligada a preservar la distancia y, por lo mismo, en una situación del todo extraña a su naturaleza social de hombre in-fame.[8] No lo conocíamos: ni la jefe, ni su séquito, ni yo. Pero eso no impidió que nos reconociera, a pesar de que lo hiciera solamente con el ojo derecho entreabierto, luego que el izquierdo dejara de responderle definitivamente.

3:07 a.m. La jefe fue la primera en saltar de la hormiga. Luego le siguieron, en su orden, el cumpleañero, el otro hombre y la mujer madura (a esta última la llamaban la “baticucha”). 3:11 a.m. Ingresamos a la cantina. La encontramos limpia, vacía y con la luz verde tan condensada que, de hecho, nuestro cuerpo era algo así como un dedo que se hundía en una masa gelatinosa. Escuchamos a la jefe conversar con la dueña de la cantina. Rectificamos: más que de una conversación, era de un interrogatorio de lo que se trataba. “Jefe [seria y dirigiéndose a la cantinera]: ¿Quién limpió esto? [Se refiere a la cantina] / Cantinera [nerviosa]: Yo. Sí, señora. Jefe [más seria]: ¿Por qué? / Cantinera [más nerviosa]: Porque había mucho reguero y me impresioné. Jefe [dirigiéndose a los dos hombres del séquito]: Ella ya limpió todo. Aquí no hay nada que hacer”. 3:12 a.m. La última noticia replicó en las manos de los señores. Ambos, en gesto réprobo, se agarraron sutilmente la cabeza. “Jefe [ansiosa y dirigiéndose a la cantinera]: Nos hace el favor de esperarnos afuera / Cantinera [con la cabeza agachada]: Sí, señora”. En efecto, la dueña de “Mi refugio francés” estaba asustada. Esa madrugada tenía puesto un jean azul, una camiseta blanca (a pesar del frío) y una cachucha negra con la visera en dirección a su espalda. Salió del establecimiento y se sentó, junto a una amiga, más allá de la franja. Sólo su voz, hay que decirlo, daba señas de su ser femenino. 3:13 a.m. El séquito decidió empezar a hablar con Esaú. Unas mujeres, distintas a las ya mencionadas, seguían la conversación desde la ventana de marco aguamarina ubicada en el segundo piso de una casa azul, al lado derecho de la cantina. Lo hicieron por poco tiempo pues, dada la intimidad de la charla entre Esaú, el séquito y la jefe, esta última no vaciló en darles, a las ventaneras, una orden:

—¿Me hacen un favor?: ¡Se retiran de la ventana! —El tono era frío, de madrugada.

El diálogo místico

Oficialmente, la jefe no tenía a su cargo conversar con Esaú. Había tomado tal responsabilidad en sus manos (literalmente, en ellas), en reemplazo de otra mujer de igual rango, a la sazón indispuesta pero no desentendida del hecho. Prueba de ello era que la designada, luego de solicitarle a la jefe su apoyo, también la proveyó de la compañía de una de sus mujeres de confianza, externa al séquito, ahora en ciernes de hablar con Esaú, quien sobrevino al lugar justo en el instante en que el hombre —3:14 a.m.—, sin responderle a su propia familia, se apresuraba —imperceptible— a hacerlo con los extraños. Ligia (así era el nombre de la recién llegada), pelirroja al tinte e impecable en sus vestiduras negras, de similar aspecto a las de la jefe, tenía en sus manos, acostumbradas a la oración católica, una Canon Rebel XT, instrumento de fotografía que luego (no tanto, porque allí los minutos sí que volaban) haría lo suyo con la cara del silencioso hombre. De buenas que cuando llegó, la jefe ya tenía todo organizado, y sólo fue recibir la orden para que empezará a retratar técnicamente, primero a “Mi refugio francés”, luego a Esaú. En ese presente, con Ligia recién incorporada, estuvieron dadas las condiciones para iniciar el diálogo —3:17 a.m.—, una vez ubicados la jefe y su séquito alrededor del hombre, triangulados. Diálogo interior, diálogo místico, diálogo imaginado… En todo caso, un error definirlo a secas si sabemos, de entrada, que nada fue pronunciado:

—Tú vas a pensar que soy una bruja —le avisó la jefe a Esaú con la mano, mientras se acomodaba unos guantes blancos de látex para protegerse de cualquier agente contaminante que, estando probablemente en el cuerpo de su interlocutor, pudiera mancharla.

—Ayúdeme ya, por favor —le imploró Esaú con el gesto.

—Se nota que tienes una súper recarga, como si tuvieras re-problemas. ¿Qué pasó? ¿En qué andabas? ¡Creo que estabas esperando esto! ¿Ah, Esaú? —apuntó nuevamente la jefe.

—Ayúdeme ya, por favor —insistió una vez más el hombre, con su semblante.

Sabemos con certeza que la boca no articuló palabra alguna porque los labios de la jefe, barnizados de aceite transparente, jamás se abrieron mientras estuvo en contacto con el hombre; sabemos con certeza, además, que la lengua de Esaú se hallaba biológicamente inhabilitada, fría y con la punta descolgada un poco más allá de sus labios, incrustada como lo estaba en medio de la dentadura. Diálogo cómplice, entonces, entre la mano de la mujer y el rostro del hombre.[9] Intimidad máxima, anterior a toda lógica. Por lo tanto, interacción abierta en el borde del lenguaje articulado. Subconversación —puesto que nadie los oía— de la que tuve noticia cuando fui advertido por la jefe, momentos después de haberse producido al margen de “esa otra conversación típica” en la que estuvimos involucrados el resto. Subconversación interior, subconversación mística, subconversación imaginada… En todo caso, un rostro masculino interpretando una mano femenina y, a la inversa, la mano femenina de la jefe descifrando —Tú vas a pensar que soy una bruja— el rostro masculino de Esaú:

Rostro recorrido por hilos líquidos y verdes, tal nos parecieron a nosotros por el efecto de la luz de la cantina proyectada sobre su cuerpo (daltonismo al fin y al cabo), que salían de su oreja y fragmentaban su cara trigueña en cinco partes: 1. Región frontal: Frente y pelo; 2. Región orbital izquierda: Ojo y ceja incapacitados para siempre —zona muerta; 3. Región orbital derecha: Ojo entreabierto y ceja— zona viva desde la que, ya lo dijimos, Esaú nos pudo reconocer a nuestro arribo; 4. Región nasal-malar-auricular: Nariz pequeña —pómulos enrojecidos— oreja izquierda, emisora de líquido verde —oreja derecha apoyada sobre el hombro, como guareciéndose del frío de la madrugada; 5. Región bucal-masetérica-metoniana: Boca morada, mejillas y mentón rojizos. Fragmentación reconocida y expresada por el coro en el verso “¡Cómo quedó, Dios mío!”. Fragmentación percibida por la jefe y el cumpleañero al decir de él, respectivamente, que estaba “desarreglado” y era un “hombre malandro por la pinta”.[10]Asombrosa e inquietante fragmentación, también, a los ojos de las ventaneras. El rostro como un lugar de cruce entre el lenguaje médico-legal sobre el cuerpo y el lenguaje popular. Su rostro, su semblante, su cara. Esa imagen como una geopolítica[11]: Con sus zonas vivas y sus zonas muertas, con sus zonas lícitas (hombre sí) e ilícitas (malandro también), con su color de piel y su inclinación, que ponía la oreja en posición superior, “como si todos los cielos fueran campanas / y existir, sólo una oreja”, al decir de Emily Dickinson. (Dickinson 1998, 17)[12]

Claro que la jefe quería ayudarlo. Empero, antes tenía que asegurarse de que todo en él estuviera en orden, como lo había aprendido de tantos otros hombres en igual condición. Por eso, dada la rutina de ese ordenamiento, la conversación tuvo que suspenderse por algunos minutos. Rutina por pasos, análoga al instructivo que hoy ponen en las etiquetas de los productos estéticos para embellecer, maquillar y arreglar el propio cuerpo. Primer paso: enguantar las manos del hombre con papel blanco, meter cada una en bolsa plástica transparente y asegurar ambas cosas con cinta adhesiva o, simplemente, en el lenguaje de la jefe, “embalar las manos”. Segundo paso: halar a Esaú de la silla plástica amarilla para acostarlo sobre el piso de la calle adoquinada de ladrillo, signo de una Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas negras.[13] Estirar su cuerpo y poner los pies en dirección al coro madre-hermanas-hijo. Tercer paso: solicitar al otro hombre del séquito, distinto al cumpleañero, que introduzca sus manos recubiertas de látex por el cinto de Esaú para levantar su pelvis; luego, esculcar en los bolsillos traseros del pantalón en busca de documentos civiles de identidad. Cuarto paso: poner sobre el pecho del hombre un número de identificación y pedirle a la fotógrafa (que para el caso era Ligia) que retrate el rostro o, nuevamente en el lenguaje de la jefe, “tomar la foto de filiación”. Llamar a la mujer madura del séquito para que guarde los documentos civiles hallados en una bolsita plástica. Quinto paso: girar el cuerpo noventa grados a la izquierda, arrastrándolo con sutileza. Traer una bolsa plástica negra, “que por su aspecto puede ser una bolsa de basura”, al decir de la mujer madura, y dejarla al lado de Esaú. Nota: la bolsa es de mucha utilidad para el último procedimiento. Sexto paso: permitirle a la jefe acariciar con dulzura, las veces que sea necesario, las regiones cervical, mastoidea y occipital del hombre. Para ello, solicitarle al cumpleañero que le sostenga la cabeza, inclinándola hacia adelante. Percibir, mientras se lo acaricia, que su ojo derecho, antes entreabierto, se ha cerrado. Escuchar el descansado sufrimiento de Esaú y volver a sub-conversar mientras continúa la caricia:

—¿Te gustó que te moviera la cabeza? —le preguntó la jefe.

—Uff, sí. Gracias: estoy más tranquilo —contestó Esaú.

Séptimo paso: acariciar la región occipital en busca de un posible orificio, teniendo en cuenta que puede causársele dolor al acariciado (como efectivamente ocurrió, según la jefe). Interrumpir el proceso a las 3:24 a.m. Octavo paso: recostar la cabeza sobre el piso de la calle y pedirle a la fotógrafa un último retrato. Notar que la boca de Esaú se ha cerrado. Noveno paso: cubrir la panza desnuda del hombre, en tal estado por la sutil arrastrada, utilizando para ello el saco de algodón recogido en su pecho. Sentarlo sobre el piso, halarlo de ambos brazos, introducir la cabeza en la bolsa negra, y desenrollarla hasta la cintura. Volver a recostar a Esaú, ahora embolsado. Levantarle las piernas y, después de cruzar la derecha sobre la izquierda, seguir desenrollando la bolsa hasta sus pies. Concentrarse para que el quejido del coro, aumentado en potencia, no arruine la precisión de los pasos. Décimo paso: envolver con cinta adhesiva la bolsa negra que contiene a Esaú, así: tres vueltas sobre la cabeza, dos sobre la cintura y cuatro sobre los pies. Último paso: traer una bandeja o camilla metálica de cuatro manijas para transportar el cuerpo de Esaú hasta la hormiga. Hacerlo con cuidado inclinando el instrumento como si fuera una pala: recoger al hombre embolsado, retirar a la fotógrafa para que no estorbe, hacer que tanto la jefe como su séquito tomen lugar en cada una de las manijas de la camilla, levantarla con fuerza, caminar nueve pasos hasta la puerta posterior de la hormiga y, allí, meter el cuerpo en el furgón del vehículo. 3:28 a.m.

La jefe se quitó los guantes de látex apresuradamente. Entonces pudimos ver que tenía las uñas pintadas de rosado, y que llevaba una blusa del mismo color debajo de su vestido negro. Luego caminó hacia la cantina sin calcular que yo, un segundo después, me le interpondría. La saqué de la franja amarilla plástica y le dije que la requería. Aceptó. Nos hicimos lejos del lugar, pero no tanto: en una pared de ladrillo con un grafiti que decía Viva la lucha armada, firmado por el Ejército de Liberación Nacional, movimiento guerrillero mejor conocido por todos en Colombia como ELN. Y allí, teniendo como telón de fondo la guerra en Colombia, me dijo:

Uy, tenaz. Tú vas a pensar que soy una bruja, pero se nota que Esaú tenía una súper recarga: Como si tuviera re-problemas. Estaba muy pesado. Sí, sí, sí… Y no es sólo por su parte física: es como si tuviera mil cosas encima, y yo creo que él estaba esperando eso que le pasó. Yo le pregunté a él, como lo he hecho con los otros que me ha tocado conocer, qué pasó y dónde andaba. ¿Tú te diste cuenta que yo le arreglé la cabeza para la foto? Es lo que yo digo: yo le moví la cabeza y ya, y él era como si me dijera: “Uff, sí. Gracias: estoy más tranquilo”.

Eso que le pasó a Esaú la madrugada del 19 de junio de 2007 era su muerte repentina, violenta, que prosiguió al impacto de una bala que entró en su cráneo por la región occipital mientras tomaba algunas cervezas con su hermana y un amigo en “Mi refugio francés”. La jefe y su séquito son, literalmente, uno de los quince laboratorios de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargados, ese año, de llevar a cabo el procesamiento de escenas del crimen[14] en Bogotá D. C. y de inspeccionar los cuerpos de los muertos violentos, llamados occisos en su jerga. “Esaú-occiso-34 años de edad” no podía responder, pero esa madrugada la “jefe-bruja-agente policial del Estado”[15] pudo corroborar, de nuevo, su cosmología de la muerte violenta: Que si los muertos pesan es porque en vida estaban metidos en muchos problemas: vaya a saber una de qué tipo. Que si los muertos están livianos es porque no necesitan ser ayudados a descansar. Que yo ayudé a Esaú a liberarse de sus cargas de vivo. Que tú vas a pensar que soy una bruja pero a mí me gusta facilitarle la muerte a quienes mueren. Que yo puedo dialogar con los muertos.[16]

Lo surreal

La escena del crimen en la que fue procesada la muerte violenta de Esaú González tenía una textura similar a la de los sueños. Similitud no significa aquí plena correspondencia. También había en el ambiente un profundo trasfondo de realismo estadístico en el que él —occiso quejado, mirado y acariciado por mujeres— se sumó a la lista de los ochenta muertos por arma de fuego de ese junio bogotano.[17] Textura (real o soñada) de una singularidad enmarcada en el hecho social de matar, ver morir y ser matado en el espacio urbano, y al que puede aludirse, en términos de referencia, como el proceso de la muerte violenta en Bogotá D. C. Un proceso cargado de historias individuales en el que Esaú, con su experiencia histórica de occiso, abre la posibilidad —y es sólo eso, una entre muchas— de recorrer el universo del asunto. Una experiencia de muerto violento, mezcla de sueño y de realidad que, para hacerse a una idea de su imagen general, es la misma que podría verificarse, por ejemplo, en la prosa kafkiana[18] o en el clásico drama español La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca.[19]

Por eso hemos tomado partido por reivindicar el nombre propio del cuerpo muerto sin desconocer su marco social. Pero esto, análogo a cualquier elección, nos ha lanzado a la pregunta por cómo ilustrar ese haber sido cuando ya no se es —expresión fenomenológica de Martin Heidegger (1994)—. Algo que se resume en dos preguntas, a saber: 1. ¿Desde dónde contar la experiencia histórica del occiso bogotano, toda vez que la categoría ha sido objeto de incalculables maniobras epistemológicas?; y 2. ¿Desde dónde hacerlo, además, teniendo en mente la posibilidad de resbalar, ya sea en el carácter onírico del asunto, ya sea en su factura hiperrealista? El corazón de ambas preguntas está puesto en la necesidad de poder contar con algo que sea capaz de transitar, sin perderse —o sin perderse mucho—, por la textura ambigua onirismo[20]/realismo,[21] propia de esas escenas de la calle en las que sentimos matar y morir en Bogotá D. C. Escenas del crimen, en la jerga policial, como es el caso de Esaú.

Desde el corazón de ambas preguntas pasamos a explicar el núcleo de sus respuestas a partir de una noción que, hay que admitirlo, parece más una frase: La última imagen del occiso (Molina 2013). Con ella hacemos referencia al conjunto de experiencias orientadas a articular y actualizar el recuerdo de un muerto violento. Es decir, a un proceso sensorial completo o, como diría Nadia Seremetakis (1996), a una memoria historizada de las sensaciones (Seremetakis 1996, 4), dispuesta a reunir aquellas imágenes olfativas, auditivas, táctiles, visuales y gustativas capaces de ubicar y desentrañar el proceso de construcción y circulación del recuerdo doloroso de un occiso, antes y después de su muerte. La última imagen de alguien como una sumatoria de imágenes sensoriales expresadas a través del recuerdo de una muerte, o de la experiencia de ella misma; experiencia obviamente en tercera persona, ahí donde es imposible poder hablar de la propia (Lévinas 1994), o en segunda persona, allí donde se trata de la muerte de un tú, de alguien cercano y querido, de alguien cuya vida se entrecruza con la mía y que me lleva a vivir una experiencia filosófica privilegiada (Bauman 2006, 62). Por eso mismo, nunca hay cristalización de la última imagen sino un conjunto de imágenes provisionales que van desde la evocación flexible hasta la fijación técnica, sin agotarse en ninguna de las dos. Evocación flexible: recuerdo cotidiano de la vida ordinaria; fijación técnica: uso de un recurso instrumental (tecnología, en el sentido estricto de la palabra[22]) para poder captar la sensación: igual una fotografía o un sonido que una textura olfativa, táctil o gustativa.

De ahí que para contar la experiencia histórica de un occiso, de Esaú en este caso, la decisión ha pasado por la cuestión de la experiencia sensorial: lucha cotidiana de la agencia por lograr una clasificación del mundo desde la sensación. Lucha para aprehenderlo, comprenderlo y evaluarlo. Dato sensorial en disputa, aunque las relaciones sociales en las que se produzca y circule no tengan la apariencia formal de una confrontación. Lucha, en todo caso, independientemente de su naturaleza onírica o realista, allí donde “las normas sociales son normas sensoriales” (Howes 2006, 163),[23] y en donde la norma, en su acepción más política, es una contienda por construir el orden social. Proceso más amplio que entenderla y vivirla como si fuera la Ley. Momento para sentir cómo fue construida la última imagen provisional de “Esaú-occiso-34 años de edad” durante la primera hora de su partida, y desde la experiencia de quienes, como sus familiares, no terminaron de construirla a las 3:28 de la madrugada, como sí lo hicieron esos otros —policías y espectadores— para quienes conocer al occiso también significó no volver a tener que enfrentarse con su ausente presencia en la vida cotidiana. Momento, también, para situar el significado y el uso de Dios en este contexto, y el efecto de dicha comprensión en Colombia.

El intercambio sensorial

Miradas, quejidos y caricias (sobre un hombre; de unas mujeres) no significa —como pudiera imaginarse a simple vista— situar la experiencia sensorial de la muerte violenta como un acto erótico. No es, parafraseando el título psicoanalítico de Jean Allouch (1995), una erótica del duelo en el tiempo del occiso bogotano. Podría serlo, evidentemente, si en vez de referirnos a la queja hubiéramos aludido a un gemido, cosa que no ocurrió. De seguro, y para evitar confusiones, es todo lo contrario. El quejido —su queja, su reivindicación, su reclamo, su demanda— concierne a aquello que nos lleva a “proferir gritos o sonidos con los que se muestra un dolor físico como resultado de un padecimiento moral” (Moliner 2001, sección Q, s. f.).[24]

El cuerpo del occiso, la geopolítica de su rostro y el momento inquietante de la aflicción —por lo menos la de su familia— obligan a ubicar a Esaú en una zona humana de sufrimiento. Su cuerpo muerto fue el centro de un cruce doloroso. El mismo que se produjo desde/como una división socio-sexual de la escena del crimen, en la que la asistencia del cadáver fue predominantemente un asunto de mujeres. Del toque femenino en cuanto remate y puesta en marcha de una obra, y paradójicamente, de la vida como una obra en su momento final. Las palabras tratamiento y asistencia son etimológicamente equivalentes a la palabra terapia (Moliner 2001). Por ello, cuando hablamos del tratamiento femenino dado al cuerpo sin vida de Esaú en la primera hora de su muerte, no es desatinado, por economía del lenguaje y también por precisión etnográfica, denominarlo necroterapia. Sin terapeuta, desde luego —y por eso, no en el sentido médico, sino etimológico—, a menos que alguien insista en que es posible rehabilitar a un occiso. La necroterapia fue entonces el conjunto de experiencias sensoriales de las mujeres que acompañaron a Esaú, unas desde la queja, otras desde la mirada, y una sola desde la caricia. Sin embargo, antes de permitirnos diferenciar a cada una de ellas, es necesario también tomar en consideración que la última imagen de Esaú —definitiva para la Policía Judicial del CTI[25], provisional para la familia— hace de su necroterapia una empresa harto cargada de misticismo, como pasamos a mostrarlo en seguida.

Quejidos

En nuestro diario de campo del 22 de junio de 2007, tres días después de conocer a Esaú, dejamos inalterada una nota que escribimos mientras nos encontrábamos en la escena del crimen: Nunca se escucha tan claramente el nombre de una persona como cuando es pronunciado desde el desgarro que produce verla morir. En efecto, nos referíamos en ese momento a la figura de la madre. Esa madrugada, la señora —64 años— llevaba puesta una falda negra, una blusa a rayas blancas y grises, y, por encima de ésta, un saco azul, abierto y de hilo. Primero estuvo sentada en una silla amarilla, como esa en la que descolgaba su hijo muerto, más allá de la franja que tenía inscrita la frase Policía Judicial, no pase. Luego, producto de la reacción ante el hecho de ver embolsar a Esaú, se puso de pie y se agarró del cordón de seguridad. Allí la pudimos ver completamente. Llamaba a su hijo desde el ahogo del grito, pronunciando para ello su nombre y afirmando que lo amaba, en una sola ocasión, justo ahí cuando el cadáver fue transportado hasta la hormiga: instante en el que se desmayó; instante en el que el CTI tuvo que permitir el ingreso de la cantinera a su establecimiento en busca de agua para auxiliarla.

El quejido era el producto de la reacción. De eso que al decir de Sófocles, por ejemplo, en Antígona, lleva a una mujer a tener el corazón ardiente para fríos asuntos. Junto a la madre, también estuvieron presentes las hermanas del occiso, de 36 y 32 años, respectivamente. La primera, con su grito predominante en el lugar, vestía un saco blanco y una falda negra. Era la que se encontraba con él en el momento del disparo. La otra, con pantalón de sudadera rosado, saco y cachucha, ambos grises, fue la misma que, una vez quitada la franja amarilla del cordón de seguridad, y con Esaú recién metido en la hormiga, corrió a recoger la cachucha ensangrentada de su hermano, que reposaba al lado de la silla de la que fue levantado por el CTI. La misma, además, que sin usar guantes de látex, porque la sangre familiar no se inscribe en el código del tabú, lamió la cachucha y se siguió quejando. He aquí, pues, el sonido completo de su queja:

Miradas

Dos miradas: la de la fotógrafa Ligia (de frente —antes de obturar la cámara Canon Rebel XT, dijo: “Que Dios perdone sus pecados y lo lleve a la vida eterna”—); y la de las ventaneras (en ángulo cenital, tratando de explicar a distancia lo acontecido: explicación especulativa llena de espanto en la mirada).

Caricias

Le pregunté a la jefe cómo hacía para hablar con los muertos, cómo lo hizo especialmente con Esaú, y me dijo: Por el tacto y por la expresión de su cara. La jefe, que es el Estado en la escena del crimen, y con doce años de experiencia, no lo es completamente. Tiene 36 años de edad, está casada con otro funcionario del CTI que no trabaja en la inspección de cadáveres, y es madre de una niña de seis. Pero la bruja de la escena del crimen es otra fuera del oficio, y eso se percibe en ella, incluso cuando está en ejercicio. Una semana después de la muerte de Esaú, la jefe de la bruja nos contó que a esta última se le conoce en el medio como Flecha Veloz. De hecho, entendimos el apodo porque durante los tres meses de trabajo de campo con el CTI, las escenas con ella fueron las que menos tiempo tardaron. Le preguntamos por qué, y nos dijo: Si de por sí es doloroso ver a los familiares viéndolo a uno recoger a su familiar, por qué hacerlos sufrir tanto como lo hacen otros laboratorios que se demoran horas enteras.

Ahí entendimos, también, que en el Estado encarnado por la Policía Judicial no todo funciona como una masa homogénea —el viejo monolitismo del poder estatal y de sus gendarmes—, sino que las facciones existen, y que la bruja no está de acuerdo con un aspecto, por lo menos, de esa estructura: con la ostentación de autoridad que algunos de sus compañeros exhiben cuando están ejerciendo el oficio. Algo que uno puede intuir, dice ella, cuando esta gente se pone el uniforme como si fueran Superman y se demoran y se demoran, creo que para que la vean y puedan sentirse súper poderosos. En otra ocasión, casi un mes después, nos presentó a su esposo. Ambos nos expusieron que actualmente están llegando a los laboratorios de criminalística locales algunos forenses de Estados Unidos, dizque —en sus propias palabras— a enseñarnos cómo hacer CSI-Bogotá. Más bien deberían invitarnos para que les enseñemos cómo se hace CTI-New York, pues mientras allá matan a uno al mes, aquí nos bandeamos con trescientos ochenta, más o menos en el mismo tiempo. El humor es impreciso, negro y cruel, lo sabemos. Pero hoy pensamos que hablar así es un colchón emocional para poder sobrevivir al oficio de inspeccionar y conocer la historia de un promedio de 5000 muertos violentos al año, cifra para la ciudad moderna, sin indiferencia, culta, positiva y humana que se afirma en la publicidad institucional, y que muchos ciudadanos han adoptado como forma de ver a Bogotá D. C.

Así, la “jefe-bruja-agente policial del Estado” que esa madrugada del 19 de junio acarició a Esaú para tratar de hacerlo descansar, se define también como anti-yankee y feliz. El Estado autocrítico del que por lo menos uno de sus agentes —policía, además, pero mujer, sobre todo— es. De esto puede informar, si no nosotros, por lo menos sí nuestro diario de campo. La caricia de Esaú, esotérica, fue producto de esta mano mitad-Estado-mitad-mujer que es la mano de la bruja: ella, en efecto, no podía acariciar al occiso sin trasmitirle en el proceso eso que ha sido. Caricia con uñas rosadas y uniforme del CTI: ése fue el Estado con el que nos topamos aquella madrugada. Uno que acarició con guantes de látex a un muerto; el mismo que por eso, también, maltrató a la familia afligida cuando se negó a recoger la cachucha ensangrentada de Esaú. Estado ambiguo y femenino.

La última imagen del occiso como transacción sensorial del ambiguo significado de Dios en Colombia

La última imagen que se construyó del cadáver de Esaú González la madrugada del 19 de junio de 2007, estuvo condicionada por la experiencia sensorial de los agentes femeninos que allí concurrieron. Organizadas por la circunstancia en tres agrupaciones —mujeres quejosas, mujeres mironas y mujer acariciadora—, la última imagen que una de ellas produjo sobre Esaú dependió, en ese momento, de la expresión pública de las sensaciones experimentadas por las otros dos. Para la jefe, el quejido de la madre y las hermanas fue anulado: Aprendí a no dejarme afectar por eso. Yo estoy concentrada en lo mío, y cuando acabo de hacerlo es un ya, se acabó. Pero lo que pudo evitar de aquéllas no lo fue así para el caso de las ventaneras, a las que la bruja decidió ordenar que cerraran la ventana y dejaran de ver: Siempre es igual —nos dijo—. Me molesta que la gente sea tan morbosa. Para la madre y las hermanas, sobre todo en el instante en el que metieron a Esaú-cuerpo amado en una bolsa negra, el trabajo de la bruja y su séquito implicó el aumento de potencia en el sonido de la queja, y un reclamo: ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué? ¿Por qué? Las ventaneras no eran su foco. Porque ellas, lejos del chisme visual, las reconocían como sus vecinas del barrio. Para Ligia (la fotógrafa), y para las vecinas, la cuestión de mirar se situó en dos actos independientes. La primera se encargó del rostro de Esaú, rostro en pecado. Por eso se persignó antes de comenzar a tomar las fotos; por eso, cuando el turno del retrato le correspondió al occiso, vino la frase: Que Dios perdone sus pecados y lo lleve a la vida eterna, una frase muy religiosa.Las segundas, ventaneras y vecinas, mudas y siempre vigilantes, sentían lo extraño de la muerte en la expresión de unos ojos completamente atentos y aterrados.

Momento de luchas y transacciones sobre el significado de Dios, en cuatro formas historizadas de la experiencia sensorial referida a la construcción de la última imagen física de Esaú González:

1. Desde el quejido hacia las otras, y un significado específico de Dios: hacia las otras: Ay, monito lindo; ay, papito lindo; y el significado específico: Dios como sicario, contenido manifiesto en la frase ¡Dios!: ¿Por qué no me mataste a mí?

2. Desde la caricia hacia las otras: Desarreglado; hombre malandro por la pinta; hombre súper-cargado de problemas.

3. Desde el quejido hacia las mironas: ¡Cómo quedó, Dios mío! —Lo siniestro en la mirada de las ventaneras.

4. Desde las mironas hacia las otras: Que Dios perdone sus pecados y lo lleve a la vida eterna, y la foto de filiación que hoy reposa en los archivos del sistema penal colombiano.

Una micropolítica de los sentidos

Gracias a la invitación que nos hiciera la profesora Susan Rodríguez Rodríguez para participar en el seminario “Construyendo paz: Derechos Humanos y religión”,[26] efectuado en Bogotá D. C. del 21 al 25 de agosto de 2012, la anterior etnografía (que venía escribiendo desde febrero de 2009), por fin pudo ser concluida. La invitación en concreto fue hecha para aportar una perspectiva de la teoría política dentro del panel titulado “Religión y Derechos Humanos: ¿Un conflicto permanente?”. Sepa el lector que lo que aquí culmina gracias a esta oportunidad, es una lectura antropolítica de la muerte violenta de Esaú González —como arquetipo de la muerte violenta en Colombia—, puesta en diálogo con un artículo jurídico, un versículo de los evangelios y dos apuestas teóricas, a saber: 1) El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; 2) El versículo bíblico contenido en el Evangelio según Mateo (5, 21), que reza: “[Dice Jesús] Sabéis que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado a juicio”; 3) La noción de objeto tabú referida por Sigmund Freud (1977) para el caso de los cadáveres, y por Michael Taussig (1998) para el caso del poder estatal; y 4) La noción de imagen dialéctica construida por Walter Benjamin (1978), la cual, de acuerdo con la descripción etnográfica de la última imagen física de Esaú González, pone de manifiesto a Dios como un concepto de uso ambivalente, bueno y malo a la vez, generando con esto un desorden teológico en Colombia.

Para concluir, empecemos pues con eso que hoy pudiera llamarse una perspectiva de la teoría política; que no es fácil, pero tampoco imposible. Se ha dicho, desde Foucault (1980), por ejemplo, que el corazón de la teoría política lo constituye el análisis del poder, admitido este último como un ejercicio omnipresente —y no como una entidad, ni una sustancia susceptible de ser poseída por alguien—. De suerte que desde Foucault, la omnipresencia del ejercicio del poder, esto es, su capacidad para instalarse en todas las esferas del mundo humano, hace de la politología una ciencia social y una disciplina histórica orientada a develar los mecanismos y procedimientos a través de los cuales diferentes ejercicios de poder habilitan y/o limitan, niegan y/o afirman, delinean y/o producen, las relaciones sociales, las subjetividades y las intersubjetividades. De algún modo, entre los politólogos hay un consenso aparente alrededor de esta mirada foucaultiana del poder. Y más todavía si, siguiendo al mismo autor, el saber y el poder se convierten en una ecuación indestructible, sobre todo cuando con sensatez filosófica, él mismo, a lo largo de su obra, nos recuerda que una verdad científica siempre dependerá del ejercicio político del poder, o, en sus palabras, que no hay verdad sino “regímenes de verdad” (Foucault 1980, 176). Sin embargo, un consenso como éste, lejos de aclarar el campo de acción del politólogo, hace difícil la tarea, puesto que, hay que admitirlo, existe la tentación de politizarlo todo: desde las más reflejas mecánicas corporales hasta las más sofisticadas disquisiciones metafísicas y postmetafísicas. Así, entonces, surge una preocupación local por intentar situar algunos núcleos conceptuales mediante los cuales se haría más llevadera la tarea de teorización del politólogo. Entre éstos, quizás los más prominentes tengan que ver con el estudio de las relaciones dialécticas suscitadas en medio de algunos extremos, a saber: 1. La relación Estado/sociedad, vista también como la relación gobierno/ciudadanía; 2. La relación mando/obediencia o, lo que es igual, la relación autoridades/subordinados; 3. La relación legalidad/legitimidad, más que todo en los casos en los que ambas cosas resultan empíricamente excluyentes; o si no, piénsese, por ejemplo, en una Ley segregacionista que no por legal es legítima (v. gr., las leyes del totalitarismo y la dictadura). Ahora bien, sin perder de vista tanto la invitación de Foucault como los prominentes núcleos conceptuales ya señalados, en un sentido amplio la teoría política se ocupa de analizar y lidiar con algunos ineludibles problemas políticos, tales como: 1) La confianza o desconfianza ciudadana en las instituciones jurídico-políticas y sus efectos en la construcción, definición y cohesión de la ciudadanía; 2) La responsabilidad o irresponsabilidad social y política de las autoridades que administran dichas instituciones, y sus consecuencias en la estructuración de esquemas de gobierno, modelos institucionales y formas jurídicas y políticas; y 3) La ética ciudadana y la ética gubernamental. Para ser más precisos, hoy se podría afirmar que una perspectiva de la teoría política es, sin una pretensión totalizante, aquella lectura científica analítico-interpretativa interesada en y dedicada a problematizar, es decir, a dejar abierto el debate sobre aquello que sin serlo es asumido o inducido en el seno de una colectividad como natural y normal; esto es, la naturalización y la normalización de hechos, fenómenos y procesos micropolíticos y/o macropolíticos, más que todo de cuestiones sobre las que no hay consenso de que sean antinaturales y anormales.

En este contexto, además, desde los años setenta del siglo pasado —con la aparición del giro lingüístico y la ratificación de la fenomenología, la hermenéutica y la etnografía como ontologías, epistemologías y metodologías de las ciencias sociales (Martínez 2008)—, el teórico político ha efectuado su tarea a través de la asunción del documento (escrito, oral, visual, sonoro…) como testimonio del ejercicio del poder, como evidencia de las dialécticas de sus núcleos conceptuales y como prueba de ciertas naturalizaciones y normalizaciones de algo que es entendido como antinatural y anormal; pero también, el politólogo ha asumido el testimonio (la narración, el relato, el discurso…) como documento de todo lo anterior. El documento como testimonio, el testimonio como documento…

Así pues, como hemos intentado describirlo en los anteriores acápites de este documento, en una perspectiva de la teoría política, el levantamiento del cadáver de Esaú González, pero especialmente la construcción social de su última imagen física, nos permite situar ahora, quizás con mayor claridad, dos asuntos que hoy se hallan naturalizados y normalizados en Colombia: la muerte violenta y el uso ambivalente del concepto de Dios como bueno y malo. Empero, en aras de facilitar la comprensión de dicha naturalización-normalización, a continuación nos permitimos señalar dos campos interpretativos finales: 1) La cuestión del cadáver como un objeto tabú; y 2) ¿Qué es eso de la última imagen de un occiso como documento, evidencia y prueba de la naturalización-normalización de los dos asuntos que aquí nos competen?

Desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano, resulta pertinente recordar aquí que un cadáver, y tal es el caso de Esaú González como arquetipo de la muerte violenta en Colombia, es un objeto tabú. De hecho, para Freud (1977), los cadáveres, los jefes (las autoridades) y los enemigos son ejemplos culturales concretos de un tabú. Pero, ¿qué es un tabú, según Freud? Es, como lo afirma en su célebre Tótem y tabú, un objeto/sujeto provisto de un significado ambivalente, al tiempo sagrado y profano —sagrado/impuro—, por cuya significación da lugar a que los sujetos que entran en contacto con él, con el objeto/sujeto tabú, sientan que han entrado en contacto con algo que potencialmente puede purificarlos o contaminarlos y que, por esto mismo, gracias a este acercamiento, genera todo tipo de ambivalencias de sentimientos, resumidos en un sentir simultáneo y permanente de odio y amor. Entonces, si seguimos a Freud, lo sagrado/impuro es una cualidad que poseen cadáveres como el de Esaú González y jefes como la bruja-agente policial del Estado. Además de Freud, también resulta pertinente recordar aquí que en su estudio sobre el poder estatal en Colombia, el antropólogo Michael Taussig (1998) señala que, junto a los cadáveres, los jefes y los enemigos, el Estado moderno se constituye como un objeto tabú, cuyo ejercicio, para él, es un acto mágico y fetichista, en lo que coincide, por ejemplo, con la teoría marxista del Estado. Entonces, no resulta desatinado tener presente que el proceso de naturalización-normalización de la muerte violenta y del desorden teológico que significa comprender a Dios como bueno y malo en Colombia, descrito en la anterior etnografía, se sitúe en un contexto donde confluyen una jefe, un cadáver y ciertos poderes estatales de Policía Judicial. Momento para precisar, en aras de ir acercándonos a la conclusión de este trabajo, qué es eso de la última imagen de un occiso, antesala para pensar si hay, o no, un conflicto entre derechos humanos y religión, en una perspectiva política que ha partido y no ha salido de la micropolítica de una escena del crimen.

Hay, por ejemplo, en las Tesis de filosofía de la historia[27]de Walter Benjamin (1978), poderosas pistas para pensar sobre el problema de la última imagen física de algo o de alguien en general, y sobre el problema de la última imagen física de un occiso, como es el caso de Esaú González. Empero, antes de señalar por lo menos cuatro de estas pistas, permítasenos volver a decir en este punto que nuestro argumento metodológico de fondo es que los sistemas clasificatorios de los sujetos (representaciones, imaginarios, conceptos, juicios, valores…) se producen como resultado de procesos intersubjetivos de transacción sensorial, expuestos más arriba, sobre todo en el acápite titulado “El intercambio sensorial”, y para el caso de la última imagen de Esaú González, como transacciones socio-sexuales femeninas entre miradas, quejidos y caricias. En este sentido, ¿cuál es la función social que cumple una última imagen? En su tesis de filosofía de la historia número III, Benjamin nos da una primera pista, ligada con el hecho de que una última imagen es un documento histórico del pasado: “[Pista 1] El cronista que numera los acontecimientos sin distinguir entre los pequeños y los grandes tiene en cuenta la verdad de que nada de lo que se ha verificado está perdido para la historia. Por cierto, sólo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Esto quiere decir que solo a la humanidad redimida es citable el pasado en cada uno de sus momentos” (Benjamin 1978, 114). Y continúa en su tesis V: “[Pista 2] La verdadera imagen del pasado pasa súbitamente. Solo en la imagen, que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad, se deja fijar el pasado” (Benjamin 1978, 117). E insiste en su tesis VI: “[Pista 3] […] se trata de fijar la imagen del pasado tal como esta se presenta de improviso al sujeto histórico en el momento de peligro [que para Benjamin es el momento del riesgo de su desaparición]” (Benjamin 1978, 119). Y remata en su tesis VII: “[Pista 4, final] Es un procedimiento de compenetración […] [que busca] apropiarse de la imagen histórica auténtica, que relampaguea un instante” (Benjamin 1978, 120).

Desde luego, de la mano de Benjamin, vale decir ahora que en los documentos judiciales que certifican la muerte violenta de un colombiano (historias clínicas, epicrisis, protocolos de levantamiento del cadáver, fotografías forenses, formatos de entrevistas a testigos y familiares, planos topográficos de las escenas del crimen, protocolos de necropsias y expedientes penales) queda consignado un modo oficial, estatal o científico, de fijar la última imagen física de un occiso. En estos documentos, obviamente, jamás quedarán consignadas las transacciones sensoriales que surgen de improviso a los sujetos afectados (para el caso, las miradas, los quejidos y las caricias); y mucho menos, eso que se le grita a un muerto violento cercano, próximo, para hacerlo revivir en medio de la primera negación de su causa antinatural de muerte. Por eso, aquí persistimos en la apuesta de la etnografía como un documento vivo, presencial de aquel presente que no queda oficialmente reportado, y que luego formará parte del patrimonio del pasado. La etnografía entendida como la posibilidad de hacer una captación cercana de una última imagen, y, por qué no, como ejercicio científico de compenetración con los sujetos estudiados.

Dicho todo lo anterior, ahora tenemos dadas todas las condiciones para formular finalmente nuestra conclusión. La escena del crimen de Esaú González pone de manifiesto por lo menos seis cosas: 1) Que en Colombia es más fácil asumir un crimen como un pecado, lo que significa, primero, hacer transitar el delito de la órbita de la ley penal a la ley divina (Qué Dios perdone sus pecados y lo lleve, a la víctima-victimario/hombre malandro por la pinta, a la vida eterna); que ni siquiera las autoridades públicas —para el caso, la fotógrafa del CTI— confían en la justicia ordinaria de los hombres; 2) Que en Colombia Dios es un testigo del mal naturalizado; de la muerte violenta a la que nos hemos acostumbrado: ¡Cómo quedó, [Esaú abaleado, descolgado y ensangrentado, frente a su familia] Dios mío!; 3) Que en Colombia siguen coexistiendo imaginarios premodernos (Tú vas a pensar que soy una bruja) con entornos aparentemente modernos o posmodernos (CTI-New York, CSI-Bogotá; en la era digital de la Canon Rebel XT); y que esta coexistencia de lo premoderno y lo posmoderno es funcional para la colonización maniquea de nuestros imaginarios sociales: buenos versus malos; 4) Que en Colombia el concepto de Dios está desordenado; que Dios es, a la vez, un testigo del crimen/pecado, alguien bueno que lleva a la vida eterna, paga las deudas (Que Dios le pague, frase cotidiana en Colombia), mediador de nuestros pasos (Dios mediante; si Dios me da licencia, otras dos frases muy cotidianas aquí), pero también el victimario (¡Dios!: ¿Por qué no me mataste a mí?). O si usted requiere otro indicador de verificación, hay otro colombiano y una obra suya que lo comprueba: Fernando Vallejo (2001) y La Virgen de los Sicarios; 5) Que en Colombia, el diablo está de fiesta porque Dios aplica para todo; y 6) Que en un país como Colombia, donde todos desconfiamos de todos, se ha vuelto normal dejar en manos de Dios lo que, desde la ciencia jurídico-política, debería estar en manos de los hombres, esto es, el libre albedrío.

Y así, qué decir acerca del nexo existente entre la religión y los derechos humanos. Digámoslo claro: en Colombia, si hay algún conflicto entre ambos, empecemos ya a solucionarlo pues, a mi juicio, el derecho a la vida y el no matarás siguen siendo pistas legítimas para poder lograr, ojalá pronto, que una sola muerte violenta en Colombia sea elevada al nivel de un escándalo nacional y no se repita, porque obviamente hemos perdido nuestra capacidad individual y colectiva para escandalizarnos y asquearnos por esto. Finalmente, noto con angustia análoga a la de cualquier madre colombiana, con la angustia con la que, por ejemplo, mi madre me bendecía a mí cuando siendo adolescente regresaba de noche, muy tarde a nuestra casa, que el conflicto seguirá latente si, como suele hacerse, seguimos dejando en manos de los derechos humanos y de la religión, la responsabilidad ética kantiana de ser mayores de edad en un país anestesiado.