Introduction

This article analyzes relations between job and identity in caretakers of death,1 morticians2 and funeral directors3 of public cemeteries in a town of the state of Sao Paulo,4 Brazil. To this end, the category dirty work is used to describe the moral division of work in society; that is, the classification of professions according to their bigger or smaller social prestige, which allows to understand the stigmatization of workers that have little prestige professions.

Stigma is an attribute that defines people as socially discredited and disqualified for social acceptance (Goffman 1963). The concept dirty work describes a discredited and disqualified profession, and the individuals pertaining to this category are considered dirty workers: a socially impure individual (Douglas 2010). These collective processes, by making visible the moral division of work in societies, reveal a hierarchic social construction of those things that are considered repugnant, coarse or filthy.

Frequently, dirty workers produce strong occupational and group cultures based on complicity, solidarity, jokes and funny stories about the day-to-day job; by creating ideologies and practices that subvert pejorative social meanings, they negotiate and resignify their activities.

In addition to identifying and analyzing techniques, occupational ideologies and social practices of cemetery workers in their struggle against work stigma, this article is a contribution to the discussion around dirty work, identifying differences in the way how morticians and funeral directors build a relationship with their job according to predominant stain types (Ashforth and Kreiner 2013), and context and natural elements that affect the social construction of dirty work (Ashforth and Kreiner 2014), such as work-related and not-work-related social situations that interfere in group cohesion.

In first place, the article suggests a discussion about the analysis category of dirty work. Subsequently, research methodology is described. In third place, results and information analysis are presented considering professional categories of morticians and funeral directors. Finally, conclusions are outlined.

Dirty Work

There are no researches in Brazil about workers of funeral services guided by the category dirty work. Authors such as Souza and Boemer (1988), Farina et al. (2009), Câmara (2011), Ribas (2012), Kovács, Vaiciunas and Gomes (2014) studied the job of funeral agent in Brazil approaching different aspects of their activities, but they did not use dirty work as an analysis category.

The concept of dirty work allowed Hughes (1962) to think about Jew extermination activities perpetrated by Nazi regime agents in concentration camps. This extermination job was considered despicable by the German society of the time despite the fact that many considered it a necessary job given the social rise of Jews, which many experienced as a threat. For this author, the cornerstone that allows to understand dirty work are the relationships between one part of the German society of the time and Nazi agents, particularly the extermination camps militant group. The connection between groups, in-group (militant group) and out-group (society), was the punitive social mandate on Jews.

According to Ashforth and Kreiner (1999, 415), the concept of dirty work concerns the moral division of work in societies. From the activities considered socially prestigious, in different socio-cultural scenarios, it is possible to analyze and classify the remaining ones, considering the absence or presence of aspects that socially build the valued activities. Recyclers, gravediggers and nurses, for example, have contact with garbage and waste; firemen and miners, with danger and noxiousness. Social impurity refers to the contact of workers with stigmatized groups, as happens with social workers, social caregivers and prison guards, or workers that perform servitude-conditioned activities such as maids, cobblers and butlers. The moral stain relates to jobs considered sinful or dubious, such as the strippers, or jobs that defy standards of civility, such as that done by police interrogators and private investigators. Some jobs can be considered as dirty in the three dimensions mentioned: physical, moral and social; others, in one of these dimensions. The authors are interested in the analysis of the strategies employed by the workers to deal with the social stain, minimizing or neutralizing it. Ashforth and Kreiner (1999, 190-193) point to two processes adopted by dirty workers against negative identity attributions. The first of these is the production of occupational and group ideologies; the second, the production of social practices that moderate stigma. The authors define ideologies as systems of beliefs that embrace the job’s nature and justify the workers’ interest in the profession.5 The ideologies produce group union and justify practicing the profession in the interactions with close people, like friends and family.

According to the authors, workers groups use three techniques of ideological manipulation of work stigma: resignification, reframing and reorientation. Resignification implies the transformation of the profession’s social meaning. The group infuses positive value to the profession’s identity or rejects the job’s negative value. Resignification aims at the purpose of the work and the means used in the activities. Resignification neutralizes the negative value of professional stigma.6 Two other forms of resignification, denial of harm and denial of victimization, occur when the professions include the exploitation of others or clients.

In reframing, workers adjust perceptions through the assessment of job aspects. An undesirable dimension of an activity is perceived and assessed as a less important attribute, whereas a smaller but desirable aspect is perceived and assessed as relevant. Moreover, by the reorientation technique workers blur the attention from stigmatized characteristics of the job and concentrate it in non-stigmatized or less stigmatized characteristics.

Dirty work professional categories use the three techniques, but, for Ashforth and Kreiner (1999), the decisive one when facing stigmatization is resignification, which is commonly associated to a strong occupational and group culture, since it is very difficult for an individual worker to resignify his/her profession in front of a penetrating stigma. Reframing does not transform the meaning of work activities, but it is a technique produced by workers in the absence of a strong organizational or group culture that supports resignification. Reorientation is compensatory, with no strong association with identification, and arises when resignification and reframing are not feasible. Reorientation can increase the effect of the other techniques by shifting attention away from residual stigmas, that is, from those that were not effectively reframed (Ashforth and Kreiner 1999, 193-194).

Overall, the authors consider that the strong occupational and group culture of stigmatized workers is associated with the use of resignification, reframing and reorientation techniques. The more these techniques are used, the greater the identification of workers with their role. The most important technique for a positive identity construction is resignification, followed by reframing and, finally, reorientation.

The authors also point out the social practices of moderation of identity wounds in dirty workers. A recurring subject among workers is their relationship with outsiders. They identify those “outside” the group, who have a negative view of their work, and condemn them in order to delegitimize their stigmatization practices. They also compare themselves with other dirty workers categories and perceive them as having greater disadvantages.

Certain dirty jobs can have high or low prestige compared to other dirty jobs.7 Ashforth and Kreiner, (1999), Kreiner et al. (2006) and Ashforth et al. (2007) observe that professional categories characterized by a penetrating stigma may differ from each other in degree of involvement and intensity of connection with the dirty job.

Ashforth and Kreiner (2013; 2014) have emphasized the importance of considering the influence of different types of physical, social and moral stains in the nature of workers’ relationships with their dirty job, pointing out the specificities of the moral stain in the construction of work stigma, production of occupational ideologies and increased group cohesion. Moreover, these authors have drawn attention to context elements in the social construction of dirty work; that is, the situation or the environment in which a particular entity or phenomenon is incorporated, shaping the emergence and dissemination of that given quality and the form in which it is understood. In this sense, they emphasize the importance of analytically considering historical, cultural and demographic elements in the understanding of dirty work (Ashforth and Kreiner 2014, 424).

A research completed by Mc Caben and Hamilton (2015) on slaughterhouse workers calls the attention to the importance of analyzing the influence of organizational context elements, such as working conditions, the use of technologies, the ways of organizing work and the production itself to analyze work and identity in different groups of dirty workers distributed among different stages of the production process of one same company, characterized by heterogeneous conditions. The authors (2015, 96) also suggest not to assume beforehand that all categories of dirty work produce strong occupational and group cultures; in addition, they underline the importance of identifying cohesion elements in groups, as well as those that limit it, such as rotation, competition practices among workers, precarious work conditions of immigrants in organizations, among others.

Thompson (1991, 13) clarifies that, historically, this type of work has been assigned to the lower class. In Japan, the Eta or Burakumin, and in India, the Untouchables performed dirty work and were considered polluted. The distinction between Eta and non-Eta was officially proscribed in Japan in the nineteenth century, and the division of caste in India in the mid-twentieth century, but in both countries distinctions continued informally.

Methodological procedures

This study is part of a more comprehensive research on work and mental health in officers of the Town Hall of a municipality in the state of Sao Paulo, done in 2015.

Instruments

The research administered the Integrated Work Diagnosis (IWD).8 One of the instruments of the IWD is an inventory organized in two parts. The first one, which is of interest here, has scales that analyze the work considering: control, routine, social importance, the meaning of work, relationship with colleagues, relationship with supervisors, social support, affective support, work-family conflict, satisfaction at work, commitment to the organization, time, struggles; the second one, has scales that investigate psychological disturbances in the individual.9 In the IWD, quantitative and qualitative strategies are integrated. The latter consists of two types of semi-structured interviews. The one used here for the analysis of the work and work conditions of morticians and funeral directors, considers the following aspects: occupational background, motivation to work, work content, routine, control and autonomy at work, job’s social value, social relationships at work (colleagues and supervisors), professional prestige, and cognitive and affective aspects of work. The other interview is clinical and it is used for differential diagnosis, but did not enter into the analysis proposed by this article.

Participants

The more comprehensive research analyzed 6.546 workers of several professional categories. In the research about funeral services workers, 43 workers were analyzed. The professions studied, mortician and funeral director, are primarily masculine professions. For that reason, interviews included males. The average age of funeral services workers is 43 years of age (standard deviation 11,7; minimum: 20 years.; maximum: 75 years).

Procedure

The quantitative analysis used logistic regression, in which the dependent variable was whether or not a worker belonged to funeral services, and the independent variables were the IWD work scales variables.

The number of interviews on work and work conditions with semi-structured questions respected the saturation criteria. Twenty-four (24) interviews were conducted with public cemetery workers, which lasted an average of one hour. Said interviews were recorded and transcribed verbatim. The participants’ real names were not included to respect their anonymity.

Analysis

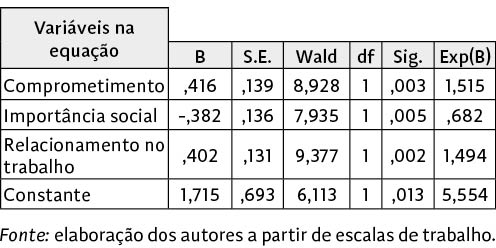

Data were reported with the chi-square test inherent to each of the comparisons performed; the separation point between a real difference and a non-real difference was a significance level of 5% or less. The following analysis scales remained in the logistic regression equation: social importance of the job, relationship with colleagues and commitment to the organization. The satisfaction scale was not left in the equation, but had significant Chi-square values.

Interviews were analyzed with the qualitative approach of the content analysis technique. They were read with free-floating attention and the information was categorized using analytical categories related to technique types (resignification, reorientation and reframing), to the respective occupational ideologies and to dirty work stigma-confronting practices, theoretically informed. Also considered were matters about the influence of stain types (physical, social and moral) in the nature of the workers’ relationship with their dirty job and in context elements evidenced in workers’ trajectories.

Topics were grouped by the meaning of words. Statements related to analysis categories were pulled out of the interviews and charts were drawn up to compare the different statements in each category. Finally, inferences and interpretations of aspects related to the dirty job of morticians and funeral directors were made.

Dirty Work in morticians and funeral directors

Following, aspects related to group cohesion in morticians and funeral directors, to techniques they use to cope with occupational stigma (resignification, reorientation and reframing) evidenced in their occupational ideologies, to stain types characterizing their jobs, and to context elements influencing the nature of the relationship established with their dirty job are discussed.

Group cohesion in Dirty Work

Stigma in dirty work is the primordial element to understand dirty workers group culture and cohesion (Thompson 1983). Death is a social taboo (Rodrigues 2006), and mortician and funeral director professions are judged to be impure because they violate the social taboo by manipulating dead bodies. But other aspects may also be present in dirty workers group cohesion, even to the point of limiting or preventing such cohesion (Ashforth and Kreiner 1999; 2013; 2014; Mc Caben and Hamilton 2015).

Morticians emphasize on the importance that the colleague group has in corpse burial or exhumation activities, which are overseen closely by relatives of the deceased. Morticians work as a team and relationships with colleagues are fundamental to deal with hostility and disrespect from relatives of the deceased, with the heavy work, under sun or rain, and with strenuous workdays.

“Yes... they are no longer here, most of my companions passed away already, others were transferred... big work mates as morticians that we are, they always gave everything that special value, all of us together out there digging, burying... it was on Sundays because our rest day was not on Sundays... we saw suffering, cursing, right there under the sun... under the rain... how do you say? ... Eating the shitty sandwich, but helping each other, always all morticians together.” (Interviewee)

The sense of unity of funeral directors is based on feelings of empathy, solidarity, complicity and jokes, most of which are related to dirty work “backstage” experiences (Goffman 1959). Those hidden experiences reveal that the kind of work stain of morticians is not only physical and social as in the case of buriers, but also moral. Humor is an effective technique to deal with the moral stain, which has an influence in the cohesion of the work group (Thompson 1983), and funeral workers jokes are, for the most part, about the amount of fat, the size of the genitals of the dead, between others. It is worth mentioning that the sense of unity of a different and peculiar category of dirty workers, slaughterhouse workers, is also characterized by innumerable rudeness and tasteless jokes (Thompson 1991, 143).

Workers experience the excision of everyday experience in two worlds, backstage and facade of work, universes that appear separated by the material and symbolic gate of the cemetery, which also requires from them different dramaturgies (Goffman 1959). These insiders, as any others, have the advantage of unrestricted transit through both worlds.

“We joke a lot, also because the psychological pressure lows down and it’s the only place where you can speak as equals. When you’re out of here, you are exhausted, so you need to have two lives, two personalities. One when the gate opens this way and the other one when the gate opens to go out; you cannot be the same person in here and out there. In here we depend on each other, my wellbeing is related to my partners’ wellbeing, you cannot make mistakes... it is necessary to have a community, a fellowship...” (Interviewee)

The research also identified context elements, external to the dirty work, which predispose workers to unity in the workplace. The occupational trajectory of morticians and funeral directors before entering funeral services points to similar itineraries in accessing jobs with few formal education and professional qualification requirements, some formal, some informal. Experiences of uncertainty, limitations to plan for the future, experiencing material shortages before accessing public employment in funeral services and the shared desire of prioritizing employment over work content are common elements that operate in identity construction and group cohesion.

Another aspect that interferes in group culture concerns the existence of organizational and social hierarchies. The nature of the relationship with managers influences how workers deal with the discredited work stain. This relationship can help workers to minimize the stain, as studied by Ashforth et al. (2007), or, as shown in this research, to contribute to accentuate stigma. Morticians and funeral directors groups point out that relationship with superiors is characterized by absence of compliments and frequent consequences. Morticians and funeral directors consider managers as outsiders, not allies in the fight against stigma. But, paradoxically, practices of workers around these dislikes, such as the gossip about hierarchical superiors, positively impact group cohesion.

Techniques, ideologies and practices of morticians and funeral directors

Following, techniques, ideologies and social practices of morticians and funeral directors in the fight against professional stigma are analyzed. To facilitate the understanding of the analysis, it was decided to rehash theoretical analytical definitions of techniques identified in the analysis of the interviews with funeral services workers.

In resignification, workers change the value of the pejorative meaning that society attributes to the work they carry out to deny the profession’s devaluation. In reorientation, workers drift attention away from stigmatized work characteristics to those that are not stigmatized or less stigmatized. In reframing, workers adjust their perception in the assessment of work aspects. An undesirable work dimension is perceived and assessed as a less important attribute, and a smaller but desirable aspect is perceived and assessed as relevant.

Morticians: techniques, ideologies and practices

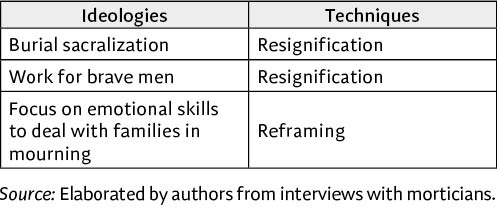

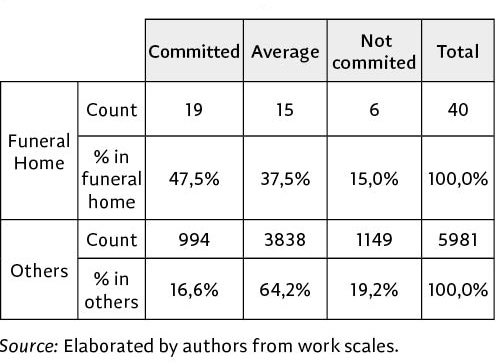

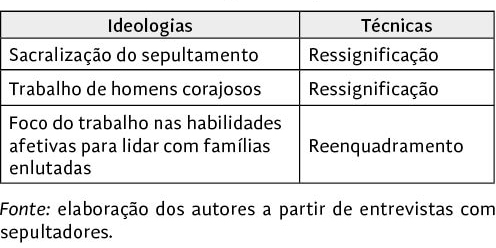

Morticians prepare graves, put coffins down and, when necessary, exhume corpses. They use three techniques and their corresponding ideologies, as well as the social practice of comparing themselves with funeral directors in order to fight against work stigma. In Chart 1, the techniques and corresponding occupational ideologies identified during the research conducted with morticians are shown.

Resignifications of Dirty Work

As for morticians, society deems their work as disgusting and at the same time necessary. In interactions with people in mourning, these workers ignore displays of contempt. This attitude is possible because they collectively appeal to the symbolic construction of their professional mission to the detriment of the utilitarian dimension. Morticians perceive the burial of the dead, a socially useful activity, as a sacred ritual; this symbolism is also shared by a significant number of outsiders.

“There’s people that say... May God bless what you do... God bless you and what you do, you are... How do they say? You were chosen by God... to provide this service, man... hey, grab that bone like this, here... thanks, man... and this is how it goes. But there’s something I want to tell you... some of them don’t even care... they despise us.” (Interviewee)

Workers feel the contempt of grieving families in the physical closeness, in the need for a handshake. They are very sensitive to words and gestures that embody the contamination that society attributes to them. The sacralization of burials plays an important role in minimizing work stigma.

“Just having a conversation... you talk to family member... because... you know... that society, they... in my case, as I work as mortician, they, most of them, despise you... therefore, you know you disgust them, but you talk to them calmly... I’m not going to fight... or to say: I disgust you or something like this... I do not have leprosy, I am healthy... so you just ignore that, I learnt to ignore and that’s it.” (Interviewee)

Morticians neutralize dirty work stigma by arguing that this profession requires brave men. Workers exhume corpses, and to perform this activity, judged as disgusting, it is required a worker considered out of the normal pattern. Dirty work demands exceptional qualities. Not any worker is willing to accept this challenge.

“Isn’t it that everybody says that morticians need to be brave? Not everybody is willing to be a waste collector... you need to deal with a number of things, people is there, family is there, you need to dig, to take the coffin out and put it in the hole, everything’s rotten, full of insects and you need to put your hand in there... so I think people give us a value.” (Interviewee)

In the production of ideologies, workers appeal to sacred and profane dimensions. The mortician profession is perceived as sacred in the ritual of propitiating the burial of the dead person, and as profane in the demand of courage to face the disgusting and scary dimension of being in contact with death.

Reorientations of Dirty Work

Morticians prioritize the affective dimension of their job. The ability to deal with people in grief is considered the most important aspect of the profession. Workers need to be careful when handling the coffin. The movements to place it on the ground, the bumps and noises always arouse hard feelings in relatives, who wish to protect the dead person. Workers perceive that they need to deal with these expressions in a manner appropriate to the circumstances.

“In the burying area, you are called names always. The important thing about this job is to understand the pain the family is going through. Sometimes, you’re putting down the coffin and there is suddenly a little swing, so ... the guy shouts as you, but then you have to stay quiet ... The guy talks like this: gravedigger ... push slowly... you are not pushing your own relative... and you have to stay quiet, there are many who go into the hole to see ... to see the burial right there and everything, then you say: ’damn’ ... it seems like if we were not doing things right, but then we know it’s the family’s suffering... and it’s okay.” (Interviewee)

Occupational practices in Dirty Work: social comparisons

Morticians alleviate work stigma by comparing themselves with other professional categories of funeral services, such as funeral directors. Morticians consider the stigma against funeral directors as more penetrating, taking into account the emotional and practical skills needed to remove and handle corpses during funeral preparation and organization activities, which take place in a fairly hidden fashion.

“The funeral director goes with a driver, steps into the individual’s house to take out the corpse, and it’s even worse because you participate; you see a mother or a child on top of the bed crying next to the dead person. So very respectfully, without laughing and speaking seriously: sorry, can I take him? You grab the corpse very carefully, without tumbling and you put it down respectfully. He puts the dead person into the car respectfully and says: hey, you take the clothes and talk to the family. To speak with the family about this at that moment... you know that people are out of this world, right? And they get upset. You take the clothes, the corpse is taken to MLI (Medical Legal Institute), then the corpse is prepared, and they touch it and stitch it... so it’s way worse than working as mortician, much worse.” (Interviewee)

Summarizing, morticians resignify their job by sacralizing burials and by pointing out the bravery needed to exhume corpses; finally, they reframe their job by focusing on skills that help them deal with mourning families, minimizing those needed to bury and exhume corpses.

Funeral Directors: Techniques, Ideologies and Practices

The funeral director goes with the funeral service driver, who is in charge of removing the corpse from the home, hospital or rests of an accident. Removal of bodies may require physical force and creativity. The body may be decomposed, mutilated, burned. It has weight, shape and volume. It could be in a favela,10 in an apartment without a lift, on steep grounds. The funeral director deals with difficulties intrinsic to the removal of bodies and, when necessary, requests support from firefighters. After supporting the driver in removing the body, the funeral director prepares the body. The product of their work, that is, a life-like body must please the mourning relatives.

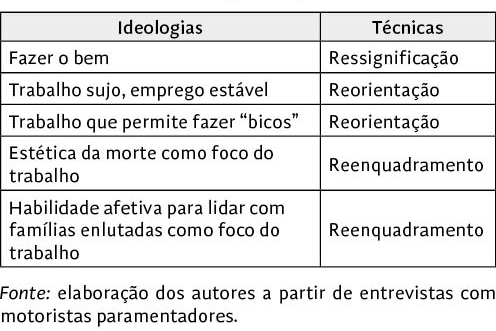

To moderate stigma, funeral directors use the three techniques and produce five ideologies and the social practice of comparing themselves with any other professional category. In Chart 2, funeral directors’ techniques and ideologies are presented.

Resignifications of Dirty Work

Handling death, social banning and social necessity; funeral directors transform the necessary evil aspects into a subtle way of doing the right thing. Behind the scenes of dirty work, the worker prepares the corpse to present it in a more acceptable way to the family.

“No, it’s not a struggle, I never considered it bad, I think this... in a certain way we are doing good, right? Because the simple fact of removing a person, changing his clothes, preparing him, putting on make-up, combing his hair, so he can go to his family a little bit more acceptable is already something important.” (Interviewee)

Reorientations of Dirty Work

Funeral directors drift attention away from the more stigmatizing characteristics of work and focus it on those that are not stigmatized or less stigmatized. In an ambiguous discursive context, in which they do not mention the direct contact with the dead body, funeral directors value employment at the expense of work content.

To be employed as funeral director involves job stability and other benefits of public officers; the work involves corpse removal, preparation and storage for the wake. Emphasis on public employment characteristics, such as stability, among other benefits, changes the attention focus from the stained dimension of work to other aspects considered as positive.

“It was difficult to accept this job. It is not a normal job for anybody... At first it was difficult... for two months you have nightmares and you don’t eat well. But thank God I can say that I feel professionally satisfied... This is not a job that everybody likes. We know we will find families crying people desperate, so the way you provide the service depends on that. You can focus on the family, if you listen to everything they have o say, you end up shaken. This is not a job people like to do, we do it because we need it... The important thing is that we passed the exams and we have permanent employment.” (Interviewee)

It is also common to find funeral directors using information control techniques (Goffman 1959). These techniques limit workers’ comments about daily tasks and encourage the symbolic production of two worlds: the cemetery and the outside. Funeral directors experience this separation radically.

“There are things that get to your head, but you have to keep them for yourself, if you tell something to somebody... wait there, I’m not going to shake his hand, you get it? Sunken skull, it was not possible to put it back in shape, to whom are you going to tell that? To your family? Annoying. At times I joke with it, listen! That guy was ugly but then it looked beautiful, and that’s it, you get it?” (Interviewee)

In society, the end of life is surrounded by silence and, in that social void workers take care of death. Funeral directors identify themselves as socially invisible and realize that society’s indifference is temporarily suspended when a relative dies. But then they are again forgotten and stained by the social taboo of death.

“Many people don’t understand, people just understand it when they need to face it, until they don’t need it, they don’t understand it. I don’t blame anybody because I had never gone through such a situation and stopped to think when someone I love dies, whose going to take care of him, whose going to prepare him, to change him, to decorate the place, to carry him? You can’t imagine, only when you live that yourself, you give value to the service. Before that moment, people say: that guy over there is a public officer, he works in funeral home, people’s indifferent.” (Interviewee)

Funeral directors consider difficult the first days and months of work. The job requires adjustment to difficulties in body removal, to morbid environments, odors and unpleasant practices. These aspects are part of the socialization of caretakers of death, who begins to attend socially invisible spaces and to have direct contact with practices and rituals of the end of life. The workers’ speeches become ambiguous when they say they do not want to change the graveyard for any other place in the jurisdiction.

“I do not forget the first body I took, the physiognomy, where it went, I do not forget the first time I entered the MLI (Medical Legal Institute). And then it started, after the first day of service, the first night I dreamt of dead people, I lost appetite... when I took a plate of food, I remember myself remembering the MLI. Two months dreaming of the dead and not eating well, I almost gave up. Today, if they call me to go to the Chamber, I don’t go, to MES11 I don’t go either ... to have peace of mind ... it is not that I like it, but we have a salary in there, I myself, I freelance as a mechanic, so it’s a calm place. I think it’s the calmest place in the jurisdiction, not because we deal with the dead, but because it’s quieter, calmer. I go out of here, and since I know plenty of people, I have a small room near the house where I do my work as a mechanic.” (Interviewee)

Workers note that being funeral director in a public cemetery allows them to have free time for other jobs. This is a focus reorientation from the profession’s central activities to advantages outside work, made possible by the way shifts are organized as a scale. This system, which allows workers to have free time to do activities outside funeral services, improves both their financial and emotional condition.

Reframing of Dirty Work

Funeral directors consider dead body preparation activities to be less desirable and, therefore, these practices are considered less relevant than those involved in achieving the aesthetics of death, such as make-up of the deceased, hairstyle, proper clothing, position of hands. Funeral directors strive to reveal the aesthetics of death in the body, which is that of a tranquil sleep. The opinion of the family is important because it means recognition for the job well done, which produces satisfaction in the worker.

The process of body preparation includes embalming and restoring the body, which is necessary to make the body aesthetically appropriate. Before embalming, the body is cleaned, and then lips, eyelids and hands are fixed, to imitate the sleep position. After formaldehyde replaces blood, and after internal organs are manipulated as needed, the body is clothed, make-up is put on the face and the hair is combed. The process of body preparation and embalming is a source of stress for funeral managers because of the perfection that is required. They want to render the deceased as in a state of quiet sleep, as families want the dead relative to appear “normal” (Forsyth, Palmer and Simpson 2006, 128).

The family’s opinion about the proper aesthetics of death also helps to minimize the dirty work stigma, for even stained work can be socially admired.

“I feel a lot of satisfaction in doing my job, when I go to get the dead, when I see the person is completely destroyed, horrible with mouth open, eyes open, all full of this and that. You put it together, stitch it, decorate it nicely, leave everything pretty, and when the wake begins everybody looks and says: Oh, he looks like he’s sleeping, he is so neat ... that’s satisfactory. Yes, I feel satisfaction.” (Interviewee)

In the following statement, the worker points to a before and after in the body handling work. Traditionally, the basis of funeral director apprentices was the experience of older workers. Recently, workers had the opportunity to take specific courses that highlighted scientific aspects of work, which is now increasingly characterized, according to workers, by technical skills that require training.

“In the past it was every man for himself, if you wanted to do something better, you had to ask among the people at the funeral home, to the point that you saw something out of work and you brought it to work, for example body leaking... it started like this: I use plaster, I use silicone, I use such thing. Then it became more modern, they gave us a course here. Now it will be like this, a superficial tamponade, a mortuary cosmetics course I also did. This is what I like because for me in spite of everything, you see the person as he is. The body that you are putting there, when the family member looks at the person, he doesn’t know that the mouth was open, covered in blood, sometimes women only have one breast and covertly you put a little pouch and leave it right there just to keep it normal, you know? So this ornamentation thing I like it a lot.” (Interviewee)

Courses changed the status of funeral directors, given that body manipulation must now be authorized by medical disciplines. This aspect has a positive impact on the workers’ struggle against work stigma and on identity construction.

As previously clarified, in the public cemeteries studied, funeral directors support funeral service drivers in the removal of corpses. This is considered unpleasant and distasteful, from the point of view of the physical efforts involved and the care that the family demands when handling the corpse. Forsyth, Palmer and Simpson (2006, 124-125) clarify that corpse removal is an emotional situation and, for the most part, causes stress because the family wants to control the removal to protect their beloved one from manipulation of third parties. The removal may become difficult for funeral workers and may require handling bodies aggressively. The excerpt from the interview illustrates this situation.

“You drain your arm muscles. Sometimes you have to carry a dead person down from the fourth floor of a building with no elevator. This happens a lot; you have to go down by the stairs with a blanket and the family standing by your side asking you to be careful with the head. So you cannot worry about you, but about the dead person and the family.” (Interviewee)

Funeral directors stress on the appropriate emotional skills needed to remove corpses as a principal work aspect, because not everybody is up to this job, because it involves nerve-racking experiences.

“Somebody must do it, lots of people don’t have the courage and lots of people value the work. They admire the person that carries it out, but there are others that don’t even want to get close. I have had cases that I wouldn’t have done if I were a weak person; children, we take children that died in every situation. Once I had a burnt little girl, she burnt to death trying to scape from the crib and her body was glued to the frame. That shakes you, you are a dad, a granddad and you have a family. You step into one of those scenarios, you see that, just imagine where our emotions go to...” (Interviewee)

In summary, funeral directors resignify work as a way of doing the right thing, especially for the family of the dead. They reorient work by positively highlighting exterior aspects, such as free time to do other activities and public employment advantages, independently of work content. They reframe work aspects by emphasizing on the aesthetics of death, to the detriment of body handling behind the scenes of dirty work, and emphasize on the skills to deal with mourning families, in the same way as morticians do.

Occupational practices in Dirty Work: social comparisons

Funeral directors consider their work just like any other. They do not compare themselves with other similar professional dirty work categories, as morticians do, but with any other professional category. This social practice, which seeks to minimize stigma by attributing normality to work, reveals a more intense relationship with the stain, insofar as it is denied.

“The job itself is nothing abnormal, it’s a job like any other, the problem here is not being recognized, but until now no one is recognized anywhere, so it’s the same.” (Interviewee)

Kreiner, Ashforth and Sluss (2006) and Ashforth et al. (2007) indicate that categories of dirty workers may differ in degree of involvement and intensity of association with the dirty job. The type of stain attributed influences the nature of the workers’ relationship with their dirty job. The presence of the moral stain allows understanding these social processes.

The research has shown that the relationship with the dirty job differs in morticians and funeral directors. The latter have a more intense and deeper relationship with their dirty job than morticians, revealed in the radical experience of the two worlds separated by the gate of the cemetery and, at the same time, in the different actions taken in the workplace, manifested at the same time in façade behaviors and behind the scenes of dirty work.

The work of the funeral director is more invisible and, at the same time, more stained than the work of the mortician. The jobs of these professionals are physically and socially stained. But the funeral director also carries a moral stain, since society suspects that there is violence in the hidden practices of preparing and storing corpses.

The mortician deals with body rests at the exhumation, but the funeral director cleans the body of recent death vestiges. Corpse burial and exhumation are activities accompanied publicly. However, funeral directors work behind the scenes.

Morticians redefine their work by sacralizing it: a burial is a ritual. The work of funeral directors behind the scenes of dirty work is profane; there is no body preparation ritual to avoid decomposition. All suspicions of physical filth and immorality fall on these workers. They close themselves strongly as a group and avoid leaking information about daily practices, laughing from body physiognomy and making cruel jokes. And at the same time, they reframe their activities by emphasizing on the aesthetics of death as a primordial aspect of their work, to the detriment fluid containment practices, for example. They reorient their work by finding positive aspects in the benefits of public employment and free time for other work activities.

A dirty workers fellowship is founded around body manipulation and its preservation. And the art involved in the aesthetics of death is the immaterial bond that weds the two worlds that funeral directors experience by hiding death behind the appearance of the deceased’s sleep for the wake and by revealing death through a careful work done with the corpse behind the scenes of dirty work.

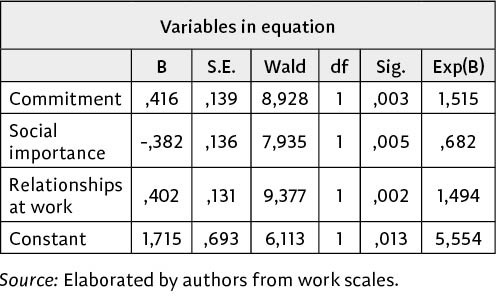

Dirty Work: social value, social relationships, commitment to organization and satisfaction

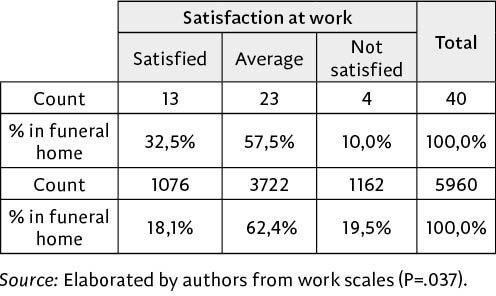

Work’s social importance, social relationships at work and commitment to the organization were significant scales during the logistic regression given that they compare funeral services workers with other public officers of Sao Paulo. Table 1 shows logistic regression results.

The first scale, Work’s social importance, with statements such as “I have an important job for society”, shows the worker’s perception about how important his work is for society. The second one, Social relationships at work, with statements such as “I can count on my fellow workers” shows the day-to-day involvement among colleagues. The scale of Commitment to the organization, which uses statements such as “I intend to defend the organization where I work in when it is criticized” measure the worker’s commitment degree to his organization.

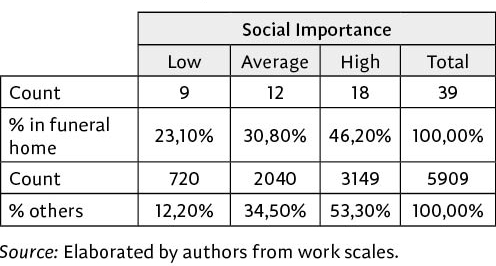

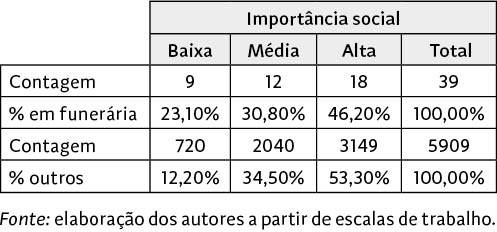

The quantitative research shows that workers consider that their job lacks social importance, that is, prestige. Table 2 indicates that 23,10% of funeral services workers deem that society does not care about their job. In the general group of workers, 12,20% have this perception.

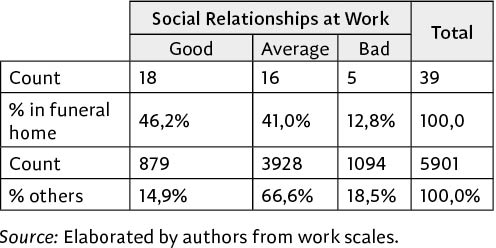

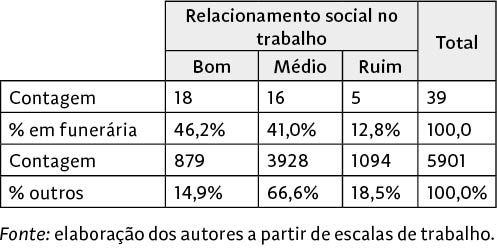

The perception of belittlement and the abjection of activities around death has a positive influence in group cohesion at the workplace, becoming dense the interactions between colleagues and developing a strong bond that produces resignification of activities stained in the confrontation against social prejudice and discrimination. The quantitative research shows workers’ perceptions about their own relationships. In Table 3, almost three times more than other public officers, funeral home officers consider good or excellent their relationships with colleagues, 46,2% compared to 14,9% (significant difference to .000, Pearson). The involvement with colleagues, exposed in the qualitative interviews and narration of group feelings such as solidarity, complicity and camaraderie, is a distinguishing mark of cemetery workers, which corroborates the response of strong group cohesion in dirty work.

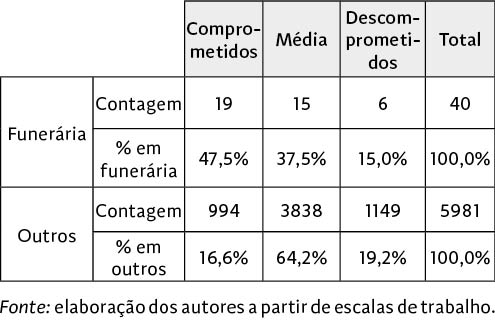

It has long been known in social psychology that an external enemy increases the chances of group cohesion; the hostility of society (“they despise us”) triggers the need to strengthen the group internally and increases the insider-outsider distance, as well as it encourages attachment between workers. The same phenomenon occurs the other way around, workers become highly committed to the organization, as shown in Table 4.

Among funeral services officers, 47,5% were committed to their organization, while for the rest of public officers, only 16,6% appeared committed; the proportion of not committed officer is also lower at funeral homes (significant difference at .000, Pearson). Workers resignify their job and organization, and commit to it when stigmatization practices of society threaten its integration. Workers protect themselves within the organization against the judgment of society.

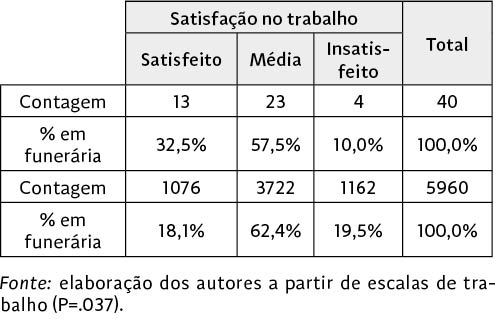

Finally, Table 5 shows that among funeral services officers, 32,5% were satisfied with their job while for the rest public officers, only 18,1% appeared satisfied; the proportion of dissatisfied officers is also lower in funeral services (significant difference to .037, Pearson).

The analysis of the quantitative data showed cohesion in mortician and funeral director groups. The qualitative research pointed out the presence of elements inside and outside the dirty work, the latter depending on the context (Ashforth and Kreiner 2013), that strengthen cohesion. This means that cohesion in groups of dirty workers can not only be assumed by the researcher, and that it is necessary to consider context aspects, as well as to discuss their influence on group cohesion.

Finally, it should also be noted that, however abject and demonized funeral home works and workers are by society, the latter are caregivers. Like other care professionals, a high satisfaction is an important part of work, which at the same time is loaded with affection and plays an important role for the deceased’s family.

Conclusions

The research pointed out exterior or context cohesion elements in mortician and funeral director groups (Ashforth and Kreiner 2013) that reveal trajectories of belittlement and stains in funeral services workers. Similar occupational trajectories and the common desire of permanent employment, regardless of work content, develop the sense of belonging in dirty workers groups. There is social belittlement and stains prior to joining the dirty work, which produce a sense of unity among workers, who identify themselves as a group of poor workers, with low education and professional qualification levels, black people, and people socially destined to discredited jobs. Research findings suggest the importance of analyzing the relationship between workers and their dirty work in the future by considering to which extent the social-historical construction of class, race and gender in Brazil has influenced the social construction of stained works and types of stains —physical, social and moral— predominant in these works.

Introdução

O artigo analisa as relações entre o trabalho e a identidade nos cuidadores da morte,1 sepultadores2 e motoristas paramentadores3 dos cemitérios públicos de um município do Estado de São Paulo,4 Brasil. Para isso, utiliza a categoria trabalho sujo, que diz respeito à presença de divisão moral do trabalho na sociedade, isto é, a classificação das profissões segundo seu maior ou menor prestígio social, o que permite compreender a estigmatização dos trabalhadores das profissões de menor prestígio.

O estigma é um atributo que define as pessoas como socialmente desacreditadas e desqualificadas para aceitação social (Goffman 1963). O conceito de trabalho sujo diz respeito ao descrédito e à desqualificação da profissão, e quem pertence a essa categoria é considerado trabalhador sujo, uma pessoa socialmente impura (Douglas 2010). Esses processos coletivos, ao tornar visível a divisão moral do trabalho nas sociedades, revelam a construção social hierárquica do que se considera repugnante, tosco ou imundo.

Frequentemente, os trabalhadores sujos produzem culturas ocupacionais e grupal fortes baseadas na cumplicidade, solidariedade, brincadeiras e relatos humorísticos do trabalho cotidiano; ao construírem ideologias e práticas de subversão dos significados sociais pejorativos, negociam e ressignificam suas atividades.

Além de identificar e analisar as técnicas, as ideologias ocupacionais e as práticas sociais dos trabalhadores dos cemitérios na sua luta contra o estigma laboral, este artigo contribui para a discussão do trabalho sujo identificando diferenças no modo como os sepultadores e motoristas paramentadores se relacionam com seu trabalho em função dos tipos de máculas predominantes (Ashforth e Krainer 2013) e de elementos de natureza contextual que influenciam na construção social do trabalho sujo (Ashforth e Krainer 2014), tais como situações sociais interiores e exteriores a esse trabalho que interferem na coesão dos grupos.

O artigo traz, em primeiro lugar, a discussão sobre a categoria analítica trabalho sujo. Em seguida, detalha-se a metodologia da pesquisa. Em terceiro lugar, apresentam- se os resultados e as análises das informações considerando as categorias profissionais dos sepultadores e dos motoristas paramentadores. Por último, apresentam- se as conclusões.

O trabalho sujo

Inexistem no Brasil pesquisas sobre trabalhadores dos serviços funerários orientadas pela categoria trabalho sujo. Autores como Souza e Boemer (1988), Farina et al. (2009), Câmara (2011), Ribas (2012), Kovács, Vaiciunas e Gomes (2014) estudaram o trabalho dos agentes funerários no Brasil abordando diferentes aspectos das atividades, mas não utilizaram como categoria analítica o trabalho sujo.

O conceito de trabalho sujo permitiu a Hughes (1962) refletir sobre as atividades de extermínio dos judeus pelos agentes do regime nazista nos campos de concentração. Esse trabalho era tido como desprezível pela sociedade alemã da época, muito embora alguns o julgassem necessário, em face da ascensão social dos judeus experimentada pela população como ameaça. Para o autor, o ponto crucial na compreensão do trabalho sujo é o das relações entre uma parte da sociedade alemã da época e os agentes do nazismo, especialmente o grupo militante dos campos de extermínio. O elo entre os grupos, in-group (grupo militante) e outgroup (sociedade) era o mandato social punitivo sobre os judeus.

Segundo Ashforth e Kreiner (1999, 415), o conceito de trabalho sujo diz respeito à divisão moral do trabalho nas sociedades. A partir das atividades consideradas socialmente prestigiosas, em diferentes cenários socioculturais, é possível analisar e classificar as restantes, considerando a ausência ou a presença dos aspectos que constroem socialmente as atividades valorizadas. Lixeiros, coveiros e enfermeiras, por exemplo, têm contato com dejetos e lixo; bombeiros e mineiros, com o perigo e o nocivo. A impureza social diz respeito ao contato dos trabalhadores com grupos estigmatizados, como sucede com assistentes sociais, cuidadores sociais e guardas prisionais, ou trabalhadores que executam atividades em condições de servidão, como empregadas domésticas, engraxates e mordomos. A mácula moral é relativa a trabalhos considerados pecaminosos ou dúbios, como o das strippers, ou que desafiem as normas de civilidade, como o realizado por interrogadores policiais e investigadores privados. Alguns trabalhos podem ser tidos como sujos nas três dimensões mencionadas: física, moral e social. Outros, em alguma delas. Os autores se preocupam com a análise das estratégias empregadas pelos trabalhadores para lidar com a mácula social, minimizando-a ou neutralizando-a. Ashforth e Kreiner (1999, 190-193) apontam para dois processos adotados pelos trabalhadores sujos em face das atribuições identitárias negativas. O primeiro deles é a produção de ideologias ocupacionais e grupais; o segundo, de práticas sociais moderadoras do estigma. Os autores definem as ideologias como sistemas de crenças que abarcam a natureza do trabalho e a justificação do interesse na profissão.5 As ideologias produzem a união do grupo e justificam o exercício da profissão nas interações com pessoas próximas, como amigos e família.

Segundo os autores, os grupos de trabalhadores utilizam três técnicas de manipulação ideológica do estigma laboral: ressignificação, reenquadramento e reorientação. A ressignificação implica a transformação do significado social da profissão. O grupo infunde valor positivo à identidade da profissão ou rejeita o valor negativo do trabalho. A ressignificação pode atingir a finalidade do trabalho e os meios utilizados nas atividades. A ressignificação neutraliza o valor negativo do estigma profissional.6 Duas outras formas de ressignificação, negação do dano e negação da vitimização, se apresentam quando as profissões envolvem a exploração de outras pessoas ou de clientes.

No reenquadramento, os trabalhadores ajustam a percepção na avaliação dos aspectos do trabalho. Uma dimensão indesejável das atividades é percebida e avaliada como atributo menos importante, e um aspecto menor, mas desejável, é percebido e avaliado como relevante. Já na técnica de reorientação, os trabalhadores desfocam a atenção das características estigmatizadas do trabalho e a concentram nas não estigmatizadas, ou menos estigmatizadas.

As três técnicas são utilizadas por categorias profissionais do trabalho sujo, mas, para Ashforth e Kreiner (1999), a decisiva no enfrentamento da estigmatização é a ressignificação, associada, pelo comum, a uma cultura ocupacional e grupal forte, pois é muito difícil que um trabalhador individual ressignifique sua profissão em face de um penetrante estigma. O reenquadramento não transforma o significado das atividades do trabalho, mas é uma técnica produzida pelos trabalhadores na ausência de uma cultura organizacional forte ou grupal forte que sustente a ressignificação. A reorientação é compensatória, sem associação forte com a identificação, e surge quando a ressignificação e o reenquadramento não são viáveis. A reorientação pode aumentar o efeito das últimas técnicas deslocando atenção dos estigmas residuais, isto é, daqueles que não foram reenquadrados de forma efetiva (Ashforth e Kreiner 1999, 193-194).

Para os autores, em geral, a cultura ocupacional e grupal forte dos trabalhadores estigmatizados está associada à utilização das técnicas de ressignificação, reenquadramento e reorientação. Quanto mais se utilizam essas técnicas, maior é a identificação dos trabalhadores com o seu papel. A técnica mais importante para construção positiva da identidade é a ressignificação, seguida do reenquadramento e, por último, da reorientação.

Os autores também apontam para as práticas sociais de moderação das feridas identitárias nos trabalhadores sujos. Um tema recorrente entre os trabalhadores é a relação com os outsiders. Identificam aqueles “de fora” do grupo que têm visão negativa do seu trabalho e os condenam a fim de deslegitimar suas práticas de estigmatização. Também se comparam com outras categorias de trabalhadores sujos que percebem como caudatários de maiores desvantagens.

Os trabalhos sujos podem ter alto ou baixo prestígio na comparação com outros trabalhos também sujos.7 Ashforth e Kreiner, (1999), Kreiner et al. (2006) e Ashforth et al. (2007) observam que categorias profissionais caracterizadas por um estigma penetrante podem diferir em grau de envolvimento e intensidade de associação com o trabalho sujo.

Ashforth e Krainer (2013; 2014) têm sublinhado a importância de se considerar a influência dos diferentes tipos de máculas —físicas, sociais e morais— na natureza das relações dos trabalhadores com o trabalho sujo, apontando para as especificidades da mácula moral na construção do estigma laboral, na produção de ideologias ocupacionais e na maior coesão dos grupos. Ainda, esses autores têm chamado atenção para os elementos contextuais na construção social do trabalho sujo, isto é, a situação ou o ambiente em que uma determinada entidade ou fenômeno é incorporado, moldando o surgimento e a promulgação dessa qualidade dada, juntamente com a forma como é entendido. Nesse sentido, destacam a importância de se considerar analiticamente elementos históricos, culturais e demográficos na compreensão do trabalho sujo (Ashforth e Krainer 2014, 424).

Pesquisa de Mc Caben e Hamilton (2015) sobre trabalhadores de matadouros aponta para a importância de analisar a influência de elementos do contexto organizacional, tais como as condições do trabalho, o uso de tecnologias e formas de organizar o trabalho, e a produção, para analisar o trabalho e a identidade em grupos diferentes de trabalhadores sujos de uma mesma empresa alocados em etapas do processo produtivo caracterizadas por condições heterogêneas. As autoras (2015, 96) sugerem também não supor antecipadamente que todas as categorias de trabalho sujo produzem culturas ocupacionais e grupais fortes; além disso, sublinham a importância de identificar nos grupos os elementos de coesão e aqueles que a limitam, como a rotatividade, as práticas de competição entre os trabalhadores, o trabalho precarizado dos imigrantes nas organizações, entre outros.

Thompson (1991, 13) esclarece que, historicamente, esse tipo de trabalho tem sido assignado à classe baixa. No Japão, os Eta ou Burakumin e, na índia, os Intocáveis desempenhavam os trabalhos sujos e eram considerados poluídos. A distinção entre Eta e não Eta foi oficialmente proscrita no Japão no século XIX, e a divisão de castas na índia, na metade do século XX, mas em ambos os países as distinções continuaram informalmente.

Procedimentos metodológicos

O estudo aqui apresentado é parte de uma pesquisa mais abrangente sobre trabalho e saúde mental nos trabalhadores da prefeitura de um município de São Paulo, realizada durante o ano de 2015.

Instrumentos

A pesquisa aplicou o Diagnóstico Integrado do Trabalho (DIT).8 Um dos instrumentos do DIT é um inventário organizado em duas partes. A primeira, que aqui interessa, com escalas que analisam o trabalho considerando: controle, rotina, importância social do trabalho, sentido do trabalho, relacionamento com colegas, relacionamento com chefias, suporte social, suporte afetivo, conflito trabalho-família, satisfação no trabalho, comprometimento com a organização, tempo, dificuldades; a segunda, com escalas que investigam distúrbios psicológicos do indivíduo.9 No DIT, a estratégia quantitativa se integra com a qualitativa. Esta última composta de dois tipos de entrevistas semiestruturadas. A que foi utilizada aqui na análise do trabalho e das condições de trabalho dos sepultadores e motoristas paramentadores considera os seguintes aspectos: trajetória ocupacional, motivação para o trabalho, conteúdo do trabalho, rotina, controle e autonomia no trabalho, valor social do trabalho, relações sociais no trabalho (colegas e chefias), prestígio profissional, aspectos cognitivos e afetivos do trabalho. A outra entrevista é clínica e se utiliza para o diagnóstico diferencial, mas não ingressou na análise proposta neste artigo.

Participantes

A pesquisa mais abrangente analisou 6.546 trabalhadores de diversas categorias profissionais. Na pesquisa dos trabalhadores do serviço funerário, analisaram-se 43 trabalhadores. As profissões estudadas, sepultador e motorista paramentador, são prioritariamente masculinas, por essa razão as entrevistas incluíram pessoas do sexo masculino. A idade média dos trabalhadores dos serviços funerários é de 43 anos (desvio padrão 11,7; mínima 20 anos, máxima 75 anos).

Procedimento

A análise quantitativa utilizou regressão logística, na qual a variável dependente era pertencer ou não ao serviço funerário, e as variáveis independentes eram as variáveis das escalas de trabalho do DIT.

O número de entrevistas sobre trabalho e condições de trabalho com questões semiestruturadas respeitou o critério de saturação. Foram realizadas vinte e quatro (24) entrevistas com os servidores dos cemitérios públicos, que tiveram duração média de uma hora. Elas foram gravadas e transcritas literalmente. Não se incluiu o nome real dos participantes para respeitar o seu anonimato.

Análise

Os dados foram relatados com o teste Qui-quadrado inerente a cada uma das comparações realizadas; o ponto de separação entre uma diferença real ou não foi a significância em nível de 5% ou menos. As seguintes escalas de análise do trabalho restaram na equação da regressão logística: importância social do trabalho, relacionamento com colegas e comprometimento com a organização. A escala de satisfação não sobrou na equação, mas teve valores significativos no Qui-quadrado.

As entrevistas foram analisadas com a técnica de análise de conteúdo na sua modalidade qualitativa. Foram lidas de forma flutuante e se procedeu à classificação das informações utilizando as categorias analíticas relativas aos tipos de técnicas (ressignificação, reorientação e reenquadramento), às ideologias ocupacionais respectivas e às práticas de enfrentamento do estigma do trabalho sujo, teoricamente informadas. Também foram consideradas questões sobre a influência dos tipos de mácula (físicas, sociais e morais) na natureza da relação dos trabalhadores com o trabalho sujo e de elementos contextuais evidenciados nas trajetórias dos trabalhadores.

Os temas foram agrupados pelo sentido das palavras. Retiraram-se das entrevistas as falas relativas às categorias de análise estabelecidas e se elaboraram tabelas para comparar as diversas falas em cada uma das categorias. Por fim, foram feitas as inferências e as interpretações dos aspectos do trabalho sujo dos sepultadores e dos motoristas paramentadores.

Trabalho sujo em sepultadores e motoristas paramentadores

A seguir, discutem-se aspectos vinculados à coesão dos grupos de sepultadores e de motoristas paramentadores, às técnicas que utilizam no enfrentamento do estigma laboral (ressignificações, reorientações e reenquadramentos) postas de manifesto em suas ideologias ocupacionais, aos tipos de mácula que caracterizam seus trabalhos e aos elementos contextuais que influenciam na natureza da relação estabelecida com o trabalho sujo.

A coesão dos grupos no trabalho sujo

O estigma do trabalho sujo é o elemento central na compreensão da cultura e coesão dos grupos de trabalhadores sujos (Thompson 1983). A morte é um tabu social (Rodrigues 2006), e as profissões de sepultador e de motorista paramentador são julgadas como impuras porque violam o tabu social ao manipular os corpos mortos. Mas outros aspectos também podem estar presentes na coesão dos grupos de trabalhadores sujos, inclusive limitando-a ou impedindo-a (Ashforth e Krainer 1999; 2013; 2014; Mc Caben e Hamilton 2015).

Os sepultadores enfatizam a importância do grupo de colegas nas atividades envolvidas no enterro ou na exumação dos cadáveres, as que são supervisionadas com zelo por familiares dos defuntos. Os sepultadores trabalham em equipe, e as relações com os colegas são fundamentais para lidar com a hostilidade e o desrespeito dos familiares dos mortos, e com o trabalho duro, sob sol ou chuva, e com as jornadas extenuantes.

“Sim... eles não estão mais aqui, a maioria de meus companheiros já faleceram, outros foram transferido... grandes parceiros no trabalho de coveiro, eles sempre deram aquele valor tudo, a gente sempre junto ali aterrando, fazendo enterro... era de domingo, a gente folgava por escala tudo... a gente via sofrimento, xingamento ali debaixo de sol... debaixo de chuva... como é que se diz? ... comendo o pão que o diabo amassou, mas um ajudando ao outro, sempre todos os coveiros juntos”. (Entrevistado)

O senso de unidade dos motoristas paramentadores se baseia em sentimentos de empatia, solidariedade, cumplicidade e brincadeiras, muitas delas vinculadas às experiências nos “bastidores” (Goffman 1959) do trabalho sujo. Essas experiências ocultas revelam que o tipo de mácula do trabalho de paramentar mortos é não apenas física e social como no caso dos sepultadores, mas também moral. O humor é uma técnica efetiva para lidar com a mácula moral que influencia na coesão do grupo de trabalhadores (Thompson 1983), e as brincadeiras dos motoristas paramentadores são, pelo comum, sobre quantidade de gordura corporal, tamanho dos órgãos genitais dos mortos, entre outros. Cabe lembrar que o senso de unidade de uma outra peculiar categoria de trabalhadores sujos, os trabalhadores dos matadouros, é caracterizado também por inúmeras grosserias e brincadeiras de mau gosto (Thompson 1991, 143).

Os paramentadores experimentam a excisão da experiência cotidiana em dois mundos, bastidores e fachada do trabalho, universos que comparecem separados pelo portão material e simbólico do cemitério e que lhes exigem dramaturgias diferentes (Goffman 1959). Esses insiders, como outros quaisquer, possuem a vantagem do trânsito irrestrito pelos dois mundos.

“A gente brinca muito, até porque a pressão psicológica melhora e é o único local que você pode conversar de igual para igual. Quando você sai daqui você não pode mais, então tem que ter duas vidas, duas personalidades. Uma quando abre o portão pra cá, e a segunda quando abre o portão pra sair, você não pode ser a mesma pessoa aqui e fora. Aqui um depende do outro, meu bem-estar está relacionado ao de meus parceiros, não é possível errar... é necessário ter uma comunidade, uma irmandade... ” (Entrevistado)

A pesquisa identificou também elementos contextuais, exteriores ao trabalho sujo que predispõem os trabalhadores à unidade no local de trabalho. A trajetória ocupacional dos sepultadores e motoristas paramentadores antes do ingresso no serviço funerário aponta para itinerários semelhantes no acesso a trabalhos com poucas exigências de educação formal e qualificação profissional, alguns formais, outros informais. As experiências de insegurança, as limitações para planejar o futuro, o sofrimento das carências materiais antes do acesso ao emprego público no serviço funerário e o desejo compartilhado de priorizar a estabilidade laboral em detrimento do conteúdo do trabalho são elementos comuns, que operam na construção identitária e na coesão dos grupos.

Outro aspecto que interfere na cultura grupal diz respeito à presença de hierarquias organizacionais e sociais. A natureza da relação com as chefias influencia no modo como os trabalhadores lidam com as máculas do trabalho desprestigiado. Essa relação pode ajudar os trabalhadores a minimizar a mácula, como estudaram Ashforth et al. (2007), ou, como mostra a pesquisa aqui apresentada, contribuir para acentuar o estigma. Os grupos de sepultadores e motoristas paramentadores apontam que a relação com os superiores se caracteriza pela ausência de elogios e a frequência das punições. As chefias são consideradas outsiders pelos sepultadores e motoristas paramentadores, e não aliados na luta contra o estigma. Mas, paradoxalmente, as práticas dos trabalhadores em torno desses desafetos, tais como as fofocas sobre os superiores hierárquicos, impactam de forma positiva na coesão dos grupos.

Técnicas, ideologias e práticas dos sepultadores e dos motoristas paramentadores

A seguir, analisam-se as técnicas, as ideologias e as práticas sociais dos sepultadores e motoristas paramentadores na luta contra os estigmas profissionais. Para facilitar a compreensão da análise, optou-se por reapresentar as definições teóricas analíticas das técnicas que foram identificadas na análise das entrevistas com os trabalhadores do serviço funerário.

Nas ressignificações dos trabalhadores, o significado pejorativo que a sociedade atribui ao trabalho que realizam muda de valor para negar a desvalorização da profissão. Nas reorientações, os trabalhadores desfocam atenção das características estigmatizadas do trabalho para as não estigmatizadas ou menos estigmatizadas. Nos reenquadramentos, os trabalhadores ajustam a percepção na avaliação dos aspectos do trabalho. Uma dimensão indesejável do trabalho é percebida e avaliada como atributo menos importante, e um aspecto menor, mas desejável, é percebido e avaliado como relevante.

Os sepultadores: técnicas, ideologias e práticas

Os sepultadores preparam as sepulturas, dispõem as urnas em seu interior e, quando necessário, exumam os corpos. Utilizam três técnicas, com suas respectivas ideologias e a prática social de se comparar com os motoristas paramentadores, para lutar contra o estigma do trabalho. No quadro 1, apresentam-se as técnicas e as respectivas ideologias ocupacionais identificadas na pesquisa junto aos sepultadores.

As ressignificações do trabalho sujo

Quanto aos sepultadores, a sociedade julga seus trabalhos repugnantes e, ao mesmo tempo, necessários. Nas interações com os enlutados, esses trabalhadores ignoram as demonstrações de desprezo. Atitude possível porque apelam coletivamente à construção simbólica da sua missão profissional em detrimento da dimensão utilitária. O enterro dos mortos, atividade socialmente útil, é percebido como um ritual sagrado pelos sepultadores, simbolismo também compartilhado por um número significativo dos outsiders.

“Tem gente que fala assim... ou Deus abençoa o que você faz, Deus... Deus ajuda tal o que você faz, você é um cara... Como é que a pessoa fala? Você é um cara escolhido por Deus... fazer um serviço desse... cata o osso ali tal... ou valeu... e isto é verdade. Mas, eu quero falar uma coisa pra você... tem uns que não estão nem aí... têm nojo da gente”. (Entrevistado)

Os trabalhadores percebem o nojo das famílias enlutadas em face da cercania física, da necessidade de um aperto de mãos. São muito sensíveis às palavras e aos gestos que revelam a corporificação da contaminação que a sociedade lhes atribui. A sacralização do enterro dos mortos exerce papel importante na minimização do estigma do trabalho.

“Conversando assim... você fala com os familiares... porque... você sabe... que a sociedade, eles... no meu caso que trabalho de coveiro, eles, a maioria tem nojo de você... por consideração, você sabe que a pessoa tem nojo de você, mas você conversa com a pessoa numa boa... não vai brigar... ou... dizer: você tem nojo de mim tal... eu não estou leproso não estou nada... não... Você ignora, isso aí, eu aprendi a ignorar e pronto acabou”. (Entrevistado)

Os sepultadores neutralizam o estigma do trabalho sujo ao sustentar que a profissão requer de homens corajosos. O trabalhador exuma cadáveres, e a realização dessa atividade, julgada como nojenta, precisa de um trabalhador considerado fora do padrão normal. O trabalho sujo exige qualidades excepcionais. Não é qualquer trabalhador que está disposto a enfrentar o desafio.

“Não é... todo mundo que fa... o coveiro, tem que ter coragem... o lixeiro... não é todo mundo que faz, porque você tem que catar várias coisas, a pessoa assiste, o pessoal da família assiste você fazer, tirar o... caixão do buraco, tudo podre, cheio de bicho e você tem que meter a mão ali... então o pessoal... eu acho que tem, acho que a pessoa dá um valor pra gente sim”. (Entrevistado)

Na produção das ideologias, os trabalhadores apelam a dimensões sagradas e profanas. A profissão de sepultador é percebida sagrada no ritual de propiciar o enterro da pessoa morta, e profana na exigência de coragem para enfrentar a face nojenta e assustadora do contato com a morte.

As reorientações do trabalho sujo

Os sepultadores priorizam a dimensão afetiva do trabalho. A habilidade para lidar com o luto das pessoas é considerada o aspecto mais importante da profissão. Os trabalhadores precisam ser cuidadosos com o manuseio do caixão. A movimentação durante sua colocação na terra, os solavancos e ruídos despertam sempre a ira dos familiares, que desejam proteger a pessoa morta. Os trabalhadores percebem que precisam lidar com essas manifestações de forma adequada às circunstâncias.

“Nessa área de enterro, você leva xingo sempre. O importante desse trabalho é você entender a dor da família. às vezes, você está descendo o caixão ali, de repente dá uma balancinha dentro do caixão assim... o cara já xinga você de nome feio, aí você tem que ficar quieto... O cara fala assim: coveiro... empurra devagar... você não está empurrando um parente seu não... então você tem que ficar quieto ali, tem muitos que descem lá no buraco para poder ver... ver o enterro ali e tudo, então... aí você fala: ‘poxa’... parece que a gente não está fazendo o negócio direito, mas aí a gente sabe que é o sofrimento da família... aí tudo bem”. (Entrevistado)

Práticas ocupacionais no trabalho sujo: comparações sociais

Os sepultadores moderam o estigma do trabalho ao se comparar com outras categorias profissionais do serviço funerário, como a dos motoristas paramentadores. O estigma dos paramentadores é considerado pelos sepultadores como mais penetrante, em função dos requisitos emocionais e práticos da atividade de remoção dos corpos e de seu manuseio nas atividades de preparação e arrumação para o velório, práticas que acontecem de forma bastante oculta.

“O paramentador, vai com o motorista... entra na casa da pessoa para pegar o corpo e ainda é pior... porque você participa, você vê uma mãe ou um filho em cima da cama, a pessoa chorando. Com respeito tudo... sem dar de risada, fica sério... eu posso pegar aqui?... Posso sem dar tombo pegar direitinho e coloco com respeito. Ele põe no carro com respeito e diz ó... você leva a roupa tal, você fala pra família... avisar a família naquela hora da morte eles sabem que as pessoas ficam transtornadas ali, né, ficam nervosos... você... leva a roupa... esse corpo está sendo conduzido para o IML... depois tem que arrumar o morto... tocar... tamponar... então é bem pior que trabalhar de coveiro, muito pior”. (Entrevistado)

Em sínteses, os sepultadores ressignificam o trabalho sacralizando os enterros e aludindo à coragem necessária nas exumações dos cadáveres; por último, reenquadram o trabalho focando nas habilidades para lidar com famílias enlutadas, em detrimento do enterro e da exumação dos corpos.

Os motoristas paramentadores: técnicas, ideologias e práticas

O motorista paramentador acompanha o motorista do serviço funerário, que é acionado para retirar o corpo da residência, do hospital ou dos destroços de um acidente. A remoção dos corpos pode exigir força física e criatividade. O corpo pode estar decomposto, mutilado, queimado. Tem peso, forma, volume. Pode estar na favela, em apartamento sem elevador, em terreno íngreme. O motorista paramentador lida com as dificuldades inerentes à retirada dos corpos e, quando necessário, recorre aos bombeiros. Após apoiar o motorista na remoção do corpo, o motorista paramentador arruma o corpo. O produto de seu trabalho, isto é, o corpo com aparência de vida tem que agradar os familiares enlutados.

Na moderação do estigma, os motoristas paramentadores utilizam as três técnicas, produzem cinco ideologias e a prática social de se comparar com qualquer outra categoria profissional. No quadro 2, apresentam-se as técnicas e as ideologias ocupacionais dos motoristas paramentadores.

As ressignificações do trabalho sujo

A manipulação da morte, a interdição social e a necessidade social, o mal necessário são aspectos transmutados pelos motoristas paramentadores em uma forma sutil de fazer o bem. Nos bastidores do trabalho sujo, o trabalhador arruma o cadáver para conduzi-lo de forma mais aceitável até a família.

“Não, não é dificuldade não, nunca tive mal com isso, eu acho que assim, é... de alguma forma a gente faz o bem, né, porque... o simples fato de você ir pegar uma pessoa que vai trocá-la, vai paramentá-la, maquiá-la, arrumar o cabelo, pra ela chegar na família um pouco mais aceitável já é algo significativo”. (Entrevistado)

As reorientações do trabalho sujo

Os motoristas paramentadores deslocam a atenção das características mais estigmatizantes do trabalho para as não estigmatizadas ou menos estigmatizadas. Em contexto discursivo ambíguo, que não menciona o contato direto com o corpo morto, os motoristas paramentadores valorizam o vínculo de emprego em detrimento do conteúdo do trabalho.

O emprego de motorista paramentador diz respeito à estabilidade no trabalho e a outros benefícios do funcionário público; o trabalho implica a remoção dos cadáveres, a preparação e a arrumação do corpo para o velório. A ênfase nas características do emprego público, como a estabilidade, dentre outros benefícios, muda o foco de atenção da dimensão maculada do trabalho para os outros aspectos avaliados de forma positiva.

“E foi difícil aceitar esse serviço. Não é um serviço normal para qualquer pessoa... No começo foi difícil... dois meses você sonha, e não come direito. Mas, graças a Deus, hoje, se eu falar pra você que eu estou realizado profissionalmente... isso não é um serviço que qualquer um quer. A gente sabe que vai encontrar uma família chorando, alguém desesperado, depende de como você vai atender esse serviço. Você pode ficar focado na família, se você ouvir muito o que eles têm a falar, você acaba se abalando. Não é um serviço que a gente gosta de fazer, a gente faz, precisa... o importante é que a gente é concursado e tem uma estabilidade de emprego”. (Entrevistado)

é também comum os motoristas paramentadores usarem técnicas de controle da informação (Goffman 1959). Estas limitam os comentários dos trabalhadores sobre o cotidiano do trabalho e influenciam na produção simbólica de dois mundos, o do cemitério e o de fora, separação experimentada de forma radical pelos motoristas paramentadores.

“Tem coisa que mexe com você, só que você tem que guardar, se você conta um negócio para uma pessoa, ela, opa, esse aí nem vou cumprimentar, nem dar a mão, entendeu? Crânio afundado, nem deu pra levantar, pra quem você vai falar isso? Pra sua família? Meio chato, às vezes falo no tom de zoeira, ô! o cara estava feio, mas ficou lindão, acabou, entendeu?” (Entrevistado)

Na sociedade, o fim da vida é rodeado de silêncio e, nesse vácuo social, os trabalhadores cuidam da morte. Os motoristas paramentadores se sabem invisíveis socialmente e percebem que essa indiferença da sociedade é temporariamente suspensa quando morre um familiar. Mas, depois, são novamente esquecidos e maculados pelo tabu social da morte.

“Muitas pessoas não têm ideia, a pessoa só vê aquilo no momento que ela precisa, até ela não precisar, ela não faz ideia. Eu mesmo nem culpo ninguém, porque eu mesmo jamais tinha passado por uma situação dessa de parar... pra pensar quando o ente meu falece quem vai cuidar, quem vai arrumar, quem vai trocar, quem vai ornamentar, quem vai carregar, isso não passa pela cabeça de ninguém, então, só quando você vive e vê aquilo, que você valoriza. Até esse momento, a pessoa fala, esse aí é funcionário público trabalha na funerária, é indiferente”. (Entrevistado)

Os motoristas paramentadores avaliam como difíceis os primeiros dias e meses da profissão. O trabalho exige adaptação às dificuldades da remoção dos corpos, aos ambientes mórbidos, aos odores e às práticas desagradáveis. Esses aspectos são parte da socialização do cuidador da morte que começa a frequentar os espaços socialmente invisibilizados e a ter contato direto com as práticas e com os rituais do fim da vida. As falas dos trabalhadores se tornam ambíguas quando eles afirmam não desejar trocar o cemitério por nenhum outro lugar da prefeitura.