La producción de escombros en la política de relocalización de la cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina✽

Recibido: 31 de mayo de 2024 | Aceptado: 4 de diciembre de 2024 | Modificado: 18 de diciembre de 2024

https://doi.org/10.7440/res92.2025.02

Resumen | En este artículo se analiza la producción de escombros en los procesos de relocalización de quienes habitan los arroyos en el municipio Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el marco de la política de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se parte del supuesto de que en los análisis tradicionales sobre procesos de relocalización se priorizan el nuevo espacio producido y las disputas propias del momento de prerrelocalización, pero no así el espacio que es destruido. En el camino, se obliteran otros aspectos que configuran la complejidad de dichos procesos, más bien vinculados a la cotidianeidad de los grupos familiares y de sus vínculos afectivos con el lugar. Las siguientes preguntas guían la indagación: ¿qué sentidos se ponen en juego en relación con la producción de escombros durante una relocalización? ¿Qué implican los escombros para cada quién? ¿Qué significados condensan en el marco de esta política de relocalizaciones? ¿Qué puede aportar a los estudios sobre relocalizaciones el análisis de ese momento de destrucción? Para responder dichas preguntas, se recuperan relatos y voces de un trabajo de campo de corte etnográfico llevado a cabo desde 2019 y que consta, principalmente, de la realización de entrevistas a los actores involucrados en las relocalizaciones y el acompañamiento en distintos dispositivos de su implementación cotidiana, junto con el análisis documental de información relevante. Los resultados se organizan en torno a cinco cuestiones referidas a los escombros: (i) como restos del hábitat autoproducido; (ii) como barreras ante nuevas ocupaciones; (iii) como herramienta de presión; (iv) como fuente de recursos para los no relocalizados; y (v) como parte del territorio posrelocalizado. Tanto en los relatos más pesimistas como en los más optimistas, los escombros dan cuenta de un cambio abrupto, que afecta desigualmente a los habitantes, y en el que se enmarañan redes de subsistencia, tramas relacionales y afectividades vinculadas al lugar.

Palabras clave | Almirante Brown; cuenca Matanza-Riachuelo; escombros; producción y destrucción del espacio; relocalizaciones

Debris Production in the Matanza-Riachuelo Basin Relocation Policy, Argentina

Abstract | This article explores debris generation in the relocation of residents from streamside settlements in Almirante Brown, a municipality in Buenos Aires Province, Argentina, within the framework of the Matanza-Riachuelo Basin sanitation policy. It argues that traditional analyses of relocation processes tend to prioritize the newly created spaces and the disputes of the pre-relocation phase, while largely neglecting the destruction of existing spaces. In the process, other crucial aspects of these relocations are often overlooked—particularly those tied to the daily lives of families and their emotional connections to the place. This study is guided by the following questions: What meanings emerge around debris generation during relocation? What do the remnants represent for different individuals? What significance do they hold within the broader framework of this relocation policy? And how can examining this phase of destruction contribute to relocation studies? To explore these questions, the research draws on narratives and testimonies from ethnographic fieldwork conducted since 2019. This includes in-depth interviews with those affected by the relocations, direct engagement with the everyday implementation of relocation measures, and documentary analysis of relevant materials. The findings are organized around five key dimensions of debris: (i) as remnants of self-built habitats; (ii) as barriers to new occupations; (iii) as a tool for exerting pressure; (iv) as a resource for those who remain unrelocated; and (v) as an element of the post-relocation landscape. Across both pessimistic and optimistic accounts, debris represents a sudden, unevenly distributed transformation—one that intertwines subsistence networks, social relationships, and emotional bonds to the place.

Keywords | Almirante Brown; debris; Matanza-Riachuelo Basin; relocations; space production and destruction

A produção de escombros na política de realocação da bacia hidrográfica Matanza-Riachuelo, Argentina

Resumo | Neste artigo, analisa-se a produção de escombros nos processos de realocação de moradores de córregos no município de Almirante Brown, província de Buenos Aires, Argentina, no contexto da política de recuperação ambiental da bacia Matanza-Riachuelo. Parte-se do pressuposto de que as análises tradicionais dos processos de realocação privilegiam a análise do novo espaço produzido e das disputas inerentes ao momento de pré-realocação, enquanto a destruição do espaço preexistente permanece pouco explorada. Com isso, aspectos fundamentais desses processos, que estão mais intimamente ligados à vida cotidiana das famílias e aos vínculos afetivos com o lugar, são obliterados. A pesquisa é orientada pelas seguintes perguntas: Quais significados são mobilizados em torno da produção de escombros em processos de realocação? O que os escombros representam para cada pessoa envolvida? Que sentidos eles condensam no âmbito dessa política de realocação? De que maneira a análise desse momento destrutivo pode contribuir para os estudos sobre realocações? Para responder a essas perguntas, recuperamos relatos e vozes de um trabalho de campo etnográfico realizado desde 2019, composto principalmente por entrevistas com os atores envolvidos nas realocações e pelo acompanhamento em diferentes dispositivos de sua implementação diária, além da análise documental de informações relevantes. Os resultados estão organizados em torno de cinco questões relacionadas aos escombros: (i) enquanto vestígios de habitat autoproduzido; (ii) como barreiras a novas ocupações; (iii) como ferramenta de pressão; (iv) como fonte de recursos para aqueles que não foram realocados; e (v) como parte do território pós-realocação. Tanto nos relatos mais pessimistas quanto nos mais otimistas, os escombros mostram uma mudança abrupta, cujos efeitos são desiguais entre os habitantes e atravessam redes de subsistência, relações sociais e as afetividades ligadas ao espaço.

Palavras-chave | Almirante Brown; bacia Matanza-Riachuelo; escombros; produção e destruição do espaço; realocações

Introducción

En políticas como la de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, luego de la mudanza de los grupos familiares afectados1, una cuadrilla municipal procede a la demolición de sus antiguas viviendas situadas sobre los márgenes de los arroyos. En ese acto, se producen escombros y surgen sentimientos encontrados2. Algunos vecinos se quedan a presenciar la demolición, ciertos habitantes cercanos que se dedican a la recolección y venta de materiales de desecho esperan la demolición para obtener recursos, y otros se resisten a mudarse y se quedan viviendo entre escombros. Para los actores estatales, los escombros son el fin de la jornada de mudanza y un impedimento temporal de la potencial ocupación del espacio liberado por otros habitantes del barrio, así como la antesala de un proyecto de cicatrización3 de los márgenes del arroyo. En este artículo se analiza la producción de escombros que se genera durante la implementación de las relocalizaciones de población asentada en los márgenes de los arroyos.

Los análisis sobre relocalizaciones se suelen enfocar en el espacio producido, pero no tanto en el espacio que es destruido. En consecuencia, se pierden aspectos vinculados a la cotidianeidad de los grupos familiares involucrados y de sus vínculos afectivos con el lugar. Esto es lo que se propone revisitar. Desde hace algunas décadas, los estudios antropológicos caracterizaron a las relocalizaciones como procesos complejos, que desarman las redes de subsistencia y que pueden empobrecer a la población involucrada (Bartolomé 1985). Sumar a estos análisis tradicionales los relatos de los protagonistas en cuanto al componente destructivo intrínseco de este proceso permitirá dilucidar cuestiones que quedan más bien en el plano de lo oculto o solapado.

El análisis aquí presentado se guiará por una serie de preguntas muy diversas, que dan cuenta de mi propia curiosidad por este singular momento de relocalización: ¿qué sentidos se ponen en juego en relación con la producción de escombros durante una relocalización? ¿Qué implican los escombros para cada quién? ¿Qué significados condensan en el marco de esta política de relocalizaciones? ¿Qué puede aportar a los estudios sobre relocalizaciones el análisis del momento de destrucción, aquel de la producción de escombros?

Este artículo hace parte de una investigación más amplia que trata sobre las articulaciones entre el riesgo ambiental —como categoría ordenadora de las relocalizaciones de la cuenca Matanza-Riachuelo— y las experiencias del habitar de los pobladores de los arroyos en Almirante Brown. El trabajo de campo (aún en curso), desde una perspectiva etnográfica, consiste en el acompañamiento en instancias de intervención territorial y en entrevistas a vecinos afectados por la relocalización y a agentes estatales; también, en el análisis documental de la información oficial que se produce en torno a la política de relocalizaciones, cuya implementación se encuentra a cargo de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y en las recurrentes consultas al expediente judicial respectivo4.

En las líneas que siguen, recuperaré algunos trabajos académicos que abordan el proceso de producción y destrucción del espacio. Me apoyaré en la conceptualización de escombros que realiza Gordillo (2019) y presentaré los relatos de vecinos afectados por la relocalización en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estos relatos se agrupan en cinco cuestiones en torno a la producción de escombros: (i) como restos del hábitat autoproducido; (ii) como barreras ante nuevas ocupaciones; (iii) como herramienta de presión; (iv) como fuente de recursos para los no relocalizados; y (v) como parte del territorio posrelocalización.

Se propone, entonces, hurgar en aquello que queda como parte de lo descartado en los procesos de relocalización, aquello que Márquez y Kingman Garcés (2023, 29) han planteado tan bien en la introducción de su libro: “escrudiñar de un modo cuidadoso y amoroso en nuestras ciudades y sus ruinas, pero también sus desechos y desperdicios, tal como lo haría el trapero, aquel que recorre las calles hurgando en lo que va quedando, en los objetos olvidados, maltrechos, inservibles para sus antiguos usuarios con el fin de darles, mediante una nueva puesta en uso, nuevas oportunidades”.

Algunas consideraciones metodológicas

El proceso investigativo y el trabajo de campo se inscriben en la metodología de investigación cualitativa (Sautu et al. 2005) y en la perspectiva etnográfica (Guber 2001). Los referentes empíricos para llevar a cabo este estudio son todos los barrios afectados por la relocalización en el municipio de Almirante Brown5 y que están siendo mudados a la obra conocida como Barrio Lindo 1 y 2. Todos estos barrios tienen en común el hecho de situarse sobre los márgenes del arroyo del Rey, en las localidades de Burzaco y Malvinas argentinas, y del arroyo San Francisco, en las localidades de Claypole, Rafael Calzada y Solano.

Desde 2019, he estado acompañando las principales instancias de intervención territorial en las relocalizaciones: mesas de trabajo, reuniones, jornadas de mudanza, talleres, relevamientos y actividades recreativas para infancias. También, he entrevistado a vecinos afectados que ya se han mudado, que están aún esperando la mudanza o que directamente se negaron a mudarse; a funcionarios y trabajadores territoriales de los distintos niveles estatales involucrados, y que participaron en algunas o todas las instancias del proceso de relocalización, como Acumar, el municipio de Almirante Brown, el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la Defensoría General de la Nación. Desde entonces, he relevado y analizado la información oficial y la normativa correspondiente, entre las cuales se encuentran las documentaciones incorporadas al expediente judicial por los distintos organismos públicos. Además, he recopilado publicaciones sobre el tema en los medios de comunicación local, provincial y nacional, estatal o privados, así como en las redes sociales del municipio y de funcionarios y vecinos.

Dentro de la vasta información que he reunido, procesado y analizado durante estos años, en este artículo se recuperan, principalmente, los relatos de vecinos que ya han sido relocalizados o de aquellos que se negaron a serlo.

Las relocalizaciones en los estudios sociales

Desde distintas disciplinas, las ciencias sociales han abordado el estudio de los procesos de relocalización involuntaria de poblaciones, inicialmente en vinculación con proyectos de gran escala (Bartolomé 1985; Lins Ribeiro 1985).

Bartolomé (1985) fue pionero con su investigación sobre la represa hidroeléctrica de Yacyretá (en Argentina y Paraguay). El autor planteó que las relocalizaciones forzosas son procesos planificados y compulsivos en los que rara vez la población afectada puede participar u optar por permanecer en su sitio. El desarraigo, propio de estos procesos, afecta profundamente las estrategias adaptativas de las comunidades. Por su parte, Lins Ribeiro (1985) analizó la construcción de la ciudad de Brasilia, y acuñó el concepto de proyectos de gran escala para dar cuenta de una diversidad de obras (como la construcción de ciudades, las obras hidroeléctricas, etc.) que se caracterizan por ser “sistemas discretos y además recurrentes” (27) y que presentan tres dimensiones sistemáticas: el gigantismo, el aislamiento y el carácter temporario. Catullo (2006) investigó las relocalizaciones acontecidas a partir de la construcción de la represa de Salto Grande en la ciudad de Federación-Nueva Federación (provincia de Entre Ríos, Argentina) en comparación con la ciudad uruguaya de Villa Constitución (departamento de Salto). En su análisis, la autora desarrolla una perspectiva multiactoral que prioriza la identificación de los distintos actores intervinientes en los diversos niveles de decisión y también los modos de participación de las poblaciones relocalizadas6.

En cuanto a las relocalizaciones acontecidas en el marco de la causa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, un trabajo significativo es el de Carman (2017), quien analizó las políticas específicas de relocalización de población en la ciudad de Buenos Aires. La autora recupera las relocalizaciones llevadas a cabo por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo encargado de su implementación en dicho territorio entre 2010 y 2015; se trató de procesos que inicialmente eran más bien desalojos y que, con el transcurso de los años, a partir de la presión ejercida por los actores territoriales y de la “astucia” de algunos agentes estatales, avanzaron hacia experiencias cada vez más participativas, aunque no exentas de dificultades y conflictos. Un aporte interesante de esta autora es la producción de la categoría de afectado y de las luchas en torno a esta categoría. Según Carman, ser afectado implica acceder a un sistema de clasificación con límites difusos que se extienden o retraen de acuerdo con el estado de las disputas entre los decisores de esta política pública y los habitantes.

Por otro lado, Scharager (2017), quien también analizó las relocalizaciones de la cuenca Matanza-Riachuelo en la villa 21-24, hace foco en la interrelación entre los diversos actores involucrados (del Ejecutivo, de los organismos de defensa, delegados barriales, etc.) y señala una cuestión muy interesante: los significados que se ponen en juego en un mismo proceso de relocalización son extremadamente disímiles: “la relocalización puede significar muchas cosas distintas e incluso contrapuestas en una misma persona” (125). Finalmente, Najman y Fainstein (2018) analizan las relocalizaciones de habitantes de la villa 21-24 hacia el conjunto habitacional Barrio Padre Mugica. Las autoras analizan de qué modo el proceso de relocalización empalmó con las luchas históricas por el hábitat y la vivienda, y los efectos de las relocalizaciones en el territorio receptor y en los hogares relocalizados.

Las relocalizaciones en la cuenca Matanza-Riachuelo

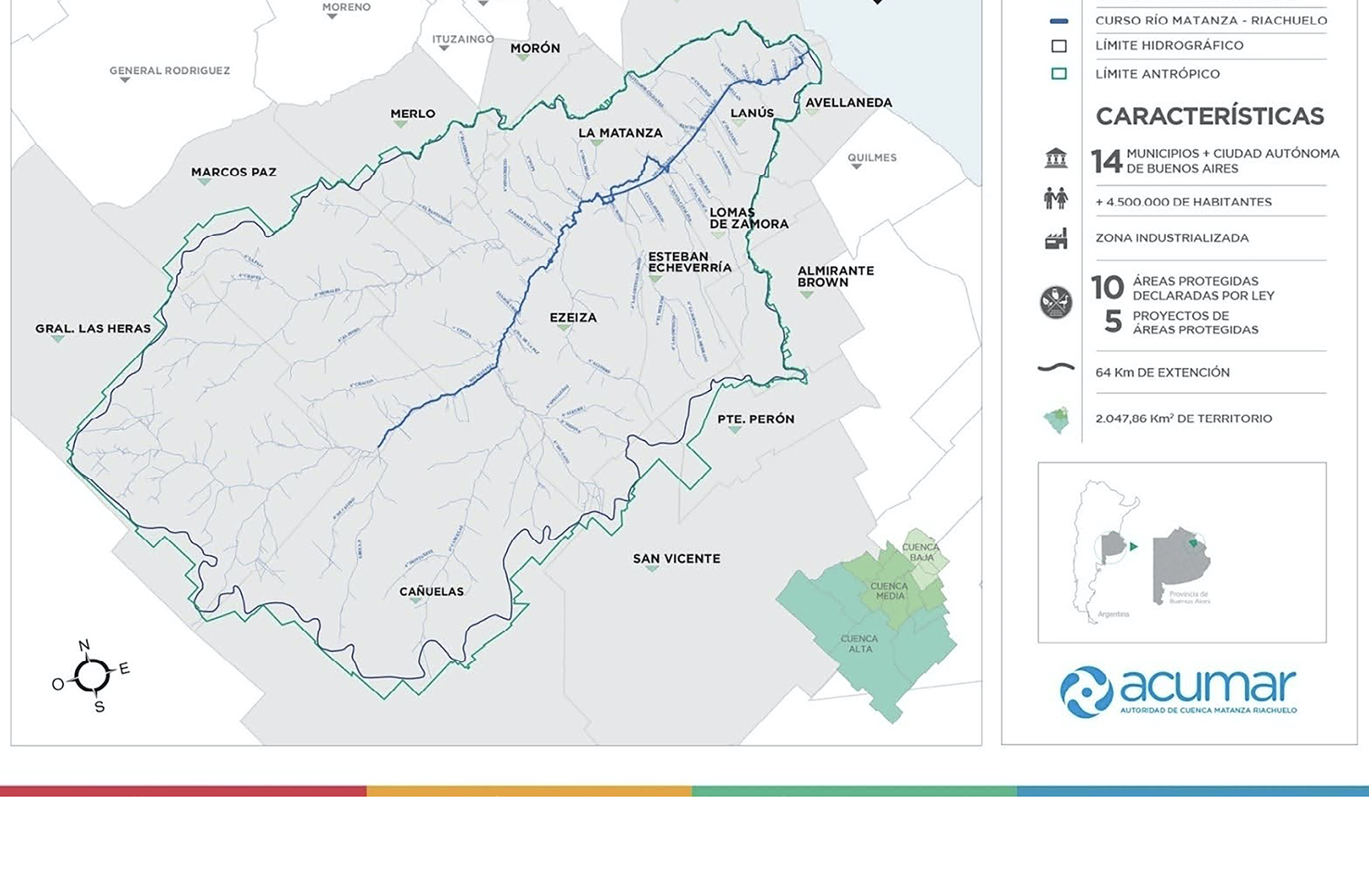

La cuenca hídrica de los ríos Matanza y Riachuelo tiene una superficie de aproximadamente 2.000 km2. En su recorrido de 64 kilómetros, atraviesa la provincia de Buenos Aires y vierte sus aguas en el río de la Plata, a la altura del barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, abarca catorce municipios: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras. En la ciudad de Buenos Aires, la cuenca atraviesa en su totalidad a la comuna 8 y, parcialmente, a las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (ver mapa 1).

Mapa 1. Cuenca hidrográfica del río Matanza-Riachuelo

Fuente: Mapas de la cuenca. Acumar, s. f., https://www.acumar.gob.ar/institucional/mapa/

En la cuenca se distinguen tres áreas, según las características geográficas, económicas, políticas y sociales de cada territorio: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. La cuenca alta se identifica por su paisaje predominantemente rural, por ser el territorio donde se concentran las actividades primarias y las agroindustrias. La cuenca media presenta un paisaje mixto, entre lo urbano y lo rural. En la cuenca baja, el paisaje es urbano; allí se concentran las actividades industrial y de servicios.

Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se estima que en la cuenca viven 4.703.058 personas, lo que representa cerca de un 10 % de la población de la República Argentina; es decir, que la cuenca es un territorio con alta densidad poblacional, lo que explica, en parte, el impacto severo sobre el ambiente. Ciertamente, el río Matanza-Riachuelo es considerado el curso de agua más contaminado de la Argentina y su “limpieza” ha sido objeto, en los años previos a la causa, de promesas de campañas político partidarias7.

Las relocalizaciones por riesgo ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo se originaron a partir de la denuncia por daño ambiental colectivo de un grupo de vecinos de Villa Inflamable (municipio de Avellaneda) en 2004. La causa quedó caratulada como “Mendoza, Beatriz Silvia y otros”, y este es el nombre con el que se hizo popular. Dos años después, se creó Acumar (Ley 26168 de 2006), un ente gubernamental compuesto por el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo condenatorio CSJN 08-07-2008 (conocido como “fallo Mendoza”). En este fallo, se reconoce el perjuicio ambiental causado a las familias denunciantes y se responsabiliza al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. A partir de entonces, los Gobiernos implicados se encuentran obligados a implementar acciones de saneamiento ambiental8. Cabe señalar que dichas acciones incluyen un vasto núcleo de aspectos por atender que se detallan en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) (Acumar 2010a), el cual fue actualizado en 20169.

Existen dos hitos fundamentales en cuanto a las relocalizaciones en el marco de la mencionada causa. En primer lugar, en 2010 se firmó el “Convenio marco para el cumplimiento del plan de urbanización de villas y asentamientos precarios en riesgo ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo” entre el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los municipios del conurbano (Acumar 2010b). En ese documento, cada Gobierno local expuso la cantidad de familias afectadas a relocalizar, que en total sumaron 17.771. En segundo lugar, en 2017, Acumar redactó el “Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la cuenca Matanza-Riachuelo” (Acumar 2017).

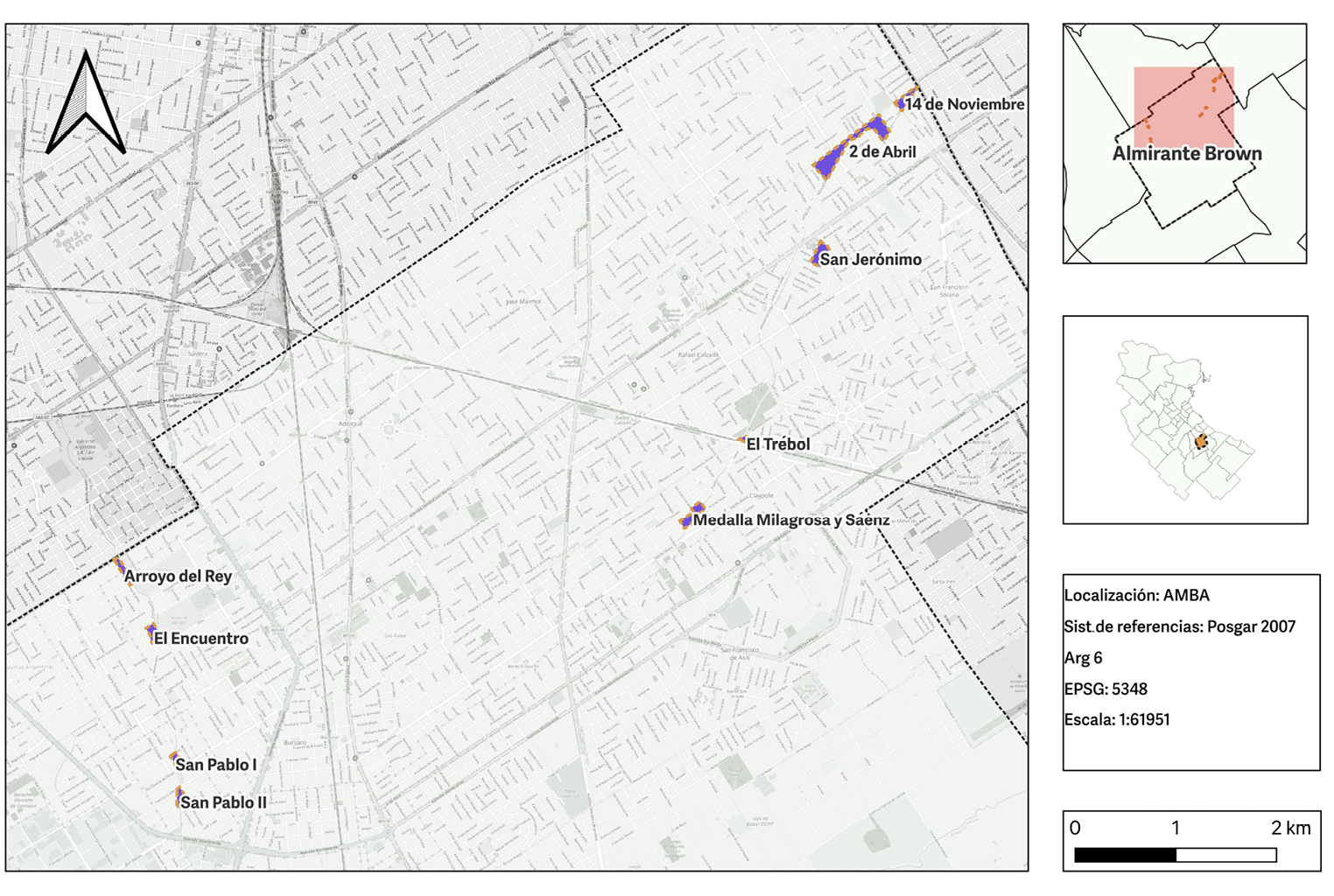

El municipio de Almirante Brown adhirió al mencionado convenio marco. En este caso, las familias a relocalizar serían 785. Al presente, el municipio de Almirante Brown ha relocalizado a cerca de la mitad de los grupos familiares informados. Las relocalizaciones transcurrieron durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, en abril y septiembre de 2023, y en marzo, abril, agosto y octubre de 2024. Se relocalizaron los siguientes asentamientos: El Trébol, San Pablo I y II, El Encuentro, Arroyo del Rey, Medalla Milagrosa, Sáenz y 14 de Noviembre (ver mapa 2).

Mapa 2. Barrios relocalizados en Almirante Brown

Fuente: elaboración propia, 2024.

Estas relocalizaciones tuvieron por objetivo “despejar totalmente la ribera del arroyo del Rey, y una parte importante del San Francisco, reduciendo el riesgo de inundación de muchas familias” (Municipalidad de Almirante Brown 2019, 57). El municipio también entregó viviendas, aunque en menor medida, a grupos familiares de casos especiales10 y del barrio 6 de Diciembre.

Además de lo mencionado, existe otro aspecto importante en el marco de esta causa: a los fines de establecer el universo de familias afectadas, el juez que estuvo a cargo inicialmente (Dr. Armella, juez de Quilmes) recuperó una figura del antiguo Código Civil en Argentina, el Camino de Sirga, y dispuso como línea de corte territorial 35 metros desde el centro del curso de agua. Este criterio aplica principalmente en las vías navegables —como el denominado Riachuelo que hace de límite natural entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires—, mientras que para los arroyos la figura para delimitar sería la línea de ribera, definida por la Autoridad del Agua (ADA) y establecida a pedido de los Gobiernos locales, pero que suele oscilar entre los 10 y 15 metros. A pesar de esta distinción entre ambos criterios, es importante remarcar dos cuestiones. Primero, que la definición acerca de a qué grupos familiares relocalizar se establece principalmente a partir de la distancia a la que se encuentra su vivienda respecto del arroyo. La segunda cuestión es que, más allá de que sea o no una vía navegable, la noción de sirga forma parte de los términos nativos en la voz de los agentes estatales: la sirga comúnmente designa al sector de tierra que se libera luego de la relocalización. En consecuencia, estar o no en la sirga es un aspecto relevante a la hora de delimitar grupos familiares afectados y, para estos últimos, a la hora de negociar con los agentes estatales11.

La implementación territorial de los procesos de relocalización

En el protocolo de relocalizaciones elaborado por Acumar (2017, 17), se establece que estas son “procesos planificados de desplazamiento de población que responden a razones de riesgo ambiental o que resultan imprescindibles como parte de un proceso de reurbanización de una villa o asentamiento”. Para este organismo, las relocalizaciones deben ser “la última alternativa”, es decir, cada Gobierno local tiene que considerar el impacto que el desarraigo provoca en las familias involucradas, y por eso debe ser una acción a implementar cuando, por razones de fuerza mayor —como las recurrentes inundaciones—, no se encuentra otra acción de mitigación del riesgo posible. Si las relocalizaciones deben implementarse, el protocolo define los lineamientos y principios rectores, así como los pasos a seguir para el trabajo social y técnico a desarrollar en cada etapa de la relocalización: en el antes (por ejemplo, con relevamientos), en el durante (el operativo de mudanza) y en el después (como la cicatrización del entramado urbano o la organización comunitaria). Un dispositivo que se destaca en este documento es el de las mesas de trabajo, entendidas como “espacios de información, deliberación y consensos que tienen como fin garantizar la participación social en los procesos de relocalización y reurbanización en el marco de la causa Mendoza” (Acumar 2017, 43).

Las mesas de trabajo son, por excelencia, el espacio para tratar diversidad de cuestiones que atañen a los procesos de relocalización y para trabajar alternativas de resolución a la variedad de conflictos que se suscitan. En consecuencia, son la instancia de encuentro de los actores territoriales y estatales afectados y con incidencia en el tema: los Gobiernos locales que tienen bajo su responsabilidad implementar el proceso de relocalización en todas sus instancias, y que articulan, con la provincia de Buenos Aires, cuestiones clave como el desarrollo de obras complementarias a las viviendas (principalmente, centros de salud y escuelas); Acumar, en cuanto organismo encargado de acompañar y supervisar a los Gobiernos locales en esta tarea, principalmente desde la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT); también los denominados organismos de la defensa, que en Almirante Brown son representados por el Ministerio de la Defensa Pública; por último, pero no por eso menos importante, los vecinos involucrados en las relocalizaciones y las organizaciones territoriales.

En la ejecución de la política de relocalizaciones, esta articulación entre instancias de gobierno a diferente escala y actores territoriales es compleja y conflictiva. Esto responde a una diversidad de cuestiones. Es el caso del signo político partidario de los Gobiernos de turno en sus distintos niveles; por ejemplo, la ejecución de la obra de Barrio Lindo (que se mencionará más adelante) estuvo suspendida por un tiempo, puesto que el Gobierno nacional pertenecía a un partido diferente que el del Gobierno local y, en consecuencia, no giraba los fondos necesarios; cuando las gestiones nacional, provincial y local estuvieron bajo el mismo signo político partidario, la obra de Barrio Lindo fue ágilmente retomada. Los niveles de conflictividad también expresan las características de los territorios y actores implicados. La cuenca atraviesa una diversidad de barrios que varían no solo en las características de la precariedad del hábitat, sino también en sus niveles de organización y en la capacidad de movilizarse para realizar reclamos y exigencias ante los distintos niveles de gobierno. Ciertamente, entre Gobiernos locales, pero aun entre los barrios de un mismo territorio, se registran características que facilitan u obturan la implementación de la relocalización12. En otro artículo (Olejarczyk 2021a) señalo que el municipio de Almirante Brown ha sido identificado, durante mi trabajo de campo, como un territorio “sin conflictos” con el que es posible “articular”, y recopilo los microconflictos que efectivamente se suscitan en las diversas escalas de la implementación de las relocalizaciones; tales conflictos, lejos de obturar a la política estatal, la nutren y la potencian al cobrar mayor protagonismo la voz de los afectados.

Procesos de producción y destrucción del espacio

Relocalizar implica volver a localizar a algo o a alguien en otro lado. En la cuenca Matanza- Riachuelo, las relocalizaciones conllevan alejarse de una locación que expone a los habitantes al riesgo ambiental hacia otra que no presenta dicho riesgo. Como la locación que se deja no es apta para ser utilizada como asentamiento de otras poblaciones, una vez efectuada la mudanza, el Gobierno local procede a la demolición de las viviendas vacías y la zona queda, por un tiempo, como un sitio colmado de pilas de escombros. Las relocalizaciones implican, entonces, la producción de nuevos lugares y la destrucción de otros. Por tanto, producción y destrucción del espacio son partes constitutivas de estos procesos.

La producción del espacio ha sido una cuestión ampliamente debatida en las ciencias sociales. Lefebvre (2013) desarrolló la clásica tríada conceptual de la práctica espacial, que engloba la producción y reproducción de los lugares específicos y conjuntos espaciales propios de cada formación social; las representaciones del espacio, que se vinculan a las relaciones de producción, al orden que imponen y, de ese modo, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones frontales; y los espacios de la representación, “que expresan (con o sin codificación) simbolismos complejos ligados al lado clandestino y subterráneo de la vida social” (92). Entre estos conceptos se entabla una relación dialéctica —o trialéctica— de un espacio percibido, con un espacio concebido y un espacio vivido. El espacio es una relación social ligada a las fuerzas productivas de una coyuntura, es un producto que puede ser consumido y, a la vez, es un medio de producción. Por lo tanto, no puede separarse de “la división social del trabajo que lo modela, ni de la naturaleza, ni del Estado, ni de las superestructuras de la sociedad” (141).

Por su parte, Massey (2008) afirma que el espacio es el producto de las interacciones sociales que se despliegan entre diferentes actores y a diversas escalas; que es la esfera que da posibilidad a la multiplicidad, aquella en la que trayectorias heterogéneas coexisten, ya que espacio y heterogeneidad son coconstitutivos. El espacio es un estado en permanente construcción, nunca acabado ni cerrado, debido a que permanece abierto y es múltiple —al igual que los lugares13—, y a través de él se construye lo social.

La producción del espacio es, para ambos autores, un proceso complejo que incorpora los aspectos característicos de un orden social, junto con el despliegue de una multiplicidad de interacciones sociales y de simbolismos propios de una temporalidad. Por lo tanto, el análisis del proceso de producción del espacio es siempre un análisis situado.

El Estado es un actor clave en los procesos de producción y destrucción del espacio. Bourdieu (1993) señala que el Estado dispone de medios para imponer ciertos principios de visión y división del mundo y produce un sentido común. Ahora bien, el Estado también es una parte fundamental en las luchas por el espacio (Bourdieu 2000). El autor señala que el fin último de estas luchas colectivas es incidir en la política estatal, ya que esta tiene “un inmenso poder sobre el espacio gracias a su capacidad de manejar el mercado del suelo, la vivienda y también, en gran medida, el trabajo y la escuela” (2000, 124).

En América Latina, el concepto de producción del hábitat da cuenta de las diversas lógicas y actores que interactúan en una producción compleja y contradictoria de la ciudad capitalista (Herzer et al. 1994). Una de las lógicas impulsoras refiere precisamente al accionar del Estado: la lógica de lo público. El Estado actúa a través de regulaciones y de políticas y, al hacerlo, posibilita el despliegue de otras lógicas: la de la ganancia (la ciudad como objeto y soporte de negocios) y la de la necesidad (la ciudad como espacio de la reproducción social). La acción del Estado sobre la producción del hábitat en la ciudad, mediante las políticas urbanas, define acciones sobre el espacio, modos de intervención, actores involucrados, mecanismos para la ejecución y la gestión, pautas de localización y normas para el uso y consumo de los espacios producidos. En síntesis, el Estado incide en los procesos de producción y destrucción del espacio, en aspectos enunciativos y simbólicos, en aquello que Lefebvre (2013) señala como las representaciones del espacio y que Bourdieu (1993) denomina el monopolio de la violencia legítima; también a través de acciones sobre la producción del hábitat en la ciudad capitalista, por medio de la política urbana, estableciendo líneas de acción, de articulación entre actores, reglas de juego. Aquí, producción y destrucción son parte de un mismo movimiento: el Estado puede promover y desarrollar ciertos espacios de la ciudad, a la vez que destruye, desalienta o, incluso, anula otros.

Asimismo, la producción del espacio implica destrucción, tensiones y conflicto (Lefebvre 1991, citado en Gordillo 2019). El componente destructivo del espacio se acentúa con el capitalismo, ya que este hace del espacio una mercancía factible de tener un precio y de ser intercambiado, más allá de sus habitantes. Y esta característica del espacio capitalista se acentúa en el neoliberalismo. Por lo tanto, para Lefebvre (1991, citado en Gordillo 2019), el espacio abstracto es violento y la producción capitalista del espacio también lo es.

Por su parte, Harvey (2006, citado en Gordillo 2019) también se enfoca en analizar la naturaleza destructiva del capitalismo, y se detiene en el desarrollo geográfico desigual de los territorios para afirmar que “la destrucción opera de manera desarticulada y desigual: destruye algunos lugares y regiones más que otros y crea zonas de sacrificio” (Harvey 2006, citado en Gordillo 2019, 106). Ahora bien, Harvey realiza este planteamiento sobre la destrucción del espacio tomando como punto de partida el concepto de destrucción creativa de Schumpeter (1950, citado en Gordillo 2019). Para Gordillo (2019), este concepto presenta un problema: que el adjetivo creativa abona a una perspectiva positiva y despolitizada del proceso de destrucción capitalista del espacio. En su lugar, el autor propone el concepto de producción destructiva, “que capta el doble movimiento de producción y destrucción sin recodificar a la destrucción como creativa” (108).

Es importante continuar con esta discusión sobre la destrucción del espacio que elabora Gordillo (2019), ya que es sumamente relevante y enriquecedora para analizar los procesos de relocalización. Ciertamente, el autor retoma nuevamente a Lefebvre (1991, citado en Gordillo 2019, 164) para afirmar que “ningún espacio desaparece del todo sin dejar rastros”; y plantea las siguientes preguntas: ¿qué es el espacio?, ¿cómo se produce?, ¿cómo se destruye?, ¿qué es lo que esa destrucción genera? (16). Gordillo introduce la figura conceptual de los escombros como la más adecuada para pensar el espacio desde los procesos de producción, destrucción y reconstrucción, entendida como la “multiplicidad facturada que es constitutiva de todo lugar” (15). Los escombros son parte de los lugares habitados y expresan una multiplicidad de historias. Por tanto, surge el interrogante ¿qué es lo que se altera cuando el espacio es destruido? Gordillo encuentra claves conceptuales a dicha pregunta a partir de Lefebvre, cuando señala “que el espacio está ‘devastado’ y es ‘desvastador’, [y] señala los efectos negativos de esa devastación sobre los cuerpos humanos y las relaciones y prácticas sociales, no sobre ‘el espacio’ en abstracto” (108).

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué es lo que se destruye cuando se procede a la demolición en los procesos de relocalización?

Los escombros como restos del hábitat autoproducido en la cuenca Matanza-Riachuelo

En las entrevistas realizadas a vecinos antes de la mudanza, el mismo día de la mudanza o a quienes decidieron no mudarse, abundan los relatos sobre el proceso de autoconstrucción de la vivienda. Por lo mismo, se podría afirmar que los escombros que se producen luego de la demolición de las viviendas son los restos de un hábitat autoproducido.

En primer lugar, los relatos se crean en relación con las etapas de la construcción de la vivienda: ¿qué se construyó primero y qué ampliaciones hubo después? Esto se vincula principalmente con el crecimiento del grupo familiar, ya que es una práctica común que los hijos e hijas de los habitantes de los arroyos vayan construyendo en altura (sobre la casa de los padres) u ocupando sectores del terreno familiar a medida que entablan relaciones de pareja y tienen sus propios hijos e hijas. También entran en este proceso los ajustes realizados en la vivienda; por ejemplo, levantar el piso de la cocina o del comedor para que no entre más el agua del arroyo durante los recurrentes episodios de inundación:

Recuerdo que, en esos días, mis hermanas y yo ayudamos a mi papá a levantar la parte nueva de la casa, aquella que comenzaba justo después del escalón, la parte de la casa que tenía el piso más alto. Nosotras le alcanzábamos las herramientas y también la mezcla de cemento y arena. (Entrevista a Dora y Soledad, mayo de 2023)

En segundo lugar, los relatos se enfocan en el entorno natural-social en el cual se emplaza la vivienda autoconstruida. Si bien los vecinos padecieron inundaciones y la mayoría ansiaba mudarse para no sufrirlas más, algunos expresaban vinculaciones afectivas con las plantas y los árboles que ellos mismos sembraron a lo largo de los años, con sus vecinos del barrio lindante, y con las tramas y redes institucionales más próximas a las que recurrieron para satisfacer distintas necesidades asociadas con su subsistencia, sobre todo en cuestiones de alimentación y salud.

Como señala Hutta (2020), en los espacios habitados se producen múltiples dinámicas afectivas que no tienen solo que ver con la topofilia (amor por el lugar) ni con la topofobia (su opuesto). Los territorios son experimentados afectivamente, y esos afectos pueden ser mucho más que amor y miedo: “[estos] modelan las capacidades de habitar la territorialidad o dejarla, es decir, para reterritorializar y desterritorializar el espacio” (64). Por su parte, Ingold (2012) señala que el habitar se despliega en “una zona de enmarañamiento” en la que conviven seres humanos y no humanos, y en la que la vida de cada especie contribuye a la existencia de las otras. Es un habitar compartido “en el único mundo donde todos viven” (28), donde “los humanos no son seres, sino devenires” (43), que están en marcha de manera continua y entrelazándose entre sí.

Así, el reconocimiento del hábitat autoconstruido y de la afectividad ligada al lugar en las relocalizaciones, además de expresarse en relatos, se manifiesta en gestos. Durante la jornada de mudanza, los grupos familiares toman la difícil decisión de que algún miembro se quede a ver y registrar la demolición de la vivienda. Tal es el caso de Luis, exvecino de El Trébol, que se quedó junto a una de sus hijas a presenciar la demolición de todas las viviendas que habían autoconstruido los distintos integrantes de su grupo familiar, en el lote que había adquirido más de veinte años antes de la mudanza. Mientras la cuadrilla municipal procedía a la demolición, Luis señalaba los árboles que se distribuían por todo su terreno —e incluso más lejos, en los alrededores del arroyo—. Los árboles, que a simple vista pertenecían a la misma especie, eran esquejes de un árbol originario del terreno que se encontraba exactamente junto a la casa de Luis y bajo cuya sombra él creyó “que se iba a morir” (entrevista a Luis y a Belén, marzo de 2022).

Algunos vecinos no veían la demolición in situ, pero sí a través de fotos o en grabaciones de algún familiar o vecino. Mientras recorría Barrio Lindo en la jornada de mudanza de Arroyo del Rey, Hilda contaba que había visto las fotos de la demolición de su casa, mientras se agarraba la cara y se apoyaba sobre el pilar: “allá ya tiraron todo, me mostraron las fotos […] Yo no quería verlas” (registro de la mudanza de Arroyo del Rey, abril de 2023). Una vecina de Medalla Milagrosa, relocalizada en abril de 2024, compartió en su estado de la aplicación WhatsApp el video de la demolición de su vivienda con la siguiente leyenda: “el video que me rompe el alma”.

En los casos más extremos, el autorreconocimiento del hábitat autoproducido y la afectividad ligada al lugar son los motivos para resolver no relocalizarse. Soledad, que nació, se crio y aún vive en la casa del asentamiento de Arroyo del Rey que construyeron su mamá y su papá, expresaba su decisión de no irse: “Yo no tengo problema en irme, pero el tema es que uno fue parte de esto que construimos y eso es lo que hace que cueste [irse]. Tengo miedo de que, al mudarme, mi mamá se enferme y se muera” (entrevista a Dora y Soledad, mayo de 2023). Dora, su familia, su vivienda, su ambiente y su historia estaban enmarañados.

Los escombros como barreras ante nuevas ocupaciones en la sirga

Los escombros son un impedimento ante la posible ocurrencia de una nueva ocupación en los márgenes de los arroyos y componen el paisaje que antecede a la generación de un nuevo proyecto urbano. La Acumar denomina “cicatrización de los espacios demolidos” al proyecto urbano para el uso del espacio liberado donde antes se situaban las viviendas y que, luego de la mudanza, permanece lleno de escombros por tiempo indeterminado. En algunos asentamientos, como El Trébol, la cicatrización consistió en destinar el espacio liberado como zona de recreación para los grupos familiares de la zona lindante, con juegos para niños y mesas con sillas. En otros casos, se vincula a la continuación de la traza de una calle ya existente. No obstante, los vecinos que no se relocalizan manifiestan su preocupación por el destino de ese espacio del barrio demolido luego de la mudanza.

Una vecina del Arroyo del Rey, que vivía a dos cuadras del sitio de la mudanza y demolición, comenta que esa zona era un sitio estratégico para la venta de drogas, ya que allí se accedía fácilmente por dos vías muy transitadas del barrio. Ella también menciona que no sería la primera vez que se volvería a ocupar la zona posdemolición. Con esto se refería a la mudanza de algunas familias, años atrás, a unas viviendas conocidas como “las casitas de Glew”: un proyecto de viviendas que el municipio había construido en el marco de los programas federales de construcción de viviendas. Cabe señalar que, en aquel entonces, la relocalización había sido solo de algunas familias que accedieron a mudarse (registro de la mudanza de Arroyo del Rey, abril de 2023).

Hacia el final de la jornada de mudanza, un grupo de vecinas se acercó al entonces coordinador de Hábitat del municipio para increparlo por las familias que no habían sido incorporadas al listado de las mudanzas, a pesar de vivir en condiciones habitacionales similares, y también por el destino de los terrenos liberados. Ciertamente, días después de la mudanza, los agentes estatales del municipio convocaron a una reunión para discutir con los vecinos sobre el estado y el destino de esos terrenos. Una vecina señaló que había varias pérdidas de agua y el municipio se comprometió a enviar una cuadrilla municipal para resolver ese asunto. También se habló del proyecto urbano que tenían pensado para ese lugar, que consistía en un espacio recreativo con un equipamiento comunitario. Los agentes estatales enfatizaron la importancia de la conservación de la arboleda y se comprometieron a mostrar una propuesta urbana más avanzada en una segunda reunión. Tiempo después, la zona demolida ya no tenía tantos escombros y se podía ver que había sido cercada por una especie de alambrado dispuesto por el municipio.

Durante la entrevista personal, apenas un mes luego de que se mudaran sus vecinos, Dora señaló que “la cuadra era un desastre” y que los agentes estatales primero deberían haber resuelto qué hacer en los espacios liberados sobre el margen del arroyo. En una perspectiva similar, Mirta, vecina del barrio 14 de Noviembre, exigió, durante la mesa de trabajo en su barrio, “sumar a todos” a la discusión sobre la cicatrización, porque “a todos nos afecta cómo va a quedar el arroyo” (registro de la mesa de trabajo en el barrio 14 de Noviembre, noviembre de 2023).

De esta manera, al menos dos temporalidades conviven en los proyectos urbanos para la cicatrización de los espacios demolidos. Por un lado, la urgencia de evitar que sean nuevamente ocupados por grupos familiares que también se encuentran en precariedad habitacional; la demanda de tierra y de solución habitacional en el conurbano bonaerense es muy significativa y siempre hay familias dispuestas a vivir en zonas contaminadas. De hecho, los vecinos lindantes aseguraban conocer personas que estaban esperando a que se concretara la mudanza para “venir a meterse”. Por otro lado, los tiempos de la gestión estatal y de concreción de un proyecto urbano, que son más prolongados e inciertos, probablemente por la disponibilidad de recursos y la falta de articulación entre los actores que los llevan a cabo. Estas temporalidades no coinciden y, como señalaba Soledad, “vivir entre los escombros es difícil, porque es vivir en el medio del desastre” (entrevista a Dora y a Soledad, mayo de 2023).

Los escombros como fuente de recursos para los no relocalizados

Para aquellos vecinos de la zona que no fueron relocalizados, los escombros se convierten en fuente de ingresos o recursos. Los materiales desechables como cartones, vidrios, plásticos y metales pueden reutilizarse o venderse. Esta es una de las actividades de subsistencia más precarizadas en el conurbano bonaerense, que se incrementa en los momentos de crisis económica, como se evidenció en el trabajo de campo a medida que transcurrían las jornadas de mudanzas y demolición.

En la primera mudanza del asentamiento El Trébol, algunos carros de distintos tamaños, tirados a caballo o a tracción a sangre14, iban circulando por el barrio. Algunos se estacionaban para buscar objetos ya prometidos por algún vecino; otros se quedaban más tiempo esperando la demolición. En Medalla Milagrosa, algunos vecinos se quejaban porque tenían que prestar atención para que no les sustrajeran las cosas que depositaban al frente de sus viviendas, a la espera de que los muchachos de la empresa de mudanza se las llevaran. Una de ellas se quejaba: “ni nos fuimos y ya nos están sacando las cosas” (registro de la jornada de mudanza, Medalla Milagrosa, marzo de 2024).

Si bien esta fue una presencia recurrente en cada jornada de mudanza (los camiones de la mudanza o la máquina topadora junto a los carros de desechos), hubo una en particular en la que la búsqueda de materiales posdemolición se recrudeció:

En una esquina, la Defensa Civil frena a un grupo de personas que está esperando con sus carros. Están esperando a que les den el visto bueno para revisar los escombros de las casas que están siendo demolidas. Se los nota desesperados por entrar. Desde su posición, miran los escombros, como buscando algo, como identificando entre los restos qué ir a buscar primero. Un rato antes, el trabajador social del municipio me había contado que el día anterior —hacia el fin de la tarde— había sido un caos, porque mientras la máquina demolía, “todo el mundo se tiraba sobre los escombros y se iba a terminar matando alguien”. Finalmente, escucho a un hombre de la Defensa Civil decir: “Bueno, ahora pueden ir”. Todos salen en corrida hacia los escombros. Comienzan los martillazos y sonidos que indican el intento de fragmentar, separar piezas útiles, vendibles. El hierro es lo más buscado. (Registro jornada de mudanza, Arroyo del Rey, abril de 2023)

Las familias que se mudan desarman partes de su casa con distintos fines: para dárselas a algún familiar o amigo, o para venderlas y obtener fondos que les permitan afrontar gastos en su nueva vivienda. Podemos imaginar, entonces, que los escombros son los restos de casas ya desguazadas. Los tesoros en los escombros no son —ni más ni menos— que los restos de un hábitat ya desintegrado. Eso nos habla de que, como señalaba una vecina de Avellaneda, “siempre hay alguien que está peor. Esos son los que realmente necesitan” (entrevista a Cristina, Avellaneda, mayo de 2011).

Si Bartolomé (1985) ya señalaba cómo las relocalizaciones desarman las redes y estrategias de subsistencia en los barrios desplazados, la demolición muestra que los territorios destruidos también contribuyen a las estrategias de subsistencia de quienes resultan más desfavorecidos.

Los escombros como herramienta de presión

La concreción de la primera etapa de mudanzas en un asentamiento junto con los escombros en las cercanías de los grupos familiares que no se mudaron son, muchas veces, situaciones que favorecen que algunos que dudaban optaran por mudarse en una etapa siguiente o bien que pudieran obtener mejores condiciones en las viviendas recibidas. En la mayoría de los asentamientos, las mudanzas se concretan en distintas etapas. Durante el trabajo de campo, se pudo atestiguar cómo algunos vecinos se decidían a mudarse o a aceptar las viviendas estatales a partir del hecho de que otros vecinos ya se estuvieran mudando, es decir, de que la promesa de las viviendas se volviera real. Aquí se juegan distintas cuestiones.

Por un lado, la desconfianza y la incertidumbre que son propias de los procesos de relocalización (Bartolomé 1985). Si bien las relocalizaciones de la cuenca Matanza-Riachuelo cuentan con el dispositivo de mesas de trabajo, entre la primera notificación de que el asentamiento está afectado y el plan de saneamiento del Riachuelo y la efectivización de las mudanzas transcurrieron casi diez años. La obra de Barrio Lindo se vio afectada por los cambios de Gobierno y la crisis económica: atravesó un reemplazo de responsable, intentos de intrusión y otros exabruptos. En ese periodo de espera, los vecinos vieron aparecer, desaparecer y volver a aparecer a los agentes estatales, y muchos rumores circularon en los asentamientos, desde que la mudanza jamás se concretaría hasta que sí se haría y próximamente. Por otro lado, algunos grupos familiares que no lograron la adjudicación del tipo de vivienda deseada (por ejemplo, obtuvieron una de tres dormitorios cuando habían solicitado una de cuatro) aguantan hasta el último momento para tener mejores condiciones de negociación antes de mudarse. Se podría decir que utilizan la urgencia del municipio por hacer las mudanzas como herramienta de presión.

En ocasiones, los actores estatales también apuestan a que la jornada de mudanza y la demolición ejerzan presión sobre aquellas familias que se niegan a mudarse y que se requiere convencer. Un elemento es determinante para que la presión del grupo familiar sea exitosa: que el municipio cuente con la tipología de dormitorios exigida entre las viviendas finalizadas.

En síntesis, durante el trabajo de campo, se han identificado situaciones en las que las estrategias de presión de uno u otro grupo de actores tuvieron éxito y otras en las que no. Lo cierto es que, ante la urgencia de la mudanza y la evidente demolición de las viviendas lindantes, se generan escenarios que favorecen la tarea de convencer a quienes se niegan a mudarse; o bien de negociar o renegociar con los agentes estatales los términos de la adjudicación.

Los escombros como parte del territorio posrelocalización

Cuando las jornadas de mudanza de un barrio concluyen y cuando ya no hay más instancias de adjudicación y de negociación de los términos, los escombros pasan a ser parte del paisaje cotidiano de los grupos familiares que deciden quedarse. Esto genera nuevos problemas: en los asentamientos, así como en otras formas del hábitat popular, los perímetros de las viviendas se encuentran delimitados por paredes ajenas, por combinaciones de diversos materiales, como alambrados, maderas, bolsas o, a veces, paredes de ladrillo. A medida que se demuele su alrededor, la preocupación de los vecinos es establecer cómo quedará el perímetro de sus casas, para que no estén “tan al descubierto”, por el tema de la seguridad:

R.: Soledad, ¿estuviste presente en los dos días de la mudanza?

S.: El viernes sí, pero el jueves no. El jueves estuve todo el día afuera y, cuando volví en la tarde, lo primero que vi fue una pila de escombros. El viernes, en la segunda jornada de mudanza, lo que me preocupó fue la cuestión de cómo quedaría la casa de mi mamá luego de la demolición. (Entrevista a Dora y a Soledad, mayo de 2023)

También les preocupaba la cuestión de la seguridad, no solo en relación con la delincuencia, sino en un sentido más amplio: la seguridad dominial. Años atrás, cuando recibieron la noticia de que serían relocalizados, el marido de Dora había encabezado a un grupo de vecinos de Arroyo del Rey que no estaban dispuestos a irse, y que se proponían hacer las averiguaciones y trámites correspondientes para obtener la titularidad de la tierra. En los años más recientes, en una de las primeras mesas de trabajo, los agentes estatales informaron que esas tierras pertenecían al barrio privado lindante. Ese barrio ya había iniciado acciones de desalojo contra los grupos familiares del asentamiento para recuperar esas tierras que, desde la perspectiva de la propiedad privada, le pertenecían y estaban siendo usurpadas. En la mesa de trabajo premudanza, los agentes estatales también informaron que Arroyo del Rey había sido incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Consultaron si todos tenían el certificado de vivienda que entrega este organismo. En aquel entonces, los vecinos se dividían entre quienes estaban dispuestos a relocalizarse y quienes no. Más cerca de la fecha de mudanza, y luego de que realizaran una visita a la obra de Barrio Lindo y conocieran las viviendas terminadas, el grupo de los que sí estaban dispuestos a mudarse se fue incrementando. Una vez efectuada la relocalización, Dora (la única vecina que había decidido quedarse) se encontraba expuesta no solo por ser la suya la única casa en pie entre los escombros, sino también por otra condición: su situación de irregularidad dominial y la preocupante posibilidad de ser desalojada.

Reflexiones finales

¿Qué puede aportar a los estudios sobre relocalizaciones el análisis del momento de destrucción, aquel de la producción de escombros? Sin duda, suma una capa más compleja a estos procesos. En sintonía con Gordillo (2019), una multiplicidad de historias de los habitantes de los arroyos —en su diversidad de espacialidades y temporalidades— se enmarañan en torno a los escombros del hábitat autoproducido, asentado en un espacio precario y deteriorado de la ciudad, en terrenos indeseables, con exposición al riesgo ambiental —en términos de esta causa judicial—. No obstante, en ese espacio también se despliegan redes de subsistencia y tramas relacionales a través de las cuales los grupos familiares resuelven su subsistencia cotidiana.

El afecto ligado a esos espacios deteriorados del hábitat urbano no se vincula solo con los aspectos materiales de la subsistencia, sino que también se produce a partir de estrechos lazos con aquel lugar en el que transcurrieron distintos hitos en la historia de esos grupos familiares. En algunos se destaca la condición de la autoconstrucción. Muchas son las viviendas en las que se reconocen las manos productoras —algunas, quizás, ya no presentes al momento de la mudanza—.

Entonces, lo que sucede en torno a los escombros —lo que se dice y se practica— da cuenta de unas desiguales apropiación y ligazón afectiva con ese espacio. En consecuencia, las relocalizaciones afectan diferencialmente a los grupos familiares. Esta afectación, ciertamente, involucra las redes de subsistencia y las tramas relacionales a las que hacen alusión los estudios tradicionales sobre procesos de relocalización —como Bartolomé (1985)—. En algunos casos no deshacer esas redes y tramas está en la base de la decisión de no relocalizarse, pero, combinadas con los afectos ligados al lugar, producen un no mucho más contundente. En algunos grupos familiares, como el de Dora y Soledad, se elige vivir entre los escombros, con todas las dificultades e inseguridades que eso acarrea.

Estos escombros también nos hablan de un proyecto urbano para el barrio y para los vecinos que no se relocalizan. Los escombros son una promesa ante una posible mejora. También son una amenaza, un espacio dispuesto para intrusiones o para actividades ilegales e indeseadas en el lugar. En ambas versiones —la optimista y la pesimista— los escombros son la antesala de un cambio abrupto. Y cuando los escombros se vuelven el medio de subsistencia para quienes están peor, nos muestran la cara más cruda de la subsistencia diaria. Los escombros que para unos son los restos de un hábitat ya desguazado, para otros son una fuente de desechos que puede, al menos, garantizarles un ingreso y permitirles, quizás, un plato de comida.

- Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo). 2010a. “Convenio marco para el cumplimiento del plan de urbanización de villas y asentamientos precarios en riesgo ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo. Segunda y última etapa”. Consultado el 31 de mayo de 2024. http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CONVENIO_2010.pdf

- Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo). 2010b. “Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo”. Consultado el 31 de mayo de 2024. https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/PISA-2010.pdf

- Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo). 2016. “Plan Integral de Saneamiento Ambiental: actualización PISA 2016. Hacia una visión compartida de la cuenca”. Consultado el 31 de mayo de 2024. https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/PISA-2016.pdf

- Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo). 2017. “Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la cuenca Matanza-Riachuelo”. Consultado el 31 de mayo de 2024. https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/protocolo.pdf

- Bartolomé, Leopoldo. 1985. Relocalizados: antropología social de las poblaciones desplazadas. Buenos Aires: Ediciones del IDES.

- Bourdieu, Pierre. 1996. “Espíritus de Estado: génesis y estructura del campo burocrático”. Revista Sociedad 8: 5-29. https://socioeducacion.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/bourdieu-p-espc3adritus-de-estado.pdf

- Bourdieu, Pierre. 2000. “Efectos de lugar”. En La miseria del mundo, dirigido por Pierre Bourdieu, 119-124. Traducido por Horacio Pons. Buenos Aires: FCE.

- Brites, Walter Fernando. 2015. “Repensando el efecto de las relocalizaciones: acerca de la segregación socio-espacial en Posadas”. Revista sobre Estudios e Investigaciones del Saber Académico 9: 87-92. https://doi.org/10.70833/rseisa9item149

- Carman, María. 2017. Las fronteras de lo humano: cuando la vida humana pierde valor y la vida animal se dignifica. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Catullo, María Rosa. 2006. Ciudades relocalizadas: una mirada desde la antropología social. Buenos Aires: Editorial Biblos.

- Ferradas, Carmen Alicia. 1990. Communication Processes in a Development Project: The Yacyreta Hydroelectric Dam Misiones, Argentina. Nueva York: City University of New York.

- Gordillo, Gastón. 2019. Los escombros del progreso: ciudades perdidas, estaciones abandonadas y deforestación sojera en el norte argentino. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Guber, Rosana. 2001. La etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá: Norma.

- Herzer, Hilda, Pedro Pírez y María Carla Rodríguez. 1994. “Modelo teórico-conceptual para la gestión urbana en ciudades medianas de América Latina”. Cepal. https://repositorio.cepal.org/entities/publication/0656b22b-58d4- 4418-aa56-6b40d043c86f

- Hutta, Jan Simon. 2020. “Territórios afetivos: cartografia do aconchego como uma cartografia de poder”. Caderno Prudentino de Geografia: Presidente Prudente 2 (42): 63-89. https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/7883

- Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina). 2022. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. República Argentina. Síntesis de resultados. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/sintesis_resultados_censo2022.pdf

- Ingold, Tim. 2012. Ambientes para la vida: conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología. Montevideo: Ediciones Trilce.

- Lefebvre, Henri. 2013. La producción del espacio. Introducción y traducción de Emilio Martínez Gutiérrez. Colección Entrelíneas. Madrid: Capitán Swing Libros.

- Ley 26168 de 2006. “Ley de la cuenca Matanza Riachuelo”. Consultado el 31 de mayo de 2024. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122769/norma.htm

- Lins Ribeiro, Gustavo. 1985. “Proyectos de gran escala: hacia un marco conceptual para el análisis de una forma de producción temporaria”. En Relocalizados: antropología social de las poblaciones desplazadas, compilado por Leopoldo Bartolomé, 49-66. Buenos Aires: Ediciones del IDES.

- Márquez, Francisca y Eduardo Kingman Garcés, eds. 2023. Ruina y escombro en Latinoamérica: de memorias y olvidos. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

- Massey, Doreen. 2008. Pelo espaco: uma nova política da espacialdade. Traducido por Hilda Pareto Maciel y Rogério Haesbaert. Río de Janeiro: Editora Bertrand.

- Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/el Estado Nacional y otros daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo). 2008. Corte Suprema de Justicia de la Nación. https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=88926

- Merlinsky, Gabriela. 2013. Política, derechos y justicia ambiental: el conflicto del Riachuelo. Buenos Aires: FCE.

- Municipalidad de Almirante Brown. 2019. Atlas ambiental de Almirante Brown, coordinado por Máximo Lanzetta. Adrogué: Municipalidad de Almirante Brown. Consultado el 31 de mayo de 2024. http://www.almirantebrown.gov.ar/bundles/site/pdf/Atlas_Ambiental_AlteBrown_2019.pdf

- Najman, Mercedes y Carla Fainstein. 2018. “Permanecer en los márgenes: relocalizaciones de asentamientos de la ribera del Riachuelo (2010-2017)”. Direito da Cidade 10 (4): 2886-2905. https://doi.org/10.12957/rdc.2018.35773

- Olejarczyk, Romina. 2021a. “Conflictos (y ausencia de conflictos) en las relocalizaciones del Matanza- Riachuelo: reflexiones preliminares en un municipio de la cuenca media”. Geograficando 17 (1): e094. https://doi.org/10.24215/2346898Xe094

- Olejarczyk, Romina. 2021b. “El riesgo ambiental como categoría para relocalizar a la población de los arroyos en el municipio de Almirante Brown”. Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía 30 (101): 1-21. https://doi.org/10.37838/unicen/est.30-315

- RAE (Real Academia Española). 2024. Diccionario de la lengua española. 23.a ed. Versión electrónica 23.8, 2024. https://dle.rae.es/

- Sautu, Ruth, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert. 2005. Manual de metodología: construcción del campo teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Clacso.

- Scharager, Andrés. 2017. “Degradación ambiental en los márgenes urbanos: los efectos sociales de una orden de relocalización en un barrio popular de Buenos Aires”. Revista de Direito da Cidade 9 (3): 1147-1173. https://doi.org/10.12957/rdc.2017.28818

- Segura, Ramiro. 2013. “Los sentidos del lugar: temporalidades, relaciones sociales y memorias en un barrio segregado de La Plata”. Revista Sociedade e Cultura 1 (16): 59-68. https://doi.org/10.5216/sec.v16i1.28209

✽ El artículo surge de una investigación en curso sobre las articulaciones entre riesgo ambiental y experiencias del habitar en el municipio de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dicha investigación es el plan de trabajo de la autora como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y está anclado al proyecto Ubacyt 2023-2025, “Injusticias sociales, espaciales y ecológicas: tensiones entre políticas sociourbanas, habitacionales y ambientales y experiencias del habitar en territorios situados”, dirigido por la Dra. María Carman. Esta investigación cuenta con el financiamiento de dos proyectos más: Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2020, serie A 00783-I-INVI, 2022-2024, “Procesos de relocalización de villas y asentamientos en el AMBA: propuestas teóricas y metodológicas para mejorar sus estándares”, dirigido por la autora y financiado por el Foncyt; y el proyecto PIBAA 2022-2023 n.º 2872021010 0944CO, “La política de relocalización de la cuenca Matanza-Riachuelo en el municipio de Almirante Brown: articulaciones entre la academia y la gestión para una implementación adecuada de la política atenta a los derechos humanos”, dirigido por la autora y financiado por el Conicet.

1 En este artículo se usan indistintamente familia y grupos familiares, ya que ambas son expresiones nativas.

2 Las expresiones en bastardilla citadas a lo largo de este artículo corresponden a categorías nativas o expresiones textuales tomadas de entrevistas y registros de observación, así como de documentos públicos y resoluciones judiciales. Por otra parte, se utilizan comillas para encerrar los extractos textuales más extensos provenientes de estas mismas fuentes.

3 El término cicatrización es propio del lenguaje de las ciencias médicas y alude a “completar la curación de las llagas o heridas, hasta que queden bien cerradas” (RAE 2024). En la cuenca Matanza-Riachuelo se usa para referir a las acciones que los Gobiernos locales desarrollan luego de la relocalización. Estas acciones pueden implicar la construcción de veredas, la instalación de juegos para niños, bancos de plaza y otros elementos propios de la intervención estatal sobre los espacios públicos.

4 Más adelante en este artículo, se detallarán el surgimiento de esta autoridad y sus competencias.

5 El municipio de Almirante Brown se sitúa en el segundo cordón del conurbano bonaerense que rodea a la ciudad de Buenos Aires y forma parte de la cuenca media del río Matanza-Riachuelo.

6 Cabe señalar que estos tres autores son relevantes en el desarrollo de la teoría de relocalizaciones en América Latina, pero no son los únicos. También se destacan, entre otras, las investigaciones de Ferradas (1990) y Brites (2015).

7 Para ampliar en esta cuestión, se aconseja leer el capítulo “Los ríos de Buenos Aires” en Merlinsky (2013).

8 Mientras este artículo estaba en el proceso de su publicación, la Corte Suprema de Justicia anunció que finalizaría su intervención en la mencionada causa. Seguidamente, se accionaron sucesivas oleadas de despidos del personal de la Acumar, especialmente de aquellas áreas abocadas a la intervención territorial, como la que se relata en este artículo. La continuidad de las acciones previstas quedaron en manos del Poder Ejecutivo.

9 El PISA nuclea obras de infraestructura, limpieza de basurales, control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial. En su versión original, las relocalizaciones eran una acción dentro del gran ítem “Limpieza de basurales”. Con la modificación de 2016 adquirió peso propio dentro de este plan de acción (Acumar 2016).

10 Los casos especiales son grupos familiares inscriptos desde hace años para la adjudicación de viviendas en el municipio y que se encontraban, antes de su mudanza, alojados en distintos puntos del partido.

11 Para conocer más acerca de esta cuestión, se sugiere leer Olejarczyk (2021b).

12 Son las condiciones socioeconómicas de la población, la historia de conformación del territorio, los niveles de precariedad en el hábitat, los efectos en la salud por la exposición al riesgo ambiental, entre otros. También se refiere a capacidades técnicas de los Gobiernos locales, como contar (o no) con cuadros técnicos con experiencia y conocimientos en el tema.

13 La noción de lugar, que no será desarrollada en este artículo por motivos de extensión, alude al espacio intensamente apropiado, en el que pueden reconocerse una locación, un escenario local y un sentimiento de lugar (Segura, 2013).

14 Esta expresión se utiliza en Argentina para hacer alusión a la práctica de llevar los carros de recolección de materiales con el esfuerzo del propio cuerpo humano.

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Actualmente, investiga las articulaciones entre el riesgo ambiental —como categoría ordenadora de los procesos de relocalización en la cuenca Matanza-Riachuelo— y las experiencias del habitar de los habitantes de los arroyos en el municipio de Almirante Brown (provincia de Buenos Aires). Entre sus publicaciones están el libro Tiempos y lugares de la política de vivienda (Buenos Aires: Espacio Editorial, 2020), y los artículos “La categoría de riesgo ambiental y las experiencias del habitar en un municipio de la cuenca media del Matanza-Riachuelo”, Cuadernos de Antropología Social 58: 127-144, 2023, https://doi.org/10.34096/cas.i58.13064; y “Postales de relocalización”, Fotocronografías 10 (24): 180-195, 2024, https://seer.ufrgs.br/index.php/fotocronografias/article/view/142250. https://orcid.org/0000-0002-7911-4523 | romiolejar@gmail.com