Deficiencias en la implementación de los estudios afrodescendientes en la educación secundaria en América Latina y El Caribe: una revisión sistemática*

Yeimy Andrea Rivera Cerquera

Universidad Antonio Nariño, Bogotá D. C. (Colombia)

https://orcid.org/0009-0001-3262-7241

Milany Andrea Gómez Betancur

Universidad Antonio Nariño, Bogotá D. C. (Colombia)

https://orcid.org/0000-0001-9362-3896

Recepción: 17 de junio de 2024 | Aceptación: 18 de octubre de 2024 | Publicación: 28 de febrero de 2025

DOI: https://doi.org/10.18175/VyS16.1.2025.2

RESUMEN

El presente artículo busca identificar las deficiencias en la implementación de los estudios afrodescendientes en la educación secundaria en Colombia a partir de una revisión sistemática centrada en América Latina y el Caribe. Para lograrlo se revisaron 2653 contenidos publicados entre 2015 y 2024 en bases de datos y motores de búsqueda especializados (Dialnet, Redalyc, Unesdoc, Jstor, Scopus, Scielo y Google Scholar), de los cuales un total de 29 cumplió los criterios PRISMA y los de inclusión-exclusión definidos por las investigadoras. Los hallazgos revelan una falta de implementación de estos estudios en la región a pesar de los avances legislativos. Aunque se muestran esfuerzos por cumplir la normativa, se evidencia la falta de voluntad de las directivas, el poco seguimiento de las entidades territoriales, la apatía de algunos docentes, la escasez de recursos y materiales didácticos, y la poca preparación docente en esta área.

PALABRAS CLAVE

educación secundaria, enseñanza de las ciencias sociales, estudios afrodescendientes, interculturalidad, revisión sistemática.

Deficiencies in the Implementation of Afro-descendant Studies in Secondary Education in Latin America and the Caribbean: A Systematic Review

ABSTRACT

This article aims to identify the shortcomings in implementing Afro-descendant studies in secondary education in Colombia. The identification is based on a systematic review of Latin America and the Caribbean. A total of 2,653 scholarly texts published between 2015 and 2024 were retrieved from databases and specialized search engines (Dialnet, Redalyc, Unesdoc, Jstor, Scopus, Scielo, and Google Scholar). After revision, a total of 29 publications met the PRISMA and inclusion criteria defined by the researchers. The findings reveal a lack of implementation of these studies in the region, despite legislative advancements. Even though efforts are being made to comply with the regulations, there is a lack of will among school leadership, inadequate follow-up by territorial entities, apathy among some teachers, scarcity of resources and teaching materials, and inadequate teacher preparation in this area.

KEYWORDS

Afro-descendant studies, interculturality, secondary education, social sciences teaching, systematic review.

Deficiências na implementação de estudos afrodescendentes no ensino secundário na América Latina e no Caribe: uma revisão sistemática

RESUMO

Este artigo visa identificar deficiências na implementação de estudos sobre afrodescendentes no ensino secundário na Colômbia, com base em uma revisão sistemática realizada na América Latina e no Caribe. Para isso foram revisados 2.653 artigos entre 2015 e 2024 em diferentes bases de dados e mecanismos de busca especializados (Dialnet, Redalyc, Unesdoc, Jstor, Scopus, Scielo e Google Scholar), dos quais um total de 29 atenderam aos critérios PRISMA e aos critérios de inclusão-exclusão definidos pelas pesquisadoras. As conclusões revelam a falta de implementação destes estudos na região apesar dos avanços legislativos, e embora sejam feitos esforços para cumprir os regulamentos, é evidente a falta de vontade das autoridades sobre o tema, e isso se evidencia com o pouco acompanhamento das entidades territoriais. A apatia de alguns professores, e a escassez de recursos e materiais didáticos, fica evidenciada na pouca preparação docente nesta área.

PALAVRAS-CHAVE

ensino de ciências sociais, ensino secundário, estudos negros, interculturalidade, revisão sistemática.

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2013 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al periodo comprendido entre 2015 y 2024 el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (Resolución A/RES/68/237, 2014). Entre los objetivos que persigue la medida se encuentran reconocer los aportes de este grupo poblacional a la construcción de las naciones, legislar garantizando la inclusión, el trato igualitario y la erradicación del racismo, promover los derechos humanos y favorecer el desarrollo educativo, económico y social de las comunidades (ONU, 2014).

A partir de entonces, países de América Latina y el Caribe en distintos momentos han suscrito y/o ratificado acuerdos con la ONU para el cumplimiento de los objetivos antes reseñados. A esto se agrega el hecho de que varias naciones de la región (cerca de diecisiete) han tenido avances importantes en materia legislativa referida a las poblaciones afrodescendientes en sus territorios (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021), al igual que importantes adelantos respecto de disposiciones normativas específicamente en asuntos relativos a estudios afrodescendientes.

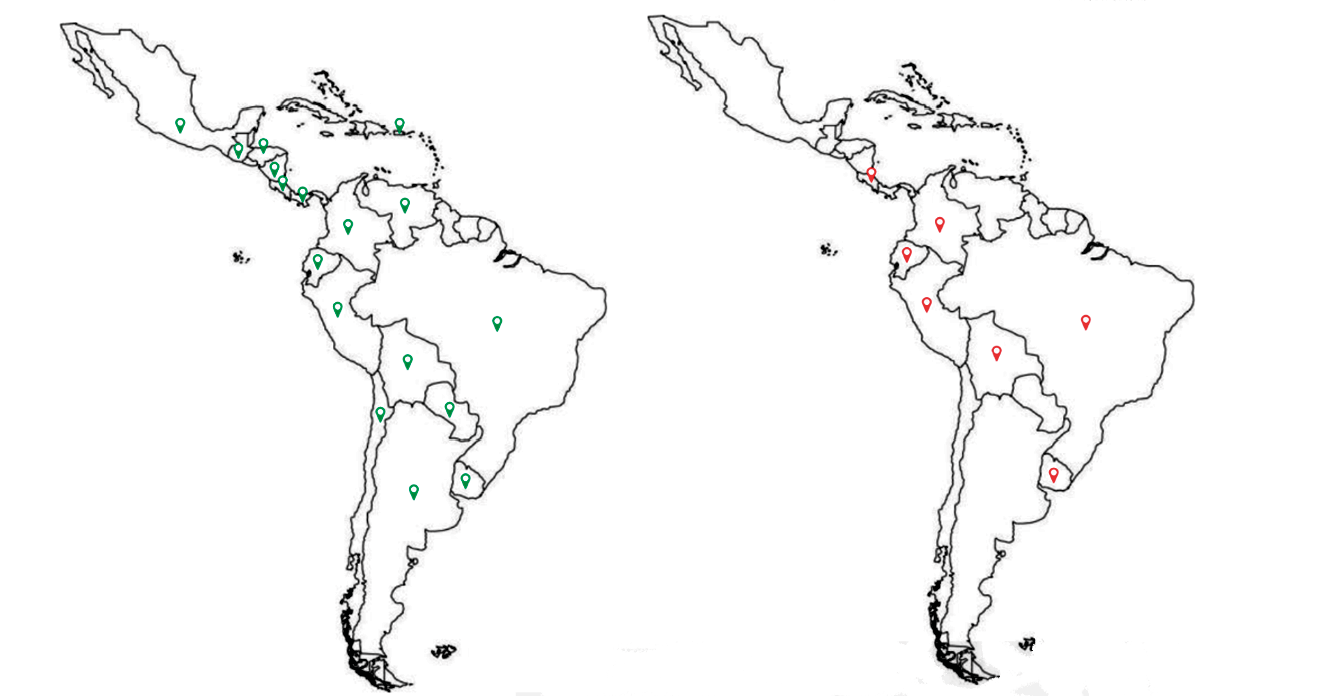

En la figura 1 se puede apreciar la distribución por país de la legislación en favor de los derechos de las personas afrodescendientes en la región, así como la localización de los adelantos normativos en temas educativos y la implementación de estudios afrodescendientes en la educación secundaria, que fueron los lugares seleccionados para la presente revisión. El rastreo de literatura al respecto ubicó los primeros esfuerzos normativos por el reconocimiento de esta población en Colombia con la Ley 70 de 1993 y en Paraguay con la más reciente promulgación de la Ley 6940 de 2022 (que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes).

Figura 1. Países con legislación para la población afrodescendiente (1993-2022) y la implementación de estudios afrodescendientes en la educación secundaria

Legislación para población afrodescendiente![]() Estudios afrodescendientes en secundaria

Estudios afrodescendientes en secundaria

Fuente: elaboración propia basada en la revisión sistemática.

No obstante, la pesquisa bibliográfica realizada ofrece indicios del incumplimiento sistemático en la implementación de leyes y decretos por parte de la institucionalidad y algunos agentes de los Estados respecto a la educación afrodescendiente. Esto lleva a que la educación formal y la escuela como institución social, que tienen asignadas dentro de sus funciones la socialización, la divulgación igualitaria de saberes y la dotación de herramientas para el diálogo, la reflexión, el trabajo cooperativo y la transformación cultural (Téllez Iregui, 2002), continúen reproduciendo privilegios culturales y relaciones sociales de dominación.

Lo anterior se reafirma cuando autores como García-Rincón (2020) y Walsh (2010) plantean que en América Latina las prácticas de enseñanza continúan reflejando la perspectiva eurocéntrica y patriarcal heredada del colonialismo. A pesar de la normativa en torno a la población afrodescendiente, desde la planeación curricular hasta la evaluación educativa en no pocas instituciones se siguen modelos que resaltan la primacía étnica y masculina de élites históricamente poderosas que perpetúan relaciones de dominación, racismo y exclusión, como se mostrará en la presente revisión.

Brasil y Colombia son los países que registran mayor número de publicaciones relacionadas con estudios de la cultura negra en la escuela y de normativa para la implementación de cátedras de estudios afrodescendientes en el sistema educativo formal, principalmente a través de la promulgación de la ley que sienta las bases de la educación nacional en Brasil (Ley 10639 de 2003) y del Decreto 1122 de 1998, que regula el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos (CEA) en todos los establecimientos de educación formal de Colombia. Sin embargo, en ambos casos, la implementación de dichas leyes no ha sido del todo efectiva e, incluso, se ha hecho de formas que perpetúan visiones racistas frente a las poblaciones afrodescendientes.

En el caso colombiano específicamente, la reglamentación de la CEA, su carácter de obligatoriedad, los esfuerzos pedagógicos por su adaptación en distintos contextos escolares y los procesos de formación de docentes para avanzar en su implementación han permitido adelantos en términos de las pedagogías interculturales (García-Rincón, 2020). A pesar de ello, hay un camino largo por recorrer para poder decir que se cumple a cabalidad lo que la ley dispone.

Para Castillo Guzman y Caicedo (2022), la CEA se asienta en un movimiento más amplio de etnoeducación que intenta transformar el currículo nacional en uno con perspectiva intercultural. Los autores coinciden con García-Rincón (2020) al considerar que los lineamientos curriculares de 1999 son innovadores, pero revelan que el avance hacia una educación más inclusiva ha sido lento, puesto que persisten estructuras de pensamiento que favorecen una visión hegemónica mestiza, prevalece aún el racismo epistémico y falta una adecuada formación de los docentes en temas afrocolombianos.

No obstante, a pesar de estas limitaciones, en algunas regiones la implementación de la CEA ha generado cambios significativos en la escuela y la comunidad educativa, pues ha impulsado un proceso de revalorización de la afrocolombianidad que ha sido crucial para la identidad y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes.

Por ello y en sintonía con los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], s. f.) es esencial promover la implementación de estudios interculturales críticos en los sistemas educativos que pongan de manifiesto la producción intelectual y las contribuciones ancestrales de comunidades afrodescendientes. Esta necesidad trasciende el simple reconocimiento y reparación hacia comunidades históricamente marginadas por parte de las instituciones o agentes de los Estados, ya que se convierte en un ejercicio vital para reducir el racismo, la discriminación y las brechas persistentes en áreas como infraestructura, vivienda, territorio, educación, salud y empleo (Walsh, 2010).

Por lo anterior, es indispensable hacer el ejercicio de contextualizar la enseñanza de las ciencias sociales desde los estudios afrodescendientes en las instituciones educativas dando cabida a pedagogías y metodologías otras (Rojas, 2008) que procuren la formación de niños, niñas y adolescentes en ciudadanía como estrategia para consolidar un proyecto ético, político y epistémico desde la educación. Es así como estas acciones pueden generar transformaciones en las relaciones estructurales que mantienen la desigualdad y el racismo en la sociedad colombiana a partir del enfoque de la interculturalidad crítica (Walsh, 2010).

Por esta razón, bajo la perspectiva de Castillo (2008), la escuela debe promover el análisis de la historia cultural y política, así como fomentar la formación ética y política, incluyendo el reconocimiento de las relaciones de poder que subyacen a las rutinas comunicacionales en el aula y fuera de ella. Esto será posible a partir de la implementación de la CEA en todas las instituciones educativas del país, que en definitiva afectará al racismo escolar con propuestas pedagógicas alternativas.

Estos enfoques, especialmente la interculturalidad crítica, han sido abordados en el desarrollo de metodologías y evaluaciones curriculares por varias de las propuestas pedagógicas seleccionadas en el presente trabajo. Así, Walsh (2010) propone descolonizar los conocimientos y saberes coloniales dominantes promoviendo perspectivas alternativas y epistemologías afrocolombianas que reflejen las experiencias y conocimientos locales. A su vez, plantea trabajar hacia la transformación de las estructuras sociales injustas inculcando la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad étnica y cultural.

Autores como Sanabria James et al. (2019) han concluido en algunos de sus trabajos que materializar una educación intercultural en cualquiera de sus dimensiones (lenguaje, historia, geografía, competencias ciudadanas, matemática, ciencia) implica la reestructuración del currículo desde una perspectiva crítica. Igualmente, requiere el establecimiento de un compromiso colectivo por el cambio de estructuras sociales y políticas que aún privilegian elites y acentúan desigualdades sociales en el contexto escolar.

En este orden de ideas, la presente revisión sistemática se planteó las siguientes preguntas de investigación: ¿se implementan los estudios afrodescendientes en la educación básica secundaria en América Latina y el Caribe?, ¿cuáles son las deficiencias en la implementación de los estudios afrodescendientes en la educación secundaria en Colombia? y ¿cómo se pueden mejorar estas prácticas educativas para promover una educación intercultural crítica? Así, para dar respuesta a estos interrogantes se definió como objetivo identificar las deficiencias en la implementación de los estudios afrodescendientes en la educación secundaria en América Latina y el Caribe para analizar su estado actual y vislumbrar carencias, retos y oportunidades de los sistemas educativos.

MÉTODO

Siguiendo las recomendaciones para la elaboración de revisiones sistemáticas en educación propuestas por Sánchez-Meca (2022), este trabajo tuvo en cuenta los ítems de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Page et al., 2021). Se enfocó en literatura científica sobre propuestas pedagógicas de implementación de los estudios afrodescendientes en países de América Latina y el Caribe, y buscó responder a preguntas como ¿en cuáles países de la región se han implementado los estudios afrodescendientes en la educación básica secundaria?, ¿qué falencias presenta la implementación de estos estudios?, ¿cómo se pueden mejorar estas prácticas educativas para promover una educación intercultural crítica? Los resultados de la revisión sistemática se analizaron con el software Atlas.ti.

Rastreo inicial

Para el proceso de búsqueda se seleccionaron publicaciones entre 2015 y 2024 por ser este el periodo de tiempo definido para alcanzar los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. El rastreo inicial se realizó en diferentes bases de datos y motores de búsqueda especializados como Dialnet, Redalyc, Unesdoc, Jstor, Scopus, Scielo y Google Scholar. También se consultaron otros como Eric, Clacso y Science Direct, pero no arrojaron registros con temáticas asociadas al objetivo o las preguntas del estudio.

Se utilizaron como descriptores de búsqueda los términos “estudios afro”, “educación básica”, “propuesta pedagógica” y “enseñanza de las ciencias sociales”. Se incluyeron los operadores booleanos and, and not y or. Teniendo en cuenta la posible localización de los estudios se consultaron los términos de búsqueda en español, inglés y portugués.

Criterios de elegibilidad

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) año de publicación: entre ٢٠١5 y 2024; b) localización del estudio: América Latina y el Caribe; c) tipo de publicación: artículos de revista, libros, tesis; d) temáticas incluidas: enseñanza de las ciencias sociales, estudios afrodescendientes, educación básica, propuesta pedagógica; y e) idioma: español, inglés y portugués. Mientras que los criterios de exclusión fueron a) estudios que no abarquen a estudiantes de básica secundaria y b) estudios que no respondan a las preguntas de investigación de la revisión.

Estrategia de búsqueda

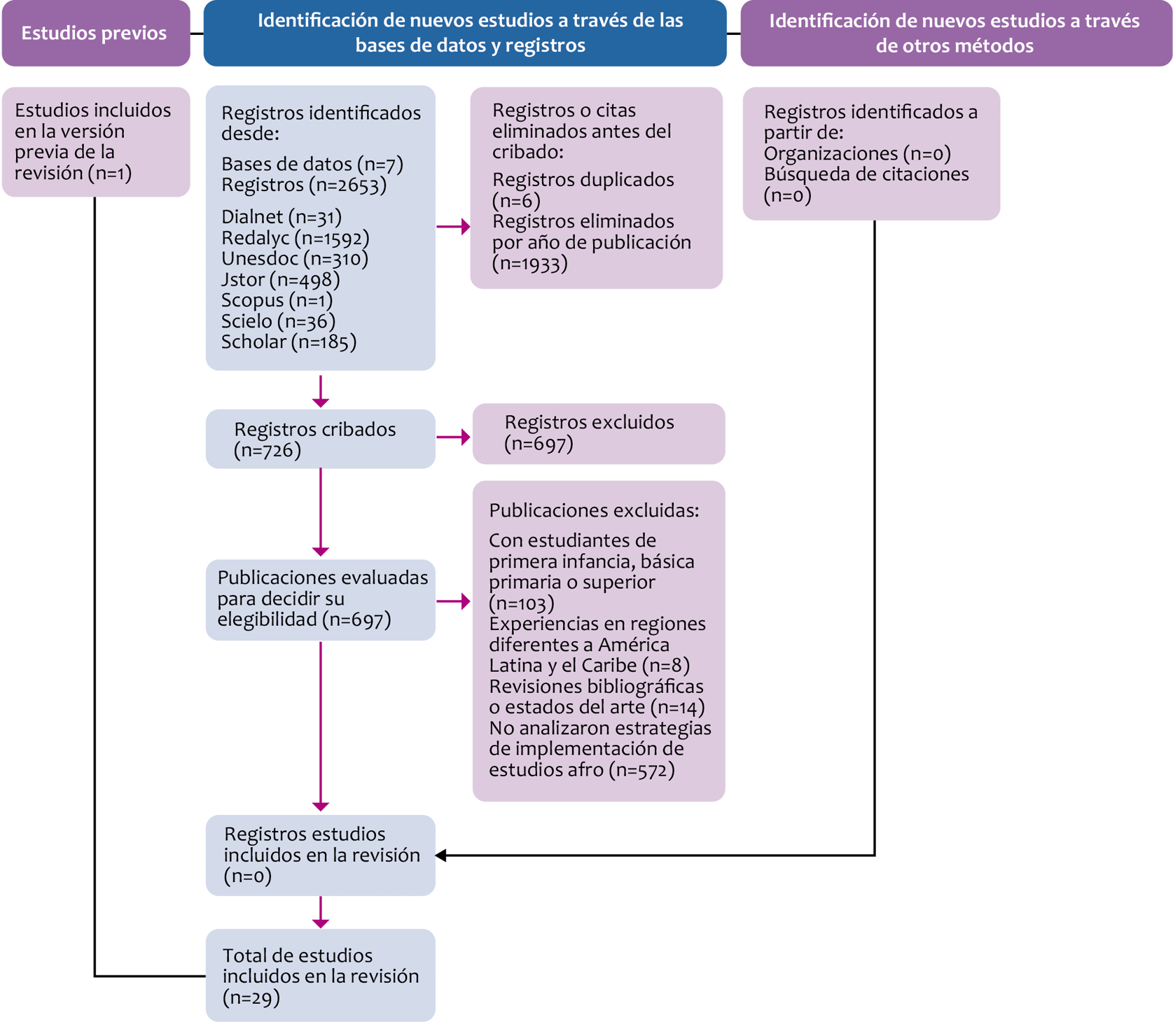

La consulta en bases de datos y motores de búsqueda arrojó 2 653 registros. En algunos de ellos fue necesario ajustar la ecuación de búsqueda para encontrar mayores resultados agregando los términos “estudios afrodescendientes”, “implementación” o “interculturalidad”, como aparece en la figura 2.

Figura 2. Bases de datos y ecuaciones de búsqueda

Fuente: elaboración propia a partir del protocolo de revisión sistemática.

Las publicaciones resultantes se organizaron por categorías como autor(es), año de publicación, localización del estudio, enfoque metodológico y tipo de investigación (Sánchez-Meca, 2022) para facilitar su revisión y posterior análisis con el software Atlas.ti, versión 22. Esto permitió también corroborar la relevancia del estudio, en el sentido de que no se hallaron en el rastreo revisiones sistemáticas sobre el tema a nivel de la región.

Proceso de selección

Para la selección de registros se tuvieron en cuenta los criterios de elegibilidad según PRISMA. Igualmente, se buscó en ellos la presencia de estrategias que permitieran la implementación de estudios afrodescendientes en la educación básica secundaria. Según estos criterios, el año de publicación permitió eliminar 1933 publicaciones. Se descartaron también publicaciones duplicadas (n = 6), y con la primera revisión se seleccionaron 726 estudios. La lectura del título, palabras clave y resumen que se realizó en la segunda revisión permitió dejar por fuera los registros que no estaban temáticamente vinculados al objeto de estudio (n = 697). Los resultados cuantificables de la primera revisión y de la segunda, discriminados por bases de datos, se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda, resultados y revisiones

|

Base de datos |

Ecuación de búsqueda |

Resultados de la búsqueda |

1.ª revisión |

2.ª revisión |

|

Dialnet |

estudios afro AND educación básica |

31 |

19 |

2 |

|

Redalyc |

“enseñanza de las ciencias sociales + estudios afro + educación básica + propuesta pedagógica + imaginarios + interculturalidad + implementación + historia or geografía or competencias ciudadanas” |

1 592 |

517 |

3 |

|

Unesdoc |

estudios afro AND educación básica AND enseñanza de las ciencias sociales AND propuesta pedagógica |

310 |

37 |

0 |

|

Jstor |

((estudios afro) AND (educación básica)) |

498 |

36 |

0 |

|

Scopus |

(TITLE-ABS-KEY (estudios afro) AND TITLE-ABS-KEY (educación)) |

1 |

1 |

0 |

|

Scielo |

estudios afro |

36 |

12 |

1 |

|

Google Scholar |

“estudios afro” AND “educación básica” OR “estudios afrodescendientes” |

185 |

58 46 |

3 20 |

|

TOTAL |

2 653 |

726 |

29 |

Fuente: elaboración propia a partir del protocolo de revisión sistemática.

En esta etapa se excluyeron aquellas publicaciones que se desarrollaran con estudiantes de primera infancia, básica primaria o superior (n = 103); que dieran cuenta de experiencias en regiones diferentes a América Latina y el Caribe (n = 8); que fueran revisiones bibliográficas o estados del arte (n = 14); y que no analizaran propuestas de implementación de estudios afro (n = 572). Se eligieron, entonces, 29 publicaciones que cumplieron todos los criterios. El proceso metodológico de la revisión sistemática se evidencia en la figura 3.

Figura 3. Diagrama de flujo de la revisión sistemática PRISMA

Fuente: elaboración propia a partir del protocolo de revisión PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

RESULTADOS

Como se ha dicho, esta revisión siguió el protocolo de la declaración PRISMA en sus distintas etapas con el objetivo de encontrar publicaciones sobre implementación de estudios afrodescendientes en América Latina y el Caribe. A partir de la consulta en bases de datos con los criterios de elegibilidad establecidos por las autoras y enunciados más arriba, se analizaron los resultados para identificar las deficiencias en la implementación de dichos estudios en la educación secundaria en Colombia.

La tabla 2 presenta en detalle las publicaciones seleccionadas para la revisión. Entre los aspectos relevantes asociados a las categorías de análisis se encuentran el(los) autor(es), el año de publicación, la localización del estudio, el enfoque metodológico y el tipo de investigación.

Tabla 2. Detalle de la selección de estudios

|

Autor(es) |

Año |

Localización del estudio |

Enfoque metodológico |

Tipo de investigación |

|

Posada Escobar y Rozo Sandoval |

2023 |

Colombia |

Cualitativa |

Prácticas pedagógicas interculturales |

|

Ortega Almanza y Castro Puche |

2023 |

Colombia |

Cualitativa |

Transversalización de la CEA |

|

Torres Sánchez |

2023 |

Colombia |

Mixto |

Articulación de la CEA con actividades transversales institucionales |

|

González Vernaza y Armijos Porozo |

2023 |

Ecuador |

Cuantitativa |

Encuesta de percepción |

|

Hernández |

2023 |

Colombia |

Cualitativa |

CEA con herramientas digitales |

|

Santos de Andrade y Mariotto Cerezer |

2022 |

Brasil |

Cualitativa |

Evaluación de implementación de la Ley 10639 de 2003 |

|

Barzano et al. |

2022 |

Brasil |

Cualitativa |

Propuesta de educación |

|

Tessen |

2022 |

Perú |

Cuantitativa |

Modelo sistemático |

|

Arroyo-Oconitrillo |

2021 |

Costa Rica |

Cualitativa |

Análisis de transformación curricular |

|

Calderón Leyton |

2021 |

Colombia |

Cualitativa |

Práctica educativa intercultural |

|

Morales Cabarcas y Moreno Sánchez |

2021 |

Colombia |

Cualitativa |

Análisis de implementación de la CEA |

|

Miranda |

2021 |

Brasil |

Mixta |

Evaluación de implementación de la Ley 10639 de 2003 |

|

Ospino Guerrero et al. |

2021 |

Colombia |

Cualitativa |

Evaluación de implementación de la CEA |

|

Rivas y Banguero Ruiz |

2020 |

Colombia |

Cualitativa |

Implementación de la CEA |

|

Rodríguez Baquero |

2019 |

Colombia |

Mixta |

Análisis de imaginarios |

|

Fernández Ramírez |

2018 |

Uruguay |

Cualitativo |

Análisis de prácticas docentes |

|

Lacerda |

2018 |

Brasil |

Cualitativa |

Análisis de implementación de la Ley 10639 de 2003 |

|

Mina Riascos |

2018 |

Colombia |

Cualitativa |

Estrategia didáctica para fortalecer la implementación de la CEA |

|

Quiñones Salazar |

2018 |

Colombia |

Cualitativa |

Análisis de implementación de la CEA |

|

Reyes Romero |

2018 |

Colombia |

Cualitativa |

Implementación de la CEA |

|

Romero de Gutiérrez y Caro Barrios |

2018 |

Colombia |

Cualitativa |

Propuesta curricular |

|

Zeballos Puccherelli |

2018 |

Bolivia |

Cualitativa |

Propuesta curricular |

|

Fajardo Daza |

2017 |

Colombia |

Cualitativa |

Evaluación de implementación de la CEA |

|

Gamboa Coral |

2017 |

Colombia |

Cualitativa |

Diseño curricular |

|

Girão Pereira Nogueira |

2017 |

Brasil |

Cualitativa |

Análisis de implementación de la Ley 10639 de 2003 |

|

Duarte Rodríguez |

2016 |

Colombia |

Cualitativa |

Práctica pedagógica |

|

Janz |

2016 |

Brasil |

Cualitativa |

Evaluación de implementación de la Ley 10639 de 2003 |

|

Jiménez Rodríguez |

2016 |

Colombia |

Cualitativa |

Evaluación de implementación de la CEA |

|

Ferreira da Silva |

2015 |

Brasil |

Cualitativa |

Evaluación de implementación la Ley 10639 de 2003 |

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de revisión sistemática.

Resulta interesante observar que casi la cuarta parte de los registros se publicaron entre 2018 y 2023, lo que indica que es un tema que solo en los últimos años ha empezado a tener relevancia. El enfoque metodológico que predomina en los estudios es el cualitativo, y el tipo de investigación varía entre evaluaciones y análisis de la implementación, experiencias de implementación y propuestas pedagógicas innovadoras.

Del mismo modo, cabe resaltar que, del total de estudios publicados por país, destacan Brasil y Colombia con el 82,7 %. La figura 4 muestra la localización de los estudios y evidencia que Colombia presenta el mayor porcentaje de experiencias revisadas, seguida de Brasil. Lo anterior coincide con el hecho de que en ambos países existe legislación específica que obliga al sistema educativo a incluir dentro de su planeación institucional y curricular el abordaje de las poblaciones afrodescendientes (Ley 70 de 1993 y Decreto 1122 de 1998, en Colombia, y Ley 10639 de 2003, en Brasil).

Figura 4. Implementación de estudios afrodescendientes en la educación secundaria en países de

América Latina y el Caribe

Fuente: elaboración propia basada en los resultados.

Los estudios restantes se distribuyen por igual en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, con un 3,44 %. Dentro de la normativa que se halló durante la revisión, no se evidenciaron leyes que de manera explícita obliguen a la implementación de los estudios afrodescendientes en estos cinco países.

A pesar de que en Argentina se han dado avances en lo que va corrido del milenio en cuanto al reconocimiento legal de la población afrodescendiente (Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, 2021), aún no se registran publicaciones en estas bases de datos acerca de procesos de implementación de la cultura y la herencia afrodescendientes en el currículo para los grados de secundaria. También es posible encontrar un buen número de estudios referidos a población indígena en países como México, Perú, Bolivia o Ecuador (Sánchez, 2020) y estudios sobre población migrante en países como Chile (Peralta Espinosa y Llerena Rodríguez, 2024), pero pocos sobre los estudios afrodescendientes.

Otra categoría que merece ser analizada es el tipo de texto de los estudios, como se expone en la figura 5. Del total de publicaciones apenas la cuarta parte corresponde a publicaciones científicas (artículos o libros), mientras que los demás estudios son tesis (maestría o doctorado). La literatura académica identificada con la búsqueda facilitó la categorización y el análisis de variables, en contraste algunas de las tesis tuvieron la particularidad de no registrar claramente aspectos como la población, la muestra o la metodología utilizada, o presentaron resultados bastante generales, lo que dificultó su análisis en esta revisión. Esta condición suscitó una inquietud metodológica en torno a la rigurosidad que se exige a investigaciones académico-científicas sobre el tema.

Figura 5. Tipo de texto de los estudios revisados

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios seleccionados en la revisión sistemática.

De los 17 estudios publicados en Colombia apenas el 29,4 % son artículos académicos y libros. Los textos restantes sistematizan experiencias mediante tesis con distintos niveles de detalle en su elaboración. Esto puede dar cuenta de la insuficiente preparación de docentes en la cultura y la herencia afrodescendientes, así como en el proceso de investigación académica en educación (Rojas, 2008). Otra razón que puede ayudar a dilucidar esto es la carencia de recursos conceptuales y metodológicos que se identifica en las instituciones educativas en torno a la implementación.

En relación con el enfoque metodológico, los estudios revisados son de orden cualitativo en un 82,76 % con apoyo en distintas herramientas para la recolección y el análisis de la información, como muestra la figura 6. Las características de la temática facilitaron su tratamiento investigativo desde este enfoque y favorecieron la comprensión de percepciones e imaginarios de la población objeto de estudio. Sin embargo, dada la flexibilidad de la mirada cualitativa, en algunos casos se omiten datos importantes asociados al método o a los resultados, como se mencionó antes. De haber existido mayor precisión en la sistematización de estos aspectos, probablemente se hubiera alcanzado una comprensión más completa de las fases y resultados de los estudios.

Figura 6. Enfoque metodológico de los estudios revisados

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios seleccionados en la revisión sistemática.

Es de anotar también que, probablemente por esta misma falta de precisión, no se registran estudios posteriores que lleven a cabo ejercicios más especializados de consolidación y análisis de la información, como metaanálisis. Durante el ejercicio de revisión sistemática no se halló evidencia de mediciones de impacto o de procesos de evaluación y seguimiento a las experiencias registradas en contextos diversos, salvo el trabajo de Martins Ribeiro (2021), referido al contexto brasilero. Para el caso colombiano, el 88,2 % de los estudios adopta el enfoque metodológico cualitativo, un porcentaje muy similar al de la región.

Respecto a las metodologías desarrolladas en los estudios, la figura 7 evidencia una importante variedad. Así, aunque en casi la tercera parte se usaron estudios de caso, la proporción restante se distribuye entre 10 metodologías que se desprenden de paradigmas comprensivos de las ciencias sociales.

Figura 7. Metodologías desarrolladas en los estudios revisados

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios seleccionados en la revisión sistemática.

En el caso de la muestra poblacional reportada en los estudios, el 40 % de estos no registran la población con la que se desarrolla el proceso de implementación o su evaluación, como se presenta en la figura 8.

Esto puede explicarse en parte por el hecho de que la implementación se realiza en microescenarios (una clase o un taller) y no se especifica el número de personas que conforman la muestra. Para el caso de los estudios que reportan la población, se evidencian muestras dispares que van desde 10 personas o menos hasta más de 300.

Figura 8. Magnitud de las muestras de población en los estudios revisados

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión sistemática.

La figura 9 evidencia que la mitad de los estudios plantean como principal objetivo la evaluación o el análisis del estado de la implementación a nivel institucional, municipal o departamental. Algunos de ellos complementan la evaluación con propuestas pedagógicas para la mejora del proceso de implementación. De igual modo, el 32,14 % se ocupa de caracterizar experiencias de implementación en una o varias instituciones educativas, como adecuaciones al currículo, transversalidad curricular con otras áreas de conocimiento, inclusión de la cultura y la herencia afrodescendientes en actividades institucionales, adaptación de herramientas digitales para la comprensión de la temática, talleres y proyectos comunitarios. Los estudios restantes corresponden a modelos y propuestas pedagógicas que proponen innovaciones curriculares desde la implementación de los estudios afrodescendientes.

Figura 9. Tipo de investigación de los estudios revisados

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios seleccionados en la revisión sistemática.

Ahora bien, respecto a los hallazgos, la figura 10 muestra los resultados positivos reportados por los estudios seleccionados en términos de la implementación. Dentro de estos se encuentran el reconocimiento de la cultura y la herencia afrodescendientes por parte de estudiantes, docentes y padres de familia; la valoración de su potencial como gestora de los diálogos entre lo plural y lo singular; el compromiso de docentes con los procesos de implementación; o la utilización de pedagogías interculturales críticas como sustento conceptual y metodológico de las intervenciones (Duarte Rodríguez, 2016; González Vernaza y Armijos Porozo, 2023; Posada Escobar y Rozo Sandoval, 2023; Reyes Romero, 2018; Rivas y Banguero Ruiz, 2020; Torres Sánchez, 2023).

Figura 10. Resultados positivos en la implementación de los estudios afrodescendientes

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la revisión sistemática de los estudios seleccionados.

No obstante, también resaltan resultados no deseables del proceso de implementación de manera recurrente. La figura 11 expone algunos de ellos, como la negligencia frente a la obligatoriedad de los estudios afrodescendientes en la educación básica; la falta de recursos conceptuales y materiales didácticos que faciliten la implementación; el desconocimiento de la cultura africana, afrolatinoamericana y afrocaribeña; la escasa formación docente en la temática; o la falta de seguimiento a las políticas y acciones afirmativas diseñadas para las poblaciones afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras y quilombolas.

Figura 11. Resultados negativos en la implementación de los estudios afrodescendientes

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la revisión.

Así, otros de los resultados negativos encontrados son el desconocimiento por parte de instituciones educativas y docentes de la vulnerabilidad del contexto afrodescendiente; las prácticas de aula que no respetan habilidades, estilos ni ritmos de aprendizaje diversos; la preponderancia de la valoración numérica sobre los procesos de aprendizaje; la reducción de la implementación de los estudios afrodescendientes a los actos conmemorativos y las actividades artísticas.

Los estudios afrodescendientes en la educación básica secundaria

Parece ser una constante en las publicaciones analizadas que las estrategias para la implementación de los estudios afrodescendientes surgen desde la ausencia de la temática en la educación formal. La figura 12 agrupa las necesidades que evidencian los autores para implementar los estudios afrodescendientes de manera satisfactoria y en cumplimiento con la normatividad existente.

Figura 12. Necesidades para la plena implementación de los estudios afrodescendientes

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la revisión sistemática de los estudios seleccionados.

En algunos de los trabajos se hace referencia al desconocimiento de los saberes ancestrales (Posada Escobar y Rozo Sandoval, 2023; Zeballos Puccherelli, 2018), a la confrontación entre distintos tipos de saberes (Calderón Leyton, 2021), a la lucha colectiva por la reivindicación de la cultura propia (Rivas y Banguero Ruiz, 2022) o a las contribuciones de las comunidades afrodescendientes a la historia y la cultura nacionales (Ortega Almanza y Castro Puche, 2023; Ferreira da Silva, 2015; Torres Sánchez, 2023). Estas referencias, en suma, surgen desde la necesidad de resignificación de la historia de los afrodescendientes y la replantean como una problemática que motiva el diseño y la ejecución de acciones pedagógicas en torno a la cultura y la herencia afrodescendientes en la educación secundaria.

Otras publicaciones enfatizan la necesidad de adaptación curricular a los estudios afrodescendientes. En ellas los autores analizan la falta de contenidos en los planes de estudio, la importancia de la descolonización en los contenidos curriculares (Jiménez Rodríguez, 2016; Reyes Romero, 2018; Santos de Andrade y Mariotto Cerezer, 2022) o la exclusión de la cultura y la herencia afrodescendientes en los proyectos educativos institucionales (PEI) (Quiñones Salazar, 2018) y de la gestión directiva. Las ausencias o exclusiones de la temática se atribuyen en estos trabajos, en parte, a la tendencia colonialista que aún persiste en el diseño curricular en instituciones educativas de todos los niveles en los países de la región.

Para autores como Hernández Arzuza (2023), Barzano et al. (2022) y Calderón Leyton (2021), la distancia que se establece entre la cotidianidad de las familias y la ejecución del currículo formal y eurocentrado de la escuela reduce en mucho el efecto de intervenciones pedagógicas alternativas. Esto refuerza el argumento de otros autores que plantean la omisión de los saberes ancestrales en los currículos como evidencia de un racismo promotor de discriminación y exclusión sociales (García-Rincón, 2020).

Resultan llamativos los análisis de autores como Mina Riascos (2018), Duarte Rodríguez (2016) y Fajardo Daza (2017), que rescatan los efectos de la implementación de los estudios afrodescendientes en la resignificación de la identidad y la valoración de las costumbres propias como estrategia de empoderamiento. Así como la transformación de los climas institucionales, que, a partir del cambio generado por la implementación, suscitan el reconocimiento y la valoración de la diversidad en la escuela.

En menor medida los estudios analizados atribuyen la implementación de la cultura y la herencia afrodescendientes a que la normatividad respecto del tema se asuma en cada país como una serie de acciones afirmativas (Morales Cabarcas y Moreno Sánchez, 2021). Por lo que varios estudios coinciden al concluir que la obligatoriedad que supone la legislación para población afrodescendiente es abiertamente desatendida, incluso en las instituciones educativas.

No obstante, estos estudios también argumentan a favor de la necesidad de diseñar y ejecutar propuestas pedagógicas interculturales como alternativa a la discriminación étnica estructural aún vigente en las naciones latinoamericanas, a pesar de los avances legislativos (Ospina Guerrero et al., 2021; Janz, 2016; Lacerda, 2018; Miranda, 2021). La escasez de publicaciones sobre propuestas pedagógicas que evidencien estrategias de implementación así lo confirma.

Prácticas educativas para promover una educación intercultural crítica

De acuerdo con la revisión, las acciones pedagógicas emprendidas por los docentes para promover la implementación de los estudios afrodescendientes en la educación secundaria surgen del interés personal por la temática y la voluntad propia por impulsar transformaciones educativas desde lo micro (Quiñones Salazar, 2018; Santos de Andrade y Mariotto Cerezer, 2022). Estos esfuerzos individuales de los docentes en raras ocasiones cuentan con el apoyo de sus pares y de directivos docentes para conseguir mayor impacto de la intervención realizada o para lograr su permanencia a través del tiempo (Ortega Almanza y Castro Puche, 2023).

Otra acción que motiva la implementación de estudios afrodescendientes es el interés de los docentes por llevar a cabo análisis de las deficiencias en el diseño y ejecución de políticas educativas focalizadas o vacíos en la normatividad vigente que conducen por fin a la elaboración de propuestas curriculares otras que abren espacio en la escuela a la interculturalidad (Arroyo-Oconitrillo, 2021; Romero de Gutiérrez y Caro Barrios, 2017).

Así, algunos autores, como Hernández Arzuza (2023) y Tessen (2022), destacan innovaciones curriculares como el uso de herramientas digitales interactivas diseñadas en perspectiva intercultural que facilitan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Tessen (2022), de la misma manera, presenta como innovación un modelo sistemático que contribuye al fortalecimiento de la identidad y el patrimonio cultural.

Por otra parte, como limitante para la implementación de los estudios afrodescendientes desde las prácticas de enseñanza se menciona la escasa preparación docente en la temática (Girão Pereira Nogueira, 2017). Según los estudios analizados, esta situación puede obedecer a la apatía de las facultades de educación por abordar el asunto de la afrodescendencia. Pero también responde al desinterés de los docentes por emprender procesos de actualización y formación autónoma al respecto (Ortega Almanza y Castro Puche, 2023; Calderón Leyton, 2021).

Un elemento que también resulta recurrente en los estudios analizados y que se percibe como limitante es el racismo que persiste en el imaginario de docentes colegas y estudiantes sobre la cultura y la herencia afrodescendientes. En efecto, los docentes que asumen la implementación deben sortear con regularidad prácticas discriminatorias en la escuela (Rodríguez Baquero, 2019; Santos de Andrade y Mariotto Cerezer, 2022).

A este elemento se suma la falta de referentes curriculares que incentiven y faciliten las prácticas pedagógicas de los docentes (Gamboa, 2017). Otros autores van más allá al afirmar que, en ocasiones, instituciones educativas y docentes desconocen la vulnerabilidad del contexto afrodescendiente, lo que conduce a prácticas de aula que no respetan habilidades, estilos y ritmos de aprendizaje diversos.

¿Y el caso colombiano frente al resto de la región?

Es importante resaltar que, dados los hallazgos de la presente revisión sistemática, las experiencias de implementación de la CEA en la educación secundaria en Colombia constituyen un ejemplo significativo de los esfuerzos por incluir la historia y cultura afrodescendiente en el currículo escolar, en comparación con los esfuerzos que se han hecho en la misma materia en otros países de América Latina y el Caribe.

En primer lugar, la existencia de un marco legal específico que establece la obligatoriedad de la CEA en todas las instituciones educativas de Colombia proporciona un mandato claro para su implementación. El establecimiento de la CEA en 1993 y su posterior reglamentación en 2002, como resultado de las luchas sociales, académicas y epistémicas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el país, es una medida para reconocer y difundir la riqueza cultural, histórica y social de estas comunidades, así como una contribución a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

No obstante, a pesar de la existencia hace más de tres décadas de un fundamento legal para la cátedra, uno de los desafíos principales sigue siendo su falta de adecuación en currículos de regiones diversas que incluya la utilización de recursos educativos específicos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Esto ha llevado a una implementación desigual que depende del compromiso y la capacitación de los docentes. Por otro lado, y aunado a lo anterior, la formación insuficiente de los docentes en temáticas asociadas a la afrocolombianidad ha sido también un obstáculo que limita la eficacia de la enseñanza y la profundización en los temas relevantes.

En otros países de América Latina y el Caribe, la inclusión de estudios afrodescendientes en la educación secundaria ha variado ampliamente a pesar de la existencia de un pasado común de colonización, esclavismo y marcada desigualdad social. En algunos países se han implementado leyes similares para incluir la historia afrodescendiente en el currículo escolar, mientras que otros han desarrollado programas específicos sin un mandato legal claro.

Pero, así como la revisión sistemática permitió reconocer elementos paradigmáticos en el modelo colombiano, también mostró patrones similares de avances y desafíos en los procesos de implementación. Tal es el caso de Brasil, en donde la implementación ha sido desigual entre la población. La falta de recursos, la escasa capacitación docente y la resistencia cultural en algunos sectores han limitado el alcance y la profundidad de los estudios afrodescendientes. En ambos casos, el marco legal puede facilitar la inclusión formal de estos temas en el currículo, pero la efectividad de la implementación depende de factores como la capacitación docente, la disponibilidad de recursos educativos y el apoyo institucional.

Otro hecho similar en varios países es el de la participación de organizaciones comunitarias y ONG en la promoción de estos estudios, que a menudo suple la falta de apoyo estatal con el desarrollo de materiales y programas educativos específicos.

La implementación de estudios afrodescendientes en la educación secundaria, tanto en Colombia como en otros países de América Latina y el Caribe, es crucial para promover una educación equitativa y culturalmente relevante. Otros países de la región pueden aprender de las fortalezas y debilidades de la experiencia colombiana y adaptar sus enfoques para mejorar la educación inclusiva y representativa de la diversidad cultural.

Aunque existen desafíos, los esfuerzos en esta dirección son fundamentales para reconocer y valorar la rica herencia afrodescendiente de la región descolonizada, la comprensión de las luchas históricas contra la invisibilización de estas comunidades y la exotización de prácticas educativas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La revisión sistemática de publicaciones sobre la implementación de estudios afrodescendientes en educación secundaria en América Latina y El Caribe, que se desarrolló con el fin de identificar su estado actual y vislumbrar deficiencias, retos y oportunidades del sistema educativo, reveló aspectos interesantes en torno a las categorías de análisis.

A pesar de los avances legislativos concernientes a las poblaciones afrodescendientes, en la mayor parte de los países de la región se evidencia una deficiencia generalizada en la implementación de la temática en el contexto educativo. Colombia y Brasil se destacan por el número de experiencias publicadas a este respecto, situación que coincide además con la existencia de normativa referida al sector educativo.

Es de notar que los países de la región cuentan con gran cantidad de población afrodescendiente. Según datos censales de 16 países recolectados por el Banco Mundial para 2018, en América Latina se reconocían cerca de 133 millones de afrodescendientes, que representaban aproximadamente el 24 % de la población total (Freire et al., 2022). Según el mismo estudio, la distribución de la población en la región también es significativa, ya que en Brasil y Venezuela se concentra casi el 91 % de esta población, y en Colombia, Cuba, Ecuador y México se distribuye aproximadamente el 7 % del restante.

En Colombia, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2018, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera se estimó en 4 671 160 personas, lo que representa el 9,34 % de la población total nacional (DANE, 2021). En Brasil, según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), la población que se autodeclara negra alcanzó la cifra de 20,6 millones en 2022, lo que representa el 10,2 % de la población total nacional (Belandi y Gomes, 2023).

La mayoría de las experiencias de implementación presentan carencias en sus procesos de sistematización desde el punto de vista de la investigación académica. Más allá de las tesis de grado que evidencian los trabajos empíricos en torno al tema, no son muy recurrentes las publicaciones científicas o los estudios de análisis y/o medición de impacto.

El enfoque metodológico cualitativo fue seleccionado por la mayor parte de las publicaciones. En el desarrollo del enfoque seleccionaron también diversas metodologías que permitieron alcanzar distintos grados de comprensión de los fenómenos socioculturales y políticos asociados a la implementación.

Del mismo modo, la definición de las muestras en las publicaciones presentó amplia dispersión. Se hallaron estudios con muestras de 10 sujetos y estudios con muestras superiores a 500 participantes. Esto permitió el conocimiento de múltiples estrategias pedagógicas de implementación que buscaron ajustarse a contextos y realidades bien particulares.

En ese mismo sentido, la necesidad de implementación en contextos educativos disímiles llevó a los investigadores a optar por evaluarla y proponer su consecuente plan de mejoramiento o por crear propuestas pedagógicas alternativas que promovieran una implementación inicial en entornos educativos aislados del proceso.

La diversidad de las estrategias de implementación evidenciadas en los estudios muestra algunas dificultades persistentes en las instituciones educativas, comunes a todas ellas. Autores como Rojas (2008) y Castillo (2008) han expuesto estos obstáculos en ejercicios de caracterización de experiencias de implementación de la CEA. De manera similar, Ribeiro (2021) destaca las limitaciones de propuestas pedagógicas que optan por la interculturalidad en Brasil, las cuales también se observan en Colombia. Estas incluyen la deficiencia de materiales educativos que apoyen el proceso pedagógico (Hernández Arzuza, 2023; Tesen Arroyo, 2022), la reconstrucción histórica alternativa de los contenidos curriculares (Jiménez Rodríguez, 2016; Reyes Romero, 2018; Santos de Andrade y Mariotto Cerezer, 2022) y el mantenimiento de actitudes excluyentes y discriminatorias en el ambiente escolar (Lacerda, 2018; Miranda, 2021).

La función de los docentes en todas las experiencias resultó fundamental y decisiva. Estos fueron los encargados de incitar las propuestas pedagógicas a todo nivel en las instituciones educativas y en las comunidades. Para ello fueron esenciales elementos como la inquietud personal por capacitarse o la elaboración de materiales didácticos para la implementación. No obstante, también fueron decisivos para la implementación elementos como la apatía por la temática que surgía al delegar la responsabilidad de la implementación en sus pares o las actitudes racistas.

La revisión sistemática permitió identificar que la forma en que se incluyen los estudios afrodescendientes en las dinámicas educativas de instituciones y comunidades, así como las dificultades para su implementación, son las mismas en Colombia y en la región. Lo anterior contribuye al conocimiento y la investigación educativa, pues se espera que los diversos trabajos y fuentes analizados proporcionen una visión holística del estado de los estudios afrodescendientes en distintos contextos nacionales y puedan aportar a la identificación de deficiencias existentes, así como a evaluar la efectividad de las intervenciones educativas y, por tanto, conducir hacia una comprensión profunda de las causas subyacentes y las variaciones regionales.

Así mismo, se espera que la documentación de experiencias y desafíos relacionados con los estudios afrodescendientes en el entorno escolar permita favorecer procesos de concienciación en torno a la necesidad de incluir la enseñanza de la historia y cultura afrodescendiente no solo en el currículo, sino en el pleno de la institución educativa. Esto resulta fundamental para promover una educación inclusiva y equitativa que refleje la diversidad cultural de América Latina y el Caribe.

La comparación de diversas experiencias de implementación, facilitada por esta revisión, implica reconocer las mejores prácticas aplicadas en ciertas regiones y escuelas. Esto proporciona un marco valioso para que los responsables de políticas educativas, como gobiernos, directivos y docentes, adopten estrategias exitosas y adapten soluciones innovadoras a sus contextos específicos. Asimismo, se espera que los investigadores en estos temas, así como aquellos interesados en profundizar en el asunto, realicen estudios rigurosos y presenten alternativas realistas de implementación para los estudios afrodescendientes.

Finalmente, todo esto puede ayudar a establecer una agenda de investigación futura orientada a abordar vacíos, áreas poco exploradas o mal comprendidas de la implementación de los estudios afrodescendientes, lo cual redundará en la mejora de la calidad de la educación a partir del diálogo continuo entre académicos, responsables políticos y comunidades. Al mismo tiempo, dota de herramientas o recursos a los docentes y a las facultades de educación para integrar de manera efectiva los estudios afrodescendientes en sus programas de enseñanza.

REFERENCIAS

Arroyo-Oconitrillo, W. (2021). Enseñanza de la historia de África en Costa Rica: hacia un cambio de paradigma. Nodos y Nudos, 7(50), 75-86. https://revistas.upn.edu.co/index.php/NYN/article/view/12478

Barzano, M. A. L., Sampaio, M. C. d. J. y Melo, A. C. (2022). Diálogos entre as escolas e os saberes das comunidades quilombolas: a descolonição/decolonição do curriculo a partir da Lei no. 10.639/2003. Práxis Educativa, 17, 1-18, e19412. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.17.19412.074

Belandi, C. y Gomes, I. (2023). Censo 2022: pela primeira vez, desde 1991, a maior parte da população do Brasil se declara parda. Agencia IBGE. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38719-censo-2022-pela-primeira-vez-desde-1991-a-maior-parte-da-populacao-do-brasil-se-declara-parda

Calderón Leyton, E. (2021). Resistencias, prácticas y narrativas interculturales. Revista CoPaLa. Construyendo Paz Latinoamericana, 6(13), 23-34. https://doi.org/10.35600/25008870.2021.13.0200

Castillo Guzman, E. y Caicedo, J. A. (2022). La inclusión de los estudios afrocolombianos en la escuela colombiana. La lucha por una educación no racista. Revista del Cisen Tramas/Maepova, 7(I), 139-149. http://revistadelcisen.com/tramasmaepova/index.php/revista/article/view/194

Castillo, E. (2008). La cátedra de estudios afrocolombianos es formación en valores. Del racismo en la escuela colombiana. En A. Rojas (coord.), Cátedra de estudios afrocolombianos: aportes para maestros (pp. 55-61). Editorial Universidad del Cauca. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/126544-opac

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2021). Segmentos poblacionales: afrodescendientes. Institucionalidad Social Para América Latina y el Caribe. Recuperado el 5 de abril de 2024 de https://dds.cepal.org/bdips/seg61.php

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (s. f.). Decenio Internacional para los Afrodescendientes. México. https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-internacional-para-los-afrodescendientes#:~:text=La%20Asamblea%20General%20de%20la,31%20de%20diciembre%20de%202024

Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. (2021). Afrodescendientes y equidad racial: recursero normativo y políticas públicas para la comunidad afroargentina. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/afrodescendientes_y_equidad_racial.pdf

Decreto 1122 de 1998, por el cual se expiden normas para el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones. (1998, 18 de junio). Diario Oficial, CXXXIV(43325), 23 de junio de 1998. Colombia. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1861091

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2021). Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras: resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Colombia. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/informe-resultados-comunidades-narp-cnpv2018.pdf

Duarte Rodríguez, A. F. (2016). Pertinencia de la cátedra de estudios afrocolombianos en un contexto de interculturalidad para la superación de las relaciones de discriminación racial y cultural [tesis de pregrado, Universidad Tecnológica de Pereira]. Repositorio Institucional Universidad Tecnológica de Pereira. https://hdl.handle.net/11059/7351

Fajardo Daza, S. P. (2017). Sistematización de experiencias en la implementación de la Cátedra de estudios afrocolombianos en tres instituciones educativas de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca [tesis de maestría, Universidad Católica de Manizales]. Repositorio Institucional-Universidad Católica de Manizales (RI-UCM). https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1769

Fernández Ramírez, M. J. (2018). Racismo y educación en el Uruguay pos-Durban (2001-2018): relatos de experiencias de educadores/as afrodescendientes [tesis de maestría, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. LUME, Repositório Digital. http://hdl.handle.net/10183/181816

Ferreira da Silva, F. E. (2015). A Lei 10.639/03: e a busca por sua efetiva implementação nas instituições de ensino médio em Redenção (CE) [tesis de pregrado, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira]. Sistema de Bibliotecas da Unilab (Sibiuni). https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/162

Freire, G. N., Schwartz Orellana, S. D. y Carbonari de Almeida, F. (2022). Inclusión afrodescendiente en la educación: una agenda antirracista para América Latina. Banco Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/099056005022316092/IDU05497146208ea8042190919d0d27079d7a405

Gamboa Coral, M. R. (2017). Referentes pedagógicos y curriculares que contribuyen a la implementación de la política pública etnoeducativa de los afronariñenses - (PRETAN) en las instituciones etnoeducativas de la Costa Pacífica [tesis de maestría, Universidad de Nariño]. Sistema Institucional de Recursos Digitales - Universidad de Nariño. http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/8941

García-Rincón, J. E. (2020). Educación y resistencia: la creación de un campo epistémico por la intelectualidad afrocolombiana. Revista CS, (30), 17-45. https://doi.org/10.18046/recs.i30.3843

Girão Pereira Nogueira, R. M. (2017). Uma análise da implementação da Lei 10.639/2003 no contexto de escolas estaduais da região do Maciço de Baturité: entraves e possibilidades [tesis de maestría, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira]. Sistema de Bibliotecas da Unilab (Sibiuni). repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2124

González Vernaza, M. J. y Armijos Porozo, I. M. (2023). Identidad cultural afro y percepción de estudiantes en la Unidad de Educación General Básica César Nevil Estupiñán Bass de la parroquia Simón Plata Torres. Revista Científica Hallazgos21, 8(2), 222-232. https://doi.org/10.69890/hallazgos21.v8i2.626

Hernández Arzuza, C. E. (2023). Implementación de los ejes temáticos de la cátedra de estudios afrocolombianos, en el área de ciencias sociales en el grado noveno del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Soledad-Atlántico [tesis de maestría, Universidad Autónoma de Bucaramanga]. Repositorio Universidad Autónoma de Bucaramanga. http://hdl.handle.net/20.500.12749/21120

Janz, R. C. (2016). Lei 10.639/03: o que os alunos do 1°ano do ensino médio sabem sobre a história africana e afro-brasileira? [tesis de maestría, Universidade Estadual de Ponta Grossa]. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEPG_59c0810f5ff3453d5c856f84e38fcfe8

Jiménez Rodríguez, L. F. (2016). De lo propuesto a la realidad: una mirada a la cátedra de estudios afrocolombianos desde tres colegios distritales de Bogotá [tesis de maestría, Universidad Pedagógica Nacional (UPN)]. Repositorio Institucional UPN. http://hdl.handle.net/20.500.12209/1061

Lacerda Campos, L. (2018). Políticas públicas de ações afirmativas: um estudo da implementação da Lei 10.639/2003 e as suas implicações nas Redes Municipais de Ensino de Porto Seguro-BA, Vitória da Conquista-BA e São Carlos-SP [tesis de maestría, Universidade Estadual de Campinas]. https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2018.1061074

Lei 10639 de 2003, altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. (2003, 9 de enero). Diário Oficial da União, 10 de enero de 2003. Brasil. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm

Ley 6940 de 2022, que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes. (2022, 22 de junio). Gaceta Oficial, (140), 20 de julio de 2022. Paraguay.

Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. (1993, 27 de agosto). Diario Oficial, CXXIX(41013), 31 de agosto de 1993. Colombia. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1620332

Martins Ribeiro, A. (2021). Análise das dificuldades de implementação da lei 10.639/2003 na educação baiana: uma revisão sistemática. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 7(1). https://doi.org/10.29327/217514.7.1-16

Mina Riascos, A. (2018). La lúdica como estrategia didáctica para fortalecer la cátedra de estudios afrocolombianos en una institución educativa de Santiago de Cali [tesis de maestría, Universidad Católica de Manizales]. Repositorio Institucional-Universidad Católica de Manizales (RI-UCM). https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2093

Miranda, M. A. (2021). As ações afirmativas na educação e as narrativas dos estudantes negros: desigualdades, protagonismo negro e reparação. O Social em Questão, XXIV(50), 269-292. https://doi.org/10.17771/pucrio.osq.52320

Morales Cabarcas, R. d. C. y Moreno Sánchez, D. A. (2021). ¿Se ha dado cumplimiento al Decreto 1122 de 1994, para la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos consagrada en la Ley 70 de 1993 en los colegios públicos del municipio de Puerto Tejada Cauca en el periodo comprendido entre el año 2013 y el 2019? [tesis de pregrado, Universidad Antonio Nariño]. Repositorio Institucional. http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5717

Ortega Almanza, C. A. y Castro Puche, R. (2023). La transversalidad de la cátedra de estudios afrocolombianos en la educación básica, caso Instituto Freinet municipio de Tolú, Sucre - Colombia. Ciencia Latina Revista Multidisciplinar, 7(4), 8348-8366. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7566

Ospino Guerrero, O. J., Castilla Tijera, O. y Lago de Zota, A. (2021). Impacto de la política pública etnoeducativa colombiana en el currículo de las instituciones educativas afrodescendientes: caso institución educativa Antonia Santos, Cartagena de Indias, Colombia. En C. Lago de Fernández y L. Múnera Cavadia (comps.), Etnoeducación, maestras afrodescendientes, comunidades indígenas en el Caribe Colombiano (pp. 50-72). Editorial Corporación Universitaria de Caribe (Cecar). https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/171246

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372,(71). https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Peralta Espinosa, M. y Llerena Rodríguez, M. (2024). Un acercamiento a la identificación de la población escolar afrodescendiente actual en Chile: criterios sociales y educativos para avanzar a su atención equitativa. Revista de Humanidades, (49), 195-222. https://doi.org/10.53382/issn.2452-445X.778

Posada Escobar, J. J. y Rozo Sandoval, A. C. (2023). Prácticas pedagógicas interculturales: un estudio etnográfico en escuelas multiculturales de Bogotá. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 53(3), 71-96. https://doi.org/10.48102/rlee.2023.53.3.579

Quiñones Salazar, D. F. (2018). La cátedra de estudios afrocolombiana en la Institución Educativa Misional Santa Teresita, Tumaco - Nariño [tesis de pregrado, Universidad de Nariño]. Sistema Institucional de Recursos Digitales - Universidad de Nariño. http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/7947

Resolución A/RES/68/237 de 2014, proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. (2014). Organización de las Naciones Unidas (ONU), 68.o periodo de sesiones, 7 de febrero de 2014, Asamblea General. https://undocs.org/es/A/RES/68/237

Reyes Romero, I. (2018). Educación intercultural dentro de la escuela tradicionalista. Un acercamiento para la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en el Colegio Nuestra Señora del Rosario-Bogotá [tesis de licenciatura, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)]. Repositorio Institucional. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23132

Rivas, E. y Banguero Ruiz, S. J. (2020). Expresiones de identidad e interculturalidad a partir de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos [tesis de maestría, Universidad de Manizales]. Repositorio Institucional Universidad de Manizales (Ridium). https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/5822

Rodríguez Baquero, M. A. (2019). Los afrocolombianos y la CEA: imaginarios sobre la otredad [tesis de pregrado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional, Universidad Santo Tomás. http://hdl.handle.net/11634/21363

Rojas, A. (2008). Cátedra de estudios afrocolombianos: aportes para maestros. Editorial Universidad del Cauca. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/126544-opac

Romero de Gutiérrez, L. H. y Caro Barrios, L. M. (2018). Cátedra de estudios afrocolombianos en el contexto curricular del departamento del Atlántico. Ediciones Universidad Simón Bolívar. https://hdl.handle.net/20.500.12442/3839

Sanabria James, L. A., Sanmiguel Ardila, R. y Schoch Angel, M. (2019). Retos de la educación intercultural trilingüe en el contexto de una isla del Caribe colombiano: caso San Andrés Isla. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación, 10(1), 35-47. https://doi.org/10.18175/vys10.1.2019.04

Sánchez, J. (2020). Etnicidad y educación en Ecuador: la población afrodescendiente e inclusión escolar en Ecuador. Documento de referencia preparado para el Informe GEM 2020: América Latina y el Caribe. Inclusión y educación: todos y todas sin excepción, ED/GEMR/MRT/2020/LAC/14. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374764

Sánchez-Meca, J. (2022). Revisiones sistemáticas y metaanálisis en educación: un tutorial. RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, (13), 5-40. https://doi.org/10.6018/riite.545451

Santos de Andrade, L. y Mariotto Cerezer, O. (2022). Saberes e práticas docentes: implementação da Lei Federal 10.639/2003 na educação básica, Poconé/MT. Revista e-Curriculum, 20(4), 1484-1511. https://doi.org/10.23925/1809-3876.2022v20i4p1484-1511

Téllez Iregui, G. (2002). Pierre Bourdieu: conceptos básicos y construcción socioeducativa. Claves para su lectura. Universidad Pedagógica Nacional.

Tesen Arroyo, J. (2022). Modelo sistemático del patrimonio regional para la identidad cultural en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo [tesis de doctorado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional de la Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/98299

Torres Sánchez, A. H. (2023). Reconociendo nuestra herencia afro: proyecto pedagógico de articulación con la cátedra de estudios afrocolombianos en la Institución Educativa Ciudad Verde (Soacha) [tesis de maestría, Universidad La Gran Colombia]. http://hdl.handle.net/11396/7802

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. En J. Viaña, L. Tapia y C. Walsh (eds.), Construyendo interculturalidad crítica. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello. https://medhc16.files.wordpress.com/2018/06/interculturalidad-crc2a1tica-y-educacic2a6n-intercultural1.pdf

Zeballos Puccherelli, A. L. (2018). Reflexión sobre el proceso de aprobación del currículo regionalizado afroboliviano [tesis de licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés]. Repositorio Institucional de la Universidad Mayor de San Andrés. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/17047

.........................................................................................................................................................

Yeimy Andrea Rivera Cerquera

Candidata a doctora en Educación en la Universidad Antonio Nariño (Colombia) y magíster en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como docente en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Sus temas de interés se centran en educación, currículo e interculturalidad. Su trabajo Relatos de vida de estudiantes de grado noveno en la IED San Agustín en Bogotá: expectativas y proyecto de vida (2014), publicado por el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE) se encuentra entre sus publicaciones más recientes.

Milany Andrea Gómez Betancur

Doctora en Marketing Político e Instituciones por la Universidad Santiago de Compostela (España) y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Medellín (Colombia). Se desempeña como docente en la Universidad Antonio Nariño. Sus intereses de investigación incluyen democracia, ciudadanía y ciencias políticas. Algunas de sus publicaciones recientes son “Jóvenes y contenido político en redes sociales: estudio comparativo en dos instituciones educativas de Colombia”, artículo en coautoría publicado en la Revista Argentina de Estudios de Juventud, (17), e077, https://doi.org/10.24215/18524907e077; y el artículo “Comportamiento político, ¿emocional o racional? El caso de las elecciones a la Alcaldía en Rionegro, Antioquia, 2019”, publicado en coautoría en Estudios Políticos, (66), 73-100. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n66a04 .

*El presente artículo hace parte de la investigación titulada Resignificación del componente de ciencias sociales de la cátedra de estudios afrocolombianos a partir de imaginarios negros. Una investigación con docentes de tres instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá. No contó con financiación y no existe ningún conflicto de intereses por revelar. La contribución de las autoras en la elaboración del escrito se dio de la siguiente manera, Milany Gómez: diseño, recolección de datos, interpretación y análisis, y escritura; Andrea Rivera: diseño, recolección de datos, interpretación y análisis, y escritura. La correspondencia relativa a este trabajo debe dirigirse a Yeimy Andrea Rivera Cerquera (yerivera06@uan.edu.co).