La inteligencia más allá de lo artificial: un enfoque sociocultural para la educación en ingeniería y computación*

Jonathan Álvarez Ariza

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), Bogotá (Colombia)

https://orcid.org/0000-0002-4024-1349

Carola Hernández Hernández

Universidad de los Andes, Bogotá, (Colombia)

https://orcid.org/0000-0002-4062-9140

Milena Benítez-Restrepo

Universidad del Valle, Cali (Colombia)

https://orcid.org/0000-0003-1744-6749

Santiago Ojeda-Ramírez

Universidad de California, Irvine (Estados Unidos)

https://orcid.org/0000-0003-2044-7486

Recepción: 16 de octubre de 2024 | Aceptación: 25 de febrero de 2025 | Publicación: 31 de mayo de 2025

DOI: http://doi.org/10.18175/VyS16.2.2025.3

RESUMEN

La inteligencia artificial (IA) surge en un contexto social, político y cultural, y trae consigo transformaciones individuales, colectivas y globales que permean los sistemas educativos. A pesar de que las herramientas tecnológicas de IA fueron creadas para entornos laborales, hace algunos años han incursionado en los procesos formativos, ámbito al que llegaron para quedarse y donde la educación en ingeniería y computación no es la excepción, como se aborda en el presente artículo. Este fenómeno mundial ha generado incertidumbres, zozobras, desafíos y un sinfín de cuestionamientos, incluida la contemplación de la posibilidad de que todas las herramientas de IA amenacen la existencia de la especie humana. Pero, precisamente, este tipo de inquietudes surgen cuando el foco principal se centra en el diseño y programación de la herramienta per se y se dejan a un lado elementos contextuales, sociales y culturales de los procesos educativos, que también deben ser abordados en la formación de profesionales de ingeniería y computación. Como resultado de la reflexión y los hallazgos de una scoping review de artículos publicados entre 2023 y 2024, junto con las experiencias docentes de los autores, se plantea un enfoque sociocultural para la enseñanza de la IA en los programas de ingeniería y computación, conformado por los componentes cognitivo, situado y crítico.

PALABRAS CLAVE

cultura e inteligencia artificial, educación en ingeniería, enfoque sociocultural en ingeniería, inteligencia artificial.

Intelligence beyond the Artificial: A Sociocultural Approach in Engineering and Computing Education

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) arises in a social, political, and cultural context with individual, collective, and global transformations, which permeate educational systems and processes. Although AI technological tools have been generated for work environments, a few years ago they entered training processes, and they are here to stay. Engineering and computing education is no exception here, as stated and addressed in this article. This global phenomenon has generated uncertainties, anxieties, challenges, and endless questions, even the consideration of the possibility that all artificial intelligence tools threaten the existence of the human species. However, these kinds of concerns precisely emerge when the primary focus is placed on the design and programming of the tool per se, while contextual, social, and cultural aspects of educational processes, elements that must also be addressed in the training of engineering and computing professionals, are sidelined. As a result of reflection and the findings of a scoping review of articles published between 2023 and 2024, together with the teaching experiences of the authors, a sociocultural approach to AI teaching in engineering and computing training is proposed, made up of the cognitive, situated and critical dimensions.

KEYWORDS

artificial intelligence, culture and artificial intelligence, engineering education, sociocultural approach in engineering.

Inteligência além do artificial: uma abordagem sociocultural no ensino de engenharia e computação

RESUMO

A inteligência artificial (IA) surge num contexto social, político e cultural com transformações individuais, coletivas e globais, que permeiam os sistemas educacionais. Embora as ferramentas tecnológicas de IA tenham sido geradas para contextos de trabalho, há alguns anos entraram em processos de formação, e vieram para ficar. Aqui o ensino de engenharia e computação não é exceção, como abordado neste artigo. Este fenómeno global tem gerado incertezas, ansiedades, desafios e questões intermináveis, incluindo a contemplação da possibilidade de que todas as ferramentas de IA eventualmente ameacem a existência da espécie humana. No entanto, é justamente esse tipo de preocupação que surge quando o foco principal está voltado para o design e a programação da ferramenta per se, enquanto aspectos contextuais, sociais e culturais dos processos educativos, elementos que também precisam ser abordados na formação de profissionais de engenharia e computação, acabam sendo negligenciados. Como resultado da reflexão e dos resultados de uma scoping review de artigos publicados entre 2023 e 2024, juntamente com as experiências docentes dos autores, propõe-se uma abordagem sociocultural do ensino da IA na formação em engenharia e computação, composta pelas dimensões cognitiva, situada e crítica.

PALAVRAS-CHAVE

abordagem sociocultural em engenharia, cultura e inteligência artificial, ensino de engenharia, inteligência artificial.

Introducción

Este artículo parte de las reflexiones y experiencias derivadas del trabajo con inteligencia artificial (IA) generativa en los campos de la enseñanza de la ingeniería y la computación del grupo de investigación Educación y Evaluación en las Disciplinas adscrito a la Universidad de los Andes. En particular, surge ante el fenómeno del amplio impulso que la IA generativa ha tenido, especialmente desde 2022 con la popularización de los bots conversacionales, como ChatGPT, que se han posicionado como herramientas con el potencial de revolucionar los espacios de aprendizaje y la forma en que los estudiantes y profesores interactúan y aprenden. A partir de este contexto, se trazaron dos puntos de partida para el artículo. El primero de ellos es una revisión bibliográfica exhaustiva1 (scoping review) de estudios sobre la aplicación de las IA generativas en la enseñanza y el aprendizaje publicados entre los años 2023 y 2024, que muestran el reciente nivel de desarrollo de la IA como campo de investigación en educación. En esta revisión se identificó una serie de aspectos que apuntan hacia una nueva perspectiva del rol de las IA generativas en los salones de clase.

El segundo punto de partida para el artículo consiste en la necesidad de adoptar un enfoque más contextualizado y amplio para el aprendizaje de y con la IA generativa dentro de los programas de ingeniería y computación. En efecto, el conocimiento y apropiación de la IA debe ir más allá de la formación para el trabajo e incluir cómo los estudiantes pueden aprender a vivir y desenvolverse en un mundo cada vez más mediado por esta tecnología, sin dejar de abordar tanto los desafíos como las oportunidades que ella presenta para sus comunidades en contextos específicos, como el latinoamericano, caracterizado por una gran diversidad poblacional y educativa, así como por brechas digitales significativas.

De esta manera, en el desarrollo de este trabajo se propone un modelo de enfoque sociocultural para comprender la IA en la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería y la computación, que también resultará provechoso para abordar las investigaciones sobre IA en estos dos campos. Aquí, el aspecto sociocultural de los contextos educativos se refiere a la construcción de aprendizajes que se da a través de las interacciones entre actores sociales mediadas por herramientas tecnológicas, típicamente en comunidades de práctica, es decir, ese conjunto de actores educativos (estudiantes, profesores, directivos e instituciones) que comparten conocimientos base, saberes, significados y sentidos (Lave y Wenger, 1991).

A continuación, se abordan los antecedentes del modelo de enfoque sociocultural de IA generativa que aquí se propone y se centra la atención en el concepto denominado alfabetización en IA, que es esencial para su desarrollo. Posteriormente, se presenta y describe propiamente el modelo, que integra tres niveles, cognitivo, situado y crítico, y que se inspira en el marco de pensamiento computacional de Kafai et al. (2020) y en la categorización de enfoques en las ciencias de la computación (dominante y centrado en la justicia social) de Vakil (2018). También se indican los diferentes roles que pueden adoptar los profesores en estos tres niveles y que son cruciales para el despliegue de la IA generativa. Finalmente, se narran algunas experiencias educativas que se han desarrollado y que dan contexto al modelo planteado.

Antecedentes

Como se mencionó, uno de los puntos de partida para este artículo fue una revisión bibliográfica (scoping review). La idea original de esta revisión surgió debido a la gran divulgación que se ha hecho de las herramientas de IA generativa en las universidades a las que se encuentran vinculados los autores. Esta socialización se ha llevado a cabo a través de cursos, seminarios, conferencias, muchas veces con expertos en educación, en los que se indica que la IA generativa puede mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y promueve que los profesores fortalezcan habilidades en el desarrollo de materiales educativos de gran impacto o en la forma en que imparten las clases (didáctica). Sin embargo, una de las primeras inquietudes al respecto fue conocer con base en qué evidencia se hacen estas apreciaciones, es decir, qué estudios empíricos respaldan las valoraciones promulgadas y si realmente el uso de IA generativa en las aulas propicia un aprendizaje que es significativo. Se ha destacado la palabra puede, pues pareciese que la herramienta por sí misma es una garantía de aprendizaje según el discurso dominante alrededor del tema.

Para comprender mejor lo anterior, la scoping review partió de una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Scopus, Web of Science (WoS) y ERIC, con la que se recopilaron 146 artículos sobre la IA generativa en la educación en ingeniería y computación. Siguiendo los lineamientos de Arksey y O’Malley (2005) para este tipo de investigaciones, junto con las directrices PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018), se identificaron 24 estudios empíricos que se ocupan de experiencias educativas en las que se hace uso de la IA generativa y que aportan evidencia de aplicación y resultados de aprendizaje medibles desde los enfoques cualitativo, cuantitativo o mixto. Tras el análisis de estos trabajos se identificaron cuatro puntos relevantes, que se explican a continuación.

En primer lugar, la revisión mostró que la mayoría de los estudios se centran en computación a nivel universitario y presentan una tendencia a usar la IA generativa para el desarrollo de habilidades particulares en los cursos principalmente de programación. Los estudiantes usan esta tecnología como un asistente en la escritura de códigos o en la solución de problemas complejos en esta área. Se resaltan las percepciones de los estudiantes sobre el uso de las herramientas en los casos en que se obtuvieron resultados positivos en el aprendizaje; salvo por los estudios que indican que utilizarlas ocasiona problemas relacionados con la sobrecarga cognitiva de los estudiantes, la reducción de la productividad, errores en el proceso de guía, la generación automática de reportes de laboratorio y deficiencias en la comprensión de temáticas propias del área de la programación (Choudhuri et al., 2024; Kim et al., 2024).

En segundo lugar, pocos estudios examinan el empleo de la IA generativa con otros fines a los técnicos. En educación básica, secundaria y media, se exploran usos alternativos de esta tecnología a través de las prácticas culturales de estudiantes latinos y su relación con el arte (Garcia et al., 2024) o en la cocreación de historias y música (Parada-Cabaleiro, 2024). También se recogen las experiencias personales de estudiantes típicamente excluidos de procesos formativos en computación, que incluyen poblaciones negras y latinas (Okolo, 2024). En el caso de la educación universitaria, se utiliza la IA generativa como asistente en el diseño de dispositivos que atiendan necesidades específicas de los usuarios (Shaer y Cooper, 2024) o para la resolución de conflictos en equipos de trabajo (Aggrawal y Magana, 2024).

En tercer lugar, se encuentra perdida la voz de los profesores en el proceso de enseñanza con la IA generativa, excepto por algunos estudios que describen las percepciones de los docentes cuando manejan este tipo de herramientas en sus aulas (Amado-Salvatierra et al., 2024; Morales Chan et al., 2023; Sheard et al., 2024). Adicionalmente, pocos trabajos muestran cómo se pueden desarrollar metodologías educativas que integren la IA generativa (Aggrawal y Magana, 2024; Choudhuri et al., 2024; Lauren y Watta, 2023). Esto lleva a considerar que aún se piensa en el qué, pero no en el cómo: cómo se puede incorporar esta tecnología en las aulas y cuáles serían sus alcances y limitaciones.

Finalmente, se halló que las identidades y los contextos de los estudiantes son invisibles en los trabajos, salvo en las investigaciones como las de Garcia et al. (2024) y Okolo (2024), que reportan que sus participantes pertenecen a poblaciones latinas y afroamericanas. La identidad y el contexto de los estudiantes importan, y este ha sido uno de los principales retos a nivel educativo de la IA generativa, junto con los problemas de sesgo cultural o de género que podrían tener estas herramientas (Long y Magerko, 2020).

Desde nuestra visión como investigadores latinoamericanos percibimos cómo la mayoría de los estudios existentes sobre educación en ingeniería y computación con IA generativa proviene de los Estados Unidos (Crompton y Burke, 2023, 2024; Roberts y Mohamed, 2024) y apunta principalmente a un interés técnico, usando las categorías propuestas por Shirley Grundy (1994). Bajo este tipo de interés curricular, los estudiantes desarrollan unas competencias específicas dentro de un curso, en un ambiente controlado por unos objetivos de aprendizaje preestablecidos. Aquí, la herramienta se incorpora para que el estudiante adquiera unos conocimientos puntuales muchas veces enmarcados en lo que se denomina la educación para el trabajo. Este ha sido el enfoque dominante en computación, como lo describe Vakil (2018), una mirada centrada en que los estudiantes al graduarse buscarán oportunidades laborales en las empresas tecnológicas. Por esta razón, es común que la IA generativa se asocie a descriptores del mundo del trabajo como productividad, disminución de tiempos, optimización y reducción de fuerza laboral, entre otros (Di Battista et al., 2023; Maslej et al., 2024). No se debe dejar a un lado el hecho de que estas herramientas fueron creadas por las grandes empresas de tecnología (Big Tech), como Microsoft o Google, justamente para mejorar la productividad y el desempeño laboral (Di Battista et al., 2023; Taulli, 2024) y que luego se han integrado dentro de los entornos de aprendizaje, sobre todo en la educación superior (Chukwuere, 2024).

También, a partir de nuestra experiencia docente consideramos que la transformación educativa impulsada por la IA no reside solo en sus atributos técnicos, sino también en las mediaciones sociales que enriquecen las prácticas de aprendizaje desde una perspectiva crítica, tal como señala Vygotsky (1979) al destacar la importancia de las interacciones sociales y culturales en este proceso. Anclada en el contexto latinoamericano, la investigación de Kleba y Reina-Rozo (2021) subraya que la adopción de la IA en la educación debe tomar en cuenta las desigualdades socioeconómicas y de acceso en la región, entendiendo que la tecnología puede perpetuar o encarar estas inequidades. Además, plantea que los estudiantes deben ser formados como diseñadores activos de soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades locales y que fomenten la justicia social. En este sentido, el uso de la IA en la enseñanza de la ingeniería y de la computación debe estar profundamente ligado a los contextos socioculturales de Latinoamérica, y es crucial desarrollar una visión crítica que permita a los estudiantes no solo aprender a usar la tecnología, sino también a transformarla para enfrentar los desafíos específicos de sus comunidades.

Sin embargo, la formación en IA como preparación para el mercado laboral tecnificado no es el único enfoque posible en la enseñanza del uso de estas herramientas en la ingeniería y la computación. Aunque el marco de alfabetización en IA ofrece una estructura valiosa para este fin, es necesario ampliarlo o contextualizarlo, ya que se debe pensar en qué significa ser alfabetizado en IA en el contexto latinoamericano. Riley (2008) conceptualiza la ingeniería como una profesión que debe desafiar su alineación tradicional con estructuras de poder que perpetúan la inequidad y reimaginarse para contribuir activamente a la justicia social y ecológica. En esta misma línea, se considera que la alfabetización en IA debe ir más allá de la preparación para el trabajo y centrarse en cómo los estudiantes pueden aprender a vivir y desenvolverse en un mundo cada vez más mediado por esta tecnología, igualmente, ha de abordar tanto los desafíos como las oportunidades que la herramienta presenta para sus comunidades en contextos específicos como el latinoamericano, caracterizado por una gran diversidad poblacional y educativa, así como por brechas digitales significativas.

Alfabetización en IA: educación para vivir en un mundo con IA

La alfabetización en IA es la capacidad de comprender y evaluar tecnologías de IA, interactuar con ellas y tomar decisiones informadas con su apoyo (Chan, 2024). Incluye conocer sus principios básicos, reconocer sus aplicaciones y ser consciente de las repercusiones éticas, sociales y de privacidad de los sistemas que las integran (Chan, 2024). Long y Magerko (2020) han definido la alfabetización en IA como un conjunto de competencias que permiten a los individuos evaluar críticamente estas tecnologías, y comunicarse y colaborar eficazmente con ellas. De esta manera, la alfabetización digital es un requisito previo para la alfabetización en IA, ya que es necesario saber utilizar un computador para dar sentido a la IA. El concepto de alfabetización en IA es útil si se analizan las limitaciones y los problemas de la IA generativa, como el plagio (Baek et al., 2024), la trasgresión de la privacidad, la parcialidad inherente a los sistemas de IA (Buolamwini y Gebru, 2018) y la difusión de información falsa (Crompton y Burke, 2024). En lugar de hacer seguimiento a tecnologías disruptivas como esta, es mejor desarrollar habilidades en los estudiantes y profesores para evaluar y comprender sus posibilidades y limitaciones (Dunnigan et al., 2023; Henriksen et al., 2023).

Buscando delimitar un marco para la alfabetización en IA, Long y Magerko (2020) han definido dieciséis competencias por desarrollar en los alumnos, que abarcan acciones como reconocer artefactos tecnológicos de IA, distinguir entre IA estrecha y general, crear conjuntos de datos de entrenamiento, identificar cuestiones éticas clave, interpretar críticamente los datos, comprender los pasos implicados en la IA y los modelos de aprendizaje automático, entre otras. Paralelamente, los autores ofrecen a los educadores que utilizan o desarrollan sistemas de IA un conjunto de observaciones por tener en cuenta a propósito del diseño de estas tecnologías, que incluyen reparar en aspectos como la explicabilidad, la contextualización de los datos, el fomento de la transparencia y del pensamiento crítico, así como considerar la identidad, los valores, los antecedentes y los intereses de los estudiantes.

Sin embargo, como señala Logan (2024), para evaluar críticamente las tecnologías de IA los estudiantes no solo deben describir las implicaciones éticas de su desarrollo y del uso personal que les dan, sino también examinar cómo ellas refuerzan las desigualdades existentes en sistemas diseñados, por ejemplo, para la vigilancia predictiva o la selección de personal, y prestar especial atención a su impacto en las comunidades de América Latina. Al respecto, en este artículo se considera que el contexto latinoamericano requiere una aproximación más crítica a la alfabetización en estas tecnologías: un enfoque que promueva tomar la IA no solo como una herramienta para desarrollar habilidades técnicas y creativas, sino también para fomentar la conciencia ética, sociotécnica y político-económica (Nichols y Stornaiuolo, 2019). Esta manera de abordar la IA, que alienta a los estudiantes a verla como una herramienta para la justicia social, debe, entonces, basarse en un enfoque sociocultural.

En este sentido, ser alfabetizado en IA en Latinoamérica significa también que los estudiantes deben comprender realidades como las que expone Posada (2022) sobre el data work en países del sur global y ser críticos respecto de ellas. El autor describe cómo las plataformas digitales externalizan el trabajo intensivo de generación, anotación y verificación de datos hacia países en todo el mundo, incluida Venezuela, una nación afectada por una crisis socioeconómica. Este tipo de trabajo, gestionado por algoritmos que controlan a los trabajadores sin otorgarles derechos laborales ni protecciones, reproduce dinámicas coloniales y refuerza desigualdades sociales. Los estudiantes deben ser conscientes de estos desequilibrios de poder en la producción de datos y desarrollar una postura crítica hacia cómo las plataformas y los algoritmos suprimen las voces de los trabajadores. Entender esta colonialidad del trabajo de datos es fundamental para que los estudiantes no solo aprendan a usar la IA, sino para que también cuestionen su impacto en el trabajo, la justicia social y las condiciones laborales en Latinoamérica.

Enfoque sociocultural para la educación en IA generativa en los programas de ingeniería y computación

Con el ánimo de contextualizar la alfabetización en IA en Latinoamérica y ampliar sus posibilidades, se describe a continuación la propuesta de un enfoque sociocultural para abordar esta práctica educativa en las áreas de conocimiento de la ingeniería y la computación. Nuestra aproximación pretende, por un lado, dar forma y guiar las pedagogías de IA orientando los modos como se enseña a usarla y a reflexionar con y sobre ella en estas disciplinas; también busca, por otro, contribuir a los estudios sobre la enseñanza de la IA generativa en estos campos proponiendo que los investigadores se planteen preguntas que aún son escasas en la literatura, sobre todo aquellas concernientes a las posibilidades de entender las interacciones sociales y culturales alrededor de la IA en el contexto latinoamericano. El enfoque se basa en la conceptualización planteada por los autores Kafai et al. (2020) sobre los tres marcos que puede tener la enseñanza del pensamiento computacional: cognitivo, situado y crítico.

Respecto del marco cognitivo, Kafai et al. (2020) explican que se orienta al desarrollo de habilidades y competencias por medio de dotar a los estudiantes con conceptos, prácticas y perspectivas propios de la computación, cuyo aprendizaje toma lugar a lo largo de la educación básica, secundaria, media y superior. Como exponen los autores, se trata del marco que ha dominado en la enseñanza del pensamiento computacional. El marco situado, por su parte, se basa en teorías del aprendizaje como el construccionismo (Papert y Harel, 1991), que sostiene que el aprendizaje es especialmente relevante cuando los estudiantes desarrollan artefactos, en este caso, digitales y computacionales, que pueden compartirse y adquirir sentido dentro de una comunidad. Así, los estudiantes aprenden a programar a través del hacer creativo y compartiendo lo que hacen, por ejemplo, en redes sociales o con otras audiencias. Finalmente, el marco crítico hace hincapié en la reflexión sobre las estructuras opresivas de poder y en resistir a ellas, así mismo, busca facilitar que los estudiantes adquieran agencia gracias al pensamiento computacional mediante la creación y diseminación de contenido digital. A partir de este marco también se procuran poner de manifiesto los retos que deben examinarse a nivel político, moral y ético a través del pensamiento computacional.

Así las cosas, para el enfoque de enseñanza de la IA generativa se propone observar y adaptar los tres marcos de Kafai et al. (2020) de la siguiente manera:

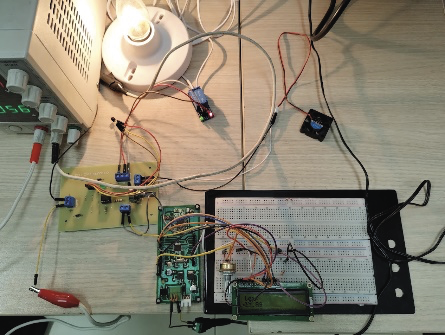

- Componente cognitivo: se usa la IA generativa para enseñar a los estudiantes temáticas concretas del currículo. Se propicia el desarrollo de habilidades y competencias de índole técnica con ayuda de la IA. Su dimensión es la personal, en el sentido de que se trata del desarrollo de habilidades de manera individual en los estudiantes.

- Componente situado: se crean artefactos físicos y digitales a través de metodologías de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en problemas, retos o proyectos, que involucren la IA generativa. Estos problemas o proyectos exploran las necesidades de las comunidades de las que son parte los estudiantes. Su dimensión es la comunitaria.

- Componente crítico: se examinan los retos o problemas de la IA generativa a nivel social, político y ético. Se busca que los estudiantes desarrollen agenciamiento y ayuden a través de él a combatir brechas culturales, sociales o de género que puedan tener los sistemas que integran IA generativa. Su dimensión es la social, la política y la ética.

Figura 1. Componentes y dimensiones del enfoque propuesto para la enseñanza de la IA

generativa

en ingeniería y computación

Fuente: elaboración propia a partir de Kafai et al. (2019).

Con el fin de complementar lo anterior, se definen en la tabla 1 los roles que pueden adoptar los profesores y estudiantes bajo este enfoque y se recoge una síntesis de sus componentes.

Tabla 1. Síntesis de los componentes del enfoque de enseñanza de la IA generativa en ingeniería y computación

|

Marco |

Componentes |

||

|

Cognitivo |

Situado |

Crítico |

|

|

Uso de la IA generativa en el currículo |

Como herramienta para el desarrollo de habilidades y competencias específicas de orden técnico en los cursos. |

Como herramienta que puede ayudar y guiar en la creación de artefactos físicos y digitales orientados a solucionar problemas comunitarios. |

Como herramienta que tiene implicaciones a nivel político, social, ético, entre otros. Importan la identidad y contextos socioculturales de los estudiantes. |

|

Rol del profesor |

Transmisor: el profesor usa la IA generativa como una ayuda para transmitir los contenidos del curso y desarrollar habilidades puntuales en sus estudiantes. |

Facilitador, guía: el profesor propicia espacios en los que la IA generativa se emplea en la ideación y cocreación de artefactos físicos y digitales que pueden ayudar a las comunidades. |

Crítico: el profesor analiza y debate con sus estudiantes las implicaciones políticas, sociales o éticas de la utilización de la IA generativa. |

|

Rol del estudiante |

Pasivo: el estudiante consume y adapta la información suministrada por la IA generativa para sus fines personales de aprendizaje. |

Propositivo: el estudiante diseña y construye artefactos físicos y digitales a través de sus habilidades e ideas con ayuda de la IA generativa. |

Crítico: el estudiante comprende los alcances y limitaciones del uso de la IA generativa y sus implicaciones políticas, sociales y éticas. |

|

Dimensión colaborativa |

Individual. |

Comunitaria. |

Política, ética, social. |

Fuente: elaboración propia a partir de Kafai et al. (2019).

Los tres componentes propuestos han de explorarse en los cursos de ingeniería y computación en la medida en que, por un lado, los estudiantes deben desarrollar unas habilidades y competencias técnicas que se establecen en el currículo y que son necesarias; y, por otro, la formación en estas habilidades y competencias puede propiciarse con la integración de la IA generativa. Sin embargo, también se propone que los componentes situado y crítico sean cubiertos paulatinamente en el currículo con el fin de que los estudiantes comprendan los diferentes alcances y limitaciones que pueden tener cuando usan IA generativa.

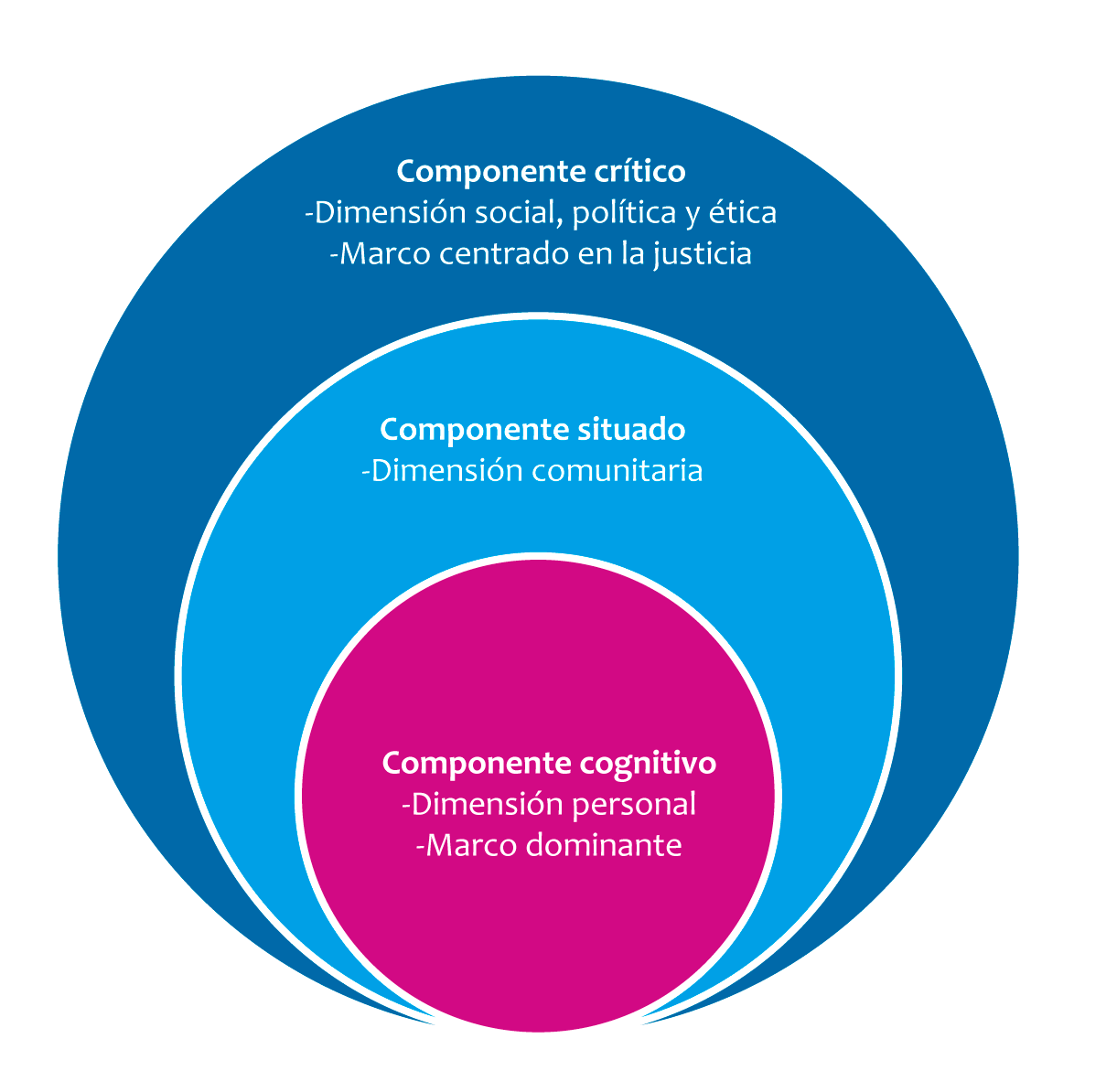

Ejemplo real de una experiencia educativa con las fases PRIOR (planear, revisar, integrar, observar, reflexionar)

Con el fin de avanzar en esta integración y exploración de los componentes del enfoque sociocultural, se propone que los profesores que incorporen o planeen incorporar la IA generativa en el aula sigan las fases denominadas PRIOR (planear, revisar, integrar, observar, reflexionar). Por medio de estas fases se puede alfabetizar a los estudiantes en IA dentro de un contexto haciendo énfasis en las dimensiones políticas, éticas o sociales que puede tener esta tecnología. No obstante, la alfabetización requiere una aproximación multidisciplinar en las materias técnicas y las complementarias del currículo.

Figura 2. Fases PRIOR para que el profesor integre la IA generativa a nivel curricular

desde el enfoque sociocultural propuesto

Fuente: elaboración propia.

Para cada una de las fases se proponen las siguientes preguntas orientadoras y algunas directrices:

- Planear (P). ¿Cómo puedo integrar en la clase o en el currículo la IA generativa? ¿Cómo puedo diseñar actividades que hagan uso de ella? ¿Puedo explorar con estas actividades los componentes situado y crítico? ¿Qué herramienta de IA generativa se adecúa mejor a mis intereses pedagógicos? Además de repasar estas preguntas, se sugiere ensayar las siguientes herramientas de IA: ChatGPT, Google Gemini, DALL.E y Runway ML (para vídeo e imágenes), o AIVA (para música).

- Revisar (R). ¿Qué componentes se exploran con las actividades desarrolladas? ¿En qué momentos de mi clase o del currículo se planea incorporar las actividades o las metodologías activas que hacen uso de la IA generativa? Para el desarrollo de las preguntas (prompts) que se harán a la herramienta se sugiere tomar las directrices de los autores Eager y Brunton (2023). Esto es clave, dado que se ha observado a partir de la scoping review que gran parte del éxito en las metodologías con IA generativa dependen del tipo de preguntas que se planteen.

- Integrar (I). Incorporar la IA generativa en las clases o en el currículo. ¿Los estudiantes la conocen previamente? ¿Qué experiencias tienen con su uso? ¿Saben de sus potenciales riesgos y limitaciones?

- Observar (O). ¿De qué forma los estudiantes interactúan con la IA generativa? ¿Qué tipo de preguntas le hacen? ¿Son preguntas cuya respuesta involucra conocimiento declarativo, son de exploración, son de asistencia o ayuda, buscan consejos, etc.? ¿Los estudiantes obtienen respuestas ambiguas, difíciles de entender, etc.? ¿Las respuestas les ayudan a los estudiantes en el avance de las actividades o en el desarrollo de soluciones a problemas, proyectos, etc.? Se sugiere aclarar siempre las dudas que se presenten y complementarlas con los contenidos del currículo. De igual manera, conviene hacer seguimiento del impacto de la IA generativa en los estudiantes. Si el interés es evaluar la alfabetización en IA, se recomienda usar las escalas y encuestas estandarizadas de los autores Knoth et al. (2024) y Pinski y Benlian (2023), al igual que revisar las competencias en IA propuestas por Long y Magerko (2020).

- Reflexionar (R). ¿Qué actitudes observé con el manejo de la IA generativa en los estudiantes? ¿Cuáles aspectos fueron positivos y cuáles negativos en su uso? ¿Puedo mejorar la metodología para su incorporación futura en otros cursos? ¿Podría crear mis propias herramientas de IA generativa para orientarlas hacia los intereses del curso o currículo?

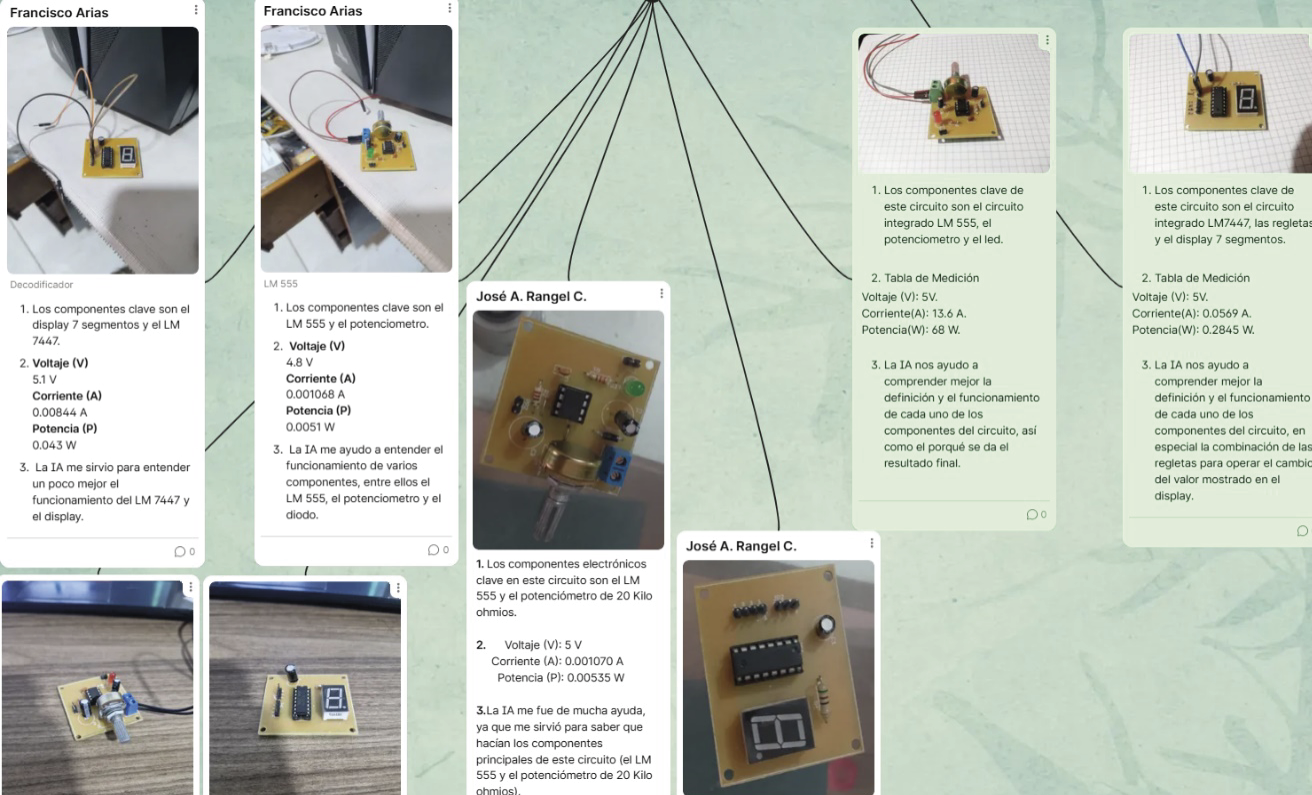

Aplicación de las fases PRIOR en algunas clases del programa Tecnología en Electrónica

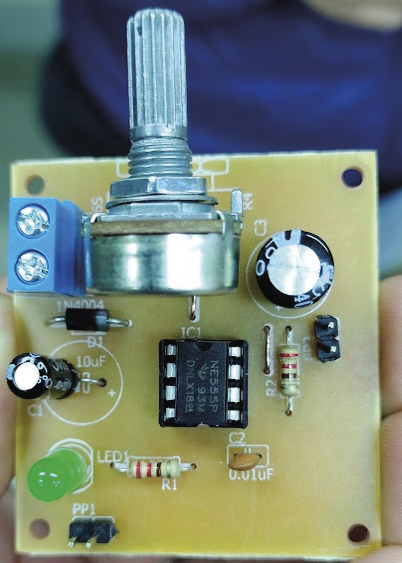

En el área de la electrónica se ha incorporado la IA generativa como un recurso complementario en ciertas temáticas del currículo, particularmente en cursos introductorios. Actualmente, esta implementación se encuentra en una fase de exploración de las potencialidades de la IA generativa en el ámbito educativo. Así, se comparten dos ejemplos de su utilización en las materias de Introducción a la Tecnología en Electrónica y Controladores Lógicos Programables (PLC). En ambas materias se utilizó la IA generativa Google Gemini: en la primera se usó para reforzar los conceptos relacionados con los temas de circuitos impresos, soldadura de componentes electrónicos y acondicionamiento de señales de sensores, vistos en clase; en la segunda se empleó para el desarrolló del proyecto final sobre las temáticas de industria 4.0 y automatización industrial con PLC. Dado que los estudiantes solo asisten a estas clases una vez por semana, la IA ha sido útil para proporcionar un soporte educativo adicional entre clases.

En Introducción a la Electrónica, con el fin de hacer un primer acercamiento a la herramienta de manera estructurada, se diseñó una matriz que los estudiantes deben completar cuando la usan. En ella se incluyeron ejemplos de cómo formular preguntas relevantes para facilitar la interacción. Los estudiantes deben llenar la matriz según su comprensión de las respuestas que reciben de la IA frente a las preguntas relacionadas con los temas abordados en las clases. Esta metodología busca no solo reforzar los contenidos del curso, sino también fomentar una interacción crítica y efectiva con herramientas de IA generativa.

Tabla 2. Ejemplo de matriz de integración de la IA generativa en el curso Introducción

a la Electrónica, desarrollada por un estudiante

|

Componente electrónico |

Pregunta que |

Función (lo que me dice |

Función (lo que entiendo) |

Voltaje (V) y corriente de funcionamiento (si se indica) |

|

LM555 |

Tu rol es ser profesor de ingeniería electrónica en un curso introductorio. Describe qué componente es un LM555 en máximo tres párrafos e indica para qué se usa principalmente. |

Imagina un pequeño chip o circuito integrado que funciona como un relojero muy versátil. Ese es el LM555. Es un circuito integrado temporizador que se utiliza para generar pulsos, retardos de tiempo y oscilaciones. |

Es un chip que sirve para generar retrasos de tiempo, que se utiliza para diseñar circuitos que requieran temporización o generación de señales. |

Funciona en un rango de 4,5 V hasta los 16 V. |

Fuente: material de clase diseñado por los autores y diligenciado por un estudiante.

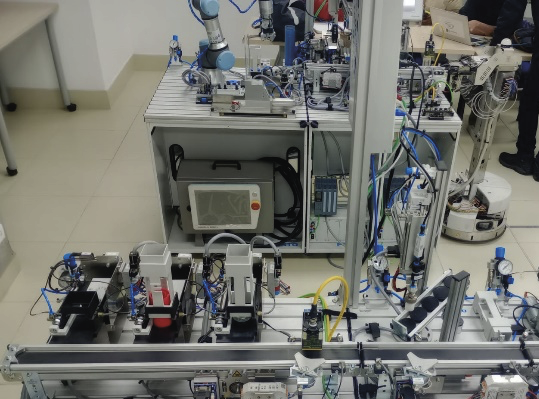

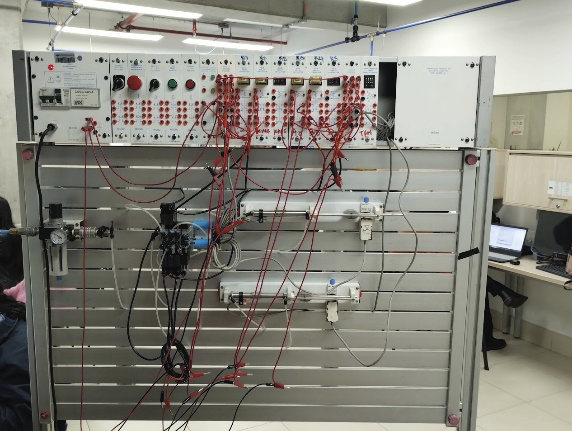

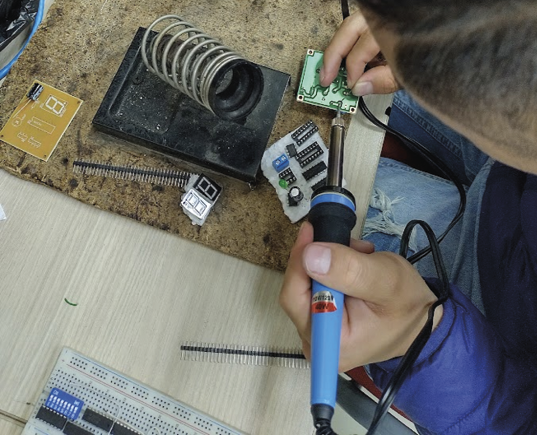

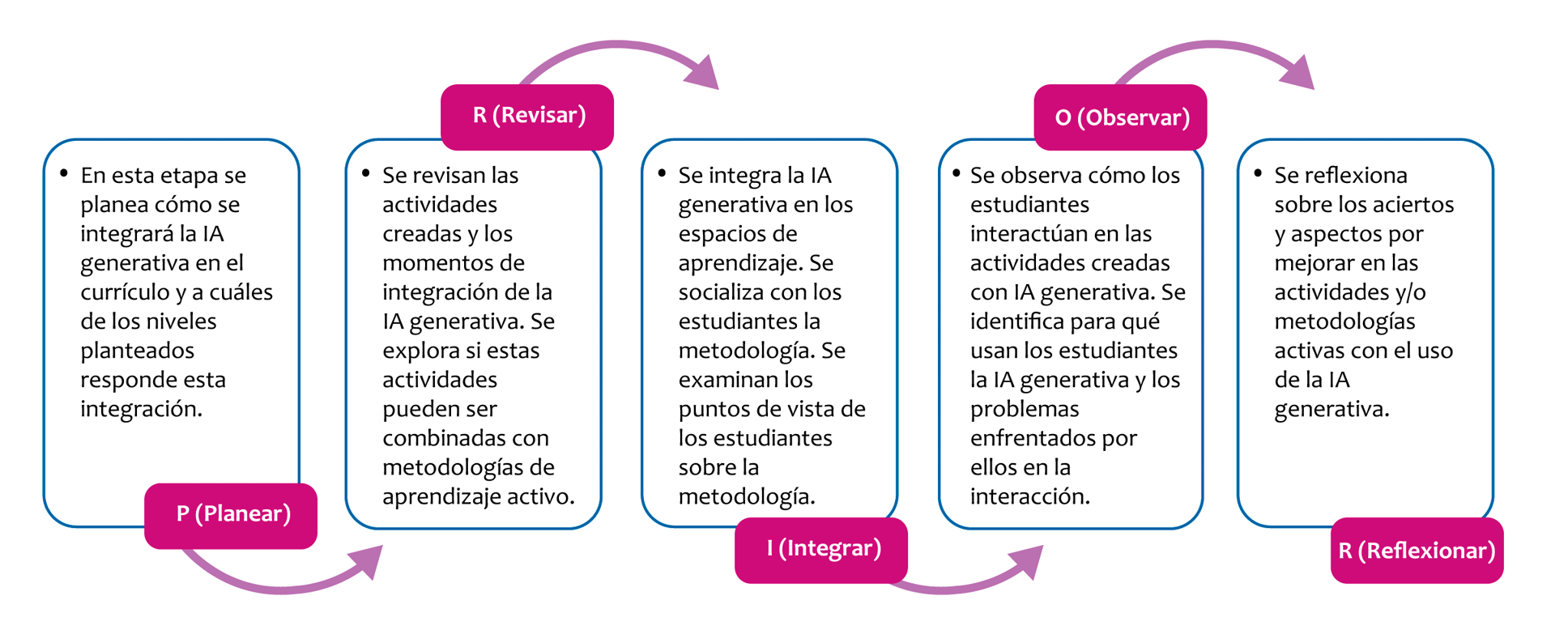

Una vez los estudiantes llenan la matriz se procede a la etapa de implementación, en la que ponen en práctica los conceptos aprendidos a partir de su interacción con la IA. Se propone que para esta etapa el docente evalúe las matrices diligenciadas y haga el acompañamiento respectivo para aclarar dudas o reforzar el aprendizaje a través de la IA. En la figura 3 se muestran algunos ejemplos de este proceso. En las fotografías de la parte superior, los estudiantes trabajan en la automatización de una celda de manufactura FESTO MPS (modular production system) y un proceso industrial neumático. Aquí, los estudiantes preguntaron a la IA sobre componentes industriales que no comprendían, como sensores o actuadores, y sobre su función en la automatización propuesta como proyecto final. En la parte inferior, un estudiante aplica instrucciones recolectadas por la IA para la soldadura de componentes electrónicos en un circuito impreso, resultado final de la actividad. De este modo, en los cursos se ha usado la IA generativa para expandir el conocimiento de ciertas temáticas que, por motivos de tiempo, no alcanzan a abordarse completamente en las clases.

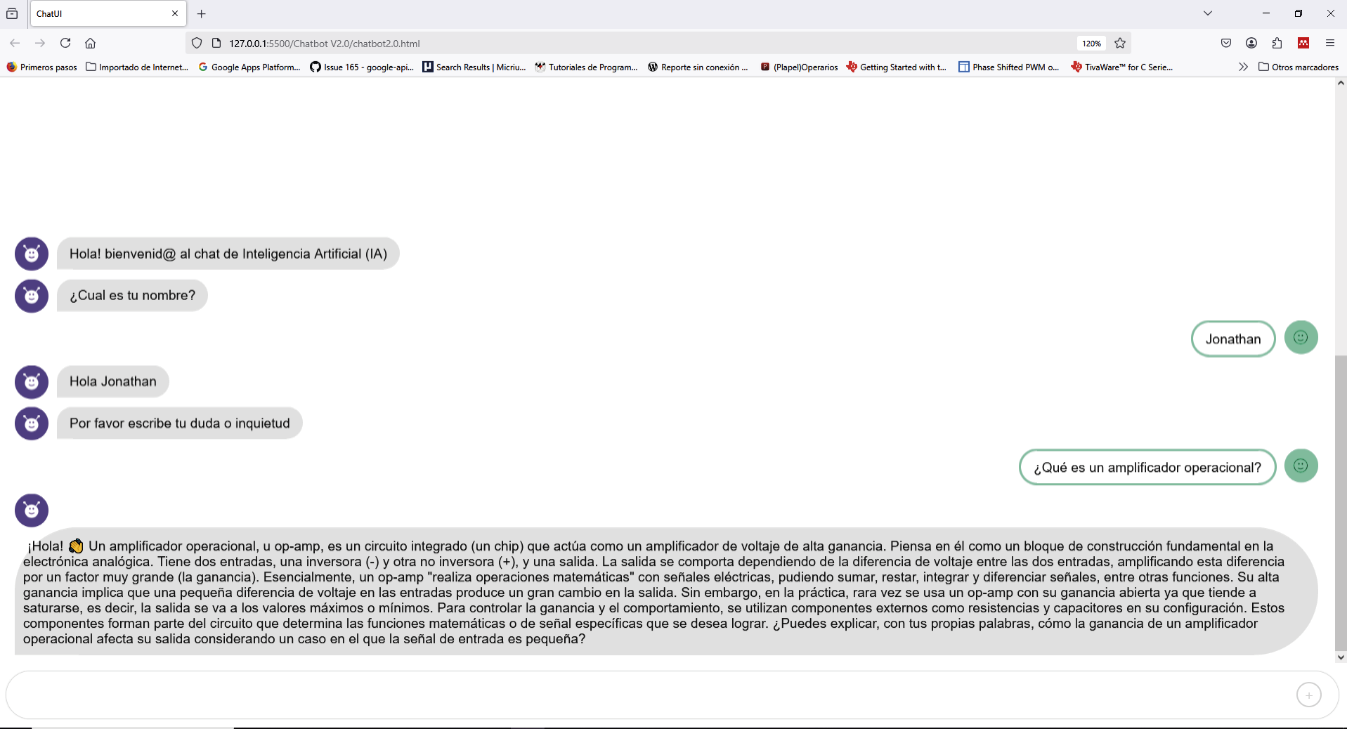

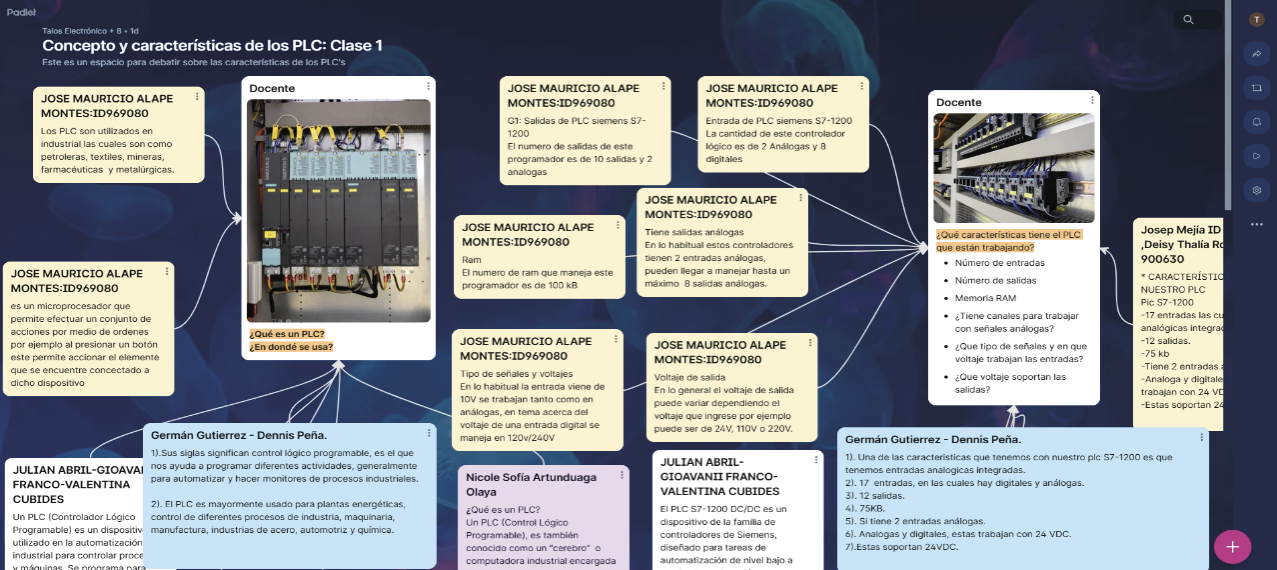

Tanto en Introducción como en Controladores Lógicos Programables (PLC), los estudiantes usaron un chatbot específicamente diseñado por el profesor para responder a preguntas en el campo de la electrónica con la IA generativa Gemini. Este chatbot estaba disponible para los estudiantes dentro de la plataforma virtual Moodle, en la cual están todas las actividades de los cursos. En el caso específico de PLC, los estudiantes usaron la IA con el objetivo de identificar el funcionamiento de componentes electrónicos como sensores y actuadores, así como de aprender conceptos básicos de programación en Ladder, entre otros, para la celda de manufactura FESTO MPS 4002 y para el desarrollo de secuencias neumáticas.

Figura 3. Proceso de implementación con ayuda de la IA en Introducción a la Tecnología en Electrónica.

|

|

|

|

|

|

Fuente: fotografías tomadas por los autores.

Figura 4. Interfaz del chatbot diseñado para las clases

Fuente: captura tomada por los autores.

Asimismo, para identificar y analizar cómo los estudiantes estaban usando la IA de manera transversal en el programa de Tecnología en Electrónica, se desarrollaron actividades con Padlet y una encuesta final3. En cuanto a lo primero, la figura 4 muestra varios ejemplos del uso de Padlet de acuerdo con lo propuesto por el docente de las clases.

Figura 5. Ejemplos del uso de Padlet de los estudiantes

Fuente: capturas tomadas por los autores.

Con miras a futuras implementaciones, se planea desarrollar una herramienta de IA generativa propia basada en Google Gemini, para lo cual se ajustará la información presentada a los estudiantes y se diseñarán preguntas que promuevan una reflexión más profunda sobre el campo de la ingeniería electrónica, así como sobre las implicaciones sociales y éticas de la tecnología. Se considera que el uso de estas herramientas no solo debe enfocarse en mejorar competencias técnicas, sino en generar espacios de debate que permitan compartir experiencias y fomentar una comprensión crítica del uso de la IA. Se ha observado que algunos de los estudiantes desconocen estas tecnologías y otros muestran desinterés en utilizarlas, lo cual es un área para investigar más a fondo en futuras intervenciones y estudios. A nivel ético y de usabilidad de la IA, según las respuestas a la encuesta mencionada, los estudiantes consideran que es posible hayan incurrido en prácticas de plagio. También revelan que han tenido malas experiencias con algunas de estas herramientas, relacionadas con la alucinación, información inconclusa o su inutilidad o imposibilidad de implementarse dentro de sus actividades. Estas cuestiones merecen un análisis posterior en el marco de esta propuesta.

La experiencia con el uso de la IA generativa en las clases de ingeniería electrónica se alinea bastante bien con el modelo PRIOR. En la fase de planear (P), se decidió cómo integrar la IA generativa en el currículo, específicamente para los temas de diseño de circuitos impresos, soldadura de componentes electrónicos e industria 4.0. Se optó por utilizar Google Gemini, una herramienta adecuada para los intereses pedagógicos, y se diseñaron actividades en las que los estudiantes interactúan con la IA para complementar los contenidos de los cursos. Además, se han explorado tanto el nivel situado como el crítico, ya que no solo se busca reforzar habilidades técnicas, sino también fomentar una reflexión sobre las implicaciones sociales y éticas del uso de IA.

En la fase de revisar (R), se aseguró que las actividades estuvieran alineadas con los marcos y niveles establecidos en el plan curricular. Durante la planificación también se prestó especial atención a la formulación efectiva de preguntas para la IA siguiendo directrices como las de Eager y Brunton (2023), pues se reconoce que la calidad de las preguntas es clave para el éxito de las metodologías.

Al llegar a la fase de integrar (I), se examinó qué conocimientos previos tenían los estudiantes sobre la IA generativa y sus posibles riesgos. Esto permitió adaptar las actividades y comenzar con una introducción guiada, en la que los estudiantes usaron la matriz para formular preguntas efectivas a la IA. Durante la fase de observar (O) se prestó atención a cómo interactúan los estudiantes con la IA. Se analizó el tipo de preguntas planteadas y si las respuestas de la IA eran útiles para su proceso de aprendizaje o si presentaban fallas, como la ambigüedad. Este análisis permitió complementar la información proporcionada por la herramienta con el contenido del currículo y reflexionar sobre el impacto de esta tecnología en el aprendizaje.

Finalmente, en la fase de reflexionar (R), se consideraron las actitudes de los estudiantes hacia la IA generativa y los aspectos positivos y negativos observados. Esta reflexión ayudó a pensar en cómo mejorar la metodología para futuras clases e incluso considerar la posibilidad de desarrollar herramientas de IA generativa propias, ajustadas a los intereses del curso y las necesidades pedagógicas. A partir del ejercicio también se propone diseñar instrumentos de evaluación, por ejemplo, se podría adaptar la rúbrica de pensamiento crítico elaborada por la Universidad de Eastern Illinois4.

Conclusiones

Las conclusiones de este artículo resaltan el papel transformador que la IA generativa puede desempeñar en la educación en ingeniería y computación, especialmente cuando se aborda desde un enfoque sociocultural. Se ha explorado cómo, más allá de las aplicaciones técnicas de la IA, su integración en los entornos educativos requiere un marco crítico que permita a estudiantes y profesores reflexionar sobre las implicaciones sociales, éticas y políticas del uso de estas tecnologías. Este enfoque no solo se alinea con las teorías de Vygotsky (1979) y su énfasis en la mediación social del aprendizaje, sino que también reconoce las especificidades del contexto latinoamericano, tal como lo plantean Kleba et al. (2021) al advertir sobre las desigualdades de acceso y las dinámicas de poder que influyen en la adopción de la tecnología.

Una de las observaciones clave de este estudio es que, aunque la IA generativa ha sido ampliamente promovida como una herramienta que puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evidencia empírica que sustenta estas afirmaciones es aún limitada. Los resultados de la revisión bibliográfica muestran que diversos estudios sobre IA generativa en educación tienden a centrarse en su aplicación técnica, como el desarrollo de habilidades de programación en el nivel universitario (Choudhuri et al., 2024; Kim et al., 2024). Si bien estos trabajos destacan los beneficios percibidos por los estudiantes, también revelan desafíos significativos como la sobrecarga cognitiva y la reducción de la productividad. Estos hallazgos sugieren que la implementación de la IA generativa en el aula debe ser cuidadosamente planificada, considerando tanto sus fortalezas como sus limitaciones.

Otro aspecto importante es que los estudios que exploran el uso de la IA generativa con fines más allá de los técnicos son escasos, lo que subraya la necesidad de ampliar las investigaciones hacia aplicaciones que aborden contextos socioculturales y permitan una reflexión crítica sobre el impacto de la tecnología en diferentes comunidades. En este sentido, trabajos como los de Garcia et al. (2024) y Okolo (2024) proporcionan valiosos ejemplos de cómo la IA puede integrarse en proyectos culturales y artísticos que conectan a los estudiantes con sus identidades y contextos locales. Estos enfoques tienen el potencial de enriquecer la enseñanza de la IA en niveles educativos más diversos, como la educación secundaria y media, al igual que fomentar una alfabetización en IA que no solo prepare a los estudiantes para el mercado laboral, sino que también los ayude a comprender y transformar su realidad social.

Asimismo, se ha destacado la ausencia de la voz de los profesores en muchos estudios sobre el uso de la IA generativa en el aula. Aunque algunos trabajos, como los de Amado-Salvatierra et al. (2024) y Morales Chan et al. (2023), exploran las percepciones de los educadores, es evidente que se requiere prestar mayor atención a las metodologías que les permiten integrar efectivamente la IA en sus prácticas pedagógicas. Esto implica no solo el desarrollo de herramientas tecnológicas, sino también la creación de espacios de formación docente donde se pueda reflexionar críticamente sobre el uso de la IA y su impacto en la enseñanza.

Finalmente, este artículo subraya la importancia de adoptar un enfoque sociocultural para la alfabetización en IA en Latinoamérica. Para este enfoque se proponen tres componentes —cognitivo, situado y crítico— que permiten a los estudiantes no solo adquirir habilidades técnicas, sino también desarrollar una comprensión profunda de los contextos sociales y éticos en los que operan estas tecnologías. El marco cognitivo, centrado en el desarrollo de competencias, sigue siendo relevante, pero es igualmente crucial explorar el situado y el crítico para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en contextos comunitarios y reflexionar sobre las implicaciones políticas y sociales de la IA.

En conclusión, este estudio invita a los educadores e investigadores a reconsiderar cómo la IA generativa puede integrarse en la educación en ingeniería y computación de manera que promueva un aprendizaje más inclusivo, reflexivo y orientado a la justicia social. Se hace un llamado a ampliar el enfoque de la alfabetización en IA para que no solo prepare a los estudiantes para el mercado laboral, sino que también les permita vivir en un mundo cada vez más mediado por la IA comprendiendo sus riesgos, limitaciones y posibilidades para transformar sus comunidades. Desde esta perspectiva, algunas líneas de investigación que se pueden fortalecer están relacionadas con los elementos culturales involucrados en los espacios de enseñanza con IA en ingeniería y computación, con los procesos críticos y situados en escenarios de interacción con la IA generativa y con los procesos de apropiación, cuestionamiento y reflexión de los docentes, como diseñadores de espacios de aprendizajes significativos con IA generativa, esas voces que precisamente todavía están desdibujadas en la literatura.

Referencias

Aggrawal, S. y Magana, A. J. (2024). Teamwork conflict management training and conflict resolution practice via large language models. Future Internet, 16(5), 177. https://doi.org/10.3390/fi16050177

Amado-Salvatierra, H. R., Morales-Chan, M., Hernandez-Rizzardini, R. y Rosales, M. (2024). Exploring educators’ perceptions: Artificial intelligence integration in higher education. En C. da Rocha Brito y M. M. Ciampi (eds.), 2024 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE) (pp. 1-5). Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE).

https://doi.org/10.1109/EDUNINE60625.2024.10500578

Arksey, H. y O’Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Baek, C., Tate, T. y Warschauer, M. (2024). “ChatGPT seems too good to be true”: College students’ use and perceptions of generative AI. Computers and Education: Artificial Intelligence, 100294.

https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100294

Buolamwini, J. y Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. Proceedings of Machine Learning Research, 81, 77-91.

Choudhuri, R., Liu, D., Steinmacher, I., Gerosa, M. y Sarma, A. (2024). How far are we? The triumphs and trials of generative AI in learning software engineering. En Proceedings of the IEEE/ACM 46th International Conference on Software Engineering (pp. 1-13). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3597503.3639201

Chukwuere, J. E. (2024). The use of ChatGPT in higher education: The advantages and disadvantages [preprint]. arXiv (arXiv:2403.19245). https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.19245

Crompton, H. y Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1), 22.

https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8

Crompton, H. y Burke, D. (2024). The educational affordances and challenges of ChatGPT: State of the field. TechTrends, 68(2), 380-392. https://doi.org/10.1007/s11528-024-00939-0

Di Battista, A., Grayling, S., Hasselaar, E., Leopold, T., Li, R., Rayner, M. y Zahidi, S. (2023). Future of jobs report 2023. World Economic Forum.

Dunnigan, D., Henriksen, P., Mishra, R. y Lake, R. (2023). “Can we just please slow it all down?” School leaders take on ChatGPT. TechTrends, 67(6), 878-884.

https://doi.org/10.1007/s11528-023-00914-1

Eager, B. y Brunton, R. (2023). Prompting higher education towards AI-augmented teaching and learning practice. Journal of University Teaching and Learning Practice, 20(5).

https://doi.org/10.53761/1.20.5.02

Garcia, L., Ojeda-Ramirez, S. y Warschauer, M. (2024). Restorying with AI art among Latinx elementary students. En Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (vol. 2, pp. 1648-1649). https://doi.org/10.1145/3626253.3635618

Grundy, S. (1994). Producto o praxis del curriculum. Ediciones Morata.

Henriksen, D., Woo, L. J. y Mishra, P. (2023). Creative uses of ChatGPT for education: A conversation with Ethan Mollick. TechTrends, 67(4), 595-600. https://doi.org/10.1007/s11528-023-00862-w

Kafai, Y., Proctor, C. y Lui, D. (2020). From theory bias to theory dialogue: Embracing cognitive, situated, and critical framings of computational thinking in K-12 CS education. ACM Inroads, 11(1), 44-53. https://doi.org/10.1145/3381887

Kim, D., Majdara, A. y Olson, W. (2024). A pilot study inquiring into the impact of ChatGPT on lab report writing in introductory engineering labs. International Journal of Technology in Education, 7(2), 259-289. https://doi.org/10.46328/ijte.691

Kleba, J. B. y Reina-Rozo, J. D. (2021). Fostering peace engineering and rethinking development: A Latin American view. Technological Forecasting and Social Change, 167, 120711.

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120711

Lauren, P. y Watta, P. (2023). Work-in-progress: Integrating generative AI with evidence-based learning strategies in computer science and engineering education. En 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) (pp. 1-5). Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE).

https://doi.org/10.1109/FIE58773.2023.10342970

Lave, J. y Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Logan, C. (2024). Learning about and against generative AI through mapping generative AI’s ecologies and developing a Luddite praxis. En Proceedings of the 18th International Conference of the Learning Sciences-ICLS 2024 (pp. 362-369). International Society of the Learning Sciences.

https://doi.org/10.22318/icls2024.259570

Long, D. y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. En Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-16). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3313831.3376727

Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Shoham, Y., Wald, R. y Clark, J. (2024). Artificial Intelligence Index Report 2024. Stanford University. http://doi.org/20.500.12592/h70s46h

Morales Chan, M., Amado-Salvatierra, H. R., Hernandez-Rizzardini, R. y De la Roca, M. (2023). The potential role of AI-based Chatbots in Engineering Education. Experiences from a teaching perspective. En 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) (pp. 1-5). Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). https://doi.org/10.1109/FIE58773.2023.10343296

Nichols, T. P. y Stornaiuolo, A. (2019). Assembling “digital literacies”: Contingent pasts, possible futures. Media and Communication, 7(2), 14-24. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1946

Okolo, C. T. (2024). Beyond AI hype: A hands-on workshop series for enhancing AI literacy in middle and high school students. En Respect 2024: Proceedings of the 2024 on RESPECT Annual Conference (pp. 86-93).

Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3653666.3656075

Parada-Cabaleiro, E. (2024). Techville’s chronicles: A music pedagogy project to foster children’s AI literacy through co-creativity and multimedia storytelling. En O. Poquet, A. Ortega-Arranz, O. Viberg, I.-A. Chounta, B. McLaren y J. Jovanovic (eds.), Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education (vol. 1, pp. 623-630). Science and Technology Publications, Lda. https://doi.org/10.5220/0012731000003693

Posada, J. (2022). Embedded reproduction in platform data work. Information, Communication & Society, 25(6), 816-834. https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2049849

Riley, D. (2008). Engineering and social justice. En Engineering and Social Justice (pp. 47-106). Springer International Publishing.

Roberts, J. y Mohamed, A. (2024). Generative AI in CS education: Literature review through a SWOT lens. En Y. Khmelevsky y B. Bird (eds.), WCCCE ‘24: Proceedings of 26th Western Canadian Conference on Computing Education (pp. 1-6). Association for Computing Machinery.

https://doi.org/10.1145/3660650.3660657

Shaer, O. y Cooper, A. (2024). Integrating generative artificial intelligence to a project-based tangible interaction course. IEEE Pervasive Computing, 23(1), 63-69.

https://doi.org/10.1109/MPRV.2023.3346548

Sheard, J., Denny, P., Hellas, A., Leinonen, J., Malmi, L. y Simon. (2024). Instructor perceptions of AI code generation tools - A multi-institutional interview study. En SIGCSE 2024: Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (vol. 1, 1223-1229).

https://doi.org/10.1145/3626252.3630880

Taulli, T. (2024). AI-assisted programming: Better planning, coding, testing, and deployment. O’Reilly Media.

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O’Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C. … y Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467-473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Vakil, S. (2018). Ethics, identity, and political vision: Toward a justice-centered approach to equity in computer science education. Harvard Educational Review, 88(1), 26-52.

https://doi.org/10.17763/1943-5045-88.1.26

Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo.

.........................................................................................................................................................

Jonathan Álvarez Ariza

Magíster en Educación de la Universidad de La Salle. Profesor de la Facultad de Ingeniería en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). Sus temas de interés se centran en educación en ingeniería, laboratorios remotos, aprendizaje móvil y hardware de acceso abierto. Entre sus publicaciones recientes se encuentran el artículo en coautoría “A Systematic Literature Review on STEAM Pre- and In-service Teacher Education for Sustainability: Are Teachers Ready?” (2024), publicado en Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 20(9), em2498, https://doi.org/10.29333/ejmste/14982 ; y “Teaching Digital Electronics and FPGAs through Project-Based Learning and Robotics: A Case Study” (2024), trabajo en coautoría presentado en el Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (TAEE), edición 2024 XVI (pp. 1-9), http://doi.org/10.1109/TAEE59541.2024.10605007 .

Carola Hernández-Hernández

Ph. D. en Tecnología y Ciencia. Profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Sus temas de interés se centran en aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos, educación en ingeniería, formación de profesores e investigación en educación. Entre sus publicaciones recientes se encuentran “Ética a través del currículo de la Facultad de Ingeniería”, capítulo en coautoría del libro La ética esta en todas partes: diez años del Centro de Ética Aplicada (2024); y “A Systematic Approach for Curriculum Redesign of Introductory Courses in Engineering: A Programming Course Case Study”, artículo en coautoría publicado en Kybernetes, 52(1), 3904-3917,

https://doi.org/10.1108/K-10-2021-0957 .

Milena Benítez-Restrepo

Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora del programa de Psicología de la Universidad del Valle. Sus temas de interés se centran en reformas curriculares en educación superior, enseñanza y aprendizaje en las disciplinas, culturas académicas y metodologías activas en enseñanza en educación superior. Entre sus publicaciones se destaca el artículo “Cultura académica y enseñanza-aprendizaje en educación superior. Revisión de literatura” (2020), publicado en Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 13, 1-23, https://doi.org/10.11144/Javeriana.m13.caea .

Santiago Ojeda-Ramírez

Estudiante de doctorado en la Escuela de Educación de la Universidad de California, Irvine. Su investigación explora la creación de artefactos tangibles y digitales para desarrollar alfabetizaciones computacionales y en inteligencia artificial (IA) mediante el diseño especulativo y crítico. Además, estudia el biodiseño y la colaboración interdisciplinaria como espacios donde convergen la computación, la IA y las prácticas materiales para promover nuevas formas de pensar la tecnología desde la ciencia, el arte y el diseño. Entre sus publicaciones recientes se encuentran “AI Literacy for Multilingual Learners: Storytelling, Role-playing, and Programming”, artículo en coautoría publicado en The CATESOL Journal, 35(1), https://doi.org/10.5070/B5.35861 ; y “Learning about AI to Learn about Learning: Artificial Intelligence as a Tool for Metacognitive Reflection” (2023), preprint disponible en EdArXiv Preprints,

https://doi.org/10.35542/osf.io/64ekv .

-

* El presente artículo deriva de planteamientos centrales que los autores han formulado a partir de un ejercicio de scoping review ya publicado ( https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3541424 ) y de la experiencia de aula de uno de ellos. No contó con financiación y no existe ningún conflicto de intereses por revelar. La contribución de los autores en la elaboración del texto se dio de la siguiente manera: Jonathan Álvarez Ariza se ocupó de la estructura general del texto, la escritura de varios apartados y el planteamiento de la experiencia en el aula; Carola Hernández Hernández complementó el análisis y aportó en la escritura; Milena Benítez-Restrepo complementó el análisis, aportó en la escritura e hizo ajustes finales; y Santiago Ojeda Ramírez hizo contribuciones conceptuales y teóricas, aportó en la escritura y en la definición de antecedentes relevantes. La correspondencia relativa a este trabajo debe dirigirse a Carola Hernández-Hernández ( c-hernan@uniandes.edu.co ).

-

1 La revisión fue publicada en IEEE Access y está disponible en https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3541424 .

-

2 Véase la documentación FESTO MPS 400 en

https://ip.festo-didactic.com/Infoportal/MPS/Hardware/EN/Stations.html . -

3 Disponible en https://forms.gle/SBSoEe5pvNbjJeTq6 .

-

4 Disponible en https://www.eiu.edu/learninggoals/pdfs/KansasStUni-CriticalThinkingRubric.pdf .