INTRODUCCIÓN

Este trabajo se basó en el interés que ha surgido por el estudio de las habilidades de pensamiento crítico y cómo conocer su estado. Se ha demostrado que a mayor desarrollo de las habilidades cognitivas se obtendrá muy buen rendimiento académico. Ahora bien, el ambiente dentro de la universidad y el momento de realizar estudios de pregrado propician las condiciones para fortalecer el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico; de ahí que organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1999) se interesen por, y promuevan, el desarrollo del pensamiento crítico, especialmente en el nivel superior, con el fin de formar profesionales íntegros y democráticos.

Nikerson, Perkins & Smith (1998) destacan que es importante que las instituciones educativas trabajen en la promoción de las habilidades cognitivas de los estudiantes; por esto, proponen el desarrollo de actitudes positivas que permitan el aprendizaje. Por otra parte, P. Facione (1990), mediante el consenso de expertos, propone que las habilidades de pensamiento crítico están en relación con la curiosidad por explorar, agudeza mental, dedicación apasionada por la razón y los deseos de información confiable. Además, distingue habilidades cognitivas definidas y caracterizadas que orientan el proceso de formación desde pensador irreflexivo hasta pensador maestro (Paul & Elder, 2003).

La importancia de realizar este trabajo con enfoque en las habilidades de pensamiento crítico y el rendimiento académico está en que la última variable es considerada como posible predictor del estado de las habilidades cognitivas; según lo reportado por P. Facione (2007), permitirá identificar si en el contexto de la Universidad del Atlántico existe tal relación estadística. Se parte de que las habilidades de pensamiento crítico presentan características evidentes en la actitud de quien las desarrolla, incluido un rendimiento académico muy bueno, y al ser estudiadas proporcionan el conocimiento, su estado, además de su posterior análisis y reflexión.

Como propósito de este trabajo se tiene la identificación de la relación entre el rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes en primer semestre de Licenciatura en Biología y Química, con el fin de proporcionar un informe con los datos necesarios para explicar el estado inicial de los estudiantes al ingresar, y aun el estado de la educación en el Atlántico. De aquí, este trabajo pretende resolver el siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre el rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de la Universidad del Atlántico en primer semestre de Licenciatura en Biología y Química?

Para responder a este interrogante se realizó la prueba de habilidades del pensamiento crítico propuesta por Watson-Glaser (2012a), Evaluación del Pensamiento Crítico (W-GCTA), la cual mide múltiples facetas del pensamiento crítico. Consta de cinco subpruebas que requieren aplicación de razonamiento analítico en un contexto verbal (Watson & Glaser, 2012b). Y al ser aplicada permitió obtener información interesante acerca del estado de las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes al ingresar a la universidad. Con respecto al rendimiento académico, se realizó una observación documental de los promedios obtenidos por los estudiantes que llevaron a cabo la prueba.

ESTADO DEL ARTE

A nivel internacional los estudios efectuados para determinar la relación entre las habilidades de pensamiento crítico y el rendimiento académico son escasos. No obstante, la literatura revisada desarrolla aportes importantes desde los métodos para identificar el estado de las habilidades de pensamiento crítico y, por su parte, el rendimiento académico por separado.

Valenzuela, Nieto & Muñoz (2014), mediante el trabajo de investigación titulado Motivación y disposiciones: enfoques alternativos para explicar el desempeño de habilidades de pensamiento crítico, se propusieron contrastar la perspectiva teórica de las disposiciones y motivación en los estudiantes de Psicología del pensamiento. Las pruebas utilizadas fueron la de habilidades CCTST y de la medida de la motivación EMPC, y las de disposiciones CCTDI fueron tomadas de manera colectiva en una sesión de 90 minutos. Los resultados obtenidos muestran que la motivación es levemente superior a la de las disposiciones. Se obtuvo un puntaje global en motivación r2= 0,078 y disposiciones r2= 0,060. Al segregar los desempeños en habilidades de pensamiento crítico por habilidades específicas se observó un grado de homogeneidad existente entre los constructos y las habilidades específicas evaluadas. Las correlaciones se sitúan en un rango de r = 0,259 y r = 0,353. En la explicación del desempeño en habilidades específicas de pensamiento es observable en las habilidades de Análisis (+2,54%), Evaluación (+0,59%), Inferencia (+1,28%) y Deducción (+5,21%). En este trabajo se pudo concluir que, aunque la motivación tenga valores cercanos a la disposición, aparece como un efectivo predictor del desempeño del pensamiento crítico.

Ruiz, Bermejo, Ferrando, Prieto & Sáinz (2014), mediante el trabajo de investigación titulado “Inteligencia y Pensamiento Científico-Creativo: su convergencia en la explicación del rendimiento académico de los alumnos” “ que evaluó la contribución de las habilidades intelectuales y del pensamiento científico-creativo a la explicación del rendimiento académico de los alumnos–, utilizaron la prueba TPCC. Por medio de los resultados del TPCC se verificó que la media se acercó a un nivel bajo de realización; no obstante, hay algunos alumnos con puntuaciones por encima de la media. Por su parte, las variables de inteligencia se correlacionan con el rendimiento académico, más que las variables de pensamiento científico-creativo. Esta situación fue observada en los alumnos del curso 4°, dado que algunos coeficientes de correlación superan el 0.70. Además, se obtuvieron los coeficientes de correlación moderados entre las medidas de creatividad científica y rendimiento académico, siendo la relación más expresiva en las disciplinas del área Artística. Las correlaciones son elevadas en las medidas de creatividad con respecto a las medidas de razonamiento, excepto el razonamiento espacial. El modelo resultó estadísticamente significativo para las tres variables dependientes correspondientes a las áreas curriculares consideradas: científico-matemática (F(3,85)=23,132; p<001); lingüístico-social (F(3,85)=15,489; p<001); y artística (F(2,86)=14,433; p<001).

Un estudio liderado por Steinmann, Bosch & Aiassa (2013), titulado “Motivación y expectativas de los estudiantes por aprender ciencias en la universidad”, se propuso indagar sobre la motivación, las expectativas sobre actitudes frente al aprendizaje y sobre la metodología de la enseñanza de las ciencias en estudiantes universitarios y secundarios de la ciudad de Río Cuarto (Argentina), mediante la aplicación de una encuesta sobre la carrera y las estrategias de enseñanza utilizadas para un total de sesenta alumnos de segundo y tercer años de la licenciatura y profesorado en Ciencias Biológicas (quince por cada año de cada carrera) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químicas y Naturales de laUniversidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Los resultados se explican de la siguiente manera: los universitarios están motivados mayormente para iniciar la carrera en el estudio de animales, ambiente y naturaleza en general, con el 33,4%; el 20%, conocer el funcionamiento de la vida, y el 4,4%, la investigación científica, y por motivos económicos. Las expectativas mayormente al iniciar la carrera son aprender cosas nuevas, con el 38,1%; 23,3% espera que le despierte interés, y 14,6% espera reforzar los conocimientos previos. Este fue un bosquejo de las tendencias de los estudiantes. Se observó que tanto los estudiantes de planteles privados como públicos tienen intención de cambiar su actitud respecto de su participación en el proceso de enseñanza a nivel universitario. Y finalmente fue manifiesto que la desmotivación está relacionada con los contenidos, y también con la relación que se establece entre los estudiantes y los docentes.

Finalmente, el estudio titulado “Atención plena y rendimiento académico en estudiantes de enseñanza secundaria”, con León (2008) como investigador principal, consideró el diseño de un instrumento de doce ítems, llamado “Escala de Atención Plena en el Ámbito Escolar”, presentada en formato del tipo Likert, con cinco intervalos de 1 a 5, que representan un continuo desde “nunca” hasta “siempre”. El resultado que se obtuvo del factor de atención interior fue que este, como puntuación total de la escala, se correlaciona positivamente con la nota media de las cinco materias básicas. Aunque las correlaciones son significativas, la relación en moderadamente baja. La escala de atención plena, Mindfulness, responde al propósito principal: diseñar instrumentos que evalúen y delimiten la atención plena en el ámbito escolar y medir cuánta atención plena tiene el alumno y cómo esto afecta su rendimiento. En el ámbito escolar, el instrumento diseñado posee las características psicométricas necesarias aceptables, además de buena consistencia interna.

Las anteriores son las investigaciones internacionales más recientes reportadas en artículos científicos subidos en distintas plataformas y obtenidos mediante Google Académico, por lo cual no se refieren más.

A nivel nacional se observa el desarrollo de temas educativos en torno a las habilidades de pensamiento crítico y el rendimiento académico. Se cita la literatura que realizó aportes al presente trabajo de investigación; dichos conocimientos fueron importantes para la elección de una prueba de habilidades de pensamiento crítico que fuera asequible y cumpliera los requisitos para los fines de la investigación.

Entre las investigaciones se encuentra la elaborada por Acosta, Amaya & Sánchez (2015), por medio del trabajo de investigación titulado “Desempeño psicométrico de dos escalas de autoeficacia e intereses profesionales en una muestra de estudiantes de secundaria”; esta se propuso analizar en el municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia) las propiedades psicométricas de dos instrumentos utilizados en el proceso de orientación vocacional en estudiantes de educación media. La realización del análisis factorial exploratorio permitió calcular los valores del índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. En la aplicación de IAMI-R se presentan relaciones bajas en algunos de los factores, y una relación moderada entre algunos factores (seis y siete); sin embargo, la fuerza de la relación y su poca consistencia entre los factores no son suficientes para concluir una fuerte relación entre estos. En el caso del CIP-4, la correlación entre todos los factores es baja. Con respecto a los resultados, se decidió utilizar rotación Varimax para ambos análisis.

Salazar (2014) aplicó en el municipio de Armenia el trabajo de investigación titulado “Desarrollo del pensamiento deductivo e inductivo a través de las Ciencias Naturales en 5° de la educación básica del Colegio Campestre ‘Edelmira Niño Nieto’ del municipio de Armenia”, cuyo propósito principal era identificar el avance en el aprendizaje de las ciencias naturales cuando se enseñan favoreciendo el desarrollo del pensamiento deductivo e inductivo en estudiantes de 5° de la educación básica del Colegio Campestre “Edelmira Niño Nieto” del municipio de Armenia. Con un grupo experimental y un grupo de control se observó que generalmente en los resultados el grupo experimental demostró un avance el desempeño, en contraste con el grupo de control, que presentó resultados en el nivel más bajo de aprendizaje. El avance del grupo experimental fue de 5,16, y 0,64 para el grupo de control. Lo mismo sucedió en los resultados pre-test del grupo experimental, con 12,95, y el grupo de control, 12,4; el post-test del grupo experimental fue de 18,11, y el del grupo de control, 13. El avance fue evidente en ambos grupos, pero sustancialmente diferente en ambas ocasiones, con una correlación positiva para el grupo experimental.

Por otra parte, Pineda y otros (2014), mediante el trabajo de investigación titulado “Compromiso estudiantil y desempeño académico en el contexto universitario colombiano”, aportan al conocimiento un nuevo instrumento, que, según declaran, es eficiente para determinar factores asociados al rendimiento académico; este se propuso responder a la incógnita de la relación entre el reto académico y el desempeño de los estudiantes, para de esta manera estimar y examinar la situación de estudiantes universitarios colombianos. Siendo el objetivo general planteado así: determinar la relación entre los cinco índices del compromiso estudiantil medidos por el NSSE y el desempeño académico de un grupo de universitarios colombianos. El instrumento utilizado fue la encuesta NSSE, la cual fue respondida por 1.906 estudiantes universitarios. Ahora bien, los resultados del estudio, mediante un análisis de correlación de Spearman entre el promedio académico acumulado y los puntajes de los índices de referencia evaluados para el compromiso estudiantil, muestran que todas las correlaciones resultaron positivas y significativas al nivel 0.01.

Reyes, Mellizo & Ortega (2012), mediante la investigación titulada “Pensamiento crítico y rendimiento académico en contextos educativos rural y urbano”, aplicaron la prueba de pensamiento PENCRISAL, diseñada para determinar las habilidades de pensamiento crítico mediante situaciones de la cotidianidad. Los resultados obtenidos de este instrumento fueron correlacionados con las notas y los resultados de las pruebas SABER 11°; participaron un total de 1.451 jóvenes de las áreas rural y urbana de Popayán. Los resultados de la investigación informan que el desarrollo de las habilidades en la población estudiada en promedio fue de 10,9 en jóvenes de la zona urbana, y de 14,3 en jóvenes de la zona rural, de 70 puntos posibles. Se observó una diferencia en el análisis de los resultados de pensamiento crítico en el promedio de razonamiento deductivo, con 2,38 para el grupo rural y 1,69 para el grupo urbano, y en los puntajes de razonamiento inductivo, con 3,38 para el grupo rural y 2,62 para el grupo urbano.

Mediante este análisis se obtuvo la evidencia del bajo nivel de habilidades de pensamiento crítico que presentaron los estudiantes de undécimo grado de la muestra en el municipio de Popayán, con promedio de 14.3 para el grupo rural y 10.9 para el grupo urbano, lo cual generó preocupación, debido a que el puntaje máximo era 70. Además se observó que no existe una relación significativa entre las variables. Estos resultados fueron la revelación de la brecha significativa para el desarrollo del pensamiento crítico, y se concluyó que esto se debe, en muchas ocasiones, a la falta de capacitación en los docentes y el interés de las instituciones centrado en los resultados de las pruebas del Estado.

Villalba & Salcedo (2008), en la publicación titulada “El rendimiento académico en el nivel de educación media como factor asociado al rendimiento académico en la universidad”, se propusieron establecer la relación entre el rendimiento académico en educación media y el rendimiento académico en la universidad, enfatizando en el aprovechamiento en Ciencias Naturales y Matemáticas. La población tomada fue de 247 egresadas del 2002 al 2006 del Colegio El Divino Niño de la ciudad de Santa Marta. La muestra fue tomada intencionalmente para 106 egresadas que cursan programas académicos en diferentes universidades.

Los datos obtenidos a partir de los registros académicos de las egresadas en el nivel de educación media muestran un 57,5% de estudiantes con rendimiento regular, un 29,2% con rendimiento alto y un 13,2% con rendimiento bajo. Esto indica que la gran mayoría de estudiantes (86,7%) presentó un rendimiento académico satisfactorio durante el nivel de educación media. Se concluye que este factor es importante para la decisión de ir a la universidad, y además da cuenta de la relación entre el desempeño académico en el bachillerato y en el de la universidad, sin dejar de lado la influencia motivacional. Por otra parte, el valor de la correlación de las variables, como el rendimiento académico en el bachillerato, tiene una significancia de 0,01. Este valor es predictivo para el rendimiento académico en la universidad, dado que la preparación anterior al proceso de formación profesional necesita bases, como hábitos y estrategias, para mantener y finalizar una carrera universitaria.

REFERENTES CONCEPTUALES

Pensamiento crítico

Para llegar a la conceptualización del pensamiento crítico es necesario revisar su etimología; de este par de palabras es posible abstraer lo que expresan desde su origen. El término pensar es un verbo proveniente del latín pensāre; entre sus ponentes, Saladino García (2012) señala que se pueden considerar seis maneras distintas de entender el pensamiento: primero, como facultad intelectual; segundo, como acción y efecto de pensar; tercero, como conjunto de ideas propias de una persona o colectividad; cuarto, como ideas discursivas; quinto, como autoconciencia creadora, y sexto, reflexión a partir de la cual proceder. Estas aproximaciones relacionan el pensamiento con actividades productivas, que, según Saladino, incluyen ciertas habilidades mentales.

Por otra parte, la palabra crítico proviene del griego κριτικός kritikós, y del latín critĭcus, y que en español es crítico. Según Saladino García (2012), puede relacionarse con toda acción de juzgar o problematizar. Desde estas perspectivas es posible aproximar el concepto de pensamiento crítico como un planteamiento intelectual producto de actividades cognitivas, que permiten realizar juicios basados en evidencias y solucionar problemas.

Sin embargo, la conceptualización de pensamiento crítico no ha llegado a ser concreta, pero gracias a los aportes relevantes de algunos expertos e investigadores se puede llegar a una aproximación de su significado. Para Ennis (1987), el pensamiento crítico es razonable, reflexivo y centrado en decidir qué creer; según esta contribución, este pensamiento ha de incluir aspectos comportamentales y motivacionales. Por su parte, Lipman (1998) complementa lo anterior considerando que el pensamiento crítico facilita la realización de buenos juicios, confiando en criterios, además de ser autocorrectivo y sensible al contexto. Para Halpern (2006), el pensamiento crítico es propositivo, razonado, y va dirigido hacia un objetivo. En esto convergen los aportes de los investigadores del tema: el pensamiento crítico es solucionar problemas, hacer inferencias y tomar decisiones, lo cual incluye el esfuerzo de pensar y la acción de razonar.

Paul & Elder (2003) definen el pensamiento crítico como autodirigido, autodisciplinado, autocorregido y autorregulado. Y por su rigurosidad implica el desarrollo de un proceso que incluye comunicación efectiva, habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y el sociocentrismo naturales del ser humano. Los pensadores críticos aplican una serie de secuencias como un hábito; estas incluyen estándares intelectuales aplicados a los elementos del razonamiento para desarrollar las características intelectuales, como lo describe la ilustración 1.

Ilustración 1.

Los estándares intelectuales, los elementos del razonamiento y características intelectuales

Para Paul & Elder (2003), el pensamiento crítico consiste en reflexionar sobre su pensamiento y al mismo tiempo pensar en cómo mejorarlo. Destacan que naturalmente el hombre no es reflexivo; de aquí que el hombre sea capaz de mejorar la forma en que piensa y pasar de pensador irreflexivo a pensador maestro, el cual se construye desde la aplicación de un sistema que se activa desde el cumplimiento de los estándares intelectuales, los elementos del razonamiento y las características intelectuales. Los estándares responden a la necesidad de desarrollar un interés por establecer y enseñar estándares intelectuales legítimos, no porque el pensamiento del hombre tenga defectos, sino porque suele mantenerse en la ingenuidad, a menos que sea intervenido en su pensar. Los estándares funcionan como el medio para verificar la información de manera razonada, de forma que el buen pensador domina estos estándares. Algunos son: claridad, exactitud, relevancia, lógica, amplitud, precisión, importancia, completitud, imparcialidad y profundidad.

Por otra parte, Glaser & Watson (2012b) consideran que el pensamiento crítico se puede definir como la capacidad de identificar y analizar los problemas, así como buscar y evaluar la información relevante con el fin de llegar a una conclusión apropiada. Además, destacan tres puntos importantes para el pensamiento crítico:

Actitudes de indagación, que implican una habilidad para reconocer la existencia de problemas y una aceptación de la necesidad general de pruebas de apoyo para afirmar que es cierto.

Conocimiento de la naturaleza de inferencias válidas, abstracciones y generalizaciones en las que el peso o la exactitud de los diferentes tipos de prueba se determinan lógicamente.

Habilidades en el empleo y la aplicación de las actitudes y los conocimientos anteriores.

Hogan, Steward & Dwyer (2012) entienden el pensamiento crítico como la actitud de cuestionar e interesarse por los fundamentos de ideas, acciones, creencias y juicios, de la misma persona y ajenos, considerando también que es un proceso complejo que incluye habilidades, disposiciones y metacognición. Ding (2014) propone que el pensamiento crítico es un tipo de proceso cognitivo complejo, el cual está compuesto por una serie de procesos internos que se encuentran fielmente relacionados, y estos a su vez permiten evaluar, realizar procesos de análisis y reflexión de información producida mediante trabajos científicos, y de esta manera enjuiciar para aceptar o rechazar dichas propuestas.

Al abordar el constructo del pensamiento crítico se encuentran numerosos autores con perspectivas que difirieren poco; por su parte, convergen en una declaración acerca de la conceptualización del pensamiento crítico, la cual Facione (1990) aproxima de manera pertinente al concepto desde los resultados del consenso de expertos expresado en la obra Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction (Pensamiento crítico: una declaración del consenso de expertos con fines de evaluación e instrucción educativa), con Peter Facione como investigador principal; este grupo de investigadores realiza un aporte importante para esta investigación. Indican que, más que una definición abstracta del pensamiento crítico, implicaría algo de la memorización, pero es totalmente diferente al sentido propio de su concepto. Una idea general dice que significa “buen juicio”; sin embargo, es necesario observar detenidamente para llegar a comprender su profundidad (Facione, 1990).

Facione (1990) llega a una generalización: el pensamiento crítico tiene propósito (probar un punto, interpretar lo que algo significa, resolver un problema), pero el pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa, no competitiva, lo cual sugiere una serie de habilidades mentales o cognitivas que son actitudes características en el momento de abordar una situación. Esta propuesta es coherente y pertinente, debido a que reúne la mayor parte de consensos.

P. Facione (1990, p. 22) declara, en el informe resultado del consenso de los expertos mencionado anteriormente, en relación con el pensamiento crítico y el pensador crítico ideal:

Como abordamos anteriormente acerca de la declaración del consenso de los expertos, se obtuvo en relación con el pensamiento crítico y el pensador crítico ideal:

Entendemos que el pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones de las evidencias, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio […].

Esta descripción guarda la naturaleza y la rigurosidad del pensamiento crítico y la relación estrecha que hay con las características del buen pensador, donde tenemos las habilidades del buen pensante. Estas habilidades son aplicaciones del concepto que guarda el PC y que invitan directamente a las acciones siguientes para construir conclusiones basadas en evidencias. Por ende, en este trabajo de investigación se adoptó concretamente este consenso, porque cuenta con los requisitos y agudeza para describir conceptualmente los resultados.

Habilidades de pensamiento crítico

Partiendo de la clasificación de Facione (2007), este realizó el inventario de las actitudes presentes en el pensador crítico dividiéndolas en habilidades mentales y disposiciones. El consenso de expertos considera que las habilidades mentales son las esenciales del pensamiento crítico, tales como interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Como se nota, las habilidades mentales se encuentran dentro del pensamiento crítico; por su parte, las disposiciones o motivaciones no se consideran como variables de estudio en este trabajo.

Facione (1990), mediante el consenso del panel de expertos, y después de llevar a cabo el inventario, se propone la conceptualización, y con ella, la descripción de la habilidad cognitiva o mental acordada, que se presenta en la tabla 1.

Hasta este momento se abordan las capacidades de interpretar, analizar, evaluar e inferir como cualidades del pensamiento crítico. Además, el pensador crítico puede llevar su pensamiento por un sistema de perfeccionamiento; esto incluye revisar y corregir, los cuales son la explicación y autorregulación, respectivamente (Facione, Sánchez, Facione & Giancarlo, 2000).

Con todas estas capacidades necesarias para el pensamiento crítico, en los expertos surgió una pregunta: ¿Quiénes estarían en capacidad de usar sus habilidades de pensamiento crítico? Los expertos metafóricamente decidieron: los que tienen “espíritu crítico”. Todo lo contrario a un sentido negativo, una persona con espíritu crítico; esto quiere decir “curiosidad para explorar, agudeza mental, dedicación apasionada a la razón, y deseos o ansias de información confiable” (Facione P., 1990, p. 8).

Rendimiento académico

El rendimiento académico de los estudiantes es la variable que expresa el estado del sistema educativo, donde factores internos como el acto pedagógico, el programa de estudio, los métodos y las estrategias de enseñanza, entre otros factores, tienen influencia, sin dejar de lado aquellos factores externos como estado socioeconómico, acceso a salud, condiciones de vivienda y relaciones familiares. Fortaleza (1975, p. 86) define el rendimiento académico como “la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados”. Esta idea nos deja ver su carácter cuantitativo, siendo el estudiante quien aporta la información valorada sobre un sistema de evaluación estandarizado.

El concepto rendimiento académico es dinámico, y este atribuye su valoración cuantitativa al logro del cumplimiento de los compromisos académicos, para conseguir la aprobación de una materia o el cumplimiento de un promedio que está relacionado con el éxito académico (Pineda et al., 2014).

El sistema propuesto por el Ministerio de Educación Nacional entiende el rendimiento del estudiante desde sus procesos de evaluación, lo cual no garantiza un nivel satisfactorio expresado cuantitativamente, debido a que no contempla otras influencias en el estudiante, externas a él; como las concepciones del profesor y el mismo sistema del Ministerio de Educación Nacional (Jiménez, 2000).

En este trabajo de investigación el concepto de Vélez y Roa (2005, p. 75) es concreto y pertinente; concluyen que es “el cumplimiento de metas, logros u objetivos establecidos en el programa o asignatura que está cursando un alumno”. El constructo anterior sugiere una relación entre las cualidades y los objetivos de aprendizaje; por lo tanto, este concepto representa la descripción apropiada para la investigación.

Respecto a la evaluación, se parte de la declaración realizada en el estatuto estudiantil de la Universidad del Atlántico, que mediante el artículo 105 expone que las evaluaciones tienen por objeto determinar si el alumno ha logrado el objetivo educacional que se busca y analizar las circunstancias y los factores que incidan en el rendimiento académico del estudiante. Ahora bien, el artículo 101 expresa que las calificaciones son el resultado de las evaluaciones que realiza el profesor del rendimiento académico individual del estudiante en una asignatura. Por lo anterior, para lo fines de este trabajo de investigación se entiende que el rendimiento académico es el promedio de todas las asignaturas vistas durante un semestre.

METODOLOGÍA

El diseño metodológico de esta investigación es no experimental y considera el tipo transeccional correlacional-causal. El enfoque es mixto, dentro del paradigma exploratorio secuencial, el cual proporciona los rudimentos necesarios, y su carácter objetivo y abierto a la reflexión, el cual permitirá conocer la realidad más ampliamente (Collado Fernández, Hernández Sampieri & Baptista Lucio, 2010).

Después de la recolección de los datos cuantitativos de la prueba psicométrica se procedió al análisis de cada subprueba realizada, con el fin de conocer el caso y verificación de las tendencias individuales de los estudiantes y del grupo. Posteriormente se analizaron los promedios de los estudiantes en relación con los resultados de las habilidades de pensamiento crítico, lo cual de manera pertinente permitió presentar la interpretación del análisis de las correlaciones.

Población y muestra

La población de estudio fueron los estudiantes de primer semestre de la Universidad del Atlántico, Facultad de Educación, del programa Licenciatura en Biología y Química. El muestreo del trabajo de investigación fue no probabilístico. Por su parte, la Universidad del Atlántico cuenta con tres grupos de nuevos estudiantes, siendo un total de 160 personas, de los cuales voluntariamente realizaron la prueba 34, mediante la tecnología de Google Forms, siendo el 59% mujeres y 41% hombres. Las edades comprendidas oscilaron entre los 16 y 40 años. También se les preguntó a los estudiantes sobre su ingreso al campus, si fue por primera o segunda opción; se obtuvo que 19 estudiantes de los 34 ingresaron por segunda opción, y la etnia, a la opción de ingreso a la carrera, donde el 65% declaró no pertenecer a una etnia.

De la población determinada, los estudiantes que aceptaron participar voluntariamente fueron informados sobre los propósitos de la investigación. La prueba fue contestada indicando el nombre completo, y los códigos se utilizaron para la organización del análisis de los datos. Los datos obtenidos se manipularon de manera segura para mantener la confidencialidad de los resultados.

Instrumento

Actualmente existen varias pruebas disponibles para evaluar el pensamiento crítico. Entre ellas encontramos la Prueba de Disposiciones de Pensamiento Crítico de California, elaborada por Peter Facione y Noreen Facione, con 75 reactivos del tipo Likert de 6 puntos, que corresponden a una escala entre totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo (Facione & Facione, 1992).

La prueba de Halpern para la Evaluación del Pensamiento Crítico (HCTAES, por su sigla en inglés) evalúa, mediante la presentación de situaciones cotidianas: comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, análisis de argumentos, probabilidad e incertidumbre, y toma de decisiones y resolución de problemas, a través de veinticinco situaciones cotidianas (Halpern, 2003).

Rivas & Saiz (2016), mediante su trabajo de investigación, finalizan la construcción de la prueba PENCRISAL, la cual consta de 35 ítems de situaciones problema de respuesta abierta; se presentan cinco factores por medir: razonamiento deductivo, razonamiento inductivo y razonamiento práctico, toma de decisiones y solución de problemas, con siete ítems, respectivamente.

Por otra parte, la prueba de Watson-Glaser: Evaluación del Pensamiento Crítico (W-GCTA), reportada desde finales de 1930, está diseñada para medir las habilidades y destrezas más importantes que intervienen en el pensamiento crítico. Fue desarrollada en EE. UU. y cuenta con los estudios de investigación y validez que evidencian su efectividad (Geisinger, 1998).

Concretamente, en esta investigación se utilizó la W-GCTA, una prueba psicométrica del pensamiento crítico y el razonamiento. Esta mide las habilidades cognitivas, tales como resolución de problemas y toma de decisiones, mediante una variedad de preguntas problema. LaW-GCTA mide múltiples facetas del pensamiento crítico. Consta de cinco subpruebas que requieren aplicación de razonamiento analítico en un contexto verbal (Watson & Glaser, 2012b), las cuales se describen en la tabla 2.

Se presentaron ocho preguntas relacionadas con cada habilidad de pensamiento crítico que evalúa la prueba.

Prueba psicométrica

La consistencia interna de la fiabilidad de la prueba corta W-GCTA con cuarenta ítems se demostró mediante la prueba-reprueba ser aceptable (r=0,89), donde 0.00 es no fiable y 1.00 muy fiable. Se obtuvo una diferencia estadísticamente (d=0,17), lo que significa una medida pequeña. Watson-Glaser™ Evaluación del Pensamiento Crítico (2012a) define la prueba psicométrica como un cuestionario construido para evaluar el desempeño de las habilidades involucradas con el pensamiento crítico.

Tal instrumento para la medición debe contar con la validez y confiabilidad. Siendo la validez el grado en que los datos específicos y la investigación apoyan la interpretación de los resultados de las pruebas, y la confiabilidad es la medida de la consistencia de las puntuaciones, es decir, el grado en que dos personas de la misma capacidad en diferentes oportunidades al realizar la prueba reciben la misma puntuación Watson & Glaser (2012b).

El manual Watson-Glaser™ Evaluación del Pensamiento Crítico (2012a, p. 30) reporta que la fiabilidad del constructo para pruebas no supervisadas fue de 0,84 para todos los resultados por los métodos de prueba-reprueba, consistencia interna de los elementos de prueba y el análisis de las formas alternativas, lo cual es aceptable.

La observación del registro documental

La observación del registro documental es un método cuantitativo para la recolección de datos; esta técnica permite estudiar de manera objetiva y sistemática las proyecciones de los participantes en la investigación (Collado Fernández, Hernández Sampieri & Baptista Lucio, 2010). En esta oportunidad la observación se realizó en la base de datos de los promedios de cada estudiante del periodo 2016-2 en la Universidad del Atlántico.

RESULTADOS

Resultados dela prueba W-GCTA y el rendimiento académico

Para llevar a cabo la descripción de los resultados se tienen cinco categorías que representan los percentiles, de la siguiente manera: Muy debajo del promedio (0%-10%), Debajo del promedio (10%-30%), Promedio (30%-70%), Encima del promedio (70%-90%), y Muy encima del promedio (90%). De esta manera se procedió para la descripción de los datos y se aplicó esta categorización a cada subprueba; así, se pueden observar el resultado general en cada prueba y el rendimiento académico (ver la ilustración 2), debido a que aunque un estudiante presente un desempeño general Promedio se presentaron variaciones entre las medias de las subpruebas.

Los resultados de las cinco subpruebas son la evidencia del posible débil desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de primer semestre de Licenciatura en Biología y Química. Se observó que mayormente los estudiantes no alcanzan a superar la categoría promedio. Estos resultados, relacionados con los análisis del ICFES, MEN y OCDE, muestran que, en efecto, los estudiantes posiblemente no realizan lecturas críticas, consideran aspectos relevantes, ordenan juicios a partir de la información e interpretan las formas de representación.

La consecuencia es clara: los estudiantes probablemente no están aprendiendo a desarrollar su buen juicio. Y, de acuerdo con los resultados reportados por el ICFES (2016) –que ubican a los estudiantes mayormente bajo el promedio–, y el análisis de la OCDE (2016) –el cual reporta que los estudiantes en las pruebas PISA se ubican en el nivel bajo–, los resultados de la prueba W-GCTA evidencian que los estudiantes, pese a los esfuerzos del MEN, no alcanzan un desarrollo mínimo de las habilidades de pensamiento crítico que les permita tener un desempeño moderado en la prueba de pensamiento crítico W-GCTA (ver la ilustración 3).

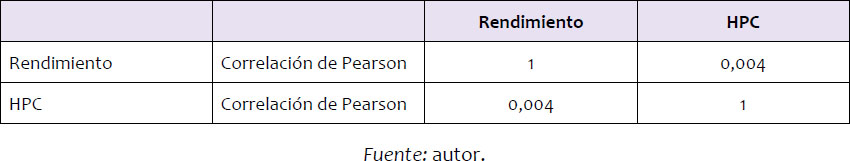

Correlación de Pearson entre el rendimiento académico y los índices de referencia de la prueba de habilidades de pensamiento crítico

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o razón. Además, la prueba considera dos variables y no asume la noción causa-efecto. El coeficiente puede variar de -1,00 a +1,00. Donde -1,00 explica una correlación negativa perfecta, 0,00 indica que no existe correlación alguna entre las variables, y +1,00, una correlación positiva perfecta (Collado Fernández, Hernández Sampieri & Baptista Lucio, 2010, pp. 311-313). El coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo mediante el software estadístico SPSS; estos resultados se presentan en una tabla posterior a la ejecución del software estadístico SPSS, y permitieron conocer el valor del coeficiente, la significancia en el nivel 0,05 (donde la probabilidad de error es menor de 5%), que se marca con un asterisco (*).

La categoría representada en las habilidades evaluadas fue únicamente la categoría promedio. Debido a esta tendencia, se agruparon los resultados en las siguientes tres subcategorías: el grupo uno, entre el 33% y 40%, donde se ubica el 32,35% de los estudiantes; el grupo dos, entre el 43% y 55%, donde se encuentra el 64,79% de los evaluados, y el grupo tres, entre el 60% y 68%, el cual alcanzó el 5,88% de la muestra. Mediante el análisis de datos estadísticos se confirma la hipótesis nula de la investigación. Es decir, no existe relación entre las variables, y se determinó que no existe relación entre la categoría promedio, representada en las habilidades de pensamiento crítico, y el rendimiento académico.

Los resultados de la correlación de Pearson evidencian que el resultado de la correlación fue 0,004< 0,05, como se observa en la tabla 3. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de la investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir, que no existe relación entre las variables. Por consiguiente, la prueba ANOVA (ver la tabla 4) de un factor no fue significativa, para lo cual se tiene que se rechaza la hipótesis de igualdad de medias de las variables y se acepta la hipótesis de que existe una gran diferencia entre las medias del rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico.

Tabla 4.

Resultados de ANOVA de un factor para la relación entre las subcategorías de las HPC y el rendimiento académico

Sin embargo, cada estudiante presentó distintos resultados respecto a cada habilidad cognitiva, por lo cual se sugirió realizar un contraste entre las variables para verificar la correlación (ver la tabla 5). No obstante, se observó que no existe relación entre las variables en ninguno de los casos que propone esta investigación.

La literatura sugiere una relación entre el rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico; tal relación implica un aspecto de las habilidades que ponen en evidencia características actitudinales que se encuentran en el buen pensador (Nikerson, Perkins & Smith, 1998). Para Halpern (2003), las habilidades de pensamiento crítico incluyen una serie de actitudes, valores y hábitos mentales que son visibles y tienen repercusiones disciplinares, sociales y académicas. Sin embargo, al contrastar con la literatura no se encuentra tal relación.

De manera general, se observó que el rendimiento académico presenta correlación negativa con las habilidades de pensamiento crítico, tales como inferencia, supuestos e interpretación, pero esta relación no presenta significación. Es decir que, a mayor variable independiente, mayor variable dependiente, de manera proporcional. Esto también se aplica para menor variable independiente, mayor variable dependiente. En la tabla 4 se evidencia una correlación de Pearson entre rendimiento académico e inferencia de -0,125, lo cual es una correlación negativa muy débil, sin significación importante. El coeficiente de correlación de Pearson entre el rendimiento académico y los supuestos es de -0,228, sin una significación importante, y entre el rendimiento académico y la interpretación es de -0,014 (correlación negativa muy débil), sin una significación considerable.

Por su parte, el rendimiento académico en relación con la deducción y el análisis presenta correlación positiva. Es decir que, a mayor variable independiente, mayor variable dependiente, de manera proporcional. Siendo así el rendimiento académico y la deducción con el coeficiente de correlación de Pearson +0,249 sin una significación considerable, y entre el rendimiento académico y el análisis, de +0,051. Este último indica una correlación positiva media, pero sin significación considerable. De manera general, en los resultados de este estudio se observó falta de relación estadística significativa entre el rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico, por lo cual se cumple la hipótesis nula de la investigación, es decir, que no existe una relación lineal muy fuerte entre las variables.

Además se observó que la relación entre supuestos e inferencias presentó un coeficiente de correlación de Pearson de +0,427 siendo significativo con 5% de error, con una significancia de 0.012, lo cual evidencia una correlación positiva. Pese a la diferencia entre las actividades cognitivas se propone que el hecho de dar por sentados algún juicio, creencia, resultados, enunciados o razones implica el esfuerzo de inferir, dado que la inferencia identificara y asegurara los elementos necesarios para sacar dichas conclusiones razonables. De esta manera, puede analizarse la relación entre dos subhabilidades, tales como los supuestos e inferencias, en la medida que si una de estas se desarrolla, puedo hacerlo con la otra, o lo contrario.

Por otra parte, la relación entre análisis y supuestos presentó un coeficiente de correlación de Pearson de -0,428 (correlación negativa), con una significancia de 0,012 (con 5% de error). También, la relación interpretación y deducción presentó un coeficiente de 0,405, con una significancia de 0,018 con 5% de probabilidad de error. La subhabilidad análisis de argumentos identifica las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, conceptos, descripciones u otras formas de representación; la subhabilidad supuestos se encuentra afectada inversamente, es decir, que no está relacionada directamente. Por lo tanto, en esta relación, mientras una subhabilidad disminuye, la otra aumenta.

En estos resultados se observó que el rendimiento académico tiene una relación débil y no significativamente importante entre el rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico, siendo que el consenso de los expertos infiere que el rendimiento académico podría ser un predictor del estado de las habilidades de pensamiento crítico (Facione P., 1990). Según la literatura, estos resultados pueden ser posibles debido a otros factores, tales como la motivación del estudiante, la disciplina o el autocontrol (Luna Tascón, Gómez Jojoa & Lasso Belalcázar, 2013). Además, se puede decir que el estado de las habilidades de pensamiento crítico posiblemente no está siendo fortalecido en la educación básica y media; la OCDE (2016) señala que el ambiente escolar y la segregación social, entre otros factores sociales, privan a los estudiantes de los beneficios del aprendizaje; y, por lo tanto, afectan el rendimiento académico. Esto puede ser posible por la indiferencia ante los procesos metacognitivos, que llevan al estudiante de ser pensador irreflexivo a ser un pensador maestro; en consecuencia probablemente no se tendrán muy buenos resultados académicos (Paul & Elder, 2003).

Al contrastar estos resultados con los estudios realizados por Facione (2007), no se encuentra concordancia. Facione (2007) explica que “muy posiblemente” al mejorar las habilidades de pensamiento crítico se obtendrían mejores promedios de calificaciones en la universidad, mostrando una correlación significativa. Esta conclusión es plausible luego de estudiar a más de 1.100 estudiantes universitarios.

DISCUSIÓN

La prueba de habilidades del pensamiento crítico W-GCTA posee características psicométricas aceptables, buena validez interna y confiabilidad. Al ser aplicada se observó que los estudiantes generalmente se encuentran en la categoría promedio, respondiendo entre el 30% y el 70% correctamente. En los resultados de las inferencias se presentó que la mayoría de estudiantes se ubicó en la categoría debajo del promedio, mientras que en deducciones, supuestos, análisis e interpretación, los estudiantes se ubicaron en la categoría promedio. Dado que cada estudiante podría presentar resultados diferentes para cada subhabilidad se realizó un análisis desde cada subhabilidad. A su vez, se analizó la distribución en el rendimiento académico, donde los estudiantes mayormente se ubicaron en la categoría promedio, seguida de debajo del promedio y encima del promedio.

En cuanto a la correlación, al ser verificada la relación entre cada una de las subhabilidades y el rendimiento académico, mediante la validación del coeficiente de correlación de Pearson, se observó que no existe relación, es decir, que se cumple la hipótesis nula. Y al contrastar con la literatura, no se encuentra de acuerdo. Dado que varios estudios realizados por Facione P. (2007), Paul & Elder (2003), Nikerson, Perkins & Smith (1998) informan que sí existe correlación entre las habilidades de pensamiento crítico y el rendimiento académico; esto, explicando que las habilidades de pensamiento se pueden desarrollar, y si un estudiante piensa mejor, obtendría un mejores calificaciones en la universidad.

Salazar (2014) concluye que el pensamiento deductivo y el inductivo se pueden mejorar sustancialmente; al contrastar esta información con el trabajo realizado por Reyes, Mellizo & Ortega (2012), se encuentran de acuerdo respecto a la relación entre el rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico, partiendo de que los individuos, al desarrollar sus habilidades cognitivas (Facione, Sánchez, Facione & Giancarlo, 2000), posiblemente mejorarán su rendimiento académico. Ahora bien, en relación con el presente trabajo, aunque los estudiantes se ubicaron en la categoría Promedio de las habilidades de pensamiento crítico evaluadas, esto no les significó un muy buen rendimiento académico en términos generales.

En el manual de la prueba W-GCTA con respecto al manejo de los percentiles, se tiene que la categoría promedio se encuentra en un rango entre 30% y 70%; entre los resultados individuales se observó que generalmente los resultados se encuentran entre 40% y 50%, y resultaron poco representativos en número los sujetos que alcanzaron un mayor rendimiento, según las categorías. Esto implica que en la práctica los estudiantes posiblemente no se encuentran motivados para de manera autorregulada desarrollar hábitos de pensamiento crítico. Ahora bien, Watson & Glaser (2012b) señalan que lo que se espera en los resultados de la prueba W-GCTA es un rendimiento promedio; sin embargo, cada individuo se puede encontrar en distintos estados para cada subhabilidad; se considera además que al ingresar a la universidad es bueno ubicarse en la categoría promedio y aumentar el rendimiento de las habilidades de pensamiento crítico con el tiempo.

Los resultados obtenidos de la prueba de habilidades del pensamiento crítico implican que los estudiantes posiblemente no se encuentran desarrollando un carácter científico; por lo tanto, podrían no proyectarse como personas productivas académica y laboralmente, y en su comunidad. Los afectados son, en primer lugar, los estudiantes, dado que se encuentran capacitados naturalmente, mas no se encuentran habituados a pensar de forma crítica sobre los problemas y las oportunidades, lo cual es un ejercicio de carácter complejo que tiene implicaciones para cada área de la vida de la persona, y se puede aprender de manera autoconsciente o mediante la intervención de procesos pedagógicos; estoúltimo, según Paul & Elder (2003), es lo más conveniente, dado que de manera directa guía al pensador irreflexivo, con el fin de transformar y mejorar la forma en que realiza sus procesos cognitivos.

Además, debido a que la prueba fue aplicada al iniciar el semestre, se observó en los resultados del rendimiento académico que de la muestra el 5% desertó, y el 17% de los estudiantes presentaron un promedio inferior a 3,0. Esta situacion es la evidencia del posible poco desarrollo de la habilidades cognitivas, por lo cual probablemente este grupo de la muestra no alcanzó el rendimiento mínimo para avanzar al siguiente semestre. Por su parte, la mayor parte del grupo alcanzó el promedio mínimo; se explica que la media más alta fue de 4,01, y solo fue alcanzada por un estudiante. Finalmente, es necesario explicar que la categoría promedio se encuentra en un rango amplio, donde el estudiante puede ubicarse cercano a 30%; este resultado explica que no domina efectivamente la categoría, y por su parte, acercarse a 70% implicaría que el estudiante domina muy bien la categoría; se puede decir, por la evidencia, que el 73% de los estudiantes se ubicaron en la categoría descrita anteriormente.

CONCLUSIONES

Este trabajo reportó que no existe relación entre las habilidades de pensamiento crítico y el rendimiento académico; esto, mediante el estudio de una muestra de estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Biología y Química de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, la prueba de evaluación del pensamiento crítico W-GCTA es un eficiente predictor del estado de las habilidades de pensamiento crítico al ingresar a la universidad (Watson & Glaser, 2012b).

Entre las implicaciones pedagógicas en consideración, teniendo en cuenta los resultados se tiene, primeramente, que los docentes deben reconocer la necesidad de crear metodologías pertinentes y coherentes, y que estas cuenten con la solidez ineludible que significa promover el pensamiento crítico. Segundo, los docentes en formación deben percibirse como investigadores, y de esta manera promover la lectura crítica, el pensamiento crítico, creativo, reflexivo, analítico y moral. Tercero, las instituciones educativas deben mantenerse en continua preparación para la aceptación de la población diversa, y con ello, la aceptación de que todas las personas están en capacidad de desarrollar sus habilidades cognitivas.

Los resultados de la prueba de evaluación de habilidades de pensamiento crítico reportan que no existen datos generales de habilidades de pensamiento crítico muy encima del promedio, encima del promedio, debajo del promedio y muy debajo del promedio, por lo cual se define que no existe relación entre las variables para estos casos. Por su parte, la categoría promedio de habilidades del pensamiento crítico está representada en los resultados desde el 33% hasta el 63%; esto quiere decir que los estudiantes generalmente no dominan la categoría promedio. Y no se observó un patrón de relación entre el rendimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico. Sin embargo, para cada caso, pese a que se presente un rendimiento promedio en la prueba, existen distintos resultados para cada habilidad.

En la categoría promedio de las habilidades de pensamiento crítico representada se presentan tres casos, siendo el primero con resultados entre el 33% y 40%, donde se encuentra el 32,35% de los estudiantes; la segunda evidencia que entre el 43% y 55% se ubica el 64,70% de los evaluados, y la tercera subcategoría va del 60% al 68%, en la cual el 5,88% de la muestra se encuentra representando la evidencia de que los estudiantes no alcanzaron a dominar habitualmente la categoría promedio en los resultados generales. Además, se reportó que no existe relación entre las mencionadas subcategorías y el rendimiento académico.

El rendimiento académico de la muestra evidenció que los estudiantes alcanzaron mayormente un rendimiento promedio, es decir, que se ubican entre el 30% y 70% del cumplimiento de los logros establecidos en el programa del primer semestre de la carrera de Licenciatura en Biología y Química. Se reportó que el 6% se encuentra muy debajo del promedio, el 18% debajo del promedio y el 12% encima del promedio. No se encontraron datos en la categoría muy encima del promedio.

Los resultados de la prueba reportaron que los estudiantes necesitan intervención en sus procesos de aprendizaje para potenciar sus habilidades cognitivas. Por su parte, los resultados explican que en las habilidades de pensamiento crítico, el 76% de los estudiantes se ubicó en la categoría promedio de los análisis de argumentos; el 71%, en interpretación de la información; el 82%, en deducciones, y en igual porcentaje para los supuestos, y por último, en las inferencias en la categoría debajo del promedio, un total de 59%. Esta medida general explica que los estudiantes ingresan a la universidad posiblemente con estándares bajos de habilidades de pensamiento crítico. Por otra parte, se observó que existe una relación entre la subhabilidad supuestos e inferencias, que es estadísticamente significativa; de lo cual se infiere que es posible, debido a que la subhabilidad inferencias quiere decir que el estudiante es capaz de identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables, y muy posiblemente están en relación con dar por sentadas creencias, situaciones o cualquier forma de representación.

La relación entre análisis y supuestos presentó un coeficiente de correlación de Pearson con una significancia de 0.012 (con 5% de error). La subhabilidad análisis de argumentos identifica las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, conceptos, descripciones u otras formas de representación; dado que un estudiante es capaz de distinguir entre las inferencias reales y supuestas, podría ser capaz de dar o no algo por sentado. También, la relación interpretación y deducción presentó un coeficiente de 0.405, con una significancia de 0.018 con 5% de probabilidad de error. El proceso de deducción está involucrado con el planteamiento en relación, la discriminación de opciones y otros parámetros de carácter cuantitativo (Rojas, 2013). Sin embargo, claramente se nota que el desarrollo de la subhabilidad interpretación podría ser afectado positivamente por el de la deducción.

Finalmente, estos resultados han permitido el rechazo de la hipótesis propuesta y la aceptación de la hipótesis nula, por lo que no existe relación entre las distintas habilidades de pensamiento crítico estudiadas. Desde esta perspectiva se observaron algunos aspectos para analizar y reflexionar sobre los factores que posiblemente inciden en el desarrollo de las habilidades cognitivas descritas en este trabajo.