Introducción

El interés por la incorporación de la dimensión socioemocional en el currículo escolar ha capturado ya hace algunas décadas la atención del mundo académico, las políticas públicas y el contexto escolar y sus profesionales, siendo considerado por la Unesco como uno de los dominios relevantes para el cumplimiento de las necesidades educativas del presente siglo (Scott, 2015). Varios autores han destacado la importancia del desarrollo de las habilidades que se desprenden de la dimensión socioemocional para la educación (Kralicek, Shelar, Von Rabenau y Blikstein, 2018; Marchant, Milicic y Álamos, 2013; Bisquerra, 2009); y su adquisición se plantea como una piedra pivote del desarrollo evolutivo y el aprendizaje, y, por lo tanto, esencial para el proceso formativo de cada individuo. Existe un importante cúmulo de evidencia empírica asociada al rol, el impacto y los alcances del desarrollo socioemocional en un amplio espectro de capacidades y habilidades (Zhang et al., 2019; Henderson, Fox, Trayner y Wittkowski, 2019; Cui et al., 2018; Housman, 2017; Chen, 2016; Gaudet y Letourneau, 2015); así como también un importante número de programas educativos en el contexto temprano, primario y secundario para su desarrollo (Marques, Tanaka y Foz, 2019; Rubiales, Russo, Paneiva y González, 2018; Barnes, Wang y O’Brien, 2018).

Este reconocimiento explícito de la incorporación de la variable socioemocional en educación se ha enmarcado dentro de un amplio debate respecto de la calidad educativa y la importancia de una formación inicial docente, que promueva el desarrollo de los saberes pedagógicos y disciplinares afines (Ritblatt, Hokoda y Van Liew, 2017). Del mismo modo, se ha hecho notar que la formación universitaria no puede proveer todo el conocimiento teórico y procedimental necesario para un desempeño profesional que garantice la adquisición de competencias en un amplio número de ámbitos. Ha sido justamente en la búsqueda de estrategias para afrontar estas limitaciones, que las instituciones de educación superior han sido objeto de una amplia renovación curricular que ha transitado hacia modelos funcionalistas basados en competencias (Humphreys, Crino y Wilson, 2017), los cuales han revalorizado las prácticas profesionales como una instancia para proveer a los y las estudiantes herramientas de aprendizaje situadas y efectivas en espacios de desempeño laboral reales (Cornejo, 2014; Solís et al., 2011). Los especialistas afirman que las prácticas profesionales son la instancia para la adquisición final de las competencias procedimentales, donde habilidades más allá de dominio de lo cognitivo han encontrado su lugar en las propuestas curriculares (Pérez-Escoda, Berlanga Silvente y Alegre Rosselló, 2019; Álvarez Bolaños, 2018; Vaello y Vaello, 2018; Aceves Martínez y Barroso Tanoira, 2016).

Las habilidades sociales

El estudio de la habilidad y/o competencia social es uno de los campos fundacionales de desarrollo evolutivo más estudiados y estrechamente relacionados con los ámbitos cognitivos y emocionales. Si bien no existe un claro consenso respecto de su definición, se hace referencia a ellos usualmente como: “un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal, expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación” (Lacunza y Contini, 2009, p. 59). Las conductas implican la efectividad de la interacción social, reflejada en el desarrollo de conductas específicas, organizadas y adaptativas que se manifiestan en los distintos momentos del curso vital de una persona. Estudios han explorado la incidencia de las habilidades sociales en una serie de dimensiones de relevancia para el estudiante desde temprana edad, como lo son la potenciación del desempeño cognitivo, el fortalecimiento de la autoestima y/o la adquisición de estrategias asociadas a la autorregulación del comportamiento (Housman, 2017; Lacunza, 2011; Lacunza, Solano y Contini, 2009). Asimismo, las habilidades sociales se plantean como buenos predictores de una serie de dimensiones a lo largo de la vida, lo que explicita su carácter evolutivo, y, sobre todo, preventivo. Por ejemplo, estas habilidades se han asociado ampliamente a distintos niveles de éxito y satisfacción vital en las etapas tardías de la vida del individuo (Barry, Clarke y Dowling, 2017; Benninger y Savahl, 2016); pero también se han vinculado a salud general, estabilidad y logro financiero, éxitos educacionales, entre otros muchos aspectos (Cordero, 2017; Fernández, Quintanilla y Giménez, 2015). Del mismo modo, estudios contemporáneos provenientes del área de la neurociencia cognitiva han señalado que las habilidades sociales están fuertemente asociadas al fortalecimiento de las funciones ejecutivas (Benavides, Romero, Quesada y Corredor, 2017); y con ello, específicamente destacando su vital papel en el fortalecimiento de la autorregulación emocional (Séguin y MacDonald, 2016); el ajuste conductual (Domitrovich, Durlak, Staley y Weissberg, 2017); y/o la prevención de los problemas de conducta y el comportamiento violento (Barnes, Wang y O’Brien, 2018).

Autores han argumentado que un aspecto fundamental para el logro en el ajuste social deriva de un acompañamiento exitoso durante el desarrollo socioemocional desde temprana edad, donde —por ejemplo— se ha considerado a la habilidad empática un precursor básico para la aparición de la conducta prosocial, la facilitación del desarrollo socio-moral y la autorregulación de las tendencias agresivas (Carlo et al., 2012). Por tanto, la adquisición de las habilidades sociales representa un logro en el proceso de socialización y refleja la capacidad cognitiva del niño y la niña para desligarse de la perspectiva exclusiva del propio yo y atisbar los estados internos del otro. La literatura ha mostrado el impacto de la educación inicial en el desarrollo social, particularmente en la adquisición de la habilidad empática y la respuesta prosocial (Haslip, Allen-Handy y Donaldson, 2019; Nergaard, 2017; Willis, 2015; Eggum et al., 2011).

La orientación contemplativa en la enseñanza y el aprendizaje

El Programa que aquí se aplica fue construido a partir de la orientación contemplativa en la enseñanza y el aprendizaje, la cual corresponde a un enfoque pedagógico secular que promueve los aprendizajes a través de experiencias educativas que sitúan a la consciencia en el centro de la acción educativa. A veces denominada meta-pedagogía o pedagogía del proceso (Ergas, 2015), se nutre de los aportes de una serie de áreas científicas, con la expectativa de enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con procedimientos validados, con un carácter preventivo universal y potenciador del desarrollo psicosocial del estudiante. Se define como un conjunto de prácticas pedagógicas que tienen como objetivo: “el crecimiento personal y la transformación social, a través del cultivo de la consciencia en un contexto ético relacional” (Roeser y Peck, 2009, p. 119); y comprende cualquier acto de enseñanza basado en una deliberación del profesor, al pedirles a sus estudiantes que respondan al aquí y ahora de la experiencia de aprendizaje.

La habilidad contemplativa refiere en un sentido amplio a un número de prácticas enraizadas en varias de las tradiciones del mundo, las cuales comparten el denominador común del desarrollo atencional como una de las bases para el desenvolvimiento psicológico de la persona. La teoría educativa que subyace a estas habilidades comparte que la atención voluntaria sostenida es susceptible de desarrollo, a través de su práctica en la cotidianidad de los espacios de aprendizaje La literatura se refiere a ella como mindful awareness, mindfulness, y/o, en idioma castellano, atención plena y/o consciente; y la define como “la tendencia a ser altamente conscientes de las experiencias internas y externas, en el contexto de una postura de aceptación y no enjuiciamiento hacia esas experiencias” (Cardaciotto et al., 2008, p. 205). En la actualidad, ha sido el concepto mindfulness el más popularizado, pero asimismo existen otros enfoques que incorporan el enfoque contemplativo para el contexto educativo (por ejemplo, Bornemann, Kovacs, & Singer, 2019; Rashedi & Schonert-Reichl, 2019; Fredrickson et al., 2019; entre otros). Varios contextos científicos y socioculturales han contribuido a la aparición y validación de esta orientación pedagógica en el contexto educativo actual (Lería Dulčić, 2017).

Una línea interesante de estudio viene a complementar el corpus amplio de la evidencia empírica esbozada en relación con las habilidades sociales, circunscrito al estudio del efecto de las prácticas con enfoque contemplativo (por ejemplo, yoga, meditación, mindfulness, danza, artes marciales, entre otros) en el desarrollo psicofísico del estudiante (por ejemplo, Cheang, Gillions y Sparkes, 2019; Pandey, Hale, Das, Goddings, Blakemore y Viner, 2018; Qi, Zhang, Hanceroglu, Caggianiello y Roberts, 2018; Klingbeil et al., 2016). Destaca para la población infantil, el estudio de su impacto en el rendimiento académico (Thierry, Bryant, Nobles y Norris, 2016); en la temprana adquisición de habilidades autorreguladoras y apresto para el ingreso al sistema escolar (Willis y Dinehart, 2013); en el fortalecimiento de las habilidades ejecutivas (Jansen, Schulz y Nottberg, 2016); y/o en la regulación del afecto negativo (Vickery y Dorjee, 2016). Otros estudios han relevado el impacto del desarrollo atencional consciente en la habilidad de sostener estados habituales de calma interior y sosiego (Nadler et al., 2017); y/o —por ejemplo— en una mayor ocurrencia de comportamientos prosociales (Viglas y Perlman, 2017; Flook, Goldberg, Pinger y Davidson, 2015); incluso, en el mejoramiento de la habilidad social en niños y niñas del espectro autista, de buen funcionamiento (Ridderinkhof, Bruin, Blom, Singh y Bögels, 2019). De igual forma, existe un importante número de programas diseñados con el propósito de incorporar la variable contemplativa y el fortalecimiento de la función atencional en el contexto educativo, dentro de los cuales se destacan Aulas Felices; Mindfulness in Schools Project; Mindfulness Ambassadors; entre muchos otros (Lería Dulčić, 2017); todos, programas orientados a los ámbitos escolar temprano, educación primaria, secundaria y superior (Langer, Ulloa, Cangas, Rojas y Krause, 2015). Estos programas han mostrado poseer un importante factor preventivo en la socialización y el aprendizaje de niños y adolescentes (Rice y Overby, 2019; Secanell y Núñez, 2019; Devcich, Rix, Bernay y Graham, 2017; Jansen, Schulz y Nottberg, 2016; Bradshaw, Goldweber, Fishbein y Greenberg, 2012).

Problema en estudio

El estudio que a continuación se expone fue ejecutado en el contexto disciplinar de la educación parvularia y los intentos por su enriquecimiento como propuesta educativa (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [OREALC/UNESCO], 2016); bajo la premisa de que las mejores condiciones para el aprendizaje son aquellas constituidas desde la actividad situada, en el marco de experiencias auténticas y cotidianas en el espacio en el que se ha de desempeñar el estudiante profesionalmente. En razón de lo anterior, a comienzos del 2014 un grupo de académicos de la Universidad de Atacama de Chile (en adelante, UDA) pusieron en marcha un Programa de formación inicial docente con enfoque contemplativo para estudiantes en práctica profesional de educación parvularia (Lería Dulčić, 2019). Este proyecto se llevó a cabo mediante varias acciones conjuntas con redes de jardines infantiles regionales, con el propósito de desarrollar competencias profesionales relacionadas con la potenciación del desarrollo socioemocional del párvulo y la generación de ambientes bien tratantes: aquellos espacios educativos que convocan una mirada sistémica y ponen el valor de la generación de bienestar y cuidado en pro del resguardo de los niños, niñas y personas adultas que cuidan de ellos.

La evidencia ha sugerido un amplio impacto de las prácticas contemplativas de silencio y desarrollo atencional pleno en las habilidades de índole social, como se ha indicado en varias partes de este texto. No obstante, el número de artículos y libros orientados a niños de edad temprana aún es moderado, lo cual invita a continuar la indagación acerca del efecto de este tipo de programas en este segmento de la población, además de su importancia de ser conducida en contextos sociodemográficos y lingüísticos específicos, como lo son los de habla hispana. Se pretende con este estudio —por lo tanto— describir la dimensión psicosocial de los párvulos luego de una práctica diaria de carácter contemplativo de silencio, formulado en la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la asociación entre las habilidades sociales, los problemas de conducta y las prácticas contemplativas en los párvulos entre 24 y 61 meses de edad? Este problema en estudio se desgrana en dos objetivos específicos: 1) Describir las habilidades sociales y los problemas de conducta que los párvulos manifiestan, luego de una práctica diaria con enfoque contemplativo, desde las observaciones estandarizadas de las estudiantes en práctica profesional de educación parvularia que trabajan diariamente con ellos; 2) Describir las habilidades sociales y los problemas de conducta que los párvulos manifiestan, a partir de las observaciones de los miembros de sus familias. Se espera con ello, obtener una mirada amplia del desarrollo de las habilidades y los problemas de conducta de los párvulos mencionados, antes y después de ser sujetos de una experiencia contemplativa de silencio y desarrollo atencional consciente.

Metodología

Diseño

No experimental longitudinal, con una finalidad descriptiva y asociativa, a través de una muestra no probabilística por conveniencia. No se manipulan las variables y se analizan sus relaciones indagando las diferencias entre dos o más grupos de sujetos, a partir de los contrastes que les son propios (Ato, López y Benavente, 2013).

Participantes

Participaron 94 párvulos entre dos años (24 meses); y cinco años y un mes (61 meses), pertenecientes a cuatro niveles educativos de cuatro establecimientos educativos infantiles de la región donde se llevó a cabo el estudio.1 Los criterios de inclusión/exclusión fueron: a) asistir a los Niveles Medio Menor, Medio Mayor y Transición Menor del sistema educacional chileno (ver la tabla 1); b) pertenecer a los grupos adscritos a las estudiantes en práctica profesional para el año 2018 de la UDA; c) disponer del consentimiento informado y firmado de los apoderados; d) no haber participado en el mismo Programa en años anteriores; e) no poseer experiencia en programas o actividades con experiencias de aprendizaje similares (por ejemplo, yoga para niños, mindfulness, método Montessori, etc.); y f) no encontrarse en un grupo donde esté en ejecución algún otro programa para el desarrollo socioemocional, psicomotor y/o cognitivo, más allá de los objetivos del enfoque curricular estándar de la institución educativa a la cual pertenecen. Estos criterios fueron aplicados con rigurosidad, con el propósito de proveer al estudio con un mayor grado de confiabilidad dentro del diseño metodológico de trabajo finalmente seleccionado. El grado de aceptación para participar por parte de los apoderados fue de un 94,4% (seis rechazos), y, debido a diversas contingencias de fuerza mayor, se perdieron para la segunda evaluación tres párvulos participantes, eliminándose y quedando el número final de la muestra señalada. Del total, tres párvulos pertenecen a una minoría racial (3,1%).

Instrumentos

Se utilizaron en este estudio tres instrumentos y/o procedimientos de recolección de datos:

La Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil, proveniente del “Preschool and Kindergarten Behavior Scale – PKBS” (Merrell, 2003), en su segunda edición para niños y niñas entre 3 y 6 años. Instrumento dirigido a apoderados y educadores, en dos partes. La primera, la subescala de Habilidades Sociales, está compuesta por 34 ítems y 3 dimensiones: 1) Interacción Social (habilidad de iniciar conductas sociales); 2) Cooperación Social (conductas cooperativas y de auto dominio); 3) Independencia Social (conductas en pos del logro de la independencia y autonomía en el grupo de pares). La segunda subescala, Problemas de Conducta, está compuesta de 42 ítems y 2 dimensiones: 1) Problemas Externalizantes (agresividad manifiesta, falta de atención y desobediencia); 2) Problemas Internalizantes (comportamientos ansiosos, depresivos, retraimiento y problemas somáticos). La conducta del niño se clasifica en una escala tipo Likert de 4 puntos (que oscila entre 0 = nunca y 3 = frecuentemente). Una mayor puntuación en la subescala de Habilidades Sociales indica un mejor desempeño, mientras que en la subescala de Problemas de Conducta acusa comportamientos sociales no adaptativos. El instrumento posee buenas estimaciones de estabilidad temporal y soporte de validez, con un alfa de Cronbach total para la escala de Habilidades Sociales de α = ,88; y la escala de Problemas de la conducta de α = ,94, respectivamente (Reyna y Brussino, 2009); y/o también, un α = ,94 en la subescala de Habilidades Sociales, y específicamente para sus dimensiones: Cooperación social α = ,93; Interacción social α = ,91; e Interacción social α = ,88 (Benítez Muñoz et al., 2011).

La Escala de Habilidades Sociales para Padres/Cuidadores corresponde a un instrumento breve para la evaluación de habilidades sociales en preescolares entre 3 y 5 años, a partir del trabajo de Lacunza, Solano y Contini (2009). En su versión para niños y niñas de tres años, está constituida por doce ítems y un Alpha de Cronbach global de α = ,72; para niños de cuatro años, también por doce ítems. El apoderado/cuidador clasifica la conducta del niño en una escala que, en este caso, oscila entre nunca; algunas veces y frecuentemente.

Breve Encuesta Sociodemográfica para levantar información referente a variables de tipo sociodemográfico (sexo; edad en meses; nivel educativo y establecimiento educacional de proveniencia).

Procedimientos

Características del protocolo contemplativo

El programa dentro del cual el Protocolo se sitúa fue construido bajo el propósito de promover la adquisición de competencias profesionales asociadas al manejo en aula de la variable socioemocional, mediante la conducción de prácticas atencionales diarias de orientación contemplativa. Su denominación técnica es “Programa de formación inicial docente para estudiantes en práctica profesional de educación parvularia, para la adquisición de habilidades contemplativas básicas orientadas a la potenciación del desarrollo socioemocional del párvulo y la generación de ambientes educativos bien tratantes” (Lería Dulčić, 2019); referido como “El Rito del Silencio”. Este nombre hace alusión a su principal componente, que corresponde al mencionado Protocolo contemplativo, para ser ejecutado diariamente por las estudiantes en práctica profesional con sus párvulos. Respeta los principios básicos de toda práctica contemplativa (Ergas, 2015a); e incorpora la importancia de la práctica continuada y permanente en el tiempo para la consecución de hábitos (Rubio, 2017; López-Hernáez, 2016). Las secciones restantes del Programa fueron diseñadas siguiendo la evidencia respecto de las estrategias necesarias para validar intervenciones con enfoque contemplativo en las comunidades educativas (Ergas, Hadar, Albelda y Levit-Binnun, 2018); y ofreciendo charlas de introducción, experiencias contemplativas, guías individuales y grupales de planificación, lecturas teóricas, supervisión virtual, entre otras actividades. Más información, en Lería Dulčić, Sasso y Salgado (2019).

El Protocolo comprende cuatro pasos secuenciales por ejecutar (ver figura 1): 1) “Preparación del espacio”; comprende los preparativos y consideración de los elementos del espacio físico y disposicionales de los párvulos, tales como su distribución en el aula y las narrativas inductoras de inicio. Se espera que el estudiante sea capaz de generar las condiciones proxémicas necesarias para la ejecución de la práctica contemplativa por venir; 2) “Práctica del Silencio-Activo”; incorpora un ejercicio de inducción atencional focal, a través de la respiración consciente, conteo numérico secuenciado, atención a la pulsación cardiaca y/u otros tipos de ejercicios atencionales e instrucciones segmentadas. Se espera que el estudiante sea capaz de inducir la atención focal del párvulo a un punto común; 3) “Silencio-Contemplativo”; implica la mantención de un espacio de silencio por algunos momentos relativos a la estimación de la educadora. Se espera que el estudiante sea capaz de cultivar momentos breves de atención plena no focalizada; 4) “De la expresión socioemocional de la experiencia contemplativa”; promueve la expresión de la vivencia del párvulo con los pares y sus educadores. Se espera que el estudiante sea capaz de promover instancias de expresión verbal y no-verbal derivadas de la experiencia contemplativa y/u otras asociadas o emergidas en el momento, además de generar instancias de escucha activa entre pares.

Se consideran consecuentemente en este protocolo cuatro habilidades socioafectivas por desarrollar por parte del párvulo: 1) La autorregulación atencional: capacidad de elegir el objeto de atención (Astle y Scerif, 2009); 2) La percepción de la vivencia emocional: habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de otros, prestando atención y descodificando con precisión las señales emocionales de la expresión facial, los movimientos corporales y el tono de voz (Fernández y Extremera, 2006); 3) La autorregulación emocional: manejo de las emociones, cuándo suceden, cómo se experimentan y expresan, junto con la capacidad para alterar las propias respuestas y apartarse de los efectos directos de las situaciones inmediatas (Vargas y Muñoz, 2013); 4) el comportamiento prosocial: comportamientos que favorecen a otras personas y aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en las relaciones interpersonales (Marín, 2010). Las primeras tres habilidades siguen los modelos de la competencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso (2008); y la prosociabilidad, de acuerdo con diferentes estudios, como los de Donald y colaboradores (2018); y/o Flook y colaboradores (2015); entre otros.

Ejecución del Protocolo Contemplativo

El presente estudio se circunscribe a los primeros meses del año académico 2018. La primera evaluación se realizó la tercera semana del mes de mayo (pretest); y la segunda evaluación, la tercera semana de julio (postest), lo cual corresponde a una totalidad de ocho semanas de aplicación del Protocolo de trabajo, más las semanas de inducción y capacitación respectivas (ver figura 2). Durante este periodo, cada párvulo evaluado participó en un promedio de cuarenta prácticas contemplativas a razón de una diaria (+/- 3), con una duración aproximada de 20-25 minutos. Las excepciones para completar el total de las prácticas realizadas se debieron a las características propias del funcionamiento de instituciones educacionales de esta naturaleza (actividades y celebraciones varias, contingencias climáticas, enfermedades frecuentes y otras variables que generan alto ausentismo). Al respecto, no existieron niños o niñas que no hubiesen cumplido el número mínimo estipulado de prácticas contemplativas para someterse a la segunda evaluación (postest) (≤ 30). La realización de las prácticas contemplativas fue integrada a la planificación diaria y semanal de las actividades de aprendizaje obligatorias que los estudiantes en práctica deben realizar, que comprende usualmente recepción y periodo de adaptación; desayuno; higiene; realización del “Rito del Silencio”; y siguiente experiencia de aprendizaje, según planificación. Su duración fue de aproximadamente 15 minutos, bajo la guía de las educadoras de párvulos especializadas para cada nivel educativo. Para el caso de los párvulos que se rehusaron a participar, debido a las distintas contingencias propias del día a día, las estudiantes en práctica profesional fueron ayudadas por las asistentes técnicas que habitualmente acompañan el día pedagógico.

Por su parte, el manejo del Protocolo contemplativo fue conocido por las estudiantes en cuatro encuentros de capacitación de carácter teórico-práctico, durante los meses de marzo y abril; y dos de seguimiento durante junio y julio, sostenidos todos de 9 a. m. a 12 m en las dependencias de la universidad. Participaron diez estudiantes (74% del total inicial; edad cronológica X̅ = 23,9 años; SD = 2,83). La familiarización con los instrumentos de evaluación se llevó a cabo en dos encuentros, donde se introdujo a los instrumentos psicométricos, procedimientos de tabulación y aplicación de ensayo, más varios encuentros de seguimiento.

Análisis de datos

Para describir las escalas, subescalas, y sus dimensiones, se calcularon sus promedios y desviaciones estándar, así como se chequearon los criterios de normalidad de la muestra y correlaciones lineales de Pearson (r). Posteriormente, se realizaron análisis de comparación de medias entre las evaluaciones (pretest-postest) para ambos instrumentos. Asimismo, fueron calculados los tamaños del efecto (índice d o diferencia media tipificada), propuesto por Cohen (1988), los cuales permiten cuantificar la magnitud de las diferencias encontradas. El procesamiento de datos fue realizado con el software SPSS v23.0.

Consideraciones éticas

Estudio aprobado por un comité de ética científica de la institución de los autores. Se obtuvieron los consentimientos para la participación en el estudio de a) las direcciones y jefaturas de los jardines infantiles colaboradores, a través de un convenio marco de investigación preexistente; b) apoderados y/o miembros de la familia. Esto se realizó a través de 1) una charla explicativa a las directoras y educadoras respecto del estudio, sostenida en las dependencias de la universidad; 2) varias charlas a la comunidad educativa. Los participantes no recibieron ningún incentivo por participar y se tomaron los resguardos para garantizar el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación con seres humanos propuestos por la Asociación Americana de Psicología (APA, n.d.).

Resultados

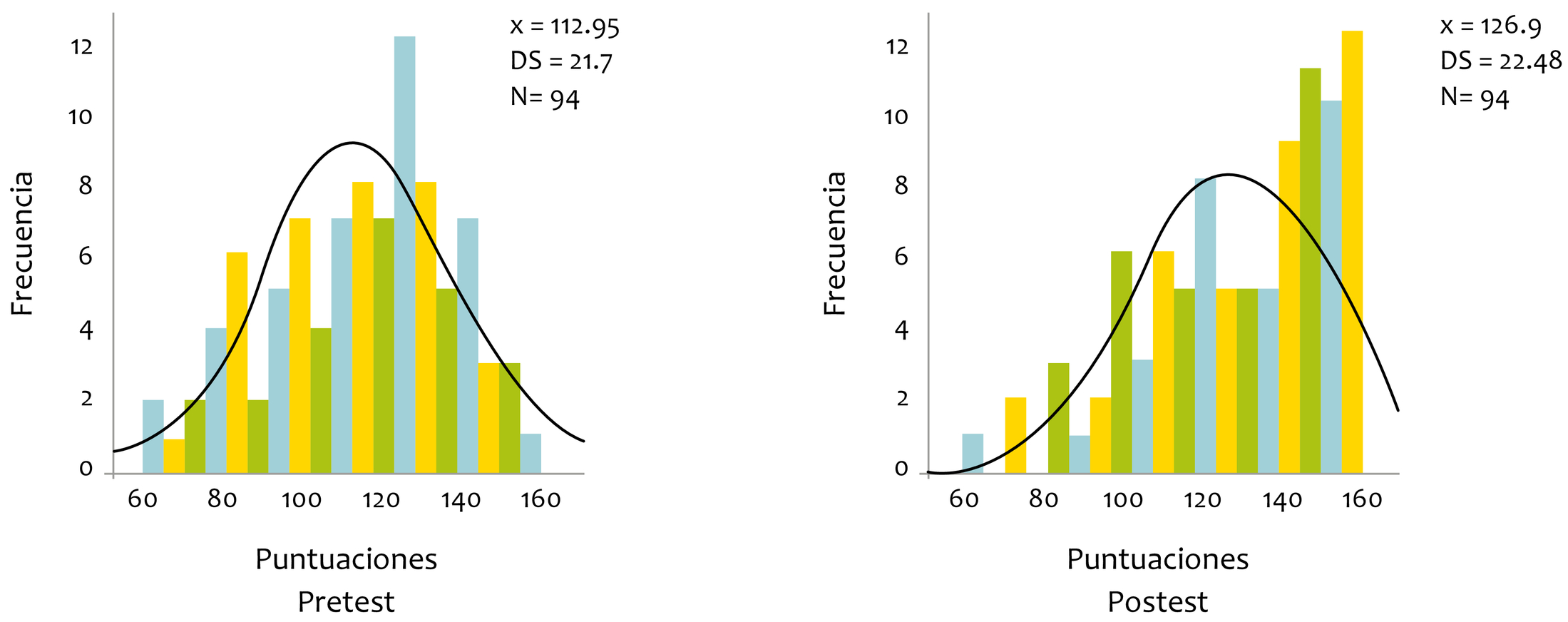

Se comprobaron los criterios de normalidad de la muestra, de lo cual se desprende que los datos obtenidos no se asemejan a una distribución normal aleatoria, rechazándose la hipótesis nula. No obstante, cabe realizar la siguiente observación en relación con el pretest de la Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil, incluyendo sus tres dimensiones, donde los datos inicialmente se distribuyeron de una manera normal, para luego redistribuirse según lo observado en la tabla 2.

En los gráficos de la figura 3 se observa la distribución normal para las puntuaciones de la mencionada escala, relevándose la variación observada en los alpha encontrados entre el pretest (α =.167) y el postest (α = .003); lo cual otorga a la medición realizada y luego de la intervención, un mayor grado de confianza.

Figura 3.

Distribución normal para el post test de Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil

Los estadísticos para la Escala de Habilidades Sociales para Padres/Cuidadores muestran que no existen diferencias significativas entre las dos evaluaciones. En el Pretest: X̅ = 31.4; DS = 3.1; F = 4.43; sig. = .18 (p < ,05); y en el Postest: X̅ = 31.6; DS = 3.8; F = 4.32; sig. = .12. El cálculo correlacional arrojó un r = .55 (p < ,05); y un tamaño del efecto bajo (r = .06). Tampoco se observan significaciones estadísticas en relación con el resto de las variables sociodemográficas consideradas (sexo, nivel educativo y rango etario).

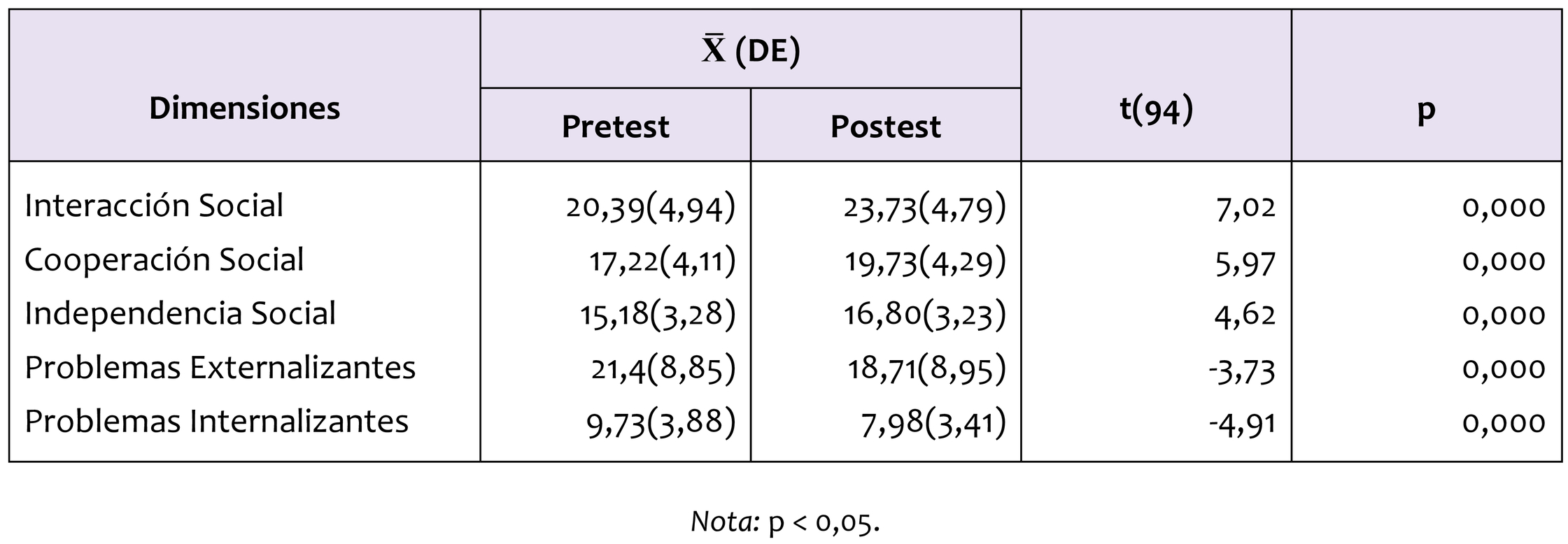

El análisis de la Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil, se realizó en dos fases: análisis globales y por dimensiones separadas. Para la subescala de Habilidades Sociales global, incluidas las puntuaciones para las dimensiones de Interacción Social, Cooperación Social e Independencia Social, se encontraron diferencias significativas entre las evaluaciones; específicamente para el pretest: X̅ = 112.9, DS = 22.4; sig. = .000; y para el postest: X̅ = 126.9; D = 22.48; sig. = .000. En este caso, el tamaño del efecto se mostró mediano/alto (d = .63). Así mismo, para la subescala de Problemas de Conducta global, que incluye las dimensiones Externalización e Internalización, se observa una disminución de las puntuaciones para el pretest: X̅ = 112.9; DS = 22.4; sig. = .000; y para el postest: X̅ = 126.9; D = 22.48; sig. = .000; con un tamaño del efecto mediano/bajo (d = .36).

En el análisis específico por dimensiones de este último instrumento, para el caso de la dimensión Interacción Social, se encontraron efectos principales según momento de la evaluación, siendo mayores las puntuaciones obtenidas en el postest (ver la tabla 3); con una correlación lineal moderada con el resto de las dimensiones (ver la tabla 4). Además, hubo efectos de la variable sexo, donde las niñas obtienen mayores resultados (niñas X̅ = 25,02; niños X̅ = 22,69), pero con un tamaño del efecto bajo (d = .09). De la misma manera, se obtienen resultados significativos en relación con el nivel educativo, donde el nivel medio mayor obtiene los resultados más altos en el postest, con un tamaño del efecto también considerablemente alto (d = 2.15). Por último, en relación con el rango etario, las diferencias de medias se muestran significativas en el postest para los tres rangos etarios; no obstante, destaca la dimensión de Interacción Social en el tercer rango (49 a 61 meses), con un tamaño del efecto alto (d = .68).

Tabla 3.

Comparación de medias para las dimensiones de las subescalas de Habilidades Sociales y Problemas de Conducta

Tabla 4.

Correlaciones lineales, según dimensiones Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil

Para la dimensión de Cooperación Social, los resultados muestran también la existencia de efectos principales del factor momento de evaluación para el postest, con una correlación lineal débil, evidenciándose además efectos en función de la variable sexo, donde las niñas obtienen nuevamente mayores puntuaciones (niñas X̅ = 20,88; niños X̅ = 18,81); en esta ocasión, con un tamaño del efecto mediano/alto (d = .53). También se observa un efecto del nivel educativo para el postest, en el cual el nivel transición menor logra las medias más altas —y para el caso—, con un tamaño del efecto también notablemente alto (d = 2.22). asimismo, para el rango etario se observa un efecto en el postest, donde el tercer rango obtiene las medias más altas, con un tamaño del efecto nuevamente alto (d = 1.55).

Las puntuaciones obtenidas para la dimensión Independencia Social, también indican efectos principales, según momento de la evaluación para el postest, con una correlación, en este caso, lineal más débil que las dimensiones anteriores, observándose así una asociación con la variable sexo, donde, al igual que las dimensiones anteriores, las niñas obtienen mayores puntuaciones (niñas X̅ = 17,67; niños X̅ = 16,1); para el caso con un tamaño, el efecto alto (d = .82). Para la variable nivel educativo, el análisis arroja efectos según momento de la evaluación para el postest, en el cual el nivel transición menor obtiene las medias superiores, con un tamaño el efecto alto (d = 1.89). Finalmente, para la variable rango etario, del mismo modo se mostraron efectos significativos para el factor momento de la evaluación en el postest, donde las medias más altas las obtuvo el tercer rango, con un tamaño del efecto igualmente alto (d = 1.51).

Para los casos del mismo instrumento y la subescala Problemas de Conducta, los resultados también mostraron similares tendencias, con efectos principales según el momento de la evaluación para el postest. Si bien la correlación lineal para la dimensión problemas externalizantes es débil, para la dimensión de problemas internalizantes exhibe una tendencia más fuerte (r = .69). Las medias, en este caso, disminuyeron para la dimensión problemas externalizantes, con un tamaño del efecto bajo (d = .03); y para la dimensión problemas internalizantes, con asimismo un tamaño del efecto medio/bajo (d = .47).

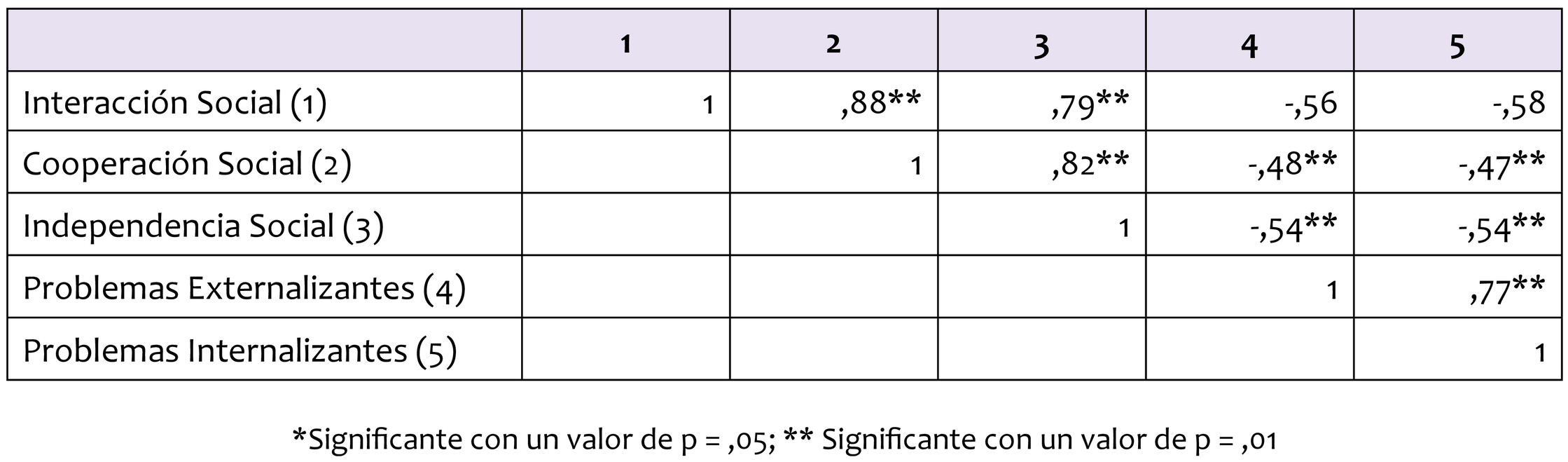

Por último, se calcularon solo para el postest correlaciones independientes para las dimensiones de la escala de habilidades sociales y sus cinco dimensiones. El estadístico arrojó asociaciones positivas y negativas, para todas las dimensiones, según se observa en la tabla 4.

Por último, se calcularon solo para el postest correlaciones independientes para las dimensiones de la escala de habilidades sociales y sus cinco dimensiones. El estadístico arrojó asociaciones positivas y negativas, para todas las dimensiones, según se observa en la tabla 4.

Discusión

Los resultados exhiben la relación entre la ejecución de una práctica contemplativa diaria de silencio y las habilidades sociales de párvulos entre 24 y 61 meses de edad, en la cual se manifiesta una asociación explícita con diferencias significativas en todas las subescalas y dimensiones consideradas. Las mayores significaciones fueron precisadas en la dimensión Interacción Social para el Nivel Medio Mayor y de Cooperación Social para el Nivel Transición Menor, donde se descubre el impacto del factor evolutivo en el desarrollo de las habilidades sociales. En este sentido, aunque a los cambios observados no se les puede atribuir causalidad, debido a la intervención contemplativa, sí se pueden contextualizar dentro de las condiciones que estuvieron presentes en el entorno educativo de los párvulos sujetos a este estudio.

Destaca la significativa correlación encontrada entre Interacción Social y Cooperación Social; y a su vez, débil con Independencia Social, lo cual puede ser entendido según lo planteado por Worswick y colaboradores (2017); en relación con el rol del lenguaje en el desarrollo y logro progresivo de la autonomía, y, consecuentemente, en la independencia social, como una condición esencial para la exploración del entorno social inmediato. Para el caso de la subescala Problemas de Conducta, los resultados son similares a otros estudios en relación con la disminución del comportamiento de tipo externalizante disruptivo asociado a las prácticas de atención plena (Klingbeil et al., 2016); y/o la disminución de la frecuencia de los problemas internalizantes, luego de una intervención de carácter contemplativo (Crescentini, Capurso, Furlan y Fabbro, 2016). Considerando los resultados de nuestro estudio, este tipo de prácticas contemplativas de silencio y desarrollo de atención plena podrían tener, primariamente, una mayor incidencia en las conductas agresivas y/o dificultades conductuales de tipo internalizantes, debido a su carácter predominante experiencial-subjetivo, lo que explicaría los hallazgos en esta línea planteados por otros estudios (Parent, McKee, Rough y Forehand, 2015). Por otra parte, en relación con los resultados obtenidos en las dimensiones de la subescala Problemas de Conducta, a nuestro juicio, se debe realizar una doble lectura. Estudios señalan a la variable sexo como un buen predictor del desarrollo de las habilidades sociales, particularmente en niñas (Ahmed, 2017). No obstante, la evidencia muestra que, si bien los niños en edad preescolar exhiben mayores niveles de problemas conductuales, simultáneamente presentan una mayor proclividad a la cooperación con los pares (Shahaeian, Razmjoee, Wang, Elliott y Hughes, 2017); lo que —no obstante— no fue igualmente encontrado en nuestro estudio. Considerando estos hallazgos, los problemas conductuales observados por las educadoras en los niños y niñas podrían asociarse al desarrollo de otras habilidades sociales de importancia para su desarrollo psicosocial. Por ejemplo, la agresividad y desobediencia pueden ser derivadas de la búsqueda de la autonomía, y ser así malentendidos como problemas de conducta externalizantes (Lins, Alvarenga, Paixão, Almeida y Costa, 2012); de lo cual se desprende la necesidad de involucrar otras posibles variables en el estudio para explicar efectivamente estas diferencias. Además, la influencia de la variable sexo en la evaluación e interpretación psicológica ha sido discutida extensamente en varios lugares (por ejemplo, Van Bockstaele et al., 2019; Brownstein, Madva y Gawronski, 2019).

Un importante elemento por considerar en este trabajo corresponde a la discrepancia entre las evaluaciones realizadas por las educadoras y la familia respecto al mejoramiento de las habilidades sociales de los niños y niñas participantes. Esta baja significación puede atribuirse a varias razones, destacando al menos dos: a) la naturaleza de las evaluadoras; b) por razones de índole metodológica. En relación con lo primero, uno de los factores más relevantes por considerar es la importancia del juicio experto en la investigación científica en educación, debido a que es el evaluador con experticia la persona capaz de realizar distinciones válidas en las observaciones, muchas veces invisibles al ojo común. El juicio experto implica una opinión informada de personas reconocidas por otros con experiencia laboral y práctica específica en el área de la evaluación (Galicia, Balderrama y Edel, 2017); por lo tanto, de lo anterior se concluye que los cambios ocurridos en las habilidades sociales de los párvulos fueron observados por las educadoras, y no así directa o claramente por la familia, por lo que la apreciación y evaluación realizadas por las primeras puede responder con una mayor confiabilidad a cambios reales ocurridos en el transcurso de la intervención contemplativa. Razones de índole metodológica instan a una mejor selección y/o aplicación de los instrumentos de evaluación, donde —por ejemplo— una metodología de corte cualitativo podría brindar información más útil, particularmente para participantes no especialistas. Por último, es relevante considerar lo planteado por Donald y colaboradores (2018); en relación con la sobreestimación del impacto de las prácticas contemplativas, por ejemplo, de mindfulness, en el comportamiento prosocial. Lo anterior sugiere que nuestros resultados deben ser tomados con reserva; no obstante, consideramos que los tamaños del efecto precisados podrían brindar algunas luces respecto de qué variables de índole deben ser específicamente investigadas en futuros estudios.

Conclusiones

Con el propósito de fortalecer la formación profesional de las estudiantes de educación parvularia de nuestra casa de estudios, se ha conducido este estudio acerca de la asociación entre las prácticas pertenecientes a un programa con enfoque contemplativo en las habilidades sociales de párvulos entre 24 y 61 meses de edad. Este trabajo se suma a la línea cada vez más reconocida pertinente a los beneficios de las intervenciones basadas en el desarrollo atencional consciente para el contexto educativo (Lo, Wong, Wong, Wong y Yeung, 2016; Galla, Kaiser-Greenland y Black, 2016). Los resultados sugieren una asociación significativa entre el desarrollo de las habilidades de naturaleza social y las prácticas contemplativas, lo cual remite al beneficio de instancias formativas como la propuesta en este estudio. Con esto, se abren las puertas para el diseño de estudios en la población infantil temprana, que aborden nuevas variables relevantes para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los párvulos.

Luego de la experiencia lograda por los investigadores en el presente trabajo, se sugiere la consideración de ciertos aspectos metodológicos en la confección de futuros estudios en esta línea. Se releva en este contexto la necesidad de velar por estudios longitudinales que respeten la incorporación de evaluaciones ciegas, aleatoriedad de la muestra y, en lo posible, grupos controles. Si bien lo anterior implica dificultades de orden de gestión y logística, es la condición metodológica necesaria que otorga una mayor certeza respecto del impacto diferencial de este tipo de intervenciones educacionales. Es opinión del equipo que esta falencia, en el contexto de la complejidad en la conducción de este estudio, aporta a su carácter exploratorio y descriptivo, y en razón de lo anterior, sus resultados deben ser visualizados con cierta reserva metodológica, así como lo clarifican trabajos recientes en el área, como los de Kreplin, Farias y Brazil (2018) y Semple, Droutman y Reid (2016), respecto de los criterios de rigurosidad óptima para investigaciones donde se incorpora la variable del desarrollo atencional consciente.

Uno de los elementos importantes de mencionar se relaciona con la variable etaria. Son escasos los estudios específicos en el área contemplativa para el segmento de la muestra entre los 24 y 32 meses de edad. La decisión de incluirlo respondió a su disponibilidad y un sentido de exploración, a pesar de que los instrumentos utilizados no fuesen los más pertinentes para este segmento específico. Interesante de revelar, los resultados dieron cuenta de diferencias en el desarrollo de las habilidades sociales consideradas, donde, para estos casos, se obtuvieron menores resultados, pero con diferencias igualmente significativas entre el pre- y el postest. Por último, el reconocimiento de la aplicabilidad pedagógica de la contemplación en el contexto preescolar explicita la necesidad de incorporar en educación superior, los saberes pedagógicos y didácticos relevantes y actualizados para este fin, tarea en la cual se encuentran actualmente dedicados los departamentos UDA involucrados en esta iniciativa. Se espera, así, realizar un aporte al currículo formativo, a través del diseño de propuestas pedagógicas novedosas, donde la variable socioemocional siempre tenga un matiz omnipresente en el currículo escolar en educación inicial, así como en el proceso formativo de estas futuras profesionales, fortaleciendo así la valoración social de la profesión y enriqueciéndola con un enfoque innovador y basado en la evidencia científica.