Introducción

Profundizar en las potencialidades de la educación para la convivencia es indispensable en un mundo que demanda cada vez más la formación de hombres y mujeres responsables y comprometidos con la construcción de contextos sociales pacíficos. En Colombia, más de cinco décadas de conflicto armado han dejado una cultura marcada por la legitimación de la violencia como mecanismo para resolver distintos tipos de problemas. Ahora, en medio de un escenario de posacuerdo, la educación tiene un rol central en la reconstrucción del tejido social y en la formación de nuevas generaciones que recurran a formas pacíficas de interactuar con otros ciudadanos y de manifestarse dentro de un sistema democrático. Es así como el Estado colombiano, desde 2004, ha venido incorporando políticas educativas que buscan el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas en los niños y jóvenes que les permitan, entre otras cosas, convivir pacíficamente con otros. Derivadas de dichas políticas, se ha producido una amplia gama de iniciativas educativas que van desde perspectivas centradas en el individuo que buscan promover el desarrollo de tales competencias en los estudiantes hasta propuestas enfocadas en el contexto, las cuales buscan caracterizar y transformar los ambientes de socialización de los estudiantes. Este estudio se enmarca en el segundo tipo porque examina la manera en la que el aula de clases, como contexto de desarrollo y aprendizaje, puede transformarse en su organización para promover la convivencia pacífica entre pares.

Existe una amplia gama de procesos educativos que pueden orientarse hacia el análisis y aprovechamiento de los contextos escolares para el desarrollo de competencias socioemocionales que aporten a la convivencia pacífica. Dentro de estos contextos, el de aula es uno de los más privilegiados porque concentra a los estudiantes en un mismo espacio durante tiempos considerables y permite un alto grado de influencia del docente en su proceso formativo. El contexto de aula, además, está integrado por dimensiones específicas que se articulan cotidianamente. Dentro de estas, se encuentran la estructura social de aula y, de manera particular, las normas sociales del grupo. Este estudio es una evaluación formativa de una intervención educativa basada en juegos, que tuvo como propósito transformar las normas sociales de grupo en un contexto escolar y, en consecuencia, contribuir a la construcción de un contexto de aula favorable para la convivencia.

La educación para la convivencia

De acuerdo con Delors (1996), los fines fundamentales de la educación se pueden sintetizar en aprender a ser y estar; aprender a pensar y comprender; aprender a hacer y a sentirse útil; y aprender a relacionarse con los demás. La convivencia escolar atiende al último de ellos, y se entiende, desde la política educativa colombiana, como “la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral” (Ministerio de Educación de Colombia, 2016, párr. 1). De manera similar, la política pública chilena, la define como “la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa” (Ministerio de Educación de Chile, s. f., párr.3). Por su parte, en el presente trabajo se entiende la convivencia pacífica como el conjunto de relaciones e interacciones que ocurren entre los miembros de una comunidad, y se caracterizan por ser solidarias, respetuosas, recíprocas y constructivas. Son relaciones en las que no se involucra ningún tipo de violencia, en las que prevalece la cooperación mutua y en las que los desacuerdos o conflictos, entendidos como parte natural de la vida, se manejan de manera pacífica.

La educación para la convivencia es un conjunto de prácticas curriculares y pedagógicas que se diseñan e implementan en el contexto escolar para la generación de capacidades en los estudiantes, orientadas a que ellos contribuyan a la prevención de la violencia escolar, la promoción de la cooperación mutua y la resolución pacífica de conflictos. De acuerdo con Ortega, Del Rey y Córdoba (2010), la educación para la convivencia requiere un modelo ecológico que tenga en cuenta tanto la naturaleza holística del individuo como la influencia del contexto. Estos autores proponen un modelo de educación para la convivencia que se gestiona desde a) el componente emocional y moral de las relaciones interpersonales; b) una concepción cooperativa de proceso de enseñanza y aprendizaje; c) la gestión democrática de la disciplina; y d) el manejo de las situaciones de conflicto y de violencia en la escuela. Desde el Ministerio de Educación de Colombia (MEN), se propusieron los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas (MEN, 2006), que incluyen como una de sus metas aportar a la construcción de la convivencia y la paz. Para lograrlo, sugieren que estas competencias se desarrollen a través de a) espacios específicos (por ejemplo, la clase de Ética y Valores); b) una integración curricular transversal en todas las áreas académicas; y c) la construcción de ambientes democráticos y pacíficos. Frente a esta última estrategia, de naturaleza contextual, el MEN propone que “la mejor manera de promover las acciones que queremos desarrollar es vivirlas cotidianamente en la escuela; a su vez, un modo efectivo de promover valores es aplicarlos allí mismo. La construcción de ambientes que nos permiten vivir lo que queremos desarrollar se logra a través de transformaciones en la cultura de la institución educativa” (MEN, 2006, p. 162). En este sentido, el estudio busca aportar al campo de la educación para la convivencia pacífica, trabajando desde el ambiente del contexto escolar y de aula como espacios privilegiados para la generación de competencias en los estudiantes.

El contexto de aula y las normas de grupo

Dentro de los espacios en los cuales se desenvuelve el ser humano, el contexto escolar es uno de los más importantes para el desarrollo de competencias para la convivencia. Este es un escenario en el cual los estudiantes no solo adquieren aprendizajes académicos a lo largo de su niñez y adolescencia. Allí también tienen la oportunidad de interactuar con pares, con docentes, con el personal administrativo de las instituciones, edificando de esta forma gran parte de su desarrollo social, emocional y ciudadano. En el contexto escolar existe un espacio íntimo, casi celular, en el que los estudiantes desarrollan gran parte de su vida. Se trata del aula de clases. Un escenario vital donde los contenidos, las palabras, el juego y las relaciones humanas se articulan haciendo de las experiencias que ocurren dentro de él, un factor determinante para el desarrollo cognitivo y socioemocional de niños, niñas y adolescentes.

Aunque existen diferentes formas de caracterizar el contexto de aula, se propone una perspectiva sistémica y relacional, que se basa en el ambiente generado en él como resultado de su estructura social; es decir, del patrón de interacciones interpersonales que se dan entre los miembros que conforman el grupo social del aula (Kelly et al., 2000). En su estructura social, el aula se compone de diferentes elementos, entre ellos, la jerarquía, la cohesión, la homogeneidad y las normas (Bukowski & Sippola, 2001; Henry et al., 2000). Si bien cada uno de estos elementos es indispensable para comprender las lógicas que subyacen a las dinámicas de comportamiento de los estudiantes, este estudio se concentra en la comprensión de las normas sociales del aula y la intervención sobre estas.

Las normas, entendidas como el comportamiento aprobado o esperado por los miembros de un grupo social (Shaw, 1981), han sido ampliamente estudiadas como uno de los factores sociales de alta influencia en el comportamiento de los individuos (Cialdini & Goldstein, 2004; Miller & Prentice, 1994; Rambaran et al., 2013). Las normas se pueden categorizar en normas institucionales, normas voluntarias y normas evolutivas (Opp, 1982). Las primeras se refieren a las normas que existen en el funcionamiento de organizaciones sociales, y que se establecen de manera vertical para que los individuos que hacen parte de dichas organizaciones las sigan. Las segundas, las voluntarias, son aquellas que se generan cuando un grupo de personas decide reunirse para tomar decisiones y acordar unas normas de comportamiento para sus miembros. Las evolutivas son aquellas que emergen de manera implícita en las dinámicas espontáneas y regulares de los miembros de un grupo.

En la educación para la convivencia, se ha hecho un particular énfasis en la importancia de que los estudiantes participen de manera activa en la construcción de las normas que regulan sus interacciones, es decir que se privilegia un proceso de construcción de normas voluntarias. Por ejemplo, uno de los componentes centrales de un programa de desarrollo moral ampliamente conocido, como lo es Comunidad Justa, es la construcción colectiva de normas y acuerdos (Power et al., 1989). Esta misma directriz ha sido asumida por otras propuestas de intervención para la promoción de la convivencia escolar como Aulas en Paz (Chaux, 2007) y Disciplina Positiva (Nelsen & Lott, 2002). Tales propuestas se fundamentan en la idea de que, en la medida en que los miembros de un grupo social participen en la construcción de acuerdos sobre la manera como se van a regular las interacciones dentro del grupo, también se construirá un sentido de comunidad, de cuidado mutuo y de responsabilidad compartida (Power & Makogon, 1995).

Si bien democratizar el proceso de construcción de normas en el aula escolar e instaurar un sistema de seguimiento y refuerzo a éstas pueden mejorar el clima de aula, dicho esfuerzo puede tener una limitación importante porque deja de lado las normas evolutivas que emergen espontánea e implícitamente del comportamiento cotidiano de los estudiantes y de sus interacciones. Estudios previos (Juvonen & Galván, 2008; Henry et al. 2000; Velásquez et al., 2010; Velásquez, 2010) muestran que estas normas implícitas tienen una influencia significativa en el comportamiento social de los estudiantes, por lo cual también deben ser intervenidas desde la educación para la convivencia.

De acuerdo con Paluck y Shepherd (2012), una de las formas en que los individuos identifican las normas evolutivas, es a través de señales sociales, por ejemplo, a través del comportamiento de personas sobresalientes en los grupos, denominadas referentes sociales. En esta dirección, Velásquez et al. (2010) encontraron que, en las aulas de clases donde los estudiantes con alto estatus social son agresivos, los estudiantes en general tienden a aumentar su agresión a lo largo del año escolar. Esto presenta el reto de transformar el comportamiento de los estudiantes que actúan como referentes sociales hacia conductas más positivas para el grupo. Al respecto, el estudio de Paluck y Shepherd (2012) mostró que cambiar en los colegios el comportamiento público de estudiantes que actúan como referentes sociales cambia también la percepción de la norma social y el comportamiento de los demás estudiantes. En la intervención desarrollada en ese estudio, se identificaron estudiantes a partir de la aplicación de una encuesta sociométrica, los cuales fueron entrenados para compartir un discurso en una asamblea general escolar, en donde hablaban de sus experiencias de victimización y mostraban su desaprobación frente al fenómeno. Si bien el estudio mostró cambios en la percepción de los estudiantes sobre las normas implícitas en el colegio relacionadas con la victimización, no es claro si se produjeron cambios perdurables en los referentes sociales. Por esto, este estudio busca contribuir a este campo evaluando una intervención basada en el desarrollo de competencias de liderazgo positivo en los referentes sociales.

Una intervención basada en juegos para transformar las normas de aula

Las teorías e investigaciones sobre el aprendizaje humano han mostrado que, en contraposición a modelos pedagógicos tradicionales que centran los procesos de aprendizaje en la transmisión del conocimiento por parte del profesor a los alumnos, los seres humanos en realidad construyen conocimiento de maneras más activas. Desde modelos pedagógicos constructivistas, se propone que el aprendizaje profundo ocurre cuando el nuevo aprendizaje a) se conecta con situaciones significativas (Ausubel, 1968); b) se pone en práctica de manera auténtica (Dewey, 1945; Perkins, 1998); c) se desarrolla de manera progresiva a través del andamiaje que provee la interacción con otros (Vygotsky, 1986); y d) se recibe retroalimentación o información del entorno que evidencia los errores propios y permite continuar la indagación hasta lograr la acomodación de las estructuras mentales (Piaget, 1970).

En relación con esos principios, los juegos son un medio poderoso para desarrollar aprendizajes porque proveen oportunidades de aprendizaje situado, de transferencia de los aprendizajes, de andamiaje, y de evaluación y retroalimentación permanentes sobre el desempeño del jugador (Plass, Homer & Kinzer, 2015). Los juegos proponen al jugador retos que debe resolver de manera auténtica, no solo con sus conocimientos, sino integrando habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas, sociales, etcétera (Hamari et al., 2016). Además, los juegos ofrecen retroalimentación permanente al jugador acerca de la efectividad de sus decisiones y de su nivel de progreso para alcanzar sus metas, lo que permite utilizar el error como fuente de información para insistir e iterar en sus intentos y mejorar su desempeño. Asimismo, en los juegos grupales, en especial, en los cooperativos, se requiere una interacción permanente con otro u otros jugadores, lo que les permite a los participantes aprender colaborativamente de la observación de sus compañeros, del análisis de sus estrategias y del diálogo (Romero, Usart, Ott, Earp, De Freitas & Arnab, 2012). Por último, los juegos proponen una narrativa que les da sentido a las acciones de los participantes. Incluso en los casos en que se plantean escenarios fantásticos, un juego puede proponer objetivos que requieren desempeños auténticos de los jugadores y que se pueden conectar con retos de la vida real. Dicha posibilidad muestra que estrategias pedagógicas basadas en juegos tienen un gran potencial para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes.

El presente estudio

La educación para la convivencia requiere una aproximación multifactorial para desarrollar en los estudiantes las competencias que se necesitan para interactuar de manera pacífica con otros. Este estudio pretende realizar un aporte desde una mirada principalmente contextual, examinando la contribución que la estructura social del aula puede hacer para mejorar la convivencia de los estudiantes. En particular, se puso a prueba una intervención breve (Barrera, Chaux & Trujillo, 2015) para promover normas sociales implícitas que favorezcan la convivencia, desde el desarrollo de competencias de liderazgo positivo en estudiantes que actúan como referentes sociales. La intervención estuvo basada en el uso de juegos con el fin de aprovechar el potencial que estos tienen para promover aprendizajes. En particular, se utilizó el juego ¡Aye!, diseñado entre Azahar Juegos y la investigadora principal para cumplir los propósitos de este estudio. Entonces, el principal objetivo de este estudio fue efectuar una evaluación formativa de una estrategia pedagógica basada en un juego de mesa, para examinar su potencial en el desarrollo de competencias sociales en estudiantes que actúan como referentes sociales en sus aulas de clases. Lo anterior, con el fin de que actúen como modelos de normas sociales implícitas favorables para la convivencia.

Método

Participantes y contexto

En total, participaron 92 estudiantes (42 niñas y 50 niños) de tres cursos de grado décimo de una institución educativa pública de la ciudad de Bogotá, ubicada en la localidad de Puente Aranda. Esta participación se logró después de haber enterado, mediante la socialización y el diligenciamiento de un formato de consentimiento informado, a los adultos responsables de los estudiantes. El colegio es mixto, no confesional, y recibe estudiantes de estrato dos y tres de la capital colombiana. El estudio se llevó a cabo en el marco de las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencia Política de la institución, a cargo del docente de Ciencias Sociales, quien abrió un espacio para que la investigadora principal estuviera a cargo de una serie de sesiones de estos cursos, en calidad de docente invitada. En el marco de este proceso pedagógico, se realizaron tanto la intervención como la evaluación objetos de este estudio.

Procedimiento

Esta es una investigación de naturaleza evaluativa formativa (Scriven, 1967) que utiliza una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) en la recolección y el análisis de los datos. Su propósito fue evaluar el potencial pedagógico del uso del juego de mesa ¡Aye! (Azahar Juegos, 2016) para desarrollar algunas competencias socioemocionales en un grupo de estudiantes de grado 10º y para transformar las normas de pares de las aulas de clases en las que se desarrolló el estudio.

¡Aye! (ver la figura 1) es un juego de mesa cooperativo, en el cual los jugadores hacen parte de un barco pirata que está siendo atacado por un kraken. Un jugador asume el rol de capitán, que debe liderar a sus tripulantes en la aplicación de una serie de estrategias para evitar ser hundidos por el kraken. La victoria se logra cuando, entre todos los jugadores, logran cumplir la misión colectiva, así como varias misiones individuales. Las mecánicas del juego están diseñadas de tal forma que se incentivan el liderazgo democrático del capitán y el trabajo en equipo de los tripulantes.

Para cumplir con el propósito, se implementó una intervención breve (Barrera, Chaux & Trujillo, 2015), donde los estudiantes participaron en el juego, y posteriormente se realizó un ejercicio de reflexión individual y grupal, guiado por la investigadora principal. Primero se implementó el juego con referentes sociales positivos (prosociales) como líderes de la actividad, de tal forma que estos modelaran sus competencias a los otros estudiantes. Más adelante (ocho semanas después) se implementó el juego con referentes sociales negativos (agresivos) como líderes de la actividad, de tal forma que pusieran en práctica y desarrollaran sus propias competencias.

La investigación se llevó a cabo en el primer semestre del 2018. En primer lugar, se identificaron los estudiantes con alto estatus social, que pudieran actuar como referentes sociales en cada salón de clases. Dado que, por cuestiones de tiempo, no fue posible procesar la información de los cuestionarios antes de la fecha de la primera implementación del juego, se le pidió al profesor que identificara a cinco estudiantes en cada salón que considerara líderes prosociales y a cinco que considerara líderes agresivos (en un salón, el profesor solo identificó a cuatro líderes agresivos). En análisis posteriores, se encontró que, de los catorce estudiantes seleccionados como líderes agresivos por el profesor, cuatro de ellos fueron identificados por los demás estudiantes como estudiantes populares, y uno de ellos, como un estudiante altamente agresivo. Por otra parte, de los quince estudiantes seleccionados como líderes prosociales por el profesor, diez fueron identificados como estudiantes populares, y cinco, como estudiantes altamente prosociales.

En cuanto a la recolección de datos, una semana antes de la primera implementación del juego, se recogió información de un pretest (T0) para medir la línea de base a través de cuestionarios de carácter cuantitativo. Después de cada una de las intervenciones, se recogió información, así: postest 1 (T1) dos semanas después del primer juego y postest 2 (T2) cuatro semanas después del segundo. Entre el pretest (T0) y el postest 2 (T2) transcurrieron trece semanas. Después de finalizar la intervención, se recogió información cualitativa de las percepciones de los participantes en la actividad.

Instrumentos

Comportamiento, estatus social, y normas percibidas de aula

La medición del comportamiento y el estatus social de los estudiantes se realizó mediante un procedimiento de nominación ilimitada de pares (Rubin, Bukowski, & Parker, 2006). En cuanto al comportamiento, se evaluaron el liderazgo democrático (e. g., quienes han sido buenos líderes), el liderazgo autoritario (e. g., quienes han impuesto sus ideas sobre los demás), la prosocialidad (e. g., quienes ayudan a los demás), el trabajo en equipo (e. g., quienes trabajan bien en grupo) y la agresión hacia otros estudiantes (e. g., quienes les han pegado a otras personas o las han empujado). Cada una de estas variables fue evaluada con dos ítems. Respecto al estatus social, se evaluó la popularidad con un ítem que identificó los estudiantes que han sido seguidos por otros porque tienen buenas ideas. Para cada uno de los ítems, se les pidió a los estudiantes que nominaran a todos los compañeros de clases que cumplieran con la descripción del ítem, y luego se calculó el número total de nominaciones recibidas. Para calcular el valor de cada variable de comportamiento, se promediaron los puntajes de los dos ítems correspondientes a cada variable. Finalmente, para cada variable, se calculó la proporción de nominaciones recibidas sobre el número total de nominadores.

Por otra parte, las normas de pares percibidas de aula se evaluaron con un cuestionario que indagó la percepción de los estudiantes sobre el nivel de aceptación en el aula de la agresión física (e. g., si alguien del curso le pega o empuja a otra persona), la agresión verbal (e. g., si alguien del curso le pone apodos ofensivos a otra persona) y la prosocialidad (e. g., si alguien ayuda a otra persona). Para cada una de ellas, se destinaron dos ítems en el cuestionario. Cada ítem indagó, en una escala de 1 a 5, el eventual nivel de aceptación de sus compañeros respecto a los comportamientos descritos en los postulados. Los niveles de la escala fueron los siguientes: 1: muy mal; 2: mal; 3: ni bien ni mal; 4: bien, y 5: muy bien.

Percepciones

Con el fin de captar las percepciones de los participantes acerca de los cambios o aprendizajes logrados a partir de la experiencia del juego, se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de información de naturaleza cualitativa. Como primera medida, después de cada intervención, se hizo una sesión de reflexión grupal con el propósito de identificar las percepciones de los estudiantes respecto a la experiencia. Cada una de las sesiones de reflexión estuvo guiada por la investigadora principal y utilizó dos cuestionarios de respuesta abierta. El primer cuestionario, aplicado después de la primera intervención, indagó a) las habilidades necesarias para ganar el juego; b) el ejercicio del poder y liderazgo positivo; c) la relación del juego con la participación ciudadana; y d) la relación del juego con la vida cotidiana. El segundo cuestionario, aplicado después de la segunda intervención, se concentró en a) las relaciones de poder en el juego; b) los derechos contemplados por las reglas del juego; c) las situaciones de justicia e injusticia que ocurrieron durante el juego; y d) las posibles acciones que podrían realizar los ciudadanos en caso de que una persona con poder haga cosas con las que ellos no estarían de acuerdo. Este segundo cuestionario solo se aplicó en dos de los tres cursos, debido a que el tercer curso estaba atrasado en su plan de estudios y no se pudo abrir el espacio para aplicarlo. Las respuestas de los estudiantes fueron consignadas, mayoritariamente, en sus cuadernos, y el análisis de datos se condujo a través de codificación abierta.

Por otra parte, al final de la intervención, se utilizó un cuestionario de respuesta abierta que tenía como propósito evaluar las percepciones globales sobre la innovación educativa. Las preguntas utilizadas en este instrumento relevantes para este estudio fueron: ¿Cómo fue la relación con la profesora invitada? ¿Qué tan motivantes fueron las actividades que desarrolló la profesora? ¿Cuáles actividades te gustaron?

Por último, se realizó una entrevista al docente de Ciencias Sociales, quien acompañó el proceso y compartió sus percepciones sobre las trasformaciones de los estudiantes y del clima de aula después de la intervención. Además, la investigadora principal llevó un diario de campo, en el cual consignó sus reflexiones relacionadas con el proceso investigativo.

Resultados

Comportamiento de los referentes sociales

Este estudio tenía como propósito principal generar cambios positivos en los comportamientos de estudiantes con alto estatus social, identificados como referentes sociales que modelaban comportamientos agresivos. Así, de manera inicial, se hizo un análisis descriptivo comparativo de los resultados en los cuestionarios de los catorce estudiantes identificados como líderes agresivos. En particular, se examinaron los puntajes obtenidos por dichos estudiantes en las variables liderazgo negativo, liderazgo positivo, comportamiento agresivo y comportamiento prosocial (ver resultados descriptivos en la tabla 1). Como se puede observar en la figura 2, después de las dos aplicaciones del juego, los estudiantes con alto estatus social fueron percibidos por sus compañeros como menos agresivos y negativos en su liderazgo. En esta misma dirección, en la figura 3 se muestra que después de cada intervención con el juego estos estudiantes fueron percibidos como más prosociales y positivos en su liderazgo. Dado que la muestra de estudiantes es tan pequeña, no se realizan pruebas de estadística inferencial.

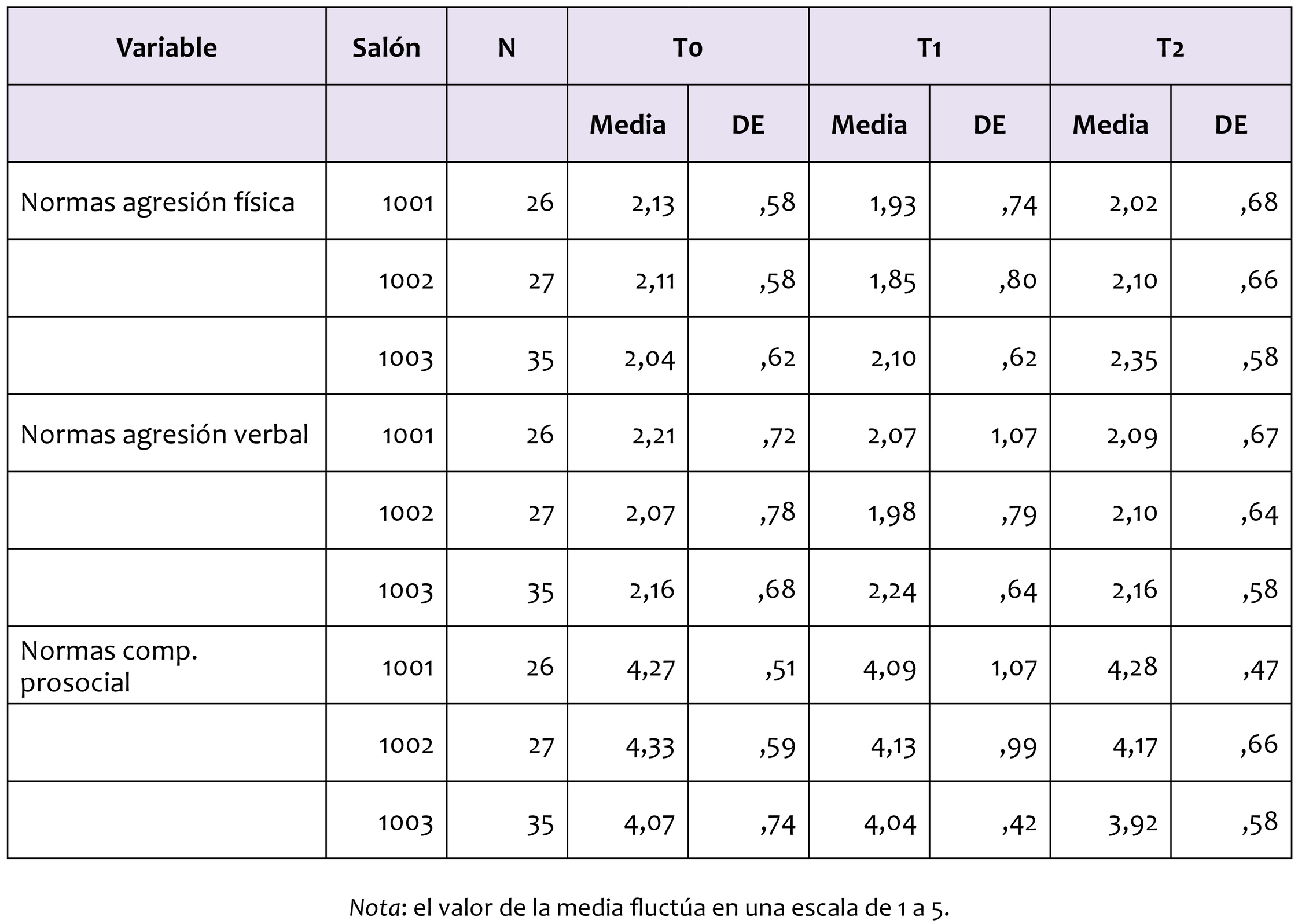

Percepción de las normas de grupo en el aula

Para examinar los cambios que se dieron en la percepción de los estudiantes sobre qué tan aprobados o desaprobados son ciertos comportamientos por parte de su grupo de compañeros del aula de clases, se analizaron las estadísticas descriptivas de las normas sobre agresión física, agresión verbal y prosocialidad a lo largo de las tres tomas de datos de este estudio (ver resultados descriptivos en la tabla 2). Como se observa en las figuras 4, 5 y 6, los resultados son bastante disímiles para cada salón. En el caso de la agresión física, en el salón 1 tienden a aprobar menos este tipo de conducta después de la intervención; en el salón 2 no se observan cambios entre la línea de base y la medición final, y en el salón 3 hay mayor aprobación después de la intervención. Para la agresión verbal, en el salón 1 se observa una menor aprobación de esta conducta, mientras que en los otros dos salones no se observan cambios entre la línea de base y la última medición. Por último, en el caso de la prosocialidad, en el salón 1 no se observan mayores diferencias entre la línea de base y el resultado final, mientras que, para los otros dos salones, parece haber una menor aprobación de esta conducta al terminar la intervención. La heterogeneidad de los resultados entre los salones no permite extraer conclusiones acerca del impacto de la intervención en las normas percibidas.

Comportamiento general de los estudiantes

Para los análisis de los cambios individuales de los estudiantes, se contó con información completa para 89 estudiantes. Si bien el tamaño de la muestra es pequeño, este número permite realizar análisis inferenciales. Por tanto, se corrieron análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas para cada una de las variables evaluadas en el cuestionario: popularidad, liderazgo negativo, liderazgo positivo, agresión, comportamiento prosocial y trabajo en equipo. Los resultados de la prueba de esfericidad de Mauchly mostraron que se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas de las diferencias analizadas, y, por tanto, es posible realizar estos análisis. Los resultados de las pruebas entre sujetos solo revelaron diferencias estadísticamente significativas para el comportamiento prosocial (F2,86 = 6,98, p < 0,01). Las comparaciones analíticas posthoc mostraron que las diferencias están entre T0 y T1 (diferencia = -0,04, p < 0,01) y entre T0 y T2 (diferencia = -0,03, p < 0,01), siendo T1 (M = 0,27; DE = 0,14) y T2 (M = 0,26; DE = 0,15) mayores que T0 (M = 0,23; DE = 0,11). Es decir, el comportamiento prosocial de los estudiantes fue más alto después de la intervención.

Percepciones de los participantes

Con el fin conocer las percepciones de los participantes acerca de la experiencia de juego, se realizaron análisis cualitativos, cuyos resultados se presentan de la siguiente manera: primero, se exponen los resultados descriptivos de frecuencias del proceso de codificación abierta; posteriormente se analizan en detalle los resultados sobre las categorías centrales del estudio; luego, se identifican algunas categorías emergentes; por último, se presentan algunos resultados relacionados con la motivación de los estudiantes hacia la estrategia pedagógica.

Codificación abierta

Como punto de partida de este análisis, es pertinente anotar que el ejercicio de codificación realizado a los cuestionarios de respuesta abierta se concentró, en un primer momento, en rastrear la prevalencia de las variables relacionadas con las normas de grupo y la convivencia en el aula. Esto permitió evidenciar que el código con mayor número de frecuencia fue “trabajo en equipo”, con cincuenta y seis (56) veces. Por su parte, los códigos “liderazgo” y “prosocialidad” aparecen en veinticinco (25) y diez (10) ocasiones, respectivamente.

Además, emergieron otros códigos que revisten importancia, ya sea por su alto nivel de frecuencia y/o por el potencial analítico por su relación con las interacciones de convivencia entre los miembros de un grupo social. Estos códigos, con su frecuencia indicada entre paréntesis, son: “derecho a opinar” (40), “toma de decisiones” (17); “estrategia” (15); “metáfora pueblo/gobernante” (14); “comunicación” (12); “voto” (12); “participación”; (10); “protestar” (8); “rebelarse” (7) y “democracia” (6).

Categorías centrales del estudio: liderazgo, prosocialidad y trabajo en equipo

Uno de los ejes centrales en los cuales la intervención puso énfasis, fue el relacionado con el tipo de liderazgo que se ejerce por parte de referentes sociales en las instituciones educativas, particularmente en los contextos de aula. Se trataba de propender a la generación de reflexiones y cambios en los estudiantes sobre la manera en la que el liderazgo se lleva a cabo, con el fin de promover modelos normativos más prosociales y menos agresivos.

A continuación, se presentan algunas de las citas de los planteamientos de los estudiantes que permiten dar cuenta del cumplimiento de este objetivo inicialmente trazado: “El liderazgo positivo se logra escuchando las opiniones de los demás” (Estudiante 1); “El liderazgo positivo se puede ejercer teniendo en cuenta que todos tenemos derecho a opinar y dar ideas; así habría igualdad en todas las decisiones, incluyendo siempre el orden en todo asunto” (Estudiante 2); “Se necesita tener un gran poder de liderazgo, colaboración entre los tripulantes y tomar buenas decisiones” (Estudiante 3); “Si no hay liderazgo sano y no hay solidaridad y ayuda, se hunde el barco, o mejor dicho, se va todo lo que iniciamos” (Estudiante 4). En estos cuatro extractos es posible observar con claridad la manera en la que los estudiantes perciben, después de la intervención, la importancia de valorar positivamente un tipo de liderazgo democrático.

Por su parte, el docente de los cursos de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de la institución hizo alusión a la generación de conciencia del liderazgo en los estudiantes destacados para ser referentes en el juego. Por su significativo valor, a continuación, se expone la cita por extenso:

Pienso que los estudiantes a quienes se les asignó el rol de capitanes […] tuvieron la oportunidad de ver su rol como líder desde otro lugar; desde escuchar al otro; desde saber que el otro también podía tomar parte en las decisiones en que él las impusiera, ya fuera por su lugar en el grupo o por violencia verbal, o por amenaza. De alguna manera, también se dieron cuenta de que ellos también podían coordinar esfuerzos con sus compañeros para poder llegar a objetivos mejores de los que ellos se proponían antes como cuestiones puntuales de la convivencia, como molestar en clase, de pronto hostigar a algún compañero, generar situaciones con algunos docentes; entonces pienso que sí hubo un impacto en términos del cambio de la actitud de estos chicos; también, de asumir responsabilidades dentro del grupo, de comenzar a hacerse notar desde el liderazgo positivo, desde el liderazgo más democrático. (Comunicación personal, 2018)

Al ser cuestionado por la forma en la que ha notado los respectivos cambios en los líderes estudiantiles, manifiesta lo siguiente: “[lo he evidenciado] en cuestiones fuera de la clase, por ejemplo, como liderazgo en eventos deportivos o situaciones adentro del colegio. Además, en el desempeño que ellos tuvieron en pruebas estandarizadas dentro de la comprensión de los objetivos de democracia y participación, se destacaron un montón” (Comunicación personal, 2018).

El tema del liderazgo positivo se relaciona de manera directa con otro de los factores de interés: la prosocialidad. Tal y como se anotaba en secciones anteriores, el líder democrático es aquel que tiene la capacidad de integrar las potencialidades de sus compañeros a partir de la empatía y el respeto por sus congéneres en los proyectos comunes. En consecuencia, el análisis de este tipo de liderazgo que se intentó promover se vinculó directamente con la forma en la que los estudiantes podían valorar de manera positiva la relación de sus líderes con quienes, en el caso del juego, eran los tripulantes. Sobre este punto también se destacan cuatro afirmaciones valiosas que muestran de manera explícita la forma en la que los estudiantes comprenden los valores normativos prosociales que deben guiar a sus líderes. “[El liderazgo positivo se ejerce] ayudando a las demás personas, teniendo un buen carácter, en el que solo ayuda a los participantes. El líder verdadero acepta todo lo que dicen los participantes y no manda como un dictador” (Estudiante 5); “se ejerce escuchando y tomando una decisión en la que los demás estén de acuerdo y beneficie al grupo” (Estudiante 6); “ayudando a los participantes, mostrándoles cómo hacer las cosas y motivándolos” (Estudiante 7); “cuando el capitán es capaz de lograr la colaboración voluntaria e incluso entusiasma a su equipo de trabajo, sí tiene un liderazgo de ‘alta influencia’” (Estudiante 8).

Para el profesor, es claro que esto se ha evidenciado en sus cursos. La siguiente afirmación permite corroborarlo: “sí me he dado cuenta de que algunos de los estudiantes han logrado sentar posiciones empáticas con casos de compañeros o de ellos mismos, que incluso han tenido dificultades en algunas asignaturas, con problemas en el colegio propios de su edad” (Comunicación personal, 2018).

La última de las categorías centrales que se buscaba rastrear era la del trabajo en equipo. Tal y como se mencionó, ésta es quizás la categoría de mayor impacto en los niveles de identificación y significación para los participantes. Para la gran mayoría de ellos, el juego los llevó a comprender la importancia del trabajo en equipo para lograr objetivos comunes. Aquí, algunas de las muchas evidencias encontradas al respecto: “se necesita unión, ya que si decidimos ayudar ganamos todos” (Estudiante 9); “la habilidad de ver la situación y de cómo los compañeros pueden ayudar y aportar” (Estudiante 10); “entenderse con los demás y ayudarse entre sí para vencer al kraken” (Estudiante 11); “que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para poder ganar luchas, a veces necesitamos ayuda para poder salir adelante” (Estudiante 12); “hay que dejar de lado las diferencias. Ir por un mismo propósito y trabajando en equipo” (Estudiante 13).

En síntesis, el estudio muestra que tanto los estudiantes como el docente perciben de manera positiva la aplicación del juego como herramienta pedagógica. Para ellos, tanto el liderazgo democrático como la prosocialidad y el trabajo en equipo se relacionan y se pueden desarrollar a partir de esta iniciativa pedagógica.

Categorías emergentes: las interacciones en el marco de la democracia

Más allá de los elementos centrales que se pretendía evaluar con este estudio, los resultados permitieron evidenciar que la innovación educativa generó impactos alternativos pero relacionados con la calidad de las interacciones que se dan entre los miembros de un grupo social. A continuación, se exponen algunas de las categorías emergentes relacionadas con la comprensión de los estudiantes sobre la forma en que se debe convivir en una democracia.

El derecho a opinar

Uno de los principales elementos que emergió del estudio fue la percepción de los estudiantes sobre el derecho que deben tener las personas para dar sus opiniones sobre los temas y decisiones que los afectan. Para los investigadores, es claro que uno de los propósitos del juego consiste en promover un tipo de interacciones en las que se respete y se valore positivamente la opinión de todos los integrantes de un grupo. Este es un complemento clave de los resultados sobre liderazgo ya presentados porque permite que los participantes se posicionen desde diferentes puntos de vista frente a los líderes, con quienes eventualmente pueden no estar de acuerdo. Tal punto fue consignado de la siguiente manera por los estudiantes: “fue un grupo como un pueblo, donde uno podía opinar” (Estudiante 14); “entre todos compartíamos las ideas” (Estudiante 15); “nosotros tenemos derecho a opinar” (Estudiante 16); “se dio grupalmente, ya que el capitán hacía sus acciones con las opiniones del tripulante. Todos teníamos derecho a opinar” (Estudiante 16).

Esta idea se complementa con varias referencias a la forma en la que es posible solucionar eventuales problemas o conflictos, aspecto que es central para la convivencia. Acá, dos citas que muestran este elemento complementario, relacionándolo de un modo específico con algunas competencias comunicativas: “creo que debemos hablar con las personas porque eso podría afectarnos más adelante, podría causar diferentes problemas, así que hay que resolverlo hablando y dejando muy clara nuestra opinión” (Estudiante 20); “hacerle ver las cosas al capitán para estar de acuerdo y hacer las cosas bien, pero sobre todo para tener una igualdad” (Estudiante 21).

Sobre este punto, el docente resalta otras habilidades claves para la convivencia, tales como la escucha activa y la toma colectiva de decisiones. El docente lo expresa de la siguiente manera:

El tema de la escucha activa, me parece que sí ha funcionado bien. Son estudiantes que pueden participar de una manera más ordenada. El juego los invita a aprender a escuchar al otro para poder tomar una decisión, a tomar parte en esa decisión, y eso se puede ver reflejado en actividades que ellos tienen que organizar, en eventos que tienen que organizar como grupo, en las clases también, incluso […] De lo que uno percibe como docente, digamos que los estudiantes, por lo menos en dos de los tres grupos, sí han generado sus competencias comunicativas. (Comunicación personal, 2018)

Empoderamiento

A efectos de las relaciones que se generan en un grupo social donde se establecen diferencias en el estatus social, el hecho de identificar las dinámicas de poder y de influencia, así como los mecanismos para evitar ser influenciado por modelos de poder no deseables, resulta clave para construir ambientes de aula más democráticos y pacíficos. Al respecto, los estudiantes vincularon la experiencia del juego con lo que se codificó como “empoderamiento”. Acá, un par de ejemplos que explicitan este punto: “[el juego] se relaciona en que hay un líder, pero la tripulación [o sea el pueblo] puede votar y escoger su líder y es el pueblo el que decidió si dejarse guiar o no” (Estudiante 22); “yo creo que hace la idea de una democracia porque había un capitán, los marineros que son como si fuera la persona con más poder, el pueblo, los marineros. Que el barco es como nuestro país y que entre todos tenemos que tomar decisiones y crear una estrategia para poder ganar, o sea, hacer que nuestro país funcione bien” (Estudiante 23).

Dicho empoderamiento se relaciona con la idea de participación, en la cual se entiende que no hay un dirigente que da instrucciones y los otros las siguen pasivamente, sino que, en el caso de la metáfora del barco, los tripulantes pueden tomar distintas posturas, por ejemplo, votando en las decisiones que los afectan a todos. Algunos estudiantes lo señalan así: “se puede ver que en este juego la participación democrática se relaciona justo con la participación de cada ser humano y la toma de decisiones de acuerdo con el juego y a lo que pensemos cada uno al respecto” (Estudiante 24); “tenemos el derecho de votar, podemos elegir si estamos de acuerdo o no” (Estudiante 25).

En relación con este punto, para el docente, uno de los impactos más grandes que logró el juego estuvo relacionado con la posibilidad que este abre a los estudiantes de “empoderarse” y participar en decisiones que afectan al grupo. El docente lo expresa así: “Otro impacto fue facilitarles a los estudiantes comprender la idea del modelo de gobierno democrático, la idea de pensar en un gobierno en el que todos los ciudadanos deben tomar parte en las decisiones, deben ser activos en esa toma de decisiones, así exista una dirigencia representada en un gobierno. Eso me pareció muy importante” (Comunicación personal, 2018).

Mecanismos asertivos para la expresión de desacuerdos

Relacionado con el tema anterior, en el marco de las interacciones de grupo, se encuentra la pregunta por cuándo y de qué manera las personas manifiestan su desacuerdo frente a acciones, normas o políticas que van en contravía de sus intereses. En esta dirección, la investigación también arrojó algunos resultados que permiten sugerir que el juego podría posibilitar la reflexión, la toma de una posición crítica, la expresión de desacuerdos frente a otros que tienen más poder, e incluso la posibilidad de rebelarse frente a ellos. Algunos estudiantes sugieren lo siguiente: “podemos hablarlo, pero si no funciona, debemos rebelarnos y destituirlos” (Estudiante 26); “bajarle de rango, quejarnos, revolucionar, dar nuestras ideas” (Estudiante 27); “podríamos hacer una revolución” (Estudiante 28). En síntesis, tales afirmaciones podrían representar un valor importante, por cuanto sugieren el desarrollo de posibles competencias sociales que les podrían estar propiciando reflexiones a los participantes que van más allá de aceptar las condiciones o normas sociales establecidas en su contexto, para redefinirlas o al menos no dejarse influenciar pasivamente por ellas.

Motivación

Al ser interrogados por la motivación generada por la estrategia pedagógica, los estudiantes evidenciaron un nivel de recordación y significación importante respecto al juego. En cada uno de los cursos, la mayoría de los estudiantes identifica que la estrategia más significativa, o la que simplemente “más les gustó” de toda la intervención pedagógica realizada por la investigadora, fue justamente a la que muchos aluden como “el juego de los piratas”. Por ejemplo, uno de los estudiantes menciona: “pues yo me motivé cuando vi por primera vez la actividad de un juego con unos barcos, ya que no lo había hecho, y me emocioné y motivé al pensar que lo volviera a hacer” (Estudiante 1). Al respecto, otra estudiante ratifica esta idea diciendo que “fueron actividades muy chéveres. La que más me gustó fue la de los piratas” (Estudiante 2). En estas dos afirmaciones es posible identificar, por un lado, el alto valor de la innovación pedagógica, ya que anteriormente este tipo de estrategias nunca habían sido desarrolladas por los profesores, y, por otro, el gusto de un estudiante que se siente motivado por la iniciativa. Además, es evidente que el hecho de que sea un juego de piratas, derivado de un campo temático común a los estudiantes de las edades promedio entre los 15 y 17 años, conecta fácilmente a los participantes con la dinámica propia de la iniciativa. La siguiente frase permite constatar la anterior afirmación: “la actividad fue muy motivante para la participación que hubo, y el juego que más me gustó fue el de los piratas, los casos donde teníamos que revivir algo” (Estudiante 3).

Esta idea la corrobora el docente, cuando afirma: “Pienso que fue una estrategia llamativa para los estudiantes, algo que se presentó como novedoso en términos de ponerlos a pensar en situaciones de participación en las que se toman decisiones para obtener algún objetivo; en este caso, era evitar el hundimiento del barco, que es la dinámica que encierra este juego […] ellos reafirmaron un poco más el compromiso de la participación y la toma de decisiones en conjunto” (Comunicación personal, 2018). De esta forma, se identifica el alto valor motivacional del juego como estrategia de innovación pedagógica.

Discusión

El estudio buscó hacer una investigación evaluativa de carácter formativo de una estrategia pedagógica basada en la aplicación de un juego, que pretende influir sobre la estructura social del aula (Bukowski & Sippola, 2001). En particular, se pretendía influir sobre las normas implícitas o evolutivas del aula de clases (Opp, 1982), a través del desarrollo de competencias en estudiantes caracterizados por cumplir un rol como referentes sociales de su grupo. Como fin último, se buscó cualificar las interacciones en el contexto del aula, construyendo de esa manera ambientes de aprendizaje más favorables para la formación de ciudadanos democráticos (MEN, 2006). El marco de este estudio se sustentó en las iniciativas de la educación para la convivencia, particularmente dentro de las propuestas que persiguen generar aprendizajes en los estudiantes para que se relacionen armónica y pacíficamente con los demás (Delors, 1996), generando reflexiones y cambios en sus prácticas de cooperación mutua y trabajo en equipo.

Dentro de los principales resultados positivos del estudio relacionados con los objetivos primarios, se evidenciaron cambios positivos en los referentes sociales del aula (Paluck & Shepherd, 2012). Específicamente, se encontró que, después de la experiencia de intervención con el juego, estos estudiantes fueron percibidos por sus compañeros como líderes más positivos, más prosociales y menos agresivos. Por otra parte, respecto al comportamiento observado en todos los estudiantes participantes, se identificaron cambios positivos en la prosocialidad, después de la aplicación del juego. En línea con tales resultados cuantitativos, los estudiantes reportaron, en sus respuestas cualitativas, beneficios del juego respecto a su impacto en el liderazgo, la prosocialidad y el trabajo en equipo.

Otros resultados positivos derivados del estudio, identificados en los resultados de carácter cualitativo, y relacionados con la educación para la convivencia, están directamente vinculados con la escucha activa, la solución constructiva de conflictos, la participación democrática en la toma de decisiones, el empoderamiento, el pensamiento crítico y la asertividad. En relación con esta última, los estudiantes resaltaron la posibilidad que da el juego de expresar sus opiniones y de manifestarse en situaciones en las que no están de acuerdo con la posición de una persona con estatus de poder. Este último elemento es fundamental para los propósitos de este estudio porque evidencia la posibilidad que les da la experiencia del juego de evitar dejarse influenciar por normas y conductas de líderes negativos. Además, se identificó un alto potencial de la iniciativa como estrategia pedagógica, toda vez que logra generar una alta motivación en los participantes.

También se presentaron resultados no concluyentes que vale la pena examinar con más profundidad en futuras investigaciones. Por una parte, se encontraron resultados heterogéneos en los cambios de las percepciones de los estudiantes de cada salón sobre las normas relacionadas con la agresión física, agresión verbal y prosocialidad. Esto podría aclararse, en la medida que el estudio se realice con una muestra más amplia de aulas de clases, que permite identificar tendencias de cambio más claras. Por otra parte, hubo cambios esperados en las percepciones sobre la estructura de un aula que no se observaron, lo cual puede deberse a que, para lograr ese tipo de cambios, una intervención breve puede ser insuficiente. Por tal razón, valdría la pena diseñar y ejecutar estudios de carácter longitudinal que cubran el año escolar en su totalidad, que posibiliten aplicar y evaluar periódicamente el impacto del juego en las diferentes variables de interés. Por último, cabe anotar que, si bien los efectos individuales no eran el centro del estudio, solo se encontraron efectos cuantitativos de la intervención en el comportamiento prosocial. Si bien los estudiantes sí reportaron cualitativamente beneficios en otros aspectos como el trabajo en equipo, esto no se vio reflejado en los resultados cuantitativos.

Dentro de las limitaciones del estudio, y en perspectiva de desarrollar nuevas investigaciones que solventen dichas dificultades, se recalca que el proceso mediante el cual se seleccionaron los líderes tuvo como criterio de selección la percepción del docente, y esta selección no coincidió de manera precisa con la percepción de los estudiantes acerca de quiénes eran las personas más populares del aula. Además, no se pudieron hacer análisis inferenciales, por el reducido tamaño de la muestra. En este sentido, se hace necesario tomar los datos de la línea de base con un rango de tiempo más amplio antes de iniciar la intervención, de tal forma que los líderes puedan ser elegidos a partir de la información sociométrica reportada por los mismos pares. Además, se requiere aplicar este estudio en más salones de clases para poder contar con resultados concluyentes.

Por último, tal y como lo señalan Plass, Homer & Kizner (2015), la experiencia de intervención e investigación corrobora el potencial pedagógico de los juegos. Al respecto, se evidenció que permiten generar procesos de retroalimentación constante a los estudiantes, teniendo como horizonte cotidiano la posibilidad de actuar, evaluar, corregir errores de manera colectiva y persistir en la consecución de las metas trazadas. De allí que sea clave comprender estas estrategias como una oportunidad a través de la cual se ponen en práctica las competencias mediante los retos que deben resolver de manera auténtica los participantes. En conclusión, resulta fundamental resaltar el poder de los juegos para desarrollar experiencias pedagógicas significativas y transformadoras en los niños y jóvenes, relacionadas con los conceptos centrales del estudio, con miras a contribuir a la cualificación de las relaciones en los contextos de aula, y, así, propender al cumplimiento de objetivos más ambiciosos como la formación de ciudadanos interesados en construir sociedades democráticas y pacíficas.