El presente trabajo se centra en torno a los problemas de socialización y violencia que se viven en las instituciones educativas y cómo esto permea en la calidad de vida profesional de los docentes; de esta forma, se pretende establecer un perfilamiento para dichos actores respecto a su percepción de esfuerzo-recompensa y salud en los diferentes niveles de educación básica ( preescolar, primaria y secundaria), y cuyos resultados pudiesen servir de herramienta para la evaluación integral de la convivencia escolar, clave para una educación de calidad (Fregoso, Vera, Duarte y Peña, 2019).

Limitantes para el logro de una educación de calidad son los problemas de socialización y violencia en las instituciones educativas, por lo que la convivencia escolar es considerada como pilar de la educación formal (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2008); así, para una evaluación integral de tal problemática es fundamental analizar a sus actores. Es en este sentido que el papel de los docentes toma gran relevancia, donde dicha actividad ha sido caracterizada por presentar mayores niveles de estrés laboral, particularmente por las implicaciones emocionales que resultan de su función (Linares, 2014).

Tales alteraciones en la salud psicológica de los trabajadores en contextos laborales se conocen como Factores psicosociales en el trabajo, y el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los definen como:

Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (1984, p. 12)

Bajo este contexto es que algunos trabajos han demostrado que, entre menos recompensas y más desbalance esfuerzo-recompensa percibieron los docentes, mayor fue el nivel de tensión arterial sistólica que presentaron; en cambio, se mostró una correlación negativa entre el subcomponente de control laboral, uso de habilidades y tensión sintomática en las docentes (Gómez-Ortiz y Moreno, 2009), donde estas últimas presentaron mayores riesgos de sufrir alguna patología psicosocial (Galdeano, Godoy y Cruz, 2007). Lo que indica, según la literatura consultada, que existe una diferencia por considerar entre los factores psicosociales de tipo laboral de los docentes.

Aldrete, González y Preciado (2008) y Rodríguez (2020) señalan que la tarea realizada por los docentes los lleva a agotarse emocionalmente; tanto por su contenido como por sus características, “el docente reporta exigencias laborales, problemas con la interacción social, con las condiciones de trabajo, enfrenta problemas con el comportamiento de sus alumnos, la demanda de atención por parte de estos y la cantidad de alumnos que atiende” (Aldrete, González y Preciado, 2008, p. 24), provocando exigencias psicológicas que influyen en niveles altos de estrés, aumento de ausentismo, afección a la salud y bienestar de los docentes, desempeño disminuido, etc. (Rodríguez, 2020).

Espinoza (2015), Galván et al. (2010) y Vera et al. (2021) distinguen variables como la antigüedad en el cargo y forma de contratación como factores que se relacionan con el estrés laboral. A mayor antigüedad, mayor agotamiento emocional, donde se encuentran mayor nivel de riesgo en las dimensiones de liderazgo y relaciones sociales, factores intralaborales, y en la situación económica del grupo familiar (Galván et al., 2010). A su vez, con el paso del tiempo se amplía la brecha de percibir que las recompensas son insuficientes por el esfuerzo realizado (Vera et al., 2021). Por otro lado, la contratación indeterminada, interina o determinada, que se asocian a la seguridad en el empleo y los niveles de exigencia en el desempeño laboral, han llevado a que los docentes se vean afectados frecuentemente en su salud (Espinoza, 2015).

Por su parte, Cantón y Téllez (2016), así como Rodríguez (2020) y Vera et al. (2021), señalan que se muestra una gran feminización en la profesión docente en educación básica, donde los docentes de nivel secundaria son la población con mayor riesgo de desarrollar trastornos de salud mental, siendo las mujeres quienes puntúan índices más altos (Aldrete, Aranda, Valencia y Salazar, 2011; Galdeano et al., 2007; Gómez-Ortiz y Moreno, 2009).

En este sentido, Linares (2014) señala que se encontraron niveles de estrés y ansiedad clínicamente significativos en profesoras de nivel primaria y secundaria; además, resalta que los problemas de tipo psicológico (olvidos frecuentes, irritabilidad, tristeza, ansiedad, apatía y agresividad) se acercaron al número de síntomas cardiovasculares reportados; por otra parte, los ambientes con mayor cohesión grupal se relacionan con la disminución del efecto negativo del estrés laboral; esto último, como se sugiere en Alvites-Huamaní (2019), puede promover el sentido de pertenencia dentro de la institución.

Con la finalidad de analizar tal problemática y los efectos de dichos factores sobre la salud, nos decantamos por utilizar entre los principales modelos de abordaje el de Desbalance Esfuerzo-Recompensa (DER) de Siegrist y Peter (2000), puesto que es el más íntimamente vinculado con las condiciones de salud, en relación con los roles laborales-recompensas, en contraste con el Modelo de Demanda-Control-Apoyo Social (D/C) de Karasek (1979) (Ceballos, Valenzuela y Paravic, 2014; Gómez-Ortiz y Moreno, 2009).

El modelo DER analiza la influencia de los factores psicosociales a través del desbalance entre los esfuerzos que el trabajador realiza y las recompensas que obtiene a cambio. De esta manera, “el foco de atención pasa del factor psicosocial control […] al factor recompensas” (Jaén, 2009, p. 84). Por un lado, la dimensión esfuerzo se define como esfuerzo extrínseco, refiriendo a las propias demandas del trabajo, y esfuerzo intrínseco, a la motivación de los trabajadores con relación a dichas demandas; por otro lado, las recompensas se reflejan en aquello que las personas reciben por su esfuerzo en el trabajo a través de tres fuentes: salario, apoyo organizacional y seguridad laboral (Karasek, 1979).

Para el DER, el rol laboral desempeña un papel decisivo en el desarrollo de los trabajadores, puesto que las experiencias en el entorno de trabajo influyen en la autorregulación del sujeto controlando así su autoestima, su autoeficacia y el sentimiento de pertenencia a un grupo; es decir, cómo los factores psicosociales se relacionan directamente con la motivación de los trabajadores, proporcionando bienestar y salud a estos cuando los intercambios entre roles laborales-recompensas son realizados con éxito. Al contrario, un desbalance o el estar excluido de esos intercambios produciría un deterioro en las funciones de autorregulación del trabajador, lo cual hace probable la aparición de sentimientos de ira, amenaza o desmoralización como reacciones de tensión que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad (Siegrist y Peter, 2000; Siegrist et al., 2004).

A su vez, el modelo plantea la necesidad de considerar las diferencias individuales en la percepción de ese desbalance, donde aquellos trabajadores sobrecomprometidos (patrón motivacional caracterizado por un compromiso elevado en su trabajo y alta necesidad de aprobación) tienen mayor riesgo de experimentar tensión, debido al intercambio que se genera de forma desigual. Sin embargo, los mayores efectos aversivos sobre el bienestar del trabajador se producirían cuando actúen a la vez factores estructurales (entorno laboral) y de personalidad (esfuerzo intrínseco) (Siegrist y Peter, 2000). En este sentido, el presente estudio busca justamente hacer énfasis en la salud emocional de los participantes considerando sus diferencias individuales (Victoria y González, 2000).

Por tanto, el objetivo del estudio es establecer un perfilamiento de los docentes de los distintos niveles de educación básica en una ciudad del noroeste de México respecto a su percepción de esfuerzo-recompensa y salud, aportando mayores herramientas para la evaluación de la convivencia escolar y para la calidad de vida laboral en contextos educativos. La primera hipótesis se plantea entre el factor balance desbalance y su relación con las dimensiones del QHQ-12, suponiendo que se encontraran diferencias estadísticamente significativas para todas las dimensiones. Una segunda hipótesis asume que, colocando las dimensiones de Esfuerzorecompensa y las del QHQ-12 en grupos de conglomerados, obtendremos perfiles docentes balanceados y saludables y los desbalanceados y no saludables, los cuales podrán ser descritos por los factores de atributo escolares, laborales y personales.

Método

Diseño

Este estudio es resultado de una investigación realizada con un enfoque cuantitativo, no experimental de tipo transversal, con un alcance descriptivo-correlacional, puesto que se describen, en un primer lugar, las medias obtenidas en cada una de las dimensiones de las variables en un momento específico, y luego se analizan posibles relaciones entre variables a través de tablas cruzadas y contrastes de hipótesis dicotómicos y politómicos.

Participantes

Participaron 332 docentes que ejercen en los diferentes niveles de educación básica, pertenecientes a ochenta planteles ubicados en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, en el noroeste de México. De los 332 docentes participantes, 199 son mujeres (59.9%) y 133 son hombres (40.1%); de estos, 52 docentes (15.66%) pertenecen al nivel Preescolar; 185 (55.74%), al nivel Primaria, y 95 (28.60%), al nivel Secundaria. La edad de los participantes de los 23 años a los 30, con un 25%; de 31 a 40, con 32.8%; de 41 a 50, con un 25.9 %, y mayores de 50, con un 16.3%.

La selección del personal docente participante en el proyecto no fue aleatoria; los criterios de inclusión fueron diferentes en cada uno de los niveles educativos del sector educativo público. En el nivel Prescolar, se aplicó a todas las docentes pertenecientes al plantel. En el nivel Primaria, se seleccionaron docentes que ejercían en quinto y sexto grado. Mientras que en el nivel Secundaria, los docentes participantes se caracterizan por pertenecer al programa de tutorías de sus respectivos planteles en los tres grados escolares. La participación fue voluntaria, previa a la firma del consentimiento informado, donde se les explicaron el objetivo, procedimiento y justificación del proyecto.

Instrumentos de medida

Datos de identificación. Inicialmente se solicitaron datos personales, edad, estado civil, sexo; después, los datos escolares: número de horas que trabaja en la escuela, tipo de contrato, nivel de formación, número de niños con discapacidad en el aula; después, los factores temporales: años en la docencia, años en la escuela, años en el grado actual.

General Health Questionnaire (GHQ-12). Es un instrumento autoadministrado de tamizaje que tiene por objetivo detectar patologías psicológicas en entornos de salud o en población general (Brabete, 2014). El GHQ-12, creado por Goldberg (1978) y adaptado al español por Sánchez-López y Dresch (2008), tiene la función de un autorreporte de salud general; está conformado por doce reactivos; seis de estos se inclinan a un pico positivo, mientras que los otros seis, a un pico negativo. La manera de responder los reactivos consta de una escala tipo Likert de cuatro puntos (0 = mucho menos que lo habitual; 1 = menos que habitual, 2 = igual que lo habitual y 3 = más de lo habitual).

Para el presente estudio se tomó la versión cubana propuesta por Victoria (1999), la cual cuenta con una sensibilidad que permite distinguir dos diferentes dimensiones. La dimensión de Bienestar Psicológico, compuesta por los ítems 1, 2, 5, 7, 9 y 12; la dimensión Funcionamiento Social y Afrontamiento, representada por los ítems 3, 4, 6, 8, 10 y 11. La primera de estas dimensiones es definida por la autora como un constructo que “expresa el sentir positivo y el pensamiento constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico y social” (p. 588). Mientras que la segunda hace referencia a la “autoevaluación sobre la propia percepción de capacidad para atender los asuntos personales, afrontar las preocupaciones, decidir y atender los asuntos de la vida”. Cabe mencionar que, en este estudio, se optó por analizar las respuestas con una escala tipo Likert con puntuaciones de 1 a 5 (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 = en acuerdo y 5 = totalmente en desacuerdo), con el fin de utilizar los valores de media para los análisis.

Es importante resaltar que el cuestionario GHQ-12 ha sido usado en diferentes países de habla hispana; sin embargo, este es mayormente usado para evaluar bienestar general en poblaciones clínicas; debido a que el estudio se centra en personal docente, se llevaron a cabo pruebas estadísticas para determinar si el cuestionario cumplía con los criterios de validez de constructo. Para esto, se realizó un análisis factorial confirmatorio basado en el modelo de ecuaciones estructurales, respetando la estructura previamente planteada por los autores de cada escala. Los análisis mostraron una nueva estructura más apropiada para esta población, donde se extrajeron los reactivos 3, 4, 5, 7, 9 y 11 por no mostrar un apropiado ajuste. La estructura resultante se mantuvo con dos dimensiones: Bienestar Psicológico, con tres reactivos (1, 2 y 12), y Funcionamiento Social y Afrontamiento, con tres reactivos (6, 8 y 11). Esta nueva estructura cuenta con los siguientes índices de bondad de ajuste, donde se obtuvo un CMIN/DF con valor de 2.52, CFI con valor de .944, RMSEA con valor de .06 y un SRMR de .04, los cuales son considerados como parámetros con un ajuste apropiado para la estructura propuesta (Gaskin, 2016).

Cuestionario de Estrés Laboral (Desbalance-Esfuerzo/Recompensa). Adaptado por Macías et al. (2003), este instrumento cuenta con veintitrés reactivos, encargados de medir tres diferentes dimensiones: Esfuerzo, Implicaciones y Recompensa; estas dimensiones se basan en el modelo elaborado por Siegrist (1996), Desbalance Esfuerzo-Recompensa. La dimensión de Esfuerzo está conformada por seis reactivos; la dimensión Recompensa, por once reactivos, mientras que la dimensión Implicación está conformada por seis reactivos. Maneja cinco opciones de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo.

Este instrumento cuenta con una consistencia interna con valores superiores a .80 en los análisis de Alfa de Cronbach, para las dimensiones de Recompensa y Esfuerzo, mientras que para la dimensión de Implicación, son un poco más bajos, siendo esta de .57 (Díaz y Feldman, 2008). No obstante, en estudios realizados en países europeos, la fiabilidad de esta dimensión oscila entre .64 hasta valores superiores a .80 (Siegrist et al., 2004).

El cuestionario analiza la relación costo-beneficio, donde, al existir un desbalance entre el esfuerzo empleado y las recompensas obtenidas, los trabajadores son más propensos a desarrollar malestares en la salud derivados del estrés laboral (Siegrist et al., 2004). Según su autor, esto se calcula dividiendo la sumatoria de la escala de esfuerzo (numerador) sobre el cociente de la escala de recompensas (denominador) y el coeficiente de corrección, el cual es el producto del numerador sobre el denominador (c = 0.5454).

Por otra parte, al igual que el instrumento anterior, los estudios donde se ha utilizado el cuestionario de Estrés Laboral son mayormente dentro de una población clínica, por lo que se realizaron análisis estadísticos para determinar el apropiado ajuste a la población docente. Además de esto, por la similitud de los reactivos 7 y 8, en este estudio se decidió incorporar estas dos variables dentro de un solo ítem; así, se cuenta con 22 ítems, en lugar de 23.

Utilizando el análisis factorial exploratorio, y posteriormente el modelo Rasch para calibración de reactivos, se obtuvo una estructura de tres dimensiones, extrayendo 12 de los 22 reactivos, donde los valores mínimos de infit y outfit fueron .75 y .74, y los valores máximos fueron 1.17 y 1.18, respectivamente. A su vez, los valores máximos de discriminación fueron de 1.28, y de correlación, resultaron de .65. La dimensión Esfuerzo cuenta con tres reactivos (1, 2 y 17); la dimensión Implicación también cuenta con tres reactivos (18, 21 y 22), mientras que la dimensión Recompensa cuenta con cuatro reactivos (7, 8, 14 y 15). Todos los demás reactivos fueron eliminados por no ajustarse debidamente a la muestra, obteniendo un alfa de Cronbach total de .76 para la nueva estructura.

Procedimiento

En primer lugar, se elaboró el cuadernillo de aplicación con las escalas de medida e instrucciones para los participantes; además, se organizaron las hojas de respuesta electrónicas para su lectura posterior y conformación de la base de datos. Fue necesario establecer contacto con la autoridad educativa local (Secretaría de Educación y Cultura); asimismo, con cada una de las escuelas seleccionadas en el estudio, para solicitar el permiso correspondiente de acceso a las aulas, proporcionando la información acerca de los propósitos de la investigación a cada directivo. Con las autorizaciones preestablecidas, el equipo de investigación, conformado por alumnos de posgrado pertenecientes a los programas de Desarrollo Regional del Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo A.C, accedió a cada una de las aulas de clases para aplicar el cuestionario con las escalas de medida a los docentes de los grupos seleccionados al azar en cada escuela. El levantamiento de datos fue llevado a cabo durante los meses de enero y febrero del 2020, en el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora (México). Se aplicaron los instrumentos DER y GHQ-12 sin algún orden específico, con una duración promedio de respuesta de 20 minutos.

Se hizo entrega del consentimiento informado y del cuadernillo con instrumentos autoaplicables en las oficinas administrativas de cada plantel, explicando de manera clara el objetivo del estudio, el propósito de este, su rol como participantes y la manera adecuada de contestar las escalas. Es importante mencionar que el trabajo de campo fue llevado a cabo en concordancia con los artículos 118 y 122 del Código Ético del Psicólogo, de la Sociedad Mexicana de Psicología (2007), los cuales hacen referencia al proceso de consentimiento informado de los docentes participantes. También, la investigación fue basada en el artículo 136 del mismo código ético, que habla acerca de la confidencialidad de la información recabada en estudios de investigación, ya que se informó tanto a directivos como a docentes.

Análisis de datos

Para fines de los análisis, se construyó una base de datos en el programa estadístico IBM SPSS versión 23. Para probar la primera hipótesis, se llevó a cabo un análisis de balancedesbalance, con base en los resultados de la medida considerada, y luego se realizaron los análisis de contraste de hipótesis para variables dicotómicas y politómicas utilizando como factor la dicotomía balance-desbalance; además, se realizó el análisis referente a la razón esfuerzo-recompensa. Después, para la segunda hipótesis, se llevó a cabo un análisis multivariado de independencia denominado conglomerado de K-medias, para identificar a los posibles grupos homogéneos existentes a partir de las dimensiones de las medidas de esfuerzo-recompensa y demanda control. Después, se realizaron análisis de tablas cruzadas entre los factores personales, escolares y temporales y los perfiles obtenidos en el análisis de conglomerados. Por último, gracias a un nuevo análisis de tablas cruzadas entre el análisis conglomerado y los resultados del análisis descriptivo, se logra ubicar al total de sujetos que se encuentran dentro del cuarto cuartil (el cual hace referencia a los sujetos que teóricamente obtuvieron mejores puntajes en cada subdimensión) y dentro de los grupos con mejores resultados en la prueba conglomerado. Se debe mencionar que, para fines prácticos, se invirtieron los valores de los reactivos en sentido positivo; esto significa que, entre mayor sea el puntaje en una dimensión, mayor será la percepción de salud o de balance, dependiendo de la escala; por otra parte, entre menor sea el puntaje, menor será la percepción de salud o balance.

Resultados

En lo que respecta a los resultados del instrumento de esfuerzo recompensa, las dimensiones de la escala muestran valores similares a una muestra tomada con maestros colombianos (Gómez, 2010). La dimensión de esfuerzo presentó una media general de 19.11; la media general para la dimensión de recompensa resultó con un valor de 32.55, y la media general para la dimensión de sobreimplicación resultó con un valor de 13.75. En el momento de calcular la razón entre el esfuerzo y la recompensa, el cual indica el desbalance entre estas variables, donde, a mayores valores de desbalance, mayor será la probabilidad de percibir factores de riesgo que afectan a la salud.

Dentro de la muestra, el 63% de los docentes presentan un desbalance entre los esfuerzos y las recompensas obtenidas; por otra parte, el 37% de los docentes no está refiriendo este desbalance. Al contrastar estos dos grupos con las dimensiones de salud del GHQ-12, se observa que la media de bienestar psicológico es de 3.28 para los docentes con balance, y de 3.15, con desbalance (t = 2.48; gl = 330; p = .01), y para funcionamiento social, fueron 3.57 y 3.39, respectivamente (t = 3.60; gl = 330; p = .00). Las mujeres aportan mayor cantidad a la percepción de desbalance (64.7% vs. 35.3%), y menos, a los balances (42.6% vs. 57.4%). Un último factor relacionado es el número de alumnos con discapacidad en el aula, con un 23.1% de los que se perciben balanceados, donde reportan que no tienen ningún alumno con discapacidad, y un 10.3%, para los que se perciben desbalanceados.

Con el fin de agrupar y clasificar a la población total del estudio con base en las respuestas obtenidas en los instrumentos utilizados, se realizó un análisis de conglomerados de K-medias para cada uno de estos instrumentos con un nivel de convergencia de .000.

En el Cuestionario de Estrés Laboral (Desbalance-Esfuerzo/Recompensa), que cuenta con tres dimensiones: Esfuerzo, Implicación y Recompensa, se obtuvieron un total de dos conglomerados, logrados en seis iteraciones; el conglomerado 1 cuenta con 140 sujetos (42.2%), y el conglomerado 2, con 192 (57.8%). A su vez, los valores de contribución F de las variables analizadas son: 170.34 para Esfuerzo, 285.68 para Implicación y 90.99 para Recompensa; donde se indica que la dimensión Implicación es la variable que más contribuye a la conformación final de los grupos. La desviación estándar mayor al centroide para esta solución de conglomerado fue de 2.84, lo cual indica la exclusividad de cada grupo.

Es importante resaltar que, en función de los resultados, los sujetos pertenecientes al conglomerado 1 obtuvieron los puntajes generales más altos (debido a esto, le llamaremos Grupo Balanceado), siendo estos: 3.78 para Esfuerzo, 3.99 en Implicación y 3.95 dentro de Recompensa. Mientras que los sujetos pertenecientes al conglomerado 2 obtuvieron los puntajes generales más bajos (por lo tanto, nos referiremos a este grupo como Desbalanceado), siendo estos: 2.77 en Esfuerzo, 2.68 en Implicación y 3.21 para Recompensa.

En lo que respecta al instrumento GHQ-12, que cuenta con dos dimensiones, Bienestar Psicológico y Funcionamiento Social y Afrontamiento, en este se obtuvieron dos conglomerados finales, los cuales se lograron en seis iteraciones; el conglomerado 1 cuenta con 274 sujetos (82.5%), mientras que el conglomerado 2 cuenta con 58 sujetos (17.5%). A su vez, los valores de contribución F resultantes para cada variable son: 193.32 para Bienestar Psicológico y 240.56 para Funcionamiento Social y Afrontamiento, lo cual indica que la subdimensión Funcionamiento Social y Afrontamiento es la variable que más contribuye a la solución final de los conglomerados. La desviación mayor encontrada en esta solución fue de 1.55, que indica la exclusividad de los grupos.

Se debe señalar que los sujetos pertenecientes al conglomerado 1 obtuvieron los puntajes más altos para ambas dimensiones (por esto, se le denominará grupo Saludable), con un puntaje promedio de 3.36 para la dimensión Bienestar Psicológico y 3.64 en la dimensión Funcionamiento Social y Afrontamiento. Por su parte, los sujetos pertenecientes al conglomerado 2 tuvieron puntajes inferiores (debido a esto, se le denominará grupo No Saludable), 2.61 en la dimensión Bienestar Psicológico y 2.90 para la dimensión Funcionamiento Social y Afrontamiento.

Análisis de tablas cruzadas

Se realizó un análisis de correlación con el coeficiente de Ji-cuadrado para determinar la existencia de variables significativas entre los grupos obtenidos con la prueba conglomerado de K-medias y los factores de atributo obtenidos en los datos de identificación. Las diez variables atributivas que se tomaron en cuenta son: sexo, edad, estado civil, número de horas que trabaja a la semana en esta escuela, cuenta con contrato indeterminado (plaza), nivel de formación, años de experiencia en la docencia, años como docente en la escuela, años impartiendo el grado actual, número aproximado de estudiantes en su grupo con capacidades diferentes o necesidades especiales.

Los resultados encontrados en la prueba de tablas cruzadas con el Cuestionario de Estrés Laboral (Desbalance-Esfuerzo/Recompensa) se presentan a continuación. El factor Cuenta con contrato indeterminado (Plaza) resulta significativo en la prueba Ji-cuadrado, con un valor de p igual a .024. Dentro de los conglomerados, el 40% de los docentes con contrato indeterminado se encuentran en el grupo desbalanceado, y el 60%, en el grupo balanceado, y viceversa para los contratos determinados. El contrato indeterminado es importante para la percepción de balance entre Esfuerzo-Recompensa.

La variable Nivel de Formación resulta significativa, con un valor de .010 (χ2= 11; p= .01; n= 332). En el grupo balanceado se encuentran el 33.9% de los docentes con licenciatura por escuela normal, así como el 53.3% de los que cuentan con licenciatura universitaria y el 48.3% de los docentes que cuentan con un posgrado. De esta forma, en el grupo desbalanceado se ubican el 66.1% de los docentes con licenciatura por escuela normal, el 46.7% de los que cuentan con licenciatura universitaria y el 51.7% de los docentes con posgrado. Denotando, así, que el nivel de formación universitaria y el de posgrado son importantes en la percepción de balance en Esfuerzo-Recompensa.

Solo estos dos factores presentan resultados significativos en el análisis de tablas cruzadas con el Cuestionario de Estrés Laboral (Desbalance-Esfuerzo/Recompensa). Los diez factores restantes no lograron alcanzar un valor significativo en las pruebas Ji-cuadrado.

Referente al análisis de tablas cruzadas realizado al instrumento de GHQ-12, los resultados se muestran a continuación. El factor Número aproximado de estudiantes en su grupo con capacidades diferentes o necesidades especiales resulta significativo, con un valor de p igual a .000. Dentro del grupo saludable, se ubican el 24% de los docentes que refieren no tener ningún alumno con capacidades diferentes, mientras que el 23% reporta contar con 3 a 5, comparado con el grupo de desbalanceado, que reportó 37%. El no contar con alumnos con necesidades especiales establece mejor condición para la percepción de bienestar, funcionamiento y afrontamiento docente. Es importante señalar que esta es el único factor que presenta valores significativos en el análisis de tablas cruzadas; los once factores restantes no alcanzan los valores de significancia establecidos en los criterios de ji-cuadrado.

Con base en los resultados anteriores, se realizó un nuevo análisis, donde solo se considera a los docentes que obtuvieron mejores puntajes en relación con los instrumentos; estos sujetos se encuentran ubicados dentro del grupo balanceado y dentro del Saludable con respecto a los instrumentos, los cuales fueron 48, es decir, 14.5%. En su mayoría, son docentes mujeres (64.6%), que laboran en el turno matutino (57.9%), con edades de 31 a 40 (33.3%), cuentan con pareja (66.7%), trabajan de 21 a 30 horas a la semana en el mismo plantel (39.6%), cuentan con contrato indeterminado (91.7%), poseen licenciatura por escuela normal (58.3%), refieren tener de 11 a 20 años en la docencia (27.1%), cuentan con menos de 5 años como docentes en el plantel actual (39.6%), tienen menos de 5 años impartiendo el grado actual (56.3%), reportan no contar con ningún alumno con capacidades diferentes o especiales (41.9%).

Por otra parte, aquí se describen las características de los sujetos que pertenecen a los grupos de Desbalanceado y No Saludable con respecto a los instrumentos, es decir, 130 participantes (39.2%). En su mayoría, son docentes mujeres (57.7%), que laboran en el turno matutino (74.6%), con edades de 31 a 40 años (36.9%), cuentan con pareja (65.4%), las cuales trabajan de 21 a 30 horas a la semana (47.7%), refieren tener contrato indeterminado (85.4%), poseen una licenciatura por escuela normal (41.5%), cuentan con 11 a 20 años de experiencia docente (31.5%), refieren tener menos de 5 años en el mismo plantel (53.8%), también cuentan con menos de 5 años impartiendo el mismo grado (46.9, reportan no contar con alumnos con discapacidad o especiales).

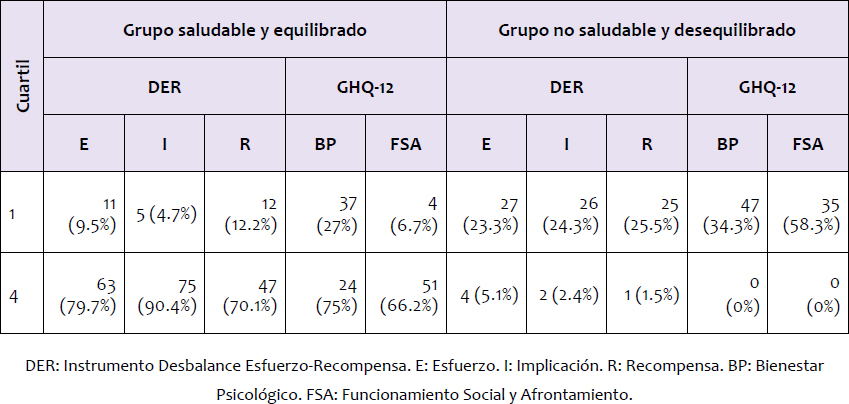

Posterior a esto, se realizó un nuevo análisis de tablas cruzadas (ver la tabla 1), donde se puede apreciar el número total de sujetos que se encuentran en el primer cuartil y además pertenecen al grupo de desbalanceado y no saludable, y a su vez, los que pertenecen al grupo de balanceado y saludable. Por otro lado, también se muestra a los sujetos que están dentro del cuarto cuartil y pertenecen al grupo balanceado y Saludable, así como los pertenecientes al grupo de desbalanceo y no saludable. Como se puede observar, los docentes del grupo saludable pertenecen en su mayoría al cuartil cuatro, mientras que los docentes del grupo no saludable y desbalanceado pertenecen en su mayoría al cuartil uno.

Discusión

Este estudio incorpora los parámetros de ajuste para la validación de constructo de los instrumentos de esfuerzo-recompensa y salud ocupacional para docentes de los tres niveles en el noroeste de México, lo que nos permite observar los resultados de los instrumentos Desbalance Esfuerzo-Recompensa y GHQ-12, una vez que han sido ajustados a la población docente de nuestro contexto. Los resultados obtenidos se asemejan a investigaciones realizadas en población latinoamericana (Claro y Bedregal, 2003; Galdeano et al., 2007; Gómez-Ortiz y Moreno, 2009; Muñoz y Lucero, 2013; Murguía, Pozos y Plascencia, 2019; Vargas, 2018; Victoria, 1999), donde los instrumentos Desbalance Esfuerzo-Recompensa y GHQ-12 presentan características psicométricas apropiadas para discriminar la población docente con posibles problemas de salud derivados de un ambiente laboral inadecuado, por lo que se apoya lo afirmado en las hipótesis.

El ejercicio analítico muestra que, en lo general, tenemos más docentes en la condición de desajuste y riesgo psicosocial, y dentro de esta población, la de mujeres es la más abundante, que apoya lo reportado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2005), Linares (2014), Rodríguez, (2020) y Vera et al. (2021). La diferencia entre los dos grupos nos indica que el contrato indeterminado, más frecuente entre los balanceados, es un factor importante para considerar mantener los motivos y las recompensas balanceados, como lo sugiere Espinoza (2015).

La percepción del alumnado y las creencias implícitas acerca de los niños con discapacidad promueven una diferencia entre los grupos que crece en magnitud, según sea el número de alumnos que el profesor considere se encuentran con discapacidades. Al comparar a los grupos en términos del balance esfuerzo-recompensa, se hallan diferencias estadísticamente significativas para el bienestar psicológico y la funcionalidad social del 34.9% de los maestros, siendo en su mayoría mujeres docentes que reportan laborar con varios alumnos con discapacidades.

Abordando los resultados del estudio con relación a los cuartiles primero y cuarto de balance y salud, se destaca la presencia de los docentes encontrados dentro del grupo de balance y saludable, el cual solo cuenta con 48 sujetos, los cuales comprenden solo el 14.5% de la población total, a diferencia de los 130 (39.2%) hallados en el grupo de desbalance y no saludable.

Al observar las características de atributo de ambos grupos, podemos identificar que son muy similares; la única variable atributiva diferente en estos grupos es Número aproximado de estudiantes en su grupo con capacidades diferentes o necesidades especiales, donde la mayoría de los docentes del grupo de balance y saludable señalan no contar con alumnos, mientras que el grupo de desbalance y no saludable refieren contar en un porcentaje mayor de 1 a 2 y de 3 a 5 alumnos con dichas características; esto contrasta con lo encontrado en el análisis de tablas cruzadas. Muñoz y Lucero (2013) señalan dentro de su estudio la existencia de múltiples situaciones en el ambiente laboral de los docentes que trabajan con estudiantes de capacidades diferentes, que posibilitan una percepción positiva hacia la calidad de vida o al ambiente laboral. De acuerdo con los autores, la entrega de recursos a tiempo, el apoyo social, el apoyo humano, capacitación adecuada, así como alta motivación e interés por el trabajo, son algunos de los factores que pueden fungir como variables de protección en el ambiente de trabajo de estos docentes. A su vez, en sintonía con lo mencionado en la introducción, características propias de los docentes, como niveles altos de resiliencia, favorecen para enfrentar situaciones desafiantes y adversas, impactando positivamente en la enseñanza de los estudiantes (Rodríguez, 2020).

Otro aspecto relevante que abordar es respecto a la semejanza en cuanto al resto de las características de los sujetos que pertenecen a los grupos balanceado y Saludable (14.5%) y el de Desbalance y No Saludable (39.2%), en las que se destacan el ser mujeres (64.6% y 57.7%) y laborar en el turno matutino (57.9% y 74.6%). Donde la primera de ellas, como se mencionaba en la introducción, la relacionamos con la gran feminización que presenta la profesión docente en educación básica, lo cual coincide con Cantón y Téllez (2016), Rodríguez (2020), Vera et al. (2021) y Hurtado (2022), donde se internalizan, así, los roles iguales tanto para la esfera privada como para la pública, incluidos los contextos de trabajo como la escuela (Barquín y Melero, 1994), donde el origen principal de asignación diferenciada de trabajos parece atribuible a una visión cultural, la cual “hace que las personas se identifiquen con determinadas actividades y tareas, por el hecho de ser hombre o mujer” (Pedrero, Rendón y Barrón., 1997, p. 31); estigmatizando, así, las actividades del sector terciario, en las que se encuentra el servicio educativo, como las principales fuentes de empleo femenino, donde el tipo de tareas realizadas dentro de estas ocupaciones asumen una visión desde la ética del cuidado, implicando el involucramiento de emociones, afectos y contacto, así como cuidar, pensar y preocuparse por el otro, convirtiéndose en el principio donde las docentes realizan el trabajo reproductivo tanto dentro como fuera del hogar (Rodríguez y Marzonetto, 2015; Hurtado, 2022).

Si bien en ambos grupos laborar en el turno matutino fue una constante, es importante, como bien lo señalan Siegrist y Peter (2000), considerar las especificidades individuales de cada docente, así como las exigencias psicológicas con niveles altos causadas por la sobredemanda del contexto y la esencia de las actividades en la profesión (Aldrete, González y Preciado, 2008; Rodríguez, 2020), donde se han relacionado para las mujeres mayores dificultades para conciliar la relación trabajo-familia, así como las implicaciones en estrés, actitudes, compromisos y responsabilidades, que concuerda con los aportes de la CEPAL (2005) y de Linares (2014).

Esto último enfatiza la dificultad de redefinir la fronteras entre los espacios públicos y privados, la cual propicia relaciones de inequidad entre mujeres y hombres, donde desempeña un papel mediador la familia entre los procesos estructurales y la actividad económica masculina y femenina; con ello, se destaca la relevancia de distinguir entre el trabajo extra-doméstico y las actividades orientadas hacia el mercado y otras actividades indispensables para la reproducción de los individuos; enmarcando las dicotomías producción/reproducción, publico/privado (De Oliveira y Ariza, 2000; Hurtado 2022).

Ahora bien, podemos observar las limitaciones metodológicas de un muestreo no aleatorio y un corte transversal, por lo que es propio para un avance de tipo descriptivo correlativo. Desde la validez externa, se asume que se trata de planteles con financiamiento público, tanto estatales como federales. Se controlaron los factores de espacio y tiempo, los profesores entrevistados corresponden a ambos turnos y no existe duplicidad por escuela o turno. Debemos considerar que, para el nivel de primaria, solo contamos con docentes de quinto y sexto grado, y para secundaria, solo tutores.

Se requiere llevar a cabo estudios de tipo causal, experimental, para mejorar el conocimiento de las variables causales, más que de las asociadas, para preparar el camino hacia los estudios longitudinales que nos permitirán conocer el curso que siguen los factores de riesgo psicosocial, y sus consecuencias en relación con el comportamiento social de los alumnos.

La condición actual que guardan los factores de riesgo psicosocial requiere la intervención del Estado y de los sindicatos para promover condiciones laborales que permitan que los docentes encuentren el balance entre su esfuerzo y recompensa, y, por otro lado, la salud ocupacional relacionada con el número de alumnos y la percepción de falta de control sobre sus conductas antisociales en las instituciones educativas, que constituyen obstáculos para lograr una óptima convivencia escolar que impacte en la educación de calidad.