Introducción

Desde finales del siglo XX, el Gobierno de México ha puesto énfasis en ofrecer educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos. Siguiendo las pautas para una educación inclusiva, recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el 2008, en el país se han desarrollado mecanismos que han logrado incrementar el acceso a la educación superior de grupos vulnerables, en especial de colectivos indígenas y con diversidad funcional (OEI, 2018). Sin embargo, en lo concerniente a las minorías sexuales, los avances son escasos, puesto que hasta el momento no se reconoce oficialmente la existencia de personas sexualmente diversas en el medio educativo.

En México, las agencias gubernamentales y las oficinas institucionales no tienen registro ni información sobre los estudiantes diversos sexualmente, por lo que no es posible conocer sus dimensiones. Tampoco se conoce lo que sucede con estos estudiantes en las instituciones de educación superior, en cuanto a sus relaciones, prácticas desarrolladas o imágenes generadas.

Desde la perspectiva de la diversidad sexual, este escrito ofrece un primer acercamiento a los estudiantes universitarios que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, queers y con otras orientaciones e identidades no heterosexuales (LGBT+), para obtener datos hasta ahora desconocidos sobre esta población.

Comprendiendo las sexualidades diversas

La sexualidad es un componente inseparable del ser humano, presente a lo largo de su vida en una serie de condiciones biológicas, anatómicas, culturales y sociales que lo caracterizan en sus diferentes etapas del desarrollo (Papalia et al., 2011). Sexo y género tienen un papel de suma importancia en el entendimiento de la sexualidad. El sexo refiere a la condición anatómica de ser hombre o ser mujer, donde tienen especial relevancia los aparatos reproductores, mientras que el género es la expresión de lo masculino y lo femenino, y es construido socialmente.

Históricamente han existido dos vertientes en el entendimiento de la relación sexo-género. En la primera, la lógica tradicional de la sexualidad humana considera al sexo de nacimiento como diferenciador de las relaciones sociales, y vincula al hombre con el género masculino, y a la mujer, con el femenino, dando lugar a una sexualidad binaria que incluye identidades, roles y prácticas que se contraponen (West y Zimmerman, 1987). En la segunda, el género es concebido como constructo y diferenciador social, pero deja de lado el determinismo biológico implícito en el sexo; desde esta perspectiva, el género como categoría social permite organizar las relaciones humanas, partiendo de las diferencias de lo masculino y lo femenino (Scott, 1990).

Cuando se considera al género como constructo social y se desliga a la anatomía de lo masculino y lo femenino, es posible apreciar cómo los individuos reinventan su sexualidad, formando nuevas subculturas y comunidades sexuales. En este sentido, aquellas combinaciones sexo-género que salen del patrón tradicional de hombre masculino y mujer femenina dan lugar a nuevas configuraciones sexuales (Van-Anders, 2015). Como ejemplos de dichas variaciones, están las mujeres que se identifican con lo masculino, los hombres que se identifican con lo femenino, o quienes se identifican con ambos géneros.

Las teorías psicodinámicas y del desarrollo psicosexual de Freud (1905) han sido la base sobre la cual se han desarrollado los modelos psicosociales para el entendimiento de la diversidad sexual. La premisa que rige estas ideas es que los sujetos pueden identificarse psíquicamente con un sexo —sea el anatómico o no— y hacer elecciones de objetos de deseo, esto es, tomar decisiones en torno a lo sexual, considerando el sexo y el género con los cuales el individuo se identifica psíquicamente. En estas teorías, las personas LGBT+ estructuran sus experiencias según el sexo con el que se identifican, que pueden tomar forma opuesta o invertida a los intereses heterosexuales.

En lo concerniente a sexualidad, el orden o régimen social imperante se conoce como heteronormatividad, desde el cual se asume que todas las personas se identifican como heterosexuales. En un régimen heteronormativo las construcciones preestablecidas van de la mano con los estereotipos de género tradicionales, que también tienen como base la lógica de sexo y género tradicional, donde lo diferente al hombre y lo masculino, esto es, la mujer, lo femenino y otras variaciones en las expresiones sexuales, carece de poder (Foucault, 1977).

La línea de investigación sobre sexualidades diversas y educación superior es relativamente reciente en México; al ser una temática novedosa, aún es apreciable la ausencia de consenso en relación con la terminología utilizada para explicar ciertos conceptos asociados con la diversidad sexual desde el ámbito educativo. Recientemente, los estudios sobre sexualidades diversas han integrado los conceptos de identidad de género y orientación sexual en el término orientación sexogenérica, debido a que este incluye a los anteriores. La identidad de género es la interiorización, el autorreconocimiento y sentido de pertenencia dentro de un género, mientras que la orientación sexual está asociada con las preferencias y prácticas en relación con el sexo con el que las personas se pueden sentir atraídas dentro de los planos eróticos y afectivos. En la orientación sexogenérica, puede tener mayor peso el sexo, el género o ambos, en la medida que el sujeto así lo considere, por lo que las personas pueden expresar su sexualidad en un abanico amplio de posibilidades (Van-Anders, 2015).

El acrónimo LGBT+ se ha convertido en un término reconocido internacionalmente que representa a la población que se identifica con una sexualidad que va más allá de la lógica tradicional, y está conformado por las letras iniciales de las orientaciones sexogenéricas lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual y queer, pero no se limita a las orientaciones señaladas, sino que, a través del símbolo +, expresa la apertura a otras configuraciones no heterosexuales.

La diversidad sexual de esta comunidad suele ser un desafío a la heteronormatividad, puesto que cuestiona y desobedece las pautas sociales marcadas por la lógica sexual tradicional (Foucault, 1977; Vince, 1991). En sociedades poco tolerantes, la comunidad LGTB+ suele tener sanciones fuertes, incluso se atenta contra la vida de las personas diversas sexualmente. En el 2015, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial de crímenes por homofobia, y, desafortunadamente, las prácticas homofóbicas se presentan con mayor frecuencia en las instituciones escolares (ICOH, 2015; Méndez-Tapia, 2017).

La docencia, materia escasamente tratada en la educación superior

En las tres últimas décadas, los académicos mexicanos han sido objeto de atención gubernamental, a través de un amplio repertorio de programas que perfilan un tipo de profesor ideal en el nivel superior, entre los que destacan el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa para el Desarrollo Profesional del Docente (PRODEP) y el Programa Carrera Docente (PCD). El SNI, iniciado en 1984, reconoce el trabajo científico de los investigadores mexicanos, medido a través de publicaciones —sobre todo internacionales—, patentes y, en menor medida, la formación de recursos humanos de alto nivel, de manera preferente, direcciones de estudiantes en el nivel doctoral. A quienes cumplen satisfactoriamente con los estándares fijados, el Gobierno mexicano otorga estímulos financieros temporales —merit pay—, jerarquizados por niveles de reconocimiento. El Programa para el Desarrollo Profesional del Docente (PRODEP), originalmente Programa de Mejoramiento del Profesorado, en operación desde 1996, está dirigido a los académicos de tiempo completo de las instituciones públicas de educación superior del país, con la intención de profesionalizarlos, y otorga becas para estudios de posgrado e incentivos financieros para desarrollar el trabajo individual y el colectivo. El PRODEP cuenta con el reconocimiento Perfil Deseable, otorgado a aquellos profesores que tienen escolaridad doctoral y que realizan actividades de docencia, generación y aplicación de conocimiento, así como gestión universitaria. Por último, en la década de 1990, se implementó el Programa Carrera Docente (PCD), que también fija estándares de calidad para profesores de las universidades públicas estatales y premia financieramente a quienes realizan actividades de docencia, investigación, tutorías y participación en cuerpos colegiados (Gobierno de la República, 2013).

En la imagen de profesor ideal perfilada por los programas —grado doctoral, docencia, investigación, tutorías y publicaciones internacionales—, el papel de los académicos en el aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje es escasamente tratado; la docencia suele ser apreciada por los resultados de sus estudiantes, medidos por la titulación de alumnos y publicaciones conjuntas, y sólo en el PCD, mediante encuestas generales de apreciación de los alumnos sobre el desempeño de sus profesores. El descuido de la docencia en los programas gubernamentales es mayor, puesto que no reconocen las acciones de motivación, comprensión y acompañamiento que los profesores realizan en beneficio de sus estudiantes y, tal vez más importante, no desalientan ni sancionan las prácticas de exclusión y discriminación de los académicos hacia sus alumnos, especialmente a aquellos que forman parte de minorías sociales vulnerables, como los estudiantes LGBT+.

Otras perspectivas sobre la enseñanza en el nivel superior acentúan los aspectos curriculares. Desde el inicio de la década de 1990, los modelos de enseñanza flexible y por competencias se introdujeron al sistema de educación superior mexicano, incentivados por agencias gubernamentales (Martínez-Lobatos, 2016). Estos modelos curriculares siguen vigentes en las universidades del país y exigen la generación de estrategias de enseñanza y evaluación de las competencias para cada objetivo de aprendizaje (Mateo, 2011). Lo que no especifican, son precisamente cuáles estrategias deben llevarse a la práctica, sino que asumen que el profesor universitario posee un amplio repertorio de recursos pedagógicos para transmitir conocimiento sobre su área de expertise y, por tanto, es capaz de diseñarlos de manera casi automática. En estos modelos, tampoco se dan pautas para el trato a los alumnos, ni se abordan aspectos de convivencia, ni de apertura hacia las formas de pensar del estudiante, o del respeto a su diversidad. A los académicos no se los orienta en términos de atención y convivencia con los alumnos, por lo que es comprensible que la docencia universitaria desconozca las necesidades de sus estudiantes. Lo anterior funciona como una barrera que impide a los académicos vislumbrar los aportes que podrían hacer desde sus prácticas en la promoción de una verdadera inclusión educativa. Desde aquí, resulta comprensible, mas no justificable, que los profesores universitarios mexicanos se conduzcan en la docencia bajo los principios de un manejo solvente de los conocimientos marcados en los programas académicos, utilizando recursos fortuitos o azarosos para una mejor enseñanza, mientras que la inclusión de sus estudiantes sexualmente diversos no es considerada como tema del trabajo docente y puede ser tratada discrecionalmente.

Las investigaciones sobre académicos mexicanos, que en las dos últimas décadas aumentaron de manera significativa, priorizan la conformación de la profesión académica, los efectos de los programas de política pública y, más recientemente, la internacionalización de los profesores. También analizan la formación de los nuevos científicos y las presiones psicológicas del trabajo académico. Pero al igual que los programas de política pública, es poca la atención que brindan a las relaciones que establecen los maestros con sus estudiantes, por lo que puede decirse que estos aspectos han pasado desapercibidos para el lente de la indagación.

Diversidad sexual en la educación superior, desconocimiento e invisibilidad

El sistema de educación superior en México alberga a 4.344.133 estudiantes. De estos alumnos, se conocen los contornos más generales: el número de estudiantes por sexo, las edades, los estudios que cursan y las instituciones que los atienden (ANUIES, 2019). Trabajos complementarios muestran que los estudiantes en el nivel superior son marcadamente diversos: el género, el origen social o el tipo de institución de adscripción establecen diferencias significativas en su tránsito por la educación terciaria (Acosta y Planas, 2014; De Garay, 2012; Guzmán, 2011; Valdemar, 2016). Pese a que los avances en el tema son significativos, se desconocen otros aspectos de la población estudiantil que son relevantes, y que hasta ahora han permanecido inexplorados, en especial lo relacionado con la diversidad sexual.

En otras regiones del mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, la diversidad sexual es reconocida oficialmente, incluida la de estudiantes, por lo que desarrollan estudios demográficos y estadísticos que tienen la finalidad de cuantificar a las personas que se identifican como LGBT+ (Gallup, 2017; Foundation Jasmin Roy, 2017). En algunas universidades de estos países, las propuestas y los programas para una educación inclusiva de la diversidad sexual están orientados a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la población LGBT+, teniendo como base la no discriminación, y son considerados una alternativa para disminuir y erradicar la heteronormatividad, donde la elaboración de un currículum inclusivo en términos de equidad de género y diversidad sexual, aunado a la formación y capacitación profesional docente en estrategias de enseñanza y acompañamiento en esta misma línea, resultan fundamentales (Stafford, 2016; Goehring y Whittington, 2017).

En la actualidad, en México no existe información oficial sobre la población sexualmente diversa que radica en el país, ni se tienen registros estadísticos sobre los estudiantes LGBT+ que están inscritos en las instituciones de educación superior; incluso a nivel institucional, aunque la mayoría de las universidades cuente con una oficina de Servicios Estudiantiles o programas con perspectivas de género, no existe ningún establecimiento que recoja información de este tipo entre sus estudiantes. El dato más cercano disponible aparece en la Encuesta Nacional de Valores de la Juventud (IMJUVE, 2015), en la que participaron 5.000 jóvenes, de los cuales 11,5% eran estudiantes universitarios, y 3,6% del total de los encuestados se reconoció como lesbiana, gay o bisexual. La ausencia de datos estadísticos confiables sobre los estudiantes universitarios LGBT+, sumada a los escasos o inexistentes programas académicos enfocados en diversidad sexual, se asocia con una condición de invisibilidad de estos estudiantes en México.

Liderazgo académico y educación inclusiva

En la educación superior, el término liderazgo alude a un proceso a través del cual los miembros de una institución se empoderan, es decir, se apropian de una visión y unas metas similares, con la finalidad de crear un cambio en la organización, transformarla y, así, mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes (Hill, 2013). Para los académicos, puede ser relativamente fácil apropiarse de un rol de líder, ya que la educación superior, por sí misma, existe para mejorar la calidad de vida de sus actores, sobre todo la de sus estudiantes. El liderazgo académico también se ha vinculado con ser una eminencia o figurar en el ranking top de una disciplina, por lo que ser un líder académico también implica estar en la cúspide de su disciplina, generalmente en términos de investigación y generación de conocimiento nuevo y original (Evans, 2015).

El liderazgo académico busca, además de la impartición de saberes a los estudiantes, el bienestar de las futuras generaciones y dejar un legado. Aunque convertirse en líder puede ser algo planeado, también es posible serlo de manera no intencional. Se han identificado dos tipos de liderazgo en los profesores universitarios: el modelo positivo y el negativo (Hill, 2013; Evans, 2015). El primero hace referencia a los profesores que sirven de modelo valioso, e incluye a aquellos que adoptan de manera voluntaria el papel de mentores de académicos que recién inician en su profesión, de estudiantes y de quienes forman parte de la fuerza laboral de las universidades, pero que son de menor edad que el líder. Por el contrario, el modelo de liderazgo negativo refiere a aquellos profesores que sirven como ejemplo de lo que no debe hacerse, y, en la mayoría de los casos, su liderazgo negativo no es algo planeado.

Es importante señalar que el hecho de ser profesor universitario no implica per se el liderazgo. Es posible encontrar académicos que, aunque cumplen con sus funciones dentro de las universidades, no marcan una diferencia significativa en las trayectorias académicas de sus alumnos. Existen aportes teóricos sobre lo que implica ser un líder académico, en comparación con quien no lo es (Evans, 2015). Estos aportes provienen principalmente de la perspectiva de los liderados, en su mayoría estudiantes, que resaltan su trayectoria académica y, sobre todo, involucran cualidades personales como su carácter, accesibilidad, compromiso con sus alumnos, y sus comportamientos considerados profesionales y éticos. En este sentido, un líder académico se distingue por su productividad, sus logros en investigación, premios y reconocimientos obtenidos; por ser agradable, amigable, y tener disposición para ayudar; por convivir con sus estudiantes más allá de las clases para guiarlos personal y profesionalmente; por ser generoso con su tiempo y ofrecer ayuda voluntariamente. El liderazgo académico en educación superior también se liga con un alto grado de responsabilidad por el aprendizaje de sus alumnos, y por ser un modelo; los estudiantes quieren emular una trayectoria similar a la de estos académicos y/o investigadores.

La literatura sobre liderazgo académico señala diferencias entre los profesores universitarios con respecto a su género, edad, e, incluso, por su orientación sexual (Hill, 2013; Leon y Williams, 2016). Por lo general, un profesor universitario, indistintamente de su género, es concebido como líder hasta después de los 40 años de edad, y, en su mayoría, son varones. Las académicas líderes prefieren el trabajo en el aula, es decir, las actividades de docencia, mientras que los varones se inclinan por actividades administrativas, de investigación y de gestión. En el caso de los académicos sexualmente diversos, las profesoras lesbianas ejercen un tipo de liderazgo similar al de los varones, mientras que en los profesores gays, su liderazgo es parecido al de las mujeres. Quizá los estilos de crianza heteronormativos y los modelos de paternidad y maternidad aprendidos por los académicos sean la causa de que los patrones de género tradicionales sean reproducidos y trasladados a su labor profesional (Hill, 2013).

De acuerdo con las perspectivas anteriores, los profesores tienen un papel fundamental en lo concerniente a la educación inclusiva, ya que pueden ser promotores de programas y acciones que propicien la equidad e igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, pero también pueden funcionar como obstáculos para el desarrollo pleno de sus estudiantes (Hargreaves y Fink, 2006).

En el caso específico de la inclusión educativa de la diversidad sexual, un modelo positivo de liderazgo académico aceptaría a los estudiantes diversos sexualmente y desarrollaría prácticas de inclusión para ellos; además, incidiría en el fomento de respeto e inclusión con sus demás compañeros. El liderazgo académico, en sus modelos positivos, ofrece un bosquejo de lo que podría entenderse como un buen profesor universitario, ya que esta figura ideal cumple con los criterios establecidos por los programas de política pública en México, y, además, considera a la docencia como un elemento importante, ya que las actividades de enseñanza en el aula, el trato a los estudiantes y el interés en su aprendizaje son algunos de los finos elementos que la constituyen.

Metodología

Este artículo muestra una primera exploración de la experiencia escolar de 31 estudiantes de educación superior LGBT+, inscritos en universidades públicas y privadas del estado de Sonora (México). En este estudio, los participantes fueron alumnos LGBT+ inscritos en el nivel de licenciatura. No se consideraron otros criterios —edad, estado civil o desempeño académico—, debido a que la intención fue permitir que el máximo número posible de interesados participara, sin establecer otros criterios complementarios.

Adentrarse en un tema complejo como este representó desafíos para allegar datos que soportaran la investigación. La limitación más fuerte se tuvo en la inexistencia oficial de información, por lo que se revisaron diversas estrategias metodológicas para cumplir con el objetivo de este trabajo. Al ser un estudio de caso con alcance descriptivo, el recurso para reunir información se encontró en la entrevista.

Una vez definida la técnica para la recuperación de la información, así como la población bajo estudio, se enfrentó el desafío de obtener la colaboración de los informantes. El llamado a los estudiantes universitarios sexualmente diversos se realizó a través de una convocatoria digital publicada en las redes sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp; también fue enviada por correo electrónico a miembros de asociaciones civiles enfocadas en temas de género y diversidad sexual, académicos de varias universidades públicas y privadas, y a líderes activistas pertenecientes a comunidades LGBT+ en el estado de Sonora (México). La convocatoria se difundió virtualmente durante seis meses, periodo en el que se recibieron veintisiete solicitudes de información a través del correo electrónico y cinco por WhatsApp; fue compartida 49 veces en Twitter, mientras que la publicación en Facebook tuvo un alcance de 4.684 personas; 231 interactuaron con la convocatoria; 55 personas dieron clic en el botón Me gusta; fue compartida en 54 ocasiones y se iniciaron 23 conversaciones, lo que indica que el tema genera gran atención entre estudiantes y otros sectores sociales. Sin embargo, el número de universitarios con los que se concretó la entrevista ascendió a 31.

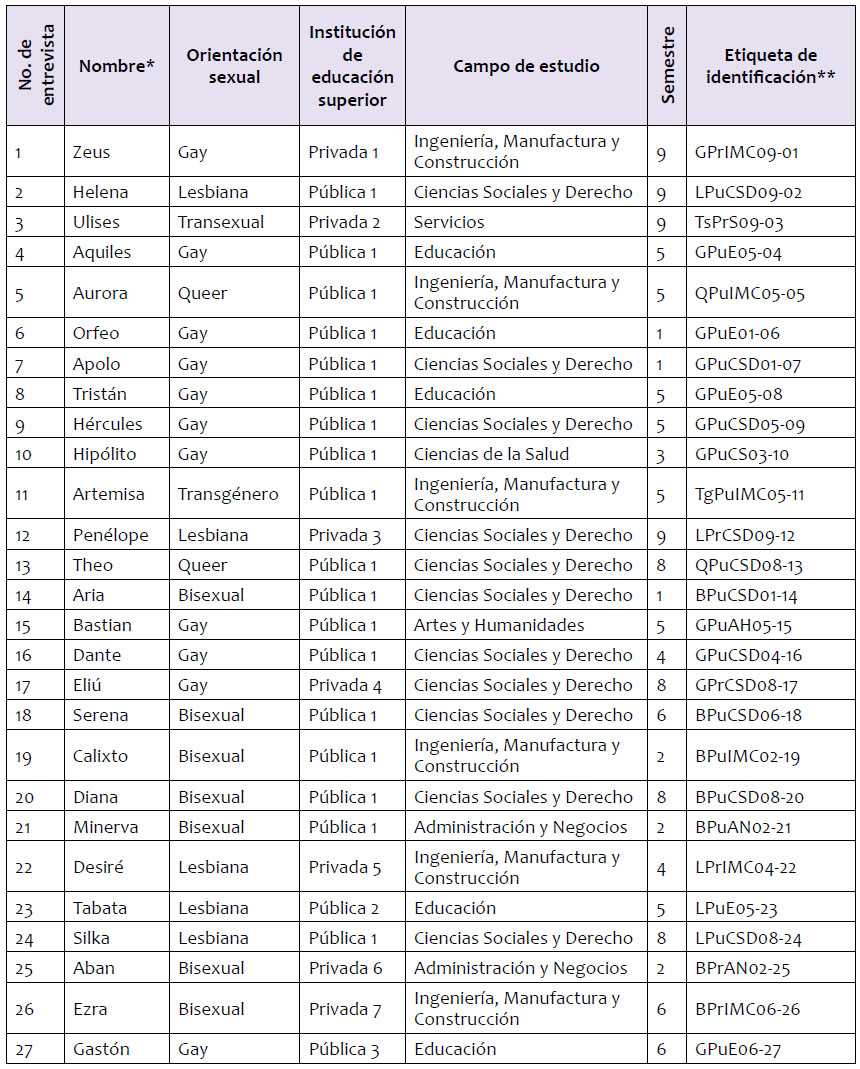

Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas, para después ser procesadas y analizadas en el programa ATLAS.ti 8.4. Tres dimensiones teórico-metodológicas iniciales permitieron explorar: a) las experiencias estudiantiles de los universitarios LGBT+, considerando la relación entre ellos y sus profesores; b) las apreciaciones sobre el establecimiento académico, en especial lo relacionado con la diversidad sexual de los estudiantes; y c) aspectos sobre su identidad sexual. A la luz de estas tres dimensiones, fue posible analizar los relatos de los entrevistados, de las cuales emergieron nuevas categorías de búsqueda, que permitieron vislumbrar, además de los matices de la experiencia universitaria LGBT+, las percepciones de este alumnado sobre los académicos y sus formas de abordar la diversidad sexual. Como parte del análisis de información, se asignó un nombre ficticio para cada uno de los participantes y se crearon etiquetas de identificación que contienen información de su orientación sexual y adscripción institucional como estudiantes (ver el anexo 1).

Los entrevistados se encontraban inscritos en once universidades, tres públicas y ocho privadas. La orientación sexual más frecuente entre ellos fue la gay, aunque también figuraron bisexuales, lesbianas, queers y personas transgénero y transexuales (ver la tabla 1).

Los entrevistados son estudiantes jóvenes, con una edad promedio de 23,5 años (SD 4,3), la mayoría originarios del estado de Sonora, y tienen un promedio de calificaciones de 87,90 (SD 7,70) —escala del 0 al 100—, por lo que pueden catalogarse con un desempeño académico aceptable. Abundan los solteros y quienes viven en unión libre. Sólo algunos de ellos combinan sus estudios superiores con un empleo, por lo que es factible suponer que son estudiantes de tiempo completo y que reciben apoyos económicos de sus padres o su pareja. En cuanto a los campos disciplinarios (ver la tabla 2), la mayoría de los estudiantes pertenece a las Ciencias Sociales, Administración y Derecho, seguidos por los inscritos en Ingeniería, Manufactura y Construcción, y después, por quienes estudian Educación y Administración y Negocios, mientras que el resto se ubica en los campos de las Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades y Servicios (clasificación mexicana de campos de estudio del INEGI, 2016).

En su mayoría, los entrevistados pertenecen a la más antigua y populosa universidad pública en el estado y cursan el quinto semestre —de nueve— de sus respectivas licenciaturas, por lo que ya han pasado por la etapa de adaptación, y puede decirse que conocen plenamente el funcionamiento de los establecimientos en los que se encuentran inscritos. Tres entrevistados cambiaron de carrera durante su trayectoria académica. El cambio de licenciatura lo asocian con fuertes problemas con su identidad sexual, en los que estuvieron involucrados de manera negativa sus profesores u otros estudiantes, o bien, porque registraron alguna crisis emocional que los obligó al abandono de su primera o segunda licenciatura. Para 17 de los 31 entrevistados, su identidad sexual es un tema especialmente problemático, ya que su visibilidad es discreta, mientras que el resto ha logrado expresar una visibilidad abierta o pública. La mayoría de los estudiantes LGBT+ visiblemente reconocidos pertenecen a universidades públicas, mientras que quienes pertenecen a universidades privadas son discretos en sus preferencias. De cierta manera, el tema de las identidades públicas/discretas asociadas con los establecimientos es razonable, debido a que en México, las universidades tienen características notoriamente distintas dependiendo de la fuente de financiamiento. Los establecimientos financiados con recursos públicos, sobre todo en las universidades públicas estatales o federales, suelen ser tolerantes con la orientación política y cultural de sus estudiantes, incluso en la defensa de los derechos de las mujeres, mientras que las instituciones de financiamiento privado, que son las más numerosas en el país, y con una muy amplia variedad —élite, absorción de la demanda, especializadas por campo de conocimiento—, suelen ser más tradicionales con respecto a sus estudiantes y sus manifestaciones, por lo que con frecuencia son menos tolerantes.

Los profesores universitarios y los estudiantes LGBT+: primeros acercamientos

En la educación, el salón de clases es un espacio académico privilegiado porque es aquí donde se gesta una gran parte del aprendizaje, pero también porque es aquí donde se da el encuentro entre sujetos desiguales. De un lado, los estudiantes que asisten para adquirir conocimiento, a la par de una nota aprobatoria, y que deben demostrar un manejo mínimo de saberes sobre la materia enseñada, y, de otro lado, los profesores, quienes hipotéticamente enseñan y dominan su campo de conocimiento. Es una relación desigual basada en el poder, entre unos que aún no saben y otros que dominan el conocimiento (Stubbs y Delamont, 1978; Sánchez, 2005).

Los entrevistados confirman la importancia del salón de clases como espacio de enseñanza y aprendizaje, pero los relatos refieren una realidad cargada por el abuso; los profesores que ellos describieron, con frecuencia hicieron bromas sobre diversidad sexual y se refirieron despectivamente a sus estudiantes LGBT+. En general, esos profesores eran varones e hicieron uso indiscriminado del poder conferido por la institución como maestros. Basados en estereotipos heteronormativos de cómo deben comportarse los estudiantes, discriminaron a quienes no se apegaron a esos patrones. El grado de discriminación fue de una violencia manifiesta. Según los entrevistados, estos maestros son conocidos entre los estudiantes por llevar a la práctica actos discriminatorios, sobre todo de manera verbal, ofendiendo a sus alumnas —mujeres— y a las personas sexualmente diversas. Debido al conocimiento público de esos académicos, algunos entrevistados decidieron no tomar cursos con ellos, aunque esto significara un retraso en su carrera académica.

El profesor de Nuevas Tecnologías de mi Departamento ofende a todos; hace bromas sobre violaciones sexuales de mujeres, se expresa mal de los homosexuales. En una ocasión, le dijo a una estudiante embarazada que mejor se fuera a su casa a cuidar a su bebé, porque el estudio ya no era para ella. Yo no he tomado clases con él, y, aunque me atrase en mis estudios, nunca me inscribiría en su curso. (Bastian, GPuAH05-15)

Al igual que los estereotipos asociados con una sexualidad tradicional —hombre masculino y mujer femenina—, también existen preconcepciones o ideas sin sustento racional del deber ser de las personas LGBT+. Estos estereotipos son mejor conocidos como estigmas, y se conforman por creencias erróneas que dañan la imagen de las personas sexualmente diversas (Salter y Liberman, 2016). Entre los estigmas que históricamente se han asociado con la población LGBT+ predominan ideas sobre prácticas sexuales que caen en la promiscuidad, ser portadores de todo tipo de enfermedades de transmisión sexual y tener capacidades intelectuales inferiores, en comparación con quienes son heterosexuales. Además, las personas sexualmente diversas han sido etiquetadas erróneamente como desviadas, siendo señaladas y perseguidas por desafiar y transgredir las estructuras dominantes del sistema heteronormativo (Foucault, 1977). En nuestro caso, los estigmas fueron expresados a través de chistes o bromas que los académicos utilizaron como supuesto recurso para mejorar la enseñanza, iniciar la sesión de clase, disminuir el estrés, o simplemente como diversión colectiva, asumiendo que entre los estudiantes no se encontraba ningún homosexual, basándose únicamente en la apariencia.

Pese a mi condición transexual, mi apariencia nunca ha sido llamativa; cuando era mujer, lucía como mujer; ahora que soy hombre, trato de que mi imagen sea completamente varonil. Siempre existen personas que bromean sobre gays y lesbianas. Esto es de cierto modo normal, ya que ellos no saben quién soy en realidad, asumen que siempre he sido hombre, pero cuando las bromas vienen de parte de los académicos, de profesores universitarios, ahí sí te duele, no es aceptable, no es ético, no es una actitud profesional. (Ulises, TsPrS09-03)

Los profesores que describieron los participantes de este trabajo hicieron alusión a los estigmas asociados con la población LGBT+, aunque el tema no estuviera tratándose durante la clase. Más aún, la discriminación fue enmascarada como recurso pedagógico para disminuir el estrés, fomentar la diversión del alumnado, o bien, quebrar la monotonía en las sesiones del curso. No es posible saber si estos recursos cumplieron algún cometido pedagógico, pero resulta evidente que no respetan los derechos sexuales de los estudiantes; incluso, podría ser uno de los factores para la interrupción o el abandono de los estudios.

Durante el primer semestre de licenciatura, el profesor de las 7:00 a. m. siempre iniciaba la clase con una broma sobre gays o lesbianas. Nunca pude expresar mi enojo para no evidenciar que soy lesbiana. Al reprimir mi molestia, me sentía mal durante todo el día. Por profesores así, y otros problemas asociados con mi identidad sexual, interrumpí mis estudios durante un año. Necesitaba encontrarme, saber quién era yo. (Aurora, QPuIMC05-05)

De acuerdo con los entrevistados, cuando los profesores se refirieron concretamente a los estudiantes diversos sexualmente, el tono de la discriminación fue notablemente mayor. Estos profesores usaron adjetivos con una fuerte carga de violencia simbólica que, aunque en el salón de clases pudieron pasar como términos coloquiales, naturalizaron un discurso ofensivo en contra de las personas sexualmente diversas. Los profesores de los relatos se refirieron a las personas LGBT+ como tortilleras, lenchas, machorras o marimachas,2 en el caso de las mujeres, y a los varones, como jotos, maricas o putos.3 Este lenguaje sexista promueve ideas erróneas de las personas sexualmente diversas, y el impacto es aún mayor cuando proviene de una figura de autoridad como el profesor universitario, ya que, a través del lenguaje sexista, se vinculó a estos estudiantes con los estigmas LGBT+ que carecen de un trasfondo racional, etiquetándolos negativamente (Tusón, 2016). Además de dañar a los estudiantes LGBT+, el tipo de violencia simbólica expresada por estos profesores desvirtuó los temas de diversidad sexual incluidos en los programas institucionales.4

La clase trataba sobre discriminación, y el maestro preguntó qué tipos de discriminación conocíamos. Una compañera levantó la mano y dijo: “discriminación por orientación sexual”. El profesor se rio muy fuerte y preguntó: “¿Alguien aquí es joto?”. Yo levanté la mano para decirle que esa palabra no era adecuada y para pedirle que no se expresara así, pero él no me dejó hablar e inmediatamente dijo: “vean, a él no le da vergüenza ser joto, este tipo de discriminación ya no existe, estos temas son normales”. Me quedé callado y no participé más en la clase. (Orfeo, GPuE01-06)

Para otros profesores que figuraron en los discursos de los entrevistados, la violencia, el desprecio y la discriminación estuvieron dirigidos hacia estudiantes concretos; algunos aspiraron a cambiar las conductas de sus alumnos LGBT+, como si se tratara de comportamientos erróneos o inadecuados. La intención de estos maestros no fue bromear, ni crear un ambiente relajado en el aula, sino que hicieron un reclamo público en contra de la diversidad sexual, con nombre y apellido, lo que elevó el escarnio frente a los compañeros. El trato de estos profesores hacia sus estudiantes fue violento y exigió el cambio de orientación sexo-genérica o el mantenerla oculta. Esta exigencia tiene su base en un supuesto beneficio profesional para los alumnos. El maestro que lo profirió lo justificó a través de un llamado de atención para prevenir un posible fracaso laboral, solicitando a los estudiantes LGBT+ ocultar su apariencia homosexual y simular ser heterosexual. No sólo fue el contenido de la discriminación, en sí misma fuerte y vergonzosa, sino que esta fue impuesta por un académico exitoso, profesional y disciplinariamente, lo que suma mayor contundencia al hecho.

En la Escuela de Derecho hay un profesor reconocido por ser un abogado de prestigio, pero también por ser misógino, racista y elitista. Un día, durante la clase, gritó mi nombre y me preguntó: “¿quieres ser abogado con ese pelo y con esa ropa? Así como te ves, nadie te dará trabajo, ni siquiera distinguirán si eres mujer u hombre. Nadie te va a contratar; yo no te contrataría. Mejor, decídete y aunque no te guste, actúa como si fueras hombre. Si no lo haces, te vas a morir de hambre”. (Theo, QPuCSD08-13)

Además de la discriminación, los entrevistados registran actos de acoso sexual por parte de algunos profesores universitarios. El acoso en la educación superior tiene características distintivas, diferentes al bullying de niveles educativos inferiores, pero similares al acoso laboral. En educación superior, las víctimas de hostigamiento generalmente son los alumnos, mientras que los perpetradores pueden ser sus pares, pero también sus maestros; sin embargo, lo que incentiva estos actos es la búsqueda de poder sobre el otro. Cuando es el profesor quien acosa sexualmente a sus alumnos, el daño hacia las víctimas es aún mayor, ya que los estudiantes tienden a ceder, mantienen y ocultan la situación por temor a represalias académicas e institucionales, sufriendo daños psicológicos profundos (Romero y Plata, 2015). Sin embargo, el acoso sexual a los estudiantes diversos sexualmente es desconocido. Una de las entrevistadas recordó que, cuando aún no definía su orientación sexual y tenía fuertes dudas sobre sus intereses socioafectivos, una de sus profesoras, quien además era su tutora académica, se enteró de este dilema e inició un acoso persistente y prolongado con tintes sexuales, que llevó a esta estudiante al abandono de su primera licenciatura.

Yo siempre fui buena alumna, pero perdí un año en la universidad. Una maestra de Periodismo me propuso tener relaciones sexuales con ella y la rechacé. Amenazó con reprobarme si no aceptaba. Cumplió su amenaza y me reprobó. Yo la denuncié en la Oficina de Derechos Universitarios. La demanda no procedió porque ella es casada —con un hombre—, y, por tanto, era imposible que fuera lesbiana. Esa maestra tiene influencia en el sindicato de la universidad, además de que yo no tenía las pruebas que me pedían, así que no le hicieron nada. A mí nadie me creyó por ser sólo una estudiante, y, además de lesbiana, mentirosa. (Helena, LPuCSD09-02)

Aunque los modelos negativos de liderazgo académico estuvieron presentes en todas las universidades del estudio, se encontraron relatos sobre profesores que mostraron un comportamiento ético que rebasó las expectativas de los alumnos, ya que llevaron a la práctica actos voluntarios para los que no se tienen protocolos establecidos; estos profesores tuvieron un trato respetuoso al abordar las sexualidades diversas, defendieron los derechos de los estudiantes LGBT+, los trataron como personas con plenas capacidades e, incluso, los protegieron frente a las adversidades.

En el primer día de clases, cuando yo ya era mujer, el profesor pasó lista nombrándonos a todos por el primer apellido, lo cual agradecí en mi mente por mi situación transgénero. Cuando la clase terminó, el maestro se acercó conmigo y me comentó de la manera más discreta: “creo que el de la lista ya no es tu nombre, ¿cómo te llamas ahora para anotarlo? Se lo dije, y desde entonces se dirigió a mí por mi nombre de mujer, aunque legalmente no he hecho el cambio. Ese maestro, además de ser un excelente profesor, es una maravillosa persona. (Artemisa, TgPuIMC05-11)

Estos profesores también han contribuido a los procesos de reconocimiento y aceptación de sus alumnos como personas LGBT+ y han marcado sus vidas de manera positiva. Se trata, sobre todo, de profesoras —mujeres— con formación en las ciencias sociales y las humanidades —psicología y sociología—. Las académicas, incluidas quienes son diversas sexualmente, han apoyado y orientado a los estudiantes LGBT+ entrevistados que han sido víctimas de discriminación por homofobia, defendiéndolos y asesorándolos. Quizá la formación académica de estas profesoras ha incrementado su repertorio de estrategias de apoyo para estos estudiantes, ya que poseen conocimiento sobre el comportamiento humano; además, se tiene registro que son los profesores que se reconocen como LGBT+ quienes llevan a cabo en mayor medida acciones para beneficiar a alumnos en condiciones de vulnerabilidad (Richard et al., 2013; Rayside, 2014).

Estudio Psicología y además soy deportista. Me encontraba entrenando voleibol en las canchas de la universidad. Un grupo de estudiantes —varones— de otra licenciatura se sentaron a observarme y comenzaron a gritarme: “¡Marimacha! ¡Ganas porque juegas contra mujeres! ¡Mejor juega contra hombres!”. Una de mis profesoras —de Psicología— se dio cuenta desde lejos, se acercó, los confrontó y me acompañó a reportarlos con la autoridad correspondiente. Después supe que la profesora es lesbiana. Creo que me ayudó porque ella pasó por situaciones similares. (Penélope, LPrCSD09-12)

Las profesoras universitarias resaltan en los discursos de los entrevistados como personas significativas en su vida académica. Son ellas a quienes pueden acudir en caso de tener dudas o requerir información sobre temas de sexualidades diversas. Las edades de los profesores que describieron estos alumnos rondan entre los 60 y 70 años de edad.

Hay una maestra en Sociología, tiene como 60 años y siempre está al pendiente de los estudiantes sexualmente diversos. Nos informa cuándo hay conferencias sobre el tema y nos asesora en caso de ser víctimas de actos homofóbicos. Ella es defensora de los derechos de la mujer y de la diversidad sexual. (Hércules, GPuCSD05-09)

Desafortunadamente, para los entrevistados, esas profesoras son excepcionales y prácticamente desconocidas. En cambio, lo que encuentran con frecuencia son maestros —varones— que abusan de su poder, insultan, desprecian y estigmatizan la diversidad sexual y a quienes se identifican fuera de la heteronormatividad. Con excepción de los últimos testimonios, las estrategias que los profesores universitarios llevaron a la práctica en el salón de clases, y que abordaron tópicos asociados con las sexualidades diversas, distan mucho de la misión de una educación inclusiva; por el contrario, los actos de estos académicos excluyen a los estudiantes LGBT+. Es posible considerar sus prácticas como homofóbicas, ya que, a través del uso de un lenguaje sexista cargado de estigmas, impusieron su autoridad en el aula y promovieron un clima de desigualdad, dejando en desventaja a quienes son sexualmente diversos. Es importante destacar que se trata de profesores reconocidos por el dominio de los saberes y por el éxito profesional en su disciplina de estudio; incluso, podrían considerarse buenos maestros, si son evaluados a partir de los criterios perfilados por los programas gubernamentales de profesionalización de académicos, pero después de analizar sus interacciones con los alumnos LGBT+, resulta desalentador comprobar que la mayoría de ellos emuló un modelo de liderazgo académico negativo.

Consideraciones y reflexiones

Este estudio se realizó desde la perspectiva de los estudiantes universitarios LGBT+, por lo que no es posible conocer las razones que motivaron las conductas adversas de los profesores para ejercer un liderazgo negativo frente a la diversidad sexual. Aun con esta limitación, es factible suponer que las creencias de estos académicos evidencian una naturalización de la heteronormatividad o una imposición de esta, y, junto con el uso de un lenguaje inapropiado para referirse a las personas LGBT+, dañan a estos estudiantes emocionalmente, deteriorando la convivencia entre pares e interfiriendo en su trayectoria académica, provocando el retraso o el abandono de sus estudios universitarios, ya que es la autoridad del profesor sobre la que descansan estas actitudes.

El testimonio de Theo (QPuCSD08-13) es especialmente relevante, no sólo por el contenido y la contundencia del acto discriminatorio, sino porque se trata de practicantes del derecho. El profesor es un abogado conocedor de las leyes vigentes en el país, pero que de forma deliberada y pública niega derechos a las personas sexualmente diversas,5 mientras que el estudiante es un joven que ya es conocedor de las leyes, puesto que estudia el octavo semestre de esa licenciatura y, seguramente, conoce sus derechos. Si esto es así, resulta importante cuestionarse por qué no hay reacción por parte del alumno, si la agresión fue pública; por qué no hace valer sus derechos también públicamente. Tampoco se cuenta con una repuesta clara al respecto, pero podemos suponer que la autoridad del profesor, basada en el poder del saber (Stubbs y Delamont, 1978) y el éxito como litigante, amparada en un consenso estigmatizado y heteronormativo, opera como un factor para que el entrevistado no defienda sus derechos humanos.

En las universidades de los entrevistados existen departamentos llamados genéricamente Servicios Estudiantiles, los cuales cuentan con programas orientados a proteger y garantizar los derechos de los universitarios a través de mecanismos jurídicos, además de ofrecer asesoría legal y apoyo psicológico, en caso de ser necesario. Sin embargo, las experiencias de los entrevistados evidencian una ausencia de protocolos de atención a las personas sexualmente diversas. El testimonio de Helena (LPuCSD09-02), quien fue víctima de acoso sexual por parte de su maestra, deja en claro que, en su universidad, este Departamento da ventaja a los profesores frente a los alumnos.6 Hércules (GPuCSD05-09) vivió una situación similar al acudir a esa misma oficina. Él solicitó apoyo psicológico por una situación de discriminación dentro de su institución, debido a su orientación sexogenérica. La psicóloga de la universidad, quien lo recibió amablemente, se declaró incompetente para abordar temáticas sobre identidades sexuales diversas, se disculpó y le recomendó a una de sus colegas con consultorio privado —externo a la universidad—. Lamentablemente, en ese momento Hércules (GPuCSD05-09) no contaba con recursos económicos suficientes para solventar los gastos de un servicio psicológico privado y tuvo que dejar sus estudios temporalmente para trabajar, además de tomar distancia de quien lo ofendía por su orientación sexual. Por fortuna, después de atenderse psicológicamente y aceptarse como persona LGBT+, regresó a la universidad. Desde este lente, es posible afirmar que las instituciones de educación superior de los entrevistados no están preparadas para la atención de estudiantes LGBT+. Aunque en sus planes y programas de desarrollo tengan discursos inclusivos, bajo los principios de equidad e igualdad de todos los miembros de las instituciones, pareciera que los estudiantes, al identificarse como sexualmente diversos, pierden sus derechos como universitarios.

Los académicos intolerantes o desinformados sobre las sexualidades diversas y la ausencia de programas universitarios que atiendan a los estudiantes LGBT+ pueden ser la causa de que sus quejas, denuncias o solicitudes de apoyo no trasciendan más allá de su grupo de amigos o familiares cercanos. Lo anterior también puede influir para que algunos entrevistados mantengan su orientación sexual de manera discreta, ya que, de hacerla pública, corren el riesgo de ser víctimas de actos de discriminación por homofobia.

Los testimonios indican también que los profesores que discriminan y estigmatizan a los alumnos LGBT+ son más comunes de lo que podría pensarse en la educación superior en México. Estos maestros fueron señalados por los participantes por practicar constantemente actos de discriminación hacia sus alumnos, ofendiendo no sólo a los estudiantes diversos sexualmente, sino también a las mujeres. Para los entrevistados, el recurso frente a estos profesores fue no tomar clases con ellos y evitar ser víctimas del abuso de su poder.

Aunque escasos, los informantes también reconocen maestros con un liderazgo positivo al tratarse de sexualidades diversas. En estos casos, el género y la orientación sexual de los profesores desempeñan un papel de importancia en sus prácticas académicas y, por consiguiente, también influyen en sus formas de ejercer liderazgo (Hill, 2013). Los maestros que son vistos como modelos de liderazgo negativo por los estudiantes LGBT+ son mayormente varones, mientras que las profesoras y los académicos sexualmente diversos que aparecen en los relatos embonan con los modelos de liderazgo positivo. Aunque aún no existe un modelo de académico para la inclusión de la diversidad sexual, las maestras y los profesores sexualmente diversos han llevado a la práctica estrategias para que la estancia de los estudiantes LGBT+ sea llevadera, donde la empatía y el respeto por su identidad reflejan un modelo de liderazgo positivo que va de la mano con la ética y el profesionalismo que deben caracterizar a todo profesor universitario. Además de la generación a la que pertenecen estas académicas, pionera en los movimientos sociales en apoyo a los homosexuales (Almeida, 2012), en la historia de la universidad, las mujeres han tenido que adaptarse a una institución creada para el hombre (Buquet et al., 2013), y, al igual que las personas sexualmente diversas, siguen siendo una población vulnerable en las instituciones de educación superior. Lo anterior también podría explicar la empatía que sienten estas profesoras por los estudiantes LGBT+.

El profesor universitario es quien otorga calificaciones y concede la aprobación o no, pero, a la vez, es fuente de inspiración profesional para muchos estudiantes; por eso, la figura del académico como líder es, sin duda, de suma importancia en lo relacionado con la inclusión de la diversidad sexual en las universidades, ya que, con sus opiniones sobre el tema, su guía y, sobre todo, su ejemplo, puede marcar una diferencia en la experiencia académica de sus alumnos. Cuando un académico líder reconoce su papel y se apropia de este, su liderazgo puede llegar a trascender más allá de la carrera o la actividad profesional de sus estudiantes, perdurando en algunos casos para toda la vida (Hill, 2013). Si las universidades se interesan en el desarrollo de líderes académicos de forma intencional, desde los procesos de contratación hasta los cursos de actualización docente, el legado de sus profesores y los beneficios para los alumnos serían invaluables.

La figura del profesor universitario es de suma importancia para los estudiantes sexualmente diversos; sin embargo, la trayectoria estudiantil y el desempeño académico de los alumnos no son sólo responsabilidad de los maestros, sino también de las instituciones, por lo que se deben impulsar programas para la atención integral de los estudiantes LGBT+, enfocándose en sus necesidades académicas y otros factores asociados, como la atención psicológica oportuna y el fomento de una cultura de respeto de la diversidad sexual en las universidades. Además de las instituciones de educación superior, el Gobierno mexicano debe hacer esfuerzos por erradicar la intolerancia y violencia frente a estos grupos del alumnado y, al mismo tiempo, fomentar sus derechos como ciudadanos y como estudiantes. Seguramente con esta labor, la educación superior en México ampliará sus funciones de enseñanza, no sólo en los campos del conocimiento, sino también contribuyendo a una educación inclusiva y equitativa que en verdad promueva oportunidades de aprendizaje para todos.

Comentarios finales

Este trabajo constituye un primer acercamiento al tema de los estudiantes universitarios LGBT+ en México, por lo que los hallazgos deberán ser ampliados, confirmados o corregidos por nuevas investigaciones al respecto. Las prácticas de los académicos ante la diversidad sexual exhibidas en esta investigación son compartidas por los entrevistados; sin embargo, al ser un estudio de caso, no es posible generalizar los hallazgos para describir las vivencias de la totalidad de la población estudiantil sexualmente diversa inscrita en la educación superior.

Aunque se diseñó una estrategia metodológica sensible a las necesidades de la comunidad sexualmente diversa, es de suponer que ciertos estudiantes LGBT+ evitaron participar en esta investigación. La naturaleza controversial del tema, el desprestigio social adjudicado a quienes se identifican con una sexualidad diversa y las estrategias de camuflaje que algunas personas utilizan para ocultar su orientación no heterosexual, evitando ser víctimas de actos homofóbicos, pudieron generar una baja participación de los estudiantes en este trabajo. De ahí que se enfatiza la necesidad de ampliar diseños metodológicos sensibles a los intereses y necesidades de la población objetivo.

Pese a las limitaciones señaladas, resulta importante remarcar tres cuestiones. La primera, este estudio evidencia que la sexualidad de los estudiantes universitarios no se agota en lo femenino y lo masculino, sino que, más allá de la heteronormatividad, existe una amplia variedad de orientaciones sexuales, hasta ahora no reconocidas por las instituciones académicas ni por las agencias gubernamentales, además de ser un tema escasamente tratado por los expertos en México. La segunda, ser estudiante sexualmente diverso tiene un alto costo, no sólo para el aprendizaje de estos alumnos, sino que el respeto a su diversidad, derecho humano fundamental, se ve comprometido por su orientación sexual, lo cual tiene como resultado un trato indigno y desigual en las instituciones de educación superior. La tercera, gobiernos e instituciones deben impulsar acciones para la integración plena de estos estudiantes a los espacios académicos, donde se reconozcan y respeten sus derechos. En estas posibles acciones, la figura del profesor universitario es especialmente importante, puesto que su posición lo coloca en un lugar prominente en la educación superior, siendo inadmisible que se presenten y toleren prácticas antipedagógicas como las descritas en este artículo.