Programa de mejoramiento de la calidad educativa en instituciones educativas oficiales de Cundinamarca*

Claudia Johanna Rincón Cárdenas2

Fundación Alquería Cavelier (Colombia)

https://orcid.org/0009-0000-6230-5115

Lina Marcela Quijano Godoy3

Fondo de proyectos de Cundinamarca FONDECUN (Colombia)

https://orcid.org/0000-0003-1584-1921

Francy Lilly Rodríguez Hernández4

Fundación Alquería Cavelier (Colombia)

https://orcid.org/0009-0003-0854-3261

Recepción: 31 de octubre de 2023 | Aceptación: 23 de abril de 2024 | Publicación: 31 de mayo de 2024

DOI: http://dx.doi.org/10.18175/VyS15.1.2024.18

Resumen

El Programa de mejoramiento de la calidad educativa de la Fundación Alquería Cavelier busca fortalecer la educación pública y cerrar brechas rural-urbano y público-privado, respondiendo al propósito de aportar al desarrollo social y económico a partir de la educación. En 2011 inició en los seis colegios oficiales de Cajicá; sus buenos resultados involucraron nuevos municipios, y desde 2021, en alianza público-privada con la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Fundación Nutresa, Fundación Lazos de Calandaima del Club Mesa de Yeguas y Fundación Social Payandé, se implementa en cien colegios oficiales de treinta municipios del departamento de Cundinamarca. Beneficia a directivos docentes, docentes, estudiantes de Grado 11 y familias, mediante siete componentes: liderazgo educativo, gestión escolar y escuela de Liderazgo (directivos docentes), formación docente y competencias socioemocionales (docentes de aula), Preparación SABER 11 (estudiantes de Grado 11) y escuela de familias (orientadores, docentes y familias). Los resultados del Sistema de evaluación basado en el Modelo de Donald Kirkpatrick evidencian confianza y credibilidad como proceso sostenible con las comunidades educativas, mejora en los resultados de los estudiantes, y que las alianzas público-privadas son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del programa y aportan al cumplimiento de las metas de desarrollo territorial.

Palabras clave

calidad educativa, alianzas público privadas, brechas rural-urbano, educación pública y privada.

Educational Quality Improvement Program in Official Educational Institutions of Cundinamarca

Abstract

The Educational Quality Improvement Program of the Fundacion Alquería Cavelier seeks to strengthen public education and close rural-urban and public-private gaps responding to the purpose of contributing to social and economic development through education. In 2011 it started in 6 official schools of Cajicá, its good results involved new municipalities. Since 2021 partnerships between the Education Secretary of Cundinamarca and non-profit foundations such as Fundación Nutresa, Fundación Lazos de Calandaima and Fundación Social Payandé have allowed it to be implemented in 100 schools in 30 municipalities. It benefits School Directors, Teachers, Grade 11 Students and Families through seven components: Educational Leadership, School Management and School Leadership (School Directors), Teacher Training and Socio-Emotional Competencies (Classroom Teachers), SABER 11 training (Grade 11 Students) and Family School (Counselors, Teachers and families). The results of the evaluation system based on the Donald Kirkpatrick Model showed: trust and credibility as a sustainable process with educational communities, improvement in student results, public-private alliances are fundamental to guarantee the sustainability of the program and contribute to the fulfillment of territorial development goals.

Keywords

Educational quality, public private alliances, rural-urban gaps, public and private education.

Programa de Melhoria da Qualidade Educacional em Instituições Educacionais Oficiais de Cundinamarca

Resumo

O Programa de Melhoria da Qualidade Educacional da Fundação Alqueria Cavelier procura fortalecer a educação pública e colmatar as lacunas rural-urbanas e público-privadas, respondendo ao propósito de contribuir para o desenvolvimento social e económico através da educação. Em 2011 começou nas 6 escolas oficiais de Cajicá, seus bons resultados envolveram novos municípios e desde 2021, com a Secretaria de Educação de Cundinamarca, a Fundação Nutresa, a Fundação Lazos de Calandaima do Clube Mesa de Yeguas e a Fundação Social Payandé , foi implementado em 100 escolas oficiais em 30 municípios do Departamento de Cundinamarca. Beneficia Diretores de Ensino, Professores, Alunos do 11º ano e Famílias por meio de sete componentes: Liderança Educacional, Gestão Escolar e Liderança Escolar (Diretores de Ensino), Formação de Professores e Competências Socioemocionais (Professores de Sala de Aula), Preparação para SABRE 11 (Alunos do 11º ano) e Escola da Família (Conselheiros, Professores e famílias). Os resultados do sistema de avaliação baseado no Modelo Donald Kirkpatrick mostram: confiança e credibilidade como um processo sustentável junto às comunidades educacionais, melhoria nos resultados dos alunos e que as alianças público-privadas são fundamentais para garantir a sustentabilidade do programa e contribuir para o cumprimento dos objectivos de desenvolvimento territorial.

Palavras-chave

Qualidade educacional, alianças público-privadas, lacunas rural-urbanas, educação pública e privada.

Descripción y contextualización general de la experiencia

Historia y evolución

El Programa de mejoramiento de la calidad educativa (PROMCE) de la Fundación Alquería Cavelier5 nació en 2011 con el propósito de generar desarrollo social y económico a través de la educación pública, a partir de una estrategia de trabajo conjunto con el Estado y aliados privados para lograr la excelencia educativa y la superación de la pobreza.

El PROMCE inició con los seis colegios oficiales del municipio de Cajicá, perteneciente al departamento de Cundinamarca, en Colombia. En 2013, con el apoyo del Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de los Andes, se estructuró el marco conceptual del Modelo de Mejoramiento Escolar Integral y el Modelo de Formación Docente para las instituciones educativas oficiales del municipio de Cajicá, y en 2019, a partir de una evaluación realizada con el Centro de evaluación de la misma universidad, se establecieron los siete componentes actuales del programa.

Los elementos que hacen del PROMCE una práctica transformadora de la educación son: 1) Beneficia instituciones educativas públicas (con mayor cantidad de rurales), con el ánimo de cerrar las brechas entre los colegios rurales y urbanos y la educación pública y privada; 2) Es integral y se enfoca en los directivos docentes y docentes como actores fundamentales en el mejoramiento de la calidad educativa, incluyendo a las familias y los estudiantes; 3) Capacidad de crecimiento y sostenibilidad a partir de alianzas público-privadas entre Estado y fundaciones empresariales y clubes; 4) Articulación con los planes de desarrollo territoriales para apoyar al Estado en el cumplimiento de sus metas; 5) Privilegia la implementación presencial (in situ) y simultánea de todos los componentes; 6) Implementa prácticas de evaluación y seguimiento para monitorear los avances y resultados.

Beneficiarios y escalamiento

El PROMCE ha logrado sostenibilidad y cobertura gracias al apoyo de los gobiernos municipales y alianzas con organizaciones privadas. En 2021, con el liderazgo de la Gobernación de Cundinamarca, alcanzó 82 instituciones educativas, y desde 2022, con el apoyo de organizaciones privadas como la Fundación Nutresa, Fundación Lazos de Calandaima del Club Mesa de Yeguas y Fundación Social Payandé, se implementa en 100 (27%) de las 371 instituciones educativas del departamento.

El PROMCE beneficia a distintos actores de la comunidad educativa (véase la figura 1) como una estrategia integral que busca la participación de todos los directivos docentes (rectores y coordinadores) y los docentes del colegio, sin importar el nivel (preescolar, básica o media) o zona (rural o urbana) en la que imparten su enseñanza.

Figura 1. Población participante en el PROMCE, en Cundinamarca

Los beneficiarios no se seleccionaron ni se realizó un muestreo, sino que se convocó a toda la población para garantizar la calidad, inclusión y participación. Participaron 270 directivos docentes (rectores y coordinadores), 4.600 docentes; 5.837 estudiantes de grado 11. El componente de escuela de familias se implementó en 88 colegios beneficiando a los orientadores y docentes que desempeñan actividades directamente con las familias y los padres que conformaban la Escuela de padres.6

Metodología y componentes

El PROMCE privilegia la implementación presencial y simultánea de todos sus componentes, abarcando integralmente a todos los actores de la comunidad educativa, ofreciendo componentes diferentes para cada rol (véase la figura 2).

Figura 2. Componentes del Programa de mejoramiento de la calidad educativa

Directivos docentes (tres componentes): Liderazgo educativo, Gestión escolar y Escuela de liderazgo. Docentes (dos componentes): Competencias socioemocionales y Formación docente. Estudiantes de Grado 11: Preparación para prueba SABER 11.7 Orientadores y familias reciben el componente: Escuela de familias.

Componentes para directivos docentes

Liderazgo educativo: fortalece las capacidades para lograr las metas institucionales a través del desarrollo personal como líder, la gestión de equipos y el liderazgo de la comunidad y relaciones municipales. Se desarrolla a través de sesiones presenciales de coaching individual para cada directivo, coaching de equipo para rectores y coordinadores y coaching municipal, en el que participan los directivos de los colegios oficiales del municipio, los líderes municipales y organizaciones privadas, cuando aplica.

Gestión escolar: se establece la figura del Comité de calidad institucional, integrado por directivos y otros actores, quienes reciben acompañamiento presencial para fortalecer la planeación y organización escolar, horizonte institucional y ajuste al documento del plan de mejoramiento; tienen acceso a una plataforma virtual de registro y seguimiento de indicadores, para tomar decisiones informadas.

Escuela de liderazgo: afianza las capacidades para ejercer el liderazgo pedagógico y directivo, marco legal y normativo y fortalecimiento de redes para generar cooperación y apoyo mediante sesiones virtuales sincrónicas en las que participan todos los directivos del PROMCE.

Componentes para docentes

Competencias socioemocionales: fortalece la dimensión afectiva y relacional de los docentes; la convivencia escolar, reconociendo las necesidades emocionales que impactan su labor y las prácticas en el aula, a través de talleres presenciales con todos los docentes del colegio.

Formación docente: fortalece las competencias y prácticas pedagógicas y alineación del Proyecto educativo institucional. Se realizan ciclos presenciales con un primer encuentro de acuerdos con líderes pedagógicos para articular el contexto y sus necesidades, seguidos de encuentros de formación con todos los docentes, y posteriormente, acompañamiento en aula a docentes voluntarios que apliquen las herramientas y compartan la experiencia con sus pares.

Componente para estudiantes

El componente Preparación para prueba SABER 11 beneficia estudiantes de Grado 11 fortaleciendo las habilidades para afrontar la prueba, reconocer su estructura, tiempos y tipo de preguntas. Cada estudiante recibe material físico y, a través de sesiones virtuales, presenta simulacros, recibe clases de las cinco áreas que evalúa la prueba, tiene acceso a plataformas virtuales con recursos para la práctica y profundización.

Componente para las familias

La Escuela de familias fortalece la alianza escuela-familia y apoya a los docentes orientadores en el diseño e implementación de planes, actividades y herramientas que fortalezcan el rol de las familias en el proceso educativo, a través de encuentros presenciales, apoyando el cumplimiento de la Ley 2025 de 2020. Se conforma un Comité de familias, integrado por docentes, directivos docentes, docentes orientadores, estudiantes y representantes de padres, madres o cuidadores, cuya composición varía, adaptándose a las condiciones particulares de cada comunidad educativa.

Referentes teóricos y conceptuales

El PROMCE asume la calidad educativa como un principio básico de equidad y justicia social, entendida por el Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2008) como “la posibilidad de que todos los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias para desarrollar sus potencialidades, participar en la sociedad en igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito productivo, independientemente de sus condiciones o del lugar donde viven” (pp. 18-19).

En Colombia, los desafíos en calidad educativa abarcan brechas en el acceso al sistema educativo, disparidades en las competencias de los docentes para llevar a cabo procesos de enseñanza, limitaciones en las habilidades y conocimientos de los directivos docentes para desempeñar eficazmente su rol, baja participación de las familias y la comunidad en los procesos educativos. Además, la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto significativo en la educación, especialmente en las poblaciones más vulnerables (Azevedo et al., 2021; Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, UNESCO y UNICEF, 2021; Fundación Empresarios por la Educación [FExE], 2023; Negrete et al., 2023; PNUD, 2023; UNICEF, 2022).

Frente a la figura de los directivos existen retos que se han agudizado después de la pandemia, como promover la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes, así como proporcionar retroalimentación para comprender el progreso de los estudiantes y tomar acciones pedagógicas adecuadas en habilidades básicas y socioemocionales (MEN, 2022).

Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (2019), no existen programas formales de iniciación profesional para directivos, lo que conlleva curvas de aprendizaje incompletas, a partir de las realidades que no abordan lo requerido para el éxito en las organizaciones escolares.

El liderazgo directivo desempeña un papel crucial en la mejora de las organizaciones escolares; esto se debe a su capacidad para fomentar la convivencia y promover buenas prácticas en las escuelas, garantizar coherencia educativa y gestionar cambios en la dirección escolar (Weinstein et al., 2015; Weinstein, 2019), además de la relación entre las características de liderazgo transformacional de los directivos y la satisfacción de su personal docente y administrativo (Zevallos-Guillén, 2019).

El MEN (2022) establece que “los conceptos de mejoramiento y liderazgo son difíciles de separar. Si el mejoramiento requiere de liderazgo para ser impulsado en los distintos niveles del sistema escolar, el liderazgo educativo necesita a su vez de la perspectiva de mejoramiento para tener un norte hacia el cual dirigirse, así como valores y prioridades por los cuales guiarse” (p. 14).

Otro factor relevante que incide en la calidad educativa y atañe a los directivos docentes es la gestión escolar. En palabras de Pacco & Dávila (2022), la gestión ideal promueve la visión de futuro, valora los talentos, motiva el desempeño, fomenta valores, impulsa proyectos educativos y moviliza la colaboración para asegurar la calidad educativa.

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten que una institución logre sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. (MEN, 2007)

Además de los directivos, los docentes son actores fundamentales en la calidad educativa y los aprendizajes.

Con relación a los docentes, la evaluación ha evidenciado una histórica brecha educativa, la cual se atribuye a diversos factores; no obstante, es una disparidad mitigable mediante procesos formativos dirigidos a docentes y directivos (Barragán-Parra y Camargo-Lombana, 2020).

El mapa de brechas de evidencia sobre formación docente en América Latina identificó que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes, la cual se encuentra directamente relacionada con las políticas, los lineamientos y orientaciones de los procesos de contratación, selección y desarrollo que determinan su quehacer (Cardona Arias, 2020; Fundación SURA y REDUCA, 2021; PNUD, 2023).

Además del componente pedagógico inherente al rol, diversos estudios reportan la influencia de la salud mental de los docentes en los aspectos académicos y socioemocionales de los estudiantes. El estrés experimentado por los maestros se relaciona con la promoción de la salud mental del estudiante, y su papel es esencial para el desarrollo de habilidades de afrontamiento y manejo del estrés en los estudiantes (Calderón y Palacio, 2023; Negrete Doria et al., 2023; Yang et al., 2019).

Las habilidades socioemocionales, inherentes a las competencias y al bienestar de los docentes, desempeñan un papel crucial en la formación socioemocional de sus estudiantes (Azevedo et al., 2021; Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2019). Los educadores, al fungir como modelos, ejercen influencia en la manera en que los alumnos gestionan el estrés y perciben la administración del aula (Bouffard & Weissbourd, 2013; Cheng & Zamarro, 2018). La calidad de las interacciones y la relación docente-alumno se ven configuradas por las habilidades socioemocionales, donde se destaca la importancia de fomentar conexiones cálidas y de apoyo (McCormick et al., 2013; O’Connor, Capella, & McClowry, 2013; O’Connor & Dearing, 2011; Merritt, Wanless & Cameron, 2012, citados por el BID, 2019). Los docentes, al poseer habilidades socioemocionales, están más capacitados para gestionar el aula y crear entornos propicios para el desarrollo socioemocional (Jennings & Greenberg, 2009).

Además, los docentes desempeñan un papel significativo en la efectividad de las intervenciones destinadas a fomentar habilidades socioemocionales en los estudiantes, influyendo a través de sus percepciones, compromiso y apoyo a estas iniciativas (Cardona Arias, 2020; Schonert-Reichl, 2017), y aportando a la calidad educativa, ya que la formación socioemocional se encuentra vinculada con la apropiación efectiva del conocimiento (Palacio Chavarriaga et al., 2023, p. 148).

Frente a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, Colombia presenta dificultades para lograr los mínimos esperados en pruebas estandarizadas. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior [ICFES] (2022) evidencia la brecha de 26,4 puntos en los resultados de las Pruebas Saber entre los estudiantes de las zonas rurales, quienes continúan obteniendo puntajes significativamente más bajos que aquellos de las zonas urbanas, y la diferencia entre colegios oficiales y privados, lo que refleja una inequidad educativa profunda.

A nivel internacional, las pruebas PISA 2018 mostraron que el rendimiento promedio de los estudiantes colombianos estaba por debajo del promedio de los países participantes en lectura, matemáticas y ciencias. Lectura Colombia: 416 puntos, OCDE: 487 puntos; Matemáticas Colombia: 390 puntos, OCDE 489 puntos; Ciencias Colombia: 416 puntos, OCDE: 489 puntos (OCDE, 2018).

Además de los factores mencionados, la corresponsabilidad de las familias en el proceso formativo impacta la calidad educativa. “Un clima familiar propicio potencia el ajuste conductual y psicológico de los hijos, lo que permite la estabilidad emocional de estos, contribuyendo a un adecuado desempeño escolar y en especial a un buen rendimiento académico. De igual forma, las buenas relaciones familia-escuela son necesarias y pertinentes para el mejoramiento de la calidad educativa, donde uno de los indicadores es el rendimiento académico del alumnado” (Herrera Martínez & Espinosa Freire, 2020, p. 19).

La satisfacción escolar de los niños y adolescentes se vincula con la participación de la familia: “el apoyo familiar percibido, sumado al apoyo docente, constituye un recurso indispensable para afrontar los desafíos académicos, personales y relacionales connaturales a la acción formativa” (Rodríguez Garcés et al. 2020, p. 167).

Otro factor relevante en la calidad educativa es la inversión. En Colombia, el gasto en educación ha incrementado, pasando de 47,3 billones en 2021 a 57 billones en 2023, la inversión más alta para este sector en la historia del país.

En Colombia, “lo que se invierte en educación no es suficiente para cerrar las brechas existentes, pero una gran fortaleza es la cantidad y variedad de actores involucrados activamente en la educación. Sin embargo, es necesario aprovechar esta pluralidad con el fin de mejorar las políticas y ampliar la base de recursos técnicos y financieros para la educación […] Es esencial hacer un mayor esfuerzo para conectar las escuelas con las instituciones de educación superior y los empleadores a nivel local, con el fin de garantizar que la docencia y el currículo promuevan las competencias necesarias para el empleo y el crecimiento” (OCDE, 2016, p. 18).

El PROMCE implementa alianzas público-privadas (APP), una fuerza que puede aportar a la educación desde la disponibilidad de servicios educativos, especialmente en áreas remotas o desatendidas, donde el Gobierno por sí solo puede tener dificultades para llegar.

De acuerdo con el MEN, “reconoce la existencia de alternativas para brindar educación y la importancia de la cooperación, la articulación de saberes y la complementariedad de distintas visiones frente a la implementación de proyectos y programas educativos” (MEN, 2022).

Las alianzas o asociaciones entre el Estado y actores privados en pro de la educación constituyen un modelo con ejemplos notables a nivel mundial. China, Hong Kong y Australia las han utilizado para fortalecer la colaboración público-privada y respaldar programas educativos nacionales. En India, Pakistán y África, las APP han demostrado eficacia en mejorar la eficiencia económica y desarrollar infraestructura educativa. Noruega y Brasil han adoptado políticas de APP para abordar la demanda en la primera infancia, mientras que en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido han contribuido a financiar la educación y desarrollar modelos pedagógicos innovadores (Franco et al., 2020; MEN, 2020).

“Una de las grandes deudas sociales en Colombia es el cierre de brechas entre la educación urbana y la rural. El margen de maniobra para invertir en el sector rural es bajo, […] por esto, es importante encontrar mecanismos operativos y financieros para impulsar las acciones gubernamentales y la actividad privada, con el fin de impulsar el sector de educación rural y mejorar los indicadores, tanto en términos de calidad como de cobertura, en particular en educación media” (FEDESARROLLO, 2019, p. 3).

Finalmente, es necesario presentar la propuesta de evaluación del PROMCE, para determinar si ha tenido el efecto deseado, y si los participantes pueden implementar lo que han aprendido. La capacitación debe evaluarse no solo para responder a los inversionistas, sino también para introducir mejoras y modificaciones, a fin de que tenga un mayor impacto (Srivastava & Walia, 2018).

El Modelo de Donald Kirkpatrick (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) sentó las bases del Sistema de evaluación y seguimiento del PROMCE. Este modelo plantea cuatro niveles (véase la tabla 1) de desarrollo articulados entre sí, para rastrear los impactos a corto y largo plazo del proceso de formación.

Tabla 1. Niveles propuestos desde el modelo de evaluación de Kirkpatrick

|

Nivel |

Descripción nivel |

|

Reacción/ satisfacción |

Reacción de los participantes en cuanto a la favorabilidad y relevancia del proyecto de formación. |

|

Aprendizaje |

Conocimiento, habilidades y actitudes que han adquirido los participantes con su participación en la formación. |

|

Comportamiento/transferencia |

Nivel en que los participantes aplican lo aprendido en la formación en sus instituciones educativas. |

|

Resultados/impacto |

Efectos o alcance de los resultados obtenidos en las instituciones educativas. |

Fuente: basado en los niveles del modelo de evaluación de Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006).

Para evaluar el PROMCE se tuvieron en cuenta los niveles de satisfacción, aprendizaje, y se fusionaron los niveles de comportamiento y resultados.

Logros y retos de la implementación

Los logros más relevantes del PROMCE, teniendo en cuenta que es un programa que surge en la empresa privada colombiana, se pueden resumir en:

- Consolidar un Sistema de evaluación que permite hacer monitoreo permanente y ajustes.

- Establecer una estrategia de gestión de alianzas público-privadas para garantizar la sostenibilidad, así como su capacidad de aportar al cumplimiento de metas de los planes de desarrollo territorial.

- Lograr altos niveles de satisfacción y aprendizajes de los participantes evidenciados en las evaluaciones de satisfacción y aprendizaje.

- Transformar conocimientos y prácticas educativas tanto de directivos como de docentes y familias, evidenciado en la evaluación de efectos.

- Impactar positivamente los resultados de los estudiantes en las pruebas SABER 11 aportando al cierre de brechas entre instituciones rurales y urbanas.

A continuación, se presenta el detalle de los resultados más significativos del programa.

Consolidar un Modelo de seguimiento y evaluación

Uno reto del PROMCE ha sido contar con un sistema de evaluación y seguimiento pertinente. En 2021 se diseñaron e implementaron los primeros instrumentos de evaluación formal, pero no lograron evidenciar la confiabilidad y validez que demostraran el impacto del programa. En 2022 se implementó una evaluación por medio de entrevistas semiestructuradas en cada componente.

En 2023, a partir de la experiencia, y tomando como referencia el Modelo propuesto por Donald Kirkpatrick, se diseñó un sistema de evaluación y seguimiento de tres niveles: satisfacción, aprendizajes y efectos (véase la figura 3).

Figura 3. Modelo de seguimiento y evaluación PROMCE

El Sistema de evaluación de PROMCE establece que el aprendizaje surge de la motivación, la valoración positiva y el interés del sujeto; por eso es necesario identificar su nivel de satisfacción con el programa; sin embargo, estar satisfecho y considerar que el programa es relevante no garantizan el aprendizaje, por lo que se hace necesario evaluar este segundo nivel, y, finalmente, el haber aprendido no implica usar lo aprendido ni transformar las prácticas, llevando a que sea indispensable evaluar los efectos, transformaciones y transferencia de los aprendizajes a las prácticas pedagógicas e institucionales.

El Sistema de evaluación se implementa con instrumentos diferenciados por componente que diligencian los participantes de cada componente para garantizar la voz de los distintos actores del proceso y evitar que sea una sola persona quien evalúe el total del programa.

La satisfacción se midió usando encuestas virtuales diligenciadas por cada participante al finalizar cada sesión de formación, indagando qué tan satisfecho está con tres aspectos: pertinencia, metodología y logística.

Los aprendizajes se evaluaron con dos encuestas virtuales (PREVIA y POSTERIOR), la primera como línea base del proceso, y otra aplicada meses después para identificar posibles cambios.

Las encuestas fueron segmentadas por tipo de participante (Encuesta de Directivos, Encuesta de Docentes y Encuesta de Familias) y teniendo en cuenta las particularidades temáticas y los aprendizajes esperados. Cada instrumento incluyó preguntas cerradas y abiertas que permitieran profundizar la información.

Para identificar los efectos del programa se usaron entrevistas presenciales semiestructuradas grupales e individuales a los participantes indagando acerca de los aportes de cada componente del programa en los beneficiarios y a nivel institucional. Las entrevistas se realizaron con grupos diferentes, de acuerdo con el componente por evaluar (Entrevistas a directivos docentes, Entrevistas a docentes y Entrevistas a miembros del Comité de familias).

Para la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación se generó una muestra por cada población, que permitiera tener una representatividad de la población participante del programa, y se midieron los tres niveles propuestos por el sistema (véase la tabla 2).

Tabla 2. Población muestra de la evaluación

|

Tipo de participante |

Población objetivo del proyecto 2023 |

Población objetivo de la evaluación (muestra) |

Niveles de medición |

||

|

Satisfacción sobre la formación |

Aprendizajes logrados |

Efectos del proyecto |

|||

|

Directivos docentes |

222 directivos |

142 directivos |

X |

X |

X |

|

Docentes |

3.688 docentes |

349 docentes |

X |

X |

X |

|

Integrantes del Comité de familias |

88 comités |

82 comités |

X |

X |

X |

Logros con directivos docentes

El PROMCE implementa tres componentes con los directivos docentes: Liderazgo educativo, Gestión escolar y Escuela de liderazgo. En el programa participaron 270 directivos docentes (rectores y coordinadores) de 100 colegios oficiales de Cundinamarca.

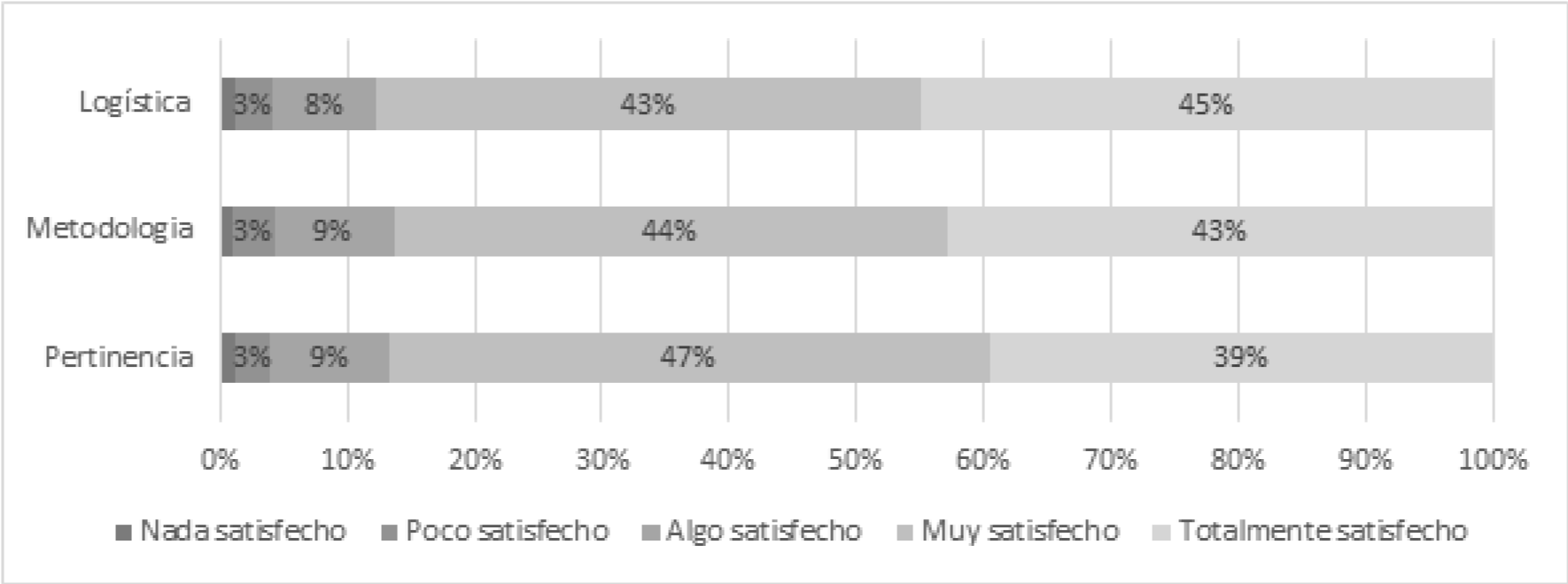

Satisfacción directivos docentes

La satisfacción de los directivos docentes muestra un alto nivel en los tres aspectos medidos: pertinencia, metodología y logística, dado que más del 90% de los rectores y coordinadores participantes están totalmente satisfechos o muy satisfechos con el proceso (véase la figura 4).

Figura 4. Resultados satisfacción componente liderazgo educativo

Aprendizajes directivos docentes

Para identificar aprendizajes de los directivos en la encuesta inicial se indagó la percepción frente a sus necesidades de gestión directiva, y en aplicación posterior se preguntó si estas necesidades fueron abordadas efectivamente.

Figura 5. Necesidades identificadas por los directivos docentes versus logros percibidos del programa

Nota: para cuantificar las respuestas, se utilizó una escala tipo Likert del uno al cinco, donde solo se asignaron valores a los extremos: 1 (uno) representando “poco” y 5 (cinco) representando “mucho”. Esta misma escala se aplicó a ambas preguntas. En la figura se muestra el promedio obtenido para cada aspecto evaluado.

En la figura 5 se identifican los resultados obtenidos en los dos momentos de evaluación, para las principales competencias de liderazgo directivo establecidas por el programa. En primer lugar, se identifica que los directivos manifestaron una necesidad de fortalecimiento en todas las competencias propuestas; se evidencia que las principales necesidades son la alianza con otras entidades (2,9), seguido por la construcción de redes con otros directivos y la planeación estratégica, ambos (2,8). Frente al fortalecimiento generado por el programa, los mayores valores fueron el manejo de personal, la comunicación asertiva, la planeación estratégica y la capacidad de escucha (4,2).

De esta forma, se evidenció que los aprendizajes personales y de gestión de equipos son los mejor valorados y reconocidos como aspectos fortalecidos por el proyecto. Mientras que la gestión con actores comunitarios externos constituye un elemento que requiere consolidarse desde PROMCE.

Efectos directivos docentes

Para realizar la medición de efectos, se preguntó a los directivos al finalizar 2022 y 2023 qué tanto consideran que el programa aportó al desarrollo individual, la transformación de la gestión de equipo y la articulación institucional con organizaciones externas.

Los resultados, graficados en la figura 6, muestran una percepción de aportes superior a 3 sobre 5 en los tres aspectos; además, la percepción de aportes por parte de los directivos aumentó entre 2022 y 2023 en 4 décimas para el desarrollo individual y la gestión de equipo.

Figura 6. Aportes del PROMCE en liderazgo educativo, 2022 y 2023

El aporte a la articulación institucional obtuvo el puntaje más bajo, de manera coherente con los aprendizajes reportados anteriormente, que evidenciaron una necesidad de fortalecimiento de las competencias relacionadas con la gestión comunitaria y la generación de redes con actores externos a la institución que lideran.

En las entrevistas se evidenció una percepción positiva del proceso como un ejercicio que tuvo un efecto en sus competencias de liderazgo; destacaron que el PROMCE brindó un espacio de escucha frente a sus necesidades y problemáticas; pudieron reconocer las emociones que les genera su rol como directivos docentes, y las herramientas usadas durante las sesiones fueron un insumo para análisis y reflexión de sus habilidades personales y profesionales. Frente a esto, un directivo docente entrevistado destacó: “Las sesiones han resultado muy enriquecedoras, ya que se trabaja desde lo personal, lo cual repercute tanto en los procesos de liderazgo a nivel institucional como comunitario. Se ha fortalecido la cohesión del equipo y se han proporcionado estrategias que mejoran el liderazgo de los participantes, orientándolos hacia el ámbito comunitario”. De esta forma, el fortalecimiento de habilidades de liderazgo promovidas desde el programa ha logrado repercutir en la esfera personal y profesional de los directivos docentes, hecho que impacta no solo la gestión directiva de las instituciones educativas, sino también en las relaciones sociales que estos construyen dentro y fuera de la escuela.

Logros con los docentes

El PROMCE para los docentes implementa dos componentes: formación docente (relacionado con la práctica pedagógica) y competencias socioemocionales. En el programa participaron 4.600 docentes de 100 colegios oficiales de Cundinamarca.

Satisfacción docente

Los resultados de los componentes de formación docente y competencias socioemocionales mostraron un alto nivel de satisfacción en los tres elementos evaluados (logística, metodología y pertinencia), superior al 80% de docentes muy satisfechos y totalmente satisfechos para el componente de formación docente (véase la figura 7), y más del 86% en competencias socioemocionales (véase la figura 8). Hecho que refleja la experiencia positiva de los docentes frente a los procesos de formación brindados por el programa y la motivación constante que tuvieron durante su desarrollo.

A pesar de los buenos resultados, en el componente de formación docente, más del 15% de docentes mencionan estar algo o poco satisfechos con la metodología y la pertinencia de la formación docente recibida, lo que presenta un reto que debe atenderse.

Aprendizajes docentes

Para identificar aprendizajes de los docentes, en la encuesta inicial se preguntó por necesidades tanto de formación pedagógica como socioemocionales, y en aplicación posterior cuestionó sobre los aspectos que consolidó el proceso en estos dos ámbitos.

Figura 7. Resultados satisfacción componente formación docente

Figura 8. Resultados satisfacción componente competencias socioemocionales

La figura 9 muestra los resultados para las prácticas pedagógicas, resaltando la diferencia en los promedios obtenidos frente a las dos encuestas realizadas.

Nota: se presenta el promedio de las respuestas. Encuestas con escala tipo Likert del uno (1) al cinco (5), siendo 1 poco y 5 mucho.

Frente a este aspecto, los docentes manifestaron un aporte sobresaliente del programa en 9 de las 10 necesidades identificadas; solamente el “uso de TIC para mis procesos de enseñanza” tuvo un aporte medio (3,5).

La motivación de los estudiantes, la evaluación de los aprendizajes y la planificación en el aula, la comunicación con familias y la comunicación con pares y directivos obtuvieron el mayor promedio (3,9), en contraste con elementos como la investigación en el aula y el uso de las TIC (3,5). Esta diferencia es coherente con el énfasis del PROMCE en consolidar el PEI, fortalecer las estrategias metodológicas cotidianas y las relaciones.

Con relación a las competencias socioemocionales, se evidencia un aporte significativo en 9 de las 10 necesidades abordadas. Llama la atención que la necesidad con mayor puntaje es el manejo del estrés (4,1), y el aporte del programa fue menor que la necesidad (4,0).

Figura 9. Necesidades de la práctica pedagógica identificadas por los docentes versus logros percibidos del programa

Relacionado con lo anterior, en la figura 10 se muestran los resultados de las necesidades y los logros socioemocionales percibidos por los docentes, donde se contempla una necesidad alta, especialmente en el manejo de estrés (4,1), la toma de decisiones, el manejo de emociones y la identificación de emociones, con un promedio de (4,0).

Nota: se presenta el promedio de las respuestas. Encuestas con escala tipo Likert del uno (1) al cinco (5), siendo 1 poco y 5 mucho.

La toma de decisiones, la perseverancia, la escucha activa, la empatía, el manejo de emociones y la identificación de emociones obtuvieron el mayor promedio (4,2) de los logros percibidos del PROMCE, hecho que ratifica el trabajo realizado desde los componentes del programa.

Destaca que aquellas competencias que tienen relación con el manejo emocional, como el manejo de estrés, son las que requieren mayor atención. A partir de estos resultados, se acentúa la importancia de seguir trabajando espacios de formación en competencias socioemocionales con los maestros.

Efectos docentes

Se identificaron los efectos del programa en los docentes frente a los componentes de formación docente (prácticas pedagógicas) y competencias socioemocionales.

Para el primero, se preguntó qué tanto el programa aportó en la revisión curricular, el fortalecimiento de documentos institucionales,8 planeación de aula y prácticas de aula. En la figura 11 se observan los resultados para 2022 y 2023.

Figura 10. Necesidades socioemocionales identificadas por los docentes versus logros percibidos del programa

Figura 11. Aportes del PROMCE en prácticas pedagógicas, 2022 y 2023

Los resultados identifican un aumento en la percepción de aportes del programa entre 2022 y 2023 para los cuatro aspectos medidos. La planeación de aula aumentó 8 décimas, junto con la revisión curricular, que incrementó 5 décimas, son los elementos que tienen una mejor percepción en los dos años; estos resultados se alinean con los objetivos de la formación propuesta a los docentes, los cuales parten de revisar los elementos actuales que tienen la institución educativa, y a partir de ahí generar acciones y transformaciones situadas, las cuales se promueven desde el interés y capacidad de articulación entre el micro- y macrocurrículo; tal como lo remarca uno de los docentes vinculados, “El proyecto permitió que las y los integrantes de la IED identificaran la importancia de centrar su atención en el modelo pedagógico y animarlos a desarrollar procesos de planeación, implementación y evaluación que dialogaran con él” (Docente entrevistado, 2023).

La figura 12 muestra los resultados del componente de competencias socioemocionales; para este, se indagaron los efectos del programa en los docentes para los aspectos de a) manejo emocional, b) manejo de conflictos, c) establecimiento de acuerdos y d) reconocimiento por parte de los participantes de las competencias emocionales por fortalecer. Los resultados arrojan que, al igual que en formación docente, hay un aumento en la percepción de los aportes del programa entre 2022 y 2023.

Figura 12. Aportes PROMCE competencias socioemocionales, 2022 y 2023

El aporte en el manejo emocional aumentó 9 décimas, obteniendo el puntaje más alto, seguido del manejo de conflictos, que incrementó 7 décimas; este aumento se relaciona con lo mencionado por los docentes, quienes destacan el trabajo emocional y la resolución de conflictos entre diferentes actores escolares como un logro del proyecto: “Se generaron acuerdos entre los docentes y el rector (quien participó del proceso) mejorando los procesos de convivencia entre pares; algunos de los docentes llevaron estrategias al aula; así mismo, se realizó un trabajo emocional con los docentes, lo cual hizo que nos conociéramos mejor y que nos relacionáramos desde otro lugar, reconociendo al otro” (Docente entrevistado, 2023) . Este hecho ratifica la importancia de la formación en competencias socioemocionales en los docentes, como un aspecto que contribuye a la convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes.

Logros de la Escuela de familias

En el componente de Escuela de familias se crea un Comité de familias del colegio para fortalecer la participación y la relación escuela-familia; en el programa participaron 88 comités de 100 colegios de Cundinamarca. Los participantes fueron orientadores, docentes que se relacionaban directamente con las familias (cuando no hay orientador), y algunos padres de familia y estudiantes que participaban en los talleres de acuerdo a su disponibilidad. Los Comités de familias de cada colegio, en pleno o alguno de sus miembros, dependiendo de la disponibilidad, fueron los encargados de la evaluación del componente de Escuela de familias en los tres niveles planteados desde el sistema de evaluación.

Satisfacción familias

Con respecto a las categorías de satisfacción evaluadas (pertinencia, metodología y logística), el promedio de cada una fue de 89% de personas muy satisfechas o totalmente satisfechas con la formación, mostrando un alto grado de disposición de los participantes frente a este proceso (véase la figura 13). Es importante destacar que para esta encuesta hubo participación de los diferentes miembros que componen el comité, lo que muestra una aceptación del proceso en diferentes esferas de la comunidad educativa.

Figura13. Resultados satisfacción componente Escuela de familias

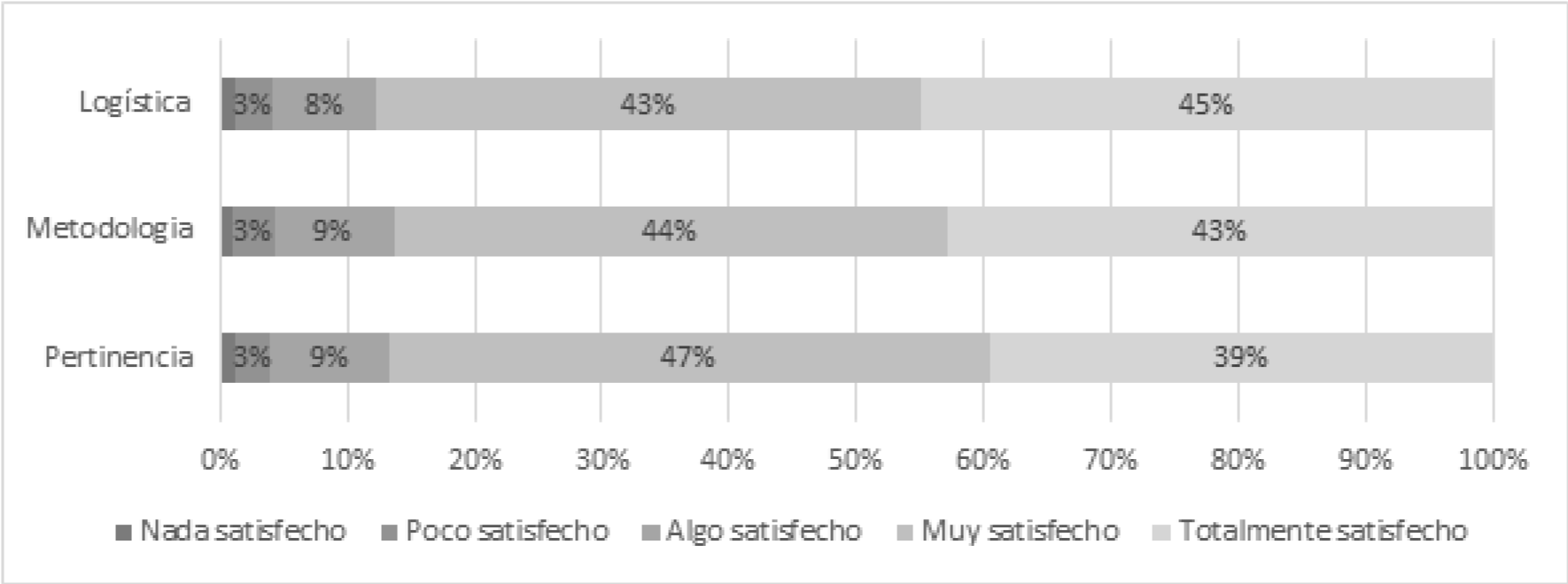

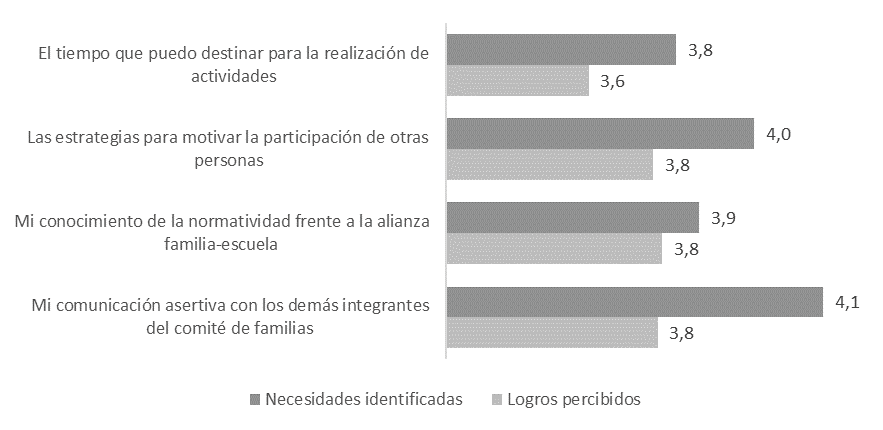

Aprendizajes familias

Referente a los aprendizajes logrados en los comités de familias, se analizó el autorreconocimiento de las necesidades de formación y los logros del programa para el comité de familia. Además, en esta encuesta se indagó sobre la percepción de los participantes del comité frente a su conocimiento respecto a la normatividad y las rutas de atención.

En primer lugar, se evaluaron cuatro aspectos (véase la figura 14), los cuales tuvieron valoraciones muy cercanas; el conocimiento de la normatividad se valoró en la encuesta inicial con un promedio de 3,8 sobre 5,0, al igual que la comunicación con los demás integrantes y las estrategias para motivar la participación. Al comparar estos resultados con los de la encuesta de cierre, se evidencian necesidades de mayor articulación entre los integrantes del comité de familias y se destaca el desafío que enfrenta el programa no solo para fomentar la creación de comités de familias, sino también para consolidarlos.

Figura 14. Necesidades identificadas por las familias versus logros percibidos del programa

Asimismo, se indagó acerca de conocimientos específicos (véase la figura 15), donde se observó una mejora significativa en la percepción de los conocimientos adquiridos gracias a las formaciones proporcionadas por el programa. Concretamente, se destaca un aumento en la comprensión del marco normativo para la construcción y consolidación de la alianza familia-escuela (18 puntos de diferencia entre la encuesta previa y posterior) y una mejor comprensión de las rutas de atención (14 puntos de diferencia).

Figura 15. Comparativo frente a los conocimientos percibidos por los integrantes del comité de familias

Efectos de la Escuela de familia

La evaluación de los efectos, transformaciones y transferencia generados por el componente de Escuela de familia se realizó a través de entrevistas semiestructuradas con algunos miembros del Comité de familias, a quienes se preguntó sobre el nivel de aportes del programa.

En 2023 se realizó la primera evaluación de efectos, identificando tres elementos: la participación de padres, madres o cuidadores, b) consolidación de la escuela de familias y c) fortalecimiento del manual de convivencia. Al revisar los resultados, se identifica que las tres categorías tienen promedios cercanos; el mejor calificado respecto a los efectos es la consolidación de la escuela de familias, con un promedio de 4,1, seguido de la participación de padres y el fortalecimiento del manual de convivencia, ambos con un promedio de 3.9, tal como se resalta en la figura 16. Basado en lo anterior, se destaca la consolidación de la Escuela de Familias como un aspecto positivo dentro de las instituciones educativas. La creación de comités en 88 instituciones representa un primer paso crucial para fortalecer la relación entre familia y escuela. Este avance se ha acompañado con la elaboración de un plan de trabajo en sintonía con los documentos institucionales, y se han afianzado los conocimientos de la normativa nacional relacionada con este tema. Sin embargo, es fundamental seguir adelante con estos procesos de formación para mejorar la participación de padres, madres y cuidadores en estos espacios, y para fortalecer los equipos conformados tanto en términos técnicos como en habilidades para el trabajo colaborativo.

Figura 16. Aportes percibidos frente al componente escuela de familias, 2023

Logros en resultados de estudiantes en la prueba SABER 11

La prueba SABER 11 es una evaluación estandarizada colombiana que presentan todos los estudiantes en el último grado, y evalúa 5 áreas (matemática, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés). La prueba es usada para medir la calidad educativa de los colegios identificando el promedio global y clasificándolos en cinco categorías, de acuerdo al desempeño de sus estudiantes (A+, A, B, C y D), siendo A+ el mejor nivel, y D, el más bajo.

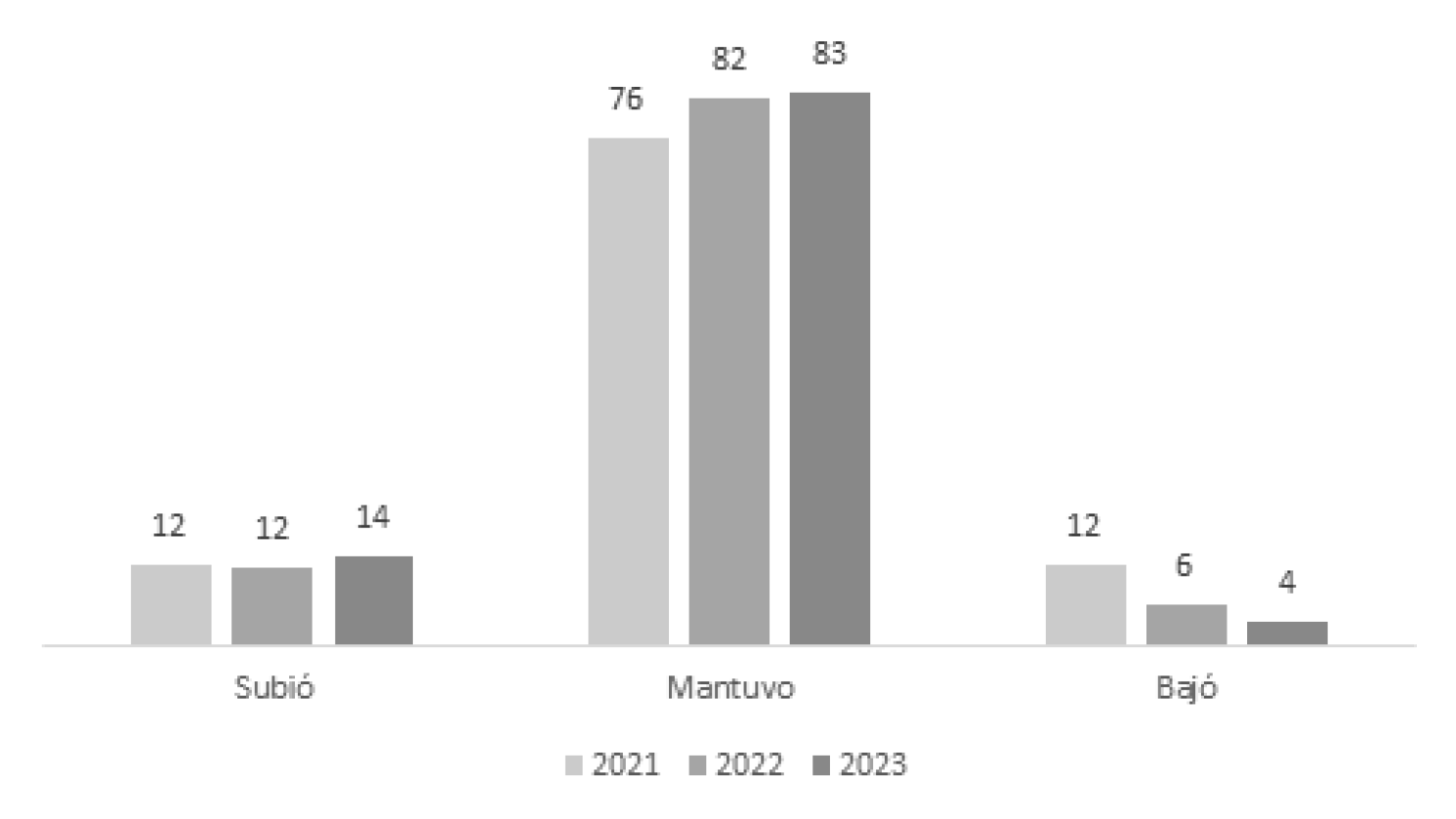

Para identificar el impacto del PROMCE en los estudiantes, se optó por analizar los resultados SABER 11, en cambio de los instrumentos del sistema de evaluación, ya que es la medida más empleada en el país para dar cuenta de la calidad educativa. Se compararon los resultados de la prueba SABER 11 (promedios globales y categorías de clasificación) de los colegios focalizados entre 2021 a 2023, ya que son los que han mantenido continuidad en el programa, identificando que la mayoría mantuvieron o aumentaron su categoría en la prueba, se lograron mejores promedios globales, particularmente para aquellos con las categorías más bajas, C y D; la brecha entre rural y urbano en Cundinamarca es menor que la de departamentos similares.

Los resultados de las pruebas SABER de 2023 mostraron que el 18% de las instituciones participantes se encontraba en las mejores categorías (A+ y A) y que más del 60% se encontraban en B, lo que es relevante, ya que la implementación inició en 2021 y se muestra el impacto a corto plazo del programa (véase la figura 17).

Figura 17. Porcentaje de colegios por categoría, 2023

Al comparar el porcentaje de colegios que subió, mantuvo o bajó su categoría, se identifica una tendencia al mejoramiento entre 2021 y 2023, logrando que más instituciones suban su categoría o la mantengan y disminuya el porcentaje que baja su categoría (véase la figura 18).

La clasificación mejoró en los colegios con las categorías más bajas. El porcentaje de colegios que se encontraba en D se redujo 2 puntos porcentuales entre 2021 y 2022 (tres de los cuatro colegios que se encontraban en D pasaron a C). Este resultado evidencia el valor del PROMCE, particularmente para los colegios con bajo desempeño.

Figura 18. Comparativo (2021-2023) porcentaje de Establecimientos Educativos (EE)

que subió, bajó, mantuvo clasificación

En 2023, el 97% de los colegios aumentó o mantuvo su categoría, lo que es relevante, dadas las condiciones de la pandemia y su impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Vale la pena mencionar que de los colegios que aumentaron la categoría, el 64% estaba en C y el 27% estaba en D, lo que muestra un impacto positivo en las instituciones con mayores necesidades de mejoramiento.

Algunos de los colegios con las categorías más altas perdieron su nivel, presentando un reto para la metodología y los contenidos del programa que deben ser diferenciales, a fin de apoyar a comunidades educativas con resultados superiores.

Otro impacto del PROMCE se evidencia en el aporte a la reducción de la brecha existente entre colegios oficiales y privados en el departamento de Cundinamarca, comparado con departamentos semejantes. La brecha entre colegios oficiales de Cundinamarca pasó de 4 puntos en 2022 a 2 puntos en 2023 (véase la tabla 3), dato relevante, comparado con los 28 puntos en departamentos semejantes, y positivo para el PROMCE, ya que el 23% de colegios del departamento ha implementado el programa entre 2021 y 2023.

Tabla 3. Puntos de diferencia en promedios SABER 11 rurales vs. urbanos, 2022 y 2023

|

DEPARTAMENTO |

DIFERENCIA Urbano-rural 2022 |

DIFERENCIA Urbano-rural 2023 |

|

Antioquia |

27 |

28 |

|

Nariño |

24 |

23 |

|

Santander |

22 |

22 |

|

Cundinamarca |

4 |

2 |

Nota: comparación con entidades territoriales con condiciones socioeconómicas semejantes a Cundinamarca.

Reflexión y discusión

El PROMCE ha tenido buena acogida por parte de los diferentes actores de la comunidad educativa a los que se dirige; la motivación para participar, junto con los niveles de satisfacción (porcentajes mayores al 80%), muestran que este es un proceso de interés para las instituciones, siendo relevante desde el Modelo de evaluación de Kirkpatrick, que plantea que el primer nivel que debe cumplir un programa exitoso es identificar si los beneficiarios se encuentran a gusto con la formación que reciben (Kirkpatrick et al., 2006).

Según los resultados, el PROMCE ha aportado a los directivos docentes en el manejo de personal, comunicación asertiva, planeación estratégica, capacidad de escucha y la gestión de sus equipos, todas competencias indiscutibles para el mejoramiento del liderazgo educativo; sin embargo, permanece el reto de satisfacer las necesidades de formación en articulación, redes y alianzas con actores externos. Sobre los directivos docentes, la literatura identifica limitaciones en las capacidades y los conocimientos para llevar a cabo su labor de gestión, planificación, seguimiento y logro de las metas institucionales (Fundación Empresarios por la Educación - FExE, 2023).

Sobre los docentes, se ha identificado su papel preponderante en la calidad educativa; el mapa de brechas de evidencia sobre formación docente en América Latina, Fundación SURA y REDUCA (2021) evidenció la necesidad de capacitación; por su parte el PROMCE fortaleció la planeación de aula y la revisión curricular, además de promover las capacidades de motivación de los estudiantes y la comunicación con familias, aspectos pedagógicos fundamentales.

Uno de los mayores impactos reconocido por los docentes fue la formación socioemocional, abordando competencias como la toma de decisiones, la perseverancia, la escucha activa, la empatía, el manejo de emociones y la identificación de emociones.

A pesar de esto, los docentes manifiestan urgencia de implementar acciones adicionales para el manejo del estrés, considerando insuficiente el aporte. Esto llama la atención, ya que la salud mental del docente, y el estrés en particular, influyen en los aprendizajes de los estudiantes (Calderón Palacio, 2023; Yang et al., 2019).

Las Escuelas de familia lograron mayor consolidación, lo que es relevante, dada la obligatoriedad que impone la Ley 2025 de 2020; sin embargo, el fomento de la participación de las familias en los procesos educativos establece un gran reto para el programa.

Frente a los aportes en los aprendizajes de los estudiantes, el aporte más significativo resulta en que los colegios con más bajos resultados, que normalmente pertenecen a zonas rurales y atienden comunidades vulnerables, han aumentado sus promedios globales; el valor está en que, de acuerdo con el ICFES, en Colombia permanece una marcada disparidad en los resultados de las zonas rurales y urbanas y colegios públicos y privados.

Un aprendizaje relevante del PROMCE es el trabajo colaborativo entre actores públicos y privados, sumando esfuerzos para lograr el desarrollo social y económico. Esto es coherente con los análisis de la OCDE (2016) y FEDESARROLLO (2019) frente a la necesidad de vincular distintos sectores para atender los problemas educativos. La empresa privada fundaciones, etc., pueden aportar más allá de las donaciones o acciones aisladas si cuentan con una propuesta estructurada que tenga en cuenta sus particularidades y les permita hacer apuestas a largo plazo, dando cumplimiento a su vocación empresarial, pero logrando transformar el sentido de la responsabilidad social al articularse con apuestas gubernamentales.

En resumen, el PROMCE no solo se destaca por sus logros, sino por el compromiso con la comunidad educativa. En primer lugar, va más allá de fortalecer habilidades en docentes y directivos; impulsa un enfoque integral que involucra activamente a familias y estudiantes, reconociendo que la educación es un esfuerzo colectivo. En segundo lugar, se distingue por prestar especial atención a las competencias socioemocionales de docentes y directivos, aunque es un elemento por mejorar en futuras intervenciones. Este enfoque refleja la comprensión profunda de que habilidades como la toma de decisiones, el manejo del estrés y la empatía son esenciales para la calidad educativa y el bienestar de la comunidad educativa.

En tercer lugar, la colaboración entre actores públicos y privados no es solo un elemento clave, sino una demostración tangible de que la unión entre múltiples actores permite superar los desafíos educativos. La colaboración intersectorial se convierte, así, en un vehículo transformador para abordar las complejidades del sistema educativo de manera más efectiva. En cuarto lugar, el impacto positivo del PROMCE se enfoca en instituciones educativas oficiales y en zonas rurales, disminuyendo las brechas entre áreas urbanas y rurales, así como entre instituciones públicas y privadas.

Por último, desde el PROMCE se impulsan un interés y un compromiso en identificar acciones de mejora, abordar las necesidades específicas de la población impactada y adaptarse de manera proactiva a las realidades de cada comunidad educativa.

Referencias

Azevedo, J. P., Wagner, D., Rogers, F., Ahlgren, S. E., Cloutier, M., Chakroun, B. Chang, G., Mizunoya, S. Reuge, N., Brossard, M. y Bergmann, J. (2021). El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación (Vol. 2). Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/184161638768635066/Executive-Summary

Banco Mundial. (2006). Paso a paso. Estrategia de formación de competencias socioemocionales en la educación secundaria y media. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385321_recurso.pdf

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2019). El desarrollo de las habilidades socioemocionales en los sistemas educativos de América Latina. En E. A. Hincapié, El futuro ya está aquí: Habilidades transversales en América Latina y el Caribe en el sigo XXI (pp. 149-161). Mercedes Mateo Díaz y Graciana Rucci.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, UNESCO y UNICEF. (2021) El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación. Informe de UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial. Resumen ejecutivo.

Barragán-Parra, L. & Camargo-Lombana, C. (2020). Fortalecimiento de la calidad educativa a partir de los convenios de cooperación interinstitucional: un caso desde la educación artística. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación, 11, 112-127. DOI: http://dx.doi.org/10.18175/VyS11.1.2020.6

Bouffard, J. S. & Weissbourd, R. (2013). Educators’ Social and Emotional Skills Vital to Learning. Phi Delta Kappan, 62-65.

Calderón Palacio, I. C. (2023). Educar para el bienestar: Una condición para la formación permanente de los maestros. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación, 14 (1), 20-37. https://doi.org/10.18175/VyS14.1.2023.3

Cardona Arias, J. A. (2020). Evaluación del impacto económico de programas sociales contra la pobreza: una revisión de estudios aleatorizados en la obra de Esther Duflo. Revista Facultad Nacional De Salud Pública, 38 (2), 1–14. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.e338856

Cheng, A. & Zamarro, G. (2018). Measuring teacher non-cognitive skills and its impact on students: Insight from the Measures of Effective Teaching Longitudinal Database. Economics of Education Review.

Franco, P., López, I. D. y Acosta, C. D. (2020). Las asociaciones público privadas (APP) para una educación de calidad en el marco de una Colombia en paz: revisión de literatura. Revista Jurídicas, 17 (2), 220-239. DOI https://10.17151/jurid.2020.17.2.12

Fundación empresarios por la educación FExE. (2023). Repensar la educación: Rutas para transformar la calidad educativa. Bogotá: Ed. Planeta.

Fundación SURA y REDUCA (2021). Mapa de brechas de evidencia sobre formación docente en América Latina. Bogotá. https://api.mbeformaciondocente.com/storage/files/XDHYcJDCSCxJ0WLYlfhgdmwI04QrKR1

POiayvvq1.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES (2022). Informe nacional de resultados del examen Saber 11° 2021 https://www.icfes.gov.co/documents/39286/1689945/Informe_nacional_de+resultados_Saber11_

2021.pdf/68ccc718-dc51-71de-5693-bb907477fa87?t=1655481600171

Jennings, P. A. & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 491-525.

Kirkpatrick, D. & Kirkpatrick, J. (2006). Evaluating training programs: The four levels. San Francisco, California. Berrett-Koehler Publishers.

Herrera Martínez, L. & Espinoza Freire, E. E. (2020). La relación familia-escuela y el rendimiento escolar. Revista Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo, 5 (3), 16-20. https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/252

McCormick, M. P., O’Connor, E. E., Capella, E. & McClowry, S. G. (2013). Teacher-child relationships and academic achievement: A multilevel propensity score model approach. Journal of School Psychology, 611-624. doi: https://doi.org/10.1016/j.

Merritt, E. G., Wanless, S. B.-K. & Cameron, C. &. (2012). The contribution of teachers’ emotional support to children’s social behaviors and self-regulatory skills in first grade. School Psychology Review, 20.

Ministerio de Educación Nacional (2007). La gestión educativa es la vía al mejoramiento de la educación. Altablero 42, septiembre-noviembre. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html

Ministerio de Educación Nacional (2008) Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan de mejoramiento. Serie Guías No. 34. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177745_archivo_pdf.pdf

Ministerio de Educación Nacional (2022). Alianzas público-privadas en educación: Nota técnica.

Ministerio de Educación Nacional [MEN] y Fundación Empresarios por la Educación [FExE]. (2022). El liderazgo directivo: una apuesta por la calidad de la educación en Colombia: Nota técnica. Mayo.

Negrete Doria, R., Cardona Alarcón, L. C. & Quintero, C. (2023). Cambios socioemocionales en estudiantes de básica primaria y secundaria de Colombia durante el confinamiento por COVID-19. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación, 14 (2), 91-109. https://doi.org/10.18175/VyS14.1.2023.14

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe-UNESCO (2016). Informe de resultados TERCE: tercer estudio regional comparativo y explicativo: factores asociados. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243533

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2016). Revisión de políticas nacionales de educación. La educación en Colombia. Traducción del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2018). Políticas docentes efectivas: conclusiones del informe PISA. https://www.oecd.org/pisa/Politicas-docentes-efectivas-Conclusiones-del-informe-PISA-Resumen.pdf

O’Connor, E. E. & Dearing, E. (2011). Teacher-child relationship and behavior problem trajectories in elementary school. American Educational Research Journal, 120-162.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). (2019). Liderazgo directivo: dimensiones para el análisis de la normativa sobre los directores y directoras escolares en Latinoamérica. https://oei.int/: https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBck1yIiwiZXhwIjpudW

xsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--88073e29385e32aff1aef6bf17e3fce9cddbdee1/oei-liderazgo-directivo-digital.pdf

Organización Mundial de la Salud, OMS (2022). Salud mental, fortalecer nuestra respuesta. Centro de prensa. Notas descriptivas. 17 de junio de 2022. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

Pacco M, R. Z. & Dávila R, O. M. (2022). La gestión escolar: una revisión de las investigaciones. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 3004-2005.

Palacio Chavarriaga, C., Gutiérrez Avendaño, J. & Quintero Arrubla, S. R. (2023). Estrategias de afrontamiento del estrés escolar y acciones docentes para fomentarlas. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, 13 (2), 148-173. https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/vys/article/view/1374/8849

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2023). Informe de desarrollo humano para Colombia. Volumen 1. Evolución de los Últimos 10 años en desarrollo humano.

Programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD (2023) Informe de desarrollo humano para Colombia. Volumen 4. Educación motor de desarrollo.

Rodríguez Garcés, C., Padilla Fuentes, G. & Gallegos Fuentes, M. (2020). Calidad educativa, apoyo docente y familiar percibido: la tridimensionalidad de la satisfacción escolar en niños y adolescentes. Cuadernos de Investigación Educativa, 11 (2), 157-173. https://doi.org/10.18861/cied.2020.11.2.2995

Schonert-Reichl, K. A. (2017). Social and Emotional Learning and Teachers. The Future of Children, 27(1), 137–155. http://www.jstor.org/stable/44219025

Srivastava, V. & Walia, A. M. (2018). An analysis of various training evaluation models. International Journal of Advance and Innovative Research, 5 (4), 276-282.

United Nations Children’s Fund (UNICEF). 2022. A strategic framework on alternative education for out-of-school adolescents in Latin America and the Caribbean.

Vaillant, D. & Rodríguez, E. (2018). Perspectivas de la UNESCO y la OEI sobre la calidad de la educación. https://ie.ort.edu.uy/innovaportal/file/73018/1/perspectivas-de-unesco-y-oei-vaillant-rodriguez.pdf

Weinstein, J., Hernández, M., Cuéllar, C. & Flessa, J. (2015). Liderazgo escolar en América Latina y el Caribe: Experiencias innovadoras de formación de directivos escolares en la región. UNESCO Office Santiago and Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean.

Weinstein, J. (2019). Liderazgo en escuelas de alta complejidad sociocultural: diez miradas. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

Yang, R., You, X., Zhang, Y., Lian, L. & Feng, W. (2019). Teachers’ mental health becoming worse: the case of China. International Journal of Educational Development, 70, https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102077

Zevallos-Guillén, L. M. (2019). Liderazgo transformacional del equipo de gestión y su relación con el desempeño docente en cinco instituciones educativas privadas del Perú. Horizonte de la Ciencia, 9 (17), 1-8. https://doi.org/10.26490

.........................................................................................................................................................

Claudia Johanna Rincón Cárdenas

Magíster en Educación, Psicóloga, con interés en investigación psicosocial, calidad de la educación, innovación, competencias ciudadanas, ciudadanía.

Lina Marcela Quijano Godoy

Magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Temas de interés centrados en evaluación de programas educativos y sociales. Publicaciones recientes: Franco-Avellaneda, M., Quijano Godoy, L., Ariza Porras, A. P. & Colmenares, F. (2021). Recursos educativos en tiempos de COVID-19: la experiencia del Museo Interactivo Maloka. Ciencia y Educación, 5 (3), 129-144. https://doi.org/10.22206/cyed.2021.v5i3.pp129-144; Grupo de investigación Maloka (2018). Acercar las fronteras entre el museo y la escuela como escenarios educomunicativos. Nómadas, 49, 173-187, DOI: 10.30578/nomadas.n49a10

Francy Lilly Rodríguez Hernández

Magister en Educación con Énfasis en Gestión Escolar, Temas de interés centrados en gestión escolar y calidad educativa en el sector público. Trabajos recientes: Estrategia nacional pedagógica y de prevención del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes (2022). ISBN 978-958-53100-1-8

* El artículo es el recuento de la experiencia de implementación y resultados del Programa de Mejoramiento de la calidad Educativa, de la Fundación Alquería Cavelier, en instituciones educativas de Cundinamarca, a través de alianzas entre entidades públicas y organizaciones privadas. La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a Claudia Johanna Rincón Cárdenas (cla_rincon@yahoo.es)

2 Contribución al artículo: Coordinadora del Programa de mejoramiento de la calidad educativa PROMCE, diseño del artículo y la metodología, interpretación de datos, escritura, revisión crítica y ajustes.

3 Contribución al artículo: Redacción de referentes teóricos y conceptuales.

4 Contribución al artículo: Recolección, interpretación y análisis de datos y escritura de resultados y conclusiones.

5 La Fundación Alquería Cavelier nació en 2010 como una organización vinculada a la compañía colombiana Alquería, productora de alimentos derivados de la leche, lácteos y bebidas.

6 La ley 2025 de 2020 en Colombia establece los lineamientos para la implementación de las escuelas para padres, madres y cuidadores en las instituciones educativas del país.

7 Evaluación estandarizada aplicada en Colombia para medir habilidades y conocimientos de los estudiantes de grado undécimo en las áreas de matemáticas, ciencias, lenguaje, competencias ciudadanas e inglés.

8 Se refiere a documentos institucionales que recogen acuerdos, objetivos, planes y estrategias planteadas por la institución educativa para su implementación por parte de la comunidad educativa, por ejemplo, Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).