“It is in spanish”: colaboración como herramienta de transformación educativa*

Adriana Inés Ávila Zárate2

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia)

https://orcid.org/0000-0002-4122-7960

Gladys Krause

William & Mary, Virginia (Estados Unidos)

https://orcid.org/0000-0002-2001-267X

Recepción: 29 de febrero de 2024 | Aceptación: 23 de abril de 2024 | Publicación: 31 de mayo de 2024

DOI: http://dx.doi.org/10.18175/VyS15.1.2024.15

Resumen

El presente planteamiento describe el trabajo realizado por dos educadoras de maestr@s en dos contextos geográficos, culturales e idiomáticos diferentes: Colombia y Estados Unidos. Como educadoras, comparten: a) la responsabilidad de formar a futuros maestr@s de preescolar y primaria; y b) el interés por crear experiencias educativas que permitan expandir las perspectivas sobre lo que significa ser maestr@. Las autoras proponen un marco colaborativo y plantean su implementación en la formación de maestr@s. Su planteamiento empieza por describir tres años de trabajo colaborativo creando espacios para que maestr@s en formación interactúen y colaboren entre ellos para el desarrollo de diferentes retos y tareas. Tal trabajo ha sido realizado en un programa de Licenciatura en Educación Infantil en Colombia y un programa de Formación de Maestr@s de primaria en Estados Unidos. En esta narración surge la propuesta de diseño y puesta en práctica de un marco para la colaboración, con el fin de transformar prácticas educativas. Este planteamiento concluye con una propuesta para que este marco colaborativo sea una oportunidad de crecimiento para futuros maestr@s y educadores de maest@s.

Palabras clave

formación de maestr@s, formación docente, colaboración, transformación educativa.

“It’s in Spanish”: Collaboration as a Tool for Educational Transformation

Abstract

The present approach describes the work carried out by two educators in two different geographical, cultural, and linguistic contexts: Colombia and the United States. As educators, they share a) the responsibility of preparing future preschool and primary school teachers, and b) an interest in creating educational experiences that foster an expansion of perspectives on what it means to be a teacher. The authors propose a collaborative framework and suggest its implementation in teacher education. The proposal describes three years of collaborative work creating spaces for future teachers in an Early Childhood Education program in Colombia and a teacher education program for elementary school teachers in the United States to interact and collaborate with each other on the development and implementation of various educational approaches in mathematical contexts. The proposal suggests the design and implementation of a framework for collaboration aimed at transforming educational practices.

Keywords

teacher preparation, collaboration, educational transformation

“It’s in Spanish”: Colaboração como Ferramenta de Transformação Educacional

Resumo

Esta abordagem descreve o trabalho realizado por dois formadores de professores em dois contextos geográficos, culturais e linguísticos diferentes: Colômbia e Estados Unidos. Como educadores partilham: a) a responsabilidade de formar futuros professores do ensino pré-escolar e do ensino primário; b) o interesse em criar experiências educativas que permitam ampliar perspectivas sobre que significa ser professor. Os autores propõem um quadro colaborativo e propõem a sua implementação na formação de professores. Sua abordagem começa descrevendo três anos de trabalho colaborativo criando espaços para professores em formação em um programa de Bacharelado em Educação Infantil na Colômbia e em um programa de Formação de Professores Primários nos Estados Unidos para interagir e colaborar entre si para o desenvolvimento de diferentes desafios e tarefas. Nesta narrativa surge a proposta de desenho e implementação de um quadro de colaboração para transformar as práticas educativas. Esta abordagem conclui com uma proposta para que este quadro colaborativo seja uma oportunidade de crescimento para futuros professores e formadores de professores.

Palavras-chave

formação de professores, colaboração, transformação educacional

INTRODUCCIÓN

En este artículo compartimos nuestra experiencia colaborando como educadoras de maestr@s. Compartimos aquello que hemos aprendido a medida que planteamos e implementamos diferentes actividades de interacción en dos contextos académicos diferentes: uno en Estados Unidos y otro en Colombia. Proponemos que esta experiencia sea usada, de alguna manera, como ejemplo o punto de partida para nuevas colaboraciones o para transformar aquellas que ya están establecidas. A través de la experiencia que aquí compartimos, presentamos ejemplos que nos ayudaron a plantear una forma de transformar concepciones, muchas veces erróneas, sobre el lenguaje, el bilingüismo y el aprendizaje de las matemáticas. En nuestra experiencia como educadoras de maestr@s hemos notado cómo estas concepciones se han arraigado profundamente en los sistemas educativos, y, como consecuencia, l@s futur@s maestr@s cargan esas mismas concepciones a través de su formación pedagógica.

Nuestro trabajo propone una transformación educativa que implica la realización de cambios significativos en prácticas y enfoques nuestros como docentes. Esto incluye procesos integrales y progresivos para revaluar y actualizar métodos, currículos, recursos, tecnologías, entre otros. Este proceso transformativo, desde nuestro planteamiento pedagógico, incluye la colaboración como elemento principal. En nuestra experiencia, en un proyecto pedagógico colaborativo, educadores y educandos comparten experiencias, conocimientos y prácticas. Todos aprenden unos de otros y se apoyan mutuamente en la implementación de nuevas estrategias pedagógicas.

Como formadoras de maestros quisimos apostar a una transformación educativa en dos sentidos: 1) colaborando entre nosotras mismas en torno a la planeación didáctica de las clases, el diseño e implementación de actividades y recursos; 2) generando un espacio para que nuestr@s estudiantes colaboraran con sus pares del otro país en el desarrollo de diferentes ejercicios. La colaboración entre nosotras nos permitió diseñar espacios y experiencias que expandieron los escenarios formativos. La colaboración entre nuestr@s estudiantes permitió expandir su visión de los contextos educativos y el potencial que tiene la práctica docente como eje transformador.

En las siguientes secciones empezaremos por contarles quiénes somos, a fin de que, conociendo un poco de nuestra identidad, el lector pueda discernir el porqué de nuestras decisiones a lo largo de nuestra colaboración. Continuamos con una descripción de los fundamentos teóricos que enmarcan nuestro trabajo. Luego seguimos con la descripción de nuestra colaboración y compartimos algunos ejemplos que ayudan a contextualizar nuestro planteamiento. Finalizamos con una propuesta para que el lector reflexione y posiblemente ponga en marcha su propio proyecto colaborativo para la transformación educativa a partir del marco propuesto. Este marco integra cuatro fases: escuchar, conocer, planear e implementar, atravesadas por la reflexión permanente y la consideración respecto al tiempo.

Quiénes somos

Somos dos formadoras de maestr@s. Adrianaes profesora en el programa de Licenciatura en Educación Infantil en una universidad privada de Colombia. Sus investigaciones se han centrado en las competencias y habilidades que desarrollan los licenciados, especialmente en cómo integrar al rol de maestr@s el rol de investigadores, y cómo apropiar didácticas pertinentes para el desarrollo del pensamiento matemático de niños preescolares. Gladys es profesora en una universidad pública de Estados Unidos. Enfoca sus investigaciones en encontrar y mejorar metodologías de instrucción adecuadas para el aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria en contextos multilingües. Como parte de su trabajo, prepara maestr@s multilingües y monolingües para la enseñanza de matemáticas en la escuela primaria. Nuestro trabajo colaborativo inició hace cuatro años, cuando, a través de nuestro trabajo individual, encontramos que podríamos apoyarnos y aprender a mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Vimos en la colaboración una oportunidad para abrir nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje. Nuestro trabajo colaborativo se ha enfocado desde su inicio en resaltar la importancia y riqueza de la identidad de l@s estudiantes y las ideas que ellos traen a la escuela. Este enfoque nos ha llevado a reestructurar nuestras propias clases para que estos futur@s maestr@s puedan replicar este aprendizaje en su futuro desempeño profesional.

Fundamentos teóricos

el planteamiento que proponemos en este artículo se inspira en la discusión propuesta por Paulo Freire sobre el compromiso del profesional docente con la sociedad. Freire (1976) indica que “La primera condición para que un ser pueda ejercer un acto comprometido está en que éste sea capaz de actuar y reflexionar” (p. 3). Tal reflexión y acción están orientadas a superar los límites y emerger del contexto. Para que esto se logre, se ha de ser capaz de valorar dicho contexto de manera objetiva para transformarlo, y que cuando se esté en dicha transformación se asuma como transformado también. Tal invitación a transformar y transformarse desde la reflexión y el compromiso ha orientado nuestro trabajo en dos sentidos: reflexionar de manera conjunta y crítica sobre nuestras prácticas pedagógicas formando maestr@s en didáctica de las matemáticas y provocando que los resultados de dichas reflexiones se materialicen en acciones puntuales de colaboración, que nos han llevado precisamente a entrar en interacción con nosotras mismas y provocar intencionadamente que nuestr@s estudiantes de los dos países colaboren también entre ellos.

Esta idea de colaboración en el aula de clases no es una propuesta nueva. Por ejemplo, Johnson et al. (1994) destacan cómo el aprendizaje requiere la participación directa de l@s estudiantes, por lo cual, un escenario donde trabajen juntos por metas comunes puede ser más apropiado que los entornos de competencia e individualismo. Sin embargo, nuestra propuesta plantea que la colaboración entre estudiantes en el aula de clases necesita, a su vez, una dinámica que centre al ser, a la persona habitando el aula, y además, este trabajo colaborativo debe necesariamente incluir al docente, es decir, es una colaboración de dos sentidos, entre educadores y educandos.

En este sustento teórico de nuestra colaboración fue fundamental el trabajo que Adams-Corral (2023) ha venido desarrollando en la formación de futuros maestr@s. Adams-Corral (2023) empieza por identificar el ser, el conocer, y saber quién es aquella persona en el espacio, dónde y cómo estamos aprendiendo. Es sólo a partir de este momento que podemos empezar a generar un diálogo y una interacción sobre aquello que vamos a aprender. Luego de identificar al ser es necesario trabajar para que todos podamos conocernos y saber quiénes somos. Y es sólo después de esto que podemos empezar a definir y plantearnos cómo vamos a aprender juntos, en comunidad. Siguiendo los planteamientos de Adams-Corral (2023), nos inspiramos también en la conceptualización de Daelman et al. (2021) de la voz como un “proceso de conectar cuerpos, objetos, relaciones, espacios, tiempo y enunciados” (p. 594). Esta conceptualización de la voz va más allá de la comprensión común de un modo de expresión verbal y nos invita a abrirnos y escuchar con todos nuestros sentidos (Davies, 2014). Comprender la voz según la definición de Daelman et al. (2021) nos ayudó a enmarcar la transformación en nuestro propio proceso de aprendizaje como educadoras de matemática.

Trabajo colaborativo

A través de la conexión institucional que existe entre las dos universidades de las que somos parte, nos conocimos y empezamos a dialogar sobre nuestras prácticas pedagógicas. Como resultado de este diálogo inicial identificamos aspectos similares en cada uno de los programas de los que somos parte, y especialmente identificamos el interés compartido porque en nuestro trabajo como formadoras de maestr@s lográramos expandir las fronteras del aprendizaje y generar experiencias que retaran a nuestr@s estudiantes a ampliar ellos mismos su visión sobre lo que es ser maestr@. Así iniciamos nuestro camino.

En publicaciones anteriores hemos compartido detalles sobre cada una de las fases de nuestra colaboración, a saber, Krause, Ávila y Gualdrón (2021 y 2022). En este artículo queremos enfocarnos en los fundamentos que dieron inicio a nuestra colaboración y resaltar el proceso y los aprendizajes alcanzados como elementos transformadores en la educación. El primer elemento que quizá debemos resaltar en este proceso colaborativo es el de escuchar. Nuestro trabajo empieza porque cada una de nosotras pudo oír de primera mano las experiencias de nuestras prácticas pedagógicas, nuestros intereses, y también la visión que tenemos sobre la formación de maestr@s. Es aquí en este primer paso donde escuchar nos permitió identificar un hilo que nos unía y trazar un primer plan para trabajar en conjunto.

Después de escuchar emerge otro elemento clave: conocer. Este segundo paso implicó el conocimiento profundo de nuestras prácticas, nuestr@s estudiantes y nuestro contexto pedagógico. Abarcó también el conocer quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestr@s estudiantes, cómo se identifican, cómo se han formado. Una vez aprendimos más de cada contexto, seguimos con el tercer elemento, planear. Ya que sabemos qué puede funcionar y qué no, empezamos a coordinar cómo trabajar conjuntamente nosotras y nuestr@s estudiantes entre ellos.

Finalmente, el cuarto elemento es implementar. Acá pusimos en práctica cada uno de los objetivos que trazamos durante el proceso de planeación. Estos cuatro elementos enmarcan de manera muy general nuestro trabajo colaborativo. Dos elementos esenciales que se entrelazan con cada uno de los elementos que identificamos son el tiempo y la reflexión permanente. El tiempo es esencial y escaso en el contexto educativo (Jacobs et al., 2019; Kennedy, 1999), y, por tanto, merece una mención especial y detallada en nuestra narración. Cada una de estas fases está caracterizada también por el proceso reflexivo que genera de manera inherente, a fin de ir apropiando y entendiendo cómo lo que hacemos está siendo o no exitoso, qué se puede mejorar y qué aprendemos de ello. A continuación, describimos cada elemento en el contexto particular de nuestras prácticas educativas.

Marco colaborativo

Escuchar

Cuando nos conocimos, en una mesa de trabajo donde las dos universidades empezaban a entrelazar acuerdos académicos, cada una de nosotras habló de sus prácticas educativas, investigativas e intereses. Adriana mencionó su trabajo como formadora de maestr@s, describió su rol como líder de un grupo de investigación y su interés por la didáctica. Gladys describió también su rol como formadora de maestr@s, su trayectoria investigativa en torno a la enseñanza de las matemáticas y su interés por extender los espacios de enseñanza y aprendizaje. Tras este primer acercamiento, tuvimos varios más, en los que escucharnos fue la clave para determinar que el entorno de las clases de didáctica de las matemáticas podría ser el punto de trabajo conjunto; con esto en la mente, avanzamos al siguiente elemento.

Conocer

El conocer nuestros contextos ha sido uno de los pasos más importantes en todos los años que llevamos trabajando juntas. Para esto, iniciamos por implementar en el contexto colombiano un instrumento que Gladys creó e implementó con sus estudiantes en Estados Unidos. Se trató de las autobiografías matemáticas (Krause & Maldonado, 2019), que consisten en pedirles a l@s estudiantes que narren su historia de vida con relación a las matemáticas, proveyéndoles para ello de algunas preguntas orientadoras, como, por ejemplo: ¿Qué es lo que más recuerda sobre aprender matemáticas? ¿Qué siente por las matemáticas o ha sentido a través del tiempo? ¿Qué experiencias han facilitado o dificultado su aprendizaje de las matemáticas? Como resultado de este trabajo, hallamos que no son muchas las diferencias que podemos encontrar con relación a cómo l@s estudiantes de los dos contextos sienten y perciben las matemáticas. Por ejemplo, l@s estudiantes de ambos países tienden a no tener un gusto o afinidad por el contenido matemático. Este ejercicio lo usamos durante varios semestres con diferentes grupos de estudiantes, a fin de asegurarnos de que teníamos una variedad de experiencias en consideración.

Planear

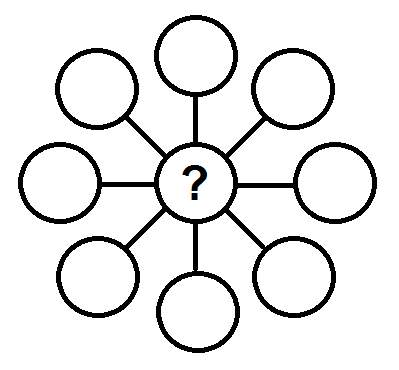

Una vez conocimos mejor quiénes somos nosotras y nuestr@s estudiantes y el contexto de nuestras clases, empezamos el proceso de planeación de actividades. Este proceso ha evolucionado cada semestre, basado en el aprendizaje que arrojan las experiencias en el aula cada semestre. Por ejemplo, las primeras actividades que diseñamos las implementábamos en cada una de nuestras clases, pero no incluían el trabajo entre pares de cada país. Con el tiempo, y basados en este hilo en común que encontramos en los dos contextos, decidimos planear actividades en las que las matemáticas fueran el enfoque, es decir, diseñamos actividades donde el conocimiento matemático fuera no sólo evidente, sino necesario para la solución de éstas. Para ello, diseñamos retos matemáticos, como, por ejemplo, el presentado en la figura 1, consistente en organizar en cada círculo los números de 1 a 9 sin repetirlos y logrando que, al sumar los tres círculos unidos por las líneas vertical, horizontal y diagonales, el resultado sea 15 (Krause et al., 2021).

Figura 1. Reto matemático implementado en los cursos de enseñanza de matemáticas

Fuente: mundo interactivo, juegos de inteligencia. s. f.

La razón por lo cual nos enfocamos en el conocimiento matemático era usar esta experiencia para discutir las habilidades y el conocimiento que poseen nuestr@s estudiantes, pero que por diversas razones perciben no tener en el momento de usar las matemáticas. También, emplearlos como pretexto para socializar frente a los diferentes modos en que se puede resolver un ejercicio matemático, a fin de generar otros espacios para el aprendizaje.

Implementar

Este proceso, al igual que los anteriores, ha evolucionado a través de nuestra colaboración. Inicialmente la implementación de las actividades se efectuó en cada contexto por separado. Acá aprendimos sobre la dinámica de cada clase y encontramos puntos de comparación. Por ejemplo, en Colombia los maestr@s en formación tendían a resaltar las estrategias que otros compañeros emplearon para resolver los retos, mientras que en Estados Unidos los maestr@s en formación se enfocaban más en prácticas y estrategias individuales (Krause et al., 2022).

Esto fue clave para realizar ajustes en la implementación, por lo que decidimos integrar nuestras clases de manera remota sincrónica y asincrónicamente para que nuestr@s estudiantes trabajaran conjuntamente. Iniciamos con actividades que debían realizarse fuera de la clase, de manera asincrónica. Con el paso del tiempo empezamos a diseñar actividades sincrónicas que se realizaban durante las clases. Como parte de nuestro trabajo colaborativo, logramos coordinar el horario de nuestras clases para que coincidieran en el tiempo. Es así como pudimos tener cada semestre 60 minutos de clase que coincidían. Cada una de estas actividades nos permitió implementar los elementos de este marco en el contexto de la colaboración entre nuestr@s estudiantes, es decir, las actividades que diseñamos requerían de ellos escuchar, conocer, planear e implementar. Por ejemplo, un ejercicio de este tipo les implicó el diseño conjunto de actividades matemáticas a partir de cuentos infantiles que estaban disponibles en su versión en español e inglés. L@s estudiantes debían interactuar entre ellos para compartir con sus pares del otro país los diseños construidos. Esto los llevaba además a buscar estrategias para comunicarse con su par del otro país, dado que en su mayoría l@s estudiantes sólo hablan el idioma nativo, a saber, español en Colombia, inglés en Estados Unidos.

Cada uno de estos cuatro elementos al mismo tiempo conlleva dos elementos entrelazados que desempeñan un papel importante en cómo la colaboración se desarrolla; estos son, el tiempo y la reflexión. El tiempo es crucial para entender cómo este tipo de experiencias no se desarrollan de manera inmediata, sino que precisamente son fruto de la reflexión compartida que se gesta en cada momento de escucha, conocimiento, planeación e implementación, y que hace posible el reconocimiento de lo que podría funcionar, lo que está funcionando y lo que se debe mejorar. La figura 2 representa cómo cada elemento emerge y se relaciona en el marco de la colaboración descrita, que se inició en 2021 y aún continúa desarrollándose semestre a semestre.

Figura 2. Marco colaborativo para la transformación educativa

En las siguientes secciones presentamos cómo cada elemento se sumerge y refleja en el contexto de nuestras clases, y cómo empieza a notarse una transformación educativa.

Uso del marco colaborativo: estudiantes

Este marco colaborativo (figura 2) parece no emerger naturalmente en las interacciones de l@s estudiantes en nuestras clases. En los primeros ejercicios de interacción entre ellos pudimos notar cómo se ceñían a la tarea puntualmente descrita, por ejemplo, resolver el reto matemático o diseñar una actividad para el aprendizaje de las matemáticas. En ningún momento dedicaron tiempo para escucharse, conocerse, para hablar un poco sobre sus contextos, o sólo entablar una conversación que pudiera llevarlos fuera del contexto de completar la tarea asignada. Esto nos hizo entender que sería necesario de nuestra parte incentivar de alguna forma el surgimiento de estos momentos como parte las actividades que estábamos diseñando para ellos.

En un momento determinado, pensamos que si les pedíamos que además de diseñar actividades las presentaran a sus compañeros del otro país asumiendo por momentos el rol de educador y el de educando, esto haría que trataran de trabajar en conocerse más, puesto que, como docentes, conocer a nuestr@s estudiantes es inherente a nuestro rol. Así asumimos que al saber que debían “enseñar” un tema a sus pares del otro país, se interesarían por conocer a quién deberían enseñar. El resultado de este cambio fue que aquel estudiante que asumió el papel de educador “depositó” su conocimiento al educando, y aquel que asumió el papel de educando pasivamente “recibió” la información depositada por el educador, tal como lo presenta Freire (1987) al referirse a la educación bancaria.

Luego de reflexionar sobre esta experiencia, propusimos a l@s estudiantes que trabajaran en equipo con pares del otro país para solucionar retos matemáticos que podrían ser resueltos más eficazmente de manera colaborativa. Acá, nuevamente, teorizamos que quizá de esta misma manera l@s maestr@s en formación podrían interesarse un poco más en trabajar juntos, y que esto conllevaría una interacción diferente entre ellos.

En el desarrollo de estos retos jugamos con el lenguaje como elemento que podría ayudarles a interesarse un poco más en cómo trabajar colaborativamente, al presentar unos retos matemáticos en inglés sabiendo que no todos los maestr@s en formación hablaban el idioma, o en español, de la misma manera sabiendo que no todos hablaban el idioma. El resultado fue un esfuerzo casi individual, en lugar de colaborativo. Para aquellos que hablaban inglés, la responsabilidad de resolver el reto en inglés recayó en ellos, y para aquellos que hablaban español, la responsabilidad cayó en ellos cuando el reto fue entregado en español. Una de las interacciones de este ejercicio presentaba el reto matemático de mayor complejidad en español. Una parte de la conversación entre dos futuros maestr@s va así:

Futuro maestr@ 1 en Colombia: Está difícil. No lo entiendo. Empecé así. [muestra en la pantalla una representación inicial del ejercicio que está resolviendo]

Futuro maestr@2 Estados Unidos: It is in Spanish!!!

El futuro maestr@ 2 no entendía que la dificultad era la complejidad matemática. En su respuesta y expresión mostraba un poco de perplejidad porque su compañera no entendía el problema, aunque estuviera en español.

Estas experiencias nos ayudaron a abrir espacios de reflexión en nuestras clases para profundizar en el aprendizaje de las interacciones que se llevaron a cabo. Por ejemplo, en una reflexión, una estudiante de Estados Unidos escribió:

I have never been unable to communicate with someone because I did not understand their language, so I have never felt that helplessness and frustration before this assignment.

Este comentario fue común a través de l@s estudiantes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, reflexiones como esta fueron fundamentales para iniciar diálogos profundos sobre las deficiencias de nuestros sistemas educativos actuales, y nos daban el pretexto para conversar con ellos sobre cómo estas interacciones con personas de un idioma diferente al propio nos permiten reflexionar respecto a qué haríamos si esto se nos presenta en el aula siendo ya maestr@s.

Transformación educativa: ¿qué aprendimos?

Tratar de resumir el aprendizaje que hemos experimentado a través del trabajo durante estos años se convierte en una tarea difícil. Especialmente porque, al mismo tiempo que narramos esta experiencia, continuamos aprendiendo. Pero al igual no estaría completa nuestra tarea si no compartimos con el lector algunos de los aprendizajes más significativos.

Tal vez uno de los aprendizajes más evidentes durante el proceso de implementación de nuestro marco colaborativo fue el ver de primera mano que, a pesar de las diferencias culturales y de formación entre los dos contextos, los maestr@s en formación repetían las mismas prácticas de enseñanza. Es decir, en los dos contextos, los maestr@s en formación continuaban de igual manera asumiendo sus roles de depositante y receptor de conocimiento. Que el ser, el conocerse, el saber más sobre los unos y los otros no fue algo central en el desarrollo de las actividades entre ellos. Aquí planteamos una pregunta al lector: ¿quién está en el aula de clases? Si no sabemos contestar esta pregunta, ¿cómo podemos asegurar que en realidad estamos generando un espacio para el aprendizaje?

El exponer a los maestr@s en formación en nuestras clases a colaborar, a pesar de que cada contexto en su mayoría era monolingüe —es decir, la mayoría de l@s estudiantes de Colombia hablaban sólo español, y la mayoría de l@s estudiantes en Estados Unidos hablaban sólo inglés—, sacó a flote lo que consideramos es una ironía: en un país tan diverso como Estados Unidos, ¿cómo es posible que estas experiencias que estamos llevando al salón de clases sean las primeras experiencias que los maestr@s en formación han tenido de hablar con alguien cuya primera lengua no es el inglés? En las discusiones que tuvimos en las clases concluimos que a lo mejor no eran sus primeras experiencias, pero tal vez sí eran sus primeras experiencias notando al ser, a la persona con la que estaban hablando. Y bueno, acá tenemos que repetir entonces la pregunta: ¿quién está en el aula de clases?

Es así como aprendimos: una práctica docente transformadora debe tener en el centro a quien está en el aula. Pero esa persona no es sólo el educando, es también el educador. Esta dinámica entre ellos es lo que conlleva una transformación. Si regresamos a las descripciones arriba narradas sobre las interacciones de los maestr@s en formación, podemos notar que, aunque muchas veces ignoraron el trabajar en conocerse los unos a los otros, trabajaron juntos. Además de trabajar juntos, discutimos como clase nuestras reflexiones y experiencias. Este proceso transformador no llegó como resultado de procesos individuales; fue un proceso dinámico entre tod@s.

Para seguir pensando

En un sistema educativo transformador, tanto el educador como el educando participan en un diálogo donde cada uno contribuye al proceso de aprendizaje. En nuestro entendimiento de cómo llevar este proceso en marcha vimos el escuchar y el conocer entrelazados en la práctica docente. Como lo notamos arriba, escuchar y conocerse toman tiempo e implican reflexionar al respecto de lo que se escucha y conoce. En nuestra propuesta transformadora, hablamos con el futuro maestr@ para que se tome el tiempo de escuchar y conocer. ¿Quién está en tu aula? ¿Quién eres, qué te inspira, qué te motiva, a qué le temes, qué se te facilita? Como parte de esta propuesta, también proponemos al educador reflexionar sobre estas preguntas. Si nosotros como educadores perpetuamos las mismas ideas de la visión bancaria de la educación, ¿cómo podemos esperar resultados diferentes?

Nuestro planteamiento sobre este marco colaborativo debe extenderse fuera del aula. Sería muy simplista pensar que la responsabilidad de una transformación educativa se centre sólo en la relación educador-educando. Debemos plantear también el papel fundamental que desempeñan otros agentes en la dinámica de un sistema educativo. Por ejemplo, ¿cómo logran integrarse a las dinámicas escolares prácticas con orientación transformadora? ¿Cómo se determina el contenido curricular? El imponer un método, un currículo —o predeterminar lo que un maestr@ debe enseñar sin considerar quiénes están en el aula—, es una forma más de repetir el sistema bancario de educación que hemos cuestionado.

Referencias

Adams-Corral, M. (2023). EDCI 3334: Math Teaching methods for elementary students [Syllabus]. Brownsville, TX: The University of Texas at Rio Grande Valley.

Daelman, S., De Schauwer, E. & Van Hove, G. (2021). Visiting borders in education: A creative approach with children in primary education. Children and Society, 35, 593-612. https://doi.org/10.1111/chso.12455

Davies, B. (2014). Listening to children. Being and becoming. Routledge.

Freire, P. (1987). Pedagogía del oprimido (edición 53). Siglo Veintiuno Editores.

Freire, P. (1976). Educación y cambio. Buenos Aires.

Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional Capital. Transforming teaching in every school. Nueva York: Teachers College Press.

Jacobs, V. R., Empson, S. B., Jessup, N. & Krause, G. (2019, November). The many faces of not having enough time. [Poster presentation]. Forty-first annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA). St Louis, MO: University of Missouri.

Johnson, D., Johnson, R. y Holubec, E. (1994). Cooperative Learning in the Classroom. Association For Supervision and Curriculum Development, Virginia.

Kennedy, M. (1999). Form and substance in mathematics and science professional development (NISE Brief No. 3[2]). National Center for Improving Science Education.

Krause, K., Ávila, A. & Gualdrón, E. (2021). Problem solving in teacher preparation: Two contexts, one global scenario. En D. Olanoff, K. Johnson & S. M. Spitzer. (2021), Proceedings of the forty-third annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Philadelphia, PA. https://www.pmena.org/pmenaproceedings/PMENA%2043%202021%20Proceedings.pdf

Krause, K., Ávila, A. & Gualdrón, E. (2022). Maestr@s, estudiantes, lenguaje y matemáticas: prácticas pedagógicas para una formación con visión global. En A. E. Lischka, E. B. Dyer, R. S. Jones, J. Lovett, J. Strayer & S. Drown. (2022), Proceedings of the forty-fourth annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Middle Tennessee State University. https://www.pmena.org/pmenaproceedings/PMENA%2044%202022%20Proceedings.pdf

Krause, G. & Maldonado, L. A. (2019). Our linguistic and cultural resources: The experiences of bilingual prospective teachers with mathematics autobiographies. En T. G. Bartell, C. Drake, A. R. McDuffie, J. M. Aguirre, E. E. Turner & M. Q. Foote (eds.), Transforming Mathematics Teacher Education (pp. 161-176). Springer International Publishing.

.........................................................................................................................................................

Adriana Inés Ávila Zárate

Doctora en Educación. Coordinadora Maestría en Educación y docente titular de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su experiencia gira en torno a la formación de maestros, la generación y el desarrollo de proyectos educativos y de investigación sobre ciudadanía, infancia, escritura, vocaciones científicas, docencia y didáctica. Publicaciones recientes: Ávila, A. y Cely, C. (2023). Representaciones sociales sobre educación inicial y su relación con estrategias para el acceso y la permanencia de los niños en el sistema educativo. En Investigaciones sobre educación infantil: transiciones armónicas, procesos de lectoescritura y prácticas pedagógicas.Adriana Inés Ávila Zárate, Lina María Osorio Valdés (autores compiladores). Bogotá: Universidad de los Andes. https://doi.org/10.22430/9789585122802.03; Massey, M. L., Parra-Valencia, J. A., Ávila-Zárate, A. I. (2023). Fostering Problem-Solving Skills and Creativity in Latin America Primary Schools Through System Dynamics. En: Qudrat-Ullah, H. (eds.), Managing Complex Tasks with Systems Thinking. Understanding Complex Systems. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40635-5_7

Gladys Krause

Ph.D. en Mathematics Education. Profesora Asociada en la Escuela de Educación en William & Mary. Sus investigaciones se centran en el conocimiento de los profesores y el pensamiento matemático de los estudiantes y cómo estas dos áreas interactúan en aulas multilingües y multiculturales. Publicaciones recientes: Krause, G. (2023). Worlds and Words: Entangling Mathematics, Language, and Context in Newcomer Classrooms. ZDM-Mathematics Education https://doi.org/10.1007/s11858-023-01516-0; Adams Corral, M., Krause, G., Maldonado, L.A. (2023). “Va a cambiar” Identifying and rejecting border patrol pedagogies in a Dual Language Classroom. Journal of Latinos and

Education, https://doi.org/10.1080/15348431.2023.2257374

* La producción de este artículo no contó con financiación y no existe ningún conflicto de intereses por revelar. La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a Adriana Ávila ( aavila2@unab.edu.co)

2 Contribución al articulo: las autoras trabajaron de manera equitativa en el diseño y desarrollo de las experiencias que dieron origen al artículo, así como en la recolección de datos, interpretación y análisis, y para la estructuración y escritura crítica del artículo.